現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業の持続的な成長に不可欠な要素となりました。そして、そのDXに優れた取り組みを行う企業を国が選定する制度が「DX銘柄」です。DX銘柄に選定されることは、企業価値の向上や優秀な人材の獲得に繋がるだけでなく、投資家にとっても重要な判断材料となります。

本記事では、DX銘柄の基本的な定義から、2024年の選定企業一覧、選定プロセス、そして2025年に向けた今後の展望までを網羅的に解説します。DXを推進する企業担当者様から、成長企業への投資を検討している投資家様まで、幅広い方々に役立つ情報を提供します。

目次

DX銘柄とは

DX銘柄を理解するためには、まずその背景にあるデジタルトランスフォーメーション(DX)の本質を捉える必要があります。DXとは、単にデジタルツールを導入することではありません。経済産業省の定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

つまり、デジタル技術を前提として、企業のあり方そのものを根本から変革し、新たな価値を創造していく取り組みがDXです。この重要な取り組みを国として後押しし、日本全体の産業競争力を高めるために創設されたのが「DX銘柄」制度です。

DX銘柄は、経済産業省と東京証券取引所が共同で、東京証券取引所に上場している企業の中から、特に優れたDXの取り組みを実践している企業を選定・公表する制度です。2015年に「攻めのIT経営銘柄」として開始され、2020年からは現在の「DX銘柄」という名称に変更されました。この制度の目的は、大きく分けて2つあります。

- 優れた企業の「見える化」: DXに先進的に取り組む企業をベンチマークとして示すことで、他の企業がDXを推進する上での目標や参考になります。成功事例を共有することで、日本全体のDXレベルの底上げを図る狙いがあります。

- 投資家への情報提供: 企業の価値評価において、財務情報だけでは測れない「将来の成長性」や「競争力」を評価する指標として、DXへの取り組みが注目されています。DX銘柄は、投資家が中長期的な視点で成長が期待できる企業を選定する際の、信頼性の高い判断材料となります。

DX銘柄と関連制度との違い

DXに関連する国の制度には、「DX銘柄」の他に「DX認定制度」があります。この2つの違いを理解しておくことが重要です。

| 制度名 | 対象 | 位置づけ | 目的 |

|---|---|---|---|

| DX認定制度 | 全ての事業者(上場・非上場問わず) | DX推進の「準備が整った(レディネス)」企業を国が認定する制度。 | DX推進の第一歩を促し、社会全体のDX機運を高める。 |

| DX銘柄 | DX認定取得企業のうち、東京証券取引所の上場企業 | DX認定企業の中から、さらに「優れた取り組みを実践している」企業を選定する、より上位の制度。 | 先進的なモデル企業を提示し、企業価値評価の新たな軸を投資家などに示す。 |

つまり、DX認定はDXへの挑戦権を得るためのスタートラインであり、DX銘柄はその中から選ばれたトップランナーと考えることができます。DX銘柄に応募するためには、まずDX認定を取得していることが必須条件となります。

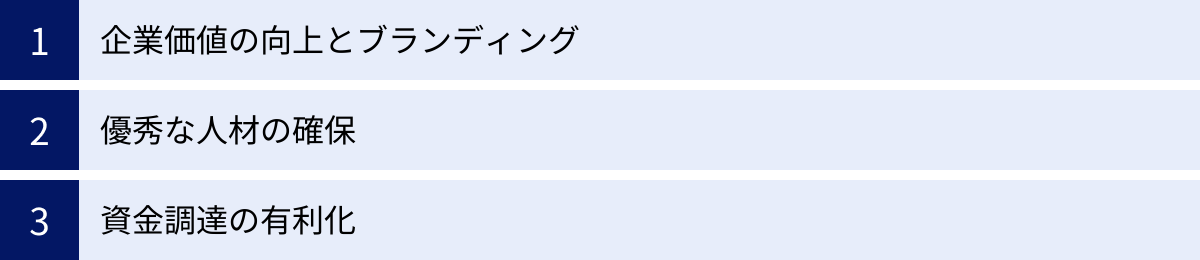

なぜDX銘柄はこれほどまでに注目されるのでしょうか。それは、選定されることが単なる名誉に留まらない、具体的なメリットを企業にもたらすからです。後述するように、企業価値の向上、優秀な人材の獲得、資金調達の有利化など、経営の根幹に関わる部分で大きなプラスの効果が期待できます。

また、投資家の視点から見ても、DX銘柄は非常に魅力的な存在です。変化の激しい時代において、旧来のビジネスモデルに固執する企業は将来的なリスクを抱えています。一方で、DXに積極的に取り組み、ビジネスモデルの変革を厭わない企業は、環境変化への対応力が高く、持続的な成長が期待できます。DX銘柄は、そうした「未来を創る力」を持つ企業を見つけ出すための羅針盤の役割を果たしているのです。

DX銘柄に選ばれる3つのメリット

経済産業省と東京証券取引所によって「DX銘柄」に選定されることは、企業にとって単なる栄誉ではなく、経営に直結する具体的なメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。

① 企業価値の向上とブランディング

DX銘柄に選定されることの最も大きなメリットの一つは、企業価値の向上と、それに伴う強力なブランディング効果です。

まず、投資家からの評価が大きく変わります。近年、財務情報だけでなく、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)といった非財務情報を重視する「ESG投資」が世界の潮流となっています。DXへの取り組みは、企業の将来性や持続可能性を測る上で極めて重要な要素であり、ESG評価の中でも特に「ガバナンス」や、変化に対応する「戦略」の一部として高く評価されます。

DX銘柄に選定されるということは、国が「この企業はデジタル時代における競争優位性を確立するための戦略と実行力を持っている」と認めたことを意味します。これにより、中長期的な成長を期待する国内外の機関投資家からの注目を集め、新たな資金流入や株価の安定・向上に繋がる可能性が高まります。実際に、DX銘柄の選定が発表された後、対象企業の株価が市場平均を上回るパフォーマンスを示すことも少なくありません。これは、市場が「DX銘柄」というお墨付きをポジティブなシグナルとして受け取っている証拠と言えるでしょう。

さらに、ブランディング効果も絶大です。顧客や取引先に対して、「先進的」「革新的」「信頼できる」といったポジティブな企業イメージを強く印象付けることができます。

例えば、伝統的な製造業の企業がDX銘柄に選定された場合を考えてみましょう。これまでは「堅実だが古い体質」というイメージを持たれていたかもしれません。しかし、選定を機に「最新のデジタル技術を駆使してスマート工場を実現し、サプライチェーンを最適化している未来志向の企業」という新たなブランドイメージを構築できます。これにより、新しい技術を持つスタートアップとの提携話が持ち上がったり、これまで取引のなかった業界の企業から協業のオファーが舞い込んだりするなど、ビジネスチャンスの拡大に直結します。

また、メディアへの露出機会も格段に増えます。経済産業省や東京証券取引所の発表はもちろん、多くの経済ニュースやビジネス誌がDX銘柄を特集します。これにより、多額の広告費をかけずとも、企業の先進的な取り組みを広く社会にアピールできるのです。これは、企業の知名度向上はもちろん、製品やサービスの認知度向上にも貢献します。

② 優秀な人材の確保

少子高齢化による労働人口の減少が深刻化する日本において、優秀な人材、特にデジタル技術に精通したIT人材の確保は、企業の成長を左右する最重要課題の一つです。DX銘柄への選定は、この採用競争において強力な武器となります。

現代の求職者、とりわけ優秀な若手層やIT専門職は、給与や福利厚生といった条件面だけでなく、「その企業で働くことでどのような成長ができるか」「自分のスキルを活かして社会にインパクトを与えられるか」といった働きがいや企業の将来性を重視する傾向が強いです。

DX銘柄に選定されたという事実は、求職者に対して以下のような強力なメッセージを発信します。

- 企業の将来性: 変化を恐れず、未来に向けて積極的に投資している成長企業であること。

- 挑戦的な環境: 旧来のやり方に固執せず、新しい技術やアイデアを歓迎する文化があること。

- 成長機会: データ分析、AI活用、アジャイル開発など、最先端のプロジェクトに携わる機会が豊富であること。

これらは、向上心の高い優秀な人材にとって非常に魅力的な要素です。採用活動において、「当社はDX銘柄2024に選定されました」とアピールすることは、他の多くの企業との明確な差別化要因となります。結果として、採用サイトへのアクセス数や応募者数が増加し、これまでアプローチが難しかったようなトップクラスのエンジニアやデータサイエンティストを獲得できる可能性が高まります。

これは、いわゆる「エンプロイヤーブランディング(働く場所としての企業のブランド価値)」の向上に他なりません。

架空の例を挙げると、ある中堅の小売企業がDX銘การに選定されたとします。それまでは「安定しているが、少し地味」というイメージで、IT系の学生からはあまり注目されていませんでした。しかし、選定を機に「AIを活用した需要予測システムや、顧客体験を向上させるアプリ開発に注力している」という実態が広く知られるようになりました。その結果、自社のDX戦略に魅力を感じた情報系の学生からの応募が殺到し、念願だったデータ分析部門の強化に成功した、といったストーリーが考えられます。

さらに、この効果は新規採用だけでなく、既存社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)やリテンション(定着率)の向上にも繋がります。自社が社会的に高く評価されていることを知れば、社員は自らの仕事に誇りを持ち、モチベーションを高めるでしょう。「自分たちの取り組みが認められた」という成功体験は、さらなるDX推進への原動力となるのです。

③ 資金調達の有利化

企業の成長戦略、特に大規模なDX投資を実行するためには、安定した資金調達が不可欠です。DX銘柄への選定は、資金調達の選択肢を広げ、より有利な条件を引き出す上で大きな追い風となります。

まず、金融機関からの融資において有利に働く可能性があります。金融機関が企業に融資を行う際、過去の財務状況だけでなく、事業の将来性やリスク管理体制を厳しく審査します。DXへの取り組みは、まさに企業の将来の収益性や事業継続能力を示す重要な指標です。

DX銘柄に選定された企業は、

- 経営ビジョンが明確で、それを実現するための戦略を持っていること

- 業務効率化や新規事業創出により、将来のキャッシュフロー創出能力が高いと期待されること

- サイバーセキュリティなどのリスク管理体制が整備されていること

が客観的に証明されていると見なされます。これにより、金融機関からの信用格付けが向上し、融資審査がスムーズに進んだり、より低い金利での借入が可能になったりするケースが考えられます。

また、株式市場を通じた資金調達(エクイティ・ファイナンス)においてもメリットがあります。前述の通り、DX銘柄は投資家からの注目度が高く、株価も堅調に推移しやすい傾向にあります。企業が新たな設備投資やM&Aのために公募増資などを行う際、投資家の需要が旺盛であればあるほど、より多くの資金を有利な条件で調達しやすくなります。

さらに、直接的な因果関係ではないものの、DX銘柄に選定されるほどの推進体制と実績を持つ企業は、国や地方自治体が公募するDX関連の補助金や助成金の採択においても有利に働く可能性があります。補助金の審査では、計画の具体性や実現可能性、事業の将来性などが評価されますが、DX銘柄に選定されているという事実は、これらの項目において高い評価を得るための強力な裏付けとなるでしょう。

このように、DX銘柄への選定は、融資、株式、補助金といった多様なチャネルからの資金調達を円滑にし、企業が次なる成長に向けた大胆な投資を行うための強固な財務基盤を築くことに貢献するのです。

【2024年版】DX銘柄の選定企業一覧

2024年5月、経済産業省と東京証券取引所は「DX銘柄2024」を発表しました。今年は、DX認定を取得した企業の中から313社が応募し、厳正な審査を経て、「DXグランプリ」2社、「DX銘柄」25社、「DX注目企業」21社が選定されました。

ここでは、それぞれのカテゴリーに選定された企業を一覧でご紹介します。これらの企業がどのような取り組みで評価されたのかを知ることは、自社のDX戦略を考える上でも、投資先を選定する上でも、非常に有益な情報となります。

(参照:経済産業省「「DX銘柄2024」「DX注目企業2024」を選定しました」)

DXグランプリ2024(2社)

「DXグランプリ」は、「DX銘柄」に選定された企業の中から、特に優れた取り組みを行った企業として選ばれる、最高峰の栄誉です。2024年は以下の2社が選定されました。これらの企業は、ビジネスモデルの変革に果敢に挑戦し、業界の枠を超えて新たな価値を創造している点が特に高く評価されています。

- 株式会社IHI (7013)

- 株式会社トラスコ中山 (9830)

株式会社IHIは、資源・エネルギー・環境事業領域において、CO2排出量削減やアンモニアの安定供給といった社会課題の解決にDXを深く結びつけている点が評価されました。また、株式会社トラスコ中山は、サプライチェーン全体の効率化を目指し、データとデジタル技術を駆使して在庫・物流・販売の仕組みを抜本的に改革している点がグランプリ選定の理由となりました。

DX銘柄2024(25社)

「DX銘柄」は、優れたデジタル活用の実績と、積極的な情報開示を行っている企業が選定されます。2024年は、グランプリの2社を含む以下の25社が選ばれました。製造業から情報・通信、金融、小売まで、幅広い業種の企業が含まれており、日本産業界全体でDXが浸透している様子がうかがえます。

| 証券コード | 企業名 | 業種 |

|---|---|---|

| 1801 | 大成建設株式会社 | 建設業 |

| 2269 | 明治ホールディングス株式会社 | 食料品 |

| 2502 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 |

| 4004 | レゾナック・ホールディングス株式会社 | 化学 |

| 4188 | 株式会社三菱ケミカルグループ | 化学 |

| 4519 | 中外製薬株式会社 | 医薬品 |

| 4568 | 第一三共株式会社 | 医薬品 |

| 5020 | ENEOSホールディングス株式会社 | 石油・石炭製品 |

| 5108 | 株式会社ブリヂストン | ゴム製品 |

| 5401 | 日本製鉄株式会社 | 鉄鋼 |

| 6301 | 株式会社小松製作所 | 機械 |

| 6501 | 株式会社日立製作所 | 電気機器 |

| 6981 | 株式会社村田製作所 | 電気機器 |

| 7011 | 三菱重工業株式会社 | 機械 |

| 7013 | 株式会社IHI | 機械 |

| 7203 | トヨタ自動車株式会社 | 輸送用機器 |

| 7267 | 本田技研工業株式会社 | 輸送用機器 |

| 7751 | キヤノン株式会社 | 電気機器 |

| 8002 | 丸紅株式会社 | 卸売業 |

| 8766 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 保険業 |

| 9101 | 日本郵船株式会社 | 海運業 |

| 9432 | 日本電信電話株式会社 | 情報・通信業 |

| 9501 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 電気・ガス業 |

| 9830 | トラスコ中山株式会社 | 卸売業 |

| 9984 | ソフトバンクグループ株式会社 | 情報・通信業 |

DX注目企業2024(21社)

「DX注目企業」は、DX銘柄には選定されなかったものの、その取り組みが特に注目に値する企業や、特徴的な取り組みを実施している企業が選定されます。今後のDX銘柄候補として、あるいは特定のテーマにおける先進事例として注目すべき企業群です。

| 証券コード | 企業名 | 業種 |

|---|---|---|

| 1963 | 日揮ホールディングス株式会社 | 建設業 |

| 2802 | 味の素株式会社 | 食料品 |

| 3407 | 旭化成株式会社 | 化学 |

| 4251 | 恵和株式会社 | 化学 |

| 4902 | コニカミノルタ株式会社 | 電気機器 |

| 5334 | 日本特殊陶業株式会社 | ガラス・土石製品 |

| 5713 | 住友金属鉱山株式会社 | 非鉄金属 |

| 6146 | 株式会社ディスコ | 機械 |

| 6471 | 日本精工株式会社 | 機械 |

| 6702 | 富士通株式会社 | 電気機器 |

| 6954 | ファナック株式会社 | 電気機器 |

| 7911 | TOPPANホールディングス株式会社 | その他製品 |

| 8031 | 三井物産株式会社 | 卸売業 |

| 8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 |

| 8306 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 |

| 8316 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 |

| 8630 | SOMPOホールディングス株式会社 | 保険業 |

| 9020 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 |

| 9021 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 陸運業 |

| 9503 | 関西電力株式会社 | 電気・ガス業 |

| 9719 | SCSK株式会社 | 情報・通信業 |

これらのリストを見ると、各業界を代表する大企業が名を連ねている一方で、DX注目企業には、より専門的な分野でユニークな取り組みを行う企業も見られます。自社が属する業界の企業がどのような評価を受けているか、また、他業界の先進企業がどのような視点でDXを推進しているかを分析することは、今後の戦略を立てる上で非常に重要です。

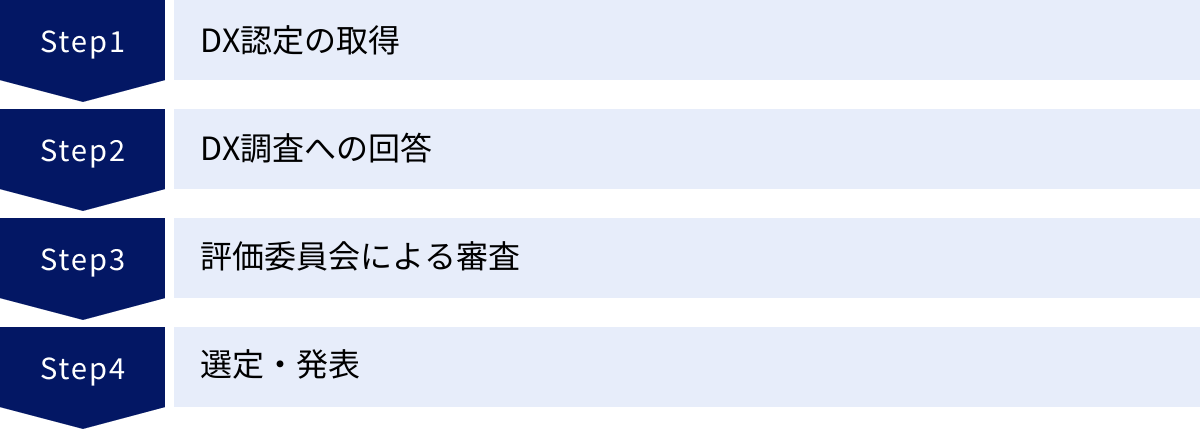

DX銘柄の選定プロセスと評価のポイント

DX銘柄に選定されるためには、どのようなプロセスを経て、どのような点が評価されるのでしょうか。その仕組みを理解することは、これからDX銘柄を目指す企業にとって不可欠です。また、投資家にとっても、この評価基準を知ることは、企業のDXへの本気度を見極める上で重要な指針となります。

選定の全体的な流れ

DX銘柄の選定は、大きく分けて4つのステップで進められます。

- 【Step 1】 DX認定の取得(前提条件)

すべての始まりは、経済産業省が定める「DX認定制度」の認定を取得することです。この認定は、企業がDXを推進するためのビジョン策定や体制整備など、基本的な準備が整っていることを国が証明するものです。DX認定を取得していなければ、DX銘柄の選考の土俵に上がることすらできません。 - 【Step 2】 「デジタルトランスフォーメーション調査」への回答

DX認定を取得している東京証券取引所の上場企業を対象に、「デジタルトランスフォーメーション調査(DX調査)」と呼ばれるアンケートが実施されます。この調査票は、企業のDX戦略や具体的な取り組み、成果などを詳細に問う内容となっており、選定における最も重要な基礎資料となります。 - 【Step 3】 評価委員会による審査

提出されたDX調査の回答内容に基づき、学識経験者や経営者、IT専門家などで構成される「DX銘柄評価委員会」が審査を行います。各社の取り組みを多角的な視点から評価し、銘柄候補を絞り込んでいきます。この際、定量的な成果だけでなく、経営者のリーダーシップや企業文化の変革といった定性的な側面も重視されます。 - 【Step 4】 選定・発表

評価委員会の審査結果を踏まえ、最終的に「DXグランプリ」「DX銘柄」「DX注目企業」が決定されます。例年、5月下旬頃に経済産業省と東京証券取引所から共同で発表され、大きな注目を集めます。

このプロセスから分かるように、DX銘柄の選定は、付け焼き刃の取り組みでは到底評価されません。経営トップの強いコミットメントのもと、全社一丸となって継続的にDXを推進し、その成果を客観的な指標で示していくことが求められるのです。

評価される5つの項目

DX調査や評価委員会での審査は、経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」の枠組みに沿って行われます。このコードは、企業がDXを推進する上で実践すべき事柄を体系的にまとめたものであり、以下の5つの主要な評価項目から構成されています。

① ビジョン・ビジネスモデル

ここでは、経営者がどのような未来を描き、その実現のためにビジネスモデルをどう変革しようとしているかが問われます。単に「デジタル化を進めます」というスローガンだけでは不十分です。

- 社会や顧客が抱える課題は何か

- その課題を、自社の強みとデジタル技術を掛け合わせてどのように解決するのか

- それによって、どのような新しい価値を創造し、持続的な成長を実現するのか

といった、具体的で説得力のあるストーリーが求められます。経営者自身の言葉で、DXにかける熱意やビジョンが明確に語られているかどうかが重要な評価ポイントです。

② 戦略

ビジョンを実現するための具体的な道筋、すなわち「戦略」が評価されます。戦略は大きく2つの側面から見られます。

- DX推進戦略: ビジョン達成のために、どのような組織体制でDXを推進するのか。例えば、CDO(Chief Digital Officer)や専門部署を設置し、経営陣がその活動に深く関与しているか。また、データ利活用戦略、技術選定の方針、アジャイル開発の導入など、具体的な実行計画が策定されているかが評価されます。

- ITシステム・環境整備戦略: 既存のレガシーシステムがDXの足かせになっていないか。いわゆる「2025年の崖」を克服し、変化に迅速に対応できる柔軟なITインフラをどのように構築していくかの計画が問われます。クラウドの活用やマイクロサービス化などのモダンなアーキテクチャへの移行計画も重要な要素です。

③ 組織・制度

優れた戦略も、それを実行する組織がなければ絵に描いた餅に終わります。この項目では、DXを推進するための組織文化や制度、人材が整っているかが評価されます。

- 人材の確保・育成: DXを担うデジタル人材(データサイエンティスト、AIエンジニア、UI/UXデザイナーなど)をどのように確保・育成しているか。社内でのリスキリング(学び直し)プログラムや、外部専門家との連携なども評価対象です。

- 企業文化の醸成: 失敗を恐れずに挑戦を奨励する文化や、部門の壁を越えて協力し合う文化が根付いているか。経営層から現場まで、DXの重要性が共有され、全社的なムーブメントになっているかが問われます。

- アジャイルなプロセス: 変化に素早く対応するため、ウォーターフォール型のような硬直的な開発プロセスではなく、アジャイルやスクラムといった手法を取り入れ、顧客からのフィードバックを迅速に製品・サービスに反映できる体制が構築されているかが評価されます。

④ DXの成果と重要業績評価指標(KPI)

DXの取り組みが、具体的にどのような成果に繋がっているかを客観的に示すことが求められます。「取り組み」だけでなく「成果」を重視するのがDX銘柄評価の大きな特徴です。

- KPIの設定: DXの進捗と成果を測るための重要業績評価指標(KPI: Key Performance Indicator)が設定されているか。例えば、「新デジタルサービスの売上高」「業務プロセスの自動化率」「顧客満足度の向上率」「開発リードタイムの短縮」など、戦略に紐づいた具体的な指標が必要です。

- 成果の測定と公開: 設定したKPIを定期的に測定し、その進捗を統合報告書やウェブサイトなどでステークホルダーに対して積極的に情報開示しているかが評価されます。透明性の高い情報開示は、投資家からの信頼を得る上で不可欠です。

⑤ ガバナンス

DXは大きな機会をもたらす一方で、新たなリスクも伴います。特にサイバーセキュリティは、企業の存続を揺るがしかねない重大なリスクです。この項目では、DXを安全に推進するためのガバナンス(統治)体制が構築されているかが評価されます。

- サイバーセキュリティ対策: 経営者がセキュリティリスクを正しく認識し、CISO(Chief Information Security Officer)の設置や、専門組織(CSIRTなど)の構築、インシデント発生時の対応計画策定など、全社的なセキュリティ対策を講じているかが問われます。

- 経営者のリーダーシップ: ガバナンス体制の構築において、経営者がリーダーシップを発揮し、必要な投資やリソース配分を主導しているかが厳しく評価されます。

これらの5つの項目は相互に関連しており、全体として一貫性のあるストーリーを描けているかが、DX銘柄選定の鍵を握るのです。

DX銘柄の今後の見通しと2025年の予想

DX銘柄制度は、日本の産業界におけるDXの羅針盤として定着しつつあります。では、今後この制度やDX市場全体はどのように変化していくのでしょうか。そして、次なる「DX銘柄2025」に選定されるのは、どのような特徴を持つ企業なのでしょうか。ここでは、最新の動向を踏まえ、未来を予測します。

DX市場の将来性と拡大予測

DX市場は、今後も力強い成長が続くと予測されています。例えば、市場調査会社のIDC Japan株式会社の発表によると、国内のDX投資額は2027年まで年間平均成長率11.4%で推移し、2027年には約6兆5,000億円に達する見込みです。(参照:IDC Japan株式会社プレスリリース)

この市場拡大を牽引する背景には、避けては通れない社会構造の変化があります。

- 人手不足の深刻化: 生産年齢人口の減少は、多くの業界で深刻な課題です。RPA(Robotic Process Automation)やAIによる業務自動化・省人化は、もはや選択肢ではなく必須の取り組みとなっています。

- サプライチェーンの脆弱性: 近年の地政学リスクの高まりやパンデミック、自然災害は、グローバルに広がるサプライチェーンの脆弱性を露呈させました。デジタル技術を用いてサプライチェーン全体を可視化し、リスクを予測・回避する「サプライチェーンの強靭化」が急務となっています。

- サステナビリティへの要求: 脱炭素社会の実現に向けた取り組み(GX: グリーン・トランスフォーメーション)は、企業の社会的責任として強く求められています。エネルギー使用量の最適化や、資源の効率的な再利用など、環境課題の解決にデジタル技術を活用する「サステナビリティDX」が新たな潮流となりつつあります。

これらの課題は、裏を返せば新たなビジネスチャンスでもあります。課題解決型のDXを推進できる企業が、今後の市場で大きな成長を遂げることは間違いないでしょう。

2025年に向けて注目すべきDXのトレンド

2025年のDX銘柄を占う上で、現在進行中の技術的・社会的なトレンドを把握することが重要です。特に以下の4つのトレンドは、今後の評価軸に大きな影響を与えると考えられます。

- 生成AIの本格的な事業活用: 2023年は生成AIの黎明期でしたが、2025年に向けては、単なる業務効率化ツールとしての利用に留まらず、事業のコアに生成AIを組み込み、新たな製品・サービスやビジネスモデルを創出する「攻めのAI活用」が問われます。顧客対応の高度化、製品開発プロセスの革新、個別最適化されたサービスの提供など、具体的な収益貢献が評価の焦点となるでしょう。

- サステナビリティDX(グリーンDX)の深化: 前述の通り、環境問題への対応は待ったなしの状況です。Scope1, 2, 3(自社、エネルギー、サプライチェーン)のCO2排出量を正確に算定・可視化し、削減目標に向けた具体的なアクションをデジタル技術で支援する取り組みが評価されます。「儲かるGX」、すなわち環境貢献と収益向上を両立させるビジネスモデルを構築できるかが鍵となります。

- データ連携基盤とエコシステム形成: 個社最適のDXから、業界や社会全体を最適化するDXへとステージが移りつつあります。自社のデータだけでなく、パートナー企業や顧客のデータと安全に連携させ、新たな価値を共創する「データエコシステム」を構築できるかが重要になります。これを実現するためのデータ連携基盤(例:Catena-Xのような業界標準プラットフォーム)への貢献度も評価されるでしょう。

- 人間中心のDXと従業員体験(EX)の向上: DXは技術導入そのものが目的ではありません。最終的には、顧客体験(CX)と従業員体験(EX)を向上させることが目的です。特に、社内のDXにおいては、従業員がデジタルツールを使いこなし、創造性を発揮できる環境を整えることが重要です。リスキリングの機会提供や、現場の意見を吸い上げる仕組み、働きがいを高める人事制度などが、組織文化の変革を測る上でより重視されるようになると予想されます。

【独自予想】2025年のDX銘柄候補となる企業の特徴

上記のトレンドを踏まえ、2025年のDX銘柄に選定される可能性が高い企業は、以下のような特徴を持つと考えられます。

- 特徴1:「守り」と「攻め」のDX成果をKPIで明確に示せる企業

レガシーシステムの刷新や業務効率化といった「守りのDX」で着実にコスト削減や生産性向上を実現しつつ、その効果を具体的な数値(KPI)で示せること。さらに、そこで生み出したリソースを、生成AI活用や新規事業開発といった「攻めのDX」に再投資し、新たな売上や利益を生み出している。この両輪のサイクルがうまく回っていることを、説得力のあるストーリーとデータで証明できる企業が高く評価されるでしょう。 - 特徴2:社会課題解決を事業のど真ん中に据えている企業

自社の利益追求だけでなく、脱炭素、サプライチェーン強靭化、地域活性化、ヘルスケアといった社会全体の課題解決に真正面から取り組んでいる企業。自社のDXが「どのように社会をより良くするのか」というパーパス(存在意義)を明確に掲げ、事業活動を通じてそれを実践している企業は、投資家からも社会からも強く支持されます。 - 特徴3:全社的な「データドリブン文化」を醸成している企業

一部の専門部署だけでなく、営業、マーケティング、製造、人事など、あらゆる部門の従業員がデータを活用して意思決定を行う「データドリブン文化」が根付いている企業。そのために、全社共通のデータ分析基盤を整備し、役職や部門に関わらず誰もがデータにアクセスし、活用できる「データの民主化」を推進している企業が、組織力の面で高く評価されます。 - 特徴4:アジャイルなガバナンスを構築している企業

スピードが求められるDX時代においては、従来の重厚長大なガバナンス体制では変化に対応できません。一方で、セキュリティやコンプライアンスを疎かにすることも許されません。このジレンマを解決するため、リスクを適切に管理しつつも、現場の挑戦を妨げない「アジャイル・ガバナンス」の仕組みを構築している企業。例えば、サンドボックス環境の提供や、リスク判断の権限委譲などを通じて、安全とスピードを両立させている企業が注目されます。

これらの特徴を持つ企業は、すでにDX銘柄2024に選定されている企業の中にも多く見られます。彼らがさらに取り組みを進化させるのか、あるいは新たな挑戦者が現れるのか、2025年の選定が今から注目されます。

投資家必見!DX関連銘柄の選び方4つのポイント

DX銘柄に選定されている企業は、優れたDXの取り組みを行っている証ですが、それが必ずしも「今、投資すべき銘柄」とイコールではありません。投資のタイミングや個々の投資家のリスク許容度によって、最適な銘柄は異なります。ここでは、DX銘柄という制度を参考にしつつ、投資対象として魅力的なDX関連企業を自分自身で見極めるための4つのポイントを解説します。

① 企業のDX戦略の具体性を確認する

最も重要なのは、その企業がDXに対して本気かどうか、その戦略に具体性があるかを見極めることです。「DXを推進します」というスローガンを掲げる企業は数多くありますが、その中身には大きな差があります。

確認すべきドキュメント:

- 統合報告書(アニュアルレポート): 企業の価値創造ストーリーがまとめられており、DXの位置づけや戦略が最も分かりやすく記述されています。

- 中期経営計画: 数年先を見据えた具体的な目標や、DXへの投資計画が示されています。

- 決算説明会資料: 最新の業績と連動したDXの進捗状況や、経営者の生の声を確認できます。

チェックポイント:

- Why(なぜやるのか): どのような社会課題や経営課題を解決するためにDXに取り組むのか、そのパーパスが明確か。

- What(何をやるのか): どの事業領域で、どのようなビジネスモデル変革を目指すのか。具体的な目標(例:〇〇事業の売上比率を〇%に)が設定されているか。

- How(どうやるのか): どのような技術(AI, IoTなど)を活用し、どのような組織体制(CDOの設置など)で推進するのか。

- KPI(どう測るのか): DXの成果を測るための客観的なKPI(重要業績評価指標)が設定され、進捗が定期的に開示されているか。ここが曖昧な企業は要注意です。

経営トップが自らの言葉でDX戦略を語っているか、その熱量が感じられるかも重要な判断材料となります。

② 成長性を示す業績や財務状況を分析する

優れたDX戦略も、最終的には業績という形で実を結ばなければ意味がありません。DXの取り組みが、きちんと企業の成長に繋がっているかを数字で確認しましょう。

チェックすべき業績指標:

- 売上高成長率: DXによって新たな市場を開拓したり、既存顧客への提供価値を高めたりした結果、売上が伸びているか。特に、デジタル関連事業の売上高が個別に開示されていれば要注目です。

- 営業利益率: 業務効率化や高付加価値サービスの提供により、収益性が改善しているか。利益率のトレンドが右肩上がりになっているかが重要です。

- ROE(自己資本利益率): 株主資本をいかに効率的に使って利益を生み出しているかを示す指標。ROEが高い企業は、資本効率の良い経営ができていると評価できます。

チェックすべき財務状況:

- 自己資本比率: 財務の安定性を示します。DXには継続的な投資が必要なため、安定した財務基盤があることは重要です。

- キャッシュ・フロー: 営業活動でどれだけ現金を稼げているか(営業キャッシュ・フロー)、将来のためにどれだけ投資しているか(投資キャッシュ・フロー)を確認し、事業が健全に回っているかを見極めます。

DX投資が先行して一時的に利益が落ち込むこともありますが、その投資が将来の成長にどう繋がるのか、企業がきちんと説明できているかがポイントです。

③ 業界全体の動向や将来性を考慮する

個別の企業の努力だけでなく、その企業が属する業界自体が追い風を受けているか、あるいは逆風にさらされているかも重要な視点です。

- 業界の成長性: その業界は、市場全体が拡大している成長市場か。例えば、SaaS、クラウド、サイバーセキュリティなどの分野は、DXの進展とともに市場そのものが拡大しています。

- 業界の変革ポテンシャル: 一見、成熟産業に見えても、DXによって業界構造が大きく変わる可能性があります。例えば、製造業におけるスマート工場化、金融業界におけるFinTechの台頭などが挙げられます。こうした構造変革の中で、いち早くDXを仕掛け、業界のルールを変えようとしている企業は、大きな成長ポテンシャルを秘めています。

- 業界内での競争優位性: 競合他社と比較して、その企業のDXの取り組みはユニークか、模倣されにくい強み(技術、データ、ブランドなど)を持っているか。業界内で圧倒的なシェアを握っている、あるいは特定のニッチ分野で独自の地位を築いている企業は、投資対象として魅力的です。

④ 専門家やアナリストの評価を参考にする

個人で全ての情報を収集・分析するのは限界があります。証券会社のアナリストレポートや、投資情報サイト、ビジネスメディアなどが発信する専門家の意見も参考にしましょう。

- アナリストレポート: 企業の事業内容や財務状況を深く分析し、目標株価などを提示しています。評価の根拠となっているロジックを読むことで、自分にはなかった視点を得ることができます。

- メディアの特集記事: DXをテーマにした特集などで、注目企業として取り上げられていないかチェックするのも有効です。

- 各種アワード: DX銘柄のほかにも、優れたIT活用を表彰する様々なアワードがあり、それらの受賞企業を調べるのも良いでしょう。

ただし、専門家の意見はあくまで参考情報です。最終的には、①から③で解説したポイントを自分自身で確認し、その企業の将来性を信じられるかどうか、自分の投資スタイルに合っているかを判断することが最も重要です。他人の意見に流されず、納得感のある投資判断を心がけましょう。

【2024年最新】投資対象として注目のDX関連企業5選

ここでは、企業のDXを支援する側、あるいは自社のDXで業界をリードする側として、投資家の注目を集めるDX関連企業を5社紹介します。各社の事業内容や強みを理解することで、DX関連銘柄への投資イメージをより具体的に掴むことができるでしょう。

※本項で紹介する企業は、特定の銘柄への投資を推奨するものではありません。あくまで情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断と責任において行ってください。

① 株式会社SHIFT (3697)

- 会社概要: ソフトウェアの品質保証・テスト事業を主軸とする企業。「売れる品質保証」をコンセプトに、開発の上流工程から関与し、ビジネスの成功に貢献するテストサービスを提供しています。

- 事業内容: 主力のソフトウェアテスト事業に加え、DXコンサルティング、セキュリティ診断、RPA導入支援など、企業のDX推進を多角的に支援するサービスを展開しています。

- 注目ポイント: あらゆるDXプロジェクトにおいて、ソフトウェアの品質は成功を左右する生命線です。SHIFTは、属人化しがちだったテスト工程を標準化・仕組み化し、高い生産性を実現。国内のITエンジニア不足という追い風も受け、高成長を続けています。DXが進めば進むほど、同社の品質保証サービスの需要は高まるという構造的な強みを持っています。M&Aにも積極的で、事業領域を急速に拡大している点も魅力です。

② 株式会社ユーザーローカル (3984)

- 会社概要: AI(人工知能)とビッグデータ技術を活用したマーケティング支援ツールを提供するSaaS企業です。

- 事業内容: Webサイトのアクセス解析ツール「User Insight」、SNSの投稿・分析ツール「Social Insight」、AIを活用したチャットボット「サポートチャットボット」などを提供。企業のデジタルマーケティングや顧客サポートの効率化・高度化を支援しています。

- 注目ポイント: 企業のDXにおいて、データ活用は中核的なテーマです。ユーザーローカルは、大量のデータをAIで分析し、ビジネスに役立つ知見(インサイト)を自動で提供する技術に強みを持っています。特に、生成AIを活用した新機能の開発にも積極的で、時代のトレンドをいち早く製品に取り込む開発力の高さが評価されています。多くのツールを月額課金制のSaaSモデルで提供しており、安定した収益基盤を築いている点も投資家にとって魅力的です。

③ 株式会社プラスアルファ・コンサルティング (4071)

- 会社概要: 「見える化」をキーワードに、テキストマイニングやデータ分析技術を駆使したSaaS型サービスを展開する企業です。

- 事業内容: 顧客の声やアンケート結果などを分析する「見える化エンジン」、人材情報を一元化・分析して戦略的な人事(タレントマネジメント)を実現する「タレントパレット」、営業活動を効率化する「CustomerRings」などが主力サービスです。

- 注目ポイント: DXの鍵となる「データ活用」を、マーケティング(顧客)と人事(従業員)という企業の最重要領域で支援している点が強みです。特に「タレントパレット」は、科学的人事の実現やリスキリングの推進といった現代的な人事課題にマッチし、導入企業数を急拡大させています。解約率が低く、顧客単価が上昇傾向にあるなど、サービスの質の高さと顧客からの強い支持がうかがえる点も、安定成長を期待させる要因です。

④ 株式会社チェンジホールディングス (3962)

- 会社概要: 「Change People, Change Business, Change Japan」をミッションに掲げ、官民双方のDXを推進する企業グループです。

- 事業内容: ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」の運営で知られるトラストバンクを子会社に持つほか、企業の業務プロセス改革やデジタル人材育成を支援する「NEW-ITトランスフォーメーション事業」を展開しています。

- 注目ポイント: 地方自治体という、デジタル化が遅れがちながらも巨大なポテンシャルを持つ市場に強い基盤を持っている点が最大の強みです。ふるさと納税事業で築いた全国の自治体とのネットワークを活かし、行政手続きのオンライン化や地域産業のDX支援など、多角的なサービスを展開しています。民間企業向けにも、DXコンサルティングから人材育成まで一気通貫で提供できる体制を整えており、日本の生産性向上という大きなテーマに貢献する企業として注目されます。

⑤ JTOWER株式会社 (4485)

- 会社概要: スマートフォンなどの通信に不可欠な携帯電話基地局などのインフラ設備を、複数の携帯キャリアで共有(シェアリング)する事業を展開する国内最大手です。

- 事業内容: 屋内の通信環境を整備する「屋内インフラシェアリング」と、屋外の鉄塔などをシェアする「タワー事業」が二本柱です。

- 注目ポイント: 5Gやその先の次世代通信規格の普及には、膨大な数の基地局整備が必要となります。JTOWERのインフラシェアリングは、携帯キャリア各社が個別に基地局を設置するのに比べて、設備投資や運用コストを大幅に削減できるため、通信業界全体のDXを支える重要な役割を担っています。国のデジタル田園都市国家構想など、通信インフラ整備を後押しする政策も追い風です。景気変動の影響を受けにくい安定したビジネスモデルであり、社会インフラとしての重要性の高さから、長期的な成長が期待される企業です。

参考|過去のDXグランプリ受賞企業(2021年~2023年)

DX銘柄の中でも最高峰である「DXグランプリ」。過去にどのような企業が受賞してきたかを知ることは、評価されるDXのトレンドの変遷を理解する上で非常に役立ちます。ここでは、2021年から2023年までのグランプリ受賞企業を振り返ります。

(参照:経済産業省 各年度のDX銘柄プレスリリース)

2023年の受賞企業

- 株式会社IHI (7013): 航空エンジンやエネルギー関連プラントなどを手掛ける総合重工業メーカー。2024年に続き2年連続のグランプリ受賞。カーボンニュートラル社会の実現に向け、アンモニアサプライチェーンの構築やCO2回収技術といった社会課題解決型の事業変革をDXで力強く推進している点が継続して高く評価されました。

- トラスコ中山株式会社 (9830): 工場や建設現場で使われるプロツール(機械工具・作業用品)の専門商社。こちらも2年連続の受賞。顧客・仕入先・自社をつなぐサプライチェーン全体の最適化を目指し、データとデジタルを駆使した在庫最適化や物流プラットフォームの構築といった、業界の常識を覆す取り組みが評価されました。

2022年の受賞企業

- 日本瓦斯株式会社(ニチガス) (8174): LPガスや都市ガスを供給するエネルギー小売事業者。顧客管理システムや配送ルート最適化システムを完全に内製化し、アジャイル開発で高速に改善を繰り返す「クラウドネイティブ」な企業文化を確立。エネルギー業界のDXを牽引する存在として評価されました。

- 三井化学株式会社 (4185): 大手総合化学メーカー。研究開発、生産、営業といった全部門でDXを推進。特に、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)を活用した新素材開発のスピードアップや、工場のスマート化による生産性向上が高く評価されました。

2021年の受賞企業

- AGC株式会社 (5201): 世界トップクラスのガラス・化学品メーカー。長年の経験で培った「匠の技」をデジタル技術で形式知化し、生産プロセスを革新。DXを「経営そのもの」と位置づけ、トップダウンで全社的な変革を主導した点が評価されました。

- SREホールディングス株式会社 (2980): ソニーグループから独立した不動産テック企業。AIを活用した不動産価格査定エンジンを開発し、不動産仲介業務を効率化・高度化。その技術を他の不動産会社や金融機関にも提供し、自社のDXに留まらず、業界全体のDXを推進するプラットフォーマーとしての姿勢が評価されました。

これらの受賞企業の変遷を見ると、当初は先進的なIT技術の活用やビジネスモデルの変革が注目されていましたが、近年ではそれに加え、社会課題解決への貢献、サプライチェーン全体の最適化、アジャイルな組織文化の醸成といった、より広範で本質的な変革が評価の重要なポイントになっていることが分かります。

まとめ

本記事では、「DX銘柄」をテーマに、その定義からメリット、2024年の選定企業、選定プロセス、そして2025年に向けた展望や投資の視点まで、幅広く掘り下げてきました。

改めて、本記事の要点をまとめます。

- DX銘柄とは: 経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する、優れたDXを実践する上場企業のこと。DX推進の「準備」を認定するDX認定制度の上位に位置づけられるトップランナーの証です。

- 選定のメリット: 「企業価値・ブランドイメージの向上」「優秀な人材の確保」「資金調達の有利化」という、経営の根幹に関わる大きなメリットをもたらします。

- 選定プロセスと評価ポイント: DX認定取得を前提に、DX調査への回答内容が「ビジョン」「戦略」「組織」「成果」「ガバナンス」の5つの観点から厳しく評価されます。特に、具体的なKPIを設定し、その成果を客観的に示すことが重要です。

- 今後の展望と2025年予想: DX市場は今後も拡大が予測されます。2025年に向けては、「生成AIの本格活用」「サステナビリティDX」「データエコシステム形成」などが重要なトレンドとなり、社会課題解決と事業成長を両立できる企業がますます注目されるでしょう。

- 投資家としての視点: DX銘柄という評価を参考にしつつも、「DX戦略の具体性」「業績への反映」「業界の将来性」などを自ら分析し、納得感のある投資判断を行うことが重要です。

DX銘柄制度は、日本企業がグローバルな競争を勝ち抜き、持続的な成長を遂げるための道標と言えます。DXを推進する立場にあるビジネスパーソンにとっては、自社の取り組みを見直すためのベンチマークとして。そして、未来を担う成長企業に投資したいと考える投資家にとっては、有望な投資先を見出すための羅針盤として、DX銘柄は今後ますますその重要性を増していくはずです。

この記事が、皆様のDXへの理解を深め、次なるアクションを起こす一助となれば幸いです。