デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業の持続的成長に不可欠な経営課題として認識される中、国もまた、日本全体の産業競争力を強化するために企業のDXを強力に後押ししています。その中心的な施策の一つが「DX認定制度」です。

この制度は、単にITツールを導入するだけでなく、経営ビジョンのもとにデジタル技術を活用してビジネスモデルの変革に挑戦する企業を、国が公式に認定するものです。

認定を取得することで、税制優遇や低利融資、補助金の加点といった直接的なメリットに加え、社会的な信頼性の向上や採用活動における優位性の確保など、多岐にわたる恩恵が期待できます。しかし、「具体的にどのような制度なの?」「申請するには何が必要?」「自社でも取得できるのだろうか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、DX認定制度の基本的な概要から、取得によって得られる具体的なメリット、対象となる事業者、詳細な申請要件、申請から認定までの具体的な流れ、そして取得を成功させるためのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。これからDXを本格的に推進しようと考えている経営者や担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、DX認定制度への理解を深め、自社の成長戦略に活かしてください。

目次

DX認定制度とは

DX認定制度は、現代のビジネス環境においてますます重要性を増しているデジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みを、国が評価し、支援するための仕組みです。まずは、この制度の基本的な概念、目的、そしてその根拠となる法律について詳しく見ていきましょう。

国が企業のDXを推進するための認定制度

DX認定制度とは、経営ビジョンの策定を基盤とし、その実現に向けた戦略的なDXへの取り組みを行う企業を、経済産業省が「情報処理の促進に関する法律」に基づき認定する制度です。この制度は、情報処理推進機構(IPA)が認定の審査や関連情報の提供など、具体的な事務局機能を担っています。

ここでいうDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単に新しいITツールを導入したり、業務をデジタル化したりすることだけを指すのではありません。DXの本質は、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」にあります。

参照:経済産業省「DX推進ガイドライン」

つまり、DX認定制度は、目先の業務効率化に留まらず、デジタル技術を駆使して企業全体のあり方を変革し、新たな価値を創造しようとする意欲と具体的な計画を持つ企業を、国が「お墨付き」を与える仕組みと言えます。認定を受けることは、その企業が先進的かつ戦略的な経営視点を持っていることの証明となり、社内外に対して強力なメッセージを発信することにつながります。

この制度は、大企業だけでなく、中小企業や個人事業主まで、規模や業種を問わず、すべての事業者が申請の対象となっている点が大きな特徴です。国としては、日本経済を支えるあらゆる企業にDXを浸透させ、国全体の生産性向上と国際競争力の強化を目指しているのです。

DX認定制度の目的

国がDX認定制度を設けている背景には、いくつかの明確な目的があります。これらを理解することは、制度の意義を深く把握し、自社の取り組みに活かす上で非常に重要です。

- 社会全体のDX推進と意識向上

最大の目的は、日本社会全体のDXを加速させることです。多くの日本企業、特に中小企業においては、DXの必要性は感じつつも、「何から手をつければ良いかわからない」「具体的な進め方のイメージが湧かない」といった課題を抱えています。DX認定制度は、国が定めた「デジタルガバナンス・コード」という統一された基準を示すことで、企業がDXに取り組む上での具体的な指針(ロードマップ)を提供します。これにより、各企業は自社の現在地を把握し、目指すべき方向性を明確にできます。また、認定された企業の取り組みが公表されることで、他の企業にとっての「ロールモデル」となり、社会全体のDXへの機運を高める効果が期待されます。 - 企業のDXへの取り組みを可視化・評価

これまで、企業のDXへの取り組みは、その内容や進捗が外部から見えにくく、正当な評価を受けにくいという側面がありました。DX認定は、企業のDXに関する取り組みを客観的な基準で可視化する役割を果たします。これにより、金融機関は融資判断の際に企業の将来性や変革への意欲を評価しやすくなり、投資家は中長期的な企業価値を判断する上での重要な指標として活用できます。また、取引先や顧客にとっても、先進的で信頼できるパートナーであることの証明となり、ビジネスチャンスの拡大につながる可能性があります。 - 企業自身のDX推進体制の構築支援

DX認定の申請プロセスそのものが、企業自身のDX推進体制を見直し、強化する絶好の機会となります。認定基準には、経営ビジョンの策定、戦略の具体化、推進体制の構築、KPIの設定、サイバーセキュリティ対策など、DXを成功させるために不可欠な要素が網羅されています。申請準備を進める中で、経営層から現場までが一体となって自社の課題と向き合い、DX戦略を練り上げる必要があり、このプロセスを通じて、全社的なDXへの意識統一と、実効性のある推進体制の構築が促されます。

これらの目的が相互に作用することで、個々の企業の成長が促進されると同時に、日本経済全体の活性化と持続的な発展に貢献することが、DX認定制度の大きな狙いなのです。

根拠となる法律「情報処理の促進に関する法律」

DX認定制度は、単なる業界団体による表彰制度や民間の認証サービスとは異なり、「情報処理の促進に関する法律(通称:情促法)」という法律に明確に規定された、国の制度です。この法的根拠が、制度の信頼性と権威性を担保しています。

「情報処理の促進に関する法律」は、元々1970年に制定された歴史のある法律です。当初は、日本の情報処理技術の振興や人材育成を目的としていましたが、時代の変化とともにその役割も進化してきました。そして、2020年5月の改正(「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律」)により、Society 5.0の実現に向けたデジタル・トランスフォーメーションの加速が、この法律の目的に加えられました。

この改正において、DX認定制度に関する規定が盛り込まれました。具体的には、法律の第十一条で、経済産業大臣は「情報処理の活用のための基本的な指針」(これが「デジタルガバナンス・コード」に該当)を定め、第三十一条で、この指針に即した優良な取り組みを行う事業者を認定できると定められています。

参照:e-Gov法令検索「情報処理の促進に関する法律」

このように、DX認定制度は強固な法的基盤の上に成り立っています。そのため、認定取得によって得られる税制優遇や金融支援といったメリットも、法律に基づいて安定的に提供されるものとなります。企業がこの制度を活用することは、国の政策に沿った経営を行っていることの証であり、社会的な信用力を大きく高める上で非常に有効な手段と言えるでしょう。

DX認定制度を取得する6つのメリット

DX認定制度の取得は、単なるステータスシンボルに留まらず、企業経営に直接的なインパクトを与える具体的なメリットを数多くもたらします。税制や融資といった資金面での優遇措置から、企業イメージの向上、さらなる栄誉への挑戦権まで、その効果は多岐にわたります。ここでは、DX認定を取得することで得られる主要な6つのメリットを詳しく解説します。

| メリットの種類 | 具体的な内容 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| ① 税制優遇 | DX投資促進税制により、対象となるIT投資に対して税額控除(3% or 5%)または特別償却(30%)が適用可能になる。 | 全ての法人・個人事業主 |

| ② 低利融資 | 日本政策金融公庫の特定融資制度において、基準利率から引き下げられた特別利率での資金調達が可能になる。 | 全ての法人・個人事業主 |

| ③ 保証枠拡大 | 中小企業信用保証協会の「情報関連保証制度」において、通常の保証枠とは別枠で追加の保証が受けられる。 | 中小企業 |

| ④ 補助金加点 | IT導入補助金やものづくり補助金などの申請において、審査上の加点措置を受けられ、採択率の向上が期待できる。 | 主に中小企業 |

| ⑤ 信頼性向上 | 認定ロゴマークの使用権やIPAサイトでの公表を通じて、取引先や顧客、求職者に対する企業イメージと信頼性が向上する。 | 全ての法人・個人事業主 |

| ⑥ 「DX銘柄」応募資格 | 東京証券取引所の上場企業の中から選定される「DX銘柄」への応募資格が得られ、企業価値の向上につながる。 | 東京証券取引所の上場企業 |

① 税制措置の対象になる(DX投資促進税制)

DX認定を取得する最も大きな金銭的メリットの一つが、「DX投資促進税制」の適用を受けられることです。これは、企業のデジタル変革を加速させるための設備投資やシステム開発を税制面から支援する制度です。

この税制優遇措置を受けるための大前提が、DX認定の取得です。認定を取得した事業者が、事業適応計画(仮称)を主務大臣に申請し認定を受けることで、DXの実現に必要となるクラウド関連投資や、その導入に必要な設備投資に対して、以下のいずれかの税制措置を選択して受けることができます。

- 税額控除: 投資額の3%または5%を法人税額(または所得税額)から直接控除。

- 3%の控除は基本的な要件を満たした場合に適用されます。

- 5%の控除を受けるには、グループ外の他法人とのデータ連携・共有など、より高度な要件を満たす必要があります。

- 特別償却: 投資額の30%を初年度に一括で償却(経費計上)可能。

対象となる投資は、ソフトウェア、繰延資産(クラウド移行費など)、器具備品、機械装置など幅広く、企業のDX戦略に合わせた柔軟な投資計画が可能です。特に、多額の初期投資が必要となる基幹システムの刷新や、全社的なクラウドサービス導入などを検討している企業にとって、この税制優遇は投資の意思決定を強力に後押しする要因となるでしょう。

② 日本政策金融公庫から低利融資を受けられる

資金調達の面でも、DX認定は大きなアドバンテージをもたらします。日本政策金融公庫では、企業のIT活用を支援するための融資制度を設けており、DX認定事業者はこれらの制度において優遇措置を受けられます。

代表的なものとして、「IT活用促進資金」が挙げられます。この制度は、情報化投資を行う中小企業などを対象とした融資ですが、DX認定を取得した事業者は、通常の基準利率から引き下げられた特別利率が適用されます。

参照:日本政策金融公庫 公式サイト

低金利での融資は、企業のキャッシュフローを安定させ、より積極的なDX投資を可能にします。設備投資やシステム開発にはまとまった資金が必要となるケースが多いため、返済負担を軽減できるこのメリットは、特に資金体力に限りがある中小企業にとって非常に価値が高いと言えます。DX認定が、金融機関からの「お墨付き」として機能し、円滑な資金調達をサポートしてくれるのです。

③ 中小企業信用保証協会の保証枠が拡大される

中小企業が金融機関から融資を受ける際に大きな支えとなるのが、信用保証協会の保証制度です。DX認定は、この信用保証においても有利に働きます。

中小企業信用保証協会では、情報化投資を行う中小企業を支援するための「情報関連保証制度」を設けています。DX認定事業者がこの制度を利用する場合、通常の普通保証の限度額(2億円)とは別枠で、さらに最大2億円の保証を受けることが可能になります。

参照:中小企業庁 公式サイト

これにより、企業はより大きな金額の融資を受けやすくなります。大規模なシステム開発や、複数のデジタル化プロジェクトを同時に進めるなど、多額の資金が必要な場合でも、この保証枠の拡大が資金調達の可能性を広げてくれます。日本政策金融公庫の低利融資と組み合わせることで、中小企業は資金面の不安を大幅に軽減し、大胆なDX戦略を実行に移すことができるようになります。

④ IT導入補助金などの補助金申請で加点される

国や地方自治体が公募する各種補助金においても、DX認定の取得は有利な条件をもたらします。特に「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」といった、企業の生産性向上や設備投資を支援する主要な補助金において、DX認定事業者は審査上の加点対象となるケースが多くあります。

補助金の採択は、申請内容の優劣を評価する審査によって決まります。加点措置があるということは、他の申請者と比較して、採択される可能性が高まることを意味します。補助金を活用できれば、ITツールの導入費用やシステム開発費の一部を国に負担してもらえるため、企業の自己負担を大幅に削減できます。

DX認定を取得しておくことで、こうした補助金活用のチャンスを広げ、より少ないコストで効果的なDX推進が可能になります。認定取得に向けた努力が、結果的に他の資金調達の場面でも有利に働くという、好循環を生み出すことができるのです。

⑤ 国の広報活動による企業イメージや信頼性の向上

DX認定を取得すると、その事実は情報処理推進機構(IPA)のウェブサイト上で「DX認定制度 認定事業者の一覧」として公表されます。これにより、自社が国の定める基準を満たした、先進的なDX推進企業であることが社会的に広く認知されます。

さらに、認定事業者は「DX認定ロゴマーク」を自社のウェブサイト、名刺、会社案内、採用資料、製品パンフレットなどに使用することが許可されます。このロゴマークは、いわば「国のお墨付き」の証です。

これらの広報効果は、以下のような様々なステークホルダーに対してポジティブな影響を与えます。

- 取引先・顧客: 「この会社は先進的な取り組みを行っており、将来的にも安定したサービスを提供してくれるだろう」という信頼感の醸成につながり、新規取引の獲得や既存取引の強化に貢献します。

- 金融機関・投資家: 企業の将来性や変革への対応力を示す客観的な指標となり、融資や投資の判断において有利に働く可能性があります。

- 求職者: 特にIT人材や優秀な若手人材にとって、企業の将来性や働きがいは重要な判断基準です。「DXに本気で取り組んでいる企業」というイメージは、採用競争において大きな魅力となり、人材獲得を有利に進めることができます。

このように、DX認定は直接的な金銭的メリットだけでなく、企業のブランド価値や社会的信用力を高めるという無形の資産をもたらしてくれるのです。

⑥ 「DX銘柄」への応募資格が得られる

DX認定は、さらなる高みを目指すためのスタートラインでもあります。特に東京証券取引所に上場している企業にとって重要なのが、「DX銘柄」への応募資格が得られることです。

「DX銘柄」とは、経済産業省と東京証券取引所が共同で、DX認定事業者の中から、特に企業価値の向上に大きく貢献する優れたDXの取り組みを実践している企業を選定・公表する制度です。

DX銘柄に選定されることは、投資家から「デジタル時代をリードする企業」として極めて高い評価を受けることを意味し、株価形成にもポジティブな影響を与えることが期待されます。まさに、日本のDX推進企業のトップランナーであることの証明と言えるでしょう。

このDX銘柄に応募するための第一歩が、DX認定の取得なのです。DX認定はゴールではなく、より高度なDX経営を実現し、社会的な評価を高めていくための重要な通過点としての役割も担っています。

DX認定の対象となる事業者

DX認定制度は、特定の業種や規模の企業だけを対象としたものではありません。国が目指すのは、日本経済を構成するあらゆる事業者のDXを促進することです。そのため、この制度の門戸は非常に広く開かれています。

法人・個人事業主が対象

DX認定の最も大きな特徴の一つは、その対象範囲の広さです。株式会社、合同会社、合名会社といった一般的な法人形態はもちろんのこと、個人事業主も申請が可能です。

これは、DXが企業の形態に関わらず、すべての事業活動において重要であるという認識に基づいています。例えば、小規模な飲食店がモバイルオーダーシステムや顧客管理システムを導入して新たな顧客体験を創出したり、フリーランスのデザイナーがAIツールを活用して制作プロセスを効率化したりすることも、立派なDXの一環です。

また、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、学校法人、協同組合など、会社法上の「会社」以外の法人も対象となります。自社の事業形態が申請対象になるか不安な場合でも、DXを通じて事業に変革をもたらそうという意志があれば、まずは申請を検討する価値があります。

さらに、業種による制限も一切ありません。製造業、建設業、情報通信業、運輸業、卸売業・小売業、金融・保険業、不動産業、宿泊・飲食サービス業、医療・福祉、教育など、あらゆる業種で申請・認定が可能です。それぞれの業界が抱える特有の課題を、デジタル技術を用いてどのように解決し、新たな価値を創造していくのか。そのビジョンと戦略が問われるのです。

大企業から中小企業まで規模は問わない

DX認定制度は、企業の規模によって有利・不利が生じることはありません。資本金の額や従業員数に関わらず、大企業から中堅・中小企業、小規模事業者まで、すべての事業者が平等に申請できます。

実際に、情報処理推進機構(IPA)が公表している認定事業者一覧を見ると、日本を代表する大企業から、従業員数名の地域に根差した中小企業まで、多種多様な規模の事業者が認定を受けていることがわかります。

大企業には、豊富な経営資源を活かした大規模なDXプロジェクトが期待される一方で、中小企業には、その身軽さや意思決定の速さを活かした、ニッチな分野でのユニークなDXの取り組みが期待されます。審査においては、企業の規模に応じた、身の丈に合った現実的なビジョンと戦略が描けているかが評価されます。

むしろ、経営資源が限られている中小企業こそ、DX認定制度を積極的に活用する意義が大きいと言えます。認定取得を目指すプロセスを通じて、自社の強みや弱み、事業環境を再分析し、体系的で実効性のあるDX戦略を練り上げることができます。これは、場当たり的なIT導入から脱却し、経営戦略と連動したDXを推進するための羅針盤となります。

さらに、前述した税制優遇、低利融資、補助金加点といったメリットは、資金調達の選択肢が限られがちな中小企業にとって、より大きな助けとなるでしょう。DX認定は、規模の大小を問わず、変革への意欲を持つすべての事業者にとって、力強い追い風となる制度なのです。

DX認定の申請要件と認定基準

DX認定を取得するためには、国が定める基準を満たしていることを申請書で示す必要があります。この基準は、経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」の実践項目に準拠しています。ここでは、申請の絶対的な前提条件と、審査の核となる6つの認定基準について、具体的に何をすべきかを詳しく解説します。

申請の前提条件

本格的な審査に進む前に、必ずクリアしなければならない前提条件があります。これを満たしていない場合、申請自体が受理されないため、最も重要なステップと言えます。

経営ビジョンを策定し、自社のホームページなどで公表していること

DX認定を申請するための絶対的な前提条件は、「経営ビジョン(またはそれに準ずるもの)を策定し、ステークホルダー(顧客、取引先、株主など)に向けて公表していること」です。

これは、DXが単なる技術導入ではなく、経営そのものの変革であるという制度の基本思想を反映しています。企業がどこを目指しているのか(経営ビジョン)が不明確なままでは、DXの方向性も定まりません。なぜDXに取り組むのか、その目的を社内外に示すことが、すべての始まりとなります。

【何を公表すべきか?】

公表する内容に厳密な決まりはありませんが、少なくとも以下の要素を含むことが望ましいとされています。

- 経営の基本姿勢や理念: 企業としてどのような価値観を大切にしているのか。

- 目指すべき企業の姿: 将来的にどのような企業になりたいのか、どのような社会貢献を目指すのか。

- ビジョン実現に向けた方向性: そのビジョンを達成するために、どのような戦略を描いているのか。

このビジョンの中に、直接「DX」や「デジタル」という言葉が含まれている必要はありません。しかし、ビジョンを実現する手段として、デジタル技術の活用が不可欠であることが、後述する申請書の記載内容から読み取れる必要があります。

【どこで公表すべきか?】

公表する場所は、自社の公式ホームページが最も一般的で推奨されます。トップページや会社概要、経営理念、代表メッセージなどのページに掲載されていることが望ましいです。

ホームページ以外にも、以下のような媒体での公表も認められています。

- 有価証券報告書

- 統合報告書、アニュアルレポート

- 中期経営計画の公表資料

- プレスリリース

重要なのは、誰でも容易にアクセスでき、内容を確認できる状態であることです。申請時には、この公表ページのURLを申請書に記載する必要があります。URLの記載がない、またはリンク先で内容が確認できない場合は、申請が不備として扱われますので、細心の注意が必要です。

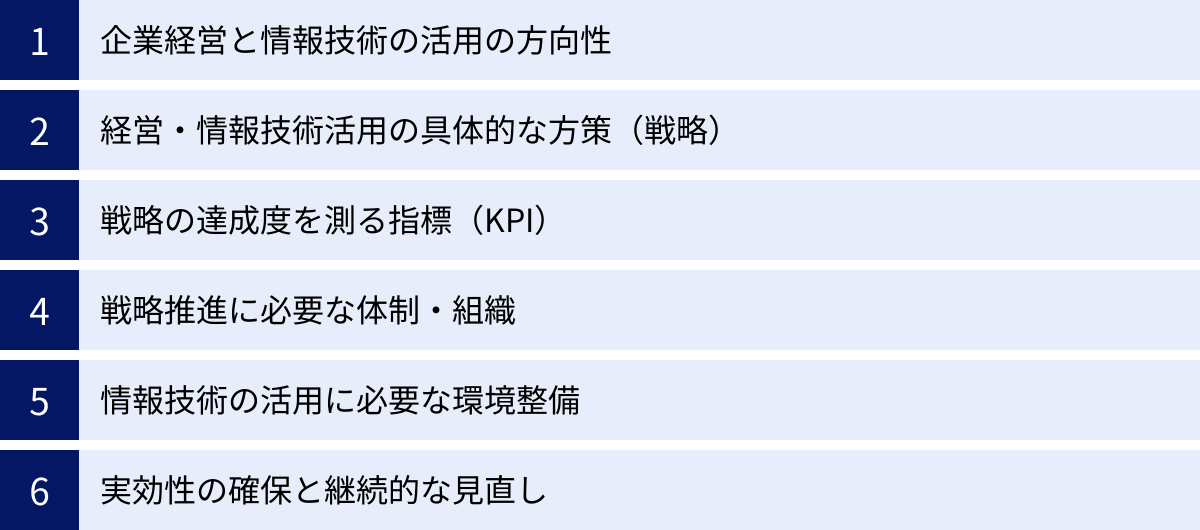

認定基準となる6つの項目

前提条件をクリアした上で、申請書において以下の6つの項目(デジタルガバナンス・コードの柱に対応)について、自社の取り組みを具体的に記述する必要があります。

① 企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性

この項目では、前提条件として公表した経営ビジョンと、それを実現するためのDX戦略の方向性が、いかに連動しているかを説明します。

審査員は、「この会社は、自社が目指す姿を明確に描き、その実現のためにデジタル技術をどう位置づけているか」を見ています。単に「業務を効率化します」といった抽象的な内容では不十分です。

具体的には、以下のような点を記述します。

- 社会や顧客が抱える課題は何か: 自社の事業領域において、どのような社会課題や顧客のペインポイントが存在すると認識しているか。

- 提供価値の方向性: それらの課題に対し、デジタル技術を活用してどのような新しい価値(製品、サービス、顧客体験)を提供しようとしているのか。

- ビジネスモデル変革の方向性: 価値提供を通じて、自社のビジネスモデルをどのように変革させていくのか(例:売り切り型からサブスクリプション型へ、など)。

【記述のポイント】

「Why(なぜやるのか)」を明確にすることが重要です。自社の存在意義とDXを結びつけ、説得力のあるストーリーとして語る必要があります。

② 企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策(戦略)

ここでは、①で示した方向性を実現するための、より具体的なアクションプラン(戦略)を記述します。どのようなデータやデジタル技術を、どのように活用するのかを明確にする必要があります。

「AIを導入します」「クラウド化を進めます」といった技術名を挙げるだけでは評価されません。

- どの業務・プロセスで: 営業、製造、開発、人事など、どの領域で取り組むのか。

- どんなデータを: 顧客データ、販売データ、生産データなど、どのデータを活用するのか。

- どの技術を使って: AI、IoT、クラウド、RPAなど、どの技術を適用するのか。

- 何を実現するのか: 具体的に何がどう変わるのか(例:AIによる需要予測で在庫最適化、IoTで設備の予知保全を実現など)。

【記述のポイント】

「What(何をやるのか)」と「How(どうやるのか)」を具体的に示すことが求められます。他社が聞いても、その取り組みのイメージが具体的に湧くレベルで記述することが理想です。

③ 戦略の達成度を測る指標

戦略が絵に描いた餅で終わらないように、その進捗や成果を客観的に測定・評価するための指標(KPI:Key Performance Indicator)を設定しているかどうかが問われます。

設定するKPIは、SMART(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限)を意識すると良いでしょう。

- 定量的KPIの例:

- ペーパーレス化率(例:3年後に90%達成)

- 特定業務の処理時間削減率(例:月次報告書作成時間を50%削減)

- 新デジタルサービスによる売上高(例:初年度1,000万円)

- 顧客満足度スコア(例:NPSを10ポイント向上)

- 定性的KPIの例:

- 従業員のデジタルスキル習熟度

- 部門間の連携強化

【記述のポイント】

なぜそのKPIを設定したのか、そのKPIを達成することが、どのようにDX戦略全体の成功につながるのか、というロジックを明確に説明することが重要です。

④ 戦略の推進に必要な体制・組織

DXは、一部の部署だけで完結するものではなく、全社的な取り組みです。したがって、DXを強力に推進するための体制・組織が整備されているかが評価されます。

以下の要素が含まれていることが望ましいです。

- 経営トップのコミットメント: 代表取締役などがDX推進の最高責任者であることを明記し、その関与の仕方(例:推進会議の議長を務めるなど)を具体的に示す。

- DX推進部門の設置: DXを専門に担当する部署やチームの有無。ない場合は、それに代わる体制(例:部門横断プロジェクトチーム)を説明する。

- 責任者の任命: CDO(最高デジタル責任者)やCIO(最高情報責任者)など、DX推進の責任者が明確になっているか。

- 人材育成計画: 社員のデジタルリテラシー向上や専門人材の育成に関する具体的な計画(研修制度、資格取得支援など)。

【記述のポイント】

誰が、どのような責任と権限を持ってDXを推進するのかという、組織図や役割分担が明確にわかるように記述します。

⑤ 情報処理技術の活用に必要な環境の整備

戦略を実行し、組織を動かすためには、それを支えるITインフラや開発環境の整備が不可欠です。

ここでは、以下のような技術的基盤に関する計画や現状を記述します。

- ITシステムの全体像: 現在のシステム構成と、将来的に目指すアーキテクチャ。

- 技術的負債への対応: レガシーシステム(老朽化したシステム)の課題認識と、そこからの脱却に向けた計画。

- データ連携基盤: 社内外のデータをスムーズに連携・活用するための仕組み。

- 開発環境: アジャイル開発やDevOpsといった、迅速なサービス開発を可能にする環境の整備。

【記述のポイント】

単に最新技術を導入する計画だけでなく、現状の課題(特に技術的負債)を正しく認識し、それに対する具体的な解決策を示しているかが評価のポイントになります。

⑥ 実効性の確保と継続的な見直し(サイバーセキュリティ対策を含む)

DXは一度計画を立てたら終わりではありません。ビジネス環境の変化に合わせ、戦略を継続的に見直し、改善していく仕組みが必要です。また、デジタル化が進むほど、サイバー攻撃のリスクも高まります。

この項目では、以下の2つの側面から記述します。

- ガバナンスとPDCA:

- DX戦略の進捗を経営層がどのように把握し、監督するのか(例:取締役会への定期報告)。

- KPIのモニタリング結果に基づき、戦略をどのように見直していくのか(PDCAサイクル)。

- サイバーセキュリティ対策:

- これは極めて重要な必須要件です。

- 情報セキュリティに関する基本方針を策定し、それを自社のホームページなどで公表している必要があります。

- セキュリティ対策を推進する体制が整備されていること。

- IPAが実施する「SECURITY ACTION」の「一つ星」または「二つ星」のいずれかを宣言していることが、具体的な対策の証明として強く推奨されます。宣言はウェブサイトから簡単に行えるため、未実施の場合は申請前に必ず対応しておきましょう。

【記述のポイント】

サイバーセキュリティ対策に関する方針の公表は、経営ビジョン公表と並ぶ実質的な必須要件と捉え、確実に対応することが認定取得への近道です。

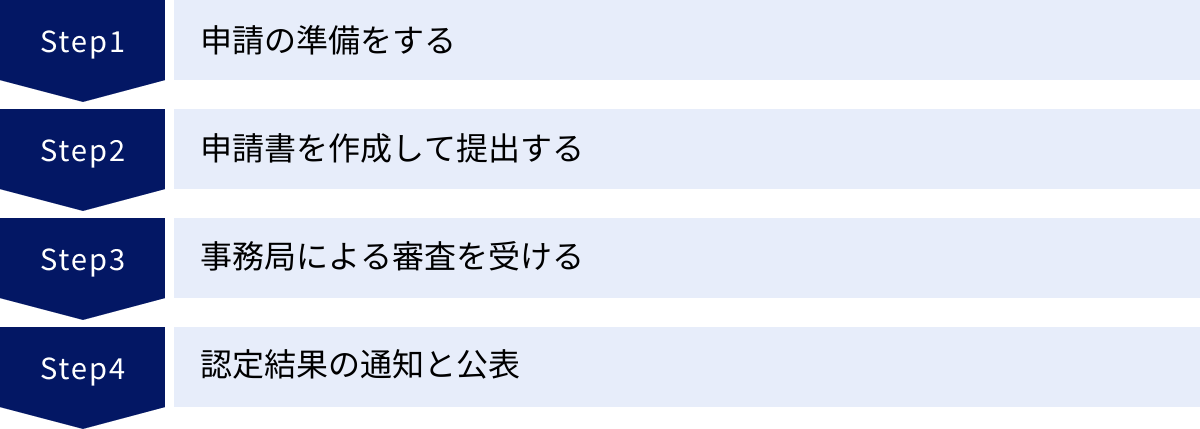

DX認定の申請から認定までの流れ【4ステップ】

DX認定の取得は、周到な準備と正しい手順を踏むことで、スムーズに進めることができます。ここでは、申請の準備から認定結果の通知まで、具体的なプロセスを4つのステップに分けて詳しく解説します。

① 申請の準備をする

申請書を提出する前の準備段階が、認定取得の成否を大きく左右します。焦って申請に進むのではなく、ここでしっかりと土台を固めることが重要です。

gBizIDプライムアカウントを取得する

DX認定の申請は、政府が運営する法人・個人事業主向け共通認証システム「gBizID(ジービズアイディー)」を利用した電子申請が基本となります。そのため、まずは「gBizIDプライム」アカウントを取得する必要があります。

gBizIDには複数の種類がありますが、DX認定申請に必要なのは「gBizIDプライム」です。このアカウントは、印鑑証明書と登録印鑑で押印した申請書を郵送で提出する必要があり、厳格な本人確認が行われます。

【注意点】

アカウントの発行には、申請書を郵送してから通常2〜3週間程度の時間がかかります。申請が集中する時期にはさらに時間がかかる可能性もあるため、DX認定の申請を思い立ったら、まず最初にgBizIDプライムの取得手続きを開始することをおすすめします。「申請書はできたのに、アカウントがなくて提出できない」という事態を避けるためにも、早めの行動が肝心です。

参照:gBizID 公式サイト

認定基準への適合状況を確認する

gBizIDの取得手続きと並行して、自社の現状がDX認定の基準をどの程度満たしているかを確認します。前述した「申請要件と認定基準」の各項目を一つひとつチェックしていきましょう。

この自己診断を効率的に行うために、情報処理推進機構(IPA)が提供している「DX推進ポータル」内の「DX推進自己診断」を活用すると便利です。このツールを使うと、デジタルガバナンス・コードの各項目について、自社の成熟度を客観的に評価できます。

参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構 DX推進ポータル

自己診断の結果、以下のような点が明確になります。

- 強み: すでに基準を満たしている、あるいは高いレベルにある項目。

- 弱み: 基準を満たしていない、または取り組みが不十分な項目。

特に、「経営ビジョンの公表」や「サイバーセキュリティ基本方針の公表」といった必須要件が満たされているかは、最優先で確認してください。もし不足している点があれば、この準備段階で社内での議論を進め、方針の策定やウェブサイトへの掲載といった具体的なアクションを起こす必要があります。このプロセス自体が、自社のDX戦略を体系的に整理する良い機会となります。

② 申請書を作成して提出する

準備が整ったら、いよいよ申請書類の作成と提出に進みます。

申請書の様式をダウンロードする

申請に必要な書類の様式は、すべてIPAのDX推進ポータルからダウンロードできます。主に必要となるのは以下の3点です。

- 申請書(様式第一): 認定基準の6項目について、自社の取り組みを具体的に記述するメインの書類です。Word形式で提供されています。

- 申請チェックシート: 提出前に、必要事項の記載漏れや添付書類の不備がないかを確認するためのリストです。

- (必要に応じて)補足資料: 経営ビジョンやセキュリティ方針を公表しているウェブページのスクリーンショットなど。

申請書(様式第一)には、各項目で何を記述すべきかの簡単な説明が記載されていますが、より詳しい解説が必要な場合は、同じくポータルサイトで公開されている「申請のガイダンス」を必ず参照しましょう。審査員がどのような点を評価するのかが具体的に解説されており、申請書作成の質を大きく高めることができます。

Web申請システムから提出する

作成した申請書(Wordファイル)と申請チェックシート(Excelファイル)、その他必要な補足資料を、「DX認定制度 申請受付システム」から提出します。

このシステムにログインするために、ステップ①で取得したgBizIDプライムのアカウント情報(IDとパスワード)が必要になります。ログイン後、画面の指示に従って企業情報を入力し、作成した各ファイルをアップロードすれば、申請は完了です。郵送での提出は原則として受け付けられていないため、注意が必要です。

申請が正常に受け付けられると、登録したメールアドレスに受付完了の通知が届きます。このメールは大切に保管しておきましょう。

③ 事務局による審査を受ける

申請が受理されると、DX認定制度事務局(IPA)による審査が開始されます。審査は、提出された申請書の内容が、認定基準に適合しているかどうかを評価するものです。

審査プロセスにおいて、事務局の担当者から記載内容に関する質問や、追加資料の提出を求める連絡がメールで来ることがあります。例えば、「経営ビジョンの公表が確認できません」「サイバーセキュリティ対策の記述が不十分です」といった指摘です。

このような連絡があった場合は、迅速かつ誠実に対応することが重要です。指摘された内容を真摯に受け止め、必要な修正や補足説明を行いましょう。このやり取りを通じて、申請内容の精度を高めていくことができます。審査は一方的な評価ではなく、対話を通じて企業の取り組みを理解しようとするプロセスでもあるのです。

④ 認定結果の通知と公表

すべての審査が完了すると、申請時に登録したメールアドレス宛に、認定または不認定の結果が通知されます。

【認定された場合】

認定通知のメールには、認定日と認定番号が記載されています。この日から、晴れて「DX認定事業者」となります。後日、IPAのウェブサイト上で認定事業者として企業名が公表され、DX認定ロゴマークの使用が可能になります。

【不認定となった場合】

不認定の通知とともに、どの項目が認定基準を満たしていなかったのか、具体的な不認定理由が示されます。このフィードバックは非常に重要です。指摘された点を改善し、再度準備を整えれば、何度でも再申請が可能です。一度の失敗で諦める必要はありません。むしろ、審査からのフィードバックを活かしてDX戦略をブラッシュアップし、再挑戦することで、より実効性の高い取り組みへと進化させることができます。

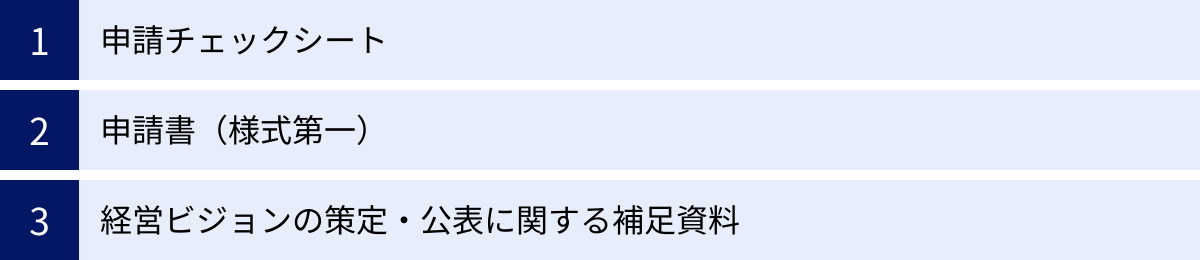

DX認定の申請に必要な書類

DX認定の申請プロセスは電子化されており、提出する書類もシンプルにまとめられています。ここでは、申請に必須となる3つの書類について、それぞれの役割と内容を解説します。これらの書類はすべて情報処理推進機構(IPA)のDX推進ポータルから最新の様式をダウンロードできます。

申請チェックシート

申請チェックシートは、申請者自身が提出前に最終確認を行うための重要なツールです。このシートを提出することで、申請における基本的な要件の漏れを防ぎ、事務局側の審査をスムーズに進める助けとなります。

チェックシートはExcel形式で提供されており、主に以下の項目について「はい/いいえ」で回答したり、必要な情報を入力したりします。

- 申請の前提条件の確認:

- 経営ビジョンの公表は行われているか?

- 公表場所のURLは正しいか?

- 必須提出書類の確認:

- 申請書(様式第一)は添付したか?

- このチェックシート自体は添付したか?

- サイバーセキュリティ要件の確認:

- 情報セキュリティ基本方針などを策定し、公表しているか?

- 公表場所のURLは正しいか?

- 「SECURITY ACTION」の自己宣言ID(任意だが強く推奨)。

- 申請書の記載内容の確認:

- 認定基準の全項目について記載があるか?

- 達成指標(KPI)は設定されているか?

このチェックシートを一つひとつ確認しながら作業を進めることで、うっかりミスによる申請の不備や手戻りを大幅に減らすことができます。申請作業の最初に目を通し、何を準備すべきかの全体像を把握するためにも役立ちます。

申請書(様式第一)

申請書(様式第一)は、DX認定審査の核となる最も重要な書類です。Word形式で提供され、この書類の中に、認定基準の6つの項目に対応した自社の取り組みを具体的に記述していきます。

申請書は、大きく分けて以下のセクションで構成されています。

- 申請者情報: 会社名、所在地、代表者名、gBizIDプライムのアカウントIDなどを正確に記入します。

- 経営ビジョン等の公表状況: 経営ビジョンを公表しているウェブページのURLを記載します。

- 認定基準への適合状況: ここが記述のメインパートです。以下の6つの項目について、それぞれ定められた枠内に自社の戦略や取り組みを記述します。

- ① 企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性

- ② 企業経営及び情報処理技術の活用の具体的な方策(戦略)

- ③ 戦略の達成度を測る指標

- ④ 戦略の推進に必要な体制・組織

- ⑤ 情報処理技術の活用に必要な環境の整備

- ⑥ 実効性の確保と継続的な見直し(サイバーセキュリティ対策を含む)

【記述のポイント】

審査員は、この申請書に書かれた内容だけを基に評価を行います。したがって、「誰が読んでも理解できる、具体的で説得力のある記述」を心がける必要があります。抽象的な精神論や、単にIT用語を並べただけの内容では評価されません。「自社のビジネスの文脈において、なぜその戦略が必要で、具体的に何を行い、どのように成果を測り、誰が責任を持って推進するのか」という一連のストーリーを、論理的に説明することが求められます。

経営ビジョンの策定・公表に関する補足資料

DX認定の申請において、経営ビジョンの公表は絶対的な前提条件です。申請書には公表ページのURLを記載しますが、その情報だけでは不十分な場合や、審査員がより理解しやすくなるように、補足資料の提出が認められています。

この資料は必須ではありませんが、以下のようなケースで提出すると有効です。

- 公表ページが分かりにくい場合: ウェブサイトの構造が複雑で、経営ビジョンが掲載されているページにたどり着きにくい場合など。該当ページのスクリーンショットや、サイトマップ上での位置を示した資料を添付すると親切です。

- 複数の資料にまたがって公表している場合: 経営理念は会社概要ページに、中期経営計画はIR情報ページに、といった形で情報が分散している場合。それぞれのURLと該当箇所をまとめた資料を作成すると、審査員が全体像を把握しやすくなります。

- PDFなどのファイルで公表している場合: 統合報告書や中期経営計画のPDFファイルそのものを提出することも可能です。

補足資料を提出する目的は、あくまでも審査員の理解を助け、円滑な審査を促すためです。申請書の内容を補強し、自社の取り組みをより明確に伝えるために、必要に応じて活用を検討しましょう。

DX認定の申請期間と有効期限

DX認定制度は、企業の準備状況に合わせて柔軟に活用できるよう、申請期間や有効期間が定められています。これらのルールを正しく理解しておくことは、計画的な認定取得と維持に不可欠です。

申請はいつでも可能

DX認定制度には、特定の募集期間や申請の締め切りは設けられていません。企業の準備が整ったタイミングで、年間を通じていつでも申請することが可能です。

これは、DXへの取り組みが企業ごとに異なるペースで進むことを考慮した、非常に柔軟な仕組みです。補助金のように年に1~2回しか公募がない制度とは異なり、「自社のDX戦略が固まった」「推進体制が整った」というベストなタイミングで、いつでもアクションを起こすことができます。

そのため、焦って不完全な内容で申請する必要はありません。むしろ、認定基準を十分に満たすだけの準備が整うまで、社内でじっくりと戦略を練り上げ、体制を構築する時間を確保することが重要です。自社の事業計画やリソースの状況に合わせて、最適な申請スケジュールを組むことができます。

ただし、前述の通り、申請に必要な「gBizIDプライム」アカウントの取得には数週間の時間が必要です。また、DX投資促進税制の活用を検討している場合は、設備投資のタイミングとの兼ね合いも考慮する必要があるため、計画的な準備が求められます。

認定の有効期間は2年間

DX認定を取得した場合、その認定の有効期間は「認定日から起算して2年間」と定められています。

これは、DXが一度達成すれば終わりというものではなく、継続的な取り組みが求められるものであるという考えに基づいています。ビジネス環境やテクノロジーは絶えず変化しており、企業のDX戦略もそれに応じて進化させていく必要があります。2年という有効期間は、企業に対して定期的に自社のDXへの取り組みを見直し、アップデートすることを促すための仕組みと言えます。

有効期間が満了すると、認定は自動的に失効します。認定を維持し、継続してロゴマークの使用や各種優遇措置を受けるためには、有効期間が満了する前に「更新申請」を行う必要があります。

更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの期間に行うことが推奨されています。更新の際には、この2年間でのDXの進捗状況や、今後の新たな戦略などを改めて申請書に記述し、再審査を受けることになります。

つまり、DX認定は取得がゴールなのではなく、2年ごとのサイクルで自社のDX戦略を棚卸しし、継続的に改善していくためのPDCAサイクルを回すための制度でもあるのです。この更新プロセスを通じて、企業は常に自社のDXを最新の状態に保ち、持続的な成長を実現していくことができます。

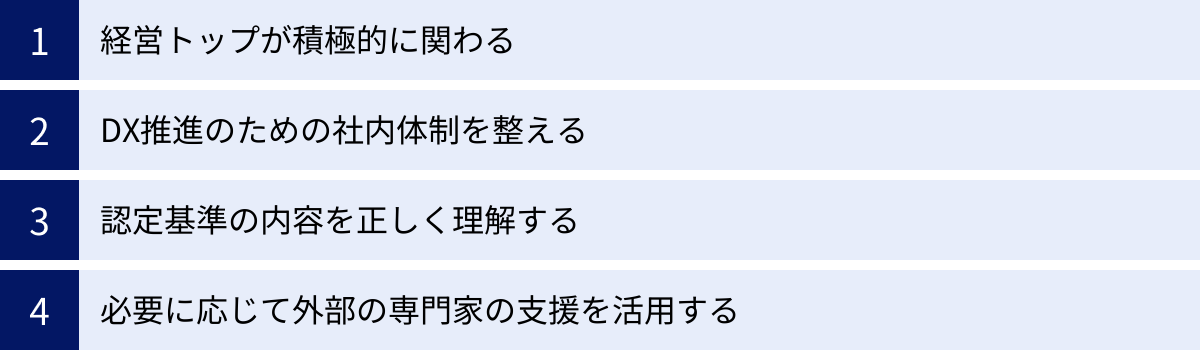

DX認定を取得するためのポイント

DX認定の申請は、単に書類を作成するだけの事務作業ではありません。認定基準の本質を理解し、全社的な取り組みとして進めることが成功の鍵となります。ここでは、認定取得の可能性を高めるために押さえておきたい4つの重要なポイントを解説します。

経営トップが積極的に関わる

DX認定取得に向けた取り組みにおいて、最も重要な要素は経営トップの強いコミットメントです。DXは、情報システム部門だけの課題ではなく、事業のあり方そのものを変革する全社的な経営課題です。そのため、経営トップが自らの言葉でDXのビジョンを語り、その推進を強力にリードする姿勢を示すことが不可欠です。

認定基準の④「戦略の推進に必要な体制・組織」においても、経営トップの関与は明確に評価されます。申請書に「代表取締役社長をDX推進の最高責任者とする」と形式的に記載するだけでは不十分です。

- ビジョンの策定と発信: 経営トップ自らが、なぜ自社がDXに取り組むのか、DXを通じて何を実現したいのかというビジョンを策定し、社内外に繰り返し発信する。

- リソースの配分: DX推進に必要な予算や人材といった経営資源を、トップの判断で優先的に配分する。

- 推進会議への参加: DX推進に関する定例会議などにトップが自ら出席し、進捗を確認し、重要な意思決定を行う。

- 部門間の調整: DX推進において発生しがちな部門間の対立や抵抗に対して、トップが仲裁役となり、全社的な協力を促す。

このように、経営トップが「本気である」という姿勢を具体的に示すことで、社内のDXへの機運が高まり、申請書に記述する内容にも説得力が生まれます。審査員は、トップのリーダーシップが実体を伴っているかを見抜こうとします。

DX推進のための社内体制を整える

経営トップのリーダーシップのもと、DXを実務レベルで推進するための具体的な組織・体制を構築することも極めて重要です。一人の担当者にすべてを任せるのではなく、組織としてDXに取り組む仕組みが必要です。

企業の規模や実情に応じて、最適な体制は異なりますが、以下のような要素を検討しましょう。

- 専任部署またはチームの設置: 可能であれば、DXを専門に推進する部署やプロジェクトチームを設置することが理想です。これにより、担当者は他の業務に追われることなく、DXの企画・実行に集中できます。

- 部門横断的な体制の構築: 専任部署を設置できない場合でも、各事業部門からキーパーソンを選出し、部門横断的なタスクフォースを組成することが有効です。現場の課題やニーズを吸い上げ、全社的な視点でDX戦略を立案することができます。

- 責任と権限の明確化: 誰がDX推進の責任者(例:CDO、CIO)で、どのような権限を持っているのかを明確に定義します。これにより、迅速な意思決定と実行が可能になります。

- 社内コミュニケーションの活性化: DXの目的や進捗状況を、社内報やイントラネット、全社ミーティングなどを通じて定期的に共有し、全社員の当事者意識を高める工夫も重要です。

これらの体制を整えるプロセス自体が、申請書に記述する内容を具体化し、豊かにしていきます。形だけの組織図ではなく、実際に機能している体制を構築することが、認定取得への近道です。

認定基準の内容を正しく理解する

DX認定の審査は、「デジタルガバナンス・コード」および「申請のガイダンス」に基づいて行われます。したがって、これらの公的資料を深く読み込み、審査員が何を求めているのかを正確に理解することが不可欠です。

特に、初心者が陥りがちなのが、抽象的な表現や美辞麗句を並べてしまうことです。「AIを活用して業務を最適化し、生産性を向上させます」といった記述では、具体性がなく評価されません。

ガイダンスを読み解き、以下のような視点で自社の取り組みを記述する必要があります。

- 一貫性のあるストーリー: 「経営ビジョン(①)」から「具体的な戦略(②)」「KPI(③)」「推進体制(④)」「技術基盤(⑤)」「ガバナンス(⑥)」までが、一つの論理的なストーリーとしてつながっているか。

- 具体性: 誰が、いつまでに、何を、どのように実行するのかが、第三者にも明確に伝わるか。

- 客観性と証拠: 主張を裏付けるデータや事実(例:KPIの具体的な数値目標、公表済みの方針のURL)が示されているか。

特に、サイバーセキュリティ対策や各種方針の「公表」といった必須要件は、見落としがちなポイントです。ガイダンスをチェックリストのように活用し、要件を一つひとつ確実に満たしていくことが、堅実な申請準備につながります。

必要に応じて外部の専門家の支援を活用する

自社内にDXや申請書作成に関する知見を持つ人材が不足している場合、無理に自社だけで完結させようとせず、外部の専門家の支援を仰ぐことも有効な選択肢です。

DX認定の申請支援をサービスとして提供しているのは、主に以下のような専門家です。

- ITコンサルティングファーム/DX支援企業: DX戦略の策定そのものから、申請書の作成、認定取得後の実行支援まで、幅広くサポートしてくれます。

- 中小企業診断士: 経営戦略の視点からDXの位置づけを明確にし、事業計画と連動した申請書の作成を支援します。

- 行政書士: 許認可申請の専門家として、申請手続きや書類作成を正確かつ効率的に代行します。

外部専門家を活用するメリットは、彼らが持つ豊富な知識やノウハウを借りることで、申請の質を高め、認定取得までの時間を短縮できる点にあります。また、第三者の客観的な視点が入ることで、自社だけでは気づかなかった課題や強みを発見できることもあります。

ただし、専門家に依頼する際には、費用が発生します。また、専門家によって得意分野や支援のスタイルが異なるため、複数の候補を比較検討し、自社の課題や文化に合ったパートナーを慎重に選ぶことが重要です。「丸投げ」にするのではなく、自社の担当者も主体的に関わり、専門家と二人三脚で取り組む姿勢が、最終的な成功につながります。

DX認定と関連する制度

DX認定は、国のDX推進施策における基盤となる制度です。この認定を足がかりとして、さらにステップアップするための関連制度が用意されています。ここでは、特に重要な「DXセレクション」と「DX銘柄」について解説します。これらの制度を理解することで、DX認定の先にある目標を具体的に描くことができます。

DXセレクション

DXセレクションは、主に中堅・中小企業等のDXへの取り組みに焦点を当てた制度です。DX認定を取得した事業者の中から、特に地域経済や社会への貢献、新たな価値創造といった観点で、他の企業の参考となるような優良な事例を経済産業省が選定・公表するものです。

【目的】

大企業の華々しいDX事例だけでなく、中小企業ならではの身の丈に合った、しかし創意工夫に満ちた取り組みを発掘し、広く紹介することに主眼が置かれています。これにより、同様の課題を抱える全国の中小企業に対して、「自社でもできるかもしれない」という気づきや勇気を与え、DXへの第一歩を踏み出すきっかけを提供することを目的としています。いわば、中小企業のDXにおける「ロールモデル」を示す制度と言えます。

【対象と選定】

対象は、DX認定を取得している中堅・中小企業等です。選定されると、「DXセレクション202X」といった形で公表され、企業のウェブサイトや各種レポートでその取り組み内容が詳細に紹介されます。これにより、企業の知名度やブランドイメージが大きく向上し、人材採用や新たなビジネスチャンスの創出にもつながることが期待されます。

【DX認定との関係】

DX認定がDX推進の「入り口」だとすれば、DXセレクションは、その中でも特に優れた実践者として表彰される「次のステージ」です。中小企業がDX認定を取得する際には、将来的にこのDXセレクションに選定されることを一つの目標として掲げることで、より具体的で質の高い取り組みを目指すモチベーションになります。

DX銘柄

DX銘柄は、主に東京証券取引所の上場企業を対象とした、極めて栄誉ある制度です。経済産業省と東京証券取引所、情報処理推進機構(IPA)が共同で、DX認定事業者の中から、デジタル技術を前提として企業価値の向上に大きく貢献する、優れたDXを推進している企業を選定・公表します。

【目的】

DX銘柄の目的は、単にIT活用が進んでいる企業ではなく、「デジタル時代を先導する企業」を投資家や社会に示し、企業価値評価の新たな軸を提示することにあります。これにより、企業のDXへの投資を促し、日本全体の産業競争力を中長期的に強化することを目指しています。

【対象と選定】

応募資格があるのは、東京証券取引所に上場しており、かつDX認定を取得している企業です。非常に厳しい審査を経て、毎年30社程度の「DX銘柄」と、それに次ぐ「DX注目企業」が選定されます。選定プロセスでは、経営ビジョンやビジネスモデルの変革、財務成果との連動性などが総合的に評価されます。

【DX認定との関係】

DX認定の取得は、「DX銘柄」に応募するための必須の「入場券」です。DX銘柄に選定されることは、投資家に対して自社が持続的に成長する企業であることをアピールする上で絶大な効果を持ちます。株価形成や資金調達においても、非常にポジティブな影響が期待できるため、上場企業にとってDX認定を取得する大きな動機の一つとなっています。DX認定を基盤とし、全社的な変革を推し進めた先にある、最高峰の目標がDX銘柄なのです。

| 制度名 | 主な対象 | 位置づけ | 目的 |

|---|---|---|---|

| DX認定 | 全ての法人・個人事業主 | 基礎・入り口 | DX推進の指針を示し、社会全体のDXを促進する。 |

| DXセレクション | 中堅・中小企業等 | 優良事例(中小企業) | 中小企業のDXロールモデルを示し、横展開を促す。 |

| DX銘柄 | 東京証券取引所の上場企業 | トップランナー(大企業) | 企業価値向上に資するDXを評価し、投資を促進する。 |

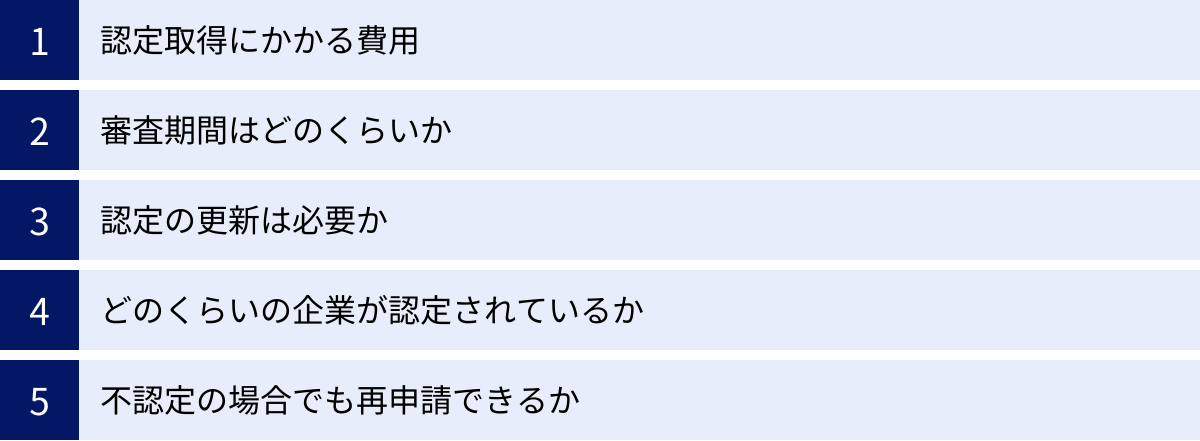

DX認定に関するよくある質問

DX認定制度に関して、多くの企業担当者が抱く疑問は共通していることが多いです。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

認定取得にかかる費用は?

A. DX認定の申請および審査、認定取得に関して、国(経済産業省やIPA)に支払う手数料は一切かかりません。無料です。

申請に必要なgBizIDプライムアカウントの取得も無料です。したがって、すべてのプロセスを自社内で完結させるのであれば、費用をかけずに認定を取得することが可能です。

ただし、以下のような場合には別途費用が発生します。

- 外部専門家の活用: DXコンサルタントや行政書士などに申請支援を依頼する場合、そのコンサルティング費用や代行手数料が必要になります。費用は依頼する範囲や専門家によって大きく異なります。

- 体制整備のための投資: 認定基準を満たすために、新たなITツールを導入したり、社員研修を実施したりする場合、そのための実費がかかります。ただし、これは認定取得のためだけでなく、自社のDX推進に直接的に必要な投資と言えます。

審査期間はどのくらい?

A. 申請が受理されてから認定結果が通知されるまでの標準的な処理期間は、約60営業日(おおむね3ヶ月)とされています。

参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構「DX認定制度 申請のガイダンス」

ただし、これはあくまで目安です。以下の要因によって、審査期間は変動します。

- 申請内容の不備: 提出書類に不備があったり、記載内容が不明瞭だったりすると、事務局との間で質疑応答のやり取りが発生し、その分時間がかかります。

- 申請の集中: 特定の時期に申請が集中した場合、審査が滞り、通常より時間がかかる可能性があります。

計画的に税制優遇などを活用したい場合は、この審査期間を考慮し、余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めることが重要です。

認定の更新は必要?

A. はい、必要です。DX認定の有効期間は認定日から2年間です。認定を維持するためには、有効期間が満了する前に更新申請を行い、再度審査を受ける必要があります。

更新申請は、有効期間満了日の90日前から30日前までの期間に行うことが推奨されています。この期間を過ぎると更新できず、失効してしまうため注意が必要です。

更新申請では、初回の申請内容に加えて、この2年間でのDXの進捗状況や成果、そして今後の新たな戦略などを記述することが求められます。DXが継続的な取り組みであることを示すためにも、定期的な更新は重要なプロセスです。

どのくらいの企業が認定されている?

A. 認定事業者数は日々増加しています。最新の正確な数字は、IPAのDX推進ポータルで公表されている「DX認定制度 認定事業者の一覧」で確認できます。

2024年初頭の時点では、すでに8,000社を超える事業者が認定を受けており、その数は着実に増え続けています。認定事業者の中には、日本を代表する大企業から、地域経済を支える中小企業、意欲的な個人事業主まで、多種多様な規模・業種の事業者が含まれています。この数字は、DX認定制度が社会に広く浸透し、多くの企業にとって価値あるものとして認識されていることの証左と言えるでしょう。

認定されなかった場合は再申請できる?

A. はい、何度でも再申請が可能です。

不認定となった場合でも、その理由が事務局から具体的にフィードバックされます。「どの認定基準を満たしていなかったのか」「どのような点が不十分だったのか」を知ることができるため、その指摘事項を真摯に受け止め、改善すれば再挑戦できます。

むしろ、このフィードバックは、自社のDX戦略の弱点を専門家の視点から客観的に指摘してもらえる貴重な機会と捉えることができます。一度で諦めず、指摘された課題を一つひとつクリアしていくことで、より実効性の高い、盤石なDX推進体制を築くことにつながります。

まとめ

本記事では、国が推進する「DX認定制度」について、その概要からメリット、申請要件、具体的なプロセス、そして成功のポイントまで、多角的に解説してきました。

DX認定制度は、単なる認証やステータスの獲得を目指すものではありません。その本質は、企業が自らの経営ビジョンに基づき、デジタル時代を生き抜くための変革戦略を体系的に構築し、実行していくための強力なフレームワークです。認定取得を目指すプロセスそのものが、自社の現状を客観的に分析し、課題を明確化し、全社一丸となって未来への一歩を踏み出す絶好の機会となります。

改めて、DX認定を取得する主なメリットを振り返ってみましょう。

- 資金面の強力なサポート: DX投資促進税制による税額控除や、日本政策金融公庫からの低利融資、信用保証協会の保証枠拡大など、DX投資のハードルを大きく下げます。

- ビジネスチャンスの拡大: IT導入補助金などでの加点措置、認定ロゴマークの使用や国による公表を通じた社会的な信頼性の向上は、新たな取引や優秀な人材の獲得につながります。

- さらなる高みへの挑戦権: 中小企業は「DXセレクション」、上場企業は「DX銘柄」といった、より栄誉ある制度への挑戦資格が得られ、企業価値を一層高めることができます。

申請には、経営トップの強いリーダーシップのもと、具体的な推進体制を整え、認定基準を正しく理解した上で、説得力のある申請書を作成することが求められます。準備は決して容易ではありませんが、その過程で得られる気づきや、構築される社内体制は、認定の成否に関わらず、必ずや企業の貴重な財産となるはずです。

変化の激しい時代において、DXはもはや選択肢ではなく必須の経営戦略です。DX認定制度を、自社の変革を加速させるための羅針盤として、そして力強い追い風として、ぜひ積極的に活用してみてはいかがでしょうか。