現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化とともに、かつてないスピードで変化しています。このような状況下で企業が競争優位性を確立し、持続的に成長していくためには、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が不可欠です。そして、そのDXを実現するための強力な武器となるのが「DXツール」です。

しかし、「DXツール」と一言で言っても、その種類は多岐にわたり、「どのツールを、どのように選べば良いのかわからない」と悩む企業担当者も少なくありません。ツール導入が目的化してしまい、本来解決すべき課題が見えなくなってしまうケースも散見されます。

本記事では、DXの基礎知識から、ツールを導入するメリット・デメリット、そして失敗しないための選び方のポイントまでを網羅的に解説します。さらに、2024年最新情報に基づき、目的別におすすめのDXツール35選を厳選して紹介します。

この記事を最後まで読めば、自社の課題を解決し、ビジネスを次のステージへと押し上げるための最適なDXツールを見つけ出すことができるでしょう。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)ツールとは

DX推進の重要性が叫ばれる中、「DXツール」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、その本質的な意味や役割を正しく理解しているでしょうか。ここでは、DXとDXツールの関係性を解き明かし、なぜ今、多くのビジネスでDXツールが必要とされているのか、その理由を深く掘り下げていきます。

DXとDXツールの関係性

まず、DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義から確認しましょう。経済産業省が公表している「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」(旧「DX推進ガイドライン」)

重要なのは、DXが単なる「デジタル化」とは異なる概念である点です。デジタル化には、大きく分けて「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」の2つの段階があります。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログな情報をデジタル形式に変換すること。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化する、手作業で行っていたデータ入力をExcelに打ち込むといった、個別の業務のデジタル化を指します。

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務プロセス全体をデジタル技術で最適化すること。例えば、請求書発行から送付、入金確認までの一連の流れを会計システムで完結させる、といった取り組みが該当します。

そして、DX(Digital Transformation)は、これらのデジタル化を基盤として、ビジネスモデルや組織文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創出することを指します。

この関係性の中で、DXツールとは、デジタイゼーションやデジタライゼーションを効率的に進め、最終的なゴールであるDXを実現するための具体的な「手段」や「道具」です。つまり、ツールを導入すること自体が目的ではありません。あくまで、企業の変革という大きな目標を達成するための触媒的な役割を担うのがDXツールなのです。

例えば、ある小売業がDXを目指す場合、次のようなステップが考えられます。

- デジタイゼーション: 手書きの顧客台帳をExcelに入力し、デジタルデータ化する。

- デジタライゼーション: CRM(顧客関係管理)ツールを導入し、顧客情報や購買履歴、問い合わせ履歴を一元管理する。メルマガ配信などもシステム化し、顧客アプローチのプロセスを最適化する。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): CRMに蓄積された膨大な顧客データをBI(ビジネスインテリジェンス)ツールで分析。顧客の購買パターンや潜在的なニーズを深く理解し、それに基づいた新しいサブスクリプションサービスを開発・提供する。これにより、従来の「商品を売る」ビジネスモデルから、「継続的な体験を提供する」ビジネスモデルへと変革します。

このように、DXツールは点在する業務のデジタル化を支援し、プロセスを最適化し、そして最終的にはデータ活用によるビジネス変革を後押しする、一連のプロセスに不可欠な存在と言えます。

DXツールがビジネスに必要とされる理由

では、なぜ今、これほどまでにDXツールが多くの企業にとって必要不可欠な存在となっているのでしょうか。その背景には、現代のビジネスを取り巻く複数の深刻な課題があります。

1. 市場環境の急速な変化と競争の激化

現代はVUCA(変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代と呼ばれ、市場のニーズや競合の状況は目まぐるしく変化します。顧客の価値観は多様化し、製品やサービスのライフサイクルは短縮化の一途をたどっています。このような環境で生き残るためには、KKD(勘・経験・度胸)に頼った旧来の経営スタイルから脱却し、データに基づいた迅速かつ正確な意思決定が求められます。DXツール、特にBIツールやCRMなどは、リアルタイムの市場データや顧客データを可視化し、変化の兆候をいち早く捉え、次の一手を打つための強力な羅針盤となります。

2. 労働人口の減少と「2025年の崖」問題

日本は深刻な少子高齢化に直面しており、生産年齢人口は年々減少しています。限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、生産性の向上が急務です。RPA(業務プロセス自動化)ツールや業務効率化ツールは、データ入力やレポート作成といった定型業務を自動化し、従業員を単純作業から解放します。これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務、例えば企画立案や顧客との対話などに集中できるようになり、企業全体の生産性を高めることができます。

また、経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」も大きな課題です。これは、多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、複雑化・老朽化・ブラックボックス化し、DX推進の足かせとなる問題です。最新のクラウド型ERP(統合基幹業務システム)などに刷新することで、この崖を乗り越え、変化に柔軟に対応できる経営基盤を構築できます。

3. 働き方の多様化と新しいコミュニケーション様式

新型コロナウイルスのパンデミックを契機に、リモートワークやハイブリッドワークが急速に普及しました。時間や場所にとらわれない柔軟な働き方は、従業員のワークライフバランスを向上させる一方で、コミュニケーションの質の低下や情報共有の遅延といった新たな課題も生んでいます。

ビジネスチャットツール、Web会議システム、クラウドストレージといった情報共有・コミュニケーションツールは、物理的に離れた場所にいるメンバー間の円滑な連携を可能にし、組織としての一体感を維持・向上させるために不可欠です。これにより、迅速な意思疎通、ナレッジの共有、円滑なプロジェクト進行が実現します。

4. 顧客体験(CX)の重要性の高まり

モノや情報が溢れる現代において、顧客は単に良い製品やサービスを求めるだけでなく、購入前から購入後までの一連の体験、すなわち顧客体験(CX:Customer Experience)を重視するようになっています。MA(マーケティングオートメーション)ツールやCRMを駆使すれば、顧客一人ひとりの興味関心や行動履歴に合わせたパーソナライズされた情報提供が可能になります。これにより、顧客との良好な関係を長期的に築き、LTV(顧客生涯価値)を最大化することができます。

これらの理由から、DXツールはもはや一部の先進的な企業だけのものではなく、規模や業種を問わず、すべての企業が競争力を維持し、未来を切り拓くために必要不可欠な経営資源となっているのです。

DXツールを導入する3つのメリット

DXツールの導入は、単にITシステムを新しくすること以上の、計り知れない価値を企業にもたらします。ここでは、DXツールを導入することで得られる代表的な3つのメリットについて、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

① 生産性の向上と業務効率化

DXツール導入による最も直接的で分かりやすいメリットが、生産性の劇的な向上と業務の効率化です。これまで多くの時間を費やしてきた手作業や定型業務を自動化・効率化することで、従業員はより付加価値の高い仕事に集中できるようになります。

定型業務の自動化による時間創出

多くの企業では、日々の業務の中に「誰がやっても同じ結果になる」定型業務が数多く存在します。例えば、請求書の作成と郵送、交通費の精算、売上データの集計とレポート作成、顧客への定期的な案内メールの送信などです。RPA(業務プロセス自動化)ツールを導入すれば、これらのPC上の作業をロボットに代行させられます。MA(マーケティングオートメーション)ツールを使えば、見込み客の属性や行動に応じて、最適なタイミングでメールを自動配信できます。

これらのツールによって、従業員は毎日数時間かかっていた単純作業から解放されます。 創出された時間は、新しい企画の立案、顧客への手厚いフォロー、スキルアップのための学習など、企業の成長に直結する創造的な活動に充てることが可能になります。

情報共有の迅速化とサイロ化の解消

従来の組織では、部署ごとに異なるシステムやファイル管理方法が用いられ、情報が分断される「サイロ化」が起こりがちでした。部署間で情報をやり取りする際には、メールにファイルを添付したり、会議を設定したりする必要があり、時間的なロスや伝達ミスが発生していました。

ビジネスチャットやグループウェア、クラウドストレージなどの情報共有ツールを全社で導入することで、時間や場所を問わず、常に最新の情報にアクセスできる環境が整います。 例えば、営業担当者が外出先で獲得した最新の商談情報をスマートフォンからSFA(営業支援システム)に入力すれば、即座に上長やマーケティング部門、開発部門の担当者がその情報を確認できます。これにより、部門を横断したスピーディーな連携が実現し、組織全体の意思決定速度が向上します。

ヒューマンエラーの削減と業務品質の標準化

手作業による業務には、どうしても入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーが付きまといます。特に、月末の経理処理や大量のデータ入力など、集中力と正確性が求められる作業では、ミスが発生するリスクが高まります。

DXツールは、あらかじめ設定されたルール通りに、正確かつ高速に処理を実行します。 これにより、ヒューマンエラーを限りなくゼロに近づけることができ、手戻りや修正にかかる工数を大幅に削減できます。また、業務プロセスがシステム化されることで、担当者のスキルや経験に依存していた業務の品質が標準化されます。ベテランでも新人でも同じ品質のアウトプットが出せるようになり、組織全体の業務品質の底上げに繋がります。

このように、DXツールは「時間」「場所」「人」に起因する様々な制約を取り払い、組織全体の生産性を飛躍的に高める原動力となるのです。

② データに基づいた迅速な意思決定

ビジネスの世界では、変化の速さが勝敗を分けます。市場の動向や顧客のニーズをいち早く察知し、的確な次の一手を打つためには、経営者や管理職の「勘」や「経験」だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいた意思決定、すなわち「データドリブン経営」への転換が不可欠です。DXツールは、このデータドリブン経営を実現するための強力な基盤となります。

散在するデータの統合と可視化

多くの企業では、売上データは販売管理システム、顧客情報はCRM、Webサイトのアクセス解析データはGoogle Analytics、広告の出稿データは各広告媒体の管理画面…というように、重要なデータが社内の様々なシステムに散在しています。これでは、データを横断的に分析して全体像を把握することが困難です。

BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入すると、これらのバラバラに管理されていたデータを一元的に集約し、ダッシュボード上で統合的に可視化できます。 売上、利益、顧客数、Webサイトへの流入数、広告の費用対効果といった重要なKPI(重要業績評価指標)の推移を、グラフやチャートを用いて直感的に把握できるようになります。これにより、経営層から現場の担当者まで、誰もが同じデータを見て議論できるようになり、迅速な現状把握と課題発見が可能になります。

リアルタイムでの状況把握と予測分析

従来のデータ分析は、月末に集計された先月分のデータをもとに行われることが多く、分析結果が出た頃には状況が変わってしまっている、というタイムラグがありました。

BIツールや最新のERP(統合基幹業務システム)などを活用すれば、ほぼリアルタイムで経営状況や業務の進捗をモニタリングできます。 例えば、「今、どの商品が、どの地域で、どのくらいのペースで売れているのか」を瞬時に把握し、売れ筋商品の在庫を補充したり、不振商品のキャンペーンを企画したりといったアクションを、機を逸することなく実行できます。

さらに、AI(人工知能)を搭載した高度なツールでは、過去のデータから将来の需要を予測したり、解約しそうな顧客を事前に検知したりすることも可能です。これにより、問題が発生してから対応する「事後対応型」の経営から、未来を予測して先手を打つ「プロアクティブ(事前対応型)」な経営へと進化できます。

属人性の排除と客観的な議論の促進

「この施策は、長年の経験から言って上手くいくはずだ」「あの部署の報告は、どうも実態より良く見せている気がする」といった、個人の勘や経験、あるいは部署間の力関係に基づいた意思決定は、誤った判断を招くリスクをはらんでいます。

データという共通言語を用いることで、議論は客観的かつ論理的になります。 施策の提案者は「なぜこの施策が必要なのか」をデータで示し、関係者はそのデータに基づいて建設的なフィードバックを行います。これにより、属人性を排した、より精度の高い意思決定が可能となり、組織全体の合意形成もスムーズに進みます。

データは、現代における最も価値ある経営資源の一つです。DXツールは、その価値を最大限に引き出し、企業の舵取りをより確かなものにするための羅針盤の役割を果たします。

③ 新たなビジネスモデルやサービスの創出

DXの最終的なゴールは、単なる業務効率化に留まらず、デジタル技術とデータを活用して、これまでにない価値を創出し、ビジネスモデルそのものを変革することにあります。DXツールは、その変革を実現するためのアイデアの源泉となり、実行を支えるプラットフォームとなります。

顧客データの深化とパーソナライゼーション

CRMやMAツールに蓄積されるのは、氏名や連絡先といった基本情報だけではありません。Webサイトの閲覧履歴、メールの開封・クリック履歴、セミナーへの参加履歴、購買履歴、問い合わせ内容など、顧客のあらゆる行動がデジタルデータとして記録されます。

これらのデータを深く分析することで、顧客一人ひとりの興味関心やニーズ、購買に至るまでのプロセスを解像度高く理解できます。 例えば、「この顧客は、Aという製品ページを何度も見ているが、価格がネックで購入をためらっているようだ」といったインサイトが得られます。このインサイトに基づき、「期間限定の割引クーポンを送付する」といったパーソナライズされたアプローチが可能になります。

さらに、多くの顧客に共通する未充足のニーズを発見できれば、それが新しい商品やサービスの開発に繋がります。データ活用は、既存事業の深化と新規事業の創出の両輪を回すエンジンとなるのです。

製品のサービス化(サービタイゼーション)

IoT(モノのインターネット)技術とDXツールを組み合わせることで、従来の「モノを売って終わり」のビジネスモデルから、「モノを通じてサービスを継続的に提供する」ビジネスモデル(サービタイゼーション)への転換が可能になります。

例えば、建設機械メーカーが、販売した機械にセンサーを取り付け、稼働状況や部品の消耗度合いをリアルタイムで遠隔監視するケースを考えてみましょう。収集したデータを分析し、故障の予兆を検知したら、壊れる前にメンテナンスを提案する「予知保全サービス」を提供できます。顧客にとっては、突然のダウンタイムによる損失を防げるという大きなメリットがあります。メーカーにとっては、従来の製品販売収益に加え、継続的なサービス利用料(サブスクリプション収益)という新たな収益源を確保できます。

異業種連携による新たな価値共創

API(Application Programming Interface)は、異なるシステムやサービスを簡単につなぎ合わせるための「架け橋」です。多くのクラウド型DXツールは豊富なAPIを備えており、外部サービスとの連携を容易にします。

このAPI連携を活用することで、自社だけでは提供できなかった価値を、他社との協業によって創出できます。 例えば、不動産仲介会社が、自社の物件検索システムと、引越し業者や家具・家電のレンタルサービス、地域の公共サービス情報などをAPIで連携させたとします。顧客は、部屋探しから引越しの手配、新生活の準備までをワンストップで行えるようになり、利便性が飛躍的に向上します。これは、自社の強みと他社の強みを組み合わせることで、新たなエコシステムを構築し、顧客体験を根底から変える試みです。

DXツールは、企業が持つデータや技術という「点」を結びつけ、「線」としてのプロセスを最適化し、さらには「面」としての新たなビジネスモデルを創造するための触媒として機能します。これこそが、DXツールがもたらす最大のメリットと言えるでしょう。

DXツール導入前に知っておきたいデメリット

DXツールの導入は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかの課題やリスクも伴います。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、導入を成功させるための重要な鍵となります。ここでは、DXツール導入に際して直面しがちな3つのデメリットについて解説します。

導入・運用にコストがかかる

DXツールの導入は、残念ながら無料ではありません。むしろ、相応の投資が必要となるケースがほとんどです。コストを正しく見積もらずに導入を進めると、後から想定外の出費に悩まされたり、予算不足で十分な活用ができなかったりする事態に陥りかねません。

費用の内訳

DXツールにかかるコストは、大きく「初期費用」と「ランニングコスト」に分けられます。

- 初期費用(イニシャルコスト):

- ライセンス購入費: パッケージ型のソフトウェアの場合に発生します。

- 導入支援・コンサルティング費: ツールの初期設定、既存システムからのデータ移行、業務プロセスの設計などをベンダーやコンサルティング会社に依頼する場合の費用です。特にERPのような大規模なシステムの導入では、この費用が高額になる傾向があります。

- カスタマイズ費: 自社の業務に合わせてツールの機能を改修する場合に必要となります。

- ランニングコスト(運用費用):

- 月額・年額利用料: クラウドベースのSaaS(Software as a Service)型ツールで主流の料金体系です。利用するユーザー数や機能の範囲によって変動します。

- 保守・メンテナンス費: システムの安定稼働のためのサポートや、サーバーの維持管理にかかる費用です。

- アップデート・バージョンアップ費: 新機能の追加や法改正への対応などでシステムを更新する際の費用です。

見落としがちな「隠れコスト」

上記の直接的な費用以外にも、見落としがちな「隠れコスト」が存在します。

- 従業員への教育・トレーニング費用: 新しいツールを全従業員が使いこなせるようにするための研修やマニュアル作成にかかる時間と費用です。

- データ移行に伴う工数: 既存のシステムやExcelファイルなどから、新しいツールへデータを移し替える作業は、想像以上に手間と時間がかかることがあります。

- 業務プロセス見直しに伴うコスト: 新しいツールに合わせて業務フローを変更する必要があり、その検討や周知にも時間的・人的コストが発生します。

対策

これらのコスト課題に対処するためには、TCO(Total Cost of Ownership:総所有コスト)の視点を持つことが重要です。目先の初期費用が安いという理由だけでツールを選んでしまうと、運用コストが高かったり、機能不足で追加開発が必要になったりして、結果的に総額が高くつくことがあります。

複数のツールを比較検討する際は、少なくとも3~5年間のTCOを試算し、費用対効果を慎重に見極める必要があります。また、最初は必要最小限の機能やユーザー数で始められる「スモールスタート」が可能なツールを選ぶことで、初期投資を抑え、リスクを低減できます。

ツールを使いこなすための人材が必要

高機能で高価なDXツールを導入しても、それを使いこなせる人材がいなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。人材に関する課題は、DX推進における最大の障壁の一つと言っても過言ではありません。

ITリテラシーの格差

企業内には、デジタルツールを直感的に使いこなせる従業員もいれば、PC操作自体に苦手意識を持つ従業員もいます。全社的に新しいツールを導入した場合、後者の従業員への手厚いフォローがなければ、ツールの利用が一部の人に限定されてしまい、全社的な効果が得られません。「導入はしたものの、結局一部の部署でしか使われていない」「以前のやり方の方が楽だからと、古い方法に戻ってしまった」というのは、典型的な失敗パターンです。

専門人材の不足

DXツールを高度に活用するためには、専門的な知識やスキルを持つ人材が必要となります。例えば、BIツールを導入しても、データを分析し、経営に役立つインサイトを導き出せるデータアナリストやデータサイエンティストがいなければ、単なる「綺麗なグラフを作るツール」で終わってしまいます。また、複数のツールを連携させたり、社内の要望に合わせてシステムを管理したりするDX推進担当者やIT管理者の役割も非常に重要です。しかし、こうした専門人材は多くの企業で需要が高く、採用や育成は容易ではありません。

「定着化」という高い壁

ツールの導入はゴールではなく、スタートです。従業員が日々の業務の中で当たり前のようにツールを使い、その価値を実感する「定着化」のフェーズに移行させることが極めて重要です。定着化を妨げる要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 現場の抵抗感: 新しいやり方を覚えることへの面倒さや、「自分の仕事が奪われるのではないか」という漠然とした不安。

- 学習時間の不足: 日々の業務に追われ、新しいツールの使い方を学ぶ時間的な余裕がない。

- 効果が実感できない: ツールを使うことによるメリットが分からず、入力作業がただの「手間」に感じてしまう。

対策

これらの人材課題を克服するためには、技術的な導入だけでなく、組織的な働きかけが不可欠です。

- 導入前の丁寧な説明: なぜこのツールを導入するのか、それによって業務がどう改善されるのか、従業員にとってどのようなメリットがあるのかを、経営層が自らの言葉で丁寧に説明し、理解と協力を得ることが第一歩です。

- 包括的な教育プログラム: 分かりやすいマニュアルの整備はもちろん、集合研修やeラーニング、個別相談会などを組み合わせ、従業員のITリテラシーに合わせて学べる機会を提供します。

- 推進リーダーの任命: 各部署にツールの活用を推進するリーダーやアンバサダーを任命し、身近な相談役として現場の活用をサポートする体制を築きます。

- ベンダーの活用: ツールの提供元(ベンダー)が提供しているトレーニングサービスやカスタマーサクセスプログラムを積極的に活用するのも有効な手段です。

セキュリティリスクへの対策が求められる

DXの推進は、業務の利便性を高める一方で、新たなセキュリティリスクを生み出す可能性もはらんでいます。特にクラウドサービスの利用が一般化した現在、情報資産をいかにして守るかという課題は、これまで以上に重要になっています。

情報漏洩・不正アクセスのリスク

クラウド型のDXツールを利用するということは、自社の重要なデータ(顧客情報、財務情報、技術情報など)を、社外にあるベンダーのサーバーに預けることを意味します。信頼性の高いベンダーは高度なセキュリティ対策を講じていますが、それでもリスクがゼロになるわけではありません。

- 不正アクセス: 悪意のある第三者が、システムの脆弱性を突いたり、盗み出したID・パスワードを使ったりして、システムに侵入するリスク。

- 設定ミス: 管理者によるアクセス権限の設定ミスが原因で、本来アクセスできないはずの従業員や外部の人間が機密情報にアクセスできてしまうリスク。

- 内部不正: 悪意を持った従業員が、正規の権限を利用して情報を持ち出すリスク。

サイバー攻撃の標的化

DXを推進し、データ活用を進めている企業は、攻撃者から見れば「価値ある情報が詰まった宝箱」です。そのため、企業の業務を停止させ、身代金を要求するランサムウェア攻撃や、特定の企業を狙い撃ちにする標的型攻撃のターゲットになりやすくなります。一度攻撃を受けてしまうと、事業の停止、信用の失墜、損害賠償など、計り知れないダメージを被る可能性があります。

シャドーITの問題

「シャドーIT」とは、従業員が、会社の許可を得ずに、個人的に契約したクラウドサービスやフリーソフトなどを業務に利用することです。IT部門が管理・把握できていないため、セキュリティポリシーが適用されず、情報漏洩の温床となりやすい危険な状態です。例えば、無料のオンラインストレージに業務ファイルをアップロードしたり、個人用のチャットアプリで顧客情報をやり取りしたりする行為がこれに該当します。

対策

これらのセキュリティリスクに対応するためには、多層的な防御策が必要です。

- 信頼できるベンダーの選定: 導入するツールが、ISMS(ISO/IEC 27001)やSOC2といった第三者機関によるセキュリティ認証を取得しているかを確認することは最低条件です。

- アクセス権限の厳格な管理: 「ゼロトラスト」の考え方に基づき、「誰も信用しない」を前提として、従業員の役職や職務内容に応じて、業務に必要な最小限のデータにしかアクセスできないように権限(最小権限の原則)を設定します。

- 多要素認証(MFA)の導入: IDとパスワードだけでなく、スマートフォンアプリへの通知やSMSコードなどを組み合わせた多要素認証を必須にすることで、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。

- 従業員への継続的なセキュリティ教育: 不審なメールを開かない、安易なパスワードを使わない、公共のWi-Fiでは重要な通信をしないなど、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めるための定期的な教育が不可欠です。

- セキュリティ対策ツールの導入: エンドポイント(PCやスマホ)を監視するEDRや、クラウドサービスの利用状況を可視化・制御するCASBといった専門的なセキュリティツールを併用することも有効です。

DXのメリットを享受するためには、その裏側にあるデメリットやリスクを正しく認識し、先手を打って対策を講じることが、プロジェクトを成功に導くための絶対条件となります。

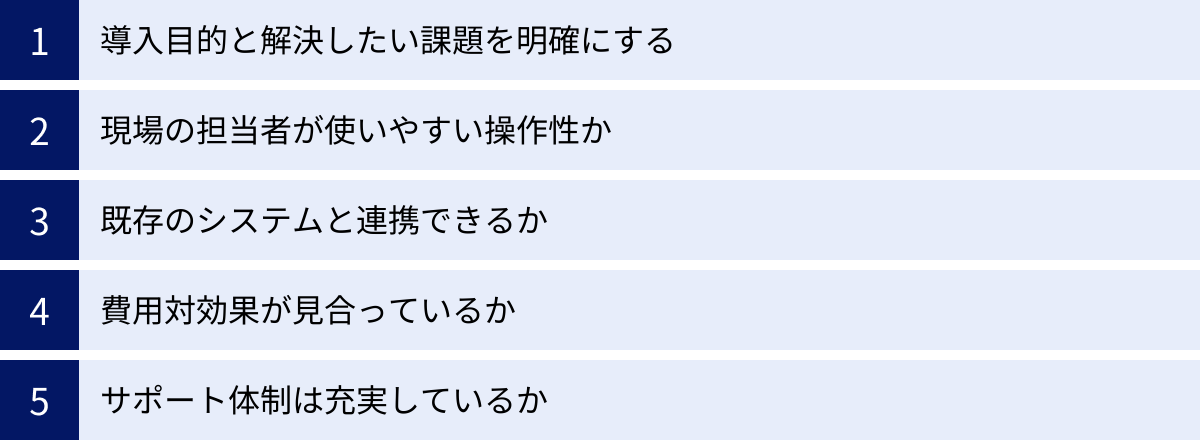

失敗しないDXツールの選び方5つのポイント

数あるDXツールの中から、自社に最適な一品を見つけ出すのは簡単なことではありません。高価なツールを導入したものの、現場で使われずに形骸化してしまったり、解決したい課題と機能がミスマッチだったりする失敗は後を絶ちません。ここでは、そうした失敗を避け、DXツール選びを成功させるための5つの重要なポイントを解説します。

① 導入目的と解決したい課題を明確にする

これは、ツール選びにおける最も重要で、全ての土台となるポイントです。「流行っているから」「競合が導入したから」といった安易な理由でツールを導入するのは、典型的な失敗パターンです。DXツールの導入は手段であり、目的ではありません。

まず、自社がDXを推進することで「何を成し遂げたいのか(目的)」を定義する必要があります。例えば、「顧客満足度を向上させ、リピート率を20%アップさせる」「属人化している業務を標準化し、残業時間を月平均15時間削減する」「データ分析に基づいた新商品を開発し、新たな収益の柱を築く」といった、具体的で測定可能なゴールを設定することが理想です。

次に、その目的を達成する上で障害となっている「現状の課題は何か」を徹底的に洗い出します。このとき、経営層やDX推進部門だけで考えるのではなく、実際に日々業務を行っている現場の担当者を巻き込むことが不可欠です。現場のヒアリングを通じて、「顧客からの問い合わせ履歴がバラバラで、対応に時間がかかっている」「営業日報の作成と報告に毎日1時間もかかっている」「複数のExcelファイルを手作業で集計しており、ミスが多くて困っている」といった、生々しい課題が見えてきます。

このようにして目的と課題が明確になれば、おのずと必要なツールの要件が定まってきます。

- 目的: 顧客満足度の向上 → 課題: 問い合わせ対応の属人化

- → 必要な機能: 顧客情報と対応履歴を一元管理できるCRM、問い合わせ管理機能

- 目的: 残業時間の削減 → 課題: 営業日報作成の手間

- → 必要な機能: 外出先からスマートフォンで簡単に入力できるSFA、活動の自動記録機能

「何のために、誰の、どの課題を解決するのか」。この問いに対する明確な答えを持つことが、ツール選びの羅針盤となります。

② 現場の担当者が使いやすい操作性か

どんなに多機能で優れたツールであっても、実際にそれを使う現場の担当者が「使いにくい」と感じてしまえば、定着することはありません。 日々の業務でストレスなく使えるかどうかは、ツールの価値を左右する極めて重要な要素です。

直感的なUI/UX

UI(ユーザーインターフェース)は画面のデザインやレイアウト、UX(ユーザーエクスペリエンス)はツールを使った際の体験や感情を指します。優れたツールは、マニュアルを熟読しなくても、どこに何の機能があるかが直感的に分かり、スムーズに操作を進められるように設計されています。特に、ITツールに不慣れな従業員が多い場合は、シンプルで分かりやすい画面構成のツールを選ぶことが重要です。

デモや無料トライアルの徹底活用

パンフレットやWebサイトの情報だけでは、実際の使用感は分かりません。候補となるツールが複数ある場合は、必ずデモを依頼したり、無料トライアル期間を活用したりしましょう。 そして、その評価をDX推進担当者だけでなく、実際にツールを最も多く利用することになる現場の担当者複数名に依頼することが肝心です。彼らから「この画面は分かりにくい」「この操作は面倒だ」といった具体的なフィードバックをもらい、比較検討の材料にすることが、導入後の「使われない」リスクを減らす最善の方法です。

マルチデバイス対応

オフィスでのPC作業だけでなく、外出先の営業担当者や、工場・店舗などの現場で働く従業員が利用することも想定される場合は、スマートフォンやタブレットでも快適に操作できるかを確認する必要があります。レスポンシブデザインに対応しているか、専用のモバイルアプリが提供されているか、といった点は必ずチェックしましょう。場所を選ばずに利用できることは、業務のリアルタイム性を高め、効率化に大きく貢献します。

③ 既存のシステムと連携できるか

多くの企業では、既に会計システム、人事給与システム、販売管理システムなど、何らかの業務システムが稼働しています。新たに導入するDXツールが、これらの既存システムとスムーズに連携できるかどうかは、業務効率を左右する重要な分岐点です。

API連携の有無と豊富さ

システム間の連携ができない場合、新しいツールに入力したデータを、既存のシステムに再度手作業で入力するといった二度手間が発生し、かえって業務が非効率になる可能性があります。このような事態を避けるために、API(Application Programming Interface)による自動連携が可能かどうかを確認しましょう。APIは、異なるシステム同士がプログラムを介して情報をやり取りするための「つなぎ役」です。

例えば、SFAで受注が確定した案件情報を、APIを通じて会計システムの売上データとして自動で登録できれば、入力の手間とミスを削減できます。導入を検討しているツールが、自社で利用中のシステム(特に基幹システム)との連携実績があるか、あるいは柔軟な連携を可能にするAPIを提供しているかを確認することは必須です。

データ分断(サイロ化)の防止

連携性を考慮せずにツールを導入すると、そのツールだけが孤立した「データの島(サイロ)」になってしまいます。DXの目的が全社的なデータ活用による意思決定の迅速化であるならば、データは分断されるのではなく、連携・統合されるべきです。将来的に全社的なデータ分析基盤を構築することを見据え、様々なツールと連携できる拡張性の高いプラットフォーム型のツールを選ぶという視点も重要です。

④ 費用対効果が見合っているか

DXツールの導入は投資です。投資である以上、かけた費用に対してどれだけのリターン(効果)が見込めるのか、その費用対効果を冷静に判断する必要があります。

ROI(投資対効果)の試算

導入前に、ROI(Return on Investment)を概算してみましょう。

- 投資(Investment): 前述のTCO(総所有コスト)を算出します。初期費用+(月額/年額費用 × 利用年数)

- 効果(Return): ツール導入によって得られる金銭的なメリットを算出します。

- コスト削減効果: 業務自動化による人件費の削減額(例:月20時間の残業削減 × 平均時給)、ペーパーレス化による印刷費・郵送費の削減額など。

- 売上向上効果: 営業効率化による商談数の増加、MAによるリード獲得数の増加、顧客満足度向上によるリピート率アップなどから、増加する売上や利益を予測します。

もちろん、全ての効果を正確に金額換算することは難しいですが、大まかでも試算しておくことで、その投資が妥当なものかどうかを客観的に判断する材料になります。

料金プランの適正評価

SaaS型のツールは、利用ユーザー数や機能に応じて複数の料金プランが用意されているのが一般的です。「大は小を兼ねる」と安易に最上位プランを選ぶのではなく、自社の導入目的と課題解決に本当に必要な機能を見極め、過不足のないプランを選択することが賢明です。最初は小規模なプランで始め、利用が定着し、より高度な機能が必要になった段階でアップグレードするという方法も有効です。

⑤ サポート体制は充実しているか

ツールを導入した後、操作方法で分からないことがあったり、システムに不具合が発生したりすることは必ず起こります。そんな時に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは、ツールの活用度を大きく左右します。

問い合わせチャネルと対応時間

困った時にどのような方法で問い合わせができるかを確認しましょう。電話、メール、チャットなど、複数のチャネルが用意されていると便利です。また、自社の営業時間内に対応してくれるか、日本語でのサポートが受けられるかも、特に海外製のツールを検討する際には重要なチェックポイントです。

導入支援と活用促進の取り組み

優れたベンダーは、ツールを売って終わりにはしません。

- 導入支援: 初期設定やデータ移行などを手厚くサポートしてくれるか。

- カスタマーサクセス: 専任の担当者がつき、ツールの活用方法を定期的に提案してくれたり、課題解決の相談に乗ってくれたりするか。

- ナレッジベース: FAQやオンラインマニュアル、操作方法を解説した動画コンテンツなどが充実しているか。自己解決できる情報が豊富にあれば、問い合わせの手間が省けます。

- ユーザーコミュニティ: 他の導入企業と情報交換したり、活用ノウハウを共有したりできるオンラインコミュニティの有無も、活用を促進する上で非常に役立ちます。

これらの5つのポイントを総合的に評価し、自社の「目的」と「現状」に最もフィットするツールを選ぶことが、DX成功への第一歩となります。

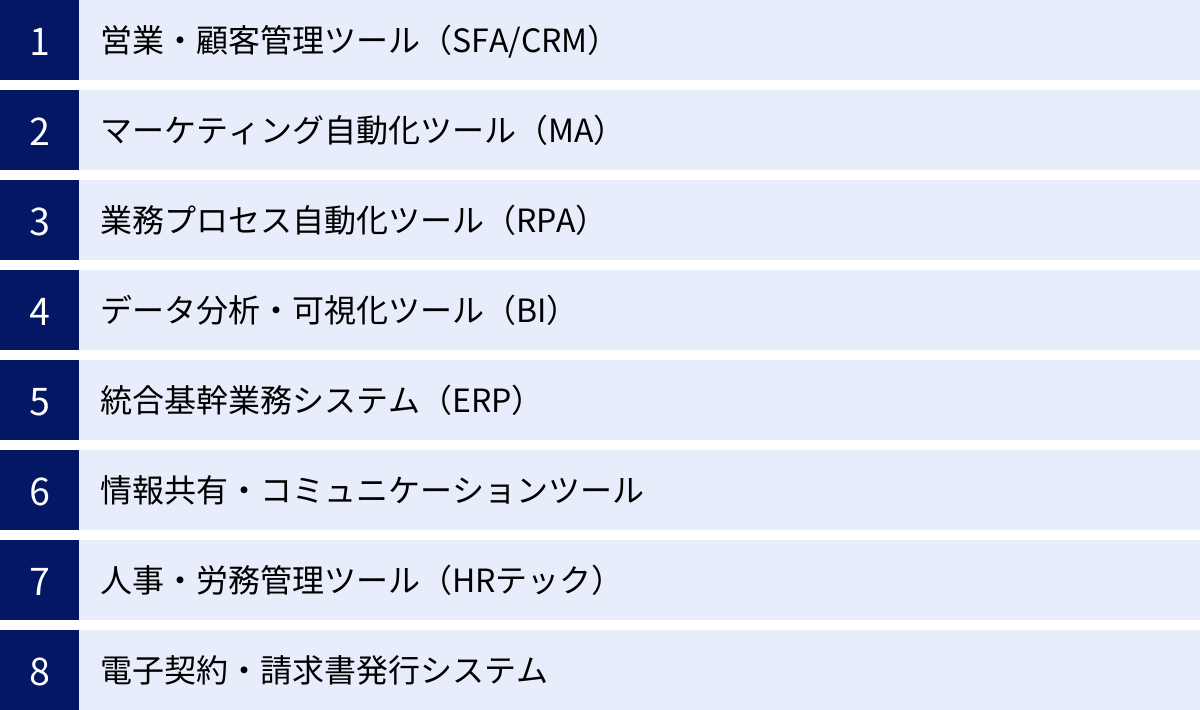

DXツールの主な種類をカテゴリー別に解説

DXツールは、その目的や機能に応じて様々なカテゴリーに分類されます。自社の課題がどの領域に属するのかを理解し、適切なカテゴリーのツールを知ることが、効率的なツール選定に繋がります。ここでは、主要なDXツールを8つのカテゴリーに分け、それぞれの役割と特徴を解説します。

営業・顧客管理ツール(SFA/CRM)

SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)とCRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)は、企業の売上に直結する営業・顧客対応部門のDXを推進する中心的なツールです。

- SFAの役割: 主に営業活動のプロセス管理と効率化に焦点を当てます。営業担当者の日々の活動(訪問、電話、メールなど)を記録・可視化し、案件の進捗状況、受注確度、売上予測などを一元管理します。これにより、営業活動の属人化を防ぎ、チーム全体での情報共有を促進。マネージャーは各担当者の活動状況をリアルタイムで把握し、的確な指示やアドバイスを行えるようになります。

- CRMの役割: 顧客との良好な関係を構築・維持することを目的とします。顧客の基本情報(企業名、担当者、連絡先など)に加え、購買履歴、問い合わせ履歴、Webサイトでの行動履歴といったあらゆる接点の情報を一元的に蓄積します。これにより、顧客を深く理解し、一人ひとりに合わせたきめ細やかなアプローチ(パーソナライズ)が可能となり、顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)の向上を目指します。

近年では、SFAとCRMの機能は統合されていることが多く、両方の側面を持つツールが主流です。営業部門の生産性向上と、顧客中心の経営思想を実現するための基盤となります。

マーケティング自動化ツール(MA)

MA(Marketing Automation)は、その名の通り、マーケティング活動の様々なプロセスを自動化・効率化するツールです。特に、Webサイトやメールなどを通じて獲得した見込み客(リード)を、購買意欲の高い優良な顧客へと育成(リードナーチャリング)するプロセスで大きな力を発揮します。

- 主な機能:

- リード管理: Webフォームから獲得したリード情報を一元管理。

- Webトラッキング: 誰が、いつ、どのページを閲覧したかを追跡。

- メールマーケティング: 属性や行動履歴に応じて、パーソナライズされたメールを自動配信。

- スコアリング: リードの行動(サイト訪問、メール開封など)に応じて点数を付け、見込み度合いを可視化。

- シナリオ設計: 「資料請求した人には3日後にお役立ち情報を送る」といった一連のコミュニケーションを自動化。

MAツールを活用することで、マーケティング担当者は手作業でのメール配信やリスト管理から解放され、戦略立案やコンテンツ作成といった創造的な業務に集中できます。 また、スコアの高い有望なリードを自動で抽出し、営業部門に引き渡すことで、営業効率の向上にも大きく貢献します。

業務プロセス自動化ツール(RPA)

RPA(Robotic Process Automation)は、主にバックオフィス部門の定型的なPC作業を自動化するツールです。人間がPC上で行うマウス操作やキーボード入力を「ソフトウェアロボット」に記録・実行させることで、業務を代行させます。

- 自動化できる業務の例:

- Excelファイルから基幹システムへのデータ転記

- Webサイトからの情報収集とリスト作成

- 請求書データの読み取りと会計システムへの入力

- 定型的なメールの自動作成・送信

- 複数システム間のデータ照合

RPAは、特にルールが決まっている、繰り返し発生する、大量のデータを扱うといった特徴を持つ業務の効率化に絶大な効果を発揮します。API連携が難しい古いシステム間のデータ連携を擬似的に実現できる点も特徴です。人手不足の解消、ヒューマンエラーの削減、24時間365日の稼働といったメリットがあり、従業員を単純作業から解放し、より付加価値の高い業務へシフトさせることを可能にします。

データ分析・可視化ツール(BI)

BI(Business Intelligence)は、企業内に散在する膨大なデータを収集・加工・分析し、経営や業務に関する意思決定に役立つ知見を導き出すためのツールです。

- 主な機能:

- データ統合: 様々なシステム(販売管理、CRM、会計など)やファイル(Excel、CSVなど)からデータを集約。

- データ可視化: グラフやチャート、地図などを組み合わせたインタラクティブなダッシュボードを作成。

- レポーティング: 定期的に作成が必要なレポートを自動生成。

- OLAP分析: データを「売上」「製品」「地域」「期間」といった多次元的な切り口でドリルダウン(掘り下げ)分析。

BIツールを導入することで、専門家でなくても、大量のデータの中から直感的に課題やビジネスチャンスを発見できます。 経営層はリアルタイムで経営状況を把握でき、現場の担当者は自らの業務成果をデータで確認し、改善に繋げることができます。KKD(勘・経験・度胸)に頼った意思決定から脱却し、データドリブンな企業文化を醸成するための必須ツールです。

統合基幹業務システム(ERP)

ERP(Enterprise Resource Planning)は、「企業の経営資源を計画的に活用する」という名の通り、企業の根幹をなす業務(会計、人事、生産、販売、購買、在庫など)を統合的に管理するためのシステムです。「基幹システム」とも呼ばれます。

- ERPの役割: 企業の「ヒト・モノ・カネ・情報」という経営資源に関するデータを一元管理し、部門間の壁を取り払います。例えば、営業部門で受注情報が入力されると、その情報が生産部門の生産計画、在庫部門の出荷指示、経理部門の売上計上に自動で連携されます。

- 導入のメリット: 経営状況のリアルタイムな可視化が最大のメリットです。経営者は、ERPを見れば会社全体の状況を正確に把握でき、迅速な経営判断を下せます。また、データが二重入力される手間や、部門間のデータの不整合といった問題も解消され、業務プロセス全体が最適化されます。

近年では、導入・運用コストを抑えられるクラウド型のERPが主流となっており、大企業だけでなく中小企業でも導入が進んでいます。

情報共有・コミュニケーションツール

リモートワークやハイブリッドワークが普及した現代において、円滑な組織運営に不可欠なのが、情報共有・コミュニケーションツールです。

- 主なツールの種類:

- ビジネスチャット: メールよりも手軽で迅速なコミュニケーションを実現。1対1だけでなく、プロジェクトごとのグループチャットも可能。

- Web会議システム: 遠隔地のメンバーとも顔を見ながら会議ができる。画面共有機能で資料の確認もスムーズ。

- グループウェア: スケジュール共有、掲示板、ワークフロー(稟議申請など)といった、組織内の情報共有を円滑にする機能を提供。

- オンラインストレージ: クラウド上でファイルを保管・共有。バージョン管理も容易で、常に最新のファイルにアクセスできる。

これらのツールは、物理的な距離の壁を越え、迅速な意思疎通とナレッジの共有を促進します。組織の風通しを良くし、一体感を醸成する上で重要な役割を担います。

人事・労務管理ツール(HRテック)

HRテック(Human Resources Technology)は、人事・労務領域の業務をテクノロジーで効率化・高度化するツールの総称です。

- 対象領域:

- 労務管理: 勤怠管理、給与計算、年末調整、社会保険手続きなどを自動化・電子化。

- 採用管理: 応募者情報の一元管理、面接のスケジュール調整、選考進捗の可視化。

- 人材管理(タレントマネジメント): 従業員のスキル、経歴、評価などをデータベース化し、最適な人材配置や育成計画に活用。

HRテックの導入により、人事・労務担当者は煩雑な事務作業から解放され、採用戦略の立案や従業員のキャリア支援といった戦略的な人事業務に注力できます。 また、従業員自身がスマートフォンから勤怠打刻や各種申請を行えるようになり、利便性も向上します。

電子契約・請求書発行システム

ペーパーレス化を推進し、バックオフィス業務を劇的に効率化するのが、電子契約システムや電子請求書発行システムです。

- 電子契約システム: 紙の契約書と押印(捺印)に代わり、クラウド上で契約の締結を完結させるサービスです。契約書の作成、相手方への送付、署名・捺印、保管までをすべてオンラインで行えます。 印紙代や郵送費といったコストの削減、契約締結までのリードタイム短縮に大きく貢献します。

- 電子請求書発行システム: 請求書や納品書、領収書などを電子的に作成し、メールや専用のWebページを通じて取引先に送付するシステムです。印刷、封入、投函といった手作業が不要になり、発行業務を大幅に効率化できます。

これらのシステムは、2022年1月に改正された電子帳簿保存法に対応するためにも重要性が高まっています。法改正への対応と業務効率化を同時に実現できる、注目のDXツールです。

【2024年最新】目的別おすすめDXツール35選

ここでは、前章で解説したカテゴリーに基づき、現在多くの企業で導入されている代表的なDXツールを35種類、厳選して紹介します。各ツールの特徴を簡潔にまとめていますので、自社の目的や課題に合ったツールを見つけるための参考にしてください。

- 営業・顧客管理ツール(SFA/CRM)

- ① Sales Cloud

- ② HubSpot Sales Hub

- ③ kintone

- ④ Senses

- ⑤ Zoho CRM

- マーケティング自動化ツール(MA)

- ⑥ Marketo Engage

- ⑦ Pardot (Marketing Cloud Account Engagement)

- ⑧ BowNow

- ⑨ SATORI

- ⑩ Kairos3

- 業務プロセス自動化ツール(RPA)

- ⑪ UiPath

- ⑫ WinActor

- ⑬ Blue Prism

- ⑭ Power Automate

- ⑮ Roboroid

- データ分析・可視化ツール(BI)

- ⑯ Tableau

- ⑰ Microsoft Power BI

- ⑱ Looker Studio

- ⑲ MotionBoard

- 統合基幹業務システム(ERP)

- ⑳ SAP S/4HANA Cloud

- ㉑ Oracle NetSuite

- ㉒ マネーフォワード クラウドERP

- ㉓ freee会計

- 情報共有・コミュニケーションツール

- ㉔ Google Workspace

- ㉕ Microsoft 365

- ㉖ Slack

- ㉗ Chatwork

- ㉘ LINE WORKS

- 人事・労務管理ツール(HRテック)

- ㉙ SmartHR

- ㉚ カオナビ

- ㉛ freee人事労務

- 電子契約・請求書発行システム

- ㉜ クラウドサイン

- ㉝ GMOサイン

- ㉞ マネーフォワード クラウド請求書

- ㉟ freee請求書

① Sales Cloud

世界トップクラスのシェアを誇るセールスフォース・ドットコム社が提供するSFA/CRMプラットフォーム。顧客管理、案件管理、売上予測からAIによる営業支援まで、豊富な機能と高いカスタマイズ性が特徴。外部アプリケーションとの連携も多彩で、企業の成長に合わせて拡張できます。

参照:Salesforce公式サイト

② HubSpot Sales Hub

インバウンドマーケティングの思想に基づき設計されたSFA/CRMツール。無料プランから利用でき、顧客管理、Eメールトラッキング、ミーティング設定、パイプライン管理など、営業活動に必要な基本機能を網羅。操作性の高さと、MAやカスタマーサービスツールとのシームレスな連携が魅力です。

参照:HubSpot公式サイト

③ kintone

サイボウズ社が提供する、プログラミング知識なしで自社の業務に合わせたシステムを構築できるクラウドサービス。顧客管理、案件管理、日報、タスク管理など、様々なアプリをドラッグ&ドロップで作成可能。部署や業種を問わず、幅広い業務改善に活用できる柔軟性が強みです。

参照:kintone公式サイト

④ Senses

株式会社マツリカが提供するSFA/CRMツール。営業案件に関する情報(顧客とのやり取り、議事録、資料など)をカード形式で直感的に管理できるのが特徴。GmailやOutlookと連携し、メールの送受信履歴を自動で取り込む機能など、営業担当者の入力負荷を軽減する工夫が随所に凝らされています。

参照:Senses公式サイト

⑤ Zoho CRM

40種類以上のアプリケーションを提供するZohoが提供するCRM。顧客管理や営業支援に加え、MAや分析機能も統合されており、低コストながら非常に多機能。他のZohoアプリとの連携もスムーズで、ビジネス全体のDXを包括的にサポートします。

参照:Zoho公式サイト

⑥ Marketo Engage

アドビ社が提供する、世界的に高い評価を受けるBtoB向けMAツール。リード管理、メールマーケティング、スコアリング、Webパーソナライゼーションなど高度な機能を備え、精緻な顧客エンゲージメントを実現します。CRMとの連携にも強く、大規模なマーケティング活動に適しています。

参照:Adobe Marketo Engage公式サイト

⑦ Pardot

Salesforceが提供するBtoB向けMAツール(現名称:Marketing Cloud Account Engagement)。Sales Cloudとのネイティブな連携が最大の強みで、マーケティング活動と営業活動をシームレスに繋ぎ、ROIの可視化を容易にします。リード育成や有望なリードの絞り込みに優れています。

参照:Salesforce公式サイト

⑧ BowNow

クラウドサーカス株式会社が提供する、導入のしやすさと低コストを追求したMAツール。無料プランから利用でき、Webサイトにトラッキングコードを埋め込むだけで、見込み客の行動を可視化。シンプルな機能構成で、MAツールを初めて導入する企業におすすめです。

参照:BowNow公式サイト

⑨ SATORI

SATORI株式会社が開発・提供する国産MAツール。匿名の見込み客(アンノウン客)へのアプローチに強く、Webサイト訪問者の段階からポップアップ表示などで積極的にコンバージョンを促す機能が特徴。日本のビジネス環境に合わせたきめ細やかなサポート体制も魅力です。

参照:SATORI公式サイト

⑩ Kairos3

カイロスマーケティング株式会社が提供するMAツール。直感的な操作性に定評があり、マーケティング、営業、セミナー運営までを一気通貫で効率化できる機能が特徴。手厚いサポート体制で、ツールの導入から活用までを支援します。

参照:Kairos3公式サイト

⑪ UiPath

RPA市場で世界的なリーダーとされるプラットフォーム。直感的なビジュアルエディタでロボットを開発できる「Studio」、ロボットの実行と集中管理を行う「Orchestrator」などで構成。AIとの連携機能も強力で、非構造化データの読み取りなど、より高度な自動化を実現します。

参照:UiPath公式サイト

⑫ WinActor

NTTグループが開発した純国産のRPAツール。Windows上で行うあらゆる操作をシナリオとして記録・実行でき、プログラミング知識がなくても扱いやすいのが特徴。日本語のマニュアルやサポートが充実しており、国内での導入実績が豊富です。

参照:WinActor公式サイト

⑬ Blue Prism

エンタープライズ向けに設計されたイギリス発のRPAツール。高いセキュリティ、ガバナンス、拡張性を特徴とし、大規模でミッションクリティカルな業務の自動化に適しています。デジタルワーカー(ロボット)を一元管理し、全社的な自動化統制を図ることが可能です。

参照:Blue Prism公式サイト

⑭ Power Automate

Microsoftが提供する業務自動化ツール。Microsoft 365の各種アプリケーション(Outlook, Excel, Teamsなど)との連携が容易な点が最大の強み。デスクトップ操作を自動化する「Power Automate for desktop」はWindows 10/11ユーザーなら無料で利用開始できます。

参照:Microsoft Power Automate公式サイト

⑮ Roboroid

オープンソースRPA「Robocorp」をベースに、CTC(伊藤忠テクノソリューションズ)が日本語サポートや独自機能を追加して提供するRPAサービス。開発から実行、管理までクラウド上で完結でき、低コストでスモールスタートが可能です。

参照:CTC Roboroid公式サイト

⑯ Tableau

セールスフォース・ドットコム傘下のBIツール。ドラッグ&ドロップの直感的な操作で、美しく分かりやすいデータビジュアライゼーションを作成できるのが特徴。データの探索的分析に強く、ユーザーが自ら問いを立てて答えを見つけ出すプロセスを支援します。

参照:Tableau公式サイト

⑰ Microsoft Power BI

Microsoftが提供するBIツール。Excelに慣れているユーザーであれば比較的スムーズに操作を習得できます。Microsoft 365やAzureなど、同社製品との親和性が非常に高く、低コストで導入できる点も魅力です。

参照:Microsoft Power BI公式サイト

⑱ Looker Studio

Googleが提供する無料のBIツール(旧称:Googleデータポータル)。Google AnalyticsやGoogle広告、スプレッドシートなど、Google系の各種サービスとの連携が容易。手軽にレポートやダッシュボードを作成でき、データ可視化の第一歩として最適です。

参照:Looker Studio公式サイト

⑲ MotionBoard

ウイングアーク1st株式会社が提供する国産のBIダッシュボード。日本のビジネスシーンで求められる多彩なチャート表現や帳票出力機能に強みがあります。製造業の生産管理や小売業の売上分析など、業種・業務に特化したテンプレートも豊富です。

参照:MotionBoard公式サイト

⑳ SAP S/4HANA Cloud

ERPのグローバルリーダーであるSAP社が提供する、次世代のクラウドERP。インメモリデータベース「SAP HANA」による超高速なデータ処理が特徴で、リアルタイムでの経営状況把握と未来予測を可能にします。大企業向けのPublic Cloudと、より柔軟なカスタマイズが可能なPrivate Cloudがあります。

参照:SAP公式サイト

㉑ Oracle NetSuite

オラクル社が提供する、世界で初めてクラウドで提供されたERP。CRM、Eコマース機能までを単一のプラットフォームに統合しており、ビジネス全体の状況をリアルタイムで可視化。中小企業から大企業まで、幅広い規模の企業の成長を支援します。

参照:Oracle NetSuite公式サイト

㉒ マネーフォワード クラウドERP

株式会社マネーフォワードが提供する、中小企業向けのクラウドERP。会計、人事労務、請求書発行などのバックオフィス業務をシームレスに連携。APIを通じて他社サービスとも柔軟に接続でき、企業の成長に合わせて必要な機能を追加していける拡張性が特徴です。

参照:マネーフォワード クラウド公式サイト

㉓ freee会計

freee株式会社が提供する、スモールビジネスや中小企業に強みを持つクラウド会計ソフト。銀行口座やクレジットカードとの同期による自動仕訳機能が特徴で、経理業務を大幅に効率化。請求書発行や経費精算機能も統合されています。

参照:freee会計公式サイト

㉔ Google Workspace

Googleが提供するクラウド型のグループウェア。Gmail、カレンダー、ドライブ(オンラインストレージ)、ドキュメント(文書作成)、スプレッドシート(表計算)、Meet(Web会議)などを統合。場所を問わない共同作業と情報共有を強力にサポートします。

参照:Google Workspace公式サイト

㉕ Microsoft 365

Microsoftが提供するサブスクリプションサービス。Word, Excel, PowerPointといったOfficeアプリに加え、Teams(ビジネスチャット・Web会議)、Outlook(メール)、OneDrive(オンラインストレージ)などを提供。ビジネスに必須のツールが網羅されています。

参照:Microsoft 365公式サイト

㉖ Slack

ビジネスチャットツールの代表格。チャンネルと呼ばれるトピックごとの会話スペースで、プロジェクトやチームに関する情報を整理・共有できます。外部サービスとの連携機能が非常に豊富で、業務のハブとして活用可能です。

参照:Slack公式サイト

㉗ Chatwork

国産のビジネスチャットツール。シンプルで直感的な操作性が特徴で、ITツールに不慣れな人でも使いやすい。チャット機能に加え、タスク管理機能も備わっており、依頼した仕事の抜け漏れを防ぎます。

参照:Chatwork公式サイト

㉘ LINE WORKS

ビジネス版LINEとも言えるツールで、LINEのような使い慣れたインターフェースが特徴。チャットのほか、掲示板、カレンダー、アドレス帳などのグループウェア機能も搭載。現場のパート・アルバイトを含めた非IT人材にも浸透させやすいのが強みです。

参照:LINE WORKS公式サイト

㉙ SmartHR

株式会社SmartHRが提供する、シェアNo.1のクラウド人事労務ソフト。入退社手続きや年末調整、雇用契約などをペーパーレスで完結。従業員情報が一元化され、労務管理業務を劇的に効率化します。タレントマネジメント機能も拡充しています。

参照:SmartHR公式サイト

㉚ カオナビ

株式会社カオナビが提供するタレントマネジメントシステム。従業員の顔写真が並ぶ直感的なインターフェースで、人材のスキルや評価、経歴を可視化。最適な人材配置や抜擢、育成計画の立案を支援し、「個」を活かした組織作りを実現します。

参照:カオナビ公式サイト

㉛ freee人事労務

freee株式会社が提供するクラウド人事労務ソフト。勤怠管理、給与計算、年末調整、労務手続きなどを一気通貫でカバー。同社の「freee会計」と連携させることで、会計と人事労務のデータをシームレスに繋ぎ、バックオフィス全体の効率化を実現します。

参照:freee人事労務公式サイト

㉜ クラウドサイン

弁護士ドットコム株式会社が提供する、日本で高いシェアを持つ電子契約サービス。契約書の送信から締結、保管までをクラウド上で完結。日本の法律や商慣習に精通した設計で、導入企業数も多く、安心して利用できます。

参照:クラウドサイン公式サイト

㉝ GMOサイン

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社が提供する電子契約サービス。契約印タイプ(立会人型)と実印タイプ(当事者型)の両方に対応し、契約の重要度に応じて使い分けが可能。料金体系が分かりやすく、低コストで始められる点も魅力です。

参照:GMOサイン公式サイト

㉞ マネーフォワード クラウド請求書

株式会社マネーフォワードが提供するクラウド請求書発行システム。請求書、納品書、見積書などを簡単に作成でき、郵送代行サービスも利用可能。同社の「クラウド会計」と連携すれば、請求書発行から売掛金の消込までが自動化されます。

参照:マネーフォワード クラウド公式サイト

㉟ freee請求書

freee株式会社が提供する請求書作成ソフト。デザインテンプレートから請求書を簡単に作成でき、定期発行の予約も可能。作成した請求書の情報は「freee会計」に自動で反映され、会計処理の手間を大幅に削減します。

参照:freee会計公式サイト

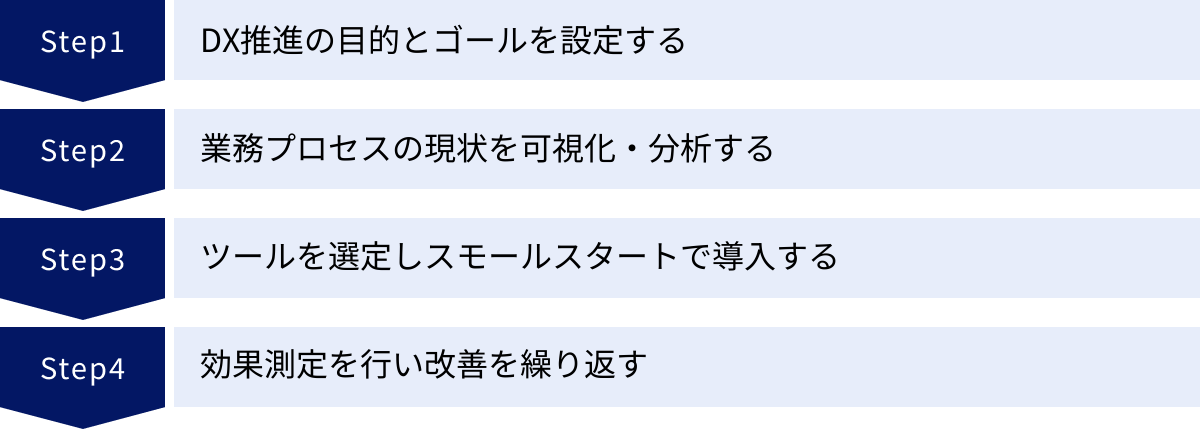

DXツール導入を成功に導く4ステップ

最適なDXツールを選定できたとしても、それがゴールではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。ツールを組織に定着させ、当初の目的を達成するためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、DXツールの導入を成功に導くための実践的な4つのステップを解説します。

① DX推進の目的とゴールを設定する

これは「ツール選びのポイント」でも触れた最重要項目ですが、導入実行フェーズでは、より具体的で測定可能なレベルまで落とし込む必要があります。

経営ビジョンとの連動

まず、DXの取り組みが、会社の経営ビジョンや中期経営計画とどのように連動しているのかを明確にします。「なぜ今、我々はDXに取り組むのか」という根本的な問いに対し、経営層が自らの言葉で語れることが重要です。この大義名分が、全社的な協力体制を築く上での求心力となります。

KPI(重要業績評価指標)の設定

次に、設定した目的の達成度を客観的に測定するためのKPI(Key Performance Indicator)を具体的に設定します。漠然とした「業務を効率化する」ではなく、「請求書発行にかかる時間を一人あたり月5時間削減する」「営業部門の残業時間を前年同月比で20%削減する」「Webサイト経由の商談化率を半年で1.5倍にする」といった、誰が見ても達成・未達成が判断できるSMARTな目標(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)にすることがポイントです。

このKPIは、導入後の効果測定の基準となり、改善活動の方向性を決める羅針盤の役割を果たします。

全社的な合意形成

設定した目的とゴール、そしてKPIは、経営層から管理職、そして現場の従業員まで、関係者全員に共有され、納得感を持って受け入れられる必要があります。導入説明会などを通じて、ツール導入が「監視」や「仕事の押し付け」ではなく、従業員一人ひとりの業務を楽にし、会社の成長に繋がるポジティブな取り組みであることを丁寧に伝え、共感と協力を得ることが成功の第一歩です。

② 業務プロセスの現状を可視化・分析する

新しいツールを導入する前に、まずは現在の業務プロセスがどうなっているのかを正確に把握する必要があります。このステップを疎かにすると、導入したツールが既存の業務フローと噛み合わず、かえって混乱を招くことになりかねません。

As-Is(現状)プロセスの洗い出し

「As-Is」分析とは、現在のありのままの業務プロセスを可視化することです。誰が、いつ、何をインプットとして、どのような作業を行い、誰に、何をアウトプットとして渡しているのか。この一連の流れを、業務フローチャートなどの手法を用いて描き出します。 この作業は、現場の担当者へのヒアリングを基に、できるだけ詳細に行うことが重要です。マニュアルに書かれている公式な手順だけでなく、担当者ごとの工夫や非公式なルール(いわゆる「匠の技」や「裏ワザ」)も明らかにすることで、より実態に即した現状把握が可能になります。

課題の特定とTo-Be(あるべき姿)の設計

可視化されたAs-Isプロセスの中から、「時間がかかりすぎている(ボトルネック)」「特定の担当者にしかできない(属人化)」「無駄な手戻りや重複作業が発生している」といった問題点を特定します。

そして、これらの問題点を、導入するDXツールを使ってどのように解決できるのかを考え、理想的な業務プロセス「To-Be」モデルを設計します。例えば、「Excelでの手作業によるデータ転記」という課題に対しては、「RPAを導入し、このプロセスを自動化する」というのがTo-Beモデルの一例です。このTo-Beモデルを描くことで、ツール導入によって業務が具体的にどう変わるのか、関係者全員が共通のイメージを持つことができます。

③ ツールを選定しスモールスタートで導入する

業務プロセスを分析し、解決すべき課題が明確になったら、いよいよツールの本格的な選定と導入に進みます。「失敗しないDXツールの選び方5つのポイント」で解説した基準に基づき、複数の候補の中から最適なツールを絞り込みます。

PoC(概念実証)とパイロット導入

いきなり全社的にツールを導入するのは、リスクが非常に大きいアプローチです。まずは、PoC(Proof of Concept:概念実証)やパイロット導入といった形で、限定的な範囲で試してみることを強く推奨します。

- PoC: 新しい技術やアイデアが、技術的に実現可能か、期待する効果が得られそうかを検証する小規模な試み。

- パイロット導入: 特定の部署やチームを先行導入の対象として選び、実際の業務でツールを使ってみる試み。

スモールスタートのメリット

このような「小さく始める(スモールスタート)」アプローチには、多くのメリットがあります。

- リスクの最小化: もし選んだツールが自社に合わなかったとしても、影響範囲が限定的なので、金銭的・時間的な損失を最小限に抑えられます。

- 実践的な課題の洗い出し: 実際に使ってみることで、机上の検討だけでは見えなかった課題(例:特定の業務フローとの相性が悪い、ネットワーク環境によっては動作が遅いなど)が明らかになります。

- 成功体験の創出: 小規模な導入で「業務が楽になった」「便利になった」という成功体験を積み重ねることで、社内にポジティブな雰囲気が生まれます。この成功事例が、全社展開する際の強力な説得材料となります。

- 導入ノウハウの蓄積: パイロット導入を通じて得られた知見や課題解決のノウハウは、全社展開時のマニュアル作成や研修プログラムに活かすことができます。

④ 効果測定を行い改善を繰り返す

DXツールの導入は、一度行ったら終わりのプロジェクトではありません。ビジネス環境や社内の状況は常に変化するため、導入後も継続的にその効果を測定し、改善を続けていくことが不可欠です。

PDCAサイクルの実践

導入後の運用は、まさにPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)そのものです。

- Plan(計画): ステップ①で設定したKPIと目標。

- Do(実行): ツールを導入し、運用を開始する。

- Check(評価): 定期的に(例えば月次や四半期ごとに)、KPIの達成度を測定・評価します。KPIの数値だけでなく、現場のユーザーからアンケートやヒアリングを通じて「使い勝手はどうか」「困っていることはないか」といった定性的なフィードバックを収集することも非常に重要です。

- Action(改善): 評価結果に基づき、改善策を実行します。例えば、「ツールの利用率が低い部署には追加の研修を行う」「特定の機能が使いにくいという声が多ければ、ベンダーに改善要望を伝える」「運用ルールを見直して、より実態に即したものにする」といったアクションが考えられます。

DXは「終わりのない旅」

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、DXツールは組織に深く根付き、その価値を最大限に発揮するようになります。ツールの活用レベルが上がれば、当初は想定していなかった新たな課題解決や価値創出のアイデアが生まれることもあります。DXとは、特定のゴールを目指す一過性のイベントではなく、変化に対応し続けるための継続的な取り組み(ジャーニー)であるという認識を持つことが、真の成功を掴むための鍵となります。

DXツールに関するよくある質問

DXツールの導入を検討する中で、多くの企業担当者が抱く共通の疑問があります。ここでは、特によく寄せられる3つの質問について、分かりやすく回答します。

中小企業におすすめのDXツールはありますか?

はい、あります。大企業のように潤沢な予算やIT専門人材を確保することが難しい中小企業こそ、DXツールを戦略的に活用することで大きな効果を得られます。中小企業がDXツールを選ぶ際のポイントは、「低コストで始められること」「導入・運用が容易であること」「必要な機能に絞られていること」です。

- クラウド型(SaaS)が基本: サーバーの購入や管理が不要で、インターネット環境さえあればすぐに利用を開始できるクラウド型のSaaSツールが最適です。月額課金制で初期投資を抑えられ、常に最新の機能を利用できます。

- スモールスタート可能なツール: 最初から大規模な導入を目指すのではなく、まずは数名規模、あるいは特定の業務から試せるツールを選びましょう。例えば、無料プランや低価格なプランが用意されているビジネスチャット(Chatworkなど)、CRM(HubSpotなど)、会計ソフト(freee会計、マネーフォワード クラウドなど)は、中小企業のDXの第一歩として非常に人気があります。

- サポート体制が手厚いツール: 専任のIT担当者がいないケースも多いため、導入時の設定支援や、操作方法に関する問い合わせに丁寧に対応してくれる、サポート体制が充実した国産ツールなども良い選択肢となります。kintoneのように、自社の業務に合わせて柔軟にアプリケーションを構築できるツールも、中小企業の多様なニーズに応えやすいという点でおすすめです。

重要なのは、自社の身の丈に合ったツールから始め、小さな成功体験を積み重ねていくことです。背伸びして多機能・高価なツールを導入するよりも、まずは目の前の課題を一つ解決できるツールから試してみるのが成功の秘訣です。

無料で使えるDXツールはありますか?

はい、無料で利用できるDXツールも数多く存在します。これらを活用することで、コストをかけずにDXの第一歩を踏み出すことが可能です。

- 無料ツールの主な例:

- BIツール: Googleの「Looker Studio」やMicrosoftの「Power BI Desktop」は、無料で高機能なデータ可視化・分析が可能です。

- コミュニケーションツール: 「Slack」や「Chatwork」は、利用人数や機能に一部制限がありますが、無料プランでも十分にチーム内のコミュニケーションを円滑化できます。

- CRM: 「HubSpot CRM」は、顧客管理、案件管理、Eメール追跡など、多くの機能を無料で提供しており、非常に強力です。

- プロジェクト管理: 「Trello」や「Asana」の無料プランは、個人や小規模チームのタスク管理に役立ちます。

- オンラインストレージ: 「Google Drive」や「Dropbox」も、一定容量まで無料で利用できます。

無料ツールの注意点

ただし、無料ツールを利用する際にはいくつかの注意点があります。

- 機能・容量制限: 多くの無料プランでは、利用できるユーザー数、データ保存容量、使える機能などに制限が設けられています。

- サポートがない場合が多い: 有料プランと異なり、専門のサポートを受けられないケースがほとんどです。問題が発生した際は、自力で解決する必要があります。

- セキュリティ: 機密情報や個人情報を扱う業務で利用する場合は、そのツールのセキュリティポリシーを十分に確認する必要があります。

無料ツールの位置づけ

無料ツールは、「本格導入前のお試し(トライアル)」や「個人・ごく小規模なチームでの限定的な利用」には非常に有効です。しかし、全社的に展開し、事業の根幹に関わる業務で利用するには、機能、サポート、セキュリティの面で不足が生じる可能性があります。無料ツールで効果を実感できた後は、ビジネスの成長に合わせて有料プランへの移行を検討するのが賢明なアプローチです。

DXツールの導入にはどのくらいの費用がかかりますか?

これは非常によくある質問ですが、「ツールの種類」「企業の規模(利用ユーザー数)」「必要な機能の範囲」などによって、費用は大きく変動するため、一概に「いくら」と答えることは困難です。

費用の内訳としては、主に「初期費用」と「月額・年額のランニングコスト」に分けられます。

ツール別の費用感の目安

あくまで一般的な目安として、ツールカテゴリーごとの費用感は以下のようになります。

| ツールの種類 | 費用の目安(月額) | 課金体系の例 |

|---|---|---|

| ビジネスチャット | 数百円~/1ユーザー | ユーザー数課金 |

| SFA/CRM | 5,000円~20,000円/1ユーザー | ユーザー数課金、機能別プラン |

| MA | 30,000円~150,000円~ | 管理リード数、機能別プラン |

| RPA | 数万円~(デスクトップ型) 数十万円~(サーバー型) |

ロボット(ライセンス)数課金 |

| BI | 無料~10,000円/1ユーザー | ユーザー数課金、機能別プラン |

| ERP | 数十万円~数百万円~ | ユーザー数課金、モジュール課金(大規模なものは個別見積) |

費用を考える上での重要なポイント

- TCO(総所有コスト)で考える: 初期費用だけでなく、少なくとも3~5年間の運用コストを含めた総額で比較検討することが重要です。

- 費用対効果(ROI)を試算する: 導入によってどれだけのコスト削減や売上向上が見込めるかを試算し、投資額に見合うリターンがあるかを判断します。

- 複数のベンダーから見積もりを取る: 同じカテゴリーのツールでも、提供ベンダーによって料金体系は様々です。必ず複数のベンダーから詳細な見積もりを取り、機能と価格のバランスを比較しましょう。

最も重要なのは、「安いから良い」「高いから高性能」と短絡的に判断するのではなく、自社の課題解決に本当に必要な機能を見極め、その価値に対して適正な価格のツールを選ぶことです。

まとめ

本記事では、DXツールの基本的な概念から、導入のメリット・デメリット、失敗しない選び方、そして目的別の具体的なツール紹介まで、網羅的に解説してきました。

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。市場の変化、労働人口の減少、働き方の多様化といった、現代のあらゆる企業が直面する課題を乗り越え、持続的に成長していくための必須の経営戦略です。

そして、その戦略を実行に移すための具体的な武器が「DXツール」です。

DXツールを導入することで、企業は以下のような大きな変革を遂げることができます。

- 生産性の向上: 定型業務を自動化し、従業員をより付加価値の高い創造的な仕事へシフトさせる。

- 迅速な意思決定: データに基づいた客観的な判断を可能にし、ビジネスのスピードと精度を高める。

- 新たな価値創出: 顧客理解を深め、これまでにないサービスやビジネスモデルを生み出す。

しかし、その導入は決して平坦な道のりではありません。コストの問題、人材育成の課題、セキュリティリスクへの対応など、乗り越えるべき壁も存在します。

DXツールの導入を成功させるために、最も重要なことは「ツール導入を目的化しないこと」です。

「自社はDXによって何を成し遂げたいのか」という明確な目的意識を持ち、現場の課題に真摯に耳を傾け、自社の身の丈に合ったツールをスモールスタートで導入する。そして、導入後もPDCAサイクルを回し、継続的に改善を続けていく。 この一連のプロセスこそが、DXという長い旅を成功に導く唯一の道筋です。

この記事で紹介した選び方のポイントや35のツールが、貴社にとって最適なDXへの第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。DXは、テクノロジーの力でビジネスの未来を切り拓く、エキサイティングな挑戦です。ぜひ、前向きな一歩を踏み出してみてください。