現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進展により、これまでにないスピードで変化しています。このような状況下で企業が競争優位性を維持し、持続的に成長するためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが不可欠です。そして、そのDX推進の成否を大きく左右するのが、本記事のテーマである「DX基盤」の存在です。

DX基盤という言葉を耳にする機会は増えましたが、「具体的に何を指すのか?」「なぜ必要なのか?」「どうやって構築すればよいのか?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、DX基盤の基本的な概念から、その構築が求められる背景、得られるメリット、そして構築を成功に導くための具体的なステップや重要要素まで、網羅的に解説します。DX推進の担当者や経営層の方はもちろん、DXに関心のあるすべての方にとって、自社の取り組みを前に進めるための羅針盤となる内容です。

目次

DX基盤とは?

DX基盤とは、デジタルトランスフォーメーション(DX)を全社的に、かつ継続的に推進していくために必要となる、統合されたITシステムやプラットフォームの総称です。単に新しいITツールを導入することや、既存のシステムをクラウドに移行することだけを指すのではありません。企業内に散在するデータを収集・蓄積・統合・分析し、そこから得られる知見(インサイト)を基に、新たなビジネスモデルの創出や業務プロセスの変革、顧客体験の向上といった価値創造を実現するための「土台」となるものです。

このDX基盤は、大きく分けて二つの側面を持っています。一つは、データを活用するための「攻めのIT基盤」です。市場や顧客のデータをリアルタイムに分析し、迅速な意思決定や新しいデジタルサービスの開発を可能にします。もう一つは、既存業務の効率化や最適化を支える「守りのIT基盤」です。老朽化したシステムを刷新し、運用コストの削減やセキュリティの強化を図ります。DXの実現には、この両輪を効果的に回していくことが求められます。

DX基盤の役割は多岐にわたりますが、主に以下の3点が挙げられます。

- データ活用のハブ: 営業、マーケティング、製造、人事など、各部門に散らばるデータを一元的に集約し、誰もが安全かつ容易にアクセス・分析できる環境を提供します。これにより、部門の壁を越えたデータ連携と活用が促進されます。

- 俊敏な開発環境: クラウド技術やマイクロサービスといったモダンなアーキテクチャを採用することで、市場の変化や新たなビジネスチャンスに迅速に対応できるアプリケーションを、短期間で開発・展開する環境を提供します。

- 組織変革の触媒: 全社共通のプラットフォーム上で情報が共有され、データに基づいたコミュニケーションが活発になることで、組織のサイロ化(縦割り構造)を解消し、協調的な企業文化を醸成するきっかけとなります。

ここで、従来のIT基盤とDX基盤の違いを明確にしておきましょう。両者は目的や構造、データ活用の在り方において根本的に異なります。

| 項目 | 従来のIT基盤 | DX基盤 |

|---|---|---|

| 主たる目的 | 業務効率化、コスト削減(守りのIT) | ビジネスモデル変革、新たな価値創造(攻めと守りの両立) |

| システム構造 | モノリシック(一枚岩)、個別最適化、オンプレミス中心 | マイクロサービス、全体最適化、クラウドネイティブ中心 |

| データ活用 | 特定部門での限定的な利用、バッチ処理中心 | 全社横断的な利用、リアルタイム分析中心 |

| 開発手法 | ウォーターフォール開発(計画重視、長期) | アジャイル開発(変化対応、短期サイクル) |

| 俊敏性・柔軟性 | 低い(システムの変更・改修に時間とコストがかかる) | 高い(市場やニーズの変化に迅速に対応可能) |

表からも分かるように、従来のIT基盤が既存業務の「最適化」を主眼に置いていたのに対し、DX基盤はビジネスそのものを「変革」することを目的としています。硬直的で変更の難しいシステムから、柔軟で拡張性の高いシステムへとシフトすることで、企業は不確実性の高い時代を生き抜くための「変化対応能力」を手にすることができます。

「DX基盤の構築」と聞くと、情報システム部門だけの話だと思われるかもしれませんが、それは大きな誤解です。DX基盤は、経営戦略と密接に連携し、全社を挙げて取り組むべき経営課題です。なぜなら、この基盤がなければ、AIやIoTといった最新技術を導入しても効果は限定的となり、データドリブンな意思決定や、顧客中心のサービス開発は絵に描いた餅で終わってしまうからです。

したがって、DX基盤の構築は、DXを成功させるための単なる手段ではなく、それ自体が企業の競争力を左右する重要な戦略的投資であると認識することが、第一歩となります。次の章では、なぜ今、多くの企業がDX基盤の構築を急いでいるのか、その理由をさらに詳しく掘り下げていきます。

DX基盤の構築が求められる理由

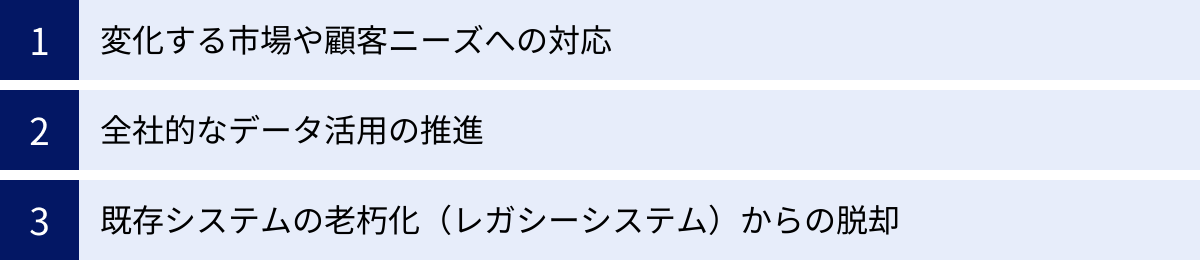

なぜ今、多くの企業にとってDX基盤の構築が喫緊の課題となっているのでしょうか。その背景には、急速に変化する外部環境と、企業が内部に抱える構造的な課題が存在します。ここでは、DX基盤の構築が求められる三つの主要な理由について、それぞれ詳しく解説します。

変化する市場や顧客ニーズへの対応

現代のビジネス環境における最大の特徴は、その「変化の速さ」と「不確実性」です。デジタル技術の浸透により、消費者の行動は劇的に変化しました。スマートフォン一つで情報を収集し、商品を比較検討し、SNSでレビューを共有することが当たり前になりました。これにより、顧客が企業に求める価値も、単なる製品やサービスの機能から、パーソナライズされた体験や、迅速でストレスのないコミュニケーションへとシフトしています。

このような状況で企業が顧客に選ばれ続けるためには、顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、それに対して素早く、的確に応えていく必要があります。しかし、従来の硬直的なITシステムでは、このスピード感に対応することが困難です。例えば、以下のような課題に直面します。

- データ収集の遅延: 店舗のPOSデータ、ECサイトの購買履歴、コールセンターへの問い合わせ履歴、SNSでの言及など、顧客に関するデータは様々な場所に散在しています。これらを手作業で集計・分析していては、顧客の「今」のニーズを捉えることはできません。

- チャネル間の分断: 店舗、ECサイト、モバイルアプリといった顧客接点(チャネル)がそれぞれ独立したシステムで運用されていると、一貫性のある顧客体験を提供できません。ECサイトでカートに入れた商品が、アプリでは表示されないといった体験は、顧客満足度を大きく損ないます。

- 新サービスの展開の遅さ: 新しいキャンペーンやサービスを企画しても、システム改修に数ヶ月を要するようでは、ビジネスチャンスを逃してしまいます。競合他社が次々と新しい施策を打ち出す中で、後手に回らざるを得なくなります。

これらの課題を解決するのがDX基盤です。DX基盤を構築することで、社内外の顧客データをリアルタイムで統合・分析し、顧客インサイトを即座に把握できます。例えば、あるアパレル企業がDX基盤を整備したとします。ECサイトでの閲覧履歴や購買データ、アプリでの「お気に入り」登録情報、店舗での試着履歴などを一元管理することで、「Aさんはカジュアルなワンピースをよく見ており、最近ブルー系の色に関心がある」といった個別の顧客像が浮かび上がります。

このインサイトに基づき、Aさんのスマートフォンアプリに「ブルーの新作ワンピースの入荷通知と、限定クーポン」をプッシュ通知で送ることができます。さらに、Aさんが来店した際には、店員がタブレットでAさんの過去の購買履歴や好みを把握し、的確な接客をすることも可能になります。

このように、DX基盤は、データを活用して顧客との関係性を深化させ、変化するニーズに先回りして応えるための「神経系」として機能します。変化の激しい市場で生き残るためには、このような俊敏な対応力を身につけることが不可欠であり、そのためにDX基盤の構築が強く求められているのです。

全社的なデータ活用の推進

「データは21世紀の石油である」という言葉に象徴されるように、データがビジネスにおいて極めて重要な経営資源であることは、もはや共通認識となっています。しかし、多くの企業では、この貴重な資源を十分に活用できていないのが実情です。その最大の原因が、「データのサイロ化」です。

サイロとは、家畜の飼料などを貯蔵する塔状の倉庫のことで、転じて、組織内で情報が各部門に孤立し、連携されていない状態を指します。例えば、以下のような状況が典型的なデータサイロです。

- 営業部門: 顧客管理システム(CRM)に商談履歴や顧客情報を入力。

- マーケティング部門: マーケティングオートメーション(MA)ツールでWebサイトのアクセスログやメルマガの開封率を管理。

- 製造部門: 生産管理システムで製品の製造実績や在庫データを管理。

- 経理部門: 会計システムで売上やコストのデータを管理。

これらのシステムはそれぞれの部門の業務を効率化するために導入されたものですが、システム間の連携が考慮されていない場合がほとんどです。その結果、データは各部門の「サイロ」に閉じ込められ、全社横断的な分析が極めて困難になります。例えば、「どの広告が、どのような顧客層に響き、最終的にどの製品の売上に繋がったのか」といった、ビジネス全体を最適化するために不可欠な分析ができません。

このような状態では、意思決定は各部門の限定的なデータや、担当者の経験と勘に頼らざるを得ず、「データドリブン経営」の実現は遠のきます。

DX基盤は、このデータのサイロ化を解消し、全社的なデータ活用を推進するための「中央集権的なプラットフォーム」としての役割を担います。具体的には、以下のような仕組みを構築します。

- データレイク/DWHの構築: 社内に散在するあらゆる種類のデータ(構造化データ、非構造化データ)を、まずはそのままの形で一箇所に集約する「データレイク」や、分析しやすいように整理・加工して格納する「データウェアハウス(DWH)」を構築します。

- データ連携(ETL/ELT): 各システムからデータを抽出し(Extract)、分析に適した形式に変換・加工し(Transform)、データレイクやDWHに格納する(Load)ためのETL/ELTツールを導入し、データ統合のプロセスを自動化します。

- データ可視化(BI): 統合されたデータを、経営層から現場の担当者まで、誰もが直感的に理解できるように、グラフやダッシュボードで可視化するBI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入します。

このようなDX基盤を整備することで、企業は初めて、保有するデータを真の経営資源として活用できるようになります。全部門が同じデータを見て議論できるようになることで、客観的な事実に基づいた迅速かつ的確な意思決定が可能になり、組織全体のパフォーマンスが向上します。データドリブンな文化を醸成し、企業競争力を根本から強化するために、DX基盤の構築は不可欠なのです。

既存システムの老朽化(レガシーシステム)からの脱却

企業のITシステムの中には、長年にわたって改修を繰り返しながら使われ続けてきた結果、現在のビジネス環境や技術水準に適合しなくなった「レガシーシステム」が存在します。これらのシステムは、企業の根幹業務を支えている一方で、DX推進の大きな足かせとなっています。

この問題の深刻さを示したのが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」です。このレポートでは、多くの企業がレガシーシステムを抱えたままだと、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されています。(参照:経済産業省 DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~)

レガシーシステムが引き起こす問題は、主に以下の点が挙げられます。

- システムのブラックボックス化: 長年の度重なる改修によりシステム構造が極めて複雑化し、全体の仕様を正確に把握している技術者が社内に存在しない状態。ちょっとした改修にも多大な調査時間とコストがかかり、予期せぬ不具合を誘発するリスクも高まります。

- 過大な維持・運用コスト: 古いプログラミング言語(COBOLなど)で構築されている場合、その技術を扱えるエンジニアが退職・高齢化し、確保が困難になります。結果として、システムの保守・運用にIT予算の大部分が割かれ、新しいデジタル技術への投資に資金を回せなくなります。

- ビジネスの変化への追随困難: レガシーシステムは、他のシステムとの連携が想定されていないモノリシックな(一枚岩の)構造を持つことが多く、APIなどを介した外部サービスとの柔軟な接続が困難です。これにより、新しいビジネスモデルやサービスへの対応が遅れ、競争力を失う原因となります。

- 深刻なセキュリティリスク: システムを構成するハードウェアやOS、ミドルウェアのサポートが終了している場合、セキュリティ上の脆弱性が発見されても修正パッチが提供されません。これは、サイバー攻撃の格好の標的となり、大規模なデータ漏洩やシステムダウンといった事業継続を揺るがす事態に繋がりかねません。

これらの問題を解決するためには、レガシーシステムを刷新し、クラウド技術をベースとしたモダンなアーキテクチャへと移行する「モダナイゼーション」が不可欠です。そして、このモダナイゼーションの受け皿となるのがDX基盤です。

DX基盤の構築は、単に古いシステムを新しいシステムに置き換える「リプレイス」ではありません。ビジネスの将来像を見据え、データを中心とした柔軟で拡張性の高いシステムアーキテクチャへと再構築(リアーキテクト)する取り組みです。これにより、企業は技術的負債を一掃し、運用コストの削減、俊敏性の向上、セキュリティの強化といった多くのメリットを享受できます。

「2025年の崖」というタイムリミットが迫る中、レガシーシステムからの脱却は、もはや先延ばしにできない経営課題です。DX基盤を構築することは、この崖を乗り越え、未来に向けた成長軌道に乗るための重要な一歩となるのです。

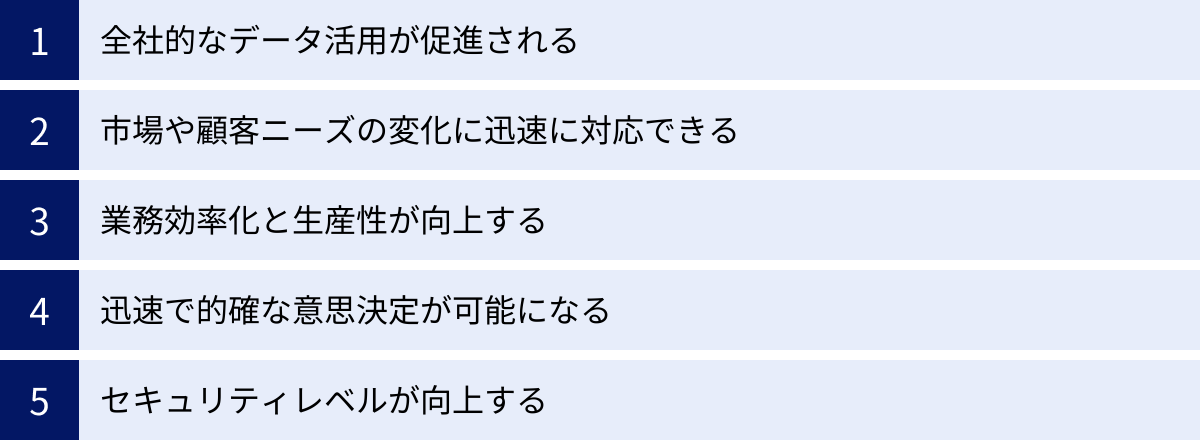

DX基盤を構築する5つのメリット

DX基盤を構築することは、企業にとって戦略的な投資です。その投資によって、具体的にどのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、DX基盤がもたらす5つの主要なメリットについて、一つずつ詳しく見ていきましょう。

① 全社的なデータ活用が促進される

DX基盤を構築する最大のメリットの一つは、これまで部門ごとに分断されていたデータを統合し、全社レベルでの活用を可能にすることです。前章で述べた「データのサイロ化」が解消されることで、企業は新たな価値創造の源泉を手に入れることができます。

具体的には、以下のような変化が起こります。

- データへのアクセシビリティ向上: 従来、データ分析は情報システム部門や一部の専門家に限られた業務でした。しかし、DX基盤上のBIツールなどを活用することで、営業、マーケティング、企画といった現場の担当者自身が、必要なデータに容易にアクセスし、直感的な操作で分析できるようになります。これにより、現場の肌感覚とデータを組み合わせた、より精度の高い仮説検証が可能になります。

- 部門横断的なインサイトの発見: 例えば、営業部門が持つ顧客の属性データと、カスタマーサポート部門が持つ問い合わせ履歴、そしてWebサイトの行動ログデータを組み合わせることで、「特定の機能について問い合わせをした顧客は、解約率が高い」といった、単独の部門では見つけられなかった相関関係を発見できるかもしれません。このようなインサイトは、製品改善や顧客サポートの質の向上に直結します。

- データドリブンな文化の醸成: 全員が同じデータ(ファクト)に基づいて議論できるようになることで、属人的な経験や勘に頼った意思決定から脱却し、客観的で合理的な意思決定を行う文化が組織に根付きます。これは、組織全体の学習能力を高め、継続的な改善を促す原動力となります。

架空の製造業の例を考えてみましょう。DX基盤を構築し、工場のセンサーから得られる稼働データと、販売管理システムの受注データをリアルタイムで連携させます。これにより、需要予測の精度が向上し、部品の在庫を最適化したり、生産計画を柔軟に変更したりすることが可能になります。結果として、在庫コストの削減と顧客への納期遵守率の向上を同時に実現できます。これは、DX基盤によってデータ活用が促進されたからこそ得られるメリットです。

② 市場や顧客ニーズの変化に迅速に対応できる

現代のビジネスにおいて、スピードは競争優位性を決定づける極めて重要な要素です。DX基盤は、企業のアジリティ(俊敏性)を飛躍的に高め、市場や顧客ニーズの変化に迅速に対応する能力を付与します。

このアジリティは、主にDX基盤が持つ技術的な特性によってもたらされます。

- クラウドネイティブな環境: オンプレミス環境のようにサーバーの物理的な調達や設定に数週間もかける必要はありません。クラウドサービスを利用すれば、数クリックで必要なコンピューティングリソースを確保し、すぐに開発に着手できます。

- マイクロサービスアーキテクチャ: システム全体を、独立した小さなサービス(マイクロサービス)の集合体として構築する手法です。これにより、特定の一機能だけを修正・改善したい場合に、システム全体に影響を与えることなく、そのサービスだけを迅速に更新・デプロイできます。これは、一つの巨大なシステム(モノリシック)を丸ごと変更するのに比べて、はるかに高速でリスクも低くなります。

- CI/CDパイプライン: ソフトウェアのビルド、テスト、リリースといった一連のプロセスを自動化する「CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)」の仕組みを導入することで、開発した機能を迅速かつ確実に本番環境へ反映させることができます。

これらの技術的基盤により、企業は「仮説→開発→リリース→検証」というサイクルを高速で回すことができるようになります。例えば、新しいECサイトの機能を思いついた際、まずは最小限の機能(MVP: Minimum Viable Product)を短期間で開発してリリースし、顧客の反応を見ながら改善を繰り返していく、といったアプローチが可能になります。

このような迅速なトライ&エラーを通じて、企業は顧客にとって本当に価値のあるサービスを素早く見つけ出し、提供できます。変化を恐れるのではなく、変化を機会として捉え、いち早く行動に移せる組織能力こそ、DX基盤がもたらす大きなメリットです。

③ 業務効率化と生産性が向上する

DX基盤は、全社的な業務プロセスの見直しと最適化を促し、組織全体の生産性を向上させる効果があります。これは単に特定の業務をデジタル化するだけでなく、業務の在り方そのものを根本から変革することによって実現されます。

- 定型業務の自動化: DX基盤にRPA(Robotic Process Automation)やAIといった技術を組み込むことで、これまで人間が手作業で行っていたデータ入力、帳票作成、システム間のデータ転記といった定型業務を自動化できます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務(企画、分析、顧客との対話など)に時間とエネルギーを集中させることができます。

- 情報共有とコラボレーションの円滑化: 全社共通のプラットフォーム上で情報が一元管理されることで、必要な情報へのアクセスが容易になります。メールでのファイル添付や、部署間での資料の問い合わせといった非効率なコミュニケーションが削減され、意思疎通がスムーズになります。これにより、部門を超えたコラボレーションが活性化し、新たなアイデアやイノベーションが生まれやすくなります。

- 業務プロセスの可視化と最適化: DX基盤を通じて業務プロセスをデジタルデータとして捉えることで、どこにボトルネックがあるのか、どこに無駄が発生しているのかを客観的に可視化できます。このデータに基づいて、業務フローそのものを見直し、より効率的なプロセスへと再設計することが可能になります。

例えば、経費精算プロセスを考えてみましょう。従来は、従業員が紙の領収書を申請書に貼り付け、上長がハンコを押し、経理部がシステムに手入力するという手間のかかるプロセスでした。これをDX基盤上で刷新し、スマートフォンアプリで領収書を撮影すれば自動でデータが読み取られ、ワークフローシステムで電子承認され、会計システムに自動連携される仕組みを構築します。これにより、従業員の申請工数、上長の承認時間、経理部の処理時間が大幅に削減され、会社全体の生産性が向上します。

④ 迅速で的確な意思決定が可能になる

ビジネスの世界では、意思決定のスピードと質が、企業の業績を大きく左右します。DX基盤は、経営層から現場のリーダーまで、あらゆる階層の意思決定をデータに基づいて支援し、その速度と精度を向上させます。

従来、多くの企業では、経営会議のために各部署がデータを集めて資料を作成し、月に一度の会議で報告するというスタイルが一般的でした。これでは、意思決定が後手に回り、市場の変化から取り残されてしまいます。

DX基盤を構築し、BIツールを導入することで、この状況は一変します。

- リアルタイムな経営状況の可視化: 売上高、利益率、顧客獲得数、Webサイトのトラフィック、工場の稼働率といった重要業績評価指標(KPI)を、リアルタイムで更新されるダッシュボードで一元的に把握できます。これにより、経営層は常に会社の「今」の状態を正確に認識し、問題の兆候を早期に発見できます。

- ドリルダウンによる深掘り分析: ダッシュボードで全体の数値に異常が見られた場合、その原因を特定するために、より詳細なデータへと掘り下げていく(ドリルダウン)分析が容易に行えます。例えば、「全体の売上が落ちている」という事象に対して、「どの地域の、どの製品カテゴリの、どの顧客層の売上が落ちているのか」を瞬時に特定できます。

- 将来予測とシミュレーション: 過去のデータとAIを組み合わせることで、将来の需要を予測したり、「価格を5%下げた場合に売上と利益はどう変化するか」といったシミュレーションを行ったりすることも可能になります。これにより、より戦略的で先を見越した意思決定が行えます。

このように、DX基盤は、勘や経験といった主観的な要素だけに頼るのではなく、客観的なデータという確かな根拠に基づいた「データドリブンな意思決定」を組織全体に浸透させます。これにより、ビジネスチャンスを逃さず、リスクを最小限に抑える、精度の高い経営が実現できるのです。

⑤ セキュリティレベルが向上する

DXを推進する上で、セキュリティの確保は避けて通れない重要な課題です。意外に思われるかもしれませんが、適切に設計・構築されたDX基盤は、企業のセキュリティレベルを従来よりも向上させる効果があります。

レガシーシステムが乱立し、それぞれのセキュリティ対策がバラバラに行われている状態は、「シャドーIT」(会社が把握していないIT機器やクラウドサービスの利用)の温床となり、管理が行き届かず、セキュリティホールが生まれやすくなります。

DX基盤によってシステムを統合・集約することで、以下のようなセキュリティ上のメリットが生まれます。

- 一元的なセキュリティガバナンス: クラウドベースのDX基盤にシステムを集約することで、セキュリティポリシー(アクセス制御、データ暗号化、ログ監視など)を一元的に適用・管理できます。これにより、セキュリティ対策の抜け漏れを防ぎ、組織全体のセキュリティ水準を均一に高めることができます。

- 最新のセキュリティ技術の活用: AWS、Microsoft Azure、Google Cloudといった主要なクラウドベンダーは、セキュリティ対策に莫大な投資を行っており、DDoS攻撃からの防御、AIによる脅威検知、脆弱性管理といった高度なセキュリティ機能を標準で提供しています。これらの機能を活用することで、一企業が単独で実現するのは難しい高レベルのセキュリティを享受できます。

- ゼロトラストセキュリティの実現: DX基盤の構築は、「社内ネットワークは安全」という従来の境界型防御の考え方を見直し、「あらゆるアクセスを信用しない(ゼロトラスト)」という新しいセキュリティモデルへ移行する絶好の機会です。ID認証を強化し、すべてのデバイスとアクセス経路を常に検証することで、内部不正や標的型攻撃といった現代的な脅威への耐性を高めることができます。

もちろん、クラウドを利用することで新たなリスクも生じますが、DX基盤の設計段階からセキュリティを組み込み(セキュリティ・バイ・デザイン)、適切な運用体制を構築することで、結果として従来よりも堅牢で管理の行き届いたセキュリティ環境を実現することが可能です。ビジネスの成長を支える攻めのDXと、企業を守る守りのセキュリティは、DX基盤の上で両立されるべきものなのです。

DX基盤を構成する5つの重要要素

DX基盤は、単一の技術や製品で構成されるものではなく、複数の技術要素が有機的に連携することで機能します。ここでは、現代的なDX基盤を構成する上で特に重要となる5つの要素について、それぞれの役割と特徴を解説します。これらの要素を理解することは、自社のDX基盤を構想する上で不可欠です。

① クラウド環境

DX基盤を構築する上で、その土台として最も重要かつ基本的な要素がクラウド環境です。従来のオンプレミス(自社運用)環境と比較して、クラウドはDXに求められる俊敏性、柔軟性、拡張性といった要件を満たす上で圧倒的な優位性を持ちます。

クラウドがDX基盤の核となる理由は、主に以下の3点です。

- スケーラビリティ(拡張性): ビジネスの成長や需要の変動に応じて、サーバーの処理能力やストレージ容量といったITリソースを、必要な時に必要なだけ、迅速かつ柔軟に増減させることができます。例えば、キャンペーンでECサイトへのアクセスが急増した際に、自動的にサーバーを増強して機会損失を防ぐ、といった対応が可能です。

- アジリティ(俊敏性): 新しいサービスを開発しようとした際、オンプレミスではサーバーの調達・設定に数週間から数ヶ月かかっていたのに対し、クラウドでは数分から数時間で開発環境を準備できます。このスピード感が、市場の変化に迅速に対応する上で決定的な差となります。

- コスト効率: 物理的なサーバーを購入する必要がないため、多額の初期投資(CAPEX)を抑えることができます。利用した分だけ料金を支払う従量課金制(OPEX)が基本であり、スモールスタートで始めて、ビジネスの成長に合わせて投資を拡大していくことが可能です。

クラウドサービスは、提供される機能の範囲によって主に3つの種類に分類されます。DX基盤では、これらのサービスを適材適所で組み合わせて利用します。

| サービスモデル | 提供されるもの | 特徴・用途 |

|---|---|---|

| SaaS (Software as a Service) | アプリケーション | メール、CRM、ERPなど、すぐに利用できるソフトウェア。特定の業務効率化に適している。 |

| PaaS (Platform as a Service) | OS、ミドルウェア、開発環境 | アプリケーションを開発・実行するためのプラットフォーム。開発者はインフラ管理を意識せず、開発に集中できる。 |

| IaaS (Infrastructure as a Service) | サーバー、ストレージ、ネットワーク | ITインフラを仮想的に提供。最も自由度が高く、OSやミドルウェアを自由に選択・構築できる。 |

DX基盤の中核としては、自由度の高いIaaSや、開発効率を高めるPaaSが主に利用されます。また、特定の業務機能についてはSaaSを連携させることも一般的です。どのクラウドベンダー(AWS, Azure, Google Cloudなど)の、どのサービスを、どのような構成(パブリック/プライベート/ハイブリッド)で利用するかは、自社のDX戦略や技術要件、コスト、既存システムとの親和性などを総合的に考慮して決定する必要があります。

② データ連携基盤

DXの根幹はデータ活用にあり、その成否を左右するのがデータ連携基盤です。社内外に散在する多種多様なデータを収集・統合・加工し、分析や活用が可能な状態にするための「心臓部」とも言える重要な要素です。

データ連携基盤は、主に以下のようなコンポーネントで構成されます。

- データソース: 連携の対象となるデータ。社内の基幹システム(ERP)、顧客管理システム(CRM)、Webサイトのアクセスログ、工場のセンサーデータ、さらには外部の市場データやSNSデータなど、あらゆるものが含まれます。

- データレイク / データウェアハウス (DWH):

- データレイク: あらゆる種類のデータ(構造化、半構造化、非構造化)を、まずは加工せずにそのままの形で一元的に蓄積する「データの湖」です。将来の多様な分析ニーズに備え、生データを保存しておく場所として機能します。

- データウェアハウス (DWH): 特定の分析目的(例:売上分析)のために、各データソースから必要なデータを抽出し、整理・統合して時系列で蓄積する「データの倉庫」です。データがクレンジングされ、構造化されているため、高速な集計や分析に適しています。

- ETL / ELT:

- ETL: データソースからデータを「Extract(抽出し)」、DWHで扱いやすいように「Transform(変換・加工し)」、DWHに「Load(格納する)」プロセス、またはそのためのツールです。

- ELT: 先にデータレイクに「Load(格納し)」、その後、必要に応じて「Transform(変換・加工する)」アプローチです。ビッグデータ時代にはこちらの方式が増えています。

- API (Application Programming Interface) 管理: システムやサービス間で安全かつ効率的にデータをやり取りするための「窓口」となるAPIを、一元的に管理・公開・保護する仕組みです。リアルタイムなデータ連携や、外部サービスとの連携に不可欠です。

優れたデータ連携基盤は、データのサイロ化を解消し、企業が保有するデータ資産の価値を最大化します。この基盤がなければ、AIやBIツールを導入しても、分析対象となる質の高いデータがなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。そのため、DX基盤の設計においては、将来のビジネス展開を見据え、拡張性と柔軟性の高いデータ連携基盤を構築することが極めて重要です。

③ アプリケーション開発基盤

市場の変化や顧客の新たなニーズに応えるためには、新しいデジタルサービスやアプリケーションを迅速に開発し、継続的に改善していく能力が求められます。そのための環境を提供するのがアプリケーション開発基盤です。

現代的なアプリケーション開発基盤は、開発のスピード、品質、柔軟性を高めるために、以下のようなモダンな技術や手法を取り入れています。

- コンテナ技術 (Docker, Kubernetes):

- Docker: アプリケーションを、その実行に必要なライブラリや設定ファイルなどと共に「コンテナ」と呼ばれる軽量な仮想環境にパッケージングする技術です。これにより、「開発環境では動いたのに、本番環境では動かない」といった問題を解消し、どこでも同じようにアプリケーションを実行できます。

- Kubernetes: 大量のコンテナを自動的に管理・運用(オーケストレーション)するためのプラットフォームです。コンテナのデプロイ、スケーリング、障害発生時の自動復旧などを担い、大規模で複雑なアプリケーションの安定運用を支えます。

- マイクロサービスアーキテクチャ: 前述の通り、巨大な一枚岩のシステム(モノリシック)ではなく、独立した小さなサービスの集合体としてシステムを構築する設計思想です。サービスごとに独立して開発・デプロイ・拡張できるため、開発の俊敏性が向上し、技術の選択肢も広がります。

- CI/CD (継続的インテグレーション / 継続的デリバリー): 開発者がソースコードを変更すると、ビルド、テスト、デプロイといった一連のプロセスが自動的に実行される仕組みです。これにより、開発サイクルが大幅に短縮され、ヒューマンエラーが減少し、品質の高いソフトウェアを頻繁にリリースできるようになります。

これらの要素を組み合わせたアプリケーション開発基盤を整備することで、企業はアイデアを素早く形にし、市場のフィードバックを得ながらサービスを進化させていく、アジャイルな開発スタイルを実現できます。これは、DX時代に求められる「価値創造のスピード」を確保するための必須要素です。

④ UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)

どんなに高機能で優れたDX基盤を構築しても、最終的にそれを利用する「人」(従業員や顧客)にとって使いにくいものであれば、その価値は半減してしまいます。そこで重要になるのが、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)の視点です。

- UI (User Interface): ユーザーが製品やサービスと接するすべての接点を指します。具体的には、画面のデザイン、文字のフォントや大きさ、ボタンの配置、操作方法など、視覚的な要素が中心です。「分かりやすさ」「使いやすさ」「美しさ」がUIデザインの重要なポイントです。

- UX (User Experience): ユーザーが製品やサービスを通じて得られる「体験」全体を指します。UIもUXの一部ですが、UXはさらに広く、システムのパフォーマンス、サポート体制、利用前後の感情の変化なども含みます。「このサービスを使って目的を達成できて満足した」「ストレスなく快適に使えた」といった、ポジティブな体験を設計することがUXの目的です。

DXの文脈において、UI/UXは二つの側面で重要です。

- 従業員向けのシステム: 社内の業務システムや分析ツールのUI/UXが悪いと、従業員は利用をためらい、結局Excelや手作業といった従来の方法に戻ってしまいます。これではDXは浸透しません。従業員が直感的に操作でき、業務がスムーズに進むと感じられるようなUI/UXを提供することで、システムの利用が促進され、生産性向上に繋がります。

- 顧客向けのサービス: 顧客向けのWebサイトやモバイルアプリのUI/UXは、企業のブランドイメージや顧客満足度に直結します。操作が分かりにくかったり、ページの表示が遅かったりすれば、顧客はすぐに離脱してしまうでしょう。シームレスで心地よい顧客体験を提供することが、リピート購入やロイヤリティの向上に不可欠です。

したがって、DX基盤の構築においては、技術的な側面だけでなく、常に「誰が、どのような目的で、どのように使うのか」というユーザー中心の視点を持つことが重要です。ユーザーからのフィードバックを収集し、継続的にUI/UXを改善していくプロセスを組み込むことが、DXを成功に導く鍵となります。

⑤ セキュリティ

DX基盤の構築は、企業のデータ活用や業務プロセスを大きく変革する一方で、新たなセキュリティリスクをもたらす可能性もあります。クラウドサービスの利用、APIによる外部連携、多様なデバイスからのアクセスなどは、攻撃者にとっての攻撃対象領域(アタックサーフェス)を拡大させます。そのため、堅牢なセキュリティ対策は、DX基盤の根幹を支える不可欠な要素です。

DX時代のセキュリティは、従来の「境界型防御」(社内ネットワークと外部の間にファイアウォールを設置し、内側を守る)という考え方だけでは不十分です。クラウドやモバイルの利用が前提となる現代では、「ゼロトラスト」という新しいアプローチが主流となっています。

ゼロトラストとは、「何も信用しない(Trust No One, Verify Everything)」を原則とし、社内外の区別なく、すべてのアクセス要求を検証・認証するという考え方です。このゼロトラストの概念を基盤に、以下のような具体的なセキュリティ対策を多層的に実装する必要があります。

- ID・アクセス管理 (IAM / IdP): 「誰が」「どのデバイスから」「どの情報に」アクセスできるのかを厳密に管理する仕組みです。多要素認証(MFA)の導入や、役職や職務に応じた最小権限の原則(PoLP)の徹底が重要です。

- データ保護: 保管中(at-rest)および通信中(in-transit)のデータを常に暗号化し、万が一漏洩した場合でも内容を読み取られないようにします。また、データの機密性に応じてアクセス制御やマスキングを行います。

- エンドポイントセキュリティ (EDR): PCやスマートフォンといった、ネットワークに接続される末端のデバイス(エンドポイント)を監視し、マルウェア感染や不審な挙動を検知・対応する仕組みです。

- セキュリティ監視・インシデント対応 (SIEM / SOAR): 各システムのログ情報を一元的に収集・分析し、セキュリティインシデントの兆候を早期に検知するSIEMや、検知後の対応プロセスを自動化・効率化するSOARを導入し、迅速なインシデント対応体制を構築します。

セキュリティは、後から追加するものではなく、DX基盤の企画・設計段階から組み込む「セキュリティ・バイ・デザイン」の発想が不可欠です。ビジネスの俊敏性を損なうことなく、企業の最も重要な資産であるデータを守り抜くこと。この両立を実現するセキュリティ設計が、信頼性の高いDX基盤の条件となります。

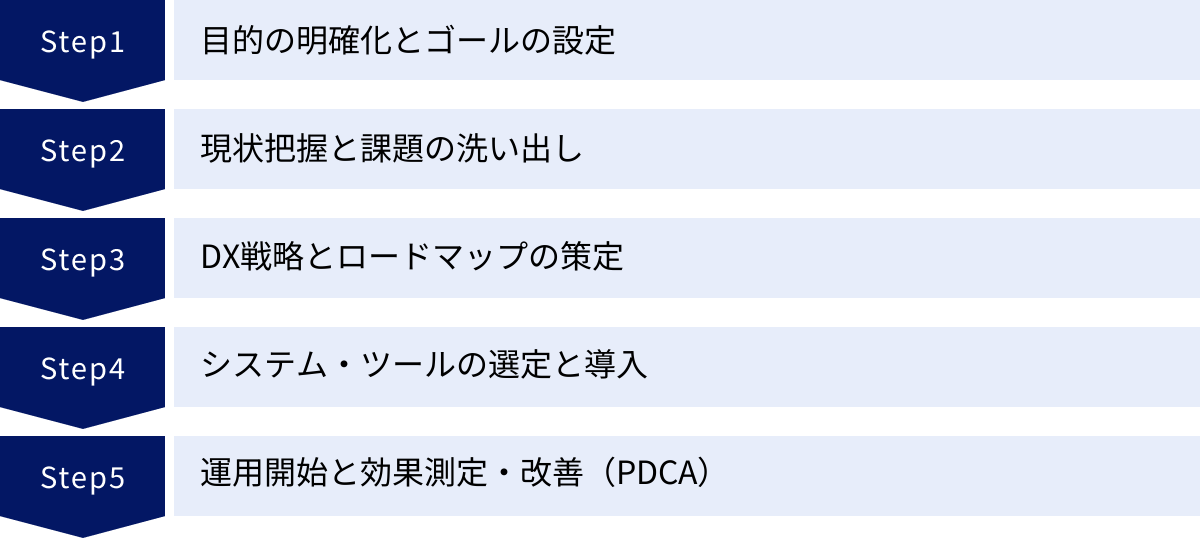

DX基盤を構築する5つのステップ

DX基盤の構築は、場当たり的に進められるものではなく、明確なビジョンと計画に基づいた体系的なアプローチが求められます。ここでは、DX基盤の構築を成功に導くための標準的なプロセスを、5つのステップに分けて具体的に解説します。

① 目的の明確化とゴールの設定

DX基盤の構築プロジェクトにおける最も重要かつ最初のステップは、「何のためにDX基盤を構築するのか」という目的を明確にすることです。この目的が曖昧なままプロジェクトを開始すると、方向性が定まらず、関係者の足並みが揃わず、最終的に「ただシステムを新しくしただけ」で終わってしまうリスクが非常に高くなります。

目的を明確化する際には、以下のような点を深掘りする必要があります。

- 経営課題との接続: DX基盤の構築が、自社のどのような経営課題(例:売上停滞、収益性低下、顧客離反、生産性低迷など)の解決に貢献するのかを明確に言語化します。「競合他社がやっているから」「クラウド化がトレンドだから」といった理由ではなく、自社の事業戦略と直結した目的を設定することが不可欠です。

- 具体的なビジネスゴールの設定: 目的を、さらに測定可能で具体的なゴールに落とし込みます。ここでは、KGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)のフレームワークを活用するのが有効です。

- NG例: 「データ活用を推進する」「業務を効率化する」

- OK例(KGI): 「新規顧客獲得による売上を3年で20%向上させる」「年間サポートコストを2年間で30%削減する」

- OK例(KPI): (上記KGIを達成するために)「Webサイトからのリード獲得件数を月間1,000件にする」「顧客一人当たりの平均問い合わせ解決時間を15分短縮する」

このように、定量的で期限の明確なゴールを設定することで、プロジェクトの進捗状況を客観的に評価し、投資対効果(ROI)を測定することが可能になります。また、このゴールは、経営層から現場の担当者まで、すべての関係者が共有する「北極星」となり、プロジェクトを正しい方向へと導く羅針盤の役割を果たします。

このステップでは、経営層、事業部門のリーダー、情報システム部門など、様々なステークホルダーを巻き込み、徹底的に議論を尽くすことが重要です。ここで確立された共通認識が、プロジェクト全体の推進力となります。

② 現状把握と課題の洗い出し

目的とゴールが明確になったら、次のステップは現状(As-Is)を正確に把握し、理想(To-Be)とのギャップ、すなわち「課題」を洗い出すことです。この現状分析が不十分だと、見当違いの解決策を導入してしまい、時間とコストを無駄にすることになります。

現状把握は、主に以下の3つの観点から行います。

- B(Business):業務プロセス:

- 各部門の主要な業務フローを可視化します。(例:受注から納品までの流れ、新製品の開発プロセスなど)

- 業務の中で、非効率な点、手作業が発生している箇所、部門間の連携が悪い箇所などを特定します。

- 現場の従業員へのヒアリングやアンケートを通じて、日々の業務で感じている課題や要望を収集します。

- A(Application):アプリケーション・データ:

- 現在利用している業務システムの一覧(システムマップ)を作成します。

- 各システムがどのようなデータを保持し、システム間でどのようにデータが連携されているか(または、されていないか)を整理します。

- システムの老朽化度合い、保守運用コスト、ブラックボックス化の状況など、技術的な課題を評価します。

- I(Infrastructure):ITインフラ:

- サーバー、ネットワーク、データベースなどのITインフラの構成を把握します。

- ハードウェアの老朽化、OSやミドルウェアのサポート切れ、セキュリティ上の脆弱性などを洗い出します。

- 運用監視体制やバックアップ、災害対策(DR)の状況を確認します。

これらの情報を整理し、ステップ①で設定した「あるべき姿(To-Be)」と比較することで、「なぜゴールを達成できないのか」「どこにボトルネックがあるのか」といった本質的な課題が浮き彫りになります。例えば、「顧客解約率の高さ」という課題の根本原因が、「顧客サポート部門と営業部門の顧客情報が連携されておらず、一貫した対応ができていない」ことにある、といった具体的な問題点が明確になります。この課題の特定こそが、効果的なDX戦略を策定するための土台となるのです。

③ DX戦略とロードマップの策定

明確になった目的(Why)と課題(What)に基づき、いよいよ「どのようにして(How)それを実現するか」という具体的なDX戦略と、実行計画であるロードマップを策定します。

DX戦略では、DX基盤の全体像(アーキテクチャ)を描きます。

- どのようなクラウドサービス(IaaS/PaaS/SaaS)を組み合わせるか?

- データ連携基盤はどのような構成にするか?(データレイク、DWHの設計)

- どのようなアプリケーション開発基盤を整備するか?(コンテナ、マイクロサービスの採用)

- セキュリティやガバナンスはどのように確保するか?

この際、技術的な視点だけでなく、ビジネスインパクトや実現可能性を考慮して、最適なアーキテクチャを選択することが重要です。

次に、この戦略を具体的なアクションプランに落とし込んだロードマップを作成します。ロードマップは、DX基盤構築を時間軸に沿ってフェーズ分けし、「いつまでに」「どの部署が」「何を」実施するのかを明確にした工程表です。

ロードマップ策定で最も重要なのは、優先順位付けです。すべての課題を一度に解決しようとすると、プロジェクトが大規模化・複雑化し、失敗のリスクが高まります。そこで、洗い出された施策を「ビジネスインパクト(効果の大きさ)」と「実現の容易性(コスト・期間)」の2軸で評価し、「効果が大きく、かつ実現しやすい」施策から着手するのがセオリーです。これは「スモールスタート」の考え方にも繋がります。

例えば、以下のようにフェーズを区切ることが考えられます。

- フェーズ1(〜6ヶ月): 基盤となるクラウド環境の構築と、最も課題の大きい販売部門のデータ可視化(BI導入)を実現する。

- フェーズ2(〜1年): マーケティング部門のデータも統合し、顧客分析基盤を構築する。

- フェーズ3(〜2年): 製造部門のデータを連携させ、需要予測の精度向上を図る。

このように、段階的に成果を出しながら進めることで、成功体験を積み重ね、社内の理解と協力を得やすくなります。また、ロードマップは一度作ったら終わりではなく、ビジネス環境の変化や技術の進展、各フェーズでの学びを反映し、定期的に見直していく柔軟な姿勢が求められます。

④ システム・ツールの選定と導入

ロードマップで定められた優先順位に基づき、具体的なシステムやツールの選定・導入フェーズに移ります。このステップでは、「ツール導入が目的化」しないように注意することが極めて重要です。あくまで、策定した戦略とビジネス課題を解決するための「手段」として、最適なツールを選択する必要があります。

ツール選定の際には、以下のような多角的な基準で評価します。

- 機能要件: 課題解決に必要な機能が十分に備わっているか。(Must-have / Nice-to-haveを整理)

- 非機能要件: パフォーマンス(処理速度)、可用性(安定稼働)、拡張性、セキュリティなどが自社の基準を満たしているか。

- 操作性 (UI/UX): 実際に利用する従業員が、直感的に使いこなせるか。

- 連携性: 既存のシステムや、将来的に導入する他のツールとスムーズに連携できるか。(APIの豊富さなど)

- コスト: 初期導入費用(イニシャルコスト)と、運用・保守にかかる費用(ランニングコスト)が予算内に収まるか。TCO(総所有コスト)の観点で評価する。

- サポート体制: 導入時や運用開始後のベンダーによるサポートは十分か。

これらの基準に基づき、複数の候補を比較検討します。その際、資料やデモを見るだけでなく、PoC(Proof of Concept:概念実証)を実施することが強く推奨されます。PoCとは、本格導入の前に、小規模な環境でツールを試験的に導入し、特定の課題が本当に解決できるか、技術的な実現可能性があるかを検証する取り組みです。PoCによって、導入後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを防ぎ、確信を持って本導入に進むことができます。

導入が決定したら、詳細な要件定義、設計、開発・構築、テストといったプロセスを経て、システムを実装していきます。この際も、ベンダーに丸投げするのではなく、自社の担当者が主体的に関わり、仕様の確認や進捗管理を行うことが成功の鍵です。

⑤ 運用開始と効果測定・改善(PDCA)

システムの導入が完了し、運用を開始したら、プロジェクトは終わりではありません。むしろ、ここからがDXの本当のスタートです。DX基盤は「作って終わり」の静的なものではなく、ビジネスと共に成長し、変化し続ける「生き物」です。そのため、運用を開始した後は、継続的に効果を測定し、改善を繰り返していくPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回すことが不可欠です。

- P (Plan): ステップ①で設定したKGI/KPIが、このサイクルの基準となります。

- D (Do): DX基盤と新しい業務プロセスを実際に運用します。この際、利用者へのトレーニングやマニュアル整備、ヘルプデスクの設置など、現場がスムーズに移行できるよう支援する「チェンジマネジメント」が重要です。

- C (Check): 定期的にKGI/KPIの達成度を測定・評価します。BIダッシュボードなどで数値を可視化し、関係者全員が進捗を共有できるようにします。また、数値データだけでなく、利用者からの定性的なフィードバック(使い勝手、新たな要望など)も収集します。

- A (Act): 評価結果を分析し、目標と実績の間にギャップがあれば、その原因を究明します。そして、「ツールの設定を変更する」「業務プロセスを見直す」「新たな機能を追加開発する」といった改善策を立案し、次のPlanへと繋げます。

このPDCAサイクルを粘り強く回し続けることで、DX基盤は常にビジネスの現状に最適化され、その価値を最大化していきます。DX基盤の構築は一度きりのプロジェクトではなく、継続的な改善活動であるというマインドセットを持つことが、DXを真に成功させるための最後の、そして最も重要な鍵となるのです。

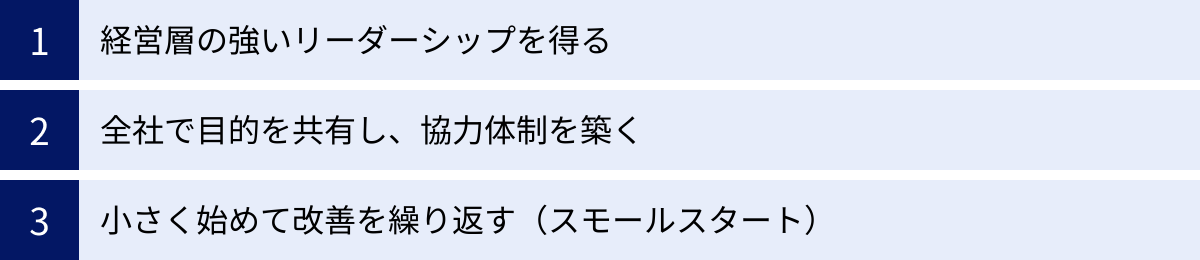

DX基盤の構築を成功させるためのポイント

DX基盤の構築は、技術的な課題だけでなく、組織や文化、人材といった「人」に関わる課題を乗り越えなければ成功しません。ここでは、技術的なステップと並行して意識すべき、組織的な成功要因を5つのポイントにまとめて解説します。

経営層の強いリーダーシップを得る

DX基盤の構築は、一部門のITプロジェクトではなく、事業の在り方そのものを変革する全社的な取り組みです。そのため、プロジェクトを強力に推進し、様々な障壁を乗り越えるためには、経営層の揺るぎないコミットメントとリーダーシップが不可欠です。

経営層に求められる役割は多岐にわたります。

- ビジョンの提示: 「DXを通じて、自社はどのような未来を目指すのか」という明確で魅力的なビジョンを策定し、自らの言葉で繰り返し社内に発信します。このビジョンが、全社員の向かうべき方向を示す道しるべとなります。

- リソースの確保: DX基盤の構築と運用には、相応の予算と人材が必要です。経営層は、これを単なるコストではなく、未来への戦略的投資と位置づけ、必要なリソースを優先的に配分する責任があります。

- 意思決定と障壁の排除: DXの推進過程では、部門間の利害対立や、既存の業務プロセスへの固執といった抵抗勢力が必ず現れます。このような現場レベルでは解決が困難な問題に対して、経営層がトップダウンで迅速な意思決定を下し、変革の障壁を取り除く役割を担います。

- 「失敗」への寛容さ: DXはトライ&エラーの連続です。経営層が短期的な成果のみを求め、失敗を許容しない文化では、従業員は萎縮してしまい、挑戦が生まれなくなります。「挑戦を奨励し、失敗から学ぶこと」を許容する姿勢を示すことが、イノベーションを促進します。

DX推進担当者がどれだけ情熱を持っていても、経営層の理解と支援がなければ、取り組みはすぐに失速してしまいます。プロジェクトの初期段階で経営層を巻き込み、DXの重要性とメリットを十分に説明し、強力なスポンサーとなってもらうことが、成功への第一歩です。

全社で目的を共有し、協力体制を築く

DX基盤の成功は、情報システム部門やDX推進室といった特定の部署だけで成し遂げられるものではありません。実際にその基盤の上で業務を行い、データを活用するのは、営業、マーケティング、製造、管理部門といった事業部門の従業員です。彼らの協力なくして、DXの真の価値は生まれません。

しかし、現場の従業員にとって、DXは「自分の仕事が奪われるのではないか」「新しいシステムの操作を覚えるのが面倒だ」といった不安や抵抗感の対象となることも少なくありません。この壁を乗り越えるためには、丁寧なコミュニケーションを通じて、全社的な協力体制を築くことが重要です。

- 「Why」の共有: なぜ今、DXが必要なのか。DX基盤を構築することで、会社全体としてどのようなメリットがあり、そして従業員一人ひとりの仕事はどのように良くなるのか(例:面倒な手作業が減り、より創造的な仕事に集中できるなど)。この「Why」の部分を、分かりやすい言葉で根気強く伝え、共感と納得を得ることがすべての基本です。

- 横断的な推進チームの組成: 各事業部門から代表者を選出し、部門の垣根を越えたDX推進チームを組成します。これにより、各部門のニーズや課題がプロジェクトに反映されやすくなるだけでなく、チームのメンバーが自部門への「伝道師」となり、変革の輪を広げていく役割を期待できます。

- 成功体験の共有: プロジェクトの初期段階で得られた小さな成功(「〇〇のレポート作成時間が半分になった」など)を、社内報や朝礼などで積極的に共有します。具体的な成功事例は、DXの効果を最も分かりやすく伝え、懐疑的だった従業員の意識を変えるきっかけになります。

DXは「技術」で導入し、「人」で浸透させるものです。全社員を「変革の当事者」として巻き込み、共通の目標に向かって進む一体感を醸成することが、DX基盤を形だけのものに終わらせないための鍵となります。

小さく始めて改善を繰り返す(スモールスタート)

DX基盤の構築という壮大なテーマを前にすると、最初からすべてを盛り込んだ完璧なシステムを構想しがちです。しかし、この「グランドデザインアプローチ」は、計画が長期化・複雑化し、要件が膨れ上がり、途中で頓挫するリスクが非常に高い、典型的な失敗パターンです。

そこで重要になるのが、「スモールスタート」という考え方です。これは、最初から100点満点を目指すのではなく、まずは限定的な範囲で小さく始めて、そこから得られた学びを活かして改善を繰り返し、段階的に対象範囲を広げていくアプローチです。

スモールスタートの具体的な進め方としては、以下のようなものが挙げられます。

- 対象領域を絞る: 全社一斉導入ではなく、まずは特定の部門や、特定の業務プロセスにスコープを絞ります。このとき、課題が明確で、かつ成果が出やすい領域(Quick Winが狙える領域)を選ぶのがポイントです。

- MVP (Minimum Viable Product) 開発: 「実用最小限の製品」という意味で、ユーザーに価値を提供できる最小限の機能だけを実装したバージョンを、短期間で開発・リリースします。

- アジャイルな改善サイクル: MVPをユーザーに実際に使ってもらい、フィードバックを収集します。そのフィードバックを基に、機能の改善や追加を短いサイクル(例:2週間〜1ヶ月)で繰り返し行います。

このアプローチには、多くのメリットがあります。

- リスクの低減: 大規模な初期投資が不要なため、万が一計画がうまくいかなくても、損失を最小限に抑えることができます。

- **早期