現代のビジネス環境において、デジタルトランスフォーメーション(DX)は企業の持続的成長に不可欠な要素となりました。しかし、多くの企業がDX推進の重要性を認識しながらも、「具体的に何から始めればいいのか分からない」「DXを担える人材が社内にいない」といった課題に直面しています。この課題を解決する鍵となるのが、戦略的な人材育成計画、すなわち「DX人材育成ロードマップ」です。

この記事では、DX人材育成ロードマップの基本的な定義から、その必要性、作成するメリット、そして具体的な作成手順までを5つのステップで徹底的に解説します。さらに、ロードマップ作成の前提となるDX人材の定義や、計画を成功に導くためのポイント、すぐに使えるテンプレート、おすすめの研修サービスまで、網羅的にご紹介します。

本記事を読めば、自社の経営戦略と連動した、実効性の高いDX人材育成ロードマップを描くための知識とノウハウをすべて得られます。

目次

DX人材育成ロードマップとは

DX人材育成ロードマップの作成に取り組む前に、まずはその本質的な意味と、なぜ現代の企業にとって不可欠なのかを深く理解することが重要です。この章では、ロードマップの定義と、その必要性の背景について詳しく解説します。

DX人材育成ロードマップの定義

DX人材育成ロードマップとは、企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する目的を達成するために、「どのようなスキルを持つ人材を(Who/What)」「いつまでに(When)」「どのようにして育成するのか(How)」を体系的に示した全体計画図・工程表のことです。

これは単なる研修カリキュラムのリストではありません。企業の経営戦略や事業目標という最終的なゴール(目的地)を定め、現状の組織や従業員のスキルレベル(現在地)を正確に把握した上で、そのギャップを埋めるための具体的な道のり(育成プロセス)を時系列で可視化したものです。

ロードマップには、以下のような要素が含まれます。

- 育成の目的: 経営戦略や事業課題と紐づいた、人材育成の最終ゴール。

- 対象者: 育成の対象となる従業員や部署、階層。

- 目指す人材像: DX推進に必要な役割とスキルセットの定義。

- 育成プログラム: OJT、Off-JT(研修)、自己啓発などの具体的な育成手法。

- タイムライン: 各育成フェーズの期間とマイルストーン。

- 評価指標(KPI): 育成の進捗と成果を測定するための指標。

- 予算: 育成計画の実行に必要なコスト。

このように、DX人材育成ロードマップは、場当たり的な施策ではなく、経営目標から逆算された戦略的かつ継続的な人材投資の設計図として機能します。従業員にとっては自身のキャリアパスを明確にする指針となり、経営層にとっては投資対効果を判断するための重要な資料となります。

DX人材育成ロードマップが必要な理由

なぜ今、多くの企業でDX人材育成ロードマップが求められているのでしょうか。その背景には、現代の企業が直面する深刻な課題が存在します。

1. 激化するビジネス環境とDXの不可逆性

デジタル技術の指数関数的な進化は、あらゆる産業の構造を根底から変えつつあります。顧客の購買行動はオンラインへとシフトし、新たなテクノロジーを持つスタートアップが既存の市場を破壊する「デジタル・ディスラプション」が常態化しています。このような環境で企業が生き残るためには、旧来のビジネスモデルや業務プロセスをデジタル前提で見直し、変革していくDXへの取り組みが不可避です。もはやDXは一部の先進的な企業だけのものではなく、すべての企業にとっての必須課題となっています。

2. 深刻化するDX人材の不足

DX推進の必要性が高まる一方で、それを実行できる人材は社会全体で慢性的に不足しています。特に、自社のビジネスドメインを深く理解し、その上でデジタル技術を活用して新たな価値を創造できる人材は極めて希少です。外部からの採用だけで必要な人材を確保するのは非常に困難であり、採用コストも高騰しています。

この状況を打開するためには、外部採用に頼るだけでなく、今いる従業員を再教育・再開発(リスキリング)し、社内でDX人材を育成していくというアプローチが現実的かつ持続可能な解決策となります。

3. 場当たり的な育成の失敗と「研修疲れ」

「DXが必要だ」という号令のもと、多くの企業がAI研修やデータサイエンス講座といった単発の研修を導入してきました。しかし、戦略なきまま流行りのツール研修を実施しただけでは、現場の業務改善や事業成果に繋がらないケースが後を絶ちません。

従業員は「研修を受けたけれど、実際の業務でどう活かせばいいのか分からない」と感じ、学習意欲を失ってしまいます。一方で、会社側は「多額のコストをかけたのに効果が見えない」と、育成への投資を躊躇するようになります。このような目的と成果が不明確な育成は、コストと時間の無駄になるだけでなく、従業員の「研修疲れ」やエンゲージメント低下を招くという負のスパイラルに陥ります。

4. 計画性の欠如がもたらすリスク

もしDX人材育成ロードマップが存在しない場合、企業は以下のようなリスクに晒されます。

- 方向性の喪失: 育成の全体像やゴールが共有されず、部署や担当者ごとにバラバラな取り組みが行われ、組織としての力が分散してしまう。

- 非効率な投資: 自社に本当に必要なスキルが定義されていないため、効果の薄い研修にコストを投じてしまう。

- モチベーションの低下: 従業員は「なぜこれを学ぶのか」「学んだ先にどのようなキャリアがあるのか」が見えず、学習への動機付けが困難になる。

- 経営層の不支持: 育成活動の目的や期待される成果を具体的に説明できず、継続的な予算確保や全社的な協力体制の構築が難しくなる。

これらの課題やリスクを回避し、DXという全社的な変革を成功に導くための羅針盤として、DX人材育成ロードマップは不可欠なのです。それは、単なる計画書ではなく、企業の未来を切り拓くための戦略的な投資を、論理的かつ効果的に実行するための生命線と言えるでしょう。

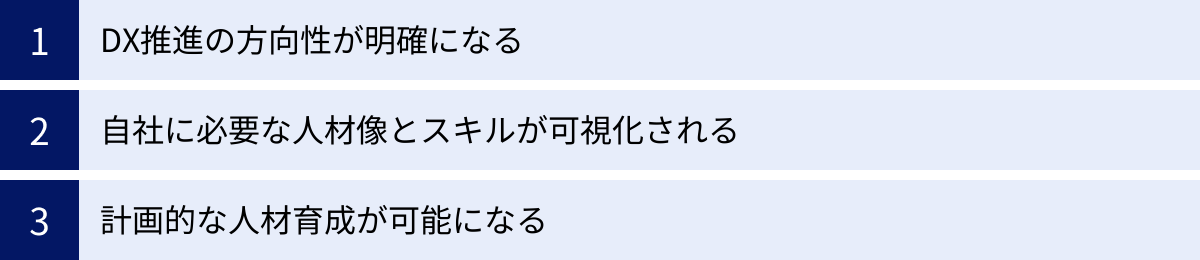

DX人材育成ロードマップを作成する3つのメリット

時間と労力をかけてDX人材育成ロードマップを作成することには、それに見合うだけの大きなメリットがあります。ここでは、ロードマップがもたらす3つの主要な利点を、具体的な視点から深掘りしていきます。

① DX推進の方向性が明確になる

ロードマップを作成する最大のメリットの一つは、全社レベルでDX推進の「目的」と「方向性」が明確になることです。ロードマップの策定プロセスは、単に研修計画を立てる作業ではありません。その出発点は、「自社はDXによって何を成し遂げたいのか?」という根源的な問いに答えることにあります。

このプロセスを通じて、経営層、事業部門、人事部門、IT部門など、関係者全員がテーブルにつき、自社の経営戦略や事業課題を再確認します。例えば、「3年後に海外市場での売上比率を30%に高める」「顧客満足度を20%向上させ、解約率を5%未満に抑える」「生産プロセスの自動化により、製造コストを15%削減する」といった具体的な経営目標を達成するために、デジタル技術をどのように活用できるかを議論します。

そして、その議論の結果として、「そのためには、どのような知識やスキルを持った人材が必要になるのか」という人材要件が導き出されます。この一連のプロセスを経ることで、人材育成が経営目標達成のための具体的な手段として位置づけられ、単なるコストではなく「未来への戦略的投資」としての意味を持つようになります。

ロードマップという形で可視化されることで、以下のような効果が期待できます。

- 全社的なコンセンサスの形成: 経営層から現場の従業員まで、誰もが「なぜ今、このスキルを学ぶ必要があるのか」を理解し、同じ目標に向かって取り組むことができます。

- 部門間連携の促進: 人材育成という共通の目標を通じて、これまで縦割りだった組織の壁を越えた連携や協力が生まれやすくなります。

- 一貫性のある意思決定: 新たな研修を導入する際や、採用活動を行う際に、「この施策はロードマップの方向性と合致しているか?」という明確な判断基準を持つことができます。

このように、DX人材育成ロードマップは、組織全体を正しい方向へと導く強力なコンパスの役割を果たします。

② 自社に必要な人材像とスキルが可視化される

多くの企業が「DX人材が欲しい」と口にしますが、その定義は極めて曖昧です。「DX人材」という言葉は、AIを開発する高度な専門家から、デジタルツールを使いこなす一般社員まで、非常に幅広い層を指します。ロードマップを作成するプロセスは、この抽象的な「DX人材」という言葉を、自社にとって意味のある具体的な人材像(ペルソナ)へと落とし込む作業です。

ロードマップ策定の初期段階では、後述するIPA(情報処理推進機構)が定める人材類型などを参考にしつつも、それらを丸呑みにするのではなく、自社の事業内容、組織文化、そしてDXの目的に合わせてカスタマイズしていきます。

例えば、

- 顧客接点のデジタル化を目指す小売業であれば、顧客体験をデザインする「デザイナー」や、顧客データを分析して施策を立案する「データサイエンティスト」の役割が重要になります。

- 工場のスマートファクトリー化を目指す製造業であれば、IoTデバイスから得られるデータを活用する「ソフトウェアエンジニア」や、生産ライン全体の最適化を構想する「ビジネスアーキテクト」が求められます。

このようにして定義された人材像ごとに、必要となるスキルセットを具体的に洗い出していきます。スキルは「テクニカルスキル(プログラミング、データ分析など)」「ビジネススキル(課題解決、マーケティングなど)」「ソフトスキル(コミュニケーション、リーダーシップなど)」といったカテゴリーに分類し、さらにそれぞれのスキルについて習熟度レベル(例:Level 1: 概要を理解している 〜 Level 5: 他者を指導できる)を設定します。

この「人材像」と「スキルマップ」が可視化されることで、以下のようなメリットが生まれます。

- 効果的な育成計画: 「誰に」「何を」「どのレベルまで」学んでもらう必要があるかが一目瞭然となり、最適な研修プログラムの選定や設計が可能になります。

- 的確な採用活動: 採用市場で探すべき人材の要件が明確になり、ミスマッチを防ぐことができます。

- 公平な人事評価: スキルマップを基にすることで、従業員のスキルレベルを客観的かつ公平に評価し、昇進や報酬に反映させる仕組みを構築できます。

曖昧な目標設定では、人は動きません。自社だけの具体的な人材像とスキルを定義することこそが、効果的な育成の第一歩となるのです。

③ 計画的な人材育成が可能になる

DX人材育成ロードマップは、その場しのぎの単発的な研修から、体系的かつ継続的な育成プログラムへとシフトするための設計図です。これにより、企業は計画的に人材への投資を行い、その効果を最大化できます。

ロードマップには、時間軸が明確に設定されています。例えば、「最初の1年間は全社員を対象にDXリテラシーの基礎教育を実施する」「2年目からは選抜メンバーを対象に専門スキル研修を開始し、実践的なプロジェクトにアサインする」「3年目には、育成された人材がリーダーとなって新たなDXプロジェクトを牽引する」といった、段階的な育成パスを描くことができます。

このような計画性を持つことで、以下の利点が生まれます。

- 学習効果の最大化: 基礎から応用、専門へと順を追って学習することで、知識が定着しやすくなり、スキルが着実に身につきます。いきなり高度な専門研修を受けても、土台となる知識がなければ消化不良に終わってしまいます。

- 進捗管理と効果測定の容易化: 「半年後にアセスメントテストを実施し、対象者の平均スコアを〇点向上させる」「1年後までに〇人のデータ分析人材を育成する」といったマイルストーンとKPI(重要業績評価指標)を設定することで、計画の進捗状況を客観的に把握できます。計画通りに進んでいない場合は、原因を分析し、早期に軌道修正することが可能です。

- 予算計画の合理化: 年間、あるいは中期的な視点で必要な育成コストを算出できるため、計画的に予算を確保しやすくなります。経営層に対しても、投資対効果(ROI)を明確に説明できます。

- 従業員のモチベーション向上: 従業員は、自分が今どの段階にいて、次に何を学べばどのようなキャリアが開けるのかという見通しを持つことができます。明確なキャリアパスは、学習に対する強力な動機付けとなり、自律的な成長を促します。

計画なくして成果なし。DX人材育成ロードマップは、貴重なリソースである「人」と「時間」と「コスト」を最も効率的に活用し、着実に成果を生み出すための不可欠なツールなのです。

ロードマップ作成の前に|DX人材の定義を理解する

効果的なDX人材育成ロードマップを作成するためには、その前提として「DX人材とは何か」についての共通理解を組織内で形成しておく必要があります。この章では、公的な定義や、役割を問わず求められる共通スキルについて解説し、自社の人材像を定義するための土台となる知識を提供します。

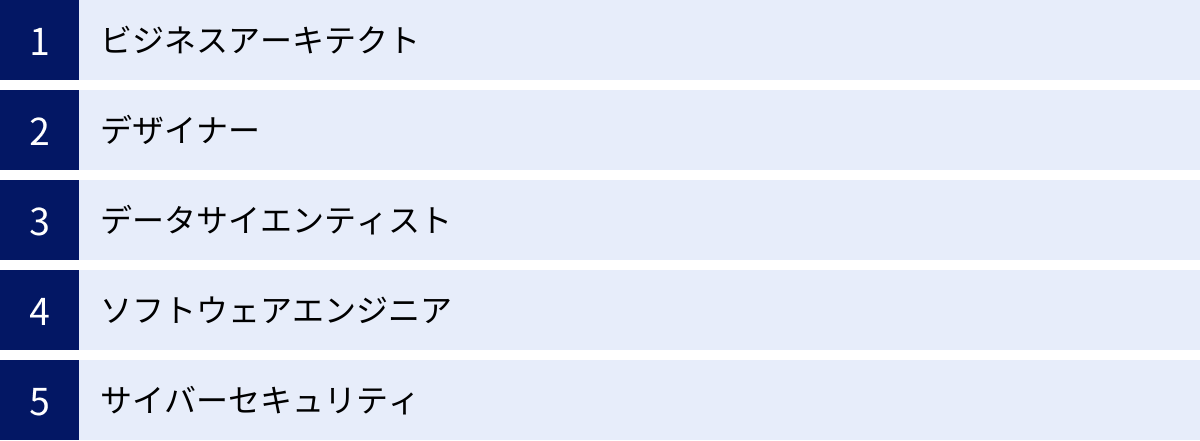

IPAが定める5つの人材類型

DX人材の定義を考える上で、最も広く参照されているのが、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が提示する人材類型です。IPAは「DX白書」などの調査レポートを通じて、DXを推進する上で中核となる役割を分類・定義しています。これらの類型を理解することは、自社に必要な人材ポートフォリオを考える上での優れた出発点となります。

(参照:IPA 独立行政法人情報処理推進機構「DX白書2023」)

ここでは、主要な5つの人材類型について、その役割と求められるスキルを詳しく見ていきましょう。

ビジネスアーキテクト

役割:

ビジネスアーキテクトは、DXの企画・立案・推進を主導する、いわば「DXの総指揮官」です。経営や事業部門の課題を深く理解し、それを解決するためのデジタル技術を活用したビジネスモデルやサービス、業務プロセスの変革を構想します。ビジネスの視点とテクノロジーの視点を併せ持ち、両者の橋渡し役を担う極めて重要な存在です。

具体的な業務:

- 市場動向や競合分析に基づき、新規事業や新サービスのアイデアを創出する。

- DXプロジェクトの目標設定、全体計画の策定、投資対効果の算出を行う。

- 関連部署(経営、事業、IT、法務など)との調整や合意形成を行う。

- プロジェクト全体の進捗を管理し、課題解決をリードする。

求められるスキル:

- ビジネス: 経営戦略理解、事業開発、マーケティング、ファイナンス

- テクノロジー: 主要なデジタル技術(AI, IoT, Cloudなど)に関する幅広い知識

- マネジメント: プロジェクトマネジメント、チェンジマネジメント、リーダーシップ

- ソフトスキル: 論理的思考、課題解決能力、コミュニケーション能力、交渉力

デザイナー

役割:

ここでのデザイナーとは、単に見た目を美しくするグラフィックデザイナーとは異なります。DXにおけるデザイナーは、顧客(ユーザー)の視点に立ち、製品やサービスの「体験(UX: User Experience)」全体を設計する専門家です。顧客が本当に求めているものは何かを徹底的に追求し、直感的で使いやすく、満足度の高いサービスやシステムを実現します。

具体的な業務:

- ユーザーインタビューやアンケート、行動データ分析などを通じて、顧客のニーズや課題を深く理解する。

- 顧客体験の全体像(カスタマージャーニーマップ)を描く。

- Webサイトやアプリケーションの画面設計(UI: User Interface)や情報構造をデザインする。

- プロトタイプを作成し、ユーザーテストを繰り返して改善を行う。

求められるスキル:

- 専門知識: デザイン思考、サービスデザイン、人間中心設計(HCD)、UI/UXデザイン

- 分析・調査: ユーザーリサーチ、データ分析、ペルソナ作成

- ツール: プロトタイピングツール(Figma, Adobe XDなど)の操作スキル

- ソフトスキル: 共感力、観察力、発想力、ファシリテーション能力

データサイエンティスト

役割:

データサイエンティストは、事業課題をデータ分析によって解決する専門家です。企業内に散在する膨大なデータを収集・加工・分析し、そこからビジネスに有益な知見や洞察を抽出します。勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた客観的な意思決定を可能にすることで、企業の競争力を高めます。

具体的な業務:

- 事業部門の課題をヒアリングし、分析可能な問いに落とし込む(課題設定)。

- 必要なデータを定義し、データベースなどから抽出・収集・前処理を行う。

- 統計学や機械学習の手法を用いてデータを分析し、モデルを構築する。

- 分析結果をグラフなどで可視化し、ビジネスサイドに分かりやすく報告・提言する。

求められるスキル:

- データサイエンス: 統計学、機械学習、深層学習に関する専門知識

- ITスキル: プログラミング言語(Python, R)、データベース(SQL)、データ分析基盤(クラウドサービスなど)の知識

- ビジネス: 担当する事業ドメインの深い理解、課題解決能力

- 可視化・伝達: データビジュアライゼーション、プレゼンテーション能力

ソフトウェアエンジニア

役割:

ソフトウェアエンジニアは、ビジネスアーキテクトやデザイナーが構想したDXの仕組みを、実際に動く形(システムやアプリケーション)として実現する技術者です。最先端の技術動向を常に把握し、高品質で安定した、かつ変化に強いソフトウェアを迅速に開発・提供することが求められます。

具体的な業務:

- システム全体のアーキテクチャ(構造)を設計する。

- プログラミング言語を用いて、ソフトウェアのコーディング(実装)を行う。

- クラウドサービス(AWS, Azure, GCPなど)を活用して、インフラを構築・運用する。

- アジャイル開発やDevOpsといった手法を用いて、開発プロセスを効率化・高速化する。

求められるスキル:

- プログラミング: 各種プログラミング言語(Java, Python, Go, JavaScriptなど)

- 技術領域: クラウド、コンテナ(Docker, Kubernetes)、データベース、ネットワーク、アジャイル開発、DevOps

- 設計能力: システムアーキテクチャ設計、ソフトウェア設計

- 品質保証: テスト技法、コードレビュー

サイバーセキュリティ

役割:

DXの推進は、利便性を高める一方で、新たなセキュリティリスクを生み出します。サイバーセキュリティの専門家は、DXによって拡大するサイバー攻撃の脅威から、企業の重要な情報資産やシステムを守る役割を担います。守るだけでなく、DXの企画段階から参画し、安全なサービス設計(セキュリティ・バイ・デザイン)を支援することも重要な責務です。

具体的な業務:

- 自社のシステムやネットワークの脆弱性を診断し、リスクを評価する。

- セキュリティポリシーの策定や、従業員へのセキュリティ教育を行う。

- ファイアウォールや侵入検知システム(IDS/IPS)などのセキュリティ製品を導入・運用する。

- サイバー攻撃を受けた際のインシデント対応(検知、分析、復旧)を行う。

求められるスキル:

- 専門知識: ネットワーク、OS、アプリケーション、暗号技術などに関する幅広いセキュリティ知識

- インシデント対応: フォレンジック調査、マルウェア解析

- 法規・標準: 個人情報保護法などの関連法規、ISO27001などのセキュリティ標準に関する知識

- リスク管理: リスクアセスメント、セキュリティ監査

これらの5類型はあくまで代表例であり、企業によってはこれらの役割を兼務したり、さらに細分化したりすることもあります。重要なのは、これらの類型を参考に、自社のDX戦略にとってどの役割が、どのくらいのレベルで必要なのかを具体的に定義することです。

DX人材に共通して求められるスキル

上記の専門職種だけでなく、DXを全社的に推進するためには、役職や部署に関わらず、すべての従業員が身につけるべき共通のスキルやマインドセットが存在します。これらは、専門家と他の従業員が円滑に協働し、組織全体のデジタル対応力を底上げするための土台となります。

ITリテラシー

専門家でなくとも、現代のビジネスパーソンはITやデジタル技術を適切に理解し、日々の業務に活用する能力が不可欠です。これには、WordやExcelといった従来のオフィスツールだけでなく、ビジネスチャット、Web会議システム、クラウドストレージ、プロジェクト管理ツールといったコラボレーションツールを円滑に使いこなす能力が含まれます。また、AI、IoT、5G、ブロックチェーンといったキーワードの基本的な意味や、それらがビジネスにどのような影響を与えるかを理解しておくことも、DX時代の基礎教養と言えます。

データサイエンス

データサイエンティストのような専門家でなくとも、すべての従業員がデータに基づいて物事を考え、判断する素養を持つことが重要です。これを「データリテラシー」とも呼びます。具体的には、売上データや顧客アンケートの結果など、身近なデータを見て「なぜこの数字になっているのか?」と問いを立てる力、基本的なグラフや統計指標(平均、中央値など)の意味を正しく理解する力、そしてBIツールなどを使って簡単なデータ可視化や分析を行える能力などが挙げられます。組織全体にデータ活用文化を根付かせるための第一歩です。

マネジメントスキル

DXは、単一の部署だけで完結するものではなく、多くの場合、部門を横断する大規模なプロジェクトとなります。そのため、特にリーダー層や管理職には、変化を伴うプロジェクトを円滑に推進し、チームを導くマネジメントスキルが求められます。従来型のウォーターフォール型だけでなく、変化に柔軟に対応できる「アジャイル」なプロジェクトマネジメント手法の理解は必須です。また、新しいシステムや業務プロセスへの移行に伴う現場の不安や抵抗を乗り越え、変革を組織に浸透させる「チェンジマネジメント」のスキルも極めて重要になります。

ビジネススキル

デジタル技術は、あくまでビジネス上の課題を解決するための「手段」です。そのため、技術の知識と同じくらい、自社の事業や顧客を深く理解し、本質的な課題を発見・解決する力が重要になります。これには、物事を構造的に捉え、筋道を立てて考える「ロジカルシンキング」、相手の意図を正確に汲み取り、自分の考えを分かりやすく伝える「コミュニケーション能力」、そして顧客の視点に立って課題を探求し、解決策を創出する「デザイン思考」などが含まれます。これらの普遍的なビジネススキルが、DXを成功に導く土台となります。

DX人材育成ロードマップの作り方5ステップ

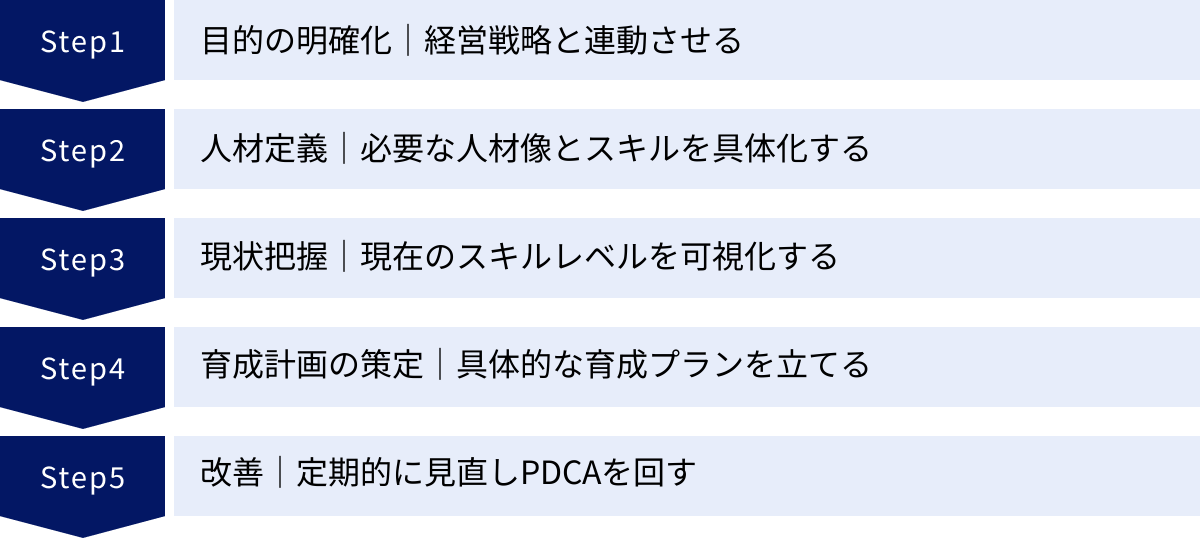

ここからは、本記事の核心であるDX人材育成ロードマップの具体的な作成手順を5つのステップに分けて解説します。このステップに従って進めることで、自社の状況に合った、実効性の高いロードマップを作成できます。

① 目的の明確化|経営戦略と連動させる

ロードマップ作成の最初の、そして最も重要なステップは、「何のためにDX人材を育成するのか?」という目的を明確にすることです。この目的が曖昧なままでは、後続のステップがすべて無意味になってしまいます。そして、その目的は必ず企業の経営戦略や事業目標と深く連動していなければなりません。

やるべきこと:

- 経営層の巻き込み: DX人材育成は人事部門だけの仕事ではありません。必ずCEO、COO、事業部長といった経営層を巻き込み、トップのコミットメントを得ることから始めます。

- 経営戦略の確認: 中期経営計画や年度事業計画などを参照し、会社が目指している方向性を再確認します。「3年後に売上を20%向上させる」「新規事業で市場シェア5%を獲得する」「顧客LTV(生涯価値)を1.5倍にする」といった、定量的で具体的な経営目標をリストアップします。

- DX戦略との紐付け: 次に、リストアップした経営目標を達成するために、DXがどのように貢献できるかを議論します。

- 例1(売上向上): ECサイトのパーソナライズ機能を強化して購入率を上げる、SNSマーケティングを高度化して新規顧客を獲得する、など。

- 例2(新規事業): 既存の顧客データを活用した新たなサブスクリプションサービスを立ち上げる、など。

- 例3(LTV向上): CRM/MAツールを導入して顧客との関係性を強化し、アップセル・クロスセルを促進する、など。

- 目的の言語化: これらの議論を経て、「〇〇という経営目標を達成するために、△△というDX施策を実行する。そのために、□□な能力を持つ人材が必要である」という形で、人材育成の目的を明確に言語化します。

このステップのアウトプットは、「DX推進によって達成したい経営目標と、そのための戦略概要」です。これが、ロードマップ全体のブレない軸となります。

② 人材定義|必要な人材像とスキルを具体化する

ステップ①で定めた目的を達成するためには、「具体的にどのような人材が必要なのか?」を定義します。ここでは、抽象的な「DX人材」を、自社独自の具体的な「人材像(ペルソナ)」と「スキルセット」に落とし込んでいきます。

やるべきこと:

- 人材類型の選定: 前述したIPAの5つの人材類型(ビジネスアーキテクト、デザイナー、データサイエンティスト、ソフトウェアエンジニア、サイバーセキュリティ)などを参考に、ステップ①で定めたDX戦略の実行に特に重要となる役割(ロール)を特定します。複数の役割が必要になることがほとんどです。

- 人材像(ペルソナ)の作成: 特定した役割ごとに、より具体的な人物像を描きます。

- 例(EC事業のパーソナライズ強化が目的の場合):

- 役割: データサイエンティスト

- ミッション: 顧客の購買データや行動ログを分析し、パーソナライズされたレコメンドエンジンの精度を向上させることで、購入率と顧客単価を引き上げる。

- 主な業務: データ分析基盤の運用、レコメンドアルゴリズムの開発・評価、ABテストの設計・実施、マーケティング部門への分析結果のレポーティング。

- 例(EC事業のパーソナライズ強化が目的の場合):

- スキルマップの作成: 作成した人材像ごとに、必要となるスキルを「テクニカルスキル」「ビジネススキル」「ソフトスキル」などのカテゴリに分けてリストアップします。さらに、各スキルについて習熟度レベルを定義することが重要です。これにより、客観的な評価が可能になります。

スキルレベル定義の例(5段階評価):

* Level 1: 指導者の下で、タスクの一部を実行できる(初心者)

* Level 2: 指導者の下で、一連のタスクを独力で実行できる(独り立ち)

* Level 3: 自律的にタスクを実行し、成果を出せる(一人前)

* Level 4: チーム内で指導的な役割を果たせる(中核人材)

* Level 5: 全社的な戦略に影響を与え、他者を育成できる(トップランナー) - 目標レベルの設定: 各人材像・各スキルにおいて、1年後、3年後にどのレベルに到達していてほしいか、という目標レベルを設定します。

このステップのアウトプットは、「人材定義書」と、それに対応する「スキルマップ(目標レベル付き)」です。これが、育成計画と現状評価の基準となります。

③ 現状把握|現在のスキルレベルを可視化する

理想の人材像とスキルマップ(To-Be)が定義できたら、次は「現在の従業員のスキルレベルはどうなっているのか?」という現状(As-Is)を正確に把握します。理想と現実のギャップを可視化することが、効果的な育成計画の策定に繋がります。

やるべきこと:

- アセスメント手法の選定: 従業員のスキルを客観的に測定するための方法を決定します。単一の手法に頼るのではなく、複数を組み合わせることで評価の精度が高まります。

- 自己申告: スキルマップを基に従業員自身が自分のスキルレベルを評価する。手軽に実施できるが、客観性に欠ける場合がある。

- 他者評価(上司・同僚): 上司や同僚が対象者を評価する(360度評価など)。より客観的な視点が得られる。

- スキルテスト: 知識の定着度を測るためのオンラインテストや筆記試験を実施する。

- 実技試験: コーディングテストやデータ分析課題など、実践的な能力を評価する。

- 外部アセスメントツール: 専門企業が提供するスキル診断サービスを活用する。標準化された指標で客観的に評価できる。

- アセスメントの実施: 選定した手法で、育成対象となる従業員(または全社員)のスキルアセスメントを実施します。実施前には、目的や評価基準を従業員に丁寧に説明し、不安を取り除くことが重要です。

- ギャップ分析: アセスメント結果をスキルマップにプロットし、目標レベル(To-Be)と現状レベル(As-Is)の差(ギャップ)を個人別、部署別、スキル別に可視化します。

- 「全社的にデータリテラシーが不足している」

- 「A部署はビジネススキルは高いが、テクニカルスキルが弱い」

- 「Bさんはポテンシャルは高いが、プロジェクトマネジメント経験が不足している」

といった、組織や個人の強みと弱みが明確になります。

このステップのアウトプットは、「スキルギャップ分析レポート」です。これが、次の育成計画を策定するための最も重要なインプットとなります。

④ 育成計画の策定|具体的な育成プランを立てる

ステップ③で明らかになったスキルギャップを、どのように埋めていくのか。いよいよ具体的な育成プログラムを計画し、ロードマップに落とし込んでいきます。

やるべきこと:

- 育成手法の組み合わせ: ギャップを埋めるための育成手法は一つではありません。学習効果を最大化するために、以下の3つをバランス良く組み合わせることが重要です。

- Off-JT (Off-the-Job Training): 職場を離れて行う研修。集合研修、eラーニング、外部セミナー参加など。体系的な知識のインプットに適している。

- OJT (On-the-Job Training): 実際の業務を通じて行う育成。上司や先輩からの指導、メンター制度、難易度の高い業務へのアサインなど。実践力の向上に不可欠。

- 自己啓発 (Self-Development): 従業員の自発的な学習を支援する施策。書籍購入補助、資格取得支援、社内勉強会の開催など。学習文化の醸成に繋がる。

- 学習パスの設計: 育成対象者のレベルや役割に応じて、段階的な学習の道のり(学習パス)を設計します。

- 例(データ分析人材の学習パス):

- フェーズ1(3ヶ月): 【Off-JT】eラーニングで統計学とSQLの基礎を学ぶ。

- フェーズ2(6ヶ月): 【Off-JT & OJT】BIツールの集合研修を受け、メンターの指導の下で実際の売上データを使った分析レポートを作成する。

- フェーズ3(1年): 【OJT】部門横断のデータ活用プロジェクトにメンバーとして参加し、実践経験を積む。

- 例(データ分析人材の学習パス):

- ロードマップへの落とし込み: これまで決めてきた要素を、時間軸を含んだ一枚のロードマップにまとめます。誰が(対象者)、何を(育成プログラム)、いつまでに(期間)、どのレベルまで(目標)到達するかを具体的に記述します。

- 予算と体制の確保: 計画を実行するために必要な研修費用、ツール導入費用、人件費などを算出し、予算を確保します。また、育成を推進する事務局や、現場で指導するメンターなどの役割分担を明確にし、実行体制を整えます。

このステップのアウトプットは、具体的なアクションプランが盛り込まれた「DX人材育成ロードマップ」本体と、それを支える「年間育成計画」「予算案」です。

⑤ 改善|定期的に見直しPDCAを回す

DX人材育成ロードマップは、一度作ったら完成ではありません。ビジネス環境や技術は常に変化しており、計画もそれに応じて柔軟に見直していく必要があります。ロードマップを「生き物」として捉え、継続的に改善していく仕組みを組み込むことが成功の鍵です。

やるべきこと:

- 評価指標(KPI)の設定: 育成活動の進捗と成果を客観的に測定するための指標を設定します。

- 先行指標(プロセスの評価): 研修受講率、コース修了率、理解度テストのスコア、学習時間など。

- 遅行指標(成果の評価): スキルアセスメントのスコア向上率、資格取得者数、育成された人材による業務改善件数や貢献利益、従業員エンゲージメントスコアなど。

- 定期的なモニタリングとレビュー: 四半期や半期に一度など、定期的にKPIの進捗を確認し、計画と実績の差異を分析するレビュー会議を実施します。経営層も参加し、全社的な課題として捉えることが重要です。

- フィードバックの収集: 受講者へのアンケートや、現場の管理職へのヒアリングを通じて、育成プログラムの内容や運用に関するフィードバックを収集します。

- 計画の改善(PDCAサイクル): レビュー結果やフィードバックに基づき、計画を改善します。

- Plan(計画): 策定したロードマップ

- Do(実行): 育成プログラムの実施

- Check(評価): KPIモニタリングとレビュー

- Action(改善): 評価結果を基に、次期のロードマップや育成プログラムを改善する

このPDCAサイクルを回し続けることで、ロードマップは常に最適化され、実効性の高いものへと進化していきます。

このステップは、ロードマップを一過性のイベントで終わらせず、企業の文化として根付かせるための重要なプロセスです。

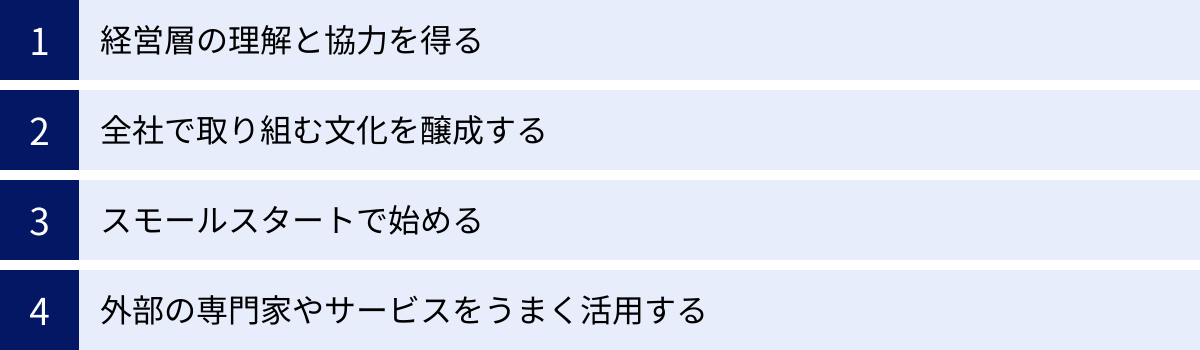

DX人材育成ロードマップを成功させる4つのポイント

緻密なロードマップを作成しても、それが絵に描いた餅で終わってしまうケースは少なくありません。計画を確実に実行し、成果に繋げるためには、組織全体で取り組むべきいくつかの重要なポイントが存在します。

① 経営層の理解と協力を得る

DX人材育成は、トップダウンの強力なリーダーシップなしには成功しません。なぜなら、DXは単なる技術導入ではなく、事業のあり方や組織文化そのものを変革する活動であり、そのための人材育成は全社的なリソース(人、モノ、金、時間)の再配分を伴うからです。

- ビジョンの発信: 経営層が自らの言葉で「なぜDX人材育成が必要なのか」「会社はどこへ向かうのか」というビジョンを繰り返し社内に発信することが、従業員の意識を変え、変革への機運を高めます。経営層のコミットメントが見えなければ、従業員は「また新しい掛け声だけで、本気ではないのだろう」と感じ、本気で学習に取り組むことはありません。

- 予算の確保: 効果的な育成には、研修費用やツール導入費など、相応の投資が必要です。短期的なコスト削減圧力に屈せず、中長期的な視点で人材育成への投資を継続する意思決定は、経営層にしかできません。ロードマップは、その投資の必要性と期待されるリターンを経営層に説明するための強力な武器となります。

- 部門間の壁の打破: DXプロジェクトは部門横断で進むことが多く、各部門の利害が対立することもあります。そうした際に、経営層が仲裁役となり、全社最適の視点で意思決定を下すことで、プロジェクトの停滞を防ぐことができます。

人事やDX推進の担当者は、ロードマップを携えて経営層と対話し、彼らを「最大の支援者」にすることが、成功への第一歩です。

② 全社で取り組む文化を醸成する

DXは、IT部門や一部の選抜されたエース社員だけのものではありません。すべての従業員が「自分ごと」として捉え、日々の業務の中でデジタルを当たり前に活用し、新しい学びを歓迎する。そのような組織文化を醸成することが、ロードCマップを真に機能させる土台となります。

- 「自分ごと」化の促進: 全社員を対象としたDXリテラシー研修や、DXの必要性を分かりやすく解説するセミナーなどを定期的に開催し、「DXは一部の専門家の話ではなく、自分たちの仕事と密接に関わっている」という意識を醸成します。

- 心理的安全性の確保: 新しいことに挑戦すれば、失敗はつきものです。「失敗を責めるのではなく、挑戦したことを称賛する」「失敗から学び、次に活かす」という文化がなければ、従業員は萎縮してしまいます。リーダーが率先して挑戦し、失敗談を共有することも有効です。

- 学習と実践の機会提供: 研修で学んだ知識を、実際の業務で使う機会がなければスキルは定着しません。学んだスキルを活かせる小さな改善活動を奨励したり、部門を超えた有志による社内勉強会やアイデアソンを開催したりするなど、インプットとアウトプットのサイクルを回す仕掛けが必要です。

文化の醸成には時間がかかります。しかし、この土壌がなければ、どんなに優れたロードマップも根付くことはありません。地道な働きかけを継続することが重要です。

③ スモールスタートで始める

壮大なDX人材育成ロードマップを策定したものの、最初から全社一斉に完璧な形で導入しようとすると、様々な問題に直面し、計画が頓挫してしまうリスクがあります。現場の混乱、想定外の課題の発生、予算の超過など、大規模な展開には困難が伴います。

そこで有効なのが、「スモールスタート」というアプローチです。

- パイロット導入: まずは、特定の部署(例えば、DXへの意識が高い部署や、課題が明確な事業部)や、特定のスキル領域(例えば、全社的な課題となっているデータ分析スキル)に絞って、ロードマップを試験的に導入します。

- 小さな成功体験の創出: パイロット導入で、「研修を受けた従業員が業務改善を実現した」「データに基づいた提案で受注に繋がった」といった小さな成功事例(Quick Win)を意図的に作り出します。この成功体験が、関係者の自信となり、次への推進力となります。

- 学びのフィードバック: スモールスタートの過程で得られた知見や反省点(「この研修内容は実務と少し乖離していた」「OJTのメンターが不足した」など)は、非常に貴重なデータです。これらの学びを、全社展開する際のロードマップや運用プロセスにフィードバックすることで、計画全体の精度と実効性を高めることができます。

まずは小さく始めて着実に成功を積み重ね、その成果を社内に広く共有することで、「我々の部署でもやってみたい」という自発的な動きを誘発し、無理なく全社へと展開していく。このアジャイルな進め方が、大規模な変革を成功に導く現実的な方法論です。

④ 外部の専門家やサービスをうまく活用する

DX人材育成のノウハウが十分にない企業が、ロードマップの策定から研修コンテンツの開発、アセスメントの実施まで、すべてを自前(内製)でやろうとすると、膨大な時間と労力がかかり、結果的に質の低いものになってしまう可能性があります。

自社のリソースだけで完結させようとせず、不足している部分は外部の専門家やサービスを賢く活用するという視点が非常に重要です。

- ロードマップ策定支援: 自社の課題整理や、あるべき人材像の定義に悩む場合は、DX人材育成を専門とするコンサルティングファームに相談し、客観的な視点からアドバイスをもらうことが有効です。

- 研修サービス: AI、データサイエンス、クラウド技術といった専門的なスキルは、質の高い研修コンテンツを持つ外部の研修サービス(e-ラーニングや集合研修)を利用するのが効率的です。自社でコンテンツを開発する手間が省け、最新の知識を学ぶことができます。

- アセスメントツール: 従業員のスキルレベルを客観的かつ網羅的に測定したい場合は、外部のスキルアセスメントサービスを活用することで、公平で信頼性の高いデータを効率的に収集できます。

- コーチング・メンタリング: 社内に指導できる人材がいない場合は、外部の専門家によるコーチングやメンタリングを導入し、育成対象者の実践的なスキル向上をサポートしてもらう方法もあります。

重要なのは、「何でも外部に丸投げする」のではなく、「自社の強みと弱みを冷静に分析し、本当に必要な部分だけを戦略的に外部リソースで補う」という考え方です。外部サービスを選定する際には、自社の目的や文化に合っているか、豊富な実績があるか、導入後のサポート体制は充実しているかを慎重に見極めましょう。

すぐに使えるDX人材育成ロードマップのテンプレート

ここでは、これまでのステップを踏まえて、実際にロードマップを作成する際にたたき台として活用できるシンプルなテンプレートをご紹介します。架空の「中堅部品メーカー」を例に、記入例も示しています。このテンプレートを基に、自社の状況に合わせてカスタマイズしてみてください。

【DX人材育成ロードマップ テンプレート(記入例)】

1. 全社共通の目的・戦略

| 項目 | 内容(記入例) |

|---|---|

| 経営課題 | 熟練技術者の退職による技術伝承の危機、および製品の品質のばらつき。 |

| DX戦略目標 | 【目標】 3年以内に、主要生産ラインにおける不良品率を30%削減する。 【戦略】 工場のIoT化を推進し、センサーデータと熟練技術者の暗黙知をAIで解析。品質劣化の予兆検知モデルを構築し、現場にフィードバックする。 |

2. 育成対象と人材像

| 項目 | 内容(記入例) |

|---|---|

| 育成対象部署 | 生産技術部、品質保証部 |

| 育成する人材像 | 【役割】 データ活用型エンジニア(生産技術) 【ミッション】 現場の課題を理解し、収集されたデータを分析して、品質改善や生産性向上のための具体的な施策を立案・実行する。 |

3. スキルマップと育成計画(個人・役割ごと)

| スキルカテゴリ | スキル項目 | 現状レベル (As-Is) | 1年後目標 (To-Be) | 3年後目標 (To-Be) | 育成施策(How) | 評価方法(KPI) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ビジネススキル | 課題発見・解決力 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | ・ロジカルシンキング研修(Off-JT) ・現場ヒアリングと課題設定(OJT) |

・課題設定シートの評価 ・改善提案件数 |

| ITリテラシー | データリテラシー | Level 1 | Level 3 | Level 3 | ・統計学基礎 eラーニング(Off-JT) ・BIツール(Tableau)研修(Off-JT) |

・理解度テスト ・BIツールでのレポート作成 |

| 専門スキル | データ分析 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | ・Pythonプログラミング基礎(Off-JT) ・品質データを用いた分析演習(OJT) |

・コーディング課題 ・分析レポートの精度 |

| 専門スキル | ドメイン知識(生産技術) | Level 3 | Level 4 | Level 4 | ・熟練技術者へのヒアリング(OJT) ・社内技術勉強会への参加(自己啓発) |

・上長による業務評価 ・技術レポートの評価 |

4. 全体タイムライン(マイルストーン)

| 期間 | フェーズ | 主な取り組み |

|---|---|---|

| 〜6ヶ月後 | 導入期 | ・全社向けDXリテラシー教育の実施 ・対象者の選抜とスキルアセスメントの実施 ・基礎スキル(統計、BIツール)のインプット |

| 〜1年後 | 実践準備期 | ・専門スキル(Python)の学習開始 ・メンター制度を開始し、OJTでの小規模なデータ分析に着手 |

| 〜2年後 | 実践・展開期 | ・部門横断の品質改善プロジェクトへアサイン ・後輩への指導(ミニメンター)を開始 |

| 〜3年後 | 自走・定着期 | ・プロジェクトリーダーとしてデータ活用施策を牽引 ・成功事例を社内に展開し、横展開を推進 |

このテンプレートはあくまで一例です。「人材像」を複数設定したり、「スキル項目」をより細分化したりと、自社の状況に応じて自由に項目を追加・修正して活用してください。重要なのは、「目的」から「具体的な施策」までが一貫して繋がっていることです。

DX人材育成におすすめの研修サービス4選

DX人材育成を自社だけで行うには限界があります。ここでは、外部の専門的な研修サービスを活用する際に、多くの企業で導入実績があり、質の高いコンテンツを提供している代表的なサービスを4つご紹介します。各サービスの特徴を比較し、自社の課題に合ったものを選ぶ際の参考にしてください。

| サービス名 | 特徴 | 主な学習領域 | 対象者 |

|---|---|---|---|

| 株式会社キカガク | AI・データサイエンス領域に強み。実務で使えることを重視した実践的なカリキュラム。 | AI、機械学習、データサイエンス、Python、DXリテラシー | 全社員〜エンジニア |

| Aidemy Business | 200以上の豊富なオンライン講座。学習状況の可視化やスキルマップ作成支援など管理機能が充実。 | AI、データ分析、IoT、クラウド、ソフトウェア開発、DXマネジメント | 全社員〜専門人材 |

| TECH I.S. | 実践的なプログラミング教育が強み。手厚いメンターサポートによる伴走型学習。 | Web開発(Python/Django)、データサイエンス、IT基礎 | エンジニア、非エンジニア |

| MENTER | 伴走型のオンライン学習サービス。実践的な課題とプロのメンターによるフィードバックが特徴。 | DXリテラシー、Webマーケティング、UI/UX、データ活用 | DX推進担当者、マーケター |

① 株式会社キカガク

株式会社キカガクは、特にAI・データサイエンス分野の教育に強みを持つ研修サービスです。「あるべき姿で学ぶをすべてのひとに」をミッションに掲げ、単なる知識のインプットに留まらず、実務で使えるようになることを重視したカリキュラムが特徴です。

法人向けサービス「キカガク for Business」では、全社員向けのDXリテラシー研修から、データサイエンティストやAIエンジニアを目指す専門人材育成コースまで、幅広いレベルに対応しています。Pythonや機械学習、ディープラーニングといった専門技術だけでなく、ビジネス職が学ぶべきDX推進のための基礎知識コースも充実。経済産業省が認定する「G検定」「E資格」の対策講座も高い評価を得ています。動画学習だけでなく、講師によるライブ研修やハンズオン形式の演習を組み合わせることで、高い学習効果が期待できます。

(参照:株式会社キカガK公式サイト)

② Aidemy Business(株式会社アイデミー)

Aidemy Businessは、株式会社アイデミーが提供する法人向けのオンラインDX人材育成プラットフォームです。最大の魅力は、その圧倒的なコンテンツ量にあります。AI、データ分析、IoT、クラウド、ソフトウェア開発、ビジネススキルまで、DXに関連するあらゆる領域をカバーする200以上の講座が用意されており、従業員は自分のレベルや興味に合わせて自由に学習を進めることができます。

また、人事・研修担当者向けの管理機能が非常に充実している点も大きな特徴です。従業員一人ひとりの学習進捗や習熟度をダッシュボードで一元管理できるほか、自社に必要なスキルマップを作成し、それに基づいて推奨講座を割り当てるといった、ロードマップ運用を強力にサポートする機能も備わっています。全社的なDXリテラシーの底上げから、特定の専門人材の育成まで、一気通貫で対応できる総合力の高いサービスです。

(参照:Aidemy Business 公式サイト)

③ TECH I.S.(株式会社テックアイエス)

TECH I.S.(テックアイエス)は、もともと個人向けのプログラミングスクールとして高い実績を持つサービスですが、そのノウハウを活かした法人研修も提供しています。強みは、徹底した実践主義と、学習者の挫折を防ぐ手厚いサポート体制です。

単に動画を見るだけでなく、実際に手を動かしてアプリケーションを開発するカリキュラムが中心となっており、実務で通用するスキルを身につけることができます。また、週2回のマンツーマンメンタリングや、質問し放題のチャットサポートなど、学習者が疑問点をすぐに解消できる伴走型のサポートが充実しています。社内でソフトウェアエンジニアやデータサイエンティストを育成したい場合や、非エンジニアにプログラミングの基礎をしっかりと学ばせたい場合に特に適しています。

(参照:TECH I.S. 法人研修公式サイト)

④ MENTER(WHITE株式会社)

MENTER(メンター)は、WHITE株式会社が提供する伴走型のオンライン学習サービスです。DXリテラシー、Webマーケティング、UI/UXデザイン、データ活用といった、事業会社のDX推進担当者に求められる実践的なスキルセットに特化しています。

MENTERの最大の特徴は、「実践課題」と「プロのメンターによるフィードバック」のサイクルにあります。学習者は、インプット教材で学んだ知識を基に、実務に近い設定の課題に取り組みます。提出した課題に対して、現場の第一線で活躍するプロのメンターから、具体的で的確なフィードバックが返ってくるため、「分かったつもり」で終わらせず、実践的なスキルとして定着させることができます。自社のWebサイト改善やマーケティング施策の高度化といった、具体的な課題解決に直結する人材を育成したい企業におすすめのサービスです。

(参照:MENTER 公式サイト)

まとめ

本記事では、DX人材育成ロードマップの作り方を中心に、その定義からメリット、成功のポイント、テンプレート、おすすめの研修サービスまで、幅広く解説してきました。

DX人材育成ロードマップは、単に研修を並べた計画表ではありません。それは、企業の経営戦略と深く結びつき、未来の競争力を支える人材という最も重要な資産を、いかにして育んでいくかを示す「戦略的設計図」です。

この記事で解説した5つのステップを再掲します。

- 目的の明確化: 経営戦略と連動させ、育成の「Why」を定める。

- 人材定義: 必要な人材像とスキルを具体化し、「Who」と「What」を定義する。

- 現状把握: スキルアセスメントで理想と現実のギャップ(As-Is/To-Be)を可視化する。

- 育成計画の策定: ギャップを埋めるための具体的な育成プラン(How)を設計する。

- 改善: PDCAサイクルを回し、ロードマップを継続的に見直し、進化させる。

このロードマップを成功に導くためには、経営層の強力なコミットメント、失敗を恐れず挑戦を奨励する全社的な文化醸成、そしてスモールスタートで着実に成果を積み重ねるアジャイルなアプローチが不可欠です。

DXという言葉に気後れする必要はありません。まずは、自社の現状の課題を整理し、この記事で紹介したテンプレートを使って、小さなロードマップの草案を描くことから始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、企業の未来を大きく変えるきっかけとなるはずです。