現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化と市場のグローバル化により、かつてないほどのスピードで変化しています。このような状況下で企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するために不可欠な経営戦略として、デジタルトランスフォーメーション(DX)が注目されています。

しかし、「DX」という言葉は広く使われるようになった一方で、その本質的な意味や目的、具体的な進め方については、まだ十分に理解されていないケースも少なくありません。単なる「IT化」や「デジタルツールの導入」と混同され、本来目指すべき変革に至らないこともあります。

この記事では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の基本的な定義から、なぜ今DXが必要とされているのかという背景、推進することで得られるメリット、そして成功に導くための具体的なステップやポイントまで、網羅的に解説します。DXの本質を正しく理解し、自社の未来を切り拓くための一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

デジタルトランスフォーメーション(DX)とは

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、現代の企業経営において最も重要なキーワードの一つです。しかし、その定義は多岐にわたり、人によって解釈が異なる場合もあります。ここでは、公的な定義に触れながら、DXが真に目指すものは何かを深掘りしていきます。

経済産業省によるDXの定義

日本においてDXを語る上で欠かせないのが、経済産業省が公表している定義です。同省が2018年12月に発表し、その後も改訂を重ねている「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン Ver. 2.0」)

この定義は、DXの本質を捉える上で非常に重要な要素を含んでいます。単に新しい技術を導入することだけを指すのではなく、より広範で根源的な変革を意味していることがわかります。この定義をいくつかの要素に分解して理解を深めていきましょう。

- ビジネス環境の激しい変化への対応:

現代はVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)の時代と呼ばれ、市場のルールや顧客の価値観が常に変化しています。DXは、こうした予測困難な変化に迅速かつ柔軟に対応できる企業体質を構築するための戦略です。 - データとデジタル技術の活用:

AI、IoT、クラウドコンピューティングといったデジタル技術は、DXを実現するための「手段」です。そして、これらの技術を活用して収集・分析される「データ」が、意思決定の質を高め、新たな価値創造の源泉となります。 - 製品・サービス、ビジネスモデルの変革:

DXの核心は、既存のビジネスのやり方を根本から見直すことにあります。例えば、物を売って終わりにする「売り切り型」のビジネスから、顧客と継続的な関係を築き、サービスを提供し続ける「リカーリング型(サブスクリプションなど)」のビジネスモデルへ転換することも、DXの一つの形です。これは単なる改善(Improvement)ではなく、変革(Transformation)であることを示唆しています。 - 業務、組織、プロセス、企業文化・風土の変革:

ビジネスモデルの変革を成し遂げるためには、その土台となる企業内部の変革が不可欠です。紙とハンコ中心の非効率な業務プロセス、部門間の連携を妨げる縦割り組織(サイロ化)、挑戦を許容しない硬直的な企業文化などは、DXの大きな障壁となります。DXは、テクノロジーの変革であると同時に、組織と人の変革でもあるのです。 - 競争上の優位性の確立:

DXの最終的な目的は、これら一連の変革を通じて、他社にはない独自の価値を提供し、市場における競争優位性を確立・維持することにあります。

このように、経済産業省の定義は、DXが技術導入に留まらない、全社的な経営改革であることを明確に示しています。

DXで目指すのは「ビジネスモデルの変革」

前述の定義からもわかるように、DXが目指す最終的なゴールは、単なる業務効率化やコスト削減ではありません。それらはDXの過程で得られる効果の一部ではありますが、本質ではありません。DXで真に目指すべきは、デジタル技術とデータを活用した「ビジネスモデルの変革」と、それによる「新たな価値創造」です。

ビジネスモデルの変革とは、企業が「誰に」「何を」「どのように」提供して収益を上げるかという、事業の根幹を成す仕組みを再構築することを意味します。

例えば、ある建設機械メーカーを考えてみましょう。

従来のビジネスモデルは、建設機械を製造し、販売代理店を通じて顧客に販売することでした。これは典型的な「モノ売り」のビジネスです。

しかし、DXに取り組むことで、このビジネスモデルは大きく変革する可能性があります。

各建設機械にIoTセンサーを取り付け、稼働状況、燃料消費量、部品の消耗度といったデータをリアルタイムで収集します。収集したビッグデータをAIで分析することで、故障の兆候を事前に予測し、部品が壊れる前に交換を提案する「予知保全サービス」を提供できるようになります。

さらに、顧客の稼働データから、より効率的な機械の動かし方をコンサルティングしたり、複数の工事現場で機械を融通し合うシェアリングプラットフォームを構築したりすることも考えられます。

この結果、この企業は単なる「機械メーカー」から、顧客の課題解決を支援する「ソリューションプロバイダー」へと変貌を遂げます。収益源も、一度きりの機械販売から、継続的に収益が見込めるサービス利用料へとシフトしていきます。これが、DXが目指すビジネスモデルの変革の具体例です。

このように、DXはデジタル技術を「目的」として導入するのではなく、「ビジネスを変革するための強力な手段」として戦略的に活用することが重要です。そのためには、自社がどのような価値を顧客に提供したいのか、どのような企業でありたいのかという明確なビジョンを描き、そこから逆算して必要な技術や組織のあり方を考えていくアプローチが求められます。

DXと似た言葉との違い

DXについて語る際、「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」といった類似の言葉が頻繁に登場します。これらはDXと密接に関連していますが、その意味する範囲や段階が異なります。これらの違いを正しく理解することは、DXの本質を掴む上で非常に重要です。

デジタイゼーション(Digitization)

デジタイゼーションとは、「アナログな物理情報をデジタル形式に変換すること」を指します。これは、DXに向けた最も基礎的で最初のステップと位置づけられます。言い換えれば、「モノのデジタル化」や「情報のデータ化」です。

デジタイゼーションの目的は、情報をコンピュータで扱える形式に変換し、保存、検索、共有を容易にすることにあります。この段階では、既存の業務プロセス自体は大きく変わりません。

【デジタイゼーションの具体例】

- 紙の契約書や請求書をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する。

- 会議での議論を録音し、音声データとして保存する。

- 手書きの図面をCAD(Computer-Aided Design)ソフトウェアでデータ化する。

- フィルムカメラで撮影した写真をデジタルスキャンする。

- 顧客の名刺情報を専用アプリで読み取り、データとして管理する。

これらの活動は、情報をデジタル化することで物理的な保管スペースを削減したり、必要な情報を探しやすくしたりするメリットをもたらします。しかし、これだけでは業務のやり方が根本的に変わるわけではなく、あくまでも後続のステップへの準備段階と言えます。デジタイゼーションは、DXの土台となるデータを生み出すための不可欠なプロセスです。

デジタライゼーション(Digitalization)

デジタライゼーションとは、「特定の業務プロセス全体をデジタル技術を活用して効率化・自動化すること」を指します。デジタイゼーションによってデータ化された情報を活用し、個別の業務のあり方そのものをデジタル前提で見直す段階です。

デジタライゼーションの目的は、特定の業務における生産性の向上、コスト削減、ヒューマンエラーの削減などを実現することにあります。デジタイゼーションが「点」のデジタル化だとすれば、デジタライゼーションはそれらの点をつなぎ、業務プロセスという「線」をデジタル化するイメージです。

【デジタライゼーションの具体例】

- RPA(Robotic Process Automation)を導入し、請求書データの入力や転記といった定型的な事務作業を自動化する。

- SFA(Sales Force Automation)/CRM(Customer Relationship Management)ツールを導入し、営業活動の報告や顧客情報管理をデジタル化・一元化する。

- 紙の稟議書や申請書を廃止し、ワークフローシステムを導入して申請から承認までのプロセスをオンラインで完結させる。

- Web会議システムやビジネスチャットツールを導入し、遠隔地とのコミュニケーションを円滑化する。

- マーケティングオートメーション(MA)ツールを導入し、見込み客の育成プロセスを自動化する。

デジタライゼーションは、特定の業務を劇的に効率化し、従業員をより付加価値の高い仕事に集中させる効果があります。多くの企業が「DX」として取り組んでいる活動は、実際にはこのデジタライゼーションの段階にあることが多いです。デジタライゼーションは、組織全体の変革であるDXに向けた重要な中間ステップと言えます。

DX・デジタイゼーション・デジタライゼーションの関係性

ここまで解説してきた3つの言葉の関係性を整理すると、「デジタイゼーション → デジタライゼーション → デジタルトランスフォーメーション(DX)」という段階的な発展プロセスとして捉えることができます。

| 用語 | 目的 | 具体例 | スコープ(対象範囲) |

|---|---|---|---|

| デジタイゼーション (Digitization) | アナログ情報のデジタル化 | 紙書類のPDF化、音声のデータ化、写真のデジタル化 | 個別のアセット(情報・モノ) |

| デジタライゼーション (Digitalization) | 特定プロセスの効率化・自動化 | RPA導入、SFA/CRM導入、ワークフローシステムの導入 | 個別の業務プロセス |

| デジタルトランスフォーメーション (DX) | ビジネスモデルの変革と新たな価値創造 | サブスクリプションモデルへの転換、データ駆動型サービスの提供、新たな顧客体験の創出 | 組織・ビジネス全体 |

この3つの関係性は、しばしば次のように例えられます。

- デジタイゼーション: 地図を紙からデジタルデータ(画像やGISデータ)にする段階。

- デジタライゼーション: そのデジタル地図データを使って、現在地から目的地までの最適なルートを検索するナビゲーションアプリを開発する段階。移動というプロセスが効率化される。

- デジタルトランスフォーメーション(DX): ナビゲーションデータに加え、交通量データやユーザーの移動履歴データを分析し、移動そのものをサービスとして提供するMaaS(Mobility as a Service)のような新しいビジネスモデルを創造する段階。人々の移動に関する価値観や行動様式そのものを変革する。

この違いを理解することがなぜ重要なのでしょうか。それは、多くの企業がデジタライゼーション(業務効率化)の達成をもって「DXが完了した」と誤解してしまう危険性があるからです。業務効率化はもちろん重要ですが、それだけでは競合他社も同様の取り組みを進めるため、持続的な競争優位性を築くことは困難です。

真のDXは、デジタイゼーションとデジタライゼーションを土台としつつ、その先にある「ビジネスのあり方そのものを変革し、市場におけるゲームのルールを変える」ことを目指す、より長期的で戦略的な取り組みなのです。

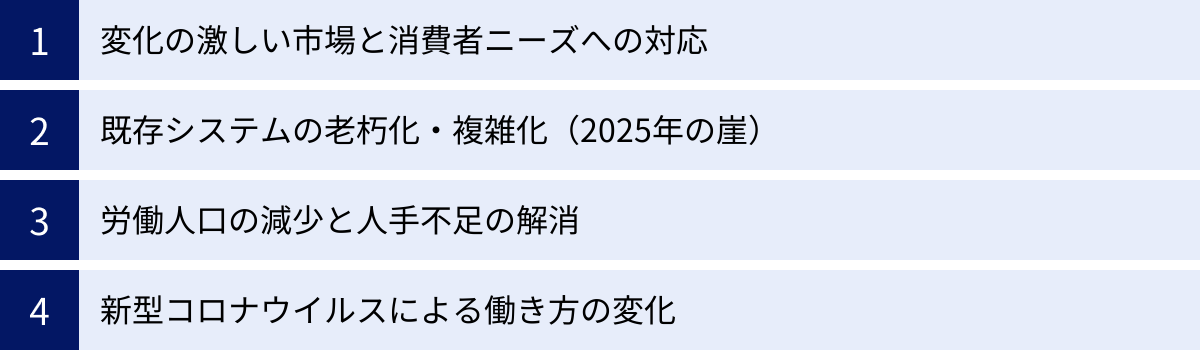

なぜ今、DXの推進が必要なのか

デジタルトランスフォーメーション(DX)が、単なる経営トレンドではなく、すべての企業にとって避けては通れない必須の取り組みとなっている背景には、深刻な社会・経済的な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、なぜ今、これほどまでにDXの推進が叫ばれているのか、その主要な理由を4つの側面から解説します。

変化の激しい市場と消費者ニーズへの対応

現代の市場環境は、「デジタルディスラプション(デジタルによる破壊)」という言葉に象徴されるように、既存の業界構造がデジタル技術によって根底から覆される時代にあります。GAFAM(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft)に代表されるデジタルジャイアントや、新興のスタートアップ企業が、業界の垣根を越えて次々と新しいサービスを投入し、従来のビジネスモデルを陳腐化させています。

同時に、消費者の行動様式も劇的に変化しました。スマートフォンの普及により、人々はいつでもどこでも情報を収集し、商品を比較検討し、購入できるようになりました。SNSを通じて個人の体験が瞬時に共有され、企業の評判を大きく左右します。このような環境下で、消費者は画一的な製品やサービスに満足せず、自分自身の趣味嗜好やライフスタイルに合わせた「パーソナライズされた体験」を求めるようになっています。

こうした市場と消費者の急速な変化に対応できない企業は、あっという間に顧客から見放され、競争から脱落していくリスクに晒されています。DXは、顧客データをリアルタイムで収集・分析し、変化の兆候をいち早く捉え、パーソナライズされた製品やサービスを迅速に提供するための鍵となります。市場の変化に受け身で対応するのではなく、データとデジタル技術を駆使して変化を予測し、能動的に顧客価値を創造していくために、DXは不可欠なのです。

既存システムの老朽化・複雑化(2025年の崖)

多くの日本企業が抱える深刻な問題として、「レガシーシステム」の存在が挙げられます。レガシーシステムとは、長年にわたって改修を繰り返してきた結果、構造が複雑化・ブラックボックス化してしまった古い基幹システムのことです。

経済産業省は2018年に発表した「DXレポート」の中で、このレガシーシステムがDX推進の大きな足かせとなり、このまま放置すれば2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしました。これが、いわゆる「2025年の崖」です。

レガシーシステムが引き起こす問題は多岐にわたります。

- ブラックボックス化: 長年の改修で内部構造が複雑になり、当時の開発者も退職しているため、システム全体を把握している人が誰もいない状態。改修や他システムとの連携が極めて困難になる。

- データ活用の阻害: システムが部門ごとにサイロ化(孤立化)しており、全社横断的なデータ活用ができない。DXの生命線であるデータドリブンな経営が阻害される。

- 高額な維持コスト: 古い技術で構築されているため、維持・保守に多大なコストと専門知識を持つ人材が必要となり、新たなIT投資の足かせとなる。

- セキュリティリスクの増大: 最新のセキュリティ対策を施すことが難しく、サイバー攻撃に対する脆弱性が高まる。

- 事業環境の変化への不追随: 市場の変化に合わせて迅速にシステムを改修することができず、ビジネスチャンスを逸してしまう。

これらの問題を解決し、DXを本格的に推進するためには、レガシーシステムからの脱却が避けて通れません。既存システムを刷新し、クラウドベースの柔軟で拡張性の高いシステムアーキテクチャへ移行すること(システムモダナイゼーション)は、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。

労働人口の減少と人手不足の解消

日本は世界でも類を見ないスピードで少子高齢化が進行しており、生産年齢人口(15~64歳)は減少し続けています。多くの業界、特に労働集約的な産業において、人手不足はすでに深刻な経営課題となっています。

このような状況で企業が成長を続けるためには、一人ひとりの生産性を向上させることが絶対条件となります。従来の「人海戦術」に頼ったビジネスモデルは、もはや限界を迎えています。

DXは、この人手不足という社会課題に対する有効な解決策となり得ます。

- 業務の自動化: RPAやAIを活用して、データ入力、書類作成、問い合わせ対応といった定型業務や単純作業を自動化する。これにより、従業員はより付かさ値の高い、創造的な業務に集中できるようになります。

- 省人化: IoTセンサーやAIカメラによる遠隔監視や異常検知、ドローンによる点検や測量など、これまで人が行っていた作業をデジタル技術で代替し、現場の作業員を減らすことが可能になります。

- 技能の伝承: 熟練技術者のノウハウや勘といった暗黙知を、AIやAR(拡張現実)技術を用いてデータ化・マニュアル化し、若手従業員へのスムーズな技能伝承を支援します。

DXは、限られた人材という貴重な経営資源を最大限に活用し、企業の持続可能性を高めるための鍵となるのです。

新型コロナウイルスによる働き方の変化

2020年以降の世界的な新型コロナウイルスのパンデミックは、期せずして日本企業のDXを強力に後押しする契機となりました。感染拡大防止のために半ば強制的に導入が広がったテレワーク(リモートワーク)は、その最たる例です。

多くの企業が、Web会議システム、ビジネスチャット、クラウドストレージといったデジタルツールを急遽導入し、場所にとらわれない働き方を模索し始めました。これにより、これまで「出社が当たり前」とされてきた固定観念が崩れ、働き方の多様化が一気に進みました。

また、パンデミックはグローバルなサプライチェーンの脆弱性も露呈させました。特定地域からの部品供給が滞り、生産がストップするといった事態が多発し、サプライチェーン全体をリアルタイムで可視化し、リスクを迅速に察知・対応できるデジタル基盤の重要性が再認識されました。

さらに、非対面・非接触でのサービス提供が求められるようになり、オンラインでの販売(EC)や顧客サポート、オンライン診療、オンライン授業などが急速に普及しました。

このように、コロナ禍は、デジタル化の遅れが事業継続における致命的なリスクであることを多くの企業に痛感させました。平時だけでなく有事にも強い、しなやかで強靭な(レジリエントな)企業体質を構築する上で、DXが不可欠であることが明確になったのです。

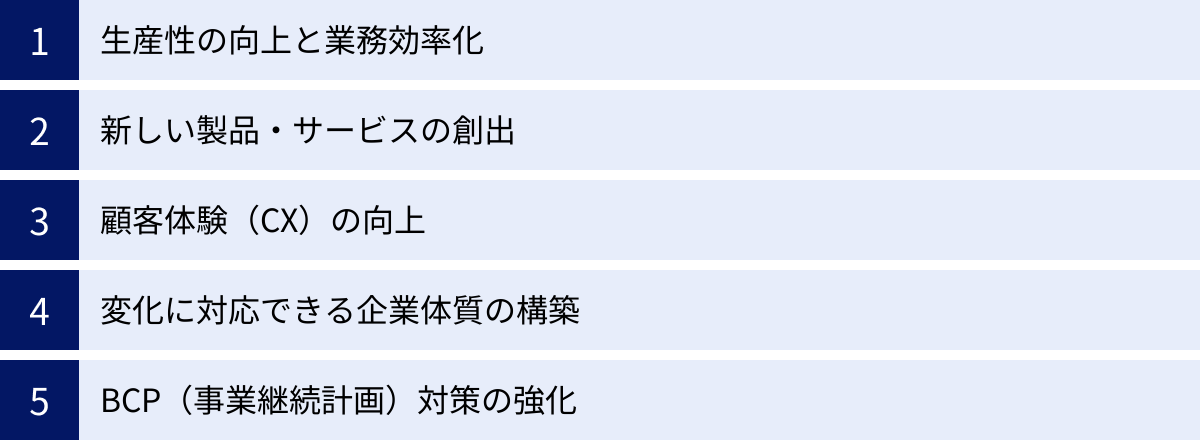

DXがもたらすメリット

デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進は、企業に多岐にわたる恩恵をもたらします。それは単なるコスト削減や業務効率化に留まらず、企業の競争力を根幹から強化し、持続的な成長を可能にするものです。ここでは、DXがもたらす代表的な5つのメリットについて具体的に解説します。

生産性の向上と業務効率化

DXがもたらす最も直接的で分かりやすいメリットが、生産性の向上と業務効率化です。これは主に「デジタライゼーション」の段階で顕著に現れますが、DXの基盤となる重要な効果です。

- 定型業務の自動化: RPAやAIを導入することで、これまで人が時間をかけて行っていたデータ入力、帳票作成、メール送信といった定型的なルーティンワークを自動化できます。これにより、従業員は単純作業から解放され、より分析的・創造的な業務、あるいは顧客との対話といった付加価値の高い仕事に集中できるようになります。これは、従業員のエンゲージメント向上にも繋がります。

- プロセスの迅速化: 紙とハンコによる稟議や申請プロセスをワークフローシステムに置き換えることで、申請から承認までのリードタイムが劇的に短縮されます。進捗状況が可視化されるため、ボトルネックの特定も容易になります。

- 情報共有の円滑化: クラウドベースのツール(グループウェア、ストレージ、プロジェクト管理ツールなど)を活用することで、部門や拠点の壁を越えて、必要な情報がリアルタイムで共有されます。これにより、部門間の連携がスムーズになり、組織全体としての意思決定のスピードが向上します。無駄な会議や報告作業の削減にも繋がります。

これらの取り組みは、コスト削減に直結するだけでなく、企業の俊敏性(アジリティ)を高める上で不可欠です。

新しい製品・サービスの創出

DXの本質的なメリットは、既存事業の効率化に留まらず、これまでになかった全く新しい製品・サービス、あるいはビジネスモデルを創出できる点にあります。これが、競合他社との差別化を図り、持続的な成長を実現するための鍵となります。

- データ駆動型のサービス開発: IoTデバイスを通じて収集した製品の稼働データや、Webサイト・アプリから得られる顧客の行動データを分析することで、これまで見過ごされてきた新たなニーズや課題を発見できます。このインサイト(洞察)を基に、顧客が本当に求めている製品やサービスを開発することが可能になります。

- 製品のサービス化(Servitization): 従来の「モノを売る」ビジネスから、モノを起点として継続的なサービスを提供するビジネスモデルへ転換できます。例えば、製造業者が自社製品にセンサーを組み込み、故障を予知するメンテナンスサービスや、稼働データに基づくコンサルティングサービスを有料で提供するようなケースです。これにより、顧客との関係が強化され、安定的な収益源(リカーリングレベニュー)を確保できます。

- パーソナライゼーションの実現: 顧客一人ひとりの購買履歴、行動履歴、属性情報などを統合的に分析し、個々のニーズに最適化された製品や情報をタイムリーに提供できます。これにより、顧客満足度が向上し、ブランドへのロイヤルティが高まります。

顧客体験(CX)の向上

現代の市場では、製品やサービスの機能・価格だけで差別化を図ることが難しくなっています。そこで重要になるのが、顧客体験(CX: Customer Experience)です。CXとは、顧客が商品を認知し、検討、購入、利用、そしてアフターサポートに至るまでの一連のプロセスで得られる体験価値の総称です。

DXは、このCXを向上させる上で極めて重要な役割を果たします。

- シームレスな体験の提供: オンライン(Webサイト、アプリ、SNS)とオフライン(実店舗)の顧客接点をデジタルで統合し、一貫性のあるシームレスな体験を提供します(OMO: Online Merges with Offline)。例えば、オンラインで注文した商品を店舗で受け取ったり、店舗で見た商品を後からアプリで購入したりといった体験です。

- コミュニケーションの最適化: CRMやMAツールを活用することで、顧客のステージ(見込み客、新規顧客、リピーターなど)や興味関心に応じて、最適なタイミングで最適なチャネル(メール、LINE、プッシュ通知など)を通じて情報を提供できます。これにより、顧客とのエンゲージメントを深めることができます。

- 迅速で質の高いサポート: AIチャットボットを導入すれば、24時間365日、顧客からの簡単な問い合わせに即時対応できます。より複雑な問い合わせは有人オペレーターにスムーズに引き継がれ、オペレーターは顧客情報を参照しながら質の高いサポートを提供できます。

優れたCXは、顧客満足度を高めるだけでなく、口コミによる新規顧客の獲得や、顧客生涯価値(LTV: Life Time Value)の最大化にも繋がります。

変化に対応できる企業体質の構築

DX推進のプロセスは、企業そのものの体質を、硬直的で変化に弱いものから、柔軟で変化に強いものへと変革していきます。

- データ駆動型の意思決定文化の醸成: 勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて仮説を立て、施策を実行し、結果を検証するという文化が根付きます。これにより、意思決定の精度とスピードが向上します。

- アジャイルな組織への変革: DXプロジェクトでは、ウォーターフォール型のような大規模で長期的な計画ではなく、短期間で試行錯誤を繰り返すアジャイルなアプローチが採用されることが多くあります。このような働き方が全社に浸透することで、市場の変化や顧客のフィードバックに素早く対応できる、俊敏性の高い組織が生まれます。

- 組織のサイロ化解消: DXは部門横断的な取り組みが必須です。プロジェクトを通じて部門間の連携が促進され、縦割りの壁が壊されることで、全社最適の視点でのコラボレーションが活発になります。

このような企業体質の構築は、将来の予測不能な変化に対する企業のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を高める上で極めて重要です。

BCP(事業継続計画)対策の強化

DXは、平時の競争力強化だけでなく、自然災害、パンデミック、サイバー攻撃といった不測の事態が発生した際のBCP(事業継続計画)対策としても非常に有効です。

- 場所を選ばない働き方の実現: クラウドサービスや仮想デスクトップ(VDI)などを活用することで、従業員はオフィス以外の場所でも安全に業務を継続できます。これにより、パンデミックや交通網の麻痺といった事態でも事業の停滞を最小限に抑えることができます。

- データの保全: 重要な業務データを自社内のサーバーだけでなく、地理的に離れた複数のデータセンターに分散して保管するクラウドを利用することで、本社や特定の拠点が被災した場合でもデータを失うリスクを大幅に低減できます。

- サプライチェーンの強靭化: サプライチェーン全体をデジタル技術で可視化することで、特定地域の工場での生産停止や物流の遅延といったリスクを早期に検知し、代替調達先の確保などの対策を迅速に講じることが可能になります。

DXへの投資は、未来の不確実性に対する「保険」としての側面も持っており、企業の持行可能性を担保する上で不可欠な取り組みと言えます。

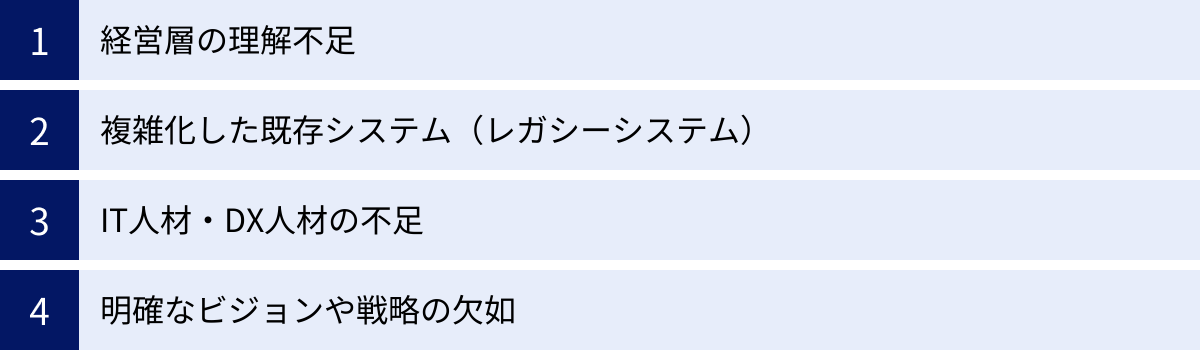

DX推進における課題と注意点

デジタルトランスフォーメーション(DX)が企業にもたらすメリットは大きい一方で、その道のりは平坦ではありません。多くの企業がDX推進の過程でさまざまな壁に直面し、取り組みが停滞したり、期待した成果を上げられずに終わったりするケースも少なくありません。ここでは、DX推進において特に多く見られる課題と、それらを乗り越えるための注意点を解説します。

経営層の理解不足

DX推進における最大の障壁は、技術や資金の問題ではなく、経営層の理解不足であると言っても過言ではありません。経営トップがDXの真の目的や重要性を理解せず、単なるIT部門の仕事、あるいはコスト削減策の一つとしか捉えていない場合、その取り組みはほぼ確実に失敗します。

よく見られる問題点は以下の通りです。

- ビジョンの欠如: 経営層が「DXで自社をどう変えたいのか」という明確なビジョンを示せず、現場に「何かやれ」と丸投げしてしまう。

- 短期的な成果の追求: DXは中長期的な視点が必要な経営改革であるにもかかわらず、短期的なROI(投資対効果)ばかりを求めてしまう。

- 権限移譲の不足: DX推進チームに必要な予算や権限を与えず、旧来の組織構造や意思決定プロセスのまま進めようとする。

- 抵抗勢力への無関心: 新しい取り組みに対する現場の抵抗や反発に対して、経営層が傍観者の立場をとり、変革のリーダーシップを発揮しない。

この課題を克服するためには、まず経営層自身がDXの本質を学び、自社の未来にとってなぜ変革が必要なのかを自らの言葉で語れるようになることが不可欠です。そして、全社に対して明確なビジョンと強いコミットメントを示し、変革を牽引する覚悟を持つ必要があります。外部の専門家を招いて経営層向けの勉強会を実施することも有効な手段です。

複雑化した既存システム(レガシーシステム)

「2025年の崖」でも指摘されている通り、多くの日本企業が抱えるレガシーシステムは、DX推進の技術的な足かせとなります。長年の増改築を繰り返した「秘伝のタレ」のようなシステムは、以下のような問題を引き起こします。

- データ連携の困難さ: 部門ごとに最適化されたシステムが乱立し、それぞれが独立した「サイロ」となっているため、全社横断でのデータ収集・活用が非常に難しい。

- 柔軟性の欠如: 新しいビジネスやサービスを始めようとしても、既存システムの大規模な改修が必要となり、時間とコストがかかりすぎるため、スピーディな市場投入ができない。

- 技術的負債の増大: 古い技術基盤で稼働しているため、保守運用コストが高止まりし、新しいデジタル技術への投資余力を奪ってしまう。

レガシーシステムの問題を解決せずにDXを進めようとするのは、古い土台の上に高層ビルを建てるようなもので、非常に危険です。まずは自社のIT資産を棚卸しし、現状(As-Is)を正確に把握することが第一歩です。その上で、どのシステムを廃棄し、どのシステムを刷新(モダナイゼーション)し、どのシステムを維持するのか、段階的な移行計画を策定する必要があります。すべてを一度に入れ替える「ビッグバンアプローチ」はリスクが高いため、事業への影響が少ない領域から徐々にクラウドへ移行するなどの現実的なアプローチが求められます。

IT人材・DX人材の不足

DXを実際に推進するためには、デジタル技術とビジネスの両方に精通した専門人材が不可欠です。しかし、データサイエンティスト、AIエンジニア、UI/UXデザイナー、そしてDXプロジェクト全体を牽引するプロデューサーといった人材は、社会全体で需要が供給を大幅に上回っており、獲得競争が激化しています。

多くの企業が、以下のような人材面の課題に直面しています。

- 採用の困難: 優秀なDX人材は大手IT企業やコンサルティングファームに集中しやすく、中小企業や非IT企業にとっては採用のハードルが非常に高い。

- 社内育成の遅れ: 既存の従業員に対して、新しいデジタルスキルを習得させるための再教育(リスキリング)の仕組みが整っていない。

- スキルのミスマッチ: 従来のIT部門の人材は、既存システムの保守・運用が主な役割であったため、新しいビジネスを創造する企画力や、アジャイル開発のようなモダンな開発手法に対応できるスキルが不足している場合が多い。

この課題に対応するためには、社内育成と外部からの獲得を両輪で進める必要があります。まず、自社に必要な人材像とスキルセットを明確に定義し、それに基づいた育成プログラムやキャリアパスを設計することが重要です。同時に、すべてのスキルを自社で内製化することにこだわらず、外部の専門家やコンサルティング会社、システム開発パートナーなどを積極的に活用することも現実的な選択肢です。外部の知見を取り入れながら、徐々に社内にノウハウを蓄積していくアプローチが有効です。

明確なビジョンや戦略の欠如

「DX」という言葉が先行し、「何のためにDXをやるのか」という目的が曖昧なまま、手段が目的化してしまうケースも少なくありません。「競合がやっているから」「流行りのAIを導入してみたい」といった動機で始めても、具体的な成果には繋がりません。

ビジョンや戦略が欠如していると、以下のような問題が発生します。

- 施策の場当たり化: 全社的な方向性が定まっていないため、各部門がバラバラにツールを導入するなど、部分最適の取り組みに終始してしまう。

- 投資判断のブレ: 明確なゴールがないため、どの施策にどれだけ投資すべきかの判断基準が曖昧になり、効果的なリソース配分ができない。

- 従業員の混乱: 会社がどこへ向かっているのかが分からず、従業員は変革に対して当事者意識を持てず、協力も得られにくい。

DXを成功させるためには、技術導入の前に、「自社は3年後、5年後にどのような姿になっていたいのか」「DXを通じてどのような顧客価値を創造したいのか」という、具体的で魅力的な未来像(ビジョン)を描くことが不可欠です。このビジョンは、経営層だけでなく、現場の従業員も巻き込んで議論し、全社で共有されるべきものです。そして、そのビジョンを実現するための具体的な道筋(ロードマップ)と、進捗を測るための指標(KPI)を策定することで、初めてDXの取り組みは推進力を得ることができます。

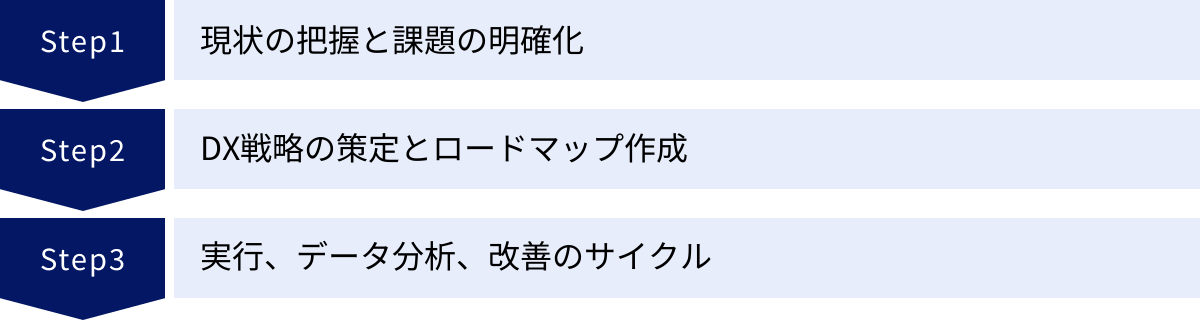

DX推進の具体的な3ステップ

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、闇雲に始めても成功しません。自社の現状を正確に把握し、目指すべき姿を明確にした上で、計画的に実行していく必要があります。ここでは、DX推進のプロセスを大きく3つのステップに分けて、具体的に解説します。

① 現状の把握と課題の明確化

DXの第一歩は、自社の現在地(As-Is)を客観的かつ徹底的に把握することから始まります。理想の姿を語る前に、まずは足元の現実を直視しなければ、効果的な戦略は立てられません。このステップでは、以下の3つの側面から現状を分析します。

- ビジネス・業務プロセスの分析:

- 自社の主要なバリューチェーン(企画、開発、製造、販売、サポートなど)を可視化し、各プロセスでどのような業務が行われているかを洗い出します。

- 「どこに非効率な作業があるか」「どこに手作業や紙の業務が残っているか」「部門間の連携はスムーズか」といった観点で課題を抽出します。

- 従業員へのヒアリングやアンケート、業務フロー図の作成などが有効な手法です。

- ITシステムの分析:

- 社内で利用されている全てのITシステム(基幹システム、業務アプリケーション、インフラなど)を棚卸しします。

- 各システムが「いつ」「誰が」「どのような技術で」構築されたのか、システムの連携状況、保守運用コストなどを整理します。

- これにより、前述の「レガシーシステム」がどこに存在するのか、データがどのようにサイロ化しているのかといった技術的な課題が明確になります。

- 組織・人材・企業文化の分析:

- DX推進に必要なスキルを持つ人材が社内にどれだけいるか、人材育成の仕組みは存在するかを評価します。

- 組織構造が縦割りになっていないか、意思決定プロセスは迅速か、新しい挑戦を許容する文化があるか、といった組織風土についても分析します。

- 経営層のDXに対する理解度やコミットメントのレベルも、正直に評価する必要があります。

これらの多角的な分析を通じて、「自社の強みは何か」「DXを阻害している根本的な原因は何か」を具体的に言語化し、優先的に取り組むべき課題を特定することが、このステップのゴールです。

② DX戦略の策定とロードマップ作成

現状と課題が明確になったら、次に「どこを目指すのか(To-Be)」と「そこへ至る道筋」を描くステップに移ります。これがDX戦略の策定とロードマップの作成です。

- DXビジョンの設定:

- 「自社はDXを通じて、社会や顧客にどのような価値を提供したいのか」「数年後、どのような企業に変貌していたいのか」という、長期的で魅力的な未来像(ビジョン)を設定します。

- このビジョンは、企業の経営理念や中期経営計画と整合性が取れている必要があります。例えば、「業界No.1の顧客体験を提供する企業になる」「データ活用で人々の健康寿命を延ばす」といった、具体的で心を動かすようなビジョンが理想です。

- 戦略と目標(KPI)の具体化:

- 設定したビジョンを実現するために、「どの事業領域で」「どのようなビジネスモデルの変革を目指すのか」という具体的な戦略を策定します。

- 戦略の達成度を客観的に測るため、重要業績評価指標(KPI)を設定します。例えば、「新規デジタルサービスの売上比率を3年で20%にする」「顧客満足度スコアを2年で15ポイント向上させる」「業務プロセスの自動化率を50%にする」など、定量的で測定可能な目標を立てることが重要です。

- ロードマップの作成:

- 設定した目標を達成するための具体的な施策を洗い出し、それらを「いつ」「どの順番で」実行していくのかを時系列で示した計画表(ロードマップ)を作成します。

- ロードマップは、短期(~1年)、中期(2~3年)、長期(4~5年)といった期間で区切り、各フェーズで達成すべきマイルストーンを明確にします。

- 全ての施策を一度に実行するのは不可能なため、ビジネスインパクトの大きさと実現の容易さを軸に優先順位付けを行うことが不可欠です。

このロードマップは、DX推進の羅針盤となるものです。全社で共有し、関係者全員が同じ目標に向かって進むための共通言語となります。

③ 実行、データ分析、改善のサイクル

戦略とロードマップが完成したら、いよいよ実行フェーズです。しかし、DXは一度計画を立てて終わりではありません。計画(Plan)を実行(Do)し、その結果をデータで評価(Check)し、次の行動を改善(Act)するというPDCAサイクルを継続的に回し続けることが、成功の鍵となります。

- 実行(Do):

- ロードマップに基づき、優先順位の高い施策から実行に移します。

- この際、いきなり大規模なシステム開発に着手するのではなく、まずは「スモールスタート」を心掛けることが重要です。特定の部門や業務に限定した実証実験(PoC: Proof of Concept)を行い、小さな成功体験(Quick Win)を積み重ねていきます。

- 開発手法としては、短期間のサイクルで開発とリリースを繰り返す「アジャイル開発」が適しています。

- データ分析・評価(Check):

- 実行した施策がどのような結果をもたらしたのかを、事前に設定したKPIに基づいて客観的なデータで評価します。

- 「Webサイトのコンバージョン率は向上したか」「業務処理時間は短縮されたか」「顧客からのフィードバックはどうか」などを定量的に分析します。

- 成功した要因、失敗した原因をチームで振り返り、学びを次に活かします。

- 改善(Act):

- 評価結果を踏まえて、施策の方向性を修正したり、ロードマップそのものを見直したりします。

- 市場環境や技術の進展は非常に速いため、当初の計画に固執せず、状況に応じて柔軟に計画を変更していくことが求められます。

この「仮説 → 実行 → 検証 → 改善」というサイクルを高速で回し続けることこそが、不確実性の高いDXを成功に導くための最も効果的なアプローチです。DXはゴールが決まっている登山ではなく、地図のない海を航海するようなものだと認識し、常に航路を修正しながら進んでいく姿勢が重要になります。

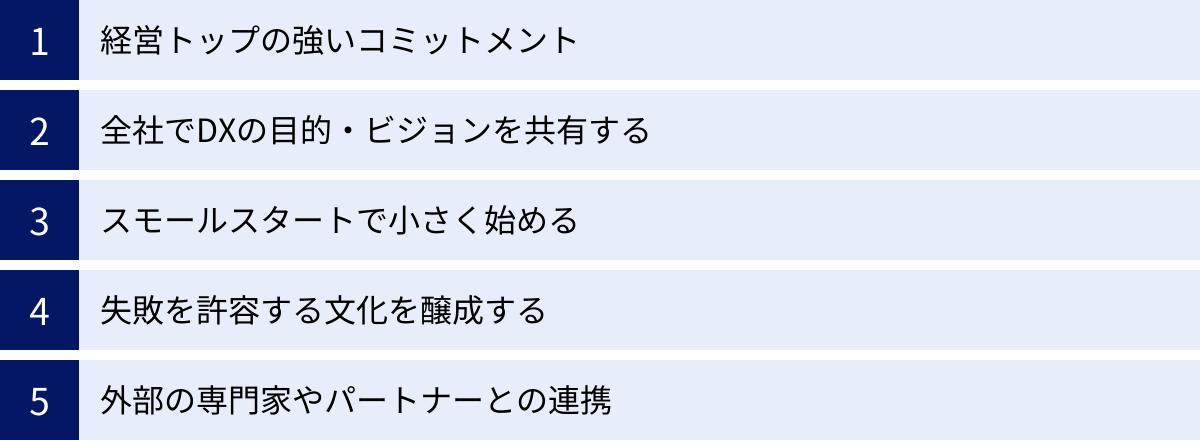

DX推進を成功させるためのポイント

DXの具体的なステップを理解した上で、その取り組みを真の成功に導くためには、技術的な側面だけでなく、組織や文化に関わるいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。これらは、DXという長い航海を乗り切るための「成功の羅針盤」とも言えるものです。

経営トップの強いコミットメント

DX推進において、最も重要な成功要因は経営トップの強いコミットメントです。DXは全社を巻き込む大きな変革であり、既存の業務プロセスや組織構造の変更を伴うため、現場からの抵抗や反発が起こることは避けられません。このような障壁を乗り越え、変革を力強く推進するためには、経営トップが「旗振り役」として先頭に立つことが不可欠です。

経営トップのコミットメントとは、具体的に以下の行動を指します。

- ビジョンの発信: なぜ今、自社にとってDXが必要なのか、DXを通じてどのような未来を実現したいのかを、自らの言葉で、情熱を持って、繰り返し社内外に発信し続けること。

- リソースの確保: DX推進に必要な予算や人材といった経営資源を優先的に配分し、その投資が将来の成長のために不可欠であることを明確に宣言すること。

- 権限委譲: DX推進を担う部門やチームに対して、迅速な意思決定ができるよう十分な権限を与えること。

- 覚悟の表明: DXは短期的な成果が出にくいことや、失敗のリスクがあることを理解した上で、それでもやり遂げるという揺るぎない覚悟を示し、変革を妨げる動きには毅然と対応すること。

経営トップが本気でなければ、従業員も本気にはなりません。トップのコミットメントこそが、DX推進の最大のエンジンとなります。

全社でDXの目的・ビジョンを共有する

DXは、IT部門やDX推進室といった特定の部門だけで完結するものではありません。営業、マーケティング、製造、人事、経理など、すべての部門が関わる全社的な取り組みです。そのため、一部の人間だけがDXの目的を理解していても、全社的な協力が得られず、変革は進みません。

成功のためには、経営層が描いたDXのビジョンや目的を、全従業員が「自分ごと」として捉えられるように、丁寧に共有し、浸透させていくプロセスが極めて重要です。

- 分かりやすい言葉での説明: 専門用語を多用するのではなく、「DXによって自分たちの仕事がどう楽になるのか」「お客様にもっと喜んでもらうために何ができるようになるのか」といった、現場の従業員にとって身近な言葉で説明する。

- 多様なコミュニケーションチャネルの活用: 全社朝礼や社内報、イントラネット、ワークショップ、タウンホールミーティングなど、様々な機会を通じて繰り返しメッセージを発信する。

- 対話の場の設定: 一方的な情報発信だけでなく、従業員からの質問や不安に真摯に耳を傾け、双方向の対話を通じて理解を深める場を設ける。

全社で「同じ船に乗っている」という一体感を醸成することが、サイロ化を乗り越え、組織的な変革を加速させる鍵となります。

スモールスタートで小さく始める

DXという壮大なテーマを前に、「何から手をつけていいか分からない」「大規模な計画を立てたものの、動き出せない」といった状況に陥る企業は少なくありません。最初から完璧で大規模な変革を目指すと、計画倒れになったり、初期の失敗でプロジェクト全体が頓挫してしまったりするリスクが高まります。

そこで有効なのが、「スモールスタート」というアプローチです。

- PoC(Proof of Concept:概念実証)の実施: まずは、影響範囲が限定的で、かつ成果が見えやすい特定のテーマに絞って、小規模な実証実験(PoC)を行います。例えば、「特定商品の需要予測にAIを活用してみる」「一部の営業チームでSFAを試験導入してみる」などです。

- Quick Win(小さな成功)の創出: PoCを通じて、短期間で目に見える成果(Quick Win)を出すことを目指します。コスト削減、リードタイム短縮、顧客満足度の向上など、小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

- 効果の可視化と横展開: 小さな成功事例は、DXの効果を社内に示す絶好の材料となります。「あの部門の取り組みはうまくいっているらしい」という評判が広まることで、他の部門の協力も得やすくなり、全社展開への弾みがつきます。また、PoCで得られた知見やノウハウは、次の施策に活かすことができます。

小さく生んで大きく育てる。この考え方が、不確実性の高いDXプロジェクトを着実に前進させるための現実的な戦略です。

失敗を許容する文化を醸成する

DXは、既存のやり方を変え、未知の領域に挑戦する活動です。そのため、失敗は避けて通れません。むしろ、失敗は成功のために不可欠な学習の機会と捉えるべきです。

しかし、多くの日本企業には、減点主義が根強く、一度の失敗がキャリアに響くという文化があります。このような環境では、従業員はリスクを取ることを恐れ、新しい挑戦に及び腰になってしまいます。それでは、イノベーションは生まれません。

DXを成功させるためには、挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、その挑戦自体を称賛し、失敗から得られた学びを組織の資産として共有する文化を醸成することが不可欠です。

- 「Fail Fast, Learn Fast」: 「早く失敗し、早く学ぶ」という考え方を組織に浸透させる。失敗を隠すのではなく、オープンに共有し、なぜ失敗したのかを分析して次に活かすサイクルを回す。

- 経営層の姿勢: 経営トップ自らが、過去の失敗談を語ったり、「失敗を恐れず挑戦してほしい」というメッセージを発信したりすることで、従業員は安心してチャレンジできるようになります。

- 評価制度の見直し: プロセスの挑戦度や学習への貢献度を評価項目に加えるなど、結果だけでなくチャレンジした行動そのものを評価する仕組みを導入することも有効です。

安全な心理的環境(サイコロジカルセーフティ)が確保されて初めて、人々は創造性を発揮し、真の変革が生まれます。

外部の専門家やパートナーとの連携

DXを推進するには、AI、IoT、クラウド、データサイエンスといった最先端の技術知識から、ビジネスモデル設計、アジャイル開発、UI/UXデザインといった専門的なノウハウまで、非常に幅広いスキルセットが求められます。これらの全てを自社だけで賄うのは、極めて困難です。

そこで重要になるのが、自社に不足しているケイパビリティ(能力)を補うために、外部の専門家やパートナー企業と積極的に連携することです。

- コンサルティングファーム: DX戦略の策定やロードマップ作成、組織変革の推進など、上流工程での支援を依頼する。

- システムインテグレーター(SIer)/開発会社: システムの設計・開発・導入といった実装面での支援を依頼する。アジャイル開発の実績が豊富なパートナーを選ぶことが重要。

- ツールベンダー: CRMやMA、BIツールなど、特定のソリューションを提供する企業から、ツールの導入支援や活用ノウハウの提供を受ける。

- 大学や研究機関: 最先端の技術シーズに関する共同研究を行う。

外部パートナーを選ぶ際は、単なる「下請け業者」として扱うのではなく、自社のビジョンを共有し、共にゴールを目指す対等な「パートナー」として協業する姿勢が重要です。外部の知見をうまく活用し、それを自社のノウハウとして吸収していくことで、DXの推進スピードを大幅に加速させることができます。

DX推進に求められる人材と組織体制

デジタルトランスフォーメーション(DX)を成功させるためには、先進的な技術やツールを導入するだけでは不十分です。それを使いこなし、ビジネスの変革をリードしていく「人材」と、その活動を支える「組織体制」が両輪となって機能することが不可欠です。

DX推進に必要なスキルセット

DX時代に求められるスキルは、従来のITスキルだけではありません。テクノロジー、ビジネス、クリエイティブなど、多岐にわたる能力が複合的に求められます。具体的には、以下のようなスキルセットが挙げられます。

- テクノロジースキル: AI、IoT、クラウド、ビッグデータ、セキュリティなど、DXを支える中核技術に関する深い知識と実装能力。

- データサイエンススキル: データを収集・加工・分析し、ビジネスに有益な洞察(インサイト)を導き出す能力。統計学や機械学習の知識が含まれます。

- ビジネススキル: 業界動向や顧客ニーズを理解し、ビジネス課題を発見する能力。そして、それを解決するための新たなビジネスモデルやサービスを構想・企画する能力。

- UI/UXデザインスキル: ユーザー(顧客や従業員)にとって、直感的で使いやすく、心地よい体験を提供するデジタルプロダクトを設計する能力。デザイン思考や人間中心設計のアプローチが重要です。

- プロジェクトマネジメントスキル: 複数の関係者を巻き込みながら、不確実性の高いプロジェクトを計画通りに、あるいは状況に応じて柔軟に軌道修正しながらゴールに導く管理能力。特にアジャイルやスクラムといった手法への理解が求められます。

- リーダーシップ・コミュニケーションスキル: ビジョンを掲げてチームを牽引し、経営層や他部門、外部パートナーなど、多様なステークホルダーと円滑なコミュニケーションを図り、協力を取り付ける能力。

これらのスキルを全て一人の人間が完璧に備えることは困難です。そのため、それぞれの強みを持つ人材が集まり、互いの能力を補完し合う多様性のあるチームを組成することが極めて重要になります。

DXをリードする人材の役割

DXを推進する専門チームには、それぞれのミッションを担う多様な役割の人材が必要です。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査」などを参考に、代表的な役割を以下に示します。

| 役割 | 主なミッション | 求められるスキル・マインドセット |

|---|---|---|

| プロデューサー | DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー。経営層と現場をつなぐ橋渡し役。 | 強いリーダーシップ、経営的視点、ビジョン構想力、変革推進力 |

| ビジネスデザイナー | DXやデジタルビジネスの具体的な企画・立案・推進を担う。新たな価値創造を設計する。 | マーケティング知識、デザイン思考、顧客インサイト発見力、事業企画力 |

| データサイエンティスト | 事業・業務に精通し、データ活用を主導する。データ分析からビジネス価値を創出する。 | 統計学、機械学習、プログラミングスキル、ビジネス課題理解力 |

| エンジニア | デジタル技術を活用したシステムやサービスの設計・実装を担う。アジャイルな開発を実践する。 | クラウド技術、アジャイル開発手法、UI/UX設計、セキュリティ知識 |

プロデューサー

DXプロジェクト全体の最高責任者(オーナー)です。経営戦略と連動したDXのビジョンを描き、必要なリソースを確保し、全社的な合意形成を図ります。経営層の代弁者として、また現場の擁護者として、双方の間に立ち、変革のエンジンとなる極めて重要な役割です。

ビジネスデザイナー

顧客や市場のインサイトに基づき、「どのような新しい製品・サービスを創るべきか」「どのようなビジネスモデルを構築すべきか」を具体的に企画・設計する役割です。デザイン思考などの手法を用いて、ユーザーの潜在的なニーズを探り出し、事業としての実現可能性や収益性を検証しながら、変革の青写真を描きます。

データサイエンティスト

DXの核となる「データ」の専門家です。社内外に散在する膨大なデータを収集・分析し、ビジネス課題の解決や新たな事業機会の発見に繋がる有益な知見を導き出します。AIモデルの構築や、データに基づいた効果測定の仕組み作りなども担当します。

エンジニア

ビジネスデザイナーが描いた青写真や、データサイエンティストが導き出したモデルを、実際に動くシステムやサービスとして形にする役割です。クラウドネイティブな技術やアジャイル開発手法を駆使し、スピーディかつ柔軟にプロトタイプの開発や改修を繰り返しながら、プロダクトを市場に投入し、成長させていきます。

DX推進に適した組織の形

従来の機能別・階層型の縦割り組織では、部門間の壁が厚く、意思決定に時間がかかるため、スピーディなDX推進は困難です。DXを成功させるためには、組織の形そのものも変革していく必要があります。

- 全社横断的な専門組織の設置:

まず、多くの企業が取り組むのが、社長直轄などの形で「DX推進室」や「デジタルイノベーション本部」といった全社横明断的な専門組織を設置することです。ここに前述のような多様なスキルを持つ人材を集め、各事業部門と連携しながら全社のDXをリードする司令塔としての役割を担わせます。CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)を設置し、経営の一員として強力な権限を与えることも有効です。 - アジャイル型組織・プロダクトチーム:

特定のプロジェクトやプロダクトごとに、ビジネス担当者、デザイナー、エンジニアなど、必要なスキルを持つメンバーを集めて自己完結型のチームを組成するアジャイルな組織形態も効果的です。このチームは、階層的な承認プロセスを経ずに自律的に意思決定を行い、短期間のサイクルで開発と改善を繰り返します。 - 事業部門との融合(BizDevOps):

DXが成熟してくると、専門組織と事業部門が分離している状態から、さらに一歩進んで両者が融合した形が理想とされます。開発(Development)と運用(Operations)が連携する「DevOps」に、さらにビジネス(Business)部門が加わった「BizDevOps」の考え方です。事業目標の達成という共通のゴールに向かって、企画、開発、運用が一体となってスピーディに価値提供を行う体制を構築します。

どの組織形態が最適かは、企業の規模や文化、DXの成熟度によって異なります。自社の状況に合わせて、まずは専門組織の設置から始め、徐々にアジャイルな働き方を浸透させていくなど、段階的に組織を変革していくアプローチが現実的です。

業界別に見るDXの取り組み

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、特定の業界に限った話ではなく、あらゆる産業でその必要性が高まっています。各業界が抱える固有の課題に対し、デジタル技術を活用してどのように解決し、新たな価値を創造しようとしているのか、具体的な取り組みの方向性を業界別に見ていきましょう。

製造業におけるDX

人手不足、熟練技術者の高齢化、グローバルな価格競争といった課題に直面する製造業は、DXによる変革が最も期待される分野の一つです。

- スマートファクトリー: 工場内の生産設備や作業員にIoTセンサーやカメラを取り付け、稼働状況、品質、進捗などをリアルタイムで可視化します。収集したデータをAIで分析し、生産計画の最適化、不良品の発生原因特定、エネルギー消費の削減などを実現します。これにより、生産性を大幅に向上させることができます。

- 予知保全: 設備の状態を常に監視し、故障の兆候を事前に検知してメンテナンスを行う「予知保全」は、製造業DXの代表例です。これにより、突然のライン停止による生産ロスを防ぎ、メンテナンスコストを最適化します。

- サプライチェーンの最適化: 原材料の調達から生産、在庫管理、物流、販売までのサプライチェーン全体の情報をデジタルで一元管理します。これにより、需要変動に合わせた生産調整や、災害時などのリスクに対する迅速な対応が可能になります。

- 製品のサービス化(マスカスタマイゼーション): 顧客のデータを基に、一人ひとりの細かいニーズに応える製品をオンデマンドで生産する「マスカスタマイゼーション」や、製品販売後にメンテナンスやコンサルティングといったサービスを継続的に提供するビジネスモデルへの転換が進んでいます。

小売・流通業におけるDX

ECサイトの台頭や消費行動の多様化により、大きな変革期を迎えている小売・流通業では、顧客体験の向上がDXの大きなテーマとなっています。

- OMO(Online Merges with Offline): ECサイトと実店舗の垣根をなくし、顧客にシームレスな購買体験を提供します。例えば、アプリで店舗の在庫を確認して取り置きを依頼したり、店舗で試着した商品の情報をECサイトのお気に入りに登録したりといった連携です。顧客IDを統合し、オンラインとオフラインの行動データを一元的に分析することで、より深い顧客理解に繋がります。

- 需要予測と在庫最適化: 過去の販売実績データに、天候や地域のイベント情報、SNSのトレンドなどをAIで分析させ、精度の高い需要予測を行います。これにより、欠品による販売機会の損失や、過剰在庫による廃棄ロスを削減します。

- パーソナライズドマーケティング: 顧客の購買履歴や閲覧履歴に基づき、一人ひとりに最適化されたクーポンやおすすめ商品を、メールやアプリを通じて最適なタイミングで配信します。

金融業におけるDX

伝統的で規制の多い金融業界も、FinTech(フィンテック)企業の台頭により、DXが急速に進んでいます。

- オンラインサービスの拡充: スマートフォンアプリを通じた銀行口座の開設、振り込み、資産運用などが当たり前になり、店舗に行かなくてもほとんどの金融サービスが完結するようになっています。

- AIによる審査・査定: 住宅ローンや融資の審査にAIを活用することで、審査プロセスを高速化・自動化し、より精緻な与信判断を実現します。

- キャッシュレス決済: クレジットカードだけでなく、QRコード決済や非接触IC決済など、多様なキャッシュレス決済手段が普及し、現金を使わない社会が広がりつつあります。

- ロボアドバイザー: AIが顧客のリスク許容度や目標に合わせて、最適なポートフォリオを提案し、自動で資産運用を行ってくれるサービスです。

医療・ヘルスケア業界におけるDX

超高齢社会の到来を背景に、医療の質の向上と効率化が喫緊の課題となっている医療・ヘルスケア業界でも、DXの活用が期待されています。

- オンライン診療: スマートフォンやPCを通じて、患者が自宅にいながら医師の診察を受けられる仕組みです。通院の負担を軽減し、医療へのアクセスを向上させます。

- 電子カルテの連携: 複数の医療機関で電子カルテ情報を共有・連携するプラットフォームの構築が進んでいます。これにより、患者はどこでも質の高い医療を受けやすくなり、重複検査や重複投薬を防ぐことができます。

- AIによる診断支援: CTやMRIなどの医療画像をAIが解析し、病変の疑いがある箇所を検出して医師の診断をサポートします。医師の見落としを防ぎ、診断の精度とスピードを向上させます。

- ウェアラブルデバイスによる健康管理: スマートウォッチなどで収集した心拍数や睡眠、活動量といった日常のバイタルデータを活用し、個人の健康増進や生活習慣病の予防に役立てるサービスが増えています。

不動産業界におけるDX

情報の非対称性が大きく、アナログな業務が多かった不動産業界も、DXによって透明性と効率性が高まっています。

- VR/AR内見: 物件に足を運ばなくても、VR(仮想現実)ゴーグルやスマートフォンを使って、室内の様子を360度リアルに体験できるサービスです。遠方の顧客でも気軽に内見ができます。

- 電子契約: 賃貸借契約や売買契約をオンライン上で完結させる電子契約システムが普及し、書類のやり取りや押印の手間が大幅に削減されています。

- AIによる不動産査定: 膨大な物件データや市況データをAIが分析し、不動産の売買価格や賃料を瞬時に査定するサービスが登場しています。

農業におけるDX

担い手の高齢化と後継者不足が深刻な農業分野では、「スマート農業」と呼ばれるDXが注目されています。

- センサー・ドローン活用: 圃場に設置したセンサーで土壌の水分や養分を、ドローンで撮影した画像から作物の生育状況をデータ化します。これにより、水や肥料を必要な場所に、必要な量だけ与える「精密農業」が可能になります。

- 自動運転農機: GPSやAIを搭載したトラクターやコンバインが、無人または最小限の操作で農作業を自動で行います。作業の省力化と効率化に大きく貢献します。

行政・自治体におけるDX

行政手続きの煩雑さや非効率性が課題となっている行政・自治体分野でも、住民サービスの向上を目指したDXが進められています。

- 行政手続きのオンライン化: 転入・転出届や各種証明書の発行申請などを、役所の窓口に行かずにオンラインで完結できる取り組みが広がっています。

- AIチャットボット: ゴミの分別方法や行政サービスに関する問い合わせに、AIチャットボットが24時間365日自動で回答します。

- オープンデータ: 自治体が保有する公共データを、二次利用しやすい形式で公開し、民間企業などが新たなサービスを開発するために活用できるようにします。

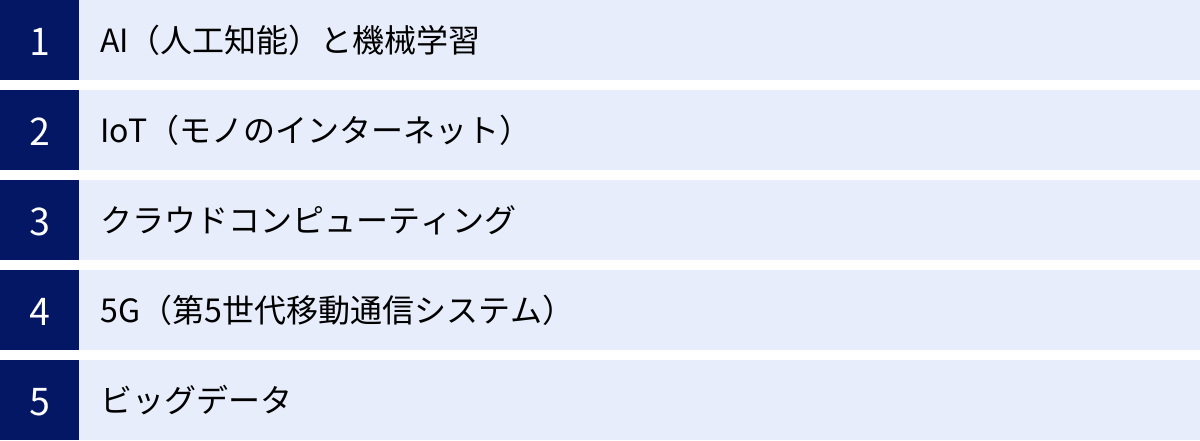

DXを支える主要なデジタル技術

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、様々な先進的なデジタル技術の組み合わせによって実現されます。これらの技術は、それぞれが持つ特性を活かしながら、互いに連携することで大きな力を発揮します。ここでは、DXを支える特に重要な5つの基盤技術について、その概要と役割を解説します。

AI(人工知能)と機械学習

AI(Artificial Intelligence)は、DXにおける「頭脳」のような役割を担い、データから価値を生み出すための核心的な技術です。特に、大量のデータからパターンやルールを自律的に学習する「機械学習」は、DXの様々な場面で活用されています。

- 役割: 人間の知的活動の一部(認識、予測、判断、実行など)をコンピュータで代替・支援します。

- DXでの活用例:

- 需要予測: 過去の販売データや気象データなどを学習し、将来の製品需要を高精度に予測する。

- 画像認識: 製造ラインの製品画像を解析して不良品を自動で検出したり、医療画像を解析して病変を発見したりする。

- 自然言語処理: 顧客からの問い合わせ内容を理解して自動応答するチャットボットや、議事録の自動作成などに活用される。

- 異常検知: 工場の設備やインフラのセンサーデータを監視し、普段とは異なるパターンの異常を早期に検知する。

AIは、業務の自動化・効率化だけでなく、人間では気づけないような新たな洞察を発見し、データ駆動型の意思決定を可能にするDXの最重要技術です。

IoT(モノのインターネット)

IoT(Internet of Things)は、DXにおける「神経網」に例えられます。現実世界のあらゆるモノにセンサーを取り付け、インターネットに接続することで、それらの状態や動きをデータとして収集する技術です。

- 役割: 現実世界(フィジカル空間)の情報をデジタルデータ化し、サイバー空間に送り込みます。AIが分析するための「生きたデータ」を収集する源泉となります。

- DXでの活用例:

- スマートファクトリー: 工場の機械にセンサーを取り付け、稼働状況や温度、振動などをリアルタイムで監視する。

- スマートホーム: 家電製品をインターネットに接続し、スマートフォンから遠隔操作したり、自動で制御したりする。

- コネクテッドカー: 車両に搭載されたセンサーから走行データや車両状態データを収集し、渋滞緩和や安全運転支援、予知保全などに活用する。

- スマート農業: 農地に設置したセンサーで土壌の状態や日照量を計測し、最適な水やりや施肥を行う。

IoTによって収集された膨大なリアルタイムデータは、AIと組み合わせることで、遠隔監視、自動制御、予知保全といった新たな価値を生み出します。

クラウドコンピューティング

クラウドコンピューティングは、DXを支える「柔軟な土台(プラットフォーム)」です。サーバー、ストレージ、データベース、ソフトウェアといったITリソースを、自社で保有するのではなく、インターネット経由でサービスとして利用する形態を指します。

- 役割: DXに必要なITインフラを、迅速かつ低コストで、必要な分だけ調達することを可能にします。

- DXでの活用例:

- スピーディな開発環境: 新しいサービスを開発する際、物理的なサーバーの購入や設定を待つことなく、数分で必要な開発環境を構築できる。

- スケーラビリティ: アクセスの急増に合わせて、システムのリソースを自動的に拡張・縮小できるため、機会損失を防ぎ、コストを最適化できる。

- データ基盤: IoTやAIで扱う膨大なデータを、安全かつ安価に保管・処理するための基盤として利用される。

- 場所を選ばない働き方: クラウド上のアプリケーションを利用することで、テレワークなど多様な働き方を支援する。

クラウドの活用なくして、現代のDXは成り立たないと言えるほど、企業の俊敏性(アジリティ)と柔軟性を高める上で不可欠な技術です。

5G(第5世代移動通信システム)

5Gは、DXで活用されるデータをやり取りするための「超高速道路」です。従来の4Gに比べて、主に3つの大きな特徴を持っています。

- 超高速・大容量: 4K/8Kといった高精細な映像など、大容量のデータを瞬時に送受信できる。

- 超低遅延: 通信のタイムラグが極めて小さく、ほぼリアルタイムでのやり取りが可能になる。

- 多数同時接続: 一つの基地局に、従来よりもはるかに多くのデバイスを同時に接続できる。

- 役割: これまで技術的に困難だったサービスの実現を可能にし、特にIoTやXR(VR/AR/MRの総称)の活用を加速させます。

- DXでの活用例:

- 遠隔医療・遠隔手術: 超低遅延通信により、専門医が遠隔地のロボットアームをリアルタイムで操作して手術を行う。

- 自動運転: 車両、信号、他の車両などがリアルタイムに通信し合い、安全な自動運転を実現する。

- リアルタイムな遠隔作業支援: ARグラスを装着した現場作業員が見ている映像を、遠隔地の熟練技術者がリアルタイムで見ながら指示を出す。

- スマートスタジアム: 大勢の観客が同時に高画質なリプレイ映像をスマートフォンで楽しむ。

ビッグデータ

ビッグデータとは、その名の通り、従来のデータベース管理システムでは記録・保管・解析が難しいほど巨大で多様なデータ群のことです。量(Volume)、種類(Variety)、発生頻度・速度(Velocity)の「3つのV」が特徴とされます。

- 役割: 企業内外に存在する様々なデータを統合的に分析することで、ビジネスに有益なパターンや相関関係、新たな知見を発見し、データ駆動型経営の根幹を支えます。

- DXでの活用例:

- 顧客理解の深化: 顧客の購買データ、Webサイトのアクセスログ、SNSの投稿データなどを統合的に分析し、顧客の潜在ニーズや行動パターンを深く理解する。

- サプライチェーンの最適化: 気象データ、交通データ、需要予測データなどを組み合わせて分析し、最適な物流ルートや在庫配置を導き出す。

- 新薬開発: 膨大な論文データや臨床試験データを解析し、新薬の候補となる化合物を効率的に発見する。

これらの技術は独立して存在するのではなく、IoTがデータを集め、5Gがそれを高速で送り、クラウド上に蓄積されたビッグデータをAIが分析して価値を生み出すというように、相互に連携することでDXを強力に推進します。

DX推進に役立つツール・サービス

DXを具体的に進める上で、様々なツールやサービスの活用は不可欠です。ここでは、DXの基盤構築から顧客管理、データ分析まで、各領域で代表的なツール・サービスをいくつか紹介します。これらのツールは、自社の課題や目的に合わせて適切に選択・組み合わせることが重要です。

(各サービスの情報は、各社公式サイトを参照しています。)

クラウドプラットフォーム(IaaS/PaaS)

クラウドプラットフォームは、サーバーやストレージといったITインフラ(IaaS: Infrastructure as a Service)や、アプリケーション開発・実行環境(PaaS: Platform as a Service)を提供するサービスです。DXの技術的な土台となります。

Amazon Web Services (AWS)

Amazonが提供する世界最大手のクラウドプラットフォームです。コンピューティング、ストレージ、データベースから、機械学習、IoT、データ分析まで、200を超える非常に豊富なサービス群を誇ります。圧倒的なシェアと実績があり、スタートアップから大企業まで幅広く利用されています。豊富なドキュメントやコミュニティが存在するため、情報収集がしやすいのも特徴です。(参照:アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社 公式サイト)

Microsoft Azure

Microsoftが提供するクラウドプラットフォームです。Windows ServerやMicrosoft 365(旧Office 365)といったMicrosoft製品との親和性が非常に高く、既存のオンプレミス環境と連携させるハイブリッドクラウド構成に強みを持っています。エンタープライズ向けのサポートが充実している点も特徴です。(参照:日本マイクロソフト株式会社 公式サイト)

Google Cloud Platform (GCP)

Googleが提供するクラウドプラットフォームです。Google検索やYouTubeを支える強力なインフラを基盤としており、特にビッグデータ解析(BigQuery)やAI・機械学習(Vertex AI)関連のサービスに強みを持っています。データドリブンなDXを目指す企業にとって強力な選択肢となります。(参照:グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 公式サイト)

顧客管理・営業支援(CRM/SFA)

顧客情報を一元管理し、営業活動やマーケティング、カスタマーサポートを効率化・高度化するためのツールです。顧客体験(CX)向上の要となります。

Salesforce

株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する、CRM/SFA市場のリーディングカンパニーです。営業支援(Sales Cloud)、カスタマーサービス(Service Cloud)、マーケティングオートメーション(Marketing Cloud)など、顧客接点のあらゆる領域をカバーする製品群を提供しています。AppExchangeという豊富な連携アプリケーションストアがあり、拡張性が非常に高いのが特徴です。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン 公式サイト)

HubSpot

HubSpot Japan株式会社が提供するCRMプラットフォームです。「インバウンド」という思想に基づき、顧客にとって価値のある情報を提供することで、顧客側から見つけてもらい、惹きつけることを重視しています。マーケティング、営業、カスタマーサービス、CMS(コンテンツ管理システム)の機能が統合されており、無料から始められるプランも用意されているため、特に中小企業に人気があります。(参照:HubSpot Japan株式会社 公式サイト)

データ分析・可視化(BIツール)

社内に散在する様々なデータを集約し、グラフやダッシュボードといった直感的に分かりやすい形に可視化(ビジュアライズ)することで、データに基づいた意思決定を支援するツールです。

Tableau

Salesforce傘下のTableauが提供するBIプラットフォームです。ドラッグ&ドロップを中心とした直感的な操作性で、プログラミング知識がなくても高度なデータ分析と美しいビジュアライゼーションが可能な点が特徴です。データの探索的な分析に強く、多くのユーザーに支持されています。(参照:Tableau Software (a Salesforce company) 公式サイト)

Microsoft Power BI

Microsoftが提供するBIツールです。ExcelやAzureなど、他のMicrosoft製品との連携が非常にスムーズで、使い慣れたインターフェースで操作できる点が魅力です。比較的安価に導入できるため、全社的なデータ活用文化の醸成を目指す企業に適しています。(参照:日本マイクロソフト株式会社 公式サイト)

これらのツールはあくまでDXを推進するための「手段」です。導入そのものが目的化しないよう、自社の戦略や解決したい課題を明確にした上で、最適なツールを選定することが成功の鍵となります。

経済産業省が示すDX関連の施策

日本政府、特に経済産業省は、国内企業のDX推進を強力に後押しするため、様々なガイドラインの策定や認定制度の運用を行っています。これらの施策を理解し活用することは、自社のDXを円滑に進める上で非常に有効です。

DX推進ガイドライン

経済産業省が2018年12月に公表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」は、企業がDXを推進する上で実践すべき事柄を体系的にまとめた手引書です。DXの定義から始まり、「DX推進のための経営のあり方、仕組み」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築」という2つの側面から、経営者が認識し、取り組むべきアクションが具体的に示されています。

主な内容として、

- 経営戦略・ビジョンの提示

- 経営トップのコミットメント

- DX推進体制の整備

- 投資等の意思決定のあり方

- DX人材の確保・育成

- 事業部門のオーナーシップと要件定義能力

- アジャイルなどの新たな開発手法の導入

などが挙げられます。自社のDXの取り組みが正しい方向に進んでいるかを確認するためのチェックリストとしても活用でき、DX推進の「教科書」として参照すべき重要な文書です。(参照:経済産業省「DX推進ガイドライン」)

DX認定制度

「DX認定制度」は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、国が定めた指針に沿ってDX推進の準備が整っている(DX-Ready)企業を、国が認定する制度です。申請は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が受け付けています。

この認定を取得することは、単なるお墨付き以上のメリットがあります。

- 社会的信用の向上: 国からDXに積極的に取り組む企業として認定されることで、取引先や金融機関、株主、採用候補者などからの信頼性が向上します。

- 税制優遇措置: DX認定事業者が行う、生産性向上や新たな需要開拓に資する設備投資に対して、税額控除または特別償却が適用される「DX投資促進税制」の対象となります。

- 金融支援: 日本政策金融公庫などから低利融資を受けられる場合があります。

- 「DX銘柄」への応募資格: 後述する「DX銘柄」に応募するための前提条件となります。

認定を受けるプロセスを通じて、自社のDX戦略や体制を客観的に見直し、整理することができるという点も大きなメリットです。

(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX認定制度」)

DX銘柄

「DX銘柄」は、経済産業省と東京証券取引所が共同で、東京証券取引所の上場企業の中から、企業価値の向上に繋がるDXを推進するための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が出ている企業を選定・公表する制度です。

DX認定を取得した企業の中から、特に先進的な取り組みを行っている企業が「DX銘柄」や、それに準じる「DX注目企業」として選定されます。

- 投資家へのアピール: DX銘柄に選定されることは、デジタル時代に対応し、中長期的に企業価値を高めていく経営を行っていることの強力な証明となり、投資家からの評価向上に繋がります。

- ブランディング効果: DXの先進企業として認知されることで、企業のブランドイメージが向上し、優秀な人材の獲得にも有利に働きます。

- ベンチマークとしての活用: 公表される選定企業の取り組み事例は、他の企業が自社のDXを推進する上での貴重な参考情報(ベンチマーク)となります。

これらの施策は、国がDXを単なる一過性のブームではなく、日本の産業競争力を左右する重要な国家戦略と位置づけていることの表れです。自社の取り組みを進める上で、これらの公的な指針や制度を積極的に活用することをおすすめします。

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーション銘柄(DX銘柄)」)

まとめ:DXで実現する企業の未来

本記事では、デジタルトランスフォーメーション(DX)について、その本質的な定義から、推進の必要性、メリット、具体的な進め方、そして成功のポイントまで、多角的に解説してきました。

改めて強調したいのは、DXが単なるデジタルツールの導入や業務のIT化に留まるものではないということです。DXの本質は、データとデジタル技術を駆使して、顧客や社会のニーズを基にビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造することで、持続的な競争優位性を確立する経営戦略そのものです。

市場の変化はますます激しくなり、消費者のニーズは多様化し、労働人口は減少の一途をたどっています。このような予測困難な時代において、旧来のやり方に固執することは、もはや緩やかな衰退を意味します。DXへの取り組みは、もはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって、未来を生き抜くための必須の生存戦略と言えるでしょう。

DXの道のりは決して平坦ではありません。経営層の強いコミットメント、レガシーシステムからの脱却、専門人材の育成、そして失敗を恐れずに挑戦を続ける企業文化の醸成など、乗り越えるべき課題は数多く存在します。

しかし、スモールスタートで小さな成功を積み重ね、全社一丸となって変革に取り組むことで、その先には大きな果実が待っています。生産性の飛躍的な向上、これまでにない製品やサービスの創出、顧客との強固な関係構築、そして何よりも、変化に強くしなやかな企業体質への変貌。これらこそが、DXがもたらす真の価値です。

この記事が、皆様の企業がDXという未来への航海に乗り出すための一助となれば幸いです。まずは自社の現状を直視し、どこへ向かうべきかのビジョンを描くことから、その第一歩を始めてみてはいかがでしょうか。