現代のビジネス環境において、企業の競争力を維持・強化するために不可欠な要素となっているのが「DX(デジタルトランスフォーメーション)」です。多くの企業がDX推進に取り組む中、それを担う人材の育成や確保が急務となっています。

そこで注目されるのが、DXに関連する知識やスキルを証明する「資格」の取得です。DX関連の資格は、自身のスキルを客観的に示し、キャリアアップや転職を有利に進めるための強力な武器となり得ます。また、これからDXについて学ぼうとする人にとっては、体系的な知識を効率的に習得するための道しるべとなるでしょう。

この記事では、DXとは何かという基本的な解説から始め、DX関連資格の必要性、取得するメリット、そして自分に合った資格の選び方までを網羅的に解説します。さらに、目的や職種別におすすめの資格を25種類厳選して紹介し、それぞれの特徴や難易度についても詳しく説明します。

DX時代を生き抜くためのスキルを身につけ、自らの市場価値を高めたいと考えているすべてのビジネスパーソンにとって、この記事が最適な資格を見つけるための一助となれば幸いです。

目次

DXとは

DX(デジタルトランスフォーメーション)という言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味を理解しているでしょうか。単なる「IT化」や「デジタル化」とは一線を画す、より本質的な変革を指す言葉です。この章では、DXの基本的な定義から、なぜ今それが重要視されているのか、そして類似する言葉との違いについて詳しく解説します。

まず、DXの定義として最も広く参照されているのが、経済産業省が2018年に公表した「DX推進ガイドライン」における記述です。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」

この定義の要点は、単にデジタル技術を導入するだけでなく、それを用いてビジネスモデルや組織文化そのものを根本から変革し、新たな価値を創出して競争優位性を確立することにあります。つまり、デジタルはあくまで手段であり、目的は「変革」にあるのです。

なぜ今、これほどまでにDXが叫ばれているのでしょうか。その背景には、いくつかの深刻な社会的・経済的課題が存在します。

第一に、「2025年の崖」と称される問題です。これは経済産業省が2018年の「DXレポート」で指摘したもので、多くの企業が抱える既存の基幹システム(レガシーシステム)が、複雑化・ブラックボックス化し、DX推進の足かせとなっている現状を指します。この問題を放置すれば、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告されています。この危機を回避し、持続的な成長を遂げるために、企業はレガシーシステムから脱却し、DXを推進する必要に迫られているのです。

参照:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」

第二に、消費者行動の劇的な変化です。スマートフォンの普及やSNSの浸透により、顧客は時間や場所を問わず情報を収集し、購買を決定するようになりました。このようなデジタルネイティブな顧客のニーズに応えるためには、企業もまた、データに基づいたパーソナライズされた体験を提供し、オンラインとオフラインを融合させたシームレスな顧客接点を構築する必要があります。これもまた、DXが求められる大きな理由です。

第三に、少子高齢化に伴う労働人口の減少という、日本が直面する構造的な課題です。限られた人的リソースで生産性を維持・向上させるためには、RPA(Robotic Process Automation)やAIといったデジタル技術を活用し、定型業務を自動化・効率化することが不可欠です。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

ここで、DXと混同されがちな「IT化」や「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違いを明確にしておきましょう。

| 用語 | 定義 | 具体例 |

|---|---|---|

| デジタイゼーション (Digitization) | アナログ・物理データのデジタルデータ化(部分的なデジタル化) | 紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議をオンライン化する |

| デジタライゼーション (Digitalization) | 個別の業務・製造プロセスのデジタル化(プロセス全体のデジタル化) | 受注から請求までの一連の業務をシステムで一元管理する |

| DX (Digital Transformation) | デジタル技術を前提としたビジネスモデルや組織全体の変革 | サブスクリプションモデルへの転換、データに基づいた新規事業の創出 |

デジタイゼーションは、DXの第一歩であり、アナログな情報をデジタル形式に変換する段階です。例えば、紙の契約書を電子契約に切り替えることがこれにあたります。

次に、デジタライゼーションは、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で効率化・自動化する段階です。例えば、マーケティング活動にMA(マーケティングオートメーション)ツールを導入し、見込み客の獲得から育成までを自動化するようなケースが該当します。

そしてDXは、これらの土台の上に成り立ち、ビジネスモデルや組織、企業文化といった、より広範で抜本的な変革を目指すものです。例えば、製造業の企業が、単に製品を売るだけでなく、製品にセンサーを搭載して稼働データを収集し、そのデータを基に故障予測や遠隔メンテナンスといったサービスを提供する「コト売り」へビジネスモデルを転換する、といった事例がDXに相当します。

このように、DXは単なるツール導入に留まらない、企業経営の根幹に関わる戦略的な取り組みです。しかし、その推進は容易ではなく、多くの企業が課題に直面しています。主な課題としては、「DX人材の不足」「レガシーシステムの存在」「縦割り組織の壁」「経営層のコミットメント不足」などが挙げられます。これらの課題を乗り越え、全社一丸となって変革を進めていくことが、DX成功の鍵と言えるでしょう。

DX推進に資格は必要?意味がないと言われる理由

DX推進の重要性が高まる一方で、「DX関連の資格は意味がない」という意見も聞かれます。実際に、資格がなくても第一線で活躍しているエンジニアやコンサルタントは数多く存在します。なぜ、このような「資格不要論」が生まれるのでしょうか。その主な理由を2つの観点から深掘りし、資格の価値を客観的に捉え直してみましょう。

資格がなくてもDX関連の仕事はできるため

まず挙げられる最も大きな理由は、DX関連の業務、特にITエンジニアリングやプロダクト開発といった職種において、資格の有無が必ずしも業務遂行能力と直結しないという現実です。IT業界は、学歴や資格よりも「何を作れるか」「どんな課題を解決できるか」という実践的なスキルや成果が重視される実力主義の世界です。

例えば、Webアプリケーションを開発するエンジニアを採用する場面を考えてみましょう。採用担当者が知りたいのは、候補者が特定のプログラミング言語(Python, Java, Rubyなど)やフレームワーク(React, Vue.js, Ruby on Railsなど)をどの程度使いこなし、どのようなシステムを構築できるかという具体的な能力です。この能力を証明するために、資格の合格証よりも、自身で開発したアプリケーションやサービス、あるいはGitHubなどで公開されているソースコードといった「ポートフォリオ(制作実績)」の方が、はるかに雄弁にスキルを物語ります。

実際に、多くの優れたエンジニアは、特定の資格取得を目指すのではなく、日々の業務や個人的なプロジェクト(個人開発)を通じて、実践の中でスキルを磨いています。技術ブログで学んだことを発信したり、オープンソースプロジェクトに貢献したりといった活動も、その人の技術力や学習意欲を示す重要な指標と見なされます。

また、DXの領域は非常に幅広く、常に新しい技術や概念が登場します。クラウド、AI、IoT、データサイエンス、アジャイル開発、UI/UXデザインなど、求められる知識は多岐にわたります。これらの最新トレンドをすべてカバーする万能な資格は存在しません。そのため、資格取得を目的化するのではなく、常にアンテナを張り、必要な知識を自律的に学び続ける姿勢そのものが、資格以上に重要だと考えられているのです。

このように、特に実践的な技術力が求められる職種においては、資格はあくまで知識レベルを測る一つの指標に過ぎず、それ自体が仕事をするための必須条件ではない、という点が「資格がなくても仕事はできる」と言われる根拠となっています。

資格よりも実務経験が重視されるため

次に、採用や評価の現場において、資格よりも実務経験が圧倒的に重視される傾向があることも、「資格は意味がない」と言われる理由の一つです。多くの企業の求人情報を見ると、応募条件として「〇〇開発の実務経験3年以上」や「△△を用いたプロジェクトマネジメント経験」といった具体的な経験が求められるケースがほとんどです。資格の保有を必須条件としている求人は、特に中途採用市場では比較的少ないのが実情です。

これは、資格が証明するのはあくまで「知識の保有」であり、「その知識を使って実際に課題を解決した経験」ではないからです。例えば、プロジェクトマネジメントの国際資格である「PMP®」を保有しているとします。これは、プロジェクトマネジメントの標準的な知識体系(PMBOK)を理解していることの証明にはなります。しかし、採用担当者が本当に知りたいのは、その知識を活かして、実際にどのような困難なプロジェクトを成功に導いたのか、予期せぬトラブルにどう対処したのか、チームメンバーをどう動機づけたのか、といったリアルな経験です。

DX推進プロジェクトは、単にシステムを導入するだけでは終わりません。既存の業務フローの変更に対する現場の抵抗、部門間の利害調整、予算の制約、技術的な課題など、様々な困難が伴います。こうした複雑で予測不可能な状況を乗り越えるには、知識だけでなく、コミュニケーション能力、調整力、問題解決能力、そして何よりも粘り強さといった、経験を通じて培われるソフトスキルが不可欠です。これらの能力は、ペーパーテストで測れるものではありません。

したがって、企業がDX人材を採用・評価する際には、候補者が過去にどのような役割で、どのような規模や内容のプロジェクトに携わり、そこでどのような成果を上げたのか、という具体的な実務経験を最も重要な判断材料とします。特に、DXの成功事例がまだ少ない中で、実際に変革を主導し、具体的な成果を出した経験を持つ人材は極めて市場価値が高いと評価されます。

まとめると、「資格がなくても仕事はできる」「実務経験が重視される」という2つの理由は、DXという実践的なフィールドにおける真実の一側面を捉えています。しかし、これは資格取得が完全に無意味であるということではありません。次の章では、これらの現実を踏まえた上で、それでもなおDX関連資格を取得することのメリットについて詳しく解説していきます。

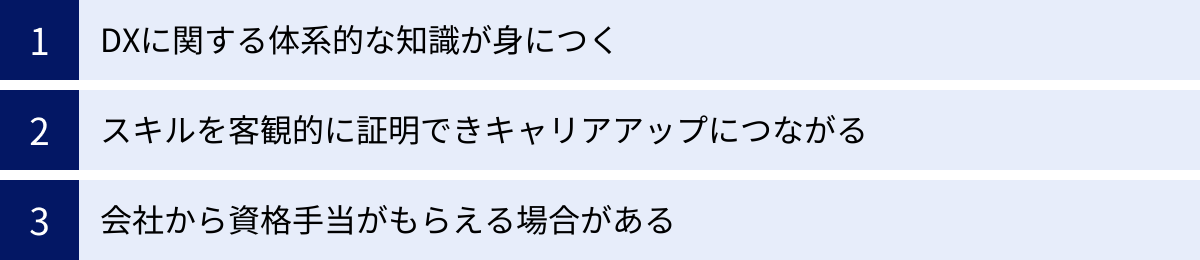

それでもDX関連資格を取得する3つのメリット

前章では「資格は意味がない」と言われる理由について解説しましたが、それはあくまで一面的な見方です。資格取得には、実務経験だけでは得がたい明確なメリットが存在します。特に、これからDX分野に挑戦しようとする方や、非IT部門からDX推進に関わる方にとっては、資格が強力な羅針盤となり得ます。ここでは、資格不要論を踏まえつつ、それでもDX関連資格を取得する3つの大きなメリットを具体的に解説します。

① DXに関する体系的な知識が身につく

最大のメリットは、DXという広範で複雑な領域に関する知識を、網羅的かつ体系的に学べる点です。日々の業務や断片的な情報収集だけでは、知識がどうしても偏ったり、基礎的な部分が抜け落ちたりしがちです。特にDXは、技術的な側面だけでなく、経営戦略、組織論、マーケティング、法務など、多様な分野の知識が交差する領域です。

資格試験は、その分野の専門家たちが「これだけは押さえておくべき」と考える知識を体系的にまとめたカリキュラムに基づいています。例えば、国家資格である「ITパスポート試験」は、AIやビッグデータといった最新技術の動向から、情報セキュリティ、企業コンプライアンス、経営戦略の基礎まで、ITを活用するすべての社会人が備えるべき知識を幅広くカバーしています。IT部門以外の方がDXの全体像を掴むための第一歩として、これほど優れた教材は他にありません。

実務経験は非常に重要ですが、特定のプロジェクトや業務に携わっているだけでは、視野が狭くなってしまう可能性があります。例えば、ある特定のクラウドサービスを使ったシステム開発に携わっていても、他のクラウドサービスとの比較や、そもそもなぜクラウド化が必要なのかといった上位の戦略的視点が欠けてしまうかもしれません。

資格学習は、こうした日々の業務を俯瞰し、自分の知識やスキルをより大きな文脈の中に位置づける機会を与えてくれます。なぜこの技術が必要なのか、自社の取り組みは業界全体の中でどのような位置づけにあるのか、といった視点を持つことで、より本質的な課題発見や提案が可能になります。

つまり、資格取得に向けた学習プロセスそのものが、知識の地図を手に入れるための最良のトレーニングとなるのです。この地図があれば、今後新しい技術が登場した際にも、それがどの分野に属し、どのような意味を持つのかを迅速に理解し、効率的に学習を進めることができます。これは、変化の速いデジタル時代を生き抜く上で非常に重要な能力と言えるでしょう。

② スキルを客観的に証明できキャリアアップにつながる

実務経験が重要であることは間違いありませんが、その経験やスキルを誰もが理解できる形で示すのは意外と難しいものです。特に、転職活動や社内での異動・昇進の場面では、自分の能力を短時間で的確にアピールする必要があります。ここで、資格が「知識レベルを証明する共通言語」として機能します。

例えば、面接官に「データ分析が得意です」と口頭で伝えても、そのレベル感はなかなか伝わりません。しかし、「統計検定2級を取得しており、実務では多変量解析を用いて顧客セグメンテーションを行いました」と具体的に伝えれば、相手はあなたの知識レベルと実践能力をより正確に把握できます。資格は、あなたのスキルセットに信頼性と客観性を与える「裏付け」となるのです。

特に、以下のようなケースでは資格の価値がより一層高まります。

- 未経験からDX関連職種へキャリアチェンジを目指す場合:

実務経験がない分、学習意欲やポテンシャルをアピールする必要があります。「AWS認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト」や「G検定」といった専門資格を取得していれば、「この分野に本気で取り組む意志がある」という強力なメッセージになります。 - 社内でDX推進部門への異動を希望する場合:

営業や企画といった非IT部門からDX関連の部署へ異動したい場合も同様です。現在の業務で成果を上げていることに加え、「ITストラテジスト試験」や「DX検定™」などの資格があれば、DXに対する深い理解と適性を示すことができ、異動の実現可能性を高めることができます。 - フリーランスとして独立する場合:

クライアントからの信頼を獲得するためには、客観的なスキルの証明が不可欠です。資格は、ポートフォリオと並んで、自身の専門性をアピールするための重要なツールとなります。

このように、資格はキャリアの節目において、あなたの市場価値を可視化し、次のステップに進むためのパスポートのような役割を果たします。

③ 会社から資格手当がもらえる場合がある

企業にとっても、従業員のスキルアップはDX推進の成否を左右する重要な経営課題です。そのため、多くの企業が従業員の自己啓発を支援する制度を設けており、その一環として資格取得支援制度を導入しています。

制度の内容は企業によって様々ですが、一般的には以下のようなものが挙げられます。

- 合格報奨金(一時金): 対象となる資格に合格した場合に、数万円から数十万円の一時金が支給される制度。難易度の高い資格ほど高額になる傾向があります。

- 資格手当(月額): 対象資格の保有者に対して、毎月の給与に一定額が上乗せされる制度。数千円から数万円が相場です。

- 受験料の補助: 試験の受験料を会社が負担してくれる制度。合格を条件とする場合や、回数に上限を設けている場合があります。

- 学習費用の補助: 参考書代やオンライン講座の受講料などを会社が補助してくれる制度。

これらの制度を活用すれば、学習コストを抑えながらスキルアップを実現できます。これは従業員にとって直接的な金銭的メリットであると同時に、企業がどのようなスキルを重視しているかを知る指標にもなります。会社が推奨している資格は、その企業の事業戦略やDX推進方針と密接に関連している可能性が高いため、自身のキャリアプランを考える上での参考にもなるでしょう。

自社にどのような制度があるか、就業規則や社内ポータルサイトなどで確認してみることをお勧めします。もし制度がなくても、資格取得の意義や業務への貢献度を上司に説明し、受験料の補助などを交渉してみる価値は十分にあります。

自分に合ったDX関連資格の選び方

DX関連の資格は多岐にわたるため、やみくもに手を出しても時間と労力を無駄にしてしまう可能性があります。重要なのは、数ある選択肢の中から、自分の現在地と目指すゴールに最も適した資格を見つけ出すことです。ここでは、自分に合ったDX関連資格を選ぶための3つの具体的な軸をご紹介します。

自分の役割や職種で選ぶ

まず最も基本的な選び方は、自分が現在担っている、あるいは将来目指したい役割や職種に合わせて資格を選ぶことです。DX推進と一言で言っても、その関わり方は立場によって大きく異なります。それぞれの役割で求められる知識やスキルは違うため、それに特化した資格を選ぶのが最も効率的です。

以下に、代表的な役割・職種と、それぞれにおすすめの資格分野の例を挙げます。

| 役割・職種 | 求められるスキル・知識 | おすすめの資格分野 |

|---|---|---|

| 全ビジネスパーソン | ITの基礎知識、DXの全体像、情報リテラシー | ITリテラシー系(ITパスポートなど)、DX基礎系(DX検定™など) |

| ITエンジニア・開発者 | プログラミング、システム設計・開発、データベース | 基礎・応用技術系(基本/応用情報技術者試験など)、プログラミング言語系、データベース系 |

| AI・データサイエンティスト | AI/機械学習、統計学、データ分析・可視化 | AI系(G検定など)、データサイエンス系(データサイエンティスト検定™など)、統計系(統計検定など) |

| インフラエンジニア | クラウドコンピューティング、ネットワーク、サーバー構築・運用 | クラウドサービス系(AWS, Azure, Google Cloud認定資格など) |

| 管理職・リーダー | 経営戦略とITの接続、プロジェクトマネジメント、組織変革 | IT戦略・マネジメント系(ITストラテジスト試験、PMP®など) |

| マーケター | Web解析、デジタル広告、MA/CRMツールの活用 | Webマーケティング系(GA4認定資格など) |

| 全般(特に重要) | 情報セキュリティのリスク管理、インシデント対応 | 情報セキュリティ系(情報セキュリティマネジメント試験など) |

例えば、営業職や企画職の方が「まずはDXの全体像を理解し、IT部門との円滑なコミュニケーションを図りたい」と考えるなら、「ITパスポート試験」や「DX検定™」が最適でしょう。一方で、プログラマーとしてキャリアを積んできた方が「AIエンジニアにキャリアチェンジしたい」と考えるなら、「G検定」でAIの基礎知識を固め、さらに「Python3エンジニア認定データ分析試験」や「E資格」を目指す、といった具体的なステップが描けます。

自分のキャリアの方向性を定め、そのために必要なスキルセットは何かを逆算して考えることが、最適な資格選びの第一歩です。

自分のITスキルレベルで選ぶ

次に重要なのが、現在の自分のITスキルレベルを客観的に把握し、身の丈に合った難易度の資格から挑戦することです。いきなり難易度の高すぎる資格に挑戦すると、挫折してしまう可能性が高くなります。一方で、簡単すぎる資格では得られるものが少なく、時間対効果が悪くなってしまいます。

多くの資格には、入門レベルからプロフェッショナルレベルまで、段階的なレベル設定がされています。自分の現在地に合わせて、適切なステップを踏むことが重要です。

- 初学者・入門レベル:

ITに馴染みのない文系職の方や、これから学習を始める学生などが対象です。「ITパスポート試験」や「DXビジネス検定™」などは、専門的な前提知識がなくても学習を始めやすく、ITとビジネスの関わりを学ぶのに最適です。まずはこれらの資格で基礎体力をつけ、成功体験を積むことが、その後の学習意欲に繋がります。 - 中級者・実務者レベル:

ある程度のIT知識や実務経験がある方が、さらに専門性を高めるためのステップです。ITエンジニアであれば「基本情報技術者試験」や「応用情報技術者試験」、クラウドに携わっているなら「AWS認定 ソリューションアーキテクト – アソシエイト」などがこのレベルに該当します。実務で得た断片的な知識を体系的に整理し直し、スキルを一段階引き上げるのに役立ちます。 - 上級者・専門家レベル:

特定の分野で高度な専門性を証明したい方が対象です。情報処理技術者試験の中でも「ITストラテジスト試験」や「プロジェクトマネージャ試験」といった高度区分、あるいは「PMP®」や「情報処理安全確保支援士」などがこれにあたります。これらの資格は取得難易度が非常に高い分、保有していることでその分野のスペシャリストとして高い評価を得られます。

まずは入門レベルの資格から始め、合格したら中級、上級へとステップアップしていくのが、着実なスキルアップへの王道です。

資格を取得する目的で選ぶ

最後に、「何のために資格を取得するのか」という目的を明確にすることも非常に重要です。目的によって、選ぶべき資格の優先順位は変わってきます。

- 目的① 転職・キャリアチェンジに活かしたい:

この場合、市場価値が高く、採用企業側からの認知度が高い資格を選ぶのが得策です。例えば、クラウド業界への転職を目指すなら、デファクトスタンダードとなっている「AWS認定資格」は非常に強力なアピール材料になります。また、AI・データサイエンス分野であれば「G検定」や「E資格」、「統計検定」などが評価されやすいでしょう。求人情報サイトで、希望する職種の募集要項にどのような資格が記載されているかをリサーチするのも有効です。 - 目的② 社内での昇進・評価向上につなげたい:

この場合は、まず自社の資格取得支援制度の対象となっている資格や、会社が推奨している資格を確認しましょう。企業が推奨する資格は、その企業の事業戦略上、重要視されているスキルである可能性が高いです。それを取得することで、会社の方針を理解し、貢献する意欲があることを示すことができます。管理職を目指すのであれば、「プロジェクトマネージャ試験」や「PMP®」といったマネジメント系の資格が評価されるでしょう。 - 目的③ 純粋な知識習得・スキルアップ:

特定のキャリア目標が定まっていなくても、「まずは知識を広げたい」「体系的に学びたい」という目的であれば、網羅性の高い基礎的な資格から始めるのがおすすめです。「ITパスポート試験」でITの全体像を掴んだ後、興味を持った分野、例えばセキュリティに興味が湧けば「情報セキュリティマネジメント試験」、データベースなら「ORACLE MASTER Bronze」へと進む、といったように、自分の知的好奇心に従って学習を進めるのも良い方法です。

このように、「役割・職種」「スキルレベル」「目的」という3つの軸で自分の状況を整理することで、数あるDX関連資格の中から、今、自分が本当に取るべき資格が自ずと見えてくるはずです。

【目的・職種別】DX推進に役立つおすすめ資格

ここからは、前章で解説した選び方を踏まえ、具体的なDX関連資格を目的・職種別に25種類、厳選して紹介します。それぞれの資格の概要、対象者、特徴などを解説しますので、自分に合った資格を見つけるための参考にしてください。

全ビジネスパーソン向け|DXの基礎・ITリテラシーに関する資格

職種を問わず、現代のビジネスパーソンに必須のITリテラシーやDXの基礎知識を身につけるための資格です。DX推進の第一歩として、まずこれらの資格から挑戦することをおすすめします。

ITパスポート試験【国家資格】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |

| 概要 | ITを利活用するすべての社会人が備えておくべき、ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験。 |

| 対象者 | IT初学者、学生、すべてのビジネスパーソン |

| 特徴 | ストラテジ系(経営全般)、マネジメント系(IT管理)、テクノロジ系(IT技術)の3分野から幅広く出題され、DXの全体像を掴むのに最適。CBT方式で随時受験可能。 |

| 公式サイト | 情報処理推進機構(IPA)公式サイト |

ITパスポートは、まさにDX時代の「読み・書き・そろばん」と言える資格です。AI、ビッグデータ、IoTといった最新技術のキーワード解説から、情報セキュリティ、コンプライアンス、マーケティングの基礎まで、ビジネスとITの関わりを体系的に学べます。IT部門と非IT部門の共通言語を築き、円滑なコミュニケーションを促進する上で非常に役立ちます。

DX検定™

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 日本イノベーション融合学会(IFSJ) |

| 概要 | これからの社会の発展・ビジネス全般に必要な、DXに関する知識やスキルを測る検定。 |

| 対象者 | DXを推進する企業の従業員、管理職、経営層 |

| 特徴 | IT先端技術トレンドとビジネストレンドの2分野から出題。知識レベルに応じてスコアが認定され、自身のレベルを客観的に把握できる。 |

| 公式サイト | 日本イノベーション融合学会 DX検定™公式サイト |

DX検定™は、IT技術そのものよりも、それらの技術をいかにビジネスに応用し、変革に繋げるかという視点に重きを置いています。出題範囲は毎年更新され、最新のDXトレンドを学ぶことができます。検定結果はスコアで示されるため、継続的に受験することで自身の知識のアップデート度合いを測る指標としても活用できます。

DXビジネス検定™

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 一般社団法人日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 |

| 概要 | DXの基礎知識に加え、ビジネスへの応用や事例について問う検定。 |

| 対象者 | DXの担当者、ビジネスパーソン全般 |

| 特徴 | DXの理論だけでなく、具体的なビジネスモデルや活用事例に関する問題が多いのが特徴。DXをより実践的な視点で理解するのに役立つ。 |

| 公式サイト | 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会 DXビジネス検定™公式サイト |

DX検定™が技術トレンドとビジネストレンドを幅広く問うのに対し、DXビジネス検定™は、より「ビジネス変革」の側面にフォーカスしています。DX推進の担当者が、他社の事例を参考にしながら自社の施策を考える上で、有益な知識を得られるでしょう。

日商PC検定

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 日本商工会議所 |

| 概要 | ワープロソフトや表計算ソフトの活用など、実践的なPCスキルを証明する検定。 |

| 対象者 | 事務職、営業職、学生など、PCを業務で利用するすべての人 |

| 特徴 | 「文書作成」「データ活用」「プレゼン資料作成」の3分野があり、それぞれ1級〜3級、Basicのレベルがある。実務に即した内容で、業務効率化に直結する。 |

| 公式サイト | 日本商工会議所 日商PC検定公式サイト |

DXの土台となるのは、個々の従業員の基本的なPCスキルです。日商PC検定は、Microsoft Word, Excel, PowerPointといった日常業務で不可欠なツールの応用力を証明します。特に「データ活用」分野は、Excelを用いたデータ集計・分析スキルを問うものであり、データドリブンな意思決定の第一歩として非常に重要です。

ITエンジニア・開発者向け|専門技術に関する資格

システム開発やプログラミングに携わるITエンジニア向けの資格です。自身の技術力を客観的に証明し、キャリアアップを目指すために役立ちます。

基本情報技術者試験【国家資格】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |

| 概要 | IT人材に必要とされる情報技術の基本的な知識・技能を測る国家試験。「ITエンジニアの登竜門」と位置づけられる。 |

| 対象者 | ITエンジニア、プログラマー、情報系の学生 |

| 特徴 | ITパスポートの上位資格。プログラミングの基礎(擬似言語)、アルゴリズム、ネットワーク、データベースなど、より専門的で実践的な内容を問う。 |

| 公式サイト | 情報処理推進機構(IPA)公式サイト |

ITエンジニアとしてのキャリアを歩むなら、まず取得を目指したいのがこの資格です。コンピュータサイエンスの基礎を体系的に学ぶことができ、その後の応用的な学習の土台となります。多くのIT企業で取得が推奨されており、新入社員研修に取り入れられているケースも少なくありません。

応用情報技術者試験【国家資格】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |

| 概要 | 基本情報技術者試験の上位資格。技術から管理、経営まで、幅広い知識と応用力が問われる。 |

| 対象者 | 数年の実務経験を積んだ中堅ITエンジニア |

| 特徴 | 記述式の問題が出題され、単なる知識だけでなく、問題解決能力や論理的思考力が試される。高度情報処理技術者試験へのステップアップとしても位置づけられる。 |

| 公式サイト | 情報処理推進機構(IPA)公式サイト |

応用情報技術者試験は、ワンランク上のエンジニアを目指すためのパスポートです。技術的な深い理解に加え、プロジェクトマネジメントやIT戦略といった上流工程の知識も求められるため、将来的にリーダーやマネージャーを目指す方にとっても非常に有益な資格です。

Python3エンジニア認定試験

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会 |

| 概要 | AI開発やデータ分析で広く使われるプログラミング言語Pythonの専門知識を証明する試験。 |

| 対象者 | Pythonを学ぶエンジニア、学生 |

| 特徴 | 「基礎試験」「データ分析試験」「実践試験」などレベルや目的に応じた試験がある。文法知識やライブラリの扱い方など、実践的なスキルが問われる。 |

| 公式サイト | Pythonエンジニア育成推進協会公式サイト |

Pythonは、DXの中核技術であるAI・機械学習やデータサイエンスの分野で最も広く利用されている言語です。この資格を取得することで、Pythonに関する体系的な知識を証明でき、AIエンジニアやデータサイエンティストへのキャリアパスを切り拓く助けとなります。

ORACLE MASTER

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 日本オラクル株式会社 |

| 概要 | 世界的なシェアを誇る「Oracle Database」に関する技術力を認定するベンダー資格。 |

| 対象者 | データベースエンジニア、インフラエンジニア |

| 特徴 | Bronze, Silver, Gold, Platinumの4段階のレベルがある。データベース管理・運用のスキルを証明でき、多くの企業で高い評価を得られる。 |

| 公式サイト | 日本オラクル株式会社 ORACLE MASTER公式サイト |

DXの根幹を支えるのはデータであり、そのデータを格納・管理するのがデータベースです。ORACLE MASTERは、データベース技術者のスキルを証明する上でのゴールドスタンダードの一つであり、取得すれば大規模システムのデータ基盤を扱える高度な専門性を示すことができます。

AI・データサイエンティスト向け|データ活用に関する資格

AI(人工知能)や機械学習、データ分析といった、DXの中核をなすデータ活用分野の専門家を目指すための資格です。

G検定・E資格

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA) |

| 概要 | G検定はAI・ディープラーニング活用のためのリテラシー、E資格はディープラーニングの実装スキルを問う。 |

| 対象者 | G検定:全ビジネスパーソン、E資格:AIエンジニア、研究者 |

| 特徴 | G検定は「ジェネラリスト」向けで、AIをビジネスにどう活かすかを学ぶ。E資格は「エンジニア」向けで、数学やプログラミングの知識を基にAIモデルを実装する能力が問われる。 |

| 公式サイト | 日本ディープラーニング協会(JDLA)公式サイト |

G検定とE資格は、JDLAが提供するAI分野の代表的な資格です。DXプロジェクトの企画・推進に関わるならG検定、AIモデルを自ら開発するエンジニアを目指すならE資格と、自分の役割に応じて選択します。この2つは、日本におけるAI人材のスタンダードとなりつつあります。

データサイエンティスト検定™ リテラシーレベル

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 一般社団法人データサイエンティスト協会 |

| 概要 | データサイエンティストに必要な「ビジネス力」「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」の3領域の基礎知識を問う検定。 |

| 対象者 | データサイエンティストを目指す人、データ活用に関わるビジネスパーソン |

| 特徴 | データサイエンティストに求められるスキルを網羅的に定義しており、学習のロードマップとして非常に優れている。実務に即した内容が特徴。 |

| 公式サイト | データサイエンティスト協会 データサイエンティスト検定™公式サイト |

この検定は、データサイエンティストという職種に求められるスキルセットを体系的に理解するのに最適です。単なる分析技術だけでなく、ビジネス課題を理解する力や、データを扱うためのエンジニアリング知識まで幅広くカバーしているため、バランスの取れたデータ人材を目指すことができます。

統計検定

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 一般財団法人統計質保証推進協会 |

| 概要 | 統計に関する知識や活用力を評価する全国統一試験。 |

| 対象者 | データ分析を行うすべての人、学生、研究者 |

| 特徴 | 4級〜1級までのレベルがあり、自分のレベルに合わせて受験できる。データ分析の根幹となる統計学の知識を客観的に証明できる、信頼性の高い資格。 |

| 公式サイト | 日本統計学会公式サイト(統計検定) |

AIや機械学習の根底にあるのは統計学です。統計検定は、データから意味のある洞察を引き出すための科学的な思考法と分析手法を身につけていることの証明になります。特に、データサイエンティストやマーケティングアナリストにとって、準1級や2級の知識は必須と言えるでしょう。

データスペシャリスト試験【国家資格】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |

| 概要 | 高度情報処理技術者試験の一つ。高品質なデータベースを企画・要件定義・開発・運用・保守するための専門知識を問う。 |

| 対象者 | データベース管理者、インフラエンジニア、データサイエンティスト |

| 特徴 | データベースに関する最高峰の国家資格。データモデリングやSQLの高度な知識、パフォーマンスチューニングなど、極めて高い専門性が求められる。 |

| 公式サイト | 情報処理推進機構(IPA)公式サイト |

企業が保有する膨大なデータを管理し、活用するための基盤を設計・構築する専門家がデータスペシャリストです。この資格は、エンタープライズレベルのデータ基盤を支える最高度の技術力を証明するものであり、取得は非常に困難ですが、キャリアにおいて大きな強みとなります。

Tableau認定資格

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | Tableau(セールスフォース・ジャパン) |

| 概要 | BI(ビジネスインテリジェンス)ツール「Tableau」の操作スキルやデータ可視化の能力を証明するベンダー資格。 |

| 対象者 | データアナリスト、マーケター、データ活用に関わるビジネスパーソン |

| 特徴 | 「Desktop Specialist」「Certified Data Analyst」など役割に応じた資格がある。データを分かりやすく可視化し、インサイトを伝えるスキルを証明できる。 |

| 公式サイト | Tableau公式サイト |

データを分析するだけでなく、その結果を経営層や現場に分かりやすく伝え、意思決定を促すこともデータ活用の重要なプロセスです。Tableauは、そのための強力なツールであり、この資格を持つことで「データを語らせる」専門家としてのスキルをアピールできます。

インフラエンジニア向け|クラウドに関する資格

現代のDXにおいて、ITインフラの主役はオンプレミスからクラウドへと移行しています。クラウド技術を扱うインフラエンジニア向けの主要なベンダー資格を紹介します。

AWS認定資格

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | Amazon Web Services(AWS) |

| 概要 | 世界シェアNo.1のクラウドプラットフォーム「AWS」に関する知識とスキルを証明する資格。 |

| 対象者 | インフラエンジニア、クラウドエンジニア、開発者 |

| 特徴 | 基礎、アソシエイト、プロフェッショナル、専門知識の4レベルがあり、役割に応じた10以上の資格が存在する。クラウド業界のデファクトスタンダード資格。 |

| 公式サイト | AWS認定公式サイト |

AWS認定は、クラウドエンジニアにとって最も知名度と価値の高い資格の一つです。特に「ソリューションアーキテクト – アソシエイト」は、AWSを扱うエンジニアの登竜門として広く認知されており、取得すれば多くの案件で有利になります。

Microsoft Azure認定資格

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | Microsoft |

| 概要 | AWSに次ぐシェアを持つクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」のスキルを認定する資格。 |

| 対象者 | インフラエンジニア、クラウドエンジニア、開発者 |

| 特徴 | 基礎、ロールベース(役割別)、専門分野のカテゴリがある。特に多くの企業で利用されるMicrosoft製品との親和性が高いのが特徴。 |

| 公式サイト | Microsoft Azure認定資格公式サイト |

Azureは、特に大企業やWindows中心のシステムを保有する企業で広く採用されています。「Azure Fundamentals (AZ-900)」から始め、「Azure Administrator Associate (AZ-104)」などを目指すことで、市場価値の高いAzureエンジニアとしてのキャリアを築けます。

Google Cloud認定資格

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | |

| 概要 | Googleが提供するクラウドプラットフォーム「Google Cloud」のスキルを認定する資格。 |

| 対象者 | インフラエンジニア、クラウドエンジニア、データエンジニア |

| 特徴 | Foundational, Associate, Professionalのレベルがある。特にBigQueryやAI/ML関連のサービスに強みを持ち、データ分析基盤の構築に携わるエンジニアに人気。 |

| 公式サイト | Google Cloud認定資格公式サイト |

Google Cloudは、データ分析やAI関連のサービスに定評があり、これらの分野に強みを持つエンジニアにとって魅力的な選択肢です。「Associate Cloud Engineer」や「Professional Data Engineer」といった資格は、高度なデータ活用基盤を構築できるスキルを証明します。

管理職・リーダー向け|マネジメントに関する資格

DXを戦略レベルで考え、プロジェクトを牽引していく経営層や管理職、リーダー向けの資格です。技術だけでなく、経営やマネジメントの視点が問われます。

ITストラテジスト試験【国家資格】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |

| 概要 | 企業の経営戦略に基づき、ITを活用した事業改革や新事業創出を主導する人材(CIOやCTO候補)を対象とした最高峰の国家資格。 |

| 対象者 | 経営層、ITコンサルタント、事業企画担当者 |

| 特徴 | 高度情報処理技術者試験の中でも最難関の一つ。論文試験があり、極めて高度な戦略的思考力と記述能力が求められる。DXを最上流から構想する力を証明する。 |

| 公式サイト | 情報処理推進機構(IPA)公式サイト |

ITストラテジストは、まさにDX推進の舵取り役に求められる能力を証明する資格です。技術と経営を繋ぎ、IT投資の最適化やビジネスモデル変革を構想・提案するスキルが問われます。この資格を保有していれば、企業のDXを主導するトップレベルの人材として認められるでしょう。

プロジェクトマネージャ試験【国家資格】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |

| 概要 | プロジェクト全体の責任者として、計画を立案し、リソースを確保し、プロジェクトを成功に導く能力を問う国家資格。 |

| 対象者 | プロジェクトマネージャー、リーダー |

| 特徴 | 高度情報処理技術者試験の一つ。QCD(品質、コスト、納期)を管理し、ステークホルダーとの調整を行う、プロジェクトマネジメント全般の高度なスキルを証明する。 |

| 公式サイト | 情報処理推進機構(IPA)公式サイト |

DXプロジェクトを成功させるには、優れたプロジェクトマネジメントが不可欠です。この資格は、大規模で複雑なプロジェクトを完遂させるための体系的な知識と実践力を有していることの証明となり、ITプロジェクトの責任者としてキャリアアップを目指す上で大きな武器となります。

PMP®(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 米国プロジェクトマネジメント協会(PMI) |

| 概要 | プロジェクトマネジメントに関する経験、知識、スキルを証明する国際的な資格。 |

| 対象者 | プロジェクトマネージャー、リーダー |

| 特徴 | 事実上の国際標準(デファクトスタンダード)であり、世界中で通用する。受験には実務経験が必要。アジャイルやハイブリッド型の手法もカバーしている。 |

| 公式サイト | PMI日本支部公式サイト |

PMP®は、プロジェクトマネジメント分野で最も権威のある国際資格です。国家資格であるプロジェクトマネージャ試験が国内中心であるのに対し、PMP®はグローバルな環境で活躍したい場合に特に有効です。体系的な知識(PMBOK)に基づいたマネジメントスキルを証明できます。

ITコーディネータ試験

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 特定非営利活動法人ITコーディネータ協会 |

| 概要 | 経営者の視点でIT活用を推進する専門家「ITコーディネータ」を認定する資格。 |

| 対象者 | 経営者、ITコンサルタント、中小企業診断士 |

| 特徴 | 経営とITの橋渡し役としてのスキルを重視。単なるIT導入だけでなく、経営改革に結びつけるためのプロセス全体を学ぶ。 |

| 公式サイト | ITコーディネータ協会公式サイト |

特に中小企業において、経営に寄り添ったDX推進を支援する人材が求められています。ITコーディネータは、企業の課題を深く理解し、最適なIT戦略を立案・実行支援する「真の経営パートナー」としての能力を証明する資格です。

Scrum Inc.認定資格

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | Scrum Inc. |

| 概要 | アジャイル開発手法の代表格である「スクラム」の知識と実践スキルを認定する資格。 |

| 対象者 | ソフトウェア開発者、プロダクトオーナー、スクラムマスター |

| 特徴 | 「認定スクラムマスター」「認定プロダクトオーナー」など役割別の資格がある。スクラムの共同開発者であるジェフ・サザーランド氏の企業が提供しており、実践的な内容に定評がある。 |

| 公式サイト | Scrum Inc. Japan公式サイト |

変化の速いDXプロジェクトでは、ウォーターフォール型ではなく、アジャイルな開発手法であるスクラムが採用されることが増えています。この資格は、スクラムを正しく理解し、チームを率いて価値を素早く顧客に届ける能力を証明します。

全般|情報セキュリティに関する資格

DX推進と表裏一体で重要になるのが情報セキュリティです。企業の重要な情報資産を脅威から守るための専門知識を証明する資格を紹介します。

情報セキュリティマネジメント試験【国家資格】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |

| 概要 | ITを利用する立場から、情報セキュリティを確保し、脅威から組織を守るための基本的なスキルを認定する国家試験。 |

| 対象者 | 全てのビジネスパーソン、特に部門のセキュリティ担当者 |

| 特徴 | ITパスポートのセキュリティ分野をより深掘りした内容。技術的な対策だけでなく、組織的なルール作りやインシデント対応など、マネジメントの視点が問われる。 |

| 公式サイト | 情報処理推進機構(IPA)公式サイト |

この資格は、「ITを安全に使う」ための知識を証明します。エンジニアだけでなく、個人情報などを扱うすべての部門の従業員にとって、取得する価値のある資格です。

情報処理安全確保支援士【国家資格】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | 独立行政法人情報処理推進機構(IPA) |

| 概要 | サイバーセキュリティ分野の専門家であることを証明する、国内唯一の国家資格(士業)。 |

| 対象者 | セキュリティエンジニア、コンサルタント |

| 特徴 | 高度情報処理技術者試験の一つ。合格後、登録することで「情報処理安全確保支援士(登録セキスぺ)」を名乗れる。非常に高度な専門知識が求められる。 |

| 公式サイト | 情報処理推進機構(IPA)公式サイト |

情報処理安全確保支援士は、サイバーセキュリティ対策の計画・設計・運用を主導するトップレベルの専門家の証です。DXを推進する上で不可欠な、堅牢なセキュリティ体制を構築する能力を証明します。

公認情報セキュリティマネージャー(CISM)

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | ISACA(情報システムコントロール協会) |

| 概要 | 情報セキュリティプログラムの管理、設計、監督に関する専門知識を証明する国際的な資格。 |

| 対象者 | 情報セキュリティ管理者、マネージャー、CIO |

| 特徴 | 技術的な側面よりも、ガバナンスやリスク管理といったマネジメントの視点に重点を置いている。CISA(公認情報システム監査人)と並び、ISACAの代表的な資格。 |

| 公式サイト | ISACA公式サイト |

CISMは、技術者というよりも、組織のセキュリティ戦略を担う管理者向けの資格です。企業のセキュリティポリシーを策定し、組織全体のリスクマネジメントを統括する能力をグローバルな基準で証明できます。

マーケター向け|ビジネス活用に関する資格

デジタル時代のマーケティング活動に不可欠な、データ分析ツールの活用スキルを証明する資格です。

GA4(Googleアナリティクス)認定資格

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催団体 | |

| 概要 | Webサイト・アプリのアクセス解析ツール「Googleアナリティクス4(GA4)」の習熟度を証明する資格。 |

| 対象者 | Webマーケター、Webディレクター、データアナリスト |

| 特徴 | Googleの学習プラットフォーム「スキルショップ」で無料で受験・取得できる。GA4の設定からデータ分析、レポート作成まで、実践的なスキルが問われる。 |

| 公式サイト | Google スキルショップ |

GA4は、現代のデジタルマーケティングにおいて最も基本的な分析ツールです。この資格を取得することで、データに基づいたWebサイト改善やマーケティング施策の立案能力を客観的に示すことができ、マーケターとしての市場価値を高めます。

DX関連資格を取得するための効率的な勉強方法

自分に合った資格を見つけたら、次はいかに効率的に学習を進めるかが重要になります。忙しい社会人が限られた時間の中で合格を勝ち取るためには、戦略的な学習計画が不可欠です。ここでは、代表的な3つの勉強方法と、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

書籍や問題集で基礎を固める

最もオーソドックスで、多くの人が最初に取り組むのが、市販の参考書や問題集を活用した学習方法です。

- メリット:

- 体系的な知識: 資格試験の出題範囲に合わせて、専門家が知識を体系的に整理してくれているため、網羅的に学ぶことができます。

- コストパフォーマンス: スクールなどに通うのに比べて、費用を大幅に抑えられます。数千円程度の投資で学習を始められる手軽さが魅力です。

- 自分のペースで学習可能: 時間や場所に縛られず、自分の都合の良い時に、理解度に合わせて学習を進めることができます。通勤時間や寝る前の少しの時間でも活用できます。

- デメリット:

- モチベーション維持の難しさ: 独りで学習を進めるため、強い意志がないと途中で挫折してしまう可能性があります。

- 疑問点の即時解決が困難: わからない箇所が出てきても、すぐに質問できる相手がいません。自分で調べる手間がかかります。

- 最新情報への追従: IT分野は技術の進歩が速いため、書籍の情報が古くなっている可能性があります。出版年月日を確認し、なるべく新しいものを選ぶ必要があります。

効果的な活用法:

まず、公式テキスト(主催団体が発行しているもの)があれば、それを主軸にするのが王道です。公式テキストは試験範囲を最も正確にカバーしているため、学習のベースとなります。それに加え、図解が多くて分かりやすいと評判の参考書を補助的に使い、理解を深めるのがおすすめです。ある程度知識がインプットできたら、ひたすら過去問題集や予想問題集を繰り返し解くことが合格への近道です。特に、間違えた問題はなぜ間違えたのかを徹底的に分析し、関連知識を参考書で確認する作業が重要です。

学習サイトやアプリで隙間時間を活用する

スマートフォンやPCで手軽に学べるオンライン学習サイトやアプリも、現代の資格学習において強力なツールです。

- メリット:

- 隙間時間の有効活用: 電車の移動中や昼休みなど、ちょっとした空き時間を学習時間に変えることができます。

- ゲーム感覚での学習: クイズ形式で問題が解けたり、学習進捗が可視化されたりするなど、モチベーションを維持しやすい工夫が凝らされているサービスが多くあります。

- 豊富なコンテンツ: 特定の資格に特化したサイトから、UdemyやCourseraのように幅広いジャンルの講座を提供するプラットフォームまで、選択肢が豊富です。動画コンテンツは、複雑な概念を視覚的に理解するのに役立ちます。

- デメリット:

- 学習の断片化: 隙間時間での学習が中心になると、知識が断片的になりがちで、体系的な理解に繋がりにくい場合があります。

- 深い理解の限界: 手軽な反面、一つのテーマを深く掘り下げるのには向いていない場合があります。書籍との併用が望ましいです。

- 質のばらつき: 誰でもコンテンツを公開できるプラットフォームでは、情報の正確性や質にばらつきがあるため、評価の高いコンテンツを見極める必要があります。

効果的な活用法:

書籍でのインプット学習と並行して、問題演習のツールとして学習サイトやアプリを活用するのが最も効果的です。例えば、情報処理技術者試験であれば「過去問道場」のようなサイトで大量の問題に触れることができます。インプットした知識が本当に定着しているかを確認し、アウトプットの練習を積むのに最適です。また、動画学習サイトで、どうしても理解できない苦手分野の解説講座だけをピンポイントで受講するといった使い方も有効です。

オンライン講座やスクールで体系的に学ぶ

独学でのモチベーション維持に自信がない方や、最短距離で合格を目指したい方には、オンライン講座や資格予備校のスクールを利用する方法があります。

- メリット:

- 体系的なカリキュラム: 合格から逆算して設計された効率的なカリキュラムに沿って学習を進めることができます。

- 講師への質問: わからないことがあれば、その分野の専門家である講師に直接質問し、疑問をすぐに解消できます。

- 学習仲間との交流: 同じ目標を持つ仲間と一緒に学ぶことで、モチベーションを高め合い、情報交換をすることができます。

- 強制力: 決まった時間に講義があるため、学習を習慣化しやすいという側面もあります。

- デメリット:

- コスト: 書籍や学習サイトに比べ、費用が高額になります。数万円から数十万円の投資が必要です。

- 時間の制約: 講義時間が決まっている場合、自分のスケジュールを合わせる必要があります(オンデマンド形式の講座も増えています)。

効果的な活用法:

費用はかかりますが、「時間をお金で買う」という発想も重要です。特に、難易度の高い資格や、独学では習得が難しい実践的なスキル(プログラミングなど)を学ぶ場合には、スクールの利用価値は非常に高いと言えます。スクールを選ぶ際は、料金だけでなく、カリキュラムの内容、講師の質、サポート体制(質問対応、キャリア相談など)を複数のスクールで比較検討することが重要です。多くのスクールが無料カウンセリングや体験授業を実施しているので、積極的に参加して自分に合うかどうかを見極めましょう。

最適な学習方法は一つではありません。 書籍で基礎を固め、アプリで隙間時間に復習し、苦手分野だけオンライン講座で補強するなど、これらの方法を自分のライフスタイルや学習の進捗状況に合わせて柔軟に組み合わせることが、効率的な資格取得への鍵となります。

DX関連資格に関するよくある質問

DX関連資格の取得を検討する際に、多くの方が抱くであろう疑問についてお答えします。難易度や独学の可能性、必要な勉強時間など、具体的な目安を知ることで、より現実的な学習計画を立てることができます。

DX推進に役立つ資格の難易度はどれくらい?

DX関連資格の難易度は、入門レベルから超難関レベルまで非常に幅広く、一概に「これくらい」と言うことはできません。 資格の種類によって、求められる知識レベル、合格率、受験資格などが大きく異なります。

ここでは、代表的な資格を難易度別に分類し、その目安を示します。ただし、これはあくまで一般的な指標であり、個人のバックグラウンド(IT経験の有無など)によって体感的な難易度は変わります。

| 難易度 | 主な資格例 | 合格率の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 【易】★★☆☆☆ | ITパスポート、日商PC検定、GA4認定資格、DX検定™/ビジネス検定™ | 50%前後 | IT初学者や非IT部門の方向け。ITリテラシーやDXの基礎知識を問う。計画的に学習すれば独学でも十分に合格可能。 |

| 【普】★★★☆☆ | 基本情報技術者試験、G検定、統計検定2級、AWS認定アソシエイトレベル、情報セキュリティマネジメント試験 | 20%~40%台 | ITエンジニアの登竜門や、各分野の専門知識の基礎を問うレベル。ある程度の専門性とまとまった学習時間が必要。 |

| 【難】★★★★☆ | 応用情報技術者試験、E資格、統計検定準1級、PMP®、AWS認定プロフェッショナルレベル、データサイエンティスト検定™ | 10%~20%台 | 各分野における高度な知識と応用力が求められる。数年単位の実務経験がある中堅~ベテラン層が対象。独学での合格は容易ではない。 |

| 【最難関】★★★★★ | ITストラテジスト試験、プロジェクトマネージャ試験、情報処理安全確保支援士、データスペシャリスト試験など(IPA高度区分) | 15%前後 | 各分野のトップレベルの専門家であることを証明する。記述式・論文試験があり、単なる知識だけでなく、深い洞察力や論述能力が不可欠。 |

合格率はあくまで目安です。例えば、IPAの高度情報処理技術者試験は合格率が15%前後ですが、これは受験者の多くが既に高いスキルを持つ実務者であることを考慮する必要があります。

自分の現在のスキルレベルと目指すキャリアを照らし合わせ、無理のないレベルの資格から挑戦し、段階的にステップアップしていくことをお勧めします。

未経験や文系でも独学で取得できますか?

結論から言えば、多くのDX関連資格は、未経験者や文系出身者でも独学で取得可能です。 特に、難易度が【易】〜【普】に分類される資格は、適切な教材を選び、計画的に学習を進めれば十分に合格を狙えます。

実際に、営業職や企画職、管理部門などの文系出身者が「ITパスポート」や「G検定」、「情報セキュリティマネジメント試験」などを取得し、キャリアの幅を広げている例は数多くあります。

未経験者・文系出身者が独学で成功するためのポイント:

- 入門レベルの資格から始める:

いきなり専門的な資格に挑戦するのではなく、まずは「ITパスポート」から始めるのが王道です。ITの全体像を体系的に学ぶことで、その後の学習がスムーズになります。 - 分かりやすい参考書を選ぶ:

専門用語が多くて挫折しないよう、図解やイラストが豊富で、平易な言葉で解説されている参考書を選びましょう。書店で実際に手に取って、自分に合うものを見つけることが重要です。 - 学習ロードマップを作成する:

合格日から逆算して、「いつまでに、何を、どこまでやるか」という具体的な学習計画を立てましょう。計画を立てることで、学習の進捗を管理しやすくなり、モチベーションの維持にも繋がります。 - つまずきやすいポイントを意識する:

文系出身者が特につまずきやすいのは、「ネットワークやデータベースなどの技術的な概念」や「プログラミングの基礎(アルゴリズムなど)」です。これらの分野は、参考書だけでなく、YouTubeの解説動画や学習サイトなどを活用して、視覚的に理解を深めるのが効果的です。

ただし、プログラミングの実装スキルが求められる「E資格」や、高度な技術的知見が問われるIPAの高度区分試験などを独学で目指すのは、相当な覚悟と努力が必要です。これらの資格を目指す場合は、オンラインスクールなどを活用し、専門家のサポートを受けながら学習を進める方が効率的かもしれません。

重要なのは、「未経験だから」「文系だから」と諦めるのではなく、自分に合ったレベルと学習方法を見つけて、一歩を踏み出すことです。

資格取得に必要な勉強時間の目安は?

資格取得に必要な勉強時間は、対象資格の難易度と、受験者の現時点での知識レベル(IT経験の有無など)によって大きく変動します。以下に、IT初学者が受験する場合の一般的な勉強時間の目安をまとめました。これはあくまで参考値であり、より短い時間で合格する人もいれば、これ以上かかる人もいます。

| 資格名 | IT初学者の勉強時間(目安) | 1日1時間勉強した場合の期間(目安) |

|---|---|---|

| ITパスポート試験 | 100~150時間 | 約3~5ヶ月 |

| 情報セキュリティマネジメント試験 | 150~200時間 | 約5~7ヶ月 |

| 基本情報技術者試験 | 200~300時間 | 約7~10ヶ月 |

| G検定 | 30~50時間 | 約1~2ヶ月 |

| 統計検定2級 | 50~100時間 | 約2~3ヶ月 |

| AWS認定ソリューションアーキテクト – アソシエイト | 50~100時間 | 約2~3ヶ月 |

| 応用情報技術者試験 | 300~500時間 | 約10ヶ月~1年半 |

| PMP® | 100~200時間(受験資格の実務経験は別途必要) | 約3~7ヶ月 |

| IPA高度区分試験 | 500時間以上 | 1年半以上 |

効率的な学習計画を立てるコツ:

- 総勉強時間を把握する: まず、自分が目指す資格の標準的な勉強時間を把握します。

- 試験日から逆算する: 試験日から逆算し、1週間あたり、1日あたりにどれくらいの勉強時間が必要かを割り出します。

- 現実的な計画を立てる: 仕事やプライベートの予定も考慮し、無理のない計画を立てることが継続の秘訣です。「平日は1時間、休日は3時間」のように、メリハリをつけるのも良い方法です。

- 進捗を見直す: 計画通りに進まないこともあります。定期的に計画を見直し、柔軟に修正していくことが重要です。

勉強時間はあくまで結果を得るための手段です。時間の長さだけにとらわれず、集中して質の高い学習を積み重ねることを意識しましょう。

まとめ

本記事では、DXの基本的な定義から、DX推進における資格の価値、そして具体的なおすすめ資格25選まで、網羅的に解説してきました。

DXとは、単なるデジタルツールの導入ではなく、データとデジタル技術を駆使してビジネスモデルや組織文化そのものを変革し、新たな価値を創出する継続的な取り組みです。この変革を推進するためには、経営層から現場の従業員まで、あらゆる階層の人材がデジタルリテラシーを身につけ、それぞれの立場で役割を果たすことが不可欠です。

「資格よりも実務経験が重要」という意見があるのは事実であり、特に実践的な技術力が求められる場面ではその通りです。しかし、資格取得にはそれを上回る多くのメリットが存在します。

- DXに関する知識を体系的に学べる

- 自身のスキルを客観的に証明でき、キャリアアップに繋がる

- 企業によっては資格手当などの支援を受けられる

特に、これからDXを学ぼうとする方や、非IT分野からDX推進に関わりたい方にとって、資格は知識の地図となり、キャリアを切り拓くための強力な武器となり得ます。

資格を選ぶ際には、「自分の役割・職種」「現在のITスキルレベル」「資格取得の目的」という3つの軸で検討することが重要です。自分に合った資格を見つけ、書籍や学習サイト、スクールといった多様な学習方法を組み合わせることで、効率的に目標を達成することができるでしょう。

忘れてはならないのは、資格取得はゴールではなく、あくまでスタートラインであるということです。変化の激しいデジタル時代においては、一度得た知識はすぐに陳腐化してしまいます。資格取得をきっかけとして、常に新しい技術やトレンドを学び続ける姿勢こそが、DX時代を生き抜く上で最も重要なスキルと言えるでしょう。

この記事が、あなたのDXに関する学びを深め、キャリアを前進させるための一助となれば幸いです。