現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争力強化のために「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は避けて通れない経営課題となりました。しかし、「DXという言葉は聞くけれど、具体的に何をすれば良いのか分からない」「どこから手をつければ良いのか、進め方が不明確だ」といった悩みを抱える企業は少なくありません。

本記事では、DX推進の基本的な定義から、多くの企業が直面する課題、そして具体的な進め方までを8つのステップに分けて網羅的に解説します。さらに、DXを成功に導くための重要なポイントや、必要となる人材像、役立つツールについても詳しくご紹介します。この記事を通じて、自社のDX推進に向けた明確な道筋を描くための一助となれば幸いです。

目次

DX推進とは?

DX推進という言葉が広く使われるようになりましたが、その本質を正しく理解することが、成功への第一歩です。ここでは、DXの基本的な定義、しばしば混同される「IT化」との違い、そしてなぜ今、多くの企業にとってDX推進が急務となっているのかを多角的に解説します。

DXの基本的な定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタル技術を導入することではありません。経済産業省が公表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」

この定義の要点は、「デジタル技術の活用」はあくまで手段であり、真の目的は「ビジネスモデルや組織、企業文化の変革を通じて、競争上の優位性を確立すること」にあるという点です。つまり、最新のツールを導入しただけではDXとは言えず、そのツールを使ってどのようにビジネスを変え、新たな価値を創造するかが問われます。

具体的には、これまでアナログで行っていた業務をデジタル化するだけでなく、それによって得られたデータを活用して、以下のような変革を目指します。

- 新しい顧客体験の提供: データを基に顧客一人ひとりに最適化されたサービスを提供する。

- 新しいビジネスモデルの創出: 従来の製品売り切り型から、継続的な関係を築くサブスクリプション型への転換など。

- 業務プロセスの抜本的な見直し: 部門間の壁を取り払い、データがスムーズに連携する効率的な業務フローを構築する。

- データドリブンな意思決定文化の醸成: 勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータに基づいて戦略を立て、実行する文化を根付かせる。

このように、DXは技術的な側面に留まらず、経営戦略そのものと深く結びついた全社的な変革活動であると理解することが極めて重要です。

IT化との違い

DXとよく混同される言葉に「IT化」があります。両者は密接に関連していますが、その目的と範囲において明確な違いがあります。この違いを理解しないままDXを進めようとすると、単なるITツールの導入に終始してしまい、本来目指すべき変革に繋がりません。

| 比較項目 | IT化(デジタイゼーション/デジタライゼーション) | DX(デジタルトランスフォーメーション) |

|---|---|---|

| 目的 | 既存業務の効率化・コスト削減 | 新しい価値の創出とビジネスモデルの変革 |

| 手段 | PC、業務システム、Web会議ツールなどの導入 | データとデジタル技術の戦略的活用 |

| 範囲 | 特定の業務やプロセスの部分的な改善 | 組織、プロセス、企業文化を含む全社的な変革 |

| 主体 | 情報システム部門が中心 | 経営層が主導し、全社を巻き込む |

| 視点 | 業務の「効率」を追求(守りのIT) | ビジネスの「変革」を追求(攻めのIT) |

| 具体例 | 紙の書類をPDF化する、会議をオンライン化する | 蓄積された顧客データから新サービスを開発する |

簡単に言えば、IT化は「既存の業務プロセスをデジタル技術で置き換えること」であり、いわば「手段のデジタル化」です。例えば、紙の請求書を電子化したり、対面の会議をWeb会議に切り替えたりする活動がこれにあたります。これは業務の効率化には繋がりますが、ビジネスのあり方そのものを変えるものではありません。

一方、DXは「デジタル技術を前提として、ビジネスの仕組みや組織のあり方を根本から変革すること」を指します。IT化によって効率化され、蓄積されたデータを活用して、これまでになかった価値を生み出すことがDXの本質です。

IT化はDXを実現するための重要なステップの一つではありますが、ゴールではありません。IT化で業務を効率化し(守りのIT)、そこで生まれたリソースやデータを活用して新たな価値創造(攻めのIT)に繋げていく。この一連の流れ全体がDX推進と言えるでしょう。

なぜ今DX推進が求められるのか

多くの企業がDX推進を経営の最重要課題と位置付けている背景には、現代のビジネス環境を取り巻く複数の深刻な課題と大きな変化があります。

市場における競争優位性の確保

現代の市場は、デジタル技術を駆使した新しいビジネスモデルを持つ「デジタルディスラプター(破壊的創造者)」の台頭により、業界の垣根を越えた競争が激化しています。例えば、店舗を持たないネット銀行や、AIを活用した配車サービスなど、従来の業界構造を根本から覆すプレイヤーが次々と現れています。こうした変化の激しい市場で生き残り、成長を続けるためには、既存のビジネスモデルに固執するのではなく、自らを変革し、新たな価値を提供し続ける必要があります。DXは、そのための強力なエンジンとなります。

2025年の崖とレガシーシステム問題

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らしたのが「2025年の崖」です。これは、多くの企業が抱える複雑化・ブラックボックス化した既存の基幹システム(レガシーシステム)を放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるというシナリオです。

レガシーシステムは、長年の改修を重ねた結果、以下のような問題を引き起こします。

- 技術的負債の増大: 古い技術で作られているため、維持・管理コストが高騰する。

- データ活用の阻害: システムが部門ごとに分断(サイロ化)され、全社的なデータ連携や活用が困難になる。

- ビジネス変化への対応遅延: 新しいサービスの導入や業務プロセスの変更に時間とコストがかかり、市場の変化に迅速に対応できない。

- セキュリティリスクの増大: 最新のセキュリティ対策を施すことが難しく、サイバー攻撃の標的になりやすい。

これらの問題を解決し、データを企業の競争力の源泉として活用するためには、レガシーシステムからの脱却と、DXを前提とした新しいシステムアーキテクチャへの刷新が不可欠です。

働き方改革への対応

少子高齢化による労働人口の減少が進む中、多様な人材が活躍できる環境を整備することは、企業にとって喫緊の課題です。テレワーク、時短勤務、副業・兼業といった柔軟な働き方を実現するためには、時間や場所にとらわれずに業務を遂行できるデジタル基盤が欠かせません。クラウドサービスの活用や業務プロセスのデジタル化は、従業員の生産性を向上させると同時に、ワークライフバランスを改善し、優秀な人材の確保・定着にも繋がります。

消費者行動の変化

スマートフォンの普及により、消費者の情報収集や購買行動は劇的に変化しました。消費者はオンラインで商品を比較検討し、SNSで口コミを参考にし、ECサイトや実店舗など、複数のチャネルを自由に行き来して購買を決定します(OMO:Online Merges with Offline)。このような変化に対応するためには、企業も全ての顧客接点をデジタルで繋ぎ、一貫性のある優れた顧客体験(CX)を提供する必要があります。データを活用して個々の顧客のニーズを深く理解し、パーソナライズされたアプローチを行うことが、顧客との長期的な関係構築に繋がります。

事業継続計画(BCP)の強化

自然災害やパンデミック、サイバー攻撃など、企業活動を脅かす不測の事態はいつ発生するか分かりません。こうした有事の際にも事業を継続し、被害を最小限に抑えるための計画が「事業継続計画(BCP)」です。DX推進は、このBCPを強化する上でも極めて重要です。データのクラウド化、テレワーク環境の整備、サプライチェーンの可視化などを進めておくことで、オフィスが出社不能になっても業務を継続でき、サプライチェーンの寸断にも迅速に対応できるなど、企業のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を高めることができます。

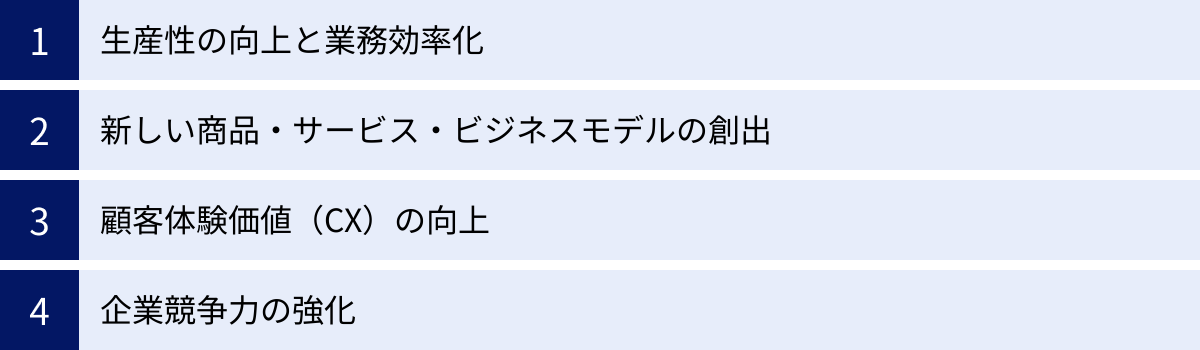

DX推進によって得られるメリット

DX推進は、単なるコスト削減や業務効率化に留まらず、企業の成長と競争力強化に繋がる多様なメリットをもたらします。ここでは、DX推進によって企業が得られる代表的な4つのメリットについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説します。

生産性の向上と業務効率化

DX推進がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、生産性の向上と業務効率化です。これまで人間が手作業で行っていた定型業務や反復作業をデジタル技術で自動化・効率化することで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

代表的な例としては、RPA(Robotic Process Automation)の活用が挙げられます。RPAは、パソコン上で行われるデータ入力、請求書処理、レポート作成といった定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットに代行させる技術です。例えば、経理部門で毎月発生する請求書データのシステム入力や、営業部門での日報作成などを自動化することで、作業時間を大幅に削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。これにより、担当者は空いた時間をデータ分析や改善提案といった、より戦略的な業務に充てることが可能になります。

また、部門ごとに独立して管理されていたデータをクラウド上で一元管理し、連携させることも大きな効果を生みます。例えば、営業部門が使うSFA(営業支援システム)と、マーケティング部門が使うMA(マーケティングオートメーション)、そしてカスタマーサポート部門が使うCRM(顧客関係管理)のデータを連携させたとします。すると、マーケティング活動から生まれた見込み客が、営業担当者との商談を経て顧客となり、購入後にどのようなサポートを受けているか、という一連の顧客情報が可視化されます。これにより、部門間のスムーズな情報共有が実現し、顧客への対応速度と質が向上するだけでなく、組織全体の業務プロセスが最適化されます。

このように、DXは個々のタスクの効率化に留まらず、組織全体のワークフローを最適化し、全社的な生産性向上に貢献します。

新しい商品・サービス・ビジネスモデルの創出

DXの本質は、既存業務の改善に留まらず、デジタル技術とデータを活用して、これまで不可能だった新しい価値を創造することにあります。これは、企業の持続的な成長を支える上で最も重要なメリットと言えるでしょう。

例えば、製造業において、製品にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析するケースを考えてみましょう。これにより、故障の予兆を検知して顧客に知らせる「予知保全」サービスを提供できます。これは、従来の「製品を売って終わり(売り切り型)」のビジネスモデルから、「製品の稼働をサービスとして提供し、継続的に収益を得る(リカーリング型、サブスクリプション型)」ビジネスモデルへの変革を意味します。顧客にとってはダウンタイムの削減という大きな価値があり、企業にとっては安定的で継続的な収益源を確保できるというメリットがあります。

また、小売業では、顧客の購買履歴やWebサイトの閲覧履歴、位置情報などのデータを分析することで、個々の顧客の興味や関心に合わせた商品を、最適なタイミングで推奨するパーソナライズされたマーケティングが可能になります。これにより、顧客満足度を高め、購買意欲を刺激することができます。

さらに、DXは異業種との連携による新たなビジネス創出も促進します。例えば、自動車メーカーが通信会社や保険会社と連携し、運転データを活用した新しい保険サービスやエンターテイメントサービスを開発する、といった事例が考えられます。自社が持つデータや技術と、他社の強みを組み合わせることで、単独では実現できなかった革新的なサービスを生み出すことができるのです。

顧客体験価値(CX)の向上

現代の市場では、製品やサービスの機能・価格だけでなく、「顧客体験価値(CX:Customer Experience)」が競争優位性を左右する重要な要素となっています。CXとは、顧客が商品を認知し、購入を検討し、実際に利用し、アフターサポートを受けるまでの一連のプロセス全体を通じて得られる体験的な価値のことです。

DXは、このCXを向上させる上で絶大な効果を発揮します。前述のデータ連携の例のように、マーケティング、営業、カスタマーサポートといった全ての顧客接点(タッチポイント)で情報が共有され、一貫性のあるスムーズな対応が実現します。

具体的な例を挙げましょう。

- Webサイトでの行動: 顧客がWebサイトで特定の商品ページを何度も閲覧しているという情報が、営業担当者にリアルタイムで共有されます。

- パーソナライズされた提案: 営業担当者はその情報を基に、顧客の興味に合った追加情報やキャンペーンをメールで送付します。

- シームレスな購買体験: 顧客はメール内のリンクから簡単に商品を購入でき、購入情報は即座にサポート部門に連携されます。

- プロアクティブなサポート: サポート部門は、顧客が商品の使い方でつまずきそうな点を予測し、先回りして使い方ガイドを送付したり、チャットボットで24時間365日質問に対応できる体制を整えたりします。

このように、顧客一人ひとりの状況やニーズを深く理解し、先回りしたきめ細やかな対応を提供することで、顧客は「自分のことをよく分かってくれている」と感じ、企業に対する信頼と愛着(ロイヤルティ)を高めます。優れたCXは、顧客満足度の向上だけでなく、リピート購入や口コミによる新規顧客の獲得にも繋がり、企業の長期的な収益基盤を強固なものにします。

企業競争力の強化

生産性の向上、新たなビジネスモデルの創出、そして顧客体験価値の向上。これら3つのメリットは相互に作用し、最終的に企業の総合的な競争力を強化します。

- 業務効率化によって生まれたリソース(時間・人材・コスト)を、新サービスの開発や顧客体験の改善といった価値創造活動に再投資できます。

- データに基づいた新サービスは、市場における独自のポジションを築き、価格競争から脱却するきっかけとなります。

- 優れた顧客体験は、顧客ロイヤルティを高め、競合他社への乗り換えを防ぎ、安定した収益基盤を構築します。

さらに、DXを推進する過程で、企業には変化への対応力(アジリティ)が備わっていきます。データに基づいて迅速に意思決定を行い、小さな失敗を恐れずに新しい挑戦を繰り返す組織文化が醸成されるからです。市場環境や顧客ニーズが目まぐるしく変化する現代において、このアジリティこそが、持続的に成長し続ける企業と、変化に取り残される企業を分ける最大の要因と言えるでしょう。

DX推進は、もはや選択肢ではなく、あらゆる企業が未来を生き抜くために必須の経営戦略なのです。

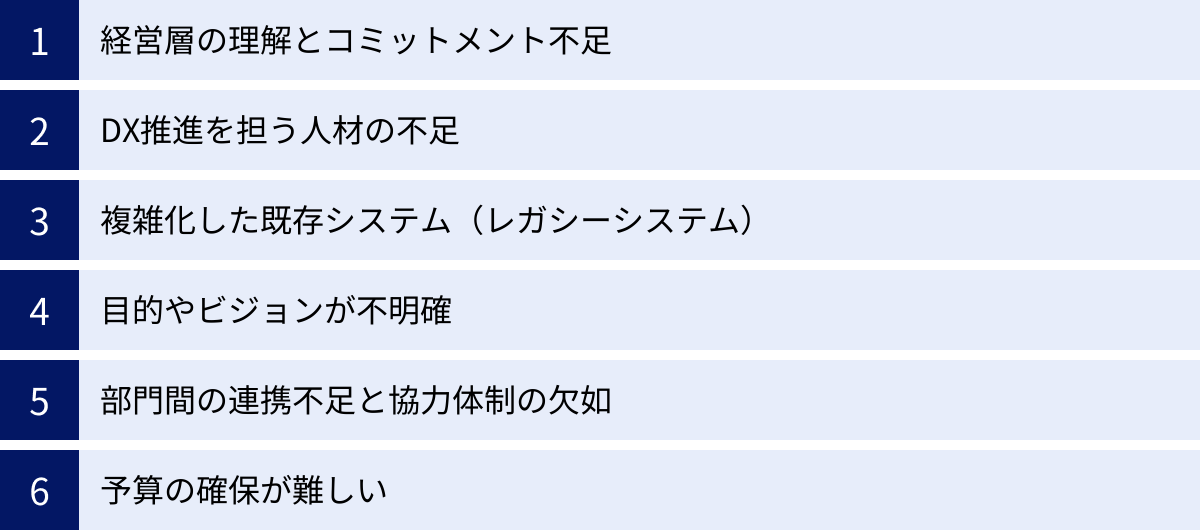

多くの企業が直面するDX推進の課題

DX推進がもたらすメリットは大きい一方で、その道のりは決して平坦ではありません。多くの企業が、DXを軌道に乗せるまでに様々な壁に直面しています。ここでは、日本企業が特に陥りやすいDX推進の課題を6つ取り上げ、その背景と具体的な問題点を深掘りします。

経営層の理解とコミットメント不足

DX推進における最大の障壁は、技術や人材の問題以前に、経営層の理解とコミットメントの不足にあると言っても過言ではありません。DXは全社的な変革活動であり、部門間の利害調整や大規模な投資、時には痛みを伴う組織改革も必要となるため、経営トップの強力なリーダーシップが不可欠です。

しかし、以下のような認識を持つ経営層は少なくありません。

- DXを単なるIT化やコスト削減策と捉えている: DXの本質がビジネスモデルの変革にあることを理解せず、情報システム部門に丸投げしてしまうケースです。これでは、部分的な業務改善に留まり、全社的な変革には繋がりません。

- 短期的な成果を求めすぎる: DXへの投資は、すぐに売上や利益に直結するとは限りません。中長期的な視点での投資が必要ですが、短期的なROI(投資対効果)を重視するあまり、必要な投資判断ができないことがあります。

- 現状維持バイアスが強い: これまでの成功体験に固執し、ビジネスモデルや組織のあり方を変えることに抵抗を感じるケースです。「うちは今のままで大丈夫」という意識が、変革への第一歩を妨げます。

経営層のコミットメントが不足していると、DX推進のビジョンが社内に浸透せず、担当部署が孤立無援の状態に陥ります。各部門の協力も得られず、予算も十分に確保できないため、プロジェクトは頓挫してしまいます。DXを成功させるには、まず経営層自身がDXの本質を深く理解し、「会社をこう変える」という強い意志を内外に示し続けることが絶対条件となります。

DX推進を担う人材の不足

次に深刻な課題が、DXを実際に推進していく専門人材の不足です。DXの実現には、最新のデジタル技術に精通しているだけでなく、自社のビジネスや業務を深く理解し、技術をどのように活用すればビジネス課題を解決できるかを構想・実行できる人材が求められます。

具体的には、以下のようなスキルを持つ人材が必要とされますが、多くの企業で不足しています。

- ビジネスとITの橋渡し役: 経営戦略を理解し、それを実現するためのIT戦略やシステム構想を描ける人材(プロデューサー、ビジネスデザイナー)。

- データ活用人材: 膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見を導き出すデータサイエンティスト。

- システム開発人材: 新しいサービスやシステムを迅速に開発できるAIエンジニアやソフトウェアエンジニア。

こうした高度な専門人材は、IT業界を中心に獲得競争が激化しており、中小企業はもちろん、大企業であっても確保は容易ではありません。また、社内で育成しようにも、指導できる人材がおらず、OJTの機会も限られているため、育成には時間がかかります。結果として、「やりたいことはあるが、それを実行できる人がいない」という状態に陥ってしまう企業が多く見られます。

複雑化した既存システム(レガシーシステム)

「2025年の崖」問題でも指摘されている通り、多くの企業が抱えるレガシーシステムがDX推進の大きな足かせとなっています。レガシーシステムとは、長年の運用の中で、度重なる改修や継ぎ足しが行われた結果、構造が複雑化・ブラックボックス化してしまった古い基幹システムのことです。

レガシーシステムは、以下のような問題を引き起こします。

- データのサイロ化: システムが部門ごとに最適化されて構築されているため、データが各部門に分散・孤立(サイロ化)しています。これにより、全社横断でのデータ活用や、部門間のスムーズな連携が困難になります。

- 柔軟性の欠如: 新しいビジネス要件や法改正に対応しようとすると、システム全体に影響が及び、改修に莫大な時間とコストがかかります。市場の変化にスピーディに対応することができません。

- 技術的負債: 古いプログラミング言語や技術で構築されているため、扱えるエンジニアが社内におらず、退職と共に誰も触れない「ブラックボックス」と化しているケースも少なくありません。システムの維持・管理だけでコストがかさみ、新しいIT投資への余力が奪われます。

こうしたレガシーシステムを抱えたままDXを進めようとしても、新しいデジタルツールとの連携ができなかったり、活用したいデータを取り出せなかったりと、様々な制約に直面します。DXを本格的に推進するためには、このレガシーシステムからの脱却(モダナイゼーション)が避けて通れない課題となります。

目的やビジョンが不明確

「競合がやっているから」「流行っているから」といった漠然とした理由でDXを始めてしまうケースも、失敗の典型的なパターンです。「DXを通じて、自社をどのような姿に変えたいのか」「顧客にどのような新しい価値を提供したいのか」という明確な目的やビジョンがなければ、DXは単なる手段の導入に終わってしまいます。

目的が不明確なままDXを進めると、以下のような問題が発生します。

- 手段の目的化: RPAやAIといったツールの導入自体が目的となり、「ツールを導入したものの、現場の業務がほとんど変わらない」「効果が限定的」といった状況に陥ります。

- 投資判断の基準が曖昧になる: 何を達成したいのかが明確でないため、どの技術にどれだけ投資すべきかの判断ができません。結果として、場当たり的な投資になりがちです。

- 現場の協力が得られない: 従業員から見ても、「なぜこの改革が必要なのか」が理解できないため、新しいシステムやプロセスへの抵抗感が強まり、協力が得られにくくなります。

DXは、あくまで経営課題を解決し、ビジョンを実現するための手段です。推進の第一歩として、自社の現状を分析し、「何のためにDXをやるのか」という根本的な問いに対する答えを、経営層から現場まで全社で共有することが不可欠です。

部門間の連携不足と協力体制の欠如

日本の多くの企業に見られる「縦割り組織」も、DX推進を阻む大きな壁となります。各事業部や部門が自部門の目標や利益を最優先するあまり、全社的な視点での協力体制が築けないケースです。

DXの成功には、部門の壁を越えたデータの連携や、業務プロセスの再設計が不可欠です。しかし、縦割り組織では、以下のような問題が頻発します。

- データの囲い込み: 各部門が自部門のデータを「資産」と捉え、他部門への共有を拒むことがあります。これにより、全社的なデータ活用が進みません。

- セクショナリズム: 「それはうちの仕事ではない」「新しいシステムを導入されると業務が増えて困る」といった、部門間の利害対立や抵抗が発生します。

- 全体最適の視点の欠如: 各部門が部分最適を追求した結果、会社全体としては非効率なプロセスが温存されてしまうことがあります。

こうした状況を打破するためには、経営層の強いリーダーシップのもと、DX推進を全社的なプロジェクトとして位置づけ、部門横断的なチームを組成し、共通の目標(KPI)を設定するといった、協力体制を構築するための仕組みづくりが重要になります。

予算の確保が難しい

DX推進には、システム刷新やツール導入、人材育成など、多岐にわたる投資が必要です。しかし、特に中長期的な視点が求められるDX投資は、短期的なROIが見えにくいため、経営会議などで承認を得るのが難しく、十分な予算を確保できないという課題があります。

特に、レガシーシステムの維持・管理に多くのIT予算が割かれている企業(ラン・ザ・ビジネス)では、新しい価値を創造するための投資(バリューアップ)に回す予算が限られてしまいます。

この課題を克服するためには、DX推進担当者が、なぜその投資が必要なのか、それによってどのようなビジネスインパクト(売上向上、コスト削減、顧客満足度向上など)が期待できるのかを、具体的なデータや試算に基づいて経営層に分かりやすく説明し、理解と納得を得る必要があります。また、後述するように、一気に大規模な投資を行うのではなく、小さな成功事例を積み重ねて効果を証明し、段階的に予算を拡大していくアプローチも有効です。

DX推進の進め方8ステップ

DX推進は、闇雲に進めても成功しません。明確なビジョンに基づき、計画的かつ段階的に進めることが重要です。ここでは、DXを構想から実行、定着させるまでの一連の流れを、実践的な8つのステップに分けて具体的に解説します。

① 経営層の理解とビジョンの共有

全ての始まりは、経営層がDXの重要性を深く理解し、自社の未来像を描くことから始まります。DXはIT部門だけの取り組みではなく、経営戦略そのものです。経営トップが「なぜ我が社はDXに取り組むのか」「DXを通じて、5年後、10年後にどのような会社になりたいのか」というビジョンを明確に言語化し、自らの言葉で社内外に発信し続ける必要があります。

このビジョンは、抽象的なスローガンであってはなりません。

- 市場環境の変化: 自社を取り巻く市場や競合、顧客の動向はどう変わっていくのか。

- 自社の強みと弱み: デジタル時代において、自社の強みは何で、克服すべき弱みは何か。

- 目指すべき提供価値: DXによって、顧客や社会にどのような新しい価値を提供するのか。

- あるべき組織の姿: データドリブンな意思決定や、アジャイルな開発が可能な組織とはどのようなものか。

これらの問いに対する答えを突き詰め、全従業員が「自分ごと」として捉えられるような、具体的で共感を呼ぶビジョンを策定します。このビジョンが、今後の全てのステップにおける判断の拠り所となります。

② DX推進体制の構築

ビジョンが固まったら、それを実行するための推進体制を構築します。DXは全社を巻き込む活動であるため、特定の部門に任せるのではなく、部門横断的な専門組織を設置するのが一般的です。

体制構築のポイントは以下の通りです。

- 責任者の任命: DX推進全体に責任を持つ役員(CDO:Chief Digital Officerなど)を任命し、強力な権限を与えます。責任者は、経営と現場の橋渡し役を担います。

- 推進部署の設置: 経営企画、IT、各事業部門、マーケティング、人事など、関連部署からエース級の人材を集め、専任の推進チームを組成します。

- 役割分担の明確化: 誰が、いつまでに、何をするのか、各メンバーの役割と責任を明確にします。

- 外部専門家の活用: 社内に知見や人材が不足している場合は、初期段階から外部のコンサルタントや専門家を巻き込み、客観的な視点や専門知識を取り入れることも有効です。

このチームが、ビジョン実現に向けた全社的なハブとなり、各部門との連携を密にしながらプロジェクトを牽引していきます。

③ 現状分析と課題の可視化

次に、策定したビジョン(To-Be)と、自社の現状(As-Is)とのギャップを正確に把握するため、徹底的な現状分析を行います。ここで重要なのは、勘や思い込みではなく、客観的なデータに基づいて自社の立ち位置を可視化することです。

分析すべき対象は、主に以下の3つの領域です。

- ビジネス・業務プロセス: 各部門の業務フローはどのようになっているか。非効率な作業、部門間の連携不足、属人化している業務はないか。現場へのヒアリングや業務フロー図の作成を通じて課題を洗い出します。

- ITシステム: どのようなシステムが、どの部署で、どのように使われているか。システムの構成、データ連携の状況、老朽化の度合い(レガシーシステムの存在)などを評価します。

- 組織・人材: DX推進に必要なスキルを持つ人材はいるか。データに基づいた意思決定の文化はあるか。失敗を許容し、挑戦を奨励する風土はあるか。従業員へのアンケートなども有効です。

経済産業省が提供する「DX推進指標」などのフレームワークを活用し、自己診断を行うのも良いでしょう。このステップで課題を具体的に特定し、優先順位をつけることが、次の戦略策定の精度を高めます。

④ DX戦略とロードマップの策定

現状分析で明らかになった課題を踏まえ、ビジョンを実現するための具体的な道筋となる「DX戦略」と「ロードマップ」を策定します。

- DX戦略: 「何を」「どの順番で」実行していくかを定めます。例えば、「まずはRPA導入による間接部門の業務効率化から着手し、そこで得た知見とリソースを基に、次は顧客データ基盤を構築し、最終的にパーソナライズサービスの提供を目指す」といった、具体的なストーリーを描きます。

- ロードマップ: 戦略を時間軸に落とし込み、「いつまでに」「どのレベルまで」達成するかをマイルストーンとして設定します。短期(〜1年)、中期(1〜3年)、長期(3〜5年)のフェーズに分け、各フェーズでの目標(KPI)と具体的なアクションプランを明確にします。

KPIの例としては、「バックオフィス業務の作業時間を〇〇%削減」「顧客データの統合率〇〇%」「新サービスの売上〇〇円」などが考えられます。このロードマップが、関係者全員の共通認識となり、進捗を管理するための羅針盤となります。

⑤ 導入するデジタル技術の選定

ロードマップで定めたアクションプランを実行するために、必要なデジタル技術やツールを選定します。ここで陥りがちなのが、「最新の流行技術」に飛びついてしまうことです。重要なのは、自社の課題解決と戦略実現に本当に役立つかどうかという視点です。

選定のポイントは以下の通りです。

- 課題解決への適合性: そのツールは、ステップ③で特定した課題を直接的に解決できるか。

- 既存システムとの連携: 現在使用しているシステムとスムーズに連携できるか。

- 拡張性と将来性: 将来的な事業拡大や機能追加に柔軟に対応できるか。

- 操作性とサポート体制: 現場の従業員が直感的に使えるか。導入後のサポートは充実しているか。

- コストパフォーマンス: 導入・運用コストは、得られる効果に見合っているか。

複数のツールを比較検討し、必要であればPoC(Proof of Concept:概念実証)を行い、小規模な環境で実際にツールを試してみて、その有効性を検証してから本格導入を決定するのが賢明です。

⑥ スモールスタートでの実行と開発

DXは壮大な変革ですが、最初から全社一斉に大規模な改革を進めようとすると、リスクが大きく、失敗した際のダメージも甚大です。そこで有効なのが、特定の部署や業務領域に絞って小さく始め、成功体験を積み重ねていく「スモールスタート」のアプローチです。

例えば、まずは経理部内の請求書処理業務の自動化や、特定の営業チームでのSFA導入など、成果が出やすく、影響範囲をコントロールしやすいテーマを選びます。

スモールスタートには、以下のようなメリットがあります。

- リスクの低減: 失敗しても影響を最小限に抑えられます。

- 迅速なフィードバック: 短期間で成果や課題が明確になり、次の改善に活かせます(アジャイルな開発)。

- 成功体験の創出: 小さな成功が関係者のモチベーションを高め、他部門の協力を得るための説得材料になります。

- ノウハウの蓄積: パイロットプロジェクトを通じて得られた知見やノウハウを、後の全社展開に活かせます。

「小さく産んで大きく育てる」という考え方で、着実に実績を積み上げていくことが、結果的にDX成功への近道となります。

⑦ 全社への展開

スモールスタートで成果が実証され、運用ノウハウが蓄積されたら、その成功モデルを他の部門や業務へと横展開していきます。

全社展開のフェーズでは、以下の点が重要になります。

- 成功事例の共有: パイロットプロジェクトの成果や、導入によって業務がどう改善されたかを、具体的な数値や現場の声と共に全社に共有し、DXへの期待感を醸成します。

- 標準化とテンプレート化: 導入プロセスや運用ルールを標準化・テンプレート化することで、他部門での導入をスムーズに進められます。

- 教育・研修の実施: 新しいツールや業務プロセスを全従業員がスムーズに利用できるよう、継続的な教育・研修プログラムを提供します。

- 推進体制の強化: 展開の規模拡大に合わせて、DX推進チームの人員を増強したり、各部門にDX推進担当者を置いたりして、サポート体制を強化します。

この段階では、スモールスタートで直面した課題への対策をあらかじめ盛り込んでおくことで、より円滑な展開が可能になります。

⑧ 効果測定と改善の繰り返し

DXは「導入して終わり」ではありません。市場環境や技術は常に変化し続けるため、一度作った仕組みが永遠に最適であり続けることはありません。策定したロードマップやKPIに基づき、定期的に施策の効果を測定し、その結果を基に戦略や計画を柔軟に見直し、改善を繰り返していくことが不可欠です。

この「Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)」のPDCAサイクル、あるいはより迅速なOODAループ(Observe→Orient→Decide→Act)を回し続けることで、DXの取り組みは継続的に進化していきます。

効果測定では、「ツールの導入数」といった行動指標だけでなく、「業務時間の削減率」「リード獲得単価の改善率」「顧客満足度スコア」といった、ビジネス成果に直結する指標(KGI/KPI)を追うことが重要です。そして、その結果を経営層や現場と共有し、次のアクションに繋げていく。この継続的な改善プロセスこそが、DXを企業文化として定着させる鍵となります。

DX推進を成功させる5つのポイント

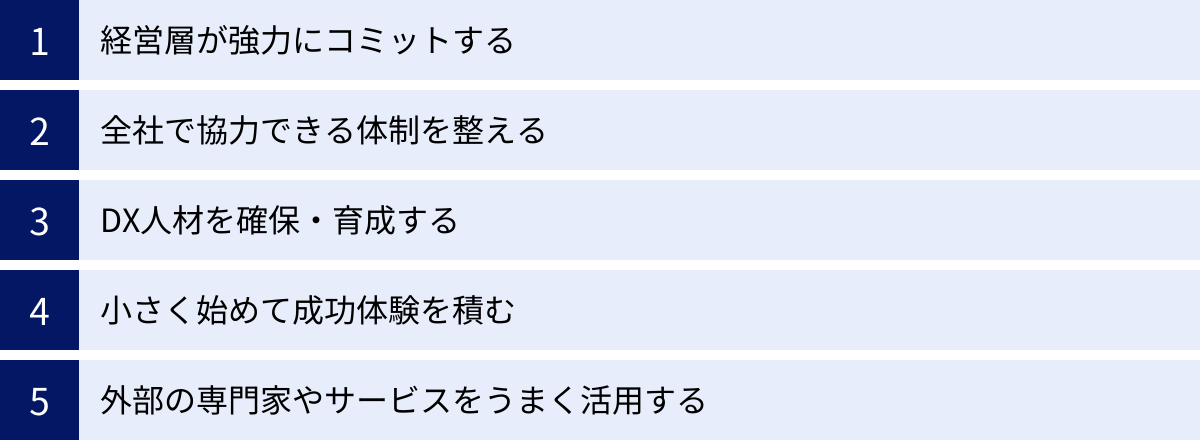

DX推進のステップを理解した上で、その取り組みを真の成功に導くためには、プロセスだけでなく、組織全体のマインドセットやカルチャーに関わる重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、多くの成功企業に共通する5つの要諦を解説します。

① 経営層が強力にコミットする

DX推進の成否は、経営トップの覚悟とリーダーシップにかかっていると言っても過言ではありません。これは、DX推進のステップの最初にも挙げましたが、全ての基本となる最も重要なポイントであるため、改めて強調します。経営層のコミットメントは、単に「DXは重要だ」と号令をかけるだけでは不十分です。

具体的には、以下のような行動が求められます。

- 明確なビジョンの発信: なぜ今、自社がDXに取り組む必要があるのか、その先にある未来像はどのようなものか、繰り返し自分の言葉で語り、全社員の共感と納得を得る努力を続けます。

- リソースの優先的配分: DX推進に必要な予算や人材を、聖域なく確保し、優先的に配分する意思決定を行います。短期的な利益が見えにくい投資であっても、中長期的な視点で決断を下します。

- 権限移譲: 現場の推進チームに大胆に権限を移譲し、スピーディな意思決定を促します。経営層はマイクロマネジメントに陥らず、大きな方向性を示し、障壁を取り除くことに注力します。

- 失敗を許容する文化の醸成: DXは試行錯誤の連続です。経営層自らが「失敗は成功のもとであり、挑戦しないことが最大のリスクだ」というメッセージを発信し、挑戦した結果の失敗を責めるのではなく、そこから学ぶ姿勢を奨励する文化を創り出します。

経営層がDXの「最高責任者」であるという自覚を持ち、先頭に立って変革の旗を振り続ける姿勢が、全社を動かす原動力となります。

② 全社で協力できる体制を整える

DXは、情報システム部門や特定の推進部署だけで完結するものではありません。ビジネスモデルや業務プロセスそのものを変革する活動であるため、事業部門、管理部門を問わず、全社が一丸となって協力する体制が不可欠です。しかし、多くの企業では部門間の壁(サイロ)がこれを阻害します。

この壁を打破し、協力体制を築くためには、以下のような仕組みづくりが有効です。

- 部門横断チームの常設: 前述の通り、各部門からメンバーを選出した推進チームを正式な組織として位置づけ、共通の目標(KPI)を設定します。これにより、メンバーは自部門の利益代表ではなく、全社最適の視点で行動するようになります。

- オープンな情報共有: DXの進捗状況、課題、成功事例などを、社内イントラネットや定例会を通じてリアルタイムに全社へ共有します。透明性を高めることで、他人事から「自分ごと」へと意識を変えていきます。

- コミュニケーションの活性化: 普段接点のない部門のメンバー同士が交流できる場(ワークショップ、社内SNS、フリーアドレスなど)を意図的に設けることで、新たなアイデアや連携が生まれやすくなります。

- 評価制度の見直し: 個人の評価だけでなく、部門を超えた連携や会社全体への貢献度を評価する仕組みを取り入れることも、協力体制を促進する上で効果的です。

「One Team」としてDXに取り組む文化をいかにして醸成できるかが、変革のスピードと質を大きく左右します。

③ DX人材を確保・育成する

DXを推進するには、それを担う人材が不可欠です。しかし、ビジネスとデジタルの両方に精通した専門人材は市場全体で不足しており、採用だけに頼るのは困難です。そこで重要になるのが、外部からの採用と、社内での育成を組み合わせたハイブリッドな人材戦略です。

- 外部人材の確保: 自社にない高度な専門性を持つ人材(データサイエンティスト、AIエンジニア、CDO経験者など)は、積極的に外部から採用したり、業務委託で活用したりします。彼らが持つ知見やスキルは、社内のDXレベルを飛躍的に高める起爆剤となり得ます。

- 社内人材の育成(リスキリング): DXの核心は、自社のビジネスを深く理解した上で、デジタル技術を活用することにあります。したがって、自社の業務に精通している既存社員に、デジタルスキルを再教育(リスキリング)するアプローチが極めて重要です。

- 研修プログラムの提供: 全社員向けのデジタルリテラシー研修から、専門人材育成のための高度なトレーニングまで、階層別の教育プログラムを整備します。

- 実践の場の提供: 小さなプロジェクトでも良いので、実際にデータ分析やツール開発などに挑戦する機会を与え、OJTを通じてスキルを磨かせます。

- 資格取得支援: DX関連の資格取得を奨励し、費用補助や報奨金などの制度を設けることで、社員の学習意欲を高めます。

「人は育てるもの」という長期的な視点を持ち、継続的に人材へ投資することが、企業の持続的なDX推進能力を構築します。

④ 小さく始めて成功体験を積む

DXという壮大な目標を前にすると、どこから手をつけていいか分からず、計画倒れになってしまうことがあります。こうした状況を避けるために、「小さく始めて、早く失敗し、素早く学び、成功体験を積み重ねる」というアジャイルなアプローチが非常に有効です。

「DX推進の進め方」でも触れましたが、このポイントを成功させる鍵は以下の通りです。

- 成果の出やすい領域を選ぶ: 導入効果が分かりやすく、関係者が少ない業務(例:経費精算の電子化、特定の定型業務のRPA化など)から着手します。

- クイックウィンを目指す: 3ヶ月〜半年といった短期間で目に見える成果(=クイックウィン)を出すことを目指します。この小さな成功が、関係者の自信に繋がり、懐疑的だった層を巻き込むための強力な説得材料となります。

- プロトタイピング: いきなり完璧なシステムを作るのではなく、まずは必要最低限の機能を持つ試作品(プロトタイプ)を作り、実際にユーザーに使ってもらいながらフィードバックを得て、改善を繰り返します。

壮大な計画を立てるよりも、まずは一歩を踏み出すこと。そして、小さな成功を積み重ねていくことで、DX推進の機運は着実に高まっていきます。

⑤ 外部の専門家やサービスをうまく活用する

DXに関する全ての知見やリソースを自社だけで賄おうとするのは、非現実的であり、非効率です。特に、DXの初期段階や、自社にない専門知識が必要な場面では、外部のパートナーが持つ知見やサービスを積極的に活用することが、成功への近道となります。

活用できる外部リソースには、以下のようなものがあります。

- コンサルティングファーム: DX戦略の策定、ロードマップの設計、推進体制の構築など、上流工程で客観的な視点と豊富な知見を提供してくれます。

- システムインテグレーター(SIer)/ベンダー: 自社の課題に最適なツールの選定から、システムの設計・開発・導入・運用までをサポートしてくれます。

- クラウドサービス(SaaS/PaaS/IaaS): 自社でサーバーやソフトウェアを保有することなく、必要な機能を必要なだけ利用できるため、初期投資を抑え、スピーディに新しい技術を試すことができます。

- 専門家人材のマッチングサービス: 特定のプロジェクト期間だけ、フリーランスのデータサイエンティストやUXデザイナーといった専門家に参加してもらうことも可能です。

重要なのは、外部パートナーに「丸投げ」するのではなく、自社が主体性を持ち、彼らを「伴走者」としてうまく使いこなすことです。自社の目的を明確に伝え、彼らの専門知識を引き出しながら、最終的にはそのノウハウを自社内に吸収していく姿勢が求められます。

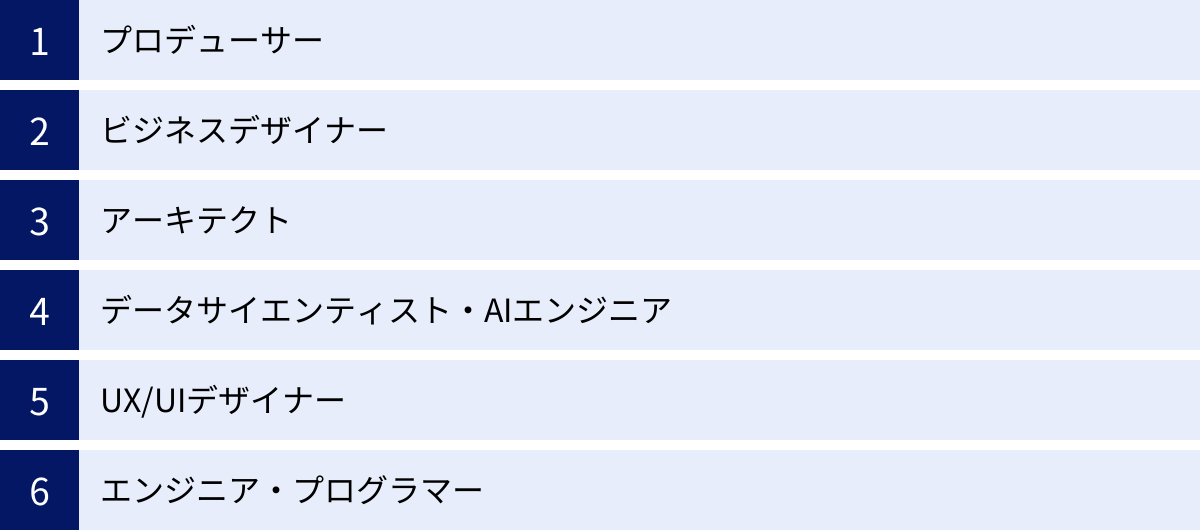

DX推進に求められる6つの役割と人材像

DXを成功に導くためには、多様なスキルを持つ人材がチームとして機能することが不可欠です。ここでは、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進に向けた企業とIT人材の実態調査」などを参考に、DX推進プロジェクトにおいて特に重要とされる6つの役割と、それぞれに求められる人材像について解説します。

① プロデューサー

プロデューサーは、DXやデジタルビジネスの実現を主導するリーダー役です。経営層と現場、技術者とビジネス担当者といった、異なる立場の人々をつなぐハブとなり、プロジェクト全体を牽引します。

- 役割:

- DX戦略全体の策定と推進

- 経営層への説明と合意形成

- プロジェクトの目標設定、予算・リソース管理

- 関係各所との利害調整

- チーム全体の進捗管理と課題解決

- 求められる人材像:

- 経営視点とビジネス全体への深い理解

- 強力なリーダーシップとコミュニケーション能力

- デジタル技術に関する幅広い知識

- 複雑な問題を整理し、意思決定を下す能力

CDO(最高デジタル責任者)やDX推進室長などがこの役割を担うことが多く、プロジェクトの成否を左右する最も重要なポジションです。

② ビジネスデザイナー

ビジネスデザイナーは、DXによってどのような新しいビジネスモデル、サービス、業務プロセスを構築するかを具体的に企画・設計する役割を担います。市場や顧客のニーズを的確に捉え、それを解決するためのアイデアを形にするクリエイターです。

- 役割:

- 市場調査、顧客ニーズ分析、競合分析

- DXの目的やコンセプトの明確化

- 新しいビジネスモデルやサービスの企画・立案

- 業務プロセスの再設計(BPR)

- 求められる人材像:

- マーケティングや事業企画に関する深い知識

- 創造的思考力と柔軟な発想力

- データ分析に基づき、顧客インサイトを読み解く能力

- 企画を分かりやすく可視化し、関係者に伝えるプレゼンテーション能力

プロデューサーが「何を達成するか」の責任者だとすれば、ビジネスデザイナーは「どのようにしてそれを達成するか」の青写真を描く専門家です。

③ アーキテクト

アーキテクトは、ビジネスデザイナーが描いた企画や要件を、実現可能なITシステムの全体像(アーキテクチャ)として設計する役割です。ビジネスとテクノロジーの橋渡しを行い、DXの技術的な土台を構築します。

- 役割:

- ビジネス要件の技術要件への落とし込み

- システム全体の構造設計(使用する技術、プラットフォーム、データ連携方法など)

- 既存システムとの連携方式の設計

- セキュリティ、パフォーマンス、拡張性などを考慮した非機能要件の定義

- 求められる人材像:

- ITシステム全般(インフラ、ネットワーク、アプリケーション、データベース、セキュリティ)に関する広範かつ深い知識

- 論理的思考力とシステムデザイン能力

- 最新技術動向の継続的なキャッチアップ

- ビジネス要件を正確に理解する能力

堅牢で柔軟なシステム基盤を設計できるかどうかが、将来にわたってDXを持続可能にするための鍵となります。

④ データサイエンティスト・AIエンジニア

データサイエンティストは、企業が保有する膨大なデータを分析し、ビジネスに有益な知見や洞察を抽出する専門家です。AIエンジニアは、その知見を基に、機械学習モデルなどを活用したシステムやアプリケーションを開発します。

- 役割:

- データサイエンティスト:

- ビジネス課題を解決するためのデータ分析設計

- データの収集、加工、クレンジング

- 統計学や機械学習の手法を用いた高度なデータ分析と可視化

- 分析結果からビジネスへの示唆を導き出し、レポーティング

- AIエンジニア:

- AI/機械学習モデルの開発、実装、チューニング

- 需要予測、画像認識、自然言語処理などのAI機能のシステムへの組み込み

- データサイエンティスト:

- 求められる人材像:

- 統計学、数学、コンピュータサイエンスに関する専門知識

- PythonやRなどのプログラミングスキル

- ビジネス課題を理解し、それをデータ分析のテーマに落とし込む能力

- 複雑な分析結果を分かりやすく説明する能力

データドリブンな意思決定や、AIを活用した新しいサービスの創出に不可欠な役割であり、現代のDXにおいて最も需要の高い職種の一つです。

⑤ UX/UIデザイナー

UX/UIデザイナーは、顧客や従業員が利用するシステムやアプリケーションの「使いやすさ」や「心地よい体験」を設計する専門家です。どんなに高機能なシステムでも、使いにくければ価値は半減してしまいます。

- 役割:

- UX (User Experience) デザイナー: ユーザー調査、ペルソナ設定、カスタマージャーニーマップ作成などを通じて、ユーザーがどのような体験をすれば満足するかを設計する。

- UI (User Interface) デザイナー: UX設計に基づき、画面のレイアウト、ボタンの配置、配色、フォントなど、ユーザーが直接触れる部分の見た目や操作性をデザインする。

- 求められる人材像:

- 人間中心設計(HCD)に関する知識と実践スキル

- ユーザーの行動や心理を理解する観察力・共感力

- ワイヤーフレームやプロトタイプを作成するスキル

- デザインツール(Figma, Adobe XDなど)の操作スキル

顧客満足度や従業員の生産性に直接影響を与える、非常に重要な役割です。

⑥ エンジニア・プログラマー

エンジニア・プログラマーは、アーキテクトが設計した仕様書に基づき、実際にシステムやアプリケーションを開発・実装する役割です。DXの構想を、動く形にする実行部隊です。

- 役割:

- プログラミング言語を用いたコーディング

- データベースの構築

- APIの開発・連携

- システムのテストとデバッグ

- アジャイル開発手法(スクラムなど)を用いた迅速な開発

- 求められる人材像:

- 各種プログラミング言語(Java, Python, JavaScriptなど)やフレームワークに関する高いスキル

- クラウドプラットフォーム(AWS, Azure, GCPなど)の知識

- バージョン管理システム(Gitなど)の利用経験

- チームで協力して開発を進める協調性

これらの6つの役割は、必ずしも一人が一つの役割を担うとは限りません。企業の規模やプロジェクトの性質によっては、一人が複数の役割を兼任することもあります。重要なのは、自社のDXプロジェクトにおいて、これらの機能が漏れなく果たせるようなチームを編成することです。

DX推進に役立つ代表的なツール

DX推進においては、自社の課題や目的に合ったデジタルツールを適切に活用することが成功の鍵となります。ここでは、多くの企業で導入され、様々な業務領域の変革を支えている代表的なツールを5つのカテゴリに分けて紹介します。各ツールはそれぞれ特徴があるため、自社の状況に合わせて選定の参考にしてください。

SFA(営業支援システム)

SFA(Sales Force Automation)は、営業部門の活動を支援し、効率化・可視化するためのツールです。顧客情報、商談の進捗、営業担当者の活動履歴などを一元管理し、営業プロセス全体の最適化を目指します。

Salesforce Sales Cloud

世界的に高いシェアを誇るSFA/CRMプラットフォームです。顧客管理、商談管理、売上予測、レポート作成など、営業活動に必要な機能が網羅されています。豊富な拡張機能(AppExchange)や、他のシステムとの連携のしやすさが強みで、企業の規模や業種を問わず柔軟にカスタマイズできます。(参照:株式会社セールスフォース・ジャパン公式サイト)

HubSpot Sales Hub

インバウンドマーケティングの思想に基づき開発されたSFAで、特にマーケティング部門との連携に強みを持ちます。見込み客のWebサイト上での行動を追跡し、エンゲージメントが高いタイミングで営業アプローチをかけるなど、データに基づいた効率的な営業活動を支援します。無料プランから始められる手軽さも魅力です。(参照:HubSpot Japan株式会社公式サイト)

CRM(顧客関係管理)

CRM(Customer Relationship Management)は、顧客情報を一元管理し、顧客との良好な関係を構築・維持するためのツールです。SFAが「営業プロセス」に焦点を当てるのに対し、CRMは「顧客との関係性」に焦点を当て、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、部門を横断した顧客対応の質向上を目指します。

kintone

サイボウズ株式会社が提供する、プログラミング知識がなくても自社の業務に合わせたシステムを簡単に作成できるクラウドサービスです。顧客管理はもちろん、案件管理、日報、問い合わせ管理など、様々な業務アプリをドラッグ&ドロップで構築できます。部署ごとの細かなニーズに柔軟に対応できる点が大きな特徴です。(参照:サイボウズ株式会社公式サイト)

Zoho CRM

中小企業から大企業まで、幅広い層に支持されているCRMプラットフォームです。顧客管理や営業支援機能に加え、マーケティングオートメーションや分析機能も標準で搭載されており、コストパフォーマンスの高さに定評があります。AI(Zia)による営業活動の提案や異常検知など、先進的な機能も特徴です。(参照:ゾーホージャパン株式会社公式サイト)

MA(マーケティングオートメーション)

MA(Marketing Automation)は、マーケティング活動を自動化・効率化するためのツールです。見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のプロセスを自動化し、質の高い見込み客を営業部門に引き渡すことを目的とします。

Marketo Engage

Adobe社が提供する、BtoBマーケティングに強みを持つ高機能MAツールです。顧客の属性や行動履歴に基づいて、一人ひとりに最適なコンテンツを、最適なタイミングで、最適なチャネルを通じて届ける精緻なナーチャリング(見込み客育成)シナリオを設計できます。SFA/CRMとの高度な連携機能も特徴です。(参照:アドビ株式会社公式サイト)

b→dash

「データマーケティングの、民主化」をコンセプトに掲げる、国産のMA/CDPツールです。プログラミング不要でデータの取込・統合・変換・活用ができるのが最大の特徴で、専門知識がなくてもデータマーケティングを始めやすい設計になっています。MA機能だけでなく、Web接客、広告連携、BIなど、多彩な機能をオールインワンで提供します。(参照:株式会社データX公式サイト)

RPA(業務自動化ツール)

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行う定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットに記憶させて自動実行させるツールです。データ入力、ファイル転送、情報収集など、ルールベースの反復作業を自動化し、業務効率化とヒューマンエラー削減に貢献します。

UiPath

世界的に高いシェアを持つRPAプラットフォームで、直感的なビジュアルエディタで開発できるため、プログラミング経験がなくてもロボット(シナリオ)を作成しやすいのが特徴です。個人のPCで動く小規模な自動化から、サーバーで管理する全社的な大規模自動化まで、幅広いニーズに対応できます。(参照:UiPath株式会社公式サイト)

WinActor

NTTグループが開発した純国産のRPAツールです。Windows上のあらゆるアプリケーションの操作を自動化でき、日本語のインターフェースと充実した国内サポート体制が強みです。特に、官公庁や金融機関など、国内企業での導入実績が豊富です。(参照:NTTアドバンステクノロジ株式会社公式サイト)

BI(データ可視化ツール)

BI(Business Intelligence)は、社内に散在する様々なデータを集約・分析し、その結果をグラフやダッシュボードといった直感的に理解しやすい形で可視化するツールです。データに基づいた迅速で正確な意思決定(データドリブン経営)を支援します。

Tableau

インタラクティブで美しいビジュアル分析を、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で実現できるBIツールです。専門家でなくても、データを探索しながらインサイトを発見できる操作性の高さが魅力です。デスクトップ版、サーバー版、クラウド版など、多様な利用形態が提供されています。(参照:Tableau Software (Salesforce) 公式サイト)

Microsoft Power BI

Microsoft社が提供するBIツールで、Excelや同社のクラウドサービス(Azure, Microsoft 365)との親和性が非常に高いのが特徴です。比較的低コストで導入でき、使い慣れたExcelに近い感覚で高度なデータ分析と可視化が可能です。多くの企業で既に導入されているMicrosoft製品との連携を重視する場合に有力な選択肢となります。(参照:日本マイクロソフト株式会社公式サイト)

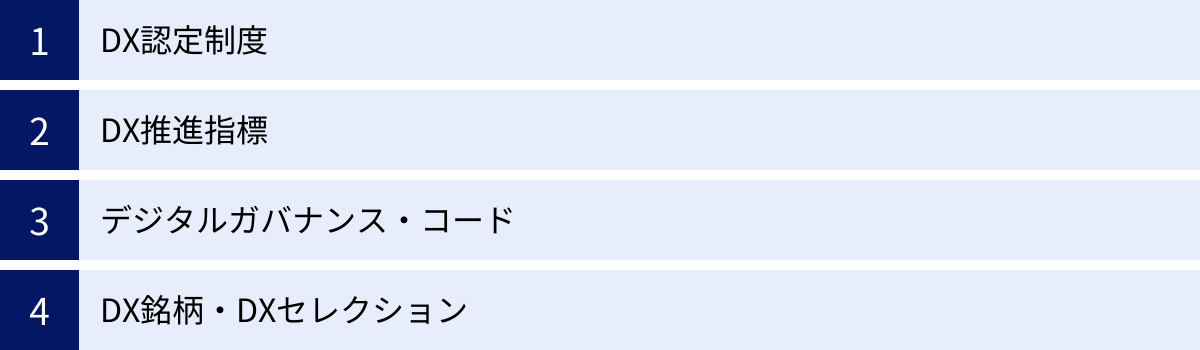

国が推進するDX支援制度の紹介

日本政府も、企業のDX推進を強力に後押しするため、様々な支援制度を整備しています。これらの制度を活用することで、自社のDXの取り組み状況を客観的に評価したり、社会的な信頼性を高めたりすることができます。ここでは、経済産業省が中心となって進める代表的な制度を紹介します。

DX認定制度

DX認定制度とは、経営ビジョンの策定や推進体制の構築など、DX推進の準備が整っている(DX-Ready)企業を国が認定する制度です。これは、経済産業省が定める「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応していることを示すもので、企業規模を問わず申請が可能です。

- 目的: 企業がDXに向けた第一歩を踏み出すことを促進し、社会全体のDXレベルを底上げする。

- メリット:

- 税制優遇: DX認定事業者が行う設備投資(ソフトウェア、繰延資産、器具備品など)に対して、「DX投資促進税制」による税額控除または特別償却が適用される場合があります。

- 融資: 日本政策金融公庫などによる低利融資の対象となる場合があります。

- 信頼性向上: 国の認定を受けることで、取引先や金融機関、求職者に対するアピールとなり、企業価値やブランドイメージの向上に繋がります。

- 自社の現在地の把握: 認定取得のプロセスを通じて、自社のDXへの取り組み状況を整理し、課題を明確にできます。

DX推進に着手した企業が、次なるステップに進むための目標として活用できる制度です。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX認定制度」)

DX推進指標

DX推進指標は、企業が自社のDXの進捗状況を自己診断するためのツールです。経済産業省が策定したもので、経営層や事業部門、IT部門などの関係者が集まり、いくつかの質問項目に回答していくことで、自社の現状を定性的・定量的に把握できます。

- 構成: 大きく「経営のあり方、仕組み」と「ITシステムの構築」の2つの観点から、合計35の項目で構成されています。各項目について、未着手から先進的な取り組みまで、0から5の6段階で評価します。

- 活用方法:

- 現状把握と課題認識の共有: 関係者間で議論しながら診断を行うことで、DXに対する認識のズレを解消し、共通の課題認識を持つことができます。

- アクションプランの策定: 診断結果で明らかになった弱みを克服するための、具体的なアクションプランを策定する際の材料となります。

- ベンチマーク: IPAに診断結果を提出すると、全提出企業や同業他社との比較ができるベンチマークレポートが提供され、自社の相対的な立ち位置を確認できます。

自社のDXの健康診断として、定期的に活用することが推奨されています。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX推進指標」)

デジタルガバナンス・コード

デジタルガバナンス・コードは、企業のDX推進において、経営者が実践すべき事柄をまとめたものです。DXを表面的な取り組みで終わらせず、中長期的な企業価値向上に繋げるための、いわば「企業行動の指針」です。

このコードは、以下の2つの柱から構成されています。

- 柱1:ビジョン・ビジネスモデル: 経営ビジョンやビジネスモデルをどのように変革していくか。

- 柱2:戦略: ビジョン実現のための戦略をどう策定し、実行するか。

- 柱3:組織づくり・人材・企業文化: DX推進のための体制や人材、組織文化をどう整備するか。

- 柱4:ITシステムの構築: DXを支えるITシステムをどう構築・運用していくか。

これらは、前述の「DX認定制度」の申請要件ともなっており、このコードに沿って自社の取り組みを整理することが、認定取得への近道となります。単なるチェックリストではなく、経営者が自社のDXのあり方を深く思考するためのフレームワークとして活用することが期待されています。(参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」)

DX銘柄・DXセレクション

DX銘柄・DXセレクションは、東京証券取引所に上場している企業の中から、特に優れたDXの取り組みを行っている企業を選定し、公表する制度です。経済産業省と東京証券取引所が共同で実施しています。

- DX銘柄: 業種区分ごとに、企業価値向上に繋がるDXを推進している企業を「DX銘柄」として選定します。特に優れた取り組みを継続している企業は「DXプラチナ企業」として選定されます。

- DXセレクション: 中堅・中小企業などの中から、地域経済の活性化や新しい働き方の実現に貢献するような、特色あるDXの取り組みを行っている企業を「DXセレクション」として選定します。

これらの制度の目的は、先進的なモデルケースを社会に広く示すことで、他の企業のDXへの取り組みを促進することにあります。選定された企業にとっては、投資家や社会からの評価が高まり、人材採用やブランディングにおいても大きなメリットが期待できます。これからDXを推進する企業にとっては、これらの選定企業の取り組み事例が、自社の戦略を考える上での貴重な参考情報となります。(参照:経済産業省「DX銘柄」)

まとめ

本記事では、DX推進の基本的な定義から、具体的な進め方、成功のポイント、さらには役立つツールや国の支援制度に至るまで、網羅的に解説してきました。

改めて重要な点を振り返ります。

- DXの本質は「変革」: DXは単なるITツールの導入(IT化)ではなく、デジタル技術とデータを活用して、ビジネスモデル、組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造することで競争上の優位性を確立する、経営戦略そのものです。

- 課題の直視が第一歩: 多くの企業が、経営層の理解不足、人材不足、レガシーシステムといった共通の課題に直面しています。これらの課題から目をそらさず、自社の現状を客観的に分析することが、DX推進の出発点となります。

- 正しいステップとアジャイルな実践: DXは、「ビジョン策定」から「体制構築」「現状分析」「戦略策定」「実行」「改善」という論理的なステップで進めることが重要です。その際、一気に大規模な改革を目指すのではなく、「スモールスタート」で小さな成功体験を積み重ね、アジャイルに改善を繰り返していくアプローチが成功の確率を高めます。

- 成功の鍵は「人」と「組織」: どんなに優れた戦略やツールがあっても、それを動かすのは「人」です。経営層の強力なコミットメントのもと、全社が協力できる体制を築き、DX人材を確保・育成していくことが、何よりも重要です。

DX推進は、決して簡単ではない、息の長い取り組みです。しかし、変化の激しい現代市場において、企業が持続的に成長し、未来を生き抜くためには避けては通れない道です。

この記事を参考に、まずは自社の現状を把握し、「何のためにDXをやるのか」というビジョンを明確にすることから始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、貴社の未来を大きく変えるきっかけとなるはずです。