現代のビジネス環境において、企業の規模を問わず「DX(デジタルトランスフォーメーション)」への取り組みは、競争力を維持し、持続的な成長を遂げるための不可欠な要素となっています。特に、変化の激しい市場環境や深刻化する人手不足といった課題に直面する中小企業にとって、DXは単なる業務効率化の手段に留まらず、企業の未来を左右する重要な経営戦略です。

しかし、「DXに何から手をつければ良いのか分からない」「成功のイメージが湧かない」といった悩みを抱える経営者や担当者の方も少なくないでしょう。

本記事では、中小企業におけるDXの基礎知識から、推進する上でのメリット、直面しがちな課題、そして具体的な成功のポイントまでを網羅的に解説します。さらに、課題別・業種別に分類した架空の成功事例を通じて、自社の状況に合わせたDX推進のヒントを提供します。国や自治体が提供する補助金制度や、DXの第一歩として役立つ具体的なITツールも紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき、自社のDX戦略を具体化するための一助としてください。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

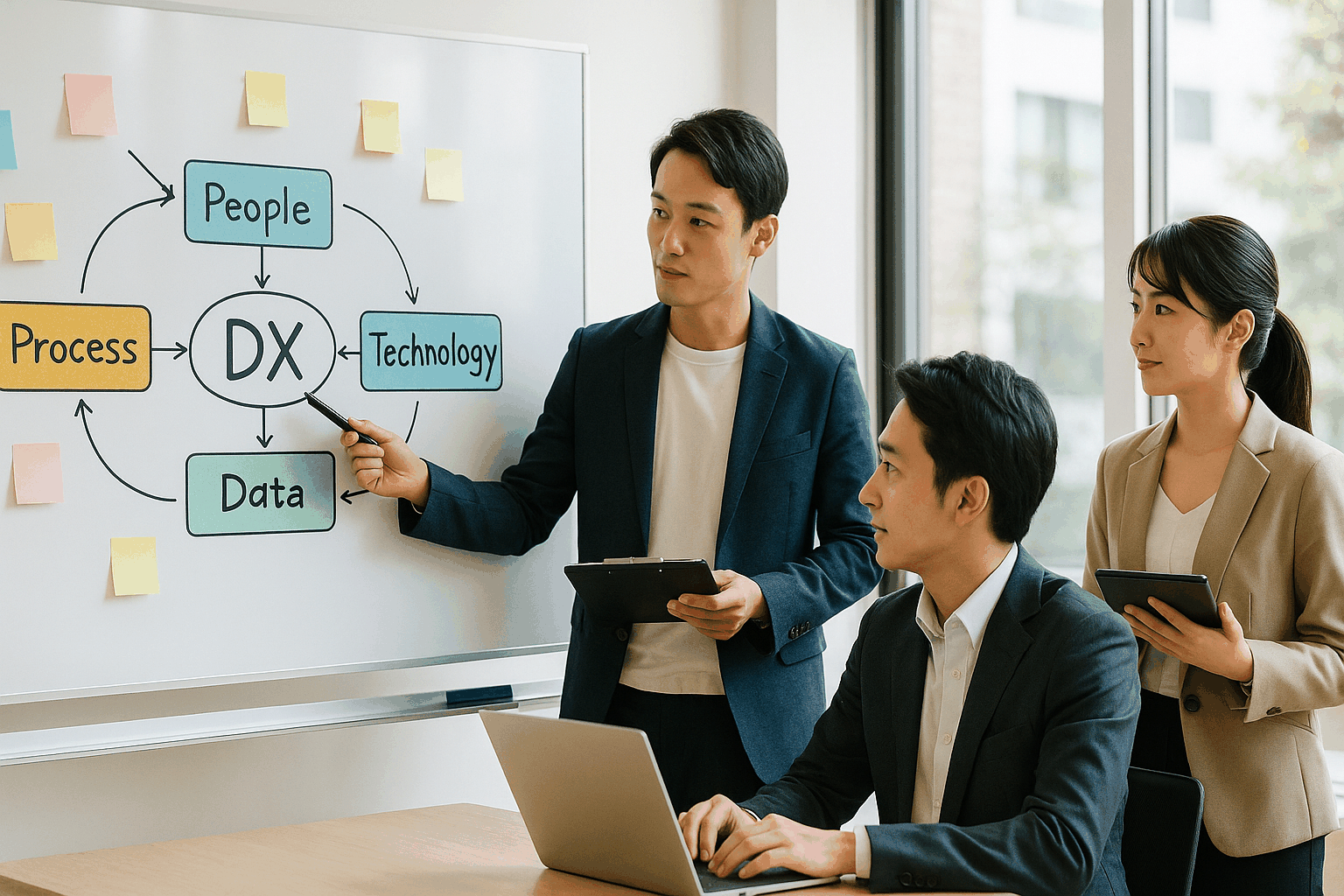

DX、すなわちデジタルトランスフォーメーションは、近年ビジネスの世界で頻繁に聞かれるようになった言葉ですが、その本質を正しく理解することは、取り組みを成功させるための第一歩です。単に新しいITツールを導入することや、紙の業務をデジタルに置き換える「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」とは一線を画します。

DXの本質とは、「デジタル技術を駆使して、製品・サービス、ビジネスモデル、さらには業務プロセス、組織、企業文化、風土までも変革し、競争上の優位性を確立すること」 にあります。つまり、デジタルを「手段」として、企業のあり方そのものを根本から変え、新たな価値を創造し続けることがDXの最終的なゴールです。

例えば、単に会議をオンライン化するのは「デジタイゼーション」ですが、オンライン会議ツールやチャットツールを活用して、場所にとらわれない働き方を実現し、全国から優秀な人材を採用できるような組織へと変革することは「DX」の一環と言えるでしょう。

中小企業にDXが求められる背景

なぜ今、特に中小企業においてDXの推進が急務とされているのでしょうか。その背景には、日本社会が抱える構造的な課題と、急速に変化する市場環境が存在します。

生産年齢人口の減少による人手不足

日本が直面する最も深刻な課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口(15~64歳)の減少です。総務省統計局のデータによれば、日本の生産年齢人口は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。この人口構造の変化は、特に採用力において大企業に及ばないことの多い中小企業にとって、深刻な人手不足、後継者不足、そして熟練技術の継承困難といった形で直接的な打撃となります。

限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、旧来の労働集約的な働き方には限界があります。ここにDXが解決策をもたらします。例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的な事務作業を自動化したり、IoT(モノのインターネット)センサーを活用して工場の設備を遠隔監視したりすることで、従業員一人ひとりの負担を軽減し、より付か-価値の高い創造的な業務に集中できる環境を整えることができます。DXは、人手不足という制約を乗り越え、少数精鋭で高い生産性を維持・向上させるための強力な武器となるのです。

2025年の崖と老朽化システムの課題

経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」という言葉をご存知でしょうか。これは、多くの企業で利用されている基幹システム(レガシーシステム)が、老朽化・複雑化・ブラックボックス化し、このまま放置すれば2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるという衝撃的な指摘です。

中小企業においても、長年にわたって特定の担当者だけが改修を繰り返してきたExcelマクロや、オフコン時代の古いシステムを使い続けているケースは少なくありません。こうしたレガシーシステムは、以下のような深刻な問題を引き起こします。

- 維持・運用コストの増大: 古い技術を扱えるエンジニアが減少し、保守費用が高騰します。

- セキュリティリスクの増大: 最新のセキュリティ脅威に対応できず、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まります。

- データ活用の障壁: 各システムが部署ごとに分断(サイロ化)され、全社横断でのデータ収集・分析が困難になります。これにより、経営判断の精度が低下します。

- 事業環境の変化への不対応: 新しいビジネスモデルやサービスを始めようとしても、既存システムが足かせとなり、迅速な対応ができません。

これらの問題を解決し、「2025年の崖」から転落するのを避けるためには、レガシーシステムから脱却し、クラウドサービスなどを活用した柔軟で拡張性の高いシステムへと刷新するDXが不可欠です。これは単なるシステム入れ替えではなく、データを経営資源として活用できる基盤を再構築するという、未来への投資に他なりません。

市場の変化への迅速な対応

現代の市場は、顧客のニーズが多様化・個別化し、変化のスピードも格段に速まっています。特に、スマートフォンやSNSの普及、そしてコロナ禍を経て、消費者の購買行動は劇的に変化しました。オンラインで情報を収集し、ECサイトで購入し、SNSで感想を共有するという一連の行動が当たり前になり、企業にはオンラインとオフラインをシームレスに繋ぐ顧客体験の提供が求められています。

こうした市場の変化に旧来の勘や経験だけで対応するのは極めて困難です。顧客が何を求め、自社の製品やサービスに何を感じているのか。こうした情報をデータとして収集・分析し、その結果に基づいて迅速に意思決定を行い、サービス改善や商品開発に活かすことができなければ、あっという間に競合に取り残されてしまいます。

DXを推進することで、CRM(顧客関係管理)やMA(マーケティングオートメーション)ツールを活用して顧客データを一元管理・分析したり、WebサイトやSNSから得られる顧客の声をリアルタイムで製品開発にフィードバックしたりすることが可能になります。このように、データドリブンな経営体制を構築し、市場の変化に俊敏に対応できる企業体質へと変革することが、中小企業がこれからの時代を生き抜く上で極めて重要です。

中小企業がDXを推進する3つのメリット

DXへの取り組みは、時に困難を伴いますが、それを乗り越えた先には企業を大きく成長させる数多くのメリットが存在します。ここでは、中小企業がDXを推進することで得られる代表的な3つのメリットについて、具体的に掘り下げていきます。

① 生産性の向上と業務効率化

DXがもたらす最も分かりやすく、多くの企業が最初に目指すメリットが「生産性の向上と業務効率化」です。これは、単に作業時間を短縮するという意味に留まりません。従業員を付加価値の低い単純作業から解放し、より創造的で戦略的な業務へとシフトさせることを意味します。

例えば、これまで多くの企業で当たり前に行われてきた以下のような業務を考えてみましょう。

- 請求書や納品書を手作業で作成し、印刷、封入、郵送する。

- 交通費や出張費の精算を紙の伝票に手書きし、上司のハンコをもらい、経理がExcelに転記する。

- 電話やFAXで受けた注文内容を、手動で販売管理システムに入力する。

- 毎月の勤怠データをタイムカードから集計し、給与計算ソフトに手入力する。

これらの業務は、多くの時間と人手を要するだけでなく、入力ミスや確認漏れといったヒューマンエラーが発生しやすいという課題を抱えています。

DXでは、こうした定型業務をITツールによって自動化・効率化します。クラウド型の会計ソフトを導入すれば、請求書発行から入金管理までがオンラインで完結し、ペーパーレス化が実現します。経費精算システムを使えば、スマートフォンアプリから申請・承認が可能になり、経理担当者の転記作業は不要になります。RPAツールを活用すれば、受発注データの入力作業をロボットに任せることもできます。

| 業務領域 | 従来の課題 | DXによる解決策(ツール例) |

|---|---|---|

| 経理・会計 | 手作業による請求書発行、経費精算、記帳 | クラウド会計ソフト、経費精算システムの導入 |

| 人事・労務 | タイムカードによる勤怠管理、手計算での給与計算 | クラウド勤怠管理システム、給与計算ソフトの導入 |

| 情報共有 | 資料の属人化、探す手間、バージョン管理の煩雑さ | クラウドストレージ、社内SNS、ナレッジ共有ツールの導入 |

| 営業活動 | 属人的な案件管理、日報作成の手間、顧客情報の分散 | SFA/CRMの導入による情報一元化とプロセス可視化 |

これらの取り組みによって創出された時間を、顧客との対話、新サービスの企画、業務プロセスの改善検討といった、企業の競争力に直結するコア業務に振り分けることができます。 これこそが、DXが目指す真の生産性向上です。従業員の満足度向上や残業時間の削減にも繋がり、企業全体の活力を高める効果も期待できます。

② 新しい商品・サービスの創出

DXのインパクトは、社内の業務効率化に留まりません。むしろ、その真価は「新しい商品・サービスの創出」や「既存ビジネスモデルの変革」にあります。デジタル技術を活用して、これまで得られなかったデータを収集・分析することで、新たな顧客ニーズを発見し、今までにない価値を提供できるようになるのです。

製造業を例に考えてみましょう。従来は、製品を製造して販売すれば、そこで顧客との関係は一旦終了する「売り切り型」のビジネスが主流でした。しかし、製品にIoTセンサーを組み込み、インターネットに接続することで、顧客がどのように製品を使用しているか、どのような状況で故障が発生するかといった稼働データをリアルタイムで収集できます。

このデータを分析すれば、次のような新たなサービスを展開できます。

- 予知保全サービス: 故障の兆候を事前に検知し、部品が壊れる前に交換を提案する。これにより、顧客のダウンタイム(機械が停止している時間)を最小限に抑え、安定した生産活動に貢献できます。

- 従量課金サービス: 製品の利用時間や生産量に応じて料金を支払うサブスクリプション型のビジネスモデル。顧客は高額な初期投資を抑えることができ、メーカーは安定した収益を確保できます。

- 製品改善へのフィードバック: 実際の使用状況データを次期製品の開発に活かし、より顧客のニーズに合った製品を生み出すことができます。

このように、DXは「モノを売る」ビジネスから、継続的に価値を提供し続ける「コトを売る」サービス型ビジネスへの転換を可能にします。

これは製造業に限った話ではありません。小売業であれば、店舗のPOSデータとECサイトの行動履歴、さらには顧客のスマートフォンアプリから得られる位置情報などを統合・分析することで、一人ひとりの顧客に最適なタイミングで最適な商品を提案する「パーソナライズド・マーケティング」が実現できます。飲食店であれば、オンライン予約データや顧客アンケートを分析し、メニュー開発やサービスの改善に活かすことができます。

DXを通じて得られるデータを新たな経営資源と捉え、それを活用して顧客に新しい価値を提供すること。これが、中小企業が大手との差別化を図り、持続的な成長を遂げるための鍵となります。

③ 働き方改革の推進と人材確保

DXの推進は、企業の「働き方」そのものを大きく変革し、結果として優秀な人材の確保と定着に繋がります。これは、人手不足が深刻化する中小企業にとって極めて重要なメリットです。

クラウドベースのグループウェア(チャット、Web会議、ファイル共有など)や業務システムを導入することで、従業員はオフィスという物理的な場所に縛られずに働くことが可能になります。これにより、テレワーク(在宅勤務)やフレックスタイム制といった柔軟な働き方を導入しやすくなります。

柔軟な働き方の実現は、企業と従業員の双方にメリットをもたらします。

- 従業員のメリット:

- 育児や介護と仕事の両立がしやすくなる。

- 通勤時間がなくなり、プライベートの時間を確保しやすくなる(ワークライフバランスの向上)。

- 居住地に関係なく、仕事を選べるようになる。

- 企業のメリット:

- 採用競争力の強化: 魅力的な労働環境を提供することで、多様な人材(地方在住者、育児中の女性、シニア層など)を惹きつけ、採用ターゲットを全国に広げることができます。特にデジタルネイティブ世代である若手人材は、企業のDXへの取り組みや働き方の柔軟性を重視する傾向が強いです。

- 離職率の低下: 従業員満足度(ES)が向上し、優秀な人材の流出を防ぐことができます。

- 事業継続計画(BCP)の強化: 自然災害やパンデミック発生時でも、従業員が安全な場所から業務を継続できる体制を構築できます。

また、DXによる業務効率化は、長時間労働の是正にも直結します。これまで手作業で行っていた業務を自動化することで残業時間を削減し、従業員の健康を守るとともに、より生産性の高い働き方を促します。

このように、DXは単なる技術導入ではなく、従業員が能力を最大限に発揮できる、魅力的で持続可能な労働環境を構築するための土台となります。人こそが企業の最大の財産である中小企業にとって、DXを通じた働き方改革は、未来への最も確実な投資と言えるでしょう。

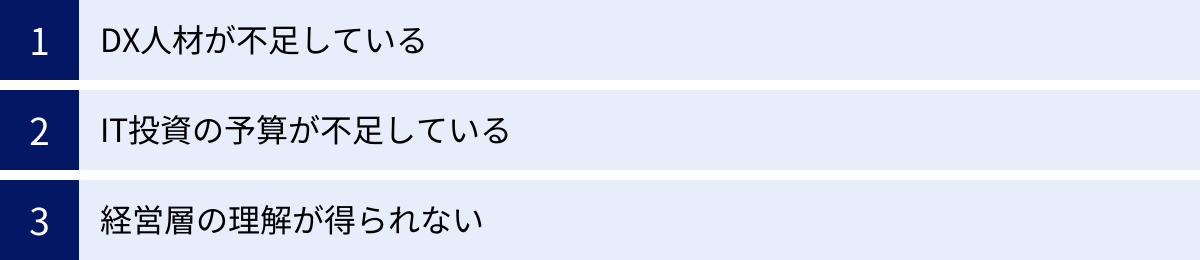

中小企業がDXで直面する主な課題

DXがもたらすメリットは大きい一方で、その推進プロセスは決して平坦な道のりではありません。特にリソースが限られる中小企業は、いくつかの共通した課題に直面しがちです。ここでは、代表的な3つの課題とその背景、そして乗り越えるためのヒントを解説します。

DX人材が不足している

DXを成功させる上で、最も大きな障壁となるのが「DX人材の不足」です。ここで言うDX人材とは、単にITツールの操作に詳しい人材のことではありません。自社のビジネスや業務プロセスを深く理解した上で、どのようなデジタル技術を活用すれば経営課題を解決できるかを構想し、実行まで導くことができる人材を指します。具体的には、以下のようなスキルセットが求められます。

- ビジネススキル: 経営戦略や事業内容を理解し、課題を発見する力。

- ITスキル: AI、IoT、クラウド、データ分析といった最新技術の知識。

- プロジェクトマネジメントスキル: 関係者を巻き込み、計画を立てて実行する力。

このような複合的なスキルを持つ人材は、労働市場全体で引く手あまたであり、大企業との熾烈な人材獲得競争に発展しがちです。資本力や知名度で劣る中小企業が、外部から即戦力となるDX人材を採用するのは極めて困難なのが実情です。

さらに、社内に目を向けても、従来の業務に精通したベテラン社員はITに苦手意識を持っていることが多く、一方で若手社員はITスキルはあっても業務全体の知見が不足しているなど、適任者を見つけるのは容易ではありません。

この課題を乗り越えるためには、「外部からの採用」だけに頼らない、多角的なアプローチが必要です。

- 既存社員のリスキリング(学び直し): 最も現実的で効果的な方法です。自社の業務を熟知している社員に、DXに関する知識やスキルを習得してもらうのです。外部の研修プログラムへの参加、オンライン学習プラットフォームの活用、資格取得の支援などを会社として制度化し、計画的に人材を育成します。最初は小さなITツールの導入担当から始め、徐々にスキルアップを促すのが良いでしょう。

- 外部の専門家やパートナーとの連携: 自社にない知見は、外部の力を借りるのが賢明です。ITコーディネータ、中小企業診断士、ITベンダー、DXコンサルタントなど、中小企業のDX支援を専門とする専門家は数多く存在します。彼らに相談し、自社の課題整理や戦略立案、ツール選定のサポートを依頼することで、推進力を得ることができます。

- 使いやすいITツールの活用: 近年では、専門知識がなくても直感的に使えるSaaS(クラウドサービス)が増えています。プログラミング不要で業務アプリを開発できるツール(ノーコード/ローコードツール)なども登場しており、ITツール自体に「DX人材の役割」の一部を担わせるという考え方も有効です。

重要なのは、完璧なDX人材が社内に現れるのを待つのではなく、今いる人材と外部の知見、そして優れたツールを組み合わせて、一歩ずつでも前に進める体制を構築することです。

IT投資の予算が不足している

DXの推進には、ソフトウェアのライセンス費用、システムの開発・導入費用、コンサルティング費用、社員の教育費用など、さまざまなコストが発生します。体力のある大企業と比べて、中小企業にとって「IT投資の予算確保」は常に大きな課題です。

特に、DXの効果はすぐには現れず、売上向上やコスト削減といった形で定量的に測定できるまでには時間がかかるケースも少なくありません。そのため、経営者にとっては「費用対効果が不透明な投資」と映り、意思決定をためらってしまうことがあります。日々の資金繰りに追われる中で、短期的な利益に繋がらないDX投資の優先順位が低くなってしまうのは、ある意味で仕方のないことかもしれません。

しかし、この予算の壁を乗り越えなければ、DXは絵に描いた餅で終わってしまいます。以下の方法を検討し、賢く予算を捻出しましょう。

- スモールスタートを徹底する: 最初から全社規模での大規模なシステム刷新を目指すのではなく、特定の部署や業務に絞って小さく始める「スモールスタート」が鉄則です。例えば、まずは経理部門のペーパーレス化から、営業チームのSFA導入から、といった具合です。これにより、初期投資を最小限に抑え、失敗した際のリスクも低減できます。 小さな成功体験を積み重ね、その効果(例:残業時間〇〇時間削減、見積作成時間〇〇%短縮など)を具体的に示すことで、次のステップへの追加投資に対する社内的な理解も得やすくなります。

- クラウドサービス(SaaS)を最大限活用する: 従来のように自社でサーバーを購-してソフトウェアをインストールする「オンプレミス型」は、高額な初期費用がかかります。一方、インターネット経由でサービスを利用するSaaSは、初期費用が無料または低価格で、月額・年額の利用料だけで始められるものがほとんどです。必要な機能だけを選んで契約でき、利用者の増減にも柔軟に対応できるため、中小企業のDX投資において非常に強力な選択肢となります。

- 国や自治体の補助金・助成金を活用する: 政府や地方自治体は、中小企業のDX推進を後押しするために、様々な補助金・助成金制度を用意しています。後述する「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」などはその代表例です。これらの制度をうまく活用すれば、ITツールの導入費用の半分以上が補助されるケースも珍しくありません。 申請には事業計画書の作成など手間がかかりますが、活用しない手はありません。商工会議所や専門家などに相談しながら、積極的に情報収集を行いましょう。

経営層の理解が得られない

意外に思われるかもしれませんが、DX推進の現場でよく聞かれるのが「経営層の理解が得られない」という課題です。DXは全社的な変革活動であるため、経営トップの強いリーダーシップとコミットメントがなければ、部門間の壁に阻まれたり、既存の業務プロセスを変えることへの現場の抵抗に遭ったりして、頓挫してしまいます。

経営層の理解が得られない背景には、いくつかのパターンがあります。

- DXへの誤解: DXを単なる「IT部門の仕事」や「コスト削減の手段」としか捉えておらず、ビジネスモデルの変革や新たな価値創造といった戦略的な重要性を認識していない。

- 成功体験への固執: これまでのやり方で成功してきた経験が豊富な経営者ほど、「なぜ今、やり方を変える必要があるのか」と変化に抵抗を感じやすい。

- ITへの苦手意識: 経営者自身がITに詳しくないため、DXに関する話に対して心理的な壁を感じてしまう。

- 短期的な成果の重視: 前述の予算の課題とも関連しますが、中長期的な視点が必要なDXよりも、短期的に利益を生む事業を優先してしまう。

この課題を克服するためには、DX推進担当者が経営層を「説得」するための工夫が必要です。

- 経営課題とDXを結びつける: 「新しいツールを導入したい」という話から入るのではなく、「〇〇という経営課題を解決するために、DXが必要です」というストーリーで語ることが重要です。例えば、「若手社員の離職率が高いという課題に対し、柔軟な働き方を実現するIT環境を整備することで、人材定着を図ります」「競合のA社がECサイトで売上を伸ばしており、対抗するためにデータに基づいたマーケティングが必要です」といったように、経営者が普段から問題意識を持っているであろうテーマと紐づけて説明します。

- 成功事例を具体的に示す: 同業他社や同じくらいの規模の企業が、DXによってどのような成果を上げたのか、具体的な事例(一般的なものでも可)を提示します。これにより、経営者はDXの成功イメージを具体的に持つことができ、「うちでもできるかもしれない」という前向きな気持ちになりやすくなります。

- 費用対効果(ROI)を試算する: 可能な範囲で、DX投資によって得られるリターンを数値で示す努力をしましょう。例えば、「このツールを導入すれば、月間の残業代を〇〇円削減できます」「このシステムで業務効率が上がれば、年間〇〇万円分の人件費に相当する効果が見込めます」といった試算です。完璧な予測は難しくても、投資判断の材料となる具体的な数字を示すことで、議論が前進します。

- トップダウンの推進体制を訴える: DXはボトムアップだけでは進まないことを明確に伝え、「社長に旗振り役になってもらわなければ、この変革は成功しません」と、経営トップのリーダーシップが不可欠であることを真摯に訴えかけることも時には必要です。

【課題別】中小企業のDX成功事例

ここでは、中小企業が抱える共通の課題を、DXによってどのように解決したのか、架空の成功事例を通して具体的に紹介します。自社の状況と照らし合わせながら、取り組みのヒントを見つけてみてください。

業務効率化・生産性向上を実現した事例

多くの企業がDXの第一歩として取り組むのが、日々の業務の効率化です。ここでは、非効率なアナログ業務から脱却し、生産性を高めた事例を見ていきましょう。

- 事例:ある食品卸売会社(従業員30名)の受発注業務改革

- 課題: 主な受注手段が電話とFAXであり、担当者が聞き取った内容やFAXの文字を手作業で販売管理システムに入力していた。そのため、入力ミスや読み間違いが頻発し、確認や修正作業に多くの時間を費やしていた。また、担当者しか業務内容を把握しておらず、不在時には業務が滞る「属人化」も深刻な問題だった。

- 取り組み: Web上で取引先が直接発注できるクラウド型の受発注システムを導入。 取引先には操作マニュアルを配布し、導入を丁寧にサポートした。

- 成果:

- 受注データが自動でシステムに反映されるため、手入力作業がゼロになり、入力ミスや確認の手間が大幅に削減された。

- 担当者は、削減された時間を活用して、既存顧客へのフォローや新規開拓といった、より付加価値の高い営業活動に集中できるようになった。

- 受注状況はリアルタイムで関係者全員が確認できるようになり、属人化が解消。担当者の急な休みにも対応できる体制が整った。

- ペーパーレス化が進み、FAX用紙やトナー、通信費といったコストの削減にも繋がった。

- 事例:とある設計事務所(従業員15名)のペーパーレス化と情報共有

- 課題: 大量の設計図面や仕様書、打ち合わせ議事録などを紙で保管しており、目的の資料を探すのに時間がかかっていた。また、図面の修正履歴の管理が煩雑で、最新版がどれか分からなくなることもあった。オフィスは書類のキャビネットで埋め尽くされ、手狭になっていた。

- 取り組み: 大容量のクラウドストレージサービスを契約し、既存の紙書類を全てスキャンして電子化。 新規に作成する書類も原則としてデジタルデータで作成・保存するルールを徹底した。

- 成果:

- 強力な検索機能により、必要な情報を瞬時に探し出せるようになり、資料探しの時間がほぼゼロになった。

- バージョン管理機能により、常に最新のファイルにアクセスでき、古い情報を使ってしまうミスがなくなった。

- 外出先や自宅からでもスマートフォンやタブレットで図面を確認できるようになり、テレワークの導入が可能になった。結果として、従業員の働き方の自由度が高まり、満足度が向上した。

- 紙の保管が不要になり、オフィススペースを有効活用できるようになった。

人手不足・技術継承の課題を解決した事例

少子高齢化が進む日本では、人手不足、特に専門的な技術やノウハウを持つ熟練工の不足と、その技術をいかに次世代に継承していくかが大きな課題です。DXは、この深刻な問題にも有効な解決策を提示します。

- 事例:地方の金属部品メーカー(従業員50名)の技術継承

- 課題: 製品の最終的な品質チェックを、長年の経験と勘を持つ数名のベテラン検査員に依存していた。彼らの目視による検査は精度が高い一方で、体調や集中力によって品質にばらつきが出る可能性があった。また、若手社員にその「勘」を教えるのが難しく、技術の継承が進まないことに強い危機感を抱いていた。

- 取り組み: 高解像度カメラとAI(人工知能)を活用した外観検査システムを導入。 AIに、ベテラン検査員が「良品」「不良品」と判断した大量の製品画像を学習させた。

- 成果:

- AIがミリ単位の傷や汚れを瞬時に、かつ安定して検知できるようになり、検査精度が向上し、不良品の見逃しが大幅に減少した。

- 検査工程を自動化したことで、省人化を実現。ベテラン検査員は、AIでは判断が難しい特殊なケースの対応や、AIを使いこなすための若手への指導、さらには品質改善活動といった、より高度な業務に専念できるようになった。

- ベテランの「暗黙知」がAIという「形式知」に変換され、企業の資産として技術を継承できる道筋ができた。

- 事例:ある建設設備会社(従業員40名)の現場教育

- 課題: 現場での施工やメンテナンスのノウハウが、ベテラン職人の頭の中にしかなく、OJT(現場での実地研修)頼みだった。しかし、現場は常に人手不足で、若手が質問したくてもベテランが忙しくて聞けない、一度教わったことを忘れてしまう、といった問題が起きていた。

- 取り組み: ベテラン職人が作業する様子を動画で撮影し、作業のポイントや注意点をテロップで加えた「動画マニュアル」を作成。 作成した動画はスマートフォンやタブレットでいつでもどこでも閲覧できるクラウドサービス上に保管した。

- 成果:

- 若手社員が、現場で分からないことがあった際に、自分のペースで何度でも動画を見返して手順を確認できるようになった。 これにより、些細なことでベテランの手を止める必要がなくなり、独り立ちまでの期間が短縮された。

- OJTの効率が上がり、指導する側の負担も軽減。安全教育にも動画を活用することで、事故のリスク低減にも繋がった。

- 退職したベテランの貴重な技術も、動画という形で会社に残り続ける資産となった。

新規事業開発・顧客体験の向上に成功した事例

DXは、既存のビジネスを守り、効率化するだけでなく、攻めの経営、すなわち新たな価値を創造し、顧客との関係を深化させるためにも活用できます。

- 事例:老舗の和菓子店(従業員20名)の顧客関係構築

- 課題: 長年の常連客に支えられてきたが、客層の高齢化が進み、新規顧客、特に若年層の獲得が課題だった。顧客情報は手書きの台帳で管理しており、個々の顧客に合わせたアプローチができていなかった。

- 取り組み: ECサイトをリニューアルし、店舗のPOSレジと連携可能なCRM(顧客関係管理)ツールを導入。 ECサイトや店頭での購入履歴、顧客の誕生日や記念日といった情報を一元管理できるようにした。

- 成果:

- 顧客データに基づき、「抹茶好きなA様には新茶の季節限定商品を」「前回、お子様の入学祝いで購入されたB様には、七五三のお祝い菓子を」といった、一人ひとりの顧客に合わせたパーソナライズされたDMやメールマガジンを配信。

- これにより、顧客は「自分のことを覚えてくれている」という特別感を感じ、店舗へのロイヤリティが向上。リピート購入率と客単価が大幅にアップした。

- SNSでの発信も強化し、ECサイトと連動させたキャンペーンを実施したことで、これまで接点のなかった若年層の新規顧客獲得にも成功した。

- 事例:産業用ポンプのメーカー(従業員80名)のサービス事業化

- 課題: ポンプを製造・販売する「売り切り型」のビジネスが中心だったが、価格競争が激化し、利益率が低下していた。また、納品後は顧客の工場でどのように使われているか分からず、故障が発生してから対応する「事後保全」が基本だった。

- 取り組み: 販売するポンプに振動や温度を検知するIoTセンサーを取り付け、稼働状況を遠隔で24時間監視するシステムを構築。

- 成果:

- センサーデータから故障の予兆を検知し、部品が壊れる前にメンテナンスを提案する「予知保全サービス」を新たな事業として立ち上げた。 これにより、顧客は突然のライン停止リスクを回避でき、メーカーは安定したサービス収益(ストック収益)を確保できるようになった。

- 「モノ売り」から、顧客の安定操業をサポートする「コト売り(サービス化)」へのビジネスモデル転換に成功。

- 収集した稼働データは、製品の耐久性向上や次世代モデルの開発にも活かされ、製品自体の競争力強化にも繋がった。

【業種別】中小企業のDX成功事例

DXの具体的な取り組み方は、業種によっても異なります。それぞれの業界が抱える特有の課題と、それに対応したDXの事例(架空)を見ていきましょう。

製造業

製造業は、人手不足、技術継承、多品種少量生産への対応、厳しい品質管理など、DXによって解決できる課題が山積している業界です。

- 課題: 熟練の職人頼りの生産計画、紙の図面や作業指示書による非効率な情報伝達、目視による品質検査の限界。

- DX事例1(生産管理の最適化): ある自動車部品メーカーでは、生産管理システム(MES)と販売管理システムを連携。 受注情報が入ると、原材料の在庫、各機械の稼働状況、人員の配置などを考慮した最適な生産スケジュールが自動で立案されるようになった。これにより、製造リードタイムが平均15%短縮され、急な仕様変更や短納期案件にも柔軟に対応できるようになり、顧客満足度が向上した。

- DX事例2(スマートファクトリー化の第一歩): とある金属加工工場では、古い工作機械に後付けできる安価なIoTセンサーを取り付け、稼働状況(稼働、停止、異常)をリアルタイムで可視化した。以前は各機械を巡回して稼働率を手計算していたが、今では事務所のPCやタブレットで一目でわかるようになった。データ分析から、特定の機械にボトルネックがあることが判明し、工程改善に繋げることができた。

- DX事例3(ARを活用した遠隔作業支援): 産業機械を製造・保守する会社では、AR(拡張現実)スマートグラスを導入。 顧客先でトラブルが発生した際、現地の若手技術者がスマートグラスを装着すると、その視界が本社のベテラン技術者のPCにリアルタイムで共有される。ベテランは、PC画面上にマーカーや指示書を表示させ、若手技術者の視界に重ねて表示することで、あたかも隣にいるかのように正確な指示を出すことができる。これにより、出張コストと移動時間を大幅に削減しつつ、迅速な顧客対応を実現した。

建設業

建設業は、現場作業員の高齢化と若者の担い手不足が特に深刻な業界です。3K(きつい、汚い、危険)のイメージを払拭し、生産性と安全性を向上させるためのDXが急務となっています。

- 課題: 危険を伴う現場作業、慢性的な人手不足、電話・FAX・紙を中心とした関係者間の非効率な情報共有、膨大な書類の管理。

- DX事例1(施工管理のデジタル化): 地場の工務店では、スマートフォンアプリで図面共有、工程管理、写真管理、チャットができる施工管理ツールを導入。 これまで事務所に戻らないと確認できなかった図面や指示書を、現場でいつでも確認できるようになった。現場で撮影した写真も自動で整理され、関係者への報告書作成の手間が激減。情報共有のタイムラグがなくなり、認識齟齬による手戻り工事が大幅に減少した。

- DX事例2(ドローンによる測量と点検): ある土木工事会社では、ドローンを活用して広範囲の測量を実施。 これまで数日かかっていた作業が数時間で完了し、取得したデータから3Dモデルを自動生成。設計図との差異を確認したり、土量の計算をしたりする精度とスピードが飛躍的に向上した。また、橋梁や法面など、人が立ち入るのが危険な場所の点検にもドローンを活用し、作業員の安全確保と点検コストの削減を両立させている。

小売・飲食業

ECサイトとの競争激化や、消費者ニーズの多様化に直面する小売・飲食業では、顧客体験の向上と店舗運営の効率化がDXの鍵となります。

- 課題: 勘と経験に頼った仕入れや品揃え、深刻な人手不足、オンラインとオフラインの顧客データの分断。

- DX事例1(データドリブンな店舗運営): 地域密着型のスーパーマーケットでは、POSデータ分析ツールを導入。 天候や曜日、時間帯、近隣のイベント情報などと売上データを掛け合わせて分析し、需要予測の精度を高めた。これにより、食品ロスの削減と欠品による機会損失の防止に成功。また、顧客の購買履歴から関連商品を分析し、より効果的な売り場レイアウトや販促キャンペーンの企画に繋げている。

- DX事例2(モバイルオーダーによる省人化と顧客満足度向上): ある居酒屋チェーンでは、顧客が自身のスマートフォンでQRコードを読み取り、注文から決済までを行えるモバイルオーダーシステムを導入。 ホールスタッフは注文を取る業務から解放され、料理の提供やテーブルの片付け、顧客とのコミュニケーションといった業務に集中できるようになった。注文ミスがなくなるとともに、ピークタイムでも顧客を待たせることなくスムーズな注文が可能になり、顧客満足度と客単価の両方が向上した。

運輸・物流業

「2024年問題」(ドライバーの時間外労働の上限規制)への対応が目前に迫る運輸・物流業では、業務効率化とドライバーの労働環境改善が喫緊の課題です。

- 課題: ドライバーの長時間労働と人手不足、燃料費の高騰、アナログな配車計画や運行管理。

- DX事例1(AIによる配送ルート最適化): 中堅の運送会社では、AIを活用した配送計画システムを導入。 荷物の量、配送先の位置、時間指定、道路の混雑予測などを考慮し、最も効率的な配送ルートと車両の割り当てをAIが自動で算出する。ベテラン配車係の経験と勘に頼っていた業務を標準化・自動化したことで、総走行距離を約12%削減し、燃料費の抑制とCO2排出量の削減を実現。 ドライバーの負担も軽減された。

- DX事例2(倉庫内業務の自動化): EC向けの物流倉庫では、自動搬送ロボット(AGV)と倉庫管理システム(WMS)を連携導入。 ピッキングリストに基づき、ロボットが商品棚ごと作業者の元へ自動で移動してくる「Goods to Person」方式を採用。作業者は広い倉庫を歩き回る必要がなくなり、ピッキング作業の生産性が3倍近く向上した。出荷ミスも大幅に減少し、サービスの品質向上にも繋がった。

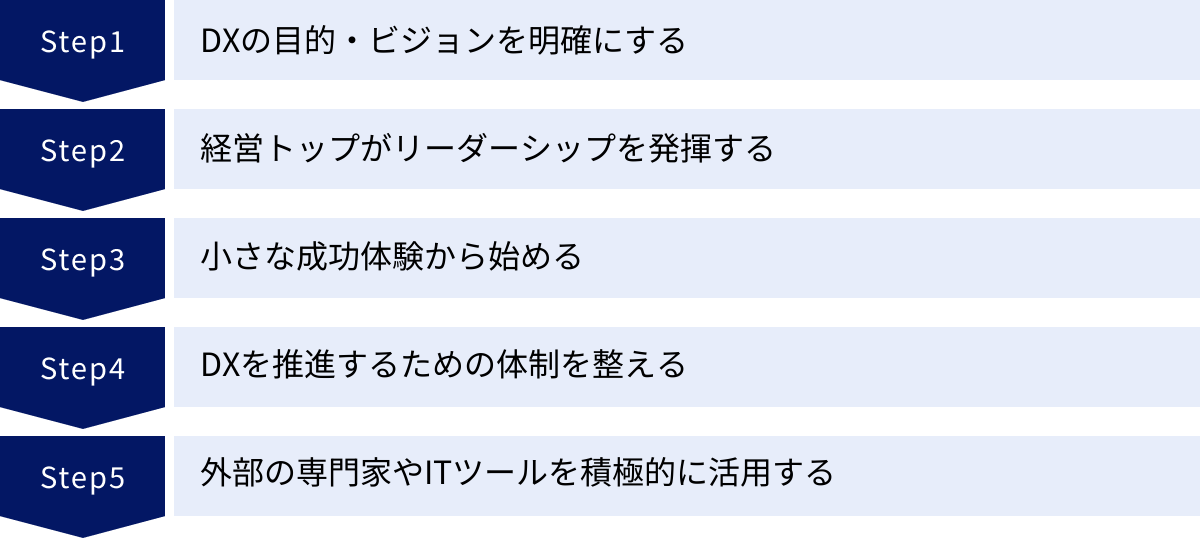

中小企業がDXを成功させる5つのポイント

DXを単なる掛け声で終わらせず、確実に成果に繋げるためには、いくつかの重要な成功法則があります。ここでは、中小企業がDXを推進する上で特に意識すべき5つのポイントを解説します。

① DXの目的・ビジョンを明確にする

DXを成功させるための最も重要な第一歩は、「何のためにDXを行うのか」という目的・ビジョンを明確にすることです。最新のITツールを導入すること自体が目的になってしまうと、「ツールは導入したものの、誰も使っていない」「現場の業務に合わず、かえって非効率になった」といった失敗に陥りがちです。

まずは、自社の現状を冷静に分析し、経営上の最も大きな課題は何かを洗い出しましょう。

- 「若手社員の離職率が高い」

- 「競合他社の台頭で、売上が伸び悩んでいる」

- 「ベテランの引退が迫り、技術継承ができていない」

- 「長時間労働が常態化している」

これらの課題に対して、「DXを通じて、自社をどのような姿に変えたいのか」という未来像(ビジョン)を描きます。このビジョンは、具体的で、できれば定量的な目標を伴うことが望ましいです。

- 悪い例: 「DXで業務を効率化する」

- 良い例: 「バックオフィス業務のペーパーレス化と自動化を進め、3年後までに全社の残業時間を50%削減する」

- 悪い例: 「新しいサービスを作る」

- 良い例: 「顧客データを活用したパーソナライズド・マーケティングを導入し、ECサイトのリピート購入率を20%向上させる」

このように目的とビジョンが明確であれば、取り組むべき施策の優先順位がはっきりし、ツール選定の際にも「このツールは我々の目的達成に本当に貢献するのか?」という軸で判断できるようになります。そして、このビジョンを全社員で共有することが、全社一丸となってDXを推進するための原動力となります。

② 経営トップがリーダーシップを発揮する

DXは、特定の部署だけで完結する取り組みではありません。業務プロセスの変更は部署間の連携を必要とし、時には既存のやり方を変えることへの抵抗も生じます。こうした障壁を乗り越え、全社的な変革を力強く推し進めるためには、経営トップの強力なリーダーシップが不可欠です。

経営トップが果たすべき役割は多岐にわたります。

- ビジョンの発信: 前項で定めたDXの目的とビジョンを、自らの言葉で繰り返し社内外に発信し、変革への強い意志(コミットメント)を示すこと。これにより、従業員は「会社は本気だ」と感じ、安心して変革に取り組むことができます。

- 推進体制の構築: DXを推進する中心的なチームを任命し、必要な権限と責任を与えること。

- 予算の確保: DXが単なるコストではなく、未来への投資であることを理解し、必要な予算を戦略的に配分すること。

- 失敗の許容: DXには試行錯誤がつきものです。最初から完璧な成功を求めるのではなく、挑戦を奨励し、失敗から学ぶことを許容する文化を醸成することもトップの重要な役割です。

「DXは社長の仕事である」 と言われるほど、トップの関与が成否を分けます。現場任せにせず、経営者自らが旗振り役となってDXプロジェクトを牽引することが、成功への最短ルートです。

③ 小さな成功体験から始める(スモールスタート)

DXのビジョンが壮大であっても、最初から大規模なシステム導入や全社的な業務改革に乗り出すのは賢明ではありません。多額の投資が必要になるだけでなく、失敗したときのリスクも大きくなり、現場の混乱を招く可能性も高まります。

そこで重要になるのが、「スモールスタート」 という考え方です。まずは、成果が出やすく、影響範囲が限定的な領域に絞って、小さくDXを試してみるのです。

- 例1: 全社の会計システムを一度に入れ替えるのではなく、まずは「経費精算」の業務だけに特化したクラウドツールを導入してみる。

- 例2: 全社でチャットツールを導入する前に、まずは特定のプロジェクトチーム内だけで試用してみる。

- 例3: 工場全体のスマートファクトリー化を目指す前に、まずは一台の機械にだけIoTセンサーを取り付けてデータ収集を試してみる。

スモールスタートには多くのメリットがあります。

- 低コスト・低リスク: 初期投資を抑えられるため、気軽に試すことができます。

- 効果の可視化: 小さな範囲でも「残業が減った」「報告が楽になった」といった効果が目に見えやすいため、DXの価値を社内に示しやすくなります。

- ノウハウの蓄積: 小さな試行錯誤を通じて、自社に合ったツールの選び方や導入プロセスの進め方といったノウハウが蓄積されます。

- 心理的抵抗の緩和: 小さな成功体験は、従業員の「DXは自分たちの仕事を楽にしてくれるものだ」というポジティブな認識を育み、その後の本格的な展開に対する心理的な抵抗感を和らげます。

この小さな成功を積み重ね、その効果を社内で共有しながら、徐々に対象範囲を広げていく「アジャイル」なアプローチが、中小企業のDXを成功に導く確実な方法です。

④ DXを推進するための体制を整える

経営トップのリーダーシップのもと、実際にDXを推進していくための実行部隊、すなわち「推進体制」を整えることが重要です。担当者が明確でないままでは、「誰がやるのか分からない」状態に陥り、計画が前に進みません。

理想的なのは、情報システム部門のメンバーだけでなく、経営企画、営業、製造、経理といった各事業部門の代表者を含めた、部門横断的なチームを組成することです。ITの知見と業務の知見を組み合わせることで、より現場の実態に即した、実効性の高いDX施策を立案できます。

もし専任のチームを置くことが難しい場合でも、少なくとも中心的な役割を担う「DX推進担当者」を任命し、その役割と権限を社内に明確に示す必要があります。この担当者は、経営層と現場の橋渡し役となり、各部門との調整やプロジェクトの進捗管理を担います。

体制を整える際には、以下の点も考慮しましょう。

- 定期的な会議体の設置: 週に1回、月に1回など、定期的に進捗を確認し、課題を共有する場を設けます。

- 全社員への情報共有: DXの取り組み状況や成果を、社内報や朝礼、チャットツールなどを通じて全社員に定期的に共有し、自分事として捉えてもらう工夫をします。

- 外部パートナーとの連携: 必要に応じて、ITベンダーやコンサルタントにもチームに参加してもらい、専門的な知見を補ってもらうことも有効です。

⑤ 外部の専門家やITツールを積極的に活用する

中小企業のリソースは限られています。人材、予算、時間、ノウハウなど、全てを自社だけで賄おうとすると、DXはなかなか前に進みません。自社にないものは、外部の力や便利なツールを積極的に活用するという柔軟な発想が求められます。

- 外部の専門家:

- ITコーディネータ/中小企業診断士: 国の認定を受けた専門家で、中立的な立場でDX戦略の立案から実行までを支援してくれます。

- よろず支援拠点: 各都道府県に設置されている無料の経営相談所で、DXに関する相談にも乗ってくれます。

- 商工会議所・商工会: 地域の中小企業向けに、IT活用セミナーや専門家派遣事業などを実施しています。

- ITベンダー/コンサルティング会社: 特定のツールやソリューションに強みを持つパートナーです。

これらの専門家は、豊富な支援実績から得た知見を持っており、自社だけでは気づかなかった課題や解決策を提示してくれることがあります。

- ITツール(特にSaaS):

- 前述の通り、SaaS(Software as a Service)は、低コストで迅速に導入できるため、中小企業のDXの強力な味方です。

- 会計、人事労務、営業支援、情報共有など、特定の業務に特化したSaaSは無数に存在します。まずは無料トライアルなどを活用して、いくつかのツールを実際に試してみて、自社の業務や文化に合うものを選ぶのが良いでしょう。

- ツールを選ぶ際は、「多機能なもの」よりも「自社の目的を達成するために必要な機能がシンプルに使えるもの」を選ぶことが失敗しないコツです。

自前主義にこだわらず、外部の知恵とテクノロジーをうまく組み合わせることが、限られたリソースでDXを成功させるための賢い戦略です。

中小企業のDX推進に役立つ代表的な補助金

DX推進には投資が不可欠ですが、中小企業にとってその負担は決して小さくありません。そこで活用したいのが、国や自治体が設けている補助金制度です。ここでは、中小企業のDX推進で広く活用されている代表的な補助金を紹介します。

※補助金の情報は頻繁に更新されるため、申請を検討する際は必ず各補助金の公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。

| 補助金名 | 目的 | 主な対象経費 |

|---|---|---|

| IT導入補助金 | 業務効率化や売上アップに繋がるITツールの導入支援 | ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費など |

| ものづくり補助金 | 生産性向上に資する革新的な設備・システム投資の支援 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費など |

| 事業再構築補助金 | 新分野展開や事業転換など思い切った事業再構築の支援 | 建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、広告宣伝費など |

| 小規模事業者持続化補助金 | 小規模事業者の地道な販路開拓や業務効率化の取り組み支援 | Webサイト関連費、広報費、開発費、業務効率化の設備投資など |

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、業務効率化・売上アップをサポートする制度です。DXの第一歩として非常に使いやすく、人気の高い補助金です。

- 特徴: 目的別に複数の「枠」が用意されています。例えば、会計・受発注・決済・ECソフトなどを対象とする「通常枠」や、2023年10月に開始されたインボイス制度への対応を見据えた「インボイス枠」などがあります。

- ポイント: 申請にあたっては、補助金事務局に登録された「IT導入支援事業者」とパートナーシップを組んで手続きを進める必要があります。導入したいツールが補助金の対象になっているか、そしてそれをサポートしてくれるIT導入支援事業者を見つけるところから始めましょう。

- 参照: IT導入補助金2024 公式サイト

ものづくり補助金

正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。「ものづくり」という名前ですが、製造業だけでなく、商業やサービス業など幅広い業種が対象となります。

- 特徴: 革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援します。AIやIoTを活用した生産管理システムの導入や、最新の工作機械の導入など、比較的規模の大きな投資に適しています。

- ポイント: 申請には、自社の取り組みが「革新的」であることを示す詳細な事業計画書の作成が求められます。単なる設備の買い替えではなく、生産性向上に繋がる具体的なストーリーを明確に描くことが採択の鍵となります。

- 参照: ものづくり補助金総合サイト

事業再構築補助金

コロナ禍をきっかけに新設された、大規模な補助金です。ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、新市場進出、事業・業種転換、事業再編といった、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等を支援します。

- 特徴: 補助金額が他の制度に比べて非常に大きいのが特徴です。例えば、「既存の飲食店舗を縮小し、新たにオンライン専用のデリバリー事業を始める」といったDXを伴う大規模な事業転換などに活用できます。

- ポイント: 補助額が大きい分、「事業再構築指針」に示された要件を満たす必要があり、申請のハードルは高いと言えます。認定経営革新等支援機関(金融機関や税理士、中小企業診断士など)との連携が必須となる場合が多く、専門家のサポートを受けながら計画を練り上げることが重要です。

- 参照: 事業再構築補助金 公式サイト

小規模事業者持続化補助金

常時使用する従業員数が少ない小規模事業者等を対象に、経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みや、それに併せて行う業務効率化の取り組みを支援する制度です。

- 特徴: 補助額は比較的小さいですが、その分、幅広い経費が対象となり、使い勝手が良いのが特徴です。例えば、新たな顧客層獲得のためのWebサイト制作や更新、チラシ・カタログ作成、ネット広告の出稿、店舗の改装などに活用できます。また、業務効率化のための会計ソフトの導入なども対象となります。

- ポイント: 地域の商工会議所・商工会のサポートを受けながら申請手続きを進めることができます。初めて補助金に挑戦する事業者にとって、取り組みやすい制度と言えるでしょう。

- 参照: 全国商工会連合会 小規模事業者持続化補助金サイトなど

DX推進に役立つツール・サービス

DXを具体的に進める上で、SaaSをはじめとするITツールの活用は欠かせません。ここでは、多くの中小企業で導入されている代表的なツールを、目的別に分けて紹介します。

業務効率化ツール

日々の定型業務やバックオフィス業務を効率化し、従業員が付加価値の高い仕事に集中できる環境を作ります。

NotePM (情報共有)

- 概要: マニュアル、議事録、業務ノウハウ、社内規定といった様々な情報を、誰でも簡単に作成・整理・検索できる社内版Wikipediaのようなツールです。

- 特徴: 見やすいページと強力な検索機能で、欲しい情報がすぐに見つかります。WordやExcelのファイルも全文検索の対象となり、情報が分散しません。柔軟なアクセス権限設定やテンプレート機能も充実しており、ナレッジマネジメントの基盤として機能します。

- 主な用途: 業務マニュアルの整備、属人化の解消、新人教育の効率化、社内問い合わせの削減。

- 参照: NotePM公式サイト

freee (会計・人事労務)

- 概要: 会計、給与計算、勤怠管理、経費精算、年末調整といったバックオフィス業務をクラウドで一元管理できる統合型サービスです。

- 特徴: 銀行口座やクレジットカードと連携し、取引明細からAIが勘定科目を推測して仕訳を自動で作成します。簿記の知識がなくても直感的に操作できるUIが特徴で、請求書の発行から入金管理までスムーズに行えます。

- 主な用途: 経理業務の自動化、月次決算の早期化、バックオフィス全体のペーパーレス化。

- 参照: freee公式サイト

KING OF TIME (勤怠管理)

- 概要: PC、スマートフォン、ICカード、指紋認証など、多彩な打刻方法に対応したクラウド型の勤怠管理システムです。

- 特徴: リアルタイムでの勤務状況の把握、残業時間の自動計算、各種休暇の管理、36協定のアラート機能など、コンプライアンス遵守に必要な機能が網羅されています。法改正にも迅速に対応するため、安心して利用できます。

- 主な用途: 勤怠管理の効率化、正確な労働時間の把握、長時間労働の是正。

- 参照: KING OF TIME公式サイト

MA(マーケティングオートメーション)ツール

見込み客(リード)の情報を一元管理し、その興味度合いに応じて最適なアプローチを自動化することで、マーケティング活動の効率と効果を高めます。

SATORI

- 概要: 国産のマーケティングオートメーションツールで、特にWebサイトを訪問した匿名の見込み客へのアプローチに強みを持っています。

- 特徴: まだ個人情報を登録していない「匿名客」の行動履歴をCookieベースで追跡し、ポップアップやプッシュ通知でアプローチできます。資料請求などで実名客になった後も、一気通貫で顧客を育成(ナーチャリング)することが可能です。UIがシンプルで、サポート体制も充実しているため、MAツールが初めての企業でも導入しやすいと評判です。

- 主な用途: 見込み客の獲得と育成、Webサイト経由の商談創出。

- 参照: SATORI公式サイト

b→dash

- 概要: MA、CDP(顧客データ基盤)、BI(データ分析)、Web接客など、マーケティングに必要な機能をオールインワンで提供するデータマーケティングプラットフォームです。

- 特徴: 業界初の「データパレット」という機能により、プログラミングの知識がなくても、散在する様々なデータを直感的なUIで統合・加工・活用できます。これにより、データ活用のための準備にかかる時間とコストを大幅に削減します。

- 主な用途: 顧客データの統合・分析、データに基づいた一気通貫のマーケティング施策の実行。

- 参照: b→dash公式サイト

SFA/CRM(営業支援/顧客管理)ツール

営業活動のプロセスを可視化・標準化し、顧客情報を一元管理することで、営業組織全体の生産性向上と顧客との関係強化を図ります。

Salesforce

- 概要: 世界No.1のシェアを誇るSFA/CRMプラットフォームです。営業支援の「Sales Cloud」を中核に、カスタマーサービス、マーケティングなど、企業の顧客接点全体をカバーする幅広い製品群を提供しています。

- 特徴: 顧客情報、商談の進捗、活動履歴などを一元管理し、チーム全体で共有できます。売上予測の精度向上や、営業プロセスの標準化に絶大な効果を発揮します。AppExchangeというアプリストアを通じて機能を拡張できるなど、高いカスタマイズ性と拡張性が魅力です。

- 主な用途: 営業活動の可視化と効率化、売上予測、顧客情報の一元管理。

- 参照: Salesforce公式サイト

kintone

- 概要: サイボウズが提供する業務改善プラットフォームで、プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップの簡単な操作で自社の業務に合わせたアプリケーションを作成できます。

- 特徴: 案件管理アプリ、顧客リスト、日報、問い合わせ管理など、SFA/CRMとして必要なアプリを自社で柔軟に構築できます。営業部門だけでなく、総務、人事、開発など、社内の様々な業務をkintone上でアプリ化し、情報共有や業務プロセスを改善できるのが大きな強みです。低コストで始められ、スモールスタートに最適です。

- 主な用途: SFA/CRMとしての活用、社内の様々な業務のアプリ化とペーパーレス化。

- 参照: kintone公式サイト

まとめ

本記事では、中小企業におけるDXの重要性から、具体的なメリット、課題、成功のポイント、そして役立つ補助金やツールに至るまで、網羅的に解説してきました。

現代のビジネス環境において、DXはもはや一部の先進的な企業だけのものではなく、変化に対応し、厳しい競争を生き抜き、持続的に成長していくための必須の経営戦略となっています。深刻化する人手不足、レガシーシステムがもたらす「2025年の崖」、そして多様化する市場ニーズへの迅速な対応といった課題は、待ったなしで中小企業に迫っています。

DXの推進は、単にITツールを導入することではありません。その本質は、デジタル技術を手段として活用し、業務プロセス、組織文化、そしてビジネスモデルそのものを変革して、新たな価値を創造し続けることにあります。生産性の向上、新しい商品・サービスの創出、そして魅力的な働き方の実現といった大きな果実を、DXはもたらしてくれます。

もちろん、その道のりには「人材不足」「予算不足」「経営層の無理解」といった壁が立ちはだかるかもしれません。しかし、これらの課題は、明確なビジョンを描き、経営トップがリーダーシップを発揮し、スモールスタートで成功体験を積み重ね、そして外部の知見やツールを賢く活用することで、必ず乗り越えることができます。

重要なのは、完璧な計画を待つのではなく、まず自社の課題を正しく認識し、小さな一歩を踏み出す勇気を持つことです。この記事で紹介した事例やポイントが、皆様の会社がDXという新たな航海へ漕ぎ出すための羅針盤となれば幸いです。