現代のソフトウェア開発において、開発サイクルの高速化と品質の維持は、成功に不可欠な要素です。この二つの目標を両立させるための鍵となるのが「CI/CD」という概念です。この記事では、CI/CDを実現するための代表的なクラウドサービスであるCircleCIについて、その基本から応用までを網羅的に解説します。

CircleCIとは何か、どのようなことが実現できるのか、導入するメリットや注意点は何か、そして具体的な使い方や料金プランまで、初心者の方にも分かりやすく説明していきます。この記事を読めば、CircleCIの全体像を掴み、自身のプロジェクトにCI/CDを導入するための第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

CircleCIとは

CircleCIは、ソフトウェア開発のプロセスを自動化するための強力なプラットフォームです。特に、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)と呼ばれるプラクティスを、クラウド上で手軽に実現できるサービスとして、世界中の多くの開発者に利用されています。

開発者がソースコードをGitHubやBitbucketといったバージョン管理システムにプッシュすると、それをトリガーとしてCircleCIが自動的に一連の処理(ビルド、テスト、デプロイなど)を実行します。これにより、開発プロセスにおける手作業を大幅に削減し、開発者はより創造的な作業に集中できます。

まずは、CircleCIを理解する上で欠かせないCI/CDという二つの概念について、詳しく見ていきましょう。

CI/CDを自動化するクラウドサービス

CircleCIの核心は、CI/CDパイプラインの構築と実行を自動化する点にあります。従来、これらのプロセスは開発者が手動で行うか、自前で構築したサーバー上で複雑なスクリプトを管理する必要がありました。しかし、CircleCIのようなクラウドサービスを利用することで、サーバーの構築やメンテナンスといったインフラ管理の手間から解放され、設定ファイル(YAML形式)を記述するだけで、すぐにCI/CDを始められます。

この手軽さと強力な機能性が、CircleCIが多くの開発チームに支持される大きな理由です。開発の初期段階からCI/CDを導入することで、品質の高いソフトウェアを迅速かつ継続的にユーザーへ届ける体制を構築できます。

CI(継続的インテグレーション)とは

CI(Continuous Integration:継続的インテグレーション)とは、開発者が書いたコードを、頻繁に(理想的には1日に何度も)メインの共有リポジトリにマージ(統合)する開発プラクティスのことです。そして、その統合のたびに自動的にビルドとテストを実行し、コードの品質を常に検証します。

CIの目的

CIの主な目的は、以下の2点です。

- バグの早期発見: コードの変更が加えられるたびにテストが実行されるため、問題があれば即座に発見できます。開発が進んでから大規模なバグが見つかると、原因の特定や修正に多大なコストがかかりますが、CIを導入することで、問題を小さいうちに解決できます。

- 統合コストの削減: 複数の開発者がそれぞれ別のブランチで長期間作業を進めると、最終的にそれらのコードをマージする際に「コンフリクト(競合)」が多発し、その解決に多くの時間を費やすことになります。CIでは、こまめに統合を行うため、一度にマージするコードの量が少なくなり、コンフリクトが発生しても容易に解決できます。

CIの具体的なプロセス

典型的なCIのプロセスは以下のようになります。

- 開発者がローカル環境でコードを修正し、機能追加やバグ修正を行います。

- 修正したコードを、GitHubやBitbucketなどのバージョン管理システム上の自分の作業ブランチにプッシュします。

- プッシュをトリガーとして、CircleCIのようなCIツールが自動的にプロセスを開始します。

- CIツールは、まずソースコードを取得(チェックアウト)します。

- 次に、ソースコードをコンパイルし、実行可能なアプリケーションやライブラリを生成(ビルド)します。

- ビルドが成功したら、あらかじめ定義された自動テスト(単体テスト、結合テストなど)を実行します。

- テストがすべて成功すれば、そのコード変更は問題ないと判断されます。失敗した場合は、開発者に即座に通知が送られ、迅速な修正が促されます。

このように、CIはコードの品質を常に一定以上に保ち、開発チーム全体の生産性を向上させるための重要な基盤となります。

CD(継続的デリバリー/継続的デプロイ)とは

CD(Continuous Delivery/Deployment)は、CIのプロセスをさらに拡張し、テストを通過したコードを本番環境にリリースするまでのプロセスを自動化するプラクティスです。CDには、「継続的デリバリー」と「継続的デプロイ」という、似ていますが少し意味の異なる二つの概念が含まれます。

継続的デリバリー(Continuous Delivery)

継続的デリバリーは、CIのプロセスでビルドとテストが成功したコードを、いつでも本番環境にリリースできる準備が整った状態にしておくことを指します。この状態では、ステージング環境(本番環境とほぼ同じ構成の検証用環境)へのデプロイまでは自動化されていますが、本番環境への最終的なリリースは、ビジネス判断などに基づいて手動のボタンクリックなどで行われます。

これにより、「リリースしたい」と思ったタイミングで、いつでも確実に、そして安全にソフトウェアをユーザーに届けることが可能になります。リリースのたびに発生していた手作業によるミスや、長時間の準備作業から解放される点が大きなメリットです。

継続的デプロイ(Continuous Deployment)

継続的デプロイは、継続的デリバリーをさらに一歩進めたものです。CIでのビルドとテスト、そして自動化された追加のテスト(E2Eテストなど)をすべてクリアしたコード変更は、人手を介さずに、すべて自動で直接本番環境にリリースされます。

これはCDの究極の形であり、開発者がコードをマージしてから数分後には、その変更が本番環境のユーザーに届くという、極めて高速な開発サイクルを実現します。ただし、これを実現するためには、非常に高度で信頼性の高いテスト自動化戦略と、問題発生時に即座に元の状態に戻す(ロールバック)仕組みが不可欠です。

CircleCIにおけるCI/CD

CircleCIは、これらのCI、継続的デリバリー、継続的デプロイのすべてをサポートしています。開発チームは、自分たちのプロジェクトの成熟度や要件に合わせて、どのレベルの自動化を目指すかを選択できます。

- まずはCIを導入して、コード品質の維持と開発効率の向上を図る。

- 次に継続的デリバリーを導入し、リリースの信頼性と速度を高める。

- 最終的には継続的デプロイを目指し、ビジネス価値を最速でユーザーに届ける。

このように、CircleCIは開発チームの成長に合わせて柔軟に活用できる、現代のソフトウェア開発に必須のツールと言えるでしょう。

CircleCIでできること

CircleCIを導入することで、ソフトウェア開発における「ビルド」「テスト」「デプロイ」という3つの主要なプロセスを自動化できます。これらの自動化は、開発の効率と品質を劇的に向上させる上で中心的な役割を果たします。ここでは、CircleCIが具体的にどのようにこれらのプロセスを自動化するのかを、詳しく見ていきましょう。

ビルドの自動化

ビルドとは、開発者が書いたソースコードを、コンピュータが実行できる形式に変換する一連の処理のことです。例えば、Javaのソースコード(.javaファイル)をコンパイルしてクラスファイル(.classファイル)を生成し、それらをJARファイルにまとめる作業や、JavaScriptのコードを圧縮(minify)したり、複数のファイルを一つにまとめたり(bundle)する作業がビルドに該当します。

従来、このビルド作業は開発者個々のローカル環境で行われることが多く、以下のような問題がありました。

- 環境差異による問題: 開発者AのPCではビルドが成功するのに、開発者BのPCでは失敗する、といった問題が発生しやすい。

- 手作業によるミス: ビルドの手順が複雑な場合、手作業ではミスが起こりやすく、品質が安定しない。

- 時間の浪費: ビルドには時間がかかることもあり、その間、開発者の作業が中断される。

CircleCIは、これらの問題を解決し、ビルドプロセスを完全に自動化します。 開発者がコードをリポジトリにプッシュすると、CircleCIはあらかじめ定義されたクリーンな実行環境(Dockerコンテナなど)上で、設定ファイル(.circleci/config.yml)に記述された通りの手順でビルドを自動的に実行します。

具体例:

- Node.jsプロジェクト:

npm installやyarn installで依存ライブラリをインストールし、npm run buildで本番用のファイル群を生成する、といった一連の流れを自動化できます。 - Javaプロジェクト: Maven(

mvn package)やGradle(./gradlew build)を使ってプロジェクトをコンパイルし、テストを実行し、成果物(JAR/WARファイル)を作成するプロセスを自動化します。 - Goプロジェクト:

go buildコマンドで実行ファイルを生成したり、go mod downloadで依存関係を解決したりする作業を自動化できます。

ビルドの自動化により、誰が実行しても同じ結果が得られる一貫性のあるビルドプロセスが保証され、開発者はビルド作業そのものから解放されます。

テストの自動化

ソフトウェアの品質を保証するために、テストは不可欠なプロセスです。しかし、手動でのテストは非常に時間と手間がかかり、ヒューマンエラーの温床にもなります。特に、新しい機能を追加したり、既存のコードを修正したりするたびに、すべての機能が正しく動作するかを毎回手動で確認するのは現実的ではありません。

CircleCIは、このテストプロセスを自動化し、コードの変更があるたびに高速で信頼性の高いフィードバックを提供します。 ビルドが成功した後、CircleCIは設定ファイルに記述されたテストコマンドを自動的に実行します。

CircleCIで自動化できるテストには、様々な種類があります。

- 単体テスト(Unit Test): 関数やクラスなど、プログラムの最小単位が正しく動作するかを検証するテスト。最も基本的で、高速に実行できるため、CIプロセスで頻繁に実行されます。

- 結合テスト(Integration Test): 複数のモジュールを組み合わせて、それらが連携して正しく動作するかを検証するテスト。

- E2Eテスト(End-to-End Test): ユーザーの操作を模倣し、アプリケーション全体の流れが期待通りに動作するかを検証するテスト。ブラウザを自動操作するCypressやPlaywrightといったツールと組み合わせて実行されることが多いです。

- 静的解析(Linting): コードを実行するのではなく、ソースコードの記述スタイルや潜在的なバグの兆候を静的にチェックします。ESLint(JavaScript)やCheckstyle(Java)などのツールが利用されます。

CircleCIの並列実行(Parallelism)機能を活用すると、大量のテストを複数のコンテナに分割して同時に実行できます。 例えば、10分かかるテストスイートを4並列で実行すれば、約2分半で完了させることができ、開発サイクルを大幅に短縮できます。

テストの自動化は、バグを早期に発見し、デグレード(意図しない品質低下)を防ぐためのセーフティネットとして機能します。 これにより、開発者は安心してリファクタリングや新機能の開発に取り組むことができます。

デプロイの自動化

デプロイとは、ビルドとテストが完了したアプリケーションを、ユーザーが利用できる環境(ステージング環境や本番環境など)に配置し、実行可能な状態にする作業です。このプロセスも手作業で行うと、手順が複雑でミスが発生しやすく、サービス停止などの重大な障害を引き起こすリスクがあります。

CircleCIを使えば、デプロイプロセスを安全かつ確実に自動化できます。 すべてのテストをクリアしたコードを、ワンクリック、あるいは全自動で任意の環境にデプロイするパイプラインを構築できます。

デプロイの自動化には、継続的デリバリーと継続的デプロイの2つのアプローチがあります。

- 継続的デリバリー: テストが成功したコードを、自動的にステージング環境へデプロイします。本番環境へのデプロイは、手動での承認(Approval Job)を経て実行されます。これにより、リリースのタイミングをコントロールしつつ、リリース作業そのものは自動化できます。

- 継続的デプロイ: メインブランチへのマージなど、特定の条件を満たしたコードは、すべてのテストをクリアすると自動的に本番環境へデプロイされます。

具体例:

- Webアプリケーションのデプロイ: テスト済みのコードをHerokuやAWS Elastic Beanstalk、Google App EngineなどのPaaSに自動でデプロイする。

- 静的サイトのデプロイ: ビルドして生成されたHTML/CSS/JSファイルを、AWS S3やNetlify、Vercelなどのホスティングサービスに自動でアップロードする。

- コンテナ化されたアプリケーションのデプロイ: DockerイメージをビルドしてAmazon ECRやDocker Hubなどのコンテナレジストリにプッシュし、その後Amazon ECSやGoogle Kubernetes Engine(GKE)に新しいバージョンをデプロイする。

デプロイを自動化することで、リリース作業にかかる時間が劇的に短縮され、ヒューマンエラーのリスクも排除されます。 これにより、チームはより頻繁に、そして自信を持ってソフトウェアをリリースできるようになり、ユーザーからのフィードバックを迅速に製品に反映させるアジャイルな開発サイクルを実現できます。

CircleCIを導入するメリット

CI/CDツールは数多く存在しますが、その中でもCircleCIが多くの開発チームに選ばれるのには明確な理由があります。ここでは、CircleCIを導入することで得られる具体的なメリットを5つの観点から詳しく解説します。

設定が簡単ですぐに始められる

CircleCIの最大のメリットの一つは、導入の手軽さです。CI/CD環境を構築する際、従来はJenkinsのように専用のサーバーを用意し、OSやミドルウェアのインストール、複雑なプラグインの設定といった煩雑な作業が必要でした。

しかし、CircleCIはクラウドベースのサービス(SaaS)であるため、ユーザーがすべきことは基本的に以下の2つだけです。

- GitHubまたはBitbucketのアカウントでCircleCIにサインアップする。

- 対象リポジトリのルートディレクトリに

.circleci/config.ymlという名前の設定ファイルを作成し、CI/CDの処理内容を記述する。

このconfig.ymlという単一のYAMLファイルで、ビルド、テスト、デプロイといったパイプライン全体をコードとして管理(Infrastructure as Code)できます。 YAMLは人間が読み書きしやすいシンプルな構文なので、学習コストも比較的低く済みます。

さらに、CircleCIはプロジェクトの言語やフレームワークを自動で検出し、適切なconfig.ymlのテンプレートを提案してくれる機能もあります。これにより、CI/CDに初めて触れる人でも、テンプレートを少し修正するだけで、すぐに最初のパイプラインを動かすことが可能です。この「すぐに始められる」という体験は、開発チームがCI/CD文化をスムーズに導入する上で非常に大きなアドバンテージとなります。

クラウド型でサーバーの管理が不要

前述の通り、CircleCIはクラウドサービスとして提供されています。これは、CI/CDを実行するためのサーバー(インフラストラクチャ)を自前で用意し、管理する必要が一切ないことを意味します。

オンプレミスでCI/CDサーバーを運用する場合、以下のような多くの管理コストが発生します。

- 物理的/仮想的サーバーの調達・構築: サーバーの購入やクラウド上でのインスタンス作成、OSのインストール、ネットワーク設定など。

- ソフトウェアのインストールとアップデート: CIツール本体やプラグイン、ビルドに必要な各種ツール(Java, Node.jsなど)のインストールと、定期的なバージョンアップ作業。

- セキュリティ対策: OSやミドルウェアの脆弱性に対するセキュリティパッチの適用、ファイアウォールの設定など。

- 監視と障害対応: サーバーの死活監視、ディスク容量の管理、障害発生時の復旧作業。

- スケーリング: プロジェクトの増加やビルド負荷の増大に合わせて、サーバーのリソースを増強する必要がある。

CircleCIを利用すれば、これらのインフラ管理に関連するすべての作業をCircleCI社に任せることができます。 開発チームは、本来の目的である「良いソフトウェアを速く作ること」に完全に集中できます。サーバー管理のための専門知識や人的リソースが不要になるため、特に小規模なチームやスタートアップにとっては、コスト削減の観点からも非常に大きなメリットと言えるでしょう。

ビルドやテストの処理速度が速い

開発サイクルを高速化するためには、CI/CDプロセスの実行時間、特にビルドとテストにかかる時間を短縮することが重要です。コードをプッシュしてからフィードバックが得られるまでの時間が長ければ長いほど、開発者の待ち時間が増え、生産性が低下します。

CircleCIは、パイプラインの高速化を支援する強力な機能を多数備えています。

- 高度なキャッシュ機能:

node_modulesのような依存ライブラリや、一度ビルドした成果物などをキャッシュとして保存できます。次回のビルドでは、変更がない部分についてはキャッシュを復元して再利用するため、npm installなどの時間のかかる処理をスキップし、ビルド時間を大幅に短縮できます。 - 並列実行(Parallelism): 時間のかかるテストスイートを、複数の実行環境(コンテナ)に分割して同時に実行する機能です。例えば、実行に20分かかるテストを4つのコンテナで並列実行すれば、理論的には約5分で完了します。これにより、テスト実行がボトルネックになるのを防ぎます。

- パフォーマンスに最適化された実行環境: CircleCIは、様々なサイズの実行環境(CPUやメモリ)を提供しており、プロジェクトの要求に応じて最適なリソースを選択できます。これにより、リソース不足によるパフォーマンス低下を避けることができます。

これらの機能により、CircleCIは他のCI/CDツールと比較しても高速なフィードバックループを実現しており、開発者の生産性向上に大きく貢献します。

様々なプログラミング言語やプラットフォームに対応

現代のソフトウェア開発では、プロジェクトごとに様々なプログラミング言語やフレームワークが使われます。CircleCIは、特定の技術スタックに依存することなく、非常に幅広い開発環境をサポートしている点も大きなメリットです。

- 対応言語: Ruby, Python, Go, Java, JavaScript/Node.js, PHP, C++, Rustなど、主要なプログラミング言語のほとんどに対応しています。

- Dockerのネイティブサポート: CircleCIのジョブは、基本的にDockerコンテナ内で実行されます。これにより、公式の言語イメージ(例:

cimg/node:18.1)や、自分でカスタマイズしたDockerイメージを実行環境として指定できます。Dockerが利用できるということは、事実上、あらゆる言語やツール、ライブラリを使った環境を自由に構築できることを意味します。 - マルチプラットフォーム対応: Linux(Debian, Ubuntuベース)環境だけでなく、macOS, Windows, さらにはArmベースの実行環境もサポートしています。これにより、iOS/macOSアプリの開発や、Windowsネイティブアプリケーションのビルド、Androidアプリの開発(Arm環境)など、多様なプラットフォーム向けのCI/CDパイプラインを構築することが可能です。

この柔軟性の高さにより、企業内で複数の技術スタックを持つプロジェクトが混在していても、CI/CDツールをCircleCIに統一でき、学習コストや管理コストを低減できます。

無料プランでも十分に利用できる

新しいツールを導入する際、コストは重要な検討事項です。CircleCIは、非常に寛大な無料プランを提供しており、個人開発者や小規模なオープンソースプロジェクト、スタートアップなどが気軽に始められるようになっています。

CircleCIの無料プランには、通常、以下のような特典が含まれています。(内容は変更される可能性があるため、公式サイトで最新情報をご確認ください)

- 月間クレジット: 毎月一定量のクレジットが付与され、ビルド時間に応じて消費されます。Linux環境でのビルドなら、かなりの時間利用できます。

- 同時実行数: 同時に実行できるジョブの数にも無料枠が設けられています。

- 主要機能の利用: キャッシュやDockerレイヤーキャッシュなど、ビルドを高速化するための基本的な機能も無料プランで利用できます。

- 無制限のリポジトリとユーザー: プライベートリポジトリを含む、無制限のプロジェクトで利用でき、チームのユーザー数にも制限がありません。

多くのプロジェクトでは、まず無料プランでCI/CDを導入し、その効果を実感してから、プロジェクトの成長に合わせて有料プランに移行するというステップを踏むことができます。この低リスクな導入モデルは、特に予算が限られているチームにとって、非常に大きな魅力となるでしょう。

CircleCIのデメリット・注意点

CircleCIは非常に強力で便利なツールですが、導入を検討する際には、いくつかのデメリットや注意点も理解しておく必要があります。特に日本のユーザーにとっては、言語の壁が主なハードルとなる可能性があります。

公式サイトやUIが日本語に対応していない

2024年現在、CircleCIの公式サイト、ダッシュボード(Web UI)、そして公式ドキュメントは、基本的にすべて英語で提供されています。 日本語化は行われていません。

これは、英語に不慣れな開発者やチームにとっては、少なからず学習コストや心理的な障壁となる可能性があります。例えば、以下のような場面で英語力が必要となります。

- 初期設定時: サインアップからプロジェクトの設定、環境変数の登録など、Web UI上での操作はすべて英語のメニューを頼りに行う必要があります。

- ドキュメントの読解:

config.ymlの書き方や高度な機能の使い方を学ぶ際、公式ドキュメントを参照することが不可欠ですが、これもすべて英語です。特定の機能やオプションの正確な意味を理解するためには、技術的な英語を読み解く能力が求められます。 - エラーメッセージの理解: ビルドが失敗した際に出力されるエラーメッセージや、CircleCI自体のシステムメッセージも英語です。エラーの原因を迅速に特定し、解決策を見つけるためには、メッセージの内容を正確に把握する必要があります。

- サポートへの問い合わせ: 有料プランで提供されるサポートへ問い合わせる際も、基本的には英語でのコミュニケーションとなります。

対策と心構え

幸いなことに、config.ymlの構文自体はシンプルであり、一度基本的な書き方を覚えてしまえば、日常的な利用でUIを頻繁に触ることはそれほど多くありません。また、ブラウザの翻訳機能を使ったり、非公式ながら日本語で解説している技術ブログ記事を参考にしたりすることで、ある程度は補うことが可能です。

しかし、本格的にCircleCIを使いこなし、トラブルシューティングをスムーズに行うためには、ある程度の英語読解力があった方が有利であることは間違いありません。チームで導入する際は、英語が得意なメンバーがリード役となるか、チーム全体で英語ドキュメントに慣れていくという意識を持つことが望ましいでしょう。

日本語の情報やドキュメントが比較的少ない

公式サイトやUIが英語であることに起因して、日本語で参照できる情報の量や質が、他のツール(特に日本で歴史の長いJenkinsなど)と比較すると、相対的に少ない傾向にあります。

もちろん、近年は日本でのCircleCIユーザーも大幅に増え、QiitaやZenn、企業の技術ブログなどで日本語の優れた解説記事や導入事例を見つけることができます。基本的な使い方や一般的な問題であれば、日本語の情報だけで解決できることも多いでしょう。

しかし、以下のようなニッチなケースでは、情報を見つけるのに苦労する可能性があります。

- 特殊な実行環境での設定: あまり一般的ではないプログラミング言語や、特定のバージョンのミドルウェアを使った複雑な環境を構築しようとする場合。

- 新機能やベータ機能の利用: CircleCIがリリースしたばかりの新機能に関する日本語の情報は、すぐには出てこないことが多いです。

- 原因不明の難解なエラー: 発生頻度が低い、あるいは特定環境に依存するようなエラーに遭遇した場合、日本語での解決策が見つからず、英語の公式コミュニティフォーラムやStack Overflowで類似の質問を探したり、自分で質問を投稿したりする必要が出てくるかもしれません。

対策と情報収集のコツ

CircleCIを利用する上で、効率的に情報を集めるためには、以下の点を意識すると良いでしょう。

- まずは公式ドキュメント: 何か疑問があれば、まずは公式サイトのドキュメント(英語)で関連するキーワードを検索するのが最も確実で正確な方法です。

- 日本語の技術ブログを活用: 「CircleCI [やりたいこと]」や「CircleCI [エラーメッセージ]」といったキーワードで検索すれば、多くの先人たちの知見が見つかります。

- CircleCI Discuss(公式フォーラム): 公式のコミュニティフォーラムには、世界中のユーザーからの質問と回答が蓄積されています。英語ですが、非常に価値のある情報源です。

- Orbs Registryを探索する: 特定のツール(AWS, Slack, Sentryなど)との連携を行いたい場合、公式のOrbs Registryを探すと、目的の設定がパッケージ化されたOrbが見つかることがよくあります。Orbのドキュメントを読むことで、設定方法を簡単に理解できます。

結論として、CircleCIは英語環境が基本となるため、言語の壁というデメリットは存在します。しかし、その強力な機能と利便性は、そのデメリットを補って余りあるものです。英語の情報源にも積極的にアクセスする姿勢を持つことで、CircleCIが提供する価値を最大限に引き出すことができるでしょう。

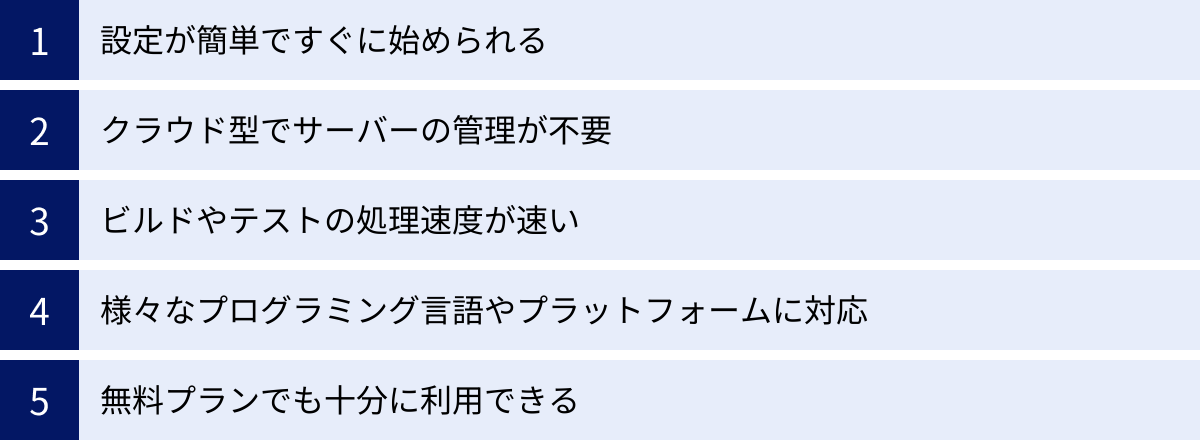

CircleCIの料金プラン

CircleCIは、個人開発者から大企業まで、さまざまな規模のチームのニーズに応えるために、柔軟な料金プランを提供しています。プランは大きく分けて、クラウド版(Free, Performance, Scale)と、自社サーバーにインストールするオンプレミス版(Server)の4種類があります。

ここでは、各プランの特徴と料金、対象ユーザーについて詳しく解説します。料金やクレジット数などの具体的な数値は変更される可能性があるため、必ず公式サイトのPricingページで最新の情報を確認してください。

| プラン名 | 料金(クラウド版) | 対象ユーザー | 主な特徴 |

|---|---|---|---|

| Free | $0 | 個人開発者、学生、小規模/OSSプロジェクト | ・月間6,000クレジット無料 ・全OS(Linux, macOS, Windows, Arm)に対応 ・無制限のユーザー数とプロジェクト数 ・基本的なキャッシュ機能 |

| Performance | 1ユーザーあたり月額$15〜(年払い) | 成長中のチーム、パフォーマンスを重視するプロジェクト | ・Freeプランの全機能 ・追加クレジットと同時実行数を購入可能 ・より高速なネットワークとストレージ ・SSHデバッグ機能 ・Dockerレイヤーキャッシュ ・Webでのサポート |

| Scale | 要問い合わせ(カスタム) | 大規模組織、高度なセキュリティや管理を要する企業 | ・Performanceプランの全機能 ・大量のクレジットと同時実行数 ・高度な機能(GPU, IP Rangesなど) ・SLA(サービス品質保証) ・専任のカスタマーサクセスマネージャー |

| Server | 要問い合わせ(カスタム) | 自社インフラ内で実行したい企業(オンプレミス) | ・自社のVPCやデータセンターにインストール ・セキュリティとコンプライアンス要件への対応 ・CircleCIの全機能を利用可能 |

参照:CircleCI Pricing

Freeプラン(無料)

Freeプランは、CircleCIの強力な機能を無料で試すことができる、非常に魅力的なプランです。

- 対象ユーザー: 個人開発者、趣味のプロジェクト、オープンソースプロジェクト、あるいはCI/CDを初めて導入する小規模なチームに最適です。

- クレジット: 毎月6,000クレジットが無料で提供されます。クレジットは、ジョブの実行時間と使用するリソース(CPU/RAM)のサイズによって消費されます。例えば、Linuxの

smallリソース(1vCPU/2GB RAM)は1分あたり10クレジットを消費するため、無料クレジットだけで月に最大600分(10時間)のビルドが可能です。個人や小規模なプロジェクトであれば、多くの場合この範囲で十分に収まります。 - 機能: 無料でありながら、macOSやWindows、Armといった多様な実行環境を利用でき、ユーザー数やリポジトリ数にも制限がありません。CI/CDの基本的な機能はすべて利用できるため、CircleCIの価値を十分に体験できます。

- 注意点: Performanceプラン以上で利用できるSSHデバッグやDockerレイヤーキャッシュといった高度な機能は利用できません。また、同時実行できるジョブは1つに制限されます。

Performanceプラン(有料)

Performanceプランは、チームでの開発が本格化し、より高いパフォーマンスと生産性を求める場合に最適なプランです。

- 対象ユーザー: 成長中のスタートアップや、CI/CDの実行速度を重視する開発チームに向いています。

- 料金体系: 1ユーザーあたり月額$15(年払いの場合)から利用できます。この料金には、一定量のクレジットと追加の同時実行枠が含まれています。必要に応じて、追加のクレジットや同時実行枠を購入することも可能です。

- Freeプランとの違い:

- SSHデバッグ: ビルドが失敗した際に、実行環境に直接SSHでログインして調査できる、非常に強力なデバッグ機能が利用できます。

- Dockerレイヤーキャッシュ(DLC): Dockerイメージのレイヤーをキャッシュすることで、

docker buildの時間を劇的に短縮できます。 - 高速なインフラ: Freeプランよりも高速なネットワークとストレージが割り当てられ、ビルド全体のパフォーマンスが向上します。

- サポート: Webベースのテクニカルサポートを利用できます。

Scaleプラン(有料)

Scaleプランは、多数の開発者を抱える大規模な組織や、高度なセキュリティ、ガバナンス、パフォーマンス要件を持つ企業向けのカスタムプランです。

- 対象ユーザー: 大企業、金融機関、厳しいコンプライアンス要件を持つ企業など。

- 料金体系: 料金は公開されておらず、企業の具体的な要件に基づいて個別の見積もりとなります。

- Performanceプランとの違い:

- より多くのリソース: 大量のクレジットと、数十〜数百の同時実行数が提供されます。

- 高度な機能: GPUを利用した機械学習のパイプライン構築や、セキュリティを強化するためのIPアドレス範囲指定(IP Ranges)などが利用可能です。

- 高度なサポート: 専任のカスタマーサクセスマネージャーがアサインされ、導入から運用まで手厚いサポートが受けられます。また、SLA(サービス品質保証)も提供されます。

Serverプラン(オンプレミス)

Serverプランは、CircleCIをクラウドではなく、自社のインフラストラクチャ(プライベートクラウドやデータセンター)内にインストールして利用するプランです。

- 対象ユーザー: 非常に厳しいセキュリティポリシーやデータガバナンス要件があり、ソースコードや成果物を外部のクラウドサービスに置くことが許されない企業に最適です。

- 特徴:

- セキュリティとコントロール: ファイアウォールの内側でCI/CD環境を運用するため、最大限のセキュリティとコントロールを確保できます。

- インフラのカスタマイズ: 自社の既存のコンピューティングリソースを有効活用したり、特殊なハードウェアをビルドに利用したりすることが可能です。

- 注意点: クラウド版とは異なり、サーバーのプロビジョニング、メンテナンス、アップデートなどは自社で行う必要があります。そのための専門知識とリソースが求められます。料金はカスタム見積もりとなります。

CircleCIの基本的な使い方4ステップ

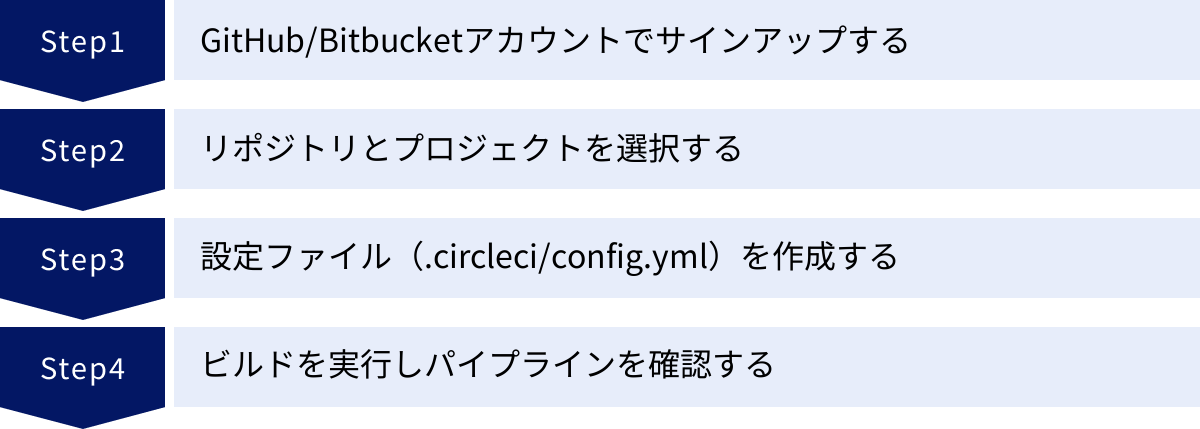

CircleCIの導入は非常にシンプルです。ここでは、GitHubリポジトリを例に、CircleCIで最初のCI/CDパイプラインを動かすまでの基本的な手順を4つのステップに分けて解説します。

① GitHub/Bitbucketアカウントでサインアップする

まず、CircleCIを利用するためには、コードを管理しているバージョン管理システム(VCS)のアカウントと連携させる必要があります。CircleCIは主にGitHubとBitbucketをサポートしています。

- CircleCI公式サイトにアクセス: ウェブブラウザでCircleCIの公式サイト(circleci.com)を開きます。

- サインアップを選択: トップページにある「Sign Up」や「Log In」といったボタンをクリックします。

- VCSプロバイダーを選択: 「Log in with GitHub」または「Log in with Bitbucket」の選択肢が表示されるので、利用している方を選択します。ここでは「Log in with GitHub」を選択します。

- アカウント連携の承認: GitHubの認証ページにリダイレクトされます。CircleCIがリポジトリの情報にアクセスすることを許可するよう求められるので、「Authorize CircleCI」のようなボタンをクリックして承認します。

これでCircleCIのアカウント作成とGitHubアカウントとの連携は完了です。非常に簡単で、数クリックで完了します。

② リポジトリとプロジェクトを選択する

サインアップが完了すると、CircleCIのダッシュボードにリダイレクトされます。ダッシュボードの「Projects」セクションには、連携したGitHubアカウントに存在するリポジトリの一覧が表示されます。

- プロジェクト一覧の表示: ダッシュボードの左側のサイドバーから「Projects」をクリックします。

- リポジトリの選択: CI/CDを導入したいリポジトリを探し、その横にある「Set Up Project」ボタンをクリックします。

- 設定ファイルの選択: CircleCIは、選択されたリポジトリに

.circleci/config.ymlファイルが既に存在するかどうかをチェックします。- 存在しない場合: CircleCIはプロジェクトの言語を自動で検出し、いくつかの

config.ymlのテンプレートを提示してくれます。「Hello World」のような最もシンプルなテンプレートから、特定の言語(Node.js, Pythonなど)に特化したテンプレートまであります。まずは一番シンプルなテンプレートを選択してみましょう。 - 存在する場合: 既存の

config.ymlをそのまま使用してパイプラインを開始するか、別のブランチの設定ファイルを使うかを選択できます。

- 存在しない場合: CircleCIはプロジェクトの言語を自動で検出し、いくつかの

この段階では、「CircleCIにこのリポジトリをプロジェクトとして認識させる」ことが目的です。

③ 設定ファイル(.circleci/config.yml)を作成する

CircleCIの動作は、すべてリポジトリ内に配置された.circleci/config.ymlというYAMLファイルによって定義されます。このファイルがCI/CDパイプラインの設計図となります。

- ディレクトリの作成: プロジェクトのルートディレクトリに

.circleciという名前のディレクトリを作成します。 - ファイルの作成:

.circleciディレクトリの中にconfig.ymlという名前のファイルを作成します。 - 設定の記述:

config.ymlにCI/CDの処理内容を記述します。以下は、最もシンプルな「Hello World」を出力するだけの例です。

# 使用するCircleCIのバージョンを指定

version: 2.1

# 実行するジョブを定義

jobs:

# 'build' という名前のジョブ

build:

# ジョブを実行する環境を指定(ここではDockerイメージ)

docker:

- image: cimg/base:2024.01

# 実行する具体的なコマンドを記述

steps:

- checkout # コードをチェックアウトする

- run:

name: "Say Hello"

command: "echo Hello, World!"

# ジョブの実行順序を定義

workflows:

# 'my-workflow' という名前のワークフロー

my-workflow:

jobs:

- build # 'build' ジョブを実行する

この設定ファイルの意味は、「my-workflowというワークフローは、buildというジョブを一つだけ実行します。buildジョブは、cimg/base:2024.01というDockerコンテナの中で、リポジトリのコードをチェックアウトし、その後echo Hello, World!というコマンドを実行する」という内容です。

- リポジトリにプッシュ: 作成した

.circleci/config.ymlをリポジトリに追加し、コミットしてGitHubにプッシュします。

bash

git add .circleci/config.yml

git commit -m "Add CircleCI config"

git push origin main

④ ビルドを実行しパイプラインを確認する

.circleci/config.yml を含んだコミットをリポジトリにプッシュすると、そのプッシュをトリガーとして、CircleCIは自動的にパイプラインの実行を開始します。

- ダッシュボードで確認: CircleCIのダッシュボードに戻り、対象のプロジェクトページを開きます。すると、新しいパイプラインが実行中(RUNNING)または完了(SUCCESS/FAILED)しているのが確認できます。

- ワークフローの表示: 実行されたパイプラインをクリックすると、ワークフロー(この例では

my-workflow)の画面が表示されます。 - ジョブの詳細表示: ワークフロー内のジョブ(この例では

build)をクリックすると、ジョブの詳細画面に遷移します。 - ステップとログの確認: ジョブ詳細画面では、

config.ymlに記述した各ステップ(checkout,Say Hello)の実行結果と、それぞれのステップで出力されたログ(標準出力)をリアルタイムで確認できます。Say Helloステップを展開すると、Hello, World!という文字列が出力されているはずです。

もしパイプラインが失敗(FAILED)した場合は、赤色で表示されたステップをクリックし、ログに出力されたエラーメッセージを確認することで、原因を調査できます。

以上がCircleCIの基本的な使い方です。この4ステップで、あなたのプロジェクトに自動化の第一歩を導入することができます。ここからconfig.ymlを拡張していくことで、テストの実行やデプロイなど、より複雑で実践的なパイプラインを構築していくことになります。

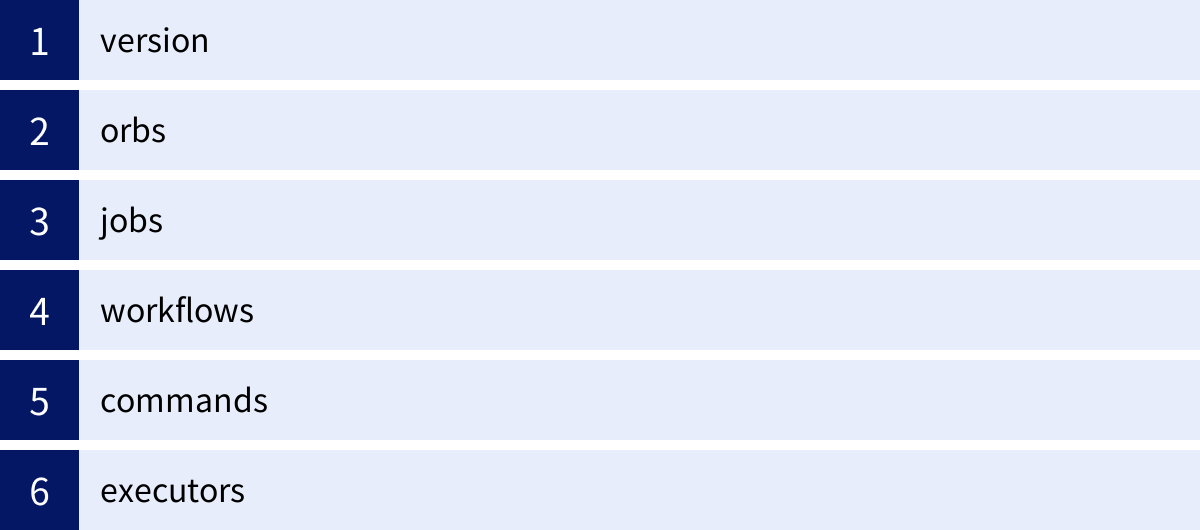

CircleCIの設定ファイル(config.yml)の基本要素

CircleCIの心臓部である.circleci/config.ymlは、いくつかの主要なキー(要素)を組み合わせて構成されます。これらの要素の役割を理解することが、CircleCIを自在に操るための鍵となります。ここでは、config.ymlを構成する6つの基本要素について、それぞれの役割と関係性を解説します。

version

versionは、config.ymlの最初に必ず記述しなければならない必須のキーです。これは、この設定ファイルがCircleCIプラットフォームのどのバージョン向けに書かれているかを示すものです。

version: 2.1

現在、2.1が推奨されており、最も多くの機能(Orbs, Commands, Executorsなど)を利用できます。 古い2.0というバージョンも存在しますが、特別な理由がない限りは2.1を使用することが推奨されます。このキーを正しく設定することで、CircleCIは設定ファイルを適切に解釈し、新しい機能を有効化します。

orbs

orbsは、再利用可能な設定のパッケージである「Orb」をインポートするためのキーです。Orbは、特定のタスク(例: AWS CLIのセットアップ、Slackへの通知、Sentryへのリリース情報送信など)を実行するための一連のジョブ、コマンド、エグゼキュータをカプセル化したものです。

version: 2.1

orbs:

# 'aws-s3'という名前でAWS S3 Orbをインポート

# 'circleci'というネームスペースの'aws-s3'というOrbのバージョン'4.0.0'を使用

aws-s3: circleci/aws-s3@4.0.0

# ... workflowsやjobsの定義が続く

Orbを利用することで、複雑な設定を自分で一から書く必要がなくなり、config.ymlを非常に簡潔かつ保守しやすく保つことができます。例えば、上記のaws-s3 Orbをインポートすると、aws-s3/syncのようなコマンドを自分のジョブ内で簡単に呼び出せるようになります。

jobs

jobsは、CI/CDパイプラインにおける個々の実行単位を定義するためのキーです。一つのジョブは、特定のタスク(例: コードのビルド、テストの実行、Dockerイメージのビルド、環境へのデプロイ)を実行するための一連のステップで構成されます。

jobs:

# 'test-and-lint' という名前のジョブを定義

test-and-lint:

docker:

- image: cimg/node:18.19

steps:

- checkout

- run: npm install

- run: npm run lint

- run: npm run test

# 'build-image' という名前のジョブを定義

build-image:

docker:

- image: cimg/base:2024.01

steps:

- checkout

- setup_remote_docker # Dockerコマンドを使用するための設定

- run: docker build -t my-app:latest .

上記の例では、test-and-lintとbuild-imageという2つのジョブが定義されています。各ジョブは、dockerキーで実行環境を指定し、stepsキー以下に具体的な処理内容を順番に記述します。

workflows

workflowsは、定義した複数のjobsを、どのような順序や条件で実行するかを制御するためのキーです。ワークフローを使うことで、単純な逐次実行だけでなく、並列実行や条件分岐など、複雑なパイプラインを構築できます。

workflows:

# 'build-and-deploy' という名前のワークフローを定義

build-and-deploy:

jobs:

- test-and-lint # まず 'test-and-lint' を実行

- build-image: # 'test-and-lint' が成功したら 'build-image' を実行

requires:

- test-and-lint

- deploy-to-staging: # 'build-image' が成功したら 'deploy-to-staging' を実行

requires:

- build-image

filters: # mainブランチの場合のみ実行

branches:

only:

- main

このワークフローは、以下の流れを定義しています。

- 最初に

test-and-lintジョブを実行する。 test-and-lintが成功したら、build-imageジョブを実行する(requiresキーで依存関係を定義)。build-imageが成功し、かつ現在のブランチがmainである場合のみ、deploy-to-stagingジョブを実行する(filtersキーで実行条件を定義)。

このように、workflowsはjobsという部品を組み合わせて、全体の流れを組み立てる司令塔の役割を果たします。

commands

commandsは、再利用したい一連のステップを一つのカスタムコマンドとして定義するためのキーです。複数のジョブで同じような処理(例: 依存関係のインストールとキャッシュの保存)を繰り返す場合、それをcommandsとしてまとめておくことで、config.ymlの重複を減らし、可読性を高めることができます(DRY: Don’t Repeat Yourselfの原則)。

commands:

# 'install-deps' という名前のカスタムコマンドを定義

install-deps:

steps:

- restore_cache:

keys:

- v1-dependencies-{{ checksum "package-lock.json" }}

- run: npm install

- save_cache:

paths:

- node_modules

key: v1-dependencies-{{ checksum "package-lock.json" }}

jobs:

test:

docker:

- image: cimg/node:18.19

steps:

- checkout

- install-deps # カスタムコマンドを呼び出す

- run: npm test

この例では、install-depsというコマンドを定義し、testジョブの中で呼び出しています。これにより、キャッシュの復元、インストール、キャッシュの保存という一連の処理を一行で記述できるようになります。

executors

executorsは、ジョブを実行する環境(Execution Environment)を再利用可能な形で定義するためのキーです。同じDockerイメージやリソースクラス(CPU/メモリサイズ)を複数のジョブで使用する場合に便利です。

executors:

# 'node-executor' という名前のカスタムエグゼキュータを定義

node-executor:

docker:

- image: cimg/node:18.19

working_directory: ~/project

jobs:

lint:

executor: node-executor # カスタムエグゼキュータを指定

steps:

- checkout

- run: npm install

- run: npm run lint

test:

executor: node-executor # 同じエグゼキュータを再利用

steps:

- checkout

- run: npm install

- run: npm run test

この例では、node-executorという名前でDockerイメージと作業ディレクトリを定義し、lintジョブとtestジョブでそれを再利用しています。実行環境のバージョンを更新したい場合、executorsの定義を1箇所変更するだけで、すべての関連ジョブに反映させることができます。

これらの6つの基本要素を理解し、組み合わせることで、プロジェクトの要件に応じた柔軟で効率的なCI/CDパイプラインを設計することが可能になります。

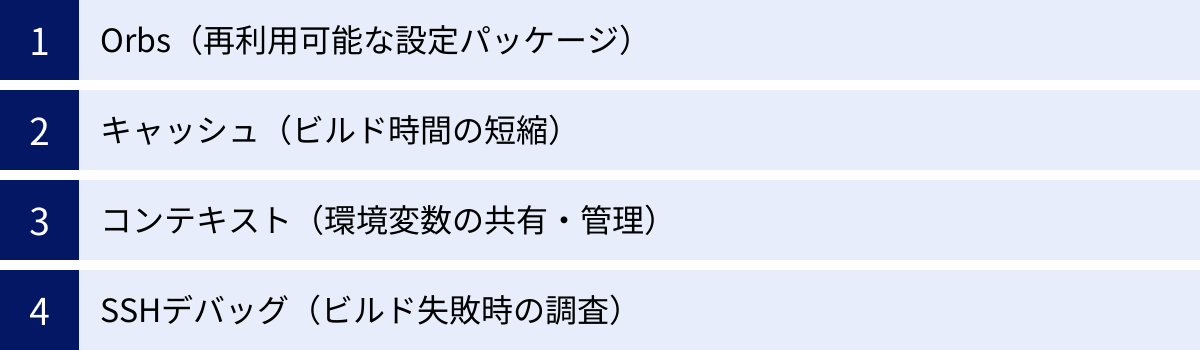

CircleCIの便利な機能

CircleCIには、基本的なCI/CDパイプラインをさらに効率化し、開発体験を向上させるための便利な機能が数多く搭載されています。ここでは、特に重要で頻繁に利用される4つの機能、「Orbs」「キャッシュ」「コンテキスト」「SSHデバッグ」について詳しく解説します。

Orbs(再利用可能な設定パッケージ)

Orbs(オーブ)は、CircleCIのconfig.ymlで利用できる、再利用可能な設定のパッケージです。特定のツールやサービスとの連携に必要なジョブ、コマンド、エグゼキュータがあらかじめ定義されており、数行のコードを追加するだけで、複雑な処理をパイプラインに組み込むことができます。

Orbsのメリット

- 設定の簡素化: AWSへのデプロイ、Slackへの通知、Sentryへのエラーレポート連携など、よくあるタスクの設定を自分で一から書く必要がなくなります。

config.ymlが劇的に短く、読みやすくなります。 - ベストプラクティスの活用: CircleCI公式やコミュニティによって作成されたOrbは、多くの場合、そのツール連携におけるベストプラクティスが反映されています。専門知識がなくても、効率的で安全な設定を簡単に導入できます。

- 保守性の向上: 連携ツールの仕様変更があった場合でも、Orbのバージョンを上げるだけで対応できることが多く、自力で設定を修正する手間を省けます。

Orbsの使い方

- Orbs Registryで探す: CircleCIの公式サイトにある「Orbs Registry」で、利用したいツールや目的のOrbを検索します。CircleCI公式がメンテナンスしているもの(

circleci/ネームスペース)や、パートナー企業が提供しているもの(aws-s3など)は信頼性が高いです。 config.ymlでインポート:orbs:キーを使って、使用したいOrbをインポートします。- Orbの要素を利用: インポートしたOrbに含まれるジョブやコマンドを、

workflowsやjobsの中から呼び出します。

具体例:ビルド結果をSlackに通知する

version: 2.1

orbs:

# slack orbをインポート

slack: circleci/slack@4.12.5

jobs:

build:

docker:

- image: cimg/base:2024.01

steps:

- run: echo "Build successful!"

workflows:

build_and_notify:

jobs:

- build

- slack/notify: # slack orbのnotifyジョブを呼び出す

requires:

- build

event: "pass" # 成功時に通知

channel: "ci-notifications"

template: "basic_success_1"

この設定だけで、buildジョブが成功した後に、指定したSlackチャンネル(ci-notifications)へ自動的に成功通知が送信されます。Orbは、CircleCIの強力なエコシステムの中核をなす機能であり、活用することで開発の生産性を飛躍的に高めることができます。

キャッシュ(ビルド時間の短縮)

キャッシュは、ジョブの実行中に生成されたファイルやディレクトリを保存しておき、次回の実行時に再利用する仕組みです。これにより、毎回同じファイルをダウンロードしたり生成したりする時間を節約し、ビルド時間を大幅に短縮できます。

特に、以下のような時間のかかる処理で効果を発揮します。

npm installやbundle install、pip installといった、依存関係のあるライブラリのダウンロード。- コンパイル結果など、ソースコードに変更がない限りは再生成する必要のないビルド成果物。

キャッシュの使い方

キャッシュの操作には、主にrestore_cacheとsave_cacheという2つのステップを使用します。

jobs:

build:

docker:

- image: cimg/node:18.19

steps:

- checkout

- restore_cache:

keys:

# package-lock.jsonが一致するキャッシュを探す

- v1-npm-deps-{{ checksum "package-lock.json" }}

# 一致しない場合は最新のキャッシュを利用

- v1-npm-deps-

- run: npm install

- save_cache:

# node_modulesディレクトリを保存

paths:

- node_modules

# package-lock.jsonのハッシュ値を含んだキーで保存

key: v1-npm-deps-{{ checksum "package-lock.json" }}

- run: npm run build

この設定の流れ

restore_cache:package-lock.jsonファイルのハッシュ値(checksum)を含むキーでキャッシュを探します。もし完全一致するキャッシュがあれば、それを復元します。これによりnode_modulesが復元され、後のnpm installは差分のみをダウンロードするため高速に完了します。run: npm install: 依存関係をインストールします。キャッシュがヒットしていれば、この処理は一瞬で終わります。save_cache:npm install完了後のnode_modulesディレクトリを、package-lock.jsonのハッシュ値を含んだキーで保存します。これにより、次回以降のビルドでこのキャッシュが利用できるようになります。

効果的なキャッシュキーの設計が、キャッシュ戦略の成功の鍵となります。

コンテキスト(環境変数の共有・管理)

コンテキスト(Contexts)は、複数のプロジェクトやパイプラインをまたいで、環境変数を安全に共有・管理するための機能です。

プロジェクト固有の環境変数(例: データベースのURL)はプロジェクト設定で管理しますが、以下のような複数のプロジェクトで共通して利用する機密情報は、コンテキストで管理するのが最適です。

- AWSのアクセスキーやシークレットキー

- サードパーティAPIのトークン

- Docker Hubの認証情報

- SSHの秘密鍵

コンテキストのメリット

- 一元管理: 共通の認証情報をコンテキストで一元管理することで、情報が変更された場合でも、更新はコンテキストの1箇所だけで済みます。各プロジェクトの設定を個別に修正する必要はありません。

- セキュリティ: コンテキストへのアクセス権を特定のセキュリティグループ(GitHub/Bitbucketチームと連携)に限定できます。これにより、必要なメンバーだけがその環境変数を利用するジョブを実行できるようになり、セキュリティが向上します。

コンテキストの使い方

- CircleCIのUIから「Organization Settings」>「Contexts」に移動し、新しいコンテキストを作成します。

- 作成したコンテキストに、共有したい環境変数(キーと値のペア)を追加します。

config.ymlのworkflowsセクションで、そのコンテキストを使用したいジョブにcontextキーを指定します。

workflows:

deploy_workflow:

jobs:

- build

- deploy:

requires:

- build

context: aws-credentials # 'aws-credentials'という名前のコンテキストを使用

これで、deployジョブの実行時には、aws-credentialsコンテキストに設定された環境変数が利用可能になります。

SSHデバッグ(ビルド失敗時の調査)

CI/CDパイプラインが失敗した場合、ログを読むだけでは原因が特定できないことがあります。「ローカルでは動くのに、なぜかCircleCI上では失敗する」という状況は頻繁に起こります。

SSHデバッグは、このような問題を解決するための非常に強力な機能です。失敗したジョブ、あるいは任意のジョブを「SSHリラン(Rerun with SSH)」することで、そのジョブが実行されていたのと同じ状態のコンテナに、SSHで直接ログインすることができます。

SSHデバッグのメリット

- 実行環境の直接調査: ログインしたコンテナ内で、

ls,pwd,envといったコマンドを自由に実行し、ファイルやディレクトリの存在確認、環境変数の値の確認ができます。 - インタラクティブなデバッグ: 失敗したコマンドを再度手動で実行してみたり、引数を変えて試したりと、インタラクティブに原因を切り分けることができます。

- ログだけでは分からない情報: ネットワークの疎通確認(

ping,curl)や、ディスクの空き容量、プロセスの状態など、ログには出力されない詳細な情報を確認できます。

SSHデバッグの使い方

- CircleCIのダッシュボードで、調査したいジョブのページを開きます。

- ページの右上にある「Rerun」ボタンのドロップダウンから、「Rerun job with SSH」を選択します。

- ジョブが再実行され、ステップの最後にSSH接続情報が表示されます。

- 表示された

sshコマンドをコピーし、自分のターミナルに貼り付けて実行すると、コンテナに接続できます。

この機能は、特に複雑な問題のトラブルシューティングにおいて、絶大な効果を発揮します。SSHデバッグを使いこなせるかどうかは、CircleCIでの開発効率を大きく左右する要素の一つと言えるでしょう。

CircleCIと他のCI/CDツールの比較

CI/CDを実現するツールはCircleCI以外にも数多く存在します。特に、古くからデファクトスタンダードとして知られる「Jenkins」と、GitHubに統合された「GitHub Actions」は、頻繁に比較対象となります。ここでは、それぞれのツールとCircleCIの違いを明確にし、どのような場合にどのツールが適しているかを考察します。

Jenkinsとの違い

Jenkinsは、非常に歴史が長く、多機能でカスタマイズ性に富んだオープンソースのCI/CDツールです。CircleCI(クラウド型/SaaS)とは対照的に、主に自社のサーバーにインストールして利用するオンプレミス型が主流です。

| 観点 | CircleCI | Jenkins |

|---|---|---|

| ホスティング形態 | クラウド型(SaaS)が主流。 オンプレミス版(Server)も提供。 |

オンプレミス型が主流。 自前でサーバーを用意・管理する必要がある。 |

| 初期導入コスト | 低い。 アカウント登録と config.yml作成ですぐに開始可能。 |

高い。 サーバー構築、Java実行環境、Jenkins本体のインストールと設定が必要。 |

| 運用管理コスト | ほぼゼロ(クラウド版)。 インフラ管理はCircleCI社に任せられる。 |

高い。 サーバーの監視、セキュリティパッチ適用、プラグインのアップデートなどを自社で行う必要がある。 |

| 設定方法 | YAMLファイル(.circleci/config.yml)。コードとしてバージョン管理可能。 |

主にWeb UIでの設定。 Jenkinsfile(Groovy)によるコード管理も可能だが、学習コストが高い。 |

| カスタマイズ性 | Orbsにより拡張可能。比較的シンプル。 | 非常に高い。 数千を超える豊富なプラグインにより、あらゆる要件に対応可能。 |

| スケーラビリティ | プランに応じてCircleCIが自動でスケール。 | 自前でエージェント(実行ノード)を追加・管理する必要がある。 |

どちらを選ぶか?

- CircleCIがおすすめなケース:

- すぐにCI/CDを始めたい、インフラ管理に手間をかけたくないチーム。

- スタートアップや新規プロジェクトで、迅速な立ち上げを重視する場合。

- 設定をコード(YAML)でシンプルに管理したい開発者。

- クラウドネイティブな開発スタイルを志向している場合。

- Jenkinsがおすすめなケース:

- 非常に厳しいセキュリティ要件やコンプライアンスがあり、オンプレミスでの運用が必須な企業。

- 既存の社内システムとの複雑な連携など、極めて高いカスタマイズ性が求められる場合。

- インフラ管理の専門知識を持つチームが社内に存在し、運用コストを許容できる場合。

- レガシーなシステムや特殊なビルド環境との連携が必要な場合。

結論として、多くのモダンな開発プロジェクトにとっては、管理コストが低く導入も容易なCircleCIの方が適していると言えます。Jenkinsは、その高いカスタマイズ性とオンプレミスでの運用能力から、特定の要件を持つ大企業などで今なお重要な役割を担っています。

GitHub Actionsとの違い

GitHub Actionsは、GitHubに完全に統合されたCI/CD機能です。リポジトリの「Actions」タブから設定でき、CircleCIと同様にYAMLファイルでワークフローを定義します。GitHubを使っている開発者にとっては最も身近な選択肢であり、CircleCIの強力な競合相手です。

| 観点 | CircleCI | GitHub Actions |

|---|---|---|

| 統合性 | GitHub/Bitbucketと連携。 | GitHubに完全に統合。 リポジトリ内で完結するシームレスな体験。 |

| エコシステム | Orbs Registry 再利用可能な設定パッケージ。 |

Actions Marketplace 再利用可能なアクション(スクリプト)。 |

| 設定ファイル | .circleci/config.yml |

.github/workflows/*.yml |

| 構文 | 独自のYAML構文。 | 独自のYAML構文。両者は似ている点も多い。 |

| デバッグ機能 | SSHデバッグ機能が強力。 失敗したジョブの環境に直接ログイン可能。 |

tmateなどのサードパーティActionを使えばSSHデバッグは可能だが、標準機能ではない。 |

| 無料枠 | クレジット制(月6,000クレジット)。 | 時間制(プライベートリポジトリで月2,000分など)。OSSは無料。 |

| パフォーマンス | キャッシュや並列実行の最適化に強みがあるとされることが多い。 | パフォーマンスは向上しているが、CircleCIの高度なキャッシュ戦略に分がある場面も。 |

| 対応VCS | GitHub, Bitbucket | GitHubのみ |

どちらを選ぶか?

CircleCIとGitHub Actionsは機能的に非常に似ており、どちらを選んでも高度なCI/CDを実現できます。選択は、チームの好みやプロジェクトの特性に依存する部分が大きいです。

- CircleCIがおすすめなケース:

- 最高のビルドパフォーマンスを追求したい場合。 特に、CircleCIの高度なキャッシュ機能(Dockerレイヤーキャッシュなど)やパフォーマンスプランは、大規模プロジェクトでのビルド時間短縮に貢献します。

- 強力なデバッグ機能(SSHデバッグ)を重視する場合。 複雑な問題を迅速に解決したいチームにとって、これは大きなアドバンテージです。

- Bitbucketを利用している場合。 GitHub ActionsはGitHubでしか利用できません。

- CI/CDツールをVCSからある程度独立させておきたいという思想を持つ場合。

- GitHub Actionsがおすすめなケース:

- GitHub上での開発体験を最大限にシームレスにしたい場合。 Pull Requestの作成からCI/CDの実行、結果の確認まで、すべてがGitHub内で完結します。

- 導入の手軽さを最優先する場合。 GitHubリポジトリがあれば、文字通り数分で最初のワークフローを動かせます。

- 小規模なプロジェクトやオープンソースプロジェクトで、無料枠を最大限に活用したい場合。

- GitHubの豊富なエコシステム(IssueやProjectとの連携など)をCI/CDと密に連携させたい場合。

近年、GitHub Actionsは急速に機能を拡張しており、多くのユースケースでCircleCIの代替となり得ます。しかし、CircleCIはCI/CD専門ツールとして長年培ってきたパフォーマンスやデバッグ機能の面で依然として優位性を持っています。 最終的には、両方の無料プランを試してみて、チームの開発スタイルに合う方を選択するのが最も良いアプローチでしょう。

まとめ

本記事では、クラウド型CI/CDサービスであるCircleCIについて、その基本概念から具体的な使い方、メリット・デメリット、料金プラン、そして他の主要ツールとの比較まで、幅広く解説してきました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- CircleCIは、ビルド、テスト、デプロイといったソフトウェア開発プロセスを自動化するクラウドサービスです。

- 導入することで、開発者はインフラ管理の手間から解放され、迅速かつ品質の高いソフトウェア開発に集中できます。

- 主なメリットとして、①設定が簡単、②サーバー管理が不要、③ビルドが高速、④多言語・多プラットフォーム対応、⑤十分な無料プランが挙げられます。

- 一方で、公式サイトやUIが英語中心であり、日本語の情報が比較的少ないという注意点も存在します。

- 設定は

.circleci/config.ymlという単一のYAMLファイルで行い、jobsで処理を定義し、workflowsでその実行フローを制御します。 - Orbs、キャッシュ、コンテキスト、SSHデバッグといった便利な機能を活用することで、CI/CDパイプラインをさらに効率的で強力なものにできます。

- Jenkinsと比較すると導入・運用コストの低さで優れ、GitHub Actionsと比較するとパフォーマンスやデバッグ機能に強みがあります。

CircleCIは、CI/CDをこれから始めたいと考えている初心者から、より高度な自動化を目指す大規模な開発チームまで、あらゆる規模のニーズに応えることができる非常に強力なプラットフォームです。開発プロセスの自動化は、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。現代の競争の激しい市場において、継続的に価値を提供し続けるための必須のプラクティスとなっています。

もし、あなたのプロジェクトにまだCI/CDが導入されていないのであれば、この記事をきっかけに、まずはCircleCIの無料プランから始めて、その効果を体験してみてはいかがでしょうか。 自動化によって得られる時間と安心感は、あなたのチームの生産性と創造性を、次のレベルへと引き上げてくれるはずです。