現代のビジネスにおいて、プロジェクトを成功に導くことは企業の成長に不可欠です。しかし、複数のタスク、多様なメンバー、複雑なスケジュールが絡み合うプロジェクトを、Excelや口頭でのやり取りだけで管理するには限界があります。そこで重要となるのが「プロジェクト管理ツール」の活用です。

この記事では、プロジェクト管理ツールの基本的な知識から、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なツールを選ぶための7つのポイントまでを網羅的に解説します。さらに、2024年最新のおすすめツール30選を徹底比較し、それぞれの特徴や料金、どのようなチームに向いているかを具体的に紹介します。この記事を読めば、あなたのチームの生産性を向上させ、プロジェクトを成功へと導くための最適な一手が見つかるはずです。

目次

プロジェクト管理ツールとは

プロジェクト管理ツールとは、一体どのようなものでしょうか。言葉自体は聞いたことがあっても、その本質や具体的な役割を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。このセクションでは、プロジェクト管理ツールの基本的な定義と、多くの現場で使われているExcelやスプレッドシートによる管理との違いを明確にし、その存在価値を深掘りしていきます。

プロジェクトの情報を一元管理できるツール

プロジェクト管理ツールとは、その名の通り「プロジェクトを効率的かつ円滑に進めるために、関連するあらゆる情報を一元的に集約し、管理・共有するためのソフトウェア」です。ここで言う「情報」とは、単なるタスクリストに留まりません。具体的には、以下のような多岐にわたる要素が含まれます。

- WBS(Work Breakdown Structure): プロジェクト全体の作業を細かいタスクに分解した構成図。

- タスク: 個々の作業内容、担当者、開始日、完了期限、進捗状況(ステータス)。

- スケジュール: 各タスクの依存関係や全体の流れを示すガントチャートなど。

- リソース: メンバーの稼働状況や役割、必要な機材や予算。

- ファイル: 仕様書、設計書、議事録、デザインカンプ、参考資料など。

- コミュニケーション: タスクに関するコメント、チーム全体へのお知らせ、意思決定の履歴。

これらの情報がメール、チャット、個人のPC内など、様々な場所に散らばっている状態を想像してみてください。誰が何を担当しているのか、どのタスクが遅れているのか、最新の資料はどこにあるのかといった確認作業に膨大な時間がかかり、認識のズレや情報の伝達漏れが頻発します。これがプロジェクトの遅延や品質低下を招く大きな原因となります。

プロジェクト管理ツールは、これら散在しがちな情報を一つのプラットフォームに集約することで、プロジェクトの「見える化」を実現します。メンバー全員が同じ最新情報にいつでもアクセスできる環境を構築することで、認識の齟齬を防ぎ、無駄な確認作業を削減します。

例えば、Webサイト制作プロジェクトを考えてみましょう。デザイン、コーディング、コンテンツ作成、テストといった多くの工程が存在し、それぞれに担当者がいます。プロジェクト管理ツールを使えば、「デザインカンプの提出」というタスクの期限はいつで、担当は誰か、そしてその進捗は「作業中」なのか「レビュー待ち」なのかが一目でわかります。もしコーディング担当者がデザインの仕様について質問したい場合、該当タスクに直接コメントを書き込むことで、デザイナーやディレクターに通知が飛び、文脈から外れることなく議論を進めることが可能です。最新のデザインファイルもそのタスクに紐づけておけば、「最新版はどれ?」という混乱も起こりません。

このように、プロジェクト管理ツールは単なるタスクリストではなく、プロジェクト全体の神経系(ナーバスシステム)として機能し、情報の流れを整理・最適化することで、チーム全体の生産性を向上させる強力な武器となるのです。

Excelやスプレッドシートでの管理との違い

「プロジェクト管理なら、使い慣れたExcelやスプレッドシートで十分ではないか?」という声は非常によく聞かれます。確かに、表計算ソフトは非常に高機能で柔軟性も高く、簡単なタスクリストや進捗管理表を作成するには便利なツールです。しかし、プロジェクトの規模が大きくなり、関わるメンバーが増えるにつれて、その限界が露呈します。

プロジェクト管理ツールとExcel/スプレッドシートの最も大きな違いは、「リアルタイム性と双方向性」にあります。

| 比較項目 | プロジェクト管理ツール | Excel / スプレッドシート |

|---|---|---|

| リアルタイム性 | 変更が即座に全メンバーに共有される。 | ファイルの送受信が必要。同時編集には制限があり、最新版がどれか分かりにくい。 |

| 情報集約性 | タスク、ファイル、コメントなどを一元管理。 | 各要素を別々のシートやファイルで管理しがちで、情報が散在しやすい。 |

| 通知機能 | 期限の接近やタスクの更新を自動で通知。 | 手動で確認する必要がある。通知機能はない。 |

| 進捗の可視化 | ガントチャートやカンバンボードで直感的に把握。 | 関数やグラフを駆使して作成する必要があり、手間がかかる。動的な更新は難しい。 |

| 権限管理 | メンバーごとに閲覧・編集権限を細かく設定可能。 | ファイル全体のパスワード設定が主で、細かい権限設定は難しい。 |

| 属人化のリスク | 標準化されたフォーマットで誰でも状況を把握可能。 | 作成者独自の複雑な関数やマクロが使われると、他の人が更新・修正できなくなる。 |

| コミュニケーション | タスクに紐づいたコンテキストのある議論が可能。 | メールやチャットなど別のツールで行う必要があり、情報が分断される。 |

Excelでの管理は、いわば「静的な報告書」のようなものです。誰かが更新し、そのファイルを共有して初めて情報が伝わります。Aさんが更新している間、Bさんは古い情報を見ているかもしれません。また、Aさんが更新したファイルと、Bさんが更新したファイルを後で結合(マージ)するのは非常に困難で、ミスが発生する温床となります。

一方、プロジェクト管理ツールは「動的なダッシュボード」です。誰かがタスクのステータスを「完了」に変更すれば、その情報は即座に関係者全員の画面に反映され、関連するガントチャートの進捗バーも自動で更新されます。期限が迫ったタスクがあれば、担当者に自動でリマインダーが送られます。

Excel管理の最大の弱点は「属人化」です。特定のスキルを持った人が複雑な関数やマクロを駆使して立派な管理シートを作成した場合、その人が不在になると誰もシートを更新・メンテナンスできなくなり、プロジェクト管理そのものが破綻してしまうリスクがあります。プロジェクト管理ツールは、誰が使っても同じように情報を入力・確認できる標準化されたプラットフォームを提供することで、こうした属人化のリスクを大幅に低減します。

結論として、ごく小規模な個人プロジェクトや単純なタスクリストであればExcelでも対応可能ですが、チームで共同作業を行い、複数の要素が絡み合う複雑なプロジェクトを成功させるためには、リアルタイム性、情報集約性、可視化に優れたプロジェクト管理ツールの導入が不可欠と言えるでしょう。

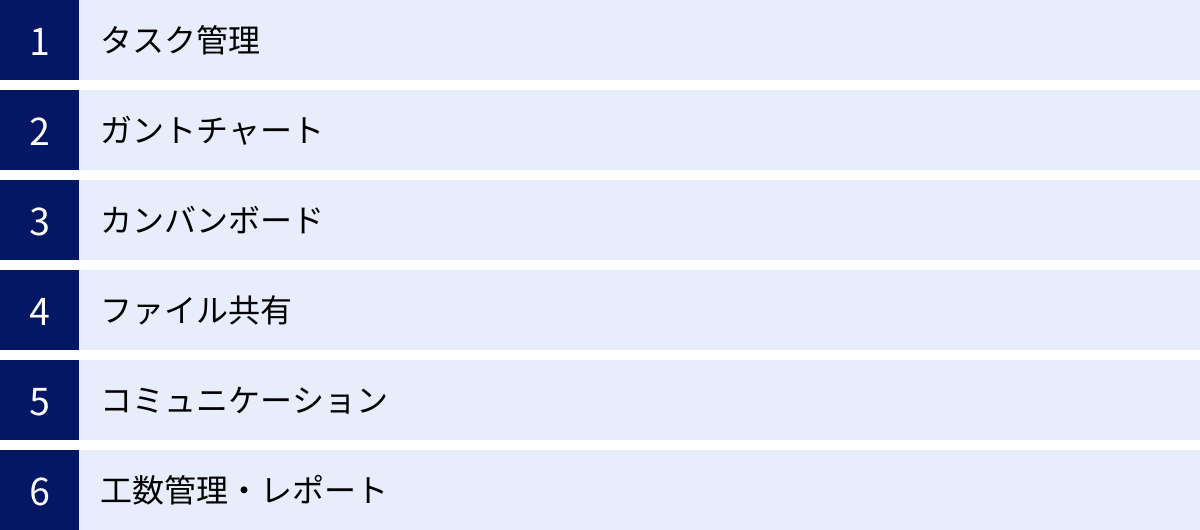

プロジェクト管理ツールの主な機能

プロジェクト管理ツールと一言で言っても、その機能は多岐にわたります。ツールによって搭載されている機能は異なりますが、ここでは多くのツールに共通して備わっている主要な機能を紹介します。これらの機能を理解することで、自社のプロジェクトにどのような機能が必要かを見極める際の助けになります。

タスク管理

タスク管理は、プロジェクト管理の最も基本的な核となる機能です。プロジェクトという大きな目標を、実行可能な単位である「タスク」に分解し、それぞれを管理します。

主な機能としては、「タスクの作成」「担当者の割り当て」「期限日の設定」「ステータスの管理」が挙げられます。例えば、「Webサイトのトップページデザイン作成」というタスクを作成し、担当者にAさんを、期限を来週の金曜日に設定します。進捗状況に応じてステータスを「未着手」「作業中」「レビュー中」「完了」などと変更することで、誰が何をしているのか、どの作業がどこまで進んでいるのかが一目瞭然になります。

さらに、多くのツールではタスクの親子関係(階層化)を設定できます。「トップページデザイン作成」という親タスクの下に、「ワイヤーフレーム作成」「デザインカンプ作成」「修正対応」といった子タスクをぶら下げることで、作業の全体像と詳細を構造的に把握できます。また、タスクに優先度(高・中・低など)を設定する機能もあり、チームがどの作業から優先的に取り組むべきかを明確にするのに役立ちます。

これにより、個々のメンバーは「今日何をすべきか」が明確になり、マネージャーは「誰がボールを持っているか」を正確に把握できるため、タスクの抜け漏れや「言った言わない」といったトラブルを未然に防ぐことができます。

ガントチャート

ガントチャートは、プロジェクト全体のスケジュールと進捗状況を視覚的に表現する横棒グラフです。縦軸にタスクを、横軸に時間を配置し、各タスクの開始日と終了日を帯状のバーで示します。

この機能の最大のメリットは、プロジェクトの全体像とタスク間の関連性を一目で把握できる点にあります。例えば、「デザインの完了」が「コーディングの開始」の前提条件である場合、ツール上でこの依存関係(タスクAが終わらないとタスクBを開始できない、など)を設定できます。これにより、一つのタスクの遅れが後続のタスクやプロジェクト全体にどのような影響を与えるかを即座にシミュレーションできます。

もし「デザインの完了」が1週間遅れた場合、それに依存する「コーディング」や「テスト」のスケジュールも自動的に1週間後ろ倒しで再計算されるため、現実的な計画の見直しが容易になります。Excelでガントチャートを作成する場合、このような依存関係を考慮したスケジュール調整は非常に手間がかかりますが、プロジェクト管理ツールを使えばドラッグ&ドロップなどの直感的な操作で簡単に行えます。

クリティカルパス(プロジェクトの最短完了日数を決定する一連のタスク)を自動で表示する機能を持つツールもあり、どのタスクが遅れるとプロジェクト全体の遅延に直結するのかを特定し、重点的に管理する上で非常に有効です。

カンバンボード

カンバンボードは、タスクをカード形式で視覚的に管理する手法です。もともとはトヨタ生産方式の「かんばん」に由来し、アジャイル開発などの現場で広く採用されています。

ボードは通常、「未着手(To Do)」「作業中(In Progress)」「完了(Done)」といった列(レーン)で構成され、各タスクは一つのカードとして表現されます。メンバーは、タスクの進捗に合わせてカードを左から右へとドラッグ&ドロップで移動させていきます。

カンバンボードの利点は、そのシンプルさと直感的な分かりやすさにあります。チーム全体の作業の流れが可視化されるため、「今、何が進行中で、何が滞っているのか」というボトルネックを瞬時に発見できます。例えば、「作業中」の列にカードが溜まっている一方で、「完了」の列にカードがなかなか移動しない場合、チームの処理能力に問題があるか、あるいはレビュープロセスに時間がかかりすぎている可能性などが考えられます。

また、各列に置けるカードの枚数に上限(WIP: Work In Progress制限)を設けることで、チームが一度に多くのタスクを抱え込みすぎるのを防ぎ、一つの作業に集中して品質とスピードを向上させる効果も期待できます。ガントチャートが「計画と時間軸」の管理に強いのに対し、カンバンボードは「タスクの流れと状態」の管理に優れた手法と言えます。

ファイル共有

プロジェクトには、仕様書、議事録、設計図、参考資料など、多種多様なファイルが付き物です。これらのファイルが個人のPCやメールの添付ファイル、複数のクラウドストレージに散在していると、「最新版のファイルはどれ?」「あの資料はどこに保存した?」といったファイル探しの時間が大きな無駄となります。

プロジェクト管理ツールのファイル共有機能は、各タスクやプロジェクトに直接関連ファイルを紐づけて保存できるものです。例えば、「新機能の要件定義」というタスクに、関連する議事録や競合調査の資料をアップロードしておけば、担当者は必要な情報にすぐにアクセスできます。

多くのツールでは、ファイルのバージョン管理もサポートしています。誰かがファイルを更新すると、古いバージョンも履歴として保持されるため、誤って上書きしてしまった場合でも元に戻すことができます。これにより、情報の属人化を防ぎ、常にチーム全員が正しい最新の情報に基づいて作業を進めることができます。Google DriveやDropbox、OneDriveといった外部のクラウドストレージサービスと連携できるツールも多く、既存のファイル管理体制を活かしながら、情報をプロジェクトの文脈に沿って整理することが可能です。

コミュニケーション

プロジェクトの成功は、円滑なコミュニケーションなくしてはあり得ません。しかし、メールやビジネスチャットだけでは、情報が時系列で流れていってしまい、後から特定のタスクに関する議論の経緯を遡るのが困難です。

プロジェクト管理ツールに搭載されているコミュニケーション機能は、この問題を解決します。多くのツールでは、個々のタスクに対してコメントを投稿できます。これにより、「このデザインの意図は?」「この仕様で問題ないか?」といった議論を、そのタスクの文脈の中で行うことができます。後からプロジェクトに参加したメンバーでも、タスクのコメント欄を見れば、意思決定の背景や議論の経緯を簡単に把握できます。

これは、情報のサイロ化を防ぎ、透明性を高める上で非常に重要です。メールのCC/BCCから誰かが漏れて情報が伝わらない、といった事態も防げます。また、チーム全体へのお知らせやメンション(@ユーザー名)機能を使えば、特定のメンバーに通知を送ることも可能です。すべてのコミュニケーションがプロジェクト管理ツール内に集約されることで、情報探索のコストが劇的に削減され、迅速な意思決定が促進されます。

工数管理・レポート

工数管理とは、誰が、どのタスクに、どれくらいの時間を費やしたかを記録・分析する機能です。タイムトラッキング機能を使って作業時間を記録したり、作業後に実績工数を入力したりします。

この機能によって得られるデータは、プロジェクト管理において極めて重要です。まず、プロジェクトのコストを正確に把握できます。特に、クライアントワークで時間単価での請求を行う場合、正確な工数データは請求の根拠となります。

さらに重要なのが、「見積もりの精度向上」です。過去の類似プロジェクトで、各タスクに実際にどれくらいの工数がかかったかを分析することで、次回のプロジェクト計画を立てる際に、より現実的で精度の高い工数とスケジュールの見積もりが可能になります。

また、予実管理(予定工数と実績工数の比較)を行うことで、計画通りに進んでいないタスクや、特定のメンバーに負荷が集中している状況を早期に発見できます。これらのデータは、プロジェクトマネージャーがリソースの再配分やスケジュールの見直しといった的確な判断を下すための客観的な根拠となります。

多くのツールには、これらのデータを基に進捗状況や生産性を可視化するレポート(ダッシュボード)機能が備わっています。バーンダウンチャート(残作業量の推移を示すグラフ)やメンバーごとの稼働状況レポートなどを活用することで、データに基づいた客観的なプロジェクト運営が実現します。

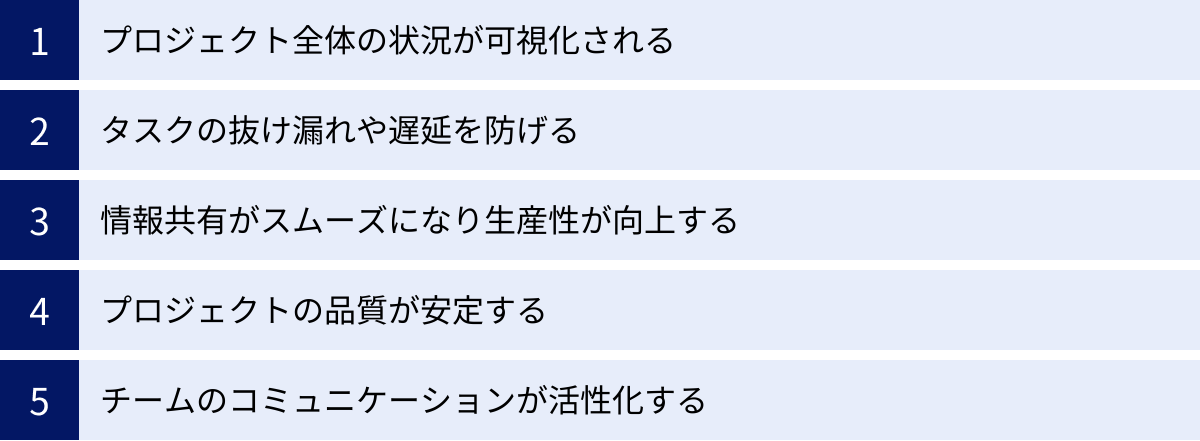

プロジェクト管理ツールを導入するメリット

プロジェクト管理ツールを導入することは、単にタスクを整理する以上の価値をチームにもたらします。日々の業務プロセスに深く関わることで、生産性の向上からチーム文化の醸成まで、多岐にわたるメリットが期待できます。ここでは、ツール導入によって得られる5つの主要なメリットを詳しく解説します。

プロジェクト全体の状況が可視化される

プロジェクト管理ツール導入の最大のメリットは、「プロジェクト全体の状況が誰の目にも明らかになること」、すなわち「見える化」です。

ツールがなければ、プロジェクトの全体像はプロジェクトマネージャーの頭の中や、一部のメンバーだけがアクセスできる資料の中にしか存在しないことが多くあります。各メンバーは自分の担当タスクに集中するあまり、プロジェクト全体が今どのようなフェーズにあり、自分の作業が全体のどの部分を担っているのかを把握しにくい状況に陥りがちです。

プロジェクト管理ツールは、ガントチャートやカンバンボード、ダッシュボードといった機能を通じて、プロジェクトの全体像、各タスクの進捗状況、メンバー間の依存関係などをリアルタイムで視覚的に表示します。これにより、以下のような効果が生まれます。

- ボトルネックの早期発見: 特定のタスクや工程で作業が滞っている場合、それがすぐに可視化されるため、問題が深刻化する前に対策を講じることができます。

- メンバーの当事者意識の向上: 自分の作業がプロジェクト全体の成功にどう貢献するのかが明確になるため、モチベーションと当事者意識が高まります。

- 的確な意思決定の支援: プロジェクトマネージャーや経営層は、常に最新の正確な状況を把握できるため、リソースの再配分や計画の修正といった重要な意思決定を、勘や経験だけでなく客観的なデータに基づいて行うことができます。

例えば、ある機能開発が遅れていることがガントチャート上で明らかになった場合、その遅れが後続のテスト工程やリリース日にどのような影響を与えるかを即座に把握し、「追加の人員を投入する」「リリース日を再調整する」といった具体的なアクションを迅速に検討できるようになります。この「見える化」こそが、予測可能でコントロールされたプロジェクト運営の第一歩なのです。

タスクの抜け漏れや遅延を防げる

「あの件、どうなった?」「完全に忘れていました…」といった会話は、多くの職場で一度は経験があるのではないでしょうか。口頭での指示やメモ書き、メールでの依頼などは、タスクの抜け漏れや遅延の温床です。

プロジェクト管理ツールは、すべてのタスクに「内容」「担当者」「期限」を明確に設定し、一元管理することで、こうしたヒューマンエラーを構造的に防ぎます。

- 責任の明確化: 各タスクには必ず担当者が割り当てられるため、「誰かがやってくれるだろう」という無責任な状態がなくなり、個々のタスクに対する責任感が生まれます。

- 期限の意識付け: 設定された期限はダッシュボードやカレンダーに表示され、多くのツールでは期限が近づくと自動でリマインダー通知が送られます。これにより、メンバーは常に期限を意識して作業を進めるようになります。

- タスクの可視化: 自分の担当タスクがリストとして一覧表示されるため、「やるべきこと」が常に明確です。これにより、複数のタスクを抱えていても、優先順位をつけながら計画的に作業を進めることができ、うっかり忘れを防ぎます。

具体的には、クライアントからの修正依頼をタスクとして登録し、担当デザイナーと期限を設定します。デザイナーが作業を完了し、ステータスを「レビュー待ち」に変更すると、自動的にディレクターに通知が飛びます。ディレクターが確認して「完了」とすればタスクはクローズされます。この一連の流れがすべてツール上で記録・管理されるため、タスクが途中で放置されたり、誰のボールになっているか分からなくなったりする事態を確実に防ぐことができます。

情報共有がスムーズになり生産性が向上する

ビジネスにおける非生産的な時間の多くは、「情報を探す時間」だと言われています。最新の仕様書、過去の議事録、関連するメールのやり取りなどを探すために、1日に何十分も費やしているケースは少なくありません。

プロジェクト管理ツールは、プロジェクトに関するあらゆる情報(タスク、ファイル、コミュニケーション)を一つの場所に集約します。これにより、情報のサイロ化(部署や個人ごとに情報が孤立してしまう状態)を防ぎ、情報共有を劇的にスムーズにします。

- コンテキストの維持: タスクに紐づいたコメント機能を使えば、そのタスクに関する議論や決定事項がすべて記録されます。後から経緯を確認する際に、複数のメールやチャットログを遡る必要がなくなります。

- 探す時間の削減: 「あの資料どこだっけ?」という問いは不要になります。プロジェクトやタスクに関連するファイルは、すべてその場所に集約されているため、誰でも簡単に見つけ出すことができます。

- 認識の齟齬の防止: メンバー全員が常に同じ最新の情報を見ているため、「言った言わない」「古い情報で作業してしまった」といった手戻りやトラブルを減らすことができます。

例えば、ある機能の仕様変更があった場合、プロジェクトマネージャーは関連タスクの仕様書ファイルを更新し、コメントで変更点を関係者全員に通知します。これにより、エンジニアもテスターも、常に最新の仕様に基づいて作業を進めることができます。このようなスムーズな情報共有は、無駄な作業時間を削減し、チーム全体の生産性を直接的に向上させることに繋がります。

プロジェクトの品質が安定する

プロジェクトの品質は、個々のメンバーのスキルや経験だけでなく、標準化されたプロセスによって大きく左右されます。 プロジェクト管理ツールは、このプロセスの標準化を促進し、プロジェクトの品質を安定させる役割を果たします。

- テンプレート機能の活用: 多くのツールには、プロジェクトやタスクのテンプレートを作成する機能があります。例えば、「新規Webサイト制作プロジェクト」のテンプレートを作成し、必要なタスク、チェックリスト、標準的なスケジュールをあらかじめ登録しておけば、新しいプロジェクトを開始するたびにゼロから計画を立てる必要がなくなります。これにより、担当者が変わっても一定の品質を保ちやすく、必要な工程の抜け漏れも防げます。

- ナレッジの蓄積と活用: 完了したプロジェクトのデータは、貴重なナレッジの宝庫です。過去のプロジェクトで発生した問題や、各タスクにかかった実績工数などを分析することで、将来のプロジェクト計画の精度を高めたり、同様の失敗を繰り返さないための改善策を講じたりすることができます。

- レビュープロセスの徹底: タスクのステータスに「レビュー中」などを設けることで、成果物に対するダブルチェックや承認のプロセスをワークフローに組み込むことができます。これにより、個人の判断だけで作業が完了とならず、品質基準を満たしているかを確認する工程を確実に経ることができます。

このように、プロジェクト管理ツールは属人的なスキルに依存した運営から、仕組みで品質を担保する運営への移行をサポートします。これにより、プロジェクトの成果物の品質が安定し、顧客満足度の向上にも繋がります。

チームのコミュニケーションが活性化する

一見すると、ツールを介したやり取りは無機質に思えるかもしれません。しかし、適切に運用されたプロジェクト管理ツールは、むしろチームのコミュニケーションを活性化させる効果があります。

- オープンな情報共有文化の醸成: プロジェクトに関する情報や議論がオープンな場所(ツール上)で行われることで、透明性が高まります。一部の人間だけで物事が決まるのではなく、誰もが進捗や課題を把握し、意見を述べやすい環境が生まれます。

- 心理的安全性の向上: 「こんな初歩的なことを聞いてもいいだろうか」「会議で発言するのは緊張する」といったためらいを感じるメンバーでも、タスクのコメント欄であれば気軽に質問や提案をしやすくなります。こうした小さなコミュニケーションの積み重ねが、チームの心理的安全性を高めます。

- 建設的な議論の促進: コミュニケーションがタスクという「事柄」に紐づくため、個人的な感情論に陥りにくく、課題解決に向けた建設的な議論に集中しやすくなります。

- 無駄な会議の削減: 進捗確認のためだけの定例会議などを減らすことができます。ツールを見れば進捗は一目瞭然なので、会議ではツールだけでは解決できない、より本質的な課題の議論に時間を使うことができます。

このように、プロジェクト管理ツールは単なる管理の道具ではなく、チームのコラボレーションを促進し、より健全で生産的なチーム文化を育むためのプラットフォームとして機能します。

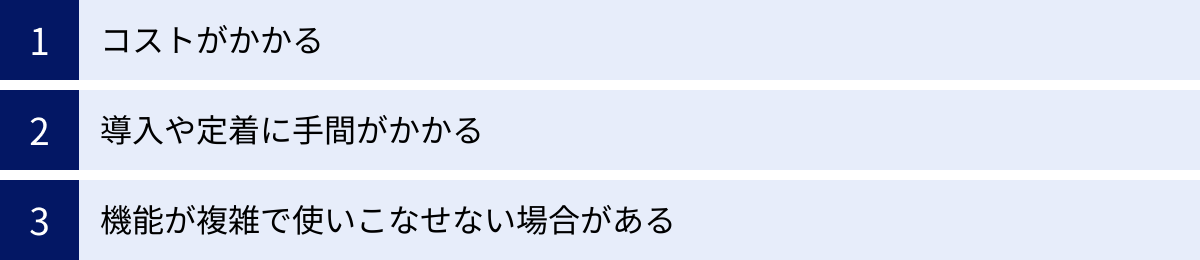

プロジェクト管理ツールを導入するデメリット

プロジェクト管理ツールは多くのメリットをもたらす一方で、導入にはいくつかのハードルや注意点も存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じておくことが、導入を成功させるための鍵となります。ここでは、導入に伴う3つの主要なデメリットについて詳しく見ていきましょう。

コストがかかる

プロジェクト管理ツールの導入において、最も分かりやすいデメリットが金銭的なコストの発生です。多くの高機能なツールは有料であり、その料金体系も様々です。

- 初期費用: ツールによっては、導入時に初期設定費用やコンサルティング費用が必要になる場合があります。特に大規模な組織への導入や、既存システムとの複雑な連携を行う場合に発生することがあります。

- 月額・年額利用料: 最も一般的なコストが、SaaS(Software as a Service)モデルの利用料です。この料金は、「ユーザー数課金(利用する従業員一人あたりに課金)」が主流ですが、「機能ごとのティア(階層)課金(使える機能によって料金プランが異なる)」や、その両方を組み合わせた体系も多く見られます。

- 隠れたコスト: ツールの利用料以外にも、従業員へのトレーニング費用や、導入・運用を担当する人材の人件費といった間接的なコストも考慮に入れる必要があります。

例えば、1ユーザーあたり月額1,500円のツールを30人のチームで利用する場合、月額45,000円、年間で540,000円のコストがかかります。この投資が、ツールの導入によって得られる生産性向上やミスの削減といったメリットを上回るかどうか、費用対効果(ROI)を慎重に検討する必要があります。

無料プランを提供しているツールも多数存在しますが、多くの場合、利用できるユーザー数や機能に制限があります。小規模なチームや個人での利用であれば無料プランで十分な場合もありますが、本格的に組織全体で活用しようとすると、いずれ有料プランへの移行が必要になるケースがほとんどです。「安物買いの銭失い」にならないよう、将来的なチームの拡大や必要な機能を見越して、適切なプランを選択することが重要です。

導入や定着に手間がかかる

新しいツールを導入することは、単にソフトウェアをインストールするだけでは終わりません。組織にツールを浸透させ、全員が当たり前に使うようになるまでの「定着」プロセスには、相応の手間と時間がかかります。

- 初期設定の煩雑さ: プロジェクトの立ち上げ、メンバーのアカウント登録、権限設定、既存のプロジェクトデータの移行など、運用を開始するまでには多くの設定作業が必要です。特に、これまでExcelなどで管理していた膨大なデータをツールにインポートする作業は、大きな負担となる可能性があります。

- 学習コストと研修: メンバーは新しいツールの操作方法を覚えなければなりません。ITリテラシーには個人差があるため、全員がスムーズに使いこなせるようになるまでには時間がかかります。操作マニュアルの整備や、社内研修会の実施といったサポート体制の構築が不可欠です。

- 運用ルールの策定: ツールを導入するだけでは、効果は最大化されません。「タスクの命名規則はどうするか」「ステータスの定義は何か」「コメント機能でどこまで議論するか」といった、チーム内での運用ルールを明確に定め、全員で共有する必要があります。このルール作りと徹底が、定着の成否を分けると言っても過言ではありません。

- 変化への抵抗: 人は誰でも、慣れ親しんだやり方を変えることに抵抗を感じるものです。「今までのやり方で問題なかった」「新しいことを覚えるのが面倒」といった心理的な抵抗勢力が必ず現れます。なぜこのツールを導入するのか、それによってどのようなメリットがあるのかを丁寧に説明し、導入の目的と意義をチーム全体で共有する粘り強いコミュニケーションが求められます。

これらの手間を惜しむと、せっかく導入したツールが一部の人しか使わない「幽霊ツール」と化してしまい、投資が無駄になってしまいます。導入はゴールではなく、スタートであるという認識を持つことが肝心です。

機能が複雑で使いこなせない場合がある

プロジェクト管理ツール市場は競争が激しく、各社は差別化のために次々と新しい機能を追加しています。その結果、非常に多機能で高機能なツールが増えていますが、これが逆にデメリットとなる場合があります。

- オーバースペックの罠: 「多機能な方がお得だ」と考え、自社のニーズを大きく超える高機能なツールを導入してしまうと、機能が複雑すぎて、かえって使いこなせないという事態に陥ります。画面に表示される項目や設定が多すぎると、初心者はどこから手をつけていいか分からず、混乱してしまいます。結果として、ごく一部の基本的な機能しか使われず、高い利用料が無駄になってしまうのです。

- シンプルさの喪失: プロジェクト管理の本質は、情報を分かりやすく整理し、やるべきことを明確にすることです。しかし、複雑なツールは、その本質から離れ、ツールを使うこと自体が目的化してしまう「ツール疲れ」を引き起こす可能性があります。タスクを一つ登録するのに多くの項目を入力しなければならないなど、シンプルな作業が逆に煩雑になってしまうのでは本末転倒です。

- 選択の難しさ: 多機能であるほど、自社の運用に合わせたカスタマイズの幅は広がりますが、同時に「どう設定すれば最適なのか」という選択の難しさも増大します。最適な設定を見つけ出すまでに試行錯誤が必要となり、かえって時間がかかってしまうこともあります。

この問題を避けるためには、ツール選定の段階で「自社が本当に解決したい課題は何か」「そのために必須の機能(Must-Have)は何か」を明確に定義することが極めて重要です。最初は必要最小限のシンプルな機能を持つツールから始め、チームの習熟度やプロジェクトの成長に合わせて、より高機能なツールへの乗り換えを検討するというアプローチも有効です。見栄や流行に惑わされず、身の丈に合ったツールを選ぶことが、失敗しないための重要なポイントです。

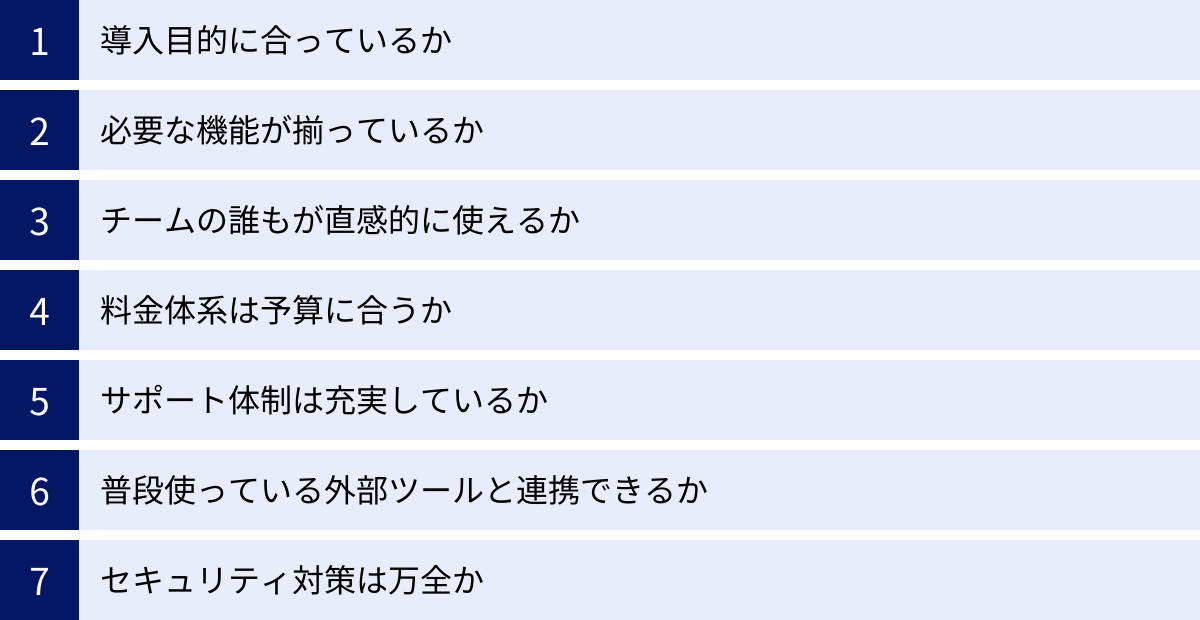

プロジェクト管理ツールの選び方7つのポイント

数多くのプロジェクト管理ツールの中から、自社に最適な一つを見つけ出すのは簡単なことではありません。デザインの好みや知名度だけで選んでしまうと、導入後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、ツール選定で失敗しないための7つの重要なポイントを、具体的な視点とともに解説します。

① 導入目的に合っているか

ツール選定において最も重要で、最初に行うべきことが「導入目的の明確化」です。 なぜプロジェクト管理ツールを導入したいのか、それによって何を解決したいのかを具体的に言語化しましょう。

例えば、あなたのチームが抱える課題は以下のようなものでしょうか。

- 「タスクの抜け漏れや言った言わないが頻発し、手戻りが多い」

- 「プロジェクト全体の進捗状況が不透明で、問題の発見が遅れがち」

- 「情報がメールやチャットに散在し、探すのに時間がかかっている」

- 「メンバーの誰が忙しいのか分からず、業務負荷の偏りが大きい」

- 「過去のプロジェクトの知見が活かされず、同じ失敗を繰り返している」

もし課題が「タスクの抜け漏れ防止」であれば、シンプルで直感的なタスク管理機能や通知機能が充実しているツールが候補になります。一方で、「全体の進捗可視化」が最優先であれば、高機能なガントチャートが使えることが必須条件となるでしょう。「業務負荷の平準化」が目的なら、工数管理やリソース管理機能が重要になります。

「流行っているから」「競合が使っているから」といった理由でツールを選ぶのは最も危険です。 まずは自社の課題と向き合い、「このツールを導入することで、〇〇という課題を解決し、△△という状態を実現する」というゴールを明確に設定してください。この目的が、今後のすべての選定基準の基盤となります。

② 必要な機能が揃っているか

導入目的が明確になったら、次はその目的を達成するために「絶対に外せない機能(Must-Have)」と、「あれば嬉しい機能(Nice-to-Have)」をリストアップします。

例えば、ソフトウェア開発チームであれば、「ガントチャート」「カンバンボード」「ソースコード管理ツール(Git/SVN)との連携」はMust-Haveかもしれません。一方、マーケティングチームであれば、「カンバンボード」「カレンダービュー」「ファイル共有」がMust-Haveで、「工数管理」はNice-to-Have、といった具合です。

このリストアップを行うことで、ツールの比較検討が非常に効率的になります。各ツールの公式サイトや機能一覧を見て、自社のMust-Have機能を備えているかどうかをチェックしていきましょう。この時点で、多くのツールが候補から外れ、数個に絞り込めるはずです。

注意点として、前述のデメリットでも触れた通り、多機能すぎることが必ずしも良いとは限りません。 不要な機能は、画面を複雑にし、ユーザーを混乱させる原因にもなります。あくまで自社の課題解決に必要な機能を、過不足なく備えているツールを選ぶことが理想です。多くのツールには機能ごとに料金プランが分かれているため、最初は基本的な機能が揃ったプランから始め、必要に応じてアップグレードするという考え方も有効です。

③ チームの誰もが直感的に使えるか

どんなに高機能なツールでも、実際に使うメンバーが「使いにくい」と感じてしまっては定着しません。 特に、ITツールに不慣れなメンバーや、デザイナー、営業担当者など、多様な職種のメンバーが同じツールを使う場合は、UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)の分かりやすさが極めて重要になります。

- 直感的な操作性: マニュアルを熟読しなくても、見ただけで何となく操作方法が分かるか。タスクの追加や更新、コメントの投稿といった日常的な操作が、少ないステップで簡単に行えるか。

- 視覚的な分かりやすさ: 画面のデザインは整理されていて見やすいか。色分けやアイコンなどが効果的に使われ、情報の重要度やステータスが直感的に理解できるか。

- レスポンス速度: ページの読み込みや操作に対する反応が遅いと、ユーザーはストレスを感じ、使うのが億劫になります。サクサクと軽快に動作するかどうかは、日々の使い心地を大きく左右します。

この「使いやすさ」は、カタログスペックだけでは判断できません。後述する無料トライアルなどを活用し、実際に複数のメンバーで触ってみることが不可欠です。特に、チームの中で最もITリテラシーが低いと思われるメンバーに試してもらい、「これなら使えそう」という感想が得られるかどうかが、一つの重要な判断基準となるでしょう。

④ 料金体系は予算に合うか

ツールの機能や使いやすさと並行して、コストが自社の予算に見合っているかを現実的に評価する必要があります。プロジェクト管理ツールの料金体系は主に以下のパターンに分類されます。

- ユーザー課金型: 1ユーザーあたりの月額料金が決まっているタイプ。チームの人数が増えるほどコストも増加します。

- 固定料金型: ユーザー数に関わらず、月額または年額の料金が固定されているタイプ。一定のユーザー数までは定額で、それを超えると上位プランになる形式もあります。

- フリーミアム型: 基本機能は無料で利用でき、追加機能やユーザー数に応じて有料プランに移行するタイプ。

自社のチーム規模や将来的な拡大計画を考慮して、どの料金体系が最もコスト効率が良いかをシミュレーションしてみましょう。例えば、現在は5人の小規模チームでも、1年後には20人になる計画があるなら、ユーザー課金型よりも固定料金型の方が長期的には有利になる可能性があります。

また、公式サイトの料金ページに記載されている金額だけでなく、追加オプションやストレージ容量の追加料金なども確認しておくことが重要です。年払い契約にすると割引が適用されるケースも多いため、継続利用を前提とする場合はそちらも検討しましょう。予算をオーバーするツールは、どんなに魅力的でも候補から外す勇気も必要です。

⑤ サポート体制は充実しているか

ツールを導入したものの、「設定方法が分からない」「エラーが発生して困っている」といった問題は必ず発生します。そんな時に、迅速で的確なサポートを受けられるかどうかは、ツールの安心感を大きく左右します。

- サポート窓口の種類: メール、チャット、電話など、どのような問い合わせ方法が用意されているか。日本語でのサポートに対応しているか(海外製ツールの場合)。

- サポート対応時間: 日本のビジネスアワーに対応しているか。24時間365日対応か。

- ドキュメントの充実度: ヘルプページ、FAQ、動画チュートリアルといった自己解決のための資料が豊富に用意されているか。日本語のドキュメントが整備されているか。

- 導入支援サービス: 初期設定や運用ルールの構築を支援してくれるオンボーディングプログラムや、有償のコンサルティングサービスがあるか。

特に、組織全体での導入を検討している場合や、IT専門の担当者がいない場合には、手厚いサポート体制は非常に心強い存在となります。無料プランと有料プランでサポートの範囲が異なる場合がほとんどなので、料金プランを比較する際には、サポート内容の違いもしっかりと確認しましょう。

⑥ 普段使っている外部ツールと連携できるか

プロジェクト管理ツールは、単体で完結するものではなく、エコシステム(生態系)の一部として機能することで、その価値を最大限に発揮します。チームが普段から利用している他のツールとスムーズに連携できるかどうかは、業務効率に直結する重要なポイントです。

代表的な連携ツールとしては、以下のようなものが挙げられます。

- ビジネスチャット: Slack, Microsoft Teams, Google Chat など。ツール上でタスクが更新された際に、チャットに自動で通知を送る連携は非常に便利です。

- クラウドストレージ: Google Drive, Dropbox, OneDrive など。ストレージ上のファイルを直接タスクに添付できると、ファイル管理が格段に楽になります。

- カレンダー: Google Calendar, Outlook Calendar など。ツールのタスク期限を個人のカレンダーに同期できれば、スケジュール管理の二度手間を防げます。

- ソースコード管理: GitHub, GitLab, Bitbucket など。開発チームにとっては、コミットやマージリクエストをタスクと連携させる機能は必須と言えるでしょう。

- その他: CRM(Salesforceなど)、会計ソフト、BIツールなど、連携できるツールの種類は多岐にわたります。

自社の業務フローを洗い出し、どのツールとの連携が必須かをリストアップしておきましょう。API(Application Programming Interface)が公開されていれば、自社で独自の連携を開発することも可能ですが、標準で連携機能が用意されている方が導入は容易です。

⑦ セキュリティ対策は万全か

プロジェクト管理ツールには、未公開の製品情報や顧客情報、人事情報といった機密情報が集約される可能性があります。そのため、セキュリティ対策が万全であることは絶対条件です。

以下のような点を確認し、自社のセキュリティポリシーを満たしているかを確認しましょう。

- データ暗号化: 通信経路(SSL/TLS)および保存データが暗号化されているか。

- 認証機能: 2要素認証(2FA)やシングルサインオン(SSO)に対応しているか。

- アクセス制御: IPアドレス制限や、ユーザー・グループごとの細かい権限設定が可能か。

- 監査ログ: 誰がいつどのような操作をしたかの履歴(ログ)を確認できるか。

- 第三者認証の取得: ISO/IEC 27001(ISMS)やSOC 2といった国際的なセキュリティ認証を取得しているか。

特に大企業や金融機関、官公庁などで利用する場合は、これらのセキュリティ要件は非常に厳しく問われます。ツールの公式サイトにあるセキュリティに関するページやホワイトペーパーなどを入念に確認し、不明な点は事前に問い合わせてクリアにしておくことが不可欠です。

【徹底比較】おすすめプロジェクト管理ツール30選

ここでは、世界中の多くの企業で利用されている人気のプロジェクト管理ツールから、特定のニーズに特化した専門的なツールまで、30個を厳選してご紹介します。それぞれのツールの特徴、主な機能、料金、そしてどのようなチームやプロジェクトに向いているかを解説します。ぜひ、あなたのチームにぴったりのツールを見つけるための参考にしてください。

まずは、代表的なツールの特徴を一覧表で比較してみましょう。

| ツール名 | 特徴 | 主なビュー | 無料プラン | こんなチームにおすすめ |

|---|---|---|---|---|

| Asana | 柔軟性の高いワークマネジメントツール | リスト, ボード, タイムライン(ガント), カレンダー | あり | あらゆる規模・業種のチーム、部門横断プロジェクト |

| Trello | 直感的でシンプルなカンバンボード | ボード, カレンダー, タイムライン | あり | 個人、小規模チーム、タスクの視覚的な管理を重視するチーム |

| Backlog | 日本製、エンジニア・デザイナーに人気 | ボード, ガントチャート, Git/SVN連携 | あり | IT・Web業界、ソフトウェア開発チーム |

| Jira | アジャイル開発のデファクトスタンダード | ボード, タイムライン, バックログ | あり | アジャイル開発を行うソフトウェア開発チーム |

| Wrike | カスタマイズ性とレポート機能に強み | ガントチャート, ボード, テーブル, レポート | あり | マーケティング、クリエイティブ、大規模プロジェクト |

| monday.com | カラフルで視覚的な「Work OS」 | ボード, ガント, カレンダー, ダッシュボード | あり | 営業、マーケティングなど非開発部門、業務プロセスの可視化 |

| ClickUp | “すべてを置き換える”多機能ツール | リスト, ボード, ガント, カレンダー, ドキュメント | あり | 機能性を重視し、一つのツールに集約したいチーム |

| Notion | ドキュメントとデータベースが融合 | ドキュメント, ボード, カレンダー, データベース | あり | 個人、スタートアップ、ナレッジマネジメントも行いたいチーム |

① Asana

柔軟性と拡張性に優れたワークマネジメントプラットフォーム。タスク管理はもちろん、ガントチャート(タイムライン)、カンバンボード、カレンダー、リストなど多様な表示形式に対応し、プロジェクトの特性に合わせて最適なビューを選択できます。部門横断の複雑なプロジェクト管理から、個人のタスク管理まで幅広く対応可能です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額1,200円/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Asana公式サイト)

- おすすめ: あらゆる規模・業種のチーム。特に複数のプロジェクトを並行して管理する必要があるチーム。

② Trello

カンバンボード形式のタスク管理に特化した、シンプルで直感的なツールです。カードをドラッグ&ドロップで動かすだけの簡単な操作性が魅力。「Butler」という自動化機能を使えば、定型作業を効率化できます。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額$5/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Trello公式サイト)

- おすすめ: 個人、小規模チーム。タスクのフローを視覚的に管理したいチーム。アジャイル開発のエントリーツールとしても最適。

③ Backlog

福岡の株式会社ヌーラボが開発・提供する、日本製のプロジェクト管理ツール。シンプルで親しみやすいUIが特徴で、特にIT・Web業界のエンジニアやデザイナーから高い支持を得ています。ガントチャート、Git/SVN連携、Wiki機能など、開発プロジェクトに必要な機能が揃っています。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額2,970円/30ユーザー〜。(参照:Backlog公式サイト)

- おすすめ: ソフトウェア開発、Web制作チーム。非エンジニアも含むチームでの利用。

④ Jira Software

アトラシアン社が提供する、アジャイル開発チームのためのデファクトスタンダードツール。スクラムボードやカンバンボード、バックログ管理、バーンダウンチャートなど、アジャイル開発手法を実践するための機能が豊富に揃っています。カスタマイズ性が非常に高く、大規模開発にも対応可能です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額990円/ユーザー〜。(参照:Atlassian公式サイト)

- おすすめ: スクラムやカンバンを実践するアジャイル開発チーム。

⑤ Wrike

エンタープライズ向けの強力なプロジェクト管理ツール。高度なカスタマイズ性、リアルタイムのレポート機能、リソース管理機能に強みを持ちます。クリエイティブ制作のレビュー・承認プロセスを効率化する機能も特徴的です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額$9.80/ユーザー〜。(参照:Wrike公式サイト)

- おすすめ: マーケティングチーム、クリエイティブチーム、部門横断の大規模プロジェクト。

⑥ monday.com

「Work OS」というコンセプトを掲げ、プロジェクト管理に留まらず、社内のあらゆる業務プロセスを構築できるプラットフォーム。カラフルで視覚的なインターフェースが特徴で、誰でも直感的に操作できます。豊富なテンプレートから自社の業務に合ったボードをすぐに作成可能です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額1,200円/ユーザー〜(3ユーザー以上、年間払い)。(参照:monday.com公式サイト)

- おすすめ: 営業、マーケティング、人事など非開発部門。業務の可視化と効率化を目指すチーム。

⑦ ClickUp

「One app to replace them all(すべてを置き換える一つのアプリ)」をスローガンに掲げる、非常に多機能なツール。タスク管理、ドキュメント、スプレッドシート、ゴール設定、チャットなど、あらゆる機能を一つに集約しています。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額$7/ユーザー〜(年間払い)。(参照:ClickUp公式サイト)

- おすすめ: 多くのツールを使い分けるのに疲れたチーム。一つのツールで全てを完結させたい機能性重視のチーム。

⑧ Notion

ドキュメント作成、データベース、タスク管理などを自由に組み合わせられる「オールインワン・ワークスペース」。ページの階層化や自由なレイアウトが可能で、プロジェクト管理だけでなく、議事録、社内Wiki、ナレッジベースとしても活用できます。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額$8/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Notion公式サイト)

- おすすめ: 個人、スタートアップ。情報集約やナレッジマネジメントも同時に行いたいチーム。

⑨ Smartsheet

スプレッドシート(表計算ソフト)の見た目と操作性を持ちながら、ガントチャート、カンバンボード、レポートなどのプロジェクト管理機能を備えたユニークなツール。ExcelやGoogleスプレッドシートに慣れ親しんだユーザーが移行しやすいのが特徴です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額900円/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Smartsheet公式サイト)

- おすすめ: 表計算ソフトでの管理に限界を感じているチーム。

⑩ Redmine

オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア。自社サーバーにインストールして利用するため、柔軟なカスタマイズが可能で、ライセンス費用がかからないのが最大のメリットです。チケット(課題)管理、ガントチャート、Wiki、リポジトリ連携などの機能を持ちます。

- 料金: 無料(サーバー費用・保守運用コストは別途必要)。

- おすすめ: エンジニアが在籍し、自社でシステムを構築・運用できるチーム。コストを抑えたいチーム。

⑪ Lychee Redmine

オープンソースのRedmineをベースに、株式会社アジャイルウェアが日本のビジネス向けに拡張開発したツール。ドラッグ&ドロップで直感的に操作できるガントチャートや、工数管理、リソースマネジメント機能が強化されています。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額900円/ユーザー〜。(参照:Lychee Redmine公式サイト)

- おすすめ: Redmineを使いたいが、より使いやすいUIや高度な機能を求めるチーム。

⑫ Jooto

株式会社PR TIMESが運営する、カンバン方式の国産タスク・プロジェクト管理ツール。4人までは無料で全機能を利用でき、シンプルな操作性が魅力です。ガントチャート機能も搭載しています。

- 料金: 無料プラン(4名まで)、有料プランは月額500円/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Jooto公式サイト)

- おすすめ: 小規模チーム、ITツールが苦手なメンバーがいるチーム。

⑬ Brabio!

5名までなら無料でずっと使える、ガントチャート作成に特化した国産ツール。「エクセルよりも簡単」を掲げており、初心者でも直感的に使いこなせるシンプルさが特徴です。

- 料金: 無料プラン(5名まで)、有料プランは月額3,300円/10ユーザー〜。(参照:Brabio!公式サイト)

- おすすめ: 初めてプロジェクト管理ツールを導入するチーム。とにかく簡単にガントチャートを作りたいチーム。

⑭ TimeCrowd

「時間を記録して、チームの生産性を最大化する」ことを目的とした時間管理・工数管理ツール。ワンクリックでタスクごとの作業時間を記録でき、どの業務にどれだけ時間がかかっているかを可視化します。

- 料金: 2週間の無料トライアル、有料プランは月額550円/ユーザー〜。(参照:TimeCrowd公式サイト)

- おすすめ: プロジェクトの工数管理や予実管理を徹底したいチーム。時間単位で請求を行う業種(士業、制作会社など)。

⑮ kintone

サイボウズ株式会社が提供する、業務改善プラットフォーム。プログラミングの知識がなくても、ドラッグ&ドロップで自社の業務に合わせたアプリを開発できます。プロジェクト管理アプリはもちろん、案件管理、日報、問い合わせ管理など、様々な業務アプリを作成・連携させることが可能です。

- 料金: 30日間の無料トライアル、有料プランは月額780円/ユーザー〜(5ユーザー以上)。(参照:kintone公式サイト)

- おすすめ: プロジェクト管理だけでなく、社内の様々な業務をシステム化・効率化したい企業。

⑯ Zoho Projects

Zohoが提供する多機能なオンラインプロジェクト管理ツール。タスク管理、ガントチャート、工数管理、課題管理、ドキュメント管理まで、プロジェクトに必要な機能を網羅的に備えています。Zoho CRMなど他のZohoサービスとの連携も強力です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額480円/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Zoho公式サイト)

- おすすめ: コストパフォーマンスを重視するチーム。すでに他のZohoサービスを利用している企業。

⑰ Microsoft Project

Microsoft社が提供する、歴史ある高機能プロジェクト管理ツール。大規模で複雑なプロジェクトの計画・管理に強みを持ち、詳細なリソース管理やコスト管理が可能です。Microsoft 365(Office 365)との親和性が高いのも特徴です。

- 料金: プラン1は月額1,250円/ユーザー〜。(参照:Microsoft公式サイト)

- おすすめ: 大規模・長期的なプロジェクトを管理する専門のプロジェクトマネージャー。Microsoftエコシステムを多用している企業。

⑱ TeamGantt

その名の通り、美しく使いやすいガントチャートの作成に特化したツール。ドラッグ&ドロップで直感的に計画を作成・変更でき、チームの稼働状況を確認しながらタスクを割り当てることが可能です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額$19.90/ユーザー〜(年間払い)。(参照:TeamGantt公式サイト)

- おすすめ: ガントチャートをメインで使いたいチーム。視覚的に美しい計画表を作成したいチーム。

⑲ Slack

厳密にはプロジェクト管理ツールではありませんが、多くのツールと連携できるハブとして機能します。AsanaやJiraなどと連携し、タスクの更新通知をSlackで受け取ったり、Slack上からタスクを作成したりすることで、コミュニケーションとタスク管理をシームレスに繋げます。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額925円/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Slack公式サイト)

- おすすめ: すでにSlackをコミュニケーションの基盤としているすべてのチーム。

⑳ Google Workspace

Googleが提供する一連のツール群(Gmail, Calendar, Drive, Sheets, Docsなど)も、連携させることで簡易的なプロジェクト管理が可能です。特にGoogle Sheetsはテンプレートを使えばガントチャートなども作成できますが、リアルタイム性や通知機能は専用ツールに劣ります。

- 料金: 有料プランは月額680円/ユーザー〜。(参照:Google Workspace公式サイト)

- おすすめ: 小規模なプロジェクト。コストをかけずに既存のツールで管理したいチーム。

㉑ Teamwork

クライアントワークに強みを持つプロジェクト管理ツール。クライアントへの請求書発行機能や、クライアントをプロジェクトに招待して進捗を共有する機能(権限設定可能)などが特徴です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額$5.99/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Teamwork公式サイト)

- おすすめ: 制作会社、コンサルティングファームなど、クライアントとの協業が多いチーム。

㉒ Basecamp

シンプルさと「仕事を落ち着かせる(Calm)」ことを哲学とするツール。過剰な通知や機能を排し、本当に必要なコミュニケーションと情報共有に集中できるよう設計されています。To-doリスト、メッセージボード、ファイル共有などが一つの場所にまとまっています。

- 料金: 月額$15/ユーザー。Pro Unlimitedプランは年額$299でユーザー数無制限。(参照:Basecamp公式サイト)

- おすすめ: 複雑なツールに疲れたチーム。本質的なコラボレーションを重視するチーム。

㉓ Instagantt

Asanaと連携して、Asanaのプロジェクトを強力なガントチャートとして表示・編集できるツール。Asana単体のガントチャート機能よりも、工数管理やベースライン設定など、より高度な機能を備えています。スタンドアロンでの利用も可能です。

- 料金: 7日間の無料トライアル、有料プランは月額$5/ユーザー〜。(参照:Instagantt公式サイト)

- おすすめ: Asanaをメインで使いつつ、より高度なガントチャート機能を求めているチーム。

㉔ Zenhub

GitHubのUIに直接統合される形のプロジェクト管理ツール。GitHubのIssuesをカンバンボードやエピック、ロードマップで管理でき、バーンダウンチャートやベロシティレポートも自動で生成されます。開発者がGitHubから離れることなく作業できるのが最大のメリットです。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額$8.33/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Zenhub公式サイト)

- おすすめ: 開発のワークフローがGitHub中心のチーム。

㉕ Taskworld

タスク管理、プロジェクト計画、チームメッセージングを組み合わせたオールインワンツール。タスクごとのタイムトラッキングや、パフォーマンス評価機能など、メンバーの生産性向上に焦点を当てた機能が特徴です。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額$10/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Taskworld公式サイト)

- おすすめ: チームの生産性やパフォーマンスを可視化し、改善したいチーム。

㉖ Clarizen

Planview社が提供するエンタープライズ向けのプロジェクトポートフォリオ管理(PPM)ツール。個別のプロジェクト管理だけでなく、複数のプロジェクトを横断して戦略的な意思決定を支援する機能に優れています。

- 料金: 要問い合わせ。(参照:Planview公式サイト)

- おすすめ: 複数の大規模プロジェクトを運営し、経営戦略と連携させたい大企業。

㉗ Planview

Clarizenを買収したPlanview自身も、戦略的ポートフォリオ管理(SPM)やエンタープライズアジャイルプランニング(EAP)など、大規模組織向けの包括的なソリューションを提供しています。

- 料金: 要問い合わせ。(参照:Planview公式サイト)

- おすすめ: 組織全体の価値創造プロセスを最適化したいエンタープライズ企業。

㉘ Scoro

プロジェクト管理だけでなく、CRM、請求、レポート作成など、ビジネス運営に必要な機能を統合した包括的なビジネス管理ソフトウェア。特に専門サービス業(コンサル、代理店など)向けに設計されています。

- 料金: 要問い合わせ。14日間の無料トライアルあり。(参照:Scoro公式サイト)

- おすすめ: プロジェクトから請求まで、一気通貫で業務を管理したいプロフェッショナルサービス企業。

㉙ Celoxis

包括的な機能を持ちながら、コストパフォーマンスに優れたプロジェクト管理ツール。ガントチャート、リソース管理、ポートフォリオ管理、課題追跡などを網羅しています。オンプレミス版とクラウド版から選択可能です。

- 料金: クラウド版は月額$22.50/ユーザー〜(年間払い)。(参照:Celoxis公式サイト)

- おすすめ: 多機能なツールを比較的低コストで導入したい中規模以上のチーム。

㉚ MeisterTask

ヨーロッパ発のカンバンボードを中心とした、直感的で美しいUIが特徴のタスク管理ツール。マインドマップツール「MindMeister」とシームレスに連携し、ブレインストーミングからタスク実行までをスムーズに行えます。

- 料金: 無料プラン、有料プランは月額€8.25/ユーザー〜。(参照:MeisterTask公式サイト)

- おすすめ: 視覚的な思考を重視するチーム。MindMeisterのユーザー。

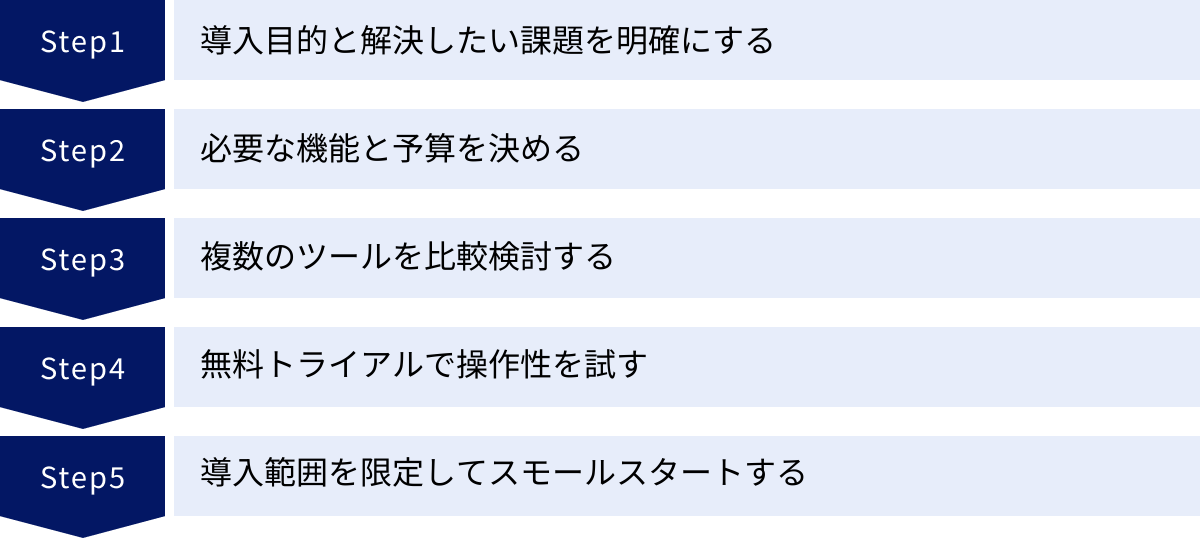

プロジェクト管理ツールの導入を成功させる5つのステップ

優れたツールを選んだとしても、導入プロセスがずさんでは期待した効果は得られません。ツールの導入を単なる「ツールの入れ替え」で終わらせず、業務改革のきっかけとするためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、導入を成功に導くための5つのステップを解説します。

① 導入目的と解決したい課題を明確にする

これは「選び方」のポイントでも述べましたが、導入プロセスにおいても最も重要な出発点です。なぜツールを導入するのか、それによってチームや組織のどのような問題を解決したいのかを、改めて具体的に定義します。

このステップでは、プロジェクトマネージャーや一部のリーダーだけでなく、実際にツールを使うことになる現場のメンバーを巻き込むことが重要です。彼らが日々の業務で感じている課題や不満(「情報共有に時間がかかる」「タスクの優先順位がわからない」など)をヒアリングし、それらをリストアップします。

そして、これらの課題の中から、今回ツール導入で解決を目指す最優先課題(プライマリーゴール)を決定します。例えば、「タスクの抜け漏れを30%削減する」「プロジェクトの進捗確認会議の時間を半分にする」といった、測定可能で具体的な目標(KPI)を設定できると、後の効果測定がしやすくなります。

この「目的の共有」が不十分なまま進めてしまうと、メンバーは「なぜ面倒な新しいツールを使わなければならないのか」とやらされ感を感じ、導入への協力が得られにくくなります。「これは我々の問題を解決するためのプロジェクトなのだ」という当事者意識をチーム全体で醸成することが、最初の、そして最も重要なステップです。

② 必要な機能と予算を決める

導入目的と課題が明確になったら、それを解決するために「必要な機能」と「かけられる予算」を具体的に決定します。

必要な機能については、「選び方」で触れたMust-Have(必須機能)とNice-to-Have(あれば嬉しい機能)のリストを作成します。この際、ステップ①で定義した課題と紐づけて考えます。「タスクの抜け漏れを防ぐ」という課題に対しては、「担当者と期限の設定」「リマインダー通知機能」がMust-Have、といった具合です。このリストが、次のツール比較検討の際の評価シートになります。

予算については、ツールの月額・年額利用料だけでなく、導入にかかる人件費(担当者の工数)や研修費用なども含めた総額で考えます。上限予算をあらかじめ決めておくことで、比較検討の際に現実的な判断が下せます。この予算は、ステップ①で設定した目標を達成することで得られる効果(人件費の削減、生産性の向上など)を考慮して、投資対効果(ROI)の観点から設定するのが理想的です。

③ 複数のツールを比較検討する

ステップ②で作成した「要件リスト(必要な機能)」と「予算」を基に、具体的なツールの比較検討に入ります。おすすめツール30選のようなリストを参考に、まずは要件を満たすツールを5〜10個程度リストアップします。

その後、各ツールの公式サイトやレビューサイトで詳細な情報を収集し、候補を2〜3個に絞り込みます。 この段階では、機能や料金だけでなく、サポート体制やセキュリティ、外部ツール連携の可否なども含めて、多角的に評価します。比較表を作成し、各ツールが自社の要件をどの程度満たしているかを点数化するなど、客観的な評価を心がけると良いでしょう。

この段階で重要なのは、一つのツールに固執しないことです。それぞれのツールに長所と短所があるため、フラットな視点で比較し、自社のチームに最もフィットしそうな候補を複数選出します。

④ 無料トライアルで操作性を試す

カタログスペックだけでは、ツールの真の価値は分かりません。 最終候補に絞り込んだ2〜3個のツールについて、必ず無料トライアル(試用期間)を利用し、実際の使い勝手を試しましょう。

この時、導入を推進する担当者だけでなく、実際にツールを使うことになる様々な立場のメンバー(エンジニア、デザイナー、営業、マネージャーなど)を巻き込むことが非常に重要です。

- パイロットチームを結成: 特定の小規模なプロジェクトやチームを「パイロットチーム」として選定します。

- 同じ条件下で試用: パイロットチームに、候補となっているツールをそれぞれ一定期間(例:1週間ずつ)使ってもらい、実際の業務に近い形でタスク管理やコミュニケーションを行ってもらいます。

- フィードバックを収集: 試用後、各ツールの「良かった点」「悪かった点」「分かりにくかった点」などについて、具体的なフィードバックをアンケートやヒアリングで収集します。特に「直感的に使えたか」「日々の操作にストレスはないか」といった観点は重要です。

このプロセスを経ることで、現場のリアルな声に基づいた、納得感のあるツール選定が可能になります。 トップダウンで決めたツールよりも、自分たちが選んだツールの方が、メンバーの導入後の協力度合いも格段に高まります。

⑤ 導入範囲を限定してスモールスタートする

最終的に導入するツールが決定したら、いきなり全社に一斉導入するのは避けるべきです。これは失敗のリスクが非常に高く、混乱を招くだけです。

まずは、ステップ④で試用したパイロットチームや、導入に意欲的な特定の部署など、小規模な範囲から正式な運用を開始(スモールスタート)します。

このスモールスタートの期間(1〜3ヶ月程度)で、以下のことを行います。

- 運用ルールの確立と改善: 「タスクの粒度はどうするか」「報告の頻度は?」といった運用ルールを実際に使いながら固めていきます。最初のルールが完璧である必要はありません。使いながら改善していくことが重要です。

- 成功事例の創出: スモールスタートしたチームで、「ツール導入によって会議が減った」「タスクの抜け漏れがなくなった」といった具体的な成功体験(小さな成功)を創出します。

- 社内への情報発信: この成功事例を、社内報や共有会などで積極的に発信し、「あのツールを使うと、そんなに便利になるのか」というポジティブな雰囲気を醸成します。

このスモールスタートで運用ノウハウを蓄積し、成功事例という「お墨付き」を得てから、徐々に導入範囲を他の部署やチームへと拡大していきます。この段階的な展開が、組織全体の抵抗を最小限に抑え、スムーズな定着を実現するための最も確実な方法です。

プロジェクト管理ツールに関するよくある質問

プロジェクト管理ツールの導入を検討する際に、多くの人が抱く疑問や不安があります。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。

無料で使えるツールと有料ツールの違いは何ですか?

無料プランと有料プランの最も大きな違いは、「機能」「利用人数」「サポート」の3点に集約されます。

| 比較項目 | 無料プラン | 有料プラン |

|---|---|---|

| 機能 | 基本的なタスク管理やカンバンボードなど、コア機能に限定されていることが多い。ガントチャート、工数管理、高度なレポート、自動化、外部連携などの高度な機能は利用できないか、制限がある。 | すべての機能、またはプランに応じた高度な機能が利用可能。プロジェクト管理を本格的に行うための機能が網羅されている。 |

| 利用人数・プロジェクト数 | 利用できるユーザー数や、作成できるプロジェクト数に上限が設けられている(例:10ユーザーまで)。ストレージ容量も少ない場合が多い。 | ユーザー数やプロジェクト数、ストレージ容量の上限が緩和されるか、無制限になる。チームや組織全体での利用を想定している。 |

| サポート | サポートはコミュニティフォーラムやFAQのみで、個別の問い合わせには対応していないことが多い。 | メールやチャット、電話での個別サポートが受けられる。導入支援やトレーニングなどの手厚いサポートが用意されている場合もある。 |

| セキュリティ | 基本的なセキュリティは備わっているが、2要素認証やIPアドレス制限などの高度なセキュリティ機能は提供されないことが多い。 | シングルサインオン(SSO)や監査ログなど、エンタープライズレベルの高度なセキュリティ機能を利用できる。 |

結論として、個人のタスク管理やごく小規模(2〜5人程度)のチームで、基本的な機能だけで十分な場合は無料プランから始めるのがおすすめです。しかし、チームの規模が大きくなる、より高度な進捗管理や分析が必要になる、手厚いサポートやセキュリティが求められる、といった場合には有料プランへの移行が不可欠となります。まずは無料プランで試してみて、ツールの価値を実感してから有料プランを検討するのが賢明な進め方です。

ガントチャートが使えるおすすめツールは?

ガントチャートは、プロジェクト全体のスケジュールと依存関係を可視化する上で非常に強力な機能です。多くのツールがガントチャート機能を搭載していますが、中でも特に評価が高く、おすすめできるツールは以下の通りです。

- Asana(タイムライン機能): 直感的な操作性と美しいUIが魅力。ドラッグ&ドロップで簡単にスケジュールを調整でき、タスクの依存関係も視覚的に設定できます。ポートフォリオ機能を使えば、複数のプロジェクトのガントチャートを横断して見ることも可能です。

- Backlog: 日本のビジネスシーンで広く使われており、シンプルで分かりやすいガントチャートが特徴です。課題(タスク)の進捗が自動で反映され、遅延しているタスクは赤く表示されるなど、進捗の把握が容易です。

- Wrike: 高機能でカスタマイズ性に優れたガントチャート(タイムラインビュー)を提供。クリティカルパスの表示やベースライン(当初計画)との比較など、本格的なプロジェクトマネジメントに対応できる機能を備えています。

- Microsoft Project: 大規模で複雑なプロジェクト管理のスタンダード。非常に高機能で詳細な設定が可能ですが、その分、操作には習熟が必要です。専門のプロジェクトマネージャー向けのツールと言えます。

- Brabio!: 「ガントチャート初心者」に特におすすめ。Excelよりも簡単に、直感的な操作でガントチャートを作成できることに重点を置いており、初めてツールを使うチームに最適です。

これらのツールの中から、チームのスキルレベルやプロジェクトの複雑さに合わせて選ぶのが良いでしょう。

IT知識がなくても簡単に使えますか?

はい、使えます。多くのモダンなプロジェクト管理ツールは、ITの専門知識がない人でも直感的に使えるように設計されています。特に、以下の特徴を持つツールは初心者におすすめです。

- Trello: カンバンボードのシンプルさは随一です。付箋を貼ったり剥がしたりする感覚でタスクを管理でき、覚えるべき操作が非常に少ないのが魅力です。

- Jooto: 国産ツールで、UIが日本語に完全最適化されています。Trelloと同様にカンバン方式が中心で、誰でもすぐに使い始めることができます。

- monday.com: カラフルで視覚的なインターフェースが特徴。テンプレートが豊富に用意されているため、ゼロから構築しなくても、自社の業務に合った管理ボードをすぐに使い始められます。

- Backlog: こちらも国産ツールで、親しみやすいデザインが特徴です。非エンジニアのデザイナーやディレクターからも「分かりやすい」と評判です。

ツール選定の際には、「選び方」でも述べたように、必ず無料トライアルでチームのメンバーに実際に触ってもらうことが重要です。UI/UXのデザインは個人の好みも影響するため、チームの多数が「これなら使えそう」と感じるツールを選ぶことが、導入後の定着に繋がります。

個人でも利用できますか?

はい、多くのプロジェクト管理ツールは個人での利用も非常に有効です。ビジネスのプロジェクトだけでなく、個人の学習計画、趣味のプロジェクト、資格取得の勉強、引っ越しの準備など、様々な場面で活用できます。

個人で利用するメリットは以下の通りです。

- タスクの抜け漏れ防止: やるべきことをすべてリストアップし、期限を設定することで、うっかり忘れを防ぎます。

- モチベーションの維持: タスクを完了させていく達成感や、進捗が可視化されることで、モチベーションを維持しやすくなります。

- 思考の整理: 頭の中にある漠然とした「やること」をツールに書き出すことで、頭がスッキリし、目の前の作業に集中できます。

個人利用におすすめのツールとしては、無料プランが充実しているツールが挙げられます。

- Trello: 個人のタスク管理やアイデア整理に最適です。

- Asana: 無料プランでも15人まで利用でき、機能も豊富。個人のTo-Doリストから、少し複雑なプロジェクトまで管理できます。

- Notion: タスク管理だけでなく、日記、読書メモ、学習ノートなど、あらゆる情報を一元管理する「第二の脳」として活用できます。

まずは気軽に無料プランに登録し、自分の生活や仕事のタスク管理に活用してみてはいかがでしょうか。その便利さを実感できれば、チームへの導入提案もしやすくなるはずです。

まとめ

本記事では、プロジェクト管理ツールの基本的な概念から、主要な機能、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なツールを選ぶための具体的なポイントまで、網羅的に解説してきました。さらに、2024年最新のおすすめツール30選を比較し、導入を成功させるためのステップやよくある質問にもお答えしました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- プロジェクト管理ツールは、タスク、スケジュール、ファイル、コミュニケーションといった散在しがちな情報を一元管理し、プロジェクトを「見える化」する強力な武器である。

- ツール導入のメリットは、進捗の可視化、タスクの抜け漏れ防止、生産性向上、品質安定、コミュニケーション活性化など多岐にわたる。

- 一方で、コスト、導入・定着の手間、機能の複雑さといったデメリットも存在するため、事前の計画が不可欠。

- 最適なツールを選ぶ鍵は、「導入目的の明確化」にある。自社の課題を解決するために必要な機能を備え、チーム全員が使いやすいツールを選ぶことが重要。

- 導入成功のためには、スモールスタートで始め、現場のフィードバックを取り入れながら運用ルールを改善し、段階的に展開していくアプローチが効果的。

プロジェクト管理ツールは、導入すれば全てが解決する「銀の弾丸」ではありません。しかし、自社の課題や文化に合ったツールを正しく選び、チーム全員で活用していくことで、プロジェクトの成功確率を向上させ、チームの生産性を高めるための強力な触媒となることは間違いありません。

この記事で紹介した知識やツールが、あなたのチームの挑戦を後押しし、より良い成果を生み出す一助となれば幸いです。まずは無料プランやトライアルを活用し、小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。