現代社会において、AI(人工知能)はもはやSFの世界の話ではなく、私たちの生活やビジネスのあらゆる側面に浸透しつつあります。スマートフォンの音声アシスタントから、ECサイトの商品レコメンド、医療現場での画像診断支援まで、その活用範囲は日々拡大しています。この技術革新の中心的な役割を担うのが「AIエンジニア」です。

本記事では、今最も注目される職業の一つであるAIエンジニアについて、その定義から仕事内容、年収、将来性、求められるスキル、そして未経験から目指すためのロードマップまで、網羅的に解説します。AIという最先端技術を駆使し、未来を創造する仕事に興味がある方は、ぜひこの記事を通じてAIエンジニアという職業の全体像を掴んでください。

目次

AIエンジニアとは

AIエンジニアとは、一言で言えば「AI(人工知能)技術を専門的に扱い、社会やビジネスの課題を解決するためのシステムやサービスを開発・実装する技術者」のことです。AIという広範な技術領域の中でも、特に「機械学習」やその一分野である「ディープラーニング(深層学習)」といった技術を駆使して、実用的なソリューションを生み出すプロフェッショナルを指します。

AIの役割は、データの中から特定のパターンや法則性を見つけ出し、それに基づいて「識別」「予測」「実行」といった人間のような知的振る舞いをコンピューターにさせることです。例えば、大量の猫の画像データから「猫らしさ」という特徴を学習し、新しい画像が猫であるかどうかを識別する「画像認識AI」や、過去の販売データから将来の売上を予測する「需要予測AI」などがその代表例です。

AIエンジニアは、こうしたAIモデルをただ作るだけではありません。その前段階として、そもそも「ビジネス上のどんな課題をAIで解決できるのか」を考え、必要なデータを集めて整理し、実際にAIモデルを設計・開発します。そして、開発したAIを既存のシステムやアプリケーションに組み込み、安定して稼働するように運用・保守し、さらには時代の変化や新たなデータに合わせて性能を改善していく、という一連のプロセス全てに責任を持ちます。

なぜ今、AIエンジニアがこれほどまでに注目されているのでしょうか。その背景には、以下の三つの大きな技術的進展があります。

- ビッグデータの活用: インターネットやIoTデバイスの普及により、企業や社会が扱うデータ量が爆発的に増加しました。AIは、この膨大なデータ(ビッグデータ)を「燃料」として学習することで、その性能を飛躍的に向上させます。

- 計算能力(コンピューティングパワー)の向上: ディープラーニングのような複雑な計算を高速に処理できるGPU(Graphics Processing Unit)などのハードウェアが進化し、手軽に利用できるようになったことで、これまで理論上は可能でも現実的ではなかった高度なAIモデルの開発が実現可能になりました。

- アルゴリズムの進化: 新しいAIのアルゴリズムが次々と考案され、オープンソースのライブラリやフレームワーク(TensorFlowやPyTorchなど)として公開されています。これにより、多くのエンジニアが最先端の技術にアクセスしやすくなり、開発のハードルが大きく下がりました。

これらの要因が組み合わさり、AI技術は研究段階から実用化のフェーズへと移行しました。その結果、あらゆる業界で業務効率化、新サービス創出、コスト削減などを目的にAI導入が加速しており、その担い手であるAIエンジニアの需要が急激に高まっているのです。

AIエンジニアは、単なるプログラマーではありません。数学や統計学の深い知識を基にデータの本質を理解し、ビジネスの課題を的確に捉え、そして最先端のテクノロジーを実装する、科学者、コンサルタント、開発者の側面を併せ持つ複合的な専門職と言えるでしょう。これからの社会基盤を支える技術を創り出す、非常に重要でやりがいの大きな仕事です。

AIエンジニアと類似職種との違い

AIやデータ活用に関連する職種には、「機械学習エンジニア」や「データサイエンティスト」など、AIエンジニアとよく似た名前のものがいくつか存在します。これらの職種は担当領域が重なる部分も多く、企業によっては役割が明確に区別されていないこともありますが、専門性の中心には明確な違いがあります。ここでは、それぞれの職種との違いを理解し、AIエンジニアの立ち位置をより明確にしていきましょう。

機械学習エンジニアとの違い

AIエンジニアと最も混同されやすいのが「機械学習エンジニア」です。実際、多くの現場では同義で使われることも少なくありません。しかし、厳密にはそのスコープに違いがあります。

AI(人工知能)は、機械学習を含むより広範な概念です。AIには、機械学習以外にも、ルールベースの推論や探索アルゴリズムなど、様々なアプローチが含まれます。一方で、機械学習エンジニアは、その名の通り「機械学習」の技術に特化し、そのモデル開発とシステムへの実装を主たる業務とします。

| 比較項目 | AIエンジニア | 機械学習エンジニア |

|---|---|---|

| 主な焦点 | AI技術全般を活用したシステム・サービスの開発・実装 | 機械学習モデルの開発・実装・運用 |

| 技術範囲 | 機械学習、ディープラーニングに加え、ルールベースAI、探索アルゴリズムなど広範 | 機械学習、ディープラーニングが中心 |

| 役割の傾向 | AIを活用したソリューション全体の設計・構築から運用までを担う、より広範なエンジニアリング | 機械学習モデルの精度向上やパフォーマンスチューニング、MLOps構築など、モデル実装に特化 |

| 具体例 | チャットボットの開発(自然言語処理)、需要予測システムの構築、自動運転技術の開発など | 商品レコメーションエンジンの開発、不正検知モデルの構築、音声認識モデルのチューニングなど |

簡単に言えば、AIエンジニアは「AIという大きな枠組みで何ができるか」を考え、システム全体を構築する役割を担うことが多いのに対し、機械学習エンジニアはそのシステムの中核をなす「機械学習モデル」部分を専門的に深掘りする役割、と捉えることができます。ただし、現代のAI開発の主流は機械学習であるため、AIエンジニアの業務内容の多くが機械学習エンジニアの業務と重なるのが実情です。したがって、AIエンジニアを目指すのであれば、機械学習に関する深い知識と実装スキルは必須と言えます。

データサイエンティストとの違い

データサイエンティストも、AIエンジニアと同様にデータを扱う専門家ですが、その目的とアウトプットが大きく異なります。

データサイエンティストの主たる目的は、「データ分析を通じてビジネス上の意思決定に役立つ知見を見つけ出し、提言すること」です。彼らは統計学や情報科学を駆使してデータを多角的に分析し、課題の原因を特定したり、将来のビジネスチャンスを発見したりします。その最終的なアウトプットは、分析レポートや経営層へのプレゼンテーション、事業戦略の提案などであることが多いです。

一方、AIエンジニアの主たる目的は、「分析によって得られた知見やAIモデルを、実際に動作するシステムやプロダクトとして実装すること」です。彼らはソフトウェアエンジニアリングのスキルを駆使して、分析結果を自動化・システム化し、継続的に価値を生み出す仕組みを構築します。

| 比較項目 | AIエンジニア | データサイエンティスト |

|---|---|---|

| 主な目的 | システムやプロダクトの開発・実装 | データ分析によるビジネス課題の解決・意思決定支援 |

| 主要スキル | ソフトウェア開発、機械学習、インフラ構築、MLOps | 統計学、データ分析、ビジネス理解、課題設定力、可視化 |

| アウトプット | AI搭載アプリケーション、API、自動化システムなど | 分析レポート、ダッシュボード、事業戦略への提言など |

| 活動フェーズ | 課題分析から要件定義、開発、運用まで一貫して関与 | 課題設定、データ収集・分析、示唆の抽出、報告が中心 |

例えるなら、あるECサイトで「どのような顧客が離脱しやすいか」という課題があった場合、データサイエンティストは顧客の行動ログや購買履歴を分析し、「初回購入から3ヶ月以内に再購入がない、特定のカテゴリーの商品しか見ていないユーザーは離脱率が高い」といったインサイト(洞察)を報告書にまとめます。

その報告を受け、AIエンジニアは「では、そうした離脱予備軍のユーザーに対して、パーソナライズされたクーポンを自動で配信するシステムを作ろう」と考え、離脱確率を予測するAIモデルを開発し、マーケティングオートメーションツールと連携させるシステムを構築します。

このように、データサイエンティストが「What(何をすべきか)」や「Why(なぜそう言えるのか)」をデータから見つけ出す役割だとすれば、AIエンジニアは「How(どうやって実現するか)」を技術で形にする役割を担っていると言えます。両者は密接に連携しながらプロジェクトを進める、車の両輪のような存在です。

プログラマーとの違い

プログラマーは、コンピュータープログラムを作成する技術者の総称です。Webアプリケーションを開発するWebプログラマーや、スマートフォンアプリを開発するモバイルアプリプログラマーなど、様々な種類があります。AIエンジニアもプログラミングを行うため、広義にはプログラマーの一種と見なすこともできますが、求められる専門性が大きく異なります。

最も大きな違いは、AIエンジニアが扱う対象が「データ」と「不確実性」である点です。

一般的なプログラマーが開発するシステムは、例えば「ボタンが押されたら、Aという処理を実行する」といったように、あらかじめ定められたルール(仕様)に基づいて、決定論的に動作するものを構築します。

対して、AIエンジニアが開発するシステムは、「大量のデータから学習したパターンに基づいて、最も確からしい答えを推論する」という、確率的・非決定論的な動作をします。そのため、AIエンジニアにはプログラミングスキルに加えて、AIモデルの挙動を数学的に理解するための知識(線形代数、微分積分、確率統計など)が不可欠です。

| 比較項目 | AIエンジニア | 一般的なプログラマー(例:Webプログラマー) |

|---|---|---|

| 扱う対象 | データ、確率、アルゴリズム | 仕様、ロジック、UI/UX |

| システムの動作 | 非決定的・確率的(学習データに依存) | 決定的(仕様通りに動作) |

| 必要な付加知識 | 数学(線形代数、微積分)、統計学、機械学習理論 | Web技術(HTTP、サーバー、DB)、フレームワークの知識 |

| 開発プロセス | 実験と評価のサイクル(モデルのチューニング)が中心 | 要件定義→設計→実装→テストというウォーターフォールまたはアジャイル開発 |

AIエンジニアは、単にコードを書くだけでなく、どのアルゴリズムを選択するか、どのようなデータで学習させるか、モデルの性能をどう評価するかといった、試行錯誤と実験的なアプローチが業務の多くを占めます。この点が、仕様通りに正確なプログラムを構築することが主目的である一般的なプログラマーとの本質的な違いと言えるでしょう。

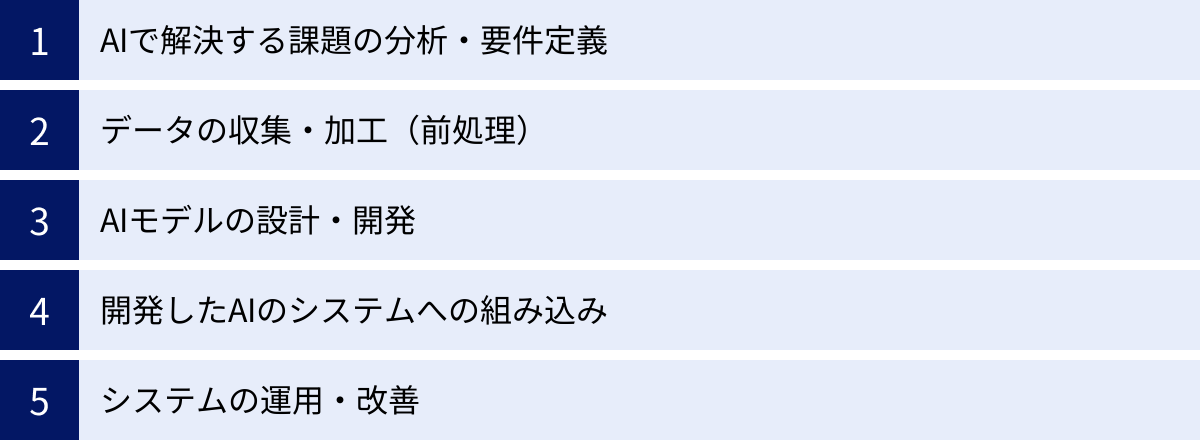

AIエンジニアの主な仕事内容

AIエンジニアの仕事は、単にAIモデルをプログラミングすることだけにとどまりません。ビジネス課題の発見から、実際にAIが組み込まれたシステムが安定稼働し、価値を生み出し続けるまでの一連のライフサイクル全体に関わります。ここでは、AIエンジニアが担当する主要な業務内容を5つのフェーズに分けて具体的に解説します。

AIで解決する課題の分析・要件定義

すべてのAIプロジェクトは、「何を解決するのか」という問いから始まります。この最初のフェーズが、プロジェクトの成否を大きく左右する極めて重要な段階です。

AIエンジニアは、ビジネスサイドの担当者(事業部長、マーケター、企画担当者など)と密にコミュニケーションを取り、彼らが抱える課題やニーズを深くヒアリングします。「売上を伸ばしたい」「コストを削減したい」「業務を効率化したい」といった漠然とした要望の中から、「どの業務プロセスに、どのようなAI技術を適用すれば、最も効果的に課題を解決できるか」を見極めるのが役割です。

例えば、「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかりすぎている」という課題に対しては、「よくある質問に自動で回答するチャットボットを導入する」「問い合わせ内容を自動で分類し、適切な担当者に振り分けるシステムを構築する」といった具体的な解決策を提案します。

さらに、技術的な観点から実現可能性の評価(Feasibility Study)も行います。アイデアは良くても、それを実現するために必要なデータが十分に存在しない、あるいは現在の技術レベルでは精度を出すのが難しい、といったケースも少なくありません。そのため、小規模な実験(PoC: Proof of Concept / 実現可能性検証)を行い、技術的な実現性や投資対効果を事前に検証します。

最終的に、このフェーズでは以下のような項目を明確にした「要件定義書」を作成します。

- プロジェクトの目的とゴール: AI導入によって何を達成するのか(例:問い合わせ対応時間を50%削減する)

- AIの機能要件: AIが具体的に何をするのか(例:90%以上の精度で問い合わせを5つのカテゴリに分類する)

- 必要なデータ: どのようなデータを、どこから、どのくらいの量集める必要があるか

- 評価指標: AIの性能を測るための具体的な指標(例:正解率、再現率)

この段階でビジネスと技術の両面から深く考察し、関係者間の認識を一致させることが、後の手戻りを防ぎ、プロジェクトを成功に導く鍵となります。

データの収集・加工(前処理)

AI、特に機械学習モデルは、「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」という言葉に象徴されるように、学習に用いるデータの質と量がその性能を直接的に決定します。そのため、AIエンジニアの仕事において、データの前処理は非常に地味ながらも極めて重要な作業であり、プロジェクト全体の時間の多くを占めることもあります。

まず、要件定義に基づいて必要なデータを収集します。データは社内のデータベース、Webサイトのログ、センサーデータ、外部から購入するデータセットなど、様々な場所に散在しているため、それらを一箇所に集約する必要があります。

収集しただけの「生データ」は、そのままではAIの学習には使えません。多くの場合、以下のような加工(前処理)が必要になります。

- データクレンジング: 欠損値(データが抜けている部分)の補完や、異常値(明らかに誤った値)の除去・修正を行います。

- フォーマットの統一: 日付の表記揺れ(「2023/01/01」「2023-1-1」など)や、単位の違い(円とドルなど)を統一します。

- 特徴量エンジニアリング: 生データから、AIが学習しやすいような新しい特徴(変数)を作成します。例えば、顧客の「生年月日」データから「年齢」という特徴量を作成したり、ECサイトのアクセスログから「直近1ヶ月の訪問回数」といった特徴量を作り出したりします。これはAIの予測精度に大きく影響する、経験とセンスが問われる作業です。

- アノテーション(ラベリング): 教師あり学習の場合、データに正解ラベルを付与する作業が必要です。例えば、画像認識AIを作るなら、大量の画像一枚一枚に「犬」「猫」といったタグを付けたり、医療画像であれば「病変あり」「病変なし」といったラベルを専門家が付けたりします。

これらの地道な作業を通じて、高品質でクリーンな「学習データセット」を準備することが、高性能なAIモデルを開発するための土台となります。

AIモデルの設計・開発

質の高いデータが準備できたら、いよいよAIモデルの心臓部を設計・開発するフェーズに入ります。

まず、解決したい課題の種類に応じて、最適な機械学習のアルゴリズムを選択します。例えば、株価のように連続的な数値を予測するなら「回帰」、メールがスパムかどうかを判定するなら「分類」、顧客を似たようなグループに分けるなら「クラスタリング」、画像の中から物体を検出するなら「物体検出(ディープラーニングのCNNなど)」といったように、多種多様なアルゴリズムの中から適切なものを選び出します。

次に、選んだアルゴリズムを基に、Pythonなどのプログラミング言語と、TensorFlow, PyTorch, Scikit-learnといった専門のライブラリやフレームワークを使ってモデルを実装します。そして、準備した学習データセットを使ってモデルに学習(トレーニング)させます。

学習させたモデルは、未知のデータ(テストデータ)を使ってその性能を評価します。要件定義で定めた評価指標(正解率、適合率、再現率、F値など)を用いて、目標とする精度に達しているかを確認します。

一度で目標精度に達することは稀で、通常は「ハイパーパラメータチューニング」と呼ばれる調整作業を何度も繰り返します。これは、学習率や隠れ層の数といった、モデルの挙動を制御する設定値を変更しながら、最適な組み合わせを見つけ出す試行錯誤のプロセスです。この実験的なサイクルを根気強く回し、モデルの性能を最大限に引き出していくのが、AIエンジニアの腕の見せ所です。

開発したAIのシステムへの組み込み

高性能なAIモデルが完成しても、それ単体ではただのプログラムファイルに過ぎません。ビジネス価値を生むためには、実際にユーザーが利用するアプリケーションや、既存の業務システムに組み込む必要があります。

例えば、開発した需要予測モデルを、在庫管理システムから利用できるようにしたり、画像認識モデルを、スマートフォンのカメラアプリから呼び出せるようにしたりします。この連携を実現するために、多くの場合、AIモデルの機能を外部から簡単に呼び出せるようにAPI(Application Programming Interface)として提供する形をとります。

また、AIモデル、特にディープラーニングモデルは大量の計算リソースを必要とするため、その処理を行うためのサーバー(インフラ)の構築も重要です。近年では、AWS(Amazon Web Services)やGoogle Cloud、Microsoft Azureといったクラウドプラットフォーム上に、AIの実行環境を構築するのが一般的です。AIエンジニアは、これらのクラウドサービスを駆使して、安定的かつスケーラブル(負荷に応じて拡張可能)なAIシステム基盤を設計・構築するスキルも求められます。

このフェーズは、AIの専門知識だけでなく、Web開発やインフラ構築といった、伝統的なソフトウェアエンジニアリングのスキルが非常に重要になります。

システムの運用・改善

AIシステムは、一度作って終わりではありません。むしろ、リリースしてからが本番とも言えます。AIモデルの性能は、時間の経過と共に変化する現実世界のデータに対応できなくなり、徐々に劣化していく(モデルドリフト)という宿命を持っています。

例えば、数年前に作られた需要予測AIは、コロナ禍のような社会の大きな変化や、新しい競合の出現による消費者の行動変容に対応できず、予測精度が著しく低下する可能性があります。

そのため、AIエンジニアはリリース後もシステムを継続的に監視(モニタリング)し、モデルの予測精度が一定の基準を下回っていないかを常にチェックします。そして、精度が低下してきたと判断した場合には、新たに収集されたデータを使ってモデルを再学習(リトレーニング)させ、性能を回復・向上させる必要があります。

このような、機械学習モデルの開発(Development)と運用(Operations)を効率的に、かつ継続的に行うための一連のプラクティスは「MLOps(Machine Learning Operations)」と呼ばれ、近年非常に重要視されています。AIエンジニアは、このMLOpsの考え方に基づき、モデルのデプロイ、モニタリング、再学習といったサイクルを自動化する仕組みを構築し、AIシステムが長期的に価値を提供し続けられるように維持・管理していく責任を負います。

AIエンジニアのやりがい

AIエンジニアは、高い専門性が求められる一方で、他では得がたい大きなやりがいを感じられる職業です。ここでは、多くのAIエンジニアが感じる魅力や働きがいを2つの側面からご紹介します。

最先端の技術開発に携われる

AIは、IT分野の中でも特に技術革新のスピードが凄まじい領域です。毎年のように新しい論文が発表され、画期的なアルゴリズムやモデル(例えば、近年の大規模言語モデルなど)が登場し、昨日までの常識が覆されることも珍しくありません。

AIエンジニアは、この技術の最前線に身を置き、世界中の研究者や開発者が生み出した最新の知見をいち早くキャッチアップし、それを自らの手でプロダクトやサービスに実装することができます。このダイナミックな環境は、知的好奇心が旺盛で、新しいことを学び続けるのが好きな人にとっては、この上ない魅力となるでしょう。

従来のシステム開発では、一度確立された技術を長期間にわたって使い続けることも多いですが、AI開発の世界では常にアンテナを高く張り、新しい手法を試すことが求められます。論文を読んだり、海外のカンファレンス動画を視聴したり、オープンソースのコードを解析したりといった学習活動そのものが、日々の業務に直結します。

自分が実装したモデルが、これまで不可能だったタスクを高い精度でクリアした時や、複雑なデータの中から誰も気づかなかったパターンを発見できた時の達成感は格別です。自らの技術力と探求心が、直接的にイノベーションの創出に繋がる。これこそが、AIエンジニアという仕事の大きな醍醐味の一つです。

また、この分野ではエンジニア個人の技術力がプロダクトの性能に大きく影響するため、自分のスキルを磨けば磨くほど、より高度でインパクトの大きいプロジェクトに挑戦できる機会が増えていきます。常に成長を実感しながら、技術の力で未来を切り拓いていける、エキサイティングなキャリアを歩むことができます。

社会課題の解決に貢献できる

AI技術の応用範囲は、特定の業界にとどまりません。医療、金融、製造、農業、教育、エンターテインメントなど、社会のあらゆる分野に浸透し、これまで解決が困難だった様々な課題に対する新たなソリューションを提供し始めています。AIエンジニアは、自らが開発した技術を通じて、社会をより良く、より豊かにすることに直接的に貢献できるという大きなやりがいを感じることができます。

具体的な貢献の形は多岐にわたります。

- 医療分野: CTやMRIの画像から、医師が見落とす可能性のある微小ながん細胞を検出するAIを開発し、早期発見・早期治療に貢献する。あるいは、膨大な医学論文を解析し、新薬開発のヒントを見つけ出すAIを構築する。

- 製造分野: 工場の生産ラインに設置されたカメラの映像から、製品の微細な傷や欠陥をリアルタイムで検知するAIを開発し、品質向上と検品作業の自動化を実現する。これにより、労働者の負担を軽減し、生産性を向上させる。

- 農業分野: ドローンが撮影した農地の空撮画像から、作物の生育状況や病害虫の発生を診断するAIを開発する。これにより、農薬や肥料の散布を最適化し、収穫量を増やすと同時に環境負荷を低減する。

- インフラ分野: 橋やトンネルなどの社会インフラの画像データから、ひび割れなどの劣化箇所を自動で検出するAIを開発し、点検作業の効率化と安全性の確保に貢献する。

- 環境問題: 気象データや衛星画像を解析し、自然災害(洪水、山火事など)の発生を早期に予測するAIや、エネルギー消費量を最適化して二酸化炭素排出量を削減するAIを開発する。

このように、AIエンジニアの仕事は、単に企業の利益を追求するだけでなく、人々の命を救ったり、労働環境を改善したり、持続可能な社会を実現したりといった、大きな社会的意義を持っています。自分たちのコードが、社会の根幹を支え、多くの人々の生活を向上させているという実感は、何物にも代えがたいモチベーションとなるでしょう。技術の力を信じ、それを使って世界をより良い場所にしたいと考える人にとって、AIエンジニアは理想的な職業と言えます。

AIエンジニアの年収の目安

AIエンジニアは、その高い専門性と市場における需要の高さから、ITエンジニアの中でも特に高水準の年収が期待できる職種の一つです。ただし、年収は個人のスキルレベル、経験年数、専門分野、所属する企業の規模や業界によって大きく変動します。

複数の大手求人サイトや転職エージェントの公開データを総合すると、日本のAIエンジニアの平均年収は、おおよそ600万円から1,000万円の範囲に収まることが多いようです。国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」による日本の給与所得者の平均給与が458万円であることを考えると、AIエンジニアは全体的に高い給与水準にあることが分かります。(参照:国税庁 令和4年分 民間給与実態統計調査)

年収の分布をスキルレベル別に見ると、以下のような傾向が見られます。

- ジュニアレベル(未経験〜経験3年程度): この段階では、指導を受けながら実務経験を積む時期にあたります。年収の目安は400万円〜600万円程度が一般的です。ポテンシャル採用の場合や、第二新卒として他のIT職種からキャリアチェンジする場合などが含まれます。

- ミドルレベル(経験3年〜5年程度): 自律的にAI開発プロジェクトを推進できるスキルを持つエンジニアです。AIモデルの設計・開発から実装までを一通り担当できるレベルで、年収は600万円〜900万円程度がボリュームゾーンとなります。この層が現在の求人市場で最も需要が高いと言えます。

- シニアレベル/リードエンジニア(経験5年以上): チームを技術的に牽引したり、複数のプロジェクトを統括したりする役割を担います。高度な専門知識に加え、後進の育成やアーキテクチャ設計能力も求められます。年収は800万円〜1,500万円、あるいはそれ以上になることも珍しくありません。

- トップレベル(専門領域のエキスパート、研究者など): 特定の分野(例:自然言語処理、画像認識、強化学習など)で国内トップクラスの技術力を持つエンジニアや、著名な国際学会で論文を発表するような研究者レベルになると、年収は1,500万円を超え、2,000万円以上を提示されるケースもあります。特に、外資系テック企業や、AIに特化したスタートアップの幹部クラスでは、ストックオプションなどを含めると非常に高い報酬が期待できます。

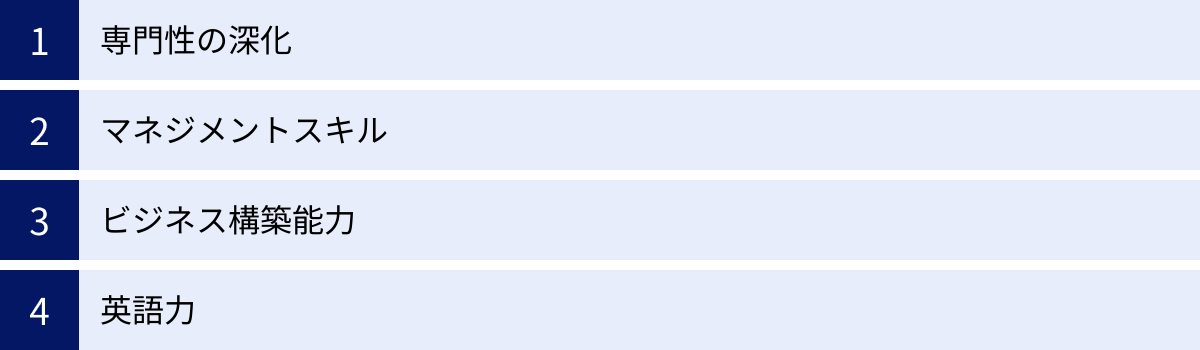

年収をさらに高める要因としては、以下のような点が挙げられます。

- 専門性の深化: 自然言語処理(特に大規模言語モデル)、画像認識、音声認識、強化学習など、需要の高い特定分野における深い専門知識と実績。

- マネジメントスキル: プロジェクトマネージャーやプロダクトマネージャーとして、プロジェクト全体やチームを管理・運営した経験。

- ビジネス構築能力: 技術を理解しているだけでなく、それをどうビジネスに結びつけ、事業を成長させるかを考え、実行できる能力。AIコンサルタントのような役割。

- 英語力: 最新の論文や技術ドキュメントは英語で発表されることがほとんどであるため、英語力は必須スキルとも言えます。また、外資系企業やグローバルなプロジェクトに参加することで、より高い報酬を得るチャンスが広がります。

AIエンジニアは、自身のスキルと経験を積み重ねることで、着実に年収を上げていくことが可能な、夢のある職種であると言えるでしょう。

AIエンジニアの将来性

AIエンジニアという職業の将来性は、非常に明るいと言えます。その理由は、AI技術が社会や経済に与えるインパクトの大きさと、それを支える人材への根強い需要にあります。ここでは、AIエンジニアの将来性を裏付ける3つの主要な要因について解説します。

AI市場の急速な拡大

AIエンジニアの需要を支える最も大きな要因は、AI市場そのものが驚異的なスピードで成長していることです。

国内の市場調査会社であるIDC Japanの発表によると、国内のAIシステム市場規模は2023年に6,121億8,800万円に達し、2028年には1兆5,366億4,400万円にまで拡大すると予測されています。これは、年間平均成長率(CAGR)が20.2%という非常に高い数値であり、AIへの投資が今後も継続的に、かつ加速度的に行われることを示唆しています。(参照:IDC Japan株式会社プレスリリース「国内AIシステム市場予測を発表」2024年4月11日)

この市場拡大は、AIエンジニアにとって直接的な追い風となります。市場が大きくなるということは、それだけ多くの企業がAIを活用した新しいプロジェクトを立ち上げ、新たなサービスや製品を開発するということです。その結果、AIシステムの設計、開発、運用を担うAIエンジニアの求人数も必然的に増加し続けます。成長市場に身を置くことは、キャリアの安定性と発展性において極めて有利に働きます。

あらゆる業界での需要の高まり

かつてAIの活用は、一部のIT企業や研究機関に限られていました。しかし現在では、デジタルトランスフォーメーション(DX)の潮流に乗り、あらゆる業界の企業が競争力を維持・強化するためにAI導入を不可欠なものと捉え始めています。

- 製造業: 熟練工の技術をAIで継承する「匠の技のデジタル化」、予知保全によるダウンタイムの削減。

- 金融業: AIによる不正取引の検知、ローンの与信審査の自動化、パーソナライズされた資産運用アドバイス。

- 小売・EC: 顧客の購買行動に基づくレコメンデーション、需要予測による在庫の最適化。

- 医療・ヘルスケア: 診断支援、創薬プロセスの効率化、個人の健康状態に合わせた予防医療の提案。

- 交通・物流: 自動運転技術の開発、最適な配送ルートのリアルタイム算出。

- 農業: 作物の生育管理の自動化、収穫量の予測。

- エンターテインメント: ゲームキャラクターのAI、映像や音楽の自動生成。

このように、AIは特定の産業だけでなく、社会全体のインフラとなりつつあります。これは、AIエンジニアの活躍の場がIT業界だけでなく、ありとあらゆる産業に広がっていることを意味します。自分の興味や関心がある分野で、専門知識を活かしてAI開発に携わるといったキャリアの選択肢も豊富に存在します。今後、企業のAI活用がさらに深化するにつれて、各業界のドメイン知識(専門知識)を持ったAIエンジニアの価値はますます高まっていくでしょう。

専門性の高さと人材不足

AIエンジニアに求められるスキルセットは、プログラミング、数学・統計学、機械学習理論、データベース、クラウド技術など多岐にわたり、一朝一夕で習得できるものではありません。この高い専門性が参入障壁となり、結果としてAIエンジニアは希少な人材となっています。

経済産業省が発表した「IT人材需給に関する調査(2019年)」では、2030年にはIT人材全体で最大約79万人が不足すると予測されていますが、中でもAIやビッグデータを担う「先端IT人材」の不足は特に深刻化すると指摘されています。(参照:経済産業省 IT人材需給に関する調査)

需要が供給を大幅に上回る状況は、今後も長期的に続くと予想されます。この人材不足は、AIエンジニアにとって大きなチャンスです。希少価値が高いということは、それだけ有利な条件で就職・転職しやすく、高い報酬を得られる可能性が高いことを意味します。また、企業から「替えのきかない存在」として大切にされ、やりがいのある重要なプロジェクトを任される機会も多くなります。

結論として、拡大し続ける市場、全産業にわたる需要、そして慢性的な人材不足という3つの強力な要因に支えられ、AIエンジニアは今後数十年にわたって安定的に需要があり、社会から求められ続ける、極めて将来性の高い職業であると言えるでしょう。

AIエンジニアに必須のスキル・知識

AIエンジニアとして活躍するためには、特定のプログラミング言語だけでなく、数学的な素養や各種テクノロジーに関する幅広い知識が求められます。ここでは、AIエンジニアを目指す上で必ず押さえておきたい5つの必須スキル・知識について解説します。

プログラミングスキル(特にPython)

AI開発の現場で、事実上の標準言語となっているのがPythonです。AIエンジニアにとって、Pythonを自在に操れることは最低限の必須スキルと言えます。

なぜPythonがこれほどまでに広く使われているのでしょうか。その理由は、以下の点にあります。

- シンプルで学びやすい文法: コードが簡潔で読みやすく、初学者でも比較的習得しやすい。

- 豊富なライブラリとフレームワーク: AI・機械学習開発を強力にサポートする、質の高いライブラリが数多く存在します。これらを活用することで、複雑なアルゴリズムも効率的に実装できます。

- コミュニティと情報量: 世界中の開発者が利用しているため、Web上にチュートリアルやサンプルコード、Q&Aなどの情報が豊富にあり、学習や問題解決がしやすい。

AIエンジニアとして、特に習熟しておくべき代表的なPythonライブラリは以下の通りです。

| ライブラリ名 | 主な用途 |

|---|---|

| NumPy | 数値計算・多次元配列を高速に処理するためのライブラリ。 機械学習におけるあらゆるデータ処理の基盤となる。 |

| Pandas | データ分析・操作を効率的に行うためのライブラリ。 CSVファイルなどの読み込みや、データフレーム形式でのデータ整理・加工に必須。 |

| Scikit-learn | 機械学習の総合ライブラリ。 回帰、分類、クラスタリングなど、古典的な機械学習アルゴリズムの多くが手軽に利用できる。 |

| TensorFlow | Googleが開発した、ディープラーニング(深層学習)のための代表的なフレームワーク。 柔軟なモデル構築が可能で、研究から本番環境まで幅広く使われる。 |

| PyTorch | Facebook(現Meta)が開発した、ディープラーニングのためのフレームワーク。 直感的で柔軟なコーディングが特徴で、特に研究分野で高い人気を誇る。 |

まずはこれらのライブラリを使いこなし、データの前処理からモデルの構築、評価までの一連の流れをスムーズに実装できるレベルを目指すことが重要です。

数学・統計学の知識

AIエンジニアは、単にライブラリの使い方を知っているだけでは不十分です。ライブラリが内部で何をしているのか、つまりAIアルゴリズムの理論的な背景を理解するために、数学と統計学の知識が不可欠です。

数学的な理解があれば、以下のようなことが可能になります。

- モデルがなぜうまく機能しないのか、原因を論理的に推測できる。

- 最新の論文に書かれている数式を理解し、新しいアルゴリズムを自分で実装できる。

- 課題に対して、どのアルゴリズムを選択するのが最も適切かを判断できる。

特に重要となるのは、以下の3つの分野です。

- 線形代数: ベクトルや行列の計算を扱います。画像データや単語のベクトル表現など、機械学習で扱うデータの多くは行列形式で表現されるため、データ処理の根幹をなす知識です。

- 微分・積分: モデルの学習プロセスにおける「最適化」で中心的な役割を果たします。誤差を最小化するために、パラメータをどの方向にどれだけ更新すればよいかを計算する「勾配降下法」は、微分の概念そのものです。

- 確率・統計学: データのばらつきや分布を理解し、モデルの予測結果がどの程度信頼できるのかを評価するために必須です。期待値、分散、確率分布、仮説検定などの基本的な概念を理解しておく必要があります。

これらの知識は、AIのブラックボックスを解き明かし、より本質的なレベルでAIを使いこなすための強力な武器となります。

AI・機械学習・ディープラーニングの知識

プログラミングと数学を土台として、AIの中核技術である機械学習とディープラーニングに関する専門知識を深める必要があります。これには、代表的なアルゴリズムの仕組み、長所・短所、そしてどのようなタスクに適しているかを体系的に理解することが含まれます。

- 機械学習の基本概念: 「教師あり学習」「教師なし学習」「強化学習」という3つの主要なカテゴリの違いを明確に理解することが出発点です。

- 代表的なアルゴリズム:

- 教師あり学習: 線形回帰、ロジスティック回帰、サポートベクターマシン(SVM)、決定木、ランダムフォレスト、勾配ブースティングなど。

- 教師なし学習: k-meansクラスタリング、主成分分析(PCA)など。

- ディープラーニング(深層学習):

- ニューラルネットワークの基礎: パーセプトロン、活性化関数、順伝播と逆伝播(バックプロパゲーション)の仕組み。

- CNN (畳み込みニューラルネットワーク): 画像認識で絶大な力を発揮するモデル。畳み込み層やプーリング層の役割を理解する。

- RNN (再帰型ニューラルネットワーク): 時系列データや自然言語など、順序性のあるデータの扱いに長けたモデル。LSTMやGRUといった発展形も重要。

- Transformer: 近年の自然言語処理(NLP)でブレークスルーを起こしたモデル。自己注意機構(Self-Attention)の概念を理解する。

これらの知識を身につけることで、目の前の課題に対して「引き出し」を多く持ち、最適な解決策を設計・提案できるようになります。

データベース・ビッグデータ関連の知識

AIはデータを燃料として動くため、そのデータを効率的に格納・管理・取得するためのデータベースに関する知識は欠かせません。特に、リレーショナルデータベースを操作するための言語であるSQL(Structured Query Language)は、AIエンジニアにとって必須のスキルです。多くの企業では、学習データがデータベース内に格納されており、SQLを使って必要なデータを抽出する場面が頻繁にあります。

また、現代のAIが扱うデータは、従来のデータベースでは処理しきれないほど巨大な「ビッグデータ」であることが多いです。そのため、大量のデータを分散処理するための技術知識も求められます。

- Hadoop: ビッグデータ分散処理の先駆けとなったフレームワーク。HDFS(分散ファイルシステム)とMapReduce(分散処理プログラミングモデル)が中核。

- Spark: Hadoopよりも高速なインメモリ処理が可能な分散処理エンジン。ストリーミングデータ処理にも対応しており、現在広く利用されている。

これらの技術を理解し、ビッグデータを扱うためのデータ基盤(データレイク、データウェアハウスなど)の概念を知っておくことで、より大規模なAIプロジェクトに対応できるようになります。

クラウドプラットフォームに関する知識

AI、特にディープラーニングのモデルを学習させるには、膨大な計算能力(コンピューティングパワー)が必要です。高性能なGPUを搭載したサーバーを自社で何台も用意するのはコスト的にも運用的にも負担が大きいため、現在ではクラウドプラットフォームを利用するのが一般的です。

主要なクラウドサービスであるAWS (Amazon Web Services)、Google Cloud (GCP)、Microsoft Azureは、いずれもAI・機械学習開発を支援するための強力なサービスを提供しています。

- コンピューティングリソース: 必要な時に必要なだけ、高性能なGPUインスタンスを時間単位でレンタルできる。

- マネージドAI/MLサービス:

- Amazon SageMaker (AWS)

- Vertex AI (Google Cloud)

- Azure Machine Learning (Azure)

これらのサービスを利用すると、データの前処理、モデルの学習、デプロイ、運用(MLOps)までの一連のワークフローを効率的に構築できます。AIエンジニアは、これらのクラウドサービスに関する知識を持ち、自社のプロジェクト要件に合わせて最適なサービスを選択・活用できる能力が求められます。クラウドを使いこなせるかどうかは、開発のスピードとコスト、そしてシステムの拡張性に直結します。

AIエンジニアにおすすめの資格4選

AIエンジニアになるために必須の資格はありませんが、資格の取得は自身のスキルレベルを客観的に証明し、知識を体系的に整理する上で非常に有効です。また、転職活動においても、学習意欲の高さを示すアピール材料となります。ここでは、AIエンジニアを目指す方や、さらなるスキルアップを図りたい方におすすめの資格を4つ紹介します。

① G検定・E資格

G検定とE資格は、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が主催する、AI分野で最も知名度の高い資格の一つです。それぞれ対象者と目的が明確に分かれています。

| 資格名 | G検定(ジェネラリスト検定) | E資格(エンジニア資格) |

|---|---|---|

| 対象者 | AIをビジネスに活用したい全ての人(企画職、営業職、経営者、エンジニアなど) | ディープラーニングを実装するエンジニア |

| 目的 | AI・ディープラーニングの活用リテラシーを習得し、事業活用の方針を立てられるようになること | ディープラーニングの理論を理解し、適切な手法を選択して実装できる能力を証明すること |

| 主な出題範囲 | AIの歴史、人工知能の定義、機械学習・ディープラーニングの概要と手法、産業への応用事例、法律・倫理 | 応用数学(線形代数、確率統計、情報理論)、機械学習、深層学習(CNN, RNNなど)、開発・運用環境 |

| 受験資格 | 誰でも受験可能 | JDLA認定プログラムを試験日の過去2年以内に修了していること |

| 位置づけ | AIに関する幅広い知識を問う、入門〜中級者向けの資格 | ディープラーニングの実装スキルを問う、専門家向けの資格 |

AIエンジニアを目指すのであれば、まずG検定でAIに関する全体像とビジネス活用の知識を固め、その後、より専門的なE資格の取得を目指すのが王道のステップです。E資格はJDLAが認定した有料のプログラムを受講する必要があるためハードルは高いですが、その分、ディープラーニングの実装能力を強力に証明できます。(参照:一般社団法人日本ディープラーニング協会 公式サイト)

② Python3エンジニア認定データ分析試験

この試験は、一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会が実施する、Pythonを使ったデータ分析の基礎や方法を問う資格です。

AI開発の標準言語であるPython、特にデータ分析に不可欠なNumPyやPandasといったライブラリの知識を証明するのに適しています。AIエンジニアの仕事の多くはデータの前処理や分析が占めるため、この試験で問われるスキルは非常に実務的です。

試験は、公式の教科書(『Pythonによるあたらしいデータ分析の教科書』)から主に出題されるため、対策がしやすいのも特徴です。これからPythonを使ったデータ分析を学び始める方が、基礎知識が定着しているかを確認し、次のステップ(機械学習ライブラリの学習など)に進むためのマイルストーンとして活用するのがおすすめです。(参照:一般社団法人Pythonエンジニア育成推進協会 公式サイト)

③ AWS認定資格

前述の通り、現代のAI開発においてクラウドプラットフォームの活用は不可欠です。中でも、世界トップシェアを誇るAWS(Amazon Web Services)のスキルを証明するAWS認定資格は、市場価値が非常に高いです。

AIエンジニアに特におすすめなのが「AWS Certified Machine Learning – Specialty」です。この資格は、AWS上で機械学習モデルの設計、トレーニング、チューニング、デプロイを行う能力を検証する専門資格です。

この資格を取得する過程で、

- AWSの主要な機械学習サービス(Amazon SageMakerなど)の使い方

- データエンジニアリング(Kinesis, Glueなど)

- モデリング(アルゴリズムの選択、ハイパーパラメータチューニング)

- MLOpsの実践

といった、クラウド上での実践的なAIシステム構築スキルを体系的に学ぶことができます。難易度は高いですが、取得できれば即戦力として活躍できる高度なクラウド×AIスキルを持っていることの強力な証明となります。まずは基礎レベルの「AWS Certified Cloud Practitioner」から始め、ステップアップしていくのも良いでしょう。(参照:アマゾン ウェブ サービス(AWS)公式サイト)

④ 基本情報技術者試験・応用情報技術者試験

これらの資格は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する国家試験で、ITに関する基礎的・応用的知識を網羅的に問うものです。AIに特化した資格ではありませんが、取得には大きなメリットがあります。

- 基本情報技術者試験(FE): ITエンジニアの登竜門とされ、コンピューターサイエンスの基礎(アルゴリズム、データ構造、ネットワーク、データベース、セキュリティなど)を体系的に学べます。AIエンジニアにとっても、これらのITの共通基盤となる知識は必須であり、土台を固めるのに最適です。

- 応用情報技術者試験(AP): 基本情報技術者のワンランク上の資格で、より高度な技術知識に加え、マネジメントやストラテジ(経営戦略)に関する知識も問われます。技術力だけでなく、プロジェクト管理やビジネス課題解決の視点も持っていることをアピールできます。

AIという専門分野に進む前に、まずはITエンジニアとしての盤石な基礎を築きたい、あるいは自身の知識に漏れがないかを確認したいという場合に、これらの資格の学習は非常に有効です。特に未経験からIT業界を目指す場合、基本情報技術者資格は学習意欲と基礎知識の証明として高く評価される傾向にあります。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)公式サイト)

AIエンジニアのキャリアパス

AIエンジニアとしてキャリアをスタートさせた後、どのような道筋を歩んでいけるのでしょうか。その専門性を活かして、多様なキャリアパスを描くことが可能です。ここでは、代表的な4つのキャリアパスを紹介します。

AI開発のスペシャリスト

一つの道を究める、職人タイプのキャリアパスです。AIエンジニアとして現場での開発経験を積み重ね、特定の技術領域における専門性を極めていきます。

例えば、

- 自然言語処理(NLP)スペシャリスト: 大規模言語モデル(LLM)のファインチューニングや、高度な対話システム、要約・翻訳エンジンの開発を専門とする。

- 画像認識スペシャリスト: 医療画像の解析、自動運転における物体検出、製造ラインでの外観検査など、コンピュータービジョンの専門家として活躍する。

- 強化学習スペシャリスト: ロボット制御やゲームAI、リソース最適化など、試行錯誤を通じて最適な方策を学習する強化学習のアルゴリズム開発をリードする。

このようなスペシャリストは、企業の研究開発部門や、AI技術をコアとするスタートアップなどで、最先端の技術課題に取り組むことが多くなります。常に最新の論文を追い、新しいアルゴリズムを実装・検証することで、企業の技術的な優位性を築く中心人物となります。技術的な探求が好きで、一つの分野を深く掘り下げたいという志向を持つ人に向いています。

データサイエンティスト

AIエンジニアとしての開発経験を活かし、よりビジネスの上流工程や分析業務に軸足を移すキャリアパスです。

AIエンジニアは「どうやってAIシステムを作るか(How)」に重点を置きますが、データサイエンティストは「データを分析して、どんなビジネス課題を解決すべきか(What, Why)」に重点を置きます。AIモデル開発の経験があるため、技術的な実現可能性を踏まえた上で、より精度の高い分析や、効果的な施策提案が可能になります。

例えば、開発したAIモデルの予測結果をさらに深く分析し、新たなビジネスインサイトを抽出したり、そもそもどのようなデータを収集し、どのようなKPIを設定すべきかといったデータ戦略の策定に関わったりします。技術とビジネスの橋渡し役として、データに基づいた企業の意思決定を強力に支援する存在です。

AIコンサルタント

技術的な知見とビジネス理解の両方を活かし、クライアント企業のAI導入を支援する専門家です。

AIコンサルタントは、クライアントが抱える経営課題や業務課題をヒアリングし、「その課題はAIで解決できるのか」「どのようなAIソリューションが最適か」「導入にはどのようなステップが必要で、どれくらいの投資対効果が見込めるか」といったことを分析・提案します。

AIエンジニアとしての実装経験があるため、机上の空論ではない、地に足のついた現実的な提案ができるのが強みです。プロジェクトの企画・立案から、開発チームの選定、プロジェクトマネジメント、導入後の効果測定まで、一気通貫でクライアントを支援します。高いコミュニケーション能力と課題解決能力が求められる、非常に付加価値の高いキャリアです。

プロジェクトマネージャー/プロダクトマネージャー

AI開発の現場経験を積んだ後、チームやプロジェクト全体を管理・牽引するマネジメント職へと進むキャリアパスです。

- プロジェクトマネージャー(PM): AI開発プロジェクトの責任者として、予算、スケジュール、人員、品質などを管理し、プロジェクトを成功に導きます。技術チームとビジネスサイドの間に立ち、円滑なコミュニケーションを促進するハブとしての役割も重要です。

- プロダクトマネージャー(PdM): 特定のAIプロダクトやサービスの責任者として、「どのようなプロダクトを作るか」「ユーザーにどのような価値を提供するか」を定義し、その実現に向けたロードマップを作成・実行します。市場調査、ユーザー分析、競合分析などを行い、プロダクトの成功にコミットします。

いずれの職種も、AI技術の特性(不確実性、実験的なプロセスなど)を深く理解していることが、的確な意思決定や計画立案に不可欠です。AIエンジニア出身のマネージャーは、現場のエンジニアから信頼されやすく、技術的な課題にも踏み込んだ議論ができるため、AIプロジェクトを成功に導く上で非常に重要な存在となります。

未経験からAIエンジニアになるためのロードマップ

AIエンジニアは高い専門性が求められるため、未経験から目指すのは決して簡単な道のりではありません。しかし、正しいステップを踏んで着実に学習を進めれば、十分に実現可能な目標です。ここでは、未経験者がAIエンジニアになるための現実的なロードマップを4つのステップで紹介します。

STEP1:学習方法を決める

まず最初に、自分に合った学習スタイルを決めることが重要です。主に「独学」と「プログラミングスクール」の2つの選択肢があります。

独学で学ぶ

- メリット:

- コストを抑えられる: 書籍やオンライン学習プラットフォームを利用すれば、比較的安価に学習を始められます。

- 自分のペースで進められる: 仕事や学業と両立しながら、自分の好きな時間に取り組めます。

- デメリット:

- 挫折しやすい: 疑問点をすぐに解決できず、モチベーションの維持が難しい場合があります。

- 体系的な学習が難しい: 何から学べば良いか分からず、知識が断片的になりがちです。

- 最新の情報や実務的なノウハウを得にくい: 公開されている情報だけでは、現場で求められるスキルとのギャップが生まれやすいです。

独学を選ぶ場合は、強い意志と自己管理能力が求められます。オンライン学習サイト(Coursera, Udemyなど)、専門書籍、技術ブログなどを組み合わせて、計画的に学習を進めることが成功の鍵です。

プログラミングスクールで学ぶ

- メリット:

- 体系的なカリキュラム: AIエンジニアに必要なスキルを効率的に学べるよう、順序立ててカリキュラムが組まれています。

- メンターのサポート: 現役エンジニアなどの講師に直接質問でき、エラーの解決やキャリア相談が可能です。

- 学習仲間との繋がり: 同じ目標を持つ仲間と学ぶことで、モチベーションを維持しやすくなります。

- 転職サポート: ポートフォリオ作成の指導や、企業紹介などの転職支援を受けられる場合が多いです。

- デメリット:

- コストがかかる: 独学に比べて数十万円単位の費用が必要です。

- 学習時間が固定される場合がある: 通学型やライブ授業形式の場合、ある程度時間を拘束されます。

未経験から最短距離で、かつ挫折せずにAIエンジニアを目指すのであれば、プログラミングスクールの活用が有力な選択肢となります。費用はかかりますが、時間と効率を買う投資と考えることができます。

STEP2:基礎スキルを習得する

学習方法を決めたら、いよいよ具体的なスキルの習得に入ります。以下の順序で学習を進めるのが効率的です。

- IT基礎知識・コンピューターサイエンス: まずは「基本情報技術者試験」のテキストなどを参考に、ITの全体像を学びます。

- 数学の復習: 高校レベルの数学(特に微分・積分、ベクトル)から始め、大学教養レベルの線形代数、確率・統計学の基礎を学びます。専門書だけでなく、図解の多い入門書やオンライン講座を活用すると理解しやすいでしょう。

- Pythonプログラミングの基礎: Pythonの文法、データ型、制御構文などをマスターします。その後、データ分析ライブラリであるNumPyとPandasの使い方を重点的に学習します。

- 機械学習の基礎と実装: Scikit-learnを使い、回帰や分類といった基本的な機械学習モデルを実際に手を動かして実装してみます。各アルゴリズムの理論も並行して学びます。

- ディープラーニングの基礎と実装: TensorFlowやPyTorchを使い、CNNやRNNといった基本的なディープラーニングモデルを実装します。ニューラルネットワークの仕組みや、バックプロパゲーションといった理論も理解を深めます。

- データベース(SQL)とクラウドの基礎: SQLの基本的なクエリを書けるようにし、AWSなどの主要なクラウドサービスにどのような機能があるのか、概要を把握しておきましょう。

このステップでは、理論の学習(インプット)と、実際にコードを書いて動かしてみる実践(アウトプット)をバランス良く繰り返すことが非常に重要です。

STEP3:ポートフォリオを作成して実力を証明する

学習した知識やスキルは、目に見える形で示さなければ企業には評価されません。そこで不可欠なのが「ポートフォリオ」の作成です。ポートフォリオとは、自身のスキルを証明するための成果物(作品集)のことです。

優れたポートフォリオは、単にチュートリアルを真似たものではなく、あなた自身の問題意識や創意工夫が反映されているものです。

- 課題設定: 自分で興味のあるテーマを見つけ、「なぜこの課題を解決したいのか」という背景を明確にします。(例:「好きなアーティストの歌詞を分析して、作風の変化を可視化したい」)

- データ収集: Webスクレイピングや公開されているデータセット(API経由など)を利用して、独自のデータを集めます。

- 実装・分析: 学習したスキルを駆使して、データの前処理、モデルの構築、分析を行います。

- 結果と考察: 作成したモデルの精度だけでなく、「なぜその結果になったのか」「どのような知見が得られたのか」「今後の改善点は何か」といった考察をまとめます。

これらの内容を、ソースコード(GitHubで公開)と説明資料(ブログ記事やスライド)にまとめてポートフォリオとします。kaggleなどのデータ分析コンペティションに参加し、その取り組みをまとめるのも、実力を示す良い方法です。質の高いポートフォリオは、実務経験がなくとも、あなたのポテンシャルと学習意欲を雄弁に物語ってくれます。

STEP4:IT業界で実務経験を積む

未経験からいきなり「AIエンジニア」として採用されるのは、非常にハードルが高いのが現実です。多くの場合、企業は即戦力となる実務経験者を求めています。

そこで、より現実的な戦略として、まずは関連性の高い他のIT職種で実務経験を積み、そこからAIエンジニアへキャリアチェンジするという道筋を検討しましょう。

例えば、

- WebエンジニアやSRE(Site Reliability Engineer)として就職: まずはソフトウェア開発やインフラ構築の基礎的な実務経験を積みます。ここで得られるシステム開発全般のスキルは、AIをシステムに組み込む際に必ず役立ちます。

- データアナリストとして就職: SQLやPythonを使ったデータ抽出・分析・可視化のスキルを実務で磨きます。ビジネス課題をデータでどう解決するかという視点を養うことができます。

これらの職種で2〜3年経験を積む傍ら、自己学習でAI・機械学習のスキルを深め、社内での異動の機会を狙ったり、経験者としてAIエンジニアのポジションに転職したりすることを目指します。このステップを踏むことで、ITエンジニアとしての土台を固めながら、より確実にAIエンジニアへの道を開くことができます。焦らず、着実にキャリアを築いていく視点が重要です。