現代のビジネス環境において、データは「21世紀の石油」とも呼ばれ、企業経営における最も重要な戦略的資産の一つとして認識されています。しかし、その価値を最大限に引き出すためには、データを適切に管理・統制する仕組みが不可欠です。そこで注目されているのが「データガバナンス」という概念です。

この記事では、データガバナンスの基本的な定義から、その重要性、具体的なメリット、導入の進め方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説します。DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する企業、データ活用に課題を抱える担当者、そしてデータドリブンな組織文化を目指すすべてのビジネスパーソンにとって、必見の内容となっています。この記事を通じて、データガバナンスへの理解を深め、自社のデータ戦略を次のレベルへと引き上げるための一歩を踏み出しましょう。

目次

データガバナンスとは

データガバナンスとは、組織がデータを戦略的資産として効果的かつ安全に管理し、その価値を最大化するための、方針、ルール、プロセス、組織体制などを体系的に整備・運用する仕組みを指します。単にデータを保護するだけでなく、組織全体でデータを正しく、一貫性を持って、効率的に利用できる状態を維持することを目的としています。

この「ガバナンス(Governance)」は「統治」や「管理」を意味し、企業経営におけるコーポレートガバナンス(企業統治)と同様の考え方をデータ管理に適用したものです。企業が多くの部門やシステムで構成されているように、データもまた、社内の様々な場所に散在し、異なる形式や品質で存在しています。これらのデータを野放しにすれば、部門ごとに解釈が異なったり、古い情報に基づいて誤った判断を下したり、あるいは情報漏洩などのセキュリティインシデントを引き起こしたりするリスクが高まります。

データガバナンスは、こうしたカオスな状態に陥るのを防ぎ、データという資産を組織的に統治するための羅針盤であり、法律のような役割を果たします。具体的には、以下のような問いに明確な答えを与えるための取り組みです。

- 誰がそのデータに対する責任を持つのか?(データオーナー、データスチュワードの定義)

- データはどこに保管され、どのように管理されているのか?(データ資産の可視化)

- そのデータの意味は何か?(用語や定義の標準化)

- データの品質は信頼できるか?(品質基準と測定方法の策定)

- 誰がそのデータにアクセスし、利用することが許可されているか?(セキュリティとアクセス制御)

- データは関連する法律や規制を遵守して扱われているか?(コンプライアンスの確保)

これらの問いに答えることで、企業はデータ利用における透明性、説明責任、そして統制を確保できます。

データガバナンスには、大きく分けて「守りのガバナンス」と「攻めのガバナンス」という2つの側面があります。

- 守りのガバナンス: 主にリスク管理に焦点を当てた活動です。個人情報保護法やGDPRといった法規制の遵守、情報漏洩や不正アクセスを防ぐためのセキュリティ強化、訴訟リスクに備えたデータ管理などが含まれます。これは、企業の信頼性を維持し、事業継続性を確保するための基盤となる活動です。

- 攻めのガバナンス: データを積極的に活用してビジネス価値を創出することに焦点を当てた活動です。高品質で信頼性の高いデータを全社で共有・活用し、データドリブンな意思決定を促進することを目指します。例えば、正確な顧客データを基にしたマーケティング施策の高度化や、製品データ分析による新商品開発などがこれにあたります。

これら二つは対立するものではなく、強固な「守りのガバナンス」という土台があってこそ、安心して「攻めのガバナンス」を推進できるのです。

【架空の具体例:アパレル企業におけるデータガバナンス】

あるアパレル企業では、店舗、ECサイト、コールセンターでそれぞれ顧客情報がバラバラに管理されていました。その結果、「ECサイトで高額商品を購入した優良顧客に、店舗で初回来店クーポンを渡してしまう」といったミスが発生し、顧客体験を損ねていました。

そこで、この企業はデータガバナンスに着手。まず、顧客データに関する責任者(データスチュワード)を任命し、全社共通の顧客IDを導入するルールを策定しました。そして、氏名や住所の表記ルールを統一し、データの重複をなくすプロセス(名寄せ)を定期的に実行する仕組みを構築しました。

この結果、どのチャネルでも顧客の購買履歴や好みを正確に把握できるようになり、「特定のブランドをよく購入する顧客に、新商品の先行案内を送る」といった、パーソナライズされた高度なマーケティング施策が実現可能になりました。これは、データガバナンスによってデータの品質と一貫性が保たれ、攻めのデータ活用につながった典型的な例です。

【よくある質問:データガバナンスはIT部門だけの仕事?】

しばしば「データガバナンスはIT部門やデータ基盤チームの仕事」と誤解されがちですが、これは大きな間違いです。データガバナンスの成功には、経営層から事業部門、管理部門、IT部門まで、組織全体を巻き込んだ取り組みが不可欠です。

なぜなら、データの意味や価値、あるべき品質を最もよく理解しているのは、日々そのデータを使って業務を行っている事業部門の担当者だからです。IT部門は主にデータ管理の技術的な基盤を提供しますが、どのようなルールを定めるべきか、どのデータが重要かといった判断は、ビジネスの文脈を理解していなければできません。

したがって、データガバナンスは、ビジネスとITが協働し、全社的な視点で推進すべき経営課題であると認識することが、成功への第一歩となります。

データマネジメントとの違い

データガバナンスについて学ぶ際、必ずと言っていいほど登場するのが「データマネジメント」という言葉です。この二つは密接に関連していますが、その役割と焦点は明確に異なります。この違いを正しく理解することは、効果的なデータ戦略を立てる上で非常に重要です。

端的に言えば、データガバナンスがデータ活用のための『戦略・方針・ルール』を定める監督役であるのに対し、データマネジメントはそのルールに従ってデータを実際に管理・運用する『実行役』です。

データマネジメント(Data Management)とは、データの生成から保管、活用、廃棄に至るまでのライフサイクル全体にわたって、データを物理的・技術的に管理・維持するための一連の活動やプロセスを指します。これには、データベースの設計・運用、データモデリング、データセキュリティの実装、データストレージ管理、バックアップ・リカバリ、データ統合(ETL/ELT)、マスタデータ管理(MDM)、データ品質の監視・改善作業などが含まれます。つまり、「How(どのように)」データを扱うかという、現場レベルでの実践的な活動が中心となります。

一方、データガバナンス(Data Governance)は、そのデータマネジメント活動が、組織全体の目標や戦略に沿って、一貫性があり、統制が取れた形で実行されるようにするための上位の概念です。データマネジメントが正しく行われるための「なぜ(Why)」「何を(What)」「誰が(Who)」といった大枠のルールや方針、責任体制を定義します。

この関係を家の建築に例えると分かりやすいでしょう。

- データガバナンス: 「どのような家を建てるか」というコンセプトを決め、建築基準法や都市計画法に準拠した設計図を作成し、予算を管理し、工事全体が設計図通りに進んでいるかを監督する建築士や施主の役割に相当します。家の安全性、機能性、デザイン性といった全体の方針を決定します。

- データマネジメント: 設計図に基づいて、実際に基礎工事を行い、柱を立て、壁を作り、電気や水道の配線・配管工事を行う大工や職人の作業に相当します。設計図というルールに従って、具体的な作業を実行し、家を形にしていきます。

優れた設計図(データガバナンス)がなければ、どれだけ腕の良い職人(データマネジメント)がいても、安全で機能的な家は建ちません。逆に、立派な設計図があっても、それを実行する職人がいなければ家は完成しません。データガバナンスとデータマネジメントは、車の両輪のように連携して初めて機能するのです。

以下の表は、両者の違いをより明確に整理したものです。

| 項目 | データガバナンス | データマネジメント |

|---|---|---|

| 目的 | データの戦略的価値の最大化、リスクの最小化、コンプライアンス遵守 | データのライフサイクル全体における効率的かつ安全な管理・運用 |

| 役割 | 方針・ルールの策定、監督、統制(計画・監督) | 方針・ルールに基づくデータの収集・保管・処理・活用(実行) |

| 視点 | 組織全体、トップダウン、ビジネス主導 | 個別のデータ活動、ボトムアップ、技術主導 |

| 責任者 | CDO、データガバナンス委員会、データスチュワードなど | データ管理者、データベース管理者、データエンジニア、データアーキテクトなど |

| 成果物 | データ戦略、ポリシー、標準、ルール、組織体制 | データベース、データウェアハウス、データパイプライン、バックアップ計画 |

| キーワード | 統治、戦略、方針、ルール、コンプライアンス、品質保証、説明責任 | 運用、実装、技術、プロセス、効率化、バックアップ、リカバリ |

この違いを理解せずにデータ活用を進めると、以下のような問題が発生しがちです。

- データガバナンスなきデータマネジメント: 各部門が独自の判断でデータベースを構築し、ETLツールを導入するなど、個別のデータマネジメント活動は活発に行われます。しかし、全社的なルールや標準が存在しないため、データの定義が部門ごとに異なり、システム間でデータを連携させようとすると多大な労力がかかります。いわゆる「サイロ化」が進行し、全社横断でのデータ分析が困難になります。

- データマネジメントなきデータガバナンス: 経営層や企画部門が主導して立派なデータガバナンス方針やルールを策定します。しかし、それを実行する現場のデータマネジメント体制や技術、リソースが伴っていないため、方針が「絵に描いた餅」となり、形骸化してしまいます。ルールを運用するための具体的なプロセスやツールがなければ、ガバナンスは機能しません。

したがって、企業がデータドリブンな組織を目指すためには、まずデータガバナンスによって全社的なデータ戦略とルールを確立し、その上で、そのルールを遵守しながら日々のデータマネジメント活動を遂行していくという、両輪を回していくアプローチが不可欠です。データガバナンスが司令塔として全体を指揮し、データマネジメントがその指示に従って現場で着実にタスクを実行する。この連携こそが、データという資産の価値を真に引き出す鍵となるのです。

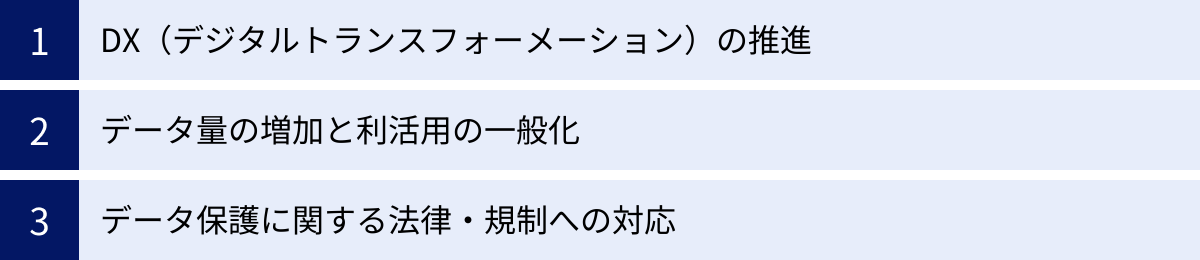

データガバナンスが重要視される背景

なぜ今、これほどまでにデータガバナンスが重要視されているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を取り巻くいくつかの大きな変化があります。ここでは、特に重要な3つの要因、「DXの推進」「データ量の増加と利活用の一般化」「データ保護に関する法律・規制への対応」について詳しく解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

多くの企業が最重要課題として掲げるDX(デジタルトランスフォーメーション)は、データガバナンスの必要性を飛躍的に高めました。DXとは、単に業務をデジタル化・IT化することではありません。AI、IoT、ビッグデータなどのデジタル技術とデータを活用して、既存のビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化そのものを変革し、新たな価値を創出して競争上の優位性を確立することを指します。

このDXを成功させる上で、その根幹をなすのが「データ」です。例えば、以下のようなDXの取り組みを考えてみましょう。

- 製造業: 工場内の機器に設置したIoTセンサーから収集したデータをAIで分析し、故障の予兆を検知して事前にメンテナンスを行う(予知保全)。

- 小売業: 顧客の購買履歴やWebサイトの閲覧履歴データを分析し、一人ひとりに最適化された商品をおすすめする(パーソナライズド・マーケティング)。

- 金融業: 過去の膨大な取引データを機械学習モデルに学習させ、不正な取引をリアルタイムで検知する(不正検知システム)。

これらの取り組みはすべて、高品質で信頼性の高いデータが継続的に供給されることを大前提としています。もし、分析の元となるデータの品質が低ければどうなるでしょうか。例えば、センサーデータに欠損や異常値が多ければ、AIは正確な故障予測ができません。顧客データが重複していたり、古かったりすれば、的外れな商品をレコメンドしてしまい、顧客の信頼を損ないます。

このように、「Garbage In, Garbage Out(ゴミを入れれば、ゴミしか出てこない)」という言葉が示す通り、信頼性の低いデータに基づいたDXは、誤った経営判断やビジネス機会の損失、さらには多額の投資の無駄遣いにつながるリスクをはらんでいます。

DXを真に推進するためには、まず社内に散在するデータを整備し、いつでも誰でも安心して使える状態にしておく必要があります。どのデータが最新で正しいのか、このデータ項目は何を意味するのか、誰が利用して良いのかといったルールが明確でなければなりません。データガバナンスは、まさにこのDXの成功を支える土台、いわばインフラのインフラとしての役割を担うのです。信頼できるデータ基盤を整備することなくして、DXの成功はあり得ません。

データ量の増加と利活用の一般化

現代の企業が扱うデータは、その量と種類の両面で爆発的に増加しています。従来の販売管理システムや会計システムで扱われてきた顧客情報や売上データといった「構造化データ」に加え、Webサイトのアクセスログ、SNSの投稿、メールの文面、画像、動画といった「非構造化データ」の活用も一般化してきました。

さらに、クラウドサービスの普及により、データは社内のサーバー(オンプレミス)だけでなく、SaaS、IaaS、PaaSといった様々なクラウド環境に分散して保管されるようになりました。これにより、データは組織のあらゆる場所に散在し、「データサイロ」と呼ばれる、部門やシステムごとにデータが孤立・分断される状態が深刻化しています。

このような状況では、以下のような問題が生じます。

- 必要なデータが見つからない: どの部門が、どのようなデータを、どこに持っているのかが分からず、データを探すだけで多大な時間がかかる。

- データの意味がわからない: データが見つかっても、そのデータの定義や算出方法が不明なため、正しく解釈して利用することができない。

- データの信頼性が判断できない: 同じ「売上」という言葉でも、部門によって集計期間や対象範囲が異なり、どちらの数値を信じて良いのかわからない。

こうした、存在はするものの活用されていないデータを「ダークデータ」と呼びます。調査によっては、企業が生成・収集するデータの半分以上がダークデータになっているとも言われています。ダークデータは、活用できないという機会損失の問題だけでなく、内容が不明なまま保管され続けることで、不要なストレージコストの発生や、機密情報が含まれていた場合の情報漏洩リスクといった問題も引き起こします。

データガバナンスは、このデータサイロやダークデータの問題を解決するための強力なアプローチです。データカタログなどのツールを用いて社内のデータ資産を可視化し、どこに何があるかを一元的に把握できるようにします。そして、メタデータ(データを説明するためのデータ)管理を通じて、各データの意味、出所、関連性などを明確にします。これにより、従業員はセルフサービスで必要なデータを探索し、その意味を正しく理解した上で、安心して分析や業務に活用できるようになるのです。データの民主化を進め、組織全体のデータ活用能力を底上げするために、データガバナンスは不可欠な取り組みと言えます。

データ保護に関する法律・規制への対応

グローバル化の進展とプライバシー意識の高まりを背景に、個人データの保護に関する法規制は世界中で強化される傾向にあります。その代表例が、2018年に施行されたEUの「GDPR(一般データ保護規則)」です。GDPRは、EU域内の個人データを扱うすべての企業に対して、データの取得・処理・移転に関する厳格なルールを課しており、違反した場合には巨額の制裁金が科される可能性があります。

日本においても、個人情報保護法が改正を重ね、個人の権利保護が強化されています。企業は、個人データを取得する際の利用目的の通知・公表、本人の同意取得、安全管理措置の実施、第三者提供時の記録作成など、多くの義務を負っています。

これらの法規制に対応するためには、企業は自社が保有する個人データについて、以下の点を正確に把握し、管理する必要があります。

- どのような個人データを保有しているか

- そのデータはどこに保管されているか

- 誰がそのデータにアクセスできるか

- どのような目的で利用されているか

- 本人の同意は適切に取得されているか

- データの保持期間は定められているか

これらの管理ができていなければ、本人から開示や削除の要求があった際に迅速に対応できず、規制違反のリスクが高まります。また、万が一データ漏洩が発生した際には、当局への報告や本人への通知が義務付けられており、対応の遅れは企業の信頼を大きく損ないます。

データガバナンスは、こうしたコンプライアンス要件を満たすための体制を構築する上で、中心的な役割を果たします。データ分類のルールを定め、どれが個人情報や機密情報にあたるのかを明確にし、それらのデータに対するアクセス制御や暗号化といったセキュリティポリシーを適用します。また、データのライフサイクル全体を管理し、不要になったデータを適切に廃棄するプロセスを確立します。これにより、企業は法規制を遵守していることを証明する「説明責任」を果たすことができ、レピュテーションリスクや経済的な損失から身を守ることができるのです。もはや、データガバナンスは任意選択ではなく、事業を継続するための必須要件となっています。

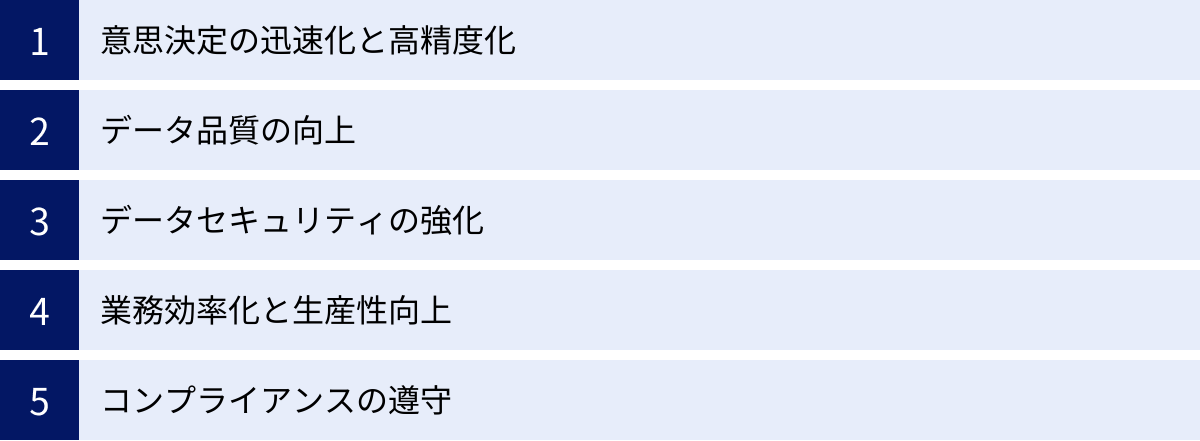

データガバナンスに取り組む5つのメリット

データガバナンスの体制を構築し、適切に運用することは、企業に多岐にわたるメリットをもたらします。それは単なるリスク回避に留まらず、ビジネスの成長を加速させる原動力にもなり得ます。ここでは、データガバナンスに取り組むことによって得られる主要な5つのメリットについて、具体的に解説します。

① 意思決定の迅速化と高精度化

データガバナンスがもたらす最大のメリットの一つは、データに基づいた客観的で質の高い意思決定(データドリブン・ディシジョンメイキング)を可能にし、そのスピードを向上させることです。

多くの組織では、データがサイロ化し、品質もバラバラなため、経営会議や事業戦略会議で提示されるデータが部門ごとに異なるといった問題が頻発します。その結果、まずは「どちらのデータが正しいのか」という議論から始めなければならず、本質的な議論に入るまでに多くの時間を浪費してしまいます。

データガバナンスを導入すると、データの定義、出所、品質基準が全社で標準化・共有されます。これにより、「信頼できる唯一の真実(Single Source of Truth)」が確立され、誰もが同じ前提で議論をスタートできます。経営層や現場のマネージャーは、勘や経験といった主観的な要素だけに頼るのではなく、信頼できるデータという客観的な根拠に基づいて、自信を持って判断を下せるようになります。

さらに、データカタログなどの仕組みを整備することで、従業員は必要なデータを自分で探し出し、その意味を理解して、迅速に分析に活用できます。これにより、市場の変化や顧客ニーズの兆候をいち早く捉え、競合他社に先んじてアクションを起こすことが可能になります。このように、データガバナンスは組織の意思決定の質とスピードを両立させ、ビジネスの俊敏性(アジリティ)を高める上で極めて重要な役割を果たします。

② データ品質の向上

ビジネスにおけるデータの価値は、その品質に大きく左右されます。入力ミス、表記の揺れ(例:「株式会社A」と「(株)A」)、データの欠損、重複などが存在する「汚れたデータ」は、分析結果の信頼性を著しく低下させ、誤った結論を導き出す原因となります。

データガバナンスは、データ品質を組織的かつ継続的に維持・向上させるための仕組みを構築します。具体的には、以下のような取り組みが行われます。

- データ品質基準の定義: 「顧客住所の必須項目は何か」「売上データの更新頻度は日次か週次か」といった、データの正確性、完全性、一貫性、適時性などに関する具体的な基準を定めます。

- データプロファイリング: 既存のデータが品質基準をどの程度満たしているかを定期的にチェックし、問題を可視化します。

- データクレンジングと名寄せ: 発見された品質の問題(表記揺れ、重複など)を修正・統合し、データをクリーンな状態に保つプロセスを定めます。

- データ入力ルールの徹底: データの発生源において、品質の高いデータが入力されるように、入力フォームの改善や担当者への教育を行います。

これらの活動を通じて、高品質なデータは、正確な需要予測、効果的なマーケティングキャンペーン、精度の高いAIモデルの構築など、あらゆるデータ活用の成果に直結します。また、部門間で共通のクリーンなデータを共有することで、認識の齟齬による手戻りやコミュニケーションコストを削減する効果も期待できます。

③ データセキュリティの強化

企業が扱うデータの中には、顧客の個人情報、取引先の機密情報、自社の技術情報など、外部への漏洩が許されない重要な情報が数多く含まれています。データガバナンスは、これらの機密データを保護し、セキュリティインシデントのリスクを低減するための強力な枠組みを提供します。

まず、データ分類のポリシーを策定し、社内のデータを「公開」「社外秘」「機密」などの重要度に応じてランク付けします。この分類に基づいて、それぞれのデータに対するアクセス制御ポリシーを定義します。例えば、「機密データにアクセスできるのは、特定の役職以上の社員に限る」「個人情報へのアクセスには、上長の承認を必須とする」といったルールを設けます。

そして、ロールベースアクセス制御(RBAC)の考え方に基づき、従業員の役職や職務内容に応じて、必要最小限のデータにのみアクセスできる権限を付与します。これにより、権限のない従業員による意図しない情報漏洩や、退職者によるデータの持ち出しといったリスクを防ぎます。

さらに、誰が、いつ、どのデータにアクセスし、何を行ったのかを記録する監査ログの取得と監視を徹底します。これにより、万が一インシデントが発生した際にも、迅速な原因究明と影響範囲の特定が可能になります。データガバナンスを通じて、こうした多層的なセキュリティ対策を組織的に展開することで、企業の最も重要な資産であるデータと、顧客や社会からの信頼を守ることができるのです。

④ 業務効率化と生産性向上

多くの企業のデータ分析担当者は、分析作業そのものよりも、その前段階である「データを探し、その正しさを確認し、使えるように整形する」といった準備作業に、業務時間の大半(6〜8割とも言われる)を費やしているという課題を抱えています。

データガバナンスは、この非効率な状況を劇的に改善します。

- データカタログの導入: 社内のデータ資産がどこにあり、どのような意味を持つのかを一覧できる「データの地図」を提供します。これにより、データを探し回る時間が大幅に短縮されます。

- メタデータの一元管理: 各データの定義、出所、更新日、担当者といった情報(メタデータ)が整備されるため、データの意味や信頼性を確認するための問い合わせや手作業が不要になります。

- データリネージの可視化: データがどのシステムから来て、どのような加工を経て、どこで使われているかという一連の流れ(リネージ)を追跡できます。これにより、データの出所を迅速に確認でき、トラブルシューティングも容易になります。

これらの仕組みによって、従業員はデータ準備にかかる煩雑な作業から解放され、分析やインサイトの発見といった、より付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。これは、個人の生産性向上に留まらず、組織全体のイノベーションを促進する効果も期待できます。

⑤ コンプライアンスの遵守

前述の通り、GDPRや改正個人情報保護法など、データ保護に関する法規制は年々厳格化しています。これらの規制を遵守できない場合、企業は高額な制裁金やブランドイメージの毀損といった深刻なダメージを受ける可能性があります。

データガバナンスは、組織がこれらの法規制を遵守していることを体系的に管理し、外部に対して説明責任を果たせるようにするための基盤となります。

データガバナンスのフレームワークを通じて、企業は個人データのライフサイクル(取得、利用、保管、移転、廃棄)全体を追跡・管理できます。どのデータが規制の対象であり、それが本人の同意に基づいて適切に処理されているか、安全管理措置は講じられているか、といった点を常に把握できる体制を構築します。

これにより、規制当局からの監査や、顧客からのデータ開示・削除要求といった事態にも、迅速かつ正確に対応することが可能になります。コンプライアンス違反のリスクを能動的に管理・低減することで、企業は法的な問題を回避し、社会的な信用を維持・向上させることができるのです。これは、持続的な企業成長のための不可欠な条件と言えるでしょう。

データガバナンスの主な構成要素

データガバナンスは、単一のツールや特定の部門の活動だけで実現できるものではありません。それは、組織文化に根差した、複数の要素が有機的に連携する包括的な仕組みです。ここでは、データガバナンスを支える特に重要な3つの構成要素、「人材と組織」「ポリシー・ルール」「プロセス」について解説します。これらは、データガバナンスという建物を支える三本の柱と考えることができます。

人材と組織

データガバナンスの成功は、テクノロジーよりもむしろ「人」にかかっています。適切な役割と責任を定義し、それを担う人材を配置した組織体制を構築することが、すべての始まりです。

- CDO(Chief Data Officer)/ データ責任者:

データガバナンスの最高責任者です。経営的な視点から全社的なデータ戦略を策定し、その実行を主導します。経営層と現場をつなぐ橋渡し役として、データガバナンスの重要性を社内に啓蒙し、必要な予算やリソースを確保する役割も担います。CDOの強力なリーダーシップとコミットメントは、プロジェクトの推進力となります。 - データガバナンス委員会(Data Governance Council):

各事業部門、IT部門、法務・コンプライアンス部門などの代表者で構成される、データガバナンスの意思決定機関です。全社的なデータポリシーの承認、部門間の利害調整、重要課題の解決などを行います。この委員会を通じて、データガバナンスが一部門の取り組みではなく、全社横断的な活動であることを担保します。 - データオーナー(Data Owner):

特定のデータドメイン(例:顧客データ、製品データ、財務データなど)に対して、最終的な説明責任を負う人物です。通常、そのデータを主管する事業部門の役員や部長クラスが任命されます。データオーナーは、データの品質、セキュリティ、コンプライアンスに関する最終的な意思決定を行い、データスチュワードの活動を監督します。 - データスチュワード(Data Steward):

データガバナンスにおける現場のキーパーソンです。担当するデータドメインに関する深い業務知識を持ち、日々のデータ管理に関する実務的な責任を担います。具体的には、データ品質の監視、データ定義の文書化、関連ルールの策定と運用、データに関する問い合わせ対応などを行います。IT部門とビジネス部門の間に立ち、両者の言語を翻訳しながら、データガバナンスのルールを現場に浸透させる重要な役割です。

これらの役割を明確に定義し、適切な人材を任命することで、初めてデータガバナンスは実体のある活動として機能し始めます。

ポリシー・ルール

「人材と組織」がガバナンスの「誰が」を定義するのに対し、「ポリシー・ルール」は「何を」「どのように」守るべきかを定めた、組織の憲法や法律にあたります。これらは、データを取り扱う上での全社共通の行動規範であり、判断基準となります。

- データポリシー:

データガバナンスの最上位にある基本方針です。「データは会社の重要な資産である」「データは正確かつ安全に取り扱われなければならない」といった、組織の理念や価値観を示すものです。具体的なルールは、すべてこのポリシーに基づいて策定されます。 - データ標準:

データの一貫性と相互運用性を確保するための具体的な取り決めです。- 用語標準: 「顧客」「売上」といったビジネス用語の定義を統一します(ビジネスグロッサリー)。

- データ形式標準: 日付のフォーマット(YYYY/MM/DD)、都道府県コードなど、データの表現形式を統一します。

- 命名規則: データベースのテーブル名やカラム名の付け方のルールを定めます。

- データ品質ルール:

データの品質を保証するための基準です。「顧客マスタの電話番号は必須項目とする」「商品単価はマイナスの値であってはならない」など、データの正確性、完全性、一貫性を担保するための具体的な条件を定義します。 - データセキュリティ・プライバシーポリシー:

データを保護するためのルールです。データの機密性に応じた分類(公開、社内秘、機密など)と、その分類ごとのアクセス制御、暗号化、マスキングの要件などを定めます。また、個人情報の取り扱いに関する法規制遵守のためのルールもここに含まれます。

これらのポリシーやルールは、文書化され、全従業員がいつでも参照できる状態にしておくことが極めて重要です。これにより、個人の解釈や属人的な判断に頼ることなく、組織全体で一貫したデータ管理が実現します。

プロセス

「ポリシー・ルール」が「何をすべきか」を定めた静的なものであるのに対し、「プロセス」はそれを日々の業務の中でどのように実行するかという動的な手順やワークフローを定義します。ルールが形骸化せず、業務に組み込まれて初めて、データガバナンスは継続的に機能します。

- データスチュワードシッププロセス:

データスチュワードが新しいデータ項目の定義を追加・変更したり、品質問題を解決したりする際の標準的な手順を定めます。 - データ品質管理プロセス:

定期的にデータ品質を監視し、問題が発見された場合に、誰が、どのように報告し、原因を調査し、修正を行うかという一連の流れを定義します。問題解決のためのチケット管理システムなどを導入することもあります。 - データアクセス管理プロセス:

従業員が新しいデータへのアクセス権を必要とする場合の申請、承認、権限付与、そして不要になった際の権限剥奪までのワークフローを定めます。これにより、権限管理の透明性と統制が確保されます。 - イシュー管理プロセス:

データに関するポリシー違反や課題、利用者からの問い合わせなどが発生した際の対応手順です。受付、担当者の割り当て、解決、完了報告までの一連の流れを標準化します。

これらのプロセスを明確に定義し、可能であればワークフローツールなどを用いて自動化・システム化することで、データガバナンス活動の効率性と実効性を高めることができます。プロセスが整備されることで、データガバナンスは特別なイベントではなく、日常業務の一部として組織に定着していくのです。

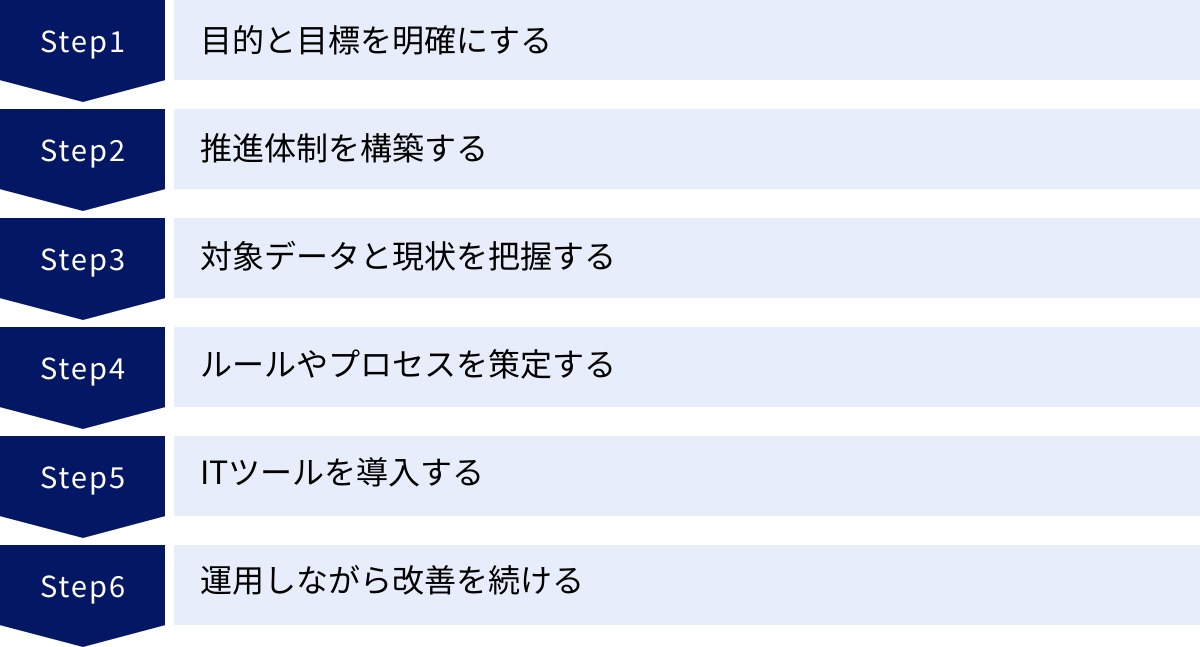

データガバナンスの進め方6ステップ

データガバナンスの導入は、壮大なプロジェクトに感じられるかもしれませんが、体系的なアプローチに沿ってステップ・バイ・ステップで進めることで、着実に成果を出すことが可能です。ここでは、データガバナンスを実践に移すための標準的な6つのステップを紹介します。

① Step1:目的と目標を明確にする

データガバナンスの取り組みを始める前に、最も重要なことは「なぜデータガバナンスを行うのか」という目的を明確にすることです。この目的は、抽象的な理想論ではなく、自社が抱える具体的なビジネス課題と直接結びついている必要があります。

例えば、「顧客解約率の高さ」が課題であれば、目的は「正確な顧客データを活用した解約予測モデルの精度向上」となります。「マーケティング施策の費用対効果が低い」のであれば、「分断されたチャネルのデータを統合し、顧客一人ひとりに最適化されたキャンペーンを実施する」ことが目的になるでしょう。

目的が定まったら、次にその達成度を測るための測定可能な目標、すなわちKPI(Key Performance Indicator)を設定します。

- 目的:解約予測モデルの精度向上

- KPI:モデルの予測精度を3ヶ月で10%向上させる、予測に必要なデータ準備時間を50%削減する

- 目的:キャンペーンの最適化

- KPI:キャンペーンのコンバージョン率を半年で5%改善する、データ統合にかかる工数を40%削減する

このように、ビジネス課題に紐づいた目的と、具体的な数値で測れるKPIを設定することで、データガバナンスの取り組みが単なるコストではなく、ビジネス成果に貢献する「投資」であることを経営層や関係者に明確に示すことができます。この最初のステップが、プロジェクト全体の方向性を決定づける羅針盤となります。

② Step2:推進体制を構築する

目的と目標が明確になったら、それを実行するための組織体制を構築します。これは、前述の構成要素「人材と組織」を具体的に任命し、始動させるフェーズです。

まず、経営層からプロジェクトのスポンサー(後援者)を得ることが不可欠です。データガバナンスは部門横断的な改革を伴うため、強力なリーダーシップとトップダウンでの支援がなければ、部門間の壁や抵抗に阻まれて頓挫しかねません。

次に、CDO(Chief Data Officer)やそれに準ずるデータ責任者を任命し、プロジェクト全体を牽引するリーダーを明確にします。そして、各部門のキーパーソンを集めた「データガバナンス委員会」を設置し、全社的な意思決定の場を設けます。

さらに、現場レベルで実務を担うデータスチュワードを各事業部門から選出します。データスチュワードは、ITスキルよりも、担当するデータ領域に関する深い業務知識と、他部門と円滑にコミュニケーションできる能力が重視されます。

体制が固まったら、全関係者を集めたキックオフミーティングを開催し、Step1で定めた目的と目標、そして各人の役割と責任を共有します。これにより、プロジェクトに対する共通認識を醸成し、全社的な協力体制を築くための基盤ができます。

③ Step3:対象データと現状を把握する

いきなり社内のすべてのデータを対象にガバナンスを適用しようとするのは現実的ではありません。そこで、Step1で設定した目的に直結する、最も重要で価値の高いデータ領域(クリティカルデータ)から着手します。例えば、解約率改善が目的なら「顧客データ」や「利用履歴データ」が対象になります。

対象データが決まったら、現状を正確に把握するための調査を行います。

- データマッピング: 対象のデータが、どのシステムの、どのデータベースに、どのような名前で格納されているかを洗い出し、データのありかを地図のように可視化します。

- データプロファイリング: 専用ツールなどを用いてデータの構造や品質を分析します。欠損値の割合、ユニークな値の種類、最小値・最大値、パターンの分布などを調査し、データの「健康診断」を行います。

この調査を通じて、「データがサイロ化していて統合が難しい」「住所データに表記揺れが多い」「最終更新日が不明なデータがある」といった、具体的な課題を洗い出します。この現状把握が、次のステップで策定するルールの土台となります。

④ Step4:ルールやプロセスを策定する

Step3で明らかになった課題を解決するための、具体的な「ポリシー・ルール」と「プロセス」を策定します。これはデータガバナンスの核となる部分です。

- データ標準の策定: 用語の定義(ビジネスグロッサリー)、命名規則、コード体系などを文書化し、全社共通の「言語」を作ります。

- データ品質ルールの策定: 「必須項目」「値の範囲」「フォーマット」など、データが満たすべき品質基準を定義します。

- セキュリティポリシーの策定: データの機密性分類と、それに応じたアクセス権限のルールを定めます。

- プロセスの定義: データ品質問題が発見された際の報告・修正フローや、データアクセス権の申請・承認フローなどを具体的に設計します。

このステップで重要なのは、ルールを机上の空論で終わらせないことです。IT部門やガバナンス事務局だけでルールを決めるのではなく、実際にそのデータを利用する現場のデータスチュワードや担当者の意見を十分にヒアリングし、現実的で運用可能な、納得感のあるルールにすることが成功の鍵となります。

⑤ Step5:ITツールを導入する

策定したルールやプロセスを、人手だけで効率的に運用・管理するのは困難です。そこで、データガバナンス活動を支援するためのITツールを導入します。

代表的なツールには以下のようなものがあります。

- データカタログツール: 社内のデータ資産を検索・発見し、その意味や由来(リネージ)を理解するためのツール。

- データ品質管理ツール: データプロファイリングやクレンジングを自動化し、品質を継続的に監視するツール。

- メタデータ管理ツール: ビジネス用語やデータ定義、ルールなどを一元管理するリポジトリ。

- マスターデータ管理(MDM)ツール: 顧客や商品といった重要なマスターデータを統合・管理し、一貫性を保つツール。

ツール選定の際は、自社の目的や規模、既存のシステムとの連携性を十分に考慮することが重要です。また、ツール導入が目的化しないよう注意が必要です。ツールはあくまで、Step4で定めたガバナンスの仕組みを効率化・自動化するための手段であると位置づけましょう。

⑥ Step6:運用しながら改善を続ける

データガバナンスは、一度構築したら終わりというプロジェクトではありません。ビジネス環境の変化や新しいデータの登場に合わせて、継続的に見直しと改善を行っていく必要があります。

策定したルールとプロセス、そして導入したツールを用いて、実際の運用を開始します。そして、定期的にStep1で設定したKPIを測定し、取り組みの成果を評価します。KPIが達成できていれば、その成功要因を分析し、他のデータ領域へ展開します。もし目標に届かなければ、その原因を究明し、ルールやプロセスの見直しを行います。

このPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回し続けることが、データガバナンスを組織に定着させ、その価値を持続的に高めていく上で不可欠です。現場の利用者からのフィードバックを積極的に収集し、ガバナンスの仕組みを常に進化させていく姿勢が求められます。

データガバナンスを成功させる3つのポイント

データガバナンスの導入は、多くの企業にとって大きな挑戦です。その道のりには様々な困難が伴いますが、いくつかの重要なポイントを押さえることで、成功の確率を格段に高めることができます。ここでは、データガバナンスを成功に導くための3つの鍵となるポイントを解説します。

① 経営層の理解と協力を得る

データガバナンスを成功させるための最も重要な要素は、経営層の深い理解と強力なコミットメントです。なぜなら、データガバナンスは単なるITプロジェクトではなく、組織の文化や業務プロセスにまで踏み込む全社的な改革活動だからです。

この改革は、しばしば部門間の壁や既存のやり方への抵抗に直面します。例えば、ある部門が管理しているデータを全社で共有しようとすると、「なぜ我々のデータを他部門に提供しなければならないのか」「データの管理業務が増えるだけではないか」といった反発が起こりがちです。こうした部門間の利害の対立やセクショナリズムを乗り越えるには、現場レベルの調整だけでは限界があります。

ここで、経営層の役割が極めて重要になります。経営トップが「データは全社の資産であり、その活用は我々の競争力の源泉である」という明確なメッセージを繰り返し発信し、データガバナンスの重要性を全社に浸透させる必要があります。経営層がプロジェクトの強力なスポンサーとなり、そのリーダーシップを発揮することで、初めて組織は一枚岩となって改革に臨むことができます。

また、データガバナンスの推進には、専門人材の確保やツールの導入など、相応の予算が必要です。短期的なROIが見えにくい初期投資に対して、経営層がその戦略的重要性を理解し、必要なリソースを継続的に投入する覚悟があるかどうかが、プロジェクトの成否を大きく左右します。データガバナンスの推進チームは、常に経営層と密に連携し、取り組みの進捗や成果を定期的に報告することで、その支援を確固たるものにしていく必要があります。

② 小さく始めて着実に進める(スモールスタート)

データガバナンスの理想を追求するあまり、最初から全社のすべてのデータを対象に、完璧なガバナンス体制を構築しようとする「ビッグバン・アプローチ」は、多くの場合失敗に終わります。計画が壮大になりすぎ、関係者が増えすぎた結果、調整に時間がかかり、具体的な成果が出る前にプロジェクトが頓挫してしまうからです。

そこで推奨されるのが、「スモールスタート」のアプローチです。まずは、ビジネスインパクトが大きく、かつ実現可能性の高い特定のテーマやデータ領域にスコープを絞って、パイロットプロジェクトを開始します。

例えば、「マーケティング部門における顧客データ品質の向上」や「営業部門のSFA(営業支援システム)における商談データの精度改善」など、課題が明確で、関係者も限定的な領域から始めるのが良いでしょう。この小さな範囲で、目的設定から体制構築、ルール策定、運用、効果測定までの一連のサイクルを一度回してみます。

このスモールスタートには、いくつかの大きなメリットがあります。

- 早期の成功体験: 小さなプロジェクトは比較的短期間で成果を出しやすいため、「データガバナンスは実際に効果がある」という成功体験を早期に生み出すことができます。この「Quick Win(手軽な勝利)」は、関係者のモチベーションを高め、懐疑的な人々を巻き込むための強力な説得材料となります。

- 学びと改善: パイロットプロジェクトを通じて、自社特有の課題や、ルール運用の勘所など、多くの実践的な知見を得ることができます。ここで得た学びを次の展開に活かすことで、より洗練されたガバナンス体制を構築できます。

- リスクの低減: 万が一うまくいかなくても、影響範囲が限定的なため、大きな失敗につながるリスクを抑えられます。

このように、小さな成功を積み重ね、その成果を社内に広く共有しながら、徐々に対象範囲を拡大していくというアジャイルなアプローチが、壮大な改革を現実的に進めるための賢明な戦略です。

③ 継続的に取り組む

データガバナンスは、期間が定められた一過性のプロジェクトではありません。企業文化として組織に根付かせ、継続的に運用・改善していくべき「活動」です。一度ルールやシステムを構築して終わりにしてしまうと、ビジネス環境の変化や組織の変更に伴って、すぐに形骸化してしまいます。

成功する企業は、データガバナンスを特別な活動としてではなく、日々の業務プロセスの一部として組み込んでいます。例えば、新しいシステムを導入する際には、必ずデータガバナンスの観点からのチェック(データの定義は標準に準拠しているか、セキュリティ要件は満たしているかなど)が行われる、といった具合です。

この文化を醸成するためには、継続的なコミュニケーションと教育が不可欠です。なぜデータガバナンスが重要なのか、ルールを守ることが個人の業務や会社全体にどのようなメリットをもたらすのかを、社内広報や研修、勉強会などを通じて繰り返し伝え、全従業員のデータリテラシー(データを正しく読み解き、活用する能力)を高めていく必要があります。

また、データガバナンス委員会を定期的に開催し、KPIの進捗を確認したり、現場から上がってくる新たな課題について議論したりする場を設けることも重要です。ビジネスやテクノロジーの進化に合わせて、ポリシーやルールを柔軟に見直し、常にガバナンスの仕組みをアップデートし続ける。この終わりなき改善の旅こそが、データという資産の価値を永続的に高め、変化に強いデータドリブンな組織を築くための唯一の道なのです。

データガバナンス推進で直面しやすい課題

データガバナンスの重要性を理解し、導入に踏み切ったとしても、その道のりは平坦ではありません。多くの企業が共通して直面する典型的な課題が存在します。これらの課題を事前に認識し、対策を講じておくことが、プロジェクトを円滑に進める上で重要です。

データ管理の複雑化

現代の企業が扱うデータは、その量、種類、そして保管場所のすべてにおいて、かつてないほど複雑化しています。基幹システムにある構造化データだけでなく、Webログ、SNS、IoTセンサーなどの非構造化データも爆発的に増加。さらに、これらのデータは、社内のオンプレミスサーバー、特定の業務に特化した複数のSaaS、そしてAWSやAzureといったパブリッククラウドなど、様々な場所に分散して存在しています。

このような状況は、データガバナンスを適用すべき対象の全体像を把握すること自体を極めて困難にします。どこに、どのようなデータが、どのような状態で存在するのかを誰も正確に把握できていない「データのジャングル」と化しているケースも少なくありません。

特に、各部門が長年にわたって独自のルールでデータを管理してきた結果、データサイロ(データの孤島)が形成されている場合、問題はより深刻になります。部門ごとにデータの定義や形式がバラバラで、それらを全社的に統合・管理しようとすると、膨大な手間とコストがかかります。例えば、営業部門の「顧客」とマーケティング部門の「リード」、サポート部門の「ユーザー」が、それぞれ異なる基準で管理されている場合、一人の顧客の全体像を捉えることはできません。

この課題への対策としては、データカタログツールの活用が有効です。データカタログは、社内に散在するデータソースに接続し、メタデータを自動的に収集・整理することで、データ資産の可視化を実現します。これにより、推進チームはまず現状を正確に把握し、どこから手をつけるべきか、優先順位をつけた計画を立てることができるようになります。

組織を横断した連携の難しさ

データガバナンスは、本質的に組織横断的な取り組みですが、これが最大の障壁となることがよくあります。多くの企業では、部門ごとに最適化された組織構造が、データの共有や連携を妨げる「組織の壁」として立ちはだかります。

各部門は、自分たちが生成・管理するデータを「自分たちのもの」と捉え、他部門への共有に消極的な姿勢を示すことがあります。これは、単なる縄張り意識だけでなく、「データを共有することで業務負荷が増える」「データの品質に責任を持ちたくない」「他部門にデータの不備を指摘されたくない」といった、現場の現実的な懸念に根差している場合も多いです。

また、データガバナンスの目的やメリットが、一部の推進メンバーの間でしか共有されておらず、現場の従業員にまで浸透していない場合、協力は得られにくくなります。「なぜこんな面倒なルールに従わなければならないのか」「自分たちの仕事に何の得があるのか」という不満や反発を招き、ルールが形骸化する原因となります。

この課題を克服するためには、技術的な解決策だけでなく、組織的なアプローチが不可欠です。まず、経営層からのトップダウンによる強力なメッセージ発信で、データガバナンスが全社の重要課題であることを明確に位置づけます。その上で、各部門の代表者が参加する「データガバナンス委員会」のような場を設け、各部門の懸念や要望を吸い上げながら、合意形成を図っていくプロセスが重要です。さらに、データガバナンスによってもたらされる具体的なメリット(例:データ探索時間の短縮、手作業の削減など)を現場の言葉で丁寧に説明し、「やらされる」のではなく「自分たちの仕事が楽になる」という当事者意識を醸成していく地道な努力が求められます。

専門知識を持つ人材の不足

データガバナンスを推進するには、多様なスキルセットを持つ専門人材が必要ですが、こうした人材の確保は多くの企業にとって大きな課題となっています。

データガバナンスには、以下のような多岐にわたる知識や能力が求められます。

- ビジネス知識: 自社のビジネスモデルや業務プロセスを深く理解し、どのデータが重要かを判断する能力。

- データマネジメント知識: データベース、データモデリング、データ統合、品質管理などに関する技術的な知見。

- IT・ツール知識: データカタログやMDMといった関連ツールを評価・選定し、導入・運用するスキル。

- コンプライアンス知識: 個人情報保護法やGDPRなど、関連する法規制に関する知識。

- コミュニケーション・調整能力: 経営層から現場まで、様々な立場の人々と効果的にコミュニケーションを取り、利害を調整する能力。

特に、ビジネスとITの両方を深く理解し、部門間の橋渡し役となるデータスチュワードのような役割を担える人材は、市場全体で非常に希少です。社内で育成しようにも時間がかかり、外部から採用しようにも競争が激しいのが実情です。

この人材不足という課題に対しては、いくつかの対策が考えられます。一つは、外部の専門コンサルタントやベンダーの知見を積極的に活用することです。専門家の支援を得ることで、立ち上げ期の計画策定や体制構築をスムーズに進めることができます。二つ目は、社内での育成プログラムを計画的に実施することです。適性のある人材を事業部門やIT部門から見つけ出し、必要な研修やOJTを通じてデータスチュワード候補として育てていきます。三つ目は、ツールをうまく活用して、属人性を減らし、業務を標準化・自動化することです。優れたツールは、専門知識をある程度補完し、限られたリソースでも効率的にガバナンス活動を遂行する助けとなります。これらの対策を組み合わせ、自社の状況に合った人材戦略を立てることが重要です。

データガバナンスに役立つおすすめツール3選

データガバナンスのポリシーやプロセスを効率的に運用し、組織に定着させるためには、ITツールの活用が不可欠です。ここでは、市場で高く評価されている代表的なデータガバナンス関連ツールを3つ紹介します。ツールの選定にあたっては、各製品の特徴を理解し、自社の目的、規模、既存の技術スタックとの親和性を考慮することが重要です。

| ツール名 | 特徴 | 主な機能 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| Collibra Data Intelligence Cloud | AIを活用したデータインテリジェンスのリーディングプラットフォーム。網羅的な機能と強力な連携性で、複雑なデータ環境全体を統治。 | データカタログ、データリネージ、データ品質管理、ガバナンスワークフロー、ビジネス用語集、プライバシー管理 | データ成熟度が高く、全社規模で本格的なデータガバナンスを推進したい大企業や、多様なデータソースを持つグローバル企業。 |

| Informatica Axon Data Governance | データマネジメントのリーダー企業が提供するガバナンスツール。ポリシー管理とビジネス用語集(グロッサリー)に強みを持ち、データ資産の価値を可視化。 | データカタログ、データ品質、データプライバシー、360度ビュー、ポリシー管理、ビジネス用語集 | 既存のInformatica製品(ETLツール等)を利用しており、データ管理基盤全体で一貫したガバナンスを強化したい企業。 |

| Microsoft Purview | Microsoft Azureのエコシステムと親和性が高い統合データガバナンスサービス。マルチクラウド・ハイブリッド環境にまたがるデータ資産を一元的に管理。 | データマップ、データカタログ、データ分類、秘密度ラベル、データ損失防止(DLP)連携、データ共有 | 主にAzureやMicrosoft 365を利用しており、既存のマイクロソフト環境とのシームレスな連携を重視する企業。 |

① Collibra Data Intelligence Cloud

Collibraは、データガバナンスおよびデータインテリジェンス分野のパイオニアであり、リーダーとして広く認知されています。同社が提供する「Collibra Data Intelligence Cloud」は、単なるデータカタログにとどまらない、包括的なデータガバナンス機能を提供するプラットフォームです。

最大の特徴は、AIを活用したインテリジェントな機能と、ビジネスユーザーにも分かりやすい協調的なプラットフォームである点です。組織内のあらゆるデータを自動的に検出し、カタログ化するだけでなく、データの意味(セマンティクス)、データの流れ(リネージ)、そしてデータに対する信頼度スコアを可視化します。

主な機能には、以下のようなものがあります。

- データカタログ: AIがメタデータを自動で収集・分類し、Googleのような自然言語検索で必要なデータを発見できます。

- データリネージ: データがどこから来て、どのような変換を経て、どこで利用されているかをグラフィカルに追跡し、データの信頼性や影響範囲の特定を容易にします。

- データガバナンスワークフロー: データアクセス申請や品質問題の報告といったプロセスを、柔軟にカスタマイズ可能なワークフローで自動化できます。

- ビジネス用語集(Business Glossary): 全社共通の用語辞書を作成し、ビジネス用語と物理的なデータ資産を紐づけることで、共通理解を促進します。

Collibraは、特に金融、製薬、小売など、規制が厳しく、データ環境が複雑な大規模企業での導入実績が豊富です。全社レベルで体系的かつ本格的なデータガバナンス体制を構築したい企業にとって、非常に強力な選択肢となるでしょう。

(参照:Collibra公式サイト)

② Informatica Axon Data Governance

Informaticaは、長年にわたりデータ統合(ETL)やデータ品質管理の分野で市場をリードしてきた企業です。「Informatica Axon Data Governance」は、同社の豊富なデータマネジメントの知見を活かして開発されたデータガバナンス専用ソリューションです。

このツールの特徴は、ビジネスの視点からデータガバナンスを捉えている点にあります。技術的なメタデータだけでなく、ビジネスプロセス、ポリシー、規制といったビジネスコンテキストとデータ資産を強く結びつけ、データがビジネスにどのような価値をもたらすかを可視化することに重点を置いています。

InformaticaのEnterprise Data Catalog(EDC)やData Quality(IDQ)といった他の製品群とシームレスに連携することで、以下のようなエンドツーエンドのガバナンスを実現します。

- ポリシーとデータの連携: 社内のデータポリシーや外部の法規制をAxon上で管理し、それらがどのデータ資産に関連しているかをマッピングできます。

- データマーケットプレイス: 整備され、品質が保証されたデータを「商品」のようにカタログ化し、利用者が安心して「買い物」できるようにする機能を提供します。

- 役割と責任の明確化: データオーナーやデータスチュワードといった役割をシステム上で定義し、各データ資産に対する責任の所在を明確にします。

既にInformaticaのデータ管理製品を導入している企業であれば、既存の資産を最大限に活用しながら、ガバナンスレイヤーを強化できるという大きなメリットがあります。データマネジメント基盤全体での一貫性を重視する企業に適しています。

(参照:Informatica公式サイト)

③ Microsoft Purview

「Microsoft Purview」は、Microsoftが提供する統合データガバナンスサービスです。Azure上で提供されるサービスですが、オンプレミスのSQL Serverや他社のクラウド(AWS S3など)、SaaS(Salesforceなど)にも対応しており、ハイブリッドクラウド/マルチクラウド環境に散在するデータ資産を統合的に管理できる点が大きな特徴です。

特に、Azure Synapse Analytics(データ分析基盤)、Power BI(BIツール)、Microsoft 365(Office製品)といった、他のMicrosoft製品との親和性が非常に高く、シームレスな連携を実現します。

Microsoft Purviewの強みは以下の通りです。

- 統合データマップ: オンプレミスからクラウドまで、組織のデータ資産を自動的にスキャンし、一元的なマップを構築します。

- 自動データ分類と秘密度ラベル: 100種類以上の組み込み分類子(例:クレジットカード番号、マイナンバー)を用いて、機密データを自動で検出し、Microsoft Information Protectionの秘密度ラベルを付与できます。

- エンドツーエンドのリネージ: Azure Data FactoryやPower BIなど、データが処理・可視化されるまでの経路を詳細に追跡できます。

主にMicrosoftのエコシステムでデータ基盤を構築している企業にとって、Microsoft Purviewは導入のハードルが低く、既存環境との連携もスムーズなため、非常に有力な選択肢となります。データセキュリティとガバナンスを統合的に強化したい場合に特に効果を発揮します。

(参照:Microsoft Azure公式サイト)

まとめ

本記事では、データガバナンスの基本的な概念から、その重要性が高まる背景、具体的なメリット、導入の進め方、そして成功のためのポイントまで、幅広く掘り下げて解説してきました。

改めて要点を整理すると、データガバナンスとは、組織がデータを戦略的資産として管理・統制し、その価値を最大化するための体系的な仕組みです。それは、データマネジメントという「実行」部隊を監督する「計画・統制」の役割を担い、両者は車の両輪として機能します。

DXの本格的な推進、爆発的に増加・分散するデータ、そして世界的に強化されるデータ保護規制という3つの大きな潮流が、データガバナンスを現代の企業経営における必須の取り組みへと押し上げました。

データガバナンスに真剣に取り組むことで、企業は「意思決定の迅速化・高精度化」「データ品質の向上」「セキュリティ強化」「業務効率化」「コンプライアンス遵守」といった、多岐にわたる重要なメリットを得ることができます。これはもはや、単なる守りのリスク管理ではありません。信頼できるデータを組織の隅々まで行き渡らせることは、新たなビジネス価値を創出し、競争優位性を確立するための『攻めの経営戦略』そのものなのです。

その実現には、「人材と組織」「ポリシー・ルール」「プロセス」という3つの構成要素をバランスよく整備し、「目的の明確化」から「継続的な改善」までの6つのステップを着実に実行していくことが求められます。

そして、この挑戦を成功させるためには、

- 経営層の強力なコミットメントを得ること

- スモールスタートで早期の成功体験を積み重ねること

- 一過性のプロジェクトで終わらせず、文化として継続的に取り組むこと

という3つのポイントが不可欠です。

データという広大な海を航海する現代の企業にとって、データガバナンスは、目的地へと安全かつ最短でたどり着くための羅針盤であり、海図です。本記事が、皆様の会社でデータガバナンスという航海を始めるための一助となれば幸いです。最初の一歩を踏み出し、データを真の力に変える旅を始めましょう。