ビジネスの世界では、他社が持つ優れた技術、魅力的なブランド、あるいは人気のキャラクターなどを活用して、新たな製品やサービスを生み出す機会が数多く存在します。自社にないリソースを有効活用し、事業を迅速に成長させる上で不可欠な法的枠組みが「ライセンス契約」です。

ライセンス契約は、ソフトウェアのインストールから、キャラクターグッズの販売、フランチャイズビジネスの展開まで、私たちの身の回りの様々なシーンで活用されています。しかし、その内容は専門的で複雑な部分も多く、「どのような点に注意して契約を結べば良いのか分からない」という方も少なくないでしょう。

特に、契約書の内容に不備があると、予期せぬトラブルに発展しかねません。例えば、利用できる範囲を誤解していたために権利侵害を指摘されたり、期待していた収益が得られなかったり、最悪の場合、自社のブランドイメージを損なう事態に陥る可能性もあります。

この記事では、ライセンス契約の基本的な仕組みから、対象となる権利の種類、契約を締結するメリット・デメリット、そして最も重要となる契約書作成における15の重要ポイントまで、網羅的に解説します。これからライセンス契約を検討している企業の担当者や、知的財産について学びたい方にとって、実務に役立つ知識を提供します。記事の最後には、すぐに使える契約書のひな形も用意していますので、ぜひご活用ください。

目次

ライセンス契約とは

ライセンス契約は、現代のビジネスにおいて非常に重要な役割を担う契約形態の一つです。しかし、その本質を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。ここでは、ライセンス契約の基本的な目的と仕組み、そして契約の当事者である「ライセンサー」と「ライセンシー」について、分かりやすく解説します。

ライセンス契約の目的と仕組み

ライセンス契約とは、一言で言えば「特定の権利を持つ者(ライセンサー)が、その権利の利用を希望する者(ライセンシー)に対して、一定の条件の下で利用を許可(許諾)する契約」です。この「特定の権利」の代表例が、特許権や著作権、商標権といった「知的財産権」です。

知的財産権は、法律によって権利者に独占的な利用が認められています。つまり、権利者以外の第三者が無断でその知的財産を利用すれば、権利侵害となり、差止請求や損害賠償請求の対象となります。しかし、それではせっかく生み出された価値ある知的財産が、権利者一人の手元に留まってしまい、社会全体として有効に活用されません。

そこで登場するのがライセンス契約です。ライセンス契約を締結することで、ライセンシーは権利侵害のリスクを回避し、合法的に他者の知的財産を利用して事業活動を行えるようになります。一方、ライセンサーは、自らが直接事業展開を行わなくても、ライセンシーから対価(ライセンス料・ロイヤリティ)を得ることで、知的財産を収益化できます。

この仕組みは、両当事者にとって、そして社会全体にとっても大きなメリットをもたらします。

- 技術革新の促進: 優れた技術を持つ企業がライセンスを提供することで、その技術が様々な製品に応用され、新たなイノベーションが生まれやすくなります。

- 文化の発展: クリエイターが生み出したキャラクターや音楽が、ライセンスを通じて多様な商品やメディアに展開されることで、文化がより豊かになります。

- 経済の活性化: 新規事業への参入障壁が下がり、多様なビジネスが生まれることで、経済全体の活性化に繋がります。

具体例を考えてみましょう。ある製薬会社が画期的な新薬の製造技術に関する特許を持っているとします。しかし、その会社には世界中に薬を供給するだけの生産能力や販売網がありません。そこで、各国の製薬会社とライセンス契約を結び、現地での製造・販売を許可します。これにより、ライセンサーである製薬会社は世界中からロイヤリティ収入を得られ、ライセンシーである各国の会社は自社の設備で新薬を製造・販売でき、そして世界中の患者は迅速に新薬を手に入れられるようになります。これがライセンス契約の基本的な仕組みであり、その目的です。

ライセンス契約におけるライセンサーとライセンシー

ライセンス契約には、必ず二つの当事者が存在します。それが「ライセンサー」と「ライセンシー」です。これらの用語は契約書で必ず使用されるため、その役割を正確に理解しておくことが極めて重要です。

| 立場 | 呼称 | 役割 | 主な目的 |

|---|---|---|---|

| 権利を許諾する側 | ライセンサー (Licensor) | 知的財産権などの権利を保有し、他者への利用を許可する。 | 権利の収益化、ブランド・技術の普及拡大 |

| 権利の利用を許諾される側 | ライセンシー (Licensee) | ライセンサーから権利の利用許諾を受け、対価を支払う。 | 新規事業への参入、開発コスト削減、製品の差別化 |

ライセンサー(Licensor)

ライセンサーは、特許権、商標権、著作権などの権利を持つ個人または法人です。「ライセンス(License)を与える(-or)人・組織」と覚えると分かりやすいでしょう。

ライセンサーの主な役割と責任は以下の通りです。

- 権利の許諾: 契約で定めた範囲内で、ライセンシーに権利の利用を許可します。

- 権利の維持管理: 許諾の対象となる特許権や商標権が有効に存続するよう、特許庁への年金・登録料の支払いなど、必要な管理を行います。

- 情報の提供: 必要に応じて、権利利用に必要な技術情報やノウハウをライセンシーに提供します。

ライセンサーは、自社の貴重な資産である知的財産を他者に利用させるため、どのような相手に、どのような条件で、どこまでの範囲を許諾するのかを慎重に検討する必要があります。

ライセンシー(Licensee)

ライセンシーは、ライセンサーから権利の利用許諾を受ける個人または法人です。「ライセンスを受ける人・組織」という意味合いです。

ライセンシーの主な役割と責任は以下の通りです。

- 対価の支払い: 契約で定められたライセンス料(ロイヤリティ)を、定められた方法と時期に従ってライセンサーに支払います。

- 契約範囲の遵守: 許諾された範囲(期間、地域、用途など)を超えて権利を利用してはなりません。

- 品質維持・ブランド保護: ライセンサーのブランドや評判を損なわないよう、一定水準以上の品質を維持する義務を負うことがあります。

- 報告義務: 契約によっては、売上高や販売数量などを定期的にライセンサーに報告する義務を負います。

ライセンシーは、他者の権利を借りて事業を行うため、契約内容を正しく理解し、定められた義務を誠実に履行することが求められます。

このように、ライセンス契約は、異なる目的を持つライセンサーとライセンシーが、互いの利益のために協力関係を築くための枠組みです。両者の権利と義務を明確に定めることで、後のトラブルを防ぎ、良好なパートナーシップを継続させることが可能になります。

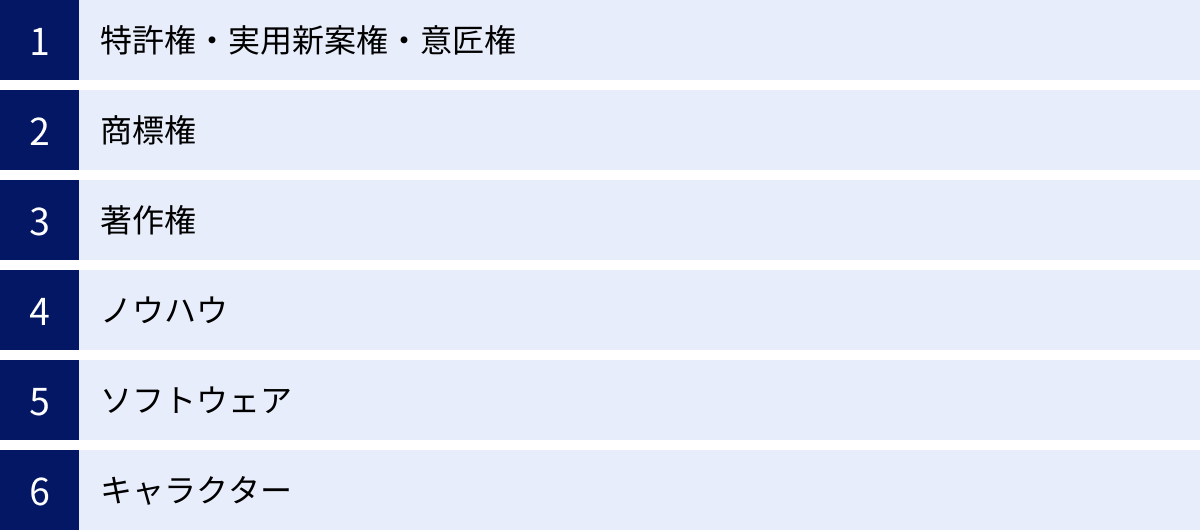

ライセンス契約の対象となる主な権利

ライセンス契約で許諾の対象となるのは、形のない「知的財産」です。これらは法律によって保護されていたり、あるいは事実上の財産的価値を持っていたりします。ビジネスの現場でライセンス契約の対象となる主な権利や情報について、その特徴と具体例を解説します。

特許権・実用新案権・意匠権

これらは主に技術やデザインに関連する権利で、特許庁に出願・登録することによって発生する「産業財産権」の一部です。

特許権(Patent Right)

- 保護対象: 「発明」、すなわち自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの。

- 具体例: スマートフォンの通信技術、新しい医薬品の化学物質、効率的な製造方法、ビジネスモデル(ビジネスモデル特許)など。

- 特徴: 技術的なアイデアそのものを保護します。ライセンス契約においては、この特許技術を使って製品を製造・販売する権利(実施権)を許諾するのが一般的です。例えば、あるメーカーが開発した省エネ性能の高いモーター技術の特許を、家電メーカーにライセンスし、エアコンや冷蔵庫に搭載してもらうといったケースが考えられます。ライセンサーは技術開発に専念でき、ライセンシーは開発コストをかけずに最新技術を利用できます。

実用新案権(Utility Model Right)

- 保護対象: 「考案」、すなわち自然法則を利用した技術的思想の創作。物品の形状、構造またはその組み合わせに関するものに限られます。

- 具体例: 消しゴム付き鉛筆、ワンタッチで開く折りたたみ傘の構造、収納しやすい文房具の形状など、日用品の小発明的なアイデア。

- 特徴: 特許権が「高度な発明」を対象とするのに対し、実用新案権はより小規模な改良やアイデアを保護します。審査を経ずに登録される(無審査登録主義)ため権利取得が容易ですが、権利の安定性は特許権に劣ります。ライセンスの対象となることは特許権に比べて少ないですが、特定分野のニッチな製品では活用されることがあります。

意匠権(Design Right)

- 保護対象: 「意匠」、すなわち物品の形状、模様、色彩など、製品の美的外観(デザイン)。

- 具体例: 自動車のボディデザイン、スマートフォンの筐体デザイン、椅子のフォルム、ウェブサイトの画面デザイン(画像意匠)など。

- 特徴: 製品の機能ではなく、その見た目を保護します。優れたデザインは消費者の購買意欲を刺激し、ブランドイメージを構築する上で極めて重要です。自動車メーカーが特定のホイールデザインをライセンスしたり、家具デザイナーが自身のデザインを家具メーカーにライセンスして製造・販売を許可したりするケースが典型例です。

商標権

- 保護対象: 「商標」、すなわち商品やサービスを識別するための文字、図形、記号、立体的形状、あるいはこれらの結合。音や色彩のみの商標も登録可能です。

- 具体例: 企業名や商品名(例:「SONY」)、ロゴマーク(例:ナイキのスウッシュマーク)、キャラクターの名称など。

- 特徴: 事業者の信用の源泉であるブランドを保護します。商標権のライセンスは、特にフランチャイズビジネスやブランドビジネスにおいて中心的な役割を果たします。

- フランチャイズ契約: コンビニエンスストアや飲食店などのフランチャイザー(本部)が、加盟店(フランチャイジー)に対して、店舗の屋号(商標)やロゴマーク、統一されたサービス手法を使用する権利をライセンスします。これにより、加盟店は本部の知名度やブランド力を利用して事業を始めることができます。

- ブランド商品のライセンス: 有名ファッションブランドが、自社ブランドの商標をバッグメーカーやアパレルメーカーにライセンスし、そのブランド名を冠した商品を製造・販売させるケースです。ライセンサーは自社で製造ラインを持たずに商品の幅を広げ、収益を得られます。

著作権

- 保護対象: 「著作物」、すなわち思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの。

- 具体例: 小説、論文、音楽、歌詞、絵画、写真、映画、アニメ、コンピュータプログラム、キャラクターのデザインなど、非常に広範囲に及びます。

- 特徴: 著作権は、特許権などとは異なり、創作した時点で自動的に発生し、登録などの手続きは不要です(無方式主義)。また、著作権は一つの権利ではなく、複製権、上演権、公衆送信権、譲渡権、翻案権など、様々な権利の束(権利の束)から成り立っています。

- ライセンス契約では、この権利の束の中から、どの権利を、どのような目的で利用するのかを具体的に特定する必要があります。

- 出版契約: 小説家(著作者)が出版社に対し、小説を複製して書籍として販売する権利(複製権、譲渡権)を許諾します。

- 映画化契約: 原作者が映画会社に対し、原作を元に脚本を作り映画を制作する権利(翻案権、上映権)を許諾します。

- 楽曲利用: 広告代理店が、テレビCMで使う楽曲について、作詞家・作曲家(または音楽出版社)から利用許諾を得ます。

ノウハウ

- 保護対象: 法律上の権利ではありませんが、財産的価値を持つ技術上または営業上の秘密情報。

- 具体例: 秘伝のタレのレシピ、特殊な金属の加工技術、効率的な顧客管理マニュアル、化学製品の製造プロセスなど。

- 特徴: ノウハウが法的に保護されるためには、「秘密として管理されていること(秘密管理性)」、「有用な情報であること(有用性)」、「公然と知られていないこと(非公知性)」の3つの要件を満たす必要があります(不正競争防止法上の「営業秘密」)。特許として公開すると模倣されるリスクがある技術や、特許化するほどではないが競争力の源泉となる情報を保護するために活用されます。

- ノウハウのライセンス契約では、その内容が外部に漏洩しないよう、厳格な秘密保持義務を課すことが極めて重要になります。また、何をノウハウとして提供するのか、その範囲を契約書で明確に特定することがトラブル防止の鍵となります。

ソフトウェア

- 保護対象: コンピュータプログラムは、著作権法上「プログラムの著作物」として保護されます。また、ソフトウェアが解決する課題やその処理手順が技術的思想の創作と認められれば、特許権(ビジネスモデル特許など)の対象となることもあります。

- 具体例: 業務用会計ソフト、画像編集ソフト、スマートフォンアプリ、SaaS(Software as a Service)型のクラウドサービスなど。

- 特徴: ソフトウェアのライセンスは、一般的に「販売」ではなく「使用許諾」という形をとります。私たちが市販のソフトウェアを購入したり、アプリをダウンロードしたりする際に同意を求められる「使用許諾契約書(EULA: End-User License Agreement)」もライセンス契約の一種です。

- 契約形態は多様で、インストールできるPCの台数を制限したり、利用できるユーザー数を定めたり、利用期間を限定したりと、提供形態に応じて様々な条件が設定されます。特にSaaSの場合は、月額や年額で利用料を支払うサブスクリプションモデルが主流です。

キャラクター

- 保護対象: キャラクターは、それ自体を直接保護する単一の法律はありません。デザインは「美術の著作物」(著作権)、名称やロゴは「商標」(商標権)というように、複数の知的財産権が複合的に組み合わさって保護されています。

- 具体例: アニメや漫画のキャラクター、ゲームのキャラクター、企業や自治体のマスコットキャラクターなど。

- 特徴: キャラクターのライセンスビジネスは「マーチャンダイジング」とも呼ばれ、巨大な市場を形成しています。

- ライセンス契約では、そのキャラクターをどのような商品(文房具、菓子、衣類など)に、どのようなデザインで、どの地域で、いつまで使用できるのかを非常に細かく定めます。また、キャラクターの世界観やイメージを損なわないよう、ライセンシーが製造する商品のデザインや品質について、ライセンサーが事前に承認(監修)する権利を持つのが一般的です。

ライセンス契約の主な種類(許諾内容による分類)

ライセンス契約と一言で言っても、ライセンシーに与えられる権利の「独占性」の強さによって、大きく3つの種類に分類されます。この分類は、ライセンス料の金額や、当事者のビジネス戦略に直結する非常に重要な要素です。契約書を作成・確認する際には、どの種類のライセンスなのかを明確に意識する必要があります。

| 種類 | 独占性 | ライセンサー自身の実施 | 第三者への許諾 | 特許庁への登録 | 差止請求権 | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 専用実施権 | あり(物権的効力) | 不可 | 不可 | 必要 | あり | 最も強力。ライセンサー自身も実施できなくなる。 |

| 通常実施権 | なし | 可能 | 可能 | 不要 | なし | 最も一般的。複数の相手に許諾できる。 |

| 独占的通常実施権 | あり(債権的効力) | 契約による | 不可 | 不要 | なし | 契約で独占性を付与。柔軟な設定が可能。 |

専用実施権(専用利用権)

専用実施権とは、設定行為で定めた範囲(期間、地域、内容)において、対象となる特許権や意匠権などを独占的・排他的に実施(利用)できる権利です。

(※著作権の場合は「専用利用権」と呼ばれますが、効力はほぼ同じです。)

最大の特徴は、その非常に強力な「排他性」にあります。専用実施権が設定されると、その範囲内では、権利者であるライセンサー自身でさえも、無断でその権利を実施(利用)することができなくなります。もちろん、他の第三者に重ねてライセンスを許諾することもできません。

この強力な効力を持つため、専用実施権の設定は、特許庁の原簿に登録しなければその効力が発生しません。登録されることで、第三者に対しても権利を主張できる「物権的」な効力を持つとされています。

さらに、専用実施権者は、自らの権利を侵害する第三者に対して、自己の名において差止請求や損害賠償請求を行うことができます。これは、後述する通常実施権にはない大きなメリットです。

どのようなケースで使われるか?

専用実施権は、ライセンサーが特定の市場から完全に撤退し、その市場における事業のすべてをライセンシーに委ねるような場合に利用されます。例えば、日本の企業が持つ特許技術について、北米市場での製造・販売・マーケティングのすべてを現地の有力企業に任せ、その代わりとして高額なライセンス料を受け取るといった戦略が考えられます。ライセンシーにとっては、巨額の投資をしても他社に参入される心配がないため、安心して事業展開ができるというメリットがあります。

通常実施権(通常利用権)

通常実施権とは、設定行為で定めた範囲において、対象となる権利を実施(利用)できる権利です。

(※著作権の場合は「通常利用権」と呼ばれます。)

専用実施権とは対照的に、この権利は「非独占的」であることが原則です。つまり、ライセンサーは、あるライセンシーに通常実施権を許諾した後でも、同じ内容の通常実施権を、他の複数のライセンシーに許諾することができます。また、ライセンサー自身も、引き続き自由にその権利を実施(利用)できます。

通常実施権の発生には、特許庁への登録は必要なく、当事者間の契約のみで効力が生じます。第三者に対して権利を主張する効力(対抗力)はありません。そのため、権利を侵害する第三者が現れても、通常実施権者が直接、差止請求を行うことはできず、ライセンサーに対応を求めることになります。

最も一般的なライセンス形態

通常実施権は、ライセンス契約の中で最も多く利用される形態です。ライセンサーにとっては、複数の企業にライセンスを供与することで、より多くのライセンス収入を得るチャンスが広がります。また、自社の事業展開の自由度も維持できます。

例えば、あるソフトウェア会社が開発した画像処理技術を、A社のスマートフォンアプリ、B社のPC用編集ソフト、C社の業務用印刷システムというように、複数の企業に通常実施権としてライセンスするケースがこれにあたります。これにより、技術の普及を促進し、多方面から収益を上げることが可能になります。

独占的通常実施権(独占的通常利用権)

独占的通常実施権は、法律(特許法など)に明確な規定があるわけではなく、契約上の取り決めによって「通常実施権」に「独占性」を付与したものです。実務上、非常に多く用いられる形態であり、「専用実施権と通常実施権の“いいとこ取り”」とも言える柔軟な設計が可能です。

具体的には、ライセンサーがライセンシーに対し、「あなた以外の第三者には、同じ範囲でライセンスを許諾しません」という義務を負う契約です。これにより、ライセンシーは事実上、その市場で独占的に事業を行うことができます。

専用実施権との主な違い

- 登録: 特許庁への登録は不要で、当事者間の契約のみで成立します。手続きが簡便です。

- ライセンサー自身の実施: 契約内容によります。「ライセンサーは自ら実施してはならない」と明記しない限り、ライセンサー自身は実施できると解釈されるのが一般的です。逆に言えば、契約で「ライセンサーも実施しない」と定めることで、専用実施権とほぼ同様の排他性を持たせることも可能です。

- 差止請求権: ライセンシーは、第三者の権利侵害に対して、直接差止請求を行うことはできません。ライセンサーを通じて対応してもらう必要があります。

なぜこの形態が好まれるのか?

独占的通常実施権は、その柔軟性が大きな魅力です。例えば、「日本国内における独占的通常実施権」をA社に与えつつ、「アジア市場における独占的通常実施権」はB社に与える、といった切り分けが可能です。また、「ライセンサー自身は直販サイトでのみ販売できる」といった、細かな条件設定も契約で自由に行えます。

ライセンシーにとっては、特許庁への登録という手間をかけずに独占的な地位を確保でき、ライセンサーにとっては、専用実施権のように自らの手足が完全に縛られることなく、戦略的にパートナーを選ぶことができるというメリットがあります。実務上は、単に「独占ライセンス契約」という場合、この独占的通常実施権を指していることが多いため、契約書の内容をよく確認することが重要です。

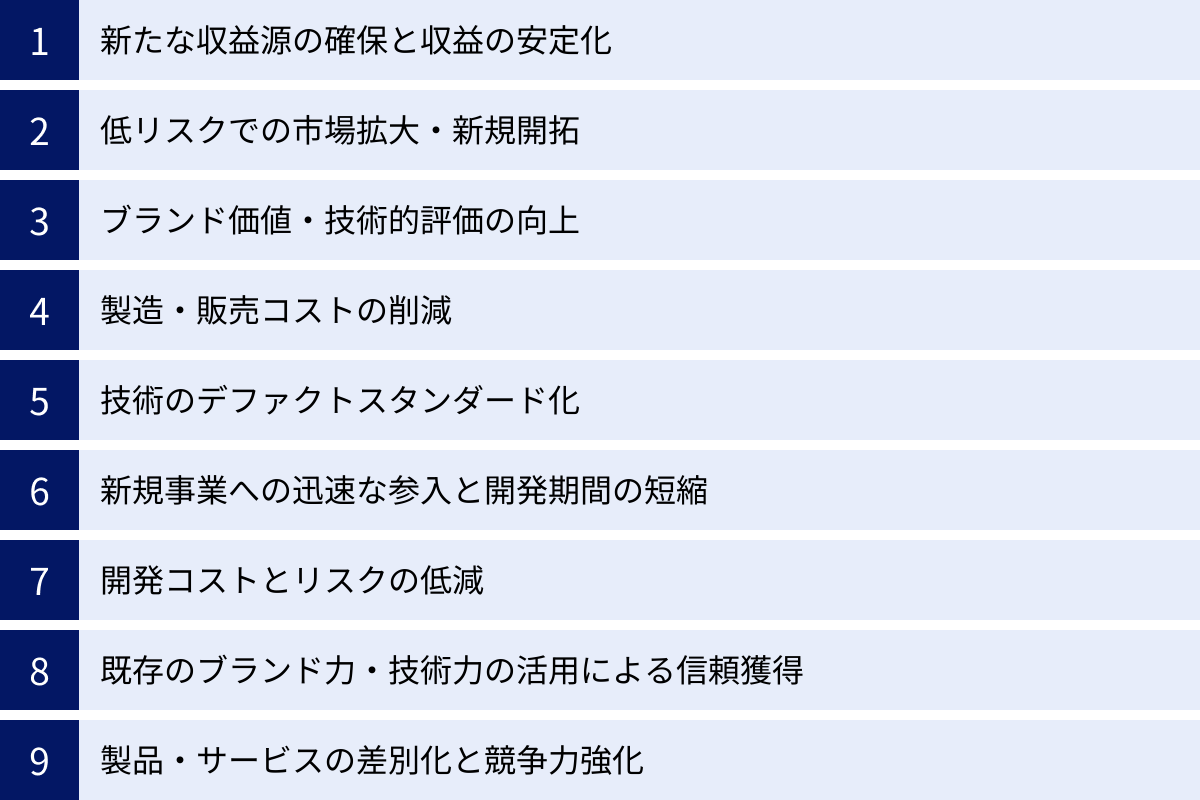

ライセンス契約を締結するメリット

ライセンス契約は、権利を許諾するライセンサーと、利用するライセンシーの双方にとって、事業を成長させるための強力なツールとなり得ます。ここでは、それぞれの立場から見た具体的なメリットを深掘りしていきます。

ライセンサー(権利を許諾する側)のメリット

自社が保有する知的財産を他者に利用させることで、ライセンサーは様々な恩恵を受けることができます。

1. 新たな収益源の確保と収益の安定化

最大のメリットは、ライセンス料(ロイヤリティ)という形で新たな収益源を確立できることです。ライセンシーの売上や生産量に応じて支払われるランニング・ロイヤリティは、自社の業績とは別に安定したキャッシュフローを生み出します。また、契約時に一時金(イニシャル・ペイメント)を受け取ることで、初期の開発投資を早期に回収することも可能です。これは、いわば「権利が働いてくれる」状態であり、事業の収益構造を多角化し、経営を安定させる上で非常に有効です。

2. 低リスクでの市場拡大・新規開拓

自社だけでは参入が難しい市場へ、低リスクで進出できる点も大きなメリットです。例えば、海外市場に展開する場合、自社で現地法人を設立し、工場を建設し、販売網を構築するには莫大なコストと時間がかかります。しかし、現地の事情に精通した企業にライセンスを許諾すれば、自らは大きな投資をすることなく、その市場に自社技術やブランドを浸透させ、収益を上げられます。地理的な市場だけでなく、自社の専門外である業界(例:医療技術をコンシューマー向け製品へ応用する)への展開も可能になります。

3. ブランド価値・技術的評価の向上

信頼できるライセンシーが、質の高い製品やサービスを市場に提供することで、許諾した技術やブランドの知名度・評価が向上します。多くの企業に採用されることで、その技術の信頼性が証明され、業界内での評判が高まります。また、キャラクターやブランドロゴが様々な商品に展開され、消費者の目に触れる機会が増えることで、ブランド全体の価値が向上する効果も期待できます。

4. 製造・販売コストの削減

ライセンスを許諾するということは、製造、在庫管理、販売、マーケティングといった事業活動の大部分をライセンシーに委ねることを意味します。これにより、ライセンサーは生産設備への投資や、販売・宣伝にかかる費用、人件費などを大幅に削減できます。その結果、浮いた経営資源を、強みである研究開発や新たな知的財産の創出に集中させることが可能になります。

5. 技術のデファクトスタンダード化

特に技術ライセンスにおいて、自社の技術を独占するのではなく、あえて広く多くの企業にライセンスを提供することで、その技術が業界の標準(デファクトスタンダード)となる可能性があります。一度デファクトスタンダードの地位を確立すれば、関連製品やサービスの市場において圧倒的に有利なポジションを築くことができ、長期的に安定したライセンス収入が見込めるようになります。

ライセンシー(権利を利用する側)のメリット

他者の知的財産を利用するライセンシー側にも、事業を加速させるための数多くのメリットが存在します。

1. 新規事業への迅速な参入と開発期間の短縮

ライセンシーにとって最大のメリットは、事業化までの時間を劇的に短縮できることです。ゼロから技術を研究開発したり、ブランドを構築したりするには、数年から数十年という長い時間と多大な労力が必要です。ライセンス契約を活用すれば、すでに確立された技術や、市場で認知されているブランドをすぐに利用できるため、開発プロセスを大幅にスキップし、迅速に市場へ参入できます。このスピード感は、変化の激しい現代の市場において強力な競争優位性となります。

2. 開発コストとリスクの低減

研究開発には、成功の保証がないにもかかわらず、莫大な投資が必要です。ライセンスを利用すれば、この不確実性の高い開発コストと失敗のリスクを回避できます。すでに実績のある技術や、消費者に支持されているブランドを利用するため、事業の成功確率を高めることができます。これは特に、経営資源が限られている中小企業やスタートアップにとって、非常に大きな魅力となります。

3. 既存のブランド力・技術力の活用による信頼獲得

市場に新しい製品を投入する際、消費者の信頼をゼロから獲得するのは大変な作業です。しかし、すでに高い評価と知名度を持つブランドや技術を利用することで、スタート時点から高い信頼性を得られます。例えば、有名なキャラクターをパッケージに使用した菓子や、著名な音響メーカーの技術を搭載したオーディオ製品は、消費者に安心感を与え、購買意欲を促進します。これにより、マーケティングコストを抑えつつ、効果的な販売促進が可能になります。

4. 製品・サービスの差別化と競争力強化

他社にはないユニークな技術やデザイン、ブランドを自社製品に組み込むことで、市場における明確な差別化を図ることができます。成熟市場において、機能や価格だけでの競争が厳しくなる中、ライセンスによる付加価値は、消費者に選ばれるための重要な要素となります。例えば、アパレルメーカーが、特殊な防水透湿素材のライセンスを受けて高機能なアウトドアウェアを開発するようなケースがこれにあたります。これにより、自社の製品ラインナップを強化し、競争力を高めることができます。

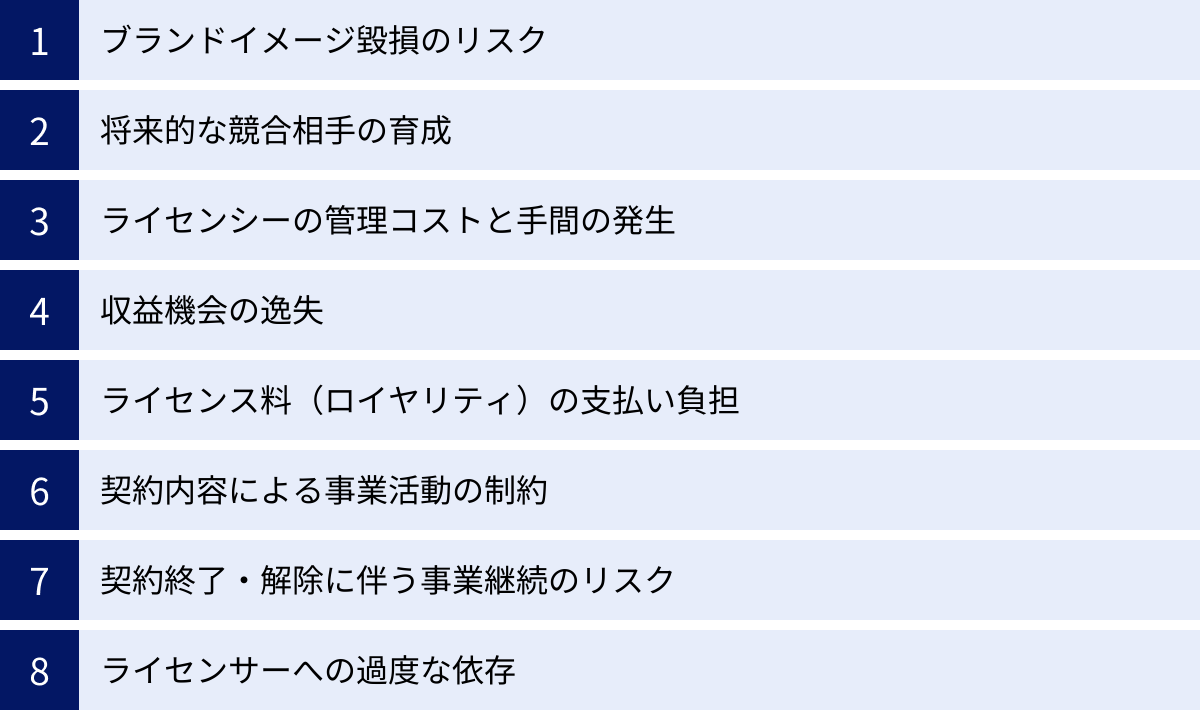

ライセンス契約を締結するデメリット

ライセンス契約は多くのメリットをもたらす一方で、両当事者にとって無視できないデメリットやリスクも存在します。これらの潜在的な問題を事前に理解し、契約内容に適切な手当を施すことが、トラブルを未然に防ぐ鍵となります。

ライセンサー(権利を許諾する側)のデメリット

貴重な知的財産を他者に委ねるライセンサーには、主に管理とコントロールに関するリスクが伴います。

1. ブランドイメージ毀損のリスク

最も懸念すべきデメリットの一つが、ライセンシーの行動によって自社のブランドイメージや評判が傷つけられるリスクです。例えば、ライセンシーが品質の低い商品を製造・販売したり、安全基準を満たさない製品で事故を起こしたりした場合、その非難の矛先はライセンシーだけでなく、ブランドの所有者であるライセンサーにも向けられます。また、ライセンシーが不祥事や違法行為を起こした場合も同様です。これを防ぐためには、契約書に品質管理基準や遵守事項を厳格に定め、定期的な監査を行うなどの対策が必要ですが、それでもリスクを完全にゼロにすることは困難です。

2. 将来的な競合相手の育成

ライセンスを通じて技術やノウハウを提供することは、結果的に将来の競合相手を育てることに繋がる可能性があります。ライセンシーは、ライセンス期間中に技術を吸収・蓄積し、独自の改良を加えて、契約終了後にはライセンサーの強力なライバルとして立ちはだかるかもしれません。特に、技術力の高いライセンシーに許諾する場合は注意が必要です。改良技術の権利帰属(グラントバック条項)を契約で定めるなどの対策が考えられますが、ライセンシーの成長を完全にコントロールすることはできません。

3. ライセンシーの管理コストと手間の発生

「ライセンスを許諾すれば、あとはロイヤリティが入ってくるだけ」というわけではありません。ライセンサーには、ライセンシーが契約を遵守しているかを監視・管理する責任が生じます。例えば、ロイヤリティ計算の基礎となる売上報告が正確かを確認したり、定められた品質基準が守られているかをチェックしたり、不正な利用がないかを監視したりと、様々な管理業務が発生します。これらの活動には、相応のコストと人的リソースが必要となります。

4. 収益機会の逸失

一度ライセンス契約、特に独占的なライセンス契約を結んでしまうと、契約期間中は他の選択肢が取れなくなります。例えば、ある地域での独占ライセンスをA社に与えた後で、もっと良い条件を提示するB社が現れても、契約を乗り換えることはできません。また、後から振り返ってみて、「自社で直接事業を展開した方が、ライセンス料よりもはるかに大きな利益を得られたのではないか」という機会損失のリスクも常に存在します。市場の将来性を慎重に見極め、契約期間や独占性の範囲を適切に設定することが重要です。

ライセンシー(権利を利用する側)のデメリット

他者の権利を借りて事業を行うライセンシーには、コストと自由度の制約に関するデメリットが伴います。

1. ライセンス料(ロイヤリティ)の支払い負担

当然ながら、権利を利用するためには対価を支払う必要があります。このライセンス料が、事業の収益を圧迫する大きな要因となり得ます。特に、売上に関わらず一定額を支払うミニマム・ロイヤリティ(最低保証額)が設定されている場合、事業が計画通りに進まなくても固定費が発生し続け、経営の重荷になる可能性があります。ロイヤリティ料率や支払い条件が、自社の事業計画に見合ったものであるかを厳しく評価する必要があります。

2. 契約内容による事業活動の制約

ライセンス契約は、ライセンサーの権利とブランドを守るため、ライセンシーの活動に様々な制約を課すのが一般的です。例えば、許諾された製品以外への技術の応用が禁止されたり、販売できる地域やチャネルが限定されたり、デザインやマーケティング手法に細かい指示が入ったりすることがあります。これらの制約により、市場の変化に迅速に対応したり、独自のアイデアで事業を拡大したりといった、自由な事業展開が難しくなる場合があります。

3. 契約終了・解除に伴う事業継続のリスク

ライセンシーの事業は、ライセンス契約の存在を前提として成り立っています。そのため、契約期間が満了し、更新が認められなかった場合、事業の継続が根本から揺らぐことになります。それまで築き上げてきた生産体制や販売網、顧客基盤が無駄になってしまうリスクがあります。また、ライセンシー側に契約違反があった場合には、期間の途中でも契約を解除され、突然事業を停止せざるを得ない状況に陥る可能性もあります。

4. ライセンサーへの過度な依存

事業の根幹となる技術やブランドを外部に依存することは、経営上の大きなリスクを抱えることになります。例えば、ライセンサーが倒産したり、事業方針を変更してライセンス事業から撤退したりした場合、ライセンシーはなすすべなく影響を受けます。また、権利の有効性に問題が発覚した場合(例:特許が無効になった)なども、ライセンシーの事業に直接的な打撃を与えます。自社独自の強みを育成することなく、ライセンスに頼り切った経営は、長期的に見て脆弱であると言えます。

ライセンス契約書を作成する際の15のポイント

ライセンス契約の成功は、契約書の内容にかかっていると言っても過言ではありません。当事者間の権利と義務を明確にし、将来起こりうるトラブルを未然に防ぐために、契約書には以下の15のポイントを具体的に盛り込むことが極めて重要です。

① 許諾する権利の対象を明確にする

契約の出発点として、どの権利をライセンスするのかを誰が見ても一意に特定できる形で記載します。ここが曖昧だと、契約全体の土台が揺らぎます。

- 特許権・実用新案権・意匠権・商標権: 特許番号、実用新案登録番号、意匠登録番号、商標登録番号を必ず記載します。出願中の場合は出願番号を記載します。

- 著作権: 著作物のタイトル、作者名、公表年月日など、対象物を具体的に特定できる情報を詳細に記述します。プログラムの場合はバージョン情報なども含めるとより明確になります。

- ノウハウ: ノウハウは形がないため、特定が最も難しい項目です。提供する技術情報、マニュアル、図面、レシピなどの名称や内容を、別紙(仕様書など)で詳細に定義することが望ましいです。

② ライセンスの許諾範囲を具体的に定める

「利用して良い」というだけでは不十分です。どのように利用して良いのか、その範囲(スコープ)を限定します。この範囲を超えた利用は契約違反となります。

- 期間 (Term): 契約が有効な期間。「契約締結日から〇年間」のように明確に定めます。

- 地域 (Territory): ライセンスが有効な地理的範囲。「日本国内に限る」「全世界」など。

- 用途・目的 (Field of Use): 許諾された権利をどのような目的で利用できるか。「〇〇(特定の製品名)の製造・販売に限る」「研究開発目的に限る」など、具体的に定義します。これにより、ライセンサーは他の用途で別のライセンシーに許諾する余地を残せます。

③ ライセンスの種類(専用・通常など)を明記する

前述したライセンスの種類のいずれに該当するのかを明確に記載します。これは当事者の権利義務に根本的な影響を与えます。

- 専用実施権: 「甲は乙に対し、本件特許権について、第〇条に定める範囲内における専用実施権を設定登録するものとする」のように明記します。

- 独占的通常実施権: 「甲は乙に対し、…独占的な通常実施権を許諾する。甲は、乙以外の第三者に…通常実施権を許諾しないものとする」といった形で、第三者への不許諾義務を明確にします。

- 非独占的通常実施権: 「甲は乙に対し、…非独占的な通常実施権を許諾する」と記載します。単に「通常実施権を許諾する」とだけ書かれている場合は、非独占的と解釈されるのが一般的です。

④ 対価(ライセンス料)の金額と支払方法を定める

契約の最も重要な経済的条件です。曖昧な点は一切残さず、詳細に規定する必要があります。

- ライセンス料の種類:

- イニシャル・ペイメント(一時金): 契約時や技術情報開示時に支払われる一括の料金。

- ランニング・ロイヤリティ: ライセンシーの売上や生産量に一定の料率を乗じて算出される、継続的な料金。計算の基礎となる「正味販売価格(Net Sales)」の定義(値引きや返品をどう扱うか)も明確にします。

- ミニマム・ロイヤリティ(最低保証額): ライセンシーの売上に関わらず、ライセンサーに支払われる最低限のロイヤリティ。年ごと、四半期ごとなど期間を区切って設定します。

- 支払条件: 支払時期(例:四半期末締め、翌月末払い)、支払通貨、送金方法、送金手数料の負担者を定めます。

⑤ サブライセンス(再許諾)の可否を取り決める

ライセンシーが、許諾された権利をさらに第三者にライセンス(サブライセンス)できるかどうかを定めます。

- 原則禁止が一般的: ライセンサーとしては、知らない間に見ず知らずの第三者に権利が利用される事態は避けたいため、「甲の事前の書面による承諾なく、第三者にサブライセンスすることはできない」と定めるのが通常です。

- 許諾する場合の条件: 許諾する場合には、サブライセンス先の選定基準、ライセンサーへの事前承諾の要否、サブライセンス先からのロイヤリティの分配方法、サブライセンス先の義務(秘密保持など)について詳細な条件を定めます。

⑥ 改良技術や発明の取り扱いを決める

ライセンシーがライセンス期間中に、許諾された技術を元に改良技術や新たな発明を生み出すことは珍しくありません。その成果の取り扱いを事前に決めておくことは、後の紛争を防ぐ上で非常に重要です。

- 権利の帰属: 改良技術の権利がライセンサー、ライセンシーのどちらに帰属するのか、あるいは共有とするのかを定めます。

- グラントバック条項: ライセンシーが生み出した改良技術の権利を、ライセンサーも利用できるようにする条項です。無償で利用できるのか(ロイヤリティフリー)、有償なのか、独占的に利用できるのか、といった条件を細かく設定します。

⑦ 権利の保証範囲を定める

ライセンサーが、許諾する権利について何をどこまで保証するのかを定めます。ライセンサーにとってはリスクを限定するために、ライセンシーにとっては安定した事業継続のために重要な条項です。

- 権利の有効性の保証: 許諾する特許権などが有効であり、無効事由が存在しないことを保証するかどうか。

- 第三者の権利非侵害の保証: 許諾する権利が、第三者のいかなる権利も侵害していないことを保証するかどうか。

- 非保証(as is)が一般的: 実務上は、ライセンサーがこれらの保証を一切負わない「現状有姿(as is)」でライセンスし、保証しない旨を明記(非保証条項)することが多いです。

⑧ 第三者の権利を侵害していないか確認する

上記の保証条項とも関連しますが、万が一、ライセンス製品が第三者の権利を侵害してしまった(または侵害していると警告を受けた)場合の対応について定めます。

- 通知義務: 一方の当事者が第三者から権利侵害の主張を受けた場合、速やかにもう一方の当事者に通知する義務を定めます。

- 責任分担: 侵害に関する紛争の対応費用や、損害賠償責任をどちらが負担するのかを明確にします。ライセンサーが非侵害を保証していない場合は、ライセンシーの責任と費用で対応すると定めることが多くなります。

⑨ 報告義務について定める

特にランニング・ロイヤリティが設定されている場合、ライセンサーが正確な金額を把握するために不可欠な条項です。

- 報告内容: 販売数量、売上高、ロイヤリティ計算書など、報告すべき内容を具体的に定めます。

- 報告頻度と期限: 四半期ごと、半期ごとなど、報告の頻度と提出期限を定めます。

- 監査権: ライセンサーが、報告内容の正確性を確認するために、ライセンシーの帳簿や記録を閲覧できる権利(監査権)を定めることが一般的です。監査の頻度や費用負担についても規定しておくと良いでしょう。

⑩ 秘密保持義務について定める

ライセンス契約を通じて、ライセンサーからライセンシーへは技術情報やノウハウが、ライセンシーからライセンサーへは販売情報など、多くの秘密情報が開示されます。これらの情報が漏洩しないように、厳格な義務を課します。

- 秘密情報の定義: 何が秘密情報にあたるのかを定義します。「本契約に関連して知り得た一切の技術上・営業上の情報」などと広く定義するのが一般的です。

- 義務の内容: 目的外使用の禁止、第三者への開示禁止などを定めます。

- 有効期間: 契約終了後も一定期間(例:契約終了後5年間)は秘密保持義務が存続すると定めるのが通常です。

⑪ 権利の譲渡禁止について定める

当事者の一方が、相手方の承諾なしに、この契約に基づく権利や義務を第三者に譲渡することを禁止する条項です。ライセンサーもライセンシーも、契約相手の信用や能力を信頼して契約を結んでいるため、知らない間に相手が変わってしまうことを防ぐ目的があります。

⑫ 契約期間を定める

契約の有効期間を明確に定めます。「〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」のように、始期と終期を明記します。

- 自動更新条項: 「期間満了の〇ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による反対の意思表示がない限り、本契約は同一条件でさらに〇年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする」といった自動更新の有無と、その条件を定めます。

⑬ 契約解除の条件を定める

どのような場合に契約を途中で終了できるかを定めます。これは、相手方の債務不履行などから自社を守るための重要なセーフティネットです。

- 催告解除: ロイヤリティの不払い、重大な契約違反などがあった場合に、一定期間を定めて是正を求め(催告)、それでも是正されない場合に解除できる旨を定めます。

- 無催告解除: 相手方が倒産手続の申立てをしたり、手形の不渡りを出したりした場合など、催告しても意味がないような重大な事由が発生した場合に、直ちに契約を解除できる旨を定めます。

⑭ 契約終了後の措置について定める

契約が期間満了や解除によって終了した後の、後始末について定めます。これを決めておかないと、契約終了後もトラブルが続く原因になります。

- 在庫品の取り扱い: 契約終了時点でライセンシーが保有している在庫品を、一定期間(例:終了後6ヶ月間)は販売し続けて良いか(セル・オフ条項)、あるいはライセンサーが買い取るか、廃棄するかなどを定めます。

- 秘密情報の返還・破棄: 契約に関連して受け取った資料やデータなどの秘密情報を、相手方の指示に従って返還または破棄する義務を定めます。

⑮ 準拠法と合意管轄裁判所を定める

契約の解釈や、万が一の紛争解決のルールを定めます。特に国際契約では必須の条項です。

- 準拠法 (Governing Law): この契約書がどの国の法律に基づいて解釈・適用されるかを定めます。「本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする」のように記載します。

- 合意管轄 (Jurisdiction): 紛争が生じた場合に、どの裁判所で裁判を行うかを当事者間で合意して定めます。「本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする」のように、具体的な裁判所名を指定します。

ライセンス契約書と収入印紙の必要性

ライセンス契約書を作成した際、「この契約書に収入印紙を貼る必要はあるのだろうか?」という疑問が生じることがあります。結論から言うと、ライセンス契約書の多くは収入印紙が不要なケースに該当しますが、契約内容によっては課税文書となり、収入印紙が必要になる場合があります。

収入印紙の要否は、その契約書が印紙税法で定められた「課税文書」に該当するかどうかで決まります。ライセンス契約書が関連する可能性のある課税文書は、主に「1号の4文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)」と「7号文書(継続的取引の基本となる契約書)」の二つです。

1. 1号の4文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)との関係

1号の4文書は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった「無体財産権」を「譲渡」する契約書を指します。ここで言う「譲渡」とは、権利そのものを売り渡すことを意味します。

- 通常のライセンス契約(利用許諾): 通常のライセンス契約は、権利を譲渡するのではなく、あくまで「利用を許諾する」だけなので、原則として1号の4文書には該当せず、収入印紙は不要です。

- 注意すべきケース(専用実施権): ただし、特許権などの「専用実施権」を設定する契約書は、その排他性の強さから実質的に譲渡に近いと解釈され、1号の4文書に該当すると判断される可能性があります。専用実施権の設定対価が1万円以上の場合、課税対象となるため注意が必要です。

2. 7号文書(継続的取引の基本となる契約書)との関係

7号文書は、特定の相手方との間で、継続的に生じる取引の基本的な条件を定める契約書を指します。

- 該当するための主な要件:

- 契約期間が3ヶ月を超えていること(期間の定めがない場合も含む)

- 更新に関する定めがあること

- 売買、請負など、印紙税法が定める特定の取引種類であること

- 営業者間(ビジネス上)の契約であること

- ライセンス契約の場合: ソフトウェアの利用許諾契約などで、契約期間が3ヶ月を超え、自動更新条項があり、月額や年額で利用料を支払うような形態のものは、この7号文書に該当する可能性があります。7号文書に該当する場合、契約書1通あたり一律4,000円の収入印紙が必要となります。

結論と対策

このように、ライセンス契約書に収入印紙が必要かどうかは、許諾する権利の種類(特許権、著作権など)、ライセンスの形態(専用実施権か通常実施権か)、契約期間、対価の支払い方法など、契約内容によって個別に判断する必要があります。

一般的には、著作権の通常利用許諾契約や、期間の定めが短い契約など、多くは不課税文書(印紙不要)となります。しかし、判断に迷う場合は、管轄の税務署や税理士などの専門家に相談するのが最も確実です。

電子契約の場合は収入印紙が不要

なお、印紙税法は「紙の文書」を課税対象としています。そのため、契約書を紙で作成・交付せず、電子契約サービスなどを利用して電子データとして契約を締結した場合は、課税文書を作成したことにはならず、収入印紙は一切不要です。コスト削減や業務効率化の観点からも、電子契約の活用は有効な選択肢と言えるでしょう。

参照:国税庁ウェブサイト

ライセンス契約に関連するその他の契約

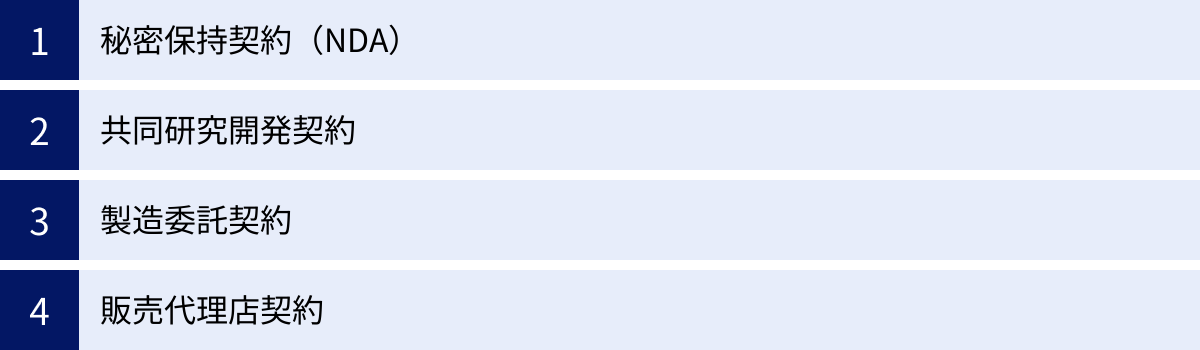

ライセンス契約は単独で締結されることもありますが、ビジネスの段階や目的によっては、他の契約と組み合わせて、あるいは先行して締結されることがよくあります。ここでは、ライセンス契約と密接に関連する代表的な契約を4つ紹介します。

秘密保持契約(NDA)

秘密保持契約(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、一方の当事者が他方の当事者に秘密情報を開示する際に、その情報の目的外使用や第三者への漏洩を禁止するために締結する契約です。

ライセンス契約の交渉段階では、ライセンサーは自社の技術やノウハウの価値をライセンシー候補に理解してもらうため、その一部を開示する必要があります。また、ライセンシー側も、自社の事業計画などをライセンサーに説明するかもしれません。

このように、本格的なライセンス契約を締結する前の検討・交渉フェーズで、お互いが安心して情報交換を行うための“土台”として、まずNDAを締結することが不可欠です。

もちろん、ライセンス契約書本体にも秘密保持条項は含まれますが、交渉が不調に終わり契約締結に至らなかった場合、開示した情報が無防備な状態になってしまいます。そのため、具体的な交渉に入る前の段階で、先行してNDAを結んでおくことが、リスク管理の観点から非常に重要です。

共同研究開発契約

共同研究開発契約は、複数の企業や大学などが、それぞれの持つ技術、人材、資金などの経営資源を出し合って、共同で新たな技術や製品の研究開発を行う際に締結する契約です。

ライセンス契約が「既存の権利」を利用するためのものであるのに対し、共同研究開発契約は「未来の権利」を創出するための契約と言えます。

この契約で最も重要なポイントは、研究開発によって得られた成果(発明、ノウハウ、データなど)の取り扱いです。具体的には、

- 知的財産権の帰属: 成果物から生じた特許権などの知的財産権を、どちらか一方の単独所有とするか、両者の共有とするかを定めます。共有とする場合は、持分割合も明確にする必要があります。

- 成果の実施: 成果を利用して事業を行う際のルール(どちらがどの市場で実施できるか、第三者へのライセンスは可能かなど)を定めます。

- 費用の分担: 研究開発にかかる費用をどのように分担するかを定めます。

共同研究開発が成功し、価値ある知的財産が生まれた後、当事者の一方が他方にその権利のライセンスを許諾するという流れになることも多く、ライセンス契約の前段階として位置づけられることがあります。

製造委託契約

製造委託契約は、委託者(ブランドオーナーや開発元)が、受託者(製造業者)に対して、自社ブランド製品や仕様書で定めた製品の製造を委託する契約です。OEM(Original Equipment Manufacturer)契約や製造請負契約とも呼ばれます。

ライセンス契約との関係は様々です。

- ライセンサーがライセンシーに製造を委託: 例えば、技術を持つライセンサーが、その技術を使った製品の製造を、生産設備を持つライセンシーに委託するようなケースです。この場合、ライセンス契約と製造委託契約が一体となった契約が結ばれることがあります。

- ライセンシーが第三者に製造を委託: キャラクターのライセンスを受けたライセンシー(例:玩具メーカー)が、実際の商品の製造は中国などの工場に委託するようなケースです。この場合、ライセンシーはライセンサーとの間でライセンス契約を、工場との間で製造委託契約をそれぞれ結ぶことになります。

製造委託契約では、製品の仕様、品質管理基準、納期、所有権の移転時期、検収方法、製造物責任(PL)の分担などが重要なポイントとなります。

販売代理店契約

販売代理店契約は、メーカーや供給元(サプライヤー)が、特定の地域や顧客層に対して自社製品を販売する権利を販売業者(代理店)に与える契約です。

この契約もライセンス契約と密接に関わることがあります。例えば、

- ライセンシーが販売代理店を起用: 特許技術のライセンスを受けて製品を製造したライセンシーが、自社で直接販売するのではなく、各地域の販売代理店網を活用して市場に流通させるケースです。

- フランチャイズ契約との関係: フランチャイズ契約は、商標やノウハウのライセンス契約としての側面に加え、本部から商品を仕入れて販売するという販売代理店契約の側面も併せ持っています。

販売代理店契約では、取扱商品、販売地域(テリトリー)、独占的か非独占的か、販売目標(ノルマ)、販売価格に関する定め、広告宣伝の役割分担などが重要な契約事項となります。ライセンサーとしては、自社のブランドイメージを損なわないよう、ライセンシーがどのような販売代理店と契約するのかについて、一定の関与を求めることもあります。

ライセンス契約書のひな形(テンプレート)

以下に、汎用的なライセンス契約書のひな形(テンプレート)を示します。これはあくまで一般的なサンプルであり、実際の契約では、許諾する権利の種類、当事者のビジネスモデル、個別の事情に応じて、条項の追加・修正・削除が必須です。専門家のアドバイスを受けながら、自社の状況に合わせてカスタマイズしてください。

ライセンス契約書

〇〇〇〇(以下「甲」という)と、〇〇〇〇(以下「乙」という)は、甲が保有する下記対象知的財産権(以下「本件知的財産権」という)の利用許諾に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(定義)

本契約において使用される用語の定義は、以下の通りとする。

- 「本件知的財産権」:【例:特許第〇〇〇〇号(発明の名称:△△)】

- 「本件ライセンス製品」:【例:本件知的財産権を利用して製造、販売、使用される〇〇製品】

- 「許諾地域」:【例:日本国内】

- 「正味販売価格」:【例:乙が本件ライセンス製品を第三者に販売した価格から、運賃、保険料、消費税および正当な値引き、返品額を控除した価格】

第2条(ライセンスの許諾)

- 甲は乙に対し、本契約期間中、許諾地域において、本件ライセンス製品を製造、使用、販売および販売の申し出をするための【例:非独占的な通常実施権】(以下「本ライセンス」という)を許諾する。

- 甲は、本契約期間中、許諾地域において、乙以外の第三者に対して本件知的財産権の通常実施権を許諾することができる。

(※独占的通常実施権の場合は、「甲は、…乙以外の第三者に本件知的財産権の通常実施権を許諾しないものとする」などと規定する)

第3条(ライセンス料)

- 乙は甲に対し、本ライセンスの対価として、以下のライセンス料を支払う。

(1) 一時金:金〇〇円(消費税別)を、本契約締結後〇日以内に甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。

(2) ランニング・ロイヤリティ:各四半期(1-3月、4-6月、7-9月、10-12月)における本件ライセンス製品の正味販売価格の合計額に、〇パーセント(〇%)を乗じた金額。 - 乙は、各四半期末日から〇日以内に、当該四半期のランニング・ロイヤリティの額を甲の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。

第4条(報告および監査)

- 乙は、各四半期末日から〇日以内に、当該四半期における本件ライセンス製品の生産数量、販売数量、正味販売価格、およびロイヤリティ計算の明細を記載した報告書を甲に提出する。

- 甲は、事前に乙に通知することにより、乙の営業時間内に、本契約に関する乙の帳簿書類を閲覧し、複写することができる。

第5条(サブライセンス)

乙は、甲の事前の書面による承諾を得なければ、本ライセンスの全部または一部を第三者に再許諾(サブライセンス)することはできない。

第6条(秘密保持)

甲および乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示または漏洩してはならず、また本契約の目的以外に使用してはならない。本条の規定は、本契約終了後〇年間、その効力を有するものとする。

第7条(権利の不保証)

甲は、乙に対し、本件知的財産権が第三者の権利を侵害しないこと、および本件知的財産権に無効事由が存在しないことを含め、何らの保証も行わないものとする。

第8条(権利の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約から生じる権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

第9条(契約期間)

本契約の有効期間は、本契約締結日から満〇年間とする。ただし、期間満了の〇ヶ月前までにいずれの当事者からも書面による反対の意思表示がない限り、本契約は同一条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。

第10条(契約解除)

甲または乙は、相手方に次の各号の一に該当する事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

- 本契約の条項に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず、当該期間内に是正されないとき。

- 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき、あるいは手形または小切手が不渡りとなったとき。

- 差押、仮差押、仮処分、または競売の申立てがあったとき。

- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、または特別清算開始の申立てがあったとき。

第11条(契約終了後の措置)

本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合、乙は直ちに本件ライセンス製品の製造を中止しなければならない。ただし、契約終了時に存在する在庫品については、契約終了後〇ヶ月間に限り、本契約の条件に従って販売することができる。

第12条(準拠法および合意管轄)

- 本契約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。

- 本契約に関する一切の紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第13条(協議事項)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議の上、円満に解決を図るものとする。

上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

〇〇年〇月〇日

甲:

住所:

名称:

代表者: 印

乙:

住所:

名称:

代表者: 印