IT業界でのキャリアを考える際、「SES」という言葉を耳にする機会は非常に多いでしょう。しかし、その実態や他の契約形態との違い、メリット・デメリットについて正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。

SESは「やめとけ」といったネガティブな意見が見られる一方で、未経験からIT業界への扉を開き、多様な経験を積むための有効なステップとなる側面も持っています。重要なのは、その仕組みと特徴を正しく理解し、自分自身のキャリアプランと照らし合わせて判断することです。

この記事では、SES契約の基本的な仕組みから、混同されがちな準委任契約、請負契約、派遣契約との明確な違い、働く上でのメリット・デメリット、そして「偽装請負」といった注意すべきリスクまで、網羅的に解説します。さらに、優良なSES企業を見極めるための具体的なポイントや、SESエンジニアとして将来的に年収を上げていくためのキャリアパスについても掘り下げていきます。

この記事を読めば、SESという働き方についての漠然としたイメージがクリアになり、IT業界でのキャリアを築く上での重要な判断材料を得られるはずです。

目次

SES契約とは

SES(System Engineering Service)契約とは、システムの開発、保守、運用といった業務に対して、エンジニアの技術力を労働力として提供する契約の一種です。クライアント企業(発注者)のオフィスなどにエンジニアが常駐し、指定された業務を行いますが、そのエンジニアへの指揮命令権は、クライアント企業ではなく、エンジニアが所属するSES企業(受注者)にあるのが大きな特徴です。

この契約形態は、IT業界で広く採用されており、多くのエンジニアがSES契約のもとでキャリアをスタートさせています。まずは、その基本的な仕組みとビジネスモデルを詳しく見ていきましょう。

SESの仕組みを図で解説

SESの仕組みを理解するためには、「クライアント企業」「SES企業」「エンジニア」という三者の関係性を把握することが重要です。

- 契約の締結: まず、人材を必要としているクライアント企業と、エンジニアを雇用しているSES企業との間で「SES契約」が結ばれます。この契約の法的な性質は、後述する「準委任契約」であることがほとんどです。契約では、エンジニアが提供する業務の内容、期間、場所、そして報酬(単価)などが定められます。

- エンジニアの常駐: 契約に基づき、SES企業は自社に所属するエンジニアをクライアント企業の指定するオフィス(プロジェクト現場)へ常駐させます。これを「客先常駐」と呼びます。エンジニアは、クライアント企業のプロジェクトチームの一員のような形で業務に従事します。

- 指揮命令系統: ここが最も重要なポイントです。エンジニアはクライアント企業のオフィスで働きますが、業務に関する指揮命令権は、クライアント企業にはありません。指揮命令権は、エンジニアと雇用契約を結んでいるSES企業が保持します。したがって、クライアント企業の担当者がSESエンジニアに対して、直接的に「この作業を明日の午前中までに終わらせてください」といった具体的な指示や、残業命令を出すことは原則としてできません。業務上の指示は、SES企業の責任者(現場リーダーや営業担当)を通じて行われるのが正しい形です。

- 報酬の支払い: クライアント企業は、SES契約に基づき、エンジニアの労働時間や労働力に対してSES企業へ報酬を支払います。一般的に「人月単価」と呼ばれる月単位の契約が多く、「月額80万円」といった形で定められます。SES企業は、その報酬の中からエンジニアへ給与を支払い、残った差額(マージン)が自社の利益となります。

このように、SESは「働く場所(クライアント企業)」と「雇用元・指示元(SES企業)」が分離しているという、少し特殊な働き方であることがわかります。この構造が、後述する様々なメリットやデメリット、注意点に繋がっていきます。

SESのビジネスモデル

SESのビジネスモデルは、IT業界における人材需要の柔軟性に支えられています。多くの企業、特に大規模なプロジェクトを抱える企業にとって、プロジェクトの繁閑に合わせて正社員を増減させるのは非効率的かつ困難です。そこでSESが活用されます。

企業側のメリット(なぜSESを利用するのか)

クライアント企業から見ると、SESを利用することで「必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保できる」という大きなメリットがあります。例えば、「3ヶ月間だけAWSに詳しいインフラエンジニアが欲しい」「半年間のWebアプリ開発プロジェクトでJavaプログラマーが2名不足している」といったニーズに迅速に対応できます。自社で直接雇用する場合に発生する採用コストや教育コスト、社会保険料などの負担を軽減し、固定費を変動費化できるため、経営上のリスクヘッジにも繋がります。

SES企業の収益構造

SES企業の主な収益源は、クライアント企業へエンジニアを派遣することで得られる「マージン(手数料)」です。例えば、クライアント企業とエンジニア1人あたり「月額80万円」で契約し、そのエンジニアに「月給40万円」を支払う場合、単純計算で差額の40万円がSES企業の粗利益となります。この中から、営業担当者の人件費、オフィスの賃料、社会保険料の会社負担分、待機期間中(案件がない期間)のエンジニアの給与などを支払い、最終的に残ったものが純粋な利益です。

IT業界の多重下請け構造との関係

SESのビジネスモデルを語る上で欠かせないのが、建設業界のゼネコン構造にも似た「多重下請け構造」です。

- 元請け(プライムベンダー): エンドユーザーとなる企業から直接システム開発などを請け負う大手SIer(システムインテグレーター)など。

- 二次請け: 元請け企業から、プロジェクトの一部分を請け負う中堅企業。

- 三次請け以降: さらに二次請け企業から仕事を請け負う中小企業。

この構造の中で、各階層の企業がSES契約を利用して、下位の企業からエンジニアを調達することが頻繁に行われます。例えば、元請けのA社が大規模プロジェクトを受注し、自社の人員だけでは足りない部分を、二次請けのB社にSES契約で発注します。B社もまた、自社のエンジニアだけでは対応しきれず、三次請けのC社(SES企業)からエンジニアを調達する、といった具合です。

この構造の問題点は、下層に行くほど中抜きされるマージンが増え、末端で働くエンジニアの単価や給与が低くなる傾向があることです。これが、「SESは給与が上がりにくい」と言われる一因にもなっています。

SES契約の仕組みとビジネスモデルを理解することは、この働き方のメリットとデメリットを正しく評価し、キャリアを考える上での第一歩と言えるでしょう。

SES契約と他の契約・働き方との違い

SES契約を正しく理解するためには、混同されがちな他の契約形態や働き方との違いを明確に区別することが不可欠です。特に「準委任契約」「請負契約」「派遣契約」との違いは、指揮命令権の所在や責任の範囲を定義する上で極めて重要です。ここでは、それぞれの違いを比較しながら詳しく解説します。

準委任契約との違い

結論から言うと、多くのSES契約は、民法で定められた「準委任契約」という契約形態に該当します。つまり、SES契約は準委任契約の一種と考えることができます。では、なぜわざわざ「SES契約」という呼び方が使われるのでしょうか。それは、IT業界特有の「客先常駐」という働き方を伴う準委任契約を指す、ビジネス上の慣習的な呼称だからです。

ここでは、SES契約のベースとなる準委任契約の性質について、3つの重要なポイントから見ていきましょう。

| 比較項目 | SES契約(実態) | 準委任契約(法律上の定義) |

|---|---|---|

| 指揮命令権の所在 | SES企業(エンジニアの所属会社) | 受任者(業務を請け負った側) |

| 報酬の対象 | エンジニアの労働力の提供(業務の遂行) | 法律行為以外の事務処理の遂行 |

| 契約不適合責任の有無 | 原則として負わない(善管注意義務あり) | 原則として負わない(善管注意義務あり) |

指揮命令権の所在

準委任契約において、業務を遂行する受任者(この場合はSESエンジニア)は、委任者(クライアント企業)からの直接的な指揮命令を受けません。業務の進め方に関する裁量権は受任者(を雇用するSES企業)にあります。SES契約においてもこの原則は同じで、エンジニアへの指揮命令は所属するSES企業が行う必要があります。クライアント企業の担当者が直接、SESエンジニアに作業の細かな手順を指示したり、勤怠を管理したりすることは、契約違反であり、後述する「偽装請負」に繋がるリスクをはらんでいます。

報酬の対象

準委任契約の目的は「業務の遂行」そのものです。つまり、成果物を完成させる義務はなく、定められた業務を誠実に行うことに対して報酬が支払われます。SES契約もこれと同様で、エンジニアは契約で定められた時間、自身の持つ技術力を提供し、業務を遂行することが求められます。例えば、システムの開発プロジェクトが期間内に完了しなかったとしても、それがエンジニアの怠慢などではなく、誠実に業務を遂行した結果であれば、契約違反にはならず報酬は支払われます。

契約不適合責任の有無

成果物の完成を目的としない準委任契約では、原則として「契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)」を負いません。契約不適合責任とは、納品された成果物が契約内容に適合しない場合に、受注者が負うべき修正や賠償の責任のことです。

ただし、準委任契約には「善良な管理者の注意義務(善管注意義務)」が課せられます。これは、「その職業や社会的地位にある者として、一般的に要求されるレベルの注意を払って業務を遂行する義務」を意味します。つまり、プロのエンジニアとして、当然払うべき注意を怠り、クライアント企業に損害を与えた場合には、債務不履行として損害賠償責任を問われる可能性があります。

請負契約との違い

請負契約は、準委任契約と並んで業務委託契約の一種ですが、その性質は大きく異なります。SIerがシステム全体を一括で受注する場合などによく用いられる契約形態です。

| 比較項目 | SES契約(準委任) | 請負契約 |

|---|---|---|

| 指揮命令権の所在 | SES企業 | 受注者(請負業者) |

| 報酬の対象 | エンジニアの労働力の提供(業務の遂行) | 仕事の完成(成果物) |

| 契約不適合責任の有無 | 原則として負わない | 負う |

指揮命令権の所在

指揮命令権が受注者側にあるという点は、準委任契約と同じです。発注者は、請負業者に対して業務の進め方を細かく指示することはできません。

報酬の対象

請負契約と準委任契約の最大の違いは、報酬の対象です。請負契約は、労働力の提供ではなく「仕事の完成」を目的とします。つまり、契約で定められた仕様通りのシステムやソフトウェアといった「成果物」を期日までに納品して、初めて報酬を請求できます。作業にどれだけ時間をかけたかに関わらず、成果物が完成しなければ報酬は支払われません。

契約不適合責任の有無

仕事の完成を目的とするため、請負契約には明確に「契約不適合責任」が存在します。納品した成果物にバグがあったり、要求された機能が実装されていなかったりした場合、発注者は受注者に対して、修正(追完請求)、代替品の納品、代金の減額、損害賠償などを請求できます。この責任の重さが、準委任契約との大きな違いです。

派遣契約との違い

SESと最も混同されやすく、かつ、法的に厳密に区別しなければならないのが派遣契約です。働き方(客先常駐)が似ているため、実態が曖昧になりがちですが、法律上の扱いは全く異なります。

| 比較項目 | SES契約(準委任) | 派遣契約 |

|---|---|---|

| 雇用契約の相手 | SES企業 | 派遣会社 |

| 指揮命令権の所在 | SES企業 | 派遣先企業(クライアント) |

雇用契約の相手

SESエンジニアも派遣社員も、実際に働く場所(クライアント企業/派遣先企業)とは別の会社(SES企業/派遣会社)と雇用契約を結んでいます。この点は共通しています。

指揮命令権の所在

指揮命令権の所在が、SES契約と派遣契約を分ける決定的な違いです。

- SES契約(準委見契約): 指揮命令権は、エンジニアが所属するSES企業にあります。

- 派遣契約: 指揮命令権は、エンジニアが実際に働く派遣先企業にあります。

派遣契約は「労働者派遣法」という法律に基づいて行われます。この法律では、派遣先企業が派遣社員に対して、業務上の指揮命令を行うことが明確に認められています。その代わり、派遣先企業は派遣社員に対して、安全配慮義務など、雇用主と類似した一定の責任を負うことになります。

SES契約であるにもかかわらず、クライアント企業の社員がSESエンジニアに直接的な指揮命令を行うと、実態が「派遣契約」とみなされます。しかし、労働者派遣法に基づく適切な許可や契約手続きを行っていないため、これは「偽装請負」という違法行為にあたります。

SIer(受託開発)との違い

SIer(エスアイヤー)は「System Integrator」の略で、顧客企業の課題解決のために、ITシステムの企画、設計、開発、運用、保守までを一括して請け負う事業者を指します。

- 契約形態の違い: SIerが顧客と結ぶ契約は、システム全体の完成を約束する「請負契約」が中心です。一方、SESは技術力を提供する「準委任契約」です。

- 役割と関係性の違い: SIerとSESは対立する概念ではありません。多くの場合、大手SIerが元請けとして大規模プロジェクトを受注し、そのプロジェクトに必要な人員を補うために、協力会社であるSES企業からエンジニアを調達します。つまり、SIerのプロジェクトに、SESエンジニアがチームの一員として参加するという関係性です。SIerはプロジェクト全体の管理責任を負い、SES企業は契約範囲内での技術力提供の責任を負います。

自社開発との違い

自社開発企業とは、他社から開発を請け負うのではなく、自社独自のWebサービスやソフトウェア、アプリケーションなどを企画・開発・運営している企業を指します。

- 開発対象の違い: SESエンジニアはクライアント企業の様々なプロジェクトに参加しますが、自社開発エンジニアは自社のプロダクトに継続的に関わります。

- 働き方と環境の違い: SESはプロジェクトごとに常駐先が変わり、人間関係や開発環境も変化します。一方、自社開発は基本的に同じオフィス、同じチームメンバーと長期的に働くことになります。

- キャリアパスの違い: SESでは多様な技術や業界に触れることで幅を広げるキャリアを築きやすいのに対し、自社開発では特定の技術やドメイン知識を深く掘り下げ、プロダクトの成長と共に専門性を高めていくキャリアを築きやすいと言えます。

これらの違いを理解することで、自分がどのような環境で、どのような責任のもとで働きたいのかを考え、キャリアを選択する上での指針とすることができます。

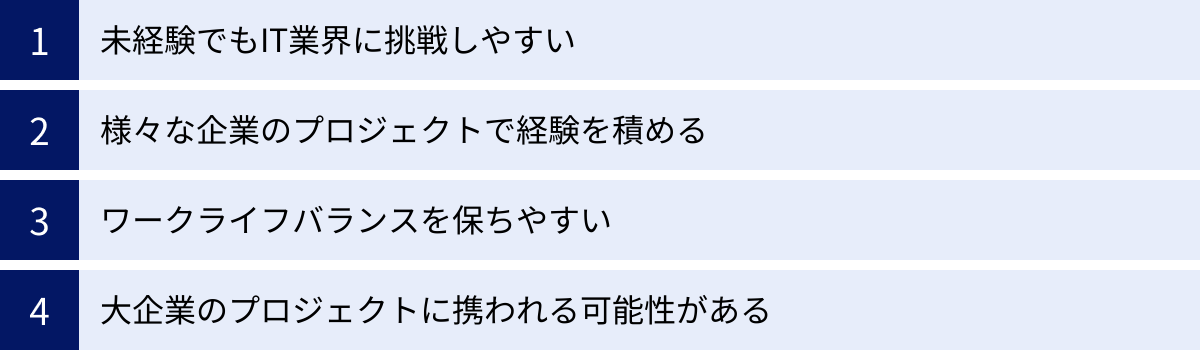

SES契約で働く4つのメリット

「SESはやめとけ」という声も聞かれますが、SES契約にはエンジニアのキャリアにとって有益な側面も数多く存在します。特にキャリアの初期段階や、特定の目標を持つエンジニアにとっては、魅力的な選択肢となり得ます。ここでは、SES契約で働く主な4つのメリットを具体的に解説します。

① 未経験でもIT業界に挑戦しやすい

IT業界は高い人気を誇りますが、実務経験のない未経験者がいきなり自社開発企業や大手SIerに就職するのは、非常にハードルが高いのが現実です。その点、SES企業は未経験者や異業種からの転職者を積極的に採用する傾向にあります。

その背景には、SES企業のビジネスモデルが関係しています。SES企業は、未経験者向けの研修制度を設け、ビジネスマナーやITの基礎知識、プログラミングの初歩などを教育します。そして、まずはテストや運用・保守といった比較的難易度の低い案件にアサインし、実務経験を積ませます。そこで経験を積んだエンジニアは、徐々により高度で単価の高い開発案件にステップアップできるようになります。企業側にとっては、未経験者を育てること自体が将来的な投資となるのです。

実際に、プログラミングスクールを卒業したばかりの人や、全くの異業種からITエンジニアへの転身を目指す人の多くが、キャリアの第一歩としてSES企業を選んでいます。実務経験を積むことで、その後のキャリアの選択肢が大きく広がるため、IT業界への入り口として非常に有効なルートと言えるでしょう。

② 様々な企業のプロジェクトで経験を積める

SESエンジニアは、数ヶ月から数年単位で常駐先(クライアント企業)が変わるのが一般的です。これは一見、不安定に感じるかもしれませんが、キャリアの観点からは大きなメリットになり得ます。

短期間で多種多様な経験を積めることは、SESの最大の魅力の一つです。

- 多様な業界知識: 金融、製造、通信、Webサービス、官公庁など、様々な業界のシステム開発に携わる機会があります。これにより、特定の業界の業務知識を深めたり、幅広い業界の動向を掴んだりすることができます。

- 多様な技術スタック: プロジェクトごとに使用されるプログラミング言語(Java, C#, PHP, Python, Rubyなど)、データベース、クラウドプラットフォーム(AWS, Azure, GCP)、開発ツールは異なります。これらの多様な技術に実践的に触れることで、対応可能な技術の幅が広がり、エンジニアとしての市場価値を高めることができます。

- 多様な開発手法・文化: 大規模なウォーターフォール開発から、スピード感のあるアジャイル開発まで、様々な開発スタイルを経験できます。また、企業の文化や開発チームの雰囲気も様々であるため、どのような環境でも適応できる柔軟性が身につきます。

これらの経験は、自分が本当にやりたいこと、得意なことを見極める上で非常に役立ちます。若いうちに幅広い経験を積んでおくことは、将来的にITコンサルタントやプロジェクトマネージャーなど、より上流の職種を目指す上でも強力な武器となるでしょう。

③ ワークライフバランスを保ちやすい

「IT業界=激務」というイメージを持つ人も多いかもしれませんが、SES契約の働き方は、比較的ワークライフバランスを保ちやすい傾向にあります。

その理由は、SES契約が「労働時間」に基づいて報酬を支払う「準委任契約」をベースにしているためです。契約では通常、「月140時間〜180時間」のように基準となる稼働時間が定められています。もし、この時間を超えて残業が発生した場合、クライアント企業はSES企業に追加料金を支払う必要があります。そのため、クライアント側には不要な残業を抑制しようとするインセンティブが働きます。

また、SESエンジニアの勤怠管理の責任は、クライアント企業ではなく所属するSES企業にあります。そのため、サービス残業のような不適切な労働が発生しにくい構造になっています。万が一、常駐先で過度な残業が常態化するようなことがあっても、自社の営業担当に相談し、クライアントとの間で労働環境の改善交渉を行ってもらうことが可能です。

もちろん、プロジェクトの納期前など、一時的に忙しくなることはあります。しかし、構造的に長時間労働が起こりにくく、休日もカレンダー通りに取得しやすい傾向があるため、プライベートの時間や自己学習の時間を確保したいと考える人にとっては、働きやすい環境と言えるでしょう。

④ 大企業のプロジェクトに携われる可能性がある

個人の実力だけで、誰もが知るような大手企業や有名Webサービスの開発プロジェクトに参加するのは簡単ではありません。しかし、SESであれば、所属する会社が中小企業であっても、常駐先として大企業のプロジェクトに携われるチャンスが数多くあります。

大手SIerや有名企業は、大規模プロジェクトを推進する際に、自社のプロパー社員だけでは人員が不足するため、多くの協力会社(SES企業を含む)からエンジニアを調達します。そのため、SESエンジニアとして、最先端の技術が用いられる大規模システムの開発現場や、非常に高い品質基準が求められるプロジェクトのプロセスを、内部から体験できる可能性があります。

このような環境で得られる経験は非常に貴重です。大規模開発のノウハウや高度な品質管理体制を肌で感じることは、エンジニアとしての視野を広げ、スキルセットを向上させる絶好の機会となります。また、「〇〇社の△△開発プロジェクトに参加した」という経歴は、その後の転職活動においても、自身の能力を証明する強力なアピールポイントになるでしょう。

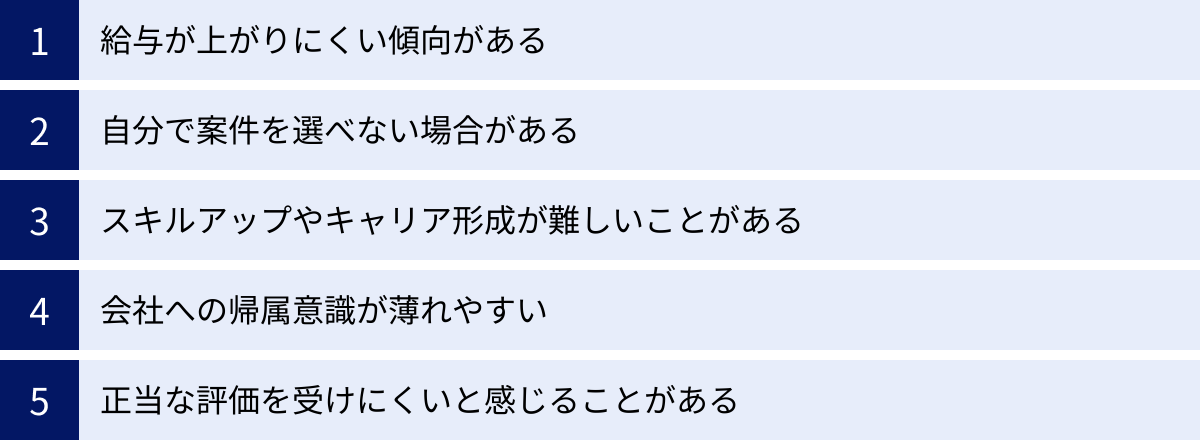

SES契約で働く5つのデメリット

SES契約には多くのメリットがある一方で、構造的な課題や注意すべきデメリットも存在します。これらを理解しておくことは、後悔のないキャリア選択をするために不可欠です。ここでは、SES契約で働く際に直面しがちな5つのデメリットについて、その背景と共に詳しく解説します。

① 給与が上がりにくい傾向がある

SESエンジニアが直面する最も大きな課題の一つが、給与に関する問題です。給与が上がりにくいと感じる背景には、いくつかの構造的な要因が絡んでいます。

第一に、「多重下請け構造」の影響です。前述の通り、IT業界では元請けから二次請け、三次請けへと仕事が再委託されることが多く、その過程で各企業がマージン(手数料)を抜いていきます。商流の下層に位置するSES企業に所属している場合、クライアントが支払う高額な単価のうち、エンジニア本人に還元される割合は低くなってしまいます。

第二に、「単価と給与の連動性の不透明さ」です。エンジニアのスキルが向上し、SES企業がクライアントとより高い単価で契約できたとしても、その増額分が必ずしもエンジニアの給与に反映されるとは限りません。どれだけ単価が上がれば、どれだけ給与が増えるのかという基準が不明確な企業も多く、会社の利益が優先されてしまうケースも少なくありません。

第三に、「評価制度の問題」です。日々の業務を直接見ているのはクライアント企業の社員ですが、人事評価を行うのは自社(SES企業)の上司や営業担当です。そのため、現場での頑張りや成果が正しく評価者に伝わらず、適切な昇給に繋がらないという不満が生じやすくなります。

② 自分で案件を選べない場合がある

「様々な案件を経験できる」というメリットは、裏を返せば「自分の希望しない案件にアサインされる可能性がある」というデメリットにもなります。

SES企業は、エンジニアが稼働して初めて利益が生まれるビジネスモデルです。そのため、エンジニアが案件に参加していない「待機期間」をできるだけ短くしようとします。この結果、エンジニア本人のスキルアップやキャリアプランの希望よりも、会社の都合(=すぐに参画できる案件)が優先されてしまうことがあります。

例えば、Web系の開発スキルを伸ばしたいと考えているのに、レガシーなシステムの運用・保守案件に長期間アサインされたり、興味のない業界のプロジェクトが続いたりするケースです。特に、企業の営業力が弱く、保有している案件の選択肢が少ない場合、このようなミスマッチが起こりやすくなります。希望しない案件を断ることもできますが、その結果、待機期間が長引くことへの懸念から、やむを得ず受け入れてしまうエンジニアも少なくありません。

③ スキルアップやキャリア形成が難しいことがある

SESでは多様な経験を積める可能性がある一方で、スキルが陳腐化したり、キャリアが停滞したりするリスクも潜んでいます。

いわゆる「塩漬け」と呼ばれる状態で、テストや簡単な監視業務、ドキュメント作成といった、高度なスキルを必要としない単純作業の案件に長期間固定されてしまうことがあります。このような案件は、一度慣れてしまえば楽かもしれませんが、数年間続けても市場価値の高いスキルは身につきません。

また、SESにおけるスキルアップは、基本的に常駐先でのOJT(On-the-Job Training)と自学自習に依存します。クライアント企業の社員は、SESエンジニアを教育する義務はないため、手厚い指導や体系的な研修を受けられる機会は限られます。自ら積極的に質問したり、業務時間外に勉強したりする強い意志がなければ、日々の業務をこなすだけで精一杯になり、スキルアップが停滞してしまう恐れがあります。自身のキャリアプランを明確に持ち、主体的に行動し続けないと、意図しないキャリアを歩むことになりかねません。

④ 会社への帰属意識が薄れやすい

SESエンジニアは、ほとんどの時間をクライアント企業のオフィスで過ごします。自社(SES企業)に出社するのは、月に一度の帰社日や面談の時だけ、というケースも珍しくありません。

このような働き方は、自社に対する帰属意識(エンゲージメント)の低下に繋がりやすいという課題を抱えています。自社の同僚や上司と顔を合わせる機会が少ないため、気軽に相談できる相手がおらず、孤独感を感じることがあります。また、自社の経営理念やビジョン、文化などを実感する機会も乏しく、「自分はどこの会社の社員なのだろう」という感覚に陥ることもあります。

この帰属意識の薄れは、仕事へのモチベーション低下や、キャリアに関する悩みを一人で抱え込んでしまう原因にもなり得ます。

⑤ 正当な評価を受けにくいと感じることがある

給与の問題とも関連しますが、SESエンジニアは「評価のされ方」に不満を感じやすい傾向があります。

日々の仕事ぶりや成果、プロジェクトへの貢献度を最もよく知っているのは、共に働くクライアント企業の社員です。しかし、最終的な人事評価や給与査定を行うのは、現場にいない自社の営業担当や上司です。評価は、クライアントの担当者からのヒアリングや、エンジニア自身が提出する業務報告書に基づいて行われることが多くなります。

この「評価者と被評価者の分離」により、以下のような問題が生じます。

- 成果が伝わりにくい: 目に見える成果だけでなく、チームへの貢献や地道な改善努力といった定性的な部分が評価者に伝わりにくい。

- 評価の客観性への疑問: クライアント担当者の主観や、自社の営業担当との人間関係が評価に影響するのではないかという疑念。

- フィードバックの欠如: なぜその評価になったのか、次に何を改善すれば評価が上がるのかといった、具体的で建設的なフィードバックが得られにくい。

これらの要因が重なり、「あれだけ頑張ったのに、正当に評価されていない」という不満や不信感が募りやすくなるのです。

「SESはやめとけ」と言われる3つの理由

インターネット上やエンジニアのコミュニティで「SESはやめとけ」という意見を目にすることがあります。これは、前述したデメリットが、より深刻な構造的問題として認識されていることの表れです。なぜSESは敬遠されることがあるのでしょうか。その主な3つの理由を深掘りします。

① 多重下請け構造の問題

「SESはやめとけ」と言われる最大の理由は、IT業界特有の「多重下請け構造」に深く根ざしています。これは、建設業界におけるゼネコン構造としばしば比較されます。

- 発注者(エンドユーザー): システム開発を依頼する企業。

- 元請け(プライムベンダー): 発注者から直接プロジェクトを請け負う大手SIerなど。

- 二次請け: 元請けから業務の一部を再委託される中堅企業。

- 三次請け、四次請け…: さらに下位の企業から再委託される中小のSES企業など。

このピラミッド構造の中で、SES企業は二次請け以降の階層に位置することが多くなります。この構造が引き起こす問題は深刻です。

- 中抜きによる低賃金: 商流の階層を一つ下るごとに、中間マージンが抜かれていきます。例えば、発注者が元請けに支払うエンジニア一人当たりの単価が150万円だったとしても、二次請けには100万円、三次請けには70万円と減額されていきます。結果として、ピラミッドの末端で実際に作業を行うエンジニアの元に届く報酬(給与)は、本来の価値よりも大幅に低くなってしまいます。スキルや経験に見合った待遇を得にくいこの構造が、多くのエンジニアの不満の原因となっています。

- コミュニケーションの阻害: 指示や情報が複数の会社を経由して伝達されるため、情報の遅延、誤解、欠落が発生しやすくなります。上流で決まった仕様変更が末端のエンジニアに正しく伝わらず、無駄な作業や手戻りが頻発し、プロジェクトの生産性を著しく低下させることがあります。

- 責任の所在の曖昧化: プロジェクトで問題が発生した際に、どの企業の誰に責任があるのかが不明確になりがちです。「言った」「言わない」の水掛け論や、責任のなすりつけ合いに発展することも少なくありません。

このような環境は、エンジニアが疲弊し、モチベーションを維持することを困難にします。

② 偽装請負のリスク

「偽装請負」は、SESに関わる上で最も注意しなければならない法律違反のリスクです。これは、契約上は「準委任契約」や「請負契約」でありながら、その実態が「労働者派遣」になってしまっている状態を指します。

SES契約(準委任契約)では、エンジニアへの指揮命令権は所属するSES企業にあります。クライアント企業の担当者が、SESエンジニアに対して直接、業務の進め方を細かく指示したり、出退勤の時間を管理したり、残業を命じたりすることはできません。

しかし、現場ではこのルールが守られず、クライアント企業の社員がSESエンジニアを自社の部下のように扱い、日常的に指揮命令を行ってしまうケースが後を絶ちません。これが「偽装請負」です。

偽装請負は、労働者派遣法や職業安定法に違反する違法行為です。この状態に陥ると、エンジニアは以下のような不利益を被る可能性があります。

- 労働者としての保護が受けられない: 労働基準法などの労働者を保護する法律の適用関係が曖昧になり、不当な長時間労働や休日出勤を強いられても、適切な保護を受けにくくなる恐れがあります。

- 責任の所在が不明確になる: 指揮命令系統が混乱するため、トラブルが発生した際に誰の指示で動いたのかが曖昧になり、エンジニア個人が不当な責任を問われるリスクがあります。

このような違法状態が横行している現場が存在するという事実が、「SESは危険だ」というイメージを助長し、「やめとけ」と言われる大きな要因となっています。

③ 客先常駐という働き方への懸念

SESの基本となる「客先常駐」という働き方そのものが、人によっては大きなストレスやキャリア上の懸念に繋がることがあります。

- 環境変化への適応ストレス: プロジェクトが変わるたびに、職場環境、人間関係、社内ルール、使用するツールなどがすべてリセットされます。新しい環境に素早く適応する能力が求められますが、これを頻繁に繰り返すことに精神的な負担を感じる人は少なくありません。

- 帰属意識の欠如と孤独感: 普段、自社の社員と顔を合わせることがないため、会社への帰属意識が育ちにくいです。困ったことがあっても気軽に相談できる同僚や先輩が身近におらず、常駐先では「外部の人間」として扱われることで、孤独感や疎外感を抱えやすくなります。重要な情報が共有されなかったり、社内のイベントに参加できなかったりすることもあります。

- キャリアコントロールの難しさ: 常駐先のプロジェクトは、必ずしも自分のキャリアプランに合致しているとは限りません。自社の都合でアサインされた案件に長期間留まることになれば、望まないスキルセットばかりが身につき、目指していたキャリアから遠ざかってしまうリスクがあります。

これらの客先常駐に起因するネガティブな側面が、「不安定でキャリアを築きにくい働き方だ」と見なされ、「やめとけ」という意見に繋がっているのです。

注意すべき「偽装請負」とは

SES契約について語る上で、避けては通れないのが「偽装請負」の問題です。これは単なる注意点ではなく、法律に抵触する重大なコンプライアンス違反であり、エンジニア自身の労働環境やキャリアを脅かすリスクをはらんでいます。SESという働き方を選択する以上、偽装請負が何であるか、そして自分自身をどう守るべきかを正確に理解しておく必要があります。

偽装請負の定義

偽装請負とは、契約書の上では「請負契約」や「準委任契約(業務委託契約)」といった形式を取りながら、その労働の実態が「労働者派遣」に該当する状態を指します。

- 労働者派遣:派遣元の会社(派遣会社)に雇用されながら、派遣先の会社(クライアント)の指揮命令を受けて働く形態です。これを行うには、派遣元・派遣先ともに「労働者派遣法」に定められたルール(許可の取得、契約の締結、各種義務の遵守など)を守る必要があります。

- 請負・準委任:受注した会社が、自社の労働者に対して自ら指揮命令を行い、業務を遂行する形態です。発注者(クライアント)は、受注者の労働者に対して直接指揮命令を行うことはできません。

つまり、SES契約(準委任契約)を結んでいるにもかかわらず、クライアント企業の担当者がSESエンジニアに対して直接的な指揮命令を行っている場合、それは労働者派遣法を潜脱する違法な「偽装請負」と判断される可能性が非常に高くなります。これは、労働者を保護するための法律の網を不当に免れようとする行為であり、発注者側(クライアント企業)と受注者側(SES企業)双方が罰則の対象となります。(参照:厚生労働省・都道府県労働局「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」)

偽装請負とみなされる具体的なケース

では、どのような行為が「指揮命令」と見なされ、偽装請負に該当するのでしょうか。厚生労働省が示す「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)などを基に、現場で起こりがちな具体的なケースを解説します。

発注者が勤怠管理を行っている

労働時間の管理は、雇用主であるSES企業が行うべき責務です。以下のような行為は、発注者による指揮命令と見なされます。

- 始業・終業時刻の管理: 発注者がSESエンジニアのタイムカードを管理したり、出退勤の時間を直接指示・確認したりする。

- 休憩・休暇の管理: 発注者が休憩時間を指定したり、休暇や遅刻・早退の申請を承認したりする。

- 残業や休日出勤の命令: 発注者が直接、SESエンジニアに残業や休日出勤を命じる。

勤怠状況をプロジェクトの進捗管理のために共有することはありますが、管理・命令の権限はあくまでSES企業にあります。

発注者が業務の進め方について詳細な指示を出している

業務の遂行方法に関する裁量権は、受注者であるSES企業側にあります。発注者側が業務の進め方を細かく管理・指示することは、指揮命令にあたります。

- 作業手順の具体的指示: 「この機能を実装するために、このクラスをこう修正してほしい」「この順番でテストを実施してほしい」といった、作業の段取りや手順を具体的に指示する。

- 業務の割り当て: チームで働くSESエンジニアに対し、発注者が個々のエンジニアの担当業務を直接割り振る。

- 技術的な指導: 技術的なアドバイスの範疇を超えて、一方的に特定のプログラミング手法などを強制する。

発注者は、あくまで「このような機能を持つシステムを開発してほしい」といった業務の目的や仕様を伝える立場であり、その実現方法(How)にまで踏み込むことはできません。

発注者がエンジニアのスキルを評価している

人事評価は、雇用主であるSES企業の権限です。発注者がSESエンジニアの能力や勤務態度を評価し、それがエンジニアの処遇(昇給、昇進、契約更新など)に直接影響を与えるような仕組みは、指揮命令関係があることの有力な証拠とみなされます。

もちろん、プロジェクトのパフォーマンスについて発注者がSES企業にフィードバックを伝えることはありますが、それはあくまで参考情報です。最終的な評価と処遇の決定は、SES企業が自社の基準に基づいて行う必要があります。

偽装請負を避けるための対策

偽装請負は、企業側の問題であると同時に、エンジニア自身がその状況に巻き込まれないように自己防衛することも重要です。

SES企業がエンジニアの勤怠管理を行う

エンジニアは、勤怠の報告を必ず自社(SES企業)に対して行うことを徹底しましょう。常駐先で勤怠入力を求められる場合でも、それはあくまで進捗管理や入退館管理のための一環と認識し、正式な勤怠管理は自社のシステムやルールに従うという意識が重要です。残業が必要な場合は、まず自社の営業担当や上長に相談し、許可を得るというプロセスを遵守することが、身を守ることに繋がります。

業務指示はSES企業から受ける

クライアント企業の担当者から直接、具体的な作業指示や命令を受けそうになった場合は、「承知いたしました。一度持ち帰り、弊社の責任者に確認の上で対応いたします」といったように、ワンクッションを置く対応を心がけましょう。これは、指揮命令系統が自分(とクライアント)ではなく、自社にあることを明確に示すための重要な行動です。優良なSES企業であれば、プロジェクトに自社のリーダーを配置したり、営業担当が定期的に訪問したりして、指示系統が正常に機能するよう管理しています。

契約内容を明確にする

エンジニア自身が直接契約書を交わすわけではありませんが、自分がどのような契約内容で働いているのかを把握しておくことは大切です。特に、指揮命令者が誰であるか、業務の範囲はどこまでか、といった点については、自社の営業担当に確認しておきましょう。契約内容が曖昧なまま働かせる企業は、コンプライアンス意識が低い可能性があり、注意が必要です。

偽装請負は、エンジニアにとって百害あって一利なしです。正しい知識を身につけ、もし疑わしい状況に置かれた場合は、速やかに自社の担当者や信頼できる窓口に相談することが、健全なキャリアを築く上で不可欠です。

SES契約での働き方が向いている人・向いていない人

SESという働き方は、IT業界におけるキャリアパスの一つですが、その特性上、すべての人にとって最適な選択とは言えません。自身の性格や価値観、キャリアプランによって、向き不向きがはっきりと分かれます。ここでは、SESでの働き方が「向いている人」と「向いていない人」のそれぞれの特徴を解説します。自分はどちらのタイプに近いか、自己分析の参考にしてみてください。

向いている人の特徴

以下のような志向や特性を持つ人は、SESという環境を活かして成長しやすいでしょう。

- 好奇心旺盛で変化を楽しめる人

SESの最大の魅力は、プロジェクトごとに職場環境、業界、技術スタック、人間関係が変化することです。新しいことを学ぶのが好きで、環境の変化を「マンネリがなくて面白い」と前向きに捉えられる人にとっては、常に新鮮な刺激を受けながら働ける理想的な環境と言えます。 - コミュニケーション能力が高い人

新しいプロジェクトに参加するたびに、初対面の人々と円滑な人間関係を築く必要があります。自分の意見を的確に伝え、相手の意図を正しく汲み取れるコミュニケーション能力は、SESエンジニアにとって技術スキルと同じくらい重要です。様々な立場の人と協力して仕事を進めるのが得意な人は、高く評価されます。 - 自律的に学習できるセルフスターター

SESの現場では、手取り足取り教えてもらえる機会は多くありません。自ら課題を見つけ、必要な技術や知識を主体的に学びに行く姿勢が不可欠です。業務時間外にも技術書を読んだり、オンライン講座で学んだりと、自己投資を惜しまない人は、多様な案件を通じて急速にスキルアップできます。 - ワークライフバランスを重視する人

契約で稼働時間が定められているため、比較的残業が少なく、プライベートの時間を確保しやすい傾向にあります。仕事と私生活のメリハリをつけ、趣味や家族との時間、自己学習の時間を大切にしたいと考える人にとって、SESは魅力的な選択肢です。 - IT業界での実務経験を積みたいキャリア初期の人

未経験からIT業界に挑戦したい人にとって、SESは実務経験を積むための貴重な登竜門です。まずはSES企業で2〜3年経験を積み、その後のキャリアアップ(優良SES企業への転職、自社開発企業への転職、フリーランス独立など)の土台を築きたいという明確な目的がある人には、非常に有効なキャリア戦略となります。

向いていない人の特徴

一方で、以下のような考え方や特性を持つ人は、SESの働き方にミスマッチを感じ、ストレスを抱えてしまう可能性があります。

- 特定のプロダクトやサービスに深く関わりたい人

「自分たちの手でサービスを育てたい」「ユーザーの反応をダイレクトに感じながら改善を続けたい」といった、プロダクトへの強い愛着やこだわりを持つ人は、自社開発企業のほうが向いています。プロジェクト単位で関わる対象が変わるSESでは、一つのサービスに長期的にコミットすることは困難です。 - 安定した環境でじっくり働きたい人

頻繁な環境の変化がストレスになる人や、同じ職場で気心の知れた仲間と腰を据えて働きたい人には、SESの客先常駐モデルは不向きです。人間関係の再構築に毎回エネルギーを使うことに疲弊してしまうかもしれません。 - 一つの技術や領域をとことん追求したい専門家志向の人

SESでは幅広い技術に触れる機会がある反面、案件によっては本人の希望と異なる技術を使わざるを得ない場合もあります。特定のプログラミング言語やフレームワーク、専門領域を深く掘り下げて「その道の第一人者」を目指したい場合、その技術をコアとしている事業会社や研究機関の方が適している可能性があります。 - 組織への帰属意識や一体感を重視する人

「会社の仲間と共に目標に向かって頑張りたい」「自社の成長に貢献している実感を得たい」という思いが強い人は、SESの働き方に物足りなさや孤独感を感じるかもしれません。自社への帰属意識が薄れやすい環境であるため、チームとしての一体感を重視する人にはストレスとなる場合があります。 - 手厚い教育・研修制度を求める人

自律的な学習が求められるSESは、体系的な研修プログラムや専属のメンターによる手厚い指導を受けたいと考えている人には、期待外れに終わる可能性があります。もちろん、研修に力を入れているSES企業もありますが、基本的にはOJTと自己学習が中心となることを覚悟しておく必要があります。

自身のタイプを客観的に見極め、SESという働き方が自分のキャリアビジョンに合致しているかどうかを慎重に検討することが、後悔のない選択に繋がります。

優良なSES企業を見極める6つのポイント

「SESはやめとけ」と言われる背景には、エンジニアを正当に評価せず、キャリアを軽視する、いわゆる「ブラック」なSES企業が存在するのも事実です。しかし、その一方で、エンジニアの成長を第一に考え、高い満足度を実現している「優良企業」も数多くあります。

SESという働き方を選択する上で最も重要なのは、どのSES企業に所属するかです。ここでは、転職や就職活動の際に、優良なSES企業を見極めるための6つの具体的なポイントを解説します。

① 給与・評価制度が明確で透明性が高いか

給与や評価に対する不満は、SESエンジニアが抱える最も大きな課題の一つです。優良な企業は、この点において高い透明性を確保しようと努めています。

- 単価評価制度・還元率の公開: 最も重要なチェックポイントです。クライアントとの契約単価(売上)と、エンジニア自身の給与がどのように連動しているかを明確に示しているかを確認しましょう。例えば、「単価の70%を給与として還元する」といったように、還元率を公開している企業は非常に透明性が高いと言えます。面接の際に、単価と給与の関係性について具体的に質問し、明確な回答が得られるかどうかが一つの試金石となります。

- 評価基準の可視化: 「何を」「どこまで」達成すれば評価が上がり、昇給や昇格に繋がるのか、その基準が全社員に公開されているかを確認しましょう。資格取得、後輩の指導、顧客からの評価など、具体的な評価項目と基準が設けられている企業は、エンジニアの頑張りを正当に評価しようという姿勢の表れです。

② スキルアップやキャリア形成を支援する制度があるか

エンジニアを単なる「労働力」ではなく、共に成長する「人材」として捉えている企業は、スキルアップ支援に力を入れています。

- 具体的な支援制度の有無:

- 資格取得支援: 受験料の補助、合格時の報奨金など。

- 書籍購入補助: 技術書やビジネス書の購入費用を会社が負担する制度。

- 研修・セミナー参加支援: 外部の有料研修やカンファレンスへの参加費用を補助する制度。

- 社内勉強会: 特定の技術について社員同士で学び合う場が定期的に開催されているか。

- キャリアパス面談: 営業担当者だけでなく、キャリア相談を専門に行う担当者(キャリアカウンセラーなど)がおり、定期的に1on1で面談を実施しているか。エンジニア一人ひとりの将来像に寄り添い、実現に向けた具体的な道筋を一緒に考えてくれる体制は、優良企業の証です。

③ エンジニアが案件を選べるか

会社の都合で案件を一方的に割り振るのではなく、エンジニアの意志を尊重する姿勢があるかは、極めて重要なポイントです。

- 案件選択制度: 複数の案件候補を提示し、その中からエンジニア自身が希望する案件を選べる制度があるか。

- 事前面談の徹底: エンジニアがクライアントとの面談に臨む前に、自社の営業担当が案件内容や技術スタック、職場の雰囲気などを詳しく説明してくれるか。

- 希望を伝える文化: 自身のキャリアプランや希望する技術領域を営業担当に伝えやすく、それを汲み取って案件を探してくれる文化があるか。面接などで「もし希望と異なる案件を打診された場合、断ることは可能ですか?」と質問してみるのも良いでしょう。

④ 豊富な案件を保有しているか

エンジニアが案件を選ぶためには、そもそも選択肢が豊富にあることが大前提です。企業の営業力や取引実績は必ず確認しましょう。

- 取引社数と業界の多様性: 公式サイトなどで、取引実績のある企業数や、どのような業界(金融、Web、製造など)の案件が多いかを確認します。取引先が多く、業界が多岐にわたっているほど、多様な選択肢が期待できます。

- エンド直・プライム案件の割合: 後述しますが、エンドユーザーや元請け企業と直接契約している案件(プライム案件)を多く保有しているかも重要な指標です。

⑤ 高い還元率や働きやすい環境が整っているか

エンジニアへの利益還元と働きやすさへの配慮は、優良企業を見極める上での分かりやすい指標です。

- 還元率: SES業界の平均的な還元率は60%前後と言われていますが、優良企業の中には70%〜80%以上を掲げる企業も増えています。高い還元率は、エンジニアの貢献に報いようとする企業の姿勢を直接的に示しています。

- 待機期間中の給与保証: 案件と案件の間に発生する待機期間中も、給与が100%保証されるかは必ず確認しましょう。待機中に給与が減額される企業は、エンジニアの生活の安定よりも会社の都合を優先する傾向があるかもしれません。

- 客観的なデータ: 平均残業時間、有給休暇の取得率、離職率などのデータを開示しているかも確認しましょう。これらの数値が良好であれば、働きやすい環境である可能性が高いです。

⑥ プライム案件(一次請け)や自社開発を行っているか

企業の事業構造は、エンジニアのキャリアに大きな影響を与えます。

- プライム案件(一次請け)の比率: 多重下請け構造の下層ではなく、エンドクライアントや元請けSIerと直接契約する「プライム案件」を多く持っている企業は魅力的です。中抜きがないため単価が高く、給与への還元も期待できます。また、要件定義や設計といった上流工程に携われるチャンスも増え、キャリアアップに繋がります。

- 自社開発事業の有無: SES事業だけでなく、自社でWebサービスやプロダクトを開発している企業は、経営の安定性が高く、技術力への投資にも積極的である傾向があります。また、将来的には社内異動で自社開発部門に移るというキャリアパスの可能性も生まれます。これは、SESという働き方からステップアップしたいと考えたときに、転職せずとも実現できる魅力的な選択肢となります。

これらのポイントを参考に、企業の公式サイトや求人情報、転職エージェントからの情報、社員の口コミなどを多角的に調査し、自分にとって最適な一社を見つけ出すことが重要です。

SESエンジニアの将来性と年収アップの方法

SESという働き方を選ぶにあたり、「このままSESエンジニアを続けて、将来はあるのだろうか」「どうすれば年収を上げていけるのか」といった不安や疑問を抱くのは当然のことです。ここでは、SES業界の今後の見通しと、エンジニアとして市場価値を高め、年収をアップさせていくための具体的なアクションプランを解説します。

SES業界の今後の見通し

結論から言うと、IT人材への需要が高まり続ける限り、SESというビジネスモデルがなくなることはないと考えられます。むしろ、その需要は今後も拡大していくと予測されます。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速: あらゆる業界で、ビジネスモデルの変革や競争力強化のためにIT活用が不可欠となっています。このDX推進には、クラウド、AI、データサイエンス、IoTといった先端技術を扱えるIT人材が大量に必要です。しかし、多くの企業はこれらの人材を自社で十分に確保できていません。そのため、必要なスキルを持つ人材をプロジェクト単位で柔軟に確保できるSESの需要は、今後ますます高まっていくでしょう。

- 人材の流動化の進展: 終身雇用という考え方が過去のものとなり、より良い条件やキャリアを求めて転職することが一般的になりました。企業側も、正社員として固定的に人材を抱えるリスクを避け、外部の専門人材を積極的に活用する流れが加速しています。この「人材の流動化」は、SESという働き方を支える大きな追い風となります。

ただし、SES業界全体が安泰というわけではありません。今後は業界内での二極化が進むと考えられます。

- 淘汰される企業: 多重下請け構造の下層で、低単価の案件に依存し、エンジニアに十分な還元をしない旧態依然とした企業は、人材確保が困難になり、徐々に淘汰されていくでしょう。

- 成長する企業: 一方で、エンジニアのキャリア形成を支援し、高い還元率を実現し、プライム案件など付加価値の高い案件を多く抱える優良なSES企業は、優秀な人材が集まり、さらに成長していくと予測されます。

したがって、SESエンジニアとしての将来性は、「どのような企業に所属し、どのようなスキルを身につけていくか」に大きく左右されると言えます。

年収を上げるための具体的なアクション

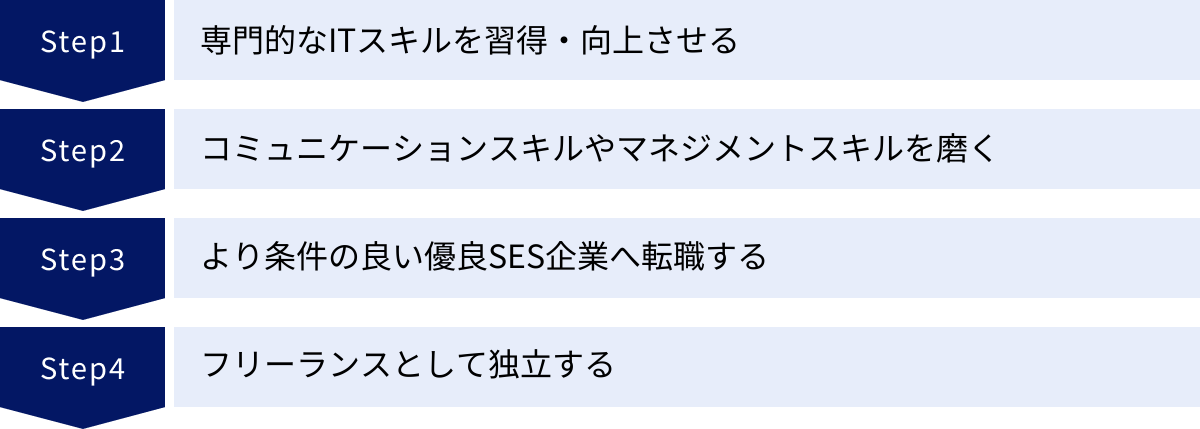

SESエンジニアが年収を上げていくためには、受け身の姿勢ではなく、主体的にキャリアを設計し、行動を起こしていくことが不可欠です。以下に、そのための具体的なアクションプランを4つ紹介します。

専門的なITスキルを習得・向上させる

年収は、自身の市場価値に直結します。需要が高く、代替が難しいスキルを身につけることが、年収アップへの最も確実な道です。

- 市場価値の高い技術を狙う:

- クラウド: AWS, Azure, GCPといった主要なクラウドプラットフォームの設計・構築・運用スキルは、現在最も需要が高い分野の一つです。

- コンテナ技術: Docker, Kubernetesは、現代のアプリケーション開発・運用の標準技術となっており、扱えるエンジニアは引く手あまたです。

- 高需要なプログラミング言語: AI・機械学習分野で圧倒的な強みを持つPython、モダンなWeb開発で注目されるGoやTypeScriptなど。

- 資格を取得してスキルを客観的に証明する:

- AWS認定資格やGoogle Cloud認定資格などは、クラウドスキルを証明する上で非常に有効です。

- 情報処理技術者試験(特に、応用情報技術者や、プロジェクトマネージャ、ITストラテジストなどの高度区分)は、体系的な知識の証明となり、顧客からの信頼獲得にも繋がります。

コミュニケーションスキルやマネジメントスキルを磨く

技術力だけで年収を上げ続けるには限界があります。一定以上の年収(例えば800万円以上)を目指すには、技術以外のスキルが重要になります。

- 上流工程へのシフト: プログラミングやテストだけでなく、要件定義、基本設計といった上流工程のスキルを磨きましょう。顧客のビジネス課題をヒアリングし、それを技術的な解決策に落とし込む能力は高く評価されます。

- マネジメントスキルの習得: プロジェクトリーダー(PL)やプロジェクトマネージャー(PM)として、チームを率いた経験は市場価値を大きく高めます。進捗管理、課題管理、リスク管理、メンバーのモチベーション管理といったマネジメントスキルを意識的に身につけていきましょう。

より条件の良い優良SES企業へ転職する

現在の会社で給与やキャリアの伸び悩みを感じているのであれば、転職は非常に有効かつ現実的な選択肢です。

- 還元率の高い企業へ: 同じ単価の案件でも、還元率が60%の企業と80%の企業では、年収に大きな差が生まれます。還元率や評価制度が明確な企業への転職は、ダイレクトな年収アップに繋がります。

- プライム案件の多い企業へ: 下請け案件からプライム案件中心の企業へ移ることで、より高い単価と、上流工程に携わるチャンスを得られます。

- 「SESからSESへの転職」はキャリアアップの王道: SES業界内での転職は、経験者にとって比較的ハードルが低く、スキルと経験を武器に、より良い条件の企業へステップアップしていくことは、多くのエンジニアが実践しているキャリア戦略です。

フリーランスとして独立する

SESで多様な案件を経験し、高い専門スキルと顧客からの信頼、そして人脈を築くことができれば、フリーランスとして独立する道も開けます。

- 収入の大幅アップ: 企業にマージンを引かれないため、同じ案件でも手取り収入は大幅に増加する可能性があります。年収1,000万円以上を目指すことも十分に可能です。

- 自由度の向上: 働く時間や場所、受ける案件などをすべて自分で決められるため、自由な働き方を実現できます。

- リスクと自己責任: 一方で、営業活動、契約手続き、税務処理などをすべて自分で行う必要があり、仕事が途切れれば収入はゼロになります。安定性と引き換えに、高い自己管理能力と責任が求められる選択肢です。

SESエンジニアの将来は、決して暗いものではありません。自らの市場価値を正しく認識し、戦略的にスキルを磨き、時には環境を変える勇気を持つことで、理想のキャリアと年収を実現することは十分に可能です。