Webサイトは、現代のビジネスにおいて企業の顔であり、顧客との重要な接点です。しかし、一度作成したサイトも時間の経過とともにデザインが古くなったり、機能が陳腐化したり、ビジネスの現状と合わなくなったりすることがあります。そのような課題を解決し、Webサイトを再び強力なビジネスツールとして蘇らせる手法が「Webサイトリニューアル」です。

本記事では、Webサイトリニューアルの基本的な知識から、具体的な進め方、費用相場、そして成功させるためのポイントや注意点まで、網羅的に解説します。リニューアルを検討している企業の担当者の方はもちろん、Webサイトの成果に課題を感じている方も、ぜひ最後までご覧ください。

目次

Webサイトリニューアルとは

Webサイトリニューアルとは、既存のWebサイトを全面的または部分的に作り直し、デザイン、構造、コンテンツ、機能などを刷新することを指します。単に見た目を新しくするだけでなく、ビジネス上の目的(売上向上、ブランディング強化、採用促進など)を達成するために、サイトが抱える根本的な課題を解決し、その価値を最大化するための戦略的な取り組みです。

リニューアルの範囲は多岐にわたります。デザインのトレンドを取り入れたビジュアルの一新、スマートフォンでの閲覧を快適にするレスポンシブ対応、ユーザーが必要な情報にたどり着きやすくするためのサイト構造の見直し(情報設計)、コンテンツの質的・量的拡充、問い合わせフォームの改善、そしてサイトを管理しやすくするためのCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)の導入や刷新などが含まれます。

重要なのは、Webサイトリニューアルが「目的」ではなく、ビジネス目標を達成するための「手段」であるという点です。なぜリニューアルが必要なのか、リニューアルによって何を成し遂げたいのかという目的を明確にすることが、プロジェクト成功の第一歩となります。

部分改修やサイト改善との違い

Webサイトの変更には、リニューアルの他に「部分改修」や「サイト改善」といったアプローチもあります。それぞれの違いを理解し、自社の課題や目的に合った最適な手法を選択することが重要です。

| 比較項目 | Webサイトリニューアル(全面刷新) | 部分改修 | サイト改善(継続的改善) |

|---|---|---|---|

| 目的 | サイト全体の課題解決、ビジネス目標の大幅な向上、ブランドイメージ刷新など、戦略的な目標達成 | 特定のページや機能の課題解決(例:トップページの変更、フォームの改修など)、戦術的な問題解決 | データに基づき、継続的にサイトのパフォーマンスを向上させること(例:A/BテストによるCVR改善)、運用レベルでの最適化 |

| 規模 | 大規模(サイト全体) | 中〜小規模(特定のページや機能) | 小規模(個別の要素) |

| 期間 | 長期(数ヶ月〜1年以上) | 中〜短期(数週間〜数ヶ月) | 短期(数日〜数週間) |

| 費用 | 高額 | 中〜低額 | 低額(または運用費の範囲内) |

| アプローチ | 抜本的、トップダウン的 | 限定的、ボトムアップ的 | 継続的、データ駆動型 |

| 具体例 | ・デザインコンセプトの全面変更 ・CMSの新規導入・乗り換え ・サイト構造の根本的な見直し ・事業内容の変更に伴う全面刷新 |

・ヘッダーやフッターのデザイン変更 ・特定のページのコンテンツ追加・修正 ・問い合わせフォームの項目見直し ・特定の機能の追加 |

・ボタンの色や文言を変更するA/Bテスト ・ヒートマップ分析に基づく導線改善 ・SEO対策として記事コンテンツを定期的に追加・リライト |

Webサイトリニューアルは、例えるなら「家の建て替え」です。基礎や骨組みから見直し、間取りや設備、内外装のすべてを現代のライフスタイルや家族構成に合わせて作り変えます。時間もコストもかかりますが、根本的な問題を解決し、住み心地を劇的に向上できます。

一方、部分改修は「リフォーム」に近いでしょう。キッチンの設備を新しくしたり、壁紙を張り替えたりするように、問題のある箇所をピンポイントで修繕・改善します。比較的手軽に着手できますが、家全体の構造的な問題は解決できません。

そしてサイト改善は「日々の掃除やメンテナンス」に例えられます。家具の配置を少し変えてみたり、新しい収納グッズを取り入れたりして、少しずつ暮らしやすさを向上させていく活動です。大きな変化はありませんが、継続することで快適な状態を維持できます。

どの手法が最適かは、サイトが抱える課題の深刻度や、達成したい目的の大きさによって異なります。デザインが古く、スマホにも対応しておらず、更新もままならないといった複数の根深い課題を抱えている場合は、部分的な修正では追いつかず、全面的なリニューアルが最適な選択肢となるでしょう。

Webサイトリニューアルの主な目的

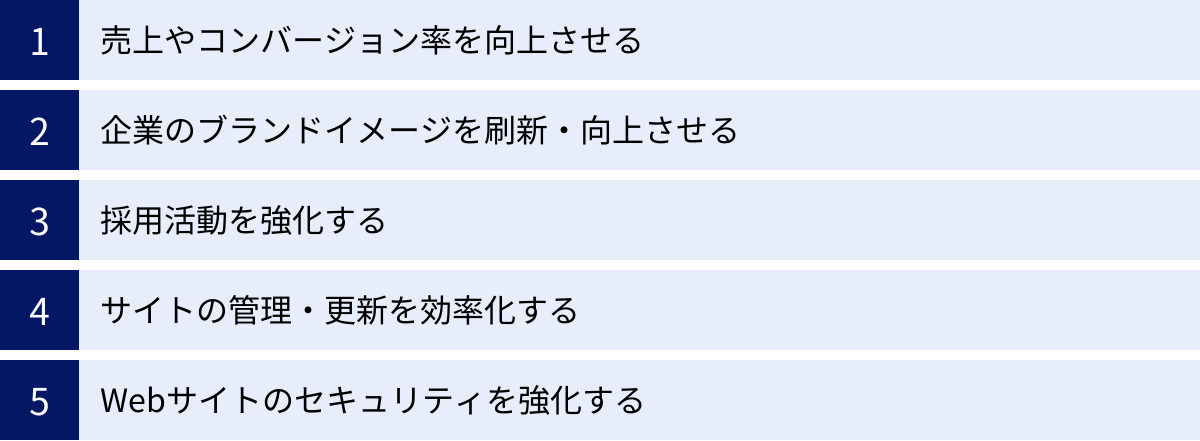

Webサイトリニューアルは、多額の費用と時間を要する一大プロジェクトです。それにもかかわらず多くの企業がリニューアルに踏み切るのは、明確な目的と、それによって得られる大きなリターンが期待できるからです。ここでは、Webサイトリニューアルが目指す主な目的を5つ紹介します。

売上やコンバージョン率を向上させる

多くの企業にとって、Webサイトリニューアルの最大の目的はビジネスの成果に直接貢献すること、すなわち売上やコンバージョン率(CVR)の向上です。コンバージョン(CV)とは、Webサイト上で達成したい目標のことで、BtoCのECサイトであれば「商品購入」、BtoB企業であれば「問い合わせ」「資料請求」などが該当します。

リニューアルによってCVRを向上させるための具体的なアプローチは多岐にわたります。

- UI/UXの改善: ユーザーインターフェース(UI)とユーザーエクスペリエンス(UX)を改善し、ユーザーが「使いやすい」「分かりやすい」と感じるサイトを目指します。例えば、ナビゲーションを整理して目的のページにたどり着きやすくしたり、ボタンの配置やデザインを工夫してクリックを促したり、フォームの入力項目を減らして離脱を防いだりします。優れたUXは、ユーザーのストレスを軽減し、CVへの道のりをスムーズにします。

- 導線設計の最適化: ユーザーがサイトを訪れてからCVに至るまでの流れ(導線)を戦略的に設計します。トップページからサービスページへ、そして問い合わせページへと、ユーザーを迷わせることなくゴールまで導くための仕掛けをサイト全体に施します。

- コンテンツの強化: ユーザーが求める情報や、製品・サービスの魅力を伝えるコンテンツを充実させます。ただ情報を羅列するのではなく、ターゲットユーザーの課題やニーズに応える形でコンテンツを構成し、信頼性や納得感を高めることで、CVへの意欲を醸成します。

- CTAの最適化: CTA(Call To Action:行動喚起)とは、「資料請求はこちら」「今すぐ購入」といった、ユーザーに具体的な行動を促す要素です。ボタンの文言、色、配置などをテストし、最もクリックされやすい組み合わせを見つけ出すことで、CVRを直接的に高めます。

これらの施策を複合的に実施することで、Webサイトは単なる情報発信の場から、積極的にビジネスの成果を生み出す「営業ツール」へと進化します。

企業のブランドイメージを刷新・向上させる

Webサイトは、企業の「オンライン上の顔」です。顧客や取引先、求職者など、多くのステークホルダーが企業の第一印象をWebサイトから得ています。デザインが古かったり、情報が更新されていなかったりするサイトは、企業全体のイメージを損なう可能性があります。

Webサイトリニューアルは、企業のブランドイメージを刷新し、向上させる絶好の機会です。

- 最新のデザイントレンドの反映: 時代に合った洗練されたデザインは、企業に「先進的」「信頼できる」といったポジティブな印象を与えます。動画やアニメーションを効果的に活用することで、より魅力的で印象的なサイトにすることも可能です。

- ブランドアイデンティティの統一: ロゴ、コーポレートカラー、フォントといったブランドの規定(レギュレーション)をサイト全体で徹底し、一貫性のあるブランドイメージを構築します。これにより、ブランドの認知度と信頼性が高まります。

- 企業理念やビジョンの発信: デザインだけでなく、コンテンツを通じて企業の理念やビジョン、社会貢献活動などを伝えることで、共感を呼び、ファンを増やすことにも繋がります。これは、価格競争から脱却し、長期的な顧客ロイヤルティを築く上で非常に重要です。

事業内容の変更、経営方針の転換、周年記念といった企業の節目に合わせてリニューアルを行うことで、社内外に対して企業の新たなステージを力強くアピールできます。

採用活動を強化する

現代の採用活動において、企業のWebサイト、特に採用ページの役割は非常に大きくなっています。求職者の多くは、応募を検討する際に必ずと言っていいほど企業の公式サイトを訪れ、事業内容や企業文化、働く環境などを確認します。

採用に特化したコンテンツが不足していたり、情報が古かったりするサイトでは、優秀な人材を惹きつけることは困難です。Webサイトリニューアルは、採用活動を強化するための有効な手段となります。

- 求職者目線のコンテンツ提供: 求職者が知りたい情報は何かを徹底的に考え、「仕事内容」「社員インタビュー」「キャリアパス」「福利厚生」「働く環境」といったコンテンツを充実させます。写真や動画を多用し、社内の雰囲気をリアルに伝えることが重要です。

- エントリーのしやすさ: 募集要項を見つけやすくし、応募フォームへの導線を分かりやすく設計します。入力項目を最適化し、スマートフォンからもストレスなく応募できるようにすることで、機会損失を防ぎます。

- 企業の魅力発信: 企業のビジョンやミッション、独自のカルチャーなどを魅力的に伝えることで、他社との差別化を図ります。これにより、企業の価値観に共感する、マッチ度の高い人材からの応募が期待できます。

リニューアルを通じて採用サイトを強化することは、採用コストの削減と、入社後のミスマッチ防止にも繋がり、長期的な企業の成長に貢献します。

サイトの管理・更新を効率化する

Webサイトは公開して終わりではなく、継続的な情報発信が不可欠です。しかし、「サイトの更新手順が複雑で特定の担当者しか作業できない」「HTMLやCSSの知識がないと簡単な修正もできない」といった課題を抱えているケースは少なくありません。

このような状況では、情報の鮮度が失われ、サイトの価値が低下してしまいます。Webサイトリニューアルは、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入・刷新することで、サイトの管理・更新業務を劇的に効率化します。

- 直感的な操作性: WordPressに代表される現代のCMSは、専門知識がなくてもブログを書くような感覚でページの作成・更新が可能です。これにより、マーケティング担当者や広報担当者など、現場のスタッフが迅速に情報発信できるようになります。

- 属人化の解消: 更新作業が標準化されることで、特定の担当者に依存する「属人化」のリスクを解消できます。担当者の異動や退職があっても、スムーズに業務を引き継ぐことが可能です。

- 機能拡張の容易さ: CMSにはプラグインなどの拡張機能が豊富に用意されており、後から新しい機能(例:イベントカレンダー、多言語対応など)を追加することも比較的容易です。

サイト運用の手間が削減されることで、担当者はより戦略的な業務、例えばコンテンツの企画やデータ分析などに時間を割けるようになり、サイト全体のパフォーマンス向上に繋がる好循環が生まれます。

Webサイトのセキュリティを強化する

インターネットの脅威は年々巧妙化しており、Webサイトのセキュリティ対策は企業にとって喫緊の課題です。古いシステムやソフトウェアを使い続けているサイトは、脆弱性を突かれてサイバー攻撃の標的になるリスクが高まります。

Webサイトが改ざんされたり、顧客情報が漏えいしたりすれば、企業の信用は失墜し、事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。Webサイトリニューアルは、セキュリティを根本から見直す良い機会です。

- 最新のシステムへの移行: 古いバージョンのCMSやサーバーソフトウェアを最新の状態にアップデートすることで、既知の脆弱性を解消します。

- 常時SSL化(HTTPS対応): サイト全体をSSL化することで、ユーザーとサーバー間の通信を暗号化します。これにより、データの盗聴や改ざんを防ぎ、ユーザーに安心感を与えます。現在、SSL化はGoogleの検索順位評価にも影響を与えるため、SEOの観点からも必須の対策です。

- セキュリティ対策の強化: WAF(ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール)の導入や、CMSのログインセキュリティ強化(二段階認証など)を行うことで、不正アクセスへの耐性を高めます。

定期的なリニューアルによるセキュリティ強化は、企業のブランドと顧客情報を守るための重要な投資と言えるでしょう。

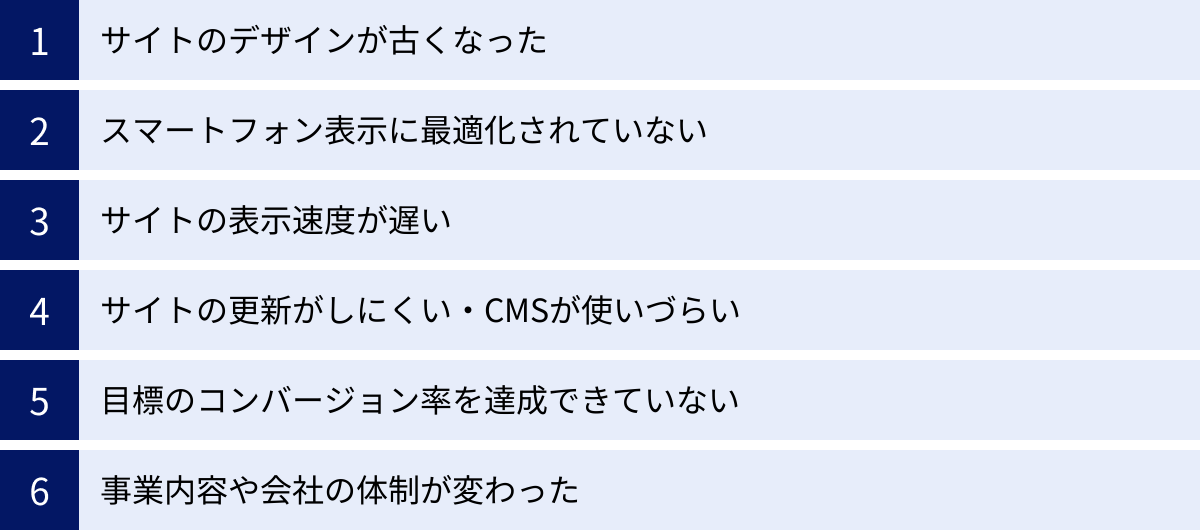

Webサイトリニューアルを検討すべきタイミング

「そろそろリニューアルが必要かもしれない」と感じつつも、具体的なきっかけが掴めずに先延ばしにしてしまうケースは少なくありません。ここでは、Webサイトリニューアルを具体的に検討すべき6つのタイミングについて解説します。自社のサイトが当てはまっていないか、チェックしてみましょう。

サイトのデザインが古くなった

Webデザインのトレンドは数年単位で変化します。数年前に制作したサイトが、現在では「時代遅れ」な印象を与えてしまうことは珍しくありません。

- 見た目の印象: 全体的に窮屈なレイアウト、立体感を強調した古いデザインのボタン、小さな文字や画像など、一昔前のデザインはユーザーにネガティブな印象を与え、企業の信頼性を損なう可能性があります。

- 競合他社との比較: 競合他社のサイトが洗練されたモダンなデザインにリニューアルしている場合、自社サイトが見劣りし、ビジネス機会の損失に繋がる恐れがあります。

- ブランドイメージとの乖離: 企業自体は成長し、先進的なサービスを提供しているにもかかわらず、サイトのデザインが古いままでは、その魅力が正しく伝わりません。

ユーザーはサイトのデザインから、無意識のうちにその企業の姿勢や信頼性を判断しています。 明らかにデザインが陳腐化していると感じたら、それはリニューアルを検討する重要なサインです。

スマートフォン表示に最適化されていない

今や、Webサイトへのアクセスの半数以上がスマートフォン経由であることは珍しくありません。BtoBサイトであっても、移動中や出先で情報を確認するユーザーは増加しています。

このような状況で、サイトがスマートフォン表示に最適化されていない(レスポンシブデザインに対応していない)場合、以下のような問題が生じます。

- ユーザーエクスペリエンスの低下: パソコン向けのサイトをスマートフォンで表示すると、文字や画像が小さすぎて読めず、拡大・縮小や横スクロールを繰り返さなければなりません。これはユーザーにとって非常に大きなストレスであり、即座にサイトから離脱する原因となります。

- SEOへの悪影響: Googleは、検索順位を決定する際にモバイル版のサイトを主たる評価対象とする「モバイルファーストインデックス」を全面的に導入しています。スマートフォンに対応していないサイトは、検索結果で不利になる可能性が非常に高くなります。

Googleが提供する「モバイルフレンドリーテスト」ツールで自社サイトのURLを入力すれば、簡単に対応状況を確認できます。もし未対応であれば、機会損失とSEOリスクの両面から、早急なリニューアルが推奨されます。

サイトの表示速度が遅い

サイトの表示速度は、ユーザーの満足度と直結する重要な要素です。ページの読み込みに時間がかかると、ユーザーは待つのを諦めて離脱してしまいます。

- ユーザーの離脱: Googleの調査によると、ページの読み込み時間が1秒から3秒に増加すると、直帰率(1ページだけ見て離脱するユーザーの割合)は32%増加するというデータもあります。(参照:Think with Google)

- コンバージョン率の低下: 表示が遅いことは、商品購入や問い合わせといったコンバージョンにも直接的な悪影響を及ぼします。

- SEOへの影響: Googleは、ユーザーエクスペリエンスの指標として「Core Web Vitals(コアウェブバイタル)」を検索順位の評価要因に組み込んでおり、その中には表示速度に関する項目も含まれています。

表示速度が遅くなる原因は、画像のサイズが大きすぎる、ソースコードが最適化されていない、サーバーの性能が低いなど様々です。Googleの「PageSpeed Insights」といったツールでサイトの速度を計測し、スコアが低い場合は、リニューアルによる根本的な改善を検討すべきでしょう。

サイトの更新がしにくい・CMSが使いづらい

Webサイトの価値は、情報の鮮度によって大きく左右されます。しかし、以下のような問題を抱えていると、サイトの更新が滞りがちになります。

- 専門知識が必要: HTMLやCSSの知識がないと更新できず、Web担当者以外は手が出せない。

- 属人化: 更新作業が特定の人物に集中しており、その人が不在だと何もできない。

- CMSが古い・使いづらい: 導入しているCMSのバージョンが古く、操作が直感的でないため、更新作業自体が億劫になっている。

更新が滞ったサイトは、ユーザーに「活動していない企業」という印象を与えるだけでなく、SEOの観点からも評価が下がる可能性があります。誰でも簡単に、迅速に情報を更新できる体制を整えるために、最新の使いやすいCMSを導入するリニューアルは非常に効果的です。

目標のコンバージョン率を達成できていない

「アクセス数はあるのに、問い合わせや購入に繋がらない」という課題は、多くの企業が抱える悩みです。これは、サイトの設計やコンテンツに問題がある可能性を示唆しています。

- 導線が分かりにくい: ユーザーが問い合わせや商品購入ページにたどり着けない。

- 入力フォームが使いづらい: 入力項目が多すぎたり、エラー表示が不親切だったりして、途中で離脱してしまう。

- コンテンツに魅力がない: 商品やサービスの価値がユーザーに伝わっておらず、行動を促すに至らない。

Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを用いて、ユーザーがどのページで離脱しているのか、どの導線が機能していないのかを分析しましょう。部分的な改善では解決が難しい構造的な問題が明らかになった場合は、ユーザーの行動シナリオから見直す全面的なリニューアルが必要です。

事業内容や会社の体制が変わった

企業の成長や市場の変化に伴い、事業内容や組織体制が変わることは少なくありません。

- 新事業の開始・事業の多角化: 既存のサイト構造では、新しい事業の情報をうまく組み込めない。

- 合併・買収(M&A): 複数の企業の情報を統合し、新しいブランドイメージを打ち出す必要がある。

- リブランディング: 企業ロゴや理念、タグラインなどを一新し、新たなブランドイメージを浸透させたい。

- 上場: 投資家向けのIR情報を充実させるなど、ステークホルダーへの情報開示の重要性が増す。

このような企業の大きな変化は、Webサイトの役割や伝えるべきメッセージを根本から見直す絶好の機会です。ビジネスの現状とWebサイトの情報が乖離している状態は、混乱を招き、機会損失に繋がります。企業の変革期こそ、Webサイトリニューアルを断行すべき最適なタイミングと言えるでしょう。

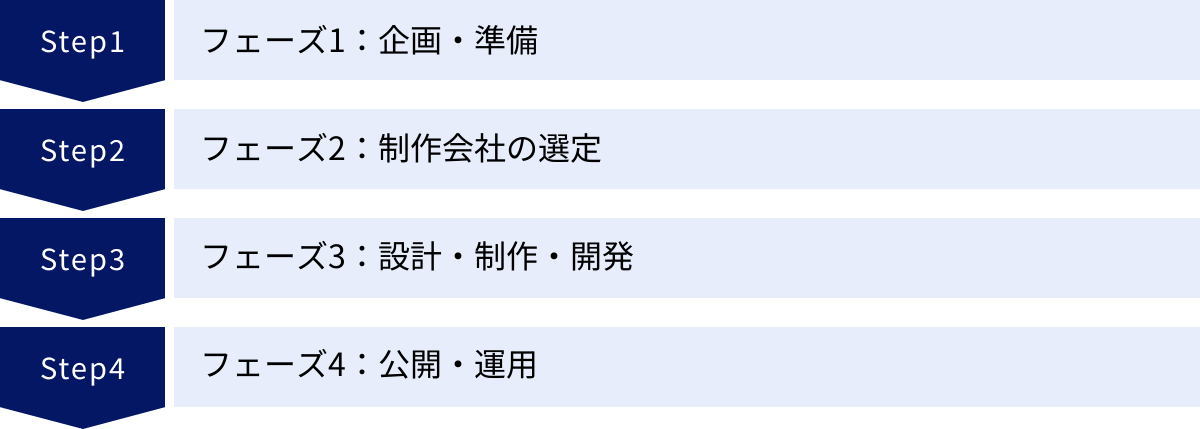

Webサイトリニューアルの進め方【4つのフェーズ】

Webサイトリニューアルは、思いつきで進められるものではありません。成功のためには、体系化されたプロセスに沿って、各ステップを着実に実行していくことが不可欠です。ここでは、リニューアルのプロセスを大きく4つのフェーズに分けて、具体的なタスクを詳しく解説します。

① フェーズ1:企画・準備

プロジェクトの成否を分ける最も重要なフェーズです。ここでの準備が不十分だと、後工程で手戻りが発生したり、最終的に目的を達成できないサイトになったりするリスクが高まります。

現状分析と課題の洗い出し

まずは、現在のWebサイトがどのような状況にあるのかを客観的に把握することから始めます。「なんとなく古い」「使いにくい」といった漠然とした感覚ではなく、データに基づいた定量的な分析と、関係者へのヒアリングによる定性的な分析の両面から課題を洗い出します。

- 定量的分析: Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを用いて、PV数、セッション数、ユーザー数、直帰率、コンバージョン率といった主要な指標を確認します。特に、流入チャネル(自然検索、広告、SNSなど)ごとの成果や、ユーザーが離脱しやすいページなどを特定し、サイトの強みと弱みを数値で把握します。

- 定性的分析: 経営層、営業担当、マーケティング担当、顧客サポート担当など、様々な立場の関係者にヒアリングを行います。「顧客からサイトのどこが分かりにくいと言われるか」「営業活動でサイトをどのように活用しているか(または、できていないか)」といった現場の声を集めることで、数値だけでは見えない課題が浮き彫りになります。

- 競合分析: 競合他社のWebサイトを調査し、デザイン、コンテンツ、機能、SEO対策などを比較します。自社サイトに足りない要素や、参考にすべき点を見つけ出します。

目的・ゴール(KGI/KPI)の設定

現状分析で見えてきた課題を基に、「何のためにリニューアルを行うのか」という目的を明確にします。そして、その目的が達成されたかどうかを客観的に判断するための指標、すなわちKGIとKPIを設定します。

- KGI(Key Goal Indicator/重要目標達成指標): プロジェクト全体の最終的なゴールを示す指標です。

- 例:「Webサイト経由の売上を年間1.2倍にする」「採用応募者数を年間30%増やす」

- KPI(Key Performance Indicator/重要業績評価指標): KGIを達成するための中間的な指標です。KGI達成に向けたプロセスの進捗を測るために設定します。

- 例:(KGIが売上1.2倍の場合)「問い合わせ件数を月間50件にする」「特定キーワードでの検索順位を5位以内にする」「サイトの直帰率を10%改善する」

設定する目標は、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限が明確(Time-bound)な「SMART」の原則を意識すると、より効果的です。

ターゲット・ペルソナの再設定

「誰に、何を伝え、どう行動してほしいのか」を明確にするために、サイトのターゲットユーザー像を具体的に設定します。既存のターゲットが現状と合っているかを見直し、必要であれば再設定します。

この際に有効なのが「ペルソナ」の作成です。ペルソナとは、ターゲットユーザーを代表する架空の人物像のことで、年齢、性別、職業、役職、ライフスタイル、価値観、情報収集の方法、抱えている課題などを詳細に設定します。

ペルソナを設定することで、プロジェクト関係者間で「届けたい相手」のイメージが共有され、「このペルソナなら、どんなデザインを好むだろうか」「このペルソナの課題を解決するには、どんなコンテンツが必要か」といった議論が具体的に進められるようになります。

予算とスケジュールの策定

リニューアルにかけられる予算の上限と、サイトを公開したい希望時期を決定します。予算とスケジュールは、プロジェクトの規模や実現できることの範囲を決定する重要な要素です。

- 予算: 制作会社に支払う費用のほか、コンテンツ制作(写真撮影やライティングなど)にかかる費用、サーバーやドメインの費用、公開後の運用や広告にかかる費用なども考慮に入れておきましょう。

- スケジュール: 大まかなマイルストーン(企画、制作会社選定、設計、制作、公開など)を決め、それぞれの期間を設定します。予期せぬトラブルに備え、スケジュールにはある程度のバッファ(余裕)を持たせておくことが賢明です。

② フェーズ2:制作会社の選定

リニューアルを成功させるためには、信頼できるパートナー(制作会社)選びが極めて重要です。自社の目的や課題に合った制作会社を慎重に選定しましょう。

RFP(提案依頼書)の作成

複数の制作会社から質の高い提案を効率的に受けるために、RFP(Request for Proposal:提案依頼書)を作成することをおすすめします。RFPとは、制作会社に対して、プロジェクトの概要や目的、要望などを伝え、具体的な提案と見積もりを依頼するための書類です。

RFPに記載する主な項目は以下の通りです。

- プロジェクトの概要と背景

- 現状のWebサイトが抱える課題

- リニューアルの目的とゴール(KGI/KPI)

- ターゲット・ペルソナ

- 必須要件(CMS導入、レスポンシブ対応など)

- 予算とスケジュール

- 選定のプロセスと基準

質の高いRFPを作成することで、各社から同じ前提条件での提案を受けられるため、比較検討がしやすくなります。

制作会社への問い合わせと選定

RFPを基に、複数の制作会社(3〜5社程度が目安)に声をかけ、提案と見積もりを依頼します。各社からの提案を受けたら、以下のような観点で比較検討し、依頼先を決定します。

- 課題理解度と提案内容: 自社の課題を正しく理解し、その解決策となる具体的な提案がなされているか。

- 実績: 自社と同じ業界や、同様の課題を解決したリニューアルの実績が豊富か。

- 専門性: デザインや開発だけでなく、SEOやWebマーケティングに関する知見も持っているか。

- 担当者との相性: コミュニケーションは円滑か、質問に対して的確な回答が得られるか。

- 見積もりの妥当性: 金額だけでなく、作業範囲や内訳が明確で、費用対効果が見合っているか。

数社との打ち合わせ(コンペ)を経て、最も信頼できるパートナーを選びましょう。

③ フェーズ3:設計・制作・開発

制作会社が決定したら、いよいよ具体的なサイト制作のフェーズに入ります。発注側も積極的に関与し、認識のズレがないように進めていくことが重要です。

要件定義

RFPや提案内容を基に、制作会社と協力してサイトに必要な機能や仕様を具体的に定義していきます。デザインやコンテンツといった目に見える部分だけでなく、CMSの機能、セキュリティ要件、サーバー環境など、サイトを構成するすべての要素について詳細な仕様を決定する重要な工程です。ここで決定した内容は「要件定義書」として文書化します。

サイトマップ・サイト構造の設計

サイトにどのようなページが存在し、それらがどのように関連し合っているのかを示す「サイトマップ」を作成します。これはサイト全体の骨格図にあたります。ユーザーが必要な情報に迷わずたどり着けるか(ユーザビリティ)、そして検索エンジンがサイトの内容を理解しやすいか(SEO)という2つの観点から、最適な階層構造を設計します。

ワイヤーフレームの作成

各ページのレイアウト(設計図)である「ワイヤーフレーム」を作成します。ワイヤーフレームは、色や装飾を排し、どこにどのような情報や機能を配置するのかを線と箱でシンプルに示したものです。この段階で、情報の優先順位やコンテンツの配置、ボタンの位置などを関係者全員で確認し、合意形成を図ります。

コンテンツの制作

ワイヤーフレームで決定した各ページの構成に沿って、掲載するテキストや画像、動画などのコンテンツを準備します。既存サイトから移行するコンテンツ、新しく作成するコンテンツ、修正が必要なコンテンツを整理し、計画的に制作を進めます。SEOを意識したキーワードの選定や、ペルソナに響くライティングが求められます。

デザインの制作

ワイヤーフレームとコンテンツを基に、サイトのビジュアルデザインを作成します。企業のブランドイメージやターゲットユーザーの好みを考慮し、配色、フォント、写真のテイストなどを決定します。まずはトップページや主要な下層ページのデザイン案をいくつか作成し、方向性を固めてから全ページのデザインを展開していくのが一般的です。

コーディング・システム開発

確定したデザインを、ブラウザで正しく表示・動作するようにHTML、CSS、JavaScriptといった言語でコードを記述していく作業です。また、CMSの構築や、問い合わせフォーム、検索機能といったシステムの開発もこの段階で行われます。

④ フェーズ4:公開・運用

サイトが完成したら、いよいよ公開です。しかし、公開がゴールではありません。公開後も継続的にサイトを育てていくことが重要です。

公開前のテストと最終チェック

公開前に、テスト環境でサイトの最終チェックを行います。チェック項目は多岐にわたります。

- 各ブラウザ(Chrome, Safari, Edgeなど)やデバイス(PC, スマホ, タブレット)での表示崩れがないか

- すべてのリンクが正しく設定されているか(リンク切れがないか)

- 問い合わせフォームなどの機能が正常に動作するか

- 誤字脱字はないか

- ページの表示速度に問題はないか

複数の担当者で手分けして、入念にチェックを行うことが、公開後のトラブルを防ぐ鍵です。

サイトの公開

最終チェックが完了したら、いよいよサイトを本番のサーバーにアップロードして公開します。ドメインの設定変更や、旧サイトから新サイトへのリダイレクト設定など、技術的な作業が伴います。公開直後は、予期せぬ不具合が発生する可能性もあるため、しばらくは注意深く監視が必要です。

公開後の効果測定と改善

サイト公開後は、フェーズ1で設定したKPIを基に効果測定を開始します。Google Analyticsなどのツールでアクセス状況やコンバージョン数を定期的にモニタリングし、リニューアルの成果を評価します。

目標を達成できていない場合は、その原因を分析し、改善策を実施します。例えば、A/Bテストでボタンの文言を変えてみたり、ヒートマップツールでユーザーの動きを分析して導線を改善したりします。このようにPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回し、継続的にサイトを改善していくことが、リニューアルの効果を最大化するために不可欠です。

Webサイトリニューアルの費用相場

Webサイトリニューアルの費用は、サイトの規模、機能、デザインの質、依頼先など、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、「サイトの規模別」と「依頼先別」の2つの切り口から、一般的な費用相場を解説します。あくまで目安として、予算策定の参考にしてください。

サイトの規模別の費用相場

サイトのページ数や実装する機能によって、必要な工数が変わるため費用も変動します。

| サイトの規模 | ページ数の目安 | 主な特徴と機能 | 費用相場の目安 |

|---|---|---|---|

| 小規模サイト | 〜30ページ | ・コーポレートサイト、サービスサイト、採用サイトなど ・デザインはテンプレート利用または一部オリジナル ・基本的なCMS(お知らせ更新機能など) ・スマートフォン対応 |

50万円〜200万円 |

| 中規模サイト | 30〜100ページ | ・コンテンツマーケティング用のメディアサイト、製品紹介が充実したコーポレートサイトなど ・完全オリジナルデザイン ・カスタマイズされたCMS ・ブログ機能、資料ダウンロード機能など |

200万円〜500万円 |

| 大規模サイト | 100ページ〜 | ・ECサイト、多言語対応サイト、大規模ポータルサイトなど ・複雑なシステム連携(顧客管理、決済など) ・会員機能、検索機能の高度なカスタマイズ ・ブランディングやマーケティング戦略の策定を含む |

500万円〜数千万円以上 |

小規模サイト(〜30ページ)

会社の基本情報を伝えるコーポレートサイトや、単一のサービスを紹介するサイトなどが該当します。この規模であれば、デザインテンプレートを活用することで費用を抑えることも可能です。お知らせや簡単なブログを更新するためのCMS導入は一般的です。

中規模サイト(30〜100ページ)

製品情報や導入事例、コラム記事など、コンテンツが充実したサイトがこのカテゴリに含まれます。マーケティング活動の拠点として活用されることが多く、デザインは完全オリジナルで企業のブランドイメージを表現し、SEOを意識したサイト構造の設計が重要になります。

大規模サイト(100ページ〜)

数百、数千ページに及ぶ大規模なサイトです。オンラインストア機能を持つECサイト、会員向けの限定コンテンツを提供するサイト、外部システムとの連携が必要なサイトなどが該当します。プロジェクトの管理も複雑になるため、要件定義やプロジェクトマネジメントに多くの工数が必要となり、費用も高額になります。

依頼先別の費用相場

誰に依頼するかによっても、費用は大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、プロジェクトの規模や目的に合った依頼先を選びましょう。

| 依頼先 | 主な特徴 | 費用相場の目安 |

|---|---|---|

| 大手制作会社 | ・大規模プロジェクトの実績が豊富 ・戦略立案から制作、運用までワンストップで対応 ・品質は高いが、費用も高額になりがち |

500万円〜 |

| 中小制作会社 | ・幅広い規模の案件に対応 ・コストと品質のバランスが良い ・得意分野(デザイン、SEO、特定の業種など)を持つ会社が多い |

100万円〜800万円 |

| フリーランス | ・小規模案件や部分的な依頼に適している ・費用を抑えられる可能性が高い ・スキルや対応範囲に個人差が大きい |

30万円〜200万円 |

大手制作会社

誰もが知るような大企業のサイトを手掛けている会社です。Webサイト制作だけでなく、市場調査やブランド戦略の立案といった上流工程から関わることが多く、大規模で複雑なプロジェクトを得意とします。その分、費用は高額になる傾向があります。プロジェクトマネジメント体制がしっかりしているため、大規模なリニューアルでも安心して任せられるのがメリットです。

中小制作会社

最も一般的な選択肢です。会社によってデザイン、システム開発、SEO対策など、得意な分野が異なります。大手制作会社ほどの費用はかからず、フリーランスよりも組織的な対応が期待できるため、コストと品質、サポート体制のバランスが良いのが特徴です。自社の課題や目的に合った強みを持つ会社を見つけることが重要です。

フリーランス

個人で活動しているWebデザイナーやエンジニアです。組織に属していないため、比較的低コストで依頼できるのが最大のメリットです。ただし、スキルや経験、対応できる業務範囲は個人差が非常に大きく、プロジェクト管理やコミュニケーションの能力も問われます。小規模なサイトのリニューアルや、デザインだけ、コーディングだけといった部分的な作業の依頼に適しています。信頼できるフリーランスを見つけることができれば、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となり得ます。

Webサイトリニューアルにかかる期間の目安

Webサイトリニューアルは、企画から公開までにある程度の期間を要します。一般的な目安は以下の通りです。スケジュールを立てる際の参考にしてください。

| サイトの規模 | 期間の目安 |

|---|---|

| 小規模サイト(〜30ページ) | 3ヶ月〜6ヶ月 |

| 中規模サイト(30〜100ページ) | 6ヶ月〜12ヶ月 |

| 大規模サイト(100ページ〜) | 1年以上 |

この期間は、あくまで目安です。プロジェクトの進行は、発注者側の意思決定の速さや、コンテンツ(原稿や写真)の準備状況にも大きく左右されます。

リニューアルの各フェーズにかかる期間の配分は、おおよそ以下のようになります。

- フェーズ1:企画・準備(1〜2ヶ月): 現状分析、目的設定、RFP作成など。

- フェーズ2:制作会社の選定(1ヶ月): 問い合わせ、提案、選定。

- フェーズ3:設計・制作・開発(期間の大部分): 要件定義、デザイン、コーディングなど。サイトの規模によって期間が大きく変動します。

- フェーズ4:公開・運用(1ヶ月〜): テスト、公開、公開後のモニタリング。

特に、コンテンツ制作や社内での確認・承認プロセスに想定以上の時間がかかることがよくあります。プロジェクトをスムーズに進めるためには、これらの作業期間も考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

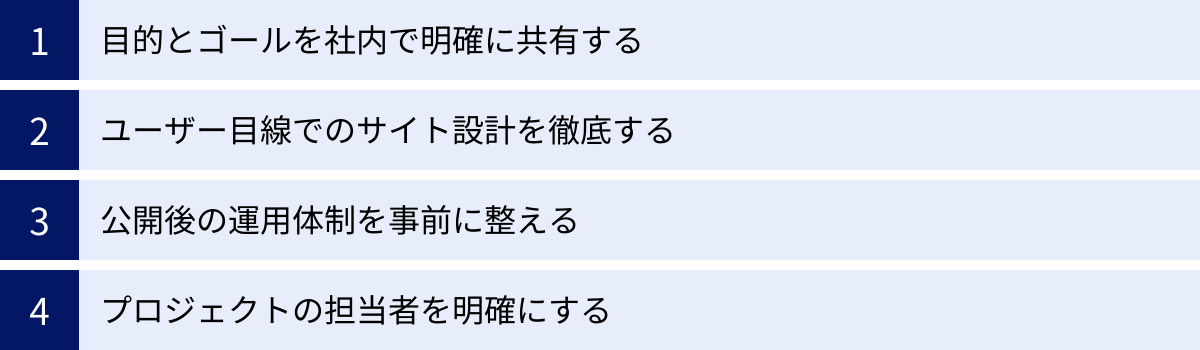

Webサイトリニューアルを成功させるためのポイント

時間とコストをかけて行うWebサイトリニューアルを確実に成功に導くためには、押さえておくべき重要なポイントがいくつかあります。

目的とゴールを社内で明確に共有する

リニューアルプロジェクトが失敗する最大の原因の一つが、関係者間での目的の認識齟齬です。経営層は「ブランドイメージ向上」、営業部門は「問い合わせ件数の増加」、情報システム部門は「セキュリティ強化」など、立場によってリニューアルに期待することが異なる場合があります。

プロジェクトを開始する前に、「今回のリニューアルで最も優先すべき目的は何か」を関係者全員で議論し、合意形成を図ることが不可欠です。設定したKGI/KPIは、プロジェクトの判断基準となります。「このデザインは、問い合わせを増やすという目的に貢献するか?」といったように、常に目的に立ち返って議論することで、プロジェクトが迷走するのを防ぎます。

ユーザー目線でのサイト設計を徹底する

サイトのデザインや機能を検討する際、どうしても「自社が伝えたいこと」を優先してしまいがちです。しかし、Webサイトの主役はあくまでユーザーです。「ユーザーが何を求めているのか」「ユーザーがどのような課題を解決するためにサイトを訪れるのか」という視点を常に持ち続けることが重要です。

この「ユーザー目線」を徹底するために、企画フェーズで設定したペルソナが役立ちます。「ペルソナの〇〇さんなら、この専門用語を理解できるだろうか?」「〇〇さんが知りたい情報は、すぐに見つけられる場所にあるか?」といったように、ペルソナを基準に考えることで、独りよがりなサイト設計を防ぐことができます。ユーザーにとって価値のあるサイトこそが、結果的にビジネスの成果に繋がります。

公開後の運用体制を事前に整える

Webサイトは「作って終わり」の制作物ではなく、「育てていく」メディアです。リニューアルを成功と呼べるかどうかは、公開後の運用にかかっていると言っても過言ではありません。

プロジェクトの段階から、公開後の運用体制について具体的に決めておく必要があります。

- 誰が(担当部署・担当者): サイト全体の責任者は誰か。コンテンツの更新はどの部署が行うか。

- 何を(更新内容): お知らせ、ブログ記事、導入事例など、どのようなコンテンツを更新していくか。

- いつ(更新頻度): 週に1回、月に2回など、具体的な更新頻度を決める。

- どのように(分析・改善): 誰が、どのくらいの頻度でアクセス解析を行い、改善施策を立案・実行するのか。

運用体制が曖昧なまま公開を迎えると、せっかく新しくなったサイトもすぐに情報が古いまま放置されてしまいます。 制作会社に運用サポートを依頼するのか、自社で内製化するのかも含め、事前に計画を立てておきましょう。

プロジェクトの担当者を明確にする

リニューアルは多くの部署が関わる横断的なプロジェクトになることが多いため、社内の責任者(プロジェクトマネージャー)を明確に任命することが極めて重要です。

担当者が曖昧だと、制作会社からの質問や確認依頼に対して誰が回答するのか分からず、意思決定が遅延します。また、各部署からの要望がバラバラに出てきてしまい、プロジェクトの収拾がつかなくなる恐れもあります。

社内の担当者は、各部署の意見を取りまとめ、最終的な意思決定を行い、制作会社との窓口となる重要な役割を担います。プロジェクトを円滑に推進するためにも、適切な権限を持った担当者をアサインしましょう。

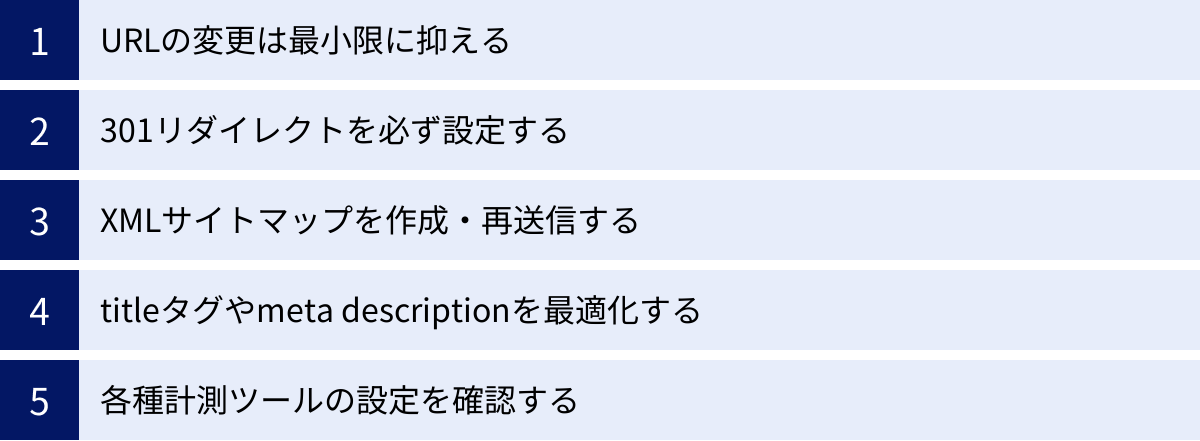

Webサイトリニューアルで失敗しないための注意点【SEO編】

Webサイトをリニューアルした結果、「検索順位が大幅に下がり、アクセス数が激減してしまった」という失敗は絶対に避けなければなりません。リニューアルは、これまでのサイトが蓄積してきたSEO評価を失うリスクを伴います。ここでは、SEOの観点で失敗しないために、最低限押さえておくべき技術的な注意点を5つ解説します。

URLの変更は最小限に抑える

検索エンジンは、URL単位でページを評価・インデックスしています。そのため、リニューアルに伴ってURLを変更すると、そのページが蓄積してきたSEO評価(被リンクなど)がリセットされてしまうリスクがあります。

もちろん、サイト構造の最適化のためにURLの変更が必要になるケースもありますが、その場合でも変更は必要最小限に留めるべきです。特に、検索流入が多いページのURLは、可能な限り変更しないように設計することが望ましいです。安易なURL変更は、SEOにとって百害あって一利なしと心得ましょう。

301リダイレクトを必ず設定する

やむを得ずURLを変更した場合には、「301リダイレクト」の設定が必須です。301リダイレクトとは、あるURLへのアクセスを、恒久的に別のURLへ転送する処理のことです。

この設定を行うことで、ユーザーが古いURLにアクセスしても自動的に新しいURLのページに転送されるため、リンク切れを防ぐことができます。さらに重要なのは、検索エンジンに対して「このページは新しいURLに移転しました」と伝える役割を果たし、旧URLが持っていたSEO評価を新URLへ引き継がせる効果がある点です。

リニューアルで変更になったすべての旧URLに対して、対応する新URLへの301リダイレクトを一つひとつ設定することが、検索順位の低下を防ぐための生命線となります。

XMLサイトマップを作成・再送信する

XMLサイトマップとは、サイト内にどのようなページが存在するのかを検索エンジンに伝えるためのファイルです。リニューアルによってサイトの構造やURLが新しくなったら、新しい構造に合わせたXMLサイトマップを作成し、Google Search Consoleを通じてGoogleに再送信する必要があります。

これにより、検索エンジンは新しいサイトの全体像を速やかに、かつ正確に把握し、クロール(情報収集)してくれるようになります。インデックスの促進に繋がり、リニューアル後のサイトが検索結果に正しく反映されるのを助けます。

titleタグやmeta descriptionを最適化する

titleタグ(ページのタイトル)とmeta description(ページの要約文)は、検索結果画面に表示される非常に重要な要素であり、検索順位やクリック率に直接影響します。

リニューアルは、これらの要素を全ページにわたって見直す絶好の機会です。

- titleタグ: ページの内容を的確に表し、狙っているキーワードを含め、30文字程度で簡潔に記述します。

- meta description: ユーザーが「このページを見たい」と思うような、クリックを促す魅力的な説明文を120文字程度で記述します。キーワードを含めつつ、ページの価値を要約します。

リニューアル前のサイトから単純にコピー&ペーストするのではなく、 新しいサイトのコンテンツに合わせて、よりSEO効果の高いものに最適化しましょう。

各種計測ツールの設定を確認する

リニューアル後もサイトのパフォーマンスを正しく計測し続けるために、Google AnalyticsやGoogle Search Consoleといった各種ツールの設定を忘れずに確認・移行する必要があります。

特に、Google Analyticsのトラッキングコードは、新しいサイトのすべてのページに正しく設置されていなければなりません。設置が漏れていると、そのページのデータが計測できず、正確な効果測定ができなくなります。

また、Google Search Consoleも、リニューアル後の新しいサイトマップを送信したり、リダイレクトが正しく機能しているかを確認したりするために必須のツールです。公開作業に追われてこれらの設定を忘れると、貴重なデータを失うことになりかねません。公開前のチェックリストに必ず含めておきましょう。

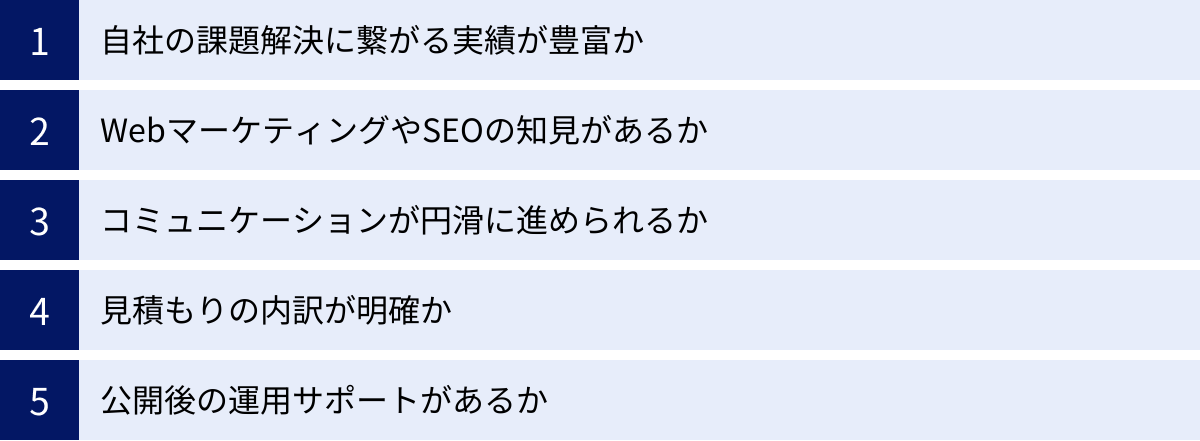

失敗しない制作会社の選び方

Webサイトリニューアルの成否は、パートナーとなる制作会社選びで8割が決まると言っても過言ではありません。数多くの制作会社の中から、自社に最適な一社を見つけるための5つの選定ポイントを解説します。

自社の課題解決に繋がる実績が豊富か

制作会社の実績を確認する際は、単に「デザインがおしゃれ」「有名な会社のサイトを作っている」といった点だけでなく、「自社と同じような課題を解決した実績があるか」という視点が重要です。

- 業界・業種: 自社と同じ業界での制作実績があれば、ビジネスへの理解が早く、的確な提案が期待できます。

- サイトの種類: BtoBサイト、ECサイト、採用サイトなど、リニューアルしたいサイトの種類に特化した実績があるかを確認しましょう。

- 課題: 「CVRを改善したい」「多言語サイトを構築したい」など、自社が抱える課題と同様のプロジェクトを手掛けた経験があるかは、非常に重要な判断材料です。

実績紹介ページを見るだけでなく、可能であれば具体的な成果(例:リニューアル後に問い合わせが何倍になったかなど)についてもヒアリングしてみましょう。

WebマーケティングやSEOの知見があるか

現代のWebサイトは、ただ美しいだけでなく、集客し、成果を上げるためのマーケティングツールとしての役割が求められます。そのため、制作会社がWebマーケティング全般、特にSEOに関する深い知見を持っているかどうかは非常に重要です。

- リニューアル後の集客戦略について、具体的な提案をしてくれるか。

- SEOの内部対策(サイト構造、タグ設定など)について、論理的な説明ができるか。

- 公開後のコンテンツマーケティングや広告運用についても相談できるか。

デザインや開発だけでなく、ビジネスの成長に貢献するという視点を持った制作会社を選ぶことが、リニューアルを本当の意味で成功させる鍵となります。

コミュニケーションが円滑に進められるか

リニューアルプロジェクトは数ヶ月にわたる長丁場です。その間、制作会社の担当者とは密に連携を取ることになります。そのため、担当者とのコミュニケーションが円滑に進められるかは、プロジェクトの進行を大きく左右します。

- レスポンスの速さと正確さ: 質問や依頼に対する返信は早いか。内容は的確か。

- 専門用語の分かりやすさ: 専門的な内容を、こちらの知識レベルに合わせて分かりやすく説明してくれるか。

- 提案力と傾聴力: こちらの要望を丁寧にヒアリングした上で、より良いアイデアを積極的に提案してくれるか。

打ち合わせの際の担当者の立ち居振る舞いや、メールの文面などから、長期的に良好なパートナーシップを築けそうかどうかを見極めましょう。

見積もりの内訳が明確か

提出された見積書の内容も、良い会社を見分けるための重要なポイントです。注意すべきは、総額の安さだけではありません。

- 内訳の具体性: 「サイト制作一式」のような大雑把な項目ではなく、「企画・ディレクション費」「デザイン費」「コーディング費」「CMS構築費」など、作業項目ごとに費用が明確に記載されているか。

- 作業範囲の明記: 見積もりに含まれる作業と、含まれない作業(追加費用が発生する作業)の範囲がはっきりと定義されているか。例えば、コンテンツの原稿作成や写真撮影はどちらが担当するのか、など。

不明瞭な見積もりは、後々の「言った・言わない」のトラブルの原因になります。疑問点は必ず事前に解消し、納得のいく、透明性の高い見積もりを提示してくれる会社を選びましょう。

公開後の運用サポートがあるか

前述の通り、Webサイトは公開してからが本当のスタートです。公開後に発生する様々な課題に対応してくれるサポート体制があるかどうかも、制作会社選びの重要な基準です。

- 保守・メンテナンス: サーバーやCMSのアップデート、セキュリティ監視など、サイトを安定稼働させるための保守プランはあるか。

- 更新サポート: コンテンツの追加や修正といった日々の更新作業を代行してくれるか。

- 分析・改善コンサルティング: アクセス解析レポートの提出や、データに基づいた改善提案など、サイトを成長させるためのコンサルティングサービスを提供しているか。

自社でどこまで運用できるのかを考え、不足する部分を補ってくれるサポートメニューが用意されている会社を選ぶと、公開後も安心してサイトを運営できます。

まとめ

本記事では、Webサイトリニューアルの目的から具体的な進め方、費用相場、そして成功のためのポイントや注意点に至るまで、幅広く解説しました。

Webサイトリニューアルは、単にデザインを新しくするだけの作業ではありません。現状の課題を正確に分析し、明確なビジネス目標を設定した上で、ユーザー視点に立って戦略的にサイトを再構築する、重要な経営課題の一つです。

リニューアルのプロセスは多岐にわたり、時間もコストもかかりますが、計画的に進めることで、Webサイトを単なる「情報発信の場」から「ビジネスを強力にドライブするエンジン」へと生まれ変わらせることができます。

成功の鍵は、周到な「企画・準備」と、信頼できる「パートナー選び」にあります。この記事で解説した内容を参考に、まずは自社のWebサイトが抱える課題の洗い出しから始めてみてはいかがでしょうか。計画的で戦略的なリニューアルを通じて、ビジネスの次なるステージへの扉を開きましょう。