システム開発やソフトウェア開発の世界に足を踏み入れると、必ずと言っていいほど耳にする「ウォーターフォール開発」という言葉。これは、数ある開発手法の中でも最も古典的で、基本的なモデルとして知られています。しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどのような手法なのか」「アジャイル開発と何が違うのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

現代の開発現場では、スピード感と柔軟性を重視するアジャイル開発が主流となりつつありますが、ウォーターフォール開発が時代遅れになったわけではありません。むしろ、大規模で複雑なプロジェクトや、品質・安全性が厳しく求められるシステム開発においては、今なお不可欠な手法として採用され続けています。

この記事では、システム開発の基礎知識として押さえておきたいウォーターフォール開発について、その本質からメリット・デメリット、具体的な開発工程、そしてアジャイル開発との違いまで、網羅的に、そして分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、ウォーターフォール開発の全体像を深く理解し、どのようなプロジェクトに適しているのかを判断できるようになります。ご自身の関わるプロジェクトに最適な開発手法を選択するための一助として、ぜひご活用ください。

目次

ウォーターフォール開発とは

ウォーターフォール開発とは、システム開発における代表的な手法の一つであり、その名の通り、水が滝(ウォーターフォール)の上から下へ流れるように、開発工程を上流から下流へと順番に進めていくモデルです。この手法の最大の特徴は、原則として前の工程へは後戻りしないという点にあります。

このモデルの起源は、1970年にウィンストン・W・ロイス氏が発表した論文に遡ります。もともとは製造業や建設業における生産プロセス管理の考え方をソフトウェア開発に応用したものであり、その計画性と確実性から、長年にわたりシステム開発の標準的な手法として位置づけられてきました。

ウォーターフォール開発の核心的な特徴は、以下の3つのキーワードで理解できます。

- 計画性: プロジェクトの開始前に、開発するシステムの全容を明らかにします。具体的には、「要求定義」の工程で、システムに必要な機能や性能などをすべて洗い出し、顧客との間で厳密に合意します。そして、その合意内容に基づいて詳細な設計図を作成し、全体のスケジュール、予算、人員計画を策定します。つまり、開発に着手する前に、ゴールまでの道のりを完璧に描き切ることを目指します。

- 逐次性: 開発は、「要求定義」「設計」「実装」「テスト」といった明確に区切られた工程(フェーズ)を、順番に一つずつ完了させて進められます。例えば、設計工程が完全に完了し、その成果物である設計書が承認されるまでは、次の実装(プログラミング)工程に進むことはありません。各工程が独立しており、前の工程の完了が次の工程の開始条件となるのが、この逐次性という特徴です。

- 文書主義: 各工程の完了時には、その成果をまとめた詳細なドキュメントを作成することが強く求められます。要求定義工程では「要求定義書」、設計工程では「基本設計書」「詳細設計書」、テスト工程では「テスト仕様書」「テスト報告書」といった具合です。これらのドキュメントは、次の工程へのインプットとなるだけでなく、関係者間の合意形成の証拠や、プロジェクトの進捗を測るためのマイルストーンとしての役割も果たします。成果物がコードだけでなく、ドキュメントとしても明確に残るため、システムの仕様が把握しやすく、後々の保守・運用にも役立ちます。

この手法をより直感的に理解するために、家を建てるプロセスに例えてみましょう。

まず、施主(顧客)の要望を聞き、「どんな家を建てたいか」を固めます(要求定義)。次に、建築家がその要望をもとに、間取りや外観、構造などを詳細に記した設計図を完成させます(設計)。設計図が承認されたら、大工がその図面通りに基礎工事、骨組みの組み立て、内外装の工事を進めていきます(実装)。そして、工事が完了したら、設計図通りに家が建っているか、電気や水道は問題なく使えるかなどを厳しくチェックします(テスト)。

このプロセスでは、「基礎工事を始めた後で、やっぱりリビングを広くしたい」といった根本的な仕様変更は非常に困難です。変更するには、設計図の修正から始め、場合によっては基礎工事からやり直す必要があり、多大な時間とコストが発生します。ウォーターフォール開発もこれと全く同じで、一度流れ出した滝の水を途中で変えられないように、後工程での大幅な仕様変更や手戻りは想定されていないのです。

このような特性から、ウォーターフォール開発は、開発の初期段階で要件を完全に確定できるプロジェクトや、金融機関の勘定系システム、医療機器の制御ソフトウェア、社会インフラを支えるシステムなど、品質と信頼性が最優先されるミッションクリティカルな大規模開発で特にその真価を発揮します。

現代ではアジャイル開発の台頭により、その硬直性が指摘されることもありますが、ウォーターフォール開発はシステム開発の基本フローを体系的に理解するための最良のモデルです。計画性と確実性を武器に、品質の高いシステムを着実に構築するための、古典的かつ信頼性の高い開発手法。それがウォーターフォール開発の本質といえるでしょう。

ウォーターフォール開発の3つのメリット

ウォーターフォール開発は、その構造的な特性から、プロジェクト管理や品質確保において大きなメリットをもたらします。ここでは、代表的な3つのメリットについて、それぞれ詳しく掘り下げていきましょう。

① スケジュールや進捗を管理しやすい

ウォーターフォール開発における最大のメリットの一つは、プロジェクト全体のスケジュールと進捗状況を非常に管理しやすい点にあります。

この開発手法では、プロジェクトの開始段階で、最終的なゴール(完成するシステム)の仕様がすべて定義されます。そして、そのゴールに至るまでの全工程(要求定義、設計、実装、テストなど)と、各工程で達成すべきタスク、作成すべき成果物が明確に洗い出されます。これにより、プロジェクトマネージャーは、WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)といったツールを用いて、非常に精度の高い計画を立てることが可能です。

具体的には、「要求定義に2ヶ月、基本設計に1.5ヶ月、詳細設計に2.5ヶ月、実装に5ヶ月、テストに3ヶ月」といったように、各工程の開始日と終了日を明確に設定できます。それぞれの工程の完了が「マイルストーン」となり、プロジェクト全体が計画通りに進んでいるかを客観的に把握するための明確な指標となります。

進捗の可視化が容易であることも大きな利点です。各工程では、「要求定義書の完成」「基本設計書の承認」といった具体的な成果物(ドキュメント)が定義されています。そのため、「現在、基本設計工程の80%まで完了」「来週には詳細設計書の初版が完成予定」というように、進捗度合いを定量的かつ具体的に報告しやすいのです。これは、顧客や上司といったステークホルダーに対して、プロジェクトの健全性を分かりやすく説明する上で非常に有効です。

もし、ある工程で遅延が発生した場合でも、早期にそれを検知できます。例えば、設計工程が予定より2週間遅れていることが分かれば、その遅れが後続の実装工程やテスト工程にどれだけ影響を及ぼすかを予測し、人員の追加投入やスケジュールの見直しといった対策を講じることが可能です。もちろん、一つの遅れが後続すべてに影響するリスクはありますが、問題の発生とその影響範囲を把握しやすい構造になっている点は、管理上の大きな強みと言えるでしょう。

このように、ウォーターフォール開発は、最初に全体像と詳細な計画を固めることで、プロジェクトという航海の全体図と航路を明確にし、計画と実績の差異を常に監視しながら着実にゴールへと進むことを可能にします。この予測可能性と管理のしやすさこそが、多くの大規模プロジェクトでこの手法が信頼されている理由なのです。

② 品質の高いシステムを開発できる

二つ目の大きなメリットは、最終的に完成するシステムの品質を高く保ちやすいという点です。ウォーターフォール開発のプロセスには、品質を確保するための仕組みが構造的に組み込まれています。

その中核をなすのが、各工程の完了時に行われる厳格な「レビュー」です。要求定義が終われば「要求定義書」が、基本設計が終われば「基本設計書」が作成されますが、これらのドキュMントは、ただ作成して終わりではありません。顧客、プロジェクトマネージャー、開発リーダー、品質保証部門など、複数の関係者によって徹底的にレビュー(査読)されます。

このレビュープロセスを通じて、「要求に抜け漏れや矛盾はないか」「技術的に実現可能か」「後の工程で問題となりそうな曖昧な記述はないか」といった点が多角的に検証されます。ここで発見された問題点は、次の工程に進む前にすべて修正されます。つまり、各工程の関所(ゲート)で厳格な品質チェックを行い、基準を満たした成果物だけが次へ進むことを許されるのです。この仕組みにより、問題が後工程に持ち越されるのを防ぎ、手戻りのリスクを低減させると同時に、成果物の品質を段階的に高めていくことができます。

また、テスト工程の網羅性も品質向上に大きく寄与します。ウォーターフォール開発では、テストは開発の最終段階に位置付けられますが、その計画は開発の初期段階から始まっています。例えば、システムテストは「要求定義書」や「基本設計書」を基に、結合テストは「詳細設計書」を基に、それぞれどのような観点で何をテストすべきか(テストケース)を洗い出します。

設計書という明確な正解図が存在するため、それと実装されたシステムを比較検証することで、機能の抜け漏れなく網羅的なテストを実施しやすいのです。これにより、「仕様通りに動く」という品質を客観的な証拠をもって保証できます。

さらに、詳細なドキュメントが残ることも、長期的な品質維持につながります。開発が完了し、運用・保守のフェーズに入った後も、システムの仕様を正確に理解するための一次情報としてドキュメントが機能します。担当者が変わっても、ドキュメントを参照すれば、システムの内部構造や設計思想を把握でき、属人化を防ぐことができます。これにより、将来的な改修や不具合対応の際にも、品質を損なうことなく、迅速かつ的確な対応が可能となります。

このように、各工程での厳密な検証と承認プロセス、設計書に基づく網羅的なテスト、そして資産として残る詳細なドキュメント。これらの要素が組み合わさることで、ウォーターフォール開発は、堅牢で信頼性の高い、高品質なシステムの構築を実現します。

③ 予算や人員の計画が立てやすい

三つ目のメリットとして、プロジェクト全体の予算(コスト)と必要な人員(リソース)の計画が立てやすい点が挙げられます。これは、特に予算の執行が厳格な企業や公的機関のプロジェクトにおいて、非常に重要な要素となります。

ウォーターフォール開発では、プロジェクトの開始時に、開発するシステムの全容、すなわち「何を作るか」が完全に確定します。この明確化された要件を基に、それを実現するために必要な作業を「設計」「実装」「テスト」といった工程単位、さらには個々のタスク単位まで詳細に分解していきます。

各タスクの作業量(工数)を見積もることで、プロジェクト全体でどれくらいの人的リソースが必要になるかを算出できます。例えば、「基本設計にはシニアエンジニアが3名で1.5ヶ月、実装にはプログラマーが10名で5ヶ月、テストにはテスターが8名で3ヶ月必要」といった具体的な人員計画を立てることが可能です。

この工数の見積もりに基づいて、人件費や必要な機材、ソフトウェアライセンス費用などを積み上げていくことで、プロジェクト全体の総予算を高い精度で見積もることができます。プロジェクトの企画段階や予算申請の際に、明確な根拠に基づいた費用を提示できるため、関係者の承認を得やすくなります。

また、人員計画が立てやすいということは、リソースの調達を計画的に進められることも意味します。各工程で必要となるスキルセットと人数が事前に分かっているため、「3ヶ月後から実装フェーズが始まるので、Javaプログラマーを10名確保する必要がある」といった見通しが立ちます。これにより、社内の人員を調整したり、不足するスキルを持つ人材を外部の協力会社に依頼したりといった手配を、余裕をもって行うことができます。必要な時に必要なスキルを持つ人材を確保できない、という事態を避けやすくなるのです。

もしプロジェクトの途中で仕様の追加・変更の要望が出た場合でも、その対応にどれくらいの追加工数と追加費用が必要になるかを算出しやすいという側面もあります。これにより、顧客に対して「この変更を実現するには、追加で〇〇円の費用と1ヶ月の期間延長が必要です」といった、客観的な根拠に基づいた交渉が可能になります。

このように、開発の全工程を事前に見通し、必要な作業を詳細に定義することで、プロジェクト遂行に必要なコストとリソースを正確に予測し、計画的に確保・管理できること。これが、ウォーターフォール開発がもたらす財務的・組織的な安定性であり、プロジェクトを予算内で着実に完了させるための大きな強みとなるのです。

ウォーターフォール開発の3つのデメリット

多くのメリットを持つ一方で、ウォーターフォール開発にはその構造に起因する無視できないデメリットも存在します。特に、変化の激しい現代のビジネス環境においては、その弱点がプロジェクトの成否に直結することもあります。ここでは、代表的な3つのデメリットを詳しく見ていきましょう。

① 途中の仕様変更に対応しにくい

ウォーターフォール開発における最大の、そして最も本質的なデメリットは、プロジェクト途中で発生する仕様変更への対応が極めて困難であるという点です。

この手法は、プロジェクト開始時にすべての要件を凍結(フィックス)させ、それを絶対的な正として開発を進めることを前提としています。家づくりの例で言えば、設計図が完成した後に「やっぱり2階建てを3階建てにしたい」と言うようなものです。このような根本的な変更は、設計はもちろん、それまで積み上げてきた工程を根底から覆すことになり、現実的ではありません。

なぜ、これほどまでに仕様変更に弱いのでしょうか。その理由は、ウォーターフォール開発の「逐次性」と「文書主義」にあります。

まず、一つの仕様変更は、それに関連するすべての成果物(ドキュメント)の修正を要求します。例えば、ある機能の仕様が変われば、その機能について記述されている「要求定義書」「基本設計書」「詳細設計書」「テスト仕様書」など、複数のドキュメントをすべて整合性が取れるように修正しなければなりません。この作業は非常に手間がかかり、修正漏れがあれば、後の工程で深刻なバグや手戻りを引き起こす原因となります。

さらに、変更の影響範囲はドキュメントだけに留まりません。もし、実装工程の終盤で仕様変更が発生した場合、すでに書き終えたプログラムコードを大幅に修正、あるいは書き直す必要があります。また、その変更に伴い、作成済みのテストケースも無駄になり、新しい仕様に合わせたテストを再設計しなければなりません。

このように、仕様変更はドミノ倒しのように後続の工程に影響を及ぼし、スケジュールの遅延とコストの増大を招きます。このリスクを避けるため、ウォーターフォール開発のプロジェクトでは、契約段階で「仕様変更は原則として受け付けない」あるいは「変更には厳格な手続きと追加費用・期間が必要」といった取り決めを交わすのが一般的です。

しかし、今日のビジネス環境は変化のスピードが非常に速く、数ヶ月先、1年先の市場動向を正確に予測することは困難です。開発中に競合が新しいサービスをリリースしたり、顧客のニーズが変化したりすることは日常茶飯事です。このような状況下で、最初に決めた仕様に固執し続けることは、完成したときには市場価値のない「作っても使われないシステム」を生み出してしまうリスクを孕んでいます。

したがって、ウォーターフォール開発の計画性と確実性という強みは、裏を返せば、変化に対する柔軟性の欠如という致命的な弱点にもなり得るのです。

② 前の工程への手戻りが難しい

仕様変更という外部からの要求だけでなく、開発プロセス内部で発生した問題、すなわち前の工程の不備が後の工程で発覚した場合に、手戻りして修正することが非常に難しいというデメリットもあります。

ウォーターフォール開発は、滝の水が逆流しないように、工程を後戻りしないことを前提としています。各工程は完了すると、そこで一つの区切りとなり、担当チームは解散して次のプロジェクトへ移ってしまうことも少なくありません。

ここで問題となるのが、欠陥が発見されるタイミングです。例えば、開発の最終盤であるシステムテストの工程で、ある機能が仕様通りに動かないという重大なバグが発見されたとします。このバグの原因を調査した結果、プログラマーの実装ミスではなく、さらに前の詳細設計、あるいは基本設計の段階での考慮漏れが根本原因だった、というケースは珍しくありません。

このような場合、本来であれば設計工程まで遡って、設計書を修正し、それに基づいて再実装、再テストを行う必要があります。しかし、これが非常に困難なのです。なぜなら、設計を担当したエンジニアはもう別の作業に従事しており、当時の状況を正確に思い出せないかもしれません。また、設計書を修正することで、他の機能に予期せぬ悪影響(デグレード)が及ぶ可能性もあります。

このような手戻りは、影響範囲の特定、関係者の再招集、修正作業、再テストといった一連のプロセスを伴い、当初の計画にはなかった膨大な追加工数とコストを発生させます。ソフトウェア開発の世界では、「欠陥の発見が遅れるほど、その修正コストは指数関数的に増大する」という経験則が知られています。要求定義段階で見つければコストが1で済む欠陥も、テスト段階で見つかると100倍以上のコストがかかるとも言われます。

ウォーターフォール開発は、各工程のレビューを厳格に行うことで、このような事態を防ごうとしますが、人間が行う作業である以上、すべての欠陥を早期に発見することは不可能です。そして、一度下流に流れてしまった欠陥を修正するためのコストとリスクが極めて大きいという構造的な問題を抱えています。

工程を一方通行に進めるというモデルの性質が、問題発生時の柔軟な対応を阻害し、プロジェクトを窮地に陥れるリスクを常に内包しているのです。この「手戻りの困難さ」は、仕様変更への弱さと並ぶ、ウォーターフォール開発の大きなアキレス腱と言えるでしょう。

③ 開発期間が長くなる傾向がある

メリットとして「スケジュール管理のしやすさ」を挙げましたが、その一方で、プロジェクト全体の開発期間が長期化しやすいというデメリットも存在します。これは、ビジネスのスピード感が求められる現代において、大きな課題となり得ます。

開発期間が長くなる主な要因は、ウォーターフォール開発の「逐次性」にあります。すべての工程を順番に、一つずつ完了させていくため、各工程で待ち時間が発生しやすくなります。例えば、大規模なプロジェクトでは、要求定義と設計だけで数ヶ月から1年以上かかることもあります。この間、プログラマーやテスターは本格的な作業に着手できず、リソースが遊んでしまう期間が生まれる可能性があります。

また、ユーザーや顧客が、実際に動くシステムに触れることができるのが、開発プロセスの最終段階である「受け入れテスト」になってしまうという点も、期間を長期化させるリスクを孕んでいます。

開発チームは、数ヶ月、あるいは数年にわたって作成された大量の設計書を基に、黙々と開発を進めます。そして、すべての開発が終わった後、満を持して顧客にシステムを披露します。しかし、この段階になって初めて、顧客から「思っていたものと違う」「この画面は使いにくい」「実際の業務フローに合わない」といった、根本的なダメ出しをされるケースが後を絶ちません。

設計書という紙の上でのやり取りだけでは、システムの具体的な使用感や操作性を正確に伝えることには限界があります。頭の中で思い描いていたイメージと、実際に出来上がったものとの間には、必ずギャップが生じるものです。このギャップが開発の最終段階で発覚すると、もはや修正は困難を極め、最悪の場合、プロジェクトそのものが失敗に終わることさえあります。

たとえ修正が可能であったとしても、大幅な手戻りが発生し、リリース時期は大きく遅延します。その間に、市場環境は変わり、ビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。

このように、フロントローディング(初期工程に重点を置く)なアプローチと、成果物を最終盤まで確認できないという特性が、結果的に市場投入までの時間(Time to Market)を長くしてしまう傾向があるのです。素早く製品をリリースし、顧客のフィードバックを得ながら改善を繰り返していくアプローチが主流となりつつある現代において、この開発期間の長さは、ウォーターフォール開発が敬遠される一因となっています。

ウォーターフォール開発の6つの工程

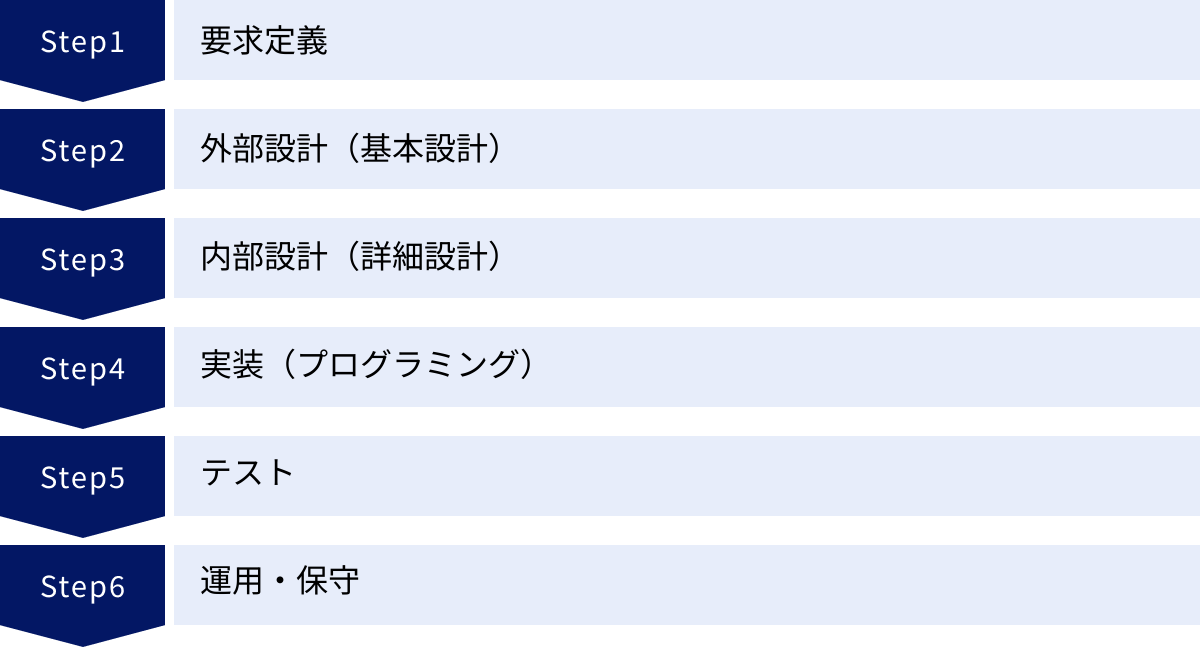

ウォーターフォール開発は、明確に定義された一連の工程を順番に進めていくことで成り立っています。ここでは、その代表的な6つの工程について、それぞれの目的、主な作業内容、そして成果物を具体的に解説します。この流れを理解することが、ウォーターフォール開発の本質を掴む鍵となります。

① 要求定義

要求定義は、ウォーターフォール開発におけるすべての始まりであり、最も重要な工程です。この工程の目的は、顧客やユーザーがシステムに対して何を求めているのか、システムによって「何を」解決したいのかを明確にし、定義することです。

この段階では、プロジェクトマネージャーやシステムアナリストが中心となり、顧客へのヒアリング、業務プロセスの分析、アンケート調査、現行システムの調査などを通じて、システム化の対象となる要望を徹底的に洗い出します。

洗い出された要望は、「機能要件」と「非機能要件」の2つに大別して整理されます。

- 機能要件: システムが「何をしなければならないか」を定義するものです。例えば、「顧客データを登録・検索・更新・削除できること」「商品をキーワードで検索できること」「注文履歴を一覧で表示できること」などがこれにあたります。

- 非機能要件: システムの品質や性能に関する要件です。「システムの応答時間は常に3秒以内であること」「24時間365日停止せずに稼働すること」「不正アクセスを防止するセキュリティ対策が施されていること」「将来のユーザー数増加に耐えられる拡張性を持つこと」など、機能以外のあらゆる制約や品質目標が含まれます。

これらの要件をまとめ、顧客と開発者の間で合意形成を図った成果物が「要求定義書」です。この要求定義書は、後のすべての工程の基礎となる、いわばプロジェクトの憲法のような存在です。ここでの定義が曖昧だったり、顧客との間に認識のズレがあったりすると、後の工程で必ず問題が発生し、致命的な手戻りの原因となります。そのため、この工程の成否がプロジェクト全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

② 外部設計(基本設計)

要求定義で「何を作るか」が決まったら、次の外部設計(基本設計)工程では、そのシステムが「どのように見えるか、どのように振る舞うか」を具体化していきます。この工程の主役は、ユーザーです。ユーザーの視点から見たシステムの仕様、つまりシステムの「外側」を設計します。

主な作業内容は、ユーザーが直接触れる部分の設計が中心となります。

- 画面設計: ユーザーが操作する画面のレイアウト、ボタンや入力フォームの配置、表示項目などを決定します。(UI: ユーザーインターフェース設計)

- 帳票設計: システムが出力する請求書や報告書などのレイアウトや記載項目を設計します。

- 操作フロー設計: ユーザーがある操作をしたときに、システムがどのように応答し、どの画面に遷移するかといった一連の流れを設計します。(UX: ユーザーエクスペリエンス設計の一部)

- インターフェース設計: 他のシステムとデータをやり取りする場合、その連携方法やデータ形式などを定義します。

これらの設計内容は、「基本設計書」(または外部設計書)というドキュメントにまとめられます。このドキュメントには、画面遷移図、画面レイアウト図、帳票レイアウト図、入出力データ一覧などが含まれます。

この工程のゴールは、顧客やユーザーが基本設計書を見て、「自分たちが欲しかったシステムは、まさにこれだ」と納得し、完成後の姿を具体的にイメージできる状態にすることです。プログラミングの知識がない人でも理解できるように、専門的すぎる記述は避け、図や表を多用して分かりやすく表現することが求められます。ここで顧客の承認を得ることで、要求定義で合意した内容が、具体的なシステムの姿として正しく反映されていることを確認します。

③ 内部設計(詳細設計)

外部設計でシステムの「外側」が固まったら、内部設計(詳細設計)工程では、その外側から見えないシステムの「内部構造」を設計します。この工程の主役は、開発者(プログラマー)です。外部設計で定義された機能を、どのようにプログラムとして実現するか、その具体的な方法を詳細に落とし込んでいきます。

この工程は、家づくりで言えば、建築家が作成した設計図(基本設計)を基に、実際に家を建てる大工(プログラマー)のために、柱の太さや釘を打つ位置、配管の通し方などを細かく記した「施工図」を作成するようなものです。

主な作業内容は、より技術的・専門的なものになります。

- 機能分割・モジュール設計: システム全体を、機能ごとに独立した小さなプログラム部品(モジュール)に分割します。

- 処理ロジック設計: 各モジュールが、具体的にどのような手順でデータを処理するのか、そのアルゴリズムを設計します。

- データベース物理設計: 外部設計で決めたデータ構造を、実際にどのデータベース製品で、どのようなテーブル構成、データ型、インデックスで実現するかを設計します。

- クラス設計: オブジェクト指向言語で開発する場合、クラスの構造やクラス間の関係を設計します。

これらの設計結果は、「詳細設計書」(または内部設計書)としてドキュメント化されます。フローチャート、シーケンス図、クラス図、ER図といった、プログラムの構造や動作を視覚的に示す図が多用されます。

この詳細設計書の品質は、実装工程の生産性と品質に直結します。この設計書さえあれば、担当するプログラマーが誰であっても、同じ品質のプログラムを迷うことなく作成できる、というレベルまで詳細かつ明確に記述されていることが理想です。曖昧な点が残っていると、プログラマーの解釈によって実装にばらつきが生まれ、バグの原因となります。

④ 実装(プログラミング)

実装工程は、一般的に「開発」と聞いて多くの人がイメージする、プログラミングを行う工程です。内部設計(詳細設計)で作成された詳細設計書という「施工図」に基づき、プログラマーが実際にコンピュータ言語(Java, C#, Pythonなど)を使ってソースコードを記述(コーディング)していきます。

この工程での原則は、設計書に忠実に、かつ定められたコーディング規約に従ってプログラムを作成することです。プログラマーの独断で仕様を変えたり、設計書にない機能を追加したりすることは許されません。あくまでも、設計という上流工程で決定された仕様を、正確に形にすることが求められます。

実装と並行して、開発者自身が、作成した個々のプログラム部品(モジュールや関数)が設計通りに正しく動作するかを確認する「単体テスト(ユニットテスト)」も実施されます。例えば、「数値を入力したら、正しく消費税が計算されて返ってくるか」といった、ごく小さな単位での動作検証です。

この工程の成果物は、言うまでもなく「ソースコード」そのものです。このソースコードが、システムという製品の実体となります。大規模なプロジェクトでは、複数のプログラマーが分担して実装を進め、バージョン管理システム(Gitなど)を使ってソースコードを管理するのが一般的です。

⑤ テスト

実装工程でシステムの形が出来上がったら、次に行うのがテスト工程です。この工程の目的は、作成されたシステムが、要求定義で定められた要件をすべて満たし、品質基準をクリアしているかを多角的に検証し、品質を保証することです。

テストは、その目的や規模に応じて、いくつかの段階に分かれて実施されます。

- 単体テスト: 実装工程でも行われますが、個々のプログラム部品(モジュール)が単体で正しく動作することを確認します。

- 結合テスト: 単体テストをクリアしたモジュールを複数組み合わせて、モジュール間のデータの受け渡しや連携(インターフェース)がうまく機能するかを検証します。

- システムテスト(総合テスト): すべての部品を結合したシステム全体として、要求定義書や基本設計書に記載された機能要件・非機能要件をすべて満たしているかを検証します。性能テスト(レスポンスタイムは基準内か)、負荷テスト(多数のユーザーが同時アクセスしても耐えられるか)などもここで行われます。

- 受け入れテスト(UAT: User Acceptance Test): 最終的に、顧客や実際にシステムを利用するエンドユーザーが、完成したシステムを評価します。実際の業務シナリオに沿って操作し、「このシステムで業務を行えるか」「要求した通りのものができているか」を判断し、納品を承認(受け入れ)するかどうかを決定します。

これらのテストで見つかった不具合(バグ)は、原因を特定し、設計や実装の工程にフィードバックして修正されます。この手戻り作業が、ウォーターフォール開発のコストを増大させる一因となります。

この工程での主な成果物は、「テスト仕様書」「テスト計画書」「テスト報告書」といったドキュメントです。

⑥ 運用・保守

受け入れテストに合格し、無事にシステムがリリース(本番稼働)された後も、開発プロジェクトは終わりではありません。ここから、システムを安定して動かし続けるための運用・保守工程が始まります。

- 運用: システムが日々安定して稼働するように、サーバーの状態を監視したり、定期的にデータのバックアップを取ったり、ユーザーからの操作に関する問い合わせに対応したりする業務です。

- 保守: システム稼働後に発見された不具合の修正(バグフィックス)、OSやミドルウェアのバージョンアップへの対応、法改正に伴う機能修正、セキュリティパッチの適用、小規模な機能改善などを行います。

ウォーターフォール開発の大きな利点の一つは、この運用・保守工程で発揮されます。開発工程で作成された「要求定義書」「基本設計書」「詳細設計書」といった詳細なドキュメントが、システムの仕様を正確に理解するための貴重な資料となります。システムの開発に直接関わっていない運用・保守担当者でも、これらのドキュメントを参照することで、問題の原因調査や改修作業を効率的かつ安全に進めることができます。

この一連の6つの工程が、滝のように上から下へと流れていく。これがウォーターフォール開発の全体像です。

アジャイル開発との違い

ウォーターフォール開発を語る上で、必ず比較対象として登場するのが「アジャイル開発」です。現代のソフトウェア開発において、この二つの手法は対極的なアプローチとして認識されています。両者の違いを理解することは、プロジェクトの特性に合った最適な手法を選択する上で非常に重要です。

アジャイル開発とは

まず、アジャイル開発の基本的な考え方を理解しましょう。「アジャイル(Agile)」とは、「素早い」「機敏な」といった意味を持つ英単語です。その名の通り、アジャイル開発は、変化に機敏に対応しながら、迅速に価値を提供することを最優先する開発アプローチの総称です。

ウォーターフォール開発が、最初に完璧な計画を立ててその通りに進める「計画駆動型」であるのに対し、アジャイル開発は、計画よりも変化への対応を重視し、実際に動くソフトウェアを通じて顧客と対話し、フィードバックを得ながら開発を進めていく「価値駆動型」のアプローチです。

アジャイル開発の最大の特徴は、「イテレーション」または「スプリント」と呼ばれる、1〜4週間程度の短い開発サイクルを反復する点にあります。この短いサイクルの中で、「計画 → 設計 → 実装 → テスト」という一連の工程をすべて行い、毎回「動作するソフトウェア」の一部を完成させます。

そして、各サイクルの終わりに、完成した部分を顧客やユーザーにデモンストレーションし、フィードバックを求めます。そのフィードバックを基に、次のサイクルで開発する機能の優先順位を決めたり、既存の機能を改善したりします。この「作って、見せて、フィードバックを得て、改善する」というサイクルを繰り返すことで、徐々にシステム全体を完成させていくのです。

このアプローチにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 仕様変更に強い: 顧客の要望の変化や市場の動向に、次のサイクルから柔軟に対応できます。

- 手戻りリスクが低い: 早期に動くものに触れてもらうことで、顧客のイメージとのズレを早い段階で発見・修正できます。

- 早期の価値提供: 最も価値の高い機能から開発していくため、プロジェクトの早い段階でビジネス価値を生み出すことができます。

アジャイル開発には、「スクラム」や「エクストリーム・プログラミング(XP)」といった、具体的な実践のためのフレームワークが存在します。詳細なドキュメントを作成することよりも、チーム内のコミュニケーションや顧客との協調、そして実際に動作するソフトウェアそのものを重視するのが、アジャイル開発に共通する思想です。

比較表で見るウォーターフォールとアジャイルの違い

ウォーターフォール開発とアジャイル開発の根本的な違いを、以下の比較表で整理してみましょう。

| 比較項目 | ウォーターフォール開発 | アジャイル開発 |

|---|---|---|

| 開発の進め方 | 逐次的・直線的(上流から下流へ) | 反復的・漸進的(短いサイクルを繰り返す) |

| 計画 | プロジェクト開始時に全ての計画を詳細に立てる | 全体の大まかな計画のみ立て、詳細はサイクル毎に決める |

| 仕様変更への対応 | 困難(原則として想定しない) | 柔軟に対応可能(変化を歓迎する) |

| 顧客の関わり方 | 主に初期(要求定義)と終盤(受け入れテスト) | プロジェクト期間中、常に密に連携する |

| ドキュメント | 各工程で詳細なドキュメントを作成・重視する | 必要最低限。動くソフトウェアを重視する |

| 成果物の確認 | 開発の最終段階までユーザーは確認できない | サイクル毎に動作する成果物を確認できる |

| 向いているプロジェクト | 大規模、仕様が明確、品質要求が高い | 不確実性が高い、仕様が未定、スピード重視 |

| リスク管理 | 計画との乖離をリスクと捉える | ビジネス価値を提供できないことをリスクと捉える |

この表から分かるように、両者は開発に対する哲学そのものが異なります。

ウォーターフォール開発は、「最初に完璧な地図を描き、そのルート通りに目的地を目指す旅」に例えられます。道中の景色が変わっても、基本的にはルートを変更しません。このアプローチは、目的地とルートが明確な場合には非常に有効です。

一方、アジャイル開発は、「大まかな方角とコンパスだけを頼りに、進みながら最適なルートを探していく冒険」に例えられます。未知の土地を探検するように、状況に応じて進む方向を柔軟に変えていきます。このアプローチは、ゴールが明確でなかったり、環境が刻々と変化したりする場合に強みを発揮します。

重要なのは、「どちらの手法が優れているか」という二元論で語るべきではないということです。ウォーターフォール開発が持つ計画性や品質保証の仕組みは、アジャイル開発にはない大きな利点です。逆に、アジャイル開発の持つ柔軟性やスピードは、ウォーターフォール開発の弱点を補うものです。

したがって、プロジェクトの性質(規模、目的、不確実性、品質要求など)を正しく見極め、それぞれの特性を理解した上で、最適な開発手法を選択する「適材適所」の発想が何よりも重要になります。

ウォーターフォール開発が向いているプロジェクト

ウォーターフォール開発は、その特性から、特定の種類のプロジェクトにおいて絶大な効果を発揮します。デメリットばかりが注目されがちですが、メリットが最大限に活かせる場面では、他のどの手法よりも優れた選択肢となり得ます。ここでは、ウォーターフォール開発が特に向いているプロジェクトの典型的な例を2つ紹介します。

仕様や要件が固まっている大規模な開発

ウォーターフォール開発が最も輝くのは、開発の初期段階で、作るべきシステムの仕様や要件を完全に、かつ詳細に固めることができる大規模なプロジェクトです。

なぜなら、ウォーターフォール開発の根幹は「計画」にあるからです。プロジェクトのゴールが明確で、途中で目的地が変わる可能性が極めて低い場合、その計画性の高さが大きな強みとなります。

例えば、以下のようなプロジェクトが該当します。

- 企業の基幹システム(ERP)の再構築: 会計、販売、在庫、人事給与といった企業の根幹を支える業務システムは、長年の運用実績があり、業務プロセスが標準化されています。刷新する場合でも、現行システムの機能や業務フローをベースに要件を定義できるため、開発途中で仕様が大きく揺らぐことは考えにくいです。

- 公的機関のシステム開発: 法律や制度に基づいて仕様が厳密に定められている年金システムや税務システムなどが典型例です。入札の段階で、要件定義書に近いレベルの仕様が提示され、予算と納期も厳格に定められていることが多く、ウォーターフォール開発の進め方と非常に親和性が高いです。

このような大規模プロジェクトでは、関わる人数も数十人から数百人規模に及び、複数のチームや協力会社が連携して開発を進めることになります。この状況で、もし明確な計画や詳細な設計書がなければ、各々の担当者がバラバラな理解で作業を進めてしまい、プロジェクトはすぐに混乱に陥ってしまうでしょう。

ウォーターフォール開発で作成される詳細なドキュメントは、大規模チームにおける共通言語となり、全員が同じ目標に向かってブレなく作業を進めるための羅針盤として機能します。また、各工程の成果物が明確であるため、プロジェクト全体の進捗を正確に把握し、多くの関係者に対して遅滞なく報告することが可能です。

このように、ゴールが明確で、かつ道のりが長く複雑なプロジェクトにおいて、ウォーターフォール開発は、確実性と予測可能性を提供し、プロジェクトを混乱させることなく着実に目的地へと導くための、最も信頼できる手法となります。

品質や安全性が厳しく求められるシステム

もう一つ、ウォーターフォール開発が不可欠とされる領域が、システムの不具合が人命や社会、企業の存続に重大な影響を及ぼす、極めて高い品質や安全性が求められるシステムの開発です。

このようなシステムは「ミッションクリティカルシステム」と呼ばれ、1円の計算ミスや0.1秒の動作遅延も許されない、極限の信頼性が要求されます。

具体的には、以下のようなシステムが挙げられます。

- 金融機関の勘定系システム: 銀行の預金や振込、決済などを処理するシステム。誤作動は顧客の資産に直接的な損害を与え、金融システム全体の信頼を揺るがします。

- 医療機器の制御ソフトウェア: ペースメーカーや放射線治療装置、人工呼吸器などを制御するソフトウェア。バグが患者の生命に直接関わります。

- 交通機関の運行管理システム: 航空管制システムや鉄道の信号システムなど。わずかな不具合が大事故につながる可能性があります。

- 原子力発電所の制御システム: プラントの安全を維持するための最重要システムであり、最高レベルの信頼性が求められます。

これらの領域では、「まず作ってみて、問題があれば後で直す」というアジャイル的なアプローチは許容されません。リリース前に、考えうるすべての状況を想定し、システムが絶対に誤作動しないことを、論理的かつ客観的に証明する必要があります。

ここで、ウォーターフォール開発の厳格なプロセスが真価を発揮します。

各工程で作成される詳細な設計書や仕様書は、「なぜこのシステムが安全なのか」を説明するための論理的な根拠となります。また、設計書に基づいて網羅的に作成されたテストケースと、そのテスト結果を記録した報告書は、システムが要求された品質・安全基準を満たしていることを証明する客観的な証拠(エビデンス)として極めて重要です。

規制当局や第三者認証機関による監査の際にも、これらのドキュメントは必須となります。「石橋を叩いて、さらに叩いて渡る」ようなウォーターフォール開発の慎重な進め方こそが、失敗が絶対に許されないミッションクリティカルな領域において、最高の品質と安全性を担保するための唯一無二の選択肢となるのです。

ウォーターフォール開発が向いていないプロジェクト

ウォーターフォール開発が強力な武器となる場面がある一方で、その特性が逆に足かせとなってしまうプロジェクトも存在します。手法の選択を誤ると、プロジェクトは頓挫し、多大な損失を生むことになりかねません。ここでは、ウォーターフォール開発が向いていない、避けるべきプロジェクトの典型例を2つ解説します。

仕様変更が頻繁に起こる可能性がある開発

ウォーターフォール開発の最大の弱点は、前述の通り「仕様変更への対応力の低さ」です。したがって、プロジェクトの進行中に、仕様や要件が変更される可能性が高い開発には、ウォーターフォール開発は全く向いていません。

現代のビジネス、特にWebサービスやスマートフォンアプリの分野では、市場のニーズやトレンドが目まぐしく変化します。開発を開始した時点での仮説が、数ヶ月後には通用しなくなることも珍しくありません。

以下のようなプロジェクトは、まさにこの典型例と言えるでしょう。

- 世の中にない全く新しいWebサービスの開発: どのような機能がユーザーに受け入れられるか、どのようなビジネスモデルが成功するかが未知数な状態からスタートするプロジェクト。実際にサービスをリリースしてみて、ユーザーの反応を見ながら、機能の追加・変更や事業の方向転換(ピボット)を迅速に行う必要があります。

- トレンドを追いかけるモバイルアプリ開発: SNSとの連携機能、新しい決済手段への対応、最新OSの新機能への追随など、外部環境の変化に素早く対応することが競争力を維持する上で不可欠です。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)推進のためのPoC(概念実証): 新しいデジタル技術を自社の業務に導入できるか検証するような試み。まずは小さく試してみて、効果を測定しながら本格導入の可否を判断していくため、あらかじめ詳細な仕様を固めることは不可能です。

このようなプロジェクトにウォーターフォール開発を適用してしまうと、何が起こるでしょうか。数ヶ月から1年かけて、当初の計画通りに完璧なシステムを開発したとしても、完成した頃には市場のニーズは変わり果て、競合はすでにもっと優れたサービスを提供しているかもしれません。結果として、莫大な時間とコストをかけて作られたシステムは、誰にも使われることのない「時代遅れの産物」となってしまうのです。

先の見えない、不確実性の高い航海において、一度決めたルートを絶対に変えられないウォーターフォール開発という航法は、遭難のリスクを高めるだけです。このようなプロジェクトには、変化を前提とし、短いサイクルで軌道修正を繰り返すアジャイル開発のような柔軟なアプローチが求められます。

スピード感を重視する小規模な開発

もう一つ、ウォーターフォール開発が不向きなのが、市場への投入スピード(Time to Market)が成功の鍵を握る、比較的小規模な開発プロジェクトです。

ウォーターフォール開発は、そのプロセスに多くの「儀式」を含んでいます。要求定義書、基本設計書、詳細設計書といった詳細なドキュメントの作成と、それらに対する複数回のレビューと承認。これらのプロセスは、品質を担保するためには有効ですが、一方で多大な時間と労力を要します。

小規模なキャンペーンサイトや、社内の特定業務を効率化するための簡単なツール開発のようなプロジェクトにおいて、このような重厚長大なプロセスを律儀に踏んでいては、どうなるでしょうか。おそらく、ドキュメントを作成しているだけで、開発期間の大半を費やしてしまうでしょう。開発そのものの工数よりも、ドキュメント作成やレビューといった間接的な作業(オーバーヘッド)の方が大きくなってしまうという、本末転倒な事態に陥りかねません。

例えば、「期間限定のセール商品をPRするための特設サイトを2週間で立ち上げたい」といったビジネス要求があったとします。この要求に対して、ウォーターフォール開発で厳密な要求定義と設計を行っていては、到底納期に間に合いません。競合他社が次々とキャンペーンを打ち出す中で、機を逸してしまっては意味がありません。

このようなプロジェクトでは、完璧な品質よりも、まずは最低限の機能を持ったものを素早く市場に投入し、ビジネスチャンスを掴むことが優先されます。詳細なドキュメントよりも、開発者と企画者が直接対話しながら、素早くプロトタイプを作り、すぐに公開するような進め方が適しています。

ウォーターフォール開発の重厚なプロセスは、いわばフルコースのフランス料理です。特別な機会には最適ですが、日常的に手早く食事を済ませたいときには不向きです。スピードが求められる小規模な開発において、ウォーターフォール開発は過剰品質となり、ビジネスの足を引っ張る原因となり得るのです。

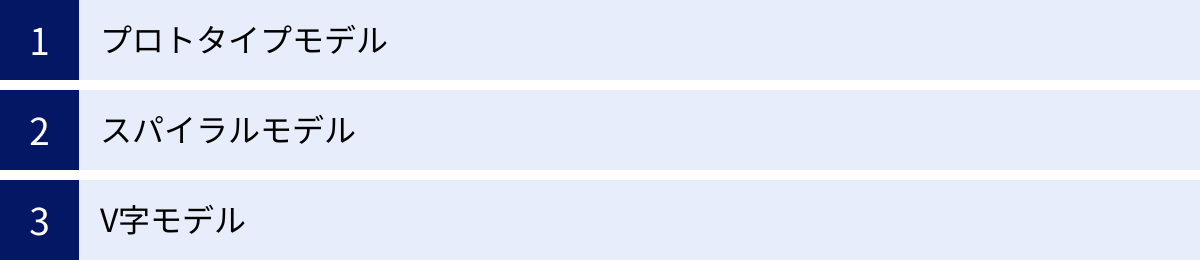

知っておきたいその他の開発手法

ウォーターフォール開発とアジャイル開発は、開発手法を語る上での二大巨頭ですが、実際にはこれらの他にも様々なモデルが存在します。特に、ウォーターフォール開発の欠点を補うために考案された派生的な手法を知ることは、開発アプローチの選択肢を広げ、より深い理解につながります。ここでは、代表的な3つの開発手法を紹介します。

プロトタイプモデル

プロトタイプモデルは、本格的な開発に入る前に、システムの試作品(プロトタイプ)を早期に作成し、それを顧客やユーザーに評価してもらうことで、要求仕様の認識のズレを防ぎ、要件を固めていく手法です。

ウォーターフォール開発の大きなリスクの一つに、「開発の最終段階で『思っていたものと違う』と言われる」という問題がありました。プロトタイプモデルは、このリスクを低減させることを目的としています。文章や図だけで構成された設計書だけでは伝わりにくい画面の操作感やシステムの振る舞いを、実際に動く試作品に触れてもらうことで、早い段階で具体的なイメージを共有します。

プロトタイプの作り方には、主に2つのアプローチがあります。

- 使い捨て(ラピッド)プロトタイピング: このアプローチでは、プロトタイプはあくまで要求仕様を確定させるための「たたき台」として作成されます。ユーザーからのフィードバックを得て、要求仕様が固まったら、そのプロトタイプは破棄され、ゼロから本番のシステムが開発されます。主に、ウォーターフォール開発の要求定義工程や外部設計工程を補完する形で用いられます。

- 進化型プロトタイピング: こちらは、最初に作成したプロトタイプをベースにして、ユーザーからのフィードバックを反映させながら、機能を追加・改善し、徐々に完成品へと「進化」させていくアプローチです。短いサイクルで改善を繰り返すという点で、アジャイル開発の考え方に近いと言えます。

メリットは、言うまでもなく手戻りリスクの低減です。早期にユーザーのフィードバックを得ることで、致命的な認識のズレを防ぎ、最終的な成果物の満足度を高めることができます。

一方、デメリットは、プロトタイプの作成に別途コストと時間がかかることです。特に使い捨ての場合、そのコストは本開発の費用に上乗せされる形になります。

スパイラルモデル

スパイラルモデルは、ウォーターフォール開発の計画性と、プロトタイプモデルの反復性を融合させた、リスク管理を重視する開発手法です。1986年にバリー・ベーム氏によって提唱されました。

このモデルでは、開発プロセスを螺旋(スパイラル)を描くように進めていきます。螺旋の一周が、「①目的設定 → ②リスク評価・分析 → ③プロトタイプの開発とテスト → ④次サイクルの計画」というサイクルに対応します。

このサイクルを繰り返すたびに、螺旋は外側へと広がっていきます。つまり、最初は概念的なプロトタイプから始まり、サイクルを経るごとに、より詳細な設計と、より完成度の高いソフトウェアが作られていくイメージです。

スパイラルモデルの最大の特徴は、各サイクルの冒頭で「リスク分析」を重点的に行う点です。技術的なリスク、スケジュール上のリスク、コストに関するリスクなどを洗い出し、そのリスクを最も効果的に低減できるようなプロトタイプを開発します。

この手法は、これまでに前例のない、技術的な挑戦や不確実性が大きい大規模プロジェクトに適しているとされます。リスクを早期に発見し、対処しながら開発を進めることができるためです。

メリットは、大規模かつリスクの高いプロジェクトを慎重に進められる点です。

デメリットとしては、プロジェクト管理が非常に複雑になること、そしてリスク分析や度重なるプロトタイピングにより、開発コストが高騰しやすい点が挙げられます。

V字モデル

V字モデルは、ウォーターフォール開発の派生形の一つであり、特にテスト工程の重要性を強調し、開発プロセスとテストプロセスの対応関係を明確にしたモデルです。

その名の通り、開発プロセス全体の流れがV字の形を描くように表現されます。

- V字の左側(下り坂): ウォーターフォール開発と同様に、要求定義 → 基本設計 → 詳細設計 → 実装(コーディング)という開発工程が上から下へと進みます。

- V字の右側(上り坂): V字の谷底である実装を折り返し地点として、単体テスト → 結合テスト → システムテスト → 受け入れテストというテスト工程が下から上へと進みます。

V字モデルの核心は、V字の左側の各開発工程と、右側の各テスト工程が、それぞれ対になっている点にあります。

- 要求定義 ⇔ 受け入れテスト: 受け入れテストは、要求定義書に書かれた要件が満たされているかを確認するために行われます。

- 基本設計 ⇔ システムテスト: システムテストは、基本設計書に書かれた仕様(機能、性能など)がシステム全体として実現できているかを確認します。

- 詳細設計 ⇔ 結合テスト: 結合テストは、詳細設計書で定義されたモジュール間のインターフェースが正しく連携するかを確認します。

- 実装 ⇔ 単体テスト: 単体テストは、実装された個々のモジュールが設計通りに動作するかを確認します。

このモデルの利点は、開発工程の早い段階で、それに対応するテストの計画や設計(テストケースの作成)に着手できることです。例えば、基本設計が完了した時点で、システムテストで何を検証すべきかを具体化できます。これにより、テストの準備を前倒しで進められるだけでなく、テストの観点から開発工程の成果物(設計書)の抜け漏れや矛盾を早期に発見することにも繋がります。

メリットは、テストの網羅性や品質を高め、最終的なシステムの品質向上に貢献することです。

デメリットは、ベースがウォーターフォール開発であるため、仕様変更への対応が難しいという弱点は同様に抱えています。

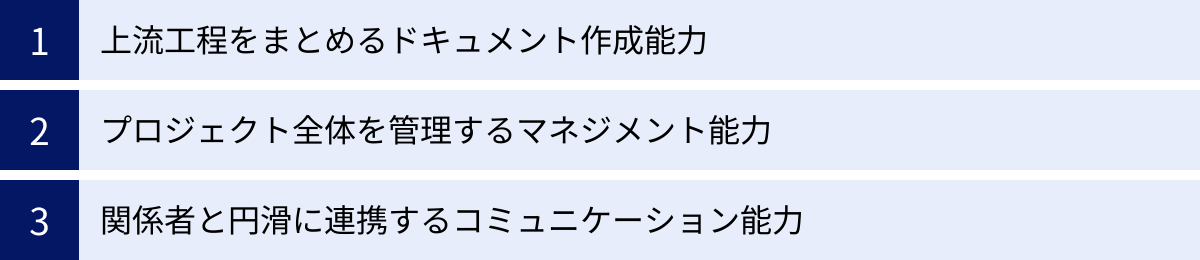

ウォーターフォール開発で求められるスキル

ウォーターフォール開発プロジェクトを成功に導くためには、特有のスキルセットが求められます。計画性、文書主義、工程の明確な分業といった特性を踏まえ、特に重要となる3つの能力について解説します。

上流工程をまとめるドキュメント作成能力

ウォーターフォール開発において、ドキュメントは単なる記録ではなく、プロジェクトの生命線です。特に、要求定義や設計といった上流工程で作成されるドキュメントの品質が、プロジェクト全体の品質と生産性を左右します。そのため、これらのドキュメントを正確かつ分かりやすく作成する能力は不可欠です。

この能力は、いくつかの要素から成り立っています。

- 論理的思考力: 顧客からのヒアリングで得られる情報は、しばしば断片的で、曖昧さや矛盾を含んでいます。これらの情報を整理し、体系立てて構造化し、誰の目から見ても矛盾のない仕様として定義する論理的思考力が求められます。

- 文章構成力・表現力: ドキュメントは、顧客、プロジェクトマネージャー、開発者、テスターなど、様々な立場の人に読まれます。専門用語を使いつつも、読み手の知識レベルに合わせて、誤解の余地がない明確で簡潔な文章を書く力が重要です。

- 図解能力: 複雑なシステムの仕様や処理の流れは、文章だけで説明するには限界があります。フローチャート、シーケンス図、ER図、画面遷移図といった、UML(統一モデリング言語)などの標準的な記法を用いて、情報を視覚的に分かりやすく表現するスキルは、上流工程を担当するエンジニアにとって必須と言えます。

これらのスキルは、単に文章がうまい、絵が描けるというレベルの話ではありません。顧客の頭の中にある漠然としたイメージを、開発者が実装可能なレベルまで具体化し、かつ関係者全員が同じ理解を共有できる形に落とし込む、高度な翻訳能力とも言えます。優れたドキュメントは、後の工程での手戻りを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めるための最高の潤滑油となるのです。

プロジェクト全体を管理するマネジメント能力

ウォーターフォール開発は「計画こそがすべて」と言っても過言ではありません。そのため、策定した計画を遵守し、プロジェクト全体を統括・管理する、強力なプロジェクトマネジメント能力が、特にプロジェクトマネージャー(PM)やチームリーダーには求められます。

具体的には、以下のような多岐にわたるスキルが必要です。

- 計画策定能力: プロジェクトの目標を達成するために必要なタスクをすべて洗い出し、WBS(作業分解構成図)を作成します。各タスクの工数を見積もり、依存関係を考慮しながら、現実的で精度の高いスケジュールと予算を策定する能力です。

- 進捗管理能力: 計画と実績の差異を常に監視し、プロジェクトが計画通りに進んでいるかを定量的に把握するスキルが重要です。EVM(出来高管理手法)などの管理手法を駆使し、スケジュールの遅延やコスト超過といった問題の兆候を早期に発見し、対策を講じることが求められます。

- リスク管理能力: プロジェクトの進行を妨げる可能性のある、あらゆるリスク(仕様変更、技術的問題、メンバーの離脱など)を事前に洗い出し、その影響度を評価し、予防策や対応策を準備しておく能力です。問題が発生した際に、冷静に状況を分析し、最適な打ち手を迅速に判断する力も含まれます。

- 品質管理能力: 各工程で作成されるドキュメントやプログラムが、定められた品質基準を満たしているかを保証するための活動を主導します。レビューやテストが計画通り、かつ効果的に実施されているかを監視し、品質の維持・向上に責任を持ちます。

これらの能力は、プロジェクトという船を、荒波の中でも計画された航路から外れることなく、無事に目的地まで導く船長の航海術に例えられます。

関係者と円滑に連携するコミュニケーション能力

ウォーターフォール開発は、工程ごとに担当者やチームが分かれていることが多く、また、顧客、経営層、他部署、協力会社など、非常に多くのステークホルダー(利害関係者)が関わります。そのため、これらの多様な関係者と円滑に意思疎通を図り、協力関係を築くコミュニケーション能力が極めて重要になります。

このスキルは、単に話がうまい、人当たりが良いということではありません。

- ヒアリング能力・傾聴力: 上流工程において、顧客の言葉の裏にある真のニーズや、業務上の課題を正確に引き出す力。相手の話を深く理解し、本質を見抜く傾聴力が基本となります。

- 調整・交渉力: プロジェクトを進める上では、様々な立場の関係者の間で、意見の対立や利害の衝突が必ず発生します。例えば、顧客からの無理な仕様変更要求に対して、その変更がもたらすスケジュールやコストへの影響を客観的なデータに基づいて説明し、代替案を提示するなど、プロジェクトを守りつつ、関係者全員が納得できる着地点を見つけ出すための粘り強い調整力・交渉力が求められます。

- 報告・連絡・相談(報連相)の徹底: プロジェクトの進捗状況、発生した問題、今後のリスクなどを、関係者に対して正確かつタイムリーに伝える能力です。特に、悪いニュースほど早く共有し、組織として対応策を検討する文化を醸成することが、プロジェクトマネジメントの要諦です。

これらのコミュニケーション能力は、プロジェクトの血液のようなものです。円滑なコミュニケーションがなければ、情報は滞り、誤解や不信感が生まれ、どんなに優れた計画や技術も宝の持ち腐れとなってしまうのです。

ウォーターフォール開発の将来性

アジャイル開発が全盛期を迎え、DX(デジタルトランスフォーメーション)の文脈でスピードと柔軟性が叫ばれる現代において、「ウォーターフォール開発はもう時代遅れの古い手法ではないのか?」という疑問を持つのは自然なことです。しかし、結論から言えば、ウォーターフォール開発が開発手法の選択肢から消えることはなく、今後も特定の領域において重要な役割を担い続けると考えられます。

その理由は、大きく3つ挙げられます。

第一に、「適材適所」の原則です。これまで見てきたように、ウォーターフォール開発とアジャイル開発は、それぞれに得意な領域と不得意な領域があります。不確実性が高く、市場の変化に迅速に対応する必要がある新規Webサービスのようなプロジェクトにはアジャイル開発が適しています。一方で、金融、医療、社会インフラといった、仕様が明確で、何よりも品質と安全性が優先される大規模・ミッションクリティカルなプロジェクトにおいては、ウォーターフォール開発の計画性と厳格な品質保証プロセスが依然として不可欠です。これらの領域がなくなることがない限り、ウォーターフォール開発への需要もなくなりません。

第二に、「ハイブリッド型」への進化です。純粋なウォーターフォール開発、純粋なアジャイル開発といった二者択一ではなく、両者の「良いとこ取り」をしたハイブリッド型のアプローチが増えています。例えば、プロジェクト全体の大枠はウォーターフォールで管理しつつ、要件定義工程ではプロトタイピングを導入してユーザーのフィードバックを早期に取り入れたり、実装工程をいくつかの短いサイクルに分けてアジャイル的に進めたり、といった形です。これは、ウォーターフォール開発が時代遅れになったのではなく、他の手法と組み合わせることで、現代の要求に合わせて形を変え、進化していると捉えるべきです。

第三に、システム開発の「基礎」としての重要性です。ウォーターフォール開発は、「要求定義→設計→実装→テスト」という、ソフトウェア開発における一連のプロセスを最も体系的かつ明確に示しています。これからシステム開発を学ぶエンジニアにとって、開発プロジェクトの全体像と各工程の役割を理解するための、これ以上ない優れた教材となります。この基本的な流れを理解していることは、アジャイル開発など他の手法に取り組む上でも、強固な土台となります。なぜアジャイルではドキュメントを最小限にするのか、なぜ短いサイクルを回すのか、その理由をウォーターフォール開発との対比で深く理解できるのです。

今後の動向として、DXの推進により、アジャイル開発が適した領域が拡大していくことは間違いないでしょう。しかし同時に、企業内に数十年にわたって存在する巨大な基幹システム(レガシーシステム)の刷新といった、ウォーターフォール開発の計画性が求められる大規模プロジェクトも増加することが予測されます。

したがって、ウォーターフォール開発の将来性は、「古いか新しいか」という時間軸で評価するのではなく、「適しているか否か」という目的軸で評価されるべきです。ウォーターフォール開発は「時代遅れ」なのではなく、特定の目的を達成するために最適化された「古典的かつ普遍的な手法」なのです。今後も、アジャイル開発と並び立つ重要な選択肢の一つとして、その価値を失うことはないでしょう。

まとめ

本記事では、システム開発における古典的かつ基本的な手法である「ウォーターフォール開発」について、その定義からメリット・デメリット、具体的な工程、そしてアジャイル開発との違いや将来性に至るまで、多角的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ってみましょう。

- ウォーターフォール開発とは、滝の水が流れるように、要求定義から設計、実装、テストへと工程を順番に進め、原則として後戻りしない開発手法です。「計画性」「確実性」「文書主義」がその大きな特徴です。

- メリットとしては、①スケジュールや進捗の管理がしやすいこと、②厳格なレビュープロセスを通じて高い品質を確保できること、③事前に予算や人員の計画を正確に立てやすいことが挙げられます。

- デメリットとしては、①途中の仕様変更への対応が極めて困難であること、②前の工程への手戻りコストが非常に大きいこと、③開発期間が長期化する傾向があることが挙げられます。

- 開発工程は、一般的に「①要求定義」→「②外部設計」→「③内部設計」→「④実装」→「⑤テスト」→「⑥運用・保守」という流れで進められます。各工程で作成される詳細なドキュメントが、次の工程へのインプットとなります。

- アジャイル開発との違いは、「計画性」を重視するウォーターフォールに対し、アジャイルは「柔軟性」と「スピード」を重視する点にあります。どちらが優れているかではなく、プロジェクトの特性に応じた「適材適所」が重要です。

- ウォーターフォール開発が向いているのは、仕様が明確な大規模プロジェクトや、金融・医療など品質と安全性が最優先されるミッションクリティカルなシステムです。

- 将来性については、時代遅れになるのではなく、アジャイル開発と並び立つ重要な選択肢として、今後も特定の領域で活用され続けます。

ウォーターフォール開発は、決して万能な手法ではありません。しかし、その特性を正しく理解し、プロジェクトの目的や性質に合致する場合に適用すれば、これほど頼りになる手法もありません。

この記事が、ウォーターフォール開発に対する皆様の理解を深め、ご自身の関わるプロジェクトに最適な開発手法は何かを考える上での、確かな知識の土台となれば幸いです。