Webサイトやアプリケーションがビジネスの成果を左右する現代において、ユーザーにとっての「使いやすさ」、すなわち「ユーザビリティ」は成功の鍵を握る重要な要素です。どれほど革新的な機能や美しいデザインを備えていても、ユーザーが直感的に使えず、目的を達成できなければ、その価値は半減してしまいます。

そこで重要となるのが「ユーザビリティテスト」です。これは、実際のユーザーに製品やサービスを試してもらい、その行動や発言から課題を発見し、改善に繋げるための調査手法です。開発者の思い込みや仮説を検証し、真のユーザー視点に基づいた改善サイクルを回すことで、顧客満足度の向上、コンバージョン率の改善、開発の手戻り防止など、多くのメリットが期待できます。

この記事では、ユーザビリティテストの基本的な概念から、具体的な手法、進め方、成功のポイント、さらにはおすすめのツールまで、網羅的に解説します。これからユーザビリティテストを導入しようと考えている担当者の方はもちろん、すでに実施しているものの、より効果的な運用を目指している方にも役立つ情報を提供します。

目次

ユーザビリティテストとは

ユーザビリティテストについて深く理解するためには、まずその中核となる「ユーザビリティ」という概念を正確に捉える必要があります。ここでは、ユーザビリティの定義から、ユーザビリティテストがなぜ重要視されるのか、その目的と背景を詳しく解説します。

ユーザビリティの定義

「ユーザビリティ(Usability)」は、日本語で「使いやすさ」や「使用性」と訳されることが多いですが、その意味はより具体的かつ多面的です。ユーザビリティに関する国際規格である ISO 9241-11 では、ユーザビリティを「特定の利用状況において、特定のユーザーによって、ある製品が、指定された目標を達成するために用いられる際の、有効さ、効率、満足度の度合い」と定義しています。

この定義には、3つの重要な構成要素が含まれています。

- 有効さ(Effectiveness): ユーザーが指定された目標を「達成できる」かどうか。例えば、ECサイトでユーザーが商品をカートに入れ、購入手続きを完了できるか、といった目標達成の可否を指します。エラーなくタスクを完了できたかどうかが指標となります。

- 効率(Efficiency): ユーザーが目標を達成するために、どれくらいの「労力(時間や手順)」で済んだか。同じ目標を達成するにも、少ないクリック数や短い時間で完了できる方が、効率が高いと言えます。タスク完了までの時間や操作ステップ数が指標です。

- 満足度(Satisfaction): ユーザーがその製品やサービスを利用した際に、どのように「感じた」か。使いやすい、心地よい、信頼できるといった主観的な感情や満足の度合いを指します。これは、アンケート調査などを通じて測定されます。

これら3つの要素は、互いに関連し合っています。例えば、非常に効率的にタスクを完了できても(効率)、その過程で何度もエラーが表示されれば(有効さの低下)、ユーザーの満足度は下がってしまいます。逆に、デザインが美しく満足度が高くても、目的の機能を見つけるのに時間がかかっては(効率の低下)、良いユーザビリティとは言えません。

重要なのは、「特定の利用状況」と「特定のユーザー」という文脈が指定されている点です。 ユーザビリティは、万人にとって絶対的な「使いやすさ」が存在するわけではありません。例えば、ITリテラシーの高い若者向けのアプリと、高齢者向けの公共サービス予約システムでは、求められるユーザビリティの質が全く異なります。誰が、どのような目的で、どんな環境で使うのかを明確に定義することが、ユーザビリティを評価する上での大前提となります。

ユーザビリティテストの目的と重要性

ユーザビリティテストの最大の目的は、開発者やデザイナーの「思い込み」と、実際のユーザーの「行動や認識」との間に存在するギャップを発見し、それを埋めることにあります。

製品開発に長く携わっていると、無意識のうちに「ユーザーも自分たちと同じように製品を理解しているはずだ」「このボタンの位置は誰にとっても自明だろう」といった仮説を立ててしまいがちです。しかし、初めて製品に触れるユーザーは、開発者が想定もしないような使い方をしたり、些細な点でつまずいたりすることが頻繁に起こります。

ユーザビリティテストは、こうしたギャップを可視化するための強力な手段です。実際のユーザーに製品を操作してもらい、その様子を注意深く観察することで、以下のような具体的な課題を発見できます。

- ユーザーが目的の機能を見つけられずにいる箇所

- 専門用語やアイコンの意味が伝わっていない部分

- エラーメッセージの内容が分かりにくく、ユーザーを混乱させている点

- 想定とは異なる操作フローをユーザーが辿っている事実

- ユーザーがストレスや不満を感じている瞬間(ため息、舌打ち、独り言など)

これらの課題は、Google Analyticsのような定量的なアクセス解析データだけを見ていても決して見えてきません。アクセス解析は「どのページで離脱率が高いか」といった「何が(What)」起きたかは教えてくれますが、「なぜ(Why)」そこで離脱したのかという根本的な原因までは示してくれません。ユーザビリティテストは、この「なぜ」を解き明かし、的確な改善策を導き出すために不可欠なプロセスなのです。

ビジネスの観点から見ても、ユーザビリティテストの重要性は計り知れません。ユーザビリティの低い製品は、ユーザーの離脱を招き、コンバージョン率の低下に直結します。また、操作方法がわからないユーザーからの問い合わせが増加し、カスタマーサポートのコスト増大にも繋がります。開発の最終段階で重大なユーザビリティの問題が発覚した場合、修正には多大なコストと時間がかかり、プロジェクト全体の遅延リスクも高まります。

早期の段階からユーザビリティテストを繰り返し実施し、ユーザーからのフィードバックを製品開発サイクルに組み込むことで、手戻りを最小限に抑え、最終的な製品の品質とビジネス成果を最大化できます。 これが、現代の製品開発においてユーザビリティテストが極めて重要視される理由です。

ユーザビリティテストとユーザーテストの違い

「ユーザビリティテスト」と「ユーザーテスト」は、しばしば混同されがちな言葉ですが、その目的と焦点は明確に異なります。この違いを理解することは、適切なタイミングで適切な調査手法を選択するために非常に重要です。

端的に言えば、ユーザビリティテストが「製品を“正しく”作れているか(Building the product right)」を検証するのに対し、ユーザーテストは「“正しい”製品を作れているか(Building the right product)」を検証するものです。

ユーザビリティテストは、前述の通り「使いやすさ(Usability)」に焦点を当てます。すでに存在する製品やプロトタイプを対象に、ユーザーが特定のタスクをいかに「有効に、効率よく、満足して」実行できるかを評価します。主な問いは「ユーザーはこの機能を使えるか?」「このデザインは分かりやすいか?」「どこでユーザーはつまずいているか?」といった、「どのように(How)」使うかに関連するものです。つまり、製品の操作性や設計上の課題を発見し、改善することが目的です。

一方、ユーザーテストは、より広範な「ユーザー体験(User Experience)」全体に関わる概念です。製品やサービスのアイデア、コンセプト、価値提案そのものが、ターゲットユーザーのニーズや課題に合致しているかを検証します。主な問いは「ユーザーはそもそもこの製品を必要としているか?」「この製品はユーザーの課題を解決できるか?」「ユーザーはこれにお金を払いたいと思うか?」といった、「なぜ(Why)」や「何を(What)」に関連するものです。市場の受容性を確かめ、製品の方向性そのものを決定するために行われます。

両者の違いをより明確にするために、以下の表にまとめます。

| 項目 | ユーザビリティテスト | ユーザーテスト |

|---|---|---|

| 主な目的 | 製品・サービスの「使いやすさ」を評価・改善する | 製品・サービスの「コンセプトや価値」がユーザーニーズに合致するかを検証する |

| 主な問い | How(どのように使うか?) ・ユーザーはタスクを完了できるか? ・どこでつまずいているか? |

Why/What(なぜ/何を必要としているか?) ・ユーザーはこの製品を必要か? ・どんな課題を解決したいか? |

| 評価対象 | インターフェース、操作フロー、ナビゲーション、文言など | 製品コンセプト、価値提案、機能の優先順位、価格設定など |

| 実施タイミング | 設計段階、開発段階、運用段階(プロトタイプや実機ができてから) | 企画・構想段階(アイデアレベルでも可能) |

| 主なアウトプット | UI/UXの具体的な改善点のリスト、課題の優先順位付け | 製品の方向性に関するインサイト、ターゲットユーザー像の明確化、機能要件の定義 |

| 主な手法 | 思考発話法、アイトラッキング、回顧法など | ユーザーインタビュー、フォーカスグループ、アンケート調査、コンセプトテストなど |

具体例を挙げてみましょう。

ある料理レシピアプリを開発しているとします。

- ユーザーテストのフェーズ:

- 問い:「忙しい共働きの親は、毎日の献立を考える際にどんな課題を抱えているか?」「AIが献立を提案し、食材のネットスーパー注文まで一括でできるアプリに価値を感じるか?」

- 活動: ターゲットユーザーにインタビューを行い、日々の料理に関する悩みや既存の解決策について深くヒアリングする。アプリのコンセプトを説明し、その需要や期待する機能を探る。

- ユーザビリティテストのフェーズ:

- 問い:「開発中のアプリで、ユーザーは迷わずにレシピを検索し、お気に入り登録できるか?」「ネットスーパーとの連携画面の操作は直感的か?」

- 活動: アプリのプロトタイプをターゲットユーザーに渡し、「夕食の献立を3日分考えて、必要な食材を買い物リストに追加する」といった具体的なタスクを実行してもらう。その際の行動やつまずきを観察し、UIの課題を洗い出す。

このように、ユーザーテストは「そもそも作るべきか」を問い、ユーザビリティテストは「どうすればより良く使えるか」を問います。両者は対立するものではなく、製品開発のライフサイクルにおいて相互に補完し合う関係にあります。まずユーザーテストで市場のニーズを捉えて製品の核となる価値を定義し、その後、ユーザビリティテストを繰り返しながら、その価値をユーザーにスムーズに届けられる「使いやすい」形に磨き上げていくのです。

ユーザビリティテストを実施するメリット

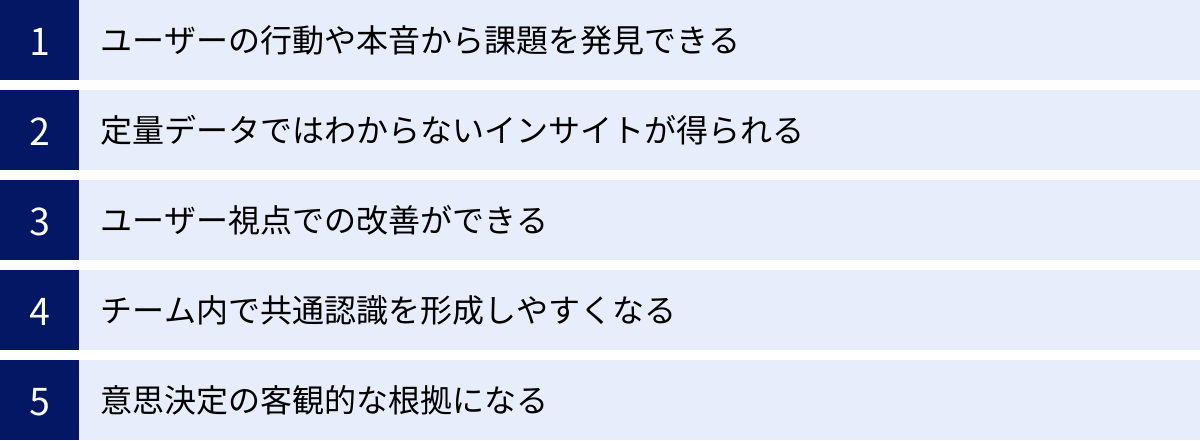

ユーザビリティテストは、コストや時間がかかるにもかかわらず、多くの企業が導入を進めています。それは、投資に見合うだけの、あるいはそれ以上の大きなメリットが存在するからです。ここでは、ユーザビリティテストがもたらす具体的な利点を5つの側面から解説します。

ユーザーの行動や本音から課題を発見できる

ユーザビリティテストの最大のメリットは、ユーザーの「無意識の行動」や「言葉にならない本音」から、開発者が見過ごしていた本質的な課題を発見できる点にあります。

アンケートやインタビューでは、ユーザーは建前を述べたり、質問の意図を汲んで「良い回答」をしようとしたりすることがあります。また、自分自身がなぜそのように感じたのか、なぜその操作で迷ったのかを言語化できないことも少なくありません。

しかし、ユーザビリティテストでは、ユーザーが実際に製品を操作する様子を直接観察します。そこでは、以下のような多くの非言語的な情報が得られます。

- 迷いの現れ: マウスカーソルが画面上をさまよう、何度も同じ場所をクリックする、首をかしげる。

- ストレスの兆候: 深いため息をつく、舌打ちをする、眉間にしわを寄せる。

- 予期せぬ行動: 開発者の想定とは全く異なる順序で操作を進める、特定の機能の存在に全く気づかない。

これらの「行動」は、ユーザーが口にする「意見」よりもはるかに雄弁です。「使いやすいです」と回答しながらも、実際には目的のボタンを見つけるのに30秒もかかっているという矛盾は、ユーザビリティテストでしか捉えることができません。ユーザーの行動こそが真実であり、製品が抱えるリアルな問題点を浮き彫りにします。 この生々しいフィードバックこそが、効果的な改善に繋がる最も価値のある情報源となるのです。

定量データではわからないインサイトが得られる

Webサイトやアプリの改善において、Google Analyticsなどのアクセス解析ツールは非常に強力です。離脱率、直帰率、コンバージョン率といった定量データは、サイト全体の健康状態を把握し、問題のあるページを特定する上で欠かせません。

しかし、これらのデータは「何が起きているか(What)」を示すだけで、「なぜそれが起きているか(Why)」を教えてはくれません。例えば、「申し込みフォームの離脱率が80%」というデータがあったとしても、その原因が「入力項目が多すぎるから」なのか、「エラーメッセージが不親切だから」なのか、「必須項目の表示が分かりにくいから」なのかは、データだけでは判断できません。

ここでユーザビリティテストが真価を発揮します。定量データで特定した「問題のページ」を対象にユーザビリティテストを実施することで、離脱の根本原因となっている「なぜ」を深く掘り下げることができます。 実際にユーザーがフォーム入力でつまずく様子を観察すれば、「ああ、この項目名が専門的すぎて意味が伝わっていなかったのか」「エラーが出た後、どこを修正すれば良いか分からずに諦めていたのか」といった、具体的なインサイト(洞察)が得られます。

このように、定量データとユーザビリティテスト(定性データ)を組み合わせることで、課題発見から原因究明、そして具体的な改善施策の立案まで、一気通貫で効果的なアプローチが可能になります。

ユーザー視点での改善ができる

製品開発は、どうしても開発者側の都合や技術的な制約、ビジネス上の要件が優先されがちです。その結果、ユーザー不在の「作り手本位」の製品が生まれてしまうことがあります。

ユーザビリティテストは、この「作り手本位」の視点を強制的に「ユーザー視点」へと転換させる効果があります。実際のユーザーが自分たちの作った製品に戸惑い、苦労している姿を目の当たりにすることは、開発チームにとって強烈な体験です。

この体験を通じて、チームは「自分たちの『当たり前』は、ユーザーの『当たり前』ではない」という事実に気づかされます。そして、「どうすればユーザーがもっと快適に使えるか」という共通の目標に向かって、デザインや仕様を再検討するようになります。

ユーザーの具体的なフィードバックに基づいて改善を行うため、修正の方向性が明確になり、的外れな改善に時間やコストを費やすリスクを減らせます。 結果として、真にユーザーに寄り添った、価値の高い製品を生み出すことができるのです。

チーム内で共通認識を形成しやすくなる

大規模なプロジェクトになるほど、デザイナー、エンジニア、マーケター、プロダクトマネージャーなど、様々な役割のメンバーが関わります。それぞれの立場や専門性が異なるため、UIの改善方針などを巡って意見が対立することも少なくありません。

- デザイナー:「このデザインの方が美しい」

- エンジニア:「その実装は技術的に難しい」

- マーケター:「この文言の方がコンバージョンに繋がるはずだ」

こうした主観的な議論は、しばしば水掛け論に終わり、意思決定が停滞する原因となります。

ユーザビリティテストは、こうした状況を打開するための強力なツールです。テストの様子を録画したビデオを関係者全員で視聴することで、議論のベースが個々の主観から「ユーザーが実際にどう行動したか」という客観的な事実に移ります。

ユーザーが特定のボタンに気づかなかったり、分かりにくい文言に戸惑ったりする姿を共有することで、「ここが問題である」という点について、チーム内に揺るぎない共通認識が生まれます。この共通認識があれば、その後の改善策に関する議論も「どうすればこのユーザーの課題を解決できるか」という建設的なものになり、スムーズな合意形成が可能になります。

意思決定の客観的な根拠になる

ビジネスの現場では、日々さまざまな意思決定が求められます。特に、デザインのリニューアルや新機能の追加など、大きな投資を伴う決定には、その妥当性を裏付ける客観的な根拠が必要です。

例えば、Webサイトのトップページのデザイン案がA案とB案の2つあり、どちらを採用すべきか決めかねているとします。役員の好みや担当者の声の大きさで決定が左右される、といった事態は避けたいものです。

このような場面でユーザビリティテストは、客観的な判断材料を提供し、データに基づいた合理的な意思決定を支援します。 A案とB案の両方をユーザーに試してもらい、タスクの達成率や所要時間、満足度などを比較評価します。その結果、「A案の方が目的の情報にたどり着くまでの時間が平均30%短かった」「B案はデザインの評価は高いが、重要なボタンが見落とされがちだった」といった具体的なデータが得られれば、自信を持ってA案を採用する、あるいはB案の問題点を修正した上で採用するといった、論理的な結論を導き出すことができます。

このように、ユーザビそれに、ユーザビリティテストは、「なぜこの改善が必要なのか」を上層部や他部署に説明する際の説得力のある根拠となり、予算の獲得やプロジェクトの推進を円滑にします。

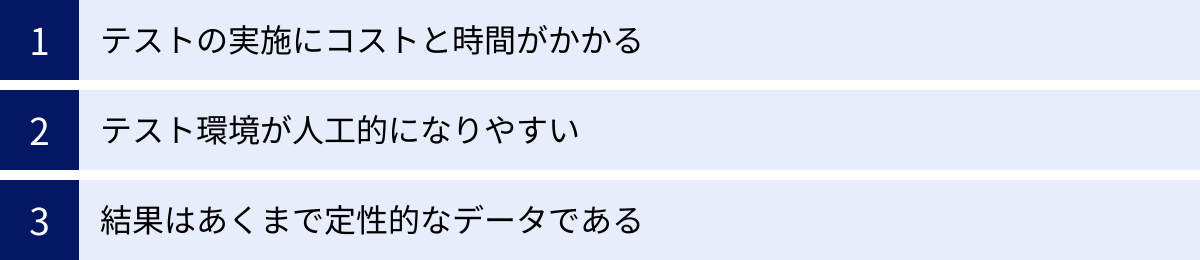

ユーザビリティテストのデメリット

多くのメリットがある一方で、ユーザビリティテストにはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、より効果的にテストを計画・実行できます。

テストの実施にコストと時間がかかる

ユーザビリティテストがもたらす価値は大きいものの、その実施には相応のコストと時間(リソース)が必要です。これは、特に予算や人員が限られている場合に、導入の障壁となる可能性があります。

主なコストの内訳は以下の通りです。

- 人件費: テストの計画、シナリオ作成、モデレーター(進行役)、記録・分析など、一連のプロセスには専門的なスキルを持つ人材の工数が発生します。

- 被験者への謝礼: テストに参加してもらうユーザー(被験者)には、協力への対価として謝礼を支払うのが一般的です。謝礼の金額は、テストの時間、内容の複雑さ、被験者の条件(専門職など)によって変動し、数千円から数万円が相場です。

- リクルーティング費用: 適切な被験者を自力で見つけるのが難しい場合、リクルーティングを専門の会社に依頼する必要があり、その際に費用が発生します。

- 設備・ツール費用: テスト専用のラボ(観察用のマジックミラーがある部屋など)を借りる場合や、アイトラッキングのような特殊な機材、有料のオンラインテストツールを利用する場合には、別途コストがかかります。

また、時間的なコストも無視できません。目的の設定から計画、被験者募集、テスト実施、そして結果の分析とレポート作成まで、一連のプロセスには数週間から1ヶ月以上かかることも珍しくありません。 スピーディな開発が求められるアジャイル開発の現場などでは、この時間がボトルネックになる可能性も考慮する必要があります。

これらのコストと時間をいかに捻出するか、そして投資対効果を最大化できるような計画を立てられるかが、ユーザビ…

テスト環境が人工的になりやすい

ユーザビリティテスト、特にラボ(専用の試験室)で行う形式のテストでは、ユーザーが普段製品を利用する自然な環境とは異なる、人工的な状況でテストが行われるという課題があります。

見慣れない部屋で、初対面のモデレーターに「観察」されながらタスクを行うという状況は、ユーザーに少なからず緊張やプレッシャーを与えます。「うまくやらなければ」「試されている」といった意識が働き、普段通りのリラックスした行動がとれなくなる可能性があります。これを「ホーソン効果(観察されていることで行動が変化する現象)」と呼ぶこともあります。

例えば、普段はスマートフォンをソファに寝転がりながら片手で操作しているユーザーも、テスト環境では机に向かって両手で丁寧に操作してしまうかもしれません。このような行動の変化は、テスト結果の信頼性に影響を与える可能性があります。

このデメリットを軽減するためには、以下のような工夫が有効です。

- アイスブレイク: テスト開始前に雑談などを交え、ユーザーの緊張をほぐす。

- 環境の工夫: テスト環境をできるだけ普段の利用シーンに近づける(例:リビングのような内装にする)。

- リモートテストの活用: ユーザーに自宅など、普段の環境からテストに参加してもらうリモート形式を選択する。

テスト環境の人工性は避けられない側面があることを認識し、結果を解釈する際にはその影響を差し引いて考える必要があります。

結果はあくまで定性的なデータである

ユーザビリティテストは、一般的に5〜8人程度の少人数の被験者を対象に行われます。この人数は、新たなユーザビリティ上の問題を発見するには十分効率的であるとされていますが、その結果が統計的に有意なものであるとは言えません。

つまり、テストで得られた5人の意見や行動パターンを、製品のターゲットユーザー全体の意見として一般化することはできないということです。例えば、テストに参加した5人中4人が「このボタンの色が気に入らない」と述べたとしても、それが市場全体のユーザーの80%が同様に感じていることを意味するわけではありません。

ユーザビリティテストの結果は、あくまで「このような課題が存在する可能性がある」という仮説を発見するための定性的なデータです。その課題がどれくらいの規模で存在し、ビジネスにどれほどの影響を与えるかを定量的に把握するためには、A/Bテストや大規模なアンケート調査など、他の手法と組み合わせる必要があります。

「テスト結果を鵜呑みにせず、一つの重要なインプットとして捉える」という姿勢が重要です。 発見された課題の深刻度や影響範囲を、アクセス解析データやビジネス目標と照らし合わせながら総合的に判断し、改善の優先順位を決定していく必要があります。

代表的なユーザビリティテストの5つの手法

ユーザビリティテストには様々な手法が存在し、それぞれに特徴や得意な領域があります。テストの目的や対象、予算、期間に応じて最適な手法を選択することが、成功の鍵となります。ここでは、代表的な5つの手法を詳しく解説します。

| 手法名 | 概要 | メリット | デメリット | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| ① 思考発話法 | 考えを声に出しながら操作してもらう | ・思考プロセスが直接わかる ・課題の「なぜ」が明確になりやすい |

・被験者の負担が大きい ・発話が行動に影響する可能性がある |

全般的な課題発見、操作フローの問題点特定 |

| ② アイトラッキング法 | 専用機器で視線の動きを計測する | ・無意識の注目箇所がわかる ・客観的なデータが得られる |

・高価な機材と専門知識が必要 ・「なぜ見たか」まではわからない |

デザイン要素の視認性評価、広告バナーの効果測定 |

| ③ 回顧法 | テスト後に録画を見ながら振り返る | ・テスト中の被験者の負担が少ない ・思考発話法を補完できる |

・記憶が不正確になる可能性がある ・時間がかかる |

思考発話が苦手な被験者、複雑なタスクの評価 |

| ④ 質問紙法 | アンケートで満足度などを評価する | ・定量的な評価ができる ・他製品や過去バージョンとの比較が容易 |

・行動の背景や具体的な課題はわからない | テスト前後の満足度比較、競合製品とのベンチマーク |

| ⑤ リモートテスト | オンラインで遠隔地の被験者に実施 | ・場所の制約がない ・コストを抑えやすい ・大規模実施も可能 |

・通信環境に依存する ・非言語的情報が減る(特にモデレーターなし) |

地方や海外のユーザーが対象、迅速なフィードバックが必要な場合 |

① 思考発話法

思考発話法(Think Aloud Protocol)は、ユーザビリティテストにおいて最も広く使われている、基本的な手法です。被験者に特定のタスクを実行してもらいながら、その時に頭の中で考えていること、感じていること、見ているものなどを、すべて声に出して話してもらうよう依頼します。

モデレーターは「今、何を見ていますか?」「なぜそこをクリックしようと思ったのですか?」といった中立的な質問を投げかけ、被験者の発話を促します。これにより、観察者(開発者)は、ユーザーのクリックやスクロールといった表面的な「行動」だけでなく、その背景にある「思考プロセス」をリアルタイムで理解できます。

- メリット: ユーザーが「なぜ」その行動をとったのか、どこで混乱し、何を期待していたのかが直接的にわかるため、問題の根本原因を特定しやすいのが最大の利点です。特別な機材も不要で、比較的簡単に実施できます。

- デメリット: 考えながら話すことは被験者にとって大きな負担となり、不自然な行動を誘発する可能性があります。また、被験者がうまく話せない、あるいはサービス精神からポジティブなことばかり話してしまうといったケースもあります。

- 向いているケース: Webサイトやアプリの全体的な操作フローの課題発見、特定の機能がユーザーのメンタルモデル(思い描いている操作手順)と合っているかの検証など、幅広い目的に適用できます。

② アイトラッキング法

アイトラッキング法は、専用のアイトラッキングデバイス(カメラ)を用いて、被験者の視線の動きを正確に追跡・記録する手法です。ユーザーが画面のどこを、どの順番で、どれくらいの時間見ていたかをデータとして可視化します。

結果は、視線の動きの軌跡を示す「ゲイズプロット」や、注視された箇所を色の濃淡で示す「ヒートマップ」などの形式で分析されます。これにより、「最も注目を集めた要素は何か」「重要なはずのボタンが全く見られていない」といった、ユーザーの無意識的な注意の動きを客観的に捉えることができます。

- メリット: 思考発話法では捉えきれない、ユーザー自身も意識していない視線の動きをデータとして取得できます。広告バナーの視認性評価や、ECサイトの商品画像の配置最適化など、視覚的な要素の評価に絶大な効果を発揮します。

- デメリット: 高価な専用機材と、データを正しく分析するための専門知識が必要です。また、「どこを見たか」はわかりますが、「なぜそこを見たのか」「見て何を考えたのか」まではわからないため、思考発話法など他の手法と組み合わせることが推奨されます。

- 向いているケース: トップページのデザイン評価、CTA(Call to Action)ボタンの視認性検証、広告クリエイティブの効果測定など。

③ 回顧法

回顧法(Retrospective Think Aloud)は、思考発話法のバリエーションの一つです。思考発話法がタスク実行と同時に発話するのに対し、回顧法では、まず被験者に黙ってタスクを実行してもらい、その操作を録画しておきます。その後、その録画映像を被験者とモデレーターが一緒に見ながら、「この時、何を考えていましたか?」と質問し、当時を振り返って話してもらいます。

- メリット: タスク実行と思考の発話が分離されているため、被験者はタスク遂行に集中でき、より自然な行動が期待できます。 また、思考発話が苦手な被験者でも、映像を見ながらであれば比較的スムーズに話せる場合があります。テスト中に気づかなかった点を、後からじっくり深掘りできるのも利点です。

- デメリット: テスト直後であっても、人間の記憶は曖昧になりがちで、後付けで理由を考えてしまう可能性があります。また、テストと振り返りの2つの時間が必要になるため、全体的な所要時間が長くなる傾向があります。

- 向いているケース: 非常に複雑で集中力が必要なタスク(例:金融商品の取引、専門的なソフトウェアの操作)の評価や、思考発話法でうまく発話が得られなかった際の補完的な手法として有効です。

④ 質問紙法

質問紙法は、ユーザビリティテストの前後に、標準化されたアンケート(質問紙)を用いて、ユーザーの主観的な満足度などを定量的に測定する手法です。個々のUIの課題を発見するというよりは、製品全体のユーザビリティを数値で評価することを目的とします。

代表的な質問紙として、SUS(System Usability Scale: システムユーザビリティスケール) があります。これは「このシステムの操作を覚えるのに、たくさん練習が必要だと感じた」といった10項目の質問で構成され、その回答から100点満点のスコアを算出します。このスコアを用いることで、競合製品との比較や、リニューアル前後の効果測定を客観的に行うことができます。

- メリット: ユーザビリティを数値で評価できるため、客観的な比較や定点観測が容易です。実施も簡単で、多くの被験者からデータを集めることができます。

- デメリット: なぜそのスコアになったのか、具体的な原因や改善点はわかりません。あくまで「評価」の手法であり、「課題発見」には他の手法との組み合わせが必要です。

- 向いているケース: 定期的なユーザビリティのベンチマーキング、リニューアルプロジェクトの効果測定、競合製品との比較評価など。

⑤ リモートユーザビリティテスト

リモートユーザビリティテストは、インターネットを介して、被験者がいる場所(自宅や職場など)とテスト実施者を繋いで行う手法です。物理的な場所の制約を受けないため、近年急速に普及しています。この手法は、モデレーターの関与の有無によって大きく2種類に分けられます。

モデレーターあり

ZoomやGoogle Meetなどのビデオ会議ツールを使い、モデレーターがリアルタイムで被験者と対話しながらテストを進める形式です。画面共有機能を使えば、被験者の操作画面を観察しながら、思考発話法と同様に「なぜそうしたのですか?」といった深掘りの質問を投げかけることができます。

- メリット: ラボテストに近い質の高いフィードバックが得られる一方、場所の制約がなく、遠隔地のユーザー(例:地方在住者、海外ユーザー)にも参加を依頼できます。 ラボのレンタル費用なども不要なため、コストを抑えやすいのも魅力です。

- デメリット: モデレーターと被験者双方の安定したインターネット環境が不可欠です。また、対面に比べて被験者の細かな表情や仕草といった非言語的な情報を読み取りにくい場合があります。

モデレーターなし

専用のオンラインツール(後述)を使って、被験者が好きな時間に一人でタスクに取り組む形式です。ツールがタスクの指示を出し、被験者の画面操作や音声を自動で記録します。開発者は後からその記録データを確認して分析します。

- メリット: モデレーターが不要なため、人件費を大幅に削減でき、非常に低コストです。また、非同期で行われるため、地理的な制約や時差を問わず、短期間で多数の被験者からデータを集めることが可能です。

- デメリット: リアルタイムでの追加質問ができないため、予期せぬ行動の理由がわからなかったり、タスクの指示を誤解したまま進めてしまったりするリスクがあります。得られる情報の深さは、モデレーターありの形式に劣る傾向があります。

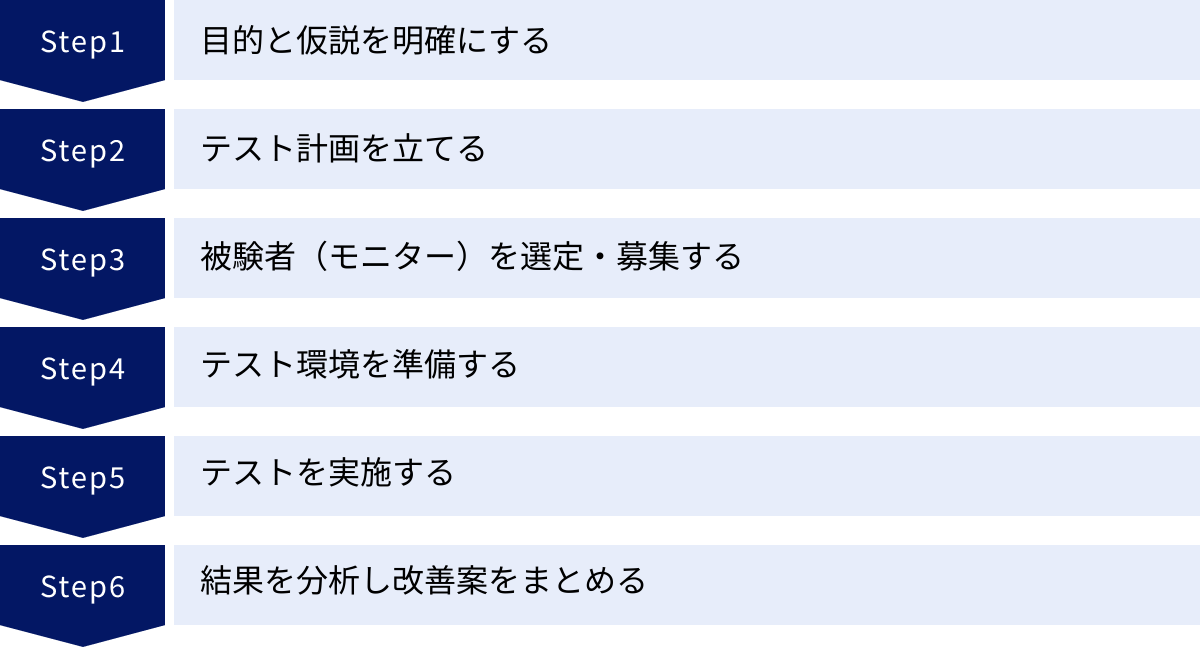

ユーザビリティテストの具体的な進め方(6ステップ)

効果的なユーザビリティテストを実施するためには、行き当たりばったりではなく、体系立てられたプロセスに沿って進めることが重要です。ここでは、テストを成功に導くための標準的な6つのステップを解説します。

① ステップ1:目的と仮説を明確にする

すべての活動の出発点となる、最も重要なステップです。 なぜこのテストを行うのか、このテストを通じて何を明らかにしたいのかを具体的に定義します。目的が曖昧なまま進めると、テストの焦点がぼやけ、得られた結果をどう活かせば良いか分からなくなってしまいます。

目的を明確にするためには、以下のような問いに答えることが有効です。

- 背景: 現在、ビジネス上・製品上でどのような課題があるか?(例:特定のページの離脱率が高い、新機能の利用率が低い)

- 目的: このテストで何を達成したいか?(例:離脱の原因となっているUIの問題を特定する、新機能の操作性を改善する)

- 調査範囲: テストの対象となる製品、機能、ページはどこか?

- 仮説: 課題の原因について、現時点でどのような仮説を持っているか?(例:「申し込みフォームの入力項目が多すぎることが、ユーザーのモチベーションを下げ、離脱に繋がっているのではないか?」)

この段階で具体的な仮説を立てておくことで、次のステップで設計するテストシナリオやタスクが、検証したい事柄に沿ったシャープなものになります。

② ステップ2:テスト計画を立てる

目的と仮説が固まったら、それを検証するための具体的なテスト計画を文書にまとめます。この計画書は、プロジェクト関係者間の認識を合わせ、テストをスムーズに進行するための羅針盤となります。

テスト手法の選定

ステップ1で定めた目的に基づき、最適なテスト手法を選びます。「代表的なユーザビリティテストの5つの手法」で解説した内容を参考に、以下のような観点で検討します。

- 目的: UIの具体的な課題を発見したいなら「思考発話法」、視認性を評価したいなら「アイトラッキング法」、定量的な評価がしたいなら「質問紙法」など。

- 対象ユーザー: 遠隔地にいるユーザーが対象なら「リモートテスト」。

- 予算・期間: コストを抑えて迅速に進めたいなら「リモートテスト(モデレーターなし)」。

- 対象プロダクトのフェーズ: アイデア段階ならインタビューに近い手法、プロトタイプや実機があるなら思考発話法など。

多くの場合、複数の手法を組み合わせることで、より多角的なインサイトが得られます(例:思考発話法と質問紙法を組み合わせる)。

テストシナリオとタスクの作成

テストシナリオとタスクは、ユーザビリティテストの「台本」であり、その品質がテストの成否を大きく左右します。

- テストシナリオ: 被験者に与える背景や状況設定です。これにより、被験者は単なる作業者ではなく、特定の目的を持った「ユーザー」として、より自然にタスクに取り組むことができます。

- (悪い例)「商品Aをカートに入れてください」

- (良い例)「あなたは来週、友人の引越し祝いパーティーに招かれました。予算3,000円で、何か気の利いたプレゼントを探しています。このサイトで、条件に合う商品を見つけてカートに入れてください。」

- タスク: 被験者に具体的に実行してもらう操作の指示です。タスクは、ステップ1で立てた仮説を検証できるような内容にする必要があります。

- オープンなタスク: 「このサイトを自由に見て回って、何か気になった点があれば教えてください。」(サイト全体の第一印象やナビゲーションの分かりやすさを評価する際に有効)

- クローズドなタスク: 「マイページにログインして、登録済みの住所を変更してください。」(特定の機能の操作性をピンポイントで評価する際に有効)

タスクを作成する際は、「答え」や「正しい手順」を示唆するような言葉を使わないように注意が必要です。「メニューの『設定』から住所変更を行ってください」のように誘導するのではなく、「登録した住所を変更してみてください」と、被験者自身に方法を探させることが重要です。

③ ステップ3:被験者(モニター)を選定・募集する

テストの成功は、適切な被験者を選べるかどうかにかかっています。 製品のターゲットユーザーと全く異なる属性の人にテストをしても、得られるフィードバックは的外れなものになってしまいます。

まず、製品のペルソナ(理想のユーザー像)を参考に、テストに参加してもらいたい被験者の条件(リクルーティング条件)を具体的に定義します。

- デモグラフィック属性: 年齢、性別、居住地、職業、年収など。

- ITリテラシー: スマートフォンの利用頻度、普段利用するアプリの種類など。

- 製品・サービスに関する経験: 自社製品の利用経験の有無、競合製品の利用経験など。

- 行動・価値観: ライフスタイル、趣味、興味関心など。

条件が固まったら、実際に被験者を募集します。主な募集方法は以下の通りです。

- 自社の顧客リスト: メルマガ会員や既存顧客に協力を依頼する。

- リクルーティング会社の利用: 専門の会社に依頼し、条件に合致するモニターを紹介してもらう。コストはかかりますが、質の高い被験者を効率的に集められます。

- ソーシャルメディアや友人・知人: 予算が限られている場合に有効ですが、属性が偏りやすい点に注意が必要です。

被験者の人数は、一般的に5人いれば、ユーザビリティ上の問題の約85%を発見できると言われています。まずは5人を目安に計画し、必要に応じて追加するのが効率的です。

④ ステップ4:テスト環境を準備する

テスト当日に慌てないよう、事前に万全の準備を整えます。

- 場所の確保: ラボテストの場合は、静かで集中できる部屋(テスト室と観察室が分かれているのが理想)を予約します。リモートテストの場合は、ビデオ会議ツールの設定や接続テストを行います。

- 機材の準備:

- テスト対象のデバイス(PC、スマートフォン)

- 録画・録音用のカメラ、マイク

- モデレーター用のPC(シナリオ表示用)

- アイトラッキングなどの特殊機材

- (リモートの場合)安定したインターネット回線

- テスト対象物の準備: テストに使うWebサイトのURLやアプリ、プロトタイプなどが正常に動作するかを確認します。テスト用のダミーアカウントが必要な場合は事前に作成しておきます。

- 書類の準備:

- 同意書: テストの目的、内容、録画の事実、個人情報の取り扱いなどを明記し、被験者に署名をもらいます。

- シナリオ・タスクシート: モデレーターが進行に使用する台本。

- 謝礼: 現金やギフトカードなど。

リハーサルを行い、機材トラブルやシナリオの不備がないかを通しで確認しておくと、当日の進行が格段にスムーズになります。

⑤ ステップ5:テストを実施する

いよいよテスト本番です。当日の進行役であるモデレーターは、被験者がリラックスして普段通りの行動がとれるような雰囲気作りを心がけます。

一般的なテストの流れは以下の通りです。

- 挨拶とブリーフィング(説明):

- 自己紹介と、テストの協力に対する感謝を伝える。

- 「あなた自身をテストするのではなく、製品の使いやすさを評価するためのものです。正解・不正解はないので、思った通りに操作してください」と伝え、被験者の心理的な負担を軽減する。

- 思考発話法のお願いをする。

- 録画・録音の許可を取り、同意書に署名をもらう。

- テスト前の簡単なインタビュー: 被験者の普段のライフスタイルやIT利用状況などについて軽く質問し、緊張をほぐす(アイスブレイク)。

- タスクの実行:

- シナリオとタスクを一つずつ提示し、実行してもらう。

- モデレーターは被験者の邪魔をせず、基本的には観察に徹する。

- 思考発話が途切れたら、「今、何を見ていますか?」などと中立的に声をかける。

- ユーザーが困っていてもすぐに助けず、どう解決しようとするかを観察する。

- テスト後のインタビュー:

- すべてのタスクが終了したら、全体的な感想や、特に印象に残った点などをヒアリングする。

- 観察中に気になった行動について、「あの時、なぜあのように操作したのですか?」と具体的に質問し、意図を確認する。

- クロージング:

- 協力への感謝を改めて伝え、謝礼を渡して終了。

記録係は、観察された事実(行動、発話、表情など)を時系列でメモします。ビデオ記録と併用することで、後の分析が容易になります。

⑥ ステップ6:結果を分析し改善案をまとめる

テストで得られた膨大な情報を、次のアクションに繋げるための分析と整理を行います。

- ファインディング(発見事実)の洗い出し:

- 録画データやメモを見返し、被験者がつまずいた点、ネガティブな反応を示した点、想定外の行動をとった点などを、客観的な「事実」として一つずつ付箋などに書き出します。

- 例:「商品一覧ページで、絞り込み機能の存在に気づかなかった」「エラーメッセージを読まずに『戻る』ボタンを押した」

- グルーピングとインサイト(洞察)の抽出:

- 洗い出したファインディングを、関連性の高いもの同士でグループ分けします(KJ法など)。

- 各グループに共通する根本的な原因は何かを考え、インサイト(洞察)を導き出します。

- 例:(ファインディング)「絞り込み機能に気づかない」「並べ替えのメニューが見つからない」→(インサイト)「ユーザーは、操作メニューが画面上部に固定されていると期待しているが、実際にはフッターに配置されているため、見落とされている」

- 課題の深刻度評価と優先順位付け:

- 発見された課題が、ビジネスやユーザー体験にどれくらい深刻な影響を与えるかを評価し、対応の優先順位を決めます。評価軸には、「問題の発生頻度」「タスク達成への影響度」「ユーザーのストレス度」などを用います。

- 改善案の検討とレポート作成:

- 優先度の高い課題から、具体的な改善案を検討します。

- テストの目的、実施概要、発見された課題、考察、そして具体的な改善提案をまとめたレポートを作成し、プロジェクト関係者全員で共有します。レポートには、ユーザーがつまずいているシーンの短い動画クリップを添付すると、課題の深刻さが伝わりやすく、非常に効果的です。

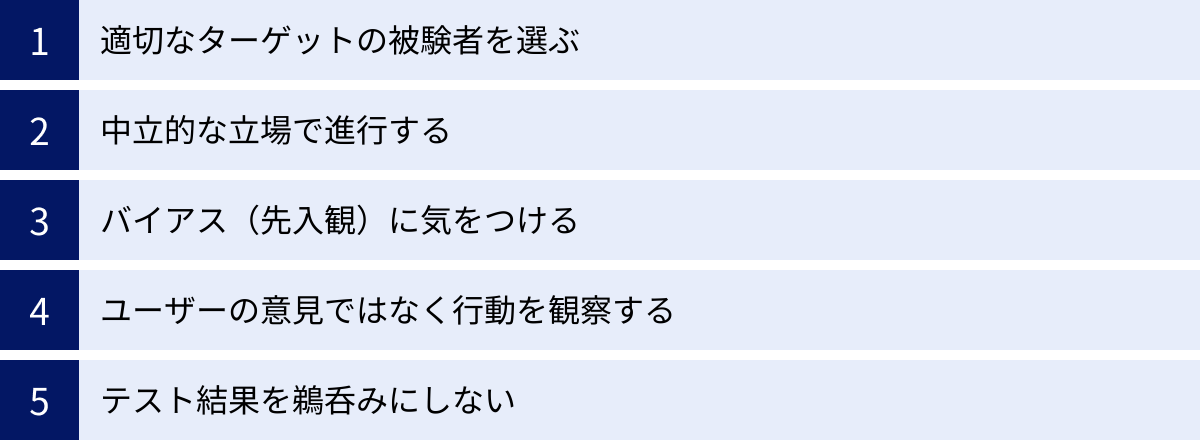

ユーザビリティテストを成功させるポイント

ユーザビリティテストは、ただ手順通りに実施するだけでは十分な成果を得られません。テストの質を高め、より価値のあるインサイトを引き出すためには、いくつかの重要な心構えとテクニックが必要です。

適切なターゲットの被験者を選ぶ

これは繰り返しになりますが、それほどまでに重要なポイントです。製品やサービスの本来のターゲットユーザーと異なる人にテストを依頼しても、得られるフィードバックの価値は著しく低下します。

例えば、シニア向けの健康管理アプリのテストを、デジタルネイティブ世代の20代の学生に依頼したとします。彼らは難なくアプリを使いこなし、「特に問題はありませんでした」と答えるかもしれません。しかし、本来のターゲットであるシニア層は、文字の小ささや専門用語の多さ、アイコンの分かりにくさでつまずいてしまう可能性があります。

テスト計画の初期段階で、「この製品は、誰の、どんな課題を解決するものなのか?」をチームで徹底的に議論し、ターゲットユーザー像を明確に定義することが不可欠です。そして、その定義に合致する被験者を、コストや手間を惜しまずにリクルーティングすることが、テスト全体の成否を分けると言っても過言ではありません。

中立的な立場で進行する(モデレーターの役割)

モデレーター(進行役)の振る舞いは、テストの質に直接影響を与えます。モデレーターの最も重要な役割は、被験者が安心して、自然体でいられるような雰囲気を作り出し、バイアスのかからない中立的な立場で進行に徹することです。

良いモデレーターは、聞き役に徹し、被験者の発話や行動を促すことに集中します。威圧的な態度や評価するような言動は禁物です。「それは違います」「普通はこう使います」といった発言は、被験者を萎縮させ、本音を引き出せなくしてしまいます。

被験者が製品の悪口を言ったとしても、それを否定せずに「なるほど、そのように感じられるのですね。もう少し詳しく教えていただけますか?」と受け止め、さらに深掘りする姿勢が求められます。モデレーターは、製品の代弁者ではなく、あくまでユーザーの代弁者であるという意識を持つことが重要です。

バイアス(先入観)に気をつける

人間は誰しも、無意識のうちにバイアス(先入観や偏見)を持っています。テストの実施者は、自分たちのバイアスがテスト結果に影響を与えないよう、細心の注意を払う必要があります。

誘導的な質問を避ける

作り手としては、自分たちの製品を肯定的に評価してもらいたいという気持ちが働くものです。その気持ちが、「この新しいデザイン、分かりやすくて良いですよね?」といった同意を求めるような誘導的な質問に繋がることがあります。

このような質問をされると、被験者は「はい」と答えるのが礼儀だと感じてしまい、本音を言えなくなってしまいます。質問は常にオープンクエスチョン(Yes/Noで答えられない質問)を心がけましょう。

- (悪い例)「このボタンはすぐに見つかりましたか?」

- (良い例)「先ほどの操作について、どのように感じましたか?」

- (悪い例)「この機能は便利だと思いませんか?」

- (良い例)「この機能について、どう思われますか?」

ユーザーを助けすぎない

被験者がタスクの途中でつまずき、困っている様子を見ると、つい助け舟を出したくなるのが人情です。しかし、そこをぐっとこらえるのが重要です。

ユーザーが困難に直面した時こそ、最大の学びのチャンスです。 ユーザーがどのようにその問題を解決しようと試みるのか(別の場所を探すのか、検索窓を使うのか、諦めてしまうのか)、その一連の行動プロセスを観察することにこそ価値があります。すぐに助けてしまうと、その貴重な観察機会を失ってしまいます。

もちろん、被験者が完全に操作不能に陥り、テストの進行に支障をきたす場合は、適切なヒントを与える必要があります。その場合も、「正解」を直接教えるのではなく、「何か他に試せそうなことはありますか?」といった形で、被験者自身の気づきを促すアプローチが望ましいです。

ユーザーの意見ではなく行動を観察する

人々は、自分が思っていることと、実際にやっていることが違うことがよくあります(Say-Do Gap)。アンケートでは「とても満足」と答えながらも、実際の操作では何度もエラーを繰り返している、といったことは日常茶飯事です。

ユーザビリティテストにおいて最も信頼すべきは、ユーザーが語る「意見」ではなく、客観的な事実である「行動」です。ユーザーが「このサイトは使いやすいですね」と言ったとしても、その言葉を額面通りに受け取ってはいけません。むしろ、その発言とは裏腹に、迷いのないスムーズな操作ができていたか、特定の箇所で時間がかかっていなかったか、といった行動の観察に集中するべきです。

意見と行動に矛盾が見られた場合は、そこが重要なインサイトの眠る鉱脈です。テスト後のインタビューで「先ほど『使いやすい』とおっしゃっていましたが、こちらの画面では少し手が止まっていたように見えました。この時、どのようなことを考えていらっしゃいましたか?」と深掘りすることで、ユーザー自身も意識していなかった本質的な課題が明らかになることがあります。

テスト結果を鵜呑みにしない

少人数のテストで発見された課題は、非常に貴重なものですが、それが絶対的な真実であるとは限りません。あくまで「そういう課題を持つユーザーがいる」という可能性が示されたに過ぎません。

例えば、テスト参加者の一人が特異なITスキルやメンタルモデルを持っていたために、他の大多数のユーザーは問題としないような点でつまずいた、という可能性も考えられます。

したがって、テストで発見されたすべての課題を、そのまま修正対応リストに載せるのは賢明ではありません。 その課題はどれくらいの頻度で発生しそうか、ビジネスインパクトはどれくらい大きいか、修正にかかるコストはどれくらいか、といった複数の観点から、他のデータ(アクセス解析、アンケート調査、カスタマーサポートへの問い合わせ内容など)と照らし合わせ、総合的に改善の優先順位を判断する必要があります。ユーザビリティテストは、あくまで意思決定のための一つの材料である、という冷静な視点を持ちましょう。

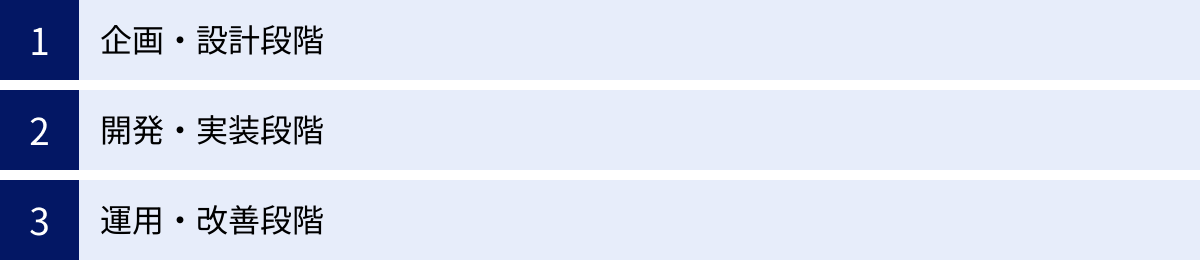

ユーザビリティテストを実施するのに適したタイミング

ユーザビリティテストは、開発プロセスの特定の段階だけで行えばよいというものではありません。製品のライフサイクルの各段階で、その目的に応じて繰り返し実施することで、その効果を最大化できます。

企画・設計段階

開発プロセスの最も早い段階、つまりアイデアやコンセプトを具体化していくフェーズでテストを行うことは、最も費用対効果が高いと言えます。この段階での修正は、紙に描いたスケッチやワイヤーフレーム(画面の骨格設計図)を書き直すだけで済むため、コストはほとんどかかりません。

- 目的:

- 基本的な情報構造やナビゲーションの分かりやすさを検証する。

- 画面の全体的なレイアウトや要素の配置が、ユーザーの期待と合っているかを確認する。

- チーム内で検討中の複数のデザイン案(A案、B案)の優劣を判断する。

- テスト対象:

- ペーパープロトタイプ: 手書きのスケッチを紙芝居のように見せながらテストする。最も手軽で迅速な手法。

- ワイヤーフレーム: デザイン要素を排除したシンプルな線画で、機能や情報の骨格を検証する。

この段階で基本的な構造の問題を発見し修正しておくことで、後の工程での大規模な手戻りを防ぎ、開発全体の効率を大幅に向上させることができます。

開発・実装段階

デザインが固まり、エンジニアによる開発・実装が進んだ段階でも、ユーザビリティテストは重要です。このフェーズでは、静的なデザインカンプでは分からなかった、実際のインタラクション(操作と画面の反応)に関する課題を検証します。

- 目的:

- ボタンをクリックした後の画面遷移やアニメーションが、ユーザーにとって自然で分かりやすいかを確認する。

- フォームの入力支援機能やエラーメッセージの挙動が適切かを評価する。

- 実際のデバイスでの操作感(タップ領域の大きさ、スクロールのスムーズさなど)を検証する。

- テスト対象:

- クリッカブルプロトタイプ: FigmaやAdobe XDなどのツールで作成した、実際の製品のように操作できる高忠実度のプロトタイプ。

- アルファ版・ベータ版: 開発中の、一部機能が実装されたテストバージョン。

この段階でのテストは、実装上の細かな不具合や、インタラクションデザインの改善点を発見するのに役立ちます。リリース前にこれらの問題を潰しておくことで、製品の完成度を高めることができます。

運用・改善段階

製品がリリースされ、実際に多くのユーザーに使われるようになった後も、ユーザビリティテストの役割は終わりません。むしろ、継続的な改善サイクルを回していく上で、運用段階のテストは不可欠です。

- 目的:

- アクセス解析データなどで特定された課題ページ(例:離脱率が高い、コンバージョン率が低い)の原因を深掘りする。

- 新しく追加した機能が、既存ユーザーにスムーズに受け入れられているかを確認する。

- 定期的にテストを実施し、ユーザビリティの品質を定点観測する(ベンチマーキング)。

- 競合の製品と比較し、自社製品の強み・弱みを把握する。

- テスト対象:

- 公開中の製品・サービスそのもの

運用段階では、実際のユーザーデータに基づいて課題仮説を立て、ユーザビリティテストでその原因を特定し、改善策を実施してA/Bテストで効果を検証する、という一連のグロースハックのプロセスに組み込まれます。このように、製品が存続する限り、ユーザビリティテストは継続的に行われるべき活動なのです。

ユーザビリティテストにかかる費用

ユーザビリティテストの実施を検討する際に、最も気になるのが費用面でしょう。コストは、テストの規模や手法、社内で行うか外部に委託するかによって大きく変動します。ここでは、それぞれのケースにおける費用の目安とその内訳を解説します。

社内で実施する場合

自社のリソース(人材、設備)を活用してテストを行う場合、コストを比較的低く抑えることが可能です。主な費用は以下の要素で構成されます。

- 人件費:

- これがコストの大部分を占めます。テストの計画、設計、モデレーション、分析などに関わる社員の工数が費用となります。仮に、担当者3名が2週間(合計120時間)このプロジェクトに従事した場合、その時間分の人件費が内部的なコストとして発生します。

- 被験者への謝礼:

- テストに参加してもらう被験者への支払いです。金額はテストの拘束時間や内容によって変わりますが、1時間あたり5,000円〜10,000円程度が一般的な相場です。5人の被験者に1人10,000円の謝礼を支払う場合、合計で50,000円が必要となります。

- リクルーティング費用:

- 自力で被験者を集められず、リクルーティング会社を利用する場合の費用です。条件に合致する被験者を1人集めるのに10,000円〜30,000円程度かかることがあります。5人集めると50,000円〜150,000円のコストになります。

- ツール利用料:

- リモートテスト用のオンラインツールや、分析ツールなどを利用する場合の月額または年額のライセンス料です。無料のツールもありますが、高機能なものは月額数万円からが目安です。

すべてを社内で完結させ、ツールも無料のものを活用すれば、被験者への謝礼(5万円程度)のみで実施することも不可能ではありません。 しかし、担当者の人件費という見えないコストがかかっていることは忘れてはなりません。

外部の専門会社に依頼する場合

ユーザビリティテストを専門とする外部のコンサルティング会社や調査会社に委託する方法です。社内に専門知識を持つ人材がいない場合や、リソースが不足している場合に有効な選択肢となります。

外部委託する場合、一般的に以下の業務をすべてパッケージとして提供してくれます。

- テストの企画・設計

- シナリオ・タスクの作成

- 被験者のリクルーティング

- テストの実施(専門のモデレーターが担当)

- 結果の分析

- 改善提案を含む詳細なレポートの作成

費用は、依頼する会社の規模や提供されるサービスの範囲、被験者の条件、テストの規模によって大きく異なりますが、一般的な相場観としては以下のようになります。

- 標準的なユーザビリティテスト(被験者5〜8名程度): 50万円〜150万円程度

- アイトラッキングなど特殊な機材を使用する場合: 100万円〜300万円程度

- 大規模な調査や、戦略的なコンサルティングを含む場合: 数百万円以上

費用は高額になりますが、専門家による質の高い調査設計と分析、客観的な視点からの改善提案が得られるという大きなメリットがあります。社内リソースを割く必要がなく、テストの準備からレポーティングまで一貫して任せられるため、結果的に効率が良い場合も少なくありません。

どちらの選択肢が良いかは、企業の状況(予算、人材、緊急度)によります。まずは小規模なテストを社内で試してみて、その効果を実感してから、より本格的な調査を外部に委託するというステップを踏むのも良いでしょう。

ユーザビリティテストにおすすめのツール・サービス3選

近年、ユーザビリティテストの実施を効率化し、その質を高めるための優れたツールやサービスが数多く登場しています。特にリモートでのテストを支援するプラットフォームは、コストを抑えつつ迅速にユーザーの声を集める手段として注目されています。ここでは、国内外で評価の高い代表的な3つのサービスを紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 主な機能 | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① UserTesting | ・世界最大級のユーザーテストプラットフォーム ・多様な属性の海外被験者パネル ・AIによる分析支援機能 |

・思考発話テスト ・5秒テスト、ファーストクリックテスト ・アンケート調査 ・AIによるインサイト抽出 |

・海外ユーザーを対象としたテストを実施したい企業 ・大規模なテストを迅速に行いたい企業 |

| ② Lyssna | ・旧UsabilityHubとして有名 ・短時間で実施できるマイクロテストが豊富 ・比較的安価で始めやすい |

・5秒テスト ・ファーストクリックテスト ・デザインアンケート ・プロトタイプテスト |

・スタートアップや中小企業 ・デザイン案の迅速な意思決定を行いたいチーム |

| ③ ポップインサイト | ・日本のUXリサーチ専門会社 ・専門家による手厚いサポート体制 ・国内の被験者リクルーティングに強み |

・思考発話リモートユーザビリティテスト ・ユーザードラマ(ダイジェスト動画)作成 ・UX専門家による分析・改善提案 |

・国内市場向けの製品・サービスを持つ企業 ・初めてユーザビリティテストを実施する企業 |

① UserTesting

UserTestingは、世界で最も広く利用されているユーザーフィードバックプラットフォームの一つです。 世界中に広がる膨大な数の被験者パネル(UserTesting Contributor Network)を抱えており、非常に細かい属性でターゲットを絞り込み、迅速にテストを実施できるのが最大の強みです。

主な特徴は、思考発話法によるビデオフィードバックの収集です。被験者がタスクを実行しながら話す様子が録画され、最短1時間程度で結果を確認できます。また、近年はAI技術の活用にも力を入れており、録画されたビデオの文字起こしや、AIが重要な発言やインサイトを自動で抽出してくれる機能など、分析作業を大幅に効率化する支援が充実しています。海外市場向けの製品を開発している企業や、グローバルな視点でのフィードバックを求める企業にとっては、非常に強力なツールとなります。

参照:UserTesting公式サイト

② Lyssna (旧UsabilityHub)

Lyssna(リスナ)は、以前はUsabilityHubという名称で知られていた、デザインの検証に特化したテストプラットフォームです。 特に、短時間で簡単に実施できる「マイクロテスト」が豊富なことで定評があります。

代表的なテスト手法には、以下のようなものがあります。

- 5秒テスト: デザインを5秒間だけ見せて、どんな印象を持ったかを質問し、第一印象を評価する。

- ファーストクリックテスト: 「商品を購入するなら、最初にどこをクリックしますか?」と問い、ユーザーが迷わずに行動できるかを検証する。

- デザインアンケート: 複数のデザイン案を提示し、どちらが好ましいか、その理由は何かを質問する。

これらのテストは数分で完了するため、被験者の負担が少なく、多くの回答を素早く集めることができます。デザインプロセスの中で生まれる「A案とB案、どちらが良いだろう?」といった小さな疑問を、迅速にデータに基づいて解決したい場合に非常に有効です。比較的安価なプランから始められるため、スタートアップや個人のデザイナーにも人気の高いサービスです。

参照:Lyssna公式サイト

③ ポップインサイト

ポップインサイトは、日本国内のUXリサーチ・コンサルティングを専門とする企業です。 特に、思考発話法を用いたリモートユーザビリティテストに強みを持っています。海外ツールと異なり、管理画面やサポートがすべて日本語であるため、安心して利用できるのが大きなメリットです。

このサービスの大きな特徴は、UXの専門家による手厚いサポート体制にあります。単にツールを提供するだけでなく、テストの設計から被験者のリクルーティング、結果の分析、そして具体的な改善提案まで、専門家の知見を活かしたコンサルティングを受けられます。

また、テスト結果を数分間のダイジェスト動画(ユーザードラマ)にまとめてくれるサービスは特に評価が高く、ユーザーがつまずいている核心的なシーンを関係者間で共有し、課題に対する共通認識を形成するのに絶大な効果を発揮します。初めてユーザビリティテストに取り組む企業や、専門家の伴走支援を求める企業にとって、非常に頼りになるパートナーと言えるでしょう。

参照:株式会社ポップインサイト公式サイト

まとめ

本記事では、ユーザビリティテストの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、代表的な手法、具体的な進め方、そして成功のためのポイントまで、幅広く解説してきました。

ユーザビリティテストは、もはや一部の先進的な企業だけが行う特別な活動ではありません。ユーザーの期待値が高まり、競争が激化する現代において、ユーザーの声に真摯に耳を傾け、製品を継続的に改善していくことは、ビジネスを成功させるための必須条件です。

この記事の要点を改めてまとめます。

- ユーザビリティテストとは、ユーザーの「有効さ・効率・満足度」を評価し、開発者の思い込みとユーザーの現実のギャップを埋めるための調査手法である。

- アクセス解析などの定量データが示す「何が」に対し、ユーザビリティテストは「なぜ」という根本原因を明らかにする。

- テストにはコストと時間がかかるが、ユーザー視点での改善、チーム内の共通認識形成、客観的な意思決定など、それを上回るメリットがある。

- 思考発話法、アイトラッキング、リモートテストなど、目的や状況に応じて最適な手法を選択することが重要。

- 成功の鍵は、「目的と仮説の明確化」「適切な被験者の選定」「バイアスを排除した中立的な進行」にある。

- ユーザビリティテストは、企画・開発・運用のすべての段階で繰り返し実施することで、その価値を最大化できる。

完璧なユーザビリティテストを最初から目指す必要はありません。まずは、身近な同僚や友人にプロトタイプを触ってもらうといった、小規模なテストから始めてみることが重要です。たった一人のユーザーのフィードバックからでも、目から鱗が落ちるような発見があるはずです。

ユーザーを開発プロセスの中心に据え、その声を行動に移していくこと。 ユーザビリティテストは、そのための最も強力で、確実な一歩となるでしょう。この記事が、あなたの製品開発をより良い方向へ導く一助となれば幸いです。