現代のビジネスにおいて、業務の効率化、新たな顧客体験の創出、競争力の強化など、さまざまな目的でシステム開発の重要性が増しています。しかし、「システム開発」と一言でいっても、そのプロセスは複雑で、何から手をつければよいのか分からないと感じる方も少なくありません。

この記事では、システム開発の全体像を掴んでいただくために、基本的な定義から具体的な7つの工程、そしてプロジェクトの特性に合わせた代表的な開発手法まで、網羅的に解説します。さらに、開発の進め方や外部委託する際のメリット・デメリット、依頼先を選ぶポイント、そしてプロジェクトを成功に導くための重要な心構えまで、初心者の方にも分かりやすく説明します。

システム開発の計画を立てている担当者の方も、これから情報収集を始める方も、本記事を読めば、システム開発の「地図」を手に入れ、自信を持ってプロジェクトの第一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

システム開発とは

システム開発とは、特定の目的を達成するために、コンピュータのソフトウェアやハードウェアを組み合わせて、新しい仕組み(システム)を構築することを指します。単にプログラムを書くだけでなく、ビジネス上の課題を解決したり、業務プロセスを効率化したり、新しいサービスを生み出したりするための、一連の創造的な活動全体を意味します。

私たちの身の回りには、意識せずとも多くのシステムが存在します。例えば、オンラインショッピングサイト、銀行のATM、スマートフォンのアプリ、企業の勤怠管理システムや会計システムなど、これらすべてがシステム開発によって生み出されたものです。

なぜ今、多くの企業がシステム開発に取り組むのでしょうか。その背景には、以下のような目的があります。

- 業務効率化とコスト削減: 手作業で行っていた定型業務を自動化し、人的ミスを減らし、作業時間を短縮します。これにより、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになり、人件費をはじめとするコストの削減に繋がります。

- 新たなビジネスモデルの創出: これまで存在しなかったサービスや製品を、ITの力を活用して生み出します。例えば、サブスクリプション型の動画配信サービスや、シェアリングエコノミーのプラットフォームなどが該当します。

- 顧客満足度の向上: 顧客管理システム(CRM)を導入して顧客情報を一元管理し、一人ひとりに合わせた最適なサービスを提供したり、オンラインでの問い合わせに迅速に対応したりすることで、顧客との関係性を強化します。

- 競争優位性の確立: 独自のシステムを開発することで、他社にはない付加価値を提供し、市場での競争力を高めます。データ分析システムを構築し、経営判断のスピードと精度を向上させることもその一例です。

システム開発には、その目的や用途に応じてさまざまな種類があります。

- Webシステム: Webブラウザを通じて利用するシステム全般を指します。ECサイト、SNS、オンライン予約システムなどが含まれます。

- 業務システム: 企業の特定の業務を支援するためのシステムです。販売管理、在庫管理、財務会計、人事給与システムなど、多岐にわたります。

- スマホアプリ: スマートフォンやタブレット上で動作するアプリケーションです。ネイティブアプリ(iOS/Android専用)やWebアプリ、ハイブリッドアプリなどの種類があります。

- 組み込みシステム: 家電製品や自動車、産業機械などに組み込まれ、特定の機能を制御するためのシステムです。

これらのシステム開発プロジェクトには、さまざまな専門知識を持つプロフェッショナルが関わります。

- プロジェクトマネージャー(PM): プロジェクト全体の責任者。計画立案、進捗管理、予算管理、品質管理、チームメンバーの調整など、プロジェクトを成功に導くためのマネジメント全般を担います。

- システムエンジニア(SE): 顧客の要求をヒアリングし、システムの仕様を決定する「要件定義」や「設計」といった上流工程を担当します。プログラマーへの指示や、プロジェクト全体の技術的な管理も行います。

- プログラマー(PG): システムエンジニアが作成した設計書に基づき、プログラミング言語を用いて実際にコードを記述(コーディング)する役割を担います。

- テスター/品質保証(QA): 開発されたシステムに不具合(バグ)がないか、要求された品質基準を満たしているかを確認・検証する専門家です。

初心者の方が抱きがちな「システム開発=プログラミング」というイメージは、実は全体のごく一部に過ぎません。本当に重要なのは、ビジネス上の課題を正確に理解し、それを解決するための最適な仕組みを考え抜き、関係者と合意形成しながらプロジェクトを計画通りに進めていくことです。プログラミングは、その計画を形にするための最終的な手段の一つなのです。

この記事を通じて、システム開発の全体像を理解し、自社の課題解決に向けた具体的なアクションプランを描くための一助となれば幸いです。

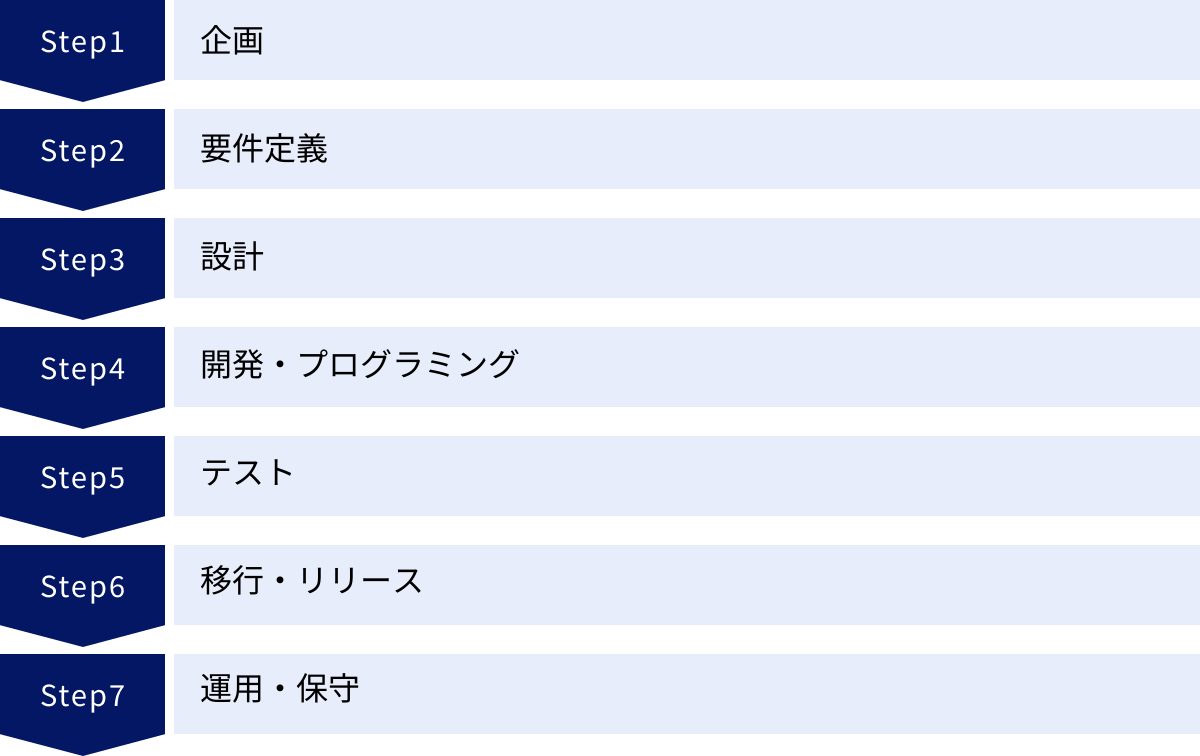

システム開発の7つの工程・流れ

システム開発は、思いつきでプログラムを書き始めるわけではありません。建物を建てる際に、まず地盤調査を行い、設計図を描き、基礎工事から始めていくように、システム開発にも成功確率を高めるための確立された手順が存在します。ここでは、最も基本的で理解しやすい「ウォーターフォールモデル」という開発手法をベースに、システム開発の一般的な7つの工程を解説します。

① 企画

企画工程は、「なぜ、何のためにシステムを開発するのか」というプロジェクトの根本的な目的を定義する、最も重要な出発点です。ここでの検討が不十分だと、プロジェクト全体が方向性を見失い、多大なコストと時間をかけても誰にも使われないシステムが完成してしまうリスクがあります。

この段階では、まず現状の業務プロセスやビジネス環境を分析し、どこに課題があるのか、どのようなニーズが存在するのかを洗い出します。例えば、「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかりすぎている」「手作業でのデータ入力ミスが多く、業務効率が悪い」「新しい顧客層にアプローチするためのオンラインチャネルがない」といった具体的な課題を特定します。

次に、それらの課題を解決するために、システムにどのような役割を期待するのか、具体的なゴールを設定します。このゴールは、「問い合わせ対応時間を平均30%削減する」「データ入力ミスを99%削減する」「オンライン経由での新規顧客獲得数を月間100件増やす」のように、できるだけ定量的で測定可能な目標(KPI)を立てることが重要です。

そして、開発にかかる概算費用と、システム導入によって得られる効果(コスト削減額、売上増加額など)を算出し、投資対効果(ROI)を検証します。この企画内容をまとめたものが「企画書」や「提案依頼書(RFP)」となり、経営層の承認を得たり、開発を委託する会社を選定したりするための基礎資料となります。

② 要件定義

企画で定めた目的とゴールを達成するために、システムに実装すべき機能(何ができるべきか)や性能(どれくらいの速さで処理できるべきか)を、具体的かつ詳細に定義していく工程が要件定義です。この工程の精度が、後の開発工程全体の品質、コスト、スケジュールを大きく左右するため、システム開発の成否は要てい要件定義で9割決まると言われるほど重要視されています。

要件定義では、実際にシステムを利用するユーザー(現場の担当者など)にヒアリングを行い、現在の業務フローや潜在的なニーズを徹底的に掘り下げます。そして、システムが満たすべき要件を以下の2つの側面に分けて整理していきます。

- 機能要件: システムが「何をするか」を定義します。例えば、「顧客情報を登録・検索・更新できる機能」「商品をカートに入れて決済できる機能」「月次の売上レポートを自動で出力する機能」など、具体的な機能に関する要求です。

- 非機能要件: 機能以外の、システムの品質や性能に関する要求です。例えば、「Webページは3秒以内に表示されること(性能)」「24時間365日停止しないこと(可用性)」「不正アクセスからデータを保護できること(セキュリティ)」「将来的なユーザー数の増加に対応できること(拡張性)」などが含まれます。

これらの要件をすべて洗い出し、関係者間で合意形成した内容を「要件定義書」というドキュメントにまとめます。この要件定義書は、発注者と開発者の間の「契約書」のような役割を果たし、以降の設計・開発・テスト工程のすべての基盤となります。

③ 設計

要件定義書で定められた「何を作るか」に基づき、「それをどのように作るか」を具体的に決定していくのが設計工程です。設計は、ユーザーの視点からシステムの使い勝手を考える「外部設計」と、開発者の視点からシステム内部の構造を考える「内部設計」の2段階に分かれています。

外部設計(基本設計)

外部設計は、ユーザーが直接触れる部分、つまりシステムの見た目や操作方法などを設計する工程です。ユーザーインターフェース(UI)設計とも呼ばれ、システムの使いやすさ(ユーザビリティ)に直結します。

主な設計対象は以下の通りです。

- 画面設計: 各画面に表示する項目、ボタンの配置、画面遷移のルールなどを決定します。ワイヤーフレームやモックアップといった画面の設計図を作成します。

- 帳票設計: システムから出力される請求書や報告書などのレイアウトを設計します。

- 機能一覧: システムに実装される全機能をリストアップし、それぞれの機能の概要を記述します。

- データベース設計: システムで扱うデータ(顧客情報、商品情報など)の構造を定義します。

この外部設計の内容をまとめたものが「基本設計書」となり、発注者側はこのドキュメントを見て、要件が正しく反映されているか、使いやすいシステムになりそうかを確認します。

内部設計(詳細設計)

内部設計は、外部設計で決まった内容を、どのようにプログラミングして実現するか、システムの内部構造を詳細に設計する工程です。この設計書は主に開発者(プログラマー)が見るもので、専門的・技術的な内容が多くなります。

主な設計対象は以下の通りです。

- モジュール設計: 各機能を構成するプログラムの部品(モジュール)をどのように分割し、それぞれにどのような役割を持たせるかを設計します。

- データフロー設計: システム内部でのデータの流れや処理の手順を定義します。

- クラス設計: オブジェクト指向プログラミングにおいて、プログラムの構成要素であるクラスの構造や関係性を設計します。

この内部設計の内容をまとめたものが「詳細設計書」です。プログラマーは、この詳細設計書があれば、迷うことなく効率的にコーディング作業を進めることができます。

④ 開発・プログラミング

設計工程が完了すると、いよいよシステムの製造段階である開発・プログラミング工程に入ります。この工程では、プログラマーが詳細設計書に基づいて、プログラミング言語(Java, Python, PHP, C#など)を使い、実際にコンピューターが理解できる命令文(ソースコード)を記述(コーディング)していきます。

一般的に「システム開発」と聞いて多くの人がイメージするのが、このコーディング作業でしょう。しかし、見てきたように、これは全7工程の中の一つに過ぎません。しっかりとした企画、要件定義、設計があって初めて、質の高いプログラミングが可能になります。

この工程の成果物は、ソースコードそのものです。開発者はコーディングを行うだけでなく、他の開発者が書いたコードをレビューし合ったり、バージョン管理システム(Gitなど)を使ってソースコードを管理したりしながら、チームで協力して作業を進めます。

⑤ テスト

開発・プログラミング工程で作成されたシステムが、要件定義や設計書の通りに正しく動作するか、予期せぬ不具合(バグ)がないかを確認・検証するのがテスト工程です。テストは、小さな単位から始めて徐々に大きな単位へと範囲を広げていくのが一般的で、主に4つの段階に分かれています。

単体テスト

プログラムの最小単位であるモジュール(関数やクラスなど)が、個別に正しく動作するかを検証するテストです。開発者自身が、自分の作成したプログラム部分に対して行います。例えば、「消費税を計算する関数」が、さまざまな入力値に対して正しい計算結果を返すか、といったことを確認します。

結合テスト

単体テストをクリアした複数のモジュールを組み合わせて、モジュール間でデータの受け渡しなどが正しく行われるか、連携して意図通りに動作するかを検証するテストです。例えば、「商品選択モジュール」と「カート追加モジュール」を連携させ、商品を選んでカートに追加する一連の流れが問題なく機能するかを確認します。

総合テスト

すべてのモジュールを結合し、システム全体として完成した状態で、要件定義書や設計書で定められた機能や性能をすべて満たしているかを検証するテストです。本番環境に近い環境を用意し、実際の業務の流れに沿ってシステムを操作(シナリオテスト)したり、多くのアクセスが集中した場合の性能(負荷テスト)を確認したりします。

受け入れテスト

最終的にシステムを発注した側(ユーザー)が、完成したシステムが自分たちの要求通りになっているか、実際の業務で問題なく使えるかを確認するテストです。ユーザーテスト(UAT: User Acceptance Test)とも呼ばれます。このテストで発注者から承認が得られて初めて、システムは「検収完了」となり、リリースへと進むことができます。

⑥ 移行・リリース

テスト工程で品質が保証されたシステムを、実際にユーザーが利用できる本番環境へ展開し、公開する工程が移行・リリースです。

この工程では、単にプログラムをサーバーに設置するだけでなく、さまざまな付随作業が発生します。

- 環境構築: システムを稼働させるためのサーバーやネットワークなどのインフラを準備・設定します。

- データ移行: 旧システムで管理していたデータを、新しいシステムで使える形式に変換して登録します。この作業はミスが許されないため、慎重な計画とリハーサルが必要です。

- ユーザーへのトレーニング: 実際にシステムを利用する従業員や顧客に対して、操作説明会や研修を実施します。マニュアルの作成もこの段階で行います。

リリース方法には、特定の日時に一斉にシステムを切り替える「一斉移行」や、一部の部門やユーザーから段階的に切り替えていく「段階移行」などがあり、システムのリスクや影響範囲を考慮して最適な方法が選択されます。

⑦ 運用・保守

システムはリリースして終わりではありません。安定して稼働し続け、ビジネスの変化に対応していくために、継続的な管理と改善を行うのが運用・保守工程です。

- 運用: システムが正常に稼働しているかを日々監視し、障害が発生した際には迅速に復旧対応を行います。データのバックアップやセキュリティパッチの適用なども運用の重要な業務です。

- 保守: システムの不具合の修正、法改正やOSのバージョンアップへの対応、ユーザーからの問い合わせ対応、さらにはビジネスニーズの変化に伴う小規模な機能追加や改善などを行います。

運用・保守は、システムの価値を長期的に維持・向上させるための重要な工程であり、システム開発プロジェクトは、このフェーズまで見据えて計画する必要があります。

システム開発の代表的な手法5選

前章で解説した7つの工程を、どのような順序や方法で進めていくか。その枠組みとなるのが「開発手法(開発モデル)」です。プロジェクトの規模、目的、仕様変更の可能性など、特性に合わせて最適な手法を選択することが、プロジェクト成功の鍵を握ります。ここでは、代表的な5つの開発手法について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを解説します。

| 開発手法 | 概要 | メリット | デメリット | 向いている案件 |

|---|---|---|---|---|

| ウォーターフォール開発 | 企画から保守まで、各工程を滝の流れのように順番に進め、原則として後戻りしない。 | 計画的で進捗管理が容易。品質を確保しやすい。 | 仕様変更への対応が困難。開発期間が長くなる傾向がある。 | 仕様が明確で変更の可能性が低い大規模な基幹システムなど。 |

| アジャイル開発 | 「計画→設計→実装→テスト」という小さなサイクルを何度も繰り返し、機能単位で開発を進める。 | 仕様変更に柔軟に対応できる。顧客の満足度を高めやすい。 | 全体像の把握や厳密な進捗管理が難しい。 | 仕様が未確定な新規事業や、市場の変化が速いWebサービスなど。 |

| プロトタイプ開発 | 早期に試作品(プロトタイプ)を作成し、ユーザーに確認してもらいながら完成度を高めていく。 | 完成イメージの認識齟齬を防げる。ユーザーの満足度が高いものを開発しやすい。 | 試作品の作成にコストと時間がかかる。大規模開発には不向き。 | UI/UX(使いやすさ)が重要視されるシステムや、前例のない新しいシステムなど。 |

| スパイラル開発 | システムを機能ごとに分割し、重要な機能から「設計→開発→テスト→評価」のサイクルを繰り返して開発する。 | リスクを早期に発見・対応できる。大規模開発にも適用可能。 | 管理が複雑になり、コストが増加する可能性がある。 | 大規模で複雑、かつ技術的なリスクが高いプロジェクトなど。 |

| DevOps | 開発(Development)チームと運用(Operations)チームが密に連携し、開発からリリース、運用までを自動化・高速化する考え方。 | 開発・リリースのスピードが向上する。システムの安定性が高まる。 | 組織文化の変革や、専門的なツールの導入が必要。 | 頻繁なアップデートが求められるWebサービスやスマホアプリなど。 |

① ウォーターフォール開発

ウォーターフォール開発は、その名の通り、水が滝の上から下へ流れるように、企画→要件定義→設計→開発→テスト→リリースという各工程を順番に進めていく、最も古典的で伝統的な開発手法です。原則として前の工程が完全に完了しないと次の工程には進まず、後戻りは想定されていません。

メリット:

最大のメリットは、プロジェクト全体の見通しが立てやすく、進捗管理が容易であることです。各工程の開始前に、その工程でやるべきことと成果物が明確に定義されるため、スケジュールやコストの予測がしやすいという特徴があります。また、各工程で詳細なドキュメントを作成するため、品質を確保しやすく、プロジェクトメンバーの途中交代などにも対応しやすいです。

デメリット:

一方で、最大のデメリットは仕様変更への柔軟性に欠けることです。開発の後半、例えばテスト工程で要件定義の誤りが見つかった場合、手戻りのコストは甚大になります。そのため、開発途中で市場環境が変わったり、ユーザーのニーズが変化したりしても、柔軟に対応することが非常に困難です。

向いているプロジェクト:

この特性から、ウォーターフォール開発は、開発開始前に仕様を完全に確定できるプロジェクトに向いています。例えば、業務フローが確立されている大規模な基幹システム(会計、人事など)や、公的機関のシステムなど、要件が明確で変更の可能性が低い案件に適しています。

② アジャイル開発

アジャイル(Agile)とは「素早い」「機敏な」という意味で、変化への迅速な対応を重視する開発手法の総称です。ウォーターフォール開発のように最初に全体の詳細な計画を立てるのではなく、「計画→設計→実装→テスト」といった一連の工程を、機能単位の小さなサイクル(「イテレーション」や「スプリント」と呼ばれる、通常1〜4週間の期間)で何度も繰り返します。

メリット:

最大のメリットは、仕様変更に柔軟に対応できることです。短いサイクルごとに動くソフトウェアを開発し、顧客からのフィードバックをすぐに次のサイクルに反映させることができます。これにより、顧客が本当に求めている価値を提供しやすくなり、結果として顧客満足度の向上に繋がります。また、優先度の高い機能から開発していくため、早期に価値を提供できるのも利点です。

デメリット:

デメリットとしては、開発開始時点では全体の詳細な設計がないため、プロジェクトの全体像や最終的な着地点が見えにくい点が挙げられます。また、厳密なスケジュールやコストの管理が難しく、顧客や関係者にも頻繁なレビューや意思決定への参加が求められるため、密なコミュニケーションが不可欠です。

向いているプロジェクト:

アジャイル開発は、仕様が固まっていない、あるいは市場やユーザーの反応を見ながら改善を重ねていきたいプロジェクトに最適です。具体的には、前例のない新規事業の立ち上げ、トレンドの移り変わりが激しいWebサービスやスマートフォンアプリの開発などで広く採用されています。

③ プロトタイプ開発

プロトタイプ開発は、開発の早い段階でシステムの試作品(プロトタイプ)を作成し、それをユーザーに実際に触ってもらい、フィードバックを得ながら仕様を固めていく手法です。いきなり最終製品を作るのではなく、まずは外観や基本的な動作を確認できるモデルを作ることで、関係者間のイメージのずれを防ぎます。

メリット:

最大のメリットは、要件定義の段階で発生しがちな「作ったものがイメージと違った」という認識の齟齬を、早い段階で解消できることです。ユーザーは実際に動くものを見ることで、より具体的で的確なフィードバックを返すことができます。これにより、手戻りのリスクを大幅に削減し、最終的にユーザーの満足度が高いシステムを開発できます。

デメリット:

デメリットは、プロトタイプの作成に時間とコストがかかることです。特に、プロトタイプをそのまま廃棄する場合は、そのコストが無駄になる可能性があります。また、ユーザーがプロトタイプを最終製品と勘違いし、過度な期待を抱いてしまうケースや、フィードバックを反映し続けるうちにスコープがどんどん拡大してしまうリスクもあります。

向いているプロジェクト:

プロトタイプ開発は、システムの使いやすさ(UI/UX)が特に重要視されるプロジェクトに適しています。例えば、一般消費者向けのWebサービスや、操作性が業務効率に直結する専門的なツール、あるいはこれまでにない全く新しい概念のシステム開発などで効果を発揮します。

④ スパイラル開発

スパイラル開発は、システム全体を機能ごとに分割し、重要な機能やリスクの高い機能から、ウォーターフォール開発のようなサイクルを繰り返して開発を進めていく手法です。螺旋(スパイラル)を描くように、プロトタイプを作りながら「設計→開発→テスト→評価」というサイクルを反復し、徐々にシステムの完成度を高めていきます。

メリット:

ウォーターフォール開発の計画性と、プロトタイプ開発の柔軟性を兼ね備えている点が特徴です。各サイクルの最後に顧客からのフィードバックや評価を受けるため、仕様変更に比較的強く、同時にリスクの高い部分から着手することで、プロジェクト全体の大きな失敗を早期に防ぐことができます。大規模なシステム開発にも適用可能です。

デメリット:

管理が複雑になりやすい点がデメリットです。複数のサイクルを並行して管理する必要があり、進捗管理やコスト管理が煩雑になる傾向があります。そのため、経験豊富なプロジェクトマネージャーの存在が不可欠となります。

向いているプロジェクト:

スパイラル開発は、大規模で複雑、かつ技術的な不確実性やリスクが高いプロジェクトに向いています。例えば、OSの開発や、前例のない技術を用いた大規模な研究開発プロジェクトなどで採用されることがあります。

⑤ DevOps

DevOps(デブオプス)は、開発手法というよりも、開発(Development)チームと運用(Operations)チームが密に連携・協力し、ツールの活用によって開発からリリース、運用のプロセスを自動化することで、システム開発のライフサイクル全体を高速化・効率化するための考え方や文化を指します。

従来、開発チームは「新しい機能を作ること」を、運用チームは「システムを安定稼働させること」をそれぞれ目的としており、対立構造が生まれがちでした。DevOpsは、この壁を取り払い、共通の目標に向かって協力する体制を築きます。

具体的には、CI/CD(継続的インテグレーション/継続的デリバリー)と呼ばれる仕組みを導入します。これは、プログラマーが書いたコードを自動的にテストし、問題がなければ本番環境に自動でリリースする一連の流れを指します。

メリット:

CI/CDの導入により、開発した機能を迅速かつ頻繁にユーザーへ届けられるようになります。また、手作業によるミスが減り、テストが自動化されることで、システムの品質と安定性も向上します。

デメリット:

DevOpsを実践するには、CI/CDツールなどの導入コストがかかるほか、開発と運用の両方に精通したエンジニアが必要になります。また、単にツールを導入するだけでなく、組織全体の文化やマインドセットを変革する必要があり、そのハードルは決して低くありません。

向いているプロジェクト:

DevOpsは、スピード感が求められ、頻繁なアップデートが必要とされるWebサービスやスマートフォンアプリの開発と非常に相性が良いです。顧客からのフィードバックを素早くサービスに反映し、継続的に改善を続けるようなビジネスモデルに適しています。

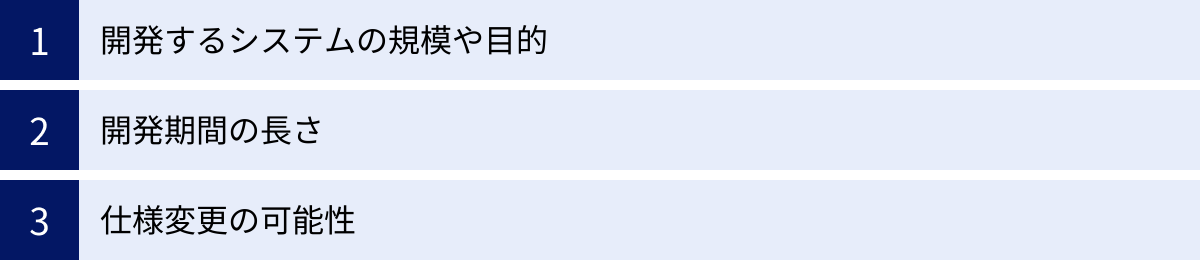

システム開発の手法を選ぶ際の3つのポイント

ここまで5つの代表的な開発手法を紹介してきましたが、「結局、自分のプロジェクトにはどれを選べばいいのか?」と迷う方もいるでしょう。最適な開発手法は、プロジェクトの特性によって異なります。ここでは、手法を選ぶ際に考慮すべき3つの重要なポイントを解説します。

① 開発するシステムの規模や目的

まず考えるべきは、これから作ろうとしているシステムがどのようなもので、どれくらいの規模なのかという点です。

例えば、全社的に利用する大規模な基幹システム(会計、販売管理など)をリプレイスするようなケースを考えてみましょう。このようなシステムは、業務フローが明確に決まっており、満たすべき機能や法的要件も厳密に定義されています。開発途中で仕様が大幅に変わることは考えにくく、それよりも計画通りに、高い品質で完成させることが最優先されます。この場合、各工程をきっちりと管理できるウォーターフォール開発が最も適していると言えるでしょう。

一方で、市場にまだ存在しない、全く新しいWebサービスを立ち上げる場合はどうでしょうか。この場合、最初から完璧な仕様を決めることは不可能です。どのような機能がユーザーに受け入れられるかは、実際にリリースして反応を見てみないと分かりません。したがって、まずは最小限の機能(MVP: Minimum Viable Product)で素早くリリースし、ユーザーのフィードバックを元に改善を繰り返していくアプローチが有効です。このようなプロジェクトには、変化に強いアジャイル開発が最適です。

また、専門家が使う特殊な分析ツールで、操作画面の使いやすさが成功を左右するようなシステムの場合は、早い段階で画面イメージを共有できるプロトタイプ開発が効果を発揮します。

このように、システムの目的(業務の安定稼働か、新規市場の開拓か)や規模(大規模か、小〜中規模か)によって、適した開発手法は大きく異なります。「何を作るのか」を明確にすることが、手法選択の第一歩です。

② 開発期間の長さ

次に考慮すべきは、プロジェクトに与えられた期間、つまり納期です。開発手法によって、スケジュールの考え方や管理方法が異なります。

ウォーターフォール開発は、プロジェクト開始時に全体の詳細な計画を立て、WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)などを用いて各工程のスケジュールを厳密に管理します。納期が絶対であり、計画通りに進めることが重視されるプロジェクトに適しています。ただし、全工程を順番に進めるため、システム全体が完成してユーザーが実際に触れるようになるまでには、長い期間を要します。

一方、アジャイル開発は、短いサイクル(スプリント)を繰り返す中で、優先度の高い機能から順にリリースしていきます。そのため、プロジェクト開始から比較的早い段階で、一部の機能だけでもユーザーに価値を提供し始めることができます。納期までにすべての機能が完成することを保証するのではなく、「納期までにどこまで作れるか」というアプローチを取ることが多いです。市場投入までの時間(Time to Market)を重視し、競合よりも早くサービスをリリースしたい場合には、アジャイル開発やDevOpsが非常に有効な選択肢となります。

ただし、注意点として、アジャイル開発が必ずしも「ウォーターフォールより早く終わる」わけではありません。柔軟な仕様変更を受け入れる分、最終的な開発期間が当初の想定より長くなる可能性もあります。「厳格な納期を守りたい」のか、「できるだけ早く価値を提供し始めたい」のか、プロジェクトの優先順位を明確にすることが重要です。

③ 仕様変更の可能性

最後に、そして最も重要なポイントの一つが、開発途中で仕様変更が発生する可能性がどの程度あるかという点です。

プロジェクト開始時点で、必要な機能や要件がすべて明確になっており、今後も変わる可能性が極めて低いのであれば、ウォーターフォール開発が適しています。最初に仕様を固めてしまえば、後は計画に沿って効率的に開発を進めることができます。

しかし、現代のビジネス環境は変化が激しく、開発の途中で「競合が新しい機能を追加した」「ユーザーから予想外の要望が来た」「関連する法律が変わった」といった理由で、仕様変更を余儀なくされるケースは少なくありません。このような不確実性が高いプロジェクトでウォーターフォール開発を採用してしまうと、変更に対応するための手戻りコストが膨大になったり、完成した頃には時代遅れのシステムになっていたりするリスクがあります。

仕様変更が頻繁に発生することが予想されるプロジェクトでは、迷わずアジャイル開発やプロトタイプ開発といった、変化に柔軟な手法を選択すべきです。これらの手法は、そもそも「仕様は変わりうるもの」という前提に立って設計されています。短いサイクルでフィードバックを得ながら開発を進めることで、軌道修正を容易にし、常にビジネス価値の高い機能を提供し続けることができます。

特に、発注者と開発会社の間で結ばれる契約形態も、この点と密接に関係します。完成責任を負う「請負契約」はウォーターフォール開発と相性が良く、一方で作業時間に対して報酬を支払う「準委任契約」は、仕様変更に柔軟に対応する必要があるアジャイル開発と相性が良いとされています。

これらの3つのポイントを総合的に検討し、自社のプロジェクトの特性を正しく理解することが、最適な開発手法を選択し、プロジェクトを成功に導くための鍵となります。

システム開発の主な進め方

システム開発を実際に行うにあたり、「誰が開発を担当するのか」という視点で大きく2つの進め方があります。「自社で開発する(内製)」か、「外部の専門会社に委託する(外注)」かです。それぞれにメリットとデメリットがあり、企業の状況やプロジェクトの性質によって最適な選択は異なります。

自社で開発する

自社で開発する(内製)とは、社内にエンジニアやデザイナー、プロジェクトマネージャーといった開発チームを抱え、企画から開発、運用・保守までを一貫して自社内で行う方法です。

自社開発のメリット:

- コミュニケーションの円滑化と迅速な意思決定: 開発チームが社内にいるため、関係者間のコミュニケーションが非常にスムーズです。仕様の確認や問題発生時の相談などを迅速に行えるため、開発スピードが向上します。経営層の意向や事業戦略の変更などをダイレクトに開発に反映させることも容易です。

- 開発ノウハウの社内蓄積: 開発を通じて得られた技術的な知見や、システムの仕様に関する知識がすべて社内に蓄積されます。これは、将来的なシステムの改修や新しいシステムの開発において、非常に大きな資産となります。システムのブラックボックス化を防ぎ、長期的な視点での改善や運用が可能になります。

- 柔軟な仕様変更への対応: 外部委託の場合、仕様変更には追加の見積もりや契約変更が必要となり、時間とコストがかかります。自社開発であれば、ビジネスの状況変化に応じて、優先順位を柔軟に変更しながら開発を進めることができます。

- 長期的なコスト抑制: 初期投資として人材採用や教育コストはかかりますが、一度体制が整えば、外部に支払う委託費用は発生しません。複数のシステムを継続的に開発・改修していく場合、長期的にはトータルコストを抑えられる可能性があります。

自社開発のデメリット:

- 高度なスキルを持つ人材の確保・育成が困難: 最大の課題は、優秀なIT人材の確保です。特に専門性の高い分野や最新技術に対応できるエンジニアは採用競争が激しく、多大なコストと時間がかかります。また、採用後も継続的な教育やキャリアパスの提供が必要です。

-

- 開発リソースの限界と属人化のリスク: 社内のエンジニア数は限られているため、大規模なプロジェクトや複数のプロジェクトを同時に進めることは難しい場合があります。また、特定の社員がシステムの全体像を一人で把握している状態(属人化)に陥ると、その社員が退職した場合にシステムの保守や改修が困難になるという大きなリスクを抱えることになります。

- 技術的な視野の狭まり: 社内のメンバーだけで開発を続けていると、技術選定が偏ったり、新しい技術トレンドへの追随が遅れたりする可能性があります。外部の客観的な視点や新しい知識を取り入れにくい環境になることがあります。

自社開発が向いているケース:

企業のコアコンピタンスとなる独自のシステムや、頻繁な改善が求められるサービスを開発する場合、また、IT部門が充実しており、継続的にシステム開発を行っていく明確な戦略がある企業に向いています。

外部の専門会社に委託する

外部の専門会社に委託する(外注)とは、システム開発会社やソフトウェアハウス、フリーランスのエンジニアなどに、システム開発の全部または一部を依頼する方法です。

外部委託のメリット:

- 専門知識と高い技術力の活用: 自社にない専門的な技術(例:AI、IoT、ブロックチェーンなど)や、特定の業界・業務に関する豊富な開発ノウハウを持つ専門家の力を借りることができます。これにより、高品質なシステムを開発できる可能性が高まります。

- 開発リソースの迅速な確保と期間短縮: 自社でエンジニアを採用・育成するには時間がかかりますが、外部委託であれば、経験豊富な開発チームをすぐに確保できます。これにより、プロジェクトをスピーディに立ち上げ、開発期間を短縮することが可能です。

- コストの最適化とリソースの集中: エンジニアを正社員として雇用する場合、給与や社会保険料などの固定費が発生します。外部委託であれば、必要な時に必要な分だけリソースを確保できるため、コストを変動費化できます。また、自社の社員は本来のコア業務に集中させることができます。

外部委託のデメリット:

- 委託コストの発生: 当然ながら、開発を依頼するための費用が発生します。システムの規模や複雑さによっては、高額になることもあります。

- コミュニケーションの課題: 物理的な距離や企業文化の違いから、意思疎通がうまくいかないことがあります。要件や仕様が正確に伝わらないと、「期待していたものと違うシステムができてしまった」という事態に陥るリスクがあります。密なコミュニケーションを取るための管理コストも必要になります。

- 社内にノウハウが蓄積されにくい: 開発プロセスが委託先のブラックボックスになりやすく、技術的な知見やシステムの詳細な仕様が社内に残りにくいという課題があります。これにより、将来的なメンテナンスや改修を同じ会社に依存し続けることになりかねません。

- セキュリティリスク: 開発を委託する際には、自社の機密情報や顧客データなどを外部の会社に提供する必要があります。委託先のセキュリティ管理体制が不十分な場合、情報漏洩のリスクが伴います。

外部委託が向いているケース:

社内に開発リソースや専門知識がない場合、特定の期間内にシステムを完成させる必要がある場合、または非コア業務のシステム化を進めたい企業に向いています。多くの企業にとって、現実的な選択肢となることが多いでしょう。

システム開発を外部委託するメリット・デメリット

システム開発を外部の専門会社に委託することは、多くの企業にとって有効な選択肢ですが、そのメリットとデメリットを深く理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。ここでは、外部委託を検討する上で知っておくべき3つのメリットと3つのデメリットを、より具体的に掘り下げて解説します。

外部委託する3つのメリット

① コストを削減できる

「外部委託は費用がかかる」というイメージがあるかもしれませんが、トータルコストで考えると、自社開発よりも費用を抑えられるケースは少なくありません。その理由は、人件費に関する考え方の違いにあります。

自社で専門性の高いエンジニアを正社員として雇用する場合、給与だけでなく、社会保険料、福利厚生費、採用コスト、教育研修費など、多くの付随的なコストが発生します。これらの費用は、プロジェクトが稼働していない期間も継続的に発生する「固定費」となります。

一方、外部委託の場合は、必要なスキルを持つ人材を、必要な期間だけ確保することができます。これは、コストを「変動費」としてコントロールできることを意味します。例えば、3ヶ月間のプロジェクトのためにエンジニアを3人雇用するのは現実的ではありませんが、委託であれば可能です。これにより、人件費の固定化を避け、経営資源を効率的に配分できます。

さらに、近年では国内の企業だけでなく、人件費が比較的安価な海外の企業に開発を委託する「オフショア開発」という選択肢も広がっています。オフショア開発をうまく活用すれば、開発コストを大幅に削減することも可能です。

ただし、注意点として、見積もり金額の安さだけで委託先を選ぶのは危険です。品質が低ければ、後から修正に多大なコストがかかることもあります。表面的な金額だけでなく、品質やサポート体制を含めたトータルなコストパフォーマンスで判断することが重要です。

② 開発期間を短縮できる

ビジネスの世界では、スピードが競争優位性に直結します。外部委託は、開発期間を大幅に短縮し、市場投入までの時間(Time to Market)を早める上で非常に有効です。

自社で開発チームを立ち上げる場合、まず人材の要件定義から始まり、採用活動、面接、そして採用後の教育やチームビルディングといったプロセスが必要で、実際に開発に着手できるまでには数ヶ月、あるいはそれ以上の時間がかかることも珍しくありません。

一方、システム開発会社は、すでに経験豊富なエンジニアやデザイナー、プロジェクトマネージャーで構成されたチームを抱えています。そのため、契約後すぐにプロジェクトをスタートさせることが可能です。彼らは数多くの開発プロジェクトを経験しており、効率的な開発プロセスやプロジェクト管理のノウハウを持っているため、開発自体もスムーズに進むことが期待できます。

特に、特定の技術領域(例:スマートフォンアプリ開発、クラウドインフラ構築など)に特化した開発会社に依頼すれば、自社で一から技術を習得する時間を完全にスキップできます。これにより、競合他社よりも早く新しいサービスを市場に投入し、先行者利益を得るチャンスが広がります。

③ 専門知識を活用して高品質な開発ができる

システム開発の技術は日進月歩で、AI、機械学習、ブロックチェーン、クラウドネイティブ技術など、次々と新しい技術が登場しています。自社内だけでこれらの最新技術すべてに追随し、専門知識を維持し続けるのは非常に困難です。

外部の開発会社は、特定の技術領域や業界(例:金融、医療、不動産など)に特化していることが多く、自社にはない深い専門知識や豊富な開発実績を持っています。彼らに依頼することで、最新の技術トレンドを取り入れた、高品質で競争力のあるシステムを開発できます。

例えば、セキュリティ対策一つとっても、専門家でなければ気づかないような脆弱性や、最新の攻撃手法への対策が必要です。セキュリティの専門知識が豊富な会社に委託すれば、堅牢で信頼性の高いシステムを構築できます。

また、開発会社は多くの企業の課題解決に携わってきた経験から、発注者側が気づいていない潜在的な課題を指摘したり、より良いシステムにするための客観的な視点から付加価値の高い提案をしてくれたりすることもあります。これは、自社内だけの視点では得難い、外部委託ならではの大きなメリットと言えるでしょう。

外部委託する3つのデメリット

① コミュニケーションの課題が発生しやすい

外部委託における最も一般的で、かつ深刻な問題がコミュニケーションの課題です。発注者と開発会社は、別の組織であり、物理的に離れた場所で作業をすることが多いため、認識の齟齬や意図の誤解が生じやすくなります。

例えば、発注者が「当たり前」だと思っている業務知識や業界の専門用語が、開発会社には全く通じないことがあります。逆に、開発会社が使う技術的な専門用語を発注者が理解できず、重要な仕様確認が曖昧なまま進んでしまうこともあります。こうした小さなすれ違いが積み重なると、最終的に「こんなはずではなかった」という成果物が出来上がってしまうリスクが高まります。

この課題を克服するためには、意識的にコミュニケーションの機会を増やし、仕組み化することが不可欠です。具体的には、以下のような対策が有効です。

- 定例会議の実施: 週に一度など、定期的に対面またはオンラインで進捗確認や課題共有の場を設ける。

- コミュニケーションツールの活用: SlackやMicrosoft Teamsなどのビジネスチャットツールを導入し、日々の細かな確認や相談を気軽に行える環境を作る。

- 担当窓口(キーマン)の明確化: 発注者側、開発会社側双方で、責任を持って意思決定や情報伝達を行う担当者を明確に定める。

スムーズなコミュニケーションは、プロジェクトの成否を分ける重要な要素です。

② 社内に開発ノウハウが蓄積されにくい

開発プロセスを外部に完全に委託してしまうと、システムがどのような技術で作られ、どのような構造になっているのか、といった重要な情報が社内に残りにくくなります。これは「ノウハウの空洞化」や「システムのブラックボックス化」と呼ばれる問題です。

この状態に陥ると、以下のようなリスクが生じます。

- 特定のベンダーへの依存: システムの些細な修正や機能追加ですら、開発を委託した会社に依頼せざるを得なくなります。これにより、価格交渉力が弱まったり、その会社の都合に振り回されたりする可能性があります。

- 将来的な内製化の障壁: いずれは自社でシステムを運用・改修したいと考えても、ノウハウがなければ引き継ぐことが非常に困難になります。

- 迅速なトラブル対応の遅れ: システムに障害が発生した際、社内に原因を究明できる人材がいないため、対応が後手に回り、ビジネスへの影響が大きくなる可能性があります。

このデメリットを軽減するためには、開発会社に「丸投げ」するのではなく、発注者側も主体的にプロジェクトに関与する姿勢が重要です。具体的には、設計書のレビューに積極的に参加したり、納品物として詳細なドキュメント(設計書、ソースコード、テスト仕様書など)を漏れなく提出してもらったりすることが有効な対策となります。

③ セキュリティのリスクがある

システム開発を外部に委託するということは、自社の重要な経営情報、顧客の個人情報、技術情報などを、外部の組織と共有することを意味します。もし委託先のセキュリティ管理体制がずさんであれば、そこから情報が漏洩し、企業の信用を失墜させるような重大なインシデントに繋がるリスクがあります。

特に、委託先がさらに別の会社に再委託(二次下請け)を行っている場合、情報の管理範囲が広がり、リスクはさらに増大します。

このようなセキュリティリスクに備えるためには、契約前の段階で委託先の選定を慎重に行うことが極めて重要です。具体的には、以下のような点を確認しましょう。

- 秘密保持契約(NDA)の締結: プロジェクトに関する情報を第三者に漏らさないことを法的に約束させます。

- セキュリティ認証の取得状況: ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証やプライバシーマークなど、客観的な基準でセキュリティ体制が評価されているかを確認します。

- 社内のセキュリティポリシー: 開発場所への入退室管理、従業員へのセキュリティ教育、データの取り扱いルールなどが明確に定められ、遵守されているかを確認します。

コストや技術力だけでなく、信頼できる情報管理体制を持っているかどうかも、委託先を選ぶ上で絶対に欠かせない評価軸です。

システム開発の依頼先を選ぶ際のポイント

外部委託を成功させるためには、自社のプロジェクトに最適なパートナー、つまり開発会社を選ぶことが何よりも重要です。しかし、世の中には数多くの開発会社があり、どこに依頼すれば良いか迷ってしまうかもしれません。ここでは、依頼先を選定する際にチェックすべき4つの重要なポイントを解説します。

開発したいシステムの実績があるか

まず最初に確認すべきは、その開発会社が、あなたが作ろうとしているシステムと類似のシステムを開発した実績があるかという点です。

例えば、不動産業界向けの顧客管理システムを開発したいのであれば、不動産業界の業務知識を持ち、同様のシステム開発経験が豊富な会社を選ぶべきです。ECサイトを構築したいのであれば、ECサイトの構築実績、特に決済システムや在庫管理システムとの連携経験が豊富な会社が望ましいでしょう。

なぜ実績が重要なのでしょうか。それは、類似システムの開発経験がある会社は、その業界特有の課題やユーザーのニーズ、注意すべき点をすでに熟知しているからです。これにより、要件定義の段階で的確な提案が期待でき、コミュニケーションもスムーズに進みます。ゼロから業界知識を説明する必要がないため、開発プロセス全体が効率化され、手戻りのリスクも低減します。

実績を確認する際は、開発会社の公式サイトに掲載されている「開発実績」や「導入事例」のページをチェックしましょう。ただし、サイトに掲載されている情報だけを鵜呑みにするのではなく、問い合わせや商談の際に、より具体的な話を聞くことが重要です。「どのような課題を抱える顧客に対して、どのようなシステムを開発し、その結果どのような成果(業務効率化、売上向上など)に繋がったのか」までを詳しくヒアリングすることで、その会社の本当の実力を見極めることができます。

コミュニケーションはスムーズか

システム開発は、数ヶ月から時には1年以上に及ぶ長期的なプロジェクトです。その間、開発会社とは密に連携を取りながら進めていくことになります。そのため、担当者とのコミュニケーションが円滑に行えるかどうかは、技術力と同じくらい重要な選定ポイントです。

商談や問い合わせの段階から、相手のコミュニケーションスタイルを注意深く観察しましょう。チェックすべき点は以下の通りです。

- レスポンスの速さと丁寧さ: 問い合わせへの返信は迅速か。質問に対して的確で分かりやすい回答をくれるか。

- ヒアリング能力: こちらの話を真摯に聞き、課題や要望の本質を深く理解しようと努めているか。一方的に自社のサービスを説明するだけではないか。

- 専門用語の翻訳能力: こちらがITに詳しくないことを理解した上で、専門用語を避け、平易な言葉で説明してくれるか。

- 提案力: こちらの要望をただ受け入れるだけでなく、より良いシステムにするための積極的な提案をしてくれるか。リスクや懸念点についても率直に伝えてくれるか。

どれだけ技術力が高くても、コミュニケーションがうまくいかなければ、プロジェクトは円滑に進みません。「この人たちとなら、一緒に良いものを作っていけそうだ」と信頼関係を築けるかどうか、という感覚的な部分も大切にしましょう。

見積もりの内容は適切か

複数の開発会社から見積もりを取ると、その金額に大きな差があることに驚くかもしれません。しかし、単純に「一番安い会社」を選ぶのは非常に危険です。重要なのは、金額そのものではなく、その見積もりがどのような根拠に基づいて算出されているかです。

良い見積書は、「一式 ●●円」といった大雑把なものではなく、以下のような内訳が詳細に記載されています。

- 工程ごとの工数: 「要件定義」「設計」「開発」「テスト」といった各工程に、それぞれ何人月(エンジニア1人が1ヶ月稼働した場合の作業量)の工数を見込んでいるか。

- 単価: エンジニアやプロジェクトマネージャーなど、役割ごとの単価(人月単価)。

- 諸経費: サーバー費用やライセンス費用など、開発費以外に必要な費用。

詳細な内訳が記載されている見積書は、その会社がプロジェクトの全体像を正確に把握し、実現可能な計画を立てている証拠でもあります。逆に、内訳が不明瞭な見積もりは、後から「この作業は含まれていなかった」として追加費用を請求されるリスクがあります。

また、極端に安い見積もりにも注意が必要です。経験の浅いエンジニアが担当したり、テスト工程を簡略化したりすることで、品質が犠牲になっている可能性があります。安かろう悪かろうでは、結局、改修費用で高くついてしまいます。

複数社の見積もりを比較し、各工程の工数や単価の相場観を掴んだ上で、その金額が品質やサービス内容に見合っているかを慎重に判断しましょう。

アフターフォローは充実しているか

システムはリリースしたら終わりではなく、そこからが本当のスタートです。稼働後に発生する不具合への対応、サーバーの監視、セキュリティアップデート、ユーザーからの問い合わせ対応など、継続的な運用・保守が不可欠です。

そのため、依頼先を選ぶ際には、開発後のアフターフォローや保守・運用体制がどのようになっているかを必ず確認しましょう。確認すべきポイントは以下の通りです。

- 保守契約の有無と内容: 保守契約は用意されているか。その契約にはどこまでの作業が含まれるのか(例:障害対応、問い合わせ対応、定期メンテナンスなど)。

- 保証期間: リリース後、どのくらいの期間、無償で不具合修正(瑕疵担保)に対応してくれるのか。

- サポート体制: 障害が発生した場合、どのような連絡手段(電話、メール、チャットなど)で、どの時間帯(平日日中のみ、24時間365日など)に対応してくれるのか。

- 将来的な機能追加への対応: ビジネスの成長に合わせてシステムを改修・拡張したい場合に、柔軟に対応してもらえるか。

開発力だけでなく、リリース後も長期的にビジネスを支えるパートナーとして、安心して任せられる会社かどうかを見極めることが、システムを長く活用していく上で非常に重要です。

システム開発を成功させるための重要なポイント

優れた開発会社を選んだとしても、発注者側の関わり方次第でプロジェクトの成否は大きく変わります。開発会社にすべてを任せる「丸投げ」では、成功はおぼつきません。ここでは、発注者としてシステム開発を成功に導くために、絶対に押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。

開発の目的やゴールを明確にする

プロジェクトを始める前に、そしてプロジェクトを進めている最中も、常に立ち返るべき原点があります。それは、「何のために、誰のどんな課題を解決するために、このシステムを作るのか」という開発の目的です。

この目的が曖昧なままプロジェクトを進めてしまうと、さまざまな問題が発生します。例えば、会議で声の大きい人の意見に流されて不要な機能が追加されたり、開発の方向性がブレてスケジュールが遅延したり、最終的に完成したシステムが誰の課題も解決せず、誰にも使われない「無駄な投資」に終わってしまったりします。

こうした事態を避けるために、プロジェクトの初期段階で、関係者全員が納得する明確な目的とゴールを設定することが不可欠です。ゴールは、「売上を10%向上させる」「問い合わせ対応にかかる時間を一人あたり平均20分短縮する」のように、できるだけ具体的で測定可能な指標(KPI)で設定することが望ましいです。

この明確化された目的とゴールは、プロジェクトの「北極星」となります。開発途中で仕様の追加や変更に関する判断に迷ったとき、「この変更は、当初の目的に貢献するだろうか?」と問いかけることで、常に正しい意思決定を下すことができます。この目的とゴールを開発会社としっかりと共有し、共通認識を持つことが、成功への第一歩です。

開発会社に丸投げしない

外部の専門会社に開発を委託したとしても、「お金を払っているのだから、あとは専門家にお任せ」という姿勢は絶対に避けるべきです。システム開発は、家を建てるのと同じです。いくら優秀な建築家に依頼しても、施主(発注者)がどのような家に住みたいのか、どのような生活を送りたいのかを伝えなければ、満足のいく家は建ちません。

発注者側もプロジェクトの重要な一員であり、主体的な当事者であるという意識を持つことが極めて重要です。具体的には、以下のような積極的な関与が求められます。

- 要件定義への深いコミットメント: 現場の業務を最もよく知っているのは、発注者側の担当者です。ヒアリングには積極的に協力し、システムの仕様を決める会議には必ず出席して、必要な機能や使い勝手について自分の言葉で伝える必要があります。

- 定期的な進捗確認とフィードバック: 定例会議などを通じて、開発の進捗状況を常に把握しましょう。設計書や開発途中の画面(モックアップ)などを確認し、イメージと違う点があれば、早い段階でフィードバックを行うことが手戻りを防ぎます。

- 迅速な意思決定: 開発の現場では、仕様に関する確認や判断が日々発生します。発注者側の確認待ちで開発がストップしてしまうと、スケジュール全体に遅れが生じます。担当者は、社内の関係者を調整し、迅速に意思決定を下す責任を負います。

開発会社はシステム開発のプロですが、あなたの会社の業務のプロではありません。両者がそれぞれの専門知識を持ち寄り、協力し合う「パートナー」としてプロジェクトを進める。この姿勢こそが、成功の鍵を握ります。

複数社を比較検討する

初めてシステム開発を依頼する場合や、付き合いのある特定の開発会社がある場合でも、必ず複数の会社から話を聞き、提案と見積もりを比較検討(相見積もり)することを強く推奨します。

1社だけの話を聞いて決めてしまうと、その会社の提案内容や見積もり金額が果たして妥当なものなのか、客観的に判断することができません。複数社を比較することで、以下のようなメリットが得られます。

- 相場観の把握: 開発費用の適正な価格帯を把握できます。これにより、不当に高い見積もりや、逆に品質が懸念される安すぎる見積もりを見抜くことができます。

- 提案内容の比較: 各社が自社の課題をどのように理解し、どのような解決策を提案してくるかを比較できます。ある会社では気づかなかった新しい視点や、より優れたアプローチが見つかることもあります。

- 各社の強み・弱みの理解: A社は技術力は高いが、デザインはあまり得意ではない。B社は業界知識は豊富だが、最新技術への対応は少し遅れている、といった各社の特徴が見えてきます。自社のプロジェクトで最も重視するポイントに強みを持つ会社を選ぶことができます。

比較検討する際は、提案依頼書(RFP)を作成し、各社に同じ条件で提案を依頼すると、比較がしやすくなります。時間と手間はかかりますが、このプロセスを丁寧に行うことが、最終的に自社にとって最高のパートナーを見つけるための最も確実な方法です。焦って1社に決めてしまうのではなく、じっくりと時間をかけて、納得のいく依頼先を選びましょう。

まとめ

本記事では、システム開発の全体像を理解するために、その基本的な定義から、具体的な7つの工程、代表的な5つの開発手法、そしてプロジェクトを成功に導くためのポイントまで、幅広く解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- システム開発の工程: システム開発は、「①企画 → ②要件定義 → ③設計 → ④開発 → ⑤テスト → ⑥移行・リリース → ⑦運用・保守」という一連の流れで進められます。特に、プロジェクトの土台となる「要件定義」が最も重要です。

- システム開発の手法: プロジェクトの特性に合わせて最適な手法を選ぶ必要があります。仕様が明確な大規模開発にはウォーターフォール開発、仕様変更に柔軟に対応したい新規事業などにはアジャイル開発が適しています。

- 開発の進め方: 自社で開発する「内製」と、外部に委託する「外注」があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、自社のリソースやプロジェクトの性質を考慮して選択する必要があります。

- 外部委託を成功させるには: 開発会社を選ぶ際は、「実績」「コミュニケーション」「見積もりの妥当性」「アフターフォロー」の4つのポイントを必ずチェックしましょう。そして、発注者側も「目的を明確にする」「丸投げしない」「複数社を比較検討する」という主体的な姿勢でプロジェクトに関わることが不可欠です。

システム開発は、決して簡単な道のりではありません。しかし、そのプロセスを正しく理解し、適切なパートナーと共に、一つひとつの工程を丁寧に進めていけば、ビジネスに大きな変革をもたらす強力なツールとなり得ます。

この記事が、あなたのシステム開発プロジェクトを成功に導くための一助となれば幸いです。まずは自社の課題を整理し、開発の目的を明確にすることから始めてみましょう。