システム開発を外部に依頼しようと考えたとき、多くの担当者が最初に直面する課題が「費用の見積もり」です。Webサイトや業務システム、スマートフォンアプリなど、作りたいシステムの構想はあっても、一体どれくらいの費用がかかるのか見当がつかず、予算策定に苦労するケースは少なくありません。

システム開発の費用が分かりにくい主な理由は、その本質がオーダーメイドである点にあります。既製品とは異なり、企業の個別具体的な課題を解決するために、一つひとつ要件を定義し、設計・開発を進めていくため、定価というものが存在しません。搭載する機能の数や複雑さ、デザインのクオリティ、連携する外部システムの有無など、無数の要素が絡み合って最終的な費用が決まります。

しかし、費用の仕組みや相場観を正しく理解しないままプロジェクトを進めてしまうと、「想定外の追加費用が発生した」「予算内で作れる機能が限定的で、目的を達成できなかった」といった失敗につながりかねません。適切な予算を確保し、費用対効果の高いシステム開発を実現するためには、まず「何に」「どれくらい」費用がかかるのか、その全体像を把握することが不可欠です。

この記事では、システム開発の費用がどのように決まるのかという基本的な仕組みから、具体的な費用の内訳、料金体系、そしてシステムの種類や開発手法、外注先別の費用相場までを網羅的に解説します。さらに、開発費用を賢く抑えるための実践的なポイントや、見積もり依頼時の注意点、活用できる補助金・助成金についても詳しくご紹介します。

システム開発の発注が初めての方でも、この記事を読めば、自社のプロジェクトにおける費用の概算を立て、開発会社と対等に交渉を進めるための知識が身につきます。ぜひ最後までお読みいただき、成功するシステム開発プロジェクトの第一歩を踏み出してください。

目次

システム開発の費用が決まる仕組みとは?

システム開発の費用を理解する上で、最も重要な前提知識は「何がコストの大部分を占めているのか」を知ることです。結論から言うと、その大半は「人件費」です。この章では、なぜ人件費が中心となるのか、そしてその人件費がどのように計算されるのか、基本的な仕組みを詳しく見ていきましょう。

費用の大部分は人件費で決まる

システム開発は、最先端の技術を扱う一方で、その実態は非常に「労働集約型」の産業です。つまり、システムの品質や開発スピードは、プロジェクトに携わるエンジニアやデザイナー、プロジェクトマネージャーといった「人」のスキルと、彼らが費やす「時間」に大きく依存します。

例えば、家を建てる際に、腕の良い大工さんが時間をかけて丁寧に作業するほど、立派で頑丈な家が建つのと同じです。システム開発も、優秀なエンジニアが複雑な要件を整理し、バグの少ないコードを書き、使いやすいデザインを考案するために、相応の時間を投じる必要があります。

そのため、システム開発の見積もりにおいて、費用の総額の約7割から8割は人件費で構成されるのが一般的です。残りの2割から3割が、サーバー代やソフトウェアライセンス料などの設備・諸経費、そして開発会社の利益となります。

この事実を理解することは非常に重要です。なぜなら、見積もり金額が高いと感じたとき、その背景には「高度なスキルを持つエンジニアが多数、長期間にわたって関わる必要がある」という理由が隠されていることが多いからです。逆に、極端に安い見積もりは、スキルが未熟なエンジニアが担当したり、テスト工程を簡略化したりするなど、品質低下のリスクをはらんでいる可能性も示唆します。

したがって、システム開発の費用を検討する際は、単に金額の大小だけでなく、その金額がどのようなスキルを持つ人材が、どれくらいの期間をかけて作業することの対価なのかを理解することが、適切な発注先選定の鍵となります。

人件費の計算方法「人月単価」とは

システム開発業界では、人件費を計算するための共通の指標として「人月(にんげつ)」という単位が広く用いられています。これは、プロジェクトに必要な工数(作業量)を表す単位です。

「1人月」とは、1人のエンジニアが1ヶ月間(約160時間程度)稼働した場合の作業量を指します。例えば、「このプロジェクトの規模は10人月です」と言われた場合、それは「1人のエンジニアが10ヶ月間かかる作業量」もしくは「10人のエンジニアが1ヶ月間で完了する作業量」と解釈できます。

そして、この人月にエンジニア1人あたりの月額単価を掛け合わせたものが、プロジェクトの人件費となります。このエンジニア1人あたりの単価を「人月単価」と呼びます。

人件費の計算式は以下の通りです。

開発費用(人件費) = 人月単価 × 開発期間(月数) × 開発人数

この計算式を分解して見てみましょう。

- 人月単価: エンジニアのスキルレベルや経験、担当する役割(プロジェクトマネージャー、システムエンジニア、プログラマーなど)によって変動します。一般的に、スキルが高く経験豊富なエンジニアほど単価は高くなります。

- 開発期間(月数) × 開発人数: これらを掛け合わせたものが、プロジェクトの総工数、つまり総人月数となります。開発するシステムの機能が多ければ多いほど、また一つひとつの機能が複雑であるほど、必要な工数は増大します。

【人月単価の一般的な相場】

| 職種・スキルレベル | 人月単価の目安 | 主な役割 |

|---|---|---|

| 上級エンジニア / PM | 120万円~180万円以上 | プロジェクト全体の管理、高度な技術判断、要件定義 |

| 中級エンジニア / SE | 80万円~120万円 | 基本設計、詳細設計、主要機能の実装 |

| 初級エンジニア / PG | 60万円~80万円 | 設計書に基づくプログラミング、テスト |

| デザイナー / UI/UX | 70万円~110万円 | 画面デザイン、ユーザー体験の設計 |

※上記はあくまで目安であり、開発会社や個人のスキル、契約形態によって変動します。

例えば、中級エンジニア(人月単価100万円)が3名、初級エンジニア(人月単価70万円)が2名のチームで、開発期間が6ヶ月のプロジェクトを考えてみましょう。

- 中級エンジニアの人件費: 100万円 × 3人 × 6ヶ月 = 1,800万円

- 初級エンジニアの人件費: 70万円 × 2人 × 6ヶ月 = 840万円

- 合計人件費: 1,800万円 + 840万円 = 2,640万円

このように、「人月」と「人月単価」の概念を理解することで、開発会社から提示された見積もりの根拠を読み解き、費用の妥当性を判断する手助けとなります。

システム開発における費用の内訳

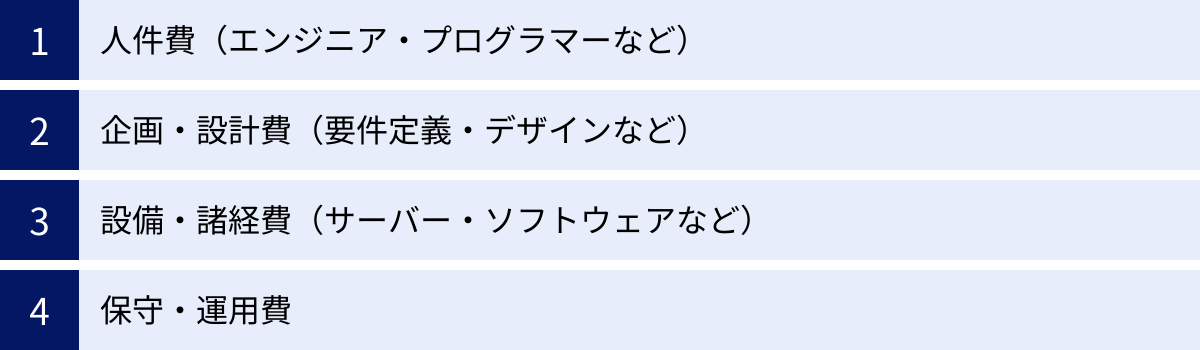

システム開発の見積書には、さまざまな項目が記載されていますが、それらは大きく4つのカテゴリーに分類できます。「人件費」「企画・設計費」「設備・諸経費」「保守・運用費」です。これらの内訳を理解することで、費用の全体像をより深く把握し、どこにコストがかかっているのかを明確にできます。

人件費(エンジニア・プログラマーなど)

前章で解説した通り、人件費はシステム開発費用の中で最も大きな割合を占める要素です。プロジェクトには、様々な役割を持つ専門家がチームとして関わります。それぞれの役割と、なぜその専門性が必要なのかを見ていきましょう。

- プロジェクトマネージャー(PM): プロジェクト全体の責任者です。スケジュール管理、予算管理、品質管理、チームメンバーの調整、顧客との折衝など、多岐にわたるマネジメント業務を担います。PMのスキルがプロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではなく、人月単価もチーム内で最も高くなることが一般的です。

- システムエンジニア(SE): 顧客の要望をヒアリングし、それを技術的に実現可能な「仕様」に落とし込む専門家です。要件定義、基本設計、詳細設計といった、開発の上流工程を担当します。技術力はもちろん、顧客の業務を理解し、コミュニケーションを取る能力も求められます。

- プログラマー(PG): システムエンジニアが作成した設計書に基づき、実際にコンピューター言語(Java, PHP, Pythonなど)を使ってプログラムを記述(コーディング)する役割です。システムの動作を直接作り出す、開発の中核を担います。

- UI/UXデザイナー: ユーザーが直接触れる画面のデザイン(UI: ユーザーインターフェース)や、システム全体の使いやすさ、心地よさといった体験(UX: ユーザーエクスペリエンス)を設計します。見た目の美しさだけでなく、ユーザーが直感的に操作できる分かりやすいシステムを作る上で欠かせない存在です。

- テスター / QAエンジニア: 開発されたシステムが設計通りに動作するか、不具合(バグ)がないかを確認する品質保証の専門家です。様々な状況を想定したテストを繰り返し行い、システムの信頼性を高めます。

これらの専門家が、それぞれのスキルを活かしてプロジェクトに貢献することで、一つのシステムが完成します。見積書に「SE費用」「PG費用」といった項目があるのは、こうした役割ごとの人件費を計上しているためです。

企画・設計費(要件定義・デザインなど)

企画・設計費は、本格的なプログラミングに入る前の「準備段階」にかかる費用です。具体的には、要件定義、基本設計、詳細設計、画面設計(UI/UXデザイン)などが含まれます。このフェーズは、これから作るシステムの「設計図」を決定する、プロジェクトの根幹をなす非常に重要な工程です。

- 要件定義: 「このシステムで何をしたいのか」「どんな機能が必要なのか」を顧客と開発会社が一緒になって明確にする作業です。ここで定義された内容が、開発の全ての基礎となります。

- 基本設計(外部設計): 要件定義で決まった内容を元に、システムの全体像を設計します。ユーザーから見える部分(画面や帳票など)の仕様を決める工程です。

- 詳細設計(内部設計):基本設計をさらに具体化し、プログラマーがコーディングできるよう、機能の内部的な動作やデータの流れなどを細かく設計します。

- UI/UXデザイン: ユーザーがストレスなく使えるように、画面のレイアウトやボタンの配置、操作の流れなどを設計します。

この企画・設計フェーズでどれだけ綿密に仕様を詰められるかが、後の開発工程の効率を大きく左右します。ここで曖昧な点を残したまま進めてしまうと、開発途中で「思っていた機能と違う」といった手戻りが発生し、結果的に追加の工数と費用がかかる原因となります。

企画・設計費は、プロジェクト全体の費用の10%~20%程度を占めることが一般的ですが、この工程にしっかりと時間と予算をかけることが、最終的なコスト削減とプロジェクトの成功につながるのです。

設備・諸経費(サーバー・ソフトウェアなど)

設備・諸経費は、システムを開発し、稼働させるために必要な物理的・ソフトウェア的な環境を整えるための費用です。

- ハードウェア費: システムを動かすためのサーバーや、開発者が使用するパソコン(PC)などが含まれます。自社内にサーバーを設置する「オンプレミス型」の場合は、サーバー機器の購入費用が高額になることがあります。

- ソフトウェア費: OS(Windows Server, Linuxなど)、データベース管理システム(Oracle, SQL Serverなど)、開発ツール、有料のライブラリやフレームワークのライセンス料などが該当します。

- インフラ費: Amazon Web Services (AWS) や Microsoft Azure といったクラウドサービスを利用する場合の費用です。クラウドを利用すると、高額なサーバー機器を自社で購入する必要がなく、初期費用を抑えられるメリットがあります。ただし、利用量に応じた月額のランニングコストが発生します。

- その他諸経費: プロジェクトを進める上での交通費や通信費、ドメイン取得費用、SSLサーバー証明書の費用などもここに含まれます。

近年はクラウドサービスの普及により、大規模なハードウェア投資をせずともシステムを構築できるようになりました。これにより、特にスタートアップ企業などにとっては、システム開発のハードルが大きく下がっています。見積もりを確認する際は、インフラ構成がオンプレミスなのかクラウドなのか、またクラウドの場合はどのサービスを利用する想定なのかを確認することが重要です。

保守・運用費

システムは、開発してリリースしたら終わりではありません。安定して稼働し続けるためには、継続的なメンテナンスが必要です。そのためにかかる費用が保守・運用費です。

- 保守費: システムにバグが見つかった際の修正、セキュリティの脆弱性に対応するためのパッチ適用、OSやミドルウェアのバージョンアップに伴う改修など、システムの健全性を維持するための費用です。

- 運用費: サーバーが正常に動いているかを24時間365日監視する作業、データのバックアップ、ユーザーからの問い合わせ対応、軽微なデータ修正など、システムの日々の安定稼働を支えるための費用です。

保守・運用費は、月額固定で契約することが多く、その相場は一般的に初期開発費用の年間10%~15%程度と言われています。例えば、2,000万円で開発したシステムであれば、年間200万円~300万円(月額約17万円~25万円)が目安となります。

この費用は、システムのリリース後、継続的に発生するランニングコストです。初期の開発費用だけでなく、この保守・運用費も含めたトータルコスト(TCO: Total Cost of Ownership)で予算を考えることが、長期的な視点での費用対効果を判断する上で非常に重要です。

システム開発の主な料金体系(契約形態)

システム開発を外注する際の契約形態は、主に「請負契約」「準委任契約」「レベニューシェア契約」の3種類があります。どの契約形態を選ぶかによって、費用の支払い方、仕様変更への柔軟性、そして発注者と開発会社のどちらがリスクを負うかが大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、プロジェクトの性質に合った契約形態を選ぶことが重要です。

| 契約形態 | 目的 | 費用の決まり方 | メリット | デメリット | 適したプロジェクト |

|---|---|---|---|---|---|

| 請負契約 | 成果物の完成 | 事前に仕様と金額を確定 | 予算が確定しやすい。発注者側の管理工数が少ない。 | 仕様変更に弱い。追加費用が発生しやすい。見積もりが高めになる傾向。 | 要件が明確で、仕様変更の可能性が低いプロジェクト。ウォーターフォール開発。 |

| 準委任契約 | 業務(労働力)の提供 | 作業時間(人月)に応じて精算 | 仕様変更に柔軟。要件が未確定でも開始可能。 | 開発が長引くと費用が増加する。予算が確定しにくい。発注者側の管理が必要。 | 仕様が固まっていない新規事業。改善を繰り返すプロジェクト。アジャイル開発。 |

| レベニューシェア契約 | 収益の分配 | 発生した収益を分配 | 初期開発費用を大幅に抑えられる。開発会社も事業成功にコミットする。 | 成功時の総支払額が高くなる可能性。採用できる開発会社が限られる。 | 収益モデルが明確なWebサービスやアプリ開発。 |

請負契約(一括請負型)

請負契約は、「システムの完成」を目的として、その成果物に対して報酬を支払う契約形態です。開発を始める前に、要件定義と設計を綿密に行い、作成するシステムの仕様、納期、そして総額の費用を確定させます。開発会社は、契約内容通りのシステムを納期までに完成させる義務を負います。

メリット:

- 予算の見通しが立てやすい: 最初に総額が確定するため、発注者は予算管理がしやすくなります。契約金額を超える費用が発生することは、原則としてありません(仕様変更がない限り)。

- 発注者側の管理工数が少ない: 完成責任は開発会社にあるため、発注者側が開発の進捗を細かく管理する必要性は比較的低くなります。

デメリット:

- 仕様変更に柔軟に対応できない: 契約内容が固定されているため、開発途中で仕様の変更や機能の追加をしたい場合、別途追加の見積もりと契約が必要になります。これにより、納期が遅れたり、追加費用が発生したりします。

- 見積もりが高くなる傾向: 開発会社は、予期せぬトラブルや手戻りのリスクを考慮して、見積もりにバッファ(余裕)を持たせることが一般的です。そのため、準委任契約に比べて費用が高くなる傾向があります。

この契約形態は、作りたいものが明確に決まっており、開発途中での仕様変更の可能性が低い、公共事業のシステムや大規模な基幹システム開発などでよく採用されます。開発手法としては、計画的に工程を進めるウォーターフォール開発と相性が良いです。

準委任契約(SES契約)

準委任契約は、成果物の完成を約束するのではなく、エンジニアの「労働時間」や「スキル」を提供することを目的とする契約形態です。費用は、エンジニアが実際に作業した時間に基づいて計算されます(例:人月単価 × 作業月数)。そのため、「時給制」や「月給制」のようなイメージに近いと言えます。SES(System Engineering Service)契約も、この準委任契約の一種です。

メリット:

- 仕様変更に柔軟に対応できる: プロジェクトの状況に応じて、柔軟に機能の追加や変更が可能です。要件がまだ固まっていない新規サービスの開発などでも、とりあえずスタートできます。

- 優秀なエンジニアを確保しやすい: 必要な期間、必要なスキルを持つエンジニアをチームに迎え入れる形で開発を進められます。

デメリット:

- 予算が確定しにくい: 開発が長引けば長引くほど、費用は増加していきます。そのため、最終的にいくらかかるのか、プロジェクト開始時点では明確ではありません。

- 発注者側の積極的な関与が必要: 開発の方向性を示し、進捗を管理する責任は発注者側にも生じます。開発チームと密に連携し、プロジェクトを主体的に推進していく必要があります。完成責任は負わないため、開発がうまくいかなくても費用は発生します。

この契約形態は、市場の変化に迅速に対応する必要があるWebサービスや、ユーザーの反応を見ながら改善を繰り返していくスマートフォンアプリの開発などで多く採用されます。開発手法としては、反復的に開発を進めるアジャイル開発と非常に相性が良いです。

レベニューシェア契約

レベニューシェア契約は、従来の契約形態とは一線を画す、比較的新しい料金体系です。これは、開発会社がシステム開発の初期費用を一部または全額負担し、その代わりにシステムが稼働して得られた収益(レベニュー)を、あらかじめ決められた割合(シェア)で発注者と開発会社が分け合うというものです。

メリット:

- 初期開発費用を大幅に削減できる: 発注者側は、少ない自己資金で新しい事業をスタートできます。特に、資金力に乏しいスタートアップ企業にとっては大きな魅力となります。

- 開発会社が事業の成功にコミットする: 開発会社も収益を分配される「事業パートナー」となるため、単にシステムを作るだけでなく、どうすれば事業が成功し、収益が上がるかという視点で、より積極的に提案や改善を行ってくれることが期待できます。

デメリット:

- 事業が成功した場合の総支払額が高くなる可能性: 長期的に大きな収益が上がった場合、結果的に請負契約で一括で支払うよりも多くの金額を開発会社に支払うことになる可能性があります。

- 契約できる開発会社が限られる: 開発会社側も、開発費用を回収できないリスクを負うため、事業の将来性や収益性を厳しく審査します。そのため、どんなプロジェクトでも採用できるわけではありません。

この契約形態は、収益モデルが明確で、将来的な成長が見込めるWebサービスやアプリ開発などで採用されることがあります。成功のためには、信頼できるパートナーとして、共に事業を成長させていける開発会社を選ぶことが何よりも重要です。

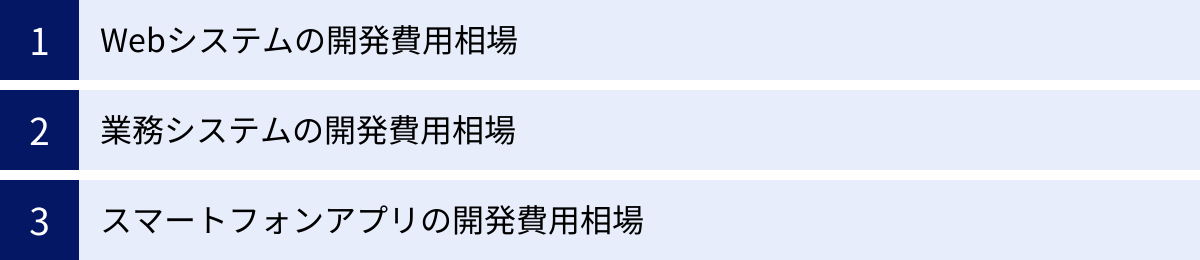

【種類別】システム開発の費用相場

システム開発の費用は、開発するシステムの種類によって大きく異なります。ここでは、「Webシステム」「業務システム」「スマートフォンアプリ」の3つのカテゴリーに分け、それぞれの代表的なシステムの費用相場を解説します。ただし、ここに記載する金額はあくまで一般的な目安です。搭載する機能の数、デザインの複雑さ、連携する外部システムの有無などによって、費用は大きく変動することを念頭に置いてご覧ください。

Webシステムの開発費用相場

Webブラウザを通じて利用するシステム全般を指します。企業の顔となるサイトから、オンラインでの商品売買、人と人をつなぐサービスまで、多岐にわたります。

コーポレートサイト・サービスサイト

企業の公式情報やサービス内容を紹介するためのWebサイトです。

- 静的サイト(テンプレート活用): 10万円~50万円

- 数ページ程度のシンプルな構成で、お知らせなどの更新機能がないサイトです。デザインテンプレートを使い、テキストと画像を差し替えるだけで作成できるため、低コストで制作できます。

- CMS導入サイト(WordPressなど): 50万円~300万円

- CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)を導入し、ブログやお知らせなどを自社で更新できるようにしたサイトです。デザインをオリジナルで制作したり、問い合わせフォームを複雑にしたりすると費用が上がります。多くの企業サイトがこの価格帯に収まります。

- 多機能・大規模サイト: 300万円~

- 会員登録機能、資料ダウンロード機能、多言語対応、外部システムとの連携など、高度な機能を持たせたサイトです。デザインやアニメーションに凝る場合も、この価格帯になります。

ECサイト

インターネット上で商品を販売するためのオンラインストアです。

- ASP/SaaS型: 初期費用0~30万円 + 月額数千円~

- BASEやShopifyなどの既存のECプラットフォームを利用する形態です。初期費用を抑えてスピーディーに開店できるのが最大のメリット。ただし、デザインや機能のカスタマイズには制限があります。

- パッケージ型: 100万円~500万円

- EC-CUBEなどのECサイト構築用のソフトウェアパッケージをベースに開発します。ASPよりもデザインや機能の自由度が高く、自社の業務に合わせたカスタマイズが可能です。

- フルスクラッチ型: 500万円~数千万円

- ゼロから完全にオリジナルのECサイトを構築します。独自の販売方法や複雑な在庫連携、基幹システムとの連携など、パッケージでは実現できない要件に対応できますが、費用と開発期間は最も大きくなります。

マッチングサイト

企業と個人、個人と個人など、特定のニーズを持つユーザー同士を結びつけるサービスです。

- 基本機能のみ: 300万円~800万円

- ユーザー登録・ログイン、プロフィール登録、検索、メッセージ送受信といった、マッチングサイトとして最低限必要な機能を実装した場合の相場です。

- 付加機能あり: 800万円~1,500万円

- オンライン決済機能、本人確認機能、レビュー・評価機能、お気に入り機能、管理者向けのダッシュボードなど、より高度な機能を追加した場合の費用です。

- 大規模・複雑なロジック: 1,500万円~

- AIによるレコメンド機能、動画チャット機能、GPSを利用した位置情報検索など、独自のアルゴリズムや複雑な機能を盛り込む場合は、費用が大幅に増加します。

予約システム

飲食店、サロン、クリニック、宿泊施設などで利用される予約管理システムです。

- 簡易的なシステム: 100万円~300万円

- シンプルなカレンダー機能と予約フォーム、予約情報の自動返信メールといった基本機能に絞った場合の相場です。

- 多機能システム: 300万円~700万円

- クレジットカードによる事前決済機能、複数スタッフや複数店舗の管理機能、顧客管理(CRM)機能、リマインドメールの自動送信など、業務効率化につながる機能を追加した場合の費用です。

- 大規模・連携システム: 700万円~

- 外部のPOSレジシステムや会計システムとの連携、複数サイトからの予約を一元管理するサイトコントローラー連携など、外部システムとの連携が複雑になるほど費用は高くなります。

業務システムの開発費用相場

社内の業務効率化や情報管理を目的として導入されるシステムです。

顧客管理システム(CRM)

顧客情報、対応履歴、商談履歴などを一元管理し、顧客との関係性を向上させるためのシステムです。

- 小規模・基本機能: 200万円~500万円

- 顧客データベースの構築、活動履歴の登録・閲覧、検索機能など、基本的な機能に絞った場合の相場です。

- 中規模・連携機能: 500万円~1,000万円

- SFA(営業支援システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツールとの連携、メール一斉配信機能、分析・レポート機能などを追加した場合の費用です。

- 大規模・フルスクラッチ: 1,000万円~

- 既存の基幹システムと深く連携させたり、業界特有の複雑な業務フローに対応させたりするために、ゼロから開発する場合の費用です。

営業支援システム(SFA)

営業担当者の活動を支援し、営業プロセス全体を可視化・効率化するためのシステムです。

- 基本機能: 300万円~700万円

- 案件管理、商談管理、活動日報、顧客情報管理といった、SFAの基本的な機能を実装した場合の相場です。

- 中規模・分析機能: 700万円~1,200万円

- 予実管理、売上予測、営業活動の分析レポート機能、見積書作成機能、CRMとの連携などを追加した場合の費用です。

- 大規模・カスタマイズ: 1,200万円~

- モバイルアプリ対応、外部サービスとのAPI連携、AIによる案件の受注確度予測など、高度なカスタマイズや機能開発を行う場合の費用です。

勤怠管理システム

従業員の出退勤時刻を記録し、労働時間を集計、給与計算システムに連携するためのシステムです。

- 基本機能: 150万円~400万円

- WebブラウザやICカードによる出退勤打刻、労働時間の自動集計といった基本的な機能を実装した場合の相場です。

- 多機能・ワークフロー: 400万円~800万円

- 残業や休暇の申請・承認ワークフロー機能、シフト作成・管理機能、各種アラート機能(残業時間超過など)、給与計算ソフトとの連携機能を追加した場合の費用です。

- 複雑な要件対応: 800万円~

- フレックスタイム制や変形労働時間制といった複雑な就業規則への対応、GPS打刻や生体認証打刻との連携など、特殊な要件が必要な場合の費用です。

基幹システム(ERP)

販売、購買、在庫、会計、人事など、企業の根幹となる業務を統合的に管理するシステムです。

- 特定業務のシステム化: 500万円~

- まずは販売管理システムだけ、在庫管理システムだけといったように、特定の業務領域に絞って開発する場合の相場です。

- 複数業務の統合: 1,000万円~数千万円

- 販売、在庫、会計といった複数の業務データを連携させ、統合的に管理するシステムを開発する場合の費用です。業務間の連携が複雑になるため、開発規模は大きくなります。

- 全社規模のフルスクラッチ: 数千万円~数億円

- 企業のあらゆる業務を網羅する、完全オーダーメイドのERPをゼロから構築する場合です。非常に大規模なプロジェクトとなり、開発期間も数年に及ぶことがあります。

スマートフォンアプリの開発費用相場

iOSやAndroidデバイスで動作するアプリケーションです。開発費用は、対応OS(片方か両方か)、機能の複雑さ、サーバーサイドの開発規模によって大きく変動します。

ショッピング系アプリ

ECサイトの商品を購入できるアプリです。

- Webビュー型: 100万円~300万円

- アプリの内部で既存のECサイト(スマホ対応済み)を表示させるだけのシンプルな構成です。開発期間が短く、低コストで実現できますが、動作速度や操作性はネイティブアプリに劣ります。

- ネイティブ型(基本機能): 500万円~1,000万円

- 商品一覧、検索、カート、決済といった基本的な機能をネイティブアプリとして開発する場合の相場です。サクサクとした快適な操作性が実現できます。

- 多機能ネイティブ型: 1,000万円~

- プッシュ通知、クーポン配信、ポイント機能、お気に入り、バーコード読み取りなど、アプリならではの販促機能を豊富に盛り込む場合の費用です。

SNS・コミュニケーション系アプリ

ユーザー同士が交流するためのアプリです。

- 簡易チャット・投稿アプリ: 300万円~800万円

- テキストメッセージの送受信や、写真・テキストの投稿、タイムライン表示といった基本的な機能を実装した場合の相場です。

- 多機能SNSアプリ: 800万円~2,000万円

- フォロー・フォロワー機能、グループチャット、いいね・コメント機能、動画投稿、リアルタイム通知など、一般的なSNSに求められる機能を網羅した場合の費用です。

- 独自機能・大規模アプリ: 2,000万円~

- ライブ配信機能、位置情報共有機能、音声通話・ビデオ通話機能など、リアルタイム通信を伴う高度な機能や、大規模なユーザー数を捌くためのサーバー構築が必要になると、費用は大幅に増加します。

ゲームアプリ

エンターテインメントを目的としたゲームアプリです。

- カジュアルゲーム: 300万円~1,000万円

- パズル、クイズ、脱出ゲームなど、比較的シンプルなルールの2Dゲームの相場です。

- ソーシャルゲーム: 1,000万円~数千万円

- ガチャ機能、キャラクター育成、イベント機能、ランキング機能、マルチプレイなど、継続的な課金やユーザーエンゲージメントを促す複雑なシステムを組み込んだゲームの費用です。

- 3D・大規模オンラインゲーム: 数千万円~数億円

- 高品質な3Dグラフィックを多用したり、多数のプレイヤーが同時に参加するオンライン要素を盛り込んだりする場合は、開発費用は青天井になる可能性があります。

【開発手法別】システム開発の費用相場

システム開発には、プロジェクトの進め方を示す「開発手法」がいくつか存在します。代表的な手法として「ウォーターフォール開発」「アジャイル開発」「プロトタイプ開発」があり、どの手法を選ぶかによって、費用の見積もり方やプロジェクト進行中のコスト変動の仕方が変わってきます。

| 開発手法 | 特徴 | 費用の傾向 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| ウォーターフォール開発 | 滝の水が流れるように、各工程を順番に進める計画主導型の手法。 | 初期の見積もり精度が高く、予算が確定しやすい。 | 全体のスケジュールや予算を管理しやすい。品質を担保しやすい。 | 途中の仕様変更が困難。手戻りのコストが大きい。 |

| アジャイル開発 | 短いサイクルで開発とテストを繰り返し、徐々にシステムを完成させる価値主導型の手法。 | 全体の予算は変動しやすく、準委任契約で進めることが多い。 | 仕様変更に柔軟に対応できる。ユーザーの満足度を高めやすい。 | 全体の予算やスケジュールが見えにくい。発注者の積極的な関与が必要。 |

| プロトタイプ開発 | 開発初期に試作品(プロトタイプ)を作成し、完成イメージを共有しながら進める手法。 | 初期にプロトタイプ作成費用がかかるが、手戻りを防ぎ総コストを抑える効果がある。 | 認識のズレを防ぎ、手戻りリスクを低減できる。ユーザービリティを早期に検証できる。 | プロトタイプの作成に時間とコストがかかる。 |

ウォーターフォール開発

ウォーターフォール開発は、古くからある伝統的な開発手法です。その名の通り、滝の水が上から下へ流れるように、「要件定義」→「設計」→「実装(プログラミング)」→「テスト」→「リリース」という各工程を順番に、そして原則として後戻りせずに進めていきます。

特徴と費用の関係:

この手法の最大の特徴は、開発を始める前に、システムの全ての仕様を詳細に決定する点にあります。何を作るかが完全に決まっているため、各工程で必要な作業量(工数)を正確に見積もることが可能です。

その結果、プロジェクト開始時点での見積もり金額が、最終的な開発費用とほぼ一致するというメリットがあります。発注者にとっては予算が非常に立てやすく、計画的なプロジェクト進行が期待できます。契約形態としては、成果物の完成を約束する「請負契約」が採用されるのが一般的です。

向いているプロジェクト:

- 開発するシステムの仕様や要件が明確に固まっている場合

- 公共機関のシステムや金融機関の基幹システムなど、仕様変更が許されにくく、高い品質と信頼性が求められる大規模プロジェクト

- 納期と予算を厳守する必要があるプロジェクト

注意点:

ウォーターフォール開発の最大の弱点は、途中の仕様変更への対応が非常に困難であることです。もし設計段階以降で仕様変更が必要になると、前の工程に遡って大規模な手戻りが発生し、大幅なスケジュール遅延と追加費用を招くリスクがあります。そのため、最初の要件定義がプロジェクトの成否を握る、極めて重要な工程となります。

アジャイル開発

アジャイル(Agile)とは「素早い」「機敏な」という意味で、その名の通り、市場やユーザーのニーズの変化に迅速に対応することを目指した開発手法です。ウォーターフォール開発のように最初に全ての計画を立てるのではなく、「スプリント」や「イテレーション」と呼ばれる1週間~4週間程度の短い期間で、「計画」→「設計」→「実装」→「テスト」のサイクルを何度も繰り返します。

特徴と費用の関係:

アジャイル開発では、スプリントごとに動作する小さな機能(プロダクト)をリリースし、それをユーザーに試してもらいながらフィードバックを得て、次のスプリントで改善や機能追加を行っていきます。

このため、プロジェクト開始時点では、最終的なシステムの全体像や総費用は確定していません。費用は、スプリント単位で稼働したエンジニアの人件費として、月次で精算されることが多くなります。契約形態としては、エンジニアの労働時間に対して費用を支払う「準委任契約」が採用されるのが一般的です。

向いているプロジェクト:

- 仕様がまだ固まっていない新規事業やWebサービスの開発

- 市場の変化が激しく、開発途中で仕様変更が頻繁に発生することが予想されるプロジェクト

- ユーザーのフィードバックを素早く反映させ、サービスの価値を継続的に高めていきたい場合

注意点:

アジャイル開発は、全体の予算が見えにくいというデメリットがあります。開発が長期化すると、それに伴って費用も増加し続けます。また、成功のためには、発注者側もスプリントごとのレビューに積極的に参加し、開発チームと密にコミュニケーションを取りながら、共にプロダクトを育てていくという主体的な姿勢が不可欠です。

プロトタイプ開発

プロトタイプ開発は、本格的な開発に入る前に、システムの主要な機能や画面デザインを持つ試作品(プロトタイプ)を作成し、実際に動かして操作感を確かめながら仕様を固めていく手法です。この手法は、単独で使われるというよりは、ウォーターフォール開発やアジャイル開発の初期段階で組み合わせて用いられることが多いです。

特徴と費用の関係:

プロトタイプを作成することで、発注者と開発者の間で「完成イメージのズレ」が起こるのを防ぐことができます。文章や図面だけでは伝わりにくい操作性や画面遷移を、実際に触って確認できるため、「思っていたものと違う」という手戻りを未然に防ぐ効果があります。

費用の観点からは、初期段階でプロトタイプを作成するための追加コストが発生します。しかし、開発終盤での大規模な手戻りを防ぐことができるため、結果としてプロジェクト全体の総コスト(TCO)を抑えることにつながる可能性があります。いわば、将来のリスクを低減するための「先行投資」と考えることができます。

向いているプロジェクト:

- UI/UX(使いやすさ)が特に重要なシステムやアプリの開発

- これまでにない新しい概念のサービスで、完成イメージの共有が難しいプロジェクト

- 発注者側がシステムの専門知識に乏しく、仕様を具体的に伝えるのが難しい場合

注意点:

プロトタイプはあくまで試作品であり、その作成自体が目的化しないように注意が必要です。どの範囲までプロトタイプで作り込むのか、それによって得られるフィードバックは何かを明確にし、効率的に進めることが求められます。

【外注先別】システム開発の費用相場

システム開発を依頼する外注先は、企業の規模や形態によって「大手開発会社・SIer」「中小開発会社」「フリーランス(個人)」の3つに大別できます。どこに依頼するかによって、開発費用、特に費用の大部分を占める人月単価が大きく異なります。それぞれの特徴を理解し、自社のプロジェクトの規模や予算、求める品質に合わせて最適なパートナーを選ぶことが重要です。

| 外注先 | 人月単価の目安 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 大手開発会社・SIer | 100万円~200万円以上 | 高い信頼性と品質。大規模・複雑な案件に対応可能。豊富な実績とノウハウ。 | 費用が高額になる傾向。多重下請け構造の場合がある。コミュニケーションの階層が深くなる可能性。 |

| 中小開発会社 | 70万円~120万円 | 大手より費用を抑えられる。柔軟で迅速な対応。特定の技術や業界に強み。 | 会社による技術力の差が大きい。大規模案件への対応力が限られる場合がある。 |

| フリーランス(個人) | 50万円~100万円 | 費用を大幅に抑えられる可能性。直接コミュニケーションが取れ、迅速。 | スキルや品質が個人に依存する。対応範囲が限られる。プロジェクト管理能力に不安。 |

大手開発会社・SIer

NTTデータ、富士通、日立製作所、NECといった、誰もが知る大手企業やその系列会社がこれに該当します。SIer(エスアイヤー)とはSystem Integratorの略で、顧客の課題解決のために、システムの企画・設計から開発、運用・保守までをトータルで請け負う事業者を指します。

特徴と費用感:

大手開発会社は、数億円から数十億円規模の大規模なシステム開発や、金融・公共といった高い信頼性が求められる分野のプロジェクトを数多く手がけています。豊富な人材と確立された開発・品質管理体制を持っており、プロジェクトを安定して推進する能力に長けています。

その分、人月単価は高めに設定されており、一般的に100万円~200万円以上となることが多いです。これは、優秀な人材の確保、高度な管理体制の維持、ブランド価値などが価格に反映されているためです。また、大手SIerが元請けとなり、実際の開発作業は下請け、孫請けの中小企業が行う「多重下請け構造」になっている場合も多く、中間マージンが発生することで費用が上乗せされる側面もあります。

こんな場合におすすめ:

- 数千万円以上の予算が見込める大規模な基幹システムの開発

- 絶対に失敗が許されない、ミッションクリティカルなシステムの構築

- 企業のブランドや信頼性を重視し、実績豊富なパートナーと組みたい場合

中小開発会社

大手以外の、独立系や特定分野に特化した開発会社がこれに分類されます。数名から数百名規模まで、企業規模はさまざまです。

特徴と費用感:

中小開発会社の中には、特定の技術領域(例:AI、ブロックチェーン)や特定の業界(例:医療、不動産、製造業)に深い知見とノウハウを持ち、その分野で大手にも引けを取らない専門性を発揮する企業が数多く存在します。

人月単価の相場は70万円~120万円程度で、大手SIerと比較するとコストを抑えることが可能です。また、組織がフラットで階層が少ないため、意思決定が速く、顧客の要望に対して柔軟かつスピーディーに対応してくれる傾向があります。営業担当者と開発担当者の距離が近く、円滑なコミュニケーションが期待できるのも魅力です。

こんな場合におすすめ:

- 数百万円~数千万円規模のWebシステムや業務システムの開発

- 特定の技術や業界に特化したシステムを開発したい場合

- 開発チームと密にコミュニケーションを取りながら、柔軟にプロジェクトを進めたい場合

ただし、中小開発会社は企業によって技術力や得意分野、プロジェクト管理能力に大きな差があるため、発注先を選定する際には、過去の実績や事例をしっかりと確認することが非常に重要です。

フリーランス(個人)

企業に所属せず、個人でシステム開発の仕事を請け負っているエンジニアやデザイナーです。クラウドソーシングサイトやエージェントサービスを通じて探すことができます。

特徴と費用感:

フリーランスに直接依頼する最大のメリットは、費用を大幅に抑えられる可能性があることです。企業に所属していないため、管理費やオフィス費用といった間接費が価格に上乗せされず、人月単価の相場は50万円~100万円程度と、企業に依頼するよりも安価になる傾向があります。また、間に誰も介さずに直接やり取りできるため、コミュニケーションが非常に迅速です。

こんな場合におすすめ:

- 数十万円~数百万円程度の比較的小規模なWebサイト制作やツールの開発

- 既存システムの小規模な改修や機能追加

- 予算が限られており、とにかくコストを最優先したい場合

一方で、フリーランスへの依頼には注意すべき点も多くあります。まず、品質やスキルがその個人の能力に完全に依存するため、優秀な人材を見極める目が発注者側に求められます。また、一人で対応できる作業範囲には限界があり、大規模なプロジェクトや複雑なシステム開発には向きません。さらに、プロジェクト管理やドキュメント作成といった開発以外のスキルが不足している場合や、病気や事故などで突然作業が中断してしまうリスクも考慮しておく必要があります。

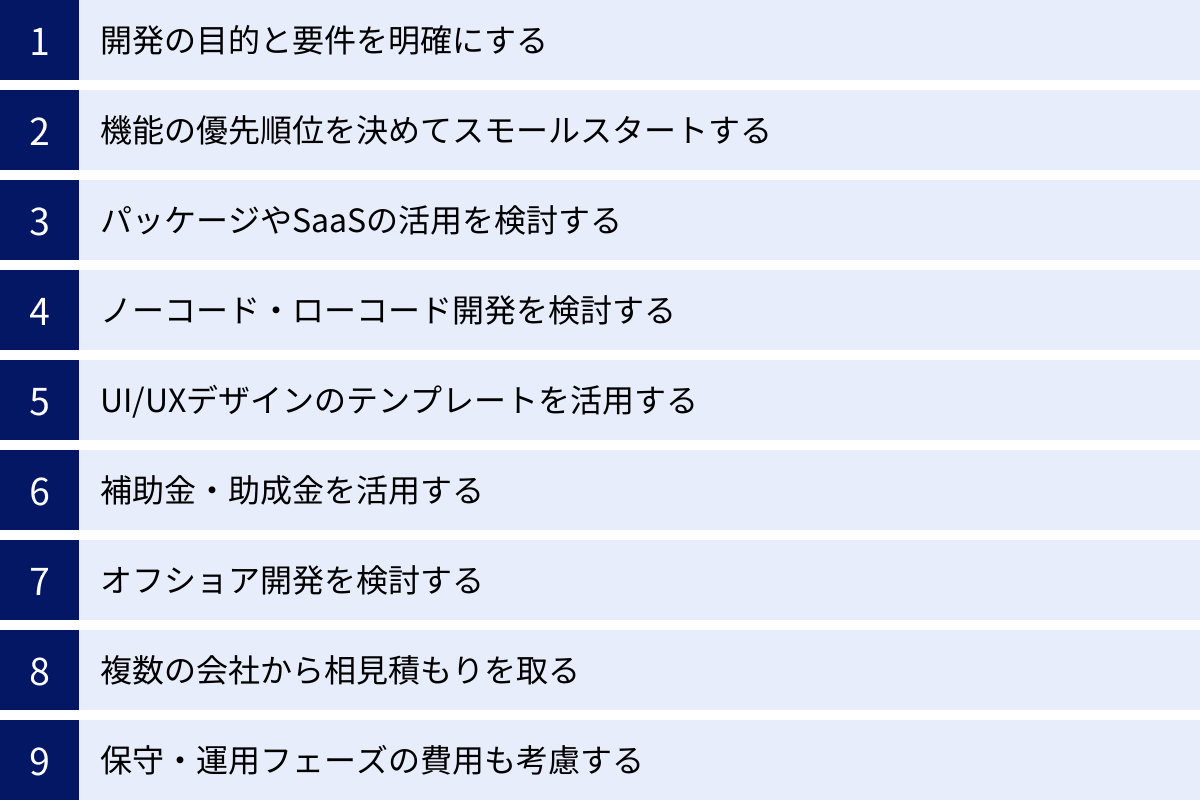

システム開発の費用を安く抑えるための9つのポイント

システム開発には多額の費用がかかりますが、いくつかのポイントを押さえることで、無駄なコストを削減し、費用対効果を高めることが可能です。ここでは、開発費用を賢く抑えるための9つの実践的な方法をご紹介します。

① 開発の目的と要件を明確にする

コスト削減の最も重要かつ根本的なポイントは、「何のためにこのシステムを作るのか」という目的と、「その目的を達成するために最低限必要な機能は何か」という要件を、開発着手前に徹底的に明確にすることです。

目的が曖昧なままプロジェクトを進めると、「あれも欲しい、これもあった方が便利だ」と、本来の目的とは関係のない不要な機能が次々と追加されがちです。機能が一つ増えるごとに、設計・実装・テストの工数が増え、費用は雪だるま式に膨れ上がっていきます。

まずは「誰の、どんな課題を、どのように解決したいのか」を言語化し、関係者全員で共通認識を持つことが、コストを抑えるための最大の近道です。

② 機能の優先順位を決めてスモールスタートする

全ての機能を最初から完璧に作り込もうとすると、開発期間が長くなり、費用も高額になります。そこでおすすめなのが、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)という考え方です。

これは、「事業仮説を検証するために必要最小限の機能だけを搭載した製品」を、まずは迅速に開発して市場にリリースし、実際のユーザーからのフィードバックを元に改善や機能追加を繰り返していくというアプローチです。

全ての機能を「MUST(絶対に必要な機能)」「WANT(あったら嬉しい機能)」「NICE TO HAVE(なくても困らない機能)」のように優先順位付けし、まずは「MUST」の機能だけでスモールスタートすることで、初期投資を大幅に抑えることができます。また、ユーザーにとって本当に価値のある機能だけを開発できるため、無駄な開発コストを削減できます。

③ パッケージやSaaSの活用を検討する

ゼロからオーダーメイドで開発する「フルスクラッチ」は、最も自由度が高い一方で、最も費用がかかる方法です。開発を検討する前に、自社の要件に合う既存のパッケージソフトウェアやSaaS(Software as a Service)がないかを必ず調査しましょう。

例えば、ECサイトであればShopify、CRM/SFAであればSalesforceやHubSpotなど、多くの業務領域で高機能なSaaSが提供されています。これらのサービスは月額利用料がかかりますが、初期の開発費用を数分の一から数十分の一に抑えることが可能です。

多少の業務フロー変更で対応できるのであれば、既存のサービスをカスタマイズして利用する方が、トータルコストを大幅に削減できるケースは非常に多いです。

④ ノーコード・ローコード開発を検討する

ノーコード・ローコード開発とは、ソースコードの記述を全く、あるいは最小限に抑え、あらかじめ用意された部品(パーツ)をドラッグ&ドロップなどで組み合わせることで、アプリケーションを開発する手法です。

プログラミングの専門知識がなくても開発できるため、開発期間を劇的に短縮し、人件費を削減できる可能性があります。特に、社内向けの簡単な業務アプリや、定型的なデータ入力フォームなどの開発に適しています。ただし、複雑なロジックの実装や、デザインの自由度、外部システムとの連携には制約があるため、全てのシステム開発に適用できるわけではありません。

⑤ UI/UXデザインのテンプレートを活用する

ユーザーが直接触れる画面のデザイン(UI/UX)にこだわり始めると、デザイン費用は際限なく上昇します。もちろん、ユーザー体験はシステムの価値を左右する重要な要素ですが、必ずしも全ての画面を完全オリジナルでデザインする必要はありません。

世の中には、高品質なデザインテンプレートが有料・無料で数多く提供されています。これらのテンプレートを活用することで、ゼロからデザインする工数を大幅に削減し、デザイン費用を抑えることができます。まずはテンプレートをベースに構築し、企業のブランドイメージに合わせてロゴや配色を調整するだけでも、十分にクオリティの高いシステムは実現可能です。

⑥ 補助金・助成金を活用する

国や地方自治体は、中小企業のIT化や生産性向上を支援するために、様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらの制度をうまく活用することで、システム開発費用の一部(場合によっては半分以上)の補助を受けることができます。

代表的なものに「IT導入補助金」「ものづくり補助金」「事業再構築補助金」などがあります(詳細は後述)。それぞれの補助金で対象となる事業や経費、申請要件が異なるため、自社のプロジェクトが合致するかどうか、公募要領をしっかりと確認し、積極的に活用を検討しましょう。

⑦ オフショア開発を検討する

オフショア開発とは、システム開発業務を、人件費が比較的安い海外(ベトナム、フィリピン、インドなど)の開発拠点や開発会社に委託する手法です。日本のエンジニアに比べて人月単価を半分以下に抑えられる場合もあり、開発コストを大幅に削減できる可能性があります。

ただし、言語や文化の違いによるコミュニケーションの壁、時差の問題、品質管理の難しさといった課題も存在します。オフショア開発を成功させるには、日本語が堪能で、日本のビジネス慣習を理解したブリッジSE(日本と海外の橋渡し役)の存在が不可欠です。

⑧ 複数の会社から相見積もりを取る

開発会社を1社に絞って話を進めるのではなく、必ず3社程度の複数の会社から見積もり(相見積もり)を取得しましょう。これにより、提示された金額が適正な相場であるかを客観的に判断できます。

各社の見積もりを比較する際は、単純な総額の安さだけで判断してはいけません。「なぜその金額になるのか」という費用の内訳、提案されているシステムの構成、開発体制、過去の実績、担当者のコミュニケーション能力などを総合的に評価することが重要です。安すぎる見積もりは、必要な工程が省略されていたり、後から追加費用を請求されたりするリスクもはらんでいます。

⑨ 保守・運用フェーズの費用も考慮する

システム開発の費用は、作って終わりではありません。リリース後には、サーバー代やシステムのメンテナンス費用といった保守・運用費が継続的に発生します。

初期の開発費用(イニシャルコスト)が安くても、月々の保守・運用費(ランニングコスト)が高額であれば、トータルで見ると割高になってしまう可能性があります。見積もりを比較する際は、開発費用だけでなく、リリース後5年間でかかる総コスト(TCO)はいくらになるのか、という長期的な視点で費用を評価することが、賢いコスト管理につながります。

失敗しないための見積もり依頼の注意点

適切な開発会社を選び、納得のいく費用で契約するためには、見積もりを依頼する側の「準備」と、提示された見積もり書を「正しく読み解く力」が不可欠です。この章では、見積もり依頼で失敗しないための具体的な注意点を解説します。

見積もり依頼前に準備しておくべきこと

精度の高い見積もりを得るためには、開発会社に対して「何を作りたいのか」をできるだけ具体的に伝える必要があります。口頭での説明だけでは、認識のズレが生じ、不正確な見積もりが出てくる原因となります。そこでおすすめなのが、RFP(Request for Proposal:提案依頼書)の作成です。

RFPとは、発注側が開発会社に対して、システム化の目的や要望、要件などをまとめた資料のことです。詳細なRFPを用意することで、各社が同じ前提条件で見積もりを作成できるようになり、提案内容を公平に比較検討できます。

【RFPに盛り込むべき主な項目】

- プロジェクトの背景と目的:

- なぜシステム開発が必要なのか?(例:手作業によるミスを減らしたい)

- システム導入によって何を実現したいのか?(例:月間の作業時間を20%削減する)

- 現状の課題:

- 現在の業務フローの問題点は何か?

- 既存システムがある場合は、その不満点は何か?

- システム化の範囲:

- どの業務をシステム化の対象とするのかを明確にします。

- 必要な機能一覧:

- 搭載したい機能をリストアップします。この時、「MUST(必須機能)」と「WANT(希望機能)」に分けて優先順位を付けておくと、予算に応じた機能の取捨選択がしやすくなります。

- 非機能要件:

- 機能面以外での要望を記載します。

- 例:セキュリティ要件(個人情報の取り扱いなど)、性能要件(レスポンス速度、同時アクセス数)、対応デバイス(PC、スマホ、タブレット)など。

- 予算と納期:

- 想定している予算の上限と、希望するリリース時期を伝えます。これを伝えないと、現実離れした高額な提案が出てくる可能性があります。

- その他:

- 提案に含めてほしい内容(開発体制、実績など)や、選定スケジュールを記載します。

完璧なRFPを作成する必要はありませんが、これらの項目を意識して資料を準備するだけで、開発会社とのコミュニケーションは格段にスムーズになり、より精度の高い見積もりを引き出すことができます。

見積もり書のチェックポイント

複数の開発会社から見積もり書が提出されたら、以下のポイントに注意して内容を精査しましょう。

- 作業範囲は明確か?:

見積もりに含まれる作業が、どこからどこまでなのかが具体的に記載されているかを確認します。「要件定義」「設計」「実装」「テスト」「導入支援」など、各工程で何を行うのかが明記されているのが理想です。「システム開発一式」のような曖昧な表記の場合は、後々「これは作業範囲外です」と追加費用を請求されるリスクがあるため、詳細な内訳を求めましょう。 - 費用の根拠(工数・単価)は示されているか?:

なぜその金額になるのか、根拠が分かるようになっているかを確認します。「どの工程に」「どのスキルレベルのエンジニアが」「何人月」かかるのかといった、工数(人月)と単価の内訳が記載されている見積もりは、透明性が高く信頼できます。逆に、総額しか書かれていない見積もりは注意が必要です。 - 前提条件は記載されているか?:

見積もり金額が成立するための「前提条件」が明記されているかを確認しましょう。例えば、「デザイン案は2案まで」「テキストや画像素材は発注者側で用意する」「サーバー環境は〇〇(特定のクラウドサービス)を想定」といった条件です。この前提が崩れると、追加費用が発生する可能性があるため、自社で対応可能な条件かしっかりと確認が必要です。 - 保守・運用費用は含まれているか?:

システムリリース後の保守・運用費用がどうなるかを確認します。見積もりに含まれているのか、別途契約が必要なのか、またその場合の費用はいくらなのかを明確にしておきましょう。初期費用と合わせて、長期的なトータルコストを把握することが重要です。 - リスクや課題への言及はあるか?:

優れた開発会社は、ただ要望通りの見積もりを出すだけでなく、プロジェクトに潜むリスクや技術的な課題を指摘し、その対策案まで提案してくれます。安価な見積もりであっても、リスクを全く考慮していない提案は、プロジェクトが炎上する危険性をはらんでいます。

これらのポイントを踏まえ、複数の見積もりを比較検討し、最も信頼でき、自社のパートナーとしてふさわしい開発会社を選定しましょう。

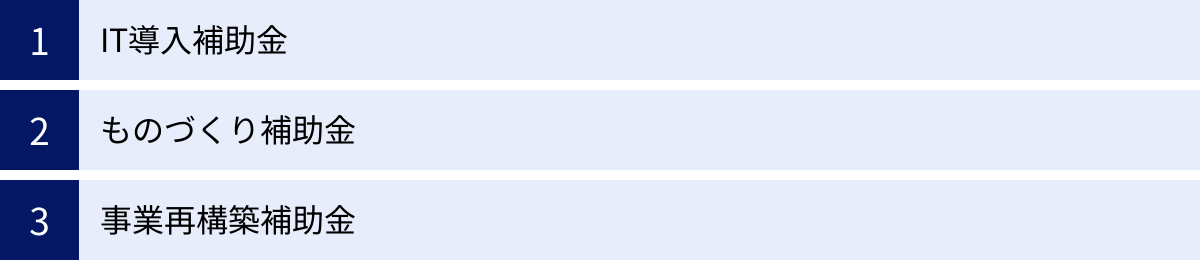

システム開発に活用できる補助金・助成金

システム開発には多額の投資が必要ですが、国や自治体が提供する補助金・助成金を活用することで、その負担を大幅に軽減できる可能性があります。ここでは、システム開発で広く活用されている代表的な3つの補助金を紹介します。

【重要】補助金・助成金制度は、公募期間、要件、補助額などが頻繁に変更されます。申請を検討する際は、必ず各制度の公式サイトで最新の公募要領をご確認ください。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、アプリ、クラウドサービスなど)を導入する経費の一部を補助し、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。

- 対象となる経費:

- ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)

- 導入コンサルティングや初期設定などの導入関連費用

- 特徴:

- あらかじめ事務局に登録された「IT導入支援事業者」と、彼らが提供する「ITツール」でなければ補助の対象とならない点が最大の特徴です。オーダーメイドのシステム開発そのものが直接補助されるわけではなく、IT導入支援事業者が提供するパッケージソフトやSaaSの導入が主な対象となります。

- インボイス制度への対応を支援する「インボイス枠」など、複数の申請類型(枠)があり、それぞれで補助率や上限額が異なります。

- こんな企業におすすめ:

- 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、CRMなど、既製のITツールを導入して業務を効率化したい企業。

参照: IT導入補助金2024 公式サイト

ものづくり補助金

ものづくり補助金(正式名称:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、中小企業等が行う革新的な製品・サービスの開発や、生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する制度です。

- 対象となる経費:

- 機械装置・システム構築費(開発に必要なソフトウェア、クラウドサービス利用費などを含む)

- 技術導入費、専門家経費など

- 特徴:

- 単なるIT化ではなく、「革新的な」製品・サービス開発や、「生産性向上に資する」取り組みであることが求められます。例えば、AIを活用した新しい需要予測システムの開発や、IoT技術を用いた製造ラインの改善などが該当します。

- 補助金額の上限が比較的高く設定されており、大規模なシステム開発にも活用しやすいのが魅力です。

- こんな企業におすすめ:

- 自社の強みを活かした新しいサービスや製品を、システム開発を通じて生み出したい企業。

- 既存の業務プロセスを、画期的なシステムの導入によって根本から改善したい企業。

参照: ものづくり補助金総合サイト

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するため、中小企業等の思い切った事業再構築を支援する制度です。

- 対象となる経費:

- 建物費、機械装置・システム構築費(リース費用も含む)

- 技術導入費、広告宣伝・販売促進費など、幅広い経費が対象となります。

- 特徴:

- 「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」といった、既存事業とは異なる、思い切った挑戦であることが申請の必須要件です。例えば、飲食店が新たにオンラインでのテイクアウト予約・決済システムを開発して非対面型ビジネスに転換する、といったケースが該当します。

- 補助金額が非常に大きく、中小企業の新たなチャレンジを強力に後押しする制度です。

- こんな企業におすすめ:

- 既存事業の市場が縮小しているため、新たな事業の柱としてシステムやアプリを活用した新規サービスを立ち上げたい企業。

- 事業モデルを大きく転換するために、大規模なシステム投資を計画している企業。

これらの補助金を活用するには、事業計画書の作成など、周到な準備が必要です。申請手続きは複雑な場合が多いため、必要に応じて専門家(中小企業診断士、コンサルタントなど)の支援を受けることも検討しましょう。

まとめ

本記事では、システム開発の費用相場について、その決まり方から内訳、種類別の相場、費用を抑えるポイントまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。

- システム開発費用の大部分は「人件費」: 費用は「人月単価 × 工数」で決まります。優秀なエンジニアが多くの時間をかけるほど費用は高くなりますが、品質も向上します。

- 費用はシステムの種類や要件で大きく変動する: コーポレートサイトのような小規模なものから、企業の根幹を支える基幹システムまで、開発費用は数十万円から数億円と大きな幅があります。まずは自社が作ろうとしているシステムがどのカテゴリーに属するのか、相場観を把握することが第一歩です。

- 契約形態・開発手法・外注先を理解する: 予算が確定しやすい「請負契約」とウォーターフォール開発、柔軟な変更が可能な「準委任契約」とアジャイル開発など、プロジェクトの特性に合わせて最適な組み合わせを選ぶ必要があります。また、依頼先も大手、中小、フリーランスで費用と特徴が大きく異なります。

- コスト削減は「要件定義」から始まる: 費用を抑える最大の秘訣は、開発の目的を明確にし、本当に必要な機能を見極め、スモールスタートすることです。既存のパッケージやSaaS、補助金の活用も有効な手段です。

- 見積もりは総合的に判断する: 複数の会社から相見積もりを取り、金額の安さだけでなく、作業範囲の明確さ、費用の根拠、提案内容、担当者の信頼性などを総合的に評価して、最適なパートナーを選びましょう。

システム開発は、決して安い買い物ではありません。しかし、自社の課題を的確に捉え、適切な投資を行うことができれば、業務効率の飛躍的な向上や、新たなビジネスチャンスの創出といった、費用を大きく上回るリターンをもたらしてくれます。

成功するシステム開発は、発注者と開発会社がビジョンを共有し、信頼関係に基づいた良好なパートナーシップを築くことから始まります。この記事が、皆さまのシステム開発プロジェクトを成功に導くための一助となれば幸いです。