現代のビジネスにおいて、業務効率化、新規事業の創出、顧客満足度の向上など、さまざまな課題を解決するためにシステム開発は不可欠な要素となっています。しかし、「自社に最適なシステム開発会社をどう選べばいいのか分からない」「費用はどれくらいかかるのか」「そもそも何を依頼できるのか」といった悩みを抱える担当者の方も多いのではないでしょうか。

システム開発会社選びは、プロジェクトの成否を左右する極めて重要なプロセスです。適切なパートナーを見つけられれば、ビジネスは大きく飛躍する可能性がありますが、ミスマッチが起これば、時間もコストも無駄になりかねません。

この記事では、システム開発会社の選定に悩む方に向けて、システム開発会社の基本的な役割から、依頼するメリット・デメリット、費用相場、そして最も重要な「失敗しない選び方のポイント」まで、網羅的に解説します。さらに、目的や特徴別に厳選したおすすめのシステム開発会社30選もご紹介します。

この記事を読めば、自社の課題や目的に合った最適なシステム開発会社を見つけ、プロジェクトを成功に導くための具体的な知識とノウハウが身につきます。ぜひ最後までご覧いただき、貴社のシステム開発プロジェクトにお役立てください。

目次

システム開発会社とは

システム開発会社とは、企業や組織が抱える課題を解決するため、専門的な知識や技術を駆使して、Webシステム、業務システム、スマートフォンアプリなどの企画、設計、開発、運用、保守を一貫して手掛ける企業のことです。クライアントのビジネスモデルや業務フローを深く理解し、ITの力でその価値を最大化するプロフェッショナル集団と言えます。

多くの企業では、IT専門の部署や人材が不足しているのが現状です。そのような状況で、自社だけで複雑なシステムを開発するのは非常に困難です。システム開発会社は、そうした企業に代わって、経験豊富なエンジニアやプロジェクトマネージャー、デザイナーなどの専門家チームを提供し、プロジェクトを成功へと導く重要な役割を担っています。単に言われたものを作るだけでなく、ビジネスの成長を共に目指すパートナーとして、課題解決に向けた最適なソリューションを提案してくれる存在です。

システム開発会社に依頼できる主な業務内容

システム開発は、一般的に「上流工程」と「下流工程」と呼ばれる複数のフェーズに分かれています。システム開発会社には、これらの全工程、もしくはいずれかの特定の工程を依頼できます。

| 工程区分 | 主な業務内容 | 概要 |

|---|---|---|

| 上流工程 | 企画・コンサルティング | 顧客が抱える経営課題や業務課題をヒアリングし、どのようなシステムがあれば解決できるかを分析・提案する。市場調査や競合分析なども行い、ビジネスの方向性を定める最も重要な工程。 |

| 上流工程 | 要件定義 | 企画内容を基に、システムに実装すべき機能や性能を具体的に洗い出し、定義する工程。「何を作るか」を明確にし、発注側と開発側の認識を合わせるための設計図の土台となる。 |

| 下流工程 | 設計(基本設計・詳細設計) | 要件定義書を基に、システムの全体像(基本設計)と、各機能の内部的な動作や処理(詳細設計)を決定する工程。ユーザーインターフェース(UI)やデータベースの構造などがここで固まる。 |

| 下流工程 | 開発(プログラミング) | 設計書に基づいて、プログラミング言語を用いて実際にコードを記述し、システムを形にしていく工程。いわゆるコーディング作業がこれにあたる。 |

| 下流工程 | テスト | 開発したシステムが設計書通りに正しく動作するか、不具合(バグ)がないかを確認する工程。単体テスト、結合テスト、総合テストなど、複数の段階を経て品質を保証する。 |

| 運用・保守 | リリース・運用・保守 | 完成したシステムを本番環境に導入(リリース)し、安定稼働を支援する工程。サーバーの監視、障害発生時の対応、OSやミドルウェアのアップデート、利用者からの問い合わせ対応などを行う。 |

多くの開発会社は、これら一連のプロセスをワンストップで提供しています。特に上流工程である企画や要件定義は、プロジェクトの成功を大きく左右するため、経験豊富な開発会社に相談することで、曖昧だった課題が明確になり、より効果的なシステムを構築できるようになります。また、開発後の運用・保守まで見据えた提案を受けられるのも、専門会社に依頼する大きなメリットです。

システム開発の主な種類

システム開発会社が手掛けるシステムは多岐にわたりますが、大きく分けると以下の3種類に分類されます。自社が開発したいシステムがどれに該当するのかを把握しておくことが、適切な開発会社を選ぶ第一歩です。

Webシステム開発

Webシステムとは、インターネットブラウザを通じて利用できるシステム全般を指します。ユーザーはPCやスマートフォン、タブレットなど、デバイスを問わずにアクセスでき、専用のソフトウェアをインストールする必要がないのが特徴です。

- 具体例:

- ECサイト: 商品の売買を行うオンラインストア(例: Amazon, 楽天)

- SaaS(Software as a Service): クラウド上で提供されるソフトウェアサービス(例: Google Workspace, Salesforce)

- マッチングサイト: 人やサービスを結びつけるプラットフォーム(例: 転職サイト, 不動産情報サイト)

- 予約システム: 飲食店やホテルの予約管理システム

- SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス): ユーザー間のコミュニケーションを促進するサービス

Webシステム開発では、ユーザーが直接触れる画面(フロントエンド)と、データの処理や保存を行う裏側の仕組み(バックエンド)の両方の技術が求められます。また、多くのユーザーからの同時アクセスに耐えうるインフラ設計や、セキュリティ対策も非常に重要です。

業務システム開発

業務システムとは、企業の特定の業務を効率化・自動化するために導入されるシステムのことです。主に社内ネットワーク(イントラネット)で利用されることが多く、企業の根幹を支える重要な役割を果たします。

- 具体例:

- 基幹システム(ERP): 生産、販売、会計、人事など、企業の主要な業務を一元管理するシステム

- 販売管理システム: 見積もり、受注、売上、請求、入金までの一連の流れを管理する

- 在庫管理システム: 商品の入出庫や在庫数をリアルタイムで管理し、欠品や過剰在庫を防ぐ

- 顧客管理システム(CRM): 顧客情報や商談履歴を一元管理し、マーケティングや営業活動に活用する

- 生産管理システム: 製造業における生産計画、工程管理、品質管理などを支援する

業務システム開発では、その企業の独自の業務フローや商習慣を深く理解し、それに最適化されたシステムを構築する能力が求められます。既存のパッケージソフトでは対応できない、自社特有の複雑な要件を実現できるのがオーダーメイド開発の強みです。

スマートフォンアプリ開発

スマートフォンアプリ開発は、その名の通り、スマートフォンやタブレット端末で動作するアプリケーションを開発することです。OSによって開発環境が異なり、主にAppleのiOS向けアプリと、GoogleのAndroid向けアプリの2種類があります。

- 開発方式の種類:

- ネイティブアプリ: iOSやAndroidなど、特定のOSに最適化された言語(Swift, Kotlinなど)で開発されるアプリ。OSの機能を最大限に活用でき、動作が高速で安定しているのが特徴。

- Webアプリ: 見た目や操作性をアプリのように最適化したWebサイトのこと。ブラウザ上で動作するため、OSを問わず利用でき、アプリストアからのインストールが不要。

- ハイブリッドアプリ: ネイティブアプリとWebアプリの両方の要素を併せ持つアプリ。Web技術(HTML, CSS, JavaScript)で開発しつつ、ネイティブ機能(プッシュ通知、カメラなど)も利用できる。

プッシュ通知によるユーザーへのアプローチや、GPSやカメラといったデバイス固有の機能との連携など、Webシステムにはない独自の価値を提供できるのがスマートフォンアプリの魅力です。ゲームアプリから、企業の販促用アプリ、業務用のツールアプリまで、その用途は多岐にわたります。

システム開発会社に依頼する3つのメリット

自社でエンジニアを抱えずに、外部のシステム開発会社に開発を依頼することには、多くのメリットが存在します。特に、専門的なノウハウやリソースが不足している企業にとっては、ビジネスを加速させるための賢明な選択肢となり得ます。ここでは、主な3つのメリットを詳しく解説します。

① 高品質なシステムを開発できる

システム開発会社に依頼する最大のメリットは、専門家による高品質なシステムの開発が期待できることです。

システム開発は、単にプログラミングができるだけでは成功しません。解決すべき課題を正確に捉える要件定義のスキル、拡張性や保守性を考慮した設計能力、プロジェクト全体を円滑に進めるマネジメント能力、そして最新技術動向への深い知見など、多岐にわたる専門性が求められます。

- 専門的な知識と経験:

システム開発会社には、様々な業界や種類のシステム開発を手掛けてきた経験豊富なエンジニアやプロジェクトマネージャーが多数在籍しています。彼らは過去のプロジェクトで培った知見を活かし、潜在的なリスクを予測したり、より効果的な機能提案を行ったりできます。例えば、「この機能は将来的に拡張が必要になる可能性が高いので、今のうちから拡張しやすい設計にしておきましょう」といった、専門家ならではの視点からのアドバイスが期待できます。 - 確立された品質保証(QA)体制:

プロの開発会社は、品質を担保するためのテスト体制(QA: Quality Assurance)を確立しています。開発者自身が行う単体テストだけでなく、専門のテストチームによる結合テストや総合テスト、第三者視点での受け入れテストなど、多段階の検証プロセスを経ることで、バグが少なく安定して動作するシステムを納品できます。自社開発の場合、この品質保証のプロセスが甘くなりがちで、リリース後に重大な不具合が発覚するケースも少なくありません。 - 最新技術への追随:

IT業界の技術進化は非常に速く、常に新しいフレームワークや開発手法が登場します。開発会社は、競争力を維持するために最新技術のキャッチアップに積極的です。自社では導入が難しい最新技術を活用し、よりパフォーマンスが高く、セキュアで、将来性のあるシステムを構築できるのは大きな利点です。

② 開発期間を短縮できる

システム開発を外部に委託することで、プロジェクト全体の期間を大幅に短縮できる可能性があります。市場の変化が激しい現代において、ビジネスチャンスを逃さないためには、サービスの迅速なリリース(Time to Market)が極めて重要です。

- 即戦力となるリソースの確保:

自社でシステムを開発する場合、まず必要なスキルセットを持つエンジニアを採用または育成するところから始めなければなりません。採用には時間がかかりますし、育成にはさらに長い期間とコストが必要です。一方、システム開発会社に依頼すれば、プロジェクトの要件に合ったスキルを持つエンジニアチームを迅速に確保できます。企画が決まればすぐに開発に着手できるため、プロジェクトのスタートダッシュが格段に速くなります。 - 効率的な開発プロセス:

多くの開発会社は、長年の経験を通じて洗練された開発プロセスやプロジェクト管理手法を確立しています。タスク管理ツールやコミュニケーションツールを駆使し、チーム内での情報共有を円滑に行い、手戻りの少ない効率的な開発を実現します。特に、要件の変更に柔軟に対応できるアジャイル開発などの手法に長けた会社であれば、仕様変更によるスケジュールの遅延を最小限に抑えられます。 - 分業によるスピードアップ:

システム開発には、要件定義、設計、プログラミング、テスト、インフラ構築など、様々な専門領域があります。開発会社では、これらの各工程を専門の担当者が分業して並行で進めるため、一人または少人数のエンジニアが全てを担う場合に比べて、圧倒的に開発スピードが速くなります。

③ 自社のリソースを主要業務に集中できる

専門外であるシステム開発業務を外部のプロフェッショナルに任せることで、自社は本来注力すべきコア業務(本業)に経営資源を集中させられます。これは、特にIT専門の人材が不足している企業にとって、計り知れないメリットをもたらします。

- 経営資源の最適配分:

企業が持つリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)は有限です。システム開発のために、本業の担当者が本来の業務と兼務したり、慣れないプロジェクト管理に時間を割かれたりすると、企業全体の生産性が低下しかねません。開発業務をアウトソーシングすることで、営業、マーケティング、商品開発といった、自社の強みであり、売上に直結する活動に社員を専念させられます。 - 管理コストの削減:

自社で開発チームを抱える場合、エンジニアの人件費だけでなく、採用コスト、教育コスト、労務管理、開発環境の維持費など、目に見えにくい様々な管理コストが発生します。外部委託は、これらの間接的なコストや管理の手間を削減し、必要な時に必要な分だけ専門家の力を借りるという、費用対効果の高いリソース活用を可能にします。 - 機会損失の回避:

もし自社開発にこだわり、システムの完成が遅れてしまった場合、その間に競合他社に先を越されたり、市場のニーズが変化してしまったりする「機会損失」のリスクがあります。専門の開発会社に依頼して迅速にシステムをリリースすることで、こうした機会損失を防ぎ、ビジネスの成長スピードを加速させることが可能です。

システム開発会社に依頼する3つのデメリット

システム開発会社への依頼は多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、プロジェクトを成功させる上で重要です。

① 開発コストがかかる

当然のことながら、外部の専門家に依頼するには相応のコストが発生します。特に、オーダーメイドで高品質なシステムを開発する場合、その費用は数百万円から数千万円、大規模なものでは億単位に上ることもあります。

- コストの内訳:

開発費用は、主に「人月単価 × 開発工数(人月)」で算出されます。人月単価とは、エンジニア1人が1ヶ月稼働した場合の費用のことで、エンジニアのスキルレベル(ジュニア、ミドル、シニア)や、開発会社が抱える間接費(オフィス賃料、管理部門の人件費など)によって変動します。これに、プロジェクト管理費やインフラ費用などが加わります。自社でエンジニアを雇用する場合と比較して、短期的には外部委託の方が高額になるケースが多いです。 - 費用対効果(ROI)の視点:

ただし、コストを考える際は、単に金額の大小だけでなく、その投資によってどれだけのリターン(業務効率化によるコスト削減、売上向上など)が見込めるかという費用対効果(ROI)の視点で判断することが重要です。高品質なシステムを迅速に導入することで得られるビジネス上のメリットが、開発コストを上回るのであれば、それは価値のある投資と言えます。 - コストを抑えるための工夫:

コストを抑えるためには、本当に必要な機能は何かを厳選し、スモールスタートで始める(MVP開発)、オフショア開発やニアショア開発を活用している会社を選ぶ、といった選択肢も考えられます。

② 社内に開発ノウハウが蓄積されにくい

開発業務のほぼ全てを外部に委託してしまうと、システムに関する技術的な知識や開発プロセスのノウハウが自社内に蓄積されにくいというデメリットがあります。

- ブラックボックス化のリスク:

開発会社に完全に「丸投げ」してしまうと、システムの内部構造や設計思想が社内の誰も理解していない「ブラックボックス」状態に陥る危険性があります。こうなると、将来的に小さな改修や機能追加を行いたい場合でも、必ずその開発会社に依存せざるを得なくなります。また、担当者が変わったり、その開発会社との契約が終了したりした場合、システムの引き継ぎが困難になるリスクも抱えます。 - 自社のIT人材が育たない:

外部委託は、社内にIT人材がいない企業にとっては有効な手段ですが、長期的に見ると、いつまでも外部に依存し続けることになり、自社のIT対応力が向上しません。DX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる現代において、技術的な知見を持つ人材が社内にいないことは、経営上のリスクともなり得ます。 - 対策:

このデメリットを軽減するためには、開発会社に丸投げするのではなく、自社の担当者もプロジェクトに積極的に関与することが重要です。定例会に参加して進捗や課題を共有したり、設計書やソースコードなどのドキュメントをきちんと納品してもらい、内容を理解する努力をしたりすることが求められます。また、将来的な内製化を見据えて、開発会社と協力しながら自社エンジニアを育成する「ラボ型開発」のような契約形態を選択するのも一つの手です。

③ コミュニケーションコストが発生する

外部の会社と共同でプロジェクトを進める以上、円滑なコミュニケーションを維持するためのコスト(時間や労力)が発生します。発注側と開発側の間で認識の齟齬が生まれると、手戻りが発生し、スケジュール遅延や追加費用の原因となります。

- 認識のズレによる手戻り:

発注側が「当たり前」だと思っている業務知識や業界の常識も、開発会社の担当者にとっては未知の情報であるケースがほとんどです。要件定義の段階で、こちらの意図が正確に伝わっていなかったり、曖昧な表現で伝えてしまったりすると、完成したシステムが「思っていたものと違う」という事態に陥りがちです。仕様の変更や修正には、当然ながら追加の工数と費用がかかります。 - コミュニケーションの手段と頻度:

プロジェクトを円滑に進めるためには、定期的なミーティング(対面またはWeb会議)や、ビジネスチャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)、プロジェクト管理ツール(Backlog, Jiraなど)を活用した日々の情報共有が欠かせません。これらのコミュニケーションを誰が、どのくらいの頻度で、どのように行うのかを事前に決めておく必要があります。発注側も、仕様に関する質問への迅速な回答や、開発途中の成果物に対するフィードバックなど、相応の対応時間が求められます。 - 対策:

コミュニケーションを円滑にするためには、開発会社の選定段階で、担当者のコミュニケーション能力や業界知識を見極めることが重要です。専門用語を分かりやすく説明してくれるか、こちらの意図を正確に汲み取ってくれるか、積極的に提案をしてくれるか、といった点を確認しましょう。また、プロジェクトの窓口となる担当者を自社内で明確に決め、責任を持って開発会社とのやり取りを行う体制を整えることも不可欠です。

システム開発の費用相場

システム開発を依頼する上で、最も気になるのが費用でしょう。開発費用は、開発するシステムの種類、機能の複雑さ、開発規模(工数)、開発手法など、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、費用の内訳を理解した上で、種類別・手法別の相場観を解説します。

まず、システム開発費用の大部分は「人件費」で構成されており、以下の式で概算されます。

開発費用 = 開発単価(人月単価) × 開発工数(人月) + 諸経費

- 人月単価: エンジニア1人が1ヶ月作業した場合の費用。スキルや役割によって異なり、一般的に以下のようになります。

- 開発工数: プロジェクトに必要な作業量を「人月」という単位で表したもの。例えば、3人のエンジニアが2ヶ月かかるプロジェクトは「6人月」となります。

- 諸経費: サーバー代、ソフトウェアライセンス費用、交通費など。

この基本構造を理解した上で、具体的な費用相場を見ていきましょう。

開発の種類別の費用相場

開発するシステムの種類によって、必要な機能や技術が異なるため、費用相場も変わってきます。

| 開発の種類 | 規模・内容 | 費用相場(目安) | 開発期間(目安) |

|---|---|---|---|

| Webシステム | 小規模(LP、シンプルなコーポレートサイトなど) | 50万円〜300万円 | 1ヶ月〜3ヶ月 |

| 中規模(CMS機能付きサイト、小規模ECサイト、予約システムなど) | 300万円〜1,000万円 | 3ヶ月〜6ヶ月 | |

| 大規模(大規模ECサイト、マッチングプラットフォーム、SaaSなど) | 1,000万円以上 | 6ヶ月以上 | |

| 業務システム | 小規模(特定の業務を補助するツール、既存システムの改修など) | 100万円〜500万円 | 2ヶ月〜5ヶ月 |

| 中規模(販売管理、在庫管理など特定の部門で利用するシステム) | 500万円〜2,000万円 | 5ヶ月〜1年 | |

| 大規模(基幹システム(ERP)、全社規模で利用する統合システムなど) | 2,000万円以上 | 1年以上 | |

| アプリ | シンプル(カタログ、情報配信など単機能なアプリ) | 100万円〜300万円 | 2ヶ月〜4ヶ月 |

| 標準的(SNS連携、決済機能、プッシュ通知など複数の機能を持つアプリ) | 300万円〜800万円 | 4ヶ月〜8ヶ月 | |

| 複雑(大規模なデータベース連携、外部サービス連携、AI機能など) | 800万円以上 | 8ヶ月以上 |

Webシステム開発の費用

Webシステムの費用は、主に機能の数と複雑さに左右されます。例えば、単に情報を表示するだけの静的なサイトであれば安価ですが、ユーザー登録機能、ログイン機能、決済機能、検索機能、管理者向けの管理画面など、動的な機能が増えるほど費用は高くなります。特に、多くのユーザーが利用するマッチングプラットフォームやSaaSの開発では、高度な技術力と堅牢なインフラ設計が求められるため、大規模な投資が必要となります。

業務システム開発の費用

業務システムの費用は、対象業務の範囲と複雑さ、連携する外部システムの有無によって大きく変わります。特定の部署のExcel業務をシステム化するような小規模なものであれば比較的安価に収まりますが、全社の販売・在庫・会計データを一元管理するような基幹システム(ERP)をゼロから開発する場合は、莫大な費用と期間がかかります。既存のパッケージソフトをカスタマイズするのか、フルスクラッチで開発するのかによっても費用は大きく異なります。

アプリ開発の費用

スマートフォンアプリの費用は、Webシステムと同様に機能の数と複雑さに加え、対応OS(iOS/Android)の数も影響します。iOSとAndroidの両方に対応するネイティブアプリを開発する場合、単純に開発工数が2倍近くになることがあります。一方で、React NativeやFlutterといったクロスプラットフォーム開発のフレームワークを利用すれば、1つのソースコードから両OSのアプリを生成でき、コストを抑えることが可能です。また、プッシュ通知サーバーの構築や、アプリストアへの申請代行なども費用に含まれる場合があります。

開発手法別の費用相場

どのような開発手法を採用するかによっても、費用の見積もり方や総額の考え方が異なります。代表的な2つの手法について解説します。

ウォーターフォール開発

ウォーターフォール開発は、「要件定義→設計→開発→テスト」という工程を、滝の水が流れるように順番に進めていく古典的な開発手法です。前の工程が完全に完了してから次の工程に進むため、手戻りが許されないのが原則です。

- 費用の特徴:

- 最初に総額の見積もりが確定しやすい。要件定義の段階で、必要な機能と工数を全て洗い出すため、予算管理がしやすいというメリットがあります。

- 仕様変更に弱い。開発途中で仕様変更が発生すると、手戻りが大きくなり、大幅な追加費用とスケジュール遅延が発生するリスクがあります。

- 向いているプロジェクト:

- 要件が明確に決まっているプロジェクト。(例: 大規模な基幹システム、公共システムの開発など)

- 仕様変更の可能性が低いプロジェクト。

ウォーターフォール開発の費用は、最初に提示された見積金額が基本となりますが、要件定義が不十分だと後から追加要件が多発し、結果的に高額になる可能性もあるため注意が必要です。

アジャイル開発

アジャイル開発は、「計画→設計→開発→テスト」という短いサイクル(スプリント)を何度も繰り返しながら、少しずつシステムを完成させていく開発手法です。アジャイル(Agile)は「素早い」「機敏な」という意味を持ち、仕様変更や顧客のフィードバックに柔軟に対応できるのが最大の特徴です。

- 費用の特徴:

- 初期段階で総額を確定させるのが難しい。スプリント単位(例えば2週間や1ヶ月)で契約し、その期間に稼働したエンジニアの人件費を支払う「準委任契約」が一般的です。

- 仕様変更に強い。スプリントごとに優先順位を見直し、必要な機能を随時追加・変更できるため、市場の変化に対応しやすいです。

- 向いているプロジェクト:

- 仕様が固まっていない、新しいサービスの開発。(例: 新規事業のWebサービス、ユーザーの反応を見ながら改善したいアプリなど)

- 市場投入までのスピードを重視するプロジェクト。

アジャイル開発は、最終的に総額がいくらになるか見えにくいというデメリットがありますが、常に優先度の高い機能から開発していくため、予算内で価値の高いシステムを構築できる可能性があります。どちらの手法が適しているかは、プロジェクトの特性や目的によって異なるため、開発会社とよく相談して決定することが重要です。

失敗しないシステム開発会社の選び方8つのポイント

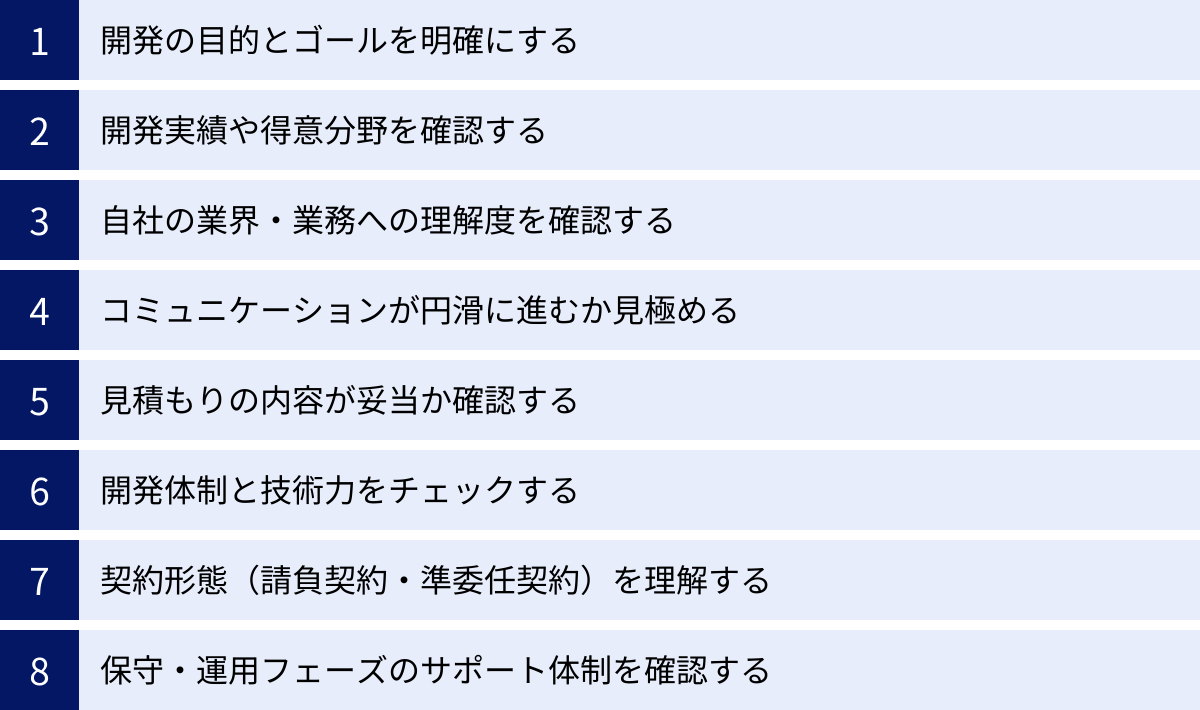

数あるシステム開発会社の中から、自社のプロジェクトに最適なパートナーを見つけ出すことは容易ではありません。ここでは、開発会社選びで失敗しないためにチェックすべき8つの重要なポイントを、具体的なアクションと共に解説します。

① 開発の目的とゴールを明確にする

開発会社に相談する前に、まず自社内で「なぜシステムを開発するのか」「システムによって何を達成したいのか」を明確に言語化しておくことが最も重要です。ここが曖昧なまま進めてしまうと、開発会社も的確な提案ができず、プロジェクトが迷走する原因となります。

- Why(なぜ作るのか):

- 例: 「手作業で行っている請求書発行業務に毎月50時間かかっており、担当者の残業が常態化している。この業務を自動化して、残業時間をゼロにしたい。」

- 例: 「新規顧客の獲得チャネルを増やしたい。Webサイトからの問い合わせを増やし、半年後には売上を10%向上させたい。」

- What(何を作るのか):

- 上記の目的を達成するために、どのような機能が必要かを大まかに洗い出します。

- 例: 顧客情報管理機能、請求データ自動生成機能、PDF出力機能など。

- How(どのように測るのか):

- プロジェクトの成功を測るための具体的な指標(KPI)を設定します。

- 例: 業務時間削減(月50時間→0時間)、問い合わせ件数(月10件→月30件)、売上向上率(半年で+10%)。

これらの目的やゴールをまとめた資料(RFP: 提案依頼書の原型)を用意しておくことで、開発会社との初回ヒアリングがスムーズに進み、より精度の高い提案や見積もりを受け取れます。

② 開発実績や得意分野を確認する

開発会社と一言で言っても、それぞれに得意な技術、得意な業界、得意なプロジェクト規模があります。自社が開発したいシステムと類似の開発実績が豊富かどうかは、必ず確認しましょう。

- 確認方法:

- 公式サイトの「制作実績」「ポートフォリオ」を確認する: どのような業界の、どのようなシステムを手掛けてきたか、具体的な事例を見てみましょう。ただし、契約上の守秘義務で公開できない実績も多いため、掲載されているものが全てではありません。

- 問い合わせ時に直接ヒアリングする: 「弊社と同じような飲食業界での予約システムの開発実績はありますか?」「月間100万PV規模のメディアサイトを構築した経験はありますか?」など、具体的に質問します。

- なぜ重要か:

- リスクの低減: 類似プロジェクトの経験があれば、特有の課題や注意点を熟知しているため、手戻りやトラブルのリスクを低減できます。

- 精度の高い提案: 業界知識や過去の知見に基づいた、より実践的で効果的な機能提案が期待できます。

ECサイトを作りたいのに業務システムの開発実績しかない会社や、小規模なWebサイト制作がメインの会社に大規模な基幹システムの開発を依頼するのは、ミスマッチが起こる可能性が高いです。

③ 自社の業界・業務への理解度を確認する

特に業務システム開発の場合、開発会社が自社の業界や特有の業務フローをどれだけ理解してくれるか(ドメイン知識)が、システムの品質を大きく左右します。

- 見極めるポイント:

- ヒアリング時の質問の質: こちらの説明に対して、「その業務フローの場合、〇〇という例外ケースはありませんか?」「業界の慣習として△△という処理が必要になると思いますが、いかがでしょうか?」といった、的確で深い質問をしてくるか。

- 専門用語の理解度: 自社の業界で使われる専門用語をスムーズに理解し、会話が成り立つか。

- 課題の本質を捉えた提案: 単に言われた通りの機能を作るだけでなく、「その課題を解決するなら、こちらの方法の方がコストを抑えつつ効果も高いですよ」といった、業務の本質を理解した上での提案があるか。

業界知識が乏しい会社に依頼すると、要件定義の段階でこちらの意図が正しく伝わらず、何度も説明し直す必要があったり、完成したシステムが実際の業務にフィットせず使い物にならなかったりするリスクがあります。

④ コミュニケーションが円滑に進むか見極める

システム開発は、数ヶ月から1年以上にわたる長期的な共同作業です。そのため、担当者との相性やコミュニケーションのしやすさは、技術力と同じくらい重要です。

- チェック項目:

- レスポンスの速さと丁寧さ: 問い合わせや質問に対する返信は迅速か。内容は丁寧で分かりやすいか。

- 説明の分かりやすさ: 技術的な専門用語を、ITに詳しくない担当者にも理解できるように、かみ砕いて説明してくれるか。

- 傾聴力と提案力: こちらの要望を真摯に聞き、ただ受け入れるだけでなく、プロとしてより良い代替案や改善案を提案してくれるか。

- 報告・連絡・相談の体制: プロジェクトが始まった後、どのようなツール(チャット、Web会議など)で、どのくらいの頻度で進捗報告をしてくれるのかが明確か。

選定段階での担当者(営業担当やプロジェクトマネージャー)とのやり取りは、プロジェクト開始後のコミュニケーションスタイルを判断する重要な材料となります。少しでも「話しにくい」「相性が悪い」と感じたら、他の会社を検討した方が賢明かもしれません。

⑤ 見積もりの内容が妥当か確認する

複数社から見積もりを取得した場合、その内容を詳細に比較検討することが重要です。単に総額の安さだけで選ぶのは非常に危険です。

- 確認すべきポイント:

- 費用の内訳が明確か: 「システム開発一式 〇〇円」のような大雑把な見積もりではなく、「要件定義 〇人月」「設計 〇人月」「開発 〇人月」のように、工程ごと・機能ごとの工数と単価が明記されているか。

- 作業範囲が明確か: 見積もりに含まれる作業と、含まれない作業(別途費用となる作業)の範囲が明確に定義されているか。特に、納品後の保守・運用費用が含まれているかは要確認です。

- 安すぎる見積もりのリスク: 他社と比較して極端に安い見積もりは、後から追加費用を請求されたり、エンジニアのスキルが低く品質に問題があったり、テストが不十分だったりする可能性があります。なぜ安いのか、その根拠を必ず確認しましょう。

妥当な見積もりを出してくれる会社は、プロジェクトの全体像を正確に把握し、リスクを考慮した上で工数を算出している、信頼できる会社である可能性が高いです。

⑥ 開発体制と技術力をチェックする

どのようなチーム体制で、どのような技術を使って開発を進めるのかも確認すべきポイントです。

- 確認事項:

- プロジェクトマネージャー(PM)の経歴: プロジェクト全体の責任者であるPMの経験や実績は非常に重要です。類似プロジェクトのマネジメント経験があるかを確認しましょう。

- 開発チームの構成: 開発メンバーは自社の社員か、外部のパートナー(フリーランスや協力会社)か。特にオフショア開発(海外のエンジニアを活用)を行う場合は、品質管理体制やコミュニケーション方法について詳しく確認する必要があります。

- 技術スタック: 使用するプログラミング言語、フレームワーク、クラウドサービス(AWS, Azure, GCPなど)が、開発したいシステムの要件に合っているか。将来的な拡張性やメンテナンス性も考慮されているか。

可能であれば、実際に開発を担当するエンジニアやPMと面談させてもらい、直接話を聞く機会を設けるのが理想的です。

⑦ 契約形態(請負契約・準委任契約)を理解する

システム開発の契約形態は、主に「請負契約」と「準委任契約」の2種類があります。どちらの契約形態になるかによって、開発会社の責任範囲や費用の支払い方が大きく異なるため、その違いを正しく理解しておく必要があります。

| 契約形態 | 請負契約 | 準委任契約 |

|---|---|---|

| 目的 | 仕事の完成(システムの納品) | 業務の遂行(エンジニアの労働力の提供) |

| 責任の所在 | 完成責任(瑕疵担保責任)を負う → 納品物に欠陥があれば修正する義務がある |

善管注意義務を負う → 善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務がある(完成は保証しない) |

| 費用の考え方 | 完成した成果物に対して報酬を支払う (一括または分割) |

作業した時間(工数)に対して報酬を支払う (例:月額固定) |

| 指揮命令権 | 発注者にはない(開発会社が管理) | 発注者にはない(開発会社が管理) ※偽装請負に注意 |

| 向いている開発手法 | ウォーターフォール開発 | アジャイル開発、コンサルティング、運用保守 |

要件が明確に決まっており、予算と納期を確定させたい場合は「請負契約」が適しています。一方、仕様変更の可能性が高い、あるいは要件が流動的なプロジェクトでは、柔軟に対応できる「準委任契約(ラボ型契約など)」が適しています。自社のプロジェクトの特性に合わせて、どちらの契約形態が適切かを開発会社と相談しましょう。

⑧ 保守・運用フェーズのサポート体制を確認する

システムは、納品されて終わりではありません。リリース後に安定して稼働させ、ビジネスの変化に合わせて改善していくための保守・運用フェーズが非常に重要です。

- 確認すべきサポート内容:

- 障害発生時の対応: サーバーダウンやシステムエラーなどの障害が発生した際の、対応時間(24時間365日か、平日営業時間内か)、連絡手段、復旧までの目標時間などを確認します。

- 定期的なメンテナンス: サーバーやOS、ミドルウェアのアップデート、セキュリティパッチの適用などを定常的に行ってくれるか。

- 軽微な修正や機能追加への対応: 文言の修正や簡単な機能改善など、日々の運用で発生する要望にどこまで対応してくれるか。

- サポートの料金体系: 保守・運用費用は月額固定か、作業時間に応じた従量課金か。

開発は得意でも、保守・運用は不得意という会社もあります。開発段階からリリース後のことまで見据えて、長期的に付き合えるパートナーかどうかを見極めることが、システムを資産として活用していくための鍵となります。

【目的・特徴別】システム開発会社おすすめ30選

ここでは、数あるシステム開発会社の中から、目的や特徴に応じて厳選した30社をご紹介します。各社の強みや特徴を参考に、自社のニーズに合った会社を見つけてください。

※掲載されている情報は、各社の公式サイトを基に作成しています。最新の情報や詳細については、各社の公式サイトで直接ご確認ください。

実績が豊富で信頼できる大手開発会社5選

大規模な基幹システムや社会インフラなど、ミッションクリティカルな開発において、豊富な実績と高い信頼性を誇る大手Sler(システムインテグレーター)です。

株式会社野村総合研究所(NRI)

コンサルティングからシステム開発、運用までを一貫して提供する日本を代表するシンクタンク兼システムインテグレーター。特に金融業界に圧倒的な強みを持ち、大規模かつ複雑なシステムの構築・運用実績が豊富です。DX推進や事業戦略といった最上流のコンサルティングから任せたい企業におすすめです。

(参照:株式会社野村総合研究所公式サイト)

株式会社NTTデータ

NTTグループの中核を担う国内最大手のシステムインテグレーター。官公庁、金融、製造、流通など、幅広い業種に対して大規模なシステムインテグレーションを提供しています。国内外に広がる広範なネットワークと、先進技術への積極的な投資が特徴です。グローバルなプロジェクトや社会インフラ関連の案件で高い実績を誇ります。

(参照:株式会社NTTデータ公式サイト)

株式会社日立ソリューションズ

日立グループのICTソリューション事業を担う中核企業。製造・流通業向けのソリューションに強みを持ち、特にERP(統合基幹業務システム)やCRM(顧客関係管理)の導入支援、独自のパッケージソフト開発で高い評価を得ています。長年培ってきた業種・業務ノウハウを活かした提案力が魅力です。

(参照:株式会社日立ソリューションズ公式サイト)

富士通株式会社

日本を代表する総合ITベンダー。スーパーコンピュータ「富岳」に代表される最先端のテクノロジーを保有し、ハードウェアからソフトウェア、サービスまでをトータルで提供しています。官公庁や医療、文教など、公共性の高い分野での実績が豊富で、堅牢なシステム基盤を求める企業に適しています。

(参照:富士通株式会社公式サイト)

TIS株式会社

TISインテックグループの中核企業として、幅広い業界にITサービスを提供。特にクレジットカードなどの決済システム領域では国内トップクラスのシェアを誇ります。金融・カード業界で培った高い技術力とセキュリティノウハウを活かし、企業のDXを多角的に支援しています。

(参照:TIS株式会社公式サイト)

コストパフォーマンスに優れた開発会社5選

オフショア開発や独自の開発手法を活用し、品質を維持しながらコストを抑えた開発を実現する会社です。スタートアップや新規事業で、予算を抑えつつスピーディーに開発を進めたい企業におすすめです。

株式会社LIG

Webサイト制作会社として有名ですが、ベトナムやフィリピンの海外拠点を活用したオフショア開発も展開。Web制作で培ったデザイン力と、コストメリットのあるオフショア開発を組み合わせ、高品質かつリーズナブルなシステム開発を提供しています。

(参照:株式会社LIG公式サイト)

株式会社モンスターラボ

世界20カ国・33都市に拠点を持ち、グローバルなリソースを活用したデジタルコンサルティング・プロダクト開発を手掛けています。多様な国籍のエンジニアやデザイナーが在籍し、多言語対応や海外展開を視野に入れたシステム開発を得意としています。

(参照:株式会社モンスターラボ公式サイト)

株式会社Sun Asterisk

ベトナムを中心としたアジア圏に開発拠点を持ち、「スタートアップスタジオ」として新規事業の創出を支援。企画段階から伴走し、ビジネスモデルの構築からプロダクト開発、グロースまでを一気通貫でサポートします。コストを抑えながら事業を立ち上げたい企業に最適です。

(参照:株式会社Sun Asterisk公式サイト)

株式会社GeNEE

ベトナム・ハノイでのオフショア開発を専門とし、ラボ型開発に強みを持つ会社。月額定額で専属の開発チームを構築でき、仕様変更に柔軟に対応しながら中長期的に開発を進められます。日本の商習慣を理解したブリッジSEが円滑なコミュニケーションをサポートします。

(参照:株式会社GeNEE公式サイト)

株式会社Rabiloo

ベトナム・ハノイに拠点を置くAIおよびWebシステム開発会社。AI-OCRやチャットボットなどのAIソリューション開発に強みを持ち、コストを抑えながら最新技術を導入したい企業に適しています。日本法人もあり、安心して依頼できる体制が整っています。

(参照:株式会社Rabiloo公式サイト)

Webシステム開発に強い会社5選

UI/UXデザインや最新のWeb技術、マーケティング視点を強みとし、ユーザーに価値を届けるWebサービスやメディアの構築を得意とする会社です。

株式会社ゆめみ

「全員CTO」を掲げる技術者集団。大規模なWebサービスやECサイトの構築から、企業のDX内製化支援まで幅広く手掛けています。特にアジャイル開発の実績が豊富で、変化に強い組織づくりや開発プロセス改善のコンサルティングも行っています。

(参照:株式会社ゆめみ公式サイト)

株式会社GIG

「テクノロジーとクリエイティブでセカイをより良くする」をミッションに、Webサイト制作、Webマーケティング、システム開発などを展開。自社でWebメディア「Workship」を運営しており、メディアサイト構築やコンテンツマーケティングのノウハウが豊富です。

(参照:株式会社GIG公式サイト)

株式会社メンバーズ

デジタルクリエイターの専門チーム(EMC:エンゲージメント・マーケティング・センター)を顧客企業専任で提供する独自のサービスモデルを展開。Webサイトの運用・改善や、デジタルマーケティング支援を得意とし、企業のDX推進を中長期的にサポートします。

(参照:株式会社メンバーズ公式サイト)

株式会社アイエンター

Webシステム、スマートフォンアプリ、業務システムなど、幅広い開発を手掛ける独立系SIer。特にクラウドを活用したインフラ構築や、IoT/AIといった先端技術領域での開発実績が豊富です。企画から開発、運用までワンストップで対応できる総合力が魅力です。

(参照:株式会社アイエンター公式サイト)

株式会社システナ

モバイル端末向けのソフトウェア開発からスタートし、現在は金融・公共分野の大規模システム、Webシステム、ITインフラ構築まで幅広く事業を展開。安定した経営基盤と高い技術力を持ち、ミッションクリティカルなWebシステムの開発にも対応可能です。

(参照:株式会社システナ公式サイト)

業務システム開発に強い会社5選

各業界の業務知識(ドメイン知識)が豊富で、企業の基幹業務を支えるシステムの構築や、ERP/CRMの導入・カスタマイズを得意とする会社です。

株式会社オービック

自社開発のERPパッケージ「OBIC7」を主力製品とし、導入から運用サポートまでを一貫して提供。特に中堅・中小企業向けの基幹システム導入で高いシェアを誇ります。会計、人事・給与、販売、生産など、企業のあらゆる業務をカバーするソリューションを持っています。

(参照:株式会社オービック公式サイト)

株式会社JSOL

NTTデータと三井住友フィナンシャルグループの合弁会社として設立され、現在はNTTデータグループの一員。製造業、流通・サービス業、金融業を中心に、ERP導入コンサルティングや業務システム開発で多くの実績を持っています。SAPなどの主要ERPパッケージに精通しています。

(参照:株式会社JSOL公式サイト)

株式会社大塚商会

「たのめーる」で知られるオフィス用品通販事業と並行して、中小企業向けのITソリューション事業を展開。複合機やPCなどのハードウェア販売から、業務システムの導入・サポートまで、オフィスのIT環境をトータルで支援する「ワンストップソリューション」が強みです。

(参照:株式会社大塚商会公式サイト)

株式会社電算システム

情報処理サービスや収納代行サービスから事業を開始し、現在はGoogle Cloudのプレミアパートナーとして、Google WorkspaceやGoogle Cloud Platformの導入支援に注力。クラウドを活用した業務効率化やデータ分析基盤の構築を得意としています。

(参照:株式会社電算システム公式サイト)

フューチャーアーキテクト株式会社

ITを武器とした課題解決型のコンサルティングサービスを提供。特定の製品やベンダーに依存しない独立系の立場から、顧客にとって最適なテクノロジーを選定し、戦略立案からシステム設計・開発、運用までを一貫して手掛けます。業務改革を伴う大規模なシステム構築に強みがあります。

(参照:フューチャーアーキテクト株式会社公式サイト)

スマートフォンアプリ開発に強い会社5選

優れたUI/UXデザインや、アプリ公開後のグロース支援(分析・改善)を強みとし、ユーザーに愛されるアプリ開発を得意とする会社です。

フェンリル株式会社

デザインと技術を両輪とし、数多くの有名アプリ開発を手掛ける国内トップクラスのアプリ開発会社。徹底したユーザー中心設計に基づいたUI/UXデザイン力に定評があります。企画から開発、運用・グロースまで、アプリビジネスの成功をトータルでサポートします。

(参照:フェンリル株式会社公式サイト)

株式会社ヤプリ

プログラミング不要で高品質なネイティブアプリを開発・運用できるプラットフォーム「Yappli」を提供。店舗やECの販促用アプリを中心に、多くの企業で導入されています。スクラッチ開発に比べて、低コスト・短納期でアプリを導入したい企業におすすめです。

(参照:株式会社ヤプリ公式サイト)

株式会社ブレイブソフト

「eventos」をはじめとする自社サービスを展開する傍ら、受託でのアプリ開発も多数手掛けています。特に大規模イベントアプリやエンターテインメント系のアプリ開発実績が豊富で、企画力と技術力の両面からユニークなアプリ開発を支援します。

(参照:株式会社ブレイブソフト公式サイト)

Repro株式会社

アプリ・Web向けのマーケティングプラットフォーム「Repro」を提供。アプリ内メッセージやプッシュ通知、A/Bテストといった機能を活用し、ユーザーの行動分析からエンゲージメント向上施策までを一気通貫で支援します。アプリのグロースフェーズで強力なパートナーとなります。

(参照:Repro株式会社公式サイト)

株式会社DearOne

NTTドコモのマーケティング戦略子会社として、アプリ開発から運用、グロース支援までを手掛けるグロースマーケティング企業。顧客データ分析基盤(CDP)の構築や、分析に基づくマーケティング施策の実行を得意とし、データドリブンなアプリ運用を支援します。

(参照:株式会社DearOne公式サイト)

上流工程(企画・コンサル)から任せられる開発会社5選

経営戦略や事業戦略といった最上流からプロジェクトに関与し、ビジネス課題の特定からITソリューションの実行までを一貫して支援できるコンサルティングファーム系の会社です。

株式会社ベイカレント・コンサルティング

政府系機関から大手企業まで、幅広いクライアントに対して戦略策定から業務改革、IT導入支援までを行う総合コンサルティングファーム。特定の業界やソリューションに縛られない「ワンプール制」を特徴とし、多様な専門性を持つコンサルタントが課題解決にあたります。

(参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング公式サイト)

株式会社アクセンチュア

世界最大級の総合コンサルティングファーム。戦略、コンサルティング、デジタル、テクノロジー、オペレーションズの5つの領域で幅広いサービスを提供。グローバルな知見と最新テクノロジーを駆使し、企業の抜本的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を支援します。

(参照:株式会社アクセンチュア公式サイト)

株式会社シグマクシス

ビジネスコンサルティング、ITコンサルティング、プロジェクトマネジメントを主軸に、企業の価値創造を支援。異なる専門性を持つプロフェッショナルが協働し、戦略策定から実行、定着化までを伴走支援するスタイルが特徴です。

(参照:株式会社シグマクシス公式サイト)

株式会社ドリーム・アーツ

大企業の組織内コミュニケーションを活性化させるためのソフトウェア開発・販売を手掛ける一方、顧客企業のDX推進をコンサルティングから支援しています。「協創」をキーワードに、顧客との対話を重視し、業務改革や組織風土改革をITの力でサポートします。

(参照:株式会社ドリーム・アーツ公式サイト)

株式会社アビームコンサルティング

日本発、アジア発のグローバルコンサルティングファーム。日本企業の特性や文化を深く理解した上で、リアリティのある変革を推進することに強みを持っています。SAPをはじめとするERP導入コンサルティングでは国内トップクラスの実績を誇ります。

(参照:株式会社アビームコンサルティング公式サイト)

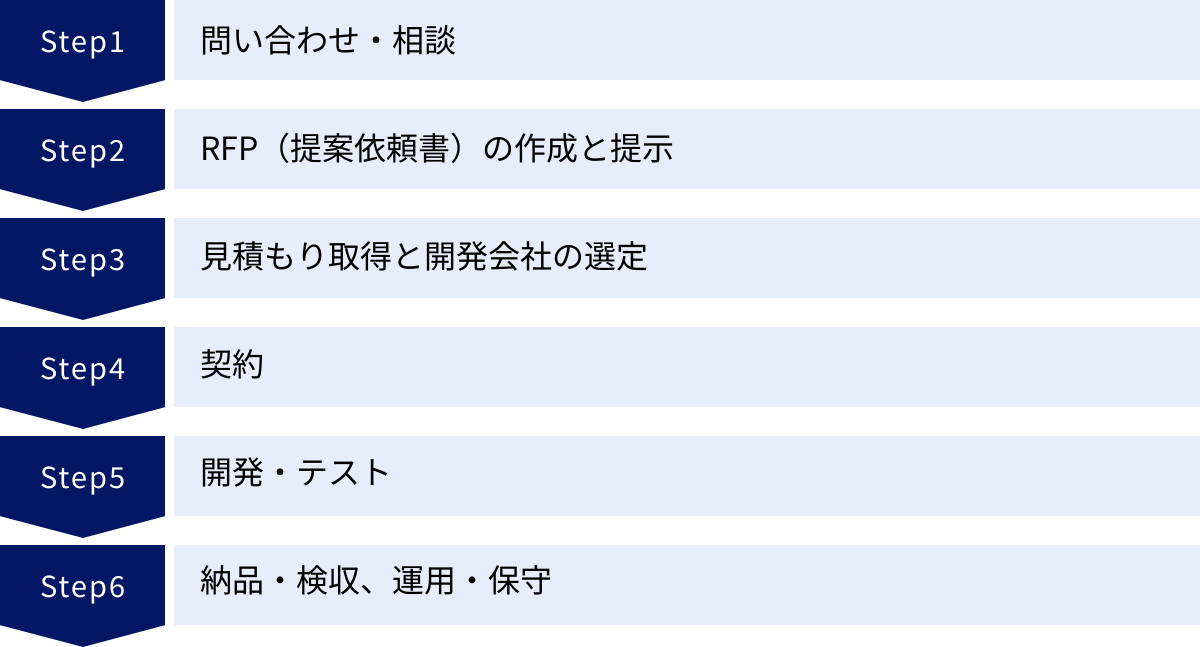

システム開発を依頼する流れ6ステップ

システム開発会社への依頼は、どのような流れで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせから納品・運用開始までの一般的な6つのステップを解説します。各ステップで発注側が何をすべきかを理解しておくことで、プロジェクトをスムーズに進められます。

① 問い合わせ・相談

自社の課題や開発したいシステムのイメージがある程度固まったら、システム開発会社の公式サイトの問い合わせフォームや電話で連絡を取ります。この段階では、複数の会社に声をかけ、それぞれの会社の対応や提案を比較検討するのが一般的です。

- 発注側が準備しておくこと:

- システムの目的・背景: なぜこのシステムが必要なのか。

- 解決したい課題: 現状の業務で何に困っているのか。

- 大まかな機能要件: 最低限必要だと考えている機能のリスト。

- 予算感と希望納期: おおよその予算と、いつまでに使いたいか。

これらの情報が具体的であるほど、開発会社はより精度の高い提案をしやすくなります。初回のヒアリング(打ち合わせ)では、これらの情報を基に、開発会社の担当者から様々な質問を受け、課題の深掘りや実現可能性についてのディスカッションが行われます。

② RFP(提案依頼書)の作成と提示

複数の開発会社から質の高い提案を公平に比較検討するために、RFP(Request For Proposal:提案依頼書)を作成し、各社に提示します。RFPは、システム開発の目的、要件、予算、納期などをまとめた公式な文書です。

- RFPに記載する主な項目:

- プロジェクトの背景と目的: 開発に至った経緯とゴール。

- 現状の課題: システムで解決したい具体的な問題点。

- 機能要件: 実装してほしい機能の一覧。

- 非機能要件: パフォーマンス、セキュリティ、可用性など、機能以外の品質要件。

- 予算とスケジュール: 予算の上限と、各フェーズの希望納期。

- 提案依頼内容: 見積もり、開発体制、スケジュール、実績などを提案してほしい旨を記載。

- 選定スケジュール: 提案締切日、プレゼンテーション日、選定結果通知日など。

質の高いRFPを作成することは、プロジェクト成功の鍵を握ります。これにより、各社から同じ前提条件での提案を受けられるため、比較検討が容易になります。

③ 見積もり取得と開発会社の選定

RFPを提示された各開発会社は、その内容を基に提案書と見積書を作成します。発注側は、提出されたこれらの書類を比較検討し、プレゼンテーションなどを経て、最終的に依頼する1社を選定(コンペ)します。

- 選定時の評価ポイント:

- 課題解決力: 自社の課題を正しく理解し、最適な解決策を提案できているか。

- 技術力: 提案されている技術は妥当か、実現可能性は高いか。

- プロジェクトマネジメント能力: 提示されたスケジュールや体制は現実的か。

- 実績: 類似プロジェクトの実績は十分か。

- コスト: 見積金額は予算内か、内容は妥当か。

- コミュニケーション: 担当者との相性や信頼感。

単に見積金額の安さだけでなく、これらの要素を総合的に評価し、長期的に信頼できるパートナーとして最もふさわしい会社を選ぶことが重要です。

④ 契約

依頼する開発会社が決まったら、発注内容や条件を最終確認し、正式に契約を締結します。契約書には、開発のスコープ(範囲)、金額、納期、支払い条件、知的財産権の帰属、瑕疵担保責任(納品後の不具合修正義務)、機密保持など、非常に重要な項目が記載されています。

- 契約前に確認すべきこと:

- 契約形態は「請負契約」か「準委任契約」か。

- 納品物の定義は明確か(ソースコード、設計書などのドキュメント類)。

- 追加開発や仕様変更が発生した場合のルールは定められているか。

- 万が一プロジェクトが中止になった場合の清算方法は決められているか。

契約書の内容は専門的で難しい部分も多いため、不明点があれば必ず開発会社に確認し、必要であれば法務部門や弁護士などの専門家にレビューを依頼しましょう。

⑤ 開発・テスト

契約締結後、いよいよ実際の開発がスタートします。開発プロセスは、要件定義、設計、プログラミング、テストといった流れで進みます。

- 発注側の役割:

- 要件定義への積極的な参加: 開発会社からのヒアリングに協力し、必要な機能を漏れなく伝えます。

- 進捗の確認: 定例会などに参加し、開発の進捗状況や課題を把握します。

- 仕様に関する確認・意思決定: 開発途中で発生する仕様の確認事項に対して、迅速に回答・判断します。

- 受け入れテスト: 開発会社が実施したテストに加え、発注側も実際にシステムを操作し、要件通りに動作するかを確認します(UAT: User Acceptance Test)。

開発を「丸投げ」にせず、発注側もプロジェクトの一員として主体的に関わることが、手戻りを防ぎ、品質を高める上で不可欠です。

⑥ 納品・検収、運用・保守

全ての開発とテストが完了し、発注側の検収(受け入れテストの結果、問題がないことを確認すること)が終わると、システムは正式に納品されます。その後、システムを本番環境でリリースし、実際の運用が始まります。

- 納品後のフェーズ:

- リリース: 開発されたシステムをサーバーに配置し、ユーザーが利用できる状態にします。

- 運用・保守契約: 多くの場合は、開発契約とは別に、月額などで運用・保守契約を締結します。

- 運用: サーバーの監視、データのバックアップ、ユーザーからの問い合わせ対応など、システムを安定稼働させるための日常業務。

- 保守: 運用中に見つかった不具合の修正、OSやミドルウェアのアップデート、セキュリティ対策など。

リリース後もビジネスの変化に合わせて機能追加や改善は続いていきます。開発会社とは、納品後も良好な関係を築き、システムの価値を共に高めていくパートナーとなることが理想です。

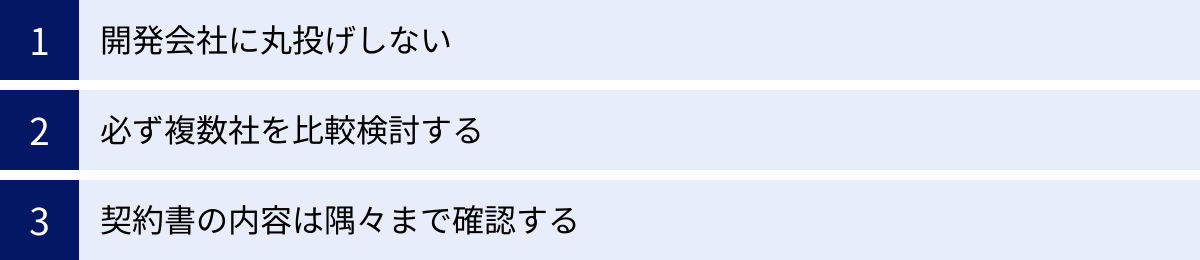

システム開発を成功させるための注意点

最後に、システム開発プロジェクトを成功に導くために、発注側が特に心掛けるべき3つの注意点を解説します。これらを意識するだけで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。

開発会社に丸投げしない

最も陥りがちな失敗パターンが、開発会社に「お金を払ったのだから、あとはよろしく」と全てを丸投げしてしまうことです。システム開発は、家を建てるのと同じで、発注者(施主)と開発会社(建築会社)の密な連携なくして良いものは作れません。

- なぜ丸投げはダメなのか?

- 要件のズレ: 自社の業務内容や課題を最も深く理解しているのは、発注側の担当者です。積極的に情報提供やフィードバックを行わないと、開発者の思い込みや解釈で開発が進み、「思っていたものと違う」システムが出来上がってしまいます。

- プロジェクトの形骸化: 発注側の関心が薄いと、プロジェクトの目的が曖昧になり、開発の優先順位がぶれてしまいます。重要な意思決定が遅れ、スケジュール遅延の原因にもなります。

- ノウハウの非蓄積: プロジェクトに主体的に関わらないと、完成したシステムがなぜそのような仕様になっているのか、社内の誰も理解できないブラックボックス状態に陥ります。

発注側もプロジェクトチームの一員であるという当事者意識を持ち、仕様の決定やテストに責任を持って参加することが、プロジェクト成功の絶対条件です。

必ず複数社を比較検討する

システム開発会社を選ぶ際は、時間や手間がかかっても、必ず複数社(最低でも3社程度)に声をかけ、提案と見積もりを比較検討しましょう。

- 複数社比較のメリット:

- 相場観の把握: 1社だけの見積もりでは、その金額が妥当なのか判断できません。複数社を比較することで、プロジェクトの適正な費用相場を把握できます。

- 提案内容の比較: 各社から異なる視点での提案を受けることで、自社では気づかなかった課題や、より良い解決策を発見できる可能性があります。A社の提案のこの部分と、B社の提案のこの部分を組み合わせたい、といった交渉も可能になります。

- リスク分散: 1社の提案を鵜呑みにするのではなく、複数の選択肢の中から客観的な基準で最適なパートナーを選ぶことで、会社選定の失敗リスクを低減できます。

「以前から付き合いがあるから」「知人に紹介されたから」といった理由だけで1社に絞ってしまうのは避け、オープンな視点で比較検討するプロセスを踏むことが重要です。

契約書の内容は隅々まで確認する

契約書は、プロジェクトにおける発注側と開発側の権利と義務を定めた、最も重要な公式文書です。万が一トラブルが発生した際には、この契約書の内容が判断の基準となります。

- 特に注意すべき項目:

- 作業範囲(スコープ): 契約金額に含まれる作業はどこからどこまでか。例えば、「デザイン案は2案まで」「修正は3回まで」といった制約が明記されているかを確認します。

- 知的財産権の帰属: 開発されたシステムの著作権(ソースコードなど)は、どちらに帰属するのか。一般的には、費用の支払い完了後に発注側に譲渡されることが多いですが、必ず明記されているか確認が必要です。

- 瑕疵担保責任(契約不適合責任): 納品後にシステムの欠陥(バグ)が見つかった場合、いつまで、どのような範囲で無償修正をしてもらえるのか。期間や条件を明確にしておく必要があります。

- 再委託の可否: 開発会社が、業務の一部を別の会社に再委託(下請け)することを許可するかどうか。許可する場合でも、再委託先の管理責任は開発会社にあることを明記すべきです。

契約書にサインするということは、その内容全てに同意したということです。内容を十分に理解しないまま契約してしまうと、後々「そんなはずではなかった」という事態になりかねません。不明な点は徹底的に質問し、納得した上で契約を締結しましょう。

まとめ

本記事では、システム開発会社の役割から、依頼するメリット・デメリット、費用相場、そして失敗しないための選び方まで、網羅的に解説しました。さらに、目的・特徴別に厳選した30社の開発会社もご紹介しました。

システム開発は、決して安価ではない投資であり、企業の将来を左右する重要なプロジェクトです。成功の鍵は、自社の課題と目的を明確にし、それを実現するための最適なパートナー(システム開発会社)を見つけ出すことにあります。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- システム開発会社は、ビジネス課題をITで解決するプロフェッショナル集団。

- 依頼するメリットは「高品質」「短納期」「コア業務への集中」

- デメリットは「コスト」「ノウハウの非蓄積」「コミュニケーションコスト」

- 費用はシステムの種類や規模、開発手法によって大きく変動するため、相場観を把握することが重要。

- 会社選びでは、実績、業界知識、コミュニケーション、見積もりの妥当性などを多角的に評価する。

- プロジェクトを成功させるには、「丸投げしない」「複数社を比較する」「契約書を精査する」ことが不可欠。

数多くの開発会社が存在する中で、自社にとっての「正解」を見つけるのは大変な作業です。しかし、本記事で紹介した選び方のポイントや注意点を参考に、一つひとつ丁寧に進めていけば、必ず信頼できるパートナーと出会えるはずです。

まずは、自社の「何に困っていて、どうなりたいのか」を整理するところから始めてみましょう。その明確なビジョンこそが、システム開発という長い航海を成功に導くための、最も確かな羅針盤となるでしょう。この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。