現代のビジネス環境は、市場のニーズやテクノロジーが目まぐるしく変化する「VUCA時代」と呼ばれています。このような予測困難な状況において、従来型の計画主導の開発手法では、変化に追従できず、顧客が本当に求める価値を提供することが難しくなってきました。そこで注目を集めているのが、変化に強く、柔軟な開発を可能にする「スクラム開発」です。

本記事では、スクラム開発の基本的な概念から、アジャイル開発をはじめとする他の手法との違い、具体的なメリット・デメリット、そして成功に導くための進め方やポイントまで、網羅的に解説します。これからスクラム開発を導入しようと考えている方、既に取り組んでいるものの課題を感じている方にとって、実践的な知識とヒントを提供します。

目次

スクラム開発とは

スクラム開発とは、アジャイル開発の考え方を実践するための具体的なフレームワークの一つです。ラグビーのフォーメーション「スクラム」が語源であり、チームが一丸となって目標に向かって進む様子から名付けられました。複雑で変化の激しい問題に対応しながら、チームで協力して価値のある製品を創造的に開発することを目指します。

スクラムは、単なる開発プロセスや技法ではありません。それは、チームが複雑な問題に取り組み、そこから学び、継続的に改善していくための「哲学」や「文化」に近いものと言えます。この哲学を支えるのが、「透明性(Transparency)」「検査(Inspection)」「適応(Adaptation)」という3つの柱です。

- 透明性(Transparency): 開発の進捗、課題、成果物など、プロジェクトに関わるあらゆる情報が、チームメンバーや関係者(ステークホルダー)全員に見える状態になっていることを指します。例えば、タスクの進捗状況を可視化する「スクラムボード」や、日々の進捗を共有する「デイリースクラム」は、透明性を確保するための重要なプラクティスです。情報がオープンに共有されることで、認識のズレを防ぎ、全員が同じ方向を向いて協力しやすくなります。

- 検査(Inspection): スクラムでは、設定したゴールに向かって正しく進んでいるか、頻繁に「検査」する機会が設けられています。スプリントの成果物である「インクリメント」が期待通りかを確認する「スプリントレビュー」や、チームの進め方(プロセス)に問題がないかを振り返る「スプリントレトロスペクティブ」がこれにあたります。定期的な検査によって、問題やリスクを早期に発見し、大きな手戻りが発生するのを防ぎます。

- 適応(Adaptation): 検査によって問題や改善点が見つかった場合、すぐに計画やプロセスを修正し、「適応」します。例えば、スプリントレビューで顧客から想定外のフィードバックがあれば、次のスプリントで開発する機能の優先順位を見直します。レトロスペクティブで「コミュニケーション不足が原因で作業の重複が起きていた」と分かれば、次のスプリントでは情報共有のルールを改善します。この「検査と適応」のサイクルを短期間で繰り返すことで、チームは常に最適な状態で開発を進められるようになります。

さらに、スクラムを実践するチームには、以下の5つの価値基準(確約、勇気、集中、公開、尊敬)が求められます。

- 確約(Commitment): チームメンバーは、スプリントのゴール達成とチームの成功に個人として「確約」します。

- 勇気(Courage): 正しいことをする勇気、困難な問題に取り組む勇気を持ちます。

- 集中(Focus): スプリントの作業に集中し、ゴール達成のために全力を尽くします。

- 公開(Openness): チームとステークホルダーは、作業や課題についてすべてを「公開」することに合意します。

- 尊敬(Respect): チームメンバーは、お互いを能力のある独立した個人として「尊敬」し合います。

これらの価値基準がチームに浸透して初めて、スクラムの3つの柱が正しく機能し、フレームワークが本来の力を発揮します。

スクラム開発は特に、以下のようなプロジェクトに適しています。

- 要件や仕様が固まっていない、または変化する可能性が高いプロジェクト

- 市場の反応を見ながら、プロダクトを継続的に改善していきたい新規事業

- 技術的な不確実性が高く、試行錯誤が必要なプロジェクト

まとめると、スクラム開発とは、短い期間(スプリント)の反復を通じて、動くソフトウェアを少しずつ、しかし確実に作り上げていく開発手法です。透明性・検査・適応のサイクルを回し続けることで、変化に柔軟に対応し、プロダクトの価値を最大化することを目指します。それは、決められた手順書というより、チームが自律的に成長し、最高のパフォーマンスを発揮するための羅針盤と言えるでしょう。

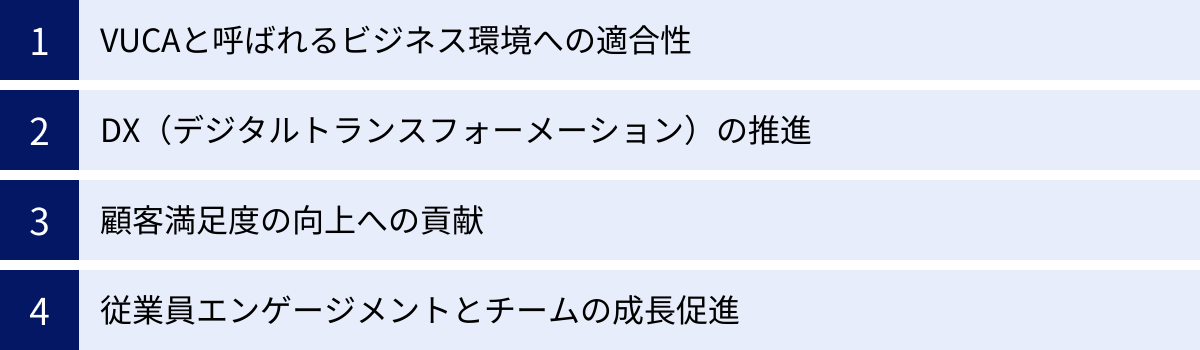

なぜ今、スクラム開発が注目されているのか

スクラム開発がこれほどまでに世界中の企業で採用され、注目を集めているのには、現代のビジネス環境が抱える課題と、スクラムが提供するソリューションが密接に関係しています。その背景をいくつかの側面から掘り下げてみましょう。

第一に、「VUCA」と呼ばれる現代のビジネス環境への適合性が挙げられます。VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、予測が困難で変化の激しい状況を指します。顧客のニーズは多様化し、競合の動きは速く、新しいテクノロジーが次々と登場します。

このような環境下で、従来のウォーターフォール開発のように、数ヶ月から数年先の未来を完璧に予測し、詳細な計画を立ててその通りに実行することは極めて困難です。計画段階では最善と思われた仕様も、開発が完了する頃には陳腐化していたり、市場のニーズと乖離してしまったりするリスクが高まります。

一方、スクラム開発は、変化を「リスク」ではなく「前提」として捉えます。 1〜4週間という短いスプリント単位で開発を進め、スプリントごとに市場や顧客からのフィードバックを取り入れて計画を柔軟に見直します。この「検査と適応」のサイクルにより、たとえ大きな方針転換が必要になったとしても、迅速に対応し、開発の軌道修正が可能です。この変化への耐性と適応力の高さが、VUCA時代を生き抜くための強力な武器として認識されています。

第二に、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が大きな追い風となっています。多くの企業が、既存のビジネスモデルを変革し、デジタル技術を活用して新たな価値を創造しようとしています。DXの取り組みでは、完璧なサービスを最初から作り上げるのではなく、まずは最小限の価値を持つ製品(MVP:Minimum Viable Product)を迅速に市場へ投入し、実際のユーザーの反応を見ながら改善を繰り返すアプローチが主流です。

スクラム開発は、このMVP開発と非常に親和性が高い手法です。短いスプリントで動作するプロダクト(インクリメント)を毎回完成させるため、いつでも市場にリリースできる状態を維持できます。 これにより、アイデアを素早く形にし、仮説検証のサイクルを高速で回すことが可能になります。DXを成功させる上で不可欠な「スピード感」と「顧客中心のアプローチ」を、スクラムはフレームワークレベルで強力にサポートするのです。

第三に、顧客満足度の向上への貢献も大きな理由です。ウォーターフォール開発では、顧客が実際に動く製品に触れるのは、開発プロセスの最終段階である受入テストの時です。この時点で大きな認識のズレが発覚すると、手戻りのコストは甚大になります。

対してスクラムでは、スプリントレビューを通じて、顧客やステークホルダーが開発途中のプロダクトを定期的に確認し、フィードバックを提供する機会が設けられています。開発チームは、この生きた声を直接聞き、次のスプリントの計画に反映させます。この継続的な対話とフィードバックのループが、開発者と顧客との間の認識のギャップを埋め、最終的にプロダクトが「顧客が本当に欲しかったもの」に限りなく近づくことを可能にします。

最後に、従業員のエンゲージメントとチームの成長を促進する効果も見逃せません。スクラムでは、開発チームに大きな裁量が与えられます。誰がどのタスクをどのように行うかは、チーム自身が決定します(自己組織化)。また、スプリントレトロスペクティブという「振り返り」の場で、チームは自らの課題を見つけ、改善策を考え、実行します。

このような自律性と継続的な改善の文化は、メンバーの当事者意識や責任感を育み、仕事へのモチベーションを高めます。やらされ仕事ではなく、自分たちの手でプロダクトとチームをより良くしていく実感は、大きなやりがいにつながります。結果として、個々のスキルアップだけでなく、チームとしての一体感や問題解決能力も向上し、持続的に高いパフォーマンスを発揮できる「強いチーム」が育っていくのです。

これらの理由から、スクラム開発は単なる流行りの開発手法ではなく、不確実な時代においてビジネスを成功させ、顧客と従業員双方の満足度を高めるための、本質的かつ強力なアプローチとして、今まさに注目を集めていると言えるでしょう。

他の開発手法との違い

スクラム開発への理解を深めるためには、他の主要な開発手法との違いを明確に把握することが重要です。ここでは、「アジャイル開発」「ウォーターフォール開発」「XP(エクストリーム・プログラミング)」との比較を通じて、スクラムの立ち位置と特徴を明らかにします。

アジャイル開発との違い

「スクラムとアジャイルはどう違うのか?」という問いは、非常によく聞かれる質問の一つです。この二つの関係を正確に理解することが、スクラムを正しく実践する第一歩となります。

結論から言うと、アジャイル開発は「概念・哲学」であり、スクラムはアジャイルを実現するための具体的な「手法・フレームワーク」の一つです。両者は親子関係や包含関係にあり、対立するものではありません。

アジャイル(Agile)とは、元々「機敏な」「素早い」といった意味を持つ言葉です。ソフトウェア開発においては、2001年に提唱された「アジャイルソフトウェア開発宣言」にその精神が集約されています。この宣言では、以下の4つの価値が示されました。

- プロセスやツールよりも個人と対話を

- 包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを

- 契約交渉よりも顧客との協調を

- 計画に従うことよりも変化への対応を

つまりアジャイル開発とは、厳格な計画や文書化よりも、人とのコミュニケーション、実際に動作するソフトウェア、顧客との協力、そして変化への柔軟な対応を重視しよう、という大きな「考え方」や「価値観」の総称です。

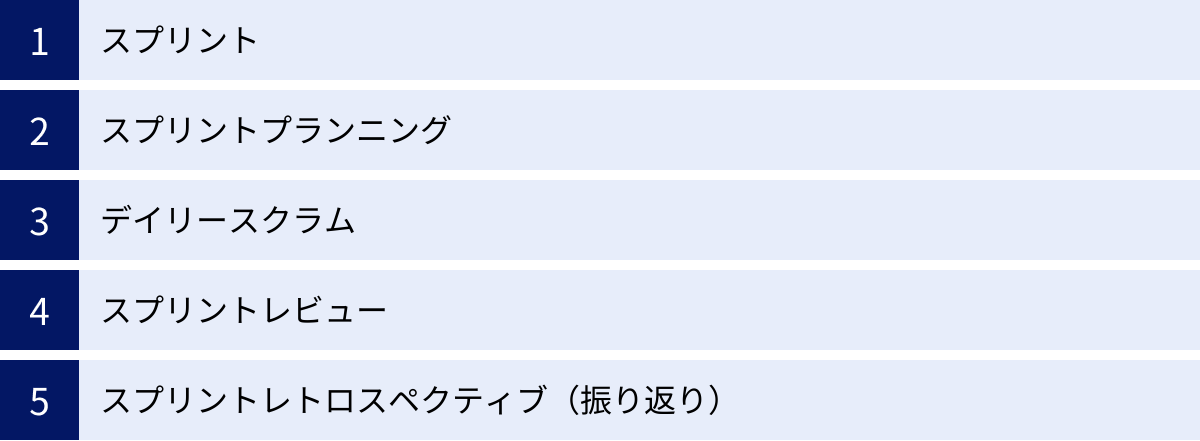

一方、スクラムは、このアジャイルの考え方を実現するために、より具体的なルールやプラクティスを定めたフレームワークです。スクラムには、

- 3つの役割(プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チーム)

- 5つのイベント(スプリント、スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブ)

- 3つの作成物(プロダクトバックログ、スプリントバックログ、インクリメント)

といった、明確な構成要素が定義されています。

例えるなら、「健康的な生活を送る」というのがアジャイルという目標(哲学)だとすれば、「毎日決まった時間に起床し、30分のジョギングを行い、バランスの取れた食事を3食摂り、週末には体重と体脂肪を記録する」といった具体的な実践プランがスクラム(フレームワーク)にあたります。

アジャイル開発を実現する手法はスクラム以外にも、後述するXP(エクストリーム・プログラミング)やカンバンなど、様々なものが存在します。その中でもスクラムは、チームの役割分担や開発サイクルが明確に定義されており、導入しやすく、多くの組織で採用されている最もポピュラーなフレームワークと言えるでしょう。

ウォーターフォール開発との違い

ウォーターフォール開発は、スクラムやアジャイルが登場する以前から主流だった伝統的な開発手法です。その名の通り、水が滝の上から下へ流れるように、工程を一つずつ順番に進めていくのが特徴です。

ウォーターフォール開発とスクラム開発の最大の違いは、変化に対するスタンスです。「計画」を重視するウォーターフォールと、「適応」を重視するスクラムという対極的な関係にあります。

| 比較項目 | スクラム開発 | ウォーターフォール開発 |

|---|---|---|

| 開発モデル | 反復的・漸進的モデル | 逐次的・線形モデル |

| 計画 | 短期間(スプリント)ごとに計画を見直す | プロジェクト開始時に全体の詳細計画を立てる |

| 仕様変更 | 柔軟に対応可能(変化を歓迎する) | 原則として困難(手戻りコストが非常に大きい) |

| 顧客の関与 | 開発プロセス全体を通じて継続的に関与する | 主に初期(要件定義)と最終(受入テスト)の工程で関与する |

| リリース | 短いサイクルで価値のある機能を頻繁にリリース | 全ての工程が完了した後に一度だけリリース |

| リスク発見 | スプリントごとに検査するため早期に発見できる | 後工程で発見されることが多く、影響が大きくなりやすい |

| 向いているPJ | 要求が不確定・変化しやすいプロジェクト | 要求が明確で、仕様変更の可能性が極めて低いプロジェクト |

ウォーターフォール開発では、最初に「要件定義」で全ての仕様を完璧に固め、それに基づいて「設計」「実装」「テスト」と工程を進めていきます。前の工程が完了しないと次の工程には進めず、後戻りは原則として想定されていません。そのため、開発途中で仕様変更の必要性が生じると、設計からやり直しになるなど、膨大な手戻りコストとスケジュールの遅延が発生します。

この手法は、作るものが明確に決まっており、仕様変更の可能性が低い大規模なインフラ構築や、厳格な品質保証が求められる組み込みシステムなどでは有効に機能します。

しかし、現代のWebサービスやアプリケーション開発のように、市場のニーズが常に変化し、顧客の要望も曖昧なことが多いプロジェクトでは、ウォーターフォールの硬直性が大きな足かせとなります。

スクラムは、このウォーターフォールの課題を解決するために生まれました。 短いスプリントのサイクルを繰り返すことで、少しずつソフトウェアを作り、その都度顧客からのフィードバックを得て、次の計画に反映させます。これにより、たとえ当初の計画からズレが生じても、致命的な手戻りを防ぎ、常に最も価値の高い機能から開発を進めることができます。

XP(エクストリーム・プログラミング)との違い

XP(Extreme Programming)も、スクラムと同様にアジャイル開発を実現するための具体的な手法の一つです。両者は協力して使われることも多く、共通点も多いですが、その焦点には違いがあります。

スクラムが「プロジェクト管理のフレームワーク」に重点を置いているのに対し、XPは「優れたソフトウェアを生み出すための技術的な実践(エンジニアリングプラクティス)」に強くフォーカスしているのが特徴です。

スクラムは、チームの役割やイベント、作成物を定義することで、「何を」「いつまでに」作るかを管理し、チームが自己組織化するための「型」を提供します。しかし、具体的に「どうやって」高品質なコードを書くかという技術的な部分については、あまり言及していません。

一方、XPは、高品質なソフトウェアを効率的に開発するための、より具体的なプログラミングのプラクティスを提唱しています。代表的なプラクティスには以下のようなものがあります。

- ペアプログラミング: 2人のプログラマーが1台のコンピュータで協力してコーディングする。コードレビューが常に行われ、品質向上と知識共有が進む。

- テスト駆動開発(TDD): 機能のコードを書く前に、その機能が満たすべき仕様をテストコードとして先に記述する。これにより、要求仕様の明確化と品質の担保が図れる。

- 継続的インテグレーション(CI): 開発者が書いたコードを頻繁にメインのコードベースに統合し、自動でビルドとテストを実行する。統合時の問題を早期に発見できる。

- リファクタリング: 外部から見た振る舞いを変えずに、内部のコード構造を改善し続ける。コードの可読性や保守性を高く保つ。

- YAGNI(You Ain’t Gonna Need It): 今必要ない機能は作らない。将来必要になるかもしれないという予測での実装を避ける。

スクラムとXPは排他的な関係ではなく、むしろ相補的な関係にあります。多くの成功しているチームは、スクラムの管理フレームワークを土台としながら、品質を高めるためにXPのエンジニアリングプラクティスを積極的に取り入れています。 例えば、スクラムチームがスプリント内のタスクをこなす際に、ペアプログラミングやTDDを実践するといった形です。これにより、スクラムが目指す「持続可能なペースでの開発」と「高品質なインクリメントの提供」を、より高いレベルで実現できます。

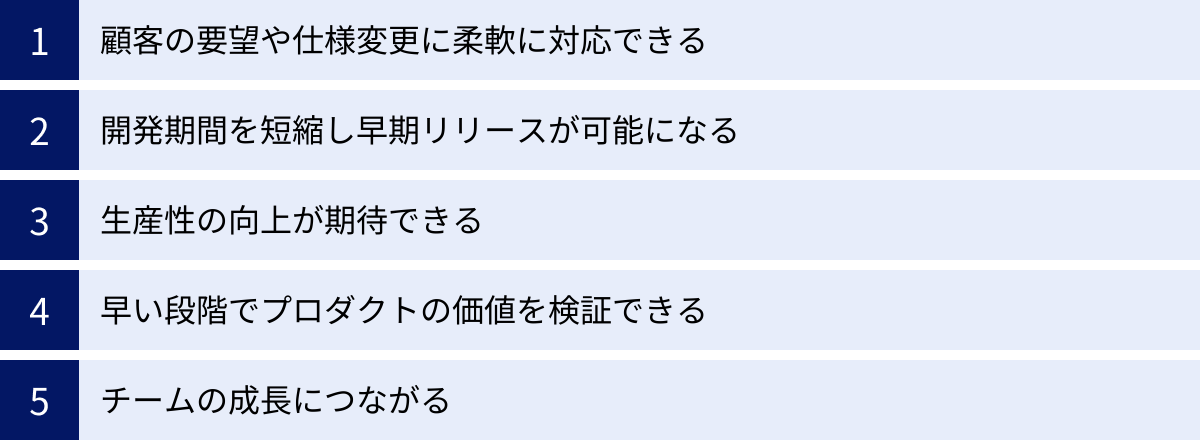

スクラム開発のメリット

スクラム開発を導入することで、企業や開発チームは多くのメリットを得られます。ここでは、代表的な5つのメリットについて、その理由とともに詳しく解説します。

顧客の要望や仕様変更に柔軟に対応できる

スクラム開発の最大のメリットは、変化への対応力です。従来のウォーターフォール開発では、プロジェクト開始時にすべての要件を定義し、その計画に沿って開発を進めるため、途中の仕様変更は非常に困難でした。

しかし、スクラムでは開発プロセスが1〜4週間の短い「スプリント」という単位に区切られています。各スプリントの開始時には「スプリントプランニング」というイベントがあり、そこで開発対象となる機能リスト(プロダクトバックログ)の中から、顧客にとって最も価値が高く、優先すべき項目を選び出します。

スプリント期間中は選ばれたタスクに集中しますが、スプリントが終了すれば、再びプロダクトバックログ全体を見直し、優先順位を自由に変更できます。 例えば、市場に新しい競合が現れたり、ユーザーテストで想定外のニーズが明らかになったりした場合でも、次のスプリントからすぐに対応する機能を開発計画に組み込めます。

このように、計画を固定化せず、定期的に見直す機会が設けられているため、ビジネス環境の変化や顧客の要望に機敏に対応し、プロダクトの価値を常に最大化する方向へと軌道修正が可能です。「計画通りに進めること」よりも「正しいものを作ること」を重視するスクラムの思想が、この柔軟性を生み出しています。

開発期間を短縮し早期リリースが可能になる

スクラム開発は、プロダクト全体の完成を待たずに、価値のある機能を早期に市場へ投入することを可能にします。これは「Time to Market(市場投入までの時間)」の短縮に直結し、ビジネス上の競争優位性を高める上で非常に重要です。

スクラムでは、各スプリントの終わりに「リリース可能な状態のインクリメント(動くソフトウェア)」を完成させることを目指します。これは、プロダクトのすべての機能が完成していなくても、そのスプリントで開発した機能が追加された状態で、品質基準を満たし、いつでもユーザーに届けられる状態になっていることを意味します。

このアプローチは、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)の考え方と非常に相性が良いです。MVPとは、顧客に価値を提供できる最小限の機能だけを実装した製品のことです。まずはMVPを迅速にリリースし、実際のユーザーからのフィードバックを収集して、その後の開発の方向性を決めていきます。

スクラムの反復的な開発サイクルは、このMVPを構築し、継続的に機能を追加していくプロセスそのものです。完璧な製品を長期間かけて作るのではなく、価値の核となる部分を素早く提供し、市場の反応を見ながら改善を重ねることで、無駄な開発を避け、本当に求められる製品を効率的に作り上げることができます。

生産性の向上が期待できる

スクラムは、チームの生産性を継続的に向上させるための仕組みを内包しています。その鍵となるのが、日々の情報共有と定期的な振り返りのプロセスです。

まず、毎日15分間行われる「デイリースクラム」では、チームメンバーが「昨日やったこと」「今日やること」「困っていること(障害)」を簡潔に共有します。これにより、チーム全体の進捗が可視化され、誰かが困っていればすぐに他のメンバーがサポートに入るなど、問題の早期発見と迅速な解決が可能になります。

さらに、各スプリントの終わりには「スプリントレトロスペクティブ(振り返り)」というイベントが設けられています。ここでは、チームメンバー全員で、そのスプリントの良かった点(Keep)、問題点(Problem)、そして次から試したい改善策(Try)などを話し合います。

このレトロスペクティブは、単なる反省会ではありません。チームが自らのプロセスを客観的に「検査」し、より良くするための具体的なアクションプランを立てて「適応」する、科学的な改善活動です。例えば、「コミュニケーション不足で手戻りが発生した」という問題が出れば、「毎朝のデイリースクラム後、関連メンバーで5分間の打ち合わせ時間を設ける」といった具体的な改善策を次のスプリントで試します。

この「デイリースクラムでの日々の同期」と「レトロスペクティブでの定期的なプロセス改善」のサイクルを回し続けることで、チームは経験から学び、時間とともにより賢く、より効率的になります。結果として、チームの生産性は持続的に向上していくのです。

開発の早い段階でプロダクトの価値を検証できる

従来の開発手法では、プロジェクトの最終盤になるまで、作っているものが本当にユーザーに受け入れられるか、ビジネス上の価値を生むのかを検証することが困難でした。

スクラム開発では、スプリントごとに動くソフトウェア(インクリメント)が完成し、それを「スプリントレビュー」で顧客やステークホルダーにデモンストレーションします。この場で、開発中のプロダクトを実際に操作してもらい、直接的なフィードバックを得ることができます。

この早期のフィードバックは、計り知れない価値を持ちます。「この機能は思っていたより使いにくい」「もっとこういう情報が見たい」といった具体的な意見を得ることで、開発チームはプロダクトが顧客の期待からズレていないか、早い段階で確認し、軌道修正できます。

もし、作っている機能が全く価値を生まないと判断されれば、その開発を中止し、より価値の高い別の機能にリソースを振り向けるという大胆な意思決定も可能です。これにより、多大な時間とコストを費やした末に「誰も使わないものを作ってしまった」という最悪の事態を回避できます。スクラムは、プロダクトの価値を常に検証しながら開発を進めるための、効果的なリスク管理フレームワークでもあるのです。

チームの成長につながる

スクラムは、単にプロダクトを作るだけでなく、それを作る「チーム」そのものを成長させる効果があります。その中心にあるのが「自己組織化」と「サーバント・リーダーシップ」という考え方です。

スクラムでは、開発チームに大きな裁量が与えられます。スプリントで何を作るか(What)はプロダクトオーナーが決定しますが、それを「どうやって(How)」作るかは開発チーム自身が考え、決定します。誰がどのタスクを担当し、どのような技術的アプローチを取るかについて、マネージャーからマイクロマネジメントされることはありません。

このような環境は、メンバー一人ひとりの当事者意識と責任感を育みます。また、チーム全体でスプリントゴールという共通の目標に向かって協力する中で、自然とコミュニケーションが活発になり、互いの強みを活かし、弱みを補い合う関係が築かれます。

スクラムマスターは、チームの上に立つ管理者ではなく、チームに奉仕する「サーバント・リーダー」として振る舞います。チームが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、障害を取り除き、プロセスを円滑にし、メンバーの成長を支援します。

レトロスペクティブを通じて自ら問題解決に取り組む経験は、チームの問題解決能力を飛躍的に高めます。 成功も失敗もチーム全体の経験として蓄積され、徐々に成熟した「強いチーム」へと進化していくのです。この人間的・組織的な成長は、スクラムがもたらす非常に価値のある副産物と言えるでしょう。

スクラム開発のデメリット

スクラム開発は多くのメリットを提供する一方で、導入や運用がうまくいかないケースも存在します。成功のためには、そのデメリットや潜在的な課題を正しく理解し、事前に対策を講じることが不可欠です。

スケジュールや進捗の管理が難しい

スクラム開発を導入したチームが最初に直面しやすい課題の一つが、長期的なスケジュールや全体的な進捗の見通しを立てることの難しさです。

ウォーターフォール開発では、プロジェクト開始時に詳細なWBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)とガントチャートを作成し、全体のスケジュールとマイルストーンを定義します。これにより、経営層や顧客に対して「いつまでに何が完了するのか」を明確に示せます。

一方、スクラムでは、詳細な計画は直近のスプリント分しか立てません。プロダクトバックログは常に変化する可能性があるため、数ヶ月先の未来に「この機能が完了している」と確約することは本質的に困難です。この不確実性が、従来のプロジェクト管理手法に慣れた組織にとっては、「計画性がない」「進捗が管理できない」という不安や不満につながることがあります。特に、厳格な納期や予算が固定されている受託開発プロジェクトなどでは、スクラムの柔軟性が逆に障壁となるケースもあります。

【対策と考え方】

この課題に対処するためには、いくつかの方法があります。

- プロダクトロードマップの作成と共有: 全体の詳細な計画は立てなくとも、四半期や半年といった単位で、どのような機能群(エピック)をどの順番でリリースしていきたいか、という大まかな見通しを示す「プロダクトロードマップ」を作成し、ステークホルダーと共有することが有効です。これは厳密なコミットメントではなく、あくまで現時点での見通しであることを明確に伝える必要があります。

- ベロシティの計測と活用: チームが1スプリントあたりにどれくらいの作業量(ストーリーポイントなどで計測)を完了できるかの実績値である「ベロシティ」を計測し続けることで、将来の予測精度を高めることができます。例えば、チームの平均ベロシティが「30ポイント」で、プロダクトバックログの残量が「300ポイント」であれば、完了までにおよそ10スプリントかかる、という概算が可能になります。これにより、ステークホルダーとの期待値調整がしやすくなります。

- ステークホルダーとの密なコミュニケーション: 最も重要なのは、スクラムの不確実性という性質をステークホルダーに理解してもらうことです。スプリントレビューなどを通じて、進捗と成果物を定期的に見せ、対話を重ねることで信頼関係を築き、「厳密な計画」ではなく「ビジネス価値の最大化」という共通のゴールに向かって協力する関係性を構築することが求められます。

チームのスキルに品質が左右されやすい

スクラムの成功は、チームメンバーのスキルとマインドセットに大きく依存するという側面があります。特に「自己組織化」という概念は、メンバーに高いレベルの主体性、コミュニケーション能力、そして技術的な専門性を要求します。

スクラムチームは、マネージャーから詳細な指示を受けなくても、自らタスクを計画し、問題を解決し、協力してゴールに向かうことが期待されます。もし、メンバーが指示待ちの姿勢であったり、互いに協力する文化がなかったり、あるいは必要な技術スキルが不足していたりすると、チームはうまく機能しません。生産性が上がらないばかりか、カオスな状態に陥ってしまうリスクもあります。

また、スクラムには「こうすれば品質が保証される」という銀の弾丸は用意されていません。テスト駆動開発(TDD)や継続的インテグレーション(CI)といった具体的なエンジニアリングプラクティスを導入するかどうかは、チームの判断に委ねられています。そのため、チームの技術的な成熟度が低い場合、スピードを優先するあまり、技術的負債(将来の修正コストを増大させるような質の低い設計やコード)を積み重ねてしまい、長期的には開発速度を低下させてしまう危険性があります。

【対策と考え方】

この課題は、スクラムを「ただ導入すればうまくいく魔法の杖」と誤解している場合に顕著になります。対策としては、以下のような点が重要です。

- 経験豊富なスクラムマスターの役割: スクラムマスターは、チームが自己組織化できるように導くコーチの役割を担います。チームの成熟度を見極め、必要なトレーニングを提供したり、ファシリテーションを通じてチーム内の対話を促進したり、時にはXPのようなエンジニアリングプラクティスの導入を提案したりするなど、その役割は極めて重要です。優秀なスクラムマスターの存在が、チームのスキル不足を補い、成長を加速させます。

- 「完成の定義(Definition of Done)」の徹底: 各スプリントで作成されるインクリメントが「完成」したと見なされるための基準(例:コードレビュー済み、テスト通過済み、ドキュメント更新済みなど)をチーム全体で合意し、明文化します。この「完成の定義」を全員が遵守することで、スプリントごとに積み上がる技術的負債を防ぎ、プロダクトの品質を一定以上に保つことができます。

- 心理的安全性の確保: メンバーが失敗を恐れずに新しいことに挑戦したり、自分の意見を率直に述べたりできる「心理的安全性」の高い環境を作ることが、チームの主体性と成長を促す上で不可欠です。スクラムマスターやリーダーは、非難ではなく対話を重視し、誰もが安心して貢献できる文化を醸成する努力が求められます。

- 継続的な学習とスキルアップの支援: 会社や組織として、ペアプログラミングやモブプログラミングといった協調的な作業を奨励したり、勉強会や外部研修への参加を支援したりするなど、チームメンバーが継続的にスキルを高められるような投資と文化づくりが、長期的な成功の鍵となります。

スクラムを構成する3つの役割(ロール)

スクラムフレームワークは、「スクラムチーム」と呼ばれる一つの単位で機能します。スクラムチームは、プロダクトオーナー、スクラムマスター、そして開発チームという、明確に定義された3つの役割(ロール)で構成されます。これらの役割がそれぞれの責任を果たすことで、スクラムは円滑に進行します。

| 役割 | 主な責任 | 責務の概要 |

|---|---|---|

| プロダクトオーナー | プロダクトの価値の最大化 (What) | プロダクトバックログの管理、優先順位付け、ステークホルダーとの調整、プロダクトのビジョン伝達 |

| スクラムマスター | スクラムプロセスの推進と支援 (Process) | スクラムのコーチング、チームが直面する障害の除去、スクラムイベントのファシリテーション |

| 開発チーム | 動作するインクリメントの作成 (How) | スプリントバックログの作成、タスクの実装、品質の確保、自己組織化によるタスク遂行 |

① プロダクトオーナー

プロダクトオーナーは、開発するプロダクトの価値を最大化することに責任を持つ、唯一の人物です。いわば、プロダクトの「船長」であり、どの方向に進むべきかを決定する役割を担います。主な責任は「何を作るか(What)」を定義し、その優先順位を決めることです。

プロダクトオーナーの具体的な責務は以下の通りです。

- プロダクトバックログの管理: プロダクトに必要な機能、要件、改善点などをリスト化した「プロダクトバックログ」を作成し、その内容、可用性、順序付けに責任を持ちます。このリストが、開発チームがこれから作るものすべての唯一の情報源となります。

- 優先順位の決定: ビジネス価値、顧客のニーズ、開発コストなどを総合的に判断し、プロダクトバックログの項目に優先順位をつけます。市場の変化やステークホルダーからのフィードバックに基づき、この優先順位は常に更新されます。最も価値の高いものから順番に開発を進めることで、投資対効果(ROI)を最大化します。

- ステークホルダーとの調整: 顧客、経営層、営業部門など、プロダクトに関わる様々なステークホルダーの意見や要望を集約し、それをプロダクトバックログに反映させます。プロダクトオーナーは、これらの多様な要求を調整し、プロダクトのビジョンに沿った最終的な意思決定を下す権限を持ちます。

- ビジョンの伝達: 開発チームに対して、プロダクトが目指すゴールやビジョン、なぜその機能が必要なのかという背景を明確に伝えます。これにより、チームは目的意識を持って開発に取り組むことができます。

1つのプロダクトにつき、プロダクトオーナーは必ず1人でなければなりません。複数の人がプロダクトの方向性を決めようとすると、意思決定が遅れたり、方針がブレたりする原因となるためです。

② スクラムマスター

スクラムマスターは、スクラムが正しく理解され、効果的に実践されるように支援する責任者です。チームの「コーチ」であり、プロセスが円滑に進むように奉仕する「サーバント・リーダー」としての役割を果たします。

スクラムマスターは、チームを管理するマネージャーではありません。チームの上に立つのではなく、チームの横や前からサポートし、チームが自律的に最高のパフォーマンスを発揮できる環境を整えるのが仕事です。

スクラムマスターの具体的な責務は以下の通りです。

- スクラムの推進とコーチング: チームメンバーや組織全体に対して、スクラムの理論、プラクティス、ルール、価値基準を教え、正しく実践できるように導きます。

- 障害の除去: チームの生産性を妨げるあらゆる障害(例:必要な機材が手に入らない、他部署との調整がうまくいかない、メンバー間のコンフリクトなど)を特定し、それを取り除くために奔走します。

- イベントのファシリテーション: スプリントプランニングやデイリースクラム、レトロスペクティブなどのスクラムイベントが、その目的を達成し、生産的なものになるように進行をサポート(ファシリテート)します。

- チームの自己組織化の促進: チームが自ら問題を解決し、意思決定できるようになるための手助けをします。マイクロマネジメントするのではなく、チーム自身に考えさせ、成長を促します。

- プロダクトオーナーの支援: プロダクトバックログの管理方法や、価値を最大化するためのテクニックについて、プロダクトオーナーに助言します。

スクラムマスターの成功は、チームの成功によって測られます。 チームがスクラムマスターの助けを必要としなくなり、自律的に機能するようになった時、スクラムマスターは最も良い仕事をしたと言えるでしょう。

③ 開発チーム

開発チームは、各スプリントの終わりに「リリース可能なインクリメント(動くソフトウェア)」を作成することに責任を持つ専門家集団です。プロダクトオーナーが示した「What」に対して、それを「どうやって(How)」実現するかを考え、実行する役割を担います。

開発チームは、以下の特徴を持つ「自己組織化」されたチームです。

- 自己組織化: スプリントでどのバックログ項目に取り組むかを選択し、それをインクリメントに変換するための作業を自ら計画・管理します。誰がどのタスクを行うかについて、外部から指示されることはありません。

- 職能横断的: チームとしてインクリメントを完成させるために必要なすべてのスキル(設計、開発、テスト、UI/UXデザインなど)をチーム内に備えています。特定の誰かに依存することなく、チーム全体で作業を完結させることができます。

- サイズ: チームの規模は、機敏性を保ち、コミュニケーションを円滑にするために、3人以上9人以下が推奨されます。人数が少なすぎるとスキルセットが不足し、多すぎるとコミュニケーションコストが増大して効率が低下するためです。

- チームとしての責任: 開発チームには、マネージャーやリーダーといった肩書は存在しません。メンバーは対等であり、スプリントゴールの達成に対しては、個人ではなくチーム全体で責任を負います。

開発チームの具体的な責務は以下の通りです。

- スプリントバックログの作成: スプリントプランニングにおいて、プロダクトバックログから選択した項目を、具体的なタスクに分解し、「スプリントバックログ」を作成します。

- インクリメントの作成: スプリント期間中、スプリントバックログに従って開発作業を行い、スプリントの終わりには「完成の定義」を満たすインクリメントを作り上げます。

- 品質への責任: 作成するインクリメントの品質に責任を持ちます。テストやコードレビューなどを通じて、高品質なソフトウェアを継続的に提供します。

- 進捗の追跡と適応: デイリースクラムを通じて日々の進捗を確認し、スプリントゴール達成に向けて計画を調整します。

これらの3つの役割が、互いを尊重し、それぞれの責任を全うすることで、スクラムという強力なエンジンが駆動するのです。

スクラムを構成する5つのイベント

スクラムフレームワークでは、定期的な「検査」と「適応」を促すために、5つの公式なイベントが定義されています。これらのイベントは、スクラムにおける規則性を生み出し、不要な会議を最小限に抑えるためのものです。すべてのイベントは「タイムボックス化」されており、つまり最大時間が決められています。

① スプリント

スプリントは、スクラム開発における活動の心臓部となる、最も重要なイベントです。これは、1ヶ月以下の決まった長さの期間(タイムボックス)であり、このスプリントという単位を繰り返し実行することで開発が進んでいきます。一度スプリントが始まると、その期間の長さは変更されません。新しいスプリントは、前のスプリントが完了するとすぐに始まります。

スプリントの目的は、プロダクトゴールに向かうための価値ある「インクリメント(動くソフトウェア)」を一つ以上作成することです。スプリントの期間中には、後述するスプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブという他のすべてのイベントが含まれます。

スプリントの期間は、プロジェクトの性質やチームの状況によって1週間から4週間の間で設定されますが、一般的には2週間に設定されることが多いです。期間が短いほど、フィードバックのサイクルが速まり、リスクを低減できますが、一方で一つの機能を完成させるための時間が限られます。チームにとって最適な長さを設定し、それを維持することが重要です。

② スプリントプランニング

スプリントプランニングは、各スプリントの開始時に行われるイベントで、これから始まるスプリントで何を行い、それをどのように達成するかを計画します。参加者はスクラムチーム全員(プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チーム)です。1ヶ月のスプリントの場合、タイムボックスは最大8時間です。

スプリントプランニングでは、主に以下の3つのトピックについて話し合います。

- なぜ、このスプリントは価値があるのか?(Why): プロダクトオーナーが、今回のスプリントで達成したい目標(スプリントゴール)を提案します。このゴールは、チームが何に集中すべきか、なぜインクリメントを構築するのかという指針を与えます。

- このスプリントで何ができるか?(What): 開発チームは、プロダクトオーナーと協力して、プロダクトバックログの上位から項目を選択します。チームは自身の過去のパフォーマンス(ベロシティ)や現在のキャパシティを考慮し、スプリント内で「完成」させられる現実的な量の作業を選択します。

- 選択した作業をどのように成し遂げるか?(How): 開発チームは、選択したプロダクトバックログ項目を、より小さく具体的なタスクに分解し、誰が何を行うかの計画を立てます。このタスクリストが「スプリントバックログ」となります。

このイベントの結果、チーム全員がスプリントゴールとスプリントバックログに合意し、スプリントの作業を開始する準備が整います。

③ デイリースクラム

デイリースクラムは、開発チームのための15分間の短いミーティングで、毎日、同じ時間・同じ場所で開催されます。目的は、スプリントゴールに対する進捗を検査し、必要に応じて今後の作業計画を適応させることです。これは進捗報告会ではなく、チームが自己組織化し、日々の作業を同期させるための作戦会議です。

デイリースクラムでは、各開発チームメンバーが以下の3つの質問に答える形式がよく用いられます。

- 昨日、スプリントゴール達成のために何をしたか?

- 今日、スプリントゴール達成のために何をするか?

- スプリントゴールの達成を妨げる障害はあるか?

この情報共有により、チームは「今の進め方でゴールを達成できそうか?」を日々確認できます。もし誰かが障害に直面していれば、チーム全体でその解決策を考えます。デイリースクラムで詳細な議論は行わず、問題解決のための議論が必要な場合は、デイリースクラムの後に関係者だけで別途時間を設けます。

デイリースクラムは、コミュニケーションを改善し、障害を早期に特定し、迅速な意思決定を促進することで、チームの透明性と生産性を高めます。

④ スプリントレビュー

スプリントレビューは、スプリントの終わりに開催され、そのスプリントで完成したインクリメントを検査し、今後の計画を適応させるためのイベントです。スクラムチームと、招待されたステークホルダー(顧客、経営層など)が参加します。1ヶ月のスプリントの場合、タイムボックスは最大4時間です。

スプリントレビューの目的は、成果報告会ではなく、フィードバックを得て協力を促すためのワーキングセッションです。

主な内容は以下の通りです。

- 成果のデモンストレーション: 開発チームが、スプリントで「完成」したインクリメントを実際に動かして見せ、その機能や使い方を説明します。

- 進捗の共有: プロダクトオーナーが、プロダクトゴールに対する現在の進捗状況や、スプリント中に発生した問題などを共有します。

- フィードバックの収集: 参加者全員で、デモされたインクリメントについて議論し、意見や質問、改善提案などのフィードバックを収集します。

- プロダクトバックログの見直し: 得られたフィードバックや市場の変化に基づき、プロダクトオーナーはプロダクトバックログの項目や優先順位を見直します。これにより、次に何に取り組むべきかが明確になります。

スプリントレビューは、プロダクトが正しい方向に進んでいるかを確認し、ステークホルダーとの認識を合わせるための非常に重要な機会です。

⑤ スプリントレトロスペクティブ(振り返り)

スプリントレトロスペクティブは、スプリントの最後のイベントであり、スプリントレビューの後、次のスプリントプランニングの前に行われます。目的は、チームの生産性と品質を高めるための改善計画を立てることです。参加者はスクラムチーム全員です。1ヶ月のスプリントの場合、タイムボックスは最大3時間です。

このイベントでは、プロダクト(What)ではなく、チームのプロセス(How)に焦点を当てます。具体的には、直近のスプリントにおける以下の点について振り返ります。

- 人、関係性、プロセス、ツール

KPT(Keep/Problem/Try)などのフレームワークを用いて、以下のような点を話し合います。

- うまくいったこと(Keep): 次のスプリントでも継続したい良いプラクティスは何か。

- 問題点・改善できること(Problem): うまくいかなかったこと、妨げになったことは何か。

- 次に試すこと(Try): 問題を解決したり、さらに良くしたりするために、次のスプリントで具体的に試すアクションは何か。

レトロスペクティブの最も重要な成果は、次のスプリントで実行する具体的な改善アクションプランです。例えば、「デイリースクラムが時間内に終わらない」という問題に対して、「ファシリテーターを日替わりで担当する」といったアクションを決め、次のスプリントの冒頭でチームに共有します。

この「振り返りと改善」のサイクルを回し続けることが、チームが継続的に成長し、より高いパフォーマンスを発揮するための鍵となります。

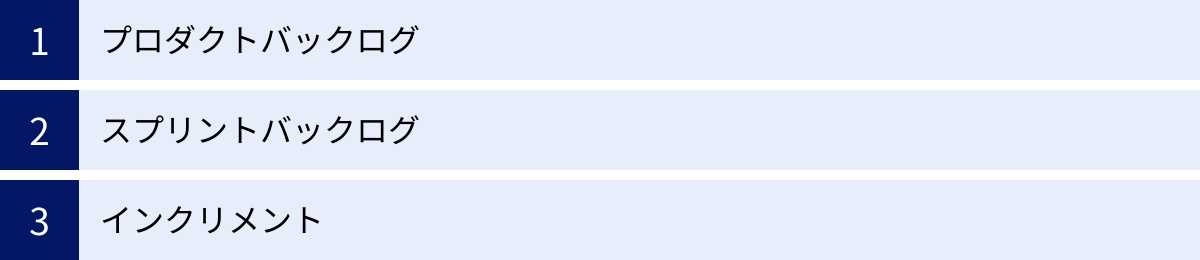

スクラムを構成する3つの作成物

スクラムフレームワークには、作業や価値を表現し、透明性を確保するための3つの公式な「作成物(Artifacts)」が定義されています。これらの作成物は、スクラムチームとステークホルダーが同じ情報を共有し、共通の理解のもとで作業を進めるために不可欠です。

① プロダクトバックログ

プロダクトバックログは、一つのプロダクトにおいて、必要とされる可能性のあるすべての作業を、優先順位順に並べたリストです。これには、新機能、機能改善、バグ修正、技術的な調査など、プロダクトを改善するために行われるべき全ての項目が含まれます。プロダクトバックログは、プロダクトが存在する限り存続し、常に変化し続ける「生きた」文書です。

- 責任者: プロダクトオーナーが、プロダクトバックログの内容、可用性、順序付けに唯一の責任を持ちます。

- 内容: 各項目(プロダクトバックログアイテム、PBI)には、説明、順序、価値、そして見積もり(ストーリーポイントなど)が含まれることが一般的です。

- 特徴:

- 順序付けられている: 最も価値が高く、優先度の高い項目がリストの最上部に配置されます。開発チームは、常に上から順番に作業に取り組みます。

- 動的である: 市場の変化、顧客からのフィードバック、ビジネス上の要求に応じて、プロダクトオーナーはいつでも項目を追加、削除、変更、並べ替えできます。

- 唯一の情報源: 開発チームが行う作業は、すべてこのプロダクトバックログに由来します。ここに書かれていない作業は行われません。

プロダクトバックログは、プロダクトの将来の方向性を示すロードマップの役割を果たします。透明性が高く、よく手入れされたプロダクトバックログは、ステークホルダーとの円滑なコミュニケーションと、効果的な開発計画の基盤となります。

② スプリントバックログ

スプリントバックログは、特定のスプリントで達成すべき「スプリントゴール」、そのゴールを達成するために選択された「プロダクトバックログアイテム」、そしてそれを実現するための「実行可能な計画(タスクリスト)」の3つで構成されます。

- 責任者: スプリントバックログは、開発チームによって作成され、所有・管理されます。

- 作成タイミング: スプリントプランニングのイベントで作成されます。

- 内容:

- スプリントゴール(Why): なぜこのスプリントを行うのか、という目的。

- 選択されたPBI(What): スプリントで実装する機能リスト。

- 実行計画(How): 選択されたPBIを完成させるための具体的なタスク。

- 特徴:

- リアルタイムの計画: スプリントバックログは、スプリント期間中の作業の進捗をリアルタイムに可視化します。デイリースクラムでは、このスプリントバックログを見ながら進捗確認や計画の調整を行います。

- 柔軟性: スプリントゴールを達成するためであれば、開発チームはスプリント期間中であってもスプリントバックログのタスクを追加・修正できます。

- 透明性の確保: カンバンボードなどのツールで可視化されることが多く、チームの誰が何に取り組んでいるか、どのタスクが完了し、何が残っているかが一目でわかります。

スプリントバックログは、スプリントという短距離走における、開発チームのための詳細な作戦図と言えます。

③ インクリメント

インクリメントは、現在のスプリントで完成したすべてのプロダクトバックログアイテムと、それ以前のすべてのスプリントで作成されたインクリメントの価値を統合したものです。各スプリントの終わりには、新しいインクリメントが必ず生まれます。

- 責任者: 開発チームが作成し、スプリントレビューで提示します。

- 重要な条件: インクリメントは、スプリントの終わりに「利用可能な状態」でなければなりません。 これは、プロダクトオーナーがリリースを決定すれば、いつでも顧客に提供できる品質基準を満たしていることを意味します。

- 「完成の定義(Definition of Done)」: インクリメントが「完成」したと見なされるためには、スクラムチームが事前に合意した品質基準、すなわち「完成の定義」をすべて満たしている必要があります。この定義には、例えば「コードレビューが完了している」「ユニットテストがすべてパスしている」「受け入れ基準を満たしている」などが含まれます。

- 価値の累積: スクラム開発は、このインクリメントをスプリントごとに積み重ねていくことで、プロダクトの価値を漸進的に(少しずつ、しかし確実に)高めていきます。

インクリメントは、スクラム開発における具体的な「成果物」そのものです。実際に動くソフトウェアを定期的に作り出すことで、チームは進捗を具体的に示すことができ、ステークホルダーはプロダクトの価値を早期に検証できます。 これら3つの作成物は、スクラムの「透明性」という柱を支えるために不可欠な要素です。

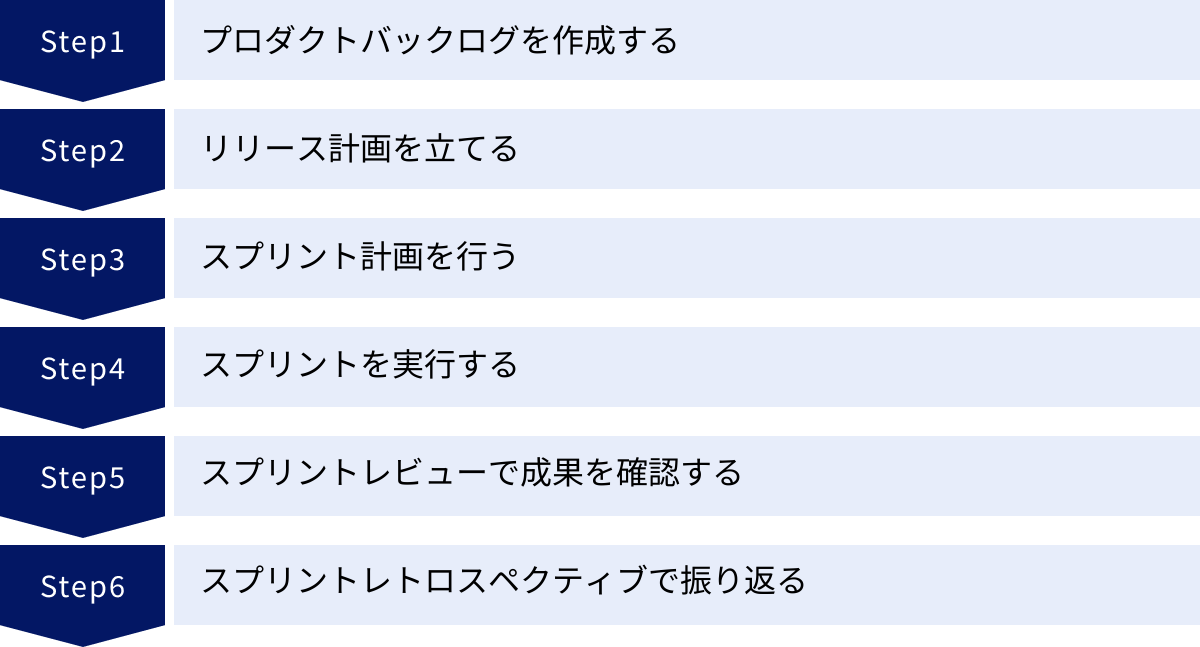

スクラム開発の進め方・流れ

ここまで解説してきたスクラムの役割、イベント、作成物が、実際の開発プロセスの中でどのように連携し、機能していくのか、一連の流れに沿って見ていきましょう。スクラム開発は、準備段階と、反復的に実行されるスプリントサイクルの2つに大きく分けられます。

プロダクトバックログを作成する

すべての始まりは、プロダクトのビジョンを定義し、それを具体的な機能や要件のリストである「プロダクトバックログ」に落とし込むことからです。

このステップは、主にプロダクトオーナーが中心となって進めます。プロダクトオーナーは、経営層、顧客、営業、マーケティングなど、様々なステークホルダーと対話し、プロダクトが解決すべき課題や、実現すべき価値を明らかにします。そして、それらを「〇〇として、△△したい。なぜなら□□だからだ」といった形式のユーザーストーリーなどを用いて、プロダクトバックログアイテム(PBI)として記述していきます。

この段階では、すべての要件を完璧に洗い出す必要はありません。まずはプロダクトの核となる価値を実現するために必要な、最小限のPBIをリストアップし、ビジネス価値や緊急性に基づいて優先順位を付けます。 このプロダクトバックログが、これから始まる開発の出発点となります。

リリース計画を立てる

厳密にはスクラムの公式なイベントではありませんが、多くの場合、開発を開始する前に大まかな「リリース計画」を立てます。これは、ステークホルダーに対して、いつ頃、どのような機能がリリースされる見込みか、という大まかな見通しを共有するために行われます。

プロダクトオーナーは、プロダクトバックログの中から、MVP(Minimum Viable Product)や次のメジャーリリースに含めたいPBIの範囲を定義します。そして、開発チームと協力して、それらのPBIの規模を見積もり(ストーリーポイントなどを使用)、チームの想定されるベロシティ(1スプリントあたりの生産性)に基づいて、何回のスプリントでリリースが可能になりそうかを予測します。

この計画は、あくまで現時点での予測であり、開発が進むにつれて変更される可能性があることを、関係者全員が理解しておくことが重要です。

スプリント計画(スプリントプランニング)を行う

ここから、反復的な「スプリントサイクル」がスタートします。サイクルの最初のイベントが「スプリントプランニング」です。

スクラムチーム全員が参加し、プロダクトオーナーが提示するスプリントゴールを基に、プロダクトバックログの最上位から、今回のスプリントで取り組むPBIを選択します。開発チームは、選択したPBIをより具体的なタスクに分解し、スプリントバックログを作成します。これにより、チーム全員がスプリントの目標と作業計画について共通の理解を持ちます。

スプリントを実行する

スプリントプランニングで立てた計画に基づき、1〜4週間のスプリント期間が始まります。開発チームは、スプリントバックログのタスクに取り組み、「完成の定義」を満たすインクリメントの作成に集中します。

この期間中、以下の活動が日々行われます。

- デイリースクラム: 毎日15分間のミーティングで、進捗の共有、計画の調整、障害の特定を行います。これにより、チームは常にスプリントゴールに向かって同期し続けることができます。

- バックログリファインメント(任意): 次以降のスプリントに備えて、プロダクトバックログアイテムの詳細化や見積もりを行う活動を、スプリント期間中のどこかで行うことが推奨されます。

スプリント期間中、スプリントゴールに影響を与えるような変更は原則として行われません。 これにより、開発チームは目の前の作業に集中できます。

スプリントレビューで成果を確認する

スプリント期間が終了すると、「スプリントレビュー」が開催されます。

開発チームは、このスプリントで完成したインクリメントを、プロダクトオーナーや招待されたステークホルダーにデモンストレーションします。参加者は、実際に動くソフトウェアを見ながら、フィードバックや質問を投げかけます。

このレビューは、単なる進捗報告の場ではありません。プロダクトが正しい方向に進んでいるかを「検査」し、得られたフィードバックを基にプロダクトバックログを「適応」させる、未来志向のコラボレーションの場です。

スプリントレトロスペクティブで振り返る

スプリントサイクルの最後を飾るのが、「スプリントレトロスペクティブ(振り返り)」です。

スクラムチーム全員で、終了したばかりのスプリントを振り返り、チームのプロセス(人、関係性、ツール、進め方など)について、うまくいった点(Keep)と改善すべき点(Problem)を洗い出し、次のスプリントで試す具体的な改善アクション(Try)を決定します。

この「振り返りと改善」のプロセスが、チームを継続的に成長させ、生産性を向上させる原動力となります。

そして、このレトロスペクティブが終わると、間髪入れずに次の「スプリントプランニング」が始まり、新たなスプリントサイクルがスタートします。スクラム開発とは、この「計画→実行→レビュー→振り返り」というサイクルを、プロダクトが完成するか、あるいは開発を終了する判断が下されるまで、ひたすら反復し続けるプロセスなのです。

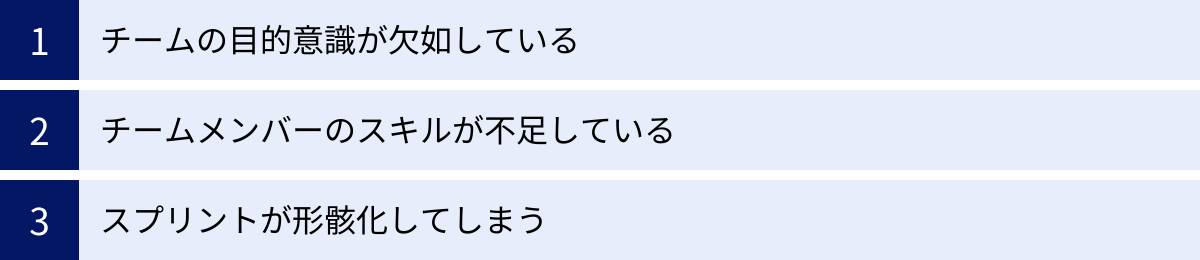

スクラム開発でよくある失敗例

スクラムは強力なフレームワークですが、その原則や価値観を正しく理解せずに形だけを導入すると、期待した効果が得られないばかりか、かえって混乱を招くことがあります。ここでは、スクラム開発で陥りがちな代表的な失敗例とその原因を探ります。

チームの目的意識が欠如している

最もよく見られる失敗の一つが、チームが「何のために」開発しているのかという目的意識を見失い、ただスプリントバックログのタスクを機械的にこなすだけになってしまうケースです。

- 症状: デイリースクラムが単なる「昨日やりました、今日やります」という進捗報告会になり、チーム内の協力や議論が生まれない。スプリントレビューでは、機能のデモはするものの、それがビジネス価値にどう貢献するのかという視点が欠けている。メンバーのモチベーションが低く、やらされ仕事感が出ている。

- 原因:

- プロダクトオーナーの役割不全: プロダクトオーナーが、プロダクトのビジョンや各機能の背景にある「なぜ(Why)」をチームに十分に伝えていない。

- 曖昧なスプリントゴール: スプリントプランニングで、チームを結束させるような明確で魅力的なスプリントゴールが設定されていない。単なるタスクの寄せ集めになってしまっている。

- 顧客との断絶: 開発チームが、自分たちの作るものが実際に誰に、どのように使われるのかを知る機会がなく、顧客との共感が欠如している。

対策としては、プロダクトオーナーがスプリントプランニングや日々のコミュニケーションにおいて、常にプロダクトゴールとスプリントゴールの重要性を説き、チームの意識を「What(何を作るか)」から「Why(なぜ作るか)」へと引き上げることが不可欠です。

チームメンバーのスキルが不足している

スクラムは「自己組織化」を前提としていますが、チームメンバーに必要なスキルやマインドセットが備わっていなければ、この自己組織化は機能しません。

- 症状: 開発チームが自ら計画を立てたり、問題を解決したりできず、常にスクラムマスターやプロダクトオーナーの指示を待ってしまう。メンバー間の技術的なスキル差が大きく、特定の「できる人」に作業が集中してしまう。品質に対する意識が低く、バグの多いインクリメントしか作れない。

- 原因:

- 技術的スキルの不足: 設計、実装、テストなど、インクリメントを完成させるために必要な技術力がチーム全体で不足している。

- ソフトスキルの不足: コミュニケーション能力、協調性、主体性といった、チームで協力して仕事を進めるためのスキルが欠如している。

- スクラムへの理解不足: スクラムの各役割やイベントの目的を理解しておらず、どう振る舞えばよいか分からなくなっている。

この問題は、単に「スクラムを導入する」と宣言しただけでは解決しません。ペアプログラミングやモブプログラミングといった協調作業を通じて知識を共有する文化を育んだり、会社として研修や勉強会の機会を提供したりするなど、チームのスキルアップを組織的に支援する体制が求められます。

スプリントが形骸化してしまう

スクラムの各イベントが、その本来の目的を失い、ただの儀式や形式的な手続きになってしまう失敗例も多く見られます。

- 症状:

- デイリースクラムの長時間化: 15分で終わらず、問題解決の議論が始まってしまい、ただの長い会議になっている。

- スプリントレビューの形骸化: ステークホルダーが参加せず、単なる開発チーム内の成果発表会で終わってしまう。フィードバックが得られず、次の改善につながらない。

- レトロスペクティブのマンネリ化: 毎回同じような問題点が挙がるだけで、具体的な改善アクションに結びつかない。あるいは、犯人探しや不満を言い合うだけの場になってしまっている。

- スプリントの軽視: スプリント期間中に、上司や他部署から頻繁に割り込みタスクが入り、チームがスプリントゴールに集中できない。

- 原因:

- スクラムマスターの機能不全: スクラムマスターが、各イベントのタイムボックスや目的を徹底できていない。ファシリテーションスキルが不足している。

- 組織の理解不足: 経営層や他部署がスクラムのルール(特にスプリント中は計画を変更しないという原則)を理解・尊重しておらず、従来型のマネジメントスタイルで干渉してくる。

- 心理的安全性の欠如: チーム内に、本音で意見を言ったり、失敗を認めたりできる雰囲気がなく、レトロスペクティブが建設的な場にならない。

スクラムマスターは、各イベントが本来の目的から逸脱しないように常に番人として機能し、必要であれば組織全体にスクラムの原則を粘り強く啓蒙していく役割を担う必要があります。 これらの失敗例は、スクラムが単なるプロセス変更ではなく、組織文化の変革を伴うものであることを示唆しています。

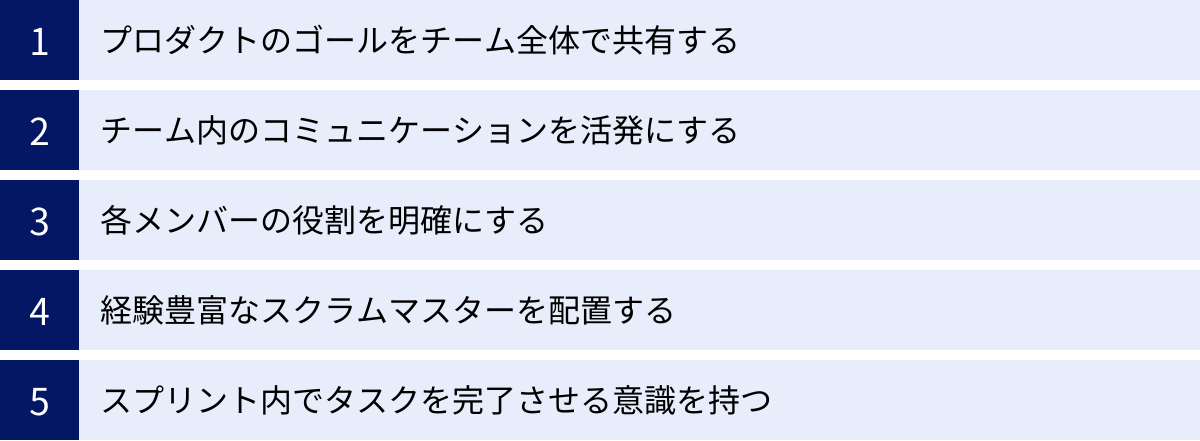

スクラム開発を成功させるためのポイント

スクラム開発を成功に導くためには、フレームワークのルールを守るだけでなく、その背景にある思想を理解し、チームと組織全体で実践していくことが重要です。ここでは、成功確率を高めるための5つの重要なポイントを紹介します。

プロダクトのゴールをチーム全体で共有する

スクラムチームが最高のパフォーマンスを発揮するためには、メンバー全員が「自分たちはどこに向かっているのか」という共通の目的地を明確に理解している必要があります。これが「プロダクトゴール」です。

プロダクトゴールは、プロダクトが目指す将来の状態を示す、長期的で大きな目標です。プロダクトオーナーは、このプロダクトゴールを定義し、チーム全員に情熱をもって語りかける責任があります。 なぜこのプロダクトを作るのか、それが顧客や社会にどのような価値をもたらすのか。この「Why」が共有されることで、チームは単なる作業者ではなく、プロダクトの成功にコミットする当事者となります。

さらに、各スプリントの開始時には、そのスプリントで達成すべき短期的な目標である「スプリントゴール」を設定します。これもまた、チームに一体感と集中力をもたらす重要な羅針盤となります。「今スプリントでこの機能を実装する」というタスクリストではなく、「今スプリントでユーザーが〇〇できるようになる」という価値に焦点を当てたゴールを設定することが、チームのモチベーションを高める鍵です。

チーム内のコミュニケーションを活発にする

スクラムは、プロセスやツールよりも「個人と対話」を重視します。チーム内の円滑なコミュニケーションは、成功のための生命線と言っても過言ではありません。

デイリースクラムやレトロスペクティブといった公式なイベントはもちろん重要ですが、それ以外の非公式なコミュニケーションも同様に価値があります。ペアプログラミングやモブプログラミングで一緒にコードを書く時間、ちょっとした疑問をすぐに相談できる雑談チャンネル、あるいはランチや休憩中の会話など、偶発的なコミュニケーションが、新たなアイデアを生んだり、問題の早期発見につながったりします。

特に重要なのが「心理的安全性」の確保です。メンバーが「こんな初歩的な質問をしたら馬鹿にされるかもしれない」「失敗を報告したら責められるかもしれない」といった不安を感じることなく、自由に意見を述べ、助けを求められる環境を作ることが不可欠です。 スクラムマスターやリーダーは、積極的に傾聴し、対立を恐れず建設的な議論を促し、失敗を学びの機会として捉える文化を醸成する役割を担います。

各メンバーの役割を明確にする

スクラムには、プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発チームという3つの明確な役割があります。これらの役割と責任範囲が曖昧になると、意思決定が遅れたり、責任の押し付け合いが発生したりと、チームの機能不全を招きます。

特に重要なのが、プロダクトオーナーにプロダクトバックログに関する最終的な意思決定権限を委譲することです。複数のステークホルダーが直接開発チームに指示を出したり、プロダクトオーナーの決定を覆したりするような状況は避けなければなりません。

また、スクラムマスターはチームの管理者ではなく、サーバント・リーダーであること、開発チームは外部からの指示ではなく自己組織化によってタスクを進めることなど、各ロールがスクラムガイドに定義された本来の役割を正しく理解し、実践することが求められます。 定期的にチームで役割分担について話し合い、認識を合わせる機会を持つことも有効です。

経験豊富なスクラムマスターを配置する

スクラムの導入初期や、チームがまだ未成熟な段階においては、経験豊富なスクラムマスターの存在が成功を大きく左右します。

優れたスクラムマスターは、単にスクラムのルールを教えるだけではありません。チームの状況を観察し、ボトルネックとなっている問題の本質を見抜き、チームが自ら解決策を見つけられるように巧みにコーチングします。時にはファシリテーターとして、時にはメンターとして、また時には組織に対する交渉役として、柔軟に役割を変えながらチームを支援します。

もし社内に適任者がいない場合は、外部から経験豊富なアジャイルコーチやスクラムマスターを招聘することも非常に有効な選択肢です。 彼らの知見を借りることで、よくある落とし穴を避け、スクラム導入をスムーズに軌道に乗せることができます。

スプリント内でタスクを完了させる意識を持つ

スクラムの目的は、スプリントごとに「リリース可能なインクリメント」を創出することです。そのためには、着手したタスクをスプリント内で「完成」させることが極めて重要です。

ここで鍵となるのが「完成の定義(Definition of Done)」です。「完成」とは何を意味するのか(例:コーディング完了、テスト完了、コードレビュー完了、ドキュメント更新完了など)、チーム全員で合意し、明文化します。そして、すべてのPBIがこの定義を満たさない限り、そのスプリントでは完了したと見なしません。

このルールを徹底することで、スプリントからスプリントへ未完了の作業が持ち越されることを防ぎ、技術的負債の蓄積を抑制し、プロダクトの品質を常に高く保つことができます。 開発チームは、スプリントプランニングの際、この「完成の定義」を達成するために必要な作業をすべて考慮に入れた上で、現実的な作業量を選択するようになります。この規律が、持続可能な開発ペースを維持するための基盤となるのです。

スクラム開発に役立つおすすめツール5選

スクラム開発を円滑に進めるためには、タスクの可視化、情報共有、進捗管理などを支援するツールの活用が効果的です。ここでは、世界中の多くのスクラムチームで利用されている代表的なツールを5つ紹介します。

| ツール名 | 提供元 | 特徴 | 主なスクラム機能 | 向いているチーム |

|---|---|---|---|---|

| Jira Software | Atlassian | 高機能、カスタマイズ性、拡張性 | スクラムボード、バックログ、レポート(バーンダウン/アップ)、ベロシティ | 大規模開発、エンタープライズ、厳密なプロセス管理が必要なチーム |

| Backlog | ヌーラボ | 国産、シンプル、直感的UI、非エンジニア向け | カンバンボード、課題管理、Wiki、Git連携 | 中小規模、IT部門以外も含むチーム、日本語サポートを重視するチーム |

| Trello | Atlassian | カンバン方式、シンプル、視覚的 | カンバンボード、カード、リスト、Power-Upによる拡張 | 小規模、スタートアップ、個人のタスク管理、シンプルなプロセスを好むチーム |

| Asana | Asana, Inc. | プロジェクト管理全般、デザイン性 | ボードビュー、タイムライン、ポートフォリオ、ゴール設定 | デザイナーやマーケターなど多様な職種が関わるチーム、複数プロジェクトの管理 |

| Redmine | (オープンソース) | 無料、オンプレミス、高い拡張性 | チケット管理、ガントチャート、ロードマップ、プラグインでスクラム機能を追加 | エンジニア中心、コストを抑えたい、自社でカスタマイズしたいチーム |

① Jira Software

Jira Softwareは、アジャイル開発チーム向けに設計されたプロジェクト管理ツールで、世界中で最も広く利用されているツールの一つです。

- 特徴: 非常に高機能で、ワークフローのカスタマイズ性や豊富なレポート機能が強みです。スクラムだけでなくカンバンにも対応しており、大規模で複雑なプロジェクト管理にも耐えうる堅牢性を備えています。

- 主な機能: プロダクトバックログの管理、スプリントプランニング、ドラッグ&ドロップで操作できるスクラムボード、スプリントの進捗を可視化するバーンダウンチャートやベロシティチャートなど、スクラムに必要な機能が網羅されています。

- 向いているチーム: 厳密なプロセス管理を求めるエンタープライズ企業や、複数のチームが連携する大規模な開発プロジェクトに適しています。

- 参照: Atlassian公式サイト

② Backlog

Backlogは、日本の株式会社ヌーラボが開発・提供するプロジェクト管理ツールです。

- 特徴: 国産ツールならではの、分かりやすい日本語のインターフェースと手厚いサポートが魅力です。シンプルで直感的な操作性に定評があり、エンジニアだけでなく、デザイナーやマーケター、営業担当者など、ITに詳しくないメンバーでも使いやすいように設計されています。

- 主な機能: スクラムボードとして利用できるカンバンボード、課題(タスク)管理、Wiki機能によるドキュメント共有、GitやSubversionとの連携機能など、チームのコラボレーションを促進する機能が充実しています。

- 向いているチーム: 中小規模のチームや、部署を横断してプロジェクトを進める場合に適しています。初めてアジャイル開発ツールを導入するチームにもおすすめです。

- 参照: 株式会社ヌーラボ公式サイト

③ Trello

Trelloは、カンバン方式をベースにした視覚的でシンプルなタスク管理ツールです。

- 特徴: 「ボード」「リスト」「カード」という3つの要素だけで構成されており、誰でも直感的に使える手軽さが最大の特徴です。付箋を貼ったり剥がしたりするような感覚でタスクを管理できます。「Power-Up」と呼ばれる拡張機能を追加することで、カレンダー連携やレポート機能などを追加し、カスタマイズすることも可能です。

- 主な機能: スクラムボードやスプリントバックログの管理に利用できます。厳密なスクラムの機能は備えていませんが、そのシンプルさゆえに、チーム独自のルールで柔軟に運用できます。

- 向いているチーム: 小規模なチームやスタートアップ、個人のタスク管理など、手軽に始めたい場合に最適です。厳格なフレームワークよりも、柔軟性を重視するチームに向いています。

- 参照: Atlassian公式サイト

④ Asana

Asanaは、チームのあらゆる仕事とプロジェクトを管理するために設計されたワークマネジメントツールです。

- 特徴: 洗練されたデザインと、タスク管理だけでなくプロジェクト全体の進捗や目標を可視化する機能が豊富であることが特徴です。リスト形式、ボード(カンバン)形式、タイムライン(ガントチャート)形式、カレンダー形式など、様々なビューでタスクを表示できます。

- 主な機能: スクラムボードとして使えるボードビューはもちろん、プロジェクト横断で状況を把握できる「ポートフォリオ」機能や、組織の目標と日々のタスクを結びつける「ゴール」機能などがあり、戦略的なプロジェクト管理を支援します。

- 向いているチーム: エンジニアだけでなく、マーケティング、営業、人事など、多様な職種のメンバーが関わるプロジェクトに適しています。複数のプロジェクトを俯瞰して管理したいマネージャーにも有用です。

- 参照: Asana, Inc.公式サイト

⑤ Redmine

Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアです。

- 特徴: オープンソースであるため、ライセンス費用がかからず無料で利用できます。自社のサーバーにインストールして運用する「オンプレミス型」であるため、セキュリティポリシーが厳しい企業や、自由にカスタマイズしたい場合に適しています。

- 主な機能: チケットによる課題管理、ガントチャート、ロードマップ、Wiki、フォーラムなどが標準で備わっています。スクラムを本格的にサポートするには、有志が開発しているプラグイン(例: Redmine Agile Plugin)を導入する必要がありますが、これによりスクラムボードやバーンダウンチャートなどの機能を追加できます。

- 向いているチーム: コストを抑えたいチームや、自社の要件に合わせて自由にカスタマイズしたい技術力の高いエンジニア中心のチームに向いています。

- 参照: Redmine.JP

スクラム開発の学習におすすめの本

スクラム開発の理論と実践を深く学ぶためには、書籍を通じて体系的な知識を得ることが非常に有効です。ここでは、初心者から経験者まで、多くのスクラム実践者に読まれている定番の書籍を2冊紹介します。

SCRUM BOOT CAMP THE BOOK

- 著者: 西村 直人、永瀬 美穂、吉羽 龍太郎

- 出版社: 翔泳社

- 概要:

この本は、これからスクラムを始めようとする初心者にとって、最適な入門書として高い評価を得ています。タイトルの通り、スクラムの研修「SCRUM BOOT CAMP」の内容をベースにしており、対話形式でストーリーが進んでいくため、非常に読みやすく、具体的なイメージを掴みやすいのが特徴です。 - おすすめのポイント:

スクラムの基本的なルールやイベント、役割について解説するだけでなく、「なぜそれが必要なのか」「現場ではどのような問題が起き、どう解決すればよいのか」といった実践的なノウハウが豊富に盛り込まれています。ユーザーストーリーの書き方、見積もりのプラクティスであるプランニングポーカー、効果的なレトロスペクティブの進め方など、すぐに現場で試せる具体的なテクニックが満載です。スクラムチームのメンバー全員で読み、共通言語を持つための「最初の1冊」として非常におすすめです。 - 参照: 翔泳社 書籍紹介ページ

アジャイルサムライ

- 原著: Jonathan Rasmusson

- 翻訳: 西村 直人、角 征典、近藤 修平

- 出版社: オーム社

- 概要:

「アジャイルサムライ−達人開発者への道−」は、アジャイル開発の世界的な名著であり、多くの開発者にとってのバイブル的存在です。この本は、スクラムという特定のフレームワークに限定せず、アジャイルなソフトウェア開発を成功させるための「心構え(マインドセット)」と「実践(プラクティス)」を包括的に扱っています。 - おすすめのポイント:

この本の価値は、アジャイル開発の哲学的な側面から、プロジェクトの初期段階である「インセプションデッキ」の作成、ユーザーストーリーの分割方法、テスト戦略、そしてチームを率いるリーダーシップまで、プロジェクトのライフサイクル全体を網羅している点にあります。スクラムを実践する上で、その背景にあるアジャイルの思想を深く理解することは、形骸化を防ぎ、本質的な価値を生み出すために不可欠です。「SCRUM BOOT CAMP THE BOOK」でスクラムの「型」を学んだ後、より高いレベルの実践者、すなわち「アジャイルサムライ」を目指すための次の一冊として最適です。示唆に富んだイラストも多く、楽しみながらアジャイル開発の本質に触れることができます。 - 参照: オーム社 書籍紹介ページ

これらの書籍は、スクラム開発という旅に出るための信頼できる地図やコンパスとなります。チームで輪読会を開くなどして、知識を共有しながら学習を進めるのも効果的な方法です。

まとめ

本記事では、現代のソフトウェア開発において主流となりつつある「スクラム開発」について、その基本概念からメリット・デメリット、具体的な進め方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説してきました。

スクラム開発とは、ラグビーのスクラムのようにチーム一丸となって、変化に強く、価値ある製品を継続的に創り出していくためのフレームワークです。その核には「透明性」「検査」「適応」という3つの柱があり、これらを短い「スプリント」というサイクルで繰り返すことで、予測困難なビジネス環境に柔軟に対応します。

ウォーターフォール開発が「計画」を重視するのに対し、スクラムは「適応」を重視します。アジャイル開発という大きな「哲学」を実現するための具体的な「手法」の一つであり、明確な役割・イベント・作成物が定義されている点が特徴です。

スクラムを導入することで、顧客の要望変更への柔軟な対応、早期リリースによる市場投入時間の短縮、チームの継続的な生産性向上、そしてチーム自身の成長といった、数多くのメリットが期待できます。しかしその一方で、長期的なスケジュールの管理の難しさや、チームのスキルに品質が依存するといった課題も存在します。

スクラムを成功させるためには、フレームワークの形だけを真似るのではなく、その背後にある価値観を深く理解することが不可欠です。

- プロダクトゴールという共通の目的意識を持つこと。

- 心理的安全性の高い環境で、活発なコミュニケーションを行うこと。

- 各メンバーが自身の役割と責任を明確に理解すること。

- 経験豊富なスクラムマスターがチームを導くこと。

- 「完成の定義」を徹底し、スプリント内でタスクを完了させる規律を持つこと。

これらのポイントを意識し、チームで実践していくことが成功への鍵となります。

スクラム開発は、単なる開発プロセスではありません。それは、チームが自律的に学び、成長し、最高のパフォーマンスを発揮するための文化であり、哲学です。 最初はうまくいかないこともあるかもしれませんが、スクラムの本質である「検査と適応」、すなわちレトロスペクティブでの振り返りを真摯に続けることで、チームは必ず成長し、より良いプロダクトを生み出せるようになります。

この記事が、あなたのチームのスクラム開発への挑戦、あるいは既に取り組んでいるプロセスの改善の一助となれば幸いです。まずは小さな一歩から、チームで対話し、試行錯誤を始めてみましょう。