現代のビジネス環境は、市場の変動、顧客ニーズの多様化、技術の急速な進化など、予測不可能な要素に満ちています。このような複雑で不確実性の高い状況下で、従来のウォーターフォール型のような画一的な計画に基づく開発手法は、変化への対応が遅れがちです。そこで注目を集めているのが、変化に柔軟かつ迅速に対応し、継続的に価値を提供することを目指す「アジャイル開発」であり、その中でも最も広く採用されているフレームワークが「スクラム」です。

スクラムは、チームが経験から学び、自己組織的に問題解決を進めるためのフレームワークです。しかし、その導入や実践においては、「形式だけを真似てしまい、本来の効果が得られない」といった課題も少なくありません。その羅針盤となるのが、スクラムの共同創始者であるケン・シュエイバーとジェフ・サザーランドによって作成された「スクラムガイド」です。

そして、2020年11月には、このスクラムガイドが大幅に改訂されました。この「スクラムガイド2020」は、これまでのバージョンからさらに無駄が削ぎ落とされ、より本質的で、ソフトウェア開発以外の領域にも適用しやすい普遍的なフレームワークへと進化を遂げています。

この記事では、スクラムの公式な定義書である「スクラムガイド」とは何かという基本から、2024年の現在においても最も重要な「スクラムガイド2020」の7つの主要な変更点、そしてスクラムを構成する基本的な要素(チーム、イベント、作成物)やその根幹をなす思想まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。これからスクラムを学ぶ方、すでに実践しているが改めて基本に立ち返りたい方、すべての方にとって必見の内容です。

目次

スクラムガイドとは

スクラムを正しく理解し、実践する上で欠かすことのできない最も重要なドキュメント、それが「スクラムガイド」です。これは、スクラムのルール、役割、イベント、作成物を定義した公式の文書であり、世界中のスクラム実践者にとっての共通言語であり、拠り所となっています。複雑な問題を解決し、価値あるプロダクトを創造するためのフレームワークとして、スクラムがどのように機能するのか、その本質がこのガイドに凝縮されています。

スクラムガイドは、「軽量なフレームワーク」と表現されます。これは、スクラムが必要最小限のルールセットで構成されていることを意味します。具体的な手法やプラクティスを細かく規定するのではなく、チームが自らの状況に合わせて最適なやり方を見つけ出すための「骨格」を提供するのです。そのため、ガイドの本文自体は非常に短く、2020年版では十数ページ程度しかありません。このシンプルさこそが、スクラムが様々な分野で適用可能な普遍性を持つ理由の一つです。

しかし、そのシンプルさゆえに、「理解は容易だが、習得は困難(Easy to understand, difficult to master)」という側面も持っています。ガイドに書かれていることを読むだけなら簡単ですが、その背後にある思想や価値基準を深く理解し、チームや組織に根付かせるには、継続的な努力と試行錯誤が求められます。

スクラムガイドの目的

スクラムガイドが持つ最も重要な目的は、「スクラムの定義を明確にし、世界中の人々がスクラムを正しく理解し、実践するための基準を提供すること」です。もし公式な定義がなければ、人々は自己流の解釈でスクラムを実践し、本来得られるはずの価値を損なってしまうかもしれません。このような「なんちゃってスクラム」や「スクラムもどき」に陥るのを防ぎ、スクラムの本質的な力を引き出すための羅針盤、それがスクラムガイドなのです。

具体的には、以下の3つの目的を持っていると考えられます。

- 共通言語の提供: プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者といった役割、スプリント、デイリースクラムといったイベントなど、スクラムで使われる用語の意味を明確に定義します。これにより、チーム内、さらには組織全体で円滑なコミュニケーションが可能になります。全員が同じ言葉を同じ意味で理解していることは、透明性を確保し、誤解を減らす上で不可欠です。

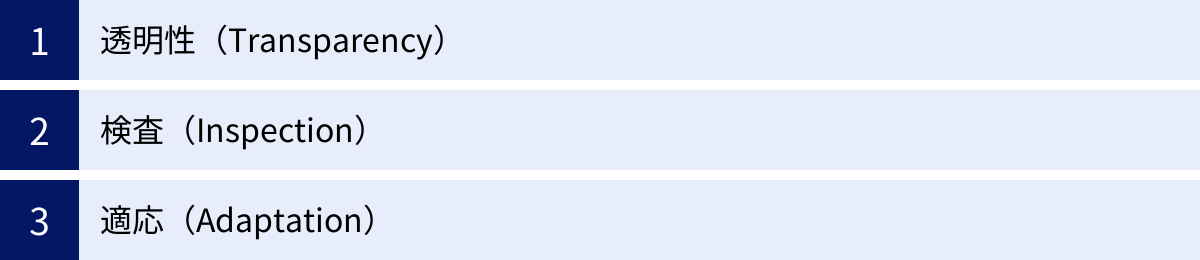

- 経験主義的プロセスの促進: スクラムは「経験主義」という理論に基づいています。これは、「透明性」「検査」「適応」という3つの柱で成り立っており、実際にやってみた結果(経験)から学び、次の行動を改善していくという考え方です。スクラムガイドで定義されているイベントや作成物は、この経験主義的なプロセスを実践するための具体的な機会を提供します。ガイドは、チームが定期的に自分たちの進捗やプロセスを「検査」し、必要に応じて「適応」していくためのリズムを作り出すのです。

- 本質への集中: スクラムガイドは、あえて具体的な「やり方(How)」については詳しく記述していません。例えば、デイリースクラムの進め方や、プロダクトバックログの管理ツールなど、具体的なプラクティスはチームに委ねられています。これは、スクラムの本質である「フレームワーク」としての役割に徹するためです。ルールで縛るのではなく、チームが自己管理能力を発揮し、自分たちで最適な方法を見つけ出すことを促すのが、ガイドの意図するところです。2020年版の改訂で、より指示的な表現が減り、シンプルになったのは、この目的をさらに明確にするためと言えるでしょう。

スクラムガイドは、単なるルールブックやマニュアルではありません。それは、複雑な問題に立ち向かうチームが、自らの力で価値を創造し続けるための哲学であり、思考のフレームワークです。ガイドを読む際は、一つ一つのルールを暗記するのではなく、「なぜこのルールがあるのか?」「これによって何が達成されるのか?」という背後にある目的を常に意識することが、スクラムを真に習得するための鍵となります。

スクラムガイド2020の主な変更点7つ

2020年11月に公開されたスクラムガイド2020は、2017年版から約3年ぶりの改訂であり、スクラムの歴史において重要なマイルストーンとなりました。この改訂の根底にあるのは、「よりシンプルに、より本質的に、そしてより多くの人々へ」という思想です。不要な制約やIT業界に特化した用語を取り除き、スクラムをより軽量で、理解しやすく、かつソフトウェア開発以外の領域にも適用しやすい普遍的なフレームワークへと進化させました。

ここでは、スクラムガイド2020における特に重要な7つの変更点を、その背景や目的とともに詳しく解説します。これらの変更点を理解することは、現代のスクラムの潮流を掴み、その真価を最大限に引き出すために不可欠です。

| 変更点 | 概要 | 目的・背景 |

|---|---|---|

| ① よりシンプルで分かりやすい表現に | ページ数を削減し、指示的な表現を排除。より本質的な内容に。 | ルールブックではなく、フレームワークとしての本質を強調し、適用範囲を広げるため。 |

| ② プロダクトゴールの導入 | プロダクトバックログのコミットメントとして「プロダクトゴール」を新設。 | チームに長期的な視点と方向性を提供し、日々の作業をより大きな目標に結びつけるため。 |

| ③ 3つのコミットメントの明確化 | 各作成物に対応するコミットメント(約束)を明記。 | 作成物の目的を明確にし、進捗の透明性と価値への集中を高めるため。 |

| ④ 1つのチームで1つのプロダクトに集中 | 「開発チーム」という概念を廃止し、「スクラムチーム」に統一。 | チーム内の壁を取り払い、「One Team」として全員がプロダクトの成功に責任を持つ意識を醸成するため。 |

| ⑤ 自己組織化から自己管理するチームへ | 「自己組織化」から、より広範な「自己管理」へと表現を変更。 | チームの自律性と責任を強化し、「何を」「誰が」「どのように」取り組むかをチーム自身が決定することを促すため。 |

| ⑥ スプリントプランニングに3つのトピックを追加 | 「なぜ(Why)」「何を(What)」「どのように(How)」の3つのトピックを明記。 | スプリントの目的(Why)を重視し、価値創出に焦点を当てた計画作りを促進するため。 |

| ⑦ IT分野以外も意識した言葉遣い | IT固有の用語(開発、テスト等)を削除・一般化。 | スクラムがソフトウェア開発だけでなく、多様な分野で活用できる普遍的なフレームワークであることを示すため。 |

① よりシンプルで分かりやすい表現に

スクラムガイド2020の最も顕著な特徴は、その簡潔さです。2017年版と比較してページ数が削減され、全体的により少なく、指示的でない言葉で書かれています。これは、スクラムを prescriptive(指示的)なルールブックとしてではなく、あくまで enabling(可能にする)フレームワークとして位置づける意図の表れです。

以前のガイドでは、例えばデイリースクラムについて「昨日やったこと」「今日やること」「障害となっていること」という3つの質問に答える形式が具体的に記述されていました。しかし、2020年版ではこの3つの質問は削除され、あくまで「スプリントゴールに対する進捗を検査し、必要に応じてスプリントバックログを適応させる」という目的が強調される形になりました。これは、3つの質問に答えることが目的化してしまう「形骸化」を防ぎ、チームが目的に沿った最も効果的な方法を自ら見つけ出すことを奨励するためです。

このように、具体的な「How(どのようにやるか)」に関する記述を減らし、「Why(なぜやるのか)」という本質に焦点を当てることで、スクラムはより柔軟性を増しました。チームはガイドに書かれた手順をなぞるのではなく、ガイドが示す原則に基づいて、自分たちのコンテキストに最適なプロセスを構築することが求められます。この変更は、スクラムがより多くの状況やドメインで効果的に機能するための土台となっています。

② プロダクトゴールの導入

スクラムガイド2020で新たに追加された最も重要な概念の一つが「プロダクトゴール」です。これは、プロダクトバックログに存在する、プロダクトが目指すべき将来の状態を示す長期的な目標です。スクラムチームは、一度に一つのプロダクトゴールに集中します。

これまでスクラムには、スプリント単位の短期的な目標である「スプリントゴール」は存在しましたが、プロダクト全体を貫く長期的な目標は明確に定義されていませんでした。その結果、各スプリントが局所最適に陥ってしまい、プロダクト全体の方向性が見失われがちになるという課題がありました。

プロダクトゴールの導入により、スクラムチームは日々の作業(スプリント)とプロダクトの最終的なビジョンを結びつけやすくなります。プロダクトゴールは、スプリントプランニングで「なぜこのスプリントが価値を持つのか」を議論する際の指針となり、プロダクトバックログのアイテムに優先順位を付ける際の基準となります。「我々が今やろうとしていることは、プロダクトゴール達成にどう貢献するのか?」という問いが、チームの意思決定の中心に据えられるのです。これにより、チームはより戦略的な視点を持ち、一貫性のある価値を提供し続けることができます。

③ 3つのコミットメントの明確化

プロダクトゴールの導入と関連して、スクラムガイド2020では3つの作成物(Artifacts)それぞれに対して、対応する「コミットメント(Commitment)」が明確に定義されました。コミットメントとは、透明性を高め、進捗に焦点を合わせることを可能にする「約束」です。

| 作成物 | コミットメント | 目的 |

|---|---|---|

| プロダクトバックログ | プロダクトゴール | チームが目指すプロダクトの将来の状態(長期的な目標) |

| スプリントバックログ | スプリントゴール | なぜこのスプリントが価値を持つのか(短期的な目標) |

| インクリメント | 完成の定義 (Definition of Done) | プロダクトが利用可能な状態であるための品質基準 |

この変更により、各作成物が単なるリストや成果物ではなく、測定可能な目標に対する進捗を可視化するためのツールであることが強調されました。

- プロダクトゴールは、プロダクトバックログに対するコミットメントとして、チームが進むべき方向を示します。

- スプリントゴールは、スプリントバックログに対するコミットメントとして、そのスプリントで達成すべき具体的な成果を定義します。

- 完成の定義は、インクリメントに対するコミットメントとして、何をもって「完成」とするかの共通認識をチーム内にもたらし、品質を保証します。

これらのコミットメントは、スクラムの経験主義(透明性・検査・適応)を実践する上で不可欠な存在です。チームはこれらのコミットメントを基準に自分たちの現在地を「検査」し、ゴールに向かって軌道修正(適応)していくのです。

④ 1つのチームで1つのプロダクトに集中

スクラムガイド2020では、「開発チーム(Development Team)」という概念が廃止され、「スクラムチーム」という一つのチームに統一されました。以前のガイドでは、スクラムチームの中にプロダクトオーナー、スクラムマスター、そして「開発チーム」というサブチームが存在するような記述があり、これが「我々(開発チーム) vs 彼ら(プロダクトオーナー)」といった対立構造や責任の分断を生む原因となることがありました。

この変更の目的は、チーム内の潜在的な壁や階層を取り除き、「One Team」としての一体感を醸成することです。新しい定義では、スクラムチームは「プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者」という3つの異なる役割(Accountabilities)で構成される、結束した一つの専門家集団とされています。

全員が「スクラムチーム」の一員として、プロダクトの価値を創造するという共通の目標に対して共同で責任を負います。プロダクトオーナーはビジネスの視点から、開発者は技術的な視点から、スクラムマスターはプロセス改善の視点から、それぞれの専門性を発揮しつつも、全員がプロダクトの成功という一つのゴールに向かって協力し合うことが強調されています。これにより、コミュニケーションはより円滑になり、チーム全体の当事者意識が高まることが期待されます。

⑤ 自己組織化から自己管理するチームへ

スクラムチームの自律性に関する表現も、「自己組織化(self-organizing)」から「自己管理(self-managing)」へと変更されました。これは単なる言葉の言い換えではなく、チームに期待される責任範囲の拡大を意味します。

- 自己組織化(Self-Organizing): 2017年版までの表現。主に、チームが「誰が(Who)」「どのように(How)」作業を行うかを自分たちで決定することを意味していました。

- 自己管理(Self-Managing): 2020年版の新しい表現。これまでの「誰が」「どのように」に加えて、「何に(What)」取り組むかについてもチーム自身が管理することを意味します。

もちろん、プロダクトバックログのアイテムの優先順位付けの最終的な権限はプロダクトオーナーにありますが、「自己管理するチーム」は、プロダクトゴール達成のためにどのアイテムから着手すべきか、どのようにスプリントゴールを設定すべきかといった議論に、より主体的かつ積極的に関与することが期待されます。

この変更は、チームが単なる指示されたタスクの実行者ではなく、プロダクトゴール達成のための能動的な問題解決者であることを明確に示しています。チームにより大きな権限と責任を与えることで、当事者意識、モチベーション、そして最終的な成果を高めることを目的としています。

⑥ スプリントプランニングに3つのトピックを追加

スプリントプランニングの目的をより明確にするため、スクラムガイド2020では議論すべき3つのトピックが導入されました。

- トピック1:なぜこのスプリントは価値があるのか?(Why)

- プロダクトオーナーが、現在のスプリントでプロダクトの価値と有用性をどのように高められるかを提案します。スクラムチーム全体で協力し、スプリントゴールを定義します。

- トピック2:このスプリントで何ができるか?(What)

- プロダクトオーナーとの相談を通じて、開発者はプロダクトバックログからアイテムを選択し、スプリントに含めます。

- トピック3:選択した作業をどのように成し遂げるか?(How)

- 選択したプロダクトバックログアイテムを、開発者はインクリメントに変換するための計画を作成します。多くの場合、アイテムをより小さな作業単位に分解します。

これまでのスプリントプランニングでは、「What」と「How」に議論が集中しがちで、スプリントの目的、すなわち「Why」が軽視される傾向がありました。最初に「Why」を明確にすることで、チーム全員がスプリントの目的を共有し、それに向かって集中できるようになります。スプリントゴールは、単なるタスクリストをこなすのではなく、チームが一丸となって価値ある成果を生み出すための羅針盤として機能します。

⑦ IT分野以外も意識した言葉遣い

スクラムガイド2020のもう一つの大きな特徴は、ITやソフトウェア開発に特化した用語を意図的に排除・一般化したことです。例えば、「開発(Development)」や「テスト(Testing)」といった言葉は、より包括的な「作業(Work)」などの表現に置き換えられました。

役割名としての「開発者(Developers)」は残りましたが、その定義は「利用可能なインクリメントのあらゆる側面(品質の組み込みを含む)を作成することにコミットした人々」とされ、ソフトウェアエンジニアに限定されない、より広義なものになりました。これにより、マーケティング、営業、人事、教育など、あらゆる分野の専門家が「開発者」となり得ることが示唆されています。

この変更は、スクラムがソフトウェア開発のためだけの手法ではなく、複雑な問題を解決するための普遍的なフレームワークであることを明確にするためのものです。これにより、これまでスクラムに馴染みのなかった業界や部門の人々も、ガイドを自分たちの文脈に当てはめて理解しやすくなりました。スクラムの適用範囲を広げ、より多くの組織やチームがその恩恵を受けられるようにするという、創始者たちの強い意志が表れています。

スクラムの基本的な構成要素

スクラムガイド2020の変更点を理解した上で、改めてスクラムのフレームワークを構成する基本的な要素について見ていきましょう。スクラムは、「3つの役割」で構成される「スクラムチーム」が、「5つのイベント」を繰り返しながら、「3つの作成物」を生み出していくというシンプルな構造で成り立っています。これらの要素が相互に作用し合うことで、経験主義に基づく検査と適応のサイクルが機能します。

スクラムチーム(3つの役割)

スクラムチームは、プロダクトに関するすべての活動に責任を持つ、自己完結型の組織です。スクラムガイド2020で強調されているように、チーム内に階層やサブチームは存在しません。プロダクトの価値を最大化するという一つの目標に向かって協力する、専門家たちの集団です。チームは通常10人以下と少数であり、これによりコミュニケーションの密度を高め、機敏性を維持します。

スクラムチームは、以下の3つの明確な役割(Accountabilities)で構成されます。

プロダクトオーナー

プロダクトオーナーは、スクラムチームが生み出すプロダクトの価値を最大化することに責任を持つ、ただ一人の人物です。そのための主要な責務は、プロダクトバックログの効果的な管理にあります。

- 主な活動:

- プロダクトゴールの策定と伝達: プロダクトが目指すべき長期的で野心的な目標を設定し、チームやステークホルダーに明確に伝えます。

- プロダクトバックログアイテムの作成と伝達: 顧客や市場のニーズを理解し、それを機能、要件、改善点などの形でプロダクトバックログアイテムとして具体化します。

- プロダクトバックログアイテムの優先順位付け: ビジネス価値、リスク、依存関係などを考慮し、プロダクトゴール達成のために最も効果的な順序にアイテムを並べ替えます。

- プロダクトバックログの透明性の確保: プロダクトバックログが、すべての関係者にとって見やすく、理解しやすい状態であることを保証します。

プロダクトオーナーは、プロダクトの「何を(What)」作るかを決定する最終的な権限を持ちます。そのためには、経営層、顧客、ユーザー、開発者など、様々なステークホルダーと密接に連携し、彼らの要求や期待を調整しながら、プロダクト全体のビジョンを描くリーダーシップが求められます。よくある誤解として、単なる要求の伝書鳩や仕様書作成者と見なされることがありますが、プロダクトの成功に全責任を負うミニCEOのような存在と捉えるのが適切です。

スクラムマスター

スクラムマスターは、スクラムガイドで定義されたスクラムが確立され、実践されるように支援することに責任を持ちます。彼らは、スクラムチームと組織全体に対して奉仕する「サーバントリーダー」です。

- スクラムチームに対する支援:

- 自己管理と機能横断性をコーチングする。

- 価値の高いインクリメントの作成に集中できるよう支援する。

- スクラムチームの進捗を妨げる障害物(インペディメント)の排除を働きかける。

- スクラムイベントがポジティブで生産的なものになるよう、必要に応じてファシリテーションを行う。

- プロダクトオーナーに対する支援:

- 効果的なプロダクトゴール定義とプロダクトバックログ管理の方法を見つける手助けをする。

- 経験的なプロダクト計画の必要性を組織に理解させる。

- ステークホルダーとのコラボレーションを促進する。

- 組織に対する支援:

- 組織へのスクラム導入を指導し、計画し、助言する。

- 組織内でのスクラムの理解と実践を促進する。

- スクラムチームとステークホルダーの間の壁を取り除く。

スクラムマスターは、従来のプロジェクトマネージャーのようにチームに指示を出したり、タスクを割り当てたりする存在ではありません。彼らの役割は、チームが自ら問題を解決し、継続的に改善していけるような環境を整えることにあります。ルールを押し付けるのではなく、対話を通じてスクラムの原則や価値を伝え、チームが自律的に成長していくのを忍耐強く見守る、コーチであり、ファシリテーターであり、メンターなのです。

開発者

開発者は、各スプリントで利用可能な「完成」したインクリメントのあらゆる側面を作成することにコミットした専門家です。スクラムガイド2020で強調されているように、この役割はソフトウェア開発者に限定されません。デザイナー、QAエンジニア、データサイエンティスト、ライターなど、プロダクトの価値あるインクリメントを生み出すために必要なスキルを持つすべてのメンバーが含まれます。

- 主な活動:

- スプリントの計画作成(スプリントバックログの作成): スプリントゴールを達成するための具体的な作業計画を立てます。

- 品質の組み込み: 「完成の定義」を遵守し、常に高品質なインクリメントを作成します。

- 計画の適応: デイリースクラムを通じて、毎日スプリントゴールに向けた進捗を検査し、必要に応じて計画を調整します。

- 専門家としてお互いに責任を持つ: チームとして成果を出すために、スキルや経験を共有し、互いに助け合います。

開発者チームは、プロダクトを「どのように(How)」作るかについて専門的な判断を下します。彼らは自己管理能力を持ち、誰がどのタスクに取り組むか、どのように作業を進めるかを自ら決定します。チーム全体としてインクリメントの品質と完成に責任を持つため、個人ではなくチームとしての成果が問われます。

スクラムイベント(5つのイベント)

スクラムでは、「検査」と「適応」の機会を定期的かつ意図的に設けるために、5つの公式なイベントが定義されています。これらのイベントは、複雑さを軽減し、規則性をもたらすために行われます。スプリント以外のイベントはすべて、進捗を検査し、適応するための正式な機会です。これらのイベントを省略すると、重要なフィードバックの機会が失われ、スクラムの効果は著しく低下します。

| イベント | 目的 | タイムボックス(1ヶ月スプリントの場合) | 主な参加者 |

|---|---|---|---|

| スプリント | アイデアを価値に変換するための活動の器(コンテナ) | 1ヶ月以内 | スクラムチーム |

| スプリントプランニング | スプリントで実行する作業を計画する | 最大8時間 | スクラムチーム |

| デイリースクラム | スプリントゴールの進捗を検査し、計画を適応させる | 15分 | 開発者(他も参加可能) |

| スプリントレビュー | スプリントの成果を検査し、今後の適応を決定する | 最大4時間 | スクラムチーム、ステークホルダー |

| スプリントレトロスペクティブ | スクラムチームの有効性を高めるための改善を計画する | 最大3時間 | スクラムチーム |

スプリント

スプリントは、スクラムにおける「心臓の鼓動」であり、他のすべてのイベントを内包するコンテナです。期間は1ヶ月以内の固定長で、一つのスプリントが終了すると、すぐに次のスプリントが開始されます。スプリント期間中には、プロダクトゴールを達成するために設計された、価値があり役立つインクリメントが作成されます。スプリントの期間中は、スプリントゴールを危険にさらすような変更は行われず、品質を低下させることもありません。

スプリントプランニング

スプリントプランニングは、スプリントの開始時に行われ、そのスプリントで実行する作業を計画するイベントです。スクラムチーム全員で協力して行います。スクラムガイド2020で明確にされたように、以下の3つのトピックについて議論します。

- なぜこのスプリントは価値があるのか?(Why): スプリントゴールを定義します。

- このスプリントで何ができるか?(What): プロダクトバックログからアイテムを選択します。

- 選択した作業をどのように成し遂げるか?(How): 選択したアイテムをインクリメントにするための計画(スプリントバックログ)を作成します。

デイリースクラム

デイリースクラムは、開発者のための15分間のイベントです。目的は、スプリントゴールに対する進捗を検査し、今後の作業計画を適応させることです。毎日同じ時間、同じ場所で開催することで、複雑さを軽減します。開発者は、この場でコミュニケーションを改善し、障害を特定し、迅速な意思決定を促進します。これは進捗報告会ではなく、開発者が自分たちの作業を自己管理し、計画を同期させるための作戦会議です。

スプリントレビュー

スプリントレビューは、スプリントの成果を披露し、今後の適応を決定するために、スプリントの終盤に開催されます。スクラムチームは、このスプリントで「完成」したことと、それによってプロダクトゴールに向けてどのように進捗したかを、主要なステークホルダーに提示します。これは単なるデモンストレーションではなく、フィードバックを得て、プロダクトバックログを共同でレビューし、次のスプリントで何に取り組むべきかを議論する、重要な協業の場です。

スプリントレトロスペクティブ

スプリントレビューの後、次のスプリントが始まる前に行われるのが、スプリントレトロスペクティブです。このイベントの目的は、品質と効果を高めるための方法を計画することです。スクラムチームは、直近のスプリントが、個人、相互作用、プロセス、ツール、そして完成の定義に関して、どのように進んだかを検査します。良かった点、改善すべき点、そして次に取り組むべき改善アクションを具体的に決定します。チームが継続的に改善していくための最も重要な機会です。

スクラムの作成物(3つの作成物)

スクラムの作成物は、作業や価値を表現するものです。これらは、重要な情報を透明性をもって示すために設計されており、すべての関係者が同じ基準で現状を理解し、検査と適応の判断を下せるようにします。

| 作成物 | コミットメント | 目的 |

|---|---|---|

| プロダクトバックログ | プロダクトゴール | プロダクトに必要なものすべてを記述した、動的で順序付けられたリスト。 |

| スプリントバックログ | スプリントゴール | スプリントゴール、選択されたPBI、およびインクリメントを届けるための計画。 |

| インクリメント | 完成の定義 (Definition of Done) | 「完成」したプロダTクトバックログアイテムの総和であり、価値のある成果物。 |

プロダクトバックログ

プロダクトバックログは、プロダクトを改善するために必要なものすべてを網羅した、緊急性順に並べられたリストです。機能、要件、拡張、修正など、将来のリリースで行われる作業の唯一の情報源となります。プロダクトバックログは決して完成することはなく、プロダクトが存在する限り、常に進化し続けます。プロダクトオーナーがこの管理に責任を持ちます。

このプロダクトバックログには、コミットメントとしてプロダクトゴールが含まれます。

スプリントバックログ

スプリントバックログは、スプリントゴール(なぜ)、スプリントのために選択されたプロダクトバックログアイテムのセット(何を)、およびインクリメントをデリバリーするための実行可能な計画(どのように)で構成されます。これは開発者によって、開発者のために作られた計画です。スプリント期間中、開発者は進捗を追跡し、必要に応じてこの計画を修正します。

このスプリントバックログには、コミットメントとしてスプリントゴールが含まれます。

インクリメント

インクリメントは、「完成の定義」を満たし、かつプロダクトゴールに向かうための具体的な足がかりです。スプリントで「完成」したすべてのプロダクトバックログアイテムの総和であり、それ以前のすべてのインクリメントの価値に追加されます。インクリメントは、利用可能な状態、つまりユーザブルな状態でなければならず、これはスプリントレビューでステークホルダーに提示できることを意味します。

このインクリメントには、コミットメントとして完成の定義(Definition of Done)が含まれます。これは、インクリメントがリリース可能な品質であることを保証するための、チーム全員の共通の理解です。

スクラムの根幹をなす考え方

スクラムの役割、イベント、作成物といったフレームワークの「形」を正しく実践することは重要ですが、それだけでは十分ではありません。スクラムを真に機能させ、そのポテンシャルを最大限に引き出すためには、その背景にある「スクラム理論」と、チームの行動規範となる「スクラムの価値基準」を深く理解し、チーム全体で体現することが不可欠です。これらはスクラムの魂とも言える部分であり、この土台がなければ、フレームワークは単なる形骸化した儀式になってしまいます。

スクラム理論

スクラムは、経験主義(Empiricism) とリーン思考(Lean Thinking) に基づいています。経験主義とは、知識は経験から生まれ、意思決定は観察に基づいているという考え方です。予測が困難な複雑な問題に対して、詳細な計画を事前に立てるのではなく、短いサイクルで試行錯誤を繰り返し、得られたフィードバックから学んで次に進むというアプローチを取ります。この経験主義的なプロセス制御は、以下の3つの柱によって支えられています。

- 透明性(Transparency)

透明性とは、作業のプロセスや成果物が、それに関わるすべての人々にとって「見える化」されている状態を指します。作業を行う側も、その成果を受け取る側も、同じ事実に基づいて判断できなければなりません。- 具体例:

- プロダクトバックログは、優先順位を含めてすべてのステークホルダーに公開されている。

- スプリントバックログは、チームが今何に取り組んでいるかを明確に示している。

- デイリースクラムでは、進捗や課題がオープンに共有される。

- 「完成の定義」が明確で、チーム全員が「完成」の意味を同じように理解している。

透明性が欠如していると、誤解や不信感が生まれ、事実に基づかない意思決定が行われるリスクが高まります。 例えば、隠された作業や未定義の品質基準は、後々大きな問題となって表面化する可能性があります。

- 具体例:

- 検査(Inspection)

検査とは、合意したゴールに対する望ましくない差異や問題を検知するために、スクラムの作成物や進捗を頻繁に、かつ熱心に調べることです。検査は、適応を可能にするための重要なステップです。- 具体例:

- デイリースクラムでは、スプリントゴールに対する進捗を毎日検査する。

- スプリントレビューでは、完成したインクリメントをステークホルダーと共に検査し、プロダクトゴールに対する進捗を確認する。

- スプリントレトロスペクティブでは、チームのプロセスや人間関係を検査し、改善点を探す。

ただし、検査が頻繁すぎると作業の妨げになるため、スクラムでは5つのイベントを通じて、適切なタイミングで検査が行われるように設計されています。 この定期的な検査のリズムが、問題の早期発見と軌道修正を可能にします。

- 具体例:

- 適応(Adaptation)

適応とは、検査の結果、プロセスや成果物が許容範囲を逸脱しており、将来のプロダクトが受け入れられないものになると判断された場合に、軌道修正を行うことです。- 具体例:

- デイリースクラムでの検査の結果、計画通りに進んでいないことが分かれば、その日の作業計画を適応させる。

- スプリントレビューで得られたフィードバックに基づき、プロダクトバックログの優先順位を適応させる。

- スプリントレトロスペクティブで特定された課題に基づき、次のスプリントから新しいやり方を試す(プロセスを適応させる)。

適応は、できるだけ早く行われるべきです。 変化への対応が遅れれば遅れるほど、その後の手戻りやコストは増大します。スクラムの短いイテレーション(スプリント)は、この適応のサイクルを迅速に回すための仕組みなのです。

- 具体例:

これら「透明性・検査・適応」は三位一体であり、どれか一つが欠けても経験主義のサイクルはうまく機能しません。透明性がなければ何を検査すればよいか分からず、検査がなければ適応の必要性に気づけません。そして、検査して問題が見つかっても適応しなければ、何も改善されません。

スクラムの価値基準

スクラム理論を実践し、透明性、検査、適応を成功させるためには、チームメンバーの行動やマインドセットが重要になります。スクラムガイドでは、その土台となる5つの価値基準を定義しています。これらの価値基準は、スクラムチームが共に働き、成長していく上での指針となります。

- 確約(Commitment)

スクラムチームのメンバーは、ゴールを達成すること、そしてお互いに助け合うことに、個人として「確約」します。 これは、単にタスクを完了させるという約束ではありません。チームの目標(スプリントゴール、プロダクトゴール)を自分ごととして捉え、その達成のために能動的に行動し、仲間が困っていれば自然に手を差し伸べるという姿勢です。この確約があるからこそ、チームは困難な課題にも一丸となって立ち向かうことができます。 - 集中(Focus)

チームは、スプリントの作業に「集中」し、ゴールに向けて可能な限りの進捗を生み出すことに全力を注ぎます。 スプリントというタイムボックスは、外部からの割り込みや優先順位の頻繁な変更からチームを守るためのものです。チームメンバーは、マルチタスクを避け、目の前のスプリントゴール達成にエネルギーを注ぎます。この集中が、高品質なインクリメントを短期間で生み出す原動力となります。 - 公開(Openness)

スクラムチームとステークホルダーは、自分たちの作業や直面している課題について「公開」することに同意します。 良いニュースも悪いニュースも、包み隠さずオープンに共有する文化が、真の「透明性」を担保します。進捗の遅れや技術的な問題、人間関係の対立などを正直に話し合える心理的安全性があることで、チームは問題を早期に発見し、建設的な解決策を見出すことができます。 - 尊敬(Respect)

スクラムチームのメンバーは、お互いを能力のある独立した個人として「尊敬」し合います。 人はそれぞれ異なる経験、スキル、意見を持っています。その多様性を認め、互いの貢献に敬意を払うことが、健全なチームワークの基盤です。意見が対立したとしても、個人を攻撃するのではなく、アイデアに対する健全な議論を行うことができます。この尊敬の念が、チーム内の信頼関係を育みます。 - 勇気(Courage)

スクラムチームのメンバーは、正しいことをし、困難な問題に取り組む「勇気」を持ちます。 これには、無理な要求に対して「No」と言う勇気、自分の間違いを認める勇気、ステークホルダーに都合の悪い事実を伝える勇気、そして誰もやったことのない新しい解決策に挑戦する勇気が含まれます。勇気がなければ、障害物は見て見ぬふりをされ、本当の課題解決は進みません。

これらの5つの価値基準は、単なるスローガンではありません。日々の活動、特にスクラムイベントの中で意識的に実践されるべきものです。これらの価値基準がチームに根付いて初めて、スクラムのフレームワークはその真価を発揮し、チームは自己管理能力を高め、継続的に成果を出し続ける強い組織へと成長していくことができるのです。

スクラムガイドを読む際の注意点

スクラムガイドは、スクラムを実践する上で最も信頼できる情報源ですが、その読み方や使い方を誤ると、かえってチームを混乱させたり、スクラムの導入を失敗に導いたりする可能性があります。ガイドを手に取る際には、いくつかの重要な心構えが必要です。ここでは、スクラムガイドを効果的に活用し、実践に繋げるための2つの重要な注意点について解説します。

スクラムガイドはルールブックではない

多くの人が陥りがちな最初の罠は、スクラムガイドを絶対的な「ルールブック」や「指示書」として捉えてしまうことです。ガイドに書かれていることを一字一句、そのまま厳格に守らなければならないと考えてしまうと、スクラムの本質を見失うことになります。

スクラムガイドは、意図的に「フレームワーク」として設計されています。フレームワークとは、家で言えば「柱」や「梁」のような骨格の部分です。壁紙の色や家具の配置といった内装(具体的なプラクティスやツール)は、住む人(チーム)が自分たちの好みやライフスタイル(プロダクトの特性や組織の文化)に合わせて自由に決めることができます。

スクラムガイドが「デイリースクラムは15分以内」と定めているのは、議論が発散しすぎないようにするための重要な制約(柱)ですが、その15分をどのように使うか(例えば、スタンドアップ形式で行うか、特定の質問に答えるか、カンバンボードを見ながら話すか)は、チームが最も生産的だと判断する方法を選べばよいのです。

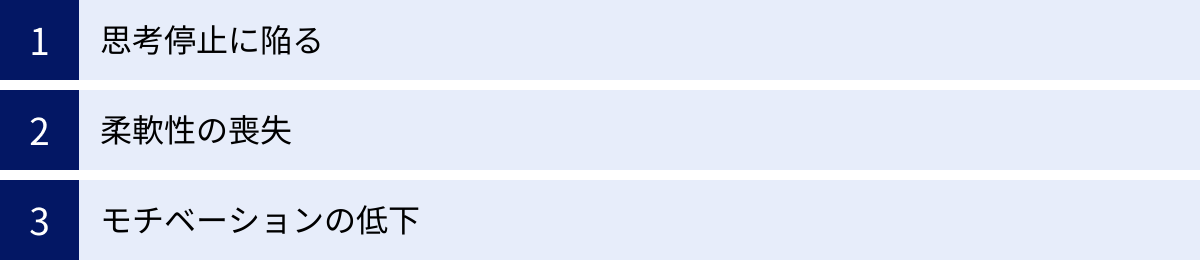

「〜ねばならない」思考の危険性

ガイドの記述を「〜ねばならない」という厳格なルールとして解釈すると、以下のような問題が生じます。

- 思考停止に陥る: 「なぜこのイベントがあるのか?」という目的を考えず、ただ形式をなぞるだけの「儀式」になってしまいます。

- 柔軟性の喪失: チームやプロダクトの状況が変化しても、ガイドに書かれていないという理由で新しいやり方を試すことに躊躇してしまいます。

- モチベーションの低下: ルールに縛られていると感じ、チームの自律性や創造性が損なわれます。

「不完全」であることの価値

スクラムガイドは、意図的に「不完全」に作られています。すべての状況に対応できる完璧な手順書を提供することは、そもそも不可能です。ガイドが提供するのは、経験主義のサイクル(透明性・検査・適応)を回すための最小限の構造です。そのフレームワークの中で、チーム自身が試行錯誤し、自分たちにとっての「正解」を見つけ出していくプロセスこそが、スクラムの核心であり、自己管理するチームへの成長を促す原動力なのです。

したがって、スクラムガイドを読む際は、常に「なぜ(Why)」を問う姿勢が重要です。

- 「なぜスプリントは1ヶ月以内なのか?」→ 変化に対するリスクを限定し、フィードバックのサイクルを短くするため。

- 「なぜプロダクトオーナーは一人なのか?」→ 意思決定の責任を明確にし、プロダクトの方向性の一貫性を保つため。

- 「なぜスプリントレビューにステークホルダーを招くのか?」→ 直接的なフィードバックを得て、認識のズレを早期に修正するため。

このように目的を理解することで、初めてチームはガイドの精神を尊重しながらも、自分たちの文脈に合わせてプロセスを賢く「適応」させることができるようになります。

導入には専門家のサポートも検討する

スクラムガイドが「軽量」で「理解は容易」であるからといって、その導入が簡単であるとは限りません。むしろ、「習得は困難」という言葉が示す通り、多くの組織やチームにとって、スクラムへの移行は大きな挑戦となります。特に、従来のウォーターフォール型の開発文化や階層的な組織構造が根強い場合、スクラムの価値基準や原則は、既存のやり方と衝突することが少なくありません。

スクラム導入でよくある失敗パターン

- 「なんちゃってスクラム」: スクラムイベント(朝会、振り返りなど)の名称だけを取り入れ、その目的や中身が伴っていない状態。デイリースクラムが進捗報告会になり、レトロスペクティブが犯人探しの場になってしまうなど。

- 役職の安易な読み替え: 従来のプロジェクトマネージャーを「スクラムマスター」、部署のリーダーを「プロダクトオーナー」と名前だけ変えて、役割や責任は旧来のまま、というケース。

- 組織的な障壁の放置: スクラムチームは自己管理を求められるのに、人事評価は個人の成果に基づいている、予算承認プロセスが煩雑で迅速な意思決定ができないなど、組織の仕組みがスクラムの足かせになっている。

このような課題に直面したとき、内部の力だけで解決しようとすると、時間ばかりがかかり、チームが疲弊してしまうことがあります。そこで有効な選択肢となるのが、経験豊富な外部の専門家、すなわちアジャイルコーチや認定スクラムマスターのサポートを受けることです。

専門家がもたらす価値

- 客観的な視点: 内部の人間では気づきにくい組織の課題やチームの力学を、第三者の視点から冷静に分析し、的確なフィードバックを提供します。

- 豊富な経験と知識: 数多くの組織やチームのスクラム導入を支援してきた経験から、よくあるつまずきのパターンや、それを乗り越えるための具体的なプラクティスを熟知しています。

- 効果的なファシリテーション: 特に導入初期の重要なイベント(スプリントレトロスペクティブなど)でファシリテーターを務めることで、建設的で心理的安全性の高い対話の場を作り、チームが良いスタートを切れるように支援します。

- 組織への働きかけ: チームだけでは動かせない組織的な障壁(評価制度や部門間の連携など)について、経営層や関係部署にスクラムの価値を説明し、変革を後押しする役割を担います。

もちろん、専門家に頼りきりになるのは良くありません。最終的にスクラムを実践し、自分たちのものにしていくのはチーム自身です。しかし、導入の初期段階や、大きな壁にぶつかった時に、ガイド役として専門家の知見を借りることは、成功への確率を格段に高める賢明な投資と言えるでしょう。スクラムは独学で始めることも可能ですが、よりスムーズで効果的な導入を目指すのであれば、専門家のサポートを積極的に検討することをおすすめします。

スクラムガイドの入手方法と学習リソース

スクラムガイドは、スクラムを学ぶ旅の出発点です。ガイドを読んだ後、その理解をさらに深め、実践的なスキルを身につけるためには、様々な学習リソースを活用することが非常に効果的です。ここでは、公式ガイドの入手先から、定番の書籍、さらには実践をサポートする研修やツールに至るまで、スクラムの学びを加速させるためのリソースを網羅的にご紹介します。

公式スクラムガイドの入手先

何よりもまず、最新の公式スクラムガイドを手に入れましょう。スクラムガイドは、スクラムの共同創始者であるケン・シュエイバーとジェフ・サザーランドが運営する公式サイトで、誰でも無料で入手できます。

- 入手先: ScrumGuides.org というウェブサイトが公式の配布元です。

- 形式: ウェブページでの閲覧のほか、PDF形式でダウンロードすることも可能です。

- 言語: オリジナルの英語版に加え、世界中のボランティアによって多数の言語に翻訳されています。もちろん、公式の日本語版も提供されていますので、安心して読むことができます。

参照:Scrumguides.org

まずはこの公式ガイドを、できればチーム全員で一読することから始めるのが良いでしょう。内容自体は十数ページと短いですが、一文一文に深い意味が込められています。定期的に読み返し、自分たちの実践がガイドの精神と合致しているかを確認する習慣をつけることをおすすめします。

スクラムを学ぶためのおすすめ書籍3選

スクラムガイドが「骨格」だとすれば、書籍はそれに「肉付け」をし、より具体的なイメージや実践のヒントを与えてくれる存在です。ここでは、初心者から経験者まで、幅広い層におすすめできる定番の書籍を3冊紹介します。

① SCRUM BOOT CAMP THE BOOK

- 特徴: 物語形式でスクラムの導入プロセスを追体験できる、非常にユニークで分かりやすい一冊です。架空のチームが、スクラムマスターの助けを借りながら、様々な困難や対立を乗り越え、徐々に強いチームへと成長していく様子がリアルに描かれています。専門用語が苦手な方や、これから初めてスクラムに触れる方でも、ストーリーに感情移入しながら自然にスクラムの全体像を掴むことができます。

- どんな人におすすめか:

- スクラム初心者、非エンジニアの方

- チーム全員でスクラムのイメージを共有したいリーダー

- 理論よりもまず実践的な流れを知りたい方

② アジャイルサムライ−達人開発者への道−

- 特徴: スクラムだけでなく、アジャイル開発全般を成功させるための実践的なテクニックや考え方が満載の、まさに「アジャイル開発のバイブル」とも言える一冊です。プロジェクトの初期段階で行う「インセプションデッキ」、要求を効果的に管理する「ユーザーストーリー」、見積りや計画の立て方など、スクラムガイドには書かれていない具体的な「How」を学ぶことができます。ユーモアあふれる語り口で、楽しく読み進められるのも魅力です。

- どんな人におすすめか:

- スクラムを実践中の開発者、プロダクトオーナー、スクラムマスター

- より具体的な開発プラクティスを学びたい方

- アジャイル開発全般の知識を体系的に身につけたい方

③ エッセンシャル スクラム

- 特徴: スクラムガイドの内容をさらに深く、詳細に掘り下げた解説書です。各役割、イベント、作成物の「なぜそうあるべきなのか」という理由や背景が、豊富な図解とともに丁寧に説明されています。分量が多く、少し学術的な側面もありますが、スクラムに関する疑問が生じたときに参照する「辞書」として非常に役立ちます。スクラムの本質を根本から理解したいと考えるなら、避けては通れない一冊です。

- どんな人におすすめか:

- スクラムマスターやアジャイルコーチを目指す方

- スクラムを組織に導入しようとしているマネージャー

- スクラムの理論的背景を深く探求したい方

スクラムを学べる研修・ツール

書籍による自己学習に加えて、体系的な研修を受けたり、日々の実践をサポートするツールを活用したりすることで、スクラムの習得はさらに加速します。

おすすめの研修サービス

独学だけでは得られない、経験豊富なトレーナーからの直接的な指導や、他の参加者とのインタラクティブな学びの機会を提供してくれるのが研修サービスです。特に、国際的な認定資格を取得できる公式研修は、体系的な知識の証明となり、キャリアアップにも繋がります。

- 認定スクラムマスター(CSM)研修 / 認定プロダクトオーナー(CSPO)研修: Scrum Allianceが認定するトレーナーによって行われる研修です。ワークショップ形式で、参加者同士の対話を通じてスクラムを体感的に学びます。

- プロフェッショナルスクラムマスター(PSM)研修 / プロフェッショナルスクラムプロダクトオーナー(PSPO)研修: Scrum.orgが提供する研修で、スクラムガイドに基づいたより厳密な知識と思考法を学びます。研修後の試験に合格することで資格が認定されます。

これらの研修は、特定の企業が提供していますが、「認定スクラム」などのキーワードで検索することで、開催スケジュールや内容を確認できます。費用はかかりますが、短期間で集中的に質の高い学びを得られる価値は大きいでしょう。

おすすめの管理ツール

スクラムの実践、特にプロダクトバックログやスプリントバックログの管理、作業の可視化には、専用のツールが役立ちます。ツールはあくまでスクラムを円滑に進めるための「手段」であり、ツールを導入することが目的化してはいけませんが、適切に活用すればチームの透明性と生産性を大きく向上させます。

- カンバン方式のボード機能を持つプロジェクト管理ツール: 「To Do」「Doing」「Done」といったレーンにタスクカードを配置し、作業の進捗を視覚的に管理できるツールです。多くのツールが、プロダクトバックログの管理、スプリントの計画、バーンダウンチャートの自動生成などの機能を備えています。

- アジャイル開発に特化したバックログ管理ツール: より高度なバックログ管理機能(階層管理、ストーリーポイントによる見積り、ベロシティ計算など)に特化したツールも存在します。大規模なプロダクトや複数のチームでスクラムを実践する場合に特に有効です。

ツールを選ぶ際は、チームの規模や習熟度、そして何よりも「シンプルで使いやすいか」という点を重視しましょう。高機能なツールは魅力的ですが、設定が複雑すぎると、かえってチームの負担になってしまいます。まずは無料プランやトライアルで試してみて、チームに合ったツールを見つけるのが良いでしょう。重要なのは、ツールにチームのやり方を合わせるのではなく、チームのやり方をサポートするツールを選ぶことです。

まとめ

本記事では、アジャイル開発フレームワークの中核をなす「スクラム」の公式定義書である「スクラムガイド」について、その目的から2020年版の重要な変更点、そしてスクラムを構成する基本的な要素と根幹をなす思想まで、包括的に解説してきました。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- スクラムガイドとは: スクラムの定義を明確にし、世界中の実践者に共通言語と拠り所を提供する「公式の定義書」です。指示的なルールブックではなく、チームが自律的にプロセスを構築するための軽量な「フレームワーク」として設計されています。

- スクラムガイド2020の進化: 2020年の改訂により、スクラムはさらにシンプルで本質的、かつ普遍的なものへと進化しました。「プロダクトゴール」の導入による長期的視点の提供、「自己管理するチーム」への言及による自律性の強化、そしてIT分野以外の利用を促進する言葉遣いへの変更は、現代のスクラムを理解する上で不可欠な要素です。

- スクラムの構成要素: スクラムは、3つの役割(プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者)、5つのイベント(スプリント、プランニング、デイリースクラム、レビュー、レトロスペクティブ)、3つの作成物(プロダクトバックログ、スプリントバックログ、インクリメント)というシンプルな要素で構成されています。これらが相互に連携し、検査と適応のサイクルを回します。

- スクラムの根幹にある思想: フレームワークの形だけをなぞっても、スクラムは成功しません。その根底にある経験主義の3本柱(透明性・検査・適応)と、チームの行動規範となる5つの価値基準(確約・集中・公開・尊敬・勇気)を深く理解し、チーム全体で実践することが最も重要です。

- 学習と実践の心構え: スクラムガイドは「ルールブック」ではありません。常に「なぜ」を問い、チームの状況に合わせて柔軟に適用する姿勢が求められます。また、「習得は困難」な道のりにおいて、書籍や研修、時には専門家のサポートといった外部リソースを賢く活用することが、成功への近道となります。

スクラムは、一度導入すれば終わりという銀の弾丸ではありません。それは、変化し続ける環境の中で、チームが継続的に学び、成長し、価値を創造し続けるための「終わりのない旅」です。この旅は、決して平坦な道のりではないかもしれませんが、その先には、生産性の向上だけでなく、チームメンバー一人ひとりが主体性を持ち、やりがいを感じながら働ける、より良い職場環境が待っています。

この記事が、あなたのスクラムの旅を始める、あるいは見直すための一助となれば幸いです。まずは公式サイトから最新のスクラムガイドをダウンロードし、その第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。