システム開発やソフトウェア導入プロジェクトにおいて、その成否を大きく左右するのが「要件定義」のフェーズです。この段階で作成される「要件定義書」は、プロジェクトの羅針盤とも言える極めて重要なドキュメントです。しかし、「何を書けばいいのか分からない」「どこまで詳細に記述すべきか悩む」といった声も少なくありません。

本記事では、要件定義書の基本的な知識から、記載すべき12の重要項目、具体的な書き方のステップ、そして質の高い文書を作成するためのポイントまでを網羅的に解説します。さらに、すぐに使えるテンプレートや、要件定義を効率化するツールも紹介します。この記事を読めば、プロジェクト関係者全員が同じゴールを目指せる、精度の高い要件定義書を作成できるようになるでしょう。

目次

要件定義書とは

システム開発プロジェクトの初期段階で、発注者(ユーザー)の要望を整理し、新システムが実現すべき機能や満たすべき性能などを明確に定義した文書、それが要件定義書です。単に「何が欲しいか」を列挙するのではなく、その要望を「システムとしてどのように実現するか」という観点で具体化し、プロジェクトのゴールとスコープ(範囲)を定める役割を担います。

この文書は、発注者と開発者の間で「これから作るシステムはこういうものです」という共通認識を形成するための契約書のような性質も持ちます。そのため、後の工程で「言った、言わない」といったトラブルを防ぎ、プロジェクトを円滑に進める上で不可欠な存在です。要件定義書が曖昧であったり、内容に漏れがあったりすると、開発途中で仕様変更が頻発し、結果として納期遅延やコスト超過、最悪の場合はプロジェクトの失敗に直結します。

要件定義書を作成する目的

要件定義書を作成する目的は多岐にわたりますが、主に以下の3つに集約されます。

第一の目的は、プロジェクト関係者間での認識統一です。システム開発には、経営層、業務担当者、情報システム部門、開発会社のプロジェクトマネージャー(PM)、エンジニア、デザイナーなど、様々な立場の人が関わります。それぞれの立場によって、システムに対する期待や理解度は異なります。例えば、経営層は投資対効果を重視し、業務担当者は日々の使いやすさを求め、エンジニアは技術的な実現可能性を考えます。要件定義書は、これらの異なる視点を持つ関係者全員が、プロジェクトの目的、ゴール、システムの全体像について同じ理解を持つための「共通言語」として機能します。この共通認識がなければ、プロジェクトはまとまりを欠き、あらぬ方向へ進んでしまうでしょう。

第二の目的は、プロジェクトのスコープ(範囲)を明確にすることです。システム開発において、「あれも欲しい、これも欲しい」と要求が後から次々と追加される「スコープクリープ」は、プロジェクトが失敗する主要な原因の一つです。要件定義書では、システムが実現する「機能要件」と、性能やセキュリティなどの「非機能要件」を具体的に定義すると同時に、「今回は実装しないこと」も明記します。これにより、「やること」と「やらないこと」の境界線が明確になり、プロジェクトの肥大化を防ぎます。スコープが固定されることで、正確な見積もりやスケジュールの策定も可能になります。

第三の目的は、後続の設計・開発・テスト工程のインプット(基礎資料)とすることです。要件定義書は、システム設計の元となる最上流のドキュメントです。設計者は要件定義書に基づいてシステムの具体的な構造(外部設計・内部設計)を考え、開発者はその設計書に沿ってプログラミングを行います。また、テスト工程では、要件定義書に記載された要件がすべて満たされているかを確認するためのテストケースが作成されます。つまり、要件定義書の品質が、システム全体の品質を決定づけると言っても過言ではありません。この最初のボタンを掛け違えると、後工程での手戻りが多発し、品質の低下や納期の遅延を招くことになります。

これらの目的を達成するために、要件定義書は誰が読んでも理解でき、曖昧さのない、具体的な内容でなければなりません。

要件定義書がプロジェクトで重要な理由

要件定義書がプロジェクトにおいて極めて重要である理由は、プロジェクトの成功確率を根底から支える土台となるからです。建築に例えるなら、要件定義書は「施主の要望を汲み取って作成された、家のコンセプトや間取り、性能を定めた基本計画書」にあたります。この基本計画書なしに、いきなり詳細な設計図を書いたり、基礎工事を始めたりすることはありません。

もし、要件定義が不十分なままプロジェクトが進行すると、次のような問題が発生する可能性が非常に高くなります。

- 成果物に対する認識の齟齬: 発注者が「当然あるべきだ」と思っていた機能が実装されていなかったり、開発者が良かれと思って実装した機能が「こんなものは求めていない」と一蹴されたりするケースです。これは、プロジェクトの初期段階で「何を」「なぜ」作るのかという合意形成ができていなかったことに起因します。完成間近になってからこのような齟齬が発覚すると、修正には多大な時間とコストがかかります。

- 手戻りの頻発とコストの増大: 要件定義の曖昧さが原因で、設計や開発の段階で仕様の確認や変更が頻繁に発生します。一般的に、プロジェクトの後工程になるほど、仕様変更に伴う修正コストは指数関数的に増大すると言われています。要件定義段階での修正コストを「1」とすると、設計段階では「3〜6」、開発段階では「10」、テスト段階では「15〜40」、そしてリリース後では「30〜1000」にもなるとされています。質の高い要件定義書は、この手戻りを最小限に抑え、結果的にプロジェクト全体のコストを抑制するのです。

- プロジェクトの炎上と品質低下: 頻繁な仕様変更や手戻りは、開発スケジュールを圧迫し、現場の疲弊を招きます。限られた時間の中で無理な修正を繰り返すと、十分なテストが行われず、バグや不具合が多発する原因となります。また、開発メンバーのモチベーションも低下し、結果としてシステムの品質は著しく損なわれます。このような「炎上プロジェクト」の多くは、要件定義の失敗に端を発しています。

- ゴール設定の曖昧化: 要件定義書は、プロジェクトが目指すべきゴールを具体的に示したものです。これがなければ、プロジェクトはどこに向かっているのか分からなくなり、関係者の判断基準もブレてしまいます。例えば、機能追加の要望が出た際に、要件定義書があれば「プロジェクトの目的に合致するか」「スコープの範囲内か」といった客観的な基準で要否を判断できます。しかし、明確な基準がなければ、声の大きい人の意見に流されたり、場当たり的な判断が繰り返されたりして、プロジェクトは迷走してしまいます。

このように、要件定義書は、発注者と開発者の間のコミュニケーションギャップを埋め、プロジェクトのブレを防ぎ、品質とコスト、納期をコントロールするための生命線です。この工程に十分な時間と労力をかけることが、プロジェクトを成功に導くための最も確実な投資と言えるでしょう。

要件定義書と似ている文書との違い

システム開発の現場では、「要件定義書」の他にも「要求定義書」や「仕様書」といった似たような名前の文書が使われます。これらは作成されるフェーズや目的、作成者が異なり、その違いを正しく理解しておくことは、関係者との円滑なコミュニケーションに不可欠です。

ここでは、それぞれの文書の特徴と違いを明確に解説します。

| 文書名 | 目的 | 作成者 | 作成フェーズ | 内容の視点 | 内容の粒度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 要求定義書 | 発注者がシステムに実現してほしい要望をまとめる | 発注者(ユーザー企業) | 企画・構想 | ビジネス視点(What/Why) | 粗い(概念的) |

| 要件定義書 | 発注者の要望をシステムとして実現する方法を定義する | 発注者と開発者が共同で作成 | 要件定義 | システム視点(What) | 中程度(具体的) |

| 仕様書(設計書) | 要件定義書の内容を技術的にどう実現するかを記述する | 開発者(システム会社) | 設計(基本/詳細) | 技術視点(How) | 詳細(技術的) |

要求定義書との違い

要求定義書は、システム化を発案した発注者(ユーザー企業)側が、自社の課題や「こうなってほしい」という夢をまとめた文書です。英語では「Request Definition」と表現され、あくまでビジネス上の「要求(Request)」を主体としています。

- 作成者と視点: 主に発注者側の業務担当者や経営層が作成します。そのため、内容は技術的な視点ではなく、「なぜこのシステムが必要なのか(Why)」「このシステムで何をしたいのか(What)」といったビジネス上の背景や目的、解決したい課題が中心となります。例えば、「手作業で行っている伝票処理を自動化して、月間の作業時間を50%削減したい」「顧客情報を一元管理して、営業活動の効率を上げたい」といった内容が記述されます。

- 内容の粒度: 要求定義書の段階では、システムの具体的な機能や画面構成まで落とし込まれている必要はありません。あくまで、システム化によって達成したいゴールや、現状の業務フローの問題点などを、発注者の言葉で記述した、比較的粒度の粗い文書です。

- 役割: 開発者側にとっては、顧客が抱える本質的な課題やニーズを理解するための重要なインプットとなります。要件定義は、この要求定義書の内容をインプットとしてスタートします。

一方で、要件定義書は、その要求定義書を受けて、発注者と開発者が共同で作成する文書です。英語では「Requirement Definition」となり、「要求(Requirement)」という言葉が使われますが、これはシステムが満たすべき「必須の条件」という意味合いが強くなります。

- 作成者と視点: 発注者と開発者が議論を重ね、ビジネス上の要求を「システムとして実現可能な仕様」に落とし込んでいきます。視点は、ビジネス視点からシステム視点へと移り、システムが「何を(What)」実現すべきかを具体的に定義します。

- 内容の粒度: 「伝票処理を自動化する」という要求に対し、「どのデータを」「どのタイミングで」「どのように処理し」「どこに出力するのか」といった具体的な機能レベルまで掘り下げて記述します。また、性能やセキュリティといった非機能要件もこの段階で定義されます。

つまり、「要求定義」がビジネス課題の提示であるのに対し、「要件定義」はその課題を解決するためのシステムの具体的な姿を定義するプロセスであり、両者はプロジェクトの上流工程でバトンをつなぐ関係にあります。

仕様書との違い

仕様書は、要件定義書で定められた要件を、技術的に「どのように(How)」実現するかを具体的に記述した文書です。一般的に「設計書」と同義で使われることが多く、開発者がプログラミングを行うための直接的な指示書となります。

- 作成者と視点: 主に開発者(システムエンジニアやプログラマー)が作成します。視点は完全に技術視点であり、内容は専門的・技術的な記述が中心となります。

- 内容の粒度: 非常に詳細です。仕様書は、システムの外部から見た振る舞いを定義する「基本設計書(外部設計書)」と、システムの内部構造を定義する「詳細設計書(内部設計書)」に大別されます。

- 基本設計書(外部設計書): ユーザーが直接触れる部分の設計書です。画面レイアウト、帳票レイアウト、画面遷移、データベースの論理設計などが含まれます。要件定義で作成したワイヤーフレームを、より詳細な画面設計図に落とし込むイメージです。

- 詳細設計書(内部設計書): ユーザーからは見えないシステム内部の動きを設計します。プログラムのモジュール構成、クラス設計、処理フロー、使用する関数やアルゴリズムなどが記述されます。プログラマーはこの詳細設計書を見て、実際のコードを書いていきます。

- 役割: 要件定義書が「何を」作るかを決めるのに対し、仕様書は「どのように」作るかを決定します。要件定義書が設計・開発工程のインプットであるのに対し、仕様書は開発・テスト工程のインプットとなります。

まとめると、これら3つの文書の関係は、「要求定義書(発注者の夢)」→「要件定義書(夢を叶えるためのシステムの約束事)」→「仕様書(約束事を実現するための技術的な設計図)」という流れで具体化・詳細化されていくプロセスと理解すると分かりやすいでしょう。プロジェクトを円滑に進めるためには、各文書の役割を正しく認識し、適切なタイミングで適切な内容を盛り込んでいくことが重要です。

要件定義書に記載すべき重要項目12選

質の高い要件定義書を作成するためには、盛り込むべき項目を漏れなく網羅することが不可欠です。ここでは、一般的によく使われる12の重要項目について、それぞれ何を、なぜ書くべきなのかを具体的に解説します。これらの項目を基本の型として、プロジェクトの特性に応じて内容を調整していくと良いでしょう。

① 概要・プロジェクトの目的

この項目は、要件定義書の冒頭に配置し、プロジェクト全体のサマリーを簡潔に記述する部分です。多忙な経営層や、途中からプロジェクトに参加したメンバーでも、ここを読めば「このプロジェクトが何を目指しているのか」を短時間で把握できるようにすることが目的です。

- プロジェクト名称: 正式なプロジェクト名を記載します。

- プロジェクトの目的(Why): なぜこのプロジェクトを行うのか、その根本的な理由を記述します。例えば、「顧客満足度の向上」「業務効率化によるコスト削減」「新たなビジネスモデルの構築」など、ビジネス上のゴールを明確にします。

- 達成目標(What): 目的を達成するために、具体的に何を成し遂げるのかを記述します。可能な限り定量的な目標(KPI)を設定することが望ましいです。「問い合わせ対応時間を平均20%短縮する」「手作業によるデータ入力ミスをゼロにする」「月間売上を10%向上させる」といった具体的な数値目標を入れることで、プロジェクトの成功基準が明確になります。

- 期待される効果: プロジェクトが成功した際に、企業や組織にどのような良い影響があるのかを記述します。定性的な効果(従業員のモチベーション向上、企業ブランドイメージの向上など)と、定量的な効果(コスト削減額、売上増加額など)の両面から記載すると良いでしょう。

② システム化の背景と現状の課題

ここでは、なぜ新しいシステムが必要になったのか、その背景と現状の業務が抱える具体的な課題を深掘りします。この項目を充実させることで、開発者はユーザーが直面している「痛み」を正確に理解し、より的確なソリューションを提案できるようになります。

- システム化の背景: プロジェクトが立ち上がった経緯を説明します。市場環境の変化、競合の動向、法改正、既存システムの老朽化など、外部・内部の要因を具体的に記述します。

- 現状の業務フロー(As-Is): 現在、対象となる業務がどのような手順で行われているかを、フローチャートなどを用いて視覚的に表現します。誰が、いつ、何を使って、どのような作業をしているのかを具体的に洗い出します。

- 現状の課題・問題点: 現状の業務フローの中で発生している問題点や非効率な点をリストアップします。「データの二重入力に手間がかかっている」「必要な情報を探すのに時間がかかる」「属人化しており、担当者がいないと業務が止まる」「手作業のためミスが頻発している」など、現場の生の声を反映させることが重要です。これらの課題が、新システムが解決すべき中心的なテーマとなります。

③ 新システムの全体像

この項目では、今回開発するシステムがどのような構成要素から成り立ち、関連する他のシステムとどのように連携するのかを、俯瞰的な視点から図示します。これにより、関係者全員がシステムの全体構造を直感的に理解できるようになります。

- システム構成図: サーバー、ネットワーク、データベース、アプリケーションといった物理的・論理的なコンポーネントをどのように配置するかを示した図です。クラウド(AWS, Azure, GCPなど)を利用するのか、オンプレミスで構築するのかといったインフラ構成もここで明確にします。

- システム関連図(連携図): 開発するシステムを中心に置き、既存の社内システム(会計システム、人事システムなど)や、外部のサービス(決済代行サービス、SNSなど)と、どのようなデータ(API連携、ファイル連携など)をやり取りするのかを図で示します。これにより、システム単体だけでなく、システム間の連携部分で考慮すべき点が明確になります。

④ 現状と理想の業務フロー(As-Is / To-Be)

「システム化の背景と現状の課題」で示した現状の業務フロー(As-Is)と、新システム導入後に実現される理想の業務フロー(To-Be)を並べて比較します。これにより、システム導入による改善効果が一目瞭然となり、関係者の期待感を高めるとともに、導入後の定着をスムーズにします。

- As-Is(現状): 現状の課題を含んだ業務フローを再度提示します。

- To-Be(理想): 新システムによって、As-Isの課題がどのように解決され、業務がどう変化するのかをフローチャートで示します。「手作業だった〇〇が自動化される」「複数のシステムにまたがっていた業務がワンストップで完結する」など、具体的な改善ポイントを明記します。このAs-Is / To-Beモデルは、投資対効果を説明する上でも非常に強力なツールとなります。

⑤ 機能要件

機能要件は、システムがユーザーに提供する具体的な「機能」を定義する、要件定義書の中核部分です。ユーザーがシステムを操作して「何ができるか」を、漏れなく、かつ具体的に記述する必要があります。

一般的には、機能を大項目・中項目・小項目といった階層構造で整理し、一覧表形式でまとめることが多いです。

- 機能一覧: システムに実装するすべての機能をリストアップします。

- 例:顧客管理システムの場合

- 大項目: 認証機能

- 中項目: ログイン、ログアウト

- 大項目: 顧客管理機能

- 中項目: 顧客情報登録、顧客情報検索、顧客情報更新、顧客情報削除

- 大項目: 帳票出力機能

- 中項目: 顧客リスト出力、月次レポート出力

- 大項目: 認証機能

- 例:顧客管理システムの場合

- 機能概要: 各機能がどのような目的で、何をするためのものなのかを簡潔に説明します。

- 詳細な動作(シナリオ): ユーザーがその機能を使う際の具体的な操作手順と、それに対するシステムの応答を記述します。例えば、「顧客情報検索機能」であれば、「どの項目(氏名、会社名など)で検索できるのか」「検索結果はどの項目を一覧で表示するのか」「検索結果が0件の場合はどう表示するのか」といった点を明確にします。

- 入出力情報: その機能で入力されるデータ(画面からの入力、ファイル取り込みなど)と、出力されるデータ(画面表示、帳票、他システムへの連携データなど)を定義します。

⑥ 非機能要件

非機能要件は、機能「以外」の、システムの品質や性能に関する要件です。いくら機能が豊富でも、レスポンスが遅かったり、頻繁にシステムが停止したり、セキュリティが脆弱だったりすれば、そのシステムは「使えない」と評価されてしまいます。ユーザーの満足度に直結する重要な項目であり、曖昧な表現を避け、可能な限り定量的に定義することが求められます。

性能・拡張性

- 性能: システムの処理能力や応答速度に関する要件です。「通常時、各画面の表示は3秒以内」「ピーク時(月末の締め処理など)に1時間あたり1,000件のトランザクションを処理できること」のように、具体的な数値を設定します。

- 拡張性(スケーラビリティ): 将来の利用者数やデータ量の増加に、システムがどの程度対応できるかを示します。「リリースから3年後、ユーザー数が現在の2倍になっても、同等の性能を維持できること」といった将来を見据えた要件を定義します。

可用性

- 可用性(アベイラビリティ): システムが停止することなく、継続して稼働できる能力に関する要件です。稼働率(例:99.9%)で示すことが一般的です。また、メンテナンス計画(計画停止)についても、「毎週日曜日の深夜2:00〜4:00は計画メンテナンスのため停止する」のように明記します。

- 障害復旧: 万が一システム障害が発生した場合に、どのくらいの時間で復旧させるか(目標復旧時間:RTO)、どの時点のデータまで復旧させるか(目標復旧時点:RPO)を定義します。

運用・保守性

- 運用性: システム稼働後の監視や管理のしやすさに関する要件です。「システムのエラー発生時に管理者に自動でメール通知する機能」「CPUやメモリの使用率を監視し、閾値を超えたらアラートを出す機能」などを定義します。

- 保守性: システムの修正や改修のしやすさに関する要件です。「ソースコードの命名規則やコーディング規約を定める」「設定変更を容易に行えるように、設定値を外部ファイルで管理する」といった内容が含まれます。

移行性

- 移行性: 既存のシステムから新しいシステムへ、データや機能を移行するための要件です。「既存の顧客データXX万件を、新システムのリリース前に一括で移行する」「移行作業は週末のXX時間以内に完了させる」など、移行対象、移行方法、移行期間などを具体的に定めます。

セキュリティ

- セキュリティ: 不正アクセス、情報漏洩、データ改ざんなどからシステムを守るための要件です。OWASP Top 10などの脆弱性ガイドラインへの準拠、アクセス制御(IPアドレス制限、多要素認証)、通信の暗号化(SSL/TLS)、個人情報のマスキング、操作ログの取得・保管期間などを定義します。

システム環境

- システム環境(制約条件): システムが動作する前提となるプラットフォームや環境を定義します。対応するOS(Windows, macOSなど)、Webブラウザとそのバージョン(Chrome, Edgeなど)、インフラ(AWS, Azure, オンプレミスなど)を明記します。

⑦ システムの対象範囲(スコープ)

プロジェクトの成功に不可欠なのが、「やること」と「やらないこと」を明確に定義することです。この項目では、システム化の対象となる業務範囲や機能範囲を定義し、同時に、今回のプロジェクトでは対応しない範囲(スコープ外)を明記します。これにより、プロジェクト途中で安易な機能追加を防ぎ、スコープクリープを抑制します。

- スコープ内(In Scope): 今回のプロジェクトで開発・実装する機能や業務範囲をリストアップします。

- スコープ外(Out of Scope): 今回は対応しない機能、将来の課題として検討する事項などを明記します。「スマートフォンアプリへの対応は次期フェーズで検討する」「〇〇機能は手動運用のままとする」など、具体的に記述することが重要です。

⑧ 画面構成図(ワイヤーフレーム)

主要な画面のレイアウトや要素の配置を視覚的に示した簡易な設計図です。デザイン的な作り込みは不要で、どこに何のボタンがあり、どのような入力項目があるのかが分かれば十分です。ワイヤーフレームがあることで、ユーザーはシステムの使い勝手(UI/UX)を具体的にイメージしやすくなり、「このボタンはここにあった方が良い」「この項目は不要だ」といった実践的なフィードバックを得やすくなります。

⑨ 開発体制と役割分担

プロジェクトを推進するチームの体制と、各メンバーの役割・責任範囲を明確にします。

- 体制図: プロジェクトオーナー、プロジェクトマネージャー(PM)、開発リーダー、エンジニア、デザイナー、インフラ担当など、関わるメンバーとその指揮命令系統を図で示します。発注者側と開発者側の両方の体制を記載します。

- 役割分担表(RACIチャートなど): 各タスクに対して、誰が「実行責任者(Responsible)」「説明責任者(Accountable)」「協業担当者(Consulted)」「報告先(Informed)」なのかを一覧表で定義します。これにより、責任の所在が明確になり、コミュニケーションが円滑になります。

⑩ 開発・導入スケジュール

プロジェクト全体の工程とタイムラインを具体的に示します。一般的にはガントチャートを用いて、各タスクの開始日・終了日、依存関係を視覚的に表現します。

- マイルストーン: プロジェクトの重要な節目となるポイント(例:要件定義完了、基本設計完了、テスト完了、リリース)を設定します。

- WBS(Work Breakdown Structure): プロジェクト全体の作業を階層的に分解し、詳細なタスクリストを作成します。各タスクの担当者と工数を割り当てることで、より精度の高いスケジュール管理が可能になります。

⑪ 開発・運用にかかる予算

プロジェクトに必要な費用を概算し、その内訳を明記します。

- イニシャルコスト(初期費用): システム開発にかかる費用です。内訳として、要件定義・設計・開発・テストなどの人件費(工数 × 単価)、ハードウェア・ソフトウェアの購入費、ライセンス費用などを記載します。

- ランニングコスト(運用費用): システムリリース後に継続的に発生する費用です。サーバー利用料(クラウド)、保守・運用委託費、ドメイン費用、ライセンスの年間更新費用などが含まれます。

予算は、関係者の承認を得るための重要な判断材料となります。

⑫ 運用・保守計画

システムをリリースした後の運用・保守体制やルールを定義します。リリースがゴールではなく、安定稼働させてこそシステムは価値を生みます。

- 運用体制: 平常時の監視体制、障害発生時の連絡先、エスカレーションフロー(誰に、どのように連絡するか)を定めます。

- 保守内容: バグ修正、軽微な仕様変更、OSやミドルウェアのアップデート対応など、保守作業の範囲と対応プロセスを定義します。

- SLA(Service Level Agreement): 障害発生時の対応時間や問い合わせへの回答時間など、サービスの品質レベルに関する発注者と開発者の間の合意事項を明記します。

これらの12項目を網羅することで、要件定義書はプロジェクトを成功に導くための強力な羅針盤となるでしょう。

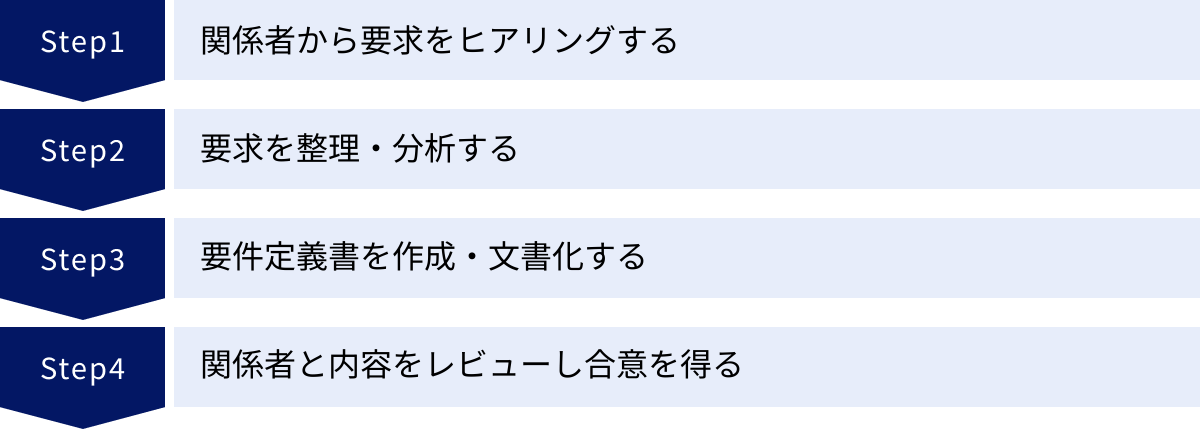

要件定義書の書き方【4ステップ】

質の高い要件定義書は、思い付きで書けるものではありません。関係者から情報を引き出し、整理・分析し、文書化し、合意を得るという体系的なプロセスが必要です。ここでは、要件定義書を作成するための具体的な4つのステップを解説します。

① 関係者から要求をヒアリングする

すべての始まりは、システムを利用するユーザーやプロジェクトに関わるステークホルダーの声を聞くことです。ここでの目的は、彼らが抱える現状の課題、不満、そして新システムに対する期待や要望を、できるだけ広く、深く引き出すことです。

- 対象者の選定: 誰に話を聞くべきかを明確にします。日々の業務を行っている現場担当者はもちろん、その業務を管理するマネージャー、さらには経営層や情報システム部門など、様々な立場の関係者からヒアリングすることが重要です。立場によって視点や求めるものが異なるため、多角的な情報を集めることで、本質的な要求が見えてきます。

- ヒアリング手法の選択: 対象者や目的に応じて、適切な手法を選びます。

- インタビュー: 1対1または少人数で深く話を聞く手法。具体的な業務内容や潜在的なニーズを掘り下げるのに適しています。

- ワークショップ: 複数の関係者が一堂に会し、ディスカッションやブレインストーミングを通じてアイデアを出し合い、要求を整理する手法。関係者間の合意形成を促進する効果もあります。

- アンケート: 大勢のユーザーから網羅的に意見を収集したい場合に有効です。

- 業務観察: 実際にユーザーが業務を行っている現場を観察し、文書やヒアリングだけでは分からない課題や非効率な点を発見します。

- ヒアリングのコツ:

- オープンクエスチョン(開かれた質問): 「現状の業務で困っていることは何ですか?」「理想の業務フローはどのようなものですか?」といった、相手が自由に話せる質問から始め、課題の全体像を掴みます。

- クローズドクエスチョン(閉じた質問): 「この処理は毎日行いますか?」「承認者は1名ですか?」といった「はい/いいえ」で答えられる質問で、事実確認や要件の具体化を進めます。

- 傾聴と深掘り: 相手の話を遮らずに最後まで聞き、共感を示します。そして「それはなぜですか?」「具体的にはどういうことですか?」といった質問で、表面的な要望の裏にある本質的な目的(インサイト)を探ります。

このステップで集めた情報が、要件定義のすべての基礎となります。議事録を正確に作成し、ヒアリング内容を記録しておくことが不可欠です。

② 要求を整理・分析する

ヒアリングで集まった、断片的で時には矛盾する多様な要求を、構造化し、体系的に整理・分析するステップです。このプロセスを通じて、要求の全体像を可視化し、実装すべき要件を明確にしていきます。

- 情報のグループ化: 集めた要求(付箋などに書き出すと良い)を、内容が似ているもの同士でグループ分けします。この作業にはKJ法や親和図法といったフレームワークが役立ちます。例えば、「顧客データを簡単に見つけたい」「過去の対応履歴をすぐ確認したい」といった要求は、「検索機能の強化」というグループにまとめることができます。

- 要求の分類: 整理した要求を、システム要件の観点から分類します。

- 機能要件: システムが「何をするか」という機能に関する要求。

- 非機能要件: 性能、セキュリティ、可用性など、品質に関する要求。

- 制約条件: 予算、期間、使用する技術や法令など、プロジェクトを取り巻く制約に関する要求。

- 課題と解決策の紐付け: 「現状の課題」と、それを解決するための「システムの要求」を明確に紐付けます。これにより、なぜその機能が必要なのかという根拠が明確になり、要件の妥当性を評価しやすくなります。

- 要求の具体化と矛盾の解消: 曖昧な要求を具体的な仕様レベルまで掘り下げます。「使いやすい画面」という要求であれば、「どのユーザーにとっての使いやすさか」「具体的にどのような操作性を指すのか」を議論し、定義します。また、異なる部署から出された要求が互いに矛盾していないか(例:A部署は即時更新、B部署は日次バッチ更新を希望)を確認し、調整を行います。

この分析ステップを丁寧に行うことで、要求の抜け漏れや矛盾を防ぎ、論理的で一貫性のある要件定義書を作成するための土台ができます。

③ 要件定義書を作成・文書化する

整理・分析した内容を元に、実際に「要件定義書」というドキュメントに落とし込むステップです。ここでは、前述の「要件定義書に記載すべき重要項目12選」をフレームワークとして活用します。

- テンプレートの活用: ゼロから作成するのではなく、標準的なテンプレートを利用することをおすすめします。テンプレートを使うことで、記載すべき項目の漏れを防ぎ、効率的に文書を作成できます。本記事の後半で紹介するテンプレートも参考にしてください。

- 一貫性のある記述: 文書全体で用語や表現を統一します。例えば、「顧客」と「クライアント」、「登録」と「作成」といった言葉が混在していると、読み手に混乱を与えます。事前に用語集を作成しておくと良いでしょう。

- 客観的で具体的な表現: 「誰が読んでも同じ解釈ができる」ように、主観的・曖昧な表現を避け、客観的で具体的な記述を心がけます。「高速なレスポンス」ではなく「3秒以内のレスポンス」のように、可能な限り定量的に記述することが重要です。

- 図や表の活用: 文章だけでは伝わりにくいシステム構成、業務フロー、画面イメージなどは、積極的に図や表を用いて視覚的に表現します。これにより、直感的な理解を助け、認識のズレを減らすことができます。

このステップは、単なる清書作業ではありません。文書化する過程で、改めて要求の矛盾や考慮漏れに気づくことも多いため、分析と作成を行き来しながら精度を高めていくことが大切です。

④ 関係者と内容をレビューし合意を得る

作成した要件定義書(案)をプロジェクト関係者全員でレビューし、内容に齟齬がないかを確認し、最終的な合意(サインオフ)を得る、最も重要なステップです。この合意形成が、プロジェクトを前に進めるための公式な承認となります。

- レビュー会の実施: 発注者(業務担当者、経営層)と開発者(PM、エンジニア)が一堂に会するレビュー会を開催します。作成した要件定義書を元に、内容を一つひとつ丁寧に説明し、質疑応答の時間を設けます。

- レビューの観点: 参加者はそれぞれの立場で内容をチェックします。

- 発注者側: 「自分たちの要求が正しく反映されているか」「実現されるシステムで本当に業務課題が解決されるか」「専門用語が多すぎて理解できない部分はないか」

- 開発者側: 「技術的に実現可能か」「工数や期間、予算は妥当か」「要件に曖昧な点や不足している情報はないか」

- フィードバックの反映と再レビュー: レビューで出た指摘や修正依頼を文書に反映させます。修正箇所が多岐にわたる場合は、再度レビュー会を開き、修正内容が全員の意図と合致しているかを確認します。このプロセスを繰り返し、すべての関係者が内容に納得するまで続けます。

- 合意形成(サインオフ): 全員の合意が得られたら、要件定義書の最終版として、発注者と開発者の責任者が署名または捺印(電子署名でも可)を行います。このサインオフをもって要件が確定し、以降の工程(設計・開発)に進むことができます。一度サインオフした内容を安易に変更することは、原則として避けるべきであり、変更が必要な場合は正式な変更管理プロセスを経る必要があります。

この4つのステップを丁寧に進めることで、関係者全員が納得し、プロジェクトの成功を支える強固な土台となる要件定義書が完成します。

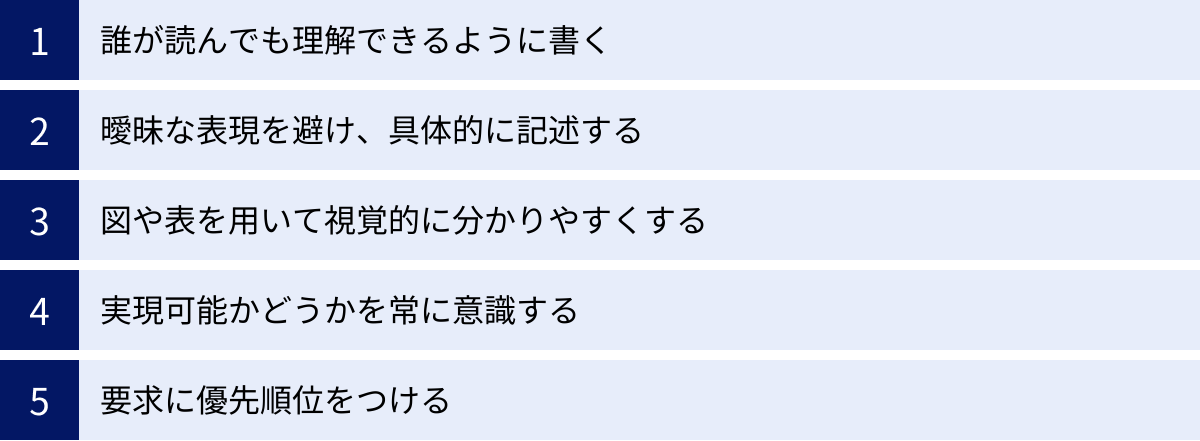

質の高い要件定義書を作成するためのポイント

要件定義書の項目をただ埋めるだけでは、質の高い文書とは言えません。関係者間の認識の齟齬をなくし、プロジェクトを円滑に進めるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、要件定義書の質を格段に向上させるための5つのポイントを解説します。

誰が読んでも理解できるように書く

要件定義書は、ITの専門家であるエンジニアだけが読むものではありません。経営層、業務担当者、デザイナー、営業担当者など、ITの知識レベルが異なる様々な人が読み手となります。そのため、誰が読んでも同じように内容を理解できる、平易で分かりやすい文章を心がけることが極めて重要です。

- 専門用語の乱用を避ける: やむを得ず専門用語を使う場合は、必ず注釈を入れたり、平易な言葉で説明を加えたりしましょう。例えば、「API連携」と書くだけでなく、「(外部の〇〇サービスと自動でデータをやり取りする仕組み)」といった補足説明を付け加える配慮が必要です。

- 5W1Hを意識する: 「誰が(Who)」「いつ(When)」「どこで(Where)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」を明確に記述することで、文章の具体性が増し、誤解が生じにくくなります。

- 一文を短く、シンプルに: 長く複雑な文章は、読解を困難にし、誤解の原因となります。「〜であり、かつ〜のため、〜を行い、しかし〜」のような重文・複文は避け、一文一義を基本に、簡潔な文章を積み重ねるように書きましょう。

- 結論から書く(PREP法): 各項目で最も伝えたい結論(Point)を先に述べ、次にその理由(Reason)、具体例(Example)、そして最後にもう一度結論(Point)で締めるPREP法を意識すると、論理的で分かりやすい構成になります。

曖昧な表現を避け、具体的に記述する

要件定義における曖昧さは、後工程でのトラブルの最大の原因です。「言った、言わない」「こんなはずではなかった」という問題の多くは、曖昧な表現をそのままにしてしまったことに起因します。

- 定量的な記述を徹底する: 感覚的な言葉を、測定可能な数値に置き換える努力が不可欠です。

- (悪い例):「多くのユーザーが同時に利用できること」→(良い例):「ピーク時に1,000人の同時アクセスに耐えられること」

- (悪い例):「レスポンスを速くする」→(良い例):「トップページの表示時間は2秒以内、検索結果の表示時間は3秒以内とすること」

- (悪い例):「十分なデータを保存できること」→(良い例):「最低でも5年分のトランザクションデータ(推定100GB)を保存できる容量を確保すること」

- 形容詞・副詞に注意する: 「適切に」「柔軟に」「簡単に」「速やかに」といった言葉は、人によって解釈が大きく異なります。これらの言葉を使う場合は、「何をもって適切とするのか」「どのような操作が簡単と言えるのか」を具体的に定義する必要があります。

- 網羅性を意識する: 正常系の処理だけでなく、異常系や例外系の処理についても必ず記述します。例えば、「ログインに5回連続で失敗した場合はアカウントをロックする」「入力されたデータ形式が正しくない場合は、具体的なエラーメッセージを表示する」といったケースを想定し、その際のシステムの振る舞いを定義しておくことで、システムの堅牢性が高まります。

図や表を用いて視覚的に分かりやすくする

文章だけで複雑な概念や関係性を説明しようとすると、冗長で分かりにくくなりがちです。図(ダイアグラム)や表(テーブル)を効果的に活用することで、情報を整理し、直感的な理解を促進できます。

- 業務フロー図: 現状(As-Is)と理想(To-Be)の業務の流れを視覚化し、システム導入による改善点を明確に示します。

- システム構成図・関連図: システム全体の構造や、他のシステムとの連携関係を俯瞰的に理解するのに役立ちます。

- 画面構成図(ワイヤーフレーム): 画面のレイアウトやUI要素を具体的に示すことで、ユーザーエクスペリエンスに関する議論を活発にします。

- 機能一覧表: 実装する機能を階層的に整理し、一覧性を持たせることで、機能の抜け漏れがないかを確認しやすくなります。

- ガントチャート: プロジェクトのスケジュールとタスクの依存関係を可視化し、進捗管理を容易にします。

「百聞は一見に如かず」の言葉通り、適切なビジュアルは、大量のテキストよりも雄弁に情報を伝えることができます。

実現可能かどうかを常に意識する

発注者側の要求は、時に理想論に偏りがちです。素晴らしいアイデアであっても、技術的、予算的、期間的な制約の中で実現できなければ意味がありません。要件定義の段階では、常に「実現可能性(Feasibility)」を意識することが重要です。

- 技術的実現性: 提案された要件が、現在の技術で実装可能か、あるいは非常に高度な技術や特殊なノウハウが必要でリスクが高くないか、を開発者側が慎重に評価します。必要であれば、技術検証(PoC: Proof of Concept)を行い、実現可能性を確認することもあります。

- コスト・リソースの妥当性: その要件を実現するために、どれくらいの工数(人月)と費用がかかるかを見積もります。プロジェクトの予算や投入できるリソース(人員)の範囲内に収まるかを検討し、費用対効果が低いと判断される場合は、代替案やよりシンプルな実現方法を模索します。

- スケジュールの現実性: 限られたプロジェクト期間内に、その要件を設計・開発・テストできるかを評価します。実現が困難な場合は、要求のスコープを絞るか、期間の延長を交渉する必要があります。

実現不可能な要求を安請け合いすることは、プロジェクトを破綻させる最も危険な行為です。開発者は専門家として、リスクを正直に伝え、発注者と共に現実的な落としどころを探る責任があります。

要求に優先順位をつける

ヒアリングを行うと、関係者から無数の要求が出てきます。しかし、それらすべてを限られた予算と期間の中で実現するのは、ほとんどの場合不可能です。そこで不可欠なのが、要求に優先順位をつけることです。

- MoSCoW(モスクワ)分析: 要求を以下の4つのカテゴリに分類する、代表的な優先順位付けの手法です。

- Must(必須): これがなければシステムのリリースが意味をなさない、絶対に実装すべき要件。

- Should(推奨): 必須ではないが、実現することで大きな価値が生まれる、実装すべき要件。

- Could(任意): あると嬉しいが、なくても大きな問題はない要件。リソースに余裕があれば対応する。

- Won’t(やらない): 今回のプロジェクトでは実装しないと明確に合意した要件。

このフレームワークを使って関係者と議論することで、「あれもこれも」という状態から脱し、「本当に価値のある機能は何か」にフォーカスできます。優先順位付けは、プロジェクトのスコープをコントロールし、万が一スケジュールが遅延した場合に、どの機能を後回しにするか、あるいは削るかの判断基準にもなります。

これらのポイントを意識することで、要件定義書は単なる仕様の羅列ではなく、プロジェクトを成功に導くための戦略的なドキュメントへと昇華するでしょう。

すぐに使える要件定義書のサンプル・テンプレート

要件定義書をゼロから作成するのは大変な作業です。そこで、一般的に使われる項目を網羅したテンプレートを活用することをおすすめします。テンプレートを利用することで、記載漏れを防ぎ、効率的に文書を作成できます。ここでは、多くのビジネスシーンで利用されている形式のテンプレート構成例を紹介します。

Word・Excel形式のテンプレート

Microsoft OfficeのWordやExcelは、多くの企業で標準的に導入されており、誰でも扱いやすいのが特徴です。プロジェクトの性質に応じて使い分けると良いでしょう。

Word形式テンプレートの特徴と構成例

Wordは長文の記述や文書全体の構成管理に優れています。文章中心の要件定義書を作成する場合に適しています。

- 特徴:

- 見出しスタイル機能を使えば、目次を自動生成でき、文書の構造が分かりやすくなる。

- 図や表の挿入、レイアウトの自由度が高い。

- 変更履歴の記録やコメント機能により、レビュープロセスを円滑に進められる。

- 構成例:

- 表紙: プロジェクト名、文書名、作成日、改訂履歴、承認者欄

- 目次

- 1. 概要・プロジェクトの目的

- 1.1. プロジェクトの目的

- 1.2. 達成目標(KPI)

- 1.3. 期待される効果

- 2. システム化の背景と現状の課題

- 2.1. システム化の背景

- 2.2. 現状の業務フロー(As-Is) ※フロー図を挿入

- 2.3. 現状の課題一覧

- 3. 新システムの全体像

- 3.1. 新システムのコンセプト

- 3.2. システム構成図 ※図を挿入

- 3.3. システム関連図 ※図を挿入

- 4. 理想の業務フロー(To-Be) ※As-Isと比較する形でフロー図を挿入

- 5. 機能要件

- 5.1. 機能一覧(機能ID、機能名、概要)

- 5.2. 機能詳細(各機能ごとの詳細な仕様)

- 6. 非機能要件

- 6.1. 性能・拡張性

- 6.2. 可用性

- (以下、各非機能要件項目)

- 7. システムの対象範囲(スコープ)

- 7.1. スコープ内(In Scope)

- 7.2. スコープ外(Out of Scope)

- 8. 画面構成図(ワイヤーフレーム) ※主要画面のワイヤーフレーム画像を挿入

- 9. 開発体制と役割分担

- 9.1. 体制図 ※図を挿入

- 9.2. 役割分担表(RACI)

- 10. 開発・導入スケジュール ※ガントチャートの画像を挿入

- 11. 開発・運用にかかる予算

- 11.1. イニシャルコスト

- 11.2. ランニングコスト

- 12. 運用・保守計画

- その他: 用語集、参考資料など

Excel形式テンプレートの特徴と構成例

Excelは表計算ソフトであり、機能一覧や要件一覧など、リスト形式で情報を管理するのに非常に優れています。

- 特徴:

- フィルタやソート機能を使って、大量の要件を効率的に管理・分析できる。

- 項目ごとに行を分けて管理するため、各要件のステータス(検討中、合意済みなど)や優先度を管理しやすい。

- シートを分けることで、機能要件、非機能要件、課題管理表などを一元管理できる。

- 構成例(シートごとに分割):

- [表紙]シート: Word形式と同様の表紙情報。

- [要件定義サマリ]シート: プロジェクトの概要や目的、全体像など、文章で説明する項目をまとめる。

- [機能要件一覧]シート:

- カラム: 大分類、中分類、機能ID、機能名、概要、詳細仕様、担当者、優先度(Must/Should/Could)、ステータス、備考

- [非機能要件一覧]シート:

- カラム: 要件分類(性能、可用性など)、要件項目、要件レベル(具体的な数値目標)、備考

- [画面一覧]シート:

- カラム: 画面ID、画面名、概要、関連機能ID、ワイヤーフレーム(ファイルリンクや画像貼付)

- [課題管理表]シート:

- カラム: ID、起票日、課題内容、担当者、期限、ステータス(対応中、完了など)、対応内容

Googleドキュメント・スプレッドシート形式のテンプレート

Googleが提供する無料のオフィススイートは、クラウドベースであることが最大の特徴です。複数人での共同作業が多い要件定義のプロセスと非常に相性が良いです。

- 特徴:

- リアルタイム共同編集: 複数のメンバーが同時に同じドキュメントを編集でき、変更が即座に全員に反映される。

- コメント・提案機能: 特定の箇所に対してコメントを残したり、修正案を提案したりできるため、オンラインでのレビューが非常にスムーズ。

- バージョン管理: 編集履歴が自動で保存され、いつでも過去のバージョンに復元できる。

- 場所を選ばないアクセス: インターネット環境さえあれば、PCやスマートフォンからいつでもアクセス可能。

- テンプレート構成:

- Googleドキュメント: Word形式のテンプレートと同様の構成で作成できます。文書構造を重視する場合に適しています。

- Googleスプレッドシート: Excel形式のテンプレートと同様の構成で作成できます。リスト管理やステータス追跡を重視する場合に適しています。

これらのテンプレートはあくまで一例です。プロジェクトの規模や特性、チームの文化に合わせて、最も使いやすい形にカスタマイズして活用することが成功への近道です。

要件定義を効率化するおすすめツール

要件定義は、情報収集、整理、文書化、コミュニケーションと、多岐にわたる作業を伴います。これらのプロセスを効率化し、質を高めるために、様々なツールが活用されています。ここでは、要件定義の各シーンで役立つ代表的なツールを4つ紹介します。

Backlog

株式会社ヌーラボが提供する、国内シェアトップクラスのプロジェクト管理・タスク管理ツールです。シンプルで直感的なインターフェースが特徴で、IT専門家でないメンバーでも使いやすいように設計されています。

- 主な特徴:

- 課題管理: 要件定義で出てきた課題やタスクを「課題」として登録し、担当者、期限、優先度を設定して管理できます。各課題にはコメント機能があり、議論の経緯を時系列で追跡できます。

- Wiki機能: Backlog内にWikiページを作成でき、要件定義書そのものをオンラインで作成・共有できます。編集履歴も自動で保存されるため、バージョン管理が容易です。

- ガントチャート: 登録した課題を元に、ガントチャートを自動で生成。プロジェクトのスケジュールを視覚的に把握できます。

- ファイル共有: 要件定義に関連する資料や議事録などを、課題やWikiに紐付けて一元管理できます。

- 要件定義での活用法:

ヒアリングで出た要求を一つひとつ「課題」としてBacklogに登録し、それらをWiki機能で作成した要件定義書にまとめ上げていく、という使い方が効果的です。要件の抜け漏れや、議論したはずの事項が忘れ去られるといった事態を防ぎます。

(参照:株式会社ヌーラボ Backlog公式サイト)

Jira

Atlassian社が提供する、世界中のソフトウェア開発チームで広く利用されているプロジェクト管理ツールです。特にアジャイル開発手法との親和性が高く、カスタマイズ性に優れているのが特徴です。

- 主な特徴:

- 柔軟なワークフロー: プロジェクトの特性に合わせて、「To Do」「進行中」「レビュー中」「完了」といったステータスを自由に定義し、要件やタスクの進捗を管理できます。

- スクラム・カンバンボード: ユーザーストーリーやタスクをカード形式で可視化し、ドラッグ&ドロップでステータスを更新できるボード機能。チーム全体の作業状況が一目瞭然です。

- バックログ管理: 要件を「エピック(大きな機能単位)」や「ユーザーストーリー(ユーザー視点の要求)」としてバックログに蓄積し、優先順位付け(スプリント計画)を行うのに適しています。

- Confluenceとの連携: 同じAtlassian社のドキュメント共有ツール「Confluence」とシームレスに連携します。Confluenceで要件定義書を作成し、Jiraのタスクと相互にリンクさせることで、強力なトレーサビリティを確保できます。

- 要件定義での活用法:

大規模で複雑なプロジェクトや、アジャイル開発で要件を段階的に詳細化していくアプローチに適しています。Confluenceで要件定義の全体像を文書化し、実装すべき具体的な要件をJiraのチケットとして管理することで、体系的かつ柔軟な要件管理が実現します。

(参照:Atlassian Jira公式サイト)

Cacoo

Backlogと同じく株式会社ヌーラボが提供する、オンラインで作図・共同編集ができるビジュアルコラボレーションツールです。

- 主な特徴:

- 豊富なテンプレート: ワイヤーフレーム、業務フロー図、システム構成図、ガントチャート、マインドマップなど、要件定義で必要となる様々な図のテンプレートが用意されています。

- リアルタイム共同編集: 複数のメンバーが同じキャンバス上で同時に図を作成・編集できます。カーソルの動きも見えるため、オンライン会議で話しながら、その場で図を修正するといった使い方が可能です。

- コメント・フィードバック機能: 図の特定の部分にピンポイントでコメントを残せるため、修正指示やフィードバックが的確に伝わります。

- 要件定義での活用法:

要件定義書の「図」を作成する際に絶大な効果を発揮します。文章では伝わりにくいシステムの全体像や業務フローをCacooで視覚化し、そのURLや画像を要件定義書に貼り付けることで、ドキュメントの分かりやすさが格段に向上します。

(参照:株式会社ヌーラボ Cacoo公式サイト)

Miro

Miro社が提供する、無限に広がるキャンバスを持つオンラインホワイトボードツールです。ブレインストーミングやワークショップなど、発散と収束の思考プロセスをサポートするのに非常に優れています。

- 主な特徴:

- 自由度の高いキャンバス: 付箋、図形、手書き、画像、ドキュメントなど、あらゆる情報を自由に配置できます。

- 豊富なテンプレート: KJ法、マインドマップ、カスタマージャーニーマップ、As-Is/To-Be分析など、要件定義の初期段階で役立つフレームワークのテンプレートが多数用意されています。

- インタラクティブなワークショップ機能: タイマー機能や投票機能など、オンラインでのワークショップを円滑に進めるための機能が充実しています。

- 要件定義での活用法:

要件定義の「① 関係者から要求をヒアリングする」「② 要求を整理・分析する」という初期ステップで特に有効です。オンラインワークショップで関係者から出た意見を付箋で貼り出し、その場でグルーピング(KJ法)して要求を整理・可視化する、といった使い方ができます。思考のプロセスそのものを記録として残せるのも大きなメリットです。

(参照:Miro公式サイト)

これらのツールを適切に組み合わせることで、要件定義のプロセスはより効率的、協調的、そして創造的なものになるでしょう。

まとめ

本記事では、システム開発プロジェクトの成功の鍵を握る「要件定義書」について、その基本から重要項目、具体的な書き方のステップ、質を高めるポイント、そして便利なテンプレートやツールに至るまで、網羅的に解説してきました。

要件定義書とは、単なる仕様のリストではありません。プロジェクトに関わるすべての関係者が同じ未来を描き、共通のゴールに向かって進むための「羅針盤」であり、相互の「約束事」を明文化した極めて重要なドキュメントです。

この記事で紹介した要点を改めて振り返ってみましょう。

- 要件定義書の目的: 「認識統一」「スコープの明確化」「後工程の基礎資料」という3つの大きな目的がある。

- 重要項目: プロジェクトの目的から運用・保守計画まで、漏れなく記載すべき12の項目を理解することが第一歩。

- 書き方の4ステップ: 「ヒアリング → 整理・分析 → 文書化 → レビュー・合意」という体系的なプロセスを踏むことが重要。

- 質を高めるポイント: 「誰でも分かる言葉で」「具体的に」「視覚的に」「実現可能性を意識し」「優先順位をつける」ことが、曖昧さを排除し、質の高い文書につながる。

要件定義は、プロジェクトの中で最も頭を使い、コミュニケーションが求められる難しい工程の一つです。しかし、この最初の工程に十分な時間と労力を注ぎ、精度の高い要件定義書を作成することこそが、後の手戻りを防ぎ、納期遅延やコスト超過、品質低下といったリスクを最小限に抑える最も確実な方法です。

この記事で得た知識とテクニックを活用し、あなたのプロジェクトを成功に導く、強固で信頼性の高い要件定義書の作成にぜひ挑戦してみてください。