企業の持続的な成長と競争優位性を確立する上で、製品開発は欠かすことのできない重要な活動です。市場に新しい価値を提供し、顧客の心を掴む製品を生み出すことは、ビジネスの成功に直結します。しかし、アイデアを形にし、市場に受け入れられる製品を創り上げる道のりは決して平坦ではありません。多くの企業が製品開発に多大なリソースを投じながらも、成功を収めるのは一握りです。

成功と失敗を分けるのは、一体何なのでしょうか。その答えは、体系的で論理的な「プロセス」を理解し、実践しているかどうかにあります。勘や思いつきだけに頼るのではなく、市場のニーズを的確に捉え、アイデアを厳選し、事業としての実現可能性を冷静に分析し、段階的に検証を重ねていく。こうした一連のプロセスこそが、製品開発の成功確率を飛躍的に高める鍵となります。

この記事では、製品開発の基本的な定義から、成功に不可欠な7つのステップ、代表的な開発手法、そして開発を成功に導くための具体的なポイントやフレームワーク、ツールに至るまで、網羅的に解説します。これから製品開発に取り組む方はもちろん、現在進行中のプロジェクトに課題を感じている方にとっても、自社のプロセスを見直し、改善するためのヒントが見つかるはずです。

目次

製品開発とは

製品開発とは、市場や顧客が抱えるニーズや課題を解決するための新しい製品を企画し、アイデアを具体的な形(製品)にし、最終的に市場へ届けるまでの一連の活動を指します。これには、アイデアの創出から始まり、市場調査、コンセプト設計、試作品の製作、テスト、生産、そして販売戦略の立案まで、非常に多岐にわたる工程が含まれます。

製品開発の目的は、単に新しいモノを作ることだけではありません。その根底には、以下のような経営戦略上の重要な目的が存在します。

- 企業の持続的成長: 既存事業が成熟期や衰退期に入ったとしても、新たな製品を市場に投入することで、企業は収益の柱を増やし、成長を続けることができます。

- 競争優位性の確立: 独自の技術やアイデアを盛り込んだ製品は、競合他社との明確な差別化要因となり、市場における優位なポジションを築く源泉となります。

- 顧客満足度の向上とロイヤリティの獲得: 顧客が真に求める製品を提供することで、満足度が高まり、企業やブランドに対する信頼と愛着(ロイヤリティ)が醸成されます。

- ブランドイメージの向上: 革新的で高品質な製品を継続的に生み出す企業は、「技術力がある」「顧客のことをよく考えている」といったポジティブなブランドイメージを獲得できます。

このように、製品開発は企業の未来を左右する極めて戦略的な活動であり、その成否は経営そのものに大きな影響を与えます。だからこそ、場当たり的な進め方ではなく、明確な目的意識と体系化されたプロセスに基づいて、慎重かつ大胆に進めていく必要があるのです。

製品開発と商品開発の違い

「製品開発」と似た言葉に「商品開発」があります。これらは混同されがちですが、その焦点となる領域には明確な違いがあります。この違いを理解することは、それぞれの役割を正しく認識し、組織内で円滑な連携を図る上で非常に重要です。

| 比較項目 | 製品開発 (Product Development) | 商品開発 (Merchandising/Marketing Development) |

|---|---|---|

| 主な焦点 | 技術的な実現性、機能、品質、性能、デザインなど「モノ」そのものの価値 | 市場性、価格設定、パッケージ、プロモーション、販売チャネルなど「売れる仕組み」の価値 |

| 主な問い | 「この技術で作れるか?」「この機能は実現可能か?」「品質基準を満たしているか?」 | 「この価格で売れるか?」「どのようなメッセージで訴求するか?」「どこで販売するか?」 |

| 中心となる部門 | 研究開発部門、設計部門、製造部門、品質保証部門など | マーケティング部門、営業部門、企画部門など |

| 目指すゴール | 仕様書通りの高品質な「製品」を完成させること | 市場で顧客に選ばれ、利益を生む「商品」として成立させること |

| 思考の起点 | 技術シーズ(自社の持つ技術)や機能的価値 | 顧客ニーズや市場トレンド、心理的価値 |

簡単に言えば、「製品開発」が「何を作るか(What to make)」と「どう作るか(How to make)」に焦点を当てるのに対し、「商品開発」は「どう売るか(How to sell)」と「いくらで売るか(How much to sell)」に焦点を当てる活動と言えます。

例えば、あるメーカーが高性能なカメラを開発するケースを考えてみましょう。

- 製品開発のフェーズでは、エンジニアが「より高画質なセンサーを搭載しよう」「手ブレ補正の精度を極限まで高めよう」「軽量で持ちやすいボディを設計しよう」といった、技術的・機能的な価値を追求します。ここでのアウトプットは、高性能な「カメラという製品」そのものです。

- 一方、商品開発のフェーズでは、マーケターが「このカメラのターゲットはプロではなく、旅行好きの一般ユーザーだ」「彼らに響くように『旅の思い出を、かつてない美しさで』というキャッチコピーをつけよう」「価格は競合製品を意識して15万円に設定し、家電量販店と公式オンラインストアで販売しよう」「魅力的な作例を使ったSNSキャンペーンを展開しよう」といった、市場で売るための戦略を考えます。

もちろん、これら二つは完全に独立しているわけではなく、密接に連携し合って進められます。製品開発の初期段階からマーケティング担当者が加わり、顧客の声を反映させなければ、いくら技術的に優れた製品を作っても市場で受け入れられない「自己満足の製品」になってしまいます。逆に、商品開発の担当者も、製品の技術的な特徴や制約を理解していなければ、実現不可能な販売戦略を立ててしまうかもしれません。

成功する製品開発とは、すなわち、優れた「製品」と優れた「商品」の側面を両立させる活動です。技術サイドとマーケティングサイドが垣根を越えて協力し、企画の初期段階から最終的な販売まで一気通貫で取り組む体制を構築することが、ヒット製品を生み出すための不可欠な条件と言えるでしょう。

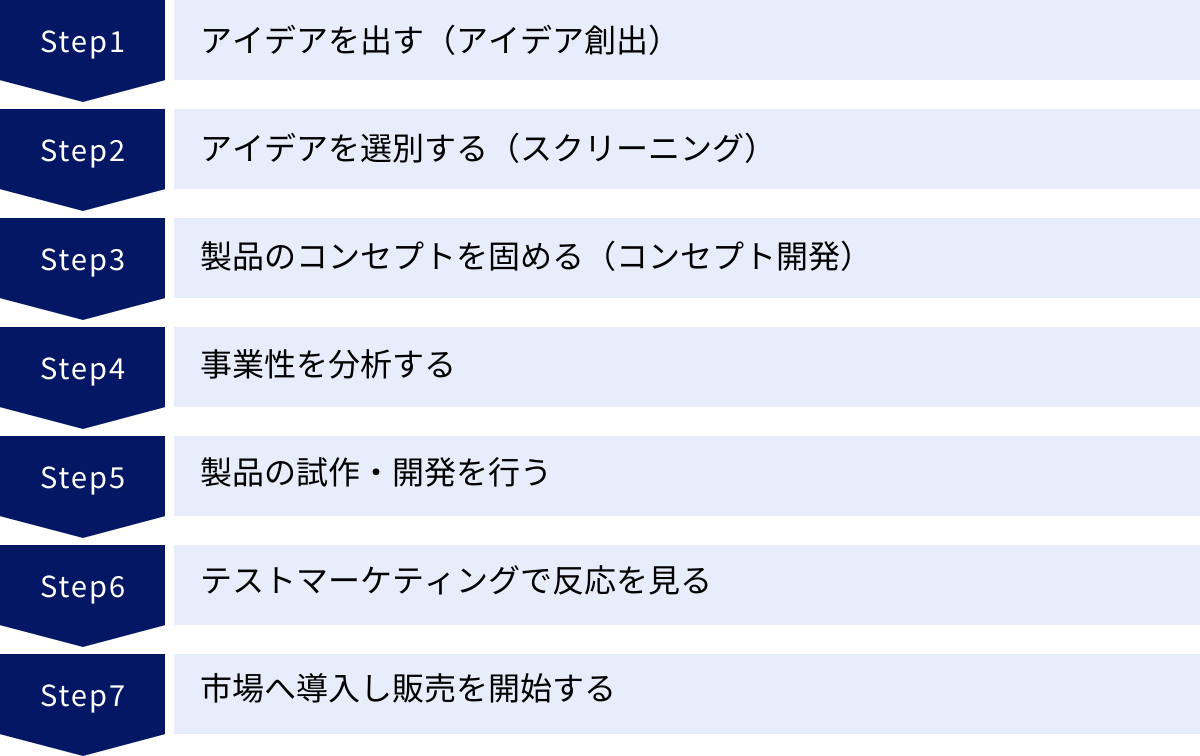

製品開発のプロセス 7つのステップ

優れた製品は、偶然のひらめきだけで生まれるわけではありません。市場に受け入れられ、事業として成功を収める製品の多くは、体系化されたプロセスを経て生み出されています。ここでは、製品開発における最も標準的で重要な7つのステップを、それぞれの目的や具体的な活動内容とともに詳しく解説します。

① アイデアを出す(アイデア創出)

すべての製品開発は、一つの「アイデア」から始まります。この最初のステップは、新しい製品の種となる可能性を、質より量を重視して幅広く集めることを目的とします。ここでは固定観念に縛られず、自由な発想で可能性を探ることが重要です。

具体的な活動内容

- 市場・顧客のニーズ調査: 顧客へのアンケートやインタビュー、既存顧客の行動データ分析、SNS上の口コミ分析などを通じて、顧客が抱える不満や課題(ペインポイント)、あるいはまだ満たされていない欲求(アンメットニーズ)を探ります。「こんな製品があったら便利なのに」という声は、アイデアの宝庫です。

- 競合分析: 競合他社がどのような製品を提供し、市場からどのような評価を得ているかを分析します。競合製品の強みと弱みを把握することで、自社が参入すべき市場の隙間(ニッチ市場)や、差別化のヒントが見つかります。

- 技術シーズの探索: 自社が保有する独自の技術や特許、ノウハウ(技術シーズ)を棚卸しし、それを活用して新しい製品が作れないかを検討します。他社には真似できない技術は、強力な競争優位性につながります。

- 社内でのブレインストーミング: 部門や役職の垣根を越えてメンバーを集め、特定のテーマについて自由に意見を出し合います。他人の意見を否定せず、ユニークなアイデアを歓迎する雰囲気作りが成功の鍵です。マインドマップなどのツールを活用するのも効果的です。

- 外部からの情報収集: 業界の展示会やセミナーへの参加、最新の技術トレンドに関する論文やニュースのチェックなど、常に外部環境の変化にアンテナを張ることも重要です。

このステップでの注意点

この段階では、実現可能性や収益性を過度に気にする必要はありません。「こんなのは無理だろう」と最初からフィルタリングしてしまうと、革新的なアイデアの芽を摘んでしまう恐れがあります。重要なのは、できるだけ多くの選択肢をテーブルの上に並べることです。集まったアイデアは、アイデアシートのような形でリスト化し、次のステップで評価できるように整理しておきましょう。

② アイデアを選別する(スクリーニング)

アイデア創出ステップで集まった数多くのアイデアの中から、自社の戦略やリソースに合致し、かつ将来性のあるものを選び出すのがスクリーニングです。すべてのアイデアを開発に進めることは不可能なため、この段階で客観的な基準に基づいて絞り込みを行います。

具体的な活動内容

- 評価基準の設定: アイデアを評価するための基準をあらかじめ明確に設定します。一般的な基準としては、以下のようなものが挙げられます。

- 市場性: 市場規模は十分か?成長性は見込めるか?ターゲット顧客は明確か?

- 競合優位性: 競合製品に対する明確な差別化要因はあるか?自社の強みを活かせるか?

- 技術的実現性: 自社の技術で開発可能か?必要な技術がない場合、外部から調達できるか?

- 収益性: 十分な利益が見込めるか?投資対効果(ROI)は高いか?

- 企業戦略との整合性: 企業のビジョンや経営戦略と一致しているか?自社のブランドイメージに合っているか?

- スコアリング: 設定した評価基準ごとに各アイデアを点数化(例:1〜5点)し、合計点で優先順位をつけます。これにより、評価者の主観によるブレを減らし、客観的な判断が可能になります。

- RWW(Real, Win, Worth it)フレームワークの活用:

- Real(本物か?): 市場は実在するか?顧客は本当にその製品を買うか?

- Win(勝てるか?): 我々は競争に勝てるか?製品は持続可能な競争優位性を持つか?

- Worth it(価値があるか?): 収益性は十分か?戦略的に見て実行する価値はあるか?

この3つの問いに「Yes」と答えられるアイデアに絞り込むシンプルな手法です。

このステップでの注意点

スクリーニングは、有望なアイデアを見極めると同時に、見込みのないアイデアに貴重なリソースを投じるのを防ぐための重要なフィルタリング機能を果たします。判断を誤ると、その後の工程すべてが無駄になりかねません。複数名の評価者によって多角的に検討し、意思決定のプロセスを記録に残しておくことが重要です。有望と判断された数個のアイデアが、次のコンセプト開発へと進みます。

③ 製品のコンセプトを固める(コンセプト開発)

スクリーニングで選ばれた有望なアイデアを、「誰に、どのような価値を、どのように提供するのか」という具体的な製品コンセプトに落とし込むステップです。製品の骨格をここで明確に定義します。優れたコンセプトは、その後の開発プロセス全体の羅針盤となります。

具体的な活動内容

- ターゲット顧客の明確化: 製品を誰に届けたいのかを具体的に定義します。年齢、性別、職業、ライフスタイルといったデモグラフィック情報だけでなく、価値観、悩み、課題といったサイコグラフィック情報まで踏み込んで、詳細な顧客像(ペルソナ)を設定します。

- 提供価値(バリュープロポジション)の定義: その製品がターゲット顧客のどのような課題を解決し、どのような便益(ベネフィット)をもたらすのかを明確にします。単なる機能の羅列ではなく、顧客がその製品を使うことで得られる「嬉しい変化」を言語化することが重要です。

- 製品のポジショニング: 競合製品がひしめく市場の中で、自社の製品をどのように位置づけるかを決定します。価格、品質、機能、デザインなどの軸でマップを作成し、競合と重ならず、かつ顧客にとって魅力的な独自のポジションを探ります。

- コンセプトシートの作成: 上記の要素(ターゲット顧客、提供価値、ポジショニング)を1枚のシートにまとめ、関係者間で共有できるようにします。製品のキャッチコピーや、製品が使われるシーンを描いたストーリーボードなどを加えると、よりイメージが伝わりやすくなります。

- コンセプトテストの実施: 作成した製品コンセプトを、ターゲット顧客となりうる少人数のグループに見せ、その反応を評価します。「魅力的か」「購入したいと思うか」「価格は妥当か」といった点についてフィードバックを収集し、コンセプトの改善に役立てます。

このステップでの注意点

コンセプトが曖昧なまま開発を進めると、開発チームの方向性がバラバラになったり、途中で仕様変更が頻発したりと、プロジェクトが迷走する原因となります。この段階で「製品の核となる価値は何か」を徹底的に議論し、関係者全員が明確な共通認識を持つことが、後の手戻りを防ぎ、スムーズな開発を実現するために不可欠です。

④ 事業性を分析する

優れたコンセプトであっても、ビジネスとして成立しなければ意味がありません。このステップでは、開発しようとしている製品が、財務的に見て採算がとれるのか、事業として継続可能かを客観的なデータに基づいて分析・評価します。

具体的な活動内容

- 売上予測: 市場規模、想定される市場シェア、価格設定、販売数量などから、製品が将来生み出すであろう売上を予測します。楽観的なシナリオだけでなく、標準、悲観的なシナリオも用意し、リスクを評価できるようにします。

- コスト分析: 製品開発にかかる費用(研究開発費、人件費)、製品の製造にかかる費用(原材料費、製造委託費)、販売や管理にかかる費用(広告宣伝費、販売手数料、管理部門の人件費)など、すべてのコストを詳細に洗い出します。

- 損益分岐点分析: 売上とコストが等しくなり、損益がゼロになる販売数量(または売上高)を算出します。これを達成することが事業継続の最低ラインとなり、目標設定の重要な指標となります。損益分岐点 = 固定費 ÷ (1 – 変動費 ÷ 売上高) という式で計算されます。

- 投資対効果(ROI)の評価: プロジェクト全体への投資額に対して、どれだけのリターン(利益)が見込めるかを評価します。ROIが高いほど、投資効率の良いプロジェクトと判断できます。ROI (%) = (利益 ÷ 投資額) × 100 で算出します。

- 資金調達計画: 開発から販売開始までに必要な資金を算出し、自己資金で賄うのか、融資や投資を受けるのかなど、資金の調達方法を計画します。

このステップでの注意点

事業性分析は、製品開発プロジェクトを継続するか、あるいは中止するかの重要な意思決定(Go/No-Go判断)を下すための材料となります。希望的観測や主観を排除し、できる限り客観的なデータに基づいて冷静に判断することが求められます。分析の結果、収益性が見込めないと判断された場合は、コンセプトの見直しや、場合によってはプロジェクトからの撤退も視野に入れる勇気が必要です。

⑤ 製品の試作・開発を行う

事業性分析をクリアし、プロジェクトの実行が承認されたら、いよいよ具体的な「モノづくり」のフェーズに入ります。ここでは、設計図や仕様書に基づいて、実際に動作する試作品(プロトタイプ)を製作し、製品を形にしていくプロセスです。

具体的な活動内容

- 要件定義と設計: 製品に搭載すべき機能や満たすべき性能、品質基準などを具体的に定義し、それを実現するための詳細な設計(ハードウェア設計、ソフトウェア設計、デザイン設計など)を行います。

- プロトタイピング: 製品の機能やデザインを検証するために、様々なレベルの試作品を製作します。

- ラフプロトタイプ: ダンボールや粘土で作る模型など、アイデアを素早く可視化するためのもの。

- 機能プロトタイプ: 主要な機能が実際に動作するかを検証するためのもの。

- デザインプロトタイプ: 外観や操作性など、ユーザー体験(UX)を確認するためのもの。

- MVP(Minimum Viable Product)の開発: 特にソフトウェアやWebサービス開発で用いられるアプローチで、「顧客に価値を提供できる最小限の機能」だけを実装した製品を開発します。完璧な製品を目指すのではなく、まずはコアとなる価値を素早く市場に問い、フィードバックを得ることを目的とします。

- 品質管理とテスト: 設計通りに製品が作られているか、要求される品質基準を満たしているかを確認するために、様々なテストを実施します。単体テスト、結合テスト、耐久性テスト、ユーザビリティテストなど、製品の特性に応じて多岐にわたる検証が行われます。

このステップでの注意点

このフェーズは、開発チームの専門的なスキルが最も活かされる部分です。一方で、開発に夢中になるあまり、当初のコンセプトや顧客のニーズからずれてしまう危険性もあります。定期的にマーケティング部門や企画部門と連携し、開発の方向性がコンセプトと合致しているかを確認することが重要です。また、開発手法として、初期に計画を固めて進める「ウォーターフォール開発」と、短いサイクルで開発とフィードバックを繰り返す「アジャイル開発」があり、製品の特性や市場環境に応じて最適な手法を選択する必要があります。

⑥ テストマーケティングで反応を見る

試作品が完成したら、すぐに全国で大規模な販売を開始するわけではありません。その前に、限定的な市場や顧客層に対して製品を試験的に販売し、市場のリアルな反応を確かめるのがテストマーケティングです。本格展開前の最終リハーサルと位置づけられます。

具体的な活動内容

- テスト市場の選定: 地域や店舗、あるいはWebサイト上などで、テスト販売を行う場所やチャネルを限定します。日本の平均的な縮図と言われる地域が選ばれることもあります。

- 販売計画のテスト: 本格販売時に予定している価格設定、プロモーション方法、広告メッセージなどが、実際に顧客に受け入れられるかを検証します。例えば、複数の価格帯や広告パターンを用意して反応を比較するA/Bテストなども有効です。

- 顧客フィードバックの収集: 製品を購入・使用した顧客に対して、アンケートやインタビューを実施し、満足度、改善点、購入動機などを詳しくヒアリングします。想定していなかった使い方や、意外な評価ポイントが発見されることもあります。

- 販売データの分析: 実際の販売数量や購入者層のデータなどを分析し、④で行った事業性分析の売上予測の精度を高めます。

このステップでの注意点

テストマーケティングの最大の目的は、「本格販売の前に、修正すべき課題を洗い出すこと」です。ここで得られたネガティブなフィードバックは、製品やマーケティング戦略を改善するための貴重な情報となります。もし、市場の反応が想定を大幅に下回るようであれば、製品コンセプトの根本的な見直しや、最悪の場合、発売中止という判断を下すことも必要です。このステップを省略して大規模な販売に踏み切ると、失敗した際の損失が甚大になるリスクがあります。

⑦ 市場へ導入し販売を開始する

テストマーケティングで得られたフィードバックを元に最終的な改善を行い、いよいよ製品を市場に投入します。このステップでは、製品を顧客の手元に届け、販売を最大化するための活動を本格的に展開します。

具体的な活動内容

- 生産体制の確立: 需要予測に基づき、安定した品質の製品を必要な数量だけ生産できる体制を整えます。自社工場での生産、あるいはOEM/ODMメーカーへの製造委託などを行います。

- サプライチェーンの構築: 部品の調達から製造、在庫管理、物流、販売店への納品まで、製品が顧客に届くまでの流れ(サプライチェーン)を最適化します。

- マーケティング・販売戦略の実行: 広告、PR、SNSキャンペーン、販売促進イベントなど、製品の認知度を高め、購買を促進するためのマーケティング活動を本格的に開始します。営業チームは販売店への働きかけを強化し、販売チャネルを確立します。

- 販売後のモニタリングと改善: 製品を発売して終わりではありません。販売データや顧客からの問い合わせ、レビューなどを継続的に収集・分析し、製品の小さな改善(マイナーチェンジ)や、次期製品開発のためのインプットとして活用します。このPDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを回し続けることが、製品のライフサイクルを最大化し、長期的な成功につながります。

このステップでの注意点

ローンチ(市場導入)のタイミングは非常に重要です。競合の動向や季節性などを考慮し、最も効果的なタイミングで市場に投入する計画(ローンチプラン)を綿密に立てる必要があります。また、発売直後には予期せぬトラブルが発生することもあります。迅速に対応できるよう、カスタマーサポート体制を事前に整えておくことも不可欠です。製品開発のプロセスは、製品が市場に出た後も続いていくのです。

製品開発で使われる代表的な手法

製品開発を効率的かつ効果的に進めるためには、その目的や製品の特性に応じた様々な手法が存在します。ここでは、特に広く知られている代表的な4つの手法について、その特徴やメリット・デメリットを解説します。

OEM

OEMは「Original Equipment Manufacturer」の略称です。日本語では「相手先ブランドによる生産」と訳されます。これは、委託側企業(発注元)が製品の企画・設計・開発を行い、受託側企業(製造元)がその仕様に基づいて製造のみを行うという分業形態です。

例えば、あるアパレルブランドが新しいデザインのTシャツを企画し、その設計図を縫製工場に渡して製造を依頼するケースがOEMにあたります。完成したTシャツは、アパレルブランドのタグがつけられて販売されます。

メリット

- 製造設備への投資が不要: 自社で工場を持つ必要がないため、莫大な初期投資や維持コストを削減できます。

- 生産能力の柔軟な調整: 需要の変動に応じて、生産量を柔軟に増減させることが可能です。

- 自社のコア業務に集中: 製品の企画やマーケティングといった、自社の強みが活かせる業務にリソースを集中できます。

- 設計ノウハウの維持: 製品の設計は自社で行うため、技術的なノウハウが社内に蓄積されます。

デメリット

- 製造ノウハウが蓄積しにくい: 製造プロセスを外部に依存するため、生産技術に関する知見が社内に溜まりにくいです。

- 受託先の管理コスト: 受託先が仕様通りに製造しているか、品質管理が徹底されているかを常に監督する必要があります。

- 委託先への依存: 特定の製造業者に依存しすぎると、その業者の経営状況や方針転換によって生産がストップするリスクがあります。

OEMは、特に自社に製造能力はないが、優れた製品企画力やブランド力を持つ企業(ファブレスメーカー)にとって非常に有効な手法です。

ODM

ODMは「Original Design Manufacturer」の略称です。これは、製品の設計・開発から製造までを受託側企業(製造元)が一貫して行い、委託側企業(発注元)は自社ブランドでその製品を販売するという形態です。

ノートパソコンやスマートフォンなどの電子機器業界でよく見られる手法で、複数のブランドから見た目は似ているがブランド名だけが違う製品が販売されている場合、ODMである可能性が高いです。

メリット

- 開発期間とコストの大幅な削減: 製品開発のプロセスを丸ごと外部に委託できるため、自社で開発リソースを持つ必要がなく、スピーディーに新製品を市場に投入できます。

- 専門知識がなくても参入可能: 特定の製品分野に関する技術的な知見がなくても、その分野の専門メーカーの力を借りて市場に参入できます。

デメリット

- 製品の独自性を出しにくい: 受託側が開発した基本設計を元にするため、他社製品との差別化が難しくなる傾向があります。

- 技術・開発ノウハウが全く蓄積されない: 開発プロセスにほとんど関与しないため、自社の技術力が育ちません。

- 品質や仕様のコントロールが難しい: 開発の主導権が受託側にあるため、自社の細かい要望を製品に反映させることが困難な場合があります。

ODMは、開発力よりも販売力やブランド力に強みを持つ企業が、製品ラインナップを迅速に拡充したい場合に適した手法です。

ここで、OEMとODMの違いを表にまとめます。

| 項目 | OEM (Original Equipment Manufacturer) | ODM (Original Design Manufacturer) |

|---|---|---|

| 開発・設計の主体 | 委託側企業(自社) | 受託側企業(製造メーカー) |

| 委託側の役割 | 製品の企画、設計、開発、ブランド展開、販売 | 製品の企画、ブランド展開、販売 |

| 受託側の役割 | 委託側の設計に基づき製造 | 自社で設計・開発し、製造 |

| 知的財産権の帰属 | 原則として委託側 | 交渉によるが、多くは受託側に帰属する |

| 適した企業 | 開発力・設計力はあるが、製造設備がない企業 | 販売力・ブランド力はあるが、開発力がない企業 |

ステージゲート法

ステージゲート法は、製品開発のプロセスを複数の「ステージ(段階)」に分割し、各ステージの終わりに「ゲート(関門)」と呼ばれる審査ポイントを設ける管理手法です。

各ゲートでは、プロジェクトの進捗状況、市場環境の変化、リスクなどを評価し、次のステージに進むか(Go)、中止するか(Kill)、保留にするか(Hold)、あるいは前のステージに戻ってやり直すか(Recycle)といった意思決定を行います。

- ステージ: アイデア創出、コンセプト開発、事業性分析、開発、テスト、市場導入といった具体的な作業を行う期間。

- ゲート: 各ステージの完了時に設置される公式なレビュー会議。明確な評価基準に基づいて、経営層や各部門の責任者がプロジェクトを審査します。

メリット

- リスクの早期発見と管理: プロジェクトを段階的に評価することで、問題点を早期に発見し、大きな損失につながる前に対処できます。見込みのないプロジェクトを早い段階で中止できるため、リソースの無駄遣いを防ぎます。

- 意思決定の質の向上: 各ゲートで客観的な基準に基づいて判断が下されるため、担当者の思い込みや情実による判断を排除できます。

- プロジェクトの透明性確保: 各ステージで達成すべき目標や成果物が明確になるため、関係者全員が進捗状況を共有しやすくなります。

デメリット

- プロセスの硬直化: 審査プロセスが厳格すぎると、手続きに時間がかかり、開発スピードが遅くなる可能性があります。

- 革新的なアイデアの阻害: 既存の評価基準では測れないような、前例のない革新的なアイデアが、リスクが高いと判断されて却下されやすい傾向があります。

- 市場変化への対応の遅れ: 計画重視の進め方であるため、開発途中で急な市場変化が起こった場合に、柔軟に対応するのが難しい場合があります。

ステージゲート法は、開発に多額の投資が必要で、失敗した場合のリスクが大きい製品(例:自動車、医薬品、大規模な工業製品など)の開発に適しています。

リーンスタートアップ

リーンスタートアップは、特に不確実性の高い新規事業やソフトウェア開発の分野で広く採用されている手法です。その核心は、「構築(Build)- 計測(Measure)- 学習(Learn)」というフィードバックループを、できるだけ速く、低コストで回すことにあります。

従来の製品開発のように、何年もかけて完璧な製品を作ってから市場に出すのではなく、まずはMVP(Minimum Viable Product:顧客に価値を提供できる最小限の製品)を素早く作り、早期に市場に投入します。そして、実際に使ってくれた顧客からのフィードバックや利用データを「計測」し、そこから製品や事業に関する仮説が正しかったのかを「学習」します。その学びをもとに、製品を改善したり、場合によっては事業の方向性を転換(ピボット)したりして、次の「構築」へとつなげていきます。

メリット

- 無駄の削減: 顧客に必要とされない機能の開発に時間とコストを費やす無駄を最小限に抑えられます。

- 市場投入までの時間短縮: 最小限の機能でスタートするため、製品を迅速に市場に投入できます。

- 市場への高い適応力: 顧客からのフィードバックに基づいて柔軟に開発の方向性を修正できるため、市場のニーズに合致した製品を作りやすいです。

- 失敗のリスク低減: 大きな投資をする前に、小さな失敗を繰り返しながら事業の成功確率を高めていくことができます。

デメリット

- 明確なビジョンの欠如: 顧客の声に耳を傾けすぎるあまり、本来目指すべき製品のビジョンを見失ってしまう可能性があります。

- MVPの品質: 「最小限」を追求するあまり、品質が低すぎて顧客に全く価値が伝わらない製品になってしまうリスクがあります。

- 大規模プロジェクトへの適用が難しい: 全体像の計画が立てにくいため、明確な納期や予算が厳格に定められている大規模なプロジェクトには向いていません。

リーンスタートアップは、市場のニーズが不明確で、何が正解かわからない状態からスタートする新規事業開発において、その真価を発揮する手法です。

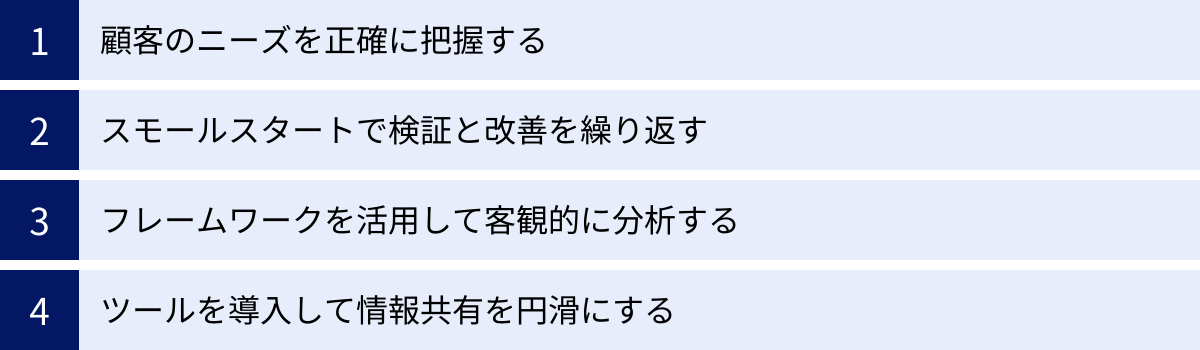

製品開発を成功させるためのポイント

成功する製品開発には、体系的なプロセスや適切な手法の選択に加えて、いくつかの重要な心構えや原則が存在します。ここでは、製品開発の成功確率をさらに高めるための4つのポイントを解説します。

顧客のニーズを正確に把握する

製品開発における最も基本的かつ重要な原則は、顧客を深く理解することです。どんなに画期的な技術や優れたデザインを持っていても、それが顧客の抱える課題や欲求に応えるものでなければ、製品は誰にも買ってもらえません。

「顧客はドリルが欲しいのではなく、穴が欲しいのだ」というマーケティングの有名な格言があります。これは、顧客が求めているのは製品そのもの(ドリル)ではなく、製品がもたらす結果や解決策(穴)であるという本質を示しています。さらに深掘りすれば、顧客は「穴」を開けることで、「棚を取り付けて部屋を整理したい」という、さらに上位の目的(ジョブ)を片付けようとしているのかもしれません。

成功する製品開発は、この顧客の「ジョブ」を正確に理解することから始まります。そのためには、以下のような活動が不可欠です。

- 定性調査: 顧客への直接のインタビューや行動観察を通じて、アンケートの数値だけでは見えてこない、彼らの本音や潜在的なニーズ、行動の背景にある文脈を深く探ります。「なぜそう思うのか?」「どんな時に不便を感じるか?」といった問いを重ねることで、インサイト(洞察)を得ることができます。

- 定量調査: Webアンケートやアクセス解析などを通じて、多くの顧客の意見や行動パターンを統計的に把握します。市場全体のトレンドや、セグメントごとのニーズの大きさを客観的に評価するのに役立ちます。

- 顧客の声(VoC)の収集: カスタマーサポートに寄せられる問い合わせやクレーム、SNS上のレビューや口コミなど、顧客から自発的に発信される生の声は、製品の改善点や新しいアイデアの宝庫です。これらの情報を体系的に収集・分析する仕組みを構築することが重要です。

開発チームが「自分たちが作りたいもの」を作るのではなく、常に「顧客が本当に求めているものは何か」という問いに立ち返る文化を醸成することが、市場に受け入れられる製品を生み出すための第一歩となります。

スモールスタートで検証と改善を繰り返す

最初から完璧でフル機能の製品を目指すアプローチは、多くの時間とコストを要するだけでなく、市場のニーズとずれていた場合の失敗リスクが非常に高くなります。特に、変化の速い現代の市場においては、「小さく始めて、素早く学び、柔軟に方向転換する」アプローチが有効です。

これは、前述した「リーンスタートアップ」の考え方にも通じます。

- 仮説を立てる: 「私たちのターゲット顧客は、〇〇という課題を持っており、△△という機能があれば解決できるはずだ」といった仮説を立てます。

- MVP(最小限の製品)を作る: その仮説を検証するために必要最小限の機能だけを実装した製品(またはプロトタイプ)を、短期間かつ低コストで開発します。

- 市場で検証する: MVPを実際の顧客に使ってもらい、自分たちの仮説が正しかったのか、データやフィードバックを通じて検証します。

- 学習し、改善する: 検証結果から得られた学びをもとに、仮説を修正し、製品を改善します。場合によっては、当初のアイデアを捨てて、全く新しい方向に進む「ピボット(方向転換)」も行います。

この「仮説構築→MVP開発→検証→学習」のサイクルを高速で回すことで、大きな失敗を避けながら、徐々に製品を市場のニーズに適合させていくことができます。このアプローチを成功させるには、失敗を責めるのではなく、失敗から得られる「学び」を価値あるものとして捉える組織文化が不可欠です。

フレームワークを活用して客観的に分析する

製品開発のプロセスでは、アイデアの選別、コンセプトの策定、事業性の評価など、数多くの重要な意思決定が求められます。こうした場面で、個人の経験や勘、あるいは声の大きい人の意見だけに頼ってしまうと、判断を誤るリスクが高まります。

そこで有効なのが、ビジネスフレームワークを活用して、思考を整理し、客観的かつ多角的な視点から分析を行うことです。フレームワークは、複雑な状況をシンプルに捉え、論理的な意思決定をサポートするための「思考の型」や「共通言語」として機能します。

例えば、以下のようなフレームワークが製品開発の様々な場面で役立ちます。

- SWOT分析: 自社の「強み」「弱み」と、市場の「機会」「脅威」を整理し、事業戦略を立案する。

- 4P分析: 「製品(Product)」「価格(Price)」「流通(Place)」「プロモーション(Promotion)」の4つの観点からマーケティング戦略を具体化する。

- ペルソナ分析: ターゲット顧客を架空の人物として具体的に設定し、チーム内での顧客イメージを統一する。

これらのフレームワークを用いることで、議論のヌケモレを防ぎ、主観やバイアスに囚われない、データに基づいた冷静な判断が可能になります。重要なのは、フレームワークを埋めること自体を目的とするのではなく、それを活用してチームで議論を深め、より質の高い意思決定につなげることです。

ツールを導入して情報共有を円滑にする

製品開発は、企画、開発、マーケティング、営業など、様々な専門性を持つ部門やメンバーが連携して進めるチームスポーツです。プロジェクトを成功させるためには、関係者間でのスムーズな情報共有と円滑なコミュニケーションが欠かせません。

情報共有がうまくいかないと、以下のような問題が発生します。

- 最新の仕様書がどれか分からなくなり、古い情報に基づいて開発を進めてしまう。

- ある部門での決定事項が他の部門に伝わっておらず、後から手戻りが発生する。

- 誰がどのタスクを担当しているのか不明確で、進捗が遅れる。

- 議事録や重要な資料が個人のPCに保存されており、必要な時に見つけられない。

こうした問題を解決し、チームの生産性を向上させるために、ITツールの活用が非常に有効です。

- プロジェクト管理ツール: タスクの担当者や期限を明確にし、プロジェクト全体の進捗状況を可視化します。

- コミュニケーションツール: リアルタイムでの情報交換を促進し、部門間の壁を取り払います。

- ナレッジマネジメントツール: 仕様書や議事録、ノウハウといった情報を一箇所に集約し、誰もがいつでもアクセスできるようにします。

これらのツールを導入することで、情報の属人化を防ぎ、コミュニケーションコストを削減し、チーム全体が同じ目標に向かって効率的に作業を進める環境を整えることができます。

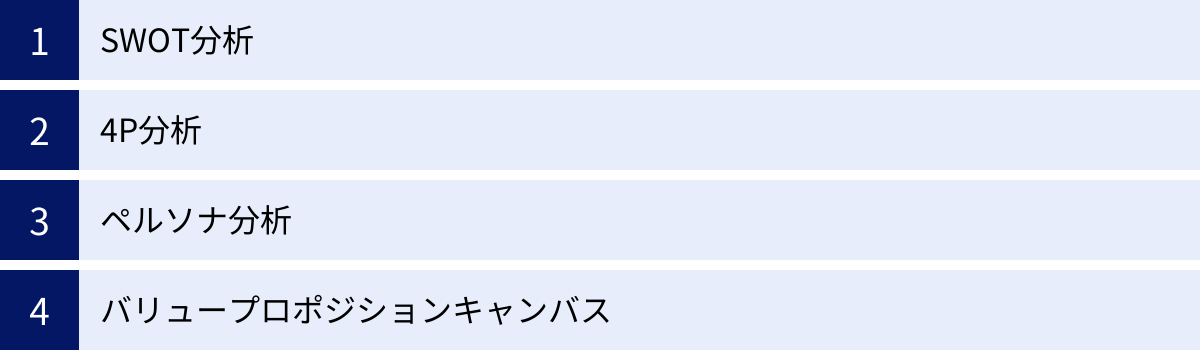

製品開発に役立つフレームワーク

前章で触れたように、フレームワークは製品開発における複雑な課題を整理し、客観的な意思決定を支援する強力なツールです。ここでは、特に製品開発の現場で頻繁に活用される4つの代表的なフレームワークについて、その概要と使い方を具体的に解説します。

SWOT分析

SWOT(スウォット)分析は、自社を取り巻く内部環境と外部環境を体系的に分析し、戦略立案の基礎とするためのフレームワークです。以下の4つの要素の頭文字から名付けられています。

- S (Strengths) – 強み: 内部環境のプラス要因。自社の持つ独自の技術、高いブランド力、優秀な人材など、競合他社に対する優位性。

- W (Weaknesses) – 弱み: 内部環境のマイナス要因。不足しているリソース、低い知名度、非効率な業務プロセスなど、競合に比べて劣っている点。

- O (Opportunities) – 機会: 外部環境のプラス要因。市場の成長、法改正による追い風、競合の撤退、新しい技術の登場など、自社にとって有利な変化。

- T (Threats) – 脅威: 外部環境のマイナス要因。市場の縮小、強力な競合の出現、景気の悪化、消費者の価値観の変化など、自社にとって不利な変化。

製品開発での活用シーン

アイデア創出や事業性分析の段階で活用します。SWOT分析を行うことで、「自社の強みを活かして、市場の機会をどう掴むか?(積極化戦略)」や「自社の弱みを克服しつつ、市場の脅威をどう回避するか?(防衛/撤退戦略)」といった、具体的な戦略の方向性を導き出すことができます。

4P分析

4P分析は、マーケティング戦略を立案・実行する際に考慮すべき4つの基本的な要素を整理するためのフレームワークです。別名、マーケティングミックスとも呼ばれます。製品を市場に投入し、販売を成功させるための具体的な施策を検討する際に非常に役立ちます。

- Product (製品): どのような製品(機能、品質、デザイン、ブランド)を市場に提供するのか。顧客のニーズを満たす価値は何か。

- Price (価格): その製品をいくらで販売するのか。コスト、競合価格、顧客が感じる価値などを考慮して設定する。

- Place (流通・場所): その製品をどこで、どのようにして顧客に届けるのか。販売チャネル(店舗、ECサイトなど)や物流網を検討する。

- Promotion (販促): その製品の存在や魅力をどのようにして顧客に伝え、購買を促すのか。広告、PR、SNS、セールスプロモーションなどの手法を検討する。

製品開発での活用シーン

主にコンセプト開発や市場導入計画の策定時に活用されます。4つのPは互いに密接に関連しているため、「高品質な製品(Product)なので、高めの価格(Price)で、高級百貨店(Place)で販売し、富裕層向けの雑誌広告(Promotion)を打つ」のように、各要素に一貫性を持たせることが重要です。

ペルソナ分析

ペルソナ分析は、製品やサービスの典型的なターゲットユーザー像を、架空の人物として具体的に設定する手法です。単に「30代女性」といった抽象的なターゲット設定ではなく、「鈴木花子、32歳、都内在住、IT企業勤務、趣味はヨガとカフェ巡り、最近の悩みは仕事とプライベートの両立…」のように、名前、年齢、職業、ライフスタイル、価値観、悩みなどを詳細に描き出します。

製品開発での活用シーン

コンセプト開発やUI/UX設計、プロモーション企画など、製品開発のあらゆる場面で活用できます。具体的なペルソナを設定することで、開発チームやマーケティングチームの間で「私たちの顧客はこういう人だ」という共通認識が生まれます。これにより、「花子さんなら、この機能は嬉しいだろうか?」「このデザインは花子さんの好みに合うだろうか?」といったように、常に顧客視点に立った議論や意思決定が可能になり、開発の方向性がブレにくくなります。

バリュープロポジションキャンバス

バリュープロポジションキャンバスは、「自社が提供する製品・サービスの価値(Value Proposition)」と「顧客が求めるもの(Customer Segment)」が、いかに合致しているかを可視化し、分析するためのフレームワークです。以下の2つの要素から構成されます。

- 顧客セグメント (右側):

- 顧客のジョブ: 顧客が片付けたいと思っている用事や解決したい課題。

- ゲイン (Gain): 顧客が求めている便益や喜び。

- ペイン (Pain): 顧客が抱えている不満、障害、リスク。

- 価値提案 (左側):

- 製品・サービス: 顧客に提供するもの。

- ゲインクリエイター: 顧客のゲイン(喜び)をどのように生み出すか。

- ペインリリーバー: 顧客のペイン(不満)をどのように解消・軽減するか。

製品開発での活用シーン

アイデア創出やコンセプト開発の段階で特に有効です。このキャンバスを埋めていくことで、自分たちの製品が、顧客の重要な課題を解決し、本当に望んでいる便益を提供できているか(=価値の適合、フィット)を客観的に検証できます。もし、顧客のペインやゲインに対応する価値提案ができていなければ、製品のコンセプトを見直す必要があることが明確になります。これは、独りよがりな製品開発を防ぐための強力なツールです。

製品開発の効率化に役立つツール

製品開発は多くの人々が関わる複雑なプロセスであり、その効率化と円滑な進行には適切なツールの活用が不可欠です。ここでは、製品開発の現場で広く利用されているツールを「プロジェクト管理」「コミュニケーション」「ナレッジマネジメント」の3つのカテゴリに分けて紹介します。

プロジェクト管理ツール

プロジェクト管理ツールは、タスクの割り当て、進捗の追跡、スケジュールの管理など、プロジェクト全体を可視化し、計画通りに進行させるためのツールです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Asana | タスク間の依存関係を明確に設定でき、複雑なプロジェクトの管理に適している。リスト、ボード、タイムライン(ガントチャート)、カレンダーなど多彩な表示形式を切り替えられるのが強み。 |

| Trello | 「ボード」「リスト」「カード」で構成されるカンバン方式のシンプルなインターフェースが特徴。直感的にタスクの状況を把握でき、個人のタスク管理から小規模チームでの利用に向いている。 |

| Backlog | 日本のヌーラボ社が開発。特にソフトウェア開発チームに人気で、バグ管理システム(BTS)やバージョン管理システム(Git/SVN)との連携機能が充実している。ガントチャートやWiki機能も搭載。 |

Asana

Asanaは、チームの仕事の計画、整理、管理を支援するワークマネジメントプラットフォームです。製品開発のロードマップ作成から、各機能開発の細かいタスク管理まで、プロジェクトの全体像と詳細をシームレスに把握できる点が魅力です。各タスクに担当者、期限、関連ファイルなどを紐付けられるため、「誰が」「何を」「いつまでに」やるべきかが一目瞭然となり、責任の所在が明確になります。(参照:Asana公式サイト)

Trello

Trelloは、付箋を貼ったり剥がしたりする感覚で使える、非常に直感的で視覚的なツールです。「未着手」「作業中」「レビュー中」「完了」といったステータスごとにリストを作成し、タスク(カード)をドラッグ&ドロップで移動させるだけで進捗を管理できます。アジャイル開発のスプリント管理や、個人のアイデア整理など、柔軟な使い方が可能です。(参照:Trello公式サイト)

Backlog

Backlogは、特にエンジニアにとって使いやすい機能が豊富なプロジェクト管理ツールです。ソースコードの変更履歴をタスクと関連付けたり、バグ報告を起票して担当者に割り当てたりといった、開発業務に特化した機能が強みです。もちろん、ガントチャート機能を使って全体のスケジュールを管理することも可能で、開発チームと他の部門との連携をスムーズにします。(参照:Backlog公式サイト)

コミュニケーションツール

コミュニケーションツールは、チーム内の情報交換を迅速かつ円滑にし、意思決定のスピードを向上させるためのツールです。メールに代わる主要なコミュニケーション手段として定着しています。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Slack | 「チャンネル」というトピック別の部屋で会話を整理できるのが最大の特徴。外部サービスとの連携機能が非常に豊富で、様々な通知をSlackに集約できる。 |

| Microsoft Teams | Microsoft 365(Word, Excel, PowerPointなど)との連携が強力。チャット、ビデオ会議、ファイル共有・共同編集がシームレスに行える統合プラットフォーム。 |

| Chatwork | 日本企業向けに設計されており、シンプルな操作性が特徴。チャット内でタスクを作成・管理できる機能があり、手軽なタスク管理も行える。 |

Slack

Slackは、「#開発チーム」「#マーケティング施策」「#競合情報」のように、プロジェクトやテーマごとにチャンネルを作成することで、情報が整理され、必要な議論に集中できる環境を提供します。メンションやスレッド機能を活用すれば、特定の相手に必要な情報を確実に伝えたり、一つの話題に関する議論をまとめたりすることも容易です。多くの外部ツールと連携できるため、情報ハブとしての役割も果たします。(参照:Slack公式サイト)

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、特にOffice製品を日常的に利用している組織にとって親和性が高いツールです。Teams上でWordやExcelのファイルを共有し、複数人で同時に編集するといった使い方ができ、ドキュメント作成の効率を大幅に向上させます。高品質なビデオ会議機能も標準で搭載されており、リモートワーク環境でのコラボレーションを強力に支援します。(参照:Microsoft公式サイト)

Chatwork

Chatworkは、ITツールに不慣れな人でも直感的に使えるシンプルなインターフェースが特徴です。チャットのメッセージをそのままタスクとして登録できる機能は、「〇〇さん、この件お願いします」といった会話の流れから、抜け漏れなくタスク管理へ移行できる点で非常に便利です。日本の中小企業を中心に広く導入されています。(参照:Chatwork公式サイト)

ナレッジマネジメントツール

ナレッジマネジメントツールは、仕様書、議事録、設計図、ノウハウといった、組織にとって重要な情報(ナレッジ)を一元的に蓄積・共有し、誰もが必要な情報にいつでもアクセスできるようにするためのツールです。

| ツール名 | 特徴 |

|---|---|

| Confluence | Atlassian社が提供。プロジェクト管理ツールJiraとの連携が強力で、開発ドキュメントの管理に最適。豊富なテンプレートと階層構造で情報を整理しやすい。 |

| NotePM | 日本製の社内wikiツール。「読んで欲しい人」に通知を送れる機能や、既読状況の確認機能があり、情報の伝達を確実に行える。強力な全文検索機能も特徴。 |

| Notion | ドキュメント作成、データベース、タスク管理、Wikiなど、様々な機能をブロックのように組み合わせて自由にページを作成できる。非常に高いカスタマイズ性が魅力。 |

Confluence

Confluenceは、特にアジャイル開発を行うチームにとってデファクトスタンダードとも言えるツールです。Jiraの課題(タスク)をConfluenceのページに埋め込んだり、Confluenceで作成した議事録からJiraの課題を作成したりと、シームレスな連携が可能です。製品要求仕様書や技術ドキュメント、議事録など、製品開発に関わるあらゆる情報を体系的に管理できます。(参照:Atlassian Confluence公式サイト)

NotePM

NotePMは、「社内の知恵袋」を作ることをコンセプトにしたツールです。WordやExcel、PDFなど、様々な形式のファイルをアップロードしても、その中身まで含めて全文検索できるため、過去の資料を探し出す手間を大幅に削減できます。見やすいマニュアルや日報、議事録などを簡単に作成できるテンプレートも豊富に用意されています。(参照:NotePM公式サイト)

Notion

Notionは、「オールインワンワークスペース」を標榜しており、その最大の特徴は圧倒的な柔軟性です。シンプルなメモ帳として使うことも、高機能なデータベースとして製品のロードマップを管理することも、チームのタスクボードとして使うことも可能です。様々な情報を一つのツールに集約できるため、複数のツールを使い分ける煩雑さから解放されます。(参照:Notion公式サイト)

まとめ

本記事では、製品開発の定義から始まり、成功に導くための具体的な7つのステップ、代表的な手法、成功のポイント、そして役立つフレームワークやツールに至るまで、製品開発の全体像を網羅的に解説してきました。

製品開発は、単に新しいモノを生み出す技術的な活動ではありません。市場の声を聴き、顧客の課題を深く理解し、事業としての成功を見据えながら、アイデアを具体的な価値へと昇華させていく、戦略的かつ創造的なプロセスです。その道のりには多くの困難が伴いますが、体系的なプロセスと適切な手法を用いることで、成功の確率は着実に高まります。

改めて、製品開発を成功に導くための要点を振り返ります。

- 明確なプロセスの遵守: 「アイデア創出」から「市場導入」まで、各ステップの目的を理解し、段階的にプロジェクトを進める。

- 顧客中心のアプローチ: すべての意思決定の根幹に「顧客のニーズ」を置き、独りよがりな開発を避ける。

- 客観的な分析と判断: フレームワークを活用し、主観や勘だけに頼らず、データに基づいた冷静な意思決定を行う。

- 柔軟な改善サイクル: スモールスタートを心掛け、「構築・計測・学習」のループを高速で回し、失敗から学びながら製品を市場に適合させていく。

- 円滑なチーム連携: ツールを効果的に活用し、部門間の情報共有とコミュニケーションを促進する。

これから製品開発に挑む方も、既に取り組んでいる方も、本記事で紹介した知識や考え方が、自社の製品開発プロセスを見直し、より良い製品を世に送り出すための一助となれば幸いです。成功する製品開発の鍵は、情熱と論理、そして絶え間ない学習と改善の姿勢にあります。