現代のビジネス環境は、変化のスピードが速く、将来の予測が困難な「VUCA時代」と呼ばれています。このような不確実性の高い状況下で、新しい製品やサービスを成功させることは容易ではありません。多大な時間とコストをかけて開発したプロダクトが、市場に受け入れられずに失敗に終わるケースは後を絶ちません。

この「誰にも使われないものを作ってしまう」という最大のリスクを回避するための開発アプローチとして、今、「MVP開発」が注目を集めています。スタートアップ企業はもちろん、大企業の新規事業開発においても、その有効性が広く認知されるようになりました。

MVP開発は、単なるコスト削減や開発期間短縮のための手法ではありません。その本質は、事業の成功確率を最大化するための、科学的かつ実践的なアプローチにあります。

この記事では、MVP開発の基本的な定義から、プロトタイプやPoCといった他の手法との違い、具体的なメリット・デメリット、そして成功に導くための進め方や重要なポイントまで、網羅的に解説します。これから新規事業を立ち上げる方、既存事業で新たなプロダクト開発を検討している方にとって、MVP開発は強力な武器となるはずです。ぜひ最後までご覧いただき、自社のプロジェクトを成功に導くヒントを見つけてください。

目次

MVP開発とは

MVP開発という言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味や目的を深く理解している人はまだ少ないかもしれません。ここでは、MVPの基本的な定義から、その目的、そしてなぜ現代のビジネスシーンでこれほどまでに注目されているのかを掘り下げていきます。

MVP(Minimum Viable Product)の定義

MVPとは、「Minimum Viable Product」の頭文字を取った略語です。日本語では一般的に「実用最小限の製品」や「価値を提供できる最小限の製品」と訳されます。

この言葉を提唱したのは、アメリカの起業家であるエリック・リース氏です。彼の著書『リーン・スタートアップ』の中で、MVPは以下のように定義されています。

「Minimum Viable Product(MVP)とは、構築(Build)-計測(Measure)-学習(Learn)のフィードバックループを、最小限の労力と開発期間で回すことを可能にする、新しい製品のバージョンのことである」

この定義を紐解くと、いくつかの重要なポイントが見えてきます。

まず、「Minimum(最小限)」という言葉です。これは、製品が持つ機能を最小限に絞り込むことを意味します。しかし、単に機能が少ないだけではMVPとは言えません。重要なのは、次の「Viable(実行可能、価値がある)」という言葉です。

「Viable」は、その製品がユーザーにとって何らかの価値を提供し、ユーザーが抱える課題を解決できる状態を指します。つまり、MVPとは、ユーザーが抱える最も重要な課題を解決するためのコア機能だけを搭載した、シンプルながらも実際に価値を提供できる製品なのです。機能が不十分な未完成品や、バグだらけで使い物にならない製品とは明確に区別されます。

そして最も重要なのが、MVPが「構築-計測-学習のフィードバックループ」を回すためのツールであるという点です。MVPは完成品ではなく、あくまでスタート地点です。市場にリリースすることで、実際のユーザーからフィードバックや利用データを収集(計測)し、そこから得られた学び(学習)を基に、製品を改善したり、事業の方向性を修正したりします。このサイクルを高速で回すことが、MVP開発の本質と言えます。

MVP開発の目的

MVP開発の最大の目的は、「不確実性を減らし、学習を最大化すること」です。新しい事業や製品には、常に「このアイデアは本当に市場に受け入れられるのか?」「ユーザーは本当にお金を払ってくれるのか?」といった不確実性がつきまといます。

従来の開発手法では、数ヶ月から数年かけてすべての機能を盛り込んだ完璧な製品を作り、市場に投入していました。しかし、この方法では、もし市場のニーズとずれていた場合、投じた時間とコストがすべて無駄になってしまうという大きなリスクがありました。

MVP開発は、このリスクを最小限に抑えるためのアプローチです。

MVP開発の具体的な目的は、以下の通りです。

- 仮説の検証:

事業の根幹をなす「顧客は誰か」「顧客はどんな課題を抱えているか」「我々のソリューションでその課題は解決できるか」といった最も重要な仮説(リーンキャンバスにおける「課題」と「ソリューション」)を、実際の市場で検証することが最大の目的です。机上の空論ではなく、現実のデータに基づいて事業の妥当性を判断します。 - 早期の市場投入と学習:

最小限の機能で開発するため、短期間で市場に製品をリリースできます。これにより、競合他社に先んじて市場でのポジションを築くと同時に、いち早く実際のユーザーからフィードバックを得て、製品改善のサイクルを開始することができます。 - 開発リソースの最適化:

ユーザーに求められていない機能や、優先度の低い機能の開発にリソースを費やすことを防ぎます。ユーザーが本当に価値を感じるコア機能に集中することで、開発コストと時間の無駄をなくし、投資対効果(ROI)を最大化します。 - 事業リスクの低減:

もし仮説が間違っていた場合でも、MVP開発であれば投下したリソースは最小限で済みます。これにより、事業の方向転換(ピボット)や、場合によっては撤退といった意思決定を、ダメージが少ない早期の段階で下すことが可能になります。

MVP開発は、単に「早く安く作る」ための手法ではなく、「賢く学び、失敗のリスクを管理しながら成功確率を高める」ための戦略的なアプローチなのです。

MVP開発が注目される理由

MVP開発がスタートアップだけでなく、多くの企業の新規事業開発で採用されるようになった背景には、現代のビジネス環境の劇的な変化があります。

- 市場の不確実性の増大(VUCA時代):

現代は、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字をとって「VUCAの時代」と呼ばれています。テクノロジーの進化、グローバル化、顧客ニーズの多様化などにより、市場環境は目まぐるしく変化し、数ヶ月先の未来さえ正確に予測することは困難です。このような状況下で、時間をかけて完璧な計画を立て、その通りに実行する従来のウォーターフォール型のアプローチは機能しにくくなっています。変化に柔軟に対応し、軌道修正を繰り返しながらゴールを目指すMVP開発のアプローチが、時代の要請に合致しているのです。 - 顧客ニーズの多様化と個別化:

インターネットとスマートフォンの普及により、顧客は膨大な情報にアクセスできるようになり、そのニーズはますます多様化・個別化しています。最大公約数的な製品では、顧客の心を掴むことは難しくなりました。MVP開発では、特定の課題を抱えるコアなターゲットユーザーに深く刺さる製品を目指し、実際のフィードバックを基に改善を重ねるため、多様化するニーズに的確に応えやすくなります。 - 技術の進化と開発コストの低下:

クラウドコンピューティング(AWS, Azure, GCPなど)、オープンソースソフトウェア、APIエコノミーの発展により、以前よりもはるかに低コストで迅速にソフトウェアを開発できる環境が整いました。これにより、企業は小さな失敗を許容しやすくなり、新しいアイデアを気軽に試す文化が生まれました。MVP開発は、この技術的背景に支えられて、より実践しやすいものとなっています。 - デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速:

多くの企業が、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革するDXに取り組んでいます。DX推進においては、既存のやり方にとらわれず、新しい価値創出に挑戦する必要があります。しかし、社内に前例のない取り組みには不確実性が伴います。そこで、小さく始めて素早く検証し、成功の確度を高めながら段階的に投資を拡大していくMVP開発のアプローチが、DXプロジェクトのリスク管理手法として非常に有効であると認識されています。

これらの理由から、MVP開発は単なる開発手法のトレンドに留まらず、不確実な時代を生き抜くための必須の経営戦略として、その重要性を増しているのです。

MVP開発と他の手法との違い

MVP開発を正しく理解し、効果的に活用するためには、類似する他の開発手法や概念との違いを明確に把握しておくことが不可欠です。ここでは、特に混同されがちな「プロトタイプ」「PoC(概念実証)」「アジャイル開発」「ウォーターフォール開発」との違いを、それぞれの目的や役割に焦点を当てて解説します。

これらの手法は対立するものではなく、プロジェクトのフェーズや目的に応じて組み合わせて使われることもあります。違いを理解することで、状況に応じて最適な手法を選択できるようになります。

| 手法 | 主な目的 | 対象オーディエンス | 成果物の特徴 |

|---|---|---|---|

| MVP開発 | 市場での仮説検証、ユーザーからの学習、事業性の確認 | 実際のアーリーアダプター、市場 | 価値を提供できる最小限の機能を持つ「製品」 |

| プロトタイプ | UI/UXの確認、デザイン・操作性の検証、アイデアの具体化 | 開発チーム、クライアント、一部のユーザー | 動作しない、または部分的に動作する「模型」 |

| PoC(概念実証) | 技術的な実現可能性の検証、アイデアの妥当性評価 | 主に内部関係者、専門家、経営層 | 検証レポート、限定的なデモ環境 |

| アジャイル開発 | 柔軟で迅速なソフトウェア開発、仕様変更への対応 | 開発チーム、プロダクトオーナー | スプリントごとにリリースされる動作するソフトウェア |

| ウォーターフォール開発 | 計画通りのシステム構築、品質の確保 | クライアント、プロジェクト管理者 | 全ての要件を満たした「完成品」 |

プロトタイプとの違い

プロトタイプとMVPは、製品開発の初期段階で作成されるという点で共通していますが、その目的と機能性において根本的な違いがあります。

プロトタイプの目的は「アイデアの可視化と操作性の確認」です。頭の中にあるアイデアや画面デザインを、実際に目に見える形にすることで、関係者間の認識を合わせたり、ユーザーインターフェース(UI)やユーザーエクスペリエンス(UX)が直感的で使いやすいかを確認したりするために作られます。

プロトタイプには様々な種類があります。

- ペーパープロトタイプ: 紙に手書きで画面を描いたもの。最も手軽に作成できます。

- ワイヤーフレーム: 画面のレイアウトや要素の配置を示す、骨組みのような設計図。

- モックアップ: ワイヤーフレームに色や画像などを加え、完成イメージに近い見た目にした静的なデザイン案。

- クリッカブルプロトタイプ: FigmaやAdobe XDなどのツールを使い、画面遷移などを擬似的に操作できるようにしたもの。

これらはあくまで「模型」や「シミュレーション」であり、実際に裏側でデータが動いたり、ロジックが処理されたりすることはありません。 そのため、プロトタイプは「このボタンを押したらどうなるか」といった操作感は検証できますが、「ユーザーがこの機能に本当にお金を払う価値を感じるか」といった事業の根幹に関わる仮説を検証するには不十分です。

一方、MVPの目的は「価値仮説の検証」です。MVPは、プロトタイプとは異なり、実際にユーザーが利用できる「製品」です。バックエンドの処理も実装されており、ユーザーは自身のデータを入力し、その結果として何らかの価値(課題解決)を得ることができます。この一連の体験を通じて、開発者は「ユーザーが本当にこの製品を使い続けてくれるか」「対価を払ってくれるか」といった、より深いレベルの仮説を検証します。

つまり、プロトタイプが「How(どのように作るか)」の検証に重点を置くのに対し、MVPは「Why(なぜ作るのか、それは価値があるのか)」の検証に重点を置くと言えます。

PoC(概念実証)との違い

PoC(Proof of Concept:概念実証)もまた、MVPとしばしば混同される用語です。PoCとMVPは、どちらも本格的な開発に入る前にアイデアを検証するステップですが、検証する対象が異なります。

PoCの主な目的は「技術的な実現可能性の検証」です。新しい技術や前例のないアルゴリズム、複雑なシステム連携などを含むアイデアに対して、「そもそも、このアイデアは技術的に実現できるのか?」という問いに答えるために行われます。

例えば、「AIを使って特定の画像を自動で識別するシステム」というアイデアがあった場合、PoCでは、そのAIモデルが本当に必要な精度で画像を識別できるのかを、小規模なデータセットや限定的な環境で実験・検証します。この段階では、ユーザーインターフェースや市場性は二の次で、あくまで技術的なハードルをクリアできるかどうかが焦点となります。PoCは主に開発チームや専門家など、クローズドな環境で行われることがほとんどです。

一方、MVPの目的は「市場受容性の検証」です。技術的に実現可能であることは、ある程度分かっている(あるいはPoCで確認済み)という前提の上で、「その技術を使って作った製品を、本当にお客様が欲しがり、使ってくれるのか?」というビジネス上の仮説を検証します。

そのため、MVPは実際の市場にリリースされ、不特定多数のユーザー(アーリーアダプター)に使ってもらう必要があります。PoCが技術的なリスクを評価するものであるのに対し、MVPは市場リスク・ビジネスリスクを評価するものである、と整理すると分かりやすいでしょう。

多くの場合、開発プロセスは「PoCで技術的実現性を確認し、その後にMVPで市場性を検証する」という流れを辿ります。

アジャイル開発との違い

アジャイル開発とMVP開発は、非常に関連性が高く、しばしばセットで語られますが、概念のレイヤーが異なります。

アジャイル開発は「ソフトウェアをどのように開発するか」という具体的な“手法”を指します。「アジャイル」とは「素早い」「機敏な」という意味で、仕様変更や顧客の要求に柔軟かつ迅速に対応することを目的とした開発手法の総称です。

アジャイル開発では、開発プロセスを「イテレーション」や「スプリント」と呼ばれる1〜4週間程度の短い期間に区切ります。そして、この短いサイクルの中で「計画→設計→実装→テスト」を繰り返し、スプリントの終わりには必ず動作するソフトウェアの一部をリリースします。これにより、早期にフィードバックを得ながら、プロダクトを段階的に成長させていくことができます。代表的なフレームワークに「スクラム」や「エクストリーム・プログラミング(XP)」などがあります。

一方、MVP開発は「何を開発するか」という“戦略”や“アプローチ”を指します。つまり、製品開発の初期段階において、市場の仮説を検証するために、どのような機能を持つ製品を、どのタイミングでリリースすべきか、という考え方です。

この二つの関係は、「MVPという戦略を実現するために、アジャイル開発という手法が非常に適している」と理解すると良いでしょう。MVPをリリースした後も、ユーザーからのフィードバックを基に継続的な改善(構築-計測-学習のループ)を回していく必要があります。短いサイクルで開発とリリースを繰り返すアジャイル開発は、このMVP開発の思想と非常に相性が良いのです。

まとめると、アジャイル開発はプロセスの話、MVP開発はプロダクト戦略の話、ということです。MVPをウォーターフォール開発で作ることも理論上は可能ですが、その後の改善サイクルを考えると、アジャイル開発を選択するのが一般的です。

ウォーターフォール開発との違い

ウォーターフォール開発は、MVP開発やアジャイル開発とは対極にある、古典的な開発手法です。

ウォーターフォール開発は、滝(ウォーターフォール)の水が上から下に流れるように、開発工程を一直線に進める手法です。「要件定義→外部設計→内部設計→プログラミング→テスト→リリース」といった各工程を順番に完了させ、原則として前の工程には戻らない(後戻りしない)ことを前提としています。

この手法は、開発の初期段階で仕様や要件が完全に固まっており、途中で変更が発生しないような、大規模でミッションクリティカルなシステム(例:銀行の勘定系システム、公共インフラの制御システムなど)の開発に向いています。全体のスケジュールやコストが見積もりやすく、進捗管理がしやすいというメリットがあります。

しかし、ウォーターフォール開発の最大の弱点は、変化への対応力がないことです。開発途中で市場のニーズが変わったり、仕様の不備が見つかったりしても、手戻りには多大なコストと時間がかかります。そして、ユーザーが実際に製品に触れるのは、すべての開発が完了した最後です。その時点で「求めていたものと違う」となれば、プロジェクトは失敗に終わってしまいます。

一方、MVP開発は、まさにこのウォーターフォール開発のリスクを回避するために生まれました。 最初から完璧な製品を目指すのではなく、まず最小限の製品(MVP)を市場に投入し、ユーザーの反応を見ながら製品を育てていきます。仕様は最初から固定せず、学習を通じて変化させていくことが前提です。

つまり、ウォーターフォール開発が「計画」と「実行」を重視するのに対し、MVP開発は「仮説」と「検証」を重視するという点で、根本的な思想が異なると言えるでしょう。

MVP開発のメリット

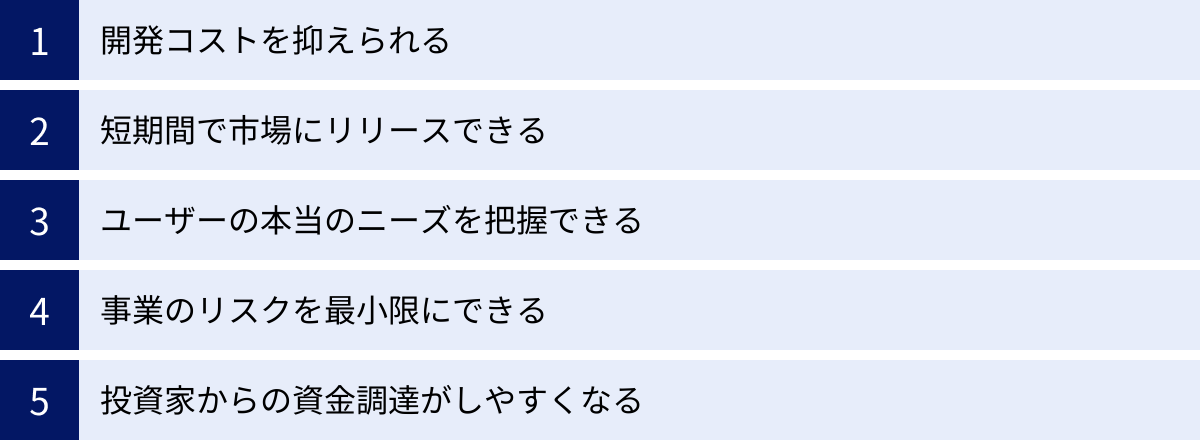

MVP開発を導入することは、企業にとって多くのメリットをもたらします。それは単に開発プロセスを効率化するだけでなく、事業全体の成功確率を高めることにも繋がります。ここでは、MVP開発がもたらす5つの主要なメリットについて、具体的に解説していきます。

開発コストを抑えられる

MVP開発の最も分かりやすく、直接的なメリットは、開発にかかる初期コストを大幅に抑制できることです。

従来のウォーターフォール型開発では、事業計画の段階で想定されるすべての機能を盛り込んだ「完璧な製品」を最初から作ろうとします。これには、膨大な開発費用と時間が必要になります。しかし、その機能の中には、「あったら便利かもしれない」という程度のものや、開発者の思い込みで作られたものも多く含まれがちです。調査によれば、ソフトウェア製品の機能の多くは、ほとんど、あるいは全く使われていないというデータもあります。

MVP開発では、このような無駄を徹底的に排除します。まず、「ユーザーが抱える最も深刻な課題を解決する」という一点に集中し、そのために必要不可欠なコア機能は何かを徹底的に議論します。 そして、そのコア機能のみを実装した製品を開発します。

例えば、新しいSNSアプリを開発する場合、最初に実装するのは「投稿機能」と「閲覧機能」だけかもしれません。チャット機能、グループ機能、イベント機能、ライブ配信機能といった豊富な機能は、すべて後のフェーズに回します。これにより、初期の開発スコープを劇的に小さくすることができ、結果として人件費やインフラコストなどの初期投資を最小限に抑えることが可能になります。

「作らないものを決める」勇気を持つことが、MVP開発におけるコスト削減の鍵です。本当に必要な機能だけにお金と時間を集中投下することで、投資対効果(ROI)を最大化できるのです。

短期間で市場にリリースできる

開発コストの抑制と密接に関連するのが、市場投入までの時間(Time to Market)を劇的に短縮できるというメリットです。

開発する機能が少なければ、当然、開発期間も短くなります。すべての機能を実装するのに1年かかっていたプロジェクトが、MVP開発であれば2〜3ヶ月で最初のバージョンをリリースできる、といったケースも珍しくありません。

このスピード感は、変化の激しい現代の市場において極めて重要です。

- 先行者利益の獲得: 競合他社よりも早く市場に製品を投入することで、ブランドの認知度を高め、初期ユーザーを獲得しやすくなります。市場での「最初の選択肢」としての地位を築くことは、後発組に対する大きなアドバンテージとなります。

- 機会損失の防止: 長い開発期間中に、市場のトレンドが変わってしまったり、強力な競合が出現してしまったりするリスクがあります。短期間でリリースすることで、捉えたビジネスチャンスを逃すことなく、時流に乗ることができます。

- 学習サイクルの早期開始: MVP開発の真価はリリース後に発揮されます。 市場に早く投入できれば、その分、早くユーザーからのフィードバックという最も貴重な資源を得ることができます。このフィードバックを基にした改善サイクル(構築-計測-学習)をいち早く開始できることは、製品を正しい方向へ進化させる上で決定的な意味を持ちます。

完璧を目指してリリースが遅れるよりも、不完全でも早くリリースして市場から学ぶ。このスピード感が、MVP開発の大きな強みです。

ユーザーの本当のニーズを把握できる

企業が陥りがちな失敗の一つに、「自分たちが良いと思うもの」と「ユーザーが本当に求めているもの」の間にギャップが生じてしまうことがあります。どれだけ社内で議論を重ね、緻密な市場調査を行っても、それはあくまで仮説に過ぎません。

MVP開発は、この仮説を現実の市場で検証し、ユーザーの「本当のニーズ」を直接的に把握するための最も効果的な方法です。

MVPをリリースすると、ユーザーは製品を実際に利用し、その行動がデータとして記録されます。

- どの機能がよく使われているか?

- ユーザーはどこで離脱してしまうのか?

- 特定のユーザーセグメントはどのような使い方をしているか?

このような定量的な行動データは、ユーザーの無意識のニーズや本音を雄弁に物語ります。 例えば、「開発チームが最も力を入れた機能Aは全く使われず、おまけ程度に付けた機能Bがヘビーユーズされている」といった発見は、MVP開発ならではのものです。

さらに、アンケートやユーザーインタビュー、カスタマーサポートへの問い合わせといった定性的なフィードバックを組み合わせることで、データの裏にある「なぜ?」を深く理解することができます。「この機能が使いにくいのはなぜか」「次に追加してほしい機能は何か」「この製品のどこに最も価値を感じているか」といった生の声を直接聞くことで、机上の空論では決して得られない、リアルなインサイトを獲得できます。

このように、実際のユーザー行動と声に基づいて製品開発を進めることで、開発者の思い込みを排除し、真にユーザーに愛される製品へと進化させていくことが可能になります。

事業のリスクを最小限にできる

新規事業開発は常に高いリスクを伴います。その中でも最大の事業リスクは、「時間とコストをかけて作った製品が、誰にも必要とされなかった」という事態です。

MVP開発は、この最大のリスクを正面から管理し、最小化するためのアプローチです。

まず、前述の通り、初期投資を最小限に抑えることで金銭的なリスクを低減します。もしMVPが市場に全く受け入れられなかったとしても、失うものは限定的です。これは、全機能を開発してから失敗が判明する場合に比べて、ダメージが格段に小さいことを意味します。

さらに重要なのが、早期に「失敗」を検知できることです。MVPをリリースし、その反応を見ることで、自分たちの仮説が正しかったのか、間違っていたのかを早い段階で知ることができます。もし仮説が間違っていた(=製品が使われない)と分かれば、そこで迅速に事業の方向転換(ピボット)を検討できます。

例えば、「個人向けのタスク管理ツール」として開発したMVPが全く受け入れられなかったが、一部の小規模チームが情報共有ツールとして使ってくれていることが分かったとします。この場合、「法人向けのコラボレーションツール」へと事業の軸足を移す、というピボットの判断が可能になります。

このような学習に基づく軌道修正を柔軟に行えることこそが、MVP開発の真骨頂です。小さな失敗を許容し、それを学びの機会として次に活かすことで、最終的な大失敗を防ぎ、事業全体の成功確率を高めることができるのです。

投資家からの資金調達がしやすくなる

特にスタートアップにとって、外部からの資金調達は事業を成長させる上で不可欠な要素です。投資家は、将来性のあるビジネスに投資したいと考えていますが、単なるアイデアや事業計画書だけでは、そのポテンシャルを判断するのは困難です。

ここで、MVPが強力な武器となります。

投資家に対して、「私たちのアイデアは、これだけのユーザーに受け入れられ、実際に使われています」という客観的な事実(トラクション)を示すことができるからです。

MVPを通じて得られた以下のようなデータは、何百ページの事業計画書よりも雄弁に事業の魅力を語ります。

- アクティブユーザー数とその増加率

- 顧客獲得コスト(CAC)と顧客生涯価値(LTV)

- コンバージョン率やリテンション率(継続率)

- ユーザーからのポジティブなフィードバックや推薦の声

MVPは、アイデアが単なる空想ではなく、現実に市場価値を持つことの証明となります。実際に動く製品があり、そこに熱心なユーザーがいるという事実は、投資家にとって投資判断の大きな安心材料となります。これにより、アイデアだけの段階に比べて、はるかに有利な条件で資金調達交渉を進めることが可能になります。

MVPは、ユーザーの課題を解決するだけでなく、投資家の不安を解消し、事業の未来を切り拓くための重要なマイルストーンでもあるのです。

MVP開発のデメリット・注意点

MVP開発は多くのメリットを持つ強力なアプローチですが、万能ではありません。その特性を正しく理解せず、安易に導入すると、かえってプロジェクトを失敗に導く危険性もあります。ここでは、MVP開発に取り組む上で知っておくべきデメリットや注意点を3つの観点から解説します。

緻密な仮説検証が必要になる

MVP開発の成功は、その土台となる「仮説」の質に大きく依存します。MVPは、あくまで仮説を検証するためのツールです。もし検証すべき仮説が曖昧だったり、的を射ていなかったりすると、MVPをリリースしても有益な学びを得ることはできません。

「何を検証するために、このMVPを作るのか?」という問いに明確に答えられない状態で開発を進めてしまうと、単に機能が少ないだけの、中途半端で魅力のない製品が生まれるだけです。

これを避けるためには、開発に着手する前に、以下の点を徹底的に突き詰める必要があります。

- ターゲット顧客は誰か?(Who)

- どのような属性(年齢、性別、職業など)で、どのような状況にいる人たちなのか。ペルソナを具体的に設定することが有効です。

- 顧客はどのような課題(ペイン)を抱えているか?(What)

- その課題は、顧客にとってどれほど深刻で、頻繁に発生するものなのか。数ある課題の中から、最も解決すべき「Must-have(なくてはならない)」な課題を見極める必要があります。

- 我々のソリューションは、その課題をどのように解決するのか?(How)

- 提供する製品やサービスの中核となる価値(コアバリュー)は何か。競合の解決策と比べて、何が優れているのか。

- 仮説が正しかったと、どのように判断するのか?(Metrics)

- 検証の成否を判断するための具体的な指標(KPI)を事前に設定しておく必要があります。(例:リリース後1ヶ月のユーザー登録数1,000人、リテンション率20%など)

これらの仮説を構築するプロセスは、地道で時間のかかる作業です。市場調査、競合分析、ユーザーインタビューなどを通じて、解像度の高い仮説を立てることが、MVP開発の成否を分ける最初の関門となります。「とりあえず作ってみよう」という安易な考えは、失敗への近道です。

ユーザーに未完成品という誤解をされる可能性がある

MVPの「Minimum(最小限)」という言葉は、しばしば誤解を招きます。これを「最低限の品質で良い」「バグがあっても構わない」と捉えてしまうと、大きな問題を引き起こす可能性があります。

MVPで削ぎ落とすべきは、あくまで「機能の数」であって、「製品の品質」ではありません。 MVPに含めると決めたコア機能については、ユーザーがストレスなく利用でき、その価値を確実に体験できるだけの品質を担保する必要があります。

もし、提供するMVPが以下のような状態であれば、ユーザーは「未完成品」「使い物にならない製品」というネガティブな印象を抱いてしまいます。

- バグが多く、頻繁にクラッシュする

- 動作が極端に遅い

- UIが分かりにくく、操作に迷う

- セキュリティが脆弱である

このような質の低い製品をリリースしてしまうと、初期に触れてくれた貴重なユーザー(アーリーアダプター)を失望させ、二度と戻ってきてもらえなくなるかもしれません。さらに悪いことに、「あの会社の製品は品質が低い」という悪評が広まり、企業全体のブランドイメージを大きく損なうリスクもあります。

重要なのは「Minimum」と「Viable」のバランスです。MVPは「Minimum Viable Product(実用最小限の製品)」であって、「Minimum Crappy Product(最低のガラクタ製品)」ではありません。 ユーザーが「機能は少ないけれど、このコアな価値は素晴らしい。これからに期待したい」と感じられるような、信頼できる(Reliable)、使いやすい(Usable)、そして心惹かれる(Lovable)体験を提供することが不可欠です。

継続的な改善と開発が必須になる

MVP開発における最大の勘違いの一つが、「MVPをリリースすれば終わり」と考えてしまうことです。実際には、MVPのリリースはゴールではなく、壮大な学習プロセスの始まりに過ぎません。

MVP開発の本質は、前述の通り「構築(Build)-計測(Measure)-学習(Learn)」のフィードバックループを回し続けることにあります。MVPをリリースしてユーザーデータを「計測」し、そこから得たインサイトを「学習」し、次の製品改善に活かす(再び「構築」する)。このサイクルを高速で繰り返すことで、製品は市場のニーズに適応し、成長していきます。

これは、MVPをリリースした後に、継続的に製品を改善・開発していくための体制とリソース(人員、予算)が必須であることを意味します。

- フィードバック収集・分析の仕組み: ユーザーからのフィードバック(問い合わせ、レビュー、SNSでの言及など)を効率的に収集し、アクセス解析データと合わせて分析する専門の担当者やチームが必要です。

- 開発リソースの確保: 分析結果に基づいて、機能の改善や追加、バグ修正などを迅速に行うためのエンジニアやデザイナーを確保し続けなければなりません。

- プロダクトロードマップの管理: ユーザーからの要望は無限に寄せられます。それらをすべて鵜呑みにするのではなく、事業の方向性やビジョンと照らし合わせ、開発の優先順位を判断し、プロダクト全体のロードマップを管理するプロダクトマネージャーの役割が極めて重要になります。

「作って終わり」のウォーターフォール開発とは異なり、MVP開発は「育て続ける」コミットメントが求められるアプローチです。この継続的な改善プロセスを維持する覚悟と計画なしにMVP開発を始めると、せっかくリリースしたMVPが放置され、宝の持ち腐れとなってしまうでしょう。

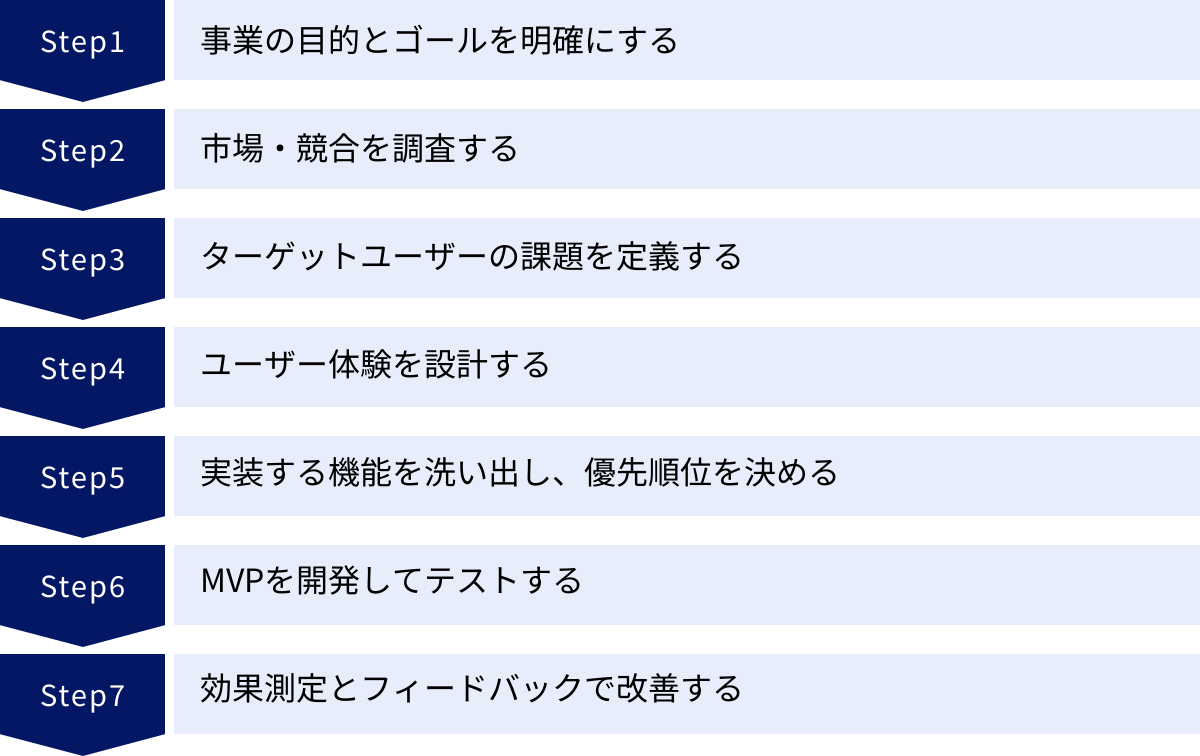

MVP開発の進め方【7ステップ】

MVP開発を成功に導くためには、体系立てられたプロセスに沿って進めることが重要です。ここでは、アイデアの着想からリリース後の改善までを網羅した、実践的な7つのステップを解説します。これらのステップは一直線に進むだけでなく、時には前のステップに戻って見直すことも含め、反復的に行われるのが特徴です。

① 事業の目的とゴールを明確にする

すべての始まりは、「なぜ、この事業を行うのか?」という問いに答えることです。技術や機能からスタートするのではなく、事業が解決しようとしている社会的な課題や、最終的に達成したいビジョンを明確に定義します。

- 事業のミッション・ビジョン: この製品・サービスを通じて、世の中をどのように良くしたいのか?5年後、10年後にどのような世界を実現したいのか?この根本的な目的意識が、チームのモチベーションを維持し、困難な局面での意思決定の拠り所となります。

- ビジネスゴール(KGI)の設定: ビジョンをより具体的な目標に落とし込みます。これは、事業の成功を測るための最重要指標(KGI: Key Goal Indicator)となります。例えば、「3年後に市場シェア10%を獲得する」「5年後に年間売上10億円を達成する」といった、定量的で期限を定めた目標を設定します。

この最初のステップで事業の「北極星」を定めることで、以降のすべての活動がその達成に向けて一貫性を持つようになります。

② 市場・競合を調査する

次に、自分たちが参入しようとしている市場環境を客観的に把握します。思い込みや希望的観測を排除し、事実に基づいて戦略を立てるための重要なステップです。

- 市場規模と成長性の分析: ターゲットとする市場はどのくらいの大きさで、今後どのように成長していく見込みか。公的な統計データや調査レポートを活用して分析します。

- 競合分析: 同じ市場にはどのような競合製品・サービスが存在するのか。それぞれの強み・弱み、価格設定、ターゲット顧客、マーケティング戦略などを徹底的に調査します。競合のレビューやSNSでの評判を調べることも有効です。

- フレームワークの活用: 3C分析(Customer: 顧客、Competitor: 競合、Company: 自社)やPEST分析(Politics: 政治、Economy: 経済、Society: 社会、Technology: 技術)といったフレームワークを用いることで、多角的な視点から市場環境を体系的に整理できます。

この調査を通じて、市場における自社のユニークな立ち位置(ポジショニング)や、競合に対する差別化のポイントを明確にしていきます。

③ ターゲットユーザーの課題を定義する

市場全体を把握したら、次は焦点を絞り、具体的な「顧客」と、その顧客が抱える「課題」を深く掘り下げていきます。MVP開発の成否は、この「誰の、どんな課題を解決するのか」という定義の解像度にかかっていると言っても過言ではありません。

- ペルソナの設定: 調査で得た情報をもとに、理想的な顧客像である「ペルソナ」を具体的に設定します。氏名、年齢、職業、家族構成、価値観、ITリテラシーといった詳細なプロフィールを描くことで、チーム内でターゲットユーザーのイメージを共有しやすくなります。

- カスタマージャーニーマップの作成: ペルソナが、ある目的を達成しようとする際の一連の行動、思考、感情を時系列で可視化します。このプロセスの中で、ユーザーがどのような不満、不安、非効率を感じているか(=ペインポイント)を洗い出します。

- 課題の優先順位付け: 洗い出したペインポイントの中から、「最も深刻で、解決されればユーザーが喜んでお金を払うほどの課題は何か?」を見極めます。「あったら便利(Nice-to-have)」な課題ではなく、「なくては困る(Must-have)」レベルの課題にフォーカスすることが重要です。

この段階で、直接ターゲットユーザー候補にインタビューを行い、仮説をぶつけてみることも非常に有効です。

④ ユーザー体験を設計する

解決すべき課題が明確になったら、その課題を解決するための具体的なソリューション、つまりユーザー体験(UX)を設計します。

- コアとなる価値提案(Value Proposition): 私たちの製品は、ユーザーの課題をどのように解決し、どのような独自の価値を提供するのか。この中核的な価値を、簡潔で分かりやすい言葉で定義します。

- ユーザーストーリーの作成: 「<ユーザータイプ>として、<達成したいゴール>を達成したい。なぜなら、<得られるメリット>があるからだ」という形式で、ユーザーが製品を使って目的を達成するまでのシナリオを記述します。これにより、開発すべき機能がユーザー視点で明確になります。

- ユーザーフローの設計: ユーザーが製品を使い始めてから、主要なタスクを完了するまでの一連の画面遷移や操作の流れを設計します。ユーザーが迷うことなく、スムーズに価値を体験できるような導線を考えます。

この段階では、ワイヤーフレームやプロトタイプを作成し、具体的な画面イメージを共有しながら議論を進めると効果的です。

⑤ 実装する機能を洗い出し、優先順位を決める

ユーザー体験の設計をもとに、それを実現するために必要な機能をすべて洗い出します。そして、その中からMVPに含めるべき「必要最低限の機能」を選び抜きます。この選別プロセスが、MVP開発における最も重要な意思決定の一つです。

- 機能のブレインストーミング: ユーザーストーリーを実現するために考えられる機能を、大小問わずすべてリストアップします。

- ユーザーストーリーマッピング: 洗い出した機能を、ユーザーの行動の時系列(横軸)と優先度(縦軸)でマッピングする手法です。ユーザーが最初から最後まで一貫した価値を体験できる最小限の機能セット(マッピング図の上部を横に切るライン)を視覚的に特定するのに役立ちます。

- 優先順位付けフレームワークの活用:

- MoSCoW分析: 機能を「Must-have(必須)」「Should-have(あるべき)」「Could-have(あってもよい)」「Won’t-have(今回は含めない)」の4つに分類します。MVPには「Must-have」のみを含めるのが原則です。

- インパクト・エフォートマトリクス: 各機能を「ユーザーへのインパクト(効果)」と「開発工数(エフォート)」の2軸で評価し、プロットします。「インパクトが大きく、エフォートが小さい」機能が最も優先度が高くなります。

このステップでは、「捨てる勇気」が求められます。魅力的に見える機能でも、コアな課題解決に直結しないものは、思い切って次以降のバージョンに回す決断が必要です。

⑥ MVPを開発してテストする

優先順位付けされた機能リストに基づき、いよいよ実際の開発(プログラミング)に着手します。このフェーズでは、アジャイル開発(特にスクラム)の手法を用いるのが一般的です。

- アジャイル開発の実施: 1〜2週間のスプリント単位で開発を進め、スプリントごとに動作するソフトウェアを作成します。定期的に進捗を確認し、問題があればすぐに対応できるため、手戻りを最小限に抑えられます。

- 品質の確保: 機能は最小限でも、品質は妥協しません。開発チーム内でコードレビューや単体テスト、結合テストを徹底し、バグの少ない安定した製品を目指します。

- 受入テスト(UAT): リリース直前に、実際のユーザーに近い環境でテストを行います。社内の他部署のメンバーや、協力的な一部のユーザーにMVPを試してもらい、フィードバックを収集します。ここで見つかった重大な問題は、リリース前に修正します。

開発プロセス全体を通じて、プロダクトオーナー、開発者、デザイナーが密にコミュニケーションを取り、認識のズレがないように進めることが重要です。

⑦ 効果測定とフィードバックで改善する

MVPのリリースは、ゴールではなくスタートです。ここからが、MVP開発の本番である「構築-計測-学習」のフィードバックループを回すフェーズです。

- 効果測定(計測): ステップ①で設定したKGIを分解した、より具体的なKPI(重要業績評価指標)を計測します。

- 定量的データの収集: Google Analyticsなどのアクセス解析ツールを導入し、ユーザー数、ページビュー、コンバージョン率、リテンション率、利用機能の頻度などを計測します。

- 定性的データの収集: ユーザーアンケート、NPS(ネットプロモータースコア)調査、カスタマーサポートへの問い合わせ、SNS上の口コミなどを収集します。直接ユーザーインタビューを実施し、製品の利用文脈や感情を深く理解することも極めて重要です。

- 分析と学習: 収集した定量的データ(What: 何が起きているか)と定性的データ(Why: なぜそれが起きているか)を突き合わせ、ユーザー行動の背後にあるインサイトを抽出します。「仮説は正しかったか?」「どこに改善の機会があるか?」を分析し、次のアクションに繋がる「学び」を得ます。

- 次のサイクルの計画: 学習した内容に基づき、プロダクトバックログ(開発機能リスト)を見直し、次に改善・追加すべき機能の優先順位を再設定します。そして、再びステップ⑤や⑥に戻り、次の開発サイクルを開始します。

このループを粘り強く、そして迅速に回し続けることで、製品は市場に最適化され、着実に成長していくのです。

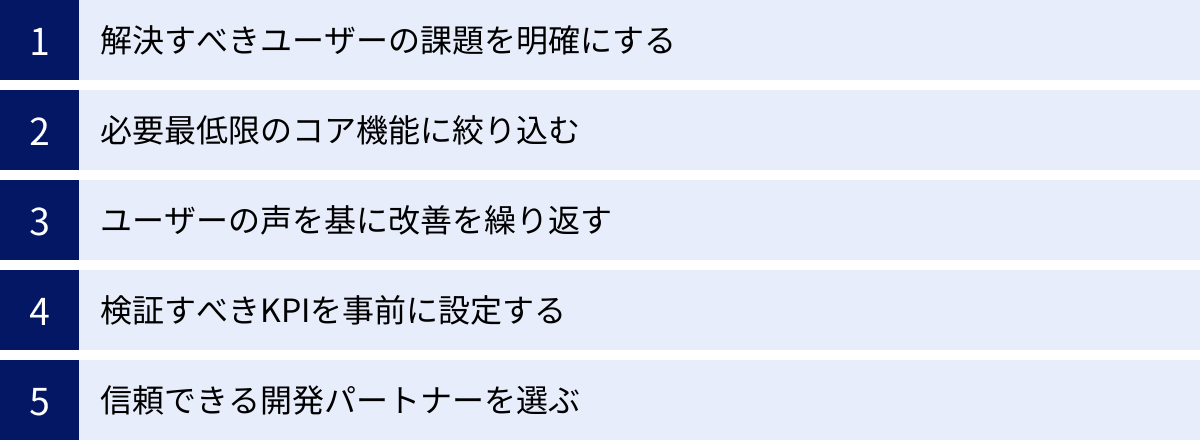

MVP開発を成功させるためのポイント

MVP開発のプロセスをただなぞるだけでは、必ずしも成功するとは限りません。その思想を深く理解し、いくつかの重要なポイントを常に意識することが不可欠です。ここでは、MVP開発プロジェクトを成功に導くための5つの鍵となるポイントを解説します。

解決すべきユーザーの課題を明確にする

これはMVP開発の進め方でも触れましたが、成功のためには何度でも強調すべき最も重要なポイントです。すべての活動の出発点は、「誰の、どんな課題を解決するのか」という一点にあります。

多くの失敗するプロジェクトは、「こんな機能があったら面白いのではないか」「この技術を使えばすごいものが作れそうだ」といった、機能起点・技術起点(ソリューション起点)で始まっています。しかし、ユーザーは機能や技術が欲しいのではなく、自身の課題を解決してくれるものを求めています。

成功するためには、思考の順序を逆転させ、常に課題起点(プロブレム起点)で考える必要があります。

- 「Why」から始める: なぜこの製品が必要なのか?それは誰のどんな「不」を解消するのか?(不満、不安、不便など)

- 課題の解像度を上げる: ユーザーインタビューや行動観察を通じて、ユーザー自身も気づいていないような潜在的な課題まで深く掘り下げます。「ユーザーは〇〇と言っているが、本質的な課題は△△ではないか?」と洞察を働かせることが重要です。

- チーム全員で課題を共有する: プロダクトマネージャーだけでなく、エンジニアやデザイナー、マーケターも含めたチーム全員が、解決すべき課題について共通の深い理解を持つことが、一貫性のある製品開発に繋がります。

解決すべき課題が明確で、かつそれがユーザーにとって十分に深刻なものであれば、たとえMVPの機能が少なくても、ユーザーは価値を感じてくれます。 この一点がブレないことが、成功への羅針盤となります。

必要最低限のコア機能に絞り込む

MVP開発において、次に重要なのが「捨てる勇気」です。プロジェクトを進める中では、チーム内やステークホルダーから「この機能も必要だ」「あれも追加したい」といった要望が次々と出てきます。これらの魅力的なアイデアにすべて応えようとすると、MVPはどんどん肥大化し、本来の目的を見失ってしまいます。

これは「スコープクリープ(要求の肥大化)」と呼ばれ、MVP開発が失敗する典型的なパターンの一つです。これを防ぐためには、コア機能を見極め、それ以外は断固として削ぎ落とすという強い意志が必要です。

機能を絞り込む際には、以下のような自問自答を繰り返しましょう。

- 「この機能がなくても、定義したユーザーのコアな課題は解決できるか?」

- 答えが「Yes」であれば、その機能はMVPに含めるべきではありません。

- 「この機能は、ユーザーにとって『Must-have(必須)』か、それとも『Nice-to-have(あったら便利)』か?」

- MVPのスコープは、厳格に「Must-have」のみに限定します。

- 「この機能は、価値仮説の検証に直接的に貢献するか?」

- 検証したい仮説と関係のない機能は、ノイズになるため含めるべきではありません。

機能を追加するのは簡単ですが、一度リリースした機能を後から削除するのは非常に困難です。ユーザーの混乱を招き、技術的にも負債となる可能性があります。だからこそ、最初は意図的に「やりすぎない」ことが賢明です。ミニマリズムの精神こそが、MVPを成功に導きます。

ユーザーの声を基に改善を繰り返す

MVPは、開発者の仮説を市場に問うためのものです。その答えは、会議室の中ではなく、実際のユーザーが持っています。したがって、MVP開発を成功させるには、ユーザーを開発プロセスの中心に据え、その声を製品改善の原動力にする文化を醸成することが不可欠です。

- ユーザーを「共創パートナー」と捉える: ユーザーを単なる評価者としてではなく、製品を一緒により良くしていくパートナーとして捉え、積極的に開発プロセスに巻き込みます。アーリーアダプター向けのコミュニティを作り、定期的に意見交換を行うなどの取り組みが有効です。

- 定量的データと定性的データを組み合わせる:

- 定量的データ(What): アクセス解析ツールなどから得られる数値データは、「何が起きているか」を客観的に示してくれます。

- 定性的データ(Why): ユーザーインタビューやアンケートから得られる生の声は、「なぜそれが起きているのか」という背景や文脈を教えてくれます。

この両者を組み合わせることで、現象の背後にある本質的な課題やニーズを深く理解し、的確な改善策を立案できます。

- フィードバックループを高速で回す: ユーザーから得た学びを、できるだけ早く次の製品アップデートに反映させることが重要です。「私たちの声が、ちゃんと製品に反映される」という実感は、ユーザーのロイヤリティを高め、さらに質の高いフィードバックを得られるという好循環を生み出します。

開発者の思い込みやエゴを捨て、謙虚に市場(ユーザー)から学ぶ姿勢こそが、製品を正しい方向へと導くのです。

検証すべきKPIを事前に設定する

MVPをリリースしてフィードバックを集めるだけでは不十分です。そのフィードバックを基に、「自分たちの仮説は正しかったのか」「事業は順調に進んでいるのか」を客観的に判断するための「物差し」が必要です。その物差しとなるのが、KPI(Key Performance Indicator: 重要業績評価指標)です。

KPIは、MVPを開発する前に、仮説とセットで設定しておく必要があります。これにより、感情論や印象論ではなく、データに基づいた合理的な意思決定が可能になります。

KPIを設定する際の注意点は以下の通りです。

- 虚栄の指標(Vanity Metrics)を避ける: PV数やアプリのダウンロード数、ユーザー登録数といった指標は、一見すると事業が成長しているように見え、気分が良くなるため「虚栄の指標」と呼ばれます。しかし、これらは事業の本質的な健全性を示しません。重要なのは、ユーザーが製品に本当に価値を感じ、継続的に利用しているかを示す指標です。

- アクションに繋がる指標を選ぶ: 良いKPIとは、その数値の変動を見て、次に何をすべきかのアクションに繋がる指標です。例えば、リテンション率(継続率)が低ければ、「製品のオンボーディング体験に問題があるのではないか」という仮説を立て、改善に取り組むことができます。

- AARRR(アー)モデルの活用: ユーザーの行動段階に応じてKPIを設定するフレームワークとして「AARRRモデル(海賊指標)」が有名です。

- Acquisition(獲得): ユーザーをどうやって集めるか

- Activation(活性化): ユーザーに最初の良い体験をしてもらうか

- Retention(継続): ユーザーに繰り返し使ってもらうか

- Referral(紹介): ユーザーが友人を招待してくれるか

- Revenue(収益): ユーザーが収益に繋がる行動をとるか

自社のビジネスモデルに合わせて、各段階で最も重要なKPIを設定することが有効です。

明確なKPIという羅針盤を持つことで、チームは迷うことなく、事業の成功というゴールに向かって進むことができます。

信頼できる開発パートナーを選ぶ

特に自社に開発リソースがない場合、外部の開発会社に依頼することになります。このパートナー選びは、MVP開発の成否を左右する極めて重要な要素です。

MVP開発に適したパートナーは、単に言われた通りの仕様でプログラムを書くだけの「作業者」ではありません。事業の目的や背景を深く理解し、ビジネスの成功に向けて共に汗を流してくれる「伴走者」であるべきです。

信頼できる開発パートナーを選ぶ際には、以下の点を確認しましょう。

- MVP開発の実績と理解度: 過去にMVP開発プロジェクトを手がけた実績があるか。MVPの本質である「仮説検証」や「リーンスタートアップ」の思想を深く理解しているか。

- アジャイル開発への習熟度: 変化に柔軟に対応できるアジャイル(スクラム)開発の経験が豊富か。

- ビジネス視点での提案力: 技術的な観点だけでなく、「その機能は本当にビジネスゴール達成に貢献するのか」「もっと低コストで仮説を検証する方法はないか」といった、ビジネスサイドに立った提案をしてくれるか。

- コミュニケーション能力: プロジェクトの状況を密に共有し、専門用語を分かりやすく説明してくれるか。課題やリスクを早期に報告してくれるか。

- 技術力と品質: もちろん、コア機能を安定して動作させるための確かな技術力も不可欠です。

コストだけでパートナーを選ぶのではなく、これらの点を総合的に評価し、長期的な視点で信頼関係を築ける相手を選ぶことが、成功への近道となります。

MVP開発の費用相場

MVP開発の費用は、プロジェクトの要件によって大きく変動するため、「一律いくら」と断言することは困難です。しかし、一般的な相場感を把握しておくことは、予算計画や開発会社との交渉において非常に重要です。

費用を決定する主な要因は以下の通りです。

- 機能の数と複雑さ: MVPに含める機能の数、そして各機能の技術的な難易度が最も大きな要因です。例えば、単なる情報表示アプリと、決済機能やAIによるレコメンド機能を含むアプリでは、開発工数が大きく異なります。

- 対応プラットフォーム: Webアプリのみか、iOS/Androidのネイティブアプリも開発するかによって費用は変わります。両方のプラットフォームに対応する場合、コストは単純に2倍近くなる可能性があります(ただし、React Nativeなどのクロスプラットフォーム技術を使えば抑制可能です)。

- デザイン(UI/UX)の凝り具合: テンプレート的なデザインで済ませるか、オリジナルのデザインをゼロから作り込むかによって、デザイナーの工数が変わります。

- 開発チームの体制: 開発を依頼する会社の規模や、開発チームの拠点(国内か、ベトナムなどのオフショアか)によって人月単価が大きく異なります。オフショア開発はコストを抑えられる傾向にあります。

- 連携する外部システムの有無: 外部のAPI(決済、地図、SNS認証など)と連携する場合、その調査や実装に追加の工数が発生します。

これらの要因を考慮した上で、大まかな費用レンジは以下のようになります。

| 開発規模・内容 | 費用相場の目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 小規模(シンプルなWebアプリ/LP) | 100万円~300万円 | ・コア機能は1〜3個程度 ・デザインはテンプレートベース ・小規模なチームやフリーランスが担当 |

| 中規模(標準的なWeb/モバイルアプリ) | 300万円~800万円 | ・複数の主要機能 ・オリジナルデザインの作成 ・データベース設計や外部API連携を含む |

| 大規模(複雑なシステム/複数PF対応) | 800万円~数千万円 | ・AI、動画配信、マッチングなど高度な機能 ・Web+iOS+Androidなど複数プラットフォーム対応 ・大規模なインフラ設計やセキュリティ対策が必要 |

これはあくまで一般的な目安であり、実際の見積もりは、開発会社に具体的な要件を伝えて相談する必要があります。

費用を抑えたい場合は、「コア機能をとことん絞り込む」「最初はWebアプリのみでスタートする」「オフショア開発を活用する」といった選択肢が考えられます。また、最近ではプログラミング不要でアプリを開発できるノーコード/ローコードツールも進化しており、非常にシンプルなMVPであれば、これらのツールを使って内製することで、費用を劇的に抑えることも可能です。

重要なのは、単に安さだけを追求するのではなく、自分たちのMVPの目的を達成するために、どの程度の投資が妥当なのかを戦略的に判断することです。

MVP開発でおすすめの開発会社5選

MVP開発を成功させるためには、ビジネスの目的を深く理解し、仮説検証のプロセスを共に歩んでくれる信頼できる開発パートナーの存在が不可欠です。ここでは、MVP開発に強みを持ち、豊富な実績を持つおすすめの開発会社を5社紹介します。各社の特徴を比較し、自社のプロジェクトに最適なパートナーを見つけるための参考にしてください。

(掲載順は順不同です)

① Deha株式会社

Deha株式会社は、ベトナムのハノイとダナンに開発拠点を持つオフショア開発企業です。コストを抑えながらも高品質な開発を実現したいスタートアップや新規事業担当者にとって、非常に魅力的な選択肢となります。

同社の強みは、単なるコストメリットだけではありません。アジャイル・スクラム開発手法に精通しており、仕様変更に柔軟に対応しながら、MVP開発の「構築-計測-学習」サイクルを迅速に回す体制が整っています。また、日本語が堪能なブリッジSEが多数在籍しているため、コミュニケーションの障壁なく、日本のビジネス文化を理解した上でプロジェクトを進めることが可能です。Webシステムからモバイルアプリ、AI開発まで幅広い技術領域をカバーしており、アイデア段階の相談から、グロースフェーズの継続的な開発支援まで、ワンストップで対応できる点も強みです。

参照:Deha株式会社 公式サイト

② LIG株式会社

LIG株式会社は、「Life is Good」をコンセプトに、Webサイト制作、コンテンツマーケティング、ゲストハウス運営など多岐にわたる事業を展開するクリエイティブ企業です。同社の最大の強みは、Web制作で培った高いデザイン力と企画力にあります。

MVP開発において、ユーザーにコアな価値を的確に伝え、心地よい体験を提供するためのUI/UXデザインは極めて重要です。LIG社は、見た目の美しさだけでなく、ビジネス課題の解決に繋がる戦略的なデザインを得意としています。また、自社メディア「LIGブログ」の運営で培ったコンテンツ制作やマーケティングのノウハウも豊富です。そのため、単にプロダクトを開発するだけでなく、その後のユーザー獲得やグロース戦略まで見据えた総合的な支援を期待できるのが大きな特徴です。技術力とクリエイティビティを両立させたいプロジェクトに適しています。

参照:LIG株式会社 公式サイト

③ 株式会社モンスターラボ

株式会社モンスターラボは、世界20カ国・33の都市に拠点を構えるグローバルなデジタルプロダクト開発企業です。その広範なネットワークと多様な人材を活かし、大手企業のDX推進からスタートアップの新規事業開発まで、数多くの実績を誇ります。

同社の特徴は、ビジネスの上流工程である戦略コンサルティングから関与し、クライアントの課題解決にコミットする点です。MVP開発においても、市場調査や事業戦略の策定から、UI/UXデザイン、開発、そしてリリース後のグロース支援まで、一気通貫でサービスを提供します。グローバルな開発体制により、プロジェクトの規模や予算に応じて最適なチームを編成できる柔軟性も持ち合わせています。大規模で複雑な課題に取り組むプロジェクトや、グローバル展開を視野に入れたプロダクト開発において、非常に頼りになるパートナーと言えるでしょう。

参照:株式会社モンスターラボ 公式サイト

④ 株式会社Sun*

株式会社Sun(サンアスタリスク)は、「価値創造に夢中になれる世界」をビジョンに掲げ、スタートアップ支援や企業の新規事業創出に特化したデジタル・クリエイティブスタジオです。ビジネスのアイデア段階から深くコミットし、事業を共に創り上げる「伴走型」の支援*スタイルを特徴としています。

同社は、単に開発を受託するのではなく、ビジネスデザイナー、ソフトウェアエンジニア、クリエイティブデザイナーなど、各分野のプロフェッショナルがチームを組み、クライアントの事業成功のために主体的に関わります。特に、0→1のフェーズ(ゼロからイチを生み出す段階)のノウハウが豊富で、不確実性の高い新規事業における仮説検証やピボットの意思決定を力強くサポートします。技術力はもちろんのこと、事業を成功に導くためのビジネス面での知見も求める起業家や事業責任者にとって、理想的なパートナーです。

参照:株式会社Sun* 公式サイト

⑤ 株式会社divx

株式会社divx(ディヴエックス)は、「すべての人々が、テクノロジーの恩恵を享受できる世界を」をビジョンに掲げ、アジャイル・スクラム開発支援を専門とする企業です。特に、月額制で専属のスクラムチームを提供するサービスが特徴的です。

MVP開発のように、継続的な改善と仕様変更が前提となるプロジェクトにおいて、同社の柔軟なアジャイル開発体制は非常に高い親和性を持ちます。フルリモート・フルフレックスの働き方を採用し、全国から優秀なエンジニアが集まる開発組織を構築しています。プロダクト開発だけでなく、企業の開発組織の内製化支援や技術顧問サービスも提供しており、開発プロセスそのものの改善や、チームの技術力向上を目指す企業にとっても価値のあるパートナーです。技術的な課題解決や、本格的なアジャイル開発文化の導入を検討している場合に、特に強みを発揮します。

参照:株式会社divx 公式サイト

まとめ

本記事では、MVP開発の基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的な進め方、そして成功のための重要なポイントまで、幅広く解説してきました。

改めて要点を整理すると、MVP(Minimum Viable Product)とは、単なる「機能が少ない製品」ではありません。その本質は、「ユーザーに価値を提供できる最小限の製品を、最速で市場に投入し、実際のフィードバックを通じて学習と改善のサイクルを回すための、戦略的アプローチ」にあります。

MVP開発を導入することで、以下のような大きなメリットを得られます。

- 開発コストと時間を最小限に抑え、事業リスクを低減できる

- 実際のユーザーの行動や声から、真のニーズを把握できる

- 客観的なデータを基に、投資家からの資金調達を有利に進められる

一方で、その成功は「解決すべき課題の明確化」「コア機能への徹底的な絞り込み」「継続的な改善へのコミットメント」といった重要なポイントにかかっています。「とりあえず作ってみる」という安易な考えではなく、緻密な仮説検証のプロセスとして取り組むことが不可欠です。

市場の変化が速く、不確実性が高まる現代において、従来の時間をかけて完璧な製品を作るウォーターフォール型のアプローチは、大きなリスクを伴います。MVP開発は、この不確実性の高い時代を生き抜き、事業の成功確率を最大化するための、極めて有効な羅針盤となり得ます。

これから新しいプロダクトやサービスの開発に挑戦しようとしている方は、ぜひ本記事で紹介したMVP開発のアプローチを取り入れてみてください。小さな一歩から始め、市場と対話し、学びを繰り返す。その地道なプロセスこそが、真にユーザーに愛され、持続的に成長する事業を創り上げるための最も確実な道筋となるでしょう。