現代のビジネス環境は、市場のニーズやテクノロジーの変化が激しく、予測が困難な時代に突入しています。このような状況下で、企業が競争優位性を維持し、持続的に成長するためには、変化に迅速かつ柔軟に対応できるシステム開発体制の構築が不可欠です。そこで注目を集めているのが「ラボ型開発」という手法です。

ラボ型開発は、従来の「請負開発」とは異なり、一定期間、自社専用の開発チームを確保し、継続的にシステムやサービスの開発・改善を進めていく契約形態です。まるで社内にもう一つの開発部門を持つかのような感覚で、柔軟に開発リソースをコントロールできるのが大きな特徴です。

しかし、「ラボ型開発という言葉は聞いたことがあるけれど、具体的にどんなものかわからない」「請負開発やSES契約と何が違うの?」「自社のプロジェクトに合っているのか判断できない」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ラボ型開発の基本的な概念から、他の開発手法との違い、具体的なメリット・デメリット、費用相場、そしてラボ型開発を成功させるためのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、ラボ型開発についての理解が深まり、自社の開発戦略における最適な選択肢を見つけるための一助となるでしょう。

目次

ラボ型開発とは?

まずはじめに、ラボ型開発の基本的な概念と、なぜ今この開発手法が多くの企業から注目されているのか、その背景について詳しく見ていきましょう。

専属チームを確保して開発を進める契約形態

ラボ型開発とは、特定の期間(通常は数ヶ月から数年単位)、発注者のためだけに機能する専属の開発チーム(ラボ)を開発会社内に設置し、システム開発を進める契約形態を指します。この契約は、法的には「準委任契約」に分類され、成果物の完成を保証するのではなく、契約期間中の定められたリソース(エンジニアの労働時間やスキル)を提供することを目的とします。

「ラボ」という言葉は「研究所(Laboratory)」に由来しており、その名の通り、仕様が固まっていない新しいプロダクトを試行錯誤しながら開発したり、既存のサービスを継続的に改善・研究したりするような、探求的な開発スタイルと非常に親和性が高いのが特徴です。

発注者は、契約期間中、確保したチームメンバーに対して、自社の開発プロジェクトに関する様々なタスクを自由に割り振れます。例えば、「今月は新機能Aの開発に集中し、来月は既存機能Bの改修とパフォーマンス改善に取り組む」といったように、ビジネスの優先順位に応じて柔軟に開発内容を変更できます。

このチームは、単にプログラミングを行うエンジニアだけでなく、プロジェクトの進行を管理するプロジェクトマネージャー(PM)、品質を担保するQA(品質保証)エンジニア、UI/UXデザイナーなど、プロジェクトに必要な様々な職種の専門家で構成されるのが一般的です。発注者は、あたかも自社の社員で構成された開発チームのように、日々のコミュニケーションを通じて密に連携し、一体感を持ってプロジェクトを推進できます。

この開発スタイルは、特にアジャイル開発との相性が抜群です。アジャイル開発は、短いサイクル(スプリント)で開発とリリースを繰り返し、ユーザーからのフィードバックを迅速にプロダクトに反映させていく手法ですが、ラボ型開発の「専属チームによる継続的な開発体制」は、まさにアジャイル開発の実践に最適な環境を提供します。仕様変更のたびに見積もりや契約変更が必要となる従来の請負開発と比べて、格段にスピーディーかつ柔軟な開発が可能になります。

ラボ型開発が注目される背景

近年、なぜこれほどまでにラボ型開発が注目されるようになったのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境を取り巻くいくつかの大きな変化があります。

1. DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速

多くの企業が、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革するDXに取り組んでいます。DXは一度システムを導入して終わりではなく、市場の変化や顧客のニーズに合わせて継続的にサービスを進化させていく必要があります。常に改善を続ける必要があるDXプロジェクトにおいて、長期的に伴走してくれる専属チームを確保できるラボ型開発は、非常に有効な選択肢となります。

2. アジャイル開発の普及

市場の不確実性が高まる中で、最初に立てた計画通りに開発を進めるウォーターフォール型の手法では、変化に対応しきれないケースが増えてきました。そこで、短いサイクルで開発と改善を繰り返すアジャイル開発が主流となりつつあります。前述の通り、仕様変更への柔軟な対応を前提とするアジャイル開発と、専属チームを確保するラボ型開発の相性は非常に良いため、アジャイル開発の普及とともにラボ型開発の需要も高まっています。

3. IT人材の深刻な不足

経済産業省の調査によると、日本ではIT人材の不足が年々深刻化しており、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足すると予測されています(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)。特に、AIやIoT、クラウドといった先端技術に精通した優秀なエンジニアの採用競争は激化しています。このような状況下で、自社で必要なスキルを持つエンジニアを直接雇用するのではなく、外部の専門家で構成されたチームを安定的に確保できるラボ型開発は、人材不足を解消するための現実的な解決策として注目されています。

4. オフショア開発の進化

グローバル化の進展により、ベトナムやフィリピン、インドといった人件費が比較的安価な国で開発を行う「オフショア開発」が一般的になりました。かつてのオフショア開発は、仕様が明確なプロジェクトを低コストで委託する「請負開発」が中心でしたが、近年では現地のIT人材の技術力やコミュニケーション能力が向上し、コストメリットを享受しつつ、柔軟性の高いラボ型開発をオフショアで実施する企業が増えています。これにより、国内でチームを組むよりも大幅にコストを抑えながら、優秀なエンジニアチームを確保できるようになりました。

これらの背景から、ラボ型開発は単なる一時的な開発手法ではなく、変化の激しい時代を乗り越え、ビジネスを継続的に成長させるための戦略的なパートナーシップとして、その重要性を増しているのです。

他の開発手法との違いを比較

ラボ型開発の理解をさらに深めるために、従来からある「請負開発」や「SES契約」といった他の開発手法との違いを比較してみましょう。それぞれの契約形態には異なる特徴があり、プロジェクトの性質によって向き不向きがあります。

| 比較項目 | ラボ型開発 | 請負開発 | SES契約 |

|---|---|---|---|

| 契約形態 | 準委任契約 | 請負契約 | 準委任契約 |

| 目的 | リソース(労働力)の提供 | 成果物の完成 | 技術力(労働力)の提供 |

| 責任の所在 | 善管注意義務(善良な管理者の注意をもって業務を遂行する義務) | 契約不適合責任(成果物の完成と品質に対する責任) | 善管注意義務 |

| 指揮命令権 | 発注者(実質的) | 受注者(開発会社) | 発注者(ただし偽装請負に注意が必要) |

| 費用 | 月額固定(人月単価 × 人数) | 一括または分割(成果物に対する対価) | 時間単価 × 時間(エンジニア個人に対する対価) |

| 仕様変更への柔軟性 | 非常に高い | 低い(都度、見積もりと契約変更が必要) | 中程度(契約範囲内での変更は可能) |

| ノウハウの蓄積 | 蓄積しやすい | 蓄積しにくい(ブラックボックス化しやすい) | 蓄積しにくい(個人のスキルに依存) |

| チームの一体感 | 非常に高い | 低い | 低い(常駐先による) |

請負開発との違い

請負開発は、システム開発において最も伝統的で分かりやすい契約形態です。開発会社は「成果物(システムやソフトウェア)を期日までに完成させること」を約束し、発注者はその成果物に対して対価を支払います。

最大の違いは「責任の所在」です。請負契約では、開発会社に契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)が発生します。これは、納品された成果物にバグや仕様との相違があった場合、開発会社が責任を持って修正する義務を負うことを意味します。このため、発注者側は成果物の品質について一定の保証を得られるという安心感があります。

しかし、この「完成責任」は、裏を返せば「契約時に定めた仕様通りに作ること」が前提となります。そのため、開発途中で仕様変更や機能追加を行いたい場合、非常に手間とコストがかかります。変更内容について再度見積もりを取り、合意形成し、契約を巻き直すというプロセスが必要になるため、開発スピードが著しく低下する可能性があります。

一方、ラボ型開発は準委身契約であり、成果物の完成ではなく「契約期間中、専門家として最善を尽くして業務を遂行すること」が目的です。責任は善管注意義務にとどまり、契約不適合責任は負いません。その代わり、発注者は確保したチームに対して、ビジネス状況の変化に応じて柔軟に開発タスクを変更できます。「この機能は優先度を下げて、代わりに急遽必要になったこちらの機能の開発を先に進めてほしい」といった指示が容易に行えるため、アジャイルな開発プロセスに非常に適しています。

まとめると、要件や仕様が完全に固まっており、変更の可能性が低いプロジェクトであれば請負開発が、不確実性が高く、試行錯誤しながら開発を進めたいプロジェクトであればラボ型開発が適していると言えるでしょう。

SES契約との違い

SES(System Engineering Service)契約も、ラボ型開発と同じく「準委任契約」の一種です。エンジニアの技術力(労働力)を時間単位で提供するという点で共通しています。SES契約では、開発会社に所属するエンジニアが発注者のオフィスに常駐、またはリモートで業務を行うのが一般的です。

ラボ型開発とSES契約の最も大きな違いは、「チーム」として機能を提供するか、「個人」の労働力を提供するかという点にあります。

SES契約は、基本的にエンジニア個人のスキルに対して契約を結びます。「〇〇というプログラミング言語が使えるエンジニアを1名、3ヶ月間お願いします」といった形です。そのため、複数のSESエンジニアでチームを構成した場合でも、彼らはそれぞれ異なる会社から派遣された「個人の集まり」であることが多く、チームとしての一体感や文化を醸成するのは難しい場合があります。また、指揮命令権は発注者側にあるように見えますが、労働者派遣法との兼ね合いから、発注者がSESエンジニアに直接詳細な業務指示を出すことは「偽装請負」とみなされるリスクがあり、注意が必要です。

対してラボ型開発は、あらかじめチームとして機能するようにメンバーがアサインされ、プロジェクトマネージャーを中心に一体となって開発を進めます。発注者は、その「チーム」に対して業務を依頼する形を取ります。これにより、チーム内でのナレッジ共有やメンバー間の連携がスムーズに進み、開発効率が向上します。長期間プロジェクトを共にすることで、チームは発注者のビジネスやプロダクトへの理解を深め、単なる「作業者」ではなく、共にプロダクトを成長させる「パートナー」へと進化していくことが期待できます。開発ノウハウも個人ではなくチームに蓄積されるため、メンバーの入れ替えが発生しても知識が失われにくいという利点もあります。

特定のスキルを持つ人材を短期間だけ補強したい場合はSES契約が、長期的な視点で自社の開発力を高め、プロダクトを継続的に成長させたい場合はラボ型開発がより適した選択肢となるでしょう。

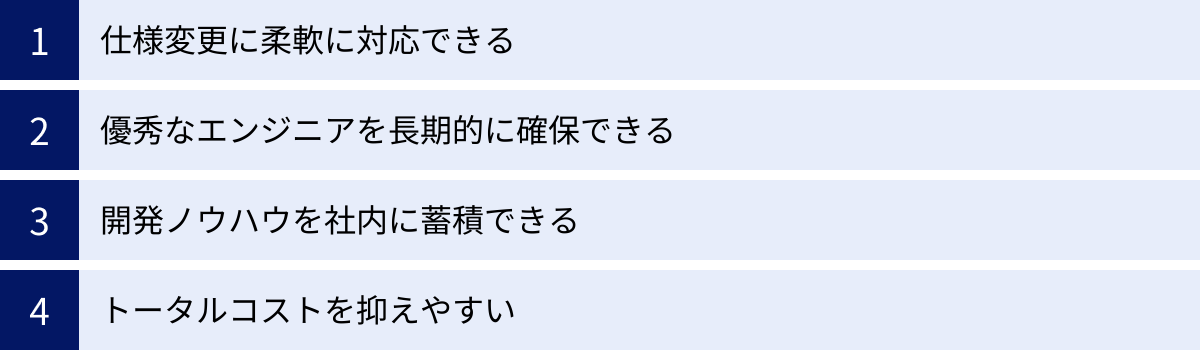

ラボ型開発の4つのメリット

他の開発手法との違いを踏まえた上で、ラボ型開発がもたらす具体的なメリットを4つの観点から詳しく解説します。これらのメリットを理解することで、ラボ型開発が自社の課題解決にどう貢献できるかが見えてくるはずです。

① 仕様変更に柔軟に対応できる

ラボ型開発の最大のメリットは、ビジネス環境やユーザーのニーズの変化に応じた仕様変更に、迅速かつ柔軟に対応できる点にあります。

現代のソフトウェア開発、特に新規事業やWebサービスにおいては、最初に完璧な計画を立てることはほぼ不可能です。実際にプロダクトを市場に投入し、ユーザーの反応を見ながら改善を繰り返していくアプローチが成功の鍵となります。

請負開発の場合、前述の通り、仕様を変更するたびに開発会社との間で調整、再見積もり、契約変更といった煩雑な手続きが発生します。これにより、意思決定から実装までのリードタイムが長くなり、市場投入のタイミングを逃してしまうリスクがあります。また、「この変更は追加費用が〇〇円かかります」といった交渉が頻発し、発注者と受注者の間で心理的な障壁が生まれることも少なくありません。

一方、ラボ型開発では、契約期間中は確保したチームのリソースを自由に使えるため、仕様変更や機能追加が発生しても、追加の見積もりや契約変更は原則として不要です。発注者は、プロダクトバックログ(開発すべきタスクのリスト)の優先順位をビジネスの状況に応じて自由に入れ替えることができます。

例えば、デイリースクラム(日次ミーティング)で「昨日ユーザーからこんなフィードバックがあったので、急遽この機能のUIを改善したい」といった要望を伝え、すぐに開発チームに対応してもらう、といったスピーディーな動きが可能です。変化を「コスト」や「手間」として捉えるのではなく、プロダクトをより良くするための「機会」として前向きに捉えられるのが、ラボ型開発の強みです。この柔軟性は、アジャイル開発やリーンスタートアップといった現代的な開発手法を実践する上で、極めて重要な要素となります。

② 優秀なエンジニアを長期的に確保できる

IT人材の獲得競争が激化する中、必要なスキルセットを持つ優秀なエンジニアを、長期にわたって安定的に確保できることも、ラボ型開発の大きなメリットです。

自社でエンジニアを直接雇用する場合、採用活動にかかるコストや時間、そして採用後の教育や労務管理など、多くの負担が発生します。特に、AI、データサイエンス、ブロックチェーンといった最先端分野の専門家や、複数の技術に精通したフルスタックエンジニアの採用は非常に困難です。また、プロジェクトが終了した後の人員の処遇も考えなければなりません。

SES契約で一時的に人員を補強する方法もありますが、契約期間が終了すればエンジニアは別のプロジェクトに移ってしまい、その人が持っていた知識やノウハウは失われてしまいます。

ラボ型開発では、開発パートナー企業が抱える優秀なエンジニアの中から、自社のプロジェクト要件に合ったメンバーを選定し、長期契約を結ぶことで、自社の開発リソースとして安定的に確保できます。特に、ベトナムなどを拠点とするオフショアのラボ型開発を活用すれば、日本国内よりも競争が緩やかな環境で、高い技術力を持つ若く優秀なエンジニアを確保できる可能性が高まります。

長期的な関係を築くことで、チームメンバーはプロジェクトから離脱しにくくなり、開発体制が安定します。これにより、チームは安心して開発に集中でき、生産性の向上にもつながります。また、常に同じメンバーが開発に携わることで、プロダクトの技術的な負債や改善点などを継続的に把握し、計画的なリファクタリング(内部構造の改善)なども行いやすくなります。これは、プロダクトの長期的な品質維持と拡張性の確保に大きく貢献します。

③ 開発ノウハウを社内に蓄積できる

請負開発では、開発プロセスが受注者側で完結してしまうため、発注者側からは「ブラックボックス」に見えがちです。どのような技術選定が行われ、どのような設計上の工夫がなされ、どのような課題を乗り越えたのかといった、開発の過程で生まれる貴重な知見やノウハウが、発注者側に蓄積されにくいという問題があります。その結果、システムの保守や将来の拡張を別の会社に依頼しようとしても、仕様の把握に時間がかかり、コストが増大する原因となります。

ラボ型開発では、発注者と開発チームが一体となってプロジェクトを進めるため、開発プロセス全体が可視化されます。日々のコミュニケーションやコードレビュー、定例ミーティングなどを通じて、技術的な意思決定の背景や設計思想が自然と共有されます。

チームが長期間プロジェクトに携わることで、単なる技術的なノウハウだけでなく、自社のビジネスモデルや業界特有の課題、プロダクトの歴史的経緯といったドメイン知識も深く理解してくれるようになります。その結果、チームは単に言われたものを作るだけでなく、「ビジネスを成功させるために、技術的にこういうアプローチはどうだろうか」といった、より踏み込んだ提案をしてくれる能動的なパートナーへと成長していきます。

このようにしてチーム内に蓄積された知識や経験は、契約が終了した後も、ドキュメントやソースコード、そして発注者側の担当者の経験として、自社の無形資産となります。これは、将来的に開発を内製化する際の大きな足がかりにもなり、長期的な視点での企業の技術力向上に貢献します。

④ トータルコストを抑えやすい

一見すると、業務がない時でも費用が発生するラボ型開発は、コストが高いように感じられるかもしれません。しかし、中長期的な視点で見ると、トータルコストを抑えられるケースが多くあります。

請負開発では、初期の見積もりは安くても、開発途中で仕様変更や追加要件が発生するたびに、追加費用が上乗せされていくのが一般的です。特に、要件が固まっていない新規事業開発などでは、最終的に当初の見積もりを大幅に上回るコストがかかってしまうことも少なくありません。

ラボ型開発は月額固定費用であるため、契約期間とチームの規模が決まれば、毎月のコストが明確になり、予算管理が非常にしやすいという利点があります。仕様変更やタスクの追加があっても、契約したリソースの範囲内であれば追加費用は発生しません。これにより、コストを気にすることなく、ビジネスの優先度に従って柔軟に開発を進められます。

また、長期にわたる大規模なプロジェクトの場合、開発スコープが大きくなっても、人月単価ベースのラボ型開発の方が、スコープ全体を請負で見積もるよりも割安になる傾向があります。開発チームの習熟度が上がるにつれて生産性も向上するため、時間あたりの開発コストは実質的に下がっていきます。

さらに、前述したオフショア開発をラボ型で活用した場合のコストメリットは絶大です。日本のエンジニアの人月単価が60万円〜120万円程度であるのに対し、ベトナムなどでは30万円〜60万円程度が相場と言われています。もちろん、円安などの為替リスクや、コミュニケーションコストを考慮する必要はありますが、開発コスト全体を半分近くに抑えられる可能性があり、スタートアップや新規事業部門など、予算が限られている場合に大きなアドバンテージとなります。

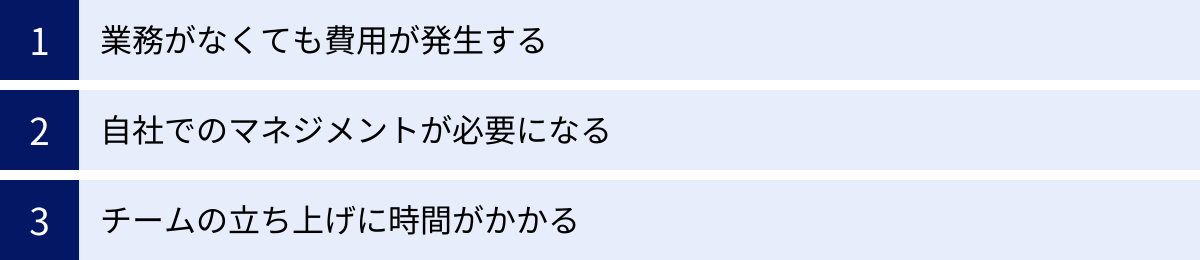

ラボ型開発の3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、ラボ型開発には注意すべきデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることが、ラボ型開発を成功させる上で非常に重要です。

① 業務がなくても費用が発生する

ラボ型開発の最も大きなデメリットは、開発タスクの量に関わらず、契約期間中は毎月固定の費用が発生する点です。これは、リソース(チーム)を一定期間確保するという契約の性質上、避けられない側面です。

例えば、発注者側の都合で要件定義が遅れたり、関連部署との調整に時間がかかったりして、開発チームに依頼するタスクがなくなってしまった場合でも、チームメンバーの人件費は発生し続けます。プロジェクトの閑散期や、リリース後の小康状態の期間も同様です。このような「チームの待機時間(アイドルタイム)」が発生すると、コストパフォーマンスが著しく低下してしまいます。

このリスクを回避するためには、発注者側の準備が重要になります。

- バックログを常に充実させておく: 開発チームが常に着手できるタスクリスト(バックログ)を、優先順位をつけて十分に用意しておくことが不可欠です。主要な機能開発だけでなく、技術的負債の返済、リファクタリング、ドキュメント整備、テスト自動化など、緊急度は低いが重要なタスクをリストアップしておき、手が空いた時間に取り組んでもらうように計画しましょう。

- 柔軟な契約を検討する: 開発パートナーによっては、プロジェクトのフェーズに合わせてチームの規模を段階的に増減させるなど、柔軟な契約プランを提案してくれる場合があります。契約前に、リソースの増減に関する条件を確認しておくことが重要です。

このように、ラボ型開発では、確保したリソースをいかに有効活用するかという、発注者側の計画性とマネジメント能力が問われることになります。

② 自社でのマネジメントが必要になる

請負開発では、プロジェクトの進捗管理や品質管理といったマネジメント業務の多くを開発会社が担います。発注者は、定期的な進捗報告を受け、成果物を確認することが主な役割となります。

しかし、ラボ型開発では、開発チームのマネジメントに自社が深く関与する必要があります。専属チームは、あくまで外部のパートナーであり、自社の社員ではありません。彼らが最大限のパフォーマンスを発揮できるように、明確な指示や適切な情報共有、そしてモチベーション管理などを行うのは、発注者側の重要な責務です。

具体的には、以下のような役割を自社で担う、あるいは主体的に関与する必要があります。

- プロダクトオーナー/プロジェクトマネージャー: 何をどの順番で開発するのか(プロダクトバックログの管理)、開発のゴールは何かを明確に定義し、チームに伝える役割です。この役割を担う人材が自社にいない場合、開発の方向性が定まらず、プロジェクトが迷走する原因となります。

- 日々のコミュニケーション: デイリースクラムや週次定例などを通じて、チームの進捗状況を把握し、課題や問題点を早期に発見して解決に導く必要があります。特にオフショア開発の場合は、時差や言語の壁を乗り越えるための積極的なコミュニケーションが求められます。

- タスク管理と進捗確認: JiraやAsanaといったプロジェクト管理ツールを用いて、各タスクの担当者や進捗状況を可視化し、計画通りに進んでいるかを確認する必要があります。

もし、自社にプロジェクトマネジメントの経験やリソースが不足している場合、ラボ型開発はうまく機能しない可能性があります。その場合は、マネジメント支援まで含めて提供してくれる開発パートナーを選ぶか、まずは小規模なチームから始めて、マネジメントのノウハウを蓄積していくといったステップを踏むことが賢明です。

③ チームの立ち上げに時間がかかる

ラボ型開発は、長期的な関係を前提としているため、プロジェクト開始からチームが本格的に機能し始めるまでに、ある程度の時間と初期コストがかかります。

まず、プロジェクトの要件に合ったスキルと経験を持つエンジニアを選定し、チームを組成する必要があります。その後、キックオフミーティングを行い、プロジェクトの目的やゴール、開発ルール、コミュニケーション方法などをチーム全体で共有します。

さらに、チームメンバーが発注者のビジネスや既存システム、企業文化などを理解するためのオンボーディング期間も必要です。この期間中は、ドキュメントの読み込みや関係者へのヒアリングなどが主な活動となり、本格的な開発に着手できるまでには数週間から1ヶ月程度かかることもあります。

このようなチームビルディングのプロセスは、長期的な成功のために不可欠な投資ですが、短期的に見ればコストと時間がかかります。そのため、数ヶ月で完了するような短期間のプロジェクトや、「すぐにでも開発に着手してほしい」という緊急性の高い案件には、ラボ型開発は不向きと言えるでしょう。

すぐに成果物を必要とする場合は、要件を明確にして請負開発で依頼するか、即戦力となるエンジニアをSES契約で確保する方が、スピーディーかつ効率的な場合があります。ラボ型開発は、短距離走ではなく、長期的な視点でじっくりと腰を据えて取り組むマラソンのような開発スタイルであると理解しておくことが重要です。

ラボ型開発の費用相場

ラボ型開発を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。ここでは、ラボ型開発の料金体系と、コストを左右するエンジニア単価の相場について解説します。

ラボ型開発の料金体系と費用の内訳

ラボ型開発の費用は、非常にシンプルで分かりやすい料金体系になっています。基本的には、以下の計算式で月額費用が算出されます。

月額費用 = 人月単価 × 契約人数 × 契約期間

- 人月単価: エンジニア1人が1ヶ月間稼働した場合の単価です。これは、エンジニアのスキルレベル、経験年数、専門分野、そして開発拠点(国内かオフショアか)によって大きく変動します。

- 契約人数: プロジェクトに必要なチームの人数です。例えば、シニアエンジニア1名、ミドルエンジニア2名、QAエンジニア1名といった形でチームを構成します。

- 契約期間: チームを確保する期間です。通常は最低契約期間(3ヶ月や6ヶ月など)が設けられています。

この月額費用には、一般的に以下の項目が含まれています。

- 人件費: エンジニア、プロジェクトマネージャー、ブリッジSEなどの給与や社会保険料。

- 設備・インフラ費: 開発に必要なPC、ソフトウェアライセンス、オフィス賃料、光熱費など。

- 管理費: 開発会社の運営にかかる間接的な費用(総務、経理、人事など)。

開発パートナーによっては、これらに加えて初期費用(セットアップ費用)が発生する場合があります。これは、チームの組成や開発環境の構築、キックオフの準備などにかかる費用で、月額費用の0.5ヶ月〜1ヶ月分程度が目安です。契約前に、費用の内訳や初期費用の有無を必ず確認しましょう。

エンジニア単価の相場

エンジニアの人月単価は、ラボ型開発の総コストを決定する最も重要な要素です。単価は、主に開発を国内で行うか、海外(オフショア)で行うかによって大きく異なります。

| 開発拠点 | 役職/スキルレベル | 人月単価の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 国内(東京) | ジュニアエンジニア | 60万円 〜 80万円 | 実務経験が浅い若手層。 |

| ミドルエンジニア | 80万円 〜 120万円 | 3年以上の経験を持ち、自走できる中堅層。 | |

| シニアエンジニア | 100万円 〜 150万円以上 | 高い技術力とリーダーシップを持つベテラン層。 | |

| プロジェクトマネージャー | 120万円 〜 200万円以上 | プロジェクト全体の管理責任者。 | |

| オフショア(ベトナムなど) | ジュニアエンジニア | 30万円 〜 40万円 | 国内の約半額。ポテンシャルの高い若手が多い。 |

| ミドルエンジニア | 40万円 〜 60万円 | コストパフォーマンスが非常に高い。 | |

| シニアエンジニア | 50万円 〜 80万円 | 高度な技術要件にも対応可能。 | |

| ブリッジSE | 50万円 〜 70万円 | 日本語と現地語に堪能で、両者の橋渡し役。 |

国内開発のメリットは、言語や文化の壁がなく、コミュニケーションが非常にスムーズである点です。物理的な距離も近いため、対面でのミーティングも容易に行えます。しかし、IT人材不足を背景にエンジニア単価は高騰しており、コストはオフショアに比べて2倍以上になることが一般的です。

オフショア開発(特にベトナムが人気)の最大のメリットは、圧倒的なコストパフォーマンスです。国内の半額程度のコストで、優秀なエンジニアチームを確保できる可能性があります。近年は、現地のIT教育水準の向上により、技術力も国内のエンジニアと遜色ないレベルに達しています。ただし、言語の壁や時差、文化の違いによるコミュニケーションコストを考慮する必要があります。日本語が堪能なブリッジSEの存在が、オフショア開発の成功を大きく左右します。

どちらを選ぶべきかは、プロジェクトの予算、求める品質、そして自社のマネジメント体制によって決まります。コストを最優先するならオフショア、コミュニケーションの円滑さを最優先するなら国内、といったように、自社の優先順位を明確にして選択することが重要です。また、昨今の円安傾向はオフショア開発のコストメリットをやや押し下げる要因となるため、為替レートの変動リスクも念頭に置いておきましょう。

ラボ型開発が向いているプロジェクトの特徴

ラボ型開発は万能な手法ではありません。その特性を最大限に活かせるプロジェクトもあれば、他の手法の方が適しているプロジェクトもあります。ここでは、ラボ型開発が特に力を発揮するプロジェクトの3つの特徴を紹介します。

中長期にわたる継続的な開発

ラボ型開発は、サービスのリリース後も、運用・保守、機能追加、パフォーマンス改善などを継続的に行っていく必要があるプロジェクトに最適です。

代表的な例が、SaaS(Software as a Service)プロダクトの開発です。SaaSは一度作って終わりではなく、顧客からのフィードバックや市場の変化に対応して、常にプロダクトをアップデートし続けなければ競争力を維持できません。毎週のように新機能が追加されたり、UI/UXが改善されたりするSaaSプロダクトの裏側では、継続的な開発体制が不可欠です。

このようなプロジェクトにラボ型開発を適用すると、自社のプロダクトとビジネスを深く理解した専属チームが、長期的な視点を持って開発に取り組んでくれます。「とりあえず動けば良い」という短期的な実装ではなく、「将来の拡張性を見据えた設計にしよう」「この部分は技術的負債になりそうだから、今のうちにリファクタリングしておこう」といった、プロダクトの資産価値を高めるための提案も期待できます。

その他、大規模な業務システムの保守・改善や、ECサイトのグロースハックなど、明確な「終わり」がなく、継続的な改善が求められるプロジェクト全般に、ラボ型開発は非常に高い親和性を持っています。

仕様変更や追加が頻繁に発生する開発

プロジェクトの初期段階で要件や仕様を完全に固めることが難しく、開発を進めながら柔軟に変更していく必要があるプロジェクトにも、ラボ型開発は非常に有効です。

これは、まさにアジャイル開発で進めることが推奨されるタイプのプロジェクトです。例えば、ユーザーの反応を見ながらプロダクトを改善していく、リーンスタートアップ的なアプローチを取る場合にラボ型開発は真価を発揮します。

まずは、必要最小限の機能だけを実装したMVP(Minimum Viable Product)を迅速に開発し、市場に投入します。そして、実際に利用したユーザーからのフィードバックや利用データを分析し、次に追加すべき機能や改善すべき点の優先順位を決定します。この「構築→計測→学習」のサイクルを高速で回すためには、仕様変更に柔軟に対応できるラボ型開発の体制が不可欠です。

請負開発では、このサイクルを回すたびに仕様変更の見積もりや交渉が必要になり、スピード感が損なわれてしまいます。ラボ型開発であれば、確保したリソースの範囲内で、バックログのタスクを自由に入れ替えられるため、市場の変化に遅れることなく、プロダクトを正しい方向へとピボット(方向転換)させることが可能です。

新規事業など不確実性の高い開発

まだ誰もやったことがない新しいビジネスモデルの検証や、最新技術を用いた研究開発(R&D)など、ゴールが明確に定まっていない、不確実性の高いプロジェクトにもラボ型開発は適しています。

このようなプロジェクトでは、「何を作るか」自体を、試行錯誤しながら探していく必要があります。PoC(Proof of Concept:概念実証)やプロトタイピングを何度も繰り返し、技術的な実現可能性やビジネスとしての価値を検証していくプロセスが中心となります。

このプロセスでは、「作ってみたけど、これはうまくいかなさそうだ」という失敗がつきものです。請負開発では、一度作ったものの仕様を根本から変えるのは困難ですが、ラボ型開発であれば、「このアプローチは違ったから、次は全く別の方法で試してみよう」といった大胆な方針転換も容易です。

専属チームは、こうした試行錯誤の過程を共に経験することで、プロジェクトの背景や目的への理解を深めていきます。その結果、単なる開発者としてだけでなく、共に新しい価値を創造する「研究者」や「パートナー」として、主体的にアイデアを出してくれることも期待できます。このように、答えのない問いを探求していくようなプロジェクトにおいて、ラボ型開発の柔軟性とパートナーシップは強力な武器となります。

逆にラボ型開発が向いていないプロジェクトは?

一方で、ラボ型開発の特性がデメリットとして働いてしまうプロジェクトも存在します。以下のような特徴を持つプロジェクトの場合は、請負開発など他の手法を検討する方が賢明かもしれません。

短期間で完了する小規模な開発

開発期間が数週間から2、3ヶ月程度で完了する、比較的小規模なプロジェクトには、ラボ型開発はあまり向いていません。

例えば、以下のようなプロジェクトが該当します。

- キャンペーン用のランディングページ(LP)制作

- 数ページ程度の小規模なコーポレートサイト制作

- 特定の機能だけを持つシンプルなモバイルアプリの開発

これらのプロジェクトにラボ型開発を適用しようとすると、チームの立ち上げにかかる時間とコストが見合わない可能性が高くなります。前述の通り、ラボチームが本格的に機能し始めるまでには、メンバー選定やオンボーディングなどで一定の期間が必要です。開発期間そのものよりも、準備期間の方が長くなってしまうのでは本末転倒です。

また、ラボ型開発には通常、最低契約期間(3ヶ月など)が設定されているため、短期間のプロジェクトでは契約期間を持て余してしまい、無駄なコストが発生するリスクもあります。

このようなプロジェクトの場合は、要件を明確に定義した上で、成果物の完成を保証してくれる「請負開発」で依頼する方が、コスト効率も時間効率も良いでしょう。

仕様や要件が完全に固まっている開発

プロジェクトの目的、機能、仕様、デザインなどが、開発着手前にすべて詳細に固まっており、開発途中で変更が発生する可能性が極めて低いプロジェクトも、ラボ型開発のメリットを活かしきれない場合があります。

例えば、以下のようなケースです。

- 既に詳細な要件定義書(RFP)が完成している、基幹システムの刷新プロジェクト

- 法律や業界標準で仕様が厳密に定められているシステムの開発

- ウォーターフォール型の開発プロセスで進めることが決定しているプロジェクト

ラボ型開発の最大の強みは「仕様変更への柔軟性」ですが、そもそも仕様変更が想定されていないのであれば、その強みは発揮されません。むしろ、成果物の完成責任がないため、万が一プロジェクトが計画通りに進まなかった場合のリスクは、発注者側が負うことになります。

このようなプロジェクトでは、仕様通りに期日までに成果物を完成させることを契約で保証する「請負開発」の方が、発注者にとっては安心感が高いと言えます。開発会社側も、ゴールが明確であるため、効率的な人員配置とスケジュール管理が可能になり、結果としてコストを抑えた提案ができる可能性があります。

ただし、要件が固まっていると思っていても、実際に開発を進めていく中で予期せぬ問題や改善点が見つかることは少なくありません。そのため、完全に請負契約にするのではなく、一部に柔軟性を残した契約形態を検討することも一つの手です。

ラボ型開発を成功させるための5つのポイント

ラボ型開発は、発注者と開発チームが密に連携するパートナーシップモデルです。その成功は、開発パートナーの技術力だけでなく、発注者側の関わり方にも大きく左右されます。ここでは、ラボ型開発を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 開発の目的とゴールを明確にする

ラボ型開発を始める前に、「なぜこのプロジェクトを行うのか(Why)」という目的と、「このチームで何を達成したいのか(What)」という具体的なゴールを明確に定義し、チーム全体で共有することが最も重要です。

目的やゴールが曖昧なままプロジェクトを開始してしまうと、チームは何を基準に判断すれば良いか分からず、開発の方向性がブレてしまいます。「言われたから作る」という受け身の姿勢になりやすく、ラボ型開発のメリットである主体的な提案も生まれにくくなります。

- 目的(Why)の共有: 「ユーザーの〇〇という課題を解決し、業界No.1のサービスを目指す」「手作業で行っている業務を自動化し、生産性を50%向上させる」といった、ビジネス上の目的をチームに伝えましょう。自分たちの仕事がビジネスにどう貢献するのかを理解することで、チームのモチベーションは大きく向上します。

- ゴールの設定: 目的を達成するための具体的な目標(ゴール)を設定します。KGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)といった指標を用いると、ゴールの達成度を客観的に測定できます。例えば、「半年以内に会員登録者数1万人を達成する」「顧客からの問い合わせ件数を30%削減する」といった数値目標を設定し、定期的に進捗を確認しましょう。

明確なビジョンとゴールが、チームを正しい方向に導く羅針盤となります。

② コミュニケーション体制を構築する

ラボ型開発では、発注者と開発チームがまるで一つのチームのように機能する必要があります。そのためには、円滑で透明性の高いコミュニケーションを維持するための体制を、事前にしっかりと構築しておくことが不可欠です。

特にオフショア開発の場合は、言語、文化、時差といった障壁が存在するため、より一層意識的なコミュニケーション設計が求められます。

- コミュニケーションルールを決める:

- 定例会議: デイリースクラム(日次)、スプリント計画ミーティング(週次/隔週)、レビュー会議、振り返り(レトロスペクティブ)など、定期的なミーティングの目的、頻度、参加者を決めます。

- 報告・連絡・相談(報連相)の方法: 日常的なやり取りはチャットツールで行う、緊急性の高い連絡は電話で行うなど、状況に応じた連絡手段をルール化します。

- 共通言語: オフショア開発の場合、共通言語を英語にするのか、ブリッジSEを介して日本語で行うのかを明確にします。

- ブリッジSEの役割を明確にする: オフショア開発の成功は、ブリッジSEの能力に大きく依存します。単なる通訳者ではなく、日本のビジネス文化と現地の開発文化を理解し、両者の間の誤解を防ぎ、円滑なプロジェクト進行をサポートする重要な役割を担います。ブリッジSEと密に連携し、彼らが動きやすい環境を整えることが重要です。

コミュニケーションはプロジェクトの血液です。滞りなく流れる仕組みを作ることで、問題の早期発見やチームの一体感醸成につながります。

③ 信頼できる開発パートナーを選ぶ

当然のことながら、共にプロジェクトを進める開発パートナーの選定は、ラボ型開発の成否を分ける最も重要な要素の一つです。料金の安さだけで選ぶのではなく、以下の観点から総合的に評価し、長期的に信頼関係を築けるパートナーを選びましょう。

- 技術力と実績: 自社が開発したいプロダクトやサービスと類似の開発実績があるか、保有しているエンジニアの技術スキルは要件を満たしているかを確認します。ポートフォリオや過去の事例を詳しくヒアリングしましょう。

- コミュニケーション能力と提案力: こちらの要望を正確に理解し、専門的な知見からより良い代替案や改善案を提案してくれるかを見極めます。受け身ではなく、積極的に関与してくれる姿勢が重要です。

- マネジメント体制と人材の質: プロジェクトマネージャーの経験や能力は十分か、エンジニアの教育体制や定着率はどうかなどを確認します。チームメンバーのスキルだけでなく、チームをまとめる組織としての力も評価しましょう。

- 柔軟性と透明性: 契約条件(リソースの増減など)に柔軟に対応してくれるか、開発の進捗状況や課題を隠さずオープンに共有してくれるかといった点も、信頼関係を築く上で重要です。

複数の候補企業と面談し、担当者との相性も含めて慎重に比較検討することをおすすめします。

④ 適切なプロジェクト管理ツールを活用する

口頭での指示やメールだけのやり取りでは、情報が散逸し、「言った・言わない」のトラブルが発生しがちです。ラボ型開発のように多くのタスクが同時並行で進むプロジェクトでは、情報共有とタスク管理を効率化するためのツール活用が必須です。

プロジェクトの特性に合わせて、以下のようなツールを組み合わせるのが一般的です。

- タスク管理/プロジェクト管理ツール: Jira, Asana, Redmine, Trello など。開発すべきタスク(チケット)を一覧化し、担当者、優先順位、進捗状況(未着手、作業中、完了など)を可視化します。これにより、誰が何をしているのか、プロジェクト全体が計画通りに進んでいるのかを一目で把握できます。

- コミュニケーションツール: Slack, Microsoft Teams など。日常的な雑談から技術的な相談まで、迅速で気軽なコミュニケーションを促進します。

- 情報共有/ドキュメント管理ツール: Confluence, Notion, Google Workspace など。議事録や設計書、仕様書といったプロジェクトに関する情報を一元的に蓄積し、いつでも誰でも参照できる状態にします。

- バージョン管理システム: GitHub, GitLab など。ソースコードの変更履歴を管理し、チームでの共同開発を円滑に進めるための必須ツールです。

これらのツールを導入し、全員が同じ情報を見て、同じ認識で作業を進められる環境を整えることが、生産性の向上と手戻りの削減につながります。

⑤ 定期的なレビューとフィードバックを行う

ラボ型開発は、一度チームを作って終わりではありません。チームのパフォーマンスや開発プロセスを継続的に改善していくための仕組みを取り入れることが重要です。

アジャイル開発のフレームワークである「スクラム」では、スプリント(短い開発サイクル)の終わりに2つの重要な会議が設定されています。

- スプリントレビュー: そのスプリントで完成した成果物(動くソフトウェア)を、プロダクトオーナーや関係者にデモンストレーションし、フィードバックをもらう場です。このフィードバックを元に、次のスプリントで何をすべきかを判断します。

- レトロスペクティブ(振り返り): チームメンバー全員で、そのスプリントの仕事の進め方について良かった点(Keep)、問題点(Problem)、改善案(Try)などを話し合う場です。プロダクトそのものではなく、「チームの働き方」を改善することが目的です。

こうした定期的なレビューとフィードバックのサイクルを回すことで、チームは自律的に課題を発見し、解決策を実行できるようになります。フィードバックの際は、うまくいかなかった点だけでなく、うまくいった点やメンバーの貢献を積極的に称賛することも、チームの士気を高め、良好な関係を維持するために非常に大切です。

信頼できるラボ型開発のおすすめ会社3選

ここでは、ラボ型開発(特にオフショア開発)で豊富な実績と高い評価を持つ開発会社を3社紹介します。各社の特徴を参考に、自社のプロジェクトに合ったパートナー選びの参考にしてください。

① GMO-Z.com RUNSYSTEM

GMO-Z.com RUNSYSTEMは、東証プライム上場のGMOインターネットグループの一員であり、ベトナムのハノイ・ダナン・ホーチミンに開発拠点を持つオフショア開発企業です。グループ企業ならではの高い信頼性と強固なセキュリティ体制が大きな強みです。

同社のラボ型開発サービスは「ITリソース提供サービス」として提供されており、Webシステム開発からスマホアプリ、AI、ブロックチェーンといった先端技術まで、幅広い分野に対応しています。

特に評価が高いのが、日本語能力の高いブリッジSEとプロジェクトマネージャーの存在です。日本語能力試験N1・N2レベルの人材が多数在籍しており、日本のビジネス文化への深い理解に基づいた円滑なコミュニケーションを実現しています。これにより、オフショア開発で懸念されがちなコミュニケーションの壁を最小限に抑え、国内の開発チームと変わらない感覚でプロジェクトを推進できます。大手企業からスタートアップまで、350社以上の豊富な開発実績も、信頼できるパートナーであることの証左です。(参照:GMO-Z.com RUNSYSTEM 公式サイト)

② CMC Japan

CMC Japanは、ベトナムの大手国営ICT企業である「CMC Corporation」の日本法人です。親会社であるCMC Corporationは30年以上の歴史を持ち、ベトナム国内外で数多くの大規模プロジェクトを手掛けてきた実績があります。

同社の強みは、3,000名を超える豊富なITリソースを活かした、大規模かつ柔軟な開発体制を構築できる点です。Web・アプリ開発はもちろんのこと、AI、IoT、クラウド、RPAといったDX関連の先端技術領域において高い専門性を有しており、企業のデジタルトランスフォーメーションを強力に支援します。

ISO9001(品質マネジメント)やISO27001(情報セキュリティ)といった国際認証を取得しており、グローバル基準の高品質な開発とセキュリティ管理体制が保証されています。日本市場での実績も豊富で、特に金融や製造、流通といったエンタープライズ領域での大規模なラボ型開発チーム構築に定評があります。技術力と組織力の両面で、ハイレベルな要求に応えられる開発パートナーです。(参照:CMC Japan 公式サイト)

③ DEHA SOLUTIONS株式会社

DEHA SOLUTIONS株式会社は、ベトナムのハノイとダナンに開発拠点を持つオフショア開発企業です。日本法人を東京に構え、国内での手厚いサポート体制も強みとしています。

同社のラボ型開発は、3名程度の小規模なチームから、50名を超える大規模チームまで、顧客のニーズに合わせて柔軟に体制を構築できるのが特徴です。特に、スタートアップや新規事業の立ち上げ支援に多くの実績があり、不確実性の高いプロジェクトを伴走しながら成功に導くノウハウが豊富です。

「単なる開発会社」ではなく、「顧客のDXを共に実現するパートナー」というスタンスを掲げており、企画・要件定義といった上流工程から積極的に関与し、ビジネスの成功に向けた提案を行っています。AIを活用した画像認識やチャットボット開発、ブロックチェーン技術を用いたシステム開発など、新しい技術へのキャッチアップも早く、技術的なチャレンジを伴うプロジェクトにも対応可能です。コストを抑えつつ、柔軟性とスピード感を持って新規事業を立ち上げたい企業にとって、非常に心強いパートナーとなるでしょう。(参照:DEHA SOLUTIONS株式会社 公式サイト)

まとめ

本記事では、ラボ型開発の基本的な概念から、他の開発手法との比較、メリット・デメリット、費用相場、成功のポイントまで、幅広く解説しました。

最後に、記事の要点を振り返りましょう。

- ラボ型開発とは、一定期間、自社専用の開発チームを確保し、継続的に開発を進める準委任契約の一種です。

- 請負開発との違いは、成果物の完成ではなくリソースの提供を目的とし、仕様変更に非常に柔軟に対応できる点です。

- SESとの違いは、個人ではなく「チーム」として機能を提供し、ノウハウが蓄積しやすい点です。

- 主なメリットは、「仕様変更への柔軟性」「優秀なエンジニアの長期的確保」「ノウハウの社内蓄積」「トータルコストの抑制」の4点です。

- 主なデメリットは、「業務がなくても費用が発生する」「自社でのマネジメントが必要」「チーム立ち上げに時間がかかる」の3点です。

- 向いているプロジェクトは、SaaSのような「中長期の継続開発」や、アジャイルで進める「仕様変更が多い開発」、そして「不確実性の高い新規事業開発」です。

ラボ型開発は、単に開発作業を外部に委託するアウトソーシングとは一線を画します。それは、変化の激しい時代において、ビジネスを継続的に成長させていくための「戦略的パートナーシップ」を築くための手法です。

もちろん、成功のためには、発注者側にも明確なビジョンと主体的なマネジメントが求められます。しかし、信頼できるパートナーと強力なタッグを組むことができれば、自社だけでは成し得なかったスピードとクオリティで、革新的なプロダクトやサービスを生み出すことが可能になります。

この記事が、あなたの会社の開発戦略を考える上での一助となれば幸いです。まずは、自社のプロジェクトがラボ型開発に向いているかどうかを検討し、気になる開発会社に相談してみてはいかがでしょうか。