現代のソフトウェア開発やプロジェクト管理において、変化に迅速に対応し、チームの生産性を最大化する手法として「アジャイル開発」が広く採用されています。その中でも特に代表的なフレームワークが「スクラム」です。スクラムは、短いサイクルを繰り返しながら、チーム一丸となって価値あるプロダクトを届けることを目指します。

このスクラムを効果的に実践する上で、欠かすことのできない重要なイベントが「デイリースクラム」です。毎日決まった時間に、ごく短時間で行われるこのミーティングは、一見すると単なる進捗報告会のように思えるかもしれません。しかし、その本質は、チームが自律的に目標達成へと進むための「作戦会議」であり、日々の活動の羅針盤となるものです。

「デイリースクラムが形骸化してしまっている」「毎日やっているけれど、効果を実感できない」「そもそも正しいやり方がわからない」といった悩みを抱えている方も少なくないでしょう。デイリースクラムの真の価値を引き出すには、その目的を深く理解し、適切なルールと進め方に沿って実践することが不可欠です。

この記事では、デイリースクラムの基本的な定義から、スクラム開発全体における位置づけ、具体的な目的、そして成功に導くための進め方やコツまでを網羅的に解説します。3つのシンプルな質問がなぜ重要なのか、よくある失敗とその対策、さらには効率化を支援するツールについても詳しくご紹介します。

本記事を最後まで読めば、あなたのチームのデイリースクラムが、単なる儀式から脱却し、チームの連携を強化し、プロジェクトを成功へと導く強力なエンジンへと変わるはずです。

目次

デイリースクラムとは

デイリースクラムとは、アジャイル開発のフレームワークである「スクラム」において、スプリント期間中に毎日行われる15分間の短いミーティングのことです。開発者(プロダクト開発に責任を持つチームメンバー)が、スプリントゴール達成に向けた進捗を確認し、その日の作業計画を調整するために実施されます。

このミーティングの最大の目的は、進捗の「検査」と計画の「適応」です。チーム全員が顔を合わせ、透明性を確保し、コミュニケーションを活性化させることで、潜在的な問題や障害を早期に発見し、迅速に対応することを目指します。

多くの現場では、立ったまま行うことから「デイリースタンドアップミーティング」とも呼ばれます。これは、会議が長引くのを防ぎ、要点を簡潔に共有するための工夫の一つです。

デイリースクラムは、スクラムマスターやプロダクトオーナーへの進捗報告の場ではありません。主役はあくまで開発者自身です。開発者が互いの状況を把握し、協力し合い、自己組織化(チームが自律的に仕事の進め方を管理・改善すること)を促進するための重要な機会となります。日々の小さな軌道修正を積み重ねることで、スプリント全体の成功確度を飛躍的に高める、それがデイリースクラムの本質的な価値です。

スクラム開発におけるデイリースクラムの位置づけ

デイリースクラムの役割を正しく理解するためには、スクラム開発全体の流れの中で、それがどこに位置づけられているかを知ることが重要です。スクラムは、以下の図のように、いくつかのイベントが連なって構成されています。

【スクラムの主要なイベント】

- スプリント (Sprint)

- スクラムにおける開発の心臓部です。1ヶ月以内の決まった短い期間(タイムボックス)であり、この期間内に「完成」して価値のあるプロダクトのインクリメント(増分)を作成します。新しいスプリントは、前のスプリントが完了するとすぐに始まります。デイリースクラムを含む、後述のすべてのイベントはスプリントの中で行われます。

- スプリントプランニング (Sprint Planning)

- スプリントの開始時に行われるイベントです。この場で、プロダクトオーナーが提示するプロダクトバックログ(プロダクトに必要な機能や要件のリスト)の中から、そのスプリントで何を行うか(スプリントゴール)を決定し、それを達成するための具体的な作業計画(スプリントバックログ)を立てます。

- デイリースクラム (Daily Scrum)

- スプリントプランニングで立てた計画に基づき、スプリント期間中に毎日開催されるのがデイリースクラムです。開発者はこの場でスプリントゴールに対する進捗を検査し、必要に応じてスプリントバックログを適応させます。つまり、日々の計画調整を行う作戦会議と言えます。

- スプリントレビュー (Sprint Review)

- スプリントの最終盤に行われ、そのスプリントで完成したプロダクトのインクリメントをステークホルダー(利害関係者)に披露し、フィードバックを得るためのイベントです。このフィードバックは、次のスプリントで取り組むプロダクトバックログの優先順位付けに役立てられます。

- スプリントレトロスペクティブ (Sprint Retrospective)

- スプリントの最後に行われる「振り返り」のイベントです。プロダクトそのものではなく、チームのプロセス、ツール、人間関係などについて、何がうまくいき、何がうまくいかなかったのかを話し合います。そして、次のスプリントで改善すべき具体的なアクションプランを決定します。

このように、スクラムは「計画(プランニング)→実行(デイリースクラムを通じた日々の活動)→検査(レビュー)→改善(レトロスペクティブ)」というサイクルをスプリント単位で繰り返します。

その中でデイリースクラムは、スプリントプランニングで立てた大きな計画を、日々の小さな計画に落とし込み、実行し、軌道修正していくためのエンジンの役割を担っています。スプリントゴールという目的地に向かう航海の途中で、毎日、現在地と進路を確認し、「このままで目的地にたどり着けるか?」「予期せぬ嵐(障害)は来ていないか?」「航路を変更する必要はないか?」をチーム全員で確認する場なのです。

もしデイリースクラムがなければ、チームはスプリントの終わりまで問題に気づかず、大幅な計画遅延やゴール未達といった事態に陥るリスクが高まります。デイリースクラムは、スクラムにおける「早期発見・早期対応」の原則を具体化した、不可欠な実践であると言えるでしょう。

デイリースクラムの目的

デイリースクラムは、単に「昨日やったこと、今日やること」を報告するだけの形式的な場ではありません。その背後には、スクラムの成功を支える明確で重要な目的が存在します。スクラムガイドによれば、デイリースクラムの目的は「スプリントゴールに対する進捗を検査し、必要に応じてスプリントバックログを適応させ、今後の作業計画を調整すること」と定義されています。

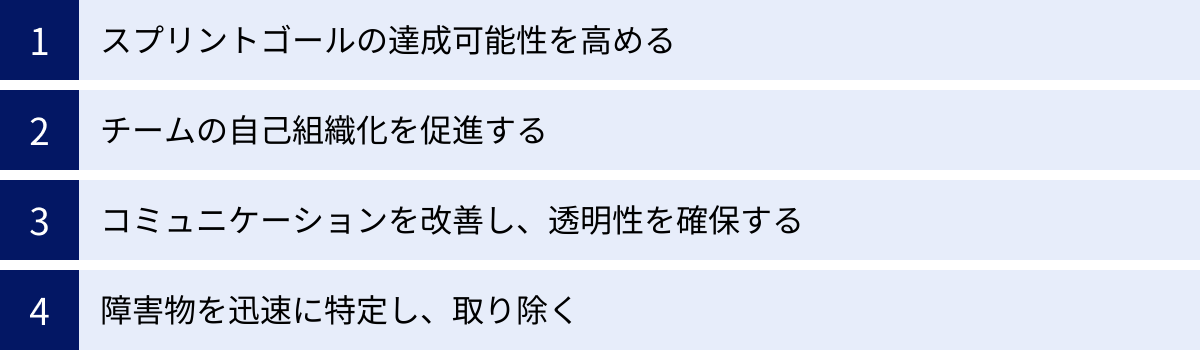

この定義をより深く掘り下げ、デイリースクラムが達成しようとしている本質的な目的を理解することが、形骸化を防ぎ、その効果を最大化する鍵となります。主な目的は、以下の4つに集約できます。

- スプリントゴールの達成可能性を高める

これが最も重要かつ中心的な目的です。スプリントプランニングで設定されたスプリントゴールは、チームがそのスプリントで達成すべき唯一の目標です。デイリースクラムは、チーム全員が毎日このゴールを再認識し、現在の進捗状況がゴール達成に向けて順調に進んでいるかを確認する場です。

例えば、バーンダウンチャート(残作業量をグラフ化したもの)やタスクボードを見ながら、「このペースで進めば、スプリント終了までにゴールを達成できそうだ」あるいは「予期せぬタスクが発生し、このままではゴール達成が危うい」といった状況をチーム全体で共有します。もし達成が危ぶまれる状況であれば、その場で「では、今日何をすべきか?」という計画の再調整を行います。タスクの優先順位を見直したり、メンバー間で作業を再分配したり、あるいはプロダクトオーナーと相談してスコープを調整したりと、ゴール達成のために必要な適応を迅速に行うのです。このように、日々の小さな軌道修正によって、ゴール達成の確度を劇的に高めることがデイリースクラムの最大の役割です。 - チームの自己組織化を促進する

スクラムでは、マネージャーが細かく指示を出すのではなく、開発者自身が自律的に仕事の進め方を決定する「自己組織化」が重視されます。デイリースクラムは、この自己組織化を育むための絶好の訓練場となります。

ミーティングの主役は開発者であり、彼らが自らの言葉で進捗や課題を共有し、解決策を話し合います。スクラムマスターはあくまで進行役であり、問題を直接解決するわけではありません。メンバーが「〇〇で困っている」と発言すれば、他のメンバーが「それなら私が手伝おう」「その問題は以前解決したことがある」と自発的に協力し合います。誰かからの指示を待つのではなく、チームとして問題を認識し、チームとして解決策を見出すプロセスを毎日繰り返すことで、チームは徐々に自律性を高め、より強力な問題解決集団へと成長していくのです。 - コミュニケーションを改善し、透明性を確保する

プロジェクトにおいて、コミュニケーション不足は多くの問題の根源となります。特に、各メンバーが個別のタスクに集中しがちな開発現場では、「誰が、何を、どこまで進めているのか」「どんな問題に直面しているのか」といった情報がブラックボックス化しやすい傾向があります。

デイリースクラムは、毎日15分間、強制的にチーム全員のコミュニケーションと思考を同期させる機会を提供します。これにより、個々の作業がチーム全体の進捗にどう貢献しているのかが明確になり、情報のサイロ化(属人化)を防ぎます。タスクボードなどの視覚的なツールを併用することで、プロジェクトの状況は完全に透明化され、全員が同じ情報に基づいて意思決定できるようになります。この「透明性」は、信頼関係の構築にも繋がり、チームの一体感を醸成する上で非常に重要です。 - 障害物を迅速に特定し、取り除く

プロジェクトの進行を妨げる「障害(Impediment)」は、放置すればするほど深刻化し、手遅れになることがあります。デイリースクラムでは、「障害になっていることは何か?」という質問を通じて、これらの障害を毎日洗い出します。

ここでいう障害とは、技術的な問題だけでなく、「必要な情報が得られない」「開発環境のスペックが低い」「他部署との連携がうまくいかない」といった、あらゆるブロッカーを指します。重要なのは、問題を早期に発見し、チーム全体でその存在を認識することです。デイリースクラムの場で直接解決策を議論するわけではありませんが、障害が特定されれば、スクラムマスターがその解決に責任を持って動いたり、関係者を集めて別途解決のためのミーティングを設定したりといった、次のアクションに繋げることができます。問題が小さなうちに芽を摘むことで、チームは常に高い生産性を維持できるのです。

これらの目的を常に意識することで、デイリースクラムは単なる報告会から、チームを成功に導くための戦略的なイベントへと昇華します。

デイリースクラムがもたらす3つのメリット

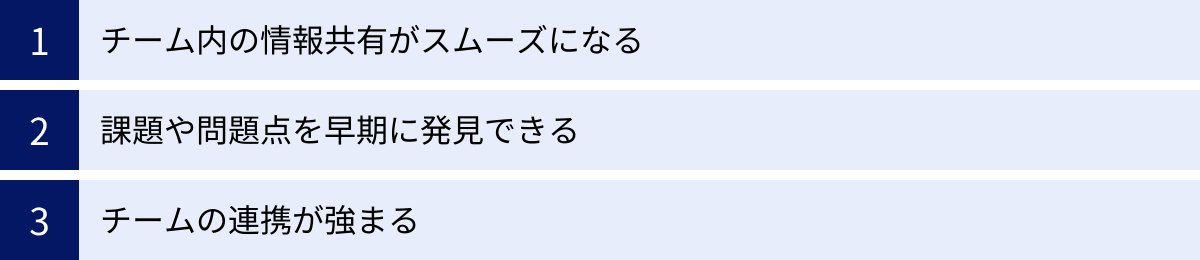

デイリースクラムをその目的どおりに正しく実践することで、チームやプロジェクトには計り知れないメリットがもたらされます。ここでは、特に重要となる3つのメリットについて、具体的に解説します。

① チーム内の情報共有がスムーズになる

プロジェクトが複雑化し、チームの規模が大きくなるほど、メンバー間の情報格差は深刻な問題となります。特定の情報が一部のメンバーにしか共有されず、他のメンバーが知らないまま作業を進めてしまう「サイロ化」は、手戻りや重複作業、意思決定の遅れなど、多くの無駄を生み出します。

デイリースクラムは、この問題を解決するための非常に効果的な仕組みです。毎日決まった時間にチーム全員が顔を合わせ、自分の作業状況を簡潔に共有することで、情報の流れが劇的にスムーズになります。

具体的には、以下のような効果が期待できます。

- 「誰が何をしているか」の可視化: メンバーAが「ログイン機能のAPI実装中」、メンバーBが「データベースのスキーマ設計中」といった具体的な状況が全員に共有されるため、「今、誰に何を聞けば良いか」が明確になります。これにより、必要な情報を探す時間が短縮され、チーム全体の効率が向上します。

- 暗黙知の形式知化: メールやチャットのテキストだけでは伝わりにくい、個人の経験や勘といった「暗黙知」が、対話を通じて自然に共有される機会が増えます。例えば、あるメンバーが「このライブラリの特定バージョンにはバグがあるかもしれない」といった懸念を口にすることで、他のメンバーが同じ轍を踏むのを防ぐことができます。

- 依存関係の明確化: 「メンバーAのAPI実装が終わらないと、メンバーBのフロントエンド開発が進められない」といったタスク間の依存関係が早期に明らかになります。これにより、ボトルネックを予測し、事前に作業の順番を調整するなどの対策を講じることが可能になります。

- 認識のズレの早期修正: プロダクトの仕様や要件に対するメンバー間の小さな認識のズレは、放置すると後で大きな手戻りを生む原因となります。デイリースクラムでの日々の対話は、こうしたズレを早期に発見し、その場で修正する絶好の機会を提供します。

このように、デイリースクラムは、チーム内に情報の高速道路を建設するようなものです。情報の透明性が確保されることで、メンバーは常に最新かつ正確な情報に基づいて行動できるようになり、チーム全体としての一貫性とスピードが向上します。

② 課題や問題点を早期に発見できる

従来のウォーターフォール型開発では、問題が発覚するのがテスト段階やリリース直前といった、プロジェクトの後半になってからというケースが少なくありませんでした。問題の発見が遅れれば遅れるほど、その修正コストは指数関数的に増大します。

アジャイル開発、特にデイリースクラムは、この問題を根本から解決するために設計されています。24時間という短いサイクルで進捗と障害を確認することにより、どんな小さな問題でも早期に発見し、対処することが可能になります。

デイリースクラムにおける課題発見のメカニズムは以下の通りです。

- 「障害」の報告義務: デイリースクラムの3つの質問の一つに「障害になっていることは何か?」があります。これにより、メンバーは自身が直面している問題を公式に報告することが奨励されます。技術的な壁、環境の問題、外部との連携の遅れなど、進行を妨げるあらゆる要因が「障害」としてテーブルの上に上がります。

- 計画との乖離の検知: 毎日、スプリントゴールと現在の進捗を照らし合わせることで、「計画通りに進んでいない」という事実を早期に検知できます。例えば、「昨日完了するはずだったタスクが終わっていない」という報告があれば、その原因(タスクの見積もりが甘かった、予期せぬ問題が発生したなど)を即座に探り、対策を打つことができます。

- チームの集合知による問題発見: 自分一人では「問題」だと認識していなかったことでも、チームの他のメンバーから見れば重大なリスクである場合があります。デイリースクラムで自分の状況を話すことで、「そのやり方だと後でパフォーマンス問題が出る可能性があるよ」「そのAPIは非推奨になっているから、新しいものを使った方が良い」といった、他のメンバーからの有益なフィードバックを得られ、潜在的な問題を未然に防ぐことができます。

問題は、小さいうちに発見すれば、少ない労力で迅速に解決できます。デイリースクラムは、プロジェクトにおける「健康診断」のようなものです。毎日、チームの状態をチェックし、病気の兆候(課題や問題点)を早期に発見することで、プロジェクトが深刻な状態に陥るのを防ぎ、常に健全な状態を保つことができるのです。

③ チームの連携が強まる

優れたプロダクトは、個々の優秀なメンバーの力の総和だけで生まれるわけではありません。メンバー同士が有機的に連携し、1+1が3にも4にもなるような相乗効果、すなわち「チームワーク」が不可欠です。デイリースクラムは、このチームワークを醸成するための強力な触媒となります。

- 共通の目標意識の醸成: 毎日、スプリントゴールという共通の目標を全員で確認することで、「我々はこの目標を達成するために集まった一つのチームである」という意識が強まります。個々のタスクが、その大きな目標達成のためにどう繋がっているのかを理解することで、メンバーは自分の仕事に意味を見出し、より主体的に貢献しようとします。

- 助け合いの文化の促進: デイリースクラムで誰かが「〇〇で困っている」と正直に打ち明けることは、他のメンバーにとって「助けるチャンス」となります。問題を共有することで、「その件なら手伝えるよ」「一緒に考えよう」といった自然な協力関係が生まれます。このような助け合いの経験を日々積み重ねることで、チーム内に信頼と尊敬に基づいた強固な絆が育まれます。

- 心理的安全性の向上: 毎日顔を合わせ、対話し、時には互いの弱さ(障害)も見せ合うことで、チーム内に「何を言っても大丈夫」という心理的安全性が生まれます。心理的安全性が高いチームでは、メンバーは失敗を恐れずに挑戦したり、建設的な意見を述べたりすることができます。これは、イノベーションや継続的な改善を生み出すための土壌となります。

- 一体感とモチベーションの向上: 共通の目標に向かって協力し、困難を乗り越える経験は、チームに強い一体感をもたらします。デイリースクラムは、その成功体験を毎日小さく積み重ねる場です。チームとしての一体感は、個々のメンバーのモチベーションを高め、仕事に対するエンゲージメントを向上させる効果があります。

デイリースクラムは、単なる作業の調整会議ではなく、チームという生命体を育むための重要な儀式です。日々の短い対話を通じて、メンバーは互いを理解し、尊重し、支え合うことを学びます。こうして構築された強固な連携こそが、複雑で予測不可能な課題に立ち向かい、優れた成果を生み出すための最も強力な武器となるのです。

デイリースクラムの基本的なルール

デイリースクラムの効果を最大限に引き出すためには、スクラムガイドで定められているいくつかの基本的なルールを守ることが極めて重要です。これらのルールは、ミーティングを簡潔かつ効果的に保ち、本来の目的から逸脱しないようにするためのガードレールとして機能します。

| ルール項目 | 内容 | 目的・理由 |

|---|---|---|

| 参加者 | 開発者(必須)、スクラムマスター(進行役)、プロダクトオーナー(任意) | 開発者が主役となり、自己組織化を促進するため。外部の干渉を防ぎ、心理的安全性を確保する。 |

| 開催時間と場所 | 毎日、同じ時間に、同じ場所で実施する。 | 習慣化を促し、調整コストをゼロにする。リズムを作り、参加しやすくする。 |

| タイムボックス | 15分以内に終了する。 | 複雑さを減らし、議論の拡散を防ぐ。集中力を維持し、本質的な対話に集中させる。 |

これらのルールについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。

参加者

デイリースクラムの参加者は、その役割によって明確に区別されます。誰が参加し、どのような役割を担うのかを正しく理解することが、ミーティングの質を左右します。

- 開発者 (Developers)

- デイリースクラムの主役であり、必須の参加者です。ここでいう「開発者」とは、プログラマーだけでなく、テスター、デザイナー、インフラエンジニアなど、スプリントバックログの作業を完了させるために必要なスキルを持つすべてのチームメンバーを指します。

- デイリースクラムは、この開発者たちが自分たちのために行うミーティングです。彼らがスプリントゴールに向けた進捗を共有し、その日の計画を立て、障害を取り除くための協力体制を築くことが目的です。したがって、開発者全員が参加し、積極的に発言することが求められます。

- スクラムマスター (Scrum Master)

- スクラムマスターは、デイリースクラムがルール通り、時間内に、そして効果的に行われるように支援する役割を担います。彼らはミーティングのファシリテーター(進行役)であり、サーバントリーダーです。

- 具体的な役割としては、時間管理(タイムキーピング)、議論が脱線した場合の軌道修正、発言が少ないメンバーへの発言の促進、そして報告された「障害」を後で解決するために働きかけることなどが挙げられます。

- 重要なのは、スクラムマスターはミーティングを管理しますが、主導するわけではないという点です。あくまで開発者が主体的に話せるような環境を整えることに徹します。

- プロダクトオーナー (Product Owner)

- プロダクトオーナーの参加は任意です。参加することで、開発チームの進捗状況を直接把握し、プロダクトに関する質問にその場で答えることができるというメリットがあります。

- ただし、プロダクトオーナーが参加する際には注意が必要です。彼らがミーティングを主導したり、開発者に指示を出したり、進捗を問い詰めたりするような行動を取ると、デイリースクラムは単なる「報告会」に変質してしまいます。これにより、開発者の心理的安全性が損なわれ、自己組織化が阻害される恐れがあります。プロダクトオーナーは、あくまで「聞き役」として参加し、質問された場合にのみ答えるという姿勢が望ましいです。

- その他のステークホルダー

- プロジェクトマネージャーや上司、他部署のメンバーといった、スクラムチーム外のステークホルダーがデイリースクラムに参加することは、一般的に推奨されません。彼らの存在は、開発者にプレッシャーを与え、正直な「障害」の報告を躊躇させる原因となり得ます。もし彼らが進捗を知りたい場合は、デイリースクラム以外の場(スプリントレビューなど)を設けるか、Jiraなどのツール上の可視化された情報を参照してもらうのが適切です。

開催時間と場所

デイリースクラムの効率性と継続性を担保するために、「いつ」「どこで」行うかは非常に重要な要素です。

- 毎日、同じ時間に

- デイリースクラムは、スプリント期間中、休日を除いて毎日、決まった時間に開催する必要があります。例えば、「毎朝9時30分から」のように固定します。

- 時間を固定する最大のメリットは、調整コストがゼロになることです。「今日のミーティングは何時からだっけ?」といった確認や調整の手間が一切なくなり、メンバーは何も考えずにその時間になれば自然と集まることができます。これにより、デイリースクラムがチームの日常的なリズム、つまり「習慣」となります。

- 一般的には、一日の活動を開始する朝の時間帯に行われることが多いです。その日の計画を立てるという目的に合致しており、メンバー全員がフレッシュな頭で集まれるからです。しかし、チームの働き方(フレックスタイム制など)によっては、昼休み明けや夕方に行うことも可能です。重要なのは、チームにとって最も都合の良い時間を合意の上で決め、それを毎日守ることです。

- 同じ場所で

- 時間と同様に、開催場所も毎日、同じ場所に固定するのが原則です。オフィスであれば特定の会議室や、チームの作業スペースの一角などが考えられます。場所を固定することで、「どこだっけ?」と探す無駄がなくなり、スムーズにミーティングを開始できます。

- リモートワークや分散チームの場合は、「物理的な場所」は「仮想的な場所」に置き換えられます。例えば、特定のビデオ会議ツールのURLを固定し、毎日そのURLにアクセスするようにします。カメラをオンにして互いの顔を見ながら話すことで、物理的に同じ場所にいるのと同じような効果を得ることが推奨されます。

この「時間と場所の固定」というシンプルなルールは、デイリースクラムをチームの揺るぎない習慣へと昇華させ、継続的な実践を支える土台となります。

タイムボックス(所要時間)

デイリースクラムには、「15分以内」という厳格な時間的制約(タイムボックス)が設けられています。このルールは、デイリースクラムの成否を分ける最も重要な要素の一つと言っても過言ではありません。

- なぜ15分なのか?

- 集中力の維持: 人間が高い集中力を保てる時間は限られています。15分という短時間に設定することで、メンバーは集中力を切らすことなく、密度の濃い対話を行えます。

- 議論の複雑化の防止: 時間が短いことで、自然と議論は本質的なものに絞られます。問題の詳細な分析や解決策の議論といった、時間のかかるトピックに深入りするのを防ぎます。デイリースクラムの目的はあくまで「同期」と「計画」であり、「問題解決」ではないことを徹底させる効果があります。

- 参加への心理的ハードルの低下: 「たった15分」であれば、忙しい中でもメンバーは気軽に参加できます。もしこれが30分や1時間であれば、「他の作業を中断されたくない」という気持ちが働き、参加への意欲が削がれてしまいます。

- 15分を守るためには

- デイリースクラムが15分を超過しがちなチームは、その目的を見失っている可能性が高いです。多くの場合、進捗報告が長くなったり、問題解決の議論が始まってしまったりすることが原因です。

- これを防ぐために、スクラムマスターはタイマーなどを使って時間を可視化し、時間厳守の意識をチームに徹底させる必要があります。もし、あるトピックで議論が長引きそうになったら、スクラムマスターは「その話は興味深いので、デイリースクラムが終わった後に関係者で別途話しましょう」と介入し、ミーティングを本筋に戻す役割を担います。この別途行われるミーティングは「アフターパーティー」や「16分目の会議」などと呼ばれます。

15分という制約は、単なる制約ではなく、デイリースクラムを価値あるものにするための工夫です。このタイムボックスを厳守することが、簡潔で、リズミカルで、生産的なデイリースクラムを実現するための第一歩となります。

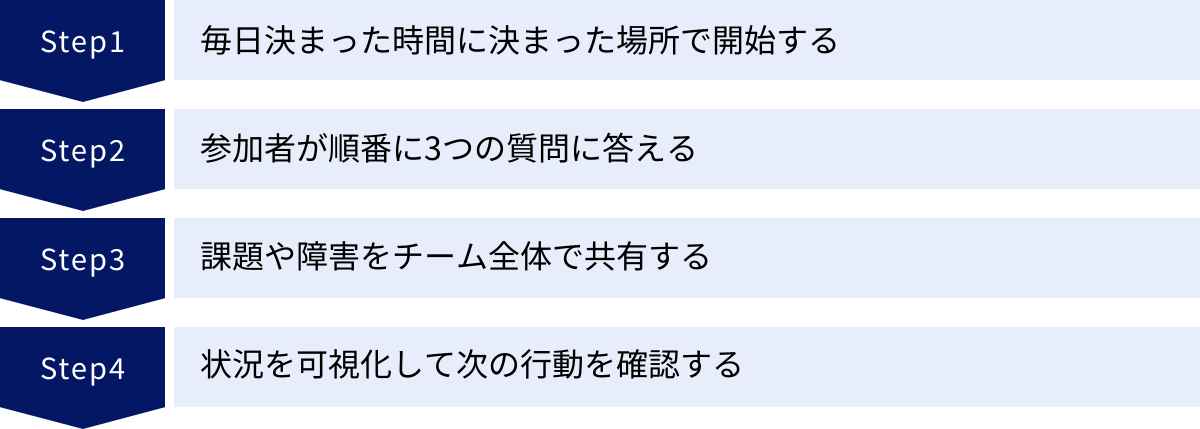

デイリースクラムの進め方4ステップ

デイリースクラムを効果的に運営するためには、確立された進め方に沿って行うことが重要です。ここでは、日々のデイリースクラムをスムーズに進めるための具体的な4つのステップを解説します。

① 毎日決まった時間に決まった場所で開始する

これは基本的なルールですが、実践の第一歩として非常に重要です。

- 定刻厳守で開始する: チームで合意した時間(例:午前9時30分)になったら、メンバーが全員揃っていなくても、スクラムマスターは迷わず開始を宣言します。遅刻者を待っていると、時間通りに来たメンバーの時間を無駄にするだけでなく、「少しぐらい遅れても大丈夫」という緩んだ雰囲気を作ってしまいます。定刻に始めるという規律を守ることが、タイムボックスを守る意識にも繋がります。

- 準備を整える: ミーティングが始まる前に、デイリースクラムで使うツールを準備しておきます。物理的なオフィスであれば、タスクボード(カンバン)の前に集まります。リモートであれば、ビデオ会議ツールに接続し、JiraやTrelloといったタスク管理ツールのボードを画面共有できる状態にしておきます。これにより、開始と同時にすぐに本題に入ることができます。

スムーズな開始は、ミーティング全体のリズムを作ります。日常の業務からデイリースクラムへと、意識を切り替えるための重要なスイッチの役割を果たすのです。

② 参加者が順番に3つの質問に答える

ミーティングの中心となる活動が、各開発者が順番に3つの質問に答えることです。これにより、チーム全体の状況が同期されます。

- 3つの質問(後述)への回答: 各メンバーは、以下の3つの質問に対して簡潔に報告します。

- 昨日やったことは何か? (スプリントゴール達成のために)

- 今日やることは何か? (スプリントゴール達成のために)

- 障害になっていることは何か?

- 簡潔に、要点を絞って: 一人あたりの持ち時間は、チームの人数にもよりますが、1〜2分程度が目安です。ダラダラと長く話すのではなく、要点をまとめて簡潔に話すことが求められます。話している相手は、スクラムマスターやプロダクトオーナーではなく、他の開発者です。チームメイトに自分の状況を理解してもらう、という意識で話すことが重要です。

- 話す順番の工夫: 話す順番を毎回同じにすると、マンネリ化したり、後の人が前の人の話を聞かなくなったりする可能性があります。これを防ぐために、以下のような工夫が考えられます。

- ランダム: スクラムマスターがランダムに指名する。

- 指名制: 話し終えた人が、次に話す人を指名する。

- トーキングトークン: ボールのような物理的なアイテム(トーキングトークン)を持ち、それを持っている人だけが話せるようにする。話し終えたら、次の人にトークンを渡す。リモートの場合は、チャットで指名するなど工夫します。

このステップにより、個々の進捗と計画がチーム全体に共有され、透明性が確保されます。

③ 課題や障害をチーム全体で共有する

3つ目の質問「障害になっていることは何か?」で報告された内容は、特に注意深く扱う必要があります。

- 「障害」の存在を認識する: メンバーから障害が報告されたら、チーム全員が「今、我々のチームはこういう問題に直面している」という事実を共有します。例えば、「テスト環境の動作が遅く、作業効率が30%低下している」といった具体的な報告がなされます。

- 解決策の議論はしない: ここで非常に重要なのは、デイリースクラムの場で、その障害の解決策について詳細な議論を始めないことです。それを始めると、あっという間に15分のタイムボックスを超過してしまいます。

- 次のアクションを決める: デイリースクラムの場で行うべきは、その障害に対して「誰が」「いつ」「どのように」対処するのか、という次のアクションを決定することです。

- 例1: 「その問題なら、AさんとBさんが詳しそうだから、デイリースクラムの直後に5分だけ集まって話そう」

- 例2: 「それはインフラチームに依頼しないと解決できない問題だね。スクラムマスター、後でインフラチームへの依頼をお願いできますか?」

- 例3: 「仕様が不明瞭で困っています。プロダクトオーナー、今日の午前中に10分だけ時間をいただけませんか?」

このように、デイリースクラムは問題解決のキックオフの場と位置づけ、実際の解決作業は別途行うという線引きを徹底します。これにより、時間内にミーティングを終えつつ、障害が放置されるのを防ぐことができます。スクラムマスターは、報告された障害が確実にフォローアップされるように支援する責任を持ちます。

④ 状況を可視化して次の行動を確認する

3つの質問への回答と障害の共有が終わったら、最後にチーム全体で状況を俯瞰し、次のアクションを確認します。

- タスクボードの更新: 各メンバーの報告内容を反映し、タスクボード(カンバンボード)上のタスクカード(チケット)のステータスを更新します(例:「作業中」から「レビュー待ち」へ移動)。これにより、チームの進捗状況がリアルタイムで可視化されます。

- スプリントゴールとの照らし合わせ: 更新されたタスクボードと、スプリントバーンダウンチャートなどを眺め、チーム全体としてスプリントゴール達成に向けて順調に進んでいるかを確認します。「このままのペースで大丈夫か?」「優先順位の高いタスクに誰も着手していないが、問題ないか?」といった視点で全体をチェックします。

- 今日の計画の最終確認: 全体の状況を踏まえ、「では、今日一日、我々チームはスプリントゴール達成のために何に集中すべきか」を再確認します。デイリースクラムは、過去の報告会ではなく、未来(今日一日)の計画を立てるための場です。

ミーティングの終わりには、スクラムマスターが「では、今日も一日頑張りましょう!」といったポジティブな言葉で締めくくり、チームの士気を高めるのも良いでしょう。これらの4ステップを毎日繰り返すことで、チームは着実にスプリントゴールへと近づいていくのです。

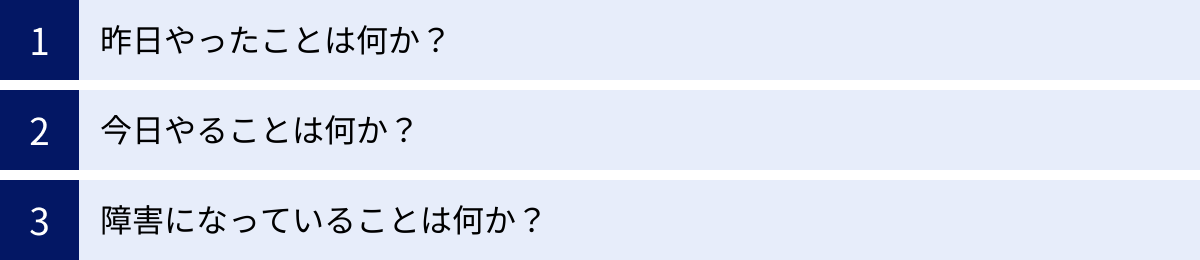

デイリースクラムで必ず聞くべき3つの質問

デイリースクラムの核となるのが、各開発者が答える3つのシンプルな質問です。これらの質問は、スクラムの価値である「透明性」「検査」「適応」を促進するために、非常によく考えられています。それぞれの質問が持つ真の意図と、効果的な答え方について掘り下げていきましょう。

① 昨日やったことは何か?

この質問の目的は、単なる作業報告ではありません。その本質は、スプリントゴール達成に向けた進捗の「検査」です。

- 質問の真の意図:

- 進捗の透明化: 各メンバーが前日に完了したことを共有することで、チーム全体の進捗状況が明らかになります。これにより、計画通りに進んでいるか、どこかで遅れが生じているかを全員で認識できます。

- コミットメントの確認: スプリントプランニングで約束したタスクに対して、実際にどれだけ進んだかを確認する意味合いもあります。

- スプリントゴールへの貢献度の確認: 重要なのは、「ただ作業した」ことではなく、「その作業がスプリントゴール達成にどう貢献したか」を意識して話すことです。これにより、チームの意識が常にゴールに向けられます。

- 良い回答例と悪い回答例:

- 悪い回答例: 「昨日は、ログイン機能の実装を頑張りました。」

- これでは、具体的に何がどこまで終わったのかが全く分かりません。他のメンバーは、そのタスクが完了したのか、まだ途中なのか、判断できません。

- 良い回答例: 「昨日は、ログイン機能のAPI設計を完了し、コーディングに8割方着手しました。データベースとの接続部分で少し手間取りましたが、解決済みです。」

- このように、具体的かつ定量的に、完了したことや進捗度を伝えることが重要です。また、小さな課題とそれをどう乗り越えたかを共有することで、チームの知見も溜まっていきます。

- 悪い回答例: 「昨日は、ログイン機能の実装を頑張りました。」

この質問への回答を通じて、チームは「昨日までの実績」という確定した事実を共有し、今日の計画を立てるための共通認識を形成します。

② 今日やることは何か?

この質問は、過去の報告から未来の計画へと視点を切り替えるものです。目的は、今日一日の作業計画をチームに宣言し、「適応」させることです。

- 質問の真の意図:

- 計画の共有と宣言: 今日取り組むタスクを宣言することで、他のメンバーは「Aさんは今日この作業をするんだな」と認識できます。これにより、作業の重複を防いだり、関連タスクの連携をスムーズにしたりできます。

- 自己組織化の促進: 「誰かに指示されたからやる」のではなく、「自分がチームのゴール達成のために、今日はこれをやる」と自ら宣言する行為は、主体性と責任感を育みます。

- チームとしての計画調整: 各メンバーの計画を聞いた上で、「Bさんのタスクがブロックされているから、先にCさんがこちらのタスクを進めた方が効率が良いのでは?」といったように、チーム全体として最も効果的な一日の進め方をその場で微調整できます。

- 良い回答例と悪い回答例:

- 悪い回答例: 「今日は、昨日やったことの続きをやります。」

- これでは、具体的に何を目指しているのかが不明確です。計画性が感じられず、他のメンバーも協力のしようがありません。

- 良い回答例: 「今日は、午前中に昨日のAPI実装を完了させ、プルリクエストを作成します。午後は、Bさんが着手するフロントエンド部分で必要になるAPIドキュメントの作成に取り掛かる予定です。」

- 具体的で達成可能な目標を述べることが重要です。また、他のメンバーの作業との関連性に言及することで、チームとしての連携を意識した計画であることが伝わります。

- 悪い回答例: 「今日は、昨日やったことの続きをやります。」

この質問によって、デイリースクラムは単なる報告会ではなく、「今日という一日をどう戦うか」を計画する作戦会議としての役割を果たすのです。

③ 障害になっていることは何か?

これは3つの質問の中で最も重要と言っても過言ではありません。この質問が機能するかどうかが、デイリースクラム、ひいてはスクラム全体の成否を分けます。目的は、チームの生産性を阻害するあらゆる要因を早期に発見し、取り除くことです。

- 質問の真の意図:

- 問題の早期発見: 技術的な問題、環境の問題、コミュニケーションの問題、外部依存の問題など、スプリントゴールの達成を妨げる可能性のあるあらゆる「障害(Impediment)」を、チーム全体に知らせることが目的です。

- 助けを求める文化の醸成: 「困っている」と正直に言うことは、弱さを見せることではありません。むしろ、チームの成功のために問題をオープンにする、プロフェッショナルな行為です。この質問は、メンバーが助けを求めやすい環境を作るためにあります。

- スクラムマスターの役割の明確化: 報告された障害を取り除くことは、主にスクラムマスターの責任です。この質問によって、スクラムマスターが対処すべき課題が明確になります。

- 良い回答例と悪い回答例:

- 悪い回答例: 「特にありません。」

- 本当に何もない場合は問題ありませんが、問題を報告すると怒られる、あるいは自分で解決すべきだというプレッシャーから、問題を隠してしまうケースが最も危険です。スクラムマスターは、常に「報告しにくい雰囲気がないか」を注意深く観察する必要があります。

- 良い回答例: 「外部決済サービスのテスト用APIキーの入手が遅れており、このままだと決済連携部分のテストが今日中に開始できません。〇〇さんに昨日連絡しましたが、まだ返信がありません。」

- 何が問題で、それによってどのような影響が出ていて、誰の協力が必要かを具体的に伝えることが重要です。これにより、チームやスクラムマスターは即座に次のアクション(例:スクラムマスターが〇〇さんに直接働きかける)に移ることができます。

- 悪い回答例: 「特にありません。」

この質問が効果的に機能するためには、どんな報告をしても非難されない「心理的安全性」がチームに確保されていることが絶対条件です。障害は個人の失敗ではなく、チームで解決すべき課題であるという共通認識を持つことが不可欠です。

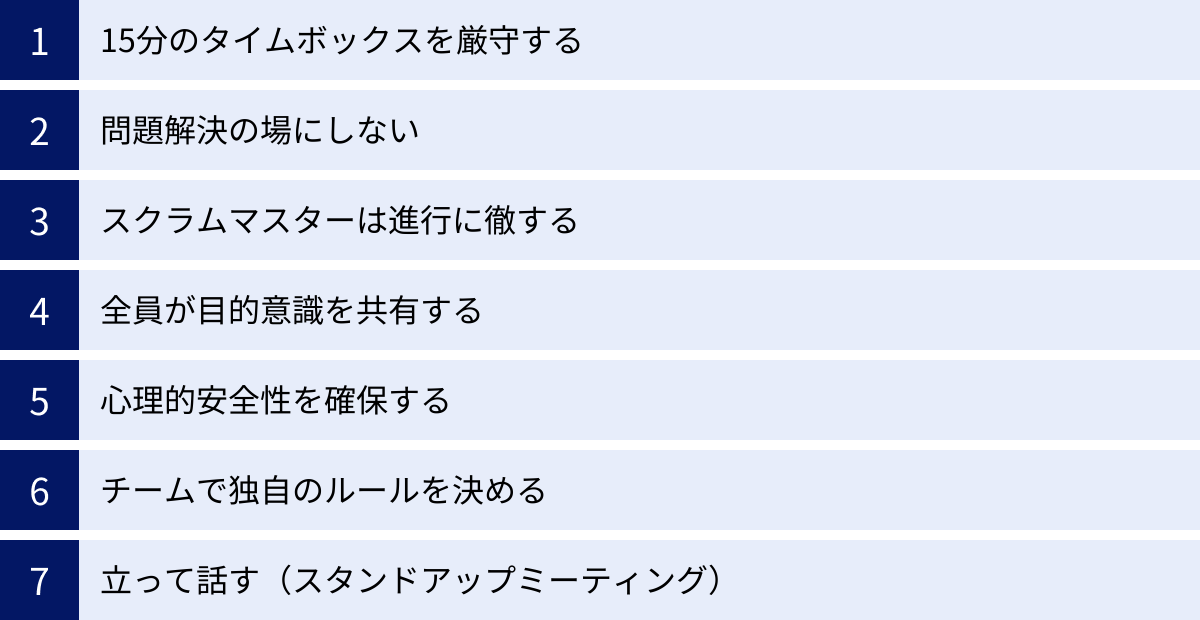

デイリースクラムを成功させる7つのコツ

デイリースクラムは、ルール通りに進めるだけでは、その真価を十分に発揮できないことがあります。形骸化を防ぎ、生産的で活気のあるイベントにするためには、いくつかのコツを押さえておくことが重要です。ここでは、デイリースクラムを成功に導くための7つの実践的なコツを紹介します。

① 15分のタイムボックスを厳守する

これは基本的なルールですが、成功のための最も重要なコツでもあります。

- なぜ重要か: 15分という時間制約は、デイリースクラムを「簡潔さ」と「集中」の状態に保つための強力な仕組みです。時間が長引くと、集中力が切れ、議論が発散し、参加者の時間を奪うだけの非効率な会議になってしまいます。

- 実践のヒント:

- タイマーを使う: スマートフォンのタイマーやキッチンタイマーなどを使って、残り時間を全員が見えるようにします。時間が迫ると、自然と話を簡潔にしようという意識が働きます。

- スクラムマスターの介入: 話が長くなりそうなメンバーがいたら、スクラムマスターが「良い議論ですね。その続きはデイリースクラムの後で話しましょう」と優しく、しかし毅然と介入します。

- AGENDAの明確化: デイリースクラムの目的は「3つの質問に答えること」であり、それ以上ではないことを常に全員で意識します。

タイムボックスを守ることは、チーム全員の時間に対する敬意の表れでもあります。この規律が、デイリースクラムの質を高める第一歩です。

② 問題解決の場にしない

これは、タイムボックスの厳守と密接に関連する、非常に重要なコツです。

- なぜ重要か: デイリースクラムで報告された「障害」に対して、その場で解決策の議論や技術的なディスカッションを始めてしまうのは、最もよくある失敗パターンです。問題解決には時間がかかり、あっという間に15分を超過してしまいます。また、その問題に直接関係のないメンバーにとっては、退屈な時間になってしまいます。

- 実践のヒント:

- 役割を明確に分ける: デイリースクラムの役割は「問題の特定」と「次のアクションの決定」までです。実際の「問題解決」は、デイリースクラムの後に行います。

- 「アフターパーティー」の活用: デイリースクラム直後に、問題解決に必要なメンバーだけが残って議論する時間(アフターパーティー、16分目の会議などと呼ばれる)を設けるルールを定着させましょう。これにより、関係者だけで集中して議論でき、他のメンバーの時間を奪うこともありません。

「デイリースクラムは同期の場、アフターパーティーは解決の場」という線引きを徹底することが、効率的な運営の鍵です。

③ スクラムマスターは進行に徹する

スクラムマスターの振る舞いは、デイリースクラムの雰囲気を大きく左右します。

- なぜ重要か: デイリースクラムの主役は、あくまで開発者です。スクラムマスターが中心になって話を進めたり、各メンバーに細かく質問したりすると、開発者は受け身になり、自己組織化が阻害されます。それは、ただの進捗報告会になってしまいます。

- 実践のヒント:

- サーバントリーダーシップ: スクラムマスターは、チームに奉仕するリーダー(サーバントリーダー)です。ミーティングの開始と終了を告げ、タイムキーパーとなり、議論が停滞したり脱線したりしたときに助け舟を出す、といった裏方に徹します。

- 質問ではなく、観察: スクラムマスターは、メンバーの発言内容だけでなく、表情や声のトーンといった非言語的な情報も注意深く観察します。「障害はない」と言っていても、表情が暗いメンバーがいれば、後で個別に声をかけるなどの配慮が求められます。

スクラムマスターは舞台監督であり、主役の役者(開発者)が輝けるようにステージを整えることに集中すべきです。

④ 全員が目的意識を共有する

「何のためにこれをやっているのか?」という目的意識が薄れると、デイリースクラムは形骸化への道をたどります。

- なぜ重要か: 「毎日集まって報告するのが決まりだから」という義務感だけで参加していると、発言は形式的になり、活気も生まれません。「スプリントゴール達成のために、今日の計画を立て、障害を取り除く」という本来の目的を全員が理解し、共有していることが不可欠です。

- 実践のヒント:

- 目的の定期的な確認: スプリントレトロスペクティブ(振り返り)の場などで、「私たちのデイリースクラムはうまく機能しているか?目的を果たせているか?」と定期的に問いかけ、議論する機会を設けましょう。

- ゴールを可視化する: デイリースクラムを行う場所に、スプリントゴールを大きく書き出して貼り出しておくのも効果的です。常にゴールを意識しながら対話することができます。

目的意識というコンパスを持つことで、チームは日々の活動で道に迷うことがなくなります。

⑤ 心理的安全性を確保する

メンバーが安心して本音を話せる環境がなければ、デイリースクラムは機能しません。

- なぜ重要か: 特に「障害になっていることは何か?」という質問に対して、正直な答えを引き出すためには、心理的安全性が不可欠です。「問題を報告したら、自分の能力不足だと思われるのではないか」「失敗を非難されるのではないか」といった不安があると、メンバーは問題を隠してしまいます。隠された問題は、後でより大きな問題となって現れます。

- 実践のヒント:

- 非難しない文化: 報告された障害や失敗に対して、決して個人を非難しないというルールを徹底します。「障害は個人の問題ではなく、チームで解決すべき課題」というマインドセットを全員で共有します。

- スクラムマスターの率先: スクラムマスター自身が、自らの失敗談をオープンに話すなどして、弱みを見せても大丈夫な雰囲気を作ることが有効です。

- 感謝の表明: 誰かが勇気を出して問題を報告したら、「報告してくれてありがとう。早く気づけてよかった」と感謝の意を示すことで、報告しやすい文化が醸成されます。

心理的安全性は、チームの透明性と信頼の土台です。この土台がしっかりして初めて、本当の意味でのチームワークが生まれます。

⑥ チームで独自のルールを決める

スクラムは厳格な規則ではなく、柔軟なフレームワークです。基本原則を守りつつ、チームに合った工夫を取り入れることが推奨されます。

- なぜ重要か: すべてのチームは異なります。メンバーの個性やプロジェクトの特性に合わせてプロセスを微調整することで、より自分たちらしく、効果的なデイリースクラムを作り上げることができます。

- 実践のヒント:

- ファシリテーターの持ち回り: スクラムマスターが常に進行役をするのではなく、開発者が日替わりで進行役(ファシリテーター)を務めるルールも面白い試みです。全員が当事者意識を持つきっかけになります。

- 「KPT」の導入: 週に一度など、デイリースクラムの最後に「Keep(良かったこと), Problem(問題点), Try(次に試すこと)」を簡単に出し合う時間を設けることで、デイリースクラム自体の改善を継続的に行うことができます。

- チェックイン・チェックアウト: ミーティングの最初に「今日の気分は?」を一言で共有する(チェックイン)など、チームの雰囲気を和ませるための小さな工夫を取り入れるのも良いでしょう。

自分たちで決めたルールは、やらされ感をなくし、主体的な参加を促します。

⑦ 立って話す(スタンドアップミーティング)

デイリースクラムが「スタンドアップミーティング」と呼ばれる所以です。

- なぜ重要か: 人は座っているとリラックスし、話が長くなる傾向があります。立っていることで、適度な緊張感が保たれ、「早く終えて座りたい」という心理が働き、自然と話を簡潔にしようという意識が芽生えます。

- 実践のヒント:

- 物理的に立つ: オフィスであれば、実際にタスクボードの前に立って行いましょう。物理的な制約が、時間厳守に貢献します。

- リモートでの工夫: リモートワークで物理的に立つのが難しい場合でも、「スタンドアップの精神」を維持することが重要です。カメラをオンにして互いの顔を見ながら話す、不要な雑談は避けるなど、簡潔さと集中を意識するルールを設けると良いでしょう。

これらのコツを意識し、チームで実践することで、デイリースクラムは毎日の業務に活気とリズムを与え、チームを成功へと導く強力な習慣となるでしょう。

デイリースクラムでよくある失敗と対策

デイリースクラムは強力なツールですが、その目的やルールを誤解したまま運用すると、多くの問題が発生し、形骸化してしまいます。ここでは、現場でよく見られる失敗パターンとその具体的な対策について解説します。

| よくある失敗 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 目的が共有されず形骸化する | 「なぜやるのか」が不明確。単なる義務的な報告会になっている。スクラムの価値観が浸透していない。 | スクラムマスターが定期的に目的(検査と適応)を再確認する。スプリントゴールとデイリースクラムの関連性を強調し、タスクボードを見ながら話すことを徹底する。 |

| 問題解決の議論が始まってしまう | 困っている人を助けたいという善意。時間管理の意識不足。「問題特定」と「問題解決」の場の分離ができていない。 | 「その話はデイリースクラムの後に別途話しましょう」とスクラムマスターが介入する。「アフターパーティー」のルールを設け、問題解決は関係者のみで別途行う文化を醸成する。 |

| 特定の人だけが話してしまう | 役職や声の大きさに依存したコミュニケーション。他のメンバーが発言しにくい雰囲気。ファシリテーションの不在。 | ファシリテーターが均等に話を振る。話す順番を工夫する(指名制、トーキングトークンなど)。スクラムマスターが発言の少ないメンバーを意識的にサポートする。 |

| 悪い報告がしにくい雰囲気がある | 失敗を責める文化。心理的安全性の欠如。「障害」を個人の責任と捉える誤解。 | スクラムマスターが率先して「障害はチームで解決するもの」という姿勢を示す。失敗から学ぶ文化を醸成し、問題を報告したメンバーに感謝を伝える。 |

目的が共有されず形骸化する

失敗の状況:

メンバーが一人ずつ、マネージャーやスクラムマスターの方を向いて、ただ淡々と「昨日は〇〇をしました。今日は××をします。以上です」と報告するだけ。他のメンバーは下を向いて自分の番を待っている。会話もなければ、計画の調整もない。これはデイリースクラムではなく、単なる「日報の読み上げ会」です。

原因:

デイリースクラムの目的が「進捗の検査と計画の適応」であることをチームが理解しておらず、「上司への進捗報告」だと誤解していることが根本的な原因です。

対策:

- 目的の再教育: スクラムマスターは、スプリントレトロスペクティブなどの場で、デイリースクラムの本来の目的を繰り返し説明する必要があります。「これは皆がゴールに向かうための作戦会議です」というメッセージを伝え続けます。

- 視線の誘導: 報告者がスクラムマスターやプロダクトオーナーではなく、他の開発者に向かって話すように促します。「その話は、あなたと連携するBさんに伝わっていますか?」といった問いかけも有効です。

- タスクボード中心の進行: 全員でタスクボード(カンバンボード)を囲み(あるいは画面共有し)、ボード上のタスクを動かしながら話すことを徹底します。これにより、会話が自然とタスクとゴールの達成に焦点化されます。

問題解決の議論が始まってしまう

失敗の状況:

あるメンバーが「〇〇のAPIの挙動が分からなくて詰まっています」と報告した途端、「それはキャッシュの問題じゃないか?」「いや、バージョンが古いんだよ」「コードを見せてみて」といった技術的な議論が始まり、関係者だけで10分以上も話し込んでしまう。他のメンバーは手持ち無沙汰で待っている状態です。

原因:

困っているメンバーを助けたいというチームの善意から発生することが多いですが、時間管理の意識の欠如と、「問題特定」と「問題解決」の場を分けるというルールの不徹底が原因です。

対策:

- 毅然としたファシリテーション: スクラムマスターは、議論が始まったらすぐに「素晴らしい議論ですが、その続きはデイリースクラムの後にしましょう。今はまず全員の状況を同期させることが優先です」と介入し、流れを元に戻します。

- 「アフターパーティー」の定着: デイリースクラムの直後に、課題解決のための時間を設けることをチームの公式ルールとします。「その件は、AさんとBさんとCさんで、この後すぐに話しましょう」と、その場で次のアクションを明確に設定します。

- 駐車場の設置: ホワイトボードの片隅に「駐車場(Parking Lot)」スペースを作り、デイリースクラム中に出てきた詳細な議論が必要なトピックを書き出しておき、後で議論することを約束します。

特定の人だけが話してしまう

失敗の状況:

チームリーダーやシニアなエンジニアが一人で長く話し続け、他の若手メンバーや物静かなメンバーはほとんど発言しない、あるいは一言二言で終わってしまう。ミーティングが、その特定の人による独演会になってしまっています。

原因:

役職による力関係や、個人の性格の違いが原因です。また、他のメンバーが発言しにくい、あるいは発言しても聞いてもらえないと感じている可能性があります。

対策:

- 話す順番の工夫: 話す順番を固定せず、ランダムに指名したり、トーキングトークンを使ったりすることで、全員に発言の機会を均等に与えます。

- 積極的なファシリテーション: スクラムマスターは、発言が少ないメンバーに対して、「Bさんは何か困っていることはありませんか?」「Cさんのタスクは、Aさんのタスクと関連がありそうですが、いかがですか?」のように、優しく話を振って発言を促します。

- 1 on 1でのケア: スクラムマスターは、発言の少ないメンバーと個別に面談(1 on 1)し、「何か話しにくいことはないか」といったヒアリングを行い、心理的な障壁を取り除く手助けをします。

悪い報告がしにくい雰囲気がある

失敗の状況:

メンバーが「障害になっていることは何か?」という質問に対して、常に「特にありません」と答える。しかし、スプリントの終わりになると「実はあの時から問題が起きていて…」と、隠されていた問題が発覚し、ゴール未達に終わる。

原因:

これが最も深刻な問題であり、チームの心理的安全性が著しく低いことが原因です。問題を報告すると「なぜそんなこともできないんだ」と非難されたり、責任を追及されたりするのではないかという恐怖が、メンバーに「悪い報告」を躊躇させています。

対策:

- 「障害は宝」という文化の醸成: スクラムマスターやチームリーダーは、「障害を報告してくれてありがとう。早く見つかって良かった。これはチーム全員で解決すべき課題だ」というメッセージを繰り返し発信し、実践します。障害を報告した人をヒーローとして扱うくらいの姿勢が重要です。

- 失敗を許容する: 誰かが失敗したときに、その原因を個人に求めるのではなく、「どうすればチームとして同じ失敗を防げるか」という仕組みやプロセスの改善に焦点を当てます。スプリントレトロスペクティブが、この文化を醸成する重要な場となります。

- スクラムマスターの率先垂範: スクラムマスター自身が、自分の失敗や困っていることをチームにオープンに話すことで、「弱みを見せても大丈夫なんだ」という雰囲気を作ります。

これらの失敗パターンを理解し、早期に対策を講じることで、デイリースクラムを健全で生産的な状態に保つことができます。

デイリースクラムの効率を上げるおすすめツール

デイリースクラムは対話が中心ですが、特にリモートワーク環境や大規模なプロジェクトでは、適切なツールを活用することで、その効率と効果を格段に向上させることができます。ここでは、デイリースクラムをサポートし、アジャイル開発全般で広く利用されている代表的なツールをいくつか紹介します。

これらのツールは、タスクの可視化、進捗の追跡、情報共有といったデイリースクラムの重要な要素を強力に支援します。

| ツール名 | 主な特徴 | デイリースクラムでの活用例 | 参照元 |

|---|---|---|---|

| Jira Software | 高機能なアジャイル開発管理ツール。カスタマイズ性の高いスクラム/カンバンボード、詳細なレポート機能(バーンダウンチャート等)が特徴。 | デイリースクラム中にJiraのスクラムボードを画面共有し、各メンバーが自分のタスクカードを動かしながら報告する。バーンダウンチャートでスプリント全体の進捗を視覚的に確認する。 | Atlassian公式サイト |

| Asana | プロジェクト管理全般に強く、直感的なUIが魅力。リスト、ボード、カレンダー、タイムラインなど多彩なビューでタスクを管理できる。 | ボードビューをデイリースクラム用のタスクボードとして利用。「昨日やったこと」「今日やること」「障害」の列を作成し、各メンバーが報告に合わせてタスクを移動させる。 | Asana公式サイト |

| Backlog | 国産で日本語サポートが充実。Wiki、Git/Subversion連携、ガントチャートなど日本の開発現場で求められる機能が豊富。 | カンバンボード機能でタスクのステータスをチームで共有。「課題」として挙がった障害をチケット化し、担当者や期限を設定して進捗を追跡する。 | 株式会社ヌーラボ公式サイト |

| Trello | シンプルで直感的なカンバンボードが特徴。カードをドラッグ&ドロップするだけの簡単な操作性で、誰でもすぐに使い始められる。 | 「To Do」「Doing」「Done」の基本的なリストに加え、「Blockers(障害)」リストを作成。デイリースクラムで報告された障害をカードとして追加し、チームで可視化する。 | Atlassian公式サイト |

Jira Software

Jira Softwareは、Atlassian社が提供する、アジャイルチーム向けのプロジェクト管理ツールとして、世界中で広く利用されています。特に、スクラムやカンバンを本格的に実践したいチームにとっては、デファクトスタンダードとも言える存在です。

- デイリースクラムでの活用:

- スクラムボード: デイリースクラムの中心となるのが、カスタマイズ可能なスクラムボードです。これを画面共有しながらミーティングを行うことで、全員が同じ情報を見て話せます。メンバーは自分の報告に合わせて、タスク(Jiraでは「課題」と呼ぶ)を「To Do」から「進行中」、「完了」へとドラッグ&ドロップで移動させます。

- バーンダウンチャート: Jiraはスプリントの進捗を視覚化するバーンダウンチャートを自動で生成します。デイリースクラムの冒頭や最後にこれを確認することで、「理想線に対して、現在の進捗は順調か、遅れているか」が一目瞭然となり、計画の適応に役立ちます。

- 課題の詳細: 各タスクカードには、詳細な説明、コメント、担当者、見積もり時間などを記録できます。「障害」が報告された際には、その場で課題にコメントを追記したり、関連するメンバーをアサインしたりといったアクションがスムーズに行えます。

Jiraは非常に高機能であるため、初めは少し複雑に感じるかもしれませんが、スクラムのプロセス全体を強力にサポートしてくれる頼もしいツールです。

参照:Atlassian公式サイト

Asana

Asanaは、チームのあらゆる仕事とプロジェクトを管理するために設計された、非常に汎用性の高いワークマネジメントツールです。その直感的で洗練されたインターフェースは、エンジニアだけでなく、マーケティングや営業など、さまざまな職種のチームに支持されています。

- デイリースクラムでの活用:

- ボードビュー: Asanaのボードビューは、カンバン方式でタスクを管理するのに最適です。「未着手」「作業中」「レビュー待ち」「完了」といった列を作成し、デイリースクラムでの報告に合わせてタスクを動かします。

- 担当者と期日の明確化: 各タスクに担当者と期日を明確に設定できるため、「誰が」「いつまでに」何をするのかが一目瞭然です。デイリースクラムで「今日やること」を話す際に、Asana上のタスクと紐づけておくことで、計画の透明性が高まります。

- コメントと連携: タスクにコメントを付けて、障害の内容を記録したり、関連資料を添付したりできます。Slackなどのチャットツールとの連携も強力で、Asanaでの更新をリアルタイムでチームに通知することも可能です。

Asanaは、スクラム専用ツールではありませんが、その柔軟性からデイリースクラムを含む多くのスクラムイベントで効果的に活用できます。

参照:Asana公式サイト

Backlog

Backlogは、福岡に本社を置く株式会社ヌーラボが開発・提供する、国産のプロジェクト管理・タスク管理ツールです。日本の商習慣や開発文化にフィットした機能が多く、日本語のサポートも手厚いことから、国内で高い人気を誇ります。

- デイリースクRAMでの活用:

- カンバンボード: Backlogにも、ドラッグ&ドロップで直感的に操作できるカンバンボード機能が搭載されています。デイリースクラムでチームのタスク状況をリアルタイムに共有し、更新するのに役立ちます。

- 課題管理: Backlogの中核機能は「課題」の管理です。デイリースクラムで報告された「障害」を新たな課題として登録し、種別(バグ、要望など)、担当者、優先度、期限を設定して、その後の対応状況を厳密に追跡できます。

- WikiとGit連携: プロジェクトに関するドキュメントを蓄積できるWiki機能や、Git/Subversionといったバージョン管理システムとのシームレスな連携もBacklogの強みです。デイリースクラムで話題になった仕様やソースコードに、すぐにアクセスできます。

国産ツールならではの使いやすさと安心感を求めるチームには、Backlogが有力な選択肢となるでしょう。

参照:株式会社ヌーラボ公式サイト

Trello

Trelloは、「ボード」「リスト」「カード」という非常にシンプルな要素で構成された、カンバン方式のタスク管理ツールです。その手軽さと直感的な操作性から、個人利用から小規模なチーム、そしてスクラム入門チームまで、幅広く活用されています。Jiraと同じくAtlassian社が提供しています。

- デイリースクラムでの活用:

- 究極のシンプルさ: Trelloのボードは、まっさらなホワイトボードのようなものです。チームで話し合って、「To Do」「Doing」「Done」といった基本的なリストや、「Yesterday」「Today」「Blockers」といったデイリースクラムに特化したリストを自由に作成できます。

- 視覚的な分かりやすさ: 各メンバーは自分のアイコンをカードに設定したり、ラベルでタスクの種別を色分けしたりすることで、ボード全体が一目で分かりやすくなります。デイリースクラムでは、この視覚的なボードを見ながら話すことで、全員の認識がずれにくくなります。

- 手軽な導入: Trelloは無料で始められるプランがあり、アカウント登録後すぐに使い始めることができます。「まずはツールを使ってデイリースクラムを可視化してみたい」というチームにとって、最初のステップとして最適です。

シンプルであることがTrelloの最大の武器であり、複雑な機能を必要としないチームにとっては、最も効率的なツールとなり得ます。

参照:Atlassian公式サイト

これらのツールはあくまで補助的なものです。最も重要なのは、ツールを使うこと自体が目的になるのではなく、ツールを通じてチームの対話を活性化させ、デイリースクラムの本来の目的を達成することを忘れないようにしましょう。

まとめ

本記事では、アジャイル開発の中核をなすイベント「デイリースクラム」について、その定義から目的、メリット、具体的な進め方、そして成功のためのコツや失敗対策まで、網羅的に解説してきました。

デイリースクラムは、決して単なる進捗報告会や、マネージャーが進捗を管理するための場ではありません。その本質は、スプリントという短い航海の途中で、毎日、チーム全員が羅針盤を覗き込み、目的地(スプリントゴール)への航路を確認し、計画を微調整するための「日々の作戦会議」です。

この記事の要点を改めて振り返ってみましょう。

- デイリースクラムの目的: スプリントゴール達成のために、進捗を「検査」し、計画を「適応」させること。これにより、チームの自己組織化、コミュニケーションの活性化、障害の早期発見を促進します。

- 基本的なルール: 「15分のタイムボックス」「毎日同じ時間・場所」「参加者は開発者が主役」というシンプルなルールが、ミーティングの質と効率を担保します。

- 3つの質問の真意: 「昨日やったこと(検査)」「今日やること(適応)」「障害(透明性)」という3つの質問は、スクラムの価値を実践するために設計された、強力な問いかけです。

- 成功の鍵: 成功の鍵は、技術的なことよりも、「目的の共有」「タイムボックスの厳守」そして何よりも「心理的安全性の確保」にあります。失敗を恐れず、どんな問題でもオープンに話せる信頼関係が、デイリースクラムを機能させる土台となります。

もし今、あなたのチームのデイリースクラムが形骸化していたり、効果を実感できていなかったりするのであれば、まずはその目的をチーム全員で再確認することから始めてみてください。「私たちは何のために、毎朝ここに集まっているのか?」という問いを共有するだけで、メンバーの意識は大きく変わるはずです。

そして、JiraやAsanaといったツールを賢く活用してタスクを可視化し、今回ご紹介した「問題解決の場にしない」「スクラムマスターは進行に徹する」といったコツを一つでも実践に移してみましょう。

デイリースクラムは、正しく実践すれば、チームの生産性と連携を劇的に向上させ、プロジェクトを成功へと導く強力なエンジンとなります。この記事が、あなたのチームのデイリースクラムを、より価値あるものへと変革させる一助となれば幸いです。