プロジェクト管理において、チームの進捗状況を正確に把握し、関係者全員で共有することは成功の鍵を握ります。しかし、複雑なタスクリストや進捗報告書だけでは、プロジェクトが本当に計画通りに進んでいるのか、どこに問題が潜んでいるのかを直感的に理解するのは困難です。

こうした課題を解決するために、特にアジャイル開発の現場で広く活用されているのが「バーンダウンチャート」です。バーンダウンチャートは、プロジェクトの完了までに残された作業量を時系列でグラフ化することで、進捗状況を誰の目にも明らかな形で可視化します。

この記事では、バーンダウンチャートの基本的な概念から、その見方、作成のメリット・デメリット、具体的な作り方、そして活用を助ける便利なツールまで、網羅的に解説します。プロジェクトの透明性を高め、チームの生産性を向上させたいと考えているプロジェクトマネージャーやチームリーダー、そしてメンバー一人ひとりにとって、実践的な知識となるでしょう。

目次

バーンダウンチャートとは

バーンダウンチャート(Burndown Chart)とは、プロジェクトやスプリント(アジャイル開発における短い開発期間)における残りの作業量を縦軸に、時間を横軸にとってグラフ化したものです。グラフは右肩下がりになり、最終的に残作業量がゼロになることを目指します。この「作業を燃やして(Burn)減らしていく(Down)」様子を視覚的に表現していることから、この名前が付けられました。

このチャートの最大の目的は、「プロジェクトは計画通りに進んでいるか?」「このままのペースで期間内に完了できるか?」という問いに対して、一目でわかる答えを提供することにあります。

アジャイル開発手法の一つである「スクラム」では、スプリントと呼ばれる1〜4週間の短い期間で開発サイクルを回します。スプリント開始時に、その期間で完了させるべきタスク(プロダクトバックログアイテム)を決定し、スプリントバックログを作成します。バーンダウンチャートは、このスプリントバックログに残っている作業が、日々どれだけ消化されているかを追跡するために用いられるのが一般的です。

従来のプロジェクト管理手法であるウォーターフォールモデルでよく使われるガントチャートが、「誰が」「何を」「いつまでに行うか」という詳細な計画を示すのに対し、バーンダウンチャートはよりシンプルに「チーム全体として、ゴールに対してどれだけ近づいているか」という全体像の把握に重点を置いています。これにより、以下のような効果が期待できます。

- 進捗の透明化: チームメンバー全員が同じグラフを見ることで、プロジェクトの現状について共通の認識を持つことができます。マネージャーだけでなく、開発者自身が進捗をリアルタイムで把握できるため、自律的な行動を促進します。

- 問題の早期発見: 実際の進捗を示す線が、理想的な進捗を示す線から大きく乖離した場合、何らかの問題が発生している可能性を早期に察知できます。これにより、問題が深刻化する前に対策を講じることが可能になります。

- 完了時期の予測: チャートの傾きから、チームの作業ペース(ベロシティ)を把握し、このまま進んだ場合にスプリントの目標が達成可能かどうかを予測できます。必要であれば、途中で計画の修正やステークホルダーとの調整を行う判断材料になります。

- モチベーションの維持: 日々の努力がグラフ上の線の下降という目に見える形で現れるため、チームは達成感を得やすくなります。ゴールに向かって一丸となって進んでいる感覚は、チームの士気を高める効果があります。

バーンダウンチャートは単なる進捗管理グラフではありません。チームのコミュニケーションを活性化させ、潜在的なリスクをあぶり出し、継続的な改善を促すための強力なコミュニケーションツールとしての役割も担っています。日々のスタンドアップミーティング(朝会)などでこのチャートを囲みながら状況を確認し、課題を話し合うことで、チームはより一体感を持ち、変化に強い開発体制を築くことができるのです。

要約すると、バーンダウンチャートは、プロジェクトのゴールに向かって残された作業量を時系列で視覚的に表現し、計画通りに進んでいるかを一目で把握するための強力なツールであると言えます。

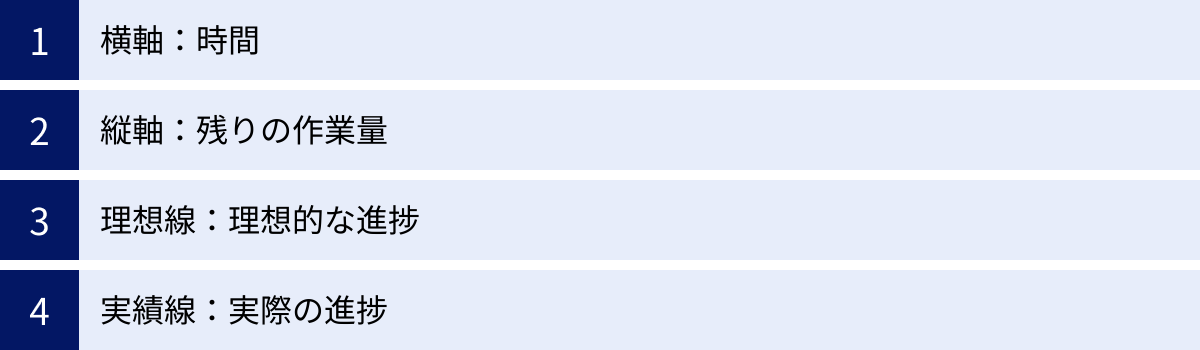

バーンダウンチャートの基本的な構成要素

バーンダウンチャートを正しく理解し、活用するためには、そのグラフを構成する4つの基本的な要素を知っておく必要があります。それぞれの要素が何を意味しているのかを把握することで、チャートからより多くの情報を読み取れるようになります。

横軸:時間

バーンダウンチャートの横軸は「時間」の経過を表します。これはプロジェクト全体の期間、あるいはアジャイル開発における「スプリント」の期間に対応します。

- 単位: 一般的には「日(Day)」単位で目盛りが振られます。例えば、2週間のスプリント(稼働日10日間)であれば、横軸はDay 1からDay 10までとなります。プロジェクトの特性や期間によっては、「週(Week)」や、より短期集中的なタスクの場合は「時間(Hour)」が単位として使われることもあります。

- 期間の定義: 横軸の始点(左端)はスプリントの開始日、終点(右端)はスプリントの終了日です。この期間を明確に定義することが、正確なチャートを作成する上での第一歩となります。週末や休日を稼働日として含めるかどうかも、チーム内でルールを統一しておく必要があります。通常は、チームが作業を行う稼働日のみを横軸にプロットします。

横軸は、プロジェクトが前に進むための「舞台」や「レール」のようなものです。この時間軸の上で、残りの作業量がどのように変化していくかを追いかけていきます。

縦軸:残りの作業量

バーンダウンチャートの縦軸は「残りの作業量(Work Remaining)」を表します。これは、プロジェクトやスプリントを完了するために、まだ終えていない作業がどれだけ残っているかを示す数値です。

この「作業量」を測る単位には、いくつかの種類があり、プロジェクトの特性やチームの成熟度に応じて選択されます。

- ストーリーポイント(Story Points):

- アジャイル開発で最も一般的に用いられる抽象的な単位です。タスクの完了にかかる時間そのものではなく、作業のボリューム、複雑さ、リスクや不確実性などを総合的に評価した「相対的な大きさ」を示します。例えば、「ログイン機能の実装」が2ポイントで、「ユーザー登録機能の実装」がそれより複雑で大変そうだから5ポイント、といった具合に見積もります。

- メリット:時間で見積もると個人のスキル差が影響しますが、ポイントで見積もることでチームとしての平均的な作業量を測りやすくなります。

- 理想時間(Ideal Hours/Days):

- 会議、メール対応、割り込み作業など、他のすべての障害がないと仮定した場合に、タスクを完了するために純粋に必要となる作業時間を見積もる方法です。

- メリット:具体的で分かりやすいですが、現実には割り込みなどが頻繁に発生するため、「理想」と「現実」の乖離が大きくなる可能性があります。

- タスク数(Number of Tasks):

- 残っているタスクの数をそのまま縦軸の単位とする最もシンプルな方法です。

- メリット:簡単で手間がかかりません。

- デメリット:タスクの粒度(大きさや難易度)がバラバラの場合、進捗を正確に表すことができません。例えば、1時間で終わる簡単なタスク1件と、3日かかる難しいタスク1件が、どちらも「1件」としてカウントされてしまうと、残りの作業量を正しく把握できなくなります。

どの単位を使うにせよ、スプリント開始前にチーム内で単位を統一し、すべてのタスクを同じ基準で見積もることが極めて重要です。

理想線:理想的な進捗

理想線(Ideal Line / Guideline)は、プロジェクトが計画通りに完璧なペースで進んだ場合の進捗を示す直線です。

- 描き方: グラフの左上、つまりスプリント開始日(横軸の始点)の「総作業量」(縦軸の最大値)から、右下、つまりスプリント終了日(横軸の終点)の「作業量ゼロ」(縦軸の原点)に向かって引かれます。

- 役割: この線は、チームが日々どれくらいの作業を完了させれば計画通りにゴールできるかを示す「ペースメーカー」や「道しるべ」の役割を果たします。日々の実績と比較するための基準線となります。

例えば、スプリント期間が10日間で、総作業量が100ポイントだった場合、理想線は毎日10ポイントずつ作業が完了していくペースを示します。

重要なのは、理想線はあくまで「理想」であり、実際の進捗がこの線と完全に一致することは稀であるという点です。現実のプロジェクトでは、予期せぬ問題が発生したり、逆に作業が予想より早く進んだりするため、実績は理想線の周りを揺れ動きながら進んでいくのが普通です。この理想線との差を見ることこそが、バーンダウンチャートの核心です。

実績線:実際の進捗

実績線(Actual Line / Real Line)は、チームの実際の作業進捗を記録した線です。これがバーンダウンチャートにおいて最も重要な線であり、プロジェクトの「今」を映し出す鏡となります。

- 描き方: 毎日(または事前に決めたタイミングで)、その日までに完了したタスクの作業量を合計し、スプリント開始時の総作業量から差し引きます。こうして算出された「その日の時点での残作業量」をグラフ上にプロット(点を打つ)し、前日までの点と線で結んでいきます。

- 更新タイミング: 一般的には、アジャイル開発における日々の短いミーティング(デイリースクラムやスタンドアップミーティング)の場で、進捗を確認し、チャートを更新します。これにより、チーム全員が常に最新の状況を共有できます。

実績線が理想線とどのように交差し、乖離していくかを観察することで、プロジェクトの健康状態を診断できます。実績線が理想線よりも上にあれば遅延、下にあれば順調、横ばいなら停滞、といった具体的な状況判断が可能になります。次の章では、この実績線の動きから何を読み解けるのかを詳しく見ていきましょう。

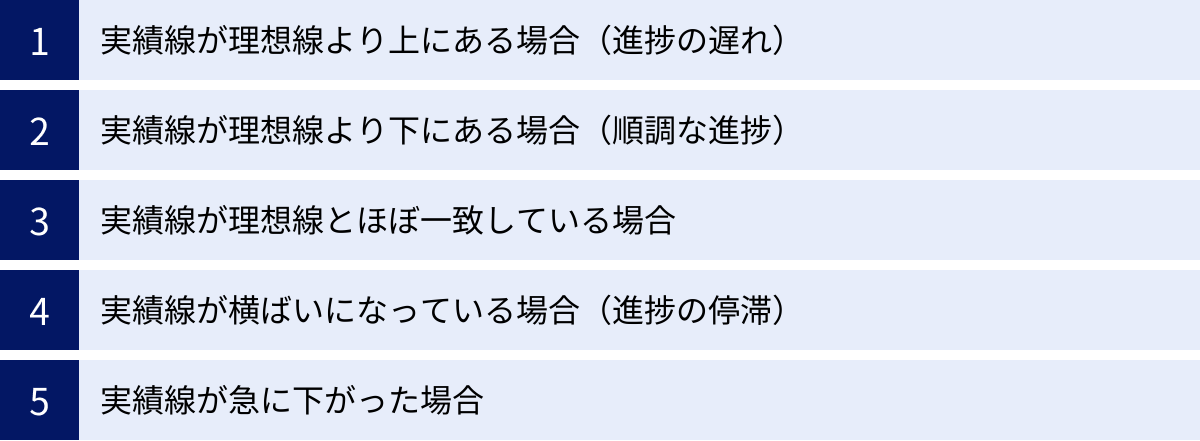

バーンダウンチャートの見方とわかること

バーンダウンチャートの真価は、理想線と実績線の位置関係を読み解くことで発揮されます。日々の実績線の動きを観察することで、プロジェクトが直面している状況を的確に把握し、次のアクションにつなげることができます。ここでは、代表的な5つのパターンとその解釈について解説します。

実績線が理想線より上にある場合(進捗の遅れ)

実績線が理想線よりも常に上側に位置している状態は、プロジェクトの進捗が計画よりも遅れていることを示す明確なサインです。この状態が続くと、スプリントの期間内にすべてのタスクを完了できない可能性が高くなります。

- 考えられる原因:

- 見積もりの過小評価: 当初、タスクの作業量を実際よりも少なく見積もってしまった(楽観的すぎた)可能性があります。

- 予期せぬ問題の発生: 技術的な障壁、仕様の不明確な点、外部要因による手待ちなど、計画段階では想定していなかった障害が発生しているかもしれません。

- タスクの依存関係: あるタスクが、別の未完了のタスクに依存しているため、作業に着手できずにブロックされている状態です。

- チームメンバーの稼働低下: メンバーの急な欠勤や、他の緊急プロジェクトへの一時的な投入などにより、チーム全体の生産性が低下している可能性があります。

- 隠れた作業の存在: 計画には含まれていなかった細かな修正や調査、調整作業など(シャドーワーク)に時間が取られているケースも考えられます。

- 取るべきアクション:

- まずはデイリースクラムなどの場で、遅延の原因を特定することが最優先です。どのタスクがボトルネックになっているのか、なぜ進まないのかをチームで話し合います。

- 原因に応じて、タスクの優先順位を見直し、スプリントの目標達成に不可欠なタスクに集中する、あるいはプロダクトオーナーと交渉してスコープ(作業範囲)を削減するといった対策を検討します。

- 遅延を個人の責任にせず、チーム全体の問題として捉え、協力して解決策を探す文化が重要です。

実績線が理想線より下にある場合(順調な進捗)

実績線が理想線よりも下側に位置している場合、それはプロジェクトが計画よりも順調に進んでいることを示します。チームの生産性が高く、このままいけば期間内に目標を達成できる可能性が高い、ポジティブな状態です。

- 考えられる原因:

- 見積もりの過大評価: タスクの作業量を実際よりも多く(悲観的に)見積もっていた可能性があります。

- チームの生産性向上: チームのスキルアップや連携の円滑化により、想定以上のペースで作業が進んでいる状態です。過去のスプリントよりもベロシティ(1スプリントで完了できる作業量)が向上している兆候かもしれません。

- タスクが想定より容易だった: 見積もったときよりも、実際の作業が簡単だった、あるいは再利用できる部分が多く、早く完了したケースです。

- 取るべきアクション:

- まずはチームの努力を称え、ポジティブな雰囲気を維持することが大切です。

- スプリントに余裕が生まれるため、追加のタスク(ストレッチゴール)に取り組むことを検討できます。これにより、プロダクトの価値をさらに高めることができます。

- ただし、常に実績線が理想線を大きく下回る場合は、見積もりの精度自体に課題がある可能性も示唆しています。次回のスプリント計画では、この実績を元に見積もりの基準を見直し、より現実的な計画を立てるための良い材料となります。

実績線が理想線とほぼ一致している場合(計画通りの進捗)

実績線が理想線に沿って、あるいはそのすぐ近くを推移している場合、これはプロジェクトが計画通り、非常に安定して進んでいることを示します。

- わかること:

- チームの見積もり精度が高いことを意味します。チームが自分たちの作業能力を正確に把握し、現実的な計画を立てられている証拠です。

- チームの生産性(ベロシティ)が安定しており、予測可能性が高い状態と言えます。これはステークホルダーに対する信頼にもつながります。

- 取るべきアクション:

- これは理想的な状態ですが、油断は禁物です。引き続き日々の進捗を注視し、この安定したペースを維持することを目指します。

- この安定したベロシティは、将来のプロジェクト計画を立てる上で非常に信頼性の高いデータとなります。

実績線が横ばいになっている場合(進捗の停滞)

実績線が数日間にわたって下降せず、水平(横ばい)になっている場合、これは進捗が完全に停滞していることを示す危険信号です。作業時間は経過しているのに、残作業量が全く減っていない状態を意味します。

- 考えられる原因:

- 大きな障害: 解決が困難な技術的問題や、外部からの承認待ちなど、チームの力だけでは乗り越えられない大きな壁にぶつかっている可能性があります。

- 巨大なタスク: 一つのタスクが大きすぎて、完了するまでに何日もかかっている状態です。タスクが完了するまで作業量は減らないため、見かけ上、進捗が止まって見えます。

- 完了の定義の不一致: タスクはほぼ終わっているものの、「完了の定義(Definition of Done)」を完全には満たしていないため、完了として計上できない状態です。(例:コードは書いたが、テストが完了していない)

- 取るべきアクション:

- 即座に原因を調査し、チーム全体で対策を協議する必要があります。デイリースクラムで「昨日やったこと」だけでなく「困っていること」を正直に共有することが不可欠です。

- 巨大なタスクが原因であれば、それをより小さなサブタスクに分割し、少しずつでも完了させて進捗が見えるようにすることが有効です。

- 障害を取り除くために、特定のメンバーに負荷が集中している場合は、チームでサポートする体制を整えます。

実績線が急に下がった場合(見積もりの見直しやタスク完了)

実績線がある日に突然、垂直に近い形でガクンと下がることがあります。これは、一度に大量の作業量が消化されたことを意味します。

- 考えられる原因:

- 大きなタスクの完了: 数日間取り組んでいた規模の大きなタスクが、ついに完了したタイミングです。これはポジティブなサインです。

- 見積もりの下方修正: タスクに取り組んでみた結果、当初の見積もりほど工数がかからないことが判明し、残りの作業量を実績に合わせて修正した場合です。

- タスクの削除(スコープの削減): プロダクトオーナーとの合意の上で、特定のタスクがスプリントのスコープから削除された場合です。

- わかることとアクション:

- このパターン自体が良いか悪いかは、その背景によります。大きなタスクの完了であれば喜ばしいことですが、頻繁に発生する場合、タスクの分割が不十分である可能性を示唆しています。

- 見積もりの修正が原因であれば、なぜ当初の見積もりと大きな差が生まれたのかを振り返り、次回の見積もり精度向上に活かすべきです。

- なぜ急に下がったのか、その理由をチームで共有し、認識を合わせておくことが重要です。

バーンダウンチャートを作成する3つのメリット

バーンダウンチャートをプロジェクト管理に導入することは、単に進捗をグラフ化する以上の価値をチームにもたらします。ここでは、その代表的な3つのメリットについて深く掘り下げて解説します。

① プロジェクトの進捗状況がひと目でわかる

バーンダウンチャートがもたらす最大のメリットは、その圧倒的な「視覚的な分かりやすさ」にあります。複雑な進捗報告書やタスクリストを読み解かなくても、「今、プロジェクトは順調なのか、遅れているのか」という最も重要な問いに、誰でも直感的に答えを出すことができます。

- 共通認識の形成:

プロジェクトマネージャー、開発者、デザイナー、品質保証担当者など、異なる役割を持つチームメンバー全員が同じチャートを見ることで、プロジェクトの現状について即座に共通の認識を持つことができます。これにより、「自分は順調だと思っていたが、チーム全体では遅れていた」といった認識のズレを防ぎ、全員が同じ方向を向いて協力する体制を築きやすくなります。 - コミュニケーションコストの削減:

「進捗どうですか?」という形式的な確認や、長文の進捗報告メールの作成・読解にかかる時間を大幅に削減できます。チャートを見れば現状がわかるため、ミーティングでは「なぜ遅れているのか?」「どうすれば解決できるか?」といった、より本質的で未来志向の議論に時間を使うことができます。 - ステークホルダーへの説明責任:

経営層や顧客といった、開発の専門家ではないステークホルダーに対しても、プロジェクトの健全性を分かりやすく示すことができます。理想線と実績線の関係を見せるだけで、計画に対する現在の状況を客観的に説明できるため、報告の透明性が高まり、信頼関係の構築に大きく寄与します。「順調です」という言葉だけでなく、客観的なデータに基づいたグラフで示すことで、報告の説得力が格段に向上します。

このように、バーンダウンチャートはチーム内外のコミュニケーションを円滑にし、全員がプロジェクトの現在地を正確に把握するための羅針盤として機能します。

② 問題や課題を早期に発見できる

プロジェクトにおける問題は、水面下で静かに進行し、気づいたときには手遅れになっているケースが少なくありません。バーンダウンチャートは、こうした潜在的なリスクや問題を早期に検知するための「早期警戒システム」として非常に有効です。

- 遅延の兆候を察知:

実績線が理想線から少しずつ上方に離れ始めた時点で、「何かが計画通りに進んでいない」というサインを捉えることができます。実績線が横ばいになれば、特定のタスクが停滞していることが一目瞭然です。これにより、問題が深刻化し、取り返しのつかない遅延につながる前に、原因究明と対策に乗り出すことができます。 - 「なぜ?」を問うきっかけ作り:

チャートは「遅れている」という事実(What)を示すだけでなく、「なぜ遅れているのか?」(Why)という、より深い問いをチームに投げかけます。 例えば、「Aさんの担当タスクが3日間進んでいないようだ。何か困っているのかもしれない。明日の朝会で聞いてみよう」といった、プロアクティブ(主体的)なアクションを促します。個々のタスクの進捗をマイクロマネジメントするのではなく、チーム全体で課題解決に取り組む文化を育むのです。 - 手遅れを防ぐプロアクティブな管理:

問題が顕在化してから慌てて対応する「リアクティブ(事後対応的)な管理」ではなく、問題の兆候を捉えて先手を打つ「プロアクティブ(事前対応的)な管理」が可能になります。これにより、プロジェクトの炎上を未然に防ぎ、計画の安定性を高めることができます。

バーンダウンチャートは、チームにとっての健康診断のようなものです。日々のバイタルサイン(進捗)をチェックすることで、病気(問題)の早期発見・早期治療を可能にするのです。

③ チームのモチベーション向上につながる

プロジェクトの成功には、チームメンバー一人ひとりのモチベーションが不可欠です。バーンダウンチャートは、日々の業務に目的意識と達成感をもたらし、チームの士気を高める効果があります。

- 達成感の可視化:

自分たちの努力によって、実績線が日々下がっていく様子を目にすることで、チームは明確な達成感と前進している感覚を得ることができます。特に、困難なタスクを完了させて実績線が大きく下がったときの喜びは、チームの一体感を強めます。長いプロジェクトの中で、目に見える形でゴールに近づいている実感は、モチベーションを維持する上で非常に重要です。 - 一体感と当事者意識の醸成:

バーンダウンチャートは、特定の誰かのための管理ツールではなく、「チーム全員のチャート」です。チャートを毎日共有し、その状況について話し合うことで、「自分たちの力でこのプロジェクトを成功させるんだ」という当事者意識が生まれます。進捗が芳しくないときも、誰かを責めるのではなく、「どうすればこの線を下げられるか?」を全員で考える協力的な文化が育まれます。 - 健全な競争意識と自信:

実績線が理想線を下回って順調に進んでいる状態は、チームに自信を与えます。「自分たちは計画以上のパフォーマンスを発揮できるチームだ」という自己効力感は、さらなる生産性向上につながります。これは、チームが自らの能力(ベロシティ)を客観的に認識し、成長を実感する機会にもなります。

ただし、バーンダウンチャートをメンバーの評価や非難の道具として使ってしまうと、逆効果になります。進捗の遅れを個人の責任として追及するのではなく、あくまでチーム全体で改善していくためのツールとして活用する、という基本姿勢が何よりも大切です。

バーンダウンチャートの3つのデメリット・注意点

バーンダウンチャートは非常に強力なツールですが、万能ではありません。その特性を理解せずに使うと、かえってプロジェクトを混乱させる可能性もあります。ここでは、導入前に知っておくべき3つの主要なデメリットと注意点を解説します。

① 見積もりの精度に機能性が左右される

バーンダウンチャートの有効性は、その土台となる「作業量の見積もり」の精度に大きく依存します。 縦軸を構成するこの数値が不正確であれば、チャート全体が信頼性を失い、誤った意思決定を導く危険性があります。

- 過小評価(楽観的すぎる見積もり)のリスク:

タスクを実際よりも簡単に見積もってしまうと、総作業量が少なく設定されます。その結果、実績線は常に理想線を上回り、計画は常に「遅延」しているように見えます。チームはどれだけ頑張っても計画に追いつけず、絶望感や疲弊感に苛まれることになります。これはモチベーションの低下に直結し、品質の低下を招く可能性もあります。 - 過大評価(悲観的すぎる見積もり)のリスク:

逆に、タスクを過度に難しく見積もると、総作業量が多く設定されます。実績線は常に理想線を大きく下回り、プロジェクトは常に「余裕」があるように見えてしまいます。これは一見良いことのように思えますが、チームの本当の生産性(ベロシティ)が見えなくなり、改善の機会を失います。 また、ステークホルダーに過剰な期待を抱かせ、次回の計画で非現実的な目標を設定される原因にもなりかねません。 - 対策と心構え:

正確な見積もりは非常に難しく、経験の浅いチームにとっては大きな挑戦です。 最初から完璧を目指す必要はありません。大切なのは、スプリントを重ねるごとに見積もりと実績の差を振り返り、チーム全体で見積もりのスキルを向上させていくことです。プランニングポーカーのような手法を用いてチーム全員で議論したり、過去のプロジェクトのデータを参考にしたりすることで、徐々に精度を高めていく継続的な努力が不可欠です。

② 作業の追加・変更(スコープ変更)が反映されにくい

バーンダウンチャートの構造的な弱点として、スプリントの途中で作業が追加・変更される「スコープ変更」への対応が難しい点が挙げられます。

- チャートが誤解を招く:

スプリントの途中で新たなタスクが追加されると、残作業量の合計が増えるため、実績線が上向きに跳ね上がってしまいます。 チームは着実に作業を進めているにもかかわらず、グラフ上では進捗が悪化したように見え、状況を知らない人には「なぜ後退しているんだ?」と誤解されかねません。これは、チームのモチベーションを著しく低下させる要因となります。 - 根本的な前提:

この問題は、バーンダウンチャートが「スプリント開始時にスコープ(作業範囲)が固定されている」という前提で設計されていることに起因します。ゴール(残作業量ゼロ)とスタート地点(総作業量)が固定されているからこそ、そこに向かう直線の理想線が意味を持つのです。 - 対策と代替案:

対策として、スコープが変更された時点で理想線自体を再計算して引き直す(ベースラインをリセットする)方法がありますが、チャートが複雑になり、過去との比較がしにくくなります。

より一般的には、スコープ変更が頻繁に発生するプロジェクトでは、バーンダウンチャートではなく、後述する「バーンアップチャート」を使用することが推奨されます。バーンアップチャートは、総作業量の変動と完了作業量の積み上げを別々に可視化できるため、スコープ変更に強いという特徴があります。

③ 常に最新の状態に更新する必要がある

バーンダウンチャートは、情報が最新でなければ全く意味をなしません。 数日前の古いデータが表示されたチャートは、現状を正しく反映しておらず、誰も参考にしなくなります。

- 形骸化のリスク:

チャートの更新は、日々の運用の中で忘れられたり、後回しにされたりしがちです。特にExcelなどで手動管理している場合、更新作業が負担となり、徐々に行われなくなっていくケースは少なくありません。一度更新が止まると、チャートは「死んだ」も同然となり、ただの壁の飾りになってしまいます。 - 運用の手間とコスト:

チャートの価値を維持するためには、誰が、いつ、どのように更新するのか、明確な運用ルールを定めて徹底する必要があります。最も効果的なのは、デイリースクラム(朝会)の場でチーム全員が進捗を確認し、その場でファシリテーターやスクラムマスターが更新する、というプロセスを習慣化することです。 - 解決策:

この更新の手間を解決する最も確実な方法は、プロジェクト管理ツールを導入することです。多くのツールでは、タスクのステータスを「完了」に変更すると、自動的にバーンダウンチャートが更新される仕組みになっています。これにより、更新漏れや手間をなくし、常にリアルタイムの正確な進捗をチームで共有できます。ただし、ツールの導入にはライセンス費用や学習コストがかかるため、プロジェクトの規模や予算に応じて検討が必要です。

バーンダウンチャートとバーンアップチャートの違い

アジャイルな進捗管理について学ぶと、バーンダウンチャートと共によく名前が挙がるのが「バーンアップチャート(Burnup Chart)」です。両者は似ているようで、目的と伝えるメッセージが異なります。それぞれの違いを理解し、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。

| 比較項目 | バーンダウンチャート | バーンアップチャート |

|---|---|---|

| 目的 | 残り作業量の可視化、完了時期の予測 | 完了作業量の可視化、進捗とスコープの追跡 |

| 縦軸 | 残りの作業量 | 完了した作業量 |

| グラフの向き | 右肩下がり(ゴールに向かって減っていく) | 右肩上がり(成果を積み上げていく) |

| スコープ変更 | 反映しにくい(実績線が上に跳ね、混乱を招く) | 反映しやすい(総作業量の線が変動するだけ) |

| 主な用途 | スプリント内の進捗管理(短期・スコープ固定) | プロジェクト全体の進捗管理(長期・スコープ変動) |

| 伝えるメッセージ | 「ゴールまで、あとこれだけ」 | 「これまで、これだけ達成した」 |

縦軸が示すもの(残作業量 vs 完了作業量)

両者の最も根本的な違いは、縦軸が何を示しているかです。

- バーンダウンチャート:

縦軸は「残りの作業量」です。グラフは時間と共に右肩下がりに下降し、最終的にゼロになることを目指します。これは「ゴールまであとどれくらいか?」という視点、つまり「未来の完了」に焦点を当てています。チームにとっては、減っていく残作業が日々のプレッシャーであると同時に、ゴールが近づく達成感にもつながります。 - バーンアップチャート:

縦軸は「完了した作業量」です。グラフは時間と共に右肩上がりに上昇し、最終的にプロジェクトの総作業量に到達することを目指します。これは「これまでどれだけ積み上げてきたか?」という視点、つまり「過去の実績」に焦点を当てています。チームやステークホルダーに対して、着実に成果が積み上がっていることを示すのに適しています。

スコープ変更への対応力

プロジェクト管理における両者の使い勝手を分ける最大の要因が、スコープ変更(作業範囲の追加や削除)への対応力です。

- バーンダウンチャート:

前述の通り、スプリントの途中でタスクが追加されると残作業量が増加し、実績線が不自然に上昇してしまいます。これは進捗の停滞や後退と見分けがつきにくく、混乱を招きます。そのため、スコープが固定された短期間の管理(スプリント管理)に向いています。 - バーンアップチャート:

バーンアップチャートは通常、2本の線で構成されます。1本は「完了作業量の実績線(右肩上がり)」、もう1本は「プロジェクトの総作業量の線(水平または変動)」です。

スプリントの途中でタスクが追加されても、影響を受けるのは「総作業量の線」が上方に移動するだけです。「完了作業量の実績線」は、これまで通り作業の積み上げを記録し続けるため、チームのパフォーマンスとスコープの変動を分けて考えることができます。スコープの変動を明確に可視化できるため、仕様変更が多い長期的なプロジェクト全体の管理に向いています。

どちらをいつ使うべきか

どちらか一方が優れているというわけではなく、目的やプロジェクトの特性に応じて使い分けるのが賢明です。

- バーンダウンチャートが適しているケース:

- スプリント単位のタスク管理: スコープが固定され、期間も短いスプリント内の日々の進捗を、チーム内で確認するのに最適です。

- 「いつ終わるのか?」を重視する場合: 残り作業量とチームのペースから完了時期を予測しやすいため、納期を強く意識する状況で役立ちます。

- チームの集中力を高めたい場合: 「ゴールまであと少し」という感覚が、チームのラストスパートを後押しします。

- バーンアップチャートが適しているケース:

- リリース単位やプロジェクト全体の進捗管理: 期間が長く、途中で仕様変更や機能追加が想定される場合に、全体の進捗とスコープの変動を同時に把握できます。

- ステークホルダーへの報告: 「これだけの機能が完成しました」という成果の積み上げを報告する際に、直感的で分かりやすいです。スコープが増えたことも同時に説明できます。

- チームのモチベーション維持: 思うように進まない時期でも、これまで積み上げてきた成果が消えることはないため、チームの努力が無駄になっていないことを示せます。

実際には、プロジェクト全体のマクロな進捗管理にはバーンアップチャートを、スプリントごとのミクロな進捗管理にはバーンダウンチャートを、というように両方を併用するチームも多く存在します。

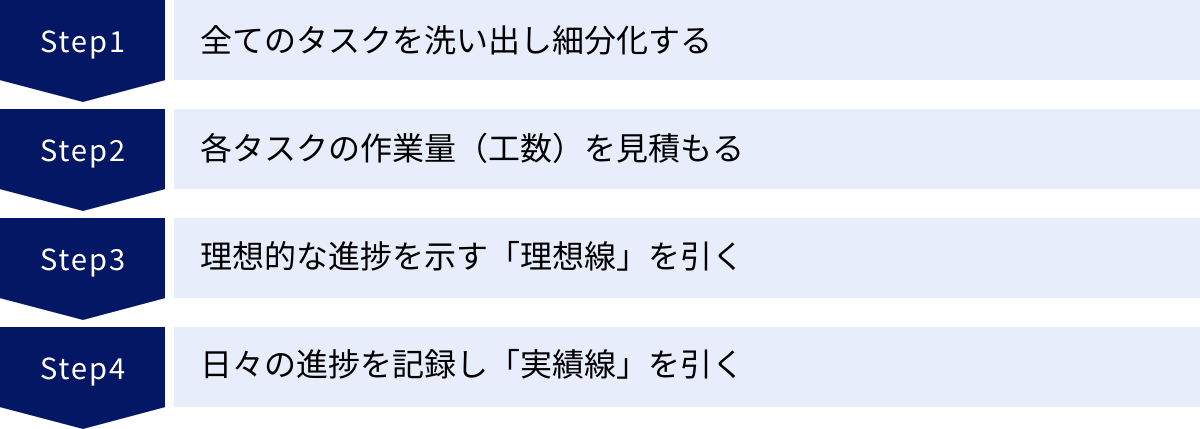

バーンダウンチャートの作り方【4ステップ】

バーンダウンチャートは、基本的な考え方さえ理解すれば、Excelやスプレッドシートなど身近なツールでも簡単に作成できます。ここでは、誰でも実践できる基本的な4つのステップを解説します。

① 全てのタスクを洗い出し細分化する

最初のステップは、プロジェクト(またはスプリント)で完了すべき作業をすべてリストアップすることです。

- タスクの洗い出し:

スプリントの目標達成に必要な作業を、プロダクトバックログなどから具体的に洗い出します。ユーザーストーリー(例:「ユーザーとして、パスワードをリセットしたい」)を元に、それを実現するための具体的な開発タスク(例:「パスワード再設定用UIの作成」「再設定メール送信機能の実装」など)に落とし込んでいくのが一般的です。 - タスクの細分化:

洗い出したタスクは、適切な粒度に細分化することが非常に重要です。理想的には、1つのタスクが1人日(または数時間〜2日程度)で完了するくらいの大きさが目安です。タスクが大きすぎると、何日も進捗が見えずに実績線が横ばいになってしまい、チャートが機能しません。

例えば、「ユーザー認証機能の実装」という大きなタスクは、「ログイン画面作成」「ID・パスワード検証ロジック実装」「ログインエラー表示」「セッション管理機能実装」のように、より小さなタスクに分割します。これにより、日々の進捗を細かく追跡できるようになります。

この作業は、WBS(Work Breakdown Structure)の手法を参考にすると、抜け漏れなく体系的にタスクを洗い出す助けになります。

② 各タスクの作業量(工数)を見積もる

次に、洗い出した個々のタスクに対して、どれくらいの作業量が必要かを見積もります。この見積もりが、バーンダウンチャートの縦軸の目盛りの元となります。

- 見積もり単位の決定:

まず、チーム内で作業量を測る単位を統一します。前述の通り、「ストーリーポイント」「理想時間」「タスク数」などが選択肢となりますが、アジャイル開発では相対的な大きさを示す「ストーリーポイント」が推奨されることが多いです。 - チームによる見積もり:

見積もりは、特定の誰かが決めるのではなく、実際に作業を行うチームメンバー全員で議論しながら行うことが重要です。これにより、個人の思い込みや知識の偏りをなくし、より精度の高い、チームとしての合意に基づいた見積もりが可能になります。

具体的な手法としては「プランニングポーカー」が有名です。各メンバーがタスクの大きさに見合うと思うポイントのカードを同時に出し、見積もりが大きく異なった場合はその理由を議論して、最終的に合意点を見つけます。このプロセスを通じて、タスクに対するチーム全員の理解が深まるという副次的な効果もあります。 - 総作業量の算出:

すべてのタスクの見積もりが完了したら、それらを合計します。この合計値が、スプリント開始時点での「総作業量」となり、バーンダウンチャートの縦軸の最大値となります。

③ 理想的な進捗を示す「理想線」を引く

タスクと作業量の準備ができたら、いよいよグラフの作成に入ります。まずは、進捗の基準となる「理想線」を引きます。

- グラフの準備:

ExcelやGoogleスプレッドシートなどで、グラフを作成します。- 横軸: スプリントの期間(例: Day 1, Day 2, …, Day 10)を設定します。

- 縦軸: 作業量の合計値が収まるように目盛りを設定します。

- 理想線のプロット:

理想線は、2つの点を結ぶ直線です。- 始点: 横軸が「スプリント初日」、縦軸が「ステップ②で算出した総作業量」の点。

- 終点: 横軸が「スプリント最終日」、縦軸が「0」の点。

この2つの点を結ぶことで、毎日一定量の作業が完了していく理想的なペースを示す右肩下がりの直線が描かれます。これが、日々の実績を比較するための重要なガイドラインとなります。

④ 日々の進捗を記録し「実績線」を引く

スプリントが始まったら、ここからが日々の運用の本番です。チームの実際の進捗を記録し、「実績線」を描いていきます。

- 日々の進捗確認:

毎日、デイリースクラムなどの場で、チームメンバーは「昨日完了したタスク」を報告します。 - 残作業量の計算:

その日に完了したタスクの作業量(ポイントや時間)を合計し、前日の「残作業量」から差し引きます。

本日の残作業量 = 前日の残作業量 - 本日完了した作業量

この計算を毎日繰り返します。 - 実績線のプロット:

算出した「本日の残作業量」を、グラフ上の対応する日付の位置にプロット(点を打つ)します。そして、その点を前日の点と線で結びます。これをスプリント最終日まで続けることで、実績線が完成します。

このステップで最も重要なのは、日々の更新を習慣化し、継続することです。更新が滞るとチャートの信頼性は失われます。チーム全員がいつでも最新のチャートを見られる状態を維持することが、バーンダウンチャートを有効活用するための鍵となります。

バーンダウンチャートを簡単に作成する方法

バーンダウンチャートは、その概念を理解すれば手軽に作成できます。作成方法には大きく分けて、Excelなどの表計算ソフトで自作する方法と、専門のプロジェクト管理ツールを利用する方法の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、チームの状況に合った方法を選びましょう。

Excelやスプレッドシートのテンプレートで自作する

Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートのような表計算ソフトは、多くの人にとって最も身近で手軽に始められる方法です。

- メリット:

- コスト不要: すでに導入済みのソフトを使えるため、追加のコストがかかりません。

- 高いカスタマイズ性: グラフのデザインや表示項目、計算式などを自由にカスタマイズできます。チーム独自のルールや指標を加えたい場合に柔軟に対応できます。

- 学習コストが低い: 多くの人が基本的な操作に慣れているため、導入のハードルが低いです。

- デメリット:

- 手動更新の手間: 最大のデメリットは、日々の進捗を手動で入力し、グラフを更新する必要があることです。タスクの完了状況を別途管理し、毎日その数値を集計して入力する作業は、多忙なプロジェクトの中では負担になり、更新が滞る原因になりがちです。

- 設定の知識が必要: 適切なグラフ(散布図など)を選択し、データ範囲を設定するには、ある程度の表計算ソフトの知識が必要です。

- 情報共有の課題: ファイルベースでの管理は、複数人での同時編集やリアルタイムでの情報共有に課題があります。Googleスプレッドシートを使えばこの点は解消できますが、バージョン管理が煩雑になる可能性は残ります。

- 簡単な作成手順(Excel/スプレッドシート):

- データ表を作成: 列に「日付」「理想残作業量」「実績残作業量」「完了作業量」などを用意します。

- データを入力: 「日付」列にスプリントの稼働日を入力します。「理想残作業量」列には、総作業量から毎日一定量が減っていく数値を入力(または数式で計算)します。

- 日々の実績を入力: 毎日、「完了作業量」を入力し、「実績残作業量」を計算(前日の実績 – 当日の完了量)して入力します。

- グラフを作成: 「日付」「理想残作業量」「実績残作業量」のデータ範囲を選択し、「挿入」メニューからグラフを作成します。グラフの種類は「散布図(直線とマーカー)」または「マーカー付き折れ線グラフ」が適しています。

- グラフの書式設定: 軸のラベルやタイトル、凡例などを分かりやすく整えて完成です。

プロジェクト管理ツールを利用する

本格的なアジャイル開発を行うチームや、更新の手間をなくして本質的な業務に集中したい場合には、プロジェクト管理ツールの利用が最適な選択肢となります。

- メリット:

- 自動更新による手間削減: 最大のメリットは、チャートが自動で生成・更新されることです。ツール上のタスク(チケットやカード)のステータスを「完了」に変更するだけで、そのタスクに紐づく作業量が自動的に計算され、バーンダウンチャートに即座に反映されます。これにより、更新の手間や漏れが一切なくなります。

- リアルタイムでの情報共有: クラウドベースのツールがほとんどであるため、チームメンバーはいつでもどこでも最新のチャートを確認できます。ダッシュボード機能を使えば、プロジェクトに関連する他の情報と合わせて一元的に進捗を把握できます。

- タスク管理との連携: バーンダウンチャートがタスク管理機能と完全に連携しているため、グラフ上の変動から直接関連タスクにドリルダウンして詳細を確認できます。「なぜ進捗が停滞しているのか?」という疑問に対し、クリック一つで原因となっているタスクを特定できるため、問題解決のスピードが格段に向上します。

- デメリット:

- 導入・運用コスト: 多くの高機能なツールは有料です。ユーザー数や利用期間に応じたライセンス費用がかかります。

- 学習コスト: ツールごとの独自の操作方法や概念をチーム全員が覚える必要があります。導入初期には、ツールの使い方に慣れるための時間が必要です。

- 柔軟性の制限: ツールによって提供されるチャートの形式やカスタマイズ範囲は決まっています。Excelほど自由なカスタマイズはできない場合があります。

本格的なアジャイル開発を継続的に行うチームにとっては、手動更新の手間やヒューマンエラーのリスクを考慮すると、プロジェクト管理ツールの導入が費用対効果の高い、現実的かつ効率的な選択肢であると言えるでしょう。

バーンダウンチャートが作成できるおすすめツール5選

バーンダウンチャートの作成と運用を効率化するためには、適切なツールの選定が重要です。ここでは、アジャイル開発の現場で広く利用されており、バーンダウンチャート機能を搭載した代表的なプロジェクト管理ツールを5つ紹介します。

注意:料金やプランの詳細は変更される可能性があるため、最新の情報は各ツールの公式サイトでご確認ください。

| ツール名 | 特徴 | バーンダウンチャート機能 | 料金(目安) | 参照元 |

|---|---|---|---|---|

| Asana | 直感的なUI、タスク・ワークフロー管理に強い。非エンジニアにも使いやすい。 | 有料プランの「レポート」機能の一部として提供。ダッシュボードで進捗を可視化。 | 無料プランあり。有料プランは1ユーザー月額$10.99〜。 | Asana公式サイト |

| Backlog | 日本製で日本語サポートが充実。エンジニア、非エンジニア問わず使いやすい。 | スタータープラン以上で標準搭載。スプリントごとのチャートを自動生成。Git連携も強力。 | 無料プランあり。有料プランは月額¥2,640〜(チーム単位)。 | Backlog公式サイト |

| Jira Software | アジャイル開発のデファクトスタンダード。高機能でカスタマイズ性が高い。 | 全プランで標準搭載。スプリントレポート、リリースレポート等、多彩なレポート機能の一部。 | 無料プラン(10ユーザーまで)あり。有料プランは1ユーザー月額$8.15〜。 | Jira Software公式サイト |

| Redmine | オープンソースで無料。自社サーバーで運用するため、カスタマイズの自由度が非常に高い。 | 標準機能にはないが、無料・有料の各種プラグイン(例: Redmine Agile Plugin)を導入することで利用可能。 | ソフトウェア自体は無料。サーバー構築・運用・保守費用が別途必要。 | Redmine公式サイト |

| Cacoo | オンライン作図ツール。ワイヤーフレームやフローチャートなど多彩な図を作成可能。 | バーンダウンチャートのテンプレートが用意されており、手動で図として作成・共有できる。 | 無料プランあり。有料プランは月額¥660〜。 | Cacoo公式サイト |

① Asana

Asanaは、その洗練されたUIと直感的な操作性で、世界中の多くのチームに利用されているワークマネジメントツールです。タスク管理だけでなく、プロジェクト全体のワークフローを自動化する機能にも優れています。

- バーンダウンチャート機能:

Asanaでは、有料プラン(Premium以上)の「レポート」機能内でバーンダウンチャート(Asanaでは「バーンアップ/バーンダウンチャート」として提供)を作成できます。ダッシュボード上で、完了タスク数や未完了タスク数の推移をグラフ化し、プロジェクトの進捗をリアルタイムで追跡します。タスクの完了と自動で連携するため、手動での更新は不要です。 - おすすめのチーム:

エンジニアだけでなく、マーケティングや営業など、部門を横断してプロジェクト管理を行いたいチームに適しています。視覚的に分かりやすい管理を重視する場合におすすめです。

参照:Asana公式サイト

② Backlog

Backlogは、福岡に本社を置く株式会社ヌーラボが開発・提供する、日本製のプロジェクト管理・タスク管理ツールです。シンプルで分かりやすいインターフェースが特徴で、非エンジニアでも直感的に使えることから、幅広い業種で導入されています。

- バーンダウンチャート機能:

スタータープラン以上で、スプリント機能の一部としてバーンダウンチャートが標準で提供されています。スプリントに紐づけた課題(タスク)の消化状況を、ストーリーポイントまたは課題数ベースで自動的にグラフ化します。GitやSubversionとの連携も強力で、コミットログと課題を紐づけることで、より正確な進捗管理が可能です。 - おすすめのチーム:

日本語での手厚いサポートを重視するチームや、エンジニアと非エンジニアが混在するチームに最適です。シンプルで使いやすいツールから始めたい場合におすすめです。

参照:Backlog公式サイト

③ Jira Software

Jira Softwareは、Atlassian社が提供する、アジャイル開発チームのためのデファクトスタンダードとも言えるツールです。特にソフトウェア開発の現場で絶大な支持を得ており、非常に高機能でカスタマイズ性に優れています。

- バーンダウンチャート機能:

スクラムプロジェクトの中核機能として、バーンダウンチャートが標準搭載されています。無料プランを含め、すべてのプランで利用可能です。スプリントレポート内で、ストーリーポイント、時間、課題数など様々な単位でのバーンダウンチャートを自動生成します。エピック(大きな機能単位)ごとのバーンダウンチャートなど、分析的なレポート機能も豊富です。 - おすすめのチーム:

本格的なスクラム開発を実践している、またはこれから導入しようとしているソフトウェア開発チームに最もおすすめです。詳細なデータ分析や厳密なプロセス管理を求める場合に最適です。

参照:Jira Software公式サイト

④ Redmine

Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェアです。自社のサーバーにインストールして利用するため、ライセンス費用がかからないのが大きな特徴です。プラグインを追加することで、機能を自由に拡張できます。

- バーンダウンチャート機能:

Redmineの標準機能にはバーンダウンチャートは含まれていません。しかし、「Redmine Agile Plugin」などのプラグイン(無料または有料)を導入することで、アジャイル開発に必要なカンバンボードやバーンダウンチャート機能を追加できます。 - おすすめのチーム:

サーバー管理の知識があり、自社の要件に合わせてシステムを自由にカスタマイズしたいチームに適しています。初期コストを抑えたいが、技術力のあるチームにおすすめです。

参照:Redmine公式サイト、関連プラグイン配布サイト

⑤ Cacoo

Cacooは、Backlogと同じく株式会社ヌーラボが提供するオンライン作図ツールです。プロジェクト管理ツールではありませんが、バーンダウンチャートを作成し、チームで共有する目的で活用できます。

- バーンダウンチャート機能:

豊富なテンプレートの中にバーンダウンチャートのテンプレートが用意されています。これを利用することで、デザイン性の高いチャートを簡単に作成できます。ただし、タスク管理ツールとの自動連携はしないため、データは手動で入力する必要があります。作成した図はURLで簡単に共有したり、BacklogのWikiに埋め込んだりできます。 - おすすめのチーム:

プロジェクト管理ツールを導入するほどではない小規模なプロジェクトや、手軽にチャートを作成してみたい場合に適しています。また、プレゼンテーション資料などで見栄えの良いチャートを使いたい場合にも便利です。

参照:Cacoo公式サイト

バーンダウンチャートを有効活用するためのポイント

バーンダウンチャートは、ただ作成して眺めるだけではその価値を最大限に引き出すことはできません。チームの文化やプロセスに組み込み、生きたツールとして活用するための3つの重要なポイントを解説します。

見積もりの精度をチームで高める

バーンダウンチャートの信頼性は、見積もりの精度に懸かっていると言っても過言ではありません。不正確な見積もりは、誤ったアラートを発したり、逆に問題を見過ごしたりする原因となります。

- チームで見積もる文化を醸成する:

見積もりは、個人の作業ではなく、チーム全体の共同作業であるべきです。 実際にタスクを担当する開発者だけでなく、他のメンバーも交えて多角的な視点から議論することで、考慮漏れや思い込みを防ぎ、より客観的な見積もりが可能になります。プランニングポーカーなどのゲーミフィケーション要素を取り入れた手法は、議論を活発にし、チームの合意形成を促進するのに有効です。 - ベロシティを参考に継続的に改善する:

過去のスプリントでチームがどれだけの作業量(ストーリーポイント)を完了できたかという実績値(ベロシティ)は、未来を予測するための最も信頼できるデータです。スプリントを重ねるごとにベロシティを計測し、「私たちのチームは、1スプリントあたり平均でこれくらいの作業ができる」という実績を元に、次のスプリント計画を立てます。「見積もりは予測であり、約束ではない」という共通認識を持ち、見積もりと実績の差異を振り返ることで、チームの見積もり能力は着実に向上していきます。 - 非難の文化をなくす:

見積もりが外れたことを、特定の個人の責任として非難するような文化は絶対に避けるべきです。そのような環境では、メンバーは自分を守るために意図的に過大な見積もり(バッファ)を積むようになり、正確な計画が立てられなくなります。見積もりのズレは、チーム全体の学びの機会として捉えましょう。

スプリントごとに作成・見直しを行う

バーンダウンチャートは、短いサイクルでフィードバックを得ることで最も効果を発揮します。アジャイル開発における「スプリント」という区切りは、チャートを運用する上で理想的な単位です。

- スプリントレトロスペクティブ(振り返り)で活用する:

スプリントの最終日に行われる「レトロスペクティブ」は、バーンダウンチャートをレビューする絶好の機会です。完成したチャートをチーム全員で見て、「なぜ計画通りに進んだ(進まなかった)のか?」「実績線のこの揺れ動きは何を意味するのか?」を議論します。- 順調に進んだのであれば、その成功要因(良い見積もり、効果的なチーム連携など)を特定し、次も継続できるようにします。

- 遅延したのであれば、その根本原因(予期せぬ障害、タスクの依存関係、コミュニケーション不足など)を掘り下げ、具体的な改善アクションを決定します。

- 「作成→実践→振り返り→改善」のサイクルを回す:

バーンダウンチャートは、この改善サイクルを回すための強力な触媒となります。スプリントごとにチャートを作成し、日々の進捗を記録し、結果を振り返り、次のスプリント計画に活かす。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを継続的に回すことこそが、チームを自己組織化させ、継続的に成長させる原動力となります。

チャートをチーム全体で共有する

バーンダウンチャートは、プロジェクトマネージャーが一人で眺めるための管理ツールではありません。その価値は、チーム全員に共有され、活用されて初めて最大化されます。

- 常に目に見える場所に置く:

チャートは、チームメンバーがいつでも意識できる状態にしておくことが重要です。- 物理的な共有: オフィスの壁のホワイトボードに手書きで描く、あるいは大型ディスプレイに常時表示しておく。

- デジタルな共有: プロジェクト管理ツールのダッシュボードのトップに配置する、チームのチャットツールで毎日リマインドするなど。

日常的に目に触れることで、進捗状況がチームの「共通言語」となり、会話のきっかけにもなります。

- 「自分たちのチャート」という当事者意識を持つ:

チャートがオープンに共有されることで、メンバーは「自分たちの進捗」「自分たちの目標」という当事者意識を持つようになります。進捗が遅れていれば「なんとかしなければ」と自律的に考え、行動するようになります。問題が発生した際も、誰かが助けを求めるのを待つのではなく、チャートの異変に気づいた人が「何か手伝えることはある?」と声をかけるような、協力的な文化が生まれます。

バーンダウンチャートは、チームの透明性を高め、コミュニケーションを促進し、自律的な改善を促すための鏡です。この鏡をチーム全員で磨き、活用していくことが、プロジェクト成功への近道となるでしょう。

まとめ

本記事では、アジャイル開発における強力な進捗可視化ツールである「バーンダウンチャート」について、その基本から応用までを網羅的に解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返ります。

- バーンダウンチャートとは、プロジェクトの残り作業量を時系列で可視化し、進捗状況と完了時期の予測を一目で把握するためのグラフです。右肩下がりのグラフで、作業が「燃え尽きて」いく様子を示します。

- チャートは「横軸(時間)」「縦軸(残作業量)」「理想線(計画)」「実績線(現実)」の4つの要素で構成され、特に理想線と実績線の乖離から、進捗の遅れや停滞、順調さなどを読み解くことができます。

- 導入するメリットとして、①進捗状況の直感的な把握、②問題や課題の早期発見、③チームのモチベーション向上が挙げられます。一方で、①見積もりの精度への依存、②スコープ変更への弱さ、③日々の更新の手間といったデメリットも理解しておく必要があります。

- スコープ変更が多いプロジェクトでは、完了作業量を積み上げていく「バーンアップチャート」の方が適している場合もあります。目的や状況に応じて使い分けることが肝心です。

- 作成方法は、Excelでの自作からプロジェクト管理ツールの利用まで様々です。手軽に始めるならExcel、本格的な運用や効率化を求めるならツールの導入がおすすめです。

バーンダウンチャートは、単にグラフを描く行為ではありません。それは、チーム全員で目標を共有し、日々の進捗をオープンにし、課題に立ち向かい、共に成長していくためのコミュニケーションの土台となるものです。

もし、あなたのチームが「プロジェクトの進捗が見えにくい」「問題の発見が遅れがちだ」といった課題を抱えているのであれば、まずは次のスプリントから、簡単なExcelテンプレートでバーンダウンチャートを試してみてはいかがでしょうか。その一枚のチャートが、チームの働き方を大きく変えるきっかけになるかもしれません。