スマートフォンの普及に伴い、アプリケーション(以下、アプリ)は私たちの生活やビジネスに不可欠な存在となりました。多くの企業や個人が、新たなサービス提供、業務効率化、顧客エンゲージメント向上などを目指し、独自のアプリ開発に乗り出しています。しかし、素晴らしいアイデアや機能を詰め込んだアプリを開発したとしても、それをユーザーの手元に届ける「リリース」という最終関門を突破できなければ、すべては水の泡となってしまいます。

アプリのリリースは、単に完成したプログラムを公開するだけの単純な作業ではありません。プラットフォームごとの厳格なルールを理解し、複雑な技術的要件を満たし、戦略的な準備を重ねる必要があります。特に、市場の大部分を占めるAppleの「App Store」とGoogleの「Google Play」への申請プロセスは、多くの開発者がつまずきやすいポイントです。

この記事では、アプリ開発の企画段階から、実際にストアで公開されるまでの全手順を網羅的に解説します。iOSアプリとAndroidアプリ、それぞれのリリース手順を具体的に掘り下げるだけでなく、申請前に確認すべき注意点、必要な費用、審査に落ちる原因と対策、そしてリリース後の成功に不可欠な運用まで、アプリリリースに関わるあらゆる疑問に答えていきます。

これから初めてアプリをリリースする方はもちろん、すでに経験はあるもののプロセスを再確認したい方にとっても、本記事が成功への確かな道しるべとなるでしょう。

目次

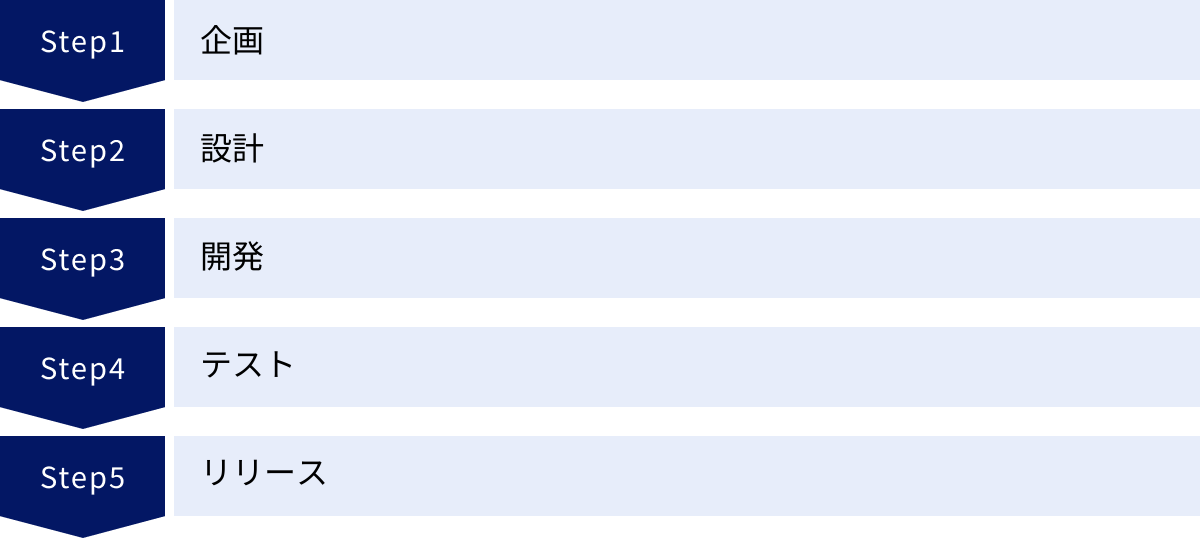

アプリ開発からリリースまでの全体的な流れ

アプリをユーザーに届けるまでには、大きく分けて「企画」「設計」「開発」「テスト」「リリース」という5つのフェーズが存在します。これらの各フェーズは相互に関連しており、一つ一つの工程を丁寧に進めることが、プロジェクト全体の成功確率を大きく左右します。ここでは、それぞれのフェーズで具体的に何を行うのか、その全体像を詳しく見ていきましょう。

企画

企画フェーズは、アプリ開発プロジェクト全体の土台を築く最も重要な工程です。ここで方向性を見誤ると、後の工程で大きな手戻りが発生したり、そもそもユーザーに受け入れられないアプリが完成してしまったりする可能性があります。

目的とターゲットの設定

まず初めに、「なぜこのアプリを作るのか?」という目的を明確に定義します。目的は、ビジネス上の課題解決(例:業務効率化、顧客接点の強化)、新たな収益源の確保(例:サブスクリプション、アプリ内課金)、社会貢献(例:情報格差の是正)など、多岐にわたります。この目的が曖昧なままでは、開発チームの足並みが揃わず、アプリの機能も一貫性のないものになってしまいます。

次に、「誰のためのアプリなのか?」というターゲットユーザーを具体的に設定します。年齢、性別、職業、ライフスタイル、ITリテラシーといった属性を基に、架空のユーザー像である「ペルソナ」を作成することが有効です。ペルソナを設定することで、開発チーム全員が共通のユーザーイメージを持ち、ユーザー目線での機能検討やデザイン設計が可能になります。「すべての人に使ってもらいたい」という発想は、結果的に誰にも響かないアプリを生み出す危険性があるため、ターゲットを絞り込む勇気が求められます。

競合調査

どのような市場にも、すでに先行する競合アプリが存在することがほとんどです。競合調査は、自社アプリの立ち位置を明確にし、差別化戦略を練る上で不可欠です。

App StoreやGoogle Playで関連キーワードを検索し、上位に表示されるアプリやダウンロード数の多いアプリをリストアップします。そして、それぞれのアプリについて、以下の点を分析します。

- 機能: どのような機能があり、ユーザーにどう評価されているか。

- デザイン (UI/UX): 使いやすいか、デザインは魅力的か。

- マネタイズ: 有料アプリか、広告モデルか、アプリ内課金か。価格設定はどうか。

- ユーザーレビュー: 高評価と低評価のレビューを読み込み、ユーザーが何を評価し、何に不満を感じているのかを把握する。

この調査を通じて、競合の強みと弱み、そして市場にまだ満たされていないニーズ(チャンス)を見つけ出すことが、成功するアプリ企画の鍵となります。

要件定義

目的、ターゲット、競合調査の結果を踏まえ、アプリに実装する機能を具体的に定義するのが「要件定義」です。ここでは、開発する内容を文書化し、関係者全員の合意を形成します。

要件は大きく「機能要件」と「非機能要件」に分けられます。

- 機能要件: ユーザーが直接操作する機能に関する要件です。「ユーザー登録ができる」「商品を検索できる」「プッシュ通知が届く」といった、アプリが提供すべき具体的なサービス内容を定義します。

- 非機能要件: アプリの品質や性能に関する要件です。セキュリティ、パフォーマンス(応答速度)、可用性(稼働率)、対応OSのバージョン、多言語対応といった、機能要件を支える裏側の仕様を定義します。

要件定義は、後の設計・開発フェーズの設計図となるため、できるだけ詳細かつ明確に記述することが重要です。この段階での曖昧さが、後の工程での仕様変更や追加開発を招き、コスト増やスケジュール遅延の主な原因となります。

設計

設計フェーズでは、企画フェーズで定義した要件を、実際に開発可能な形に落とし込むための設計図を作成します。設計は「外部設計」と「内部設計」に大別されます。

UI/UX設計(外部設計)

外部設計は、ユーザーの目に触れる部分や操作性に関する設計であり、特にUI(User Interface)とUX(User Experience)の設計が中心となります。

- UI設計: ボタンの配置、配色、フォントの種類やサイズなど、ユーザーがアプリを操作するための接点(インターフェース)をデザインします。直感的で分かりやすく、視覚的に魅力的なUIは、ユーザーがアプリを使い続けるための重要な要素です。

- UX設計: ユーザーがアプリを通じて得られる体験全体を設計します。「目的の情報をストレスなく見つけられる」「使っていて楽しい、心地よい」といった感情的な側面を含みます。優れたUXは、ユーザー満足度や継続利用率(リテンション)に直結します。

この工程では、まず「ワイヤーフレーム」と呼ばれる画面の骨格図を作成し、機能や情報の配置を決定します。その後、デザインツールを使って具体的なビジュアルデザインを施した「プロトタイプ(動く試作品)」を作成し、実際に操作しながら使い勝手を確認・改善していくのが一般的です。

技術仕様の決定(内部設計)

内部設計は、ユーザーからは見えないシステム内部の構造や動作を設計する工程です。ここで決定する技術仕様は、アプリのパフォーマンスや将来の拡張性に大きく影響します。

主な検討項目は以下の通りです。

- 開発言語・フレームワーク: iOSであればSwift、AndroidであればKotlinが主流です。両OSに同時に対応できるクロスプラットフォーム開発(React Native, Flutterなど)を選択する場合もあります。

- アーキテクチャ: アプリ全体の構造設計です。保守性や拡張性を考慮し、MVVMやClean Architectureなどの設計パターンを採用します。

- データベース設計: ユーザー情報やコンテンツなど、アプリで扱うデータをどのように保存・管理するかを設計します。

- サーバーサイド・API設計: サーバーとアプリがどのように通信し、データをやり取りするかの仕様(API:Application Programming Interface)を定義します。

堅牢で拡張性の高い内部設計は、将来の機能追加やメンテナンスを容易にし、長期的なアプリ運用コストを抑制する上で非常に重要です。

開発

設計書が完成したら、いよいよプログラマーがコードを記述していく開発フェーズに入ります。開発は主に、ユーザーが直接触れる「フロントエンド」と、その裏側でデータを処理する「サーバーサイド」に分かれて行われます。

フロントエンド開発

フロントエンド開発は、UI/UX設計で作成されたデザインを基に、ユーザーが画面上で見る部分や操作する部分をプログラミングする作業です。iOSアプリはAppleの提供する開発環境「Xcode」とプログラミング言語「Swift」を、AndroidアプリはGoogleの提供する「Android Studio」と「Kotlin」を用いて開発するのが一般的です。

ユーザーのアクション(ボタンのタップなど)に対して、画面がどのように遷移し、どのようにアニメーションするかといった、視覚的・動的な部分を実装していきます。

サーバーサイド・API開発

サーバーサイド開発は、ユーザー認証、データの保存・更新、プッシュ通知の配信など、アプリの裏側で動くシステムを構築する作業です。フロントエンドからの要求(リクエスト)に応じて、データベースから情報を取得したり、処理結果を返したりする役割を担います。

このフロントエンドとサーバーサイドの橋渡し役となるのがAPIです。設計フェーズで定義されたAPI仕様書に基づき、両者がスムーズに連携できるように開発を進めます。

テスト

開発が完了したアプリは、公開前に徹底的なテストを行い、品質を保証する必要があります。テストは、バグ(不具合)の発見だけでなく、操作性やパフォーマンスが要件を満たしているかを確認する重要な工程です。

単体テスト・結合テスト

- 単体テスト: プログラムを構成する個々の機能(モジュールや関数)が、それぞれ意図した通りに正しく動作するかを検証します。開発者が自身の書いたコードに対して行うことが多いです。

- 結合テスト: 単体テストをクリアした複数のモジュールを組み合わせて、モジュール間でデータが正しく受け渡され、連携して動作するかを検証します。

これらのテストは、開発の初期段階でバグを発見し、手戻りを最小限に抑える目的があります。

総合テスト・受け入れテスト

- 総合テスト: アプリケーション全体を一つのシステムとして動かし、要件定義で定められたすべての機能・非機能要件を満たしているかを検証します。実際の使用環境に近い状況(様々な機種やOSバージョン、通信環境など)でテストを行います。パフォーマンス(速度)、セキュリティ、UI/UXの最終確認もこの段階で行います。

- 受け入れテスト (UAT): 発注者や実際のユーザー(またはそれに近い立場のテスター)がアプリを操作し、仕様通りに動作するか、業務上の要求を満たしているか最終確認するテストです。このテストで承認が得られて、初めてリリース準備へと進むことができます。

テスト工程を疎かにすると、リリース後に重大な不具合が発覚し、ユーザーの信頼を失うだけでなく、ビジネスに大きな損害を与える可能性があります。

リリース

すべてのテストをクリアしたアプリは、いよいよユーザーに届けるためのリリースフェーズに移ります。主なリリース先は、iOSアプリの場合は「App Store」、Androidアプリの場合は「Google Play」です。

このフェーズでは、各プラットフォームの規約に従って、アプリアイコン、スクリーンショット、説明文などの必要素材を準備し、ストアに申請を行います。申請後、プラットフォーム運営者(AppleまたはGoogle)による審査が行われ、無事に承認されると、晴れてアプリが公開されます。

このリリースプロセスについては、後の章で詳しく解説していきます。

アプリをリリースする2つのプラットフォーム

開発したアプリをユーザーに届けるためには、プラットフォームと呼ばれるアプリストアに登録し、公開する必要があります。現在、モバイルアプリの市場は、Appleが運営する「App Store」と、Googleが運営する「Google Play」の2大プラットフォームによってほぼ独占されています。それぞれのプラットフォームには異なる特徴やユーザー層があり、どちらでリリースするか(あるいは両方でリリースするか)は、アプリの戦略を左右する重要な決定です。

| 項目 | App Store (iOS) | Google Play (Android) |

|---|---|---|

| 運営元 | Apple Inc. | Google LLC |

| 対象OS | iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS | Android, Chrome OS, Wear OS など |

| 主なターゲットデバイス | iPhone, iPad, Apple Watch, Mac | 多様なメーカーのスマートフォン、タブレット |

| 世界市場シェア(2023年時点) | 約29% | 約71% |

| ユーザー層の特徴 | 比較的所得が高く、有料アプリや課金への抵抗が少ない傾向 | 幅広い所得層。新興国でのシェアが非常に高い |

| 審査プロセス | 厳格で人によるレビューが中心。時間がかかる傾向 | 比較的柔軟で自動化された審査が中心。迅速な傾向 |

| 開発環境/言語 | Xcode / Swift, Objective-C | Android Studio / Kotlin, Java |

| デベロッパー登録料 | 年会費制 (Apple Developer Program) | 初回登録料のみ (Google Play デベロッパー) |

| デザインガイドライン | Human Interface Guidelines | Material Design |

| カスタマイズ・自由度 | 制限が多く、統一された体験を重視 | 自由度が高く、メーカーごとのカスタマイズも多い |

参照:StatCounter Global Stats (2024年5月時点のMobile Operating System Market Share Worldwide)

App Store(iOSアプリ)

Appleが運営するApp Storeは、iPhoneやiPadといったiOSデバイス向けのアプリを配信するための唯一の公式プラットフォームです。

特徴とメリット

- 収益性の高さ: App Storeのユーザーは、Google Playのユーザーと比較して、アプリ内課金や有料アプリの購入に積極的であるというデータが多くの調査で示されています。高いARPU(Average Revenue Per User: 1ユーザーあたりの平均収益)を期待できるため、マネタイズを重視するアプリにとっては非常に魅力的な市場です。

- 品質と安全性の担保: Appleは「App Store Reviewガイドライン」という厳格な審査基準を設けています。すべてのアプリは公開前にAppleの審査チームによって人手でレビューされ、品質、セキュリティ、プライバシー保護などが厳しくチェックされます。このため、ユーザーは安心してアプリをダウンロードでき、プラットフォーム全体への信頼性が高まっています。開発者にとっては、審査を通過したこと自体がアプリの品質の証明にもなります。

- 統一されたエコシステム: iPhone、iPad、Apple Watch、MacといったApple製品は、OSやハードウェアが一体で開発されており、ユーザー体験に一貫性があります。開発者は対応すべきデバイスの種類や画面サイズが限定的なため、Androidに比べて開発やテストの工数を削減しやすいというメリットがあります。

- ブランドイメージ: App Storeで配信されるアプリは、洗練された高品質なものというブランドイメージがあります。特にデザイン性を重視するアプリや、高価格帯のサービスを提供するアプリは、App Storeの持つイメージと親和性が高いと言えます。

注意点

- 厳格な審査: メリットである一方、開発者にとっては大きなハードルです。ガイドラインの解釈が難しい部分もあり、意図せずリジェクト(審査落ち)されることも少なくありません。リジェクトされると修正と再申請が必要になり、リリーススケジュールに遅れが生じるリスクがあります。

- 開発・登録コスト: 開発者としてアプリをリリースするには、「Apple Developer Program」への登録が必須で、年間99米ドル(法人向けプログラムは別)の費用がかかります。この費用は毎年更新が必要です。

- 市場シェア: 世界的に見ると、Androidに比べてOSのシェアは低い(特に新興国市場で顕著)。より多くのユーザーにリーチしたい場合は、App Storeだけでは不十分な場合があります。

Google Play(Androidアプリ)

Googleが運営するGoogle Playは、Android OSを搭載した多種多様なスマートフォンやタブレット向けの公式アプリストアです。

特徴とメリット

- 圧倒的な市場シェア: Androidは世界で最も普及しているモバイルOSであり、Google Playは世界中の膨大な数のユーザーにアクセスできるという最大の強みを持っています。特にアジア、南米、アフリカなどの新興国市場では圧倒的なシェアを誇り、グローバル展開を目指すアプリにとっては必須のプラットフォームです。

- 審査の柔軟性とスピード: App Storeと比較すると、Google Playの審査は自動化されたプロセスが中心で、一般的に迅速です。新しいアプリの公開やアップデートの反映が速いため、スピーディーな機能改善やA/Bテストを繰り返すアジャイルな開発スタイルと相性が良いです。ただし、近年は審査が厳格化する傾向にあります。

- オープンなプラットフォーム: Androidはオープンソースであり、開発の自由度が高いのが特徴です。OSの深い部分にアクセスする機能や、様々なカスタマイズが可能です。また、ベータ版テストの仕組み(テストトラック)も柔軟で、内部テスト、クローズドテスト、オープンテストと段階的に公開範囲を広げながら、きめ細やかなテストを実施できます。

- 登録コストの低さ: アプリを公開するための「Google Play デベロッパーアカウント」の登録料は、初回に25米ドルを支払うだけで、年会費はかかりません。個人開発者やスタートアップにとって、参入障壁が低いと言えます。

注意点

- デバイスの多様性(フラグメンテーション): Androidデバイスは、Samsung、Google、Sonyなど様々なメーカーから、多種多様な画面サイズ、解像度、性能のモデルが発売されています。そのため、あらゆるデバイスでアプリが正常に動作し、レイアウトが崩れないように対応する必要があり、開発・テストの工数が増大する「フラグメンテーション問題」が存在します。

- 収益性: 一般的に、Google PlayはApp Storeに比べてユーザー一人あたりの収益性が低い傾向にあります。そのため、広告表示による収益モデルが比較的多く採用されます。

- 品質のばらつき: 審査が比較的緩やかであるため、低品質なアプリやマルウェア(悪意のあるソフトウェア)が紛れ込むリスクがApp Storeより高いと指摘されることがあります。ユーザーはアプリの評価やレビューをより注意深く確認する傾向があります。

結論として、どちらのプラットフォームを選ぶかは、アプリの目的、ターゲットユーザー、ビジネスモデルによって異なります。 収益性を重視し、特定の高品質な体験を提供したい場合はApp Storeが、とにかく多くのユーザーにリーチし、迅速な改善サイクルを回したい場合はGoogle Playが適していると言えるでしょう。もちろん、最も多くのユーザーを獲得するためには、両方のプラットフォームでアプリをリリースする「クロスプラットフォーム戦略」が理想的ですが、その分、開発・運用のコストと工数が増加することも考慮に入れる必要があります。

【iOS版】App Storeでアプリをリリースする7つの手順

iOSアプリを世界中のiPhone、iPadユーザーに届けるためには、Appleが定める一連の手順を正確に踏む必要があります。ここでは、開発者登録からアプリの公開まで、7つのステップに分けて具体的に解説します。

① Apple Developer Programに登録する

App Storeでアプリを公開するための最初のステップは、「Apple Developer Program」に登録することです。このプログラムに登録することで、アプリの申請に必要なツールやリソースにアクセスできるようになります。

- 登録に必要なもの:

- Apple ID: 2ファクタ認証が有効になっている必要があります。

- 個人情報: 氏名、住所、電話番号など。

- クレジットカード: 年会費の支払いに使用します。

- 登録の種類と費用:

- 個人 (Individual): 個人開発者向け。年会費は99米ドルです。App Storeでの販売者名は個人の氏名になります。

- 組織 (Organization): 法人、非営利団体、教育機関、政府機関向け。年会費は99米ドルです。登録には、法的な組織名やD-U-N-S番号(国際的な企業識別コード)の提出が必要となり、審査に時間がかかる場合があります。App Storeでの販売者名は組織名になります。

- 登録手順:

- Apple Developerの公式サイトにアクセスし、「登録」を開始します。

- Apple IDでサインインし、画面の指示に従って個人情報や組織情報を入力します。

- プログラムのライセンス契約に同意します。

- クレジットカードで年会費を支払います。

- Appleからの確認メールが届けば登録完了です。

このプログラムは年会費制であり、更新を怠るとアプリがストアから削除されてしまうため、継続的な支払い管理が重要です。

② 証明書・ID・プロファイルを発行する

Apple Developer Programに登録したら、次にアプリのセキュリティと正当性を保証するためのデジタル証明書などを発行します。これらは、あなたのアプリが「信頼できる開発者によって作られ、改ざんされていないこと」をAppleに証明するための重要な要素です。作業はApple Developerサイトの「Certificates, Identifiers & Profiles」セクションで行います。

- 証明書 (Certificates):

- 開発用証明書 (Development Certificate): 開発中のアプリを、あなたの登録済みデバイスにインストールしてテストするために使用します。

- 配布用証明書 (Distribution Certificate): 完成したアプリをApp Storeにアップロードしたり、TestFlightで配信したりするために使用します。この証明書で署名されたアプリのみがストア申請可能です。

- ID (Identifiers):

- App ID: アプリを識別するためのユニークなIDです。「

com.companyname.appname」のような逆ドメイン形式で設定します。プッシュ通知やiCloud連携など、特定のサービスを利用する場合は、このApp IDで有効化します。

- App ID: アプリを識別するためのユニークなIDです。「

- プロファイル (Profiles):

- プロビジョニングプロファイル (Provisioning Profile): 上記の「証明書」と「App ID」、そして「デバイス情報(開発用の場合)」を一つにまとめたファイルです。これにより、「どの開発者が」「どのアプリを」「どのデバイスで(またはストアで)」実行できるかを紐づけます。配布用プロファイルには、App Storeへの提出用やアドホック配布用など、目的に応じた種類があります。

これらの設定は非常に複雑で、初心者にとってはつまずきやすいポイントです。Xcodeの自動署名機能(Automatically manage signing)を利用すると、多くのプロセスが自動化されるため、基本的にはこちらを利用することをおすすめします。

③ App Store Connectでアプリ情報を登録する

App Store Connectは、アプリの申請、管理、販売を行うためのWebツールです。アプリをアップロードする前に、ここでアプリの「製品ページ」に表示される情報を登録しておく必要があります。

- 主な登録情報:

- アプリ名: ストアで表示される名前。ユニークで覚えやすいものが望ましいです。

- サブタイトル: アプリ名を補足する短い説明文。

- アプリアイコン: アプリの顔となるアイコン画像。複数のサイズが必要です。

- スクリーンショット: アプリの機能や魅力を伝える画面キャプチャ。iPhone、iPadなどデバイスごとに適切なサイズの画像を用意します。

- Appプレビュー (動画): アプリが動作している様子の短い動画。

- 説明: アプリの詳細な説明文。キーワードを意識してASO(App Store Optimization)対策を行うことが重要です。

- キーワード: ユーザーがアプリを検索する際に使用する単語。

- カテゴリ: アプリの内容に最も適したカテゴリをプライマリとセカンダリで選択します。

- 価格と配信地域: アプリの販売価格(無料も含む)と、配信したい国や地域を設定します。

- プライバシー情報: ユーザーからどのようなデータを収集し、それを何に利用するのかを詳細に申告する必要があります。これは「プライバシーラベル」として製品ページに表示されます。

- レーティング: アプリ内に含まれるコンテンツ(暴力、ギャンブルなど)の頻度に応じてレーティングを設定します。

特にスクリーンショットと説明文は、ユーザーがダウンロードを決定する際の重要な判断材料となるため、アプリの魅力が最大限に伝わるように工夫しましょう。

④ Xcodeでアプリをアップロード(ビルド)する

App Store Connectでの情報登録と並行して、開発環境であるXcodeでアプリの最終ビルド(実行可能なファイル形式に変換すること)を行い、App Store Connectにアップロードします。

- バージョン・ビルド番号の設定: Xcodeのプロジェクト設定で、アプリのバージョン番号(例: 1.0.0)とビルド番号(例: 1)を設定します。バージョン番号はユーザーに見える番号、ビルド番号は開発者が管理する内部的な番号です。同じバージョン番号で再アップロードする場合は、ビルド番号をインクリメント(+1)する必要があります。

- アーカイブの作成: Xcodeのメニューから「Product」>「Archive」を選択します。これにより、配布用のアプリファイルが作成されます。

- アップロード: アーカイブが正常に完了するとOrganizerウィンドウが開きます。「Distribute App」ボタンを押し、配布方法として「App Store Connect」を選択。画面の指示に従って進めていくと、アプリのバイナリデータがApp Store Connectにアップロードされます。

アップロードには数分から数十分かかることがあります。完了後、App Store Connectの「TestFlight」タブに、アップロードしたビルドが表示されるまでしばらく待ちます(Appleによる自動処理が入るため)。

⑤ TestFlightでテスト配信を行う

TestFlightは、App Storeで公開する前に、限定したユーザーにベータ版のアプリを配布してテストを行うためのApple公式ツールです。リリース前の最終品質チェックとして、TestFlightの活用は不可欠です。

- 内部テスト:

- App Store Connectで権限を持つチームメンバー(最大100人)を対象に行うテストです。

- アップロードしたビルドが処理完了後、すぐにテストを開始できます。

- アプリの基本的な動作確認や、開発チーム内でのレビューに適しています。

- 外部テスト:

- 一般ユーザーなど、最大10,000人のテスターを招待して行うテストです。

- 外部テストに提出するビルドは、Appleによる簡単なベータ版レビュー(審査)が必要です。この審査は本審査よりは簡易的ですが、1〜2日かかる場合があります。

- 幅広いユーザー層からフィードバックを収集し、予期せぬバグや使い勝手の問題点を発見するのに非常に有効です。

テスターはTestFlightアプリ経由でアプリをインストールし、クラッシュレポートやフィードバックを開発者に直接送信できます。

⑥ アプリの審査を申請する

TestFlightでのテストを経て、アプリの品質に自信が持てたら、いよいよApp Storeの審査に提出します。

- ビルドの選択: App Store Connectの「App Store」タブで、審査に提出したいバージョンを選択し、アップロード済みのビルドを紐付けます。

- 審査情報の入力:

- サインイン情報: アプリにログイン機能がある場合、Appleの審査チームが使用するためのデモアカウントのIDとパスワードを提供する必要があります。これを忘れると、審査が進まずリジェクトされます。

- 連絡先情報: 審査担当者が不明点を確認するための連絡先(氏名、メールアドレス、電話番号)を記入します。

- 添付ファイル: 必要に応じて、アプリの機能を説明する動画や文書を添付できます。

- 審査に関するメモ: アプリの特別な機能や、審査員に特に注意して見てほしい点などを記述します。

- 提出: すべての必須項目を入力し終えたら、「審査へ提出」ボタンをクリックします。

これでアプリは「審査待ち」のステータスになります。

⑦ 審査通過後にアプリを公開する

審査が完了すると、結果がメールで通知され、App Store Connectのステータスが更新されます。

- 審査通過(承認)の場合:

- ステータスが「公開準備完了 (Ready for Sale)」になります。

- ここから、いつアプリを公開するかを選択できます。

- 手動リリース: 自分の好きなタイミングで「このバージョンをリリースする」ボタンを押して公開する。

- 自動リリース: 審査通過後、すぐに自動で公開する。

- 指定日時にリリース: 特定の日時を指定して自動で公開する。プロモーションの計画に合わせてリリースしたい場合に便利です。

- 審査落ち(リジェクト)の場合:

- リジェクトされた理由が「Resolution Center(問題解決センター)」に通知されます。

- 指摘された問題を冷静に分析し、コードや設定を修正します。必要であれば、Appleに説明を求めたり、異議申し立てを行ったりすることも可能です。

- 修正後、再度ビルドをアップロードし、再び審査に提出します。

無事にアプリがストアで「入手」可能になったら、リリース作業は完了です。 しかし、これはアプリ運用の始まりに過ぎません。

【Android版】Google Playでアプリをリリースする7つの手順

Androidアプリを世界最大のプラットフォームであるGoogle Playに公開するための手順も、iOSと同様に体系化されています。ここでは、デベロッパー登録からアプリの公開まで、7つの主要なステップを順に解説します。

① Google Playデベロッパーアカウントを作成する

Google Playでアプリを公開するためには、まず「Google Play デベロッパーアカウント」を作成する必要があります。

- 登録に必要なもの:

- Googleアカウント: 普段使用しているものでも、開発専用のものでも構いません。

- 個人情報または組織情報: 開発者名(ストアに表示される名前)、連絡先住所、電話番号など。

- クレジットカード: 登録料の支払いに使用します。

- 登録料:

- 初回のみ25米ドルの登録料が必要です。一度支払えば、年会費などはかからず、永続的にアカウントを維持できます。(料金は変更される可能性があるため、公式サイトで確認してください)

- 登録手順:

- Google Play Consoleのサインアップページにアクセスします。

- Googleアカウントでログインし、開発者アカウントの種類(個人用か組織用か)を選択します。

- 画面の指示に従い、開発者情報、連絡先詳細などを入力します。

- デベロッパー契約に同意します。

- クレジットカードで登録料を支払います。

- 本人確認: 近年、セキュリティ強化のため、身分証明書(パスポートや運転免許証など)の提出による本人確認が必須となっています。この確認プロセスには数日かかる場合があります。

本人確認が完了するまでアプリを公開できないため、開発と並行して早めにアカウント作成を済ませておくことをおすすめします。

② Google Play Consoleでアプリ情報を登録する

Google Play Consoleは、Androidアプリの申請、管理、分析を行うためのWebダッシュボードです。iOSのApp Store Connectに相当し、ここでストアに掲載するための様々な情報を設定します。

- アプリの作成: Consoleにログインし、「アプリを作成」ボタンから新しいアプリの登録を開始します。アプリ名、デフォルト言語、アプリかゲームか、無料か有料かなどを初期設定します。

- ストア掲載情報の設定:

- ストアの掲載情報: アプリの正式名称、簡単な説明、詳細な説明を記述します。ASO(App Store Optimization)を意識し、ターゲットユーザーが検索しそうなキーワードを自然に盛り込むことが重要です。

- グラフィック アセット: アプリアイコン、フィーチャーグラフィック(ストアのトップに表示されるヘッダー画像)、スクリーンショット、プロモーション動画など、多くの画像・映像素材が必要です。各素材には厳格なサイズ規定があるため、事前に確認して準備しましょう。

- アプリのコンテンツ設定:

- プライバシーポリシー: ユーザーデータを扱う場合は、プライバシーポリシーを記載したWebページのURLを必ず設定する必要があります。

- 広告: アプリ内に広告が含まれるかどうかを申告します。

- 対象年齢層とコンテンツのレーティング: アプリのターゲット年齢を設定し、暴力、性的コンテンツ、薬物などの要素が含まれるかどうかを質問票形式で回答します。この回答に基づき、IARC(国際年齢評価連合)によるコンテンツレーティングが自動的に付与されます。虚偽の申告はアプリの停止に繋がるため、正確に回答してください。

これらの情報は、ダッシュボードの指示に従って一つずつ埋めていく形になります。すべてが完了しないと、リリース申請に進むことはできません。

③ アップロードキーとキーストアを作成する

アプリの正当性を証明し、安全なアップデートを保証するために、「デジタル署名」が必要です。その署名に使うのが「アップロードキー」と「キーストア」です。

- キーストア (Keystore): 秘密鍵(キー)を格納するコンテナファイルです。非常に重要なファイルであり、厳重に管理する必要があります。

- アップロードキー (Upload Key): 開発者がアプリをGoogle Playにアップロードする際に使用する署名キーです。

このキーストアファイルと、そのパスワード、キーのエイリアス、キーのパスワードを紛失すると、二度と同じアプリをアップデートできなくなります。 これは非常に重大なリスクであるため、Googleは「Play App Signing (Google Play アプリ署名)」の利用を強く推奨しています。

Play App Signingを利用すると、開発者が持つアップロードキーで署名したアプリをGoogleにアップロードすると、Googleが管理する「アプリ署名キー」で再署名してユーザーに配信してくれます。万が一アップロードキーを紛失しても、Googleに申請すれば新しいアップロードキーを再発行できるため、リスクを大幅に軽減できます。新規アプリでは、Play App Signingの利用が必須となっています。

④ Android Studioでアプリをアップロード(ビルド)する

開発環境であるAndroid Studioを使い、署名付きのアプリパッケージを作成して、Google Play Consoleにアップロードします。

- アプリパッケージの生成:

- Android Studioのメニューから「Build」>「Generate Signed Bundle / APK…」を選択します。

- 現在Googleが推奨している形式は「Android App Bundle (.aab)」です。AABは、ユーザーのデバイス構成に合わせて最適化されたAPKをGoogle Playが自動生成して配信する仕組みで、アプリのダウンロードサイズを大幅に削減できます。

- 署名:

- 画面の指示に従い、前工程で作成したキーストアファイルとパスワード情報を入力して、アプリにデジタル署名を施します。

- ビルドとアップロード:

- 署名付きのAABファイルが生成されます。

- Google Play Consoleのリリース管理画面(後述のテストトラック)を開き、生成されたAABファイルをドラッグ&ドロップでアップロードします。

⑤ テストトラックでテスト配信を行う

Google Playには、アプリを段階的に公開し、テストを行うための柔軟な「テストトラック」という仕組みが用意されています。本番リリース前にこれらのトラックを活用して品質を高めることが推奨されます。

- 内部テストトラック:

- 最大100人のテスター(メールアドレスで指定)に迅速にビルドを配信できます。

- 開発チーム内での動作確認やスモークテストに最適です。

- クローズドテストトラック:

- メーリングリストやGoogleグループ単位でテスターを指定し、より広範囲の信頼できるユーザーにテストを依頼できます。複数のクローズドテストグループを作成し、異なるバージョンのアプリを同時にテストすることも可能です。

- オープンテストトラック:

- Google Playストア上で「ベータ版」として公開され、希望するユーザーなら誰でも参加できるテストです。

- 多数のユーザーからフィードバックを得られるため、大規模なストレステストや、多様なデバイスでの互換性チェックに非常に有効です。

これらのテストトラックで収集したフィードバックやクラッシュレポートを基に、アプリを改善していきます。

⑥ アプリの審査を申請する

テストが完了し、アプリが公開できる状態になったら、製品版としてリリースするための準備を進め、審査を申請します。

- 製品版トラックへのリリース作成: Google Play Consoleの「製品版」メニューから「新しいリリースを作成」を選択します。

- AABファイルのアップロード: テスト済みの最終的なAABファイルをアップロードします。

- リリースノートの記入: このバージョンでの変更点や新機能をユーザー向けに記述します。

- リリースの確認とロールアウト:

- すべてのストア情報やコンテンツ設定に不備がないか最終確認します。Consoleのダッシュボードに警告やエラーが表示されている場合は、すべて解消する必要があります。

- 問題がなければ、「リリースのレビュー」ボタンを押し、内容を確認後、「製品版としてロールアウトを開始」をクリックします。

これでアプリはGoogleの審査プロセスに入ります。

⑦ 審査通過後にアプリを公開する

Google Playの審査は、主に自動化されたシステムによってポリシー違反などがないかチェックされ、必要に応じて人によるレビューが行われます。

- 審査期間: 通常は数時間から数日で完了することが多いですが、初回申請や、アカウントの状況によってはそれ以上かかる場合もあります。

- 審査通過: 審査に通過すると、アプリは自動的にGoogle Playストアで公開されます。Consoleのステータスが「公開中」に変わります。ストアに反映されるまでには、少し時間がかかる場合があります。

- 審査落ち(リジェクト): ポリシー違反などが検出された場合、アプリはリジェクトされ、その理由がConsole上に通知されます。指摘された問題を修正し、新しいバージョンのAABファイルをアップロードして再申請します。

また、Google Playには「段階的な公開」という機能があります。これを利用すると、新しいバージョンをいきなり全ユーザーに公開するのではなく、まず1%、5%、10%…といったように、公開するユーザーの割合を徐々に増やしていくことができます。これにより、万が一リリース後に重大な問題が発覚した場合でも、影響を最小限に抑え、迅速に公開を停止することが可能です。

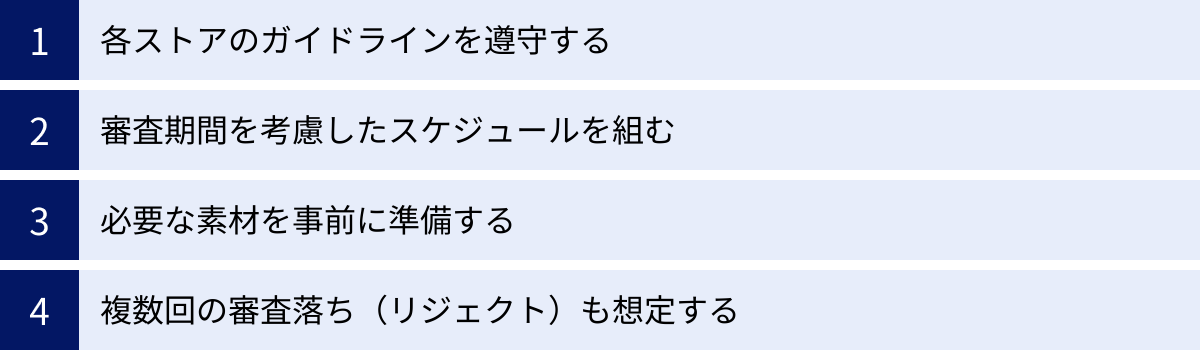

アプリのリリース申請前に確認すべき注意点

アプリの開発とテストが完了し、いよいよストア申請という段階で、思わぬ落とし穴にはまってしまうケースは少なくありません。スムーズなリリースを実現するためには、申請ボタンを押す前に、いくつかの重要なポイントを再確認しておく必要があります。事前の準備を怠ると、審査の長期化やリジェクト(審査落ち)を招き、ビジネスチャンスを逃すことにもなりかねません。

各ストアのガイドラインを遵守する

Appleの「App Store Reviewガイドライン」とGoogleの「デベロッポープログラムポリシー」は、それぞれのプラットフォームでアプリを公開するための絶対的なルールブックです。これらのガイドラインを熟読し、自分のアプリがすべての項目を遵守しているかを確認することは、リリース前の必須作業です。

ガイドラインは非常に多岐にわたりますが、特に注意すべき代表的な項目は以下の通りです。

- 安全性: マルウェア、スパイウェア、フィッシング詐欺など、ユーザーに害を及ぼす可能性のあるコードを含んではいけません。

- パフォーマンス: アプリが頻繁にクラッシュする、起動しない、動作が極端に遅いといった問題はリジェクトの対象となります。

- ビジネスモデルの透明性: アプリ内課金やサブスクリプションの価格、期間、更新条件などをユーザーに明確に提示する必要があります。ユーザーを騙して購入させようとする「ダークパターン」は厳しく禁じられています。

- コンテンツ: 差別的、暴力的、性的、その他不快感を与えるコンテンツは規制の対象となります。UGC(ユーザー生成コンテンツ)を扱うアプリの場合は、不適切な投稿をフィルタリングする仕組みや、ユーザーからの報告・ブロック機能が必須です。

- プライバシー: ユーザーデータの収集目的、利用方法を明確にし、プライバシーポリシーで開示する必要があります。ユーザーの許可なく個人情報を収集・使用することは固く禁じられています。

- デザイン: Appleの「Human Interface Guidelines」やGoogleの「Material Design」に準拠し、プラットフォームの標準的な操作性を著しく損なうデザインは避けるべきです。

- 最低限の機能: 単にWebサイトをWebViewで表示するだけのアプリや、機能が極端に少なく、ユーザーに価値を提供しないアプリは「スパム」と見なされ、リジェクトされる可能性が高いです。

これらのガイドラインは随時更新されるため、定期的に最新の内容を確認する習慣をつけることが重要です。

審査期間を考慮したスケジュールを組む

「アプリが完成したから、明日リリースしよう」という計画は非常に危険です。ストア申請から承認、公開までには必ず「審査」というプロセスが介在し、これには一定の時間が必要です。

- App Store (iOS): 近年は審査が高速化し、24〜48時間程度で完了することも多いですが、これはあくまで目安です。初回審査、大型アップデート、年末年始などの繁忙期には1週間以上かかることもあります。

- Google Play (Android): こちらも数時間〜数日で完了することが多いですが、より詳細なレビューが必要と判断された場合は、7日以上かかるケースも公式に言及されています。

さらに、審査が一発で通るとは限りません。リジェクトされれば、修正と再申請の時間も必要になります。そのため、希望するリリース日から逆算し、最低でも2週間、できれば1ヶ月程度のバッファを持たせたスケジュールを組むことが賢明です。特に、キャンペーンやイベントに合わせてアプリをリリースしたい場合は、このスケジュール管理がプロジェクトの成否を分けます。

必要な素材を事前に準備する

ストア申請には、プログラム本体以外にも、ストアページを構成するための様々なメタデータや画像素材が必要です。これらを申請直前に慌てて作成すると、品質が低下したり、規定のフォーマットに合わず手戻りが発生したりします。以下の素材は、開発と並行して早めに準備を進めましょう。

アプリアイコン

アプリアイコンは、ストアの検索結果やユーザーのホーム画面で、アプリの「顔」となる最も重要な要素です。数多くのアプリの中でユーザーの目を引き、アプリの内容を直感的に伝えるデザインが求められます。プラットフォームごとに複数のサイズ(例: 1024x1024pxの元画像から、様々な表示箇所用の小さいサイズまで)を用意する必要があります。

スクリーンショット

スクリーンショットは、ユーザーがアプリをダウンロードするかどうかを決める上で、説明文以上に影響力を持つ要素です。単にアプリの画面をキャプチャするだけでなく、アプリの主要な機能や利用シーン、ユーザーが得られるメリットが伝わるように、キャプションや説明を加えて加工すると効果的です。iPhone、iPad、Androidスマートフォン、タブレットなど、ターゲットデバイスごとに適切なサイズのスクリーンショットを用意する必要があります。

アプリの紹介文

アプリの魅力をテキストで伝える紹介文(説明文)も重要です。以下の2つの側面から作成します。

- ユーザーへの訴求: アプリがどのような課題を解決し、どのような便益をもたらすのかを、分かりやすく魅力的な言葉で伝えます。

- ASO (App Store Optimization): ユーザーが検索しそうなキーワードをタイトルや説明文に適切に含めることで、ストア内での検索順位を上げ、発見されやすくします。

プライバシーポリシーのURL

ユーザーのデータを少しでも扱う(ログイン機能、分析ツール、広告SDKなどを含む)アプリは、プライバシーポリシーの公開が必須です。どのような情報を、何のために取得し、どのように管理・利用するのかを明記したWebページを用意し、そのURLを申請時に登録する必要があります。これを怠ると、ほぼ確実にリジェクトされます。

複数回の審査落ち(リジェクト)も想定する

特に初めてアプリをリリースする場合や、複雑な機能を持つアプリの場合、審査に一度で通過する方が珍しいかもしれません。審査落ち(リジェクト)は、多くの開発者が経験するごく普通のプロセスです。

重要なのは、リジェクトを失敗と捉えず、アプリの品質を向上させるためのフィードバックと考えることです。リジェクト通知には、必ず理由が記載されています。その内容を冷静に読み解き、ガイドラインと照らし合わせながら、指摘された問題を一つずつ修正していきます。

どうしても理由が納得できない場合や、解釈に不明な点がある場合は、Appleの「Resolution Center」やGoogle Play Consoleのサポートを通じて、審査チームに質問したり、追加の説明を求めたりすることも可能です。

リジェクトと修正、再申請のサイクルを2〜3回繰り返す可能性も念頭に置き、精神的にもスケジュール的にも余裕を持っておくことが、リリースまでの道のりを乗り切るコツです。

アプリのリリースにかかる費用

アプリを開発し、リリース、運用していくためには、様々な費用が発生します。コストはアプリの規模や機能、開発体制によって大きく変動しますが、主な費用は「ストア登録の費用」と「アプリの開発費用」の2つに大別されます。事前に予算を計画しておくことは、プロジェクトを継続させる上で不可欠です。

ストア登録の費用

App StoreおよびGoogle Playでアプリを公開するためには、それぞれのプラットフォームの開発者プログラムに登録する必要があり、これには所定の費用がかかります。

App Store(Apple Developer Program)の年会費

iOSアプリをApp Storeで公開・維持するためには、「Apple Developer Program」への登録が必須です。

- 費用: 年会費 99米ドル(個人および組織)

- 特徴: この費用は毎年発生します。支払いが滞ると、アカウントが無効になり、公開中のアプリがApp Storeから削除されてしまうため、継続的な管理が必要です。

- 法人向けプログラム: 企業内でのみアプリを配布するための「Apple Developer Enterprise Program」も存在し、こちらは年会費が299米ドルです。

この年会費には、アプリの公開権だけでなく、XcodeやTestFlightといった開発・テストツールの利用、ベータ版OSへのアクセス、Appleの技術サポートを受ける権利などが含まれています。

参照:Apple Developer Program 公式サイト

Google Play(デベロッパーアカウント)の登録料

AndroidアプリをGoogle Playで公開するためには、「Google Play デベロッパーアカウント」の作成が必要です。

- 費用: 初回登録料 25米ドル

- 特徴: こちらは一度支払うだけで永続的にアカウントを維持でき、年会費はかかりません。個人開発者や小規模なプロジェクトにとっては、Appleに比べて参入コストが低いと言えます。

参照:Google Play Console ヘルプ

| プラットフォーム | 費用体系 | 金額(米ドル) | 備考 |

|---|---|---|---|

| App Store | 年会費 | $99 | 毎年更新が必要。更新しないとアプリがストアから削除される。 |

| Google Play | 初回登録料 | $25 | 一度支払えば永続的に利用可能。年会費は不要。 |

※上記の金額は2024年時点のものであり、為替レートによって日本円での支払額は変動します。また、AppleおよびGoogleの方針により将来変更される可能性があります。

アプリの開発費用

アプリにかかる費用の大部分を占めるのが、この「開発費用」です。開発費用は、まさにピンからキリまであり、アプリの仕様によって大きく変動します。

開発費用の主な変動要因

- 機能の複雑さ:

- 単純なアプリ: お知らせ表示、ブログ閲覧など、シンプルな情報表示アプリであれば、数十万円〜150万円程度が目安です。

- 標準的なアプリ: ユーザー登録、SNS連携、データベース連携、簡単な決済機能などを含むアプリでは、200万円〜500万円程度が相場となります。

- 複雑なアプリ: マッチング機能、リアルタイム通信、動画配信、AI連携、外部ハードウェア連携など、高度で複雑な機能を多数盛り込む場合は、500万円〜数千万円規模になることも珍しくありません。

- 対応OS:

- iOSのみ、またはAndroidのみの片方OS対応に比べて、両OSに対応する(クロスプラットフォーム開発含む)場合は、開発・テスト工数が増えるため、コストは約1.5〜2倍になる傾向があります。

- デザイン (UI/UX) のクオリティ:

- テンプレート的なデザインではなく、オリジナリティの高い、洗練されたUI/UXを追求する場合は、専門のデザイナーのアサインが必要となり、その分の費用が上乗せされます。

- サーバー・インフラ費用:

- ユーザーデータやコンテンツを保存・管理するためのサーバー費用です。利用するユーザー数やデータ量に応じて変動する従量課金制のクラウドサービス(AWS, Firebaseなど)を利用するのが一般的です。リリース直後は少額でも、アプリが成長するにつれて増加していきます。

- 開発体制(内製か外注か):

- 内製: 社内に開発者を抱える場合。人件費が主なコストとなります。

- 外注: 外部の開発会社に委託する場合。上記の開発費用がそのまま見積もりとして提示されます。開発会社によって得意分野や料金体系が異なるため、複数社から相見積もりを取ることが重要です。

開発後の運用・保守費用も忘れずに

アプリはリリースして終わりではありません。OSのアップデートへの対応、バグの修正、サーバーの監視、ユーザーからの問い合わせ対応など、継続的な運用・保守が必要です。この費用を予算に組み込んでおかないと、せっかくリリースしたアプリを維持できなくなってしまいます。一般的に、開発費用の年間15%〜20%程度を保守費用として見込んでおくと良いでしょう。

アプリ開発の費用感を正確に把握するためには、作りたいアプリの要件をできるだけ具体的に固めた上で、複数の開発会社に見積もりを依頼し、比較検討することが最も確実な方法です。

アプリのリリースに関するよくある質問

アプリのリリースプロセスは複雑で、多くの開発者が同じような疑問や不安を抱えます。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめ、リリース前の最終確認に役立てていきましょう。

アプリの審査にかかる期間の目安は?

アプリの審査期間は、申請するプラットフォーム、時期、アプリの内容によって大きく変動するため、一概に「何日」と断言することはできません。しかし、近年の傾向としてのおおよその目安は存在します。

App Storeの審査期間

かつては「Appleの審査は1週間以上かかるのが当たり前」という時代もありましたが、近年は審査プロセスが大幅に効率化されています。

- 平均的な期間: Appleが公開しているデータによると、提出されたアプリの約90%が24時間以内に審査されています(参照:App Store 公式サイト)。多くの開発者の体感としても、アップデート申請であれば1〜2日、場合によっては数時間で完了するケースも増えています。

- 時間がかかるケース:

- 初回申請: 初めて提出するアプリは、より慎重にレビューされるため、時間がかかる傾向があります。

- 大型アップデート: 大幅な機能追加やデザイン変更を伴う場合も、審査に時間がかかることがあります。

- リジェクト後の再申請: 修正内容の確認に時間がかかる場合があります。

- 特定の時期: iOSのメジャーアップデート前後や、クリスマス・年末年始などの休暇シーズンは、申請が集中するため審査が遅延しがちです。

結論として、通常は2〜3日を見ておけば十分ですが、重要なリリースの場合は1〜2週間の余裕を持つのが安全策です。

Google Playの審査期間

Google Playの審査は、自動化されたシステムによるチェックが中心であるため、App Storeよりも迅速な傾向があります。

- 平均的な期間: 数時間から2、3日程度で完了することが多いです。軽微なアップデートであれば、1日以内に公開されることも珍しくありません。

- 時間がかかるケース:

- Googleは公式ヘルプで「アプリの種類によっては、審査に7日間以上かかることがあります」と明記しています。

- 特に、子供向けアプリや、金融、医療など機微な情報を扱うアプリは、より厳格で詳細なレビューの対象となるため、審査期間が長くなる可能性があります。

- 開発者アカウントに過去のポリシー違反履歴がある場合も、審査が慎重になります。

Google Playの場合も、通常は数日で完了すると期待できますが、余裕を持って1週間程度のスケジュールを確保しておくと安心です。

審査に落ちる主な原因は?

審査落ち(リジェクト)は開発者にとって精神的な負担が大きいものですが、その原因の多くは共通しています。事前に典型的なリジェクト理由を知っておくことで、多くの問題を未然に防ぐことができます。

| 原因のカテゴリ | 主なリジェクト理由の具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 技術的な問題 | ・アプリが起動直後にクラッシュする ・特定の操作でフリーズする、応答がなくなる ・ボタンが反応しない、リンクが切れている |

十分なテストを実施する。特に様々なデバイスやOSバージョンでの動作確認は必須。 |

| 情報の不足・不備 | ・ログインが必要なアプリで、審査用のデモアカウントを提供していない ・プライバシーポリシーのURLが設定されていない、またはリンク切れ ・アプリの機能説明が不十分で、審査員が使い方を理解できない |

申請時に必要な情報をすべて正確に記入する。審査員向けのメモ欄を活用し、複雑な機能は丁寧に説明する。 |

| ガイドライン違反 | ・Webサイトを単純にWebViewで表示しただけで、アプリとしての付加価値が低い ・ユーザーの許可なく個人情報を収集・利用している ・著作権を侵害する画像や音楽を使用している ・誤解を招くような課金誘導(ダークパターン)がある |

各ストアのガイドラインを熟読し、遵守する。特に「最低限の機能」や「プライバシー」に関する項目は要注意。 |

| 不適切なコンテンツ | ・過度に暴力的、性的、差別的なコンテンツが含まれる ・ユーザー投稿型コンテンツ(UGC)に対する不適切な投稿の監視・報告・ブロック機能がない |

アプリのコンテンツレーティングを正しく設定する。UGC機能がある場合は、管理体制を構築することが必須。 |

| UI/UXの問題 | ・デザインが古く、プラットフォームの標準から大きく逸脱している ・操作が直感的でなく、ユーザーを混乱させる ・文字が小さすぎる、ボタンが押しにくいなど、使い勝手が悪い |

AppleのHIG、GoogleのMaterial Designを参考に、ユーザーフレンドリーな設計を心掛ける。 |

最も多いリジェクト理由は、クラッシュやバグといった基本的な品質の問題と、デモアカウントやプライバシーポリシーといった申請情報の不備です。これらは基本的な確認作業で防げるものがほとんどです。申請ボタンを押す前に、開発チーム内でダブルチェック、トリプルチェックを行う体制を整えることが、スムーズな審査通過への近道となります。

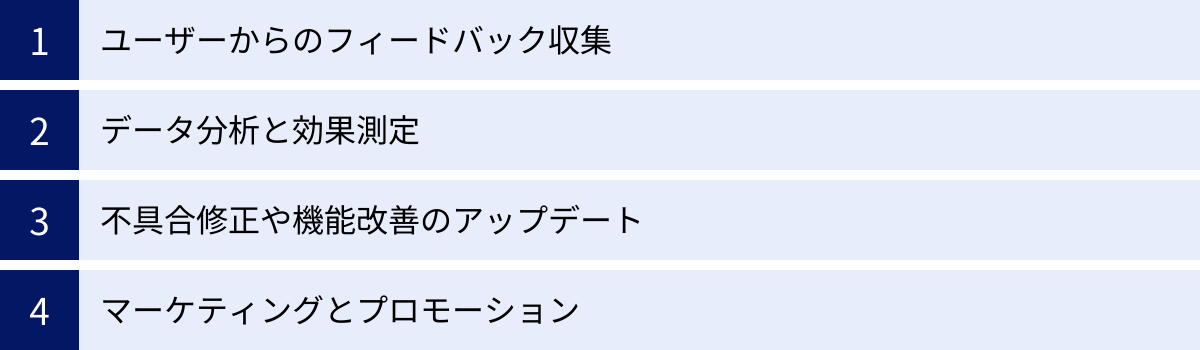

アプリはリリース後が重要!公開後にやるべきこと

多くの開発者にとって、アプリがストアで公開された瞬間は、プロジェクトの一つのゴールであり、大きな達成感を得られる時です。しかし、ビジネスの観点から見れば、リリースはゴールではなく、本当のスタートラインに立ったに過ぎません。成功するアプリとそうでないアプリの差は、このリリース後に何を行うかによって決まると言っても過言ではありません。

ユーザーからのフィードバック収集

リリース直後から、ユーザーからの貴重なフィードバックが様々なチャネルを通じて寄せられ始めます。これらは、アプリを成長させるための最高のヒントです。

- ストアレビュー: App StoreやGoogle Playに投稿されるレビューや評価は、最も直接的なユーザーの声です。高評価は開発の励みになり、低評価のコメントには真摯に耳を傾け、改善の優先順位を判断する材料とします。ネガティブなレビューにも誠実に対応する(返信する)姿勢は、他のユーザーからの信頼獲得にも繋がります。

- 問い合わせフォーム・メール: アプリ内に問い合わせ窓口を設置し、ユーザーが直接バグ報告や要望を送れるようにします。

- SNSモニタリング: Twitterなどでアプリ名で検索(エゴサーチ)し、ユーザーの生の声や評判を収集します。予期せぬ使われ方や、開発者が気づかなかった問題点が発見されることもあります。

これらのフィードバックを一元的に管理し、次のアップデート計画に活かす仕組みを構築することが重要です。

データ分析と効果測定

ユーザーの主観的なフィードバックと合わせて、客観的なデータに基づいた分析を行うことが、効果的な改善サイクル(PDCA)を回す鍵となります。

- KPIの設定: まず、アプリの成功を測るための重要業績評価指標(KPI)を設定します。代表的なKPIには以下のようなものがあります。

- DAU/MAU (Daily/Monthly Active Users): 1日/1ヶ月あたりのアクティブユーザー数。アプリの人気度を測る基本指標。

- リテンション率(継続率): 新規ユーザーが、インストール後も継続してアプリを使い続けてくれる割合。アプリの満足度や定着度を示します。

- セッション時間: 1回あたりのアプリ利用時間。ユーザーのエンゲージメントの高さを示します。

- CVR (Conversion Rate): コンバージョン率。商品購入、会員登録など、アプリの最終目標の達成率。

- クラッシュ率: アプリがクラッシュしたセッションの割合。品質の指標。

- 分析ツールの活用: Google Analytics for Firebase などの分析ツールを導入し、これらのKPIを定常的にモニタリングします。どの画面がよく使われているか、どの機能がコンバージョンに繋がっているか、ユーザーがどこで離脱しているかといった行動をデータで可視化することで、勘や経験だけに頼らない、データドリブンな改善が可能になります。

不具合修正や機能改善のアップデート

収集したフィードバックとデータ分析の結果に基づき、アプリを継続的に改善していきます。

- 不具合(バグ)修正: リリース後に発見されたクラッシュや表示崩れなどの不具合は、ユーザーの信頼を著しく損なうため、最優先で対応します。迅速に修正版をリリースすることが重要です。

- OSアップデートへの対応: AppleやGoogleは毎年メジャーなOSアップデートを行います。新しいOSでアプリが正常に動作するかを検証し、必要であれば対応版をリリースする必要があります。これを怠ると、ある日突然多くのユーザーがアプリを使えなくなる事態に陥ります。

- 機能改善・追加: ユーザーの要望やデータ分析から見えてきた課題を基に、新しい機能を追加したり、既存の機能をより使いやすく改善したりします。定期的なアップデートは、ユーザーに「このアプリは進化し続けている」という印象を与え、ロイヤリティを高める効果があります。

マーケティングとプロモーション

どれだけ素晴らしいアプリを作っても、その存在がユーザーに知られなければダウンロードされません。リリース後も継続的なマーケティング活動が必要です。

- ASO (App Store Optimization) の継続: ストアの検索結果で上位に表示されるための「アプリストアのSEO対策」です。アプリのタイトル、説明文、キーワード、アイコン、スクリーンショットなどを、データを見ながら定期的に見直し、改善を繰り返します。

- Webサイト・SNSでの情報発信: 公式サイトやブログ、Twitter、Instagramなどで、アップデート情報や便利な使い方などを発信し、既存ユーザーとのエンゲージメントを高め、新規ユーザーの獲得を目指します。

- 広告出稿: Apple Search AdsやGoogle App Campaignsなどを利用して、ターゲットユーザーに直接広告を配信し、ダウンロードを促進します。

- プレスリリース: 大規模なアップデートや特筆すべき成果があった際には、プレスリリースを配信し、メディアに取り上げてもらうことで認知度を大きく向上させることができます。

アプリの成功は、一度のリリースで決まるものではありません。ユーザーと対話し、データを分析し、改善を続けるという地道な「グロースハック」のサイクルを回し続けることが、長期的に愛されるアプリを育てる唯一の方法です。

アプリ開発を外注する場合のポイント

自社に専門の開発チームがない場合や、リソースが不足している場合、アプリ開発を外部の専門会社に委託(外注)するのは非常に有効な選択肢です。しかし、開発会社選びやその後の付き合い方を間違えると、プロジェクトが失敗に終わるリスクも伴います。ここでは、外注を成功させるための重要なポイントを解説します。

開発会社の実績や評判を確認する

開発会社選びは、外注プロジェクトの成否を左右する最も重要なステップです。価格だけで安易に決めず、多角的な視点から慎重に評価する必要があります。

- 開発実績(ポートフォリオ)の確認:

- その会社が過去にどのようなアプリを開発してきたか、必ず確認しましょう。

- 特に重要なのは、自分が作りたいアプリと類似のジャンルや機能の開発経験があるかという点です。例えば、マッチングアプリを作りたいならマッチングアプリの開発実績が、ECアプリを作りたいならECアプリの実績が豊富な会社を選ぶのがセオリーです。

- 実績として公開されているアプリを実際にダウンロードして使ってみることで、その会社の技術力やデザインの質を体感できます。

- 技術力の見極め:

- 対応可能な開発言語(Swift, Kotlin)やフレームワーク(Flutter, React Nativeなど)、サーバーサイド技術について確認します。

- UI/UXデザインから、インフラ構築、リリース後の保守運用まで、どこまでの範囲をワンストップで対応してくれるのかも重要な確認事項です。

- 評判や口コミの調査:

- 会社のWebサイトだけでなく、第三者からの評判も参考にしましょう。業界内での評判や、過去にその会社と仕事をしたことがある人からの口コミは貴重な情報源です。

複数の会社をリストアップし、それぞれの強みと弱みを比較検討することから始めましょう。

コミュニケーションを密にとる

アプリ開発は、一度発注したら完成までお任せ、というわけにはいきません。発注者と開発会社が密に連携し、二人三脚で進めていく必要があります。プロジェクトの失敗原因の多くは、コミュニケーション不足による認識の齟齬から生まれます。

- 定例ミーティングの設定: 週に1回、あるいは2週間に1回など、定期的に進捗報告や課題共有を行うミーティングの場を設けましょう。アジャイル開発のような手法を取り入れている場合は、より短いサイクルでのミーティングが効果的です。

- コミュニケーションツールの活用: メールだけでなく、SlackやMicrosoft Teamsといったビジネスチャットツールを導入することで、日々の細かな確認や質疑応答を迅速に行えます。

- プロジェクト管理ツールの共有: BacklogやJiraなどのツールを使い、タスクの進捗状況や課題(チケット)を可視化し、共有することで、「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、プロジェクト全体の透明性を高めます。

- 担当者との相性: 最終的にコミュニケーションを取るのは「人」です。見積もり段階や打ち合わせでの担当者の対応が丁寧か、専門用語を分かりやすく説明してくれるか、こちらの意図を正確に汲み取ってくれるかなど、担当者との相性も重要な判断基準となります。

仕様に関する疑問や懸念点は、どんなに些細なことでも先延ばしにせず、その都度確認することが、手戻りを防ぎ、スムーズなプロジェクト進行に繋がります。

契約内容を十分に確認する

良好な関係を築くためにも、ビジネスとしての契約を明確にしておくことは不可欠です。契約書にサインする前に、以下の項目は特に注意深く確認しましょう。

- 見積もりの内訳とスコープ(業務範囲):

- 「アプリ開発一式」といった曖昧な見積もりではなく、どの機能の開発にどれくらいの工数がかかるのか、詳細な内訳を提示してもらいましょう。

- 契約に含まれる業務範囲(スコープ)を明確に定義することが最も重要です。企画、設計、デザイン、開発、テスト、ストア申請、サーバー構築など、どこからどこまでを委託するのかを文書で合意します。スコープ外の作業を追加で依頼する場合の費用についても、事前に取り決めておくと安心です。

- 開発したアプリの著作権の帰属:

- 開発が完了したアプリのソースコードなどの著作権が、発注者(自社)に譲渡されるのか、それとも開発会社に帰属するのかは、非常に重要な問題です。原則として、著作権が自社に譲渡される契約になっているかを必ず確認してください。これが曖昧だと、将来的に別の会社に保守を依頼したり、社内で改修したりすることができなくなる可能性があります。

- 保守運用の契約:

- リリース後のバグ修正やOSアップデート対応、サーバー監視といった保守運用をどうするのかを決めます。開発とは別契約になることが一般的です。保守の範囲、対応時間、月額費用などを明確にしておきましょう。

- 支払い条件と検収:

- 着手金、中間金、納品時など、費用の支払いタイミングを定めます。

- 「何をもって納品(検収完了)とするか」の基準を具体的に定義しておくことも重要です。事前に合意した仕様通りにアプリが動作することを確認し、双方が承認して初めてプロジェクトが完了となります。

不明瞭な点や納得できない条項があれば、必ず契約前に質問し、必要であれば修正を依頼しましょう。ここで時間と労力をかけることが、将来の大きなトラブルを防ぐ最善の策となります。