スマートフォンの普及に伴い、ビジネスにおけるアプリの重要性はますます高まっています。新規事業の立ち上げ、顧客エンゲージメントの向上、業務効率化など、さまざまな目的でアプリ開発を検討する企業や個人事業主が増えています。しかし、多くの人が最初に直面する課題が「開発費用」の問題です。

「アプリ開発には一体いくらかかるのか?」「費用の内訳はどうなっているのか?」「できるだけコストを抑える方法はないのか?」といった疑問は、プロジェクトを始める上での大きなハードルとなります。アプリ開発の費用は、搭載する機能や開発手法、依頼先によって、数十万円から数千万円以上と非常に幅広く、その実態が分かりにくいのが現状です。

この記事では、アプリ開発を検討している方々が抱える費用に関する不安や疑問を解消するため、以下の点を網羅的に解説します。

- アプリ開発の費用相場とその変動要因

- 費用の具体的な内訳(企画、デザイン、開発、テストなど)

- 開発手法、アプリの種類、ジャンル別の費用感

- 追加費用が発生する主な機能

- 依頼先(大手、中小、フリーランス)による費用の違い

- 開発費用を賢く抑えるための具体的な方法

- 見落としがちな開発後の運用・保守費用

- 活用できる補助金・助成金制度

- 開発を依頼する際の注意点とよくある質問

本記事を通じて、アプリ開発の費用構造を体系的に理解し、ご自身のプロジェクトに最適な予算計画を立て、信頼できるパートナー選びを進めるための知識を身につけていただくことを目指します。これからアプリ開発という大きな一歩を踏み出す皆さまにとって、確かな道しるべとなる情報を提供します。

目次

アプリ開発の費用相場は数十万〜数千万円が目安

アプリ開発を検討する際に最も気になるのが、総額でどれくらいの費用がかかるかという点です。結論から言うと、アプリ開発の費用相場は数十万円から数千万円以上と非常に幅広く、一概に「いくら」と言い切ることは困難です。この価格帯の広さが、多くの発注者を悩ませる原因となっています。なぜこれほどまでに費用に差が出るのか、その背景にある「ざっくりとした費用感」と「費用の変動要因」について詳しく見ていきましょう。

ざっくりとした費用感

まずは、アプリの規模や複雑さによる大まかな費用感を掴むことが重要です。アプリは、その目的や機能に応じて、大きく3つのレベルに分類できます。

| アプリの規模 | 費用相場の目安 | 具体例 |

|---|---|---|

| 小規模・シンプル | 50万円~300万円 | ツール系(電卓、メモ帳)、単一機能のカタログアプリ、シンプルな情報提供アプリ |

| 中規模・標準的 | 300万円~1,000万円 | ECアプリ、マッチングアプリ、SNSアプリ、予約管理アプリ、一般的な業務アプリ |

| 大規模・複雑 | 1,000万円~数千万円以上 | 大規模なSNS、多機能なゲームアプリ、金融・決済システム、基幹システムと連携する複雑な業務アプリ |

小規模でシンプルなアプリは、機能が限定的で、デザインもテンプレートを活用する場合が多く、開発工数が比較的少なくて済みます。例えば、特定の情報を一覧表示するだけのカタログアプリや、基本的な計算機能のみを持つツールアプリなどがこれに該当します。このレベルであれば、数十万円から300万円程度がひとつの目安となります。

中規模で標準的な機能を持つアプリは、多くのビジネスで利用されるタイプです。ユーザーの会員登録・ログイン機能、商品や情報の検索機能、決済機能、ユーザー間のメッセージ機能など、複数の機能が連携して動作します。ECアプリやSNSアプリ、マッチングアプリなどが代表例です。これらのアプリは、ある程度のデザインの作り込みやサーバーとの通信が必要になるため、300万円から1,000万円程度の費用がかかるのが一般的です。

大規模で複雑なアプリになると、費用は一気に跳ね上がります。独自のアルゴリズムを用いた機能、リアルタイムでの大規模なデータ処理、高度なセキュリティが求められる金融系の機能、高品質な3Dグラフィックを駆使したゲームアプリなどがこれにあたります。また、既存の複雑な基幹システムとの連携が必要な業務アプリも高額になる傾向があります。このクラスのアプリ開発では、1,000万円を超えることは珍しくなく、数千万円、場合によっては億単位のプロジェクトになることもあります。

このように、作りたいアプリがどのレベルに該当するのかを大まかに把握することが、予算感を掴むための第一歩となります。

費用の変動要因

では、なぜこれほど費用に幅が生まれるのでしょうか。その理由は、複数の要因が複雑に絡み合って最終的な開発費用を構成しているためです。主な変動要因は以下の通りです。

- 機能の数と複雑さ:

これは最も大きな変動要因です。機能が多ければ多いほど、また一つひとつの機能の実装が複雑であるほど、開発に必要な時間(工数)が増え、費用は高騰します。例えば、単に情報を表示する機能と、リアルタイムでユーザー同士が通信するチャット機能とでは、開発の難易度が全く異なります。 - 対応OS(iOS/Android):

AppleのiPhoneで使われる「iOS」と、それ以外の多くのスマートフォンで使われる「Android」のどちらに対応するか、あるいは両方に対応するかで費用は変わります。ネイティブアプリの場合、基本的にOSごとに別々のプログラムコードで開発するため、両対応にすると開発工数やテスト工数が単純計算で2倍近くになる可能性があります。 - デザイン(UI/UX)のクオリティ:

ユーザーの目に触れるUI(ユーザーインターフェース)と、使いやすさを追求するUX(ユーザーエクスペリエンス)の作り込み度合いも費用に影響します。既存のテンプレートを минимаルにカスタマイズするだけなら安価ですが、オリジナリティの高い独自のデザインをゼロから作成したり、ユーザーテストを繰り返してUXを徹底的に最適化したりする場合は、専門のデザイナーやUXリサーチャーの工数が増え、費用は高くなります。 - 開発手法:

アプリをどのように作るかという「開発手法」も費用を左右します。ゼロからすべてをオーダーメイドで作る「フルスクラッチ開発」、既存の部品を組み合わせて作る「パッケージ開発」、プログラミングをせずGUIで組み立てる「ノーコード開発」などがあり、それぞれ費用感が大きく異なります。 - 依頼先の人件費(単価):

アプリ開発の費用の大部分はエンジニアやデザイナーの人件費です。そして、その単価は依頼先によって大きく異なります。実績豊富な大手開発会社、特定の分野に強い中小開発会社、そして個人で活動するフリーランスでは、同じ作業でも人月単価(1人の技術者が1ヶ月作業した場合の費用)が数十万円単位で変わってきます。 - サーバー・インフラの構成:

ユーザーデータや商品情報などを保存・管理するためのサーバーやデータベースといったインフラの構築も費用に含まれます。想定されるユーザー数やデータ量、アクセス集中時の負荷などに応じて、適切なサーバー構成を設計する必要があり、高性能なインフラほど費用は高くなります。

これらの要因が、まるで料理のレシピのように組み合わさり、最終的なアプリ開発の費用が決まります。したがって、開発会社に見積もりを依頼する際は、これらの要因について自社の要望をできるだけ具体的に伝えることが、正確な金額を知るための鍵となります。

アプリ開発費用の内訳

アプリ開発の見積もり書を見ると、さまざまな項目が並んでおり、何にいくらかかっているのか分かりにくいと感じるかもしれません。しかし、費用の内訳を理解することで、見積もりの妥当性を判断し、開発会社と円滑なコミュニケーションを取れるようになります。アプリ開発費用は、主に「企画・要件定義費」「デザイン費」「開発費」「テスト・検証費」「プロジェクト管理費」の5つの要素で構成されています。それぞれの内容と費用の目安を見ていきましょう。

| 費用の内訳 | 費用全体に占める割合(目安) | 概要 |

|---|---|---|

| 企画・要件定義費 | 10%~20% | アプリの目的、ターゲット、機能を明確化し、仕様書を作成する工程 |

| デザイン費(UI/UX設計) | 10%~30% | 画面の見た目(UI)と使いやすさ(UX)を設計する工程 |

| 開発費(人件費) | 40%~60% | 実際にプログラムを書いてアプリを構築する工程。最も大きな割合を占める |

| テスト・検証費 | 10%~20% | 開発したアプリが仕様通りに動作するか、不具合がないかを確認する工程 |

| プロジェクト管理費 | 10%~20% | プロジェクト全体の進捗、品質、予算を管理する工程 |

企画・要件定義費

企画・要件定義は、家づくりでいう「設計図」を作る工程であり、アプリ開発プロジェクトの成功を左右する最も重要なフェーズです。この段階では、クライアントが「なぜアプリを作りたいのか」「誰に、どのような価値を提供したいのか」といった根本的な目的を開発会社と共有し、具体的な機能や仕様に落とし込んでいきます。

主な作業内容は以下の通りです。

- ヒアリング: クライアントの課題や要望を詳細に聞き取ります。

- 市場・競合調査: ターゲット市場の状況や競合アプリの機能、強み・弱みを分析します。

- コンセプト設計: アプリの提供価値や方向性を定めます。

- 機能一覧の作成: 実装するべき機能をすべて洗い出し、優先順位をつけます。

- 要件定義書の作成: 決定した機能や仕様、非機能要件(パフォーマンス、セキュリティなど)を詳細なドキュメントにまとめます。

この工程にかかる費用は、開発費用全体の約10%〜20%が目安です。一見すると、まだ何も形になっていない段階で費用がかかることを疑問に思うかもしれませんが、ここでの定義が曖昧だと、開発途中で仕様変更や手戻りが多発し、結果的に追加費用や期間の延長を招くことになります。質の高いアプリを作るためには、この企画・要件定義に十分な時間とコストをかけることが不可欠です。

デザイン費(UI/UX設計)

デザイン費は、アプリの「見た目」と「使いやすさ」を決定づけるUI(ユーザーインターフェース)設計とUX(ユーザーエクスペリエンス)設計にかかる費用です。単にきれいな画面を作るだけでなく、ユーザーが直感的でストレスなく操作できる体験を設計することが目的です。

主な作業内容は以下の通りです。

- UX設計: ユーザーの行動シナリオや情報構造を設計し、最適な操作の流れを定義します。

- ワイヤーフレーム作成: 画面のレイアウトや要素の配置を定めた、いわば「設計図」を作成します。

- プロトタイプ作成: ワイヤーフレームを基に、実際に画面遷移などを操作できる試作品を作成し、使い勝手を確認します。

- UIデザイン作成: アプリ全体のカラースキーム、アイコン、フォントなどを決定し、具体的なデザインカンプ(完成見本)を作成します。

デザイン費は、開発費用全体の約10%〜30%を占めることが多く、オリジナルデザインの作り込み度合いによって大きく変動します。テンプレートを使用すれば費用は抑えられますが、ブランドイメージやユーザー体験を重視する場合は、オリジナルのデザインをゼロから作り込む必要があります。アプリの成功はユーザーに継続的に使ってもらえるかどうかにかかっており、その鍵を握るのがUI/UXです。安易なコストカットは、アプリの価値そのものを損なうリスクがあるため慎重な判断が求められます。

開発費(人件費)

開発費は、設計書やデザインを基に、エンジニアが実際にプログラミングを行い、アプリを形にしていく工程にかかる費用です。アプリ開発費用の中で最も大きな割合を占め、全体の40%〜60%に達することも珍しくありません。

この費用は、基本的に「エンジニアの人月単価 × 開発工数(人月)」という計算式で算出されます。人月単価とは、1人のエンジニアが1ヶ月作業した場合の費用のことで、エンジニアのスキルや経験、依頼先の企業規模によって変動します。開発工数は、アプリの機能の複雑さや数によって決まります。

開発作業は、大きく分けて以下の3つの領域で構成されます。

フロントエンド開発

ユーザーが直接触れる画面部分(クライアントサイド)の開発です。ボタンをタップしたときの動作や、画面の表示、アニメーションなどを実装します。iOSアプリではSwift、AndroidアプリではKotlinといったプログラミング言語が主に使われます。

バックエンド開発

ユーザーの目には見えないサーバーサイドの開発です。ユーザー情報の管理、データベースとの連携、他サービスとのAPI連携など、アプリの頭脳や心臓部にあたる処理を担います。Ruby、PHP、Python、Goといった言語がよく用いられます。

インフラ構築

開発したアプリを動かすための土台となるサーバーやネットワーク環境を構築する作業です。AWS(Amazon Web Services)やGCP(Google Cloud Platform)といったクラウドサービスを利用することが一般的です。アクセス数やデータ量に応じた適切な設計が求められます。

テスト・検証費

テスト・検証は、開発したアプリが要件定義書や設計書の通りに正しく動作するか、不具合(バグ)がないかを確認し、品質を保証するための重要な工程です。この工程を疎かにすると、リリース後に重大な不具合が発生し、ユーザーの信頼を失ったり、事業に損害を与えたりする可能性があります。

主なテストの種類は以下の通りです。

- 単体テスト: 個々の機能(モジュール)が正しく動作するかを検証します。

- 結合テスト: 複数の機能を組み合わせたときに、意図通りに連携して動作するかを検証します。

- 総合テスト(システムテスト): アプリ全体の動作を、ユーザーの利用シーンを想定して検証します。

- 受け入れテスト: 最終的に発注者側が、要求した仕様を満たしているかを確認します。

テスト・検証費は、開発費用全体の約10%〜20%が目安です。テスト項目が多いほど、また、厳格な品質基準を求めるほど費用は高くなります。リリース後のバグ修正は、原因特定や修正作業に多大なコストがかかるため、開発段階で徹底的にテストを行うことが結果的にコスト削減に繋がるという側面もあります。

プロジェクト管理費

プロジェクト管理費は、プロジェクトマネージャー(PM)やディレクターが、プロジェクト全体を円滑に進めるために行う管理業務に対する費用です。具体的には、スケジュール管理、タスク管理、品質管理、コスト管理、チーム内のコミュニケーション促進、クライアントとの折衝などを担当します。

この費用は「ディレクション費」とも呼ばれ、開発費用全体の約10%〜20%を占めるのが一般的です。優秀なプロジェクトマネージャーの存在は、プロジェクトの遅延や仕様の認識齟齬といったトラブルを防ぎ、開発を成功に導くための重要な要素です。この費用は、開発費に含めて提示される場合もあれば、独立した項目として記載される場合もあります。見積もりを確認する際は、プロジェクト管理体制がどうなっているか、その費用が含まれているかを確認することが大切です。

【開発手法別】アプリ開発の費用相場

アプリ開発の費用は、「どのように作るか」という開発手法によって大きく異なります。主な開発手法には「フルスクラッチ開発」「パッケージ・テンプレート開発」「ノーコード・ローコード開発」の3つがあり、それぞれにメリット・デメリット、そして費用相場が存在します。自社の目的や予算に合った手法を選択することが、プロジェクト成功の鍵となります。

| 開発手法 | 費用相場 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| フルスクラッチ開発 | 数百万円~数千万円以上 | 自由度・拡張性が非常に高い、完全なオリジナル機能・デザインを実現できる、競争優位性を築きやすい | 費用が最も高額、開発期間が長い、要件定義の難易度が高い |

| パッケージ・テンプレート開発 | 数十万円~数百万円 | 開発費用と期間を抑えられる、品質が安定している、一般的な機能は揃っている | カスタマイズの自由度が低い、独自性を出しにくい、不要な機能が含まれる場合がある |

| ノーコード・ローコード開発 | 数万円~数十万円 | 費用が最も安い、開発期間が非常に短い、プログラミング知識が不要 | 機能やデザインの制約が大きい、大規模開発や複雑な処理に不向き、プラットフォームに依存する |

フルスクラッチ開発

フルスクラッチ開発とは、既存のテンプレートやパッケージを一切使わず、ゼロから完全にオーダーメイドでアプリを構築する手法です。家づくりで例えるなら、設計から建築までをすべて特注で建てる注文住宅にあたります。

メリット:

最大のメリットは、圧倒的な自由度の高さです。デザイン、機能、システムの構造など、あらゆる要素を自社の要望通りに作り込むことができます。他社にはない独自の機能を実装して競争優位性を確立したり、特定の業務フローに完璧にフィットさせた業務アプリを開発したりと、理想のアプリを追求できます。また、将来的な機能拡張やシステム連携にも柔軟に対応できる高い拡張性を持ちます。

デメリット:

一方で、デメリットは費用が最も高額になる点です。すべての要素をゼロから作り上げるため、膨大な開発工数が必要となり、費用は数百万円から数千万円、大規模なものでは億単位に達することもあります。また、開発期間も長くなる傾向にあり、要件定義からリリースまで1年以上かかるケースも少なくありません。発注者側にも、実現したいことを明確に定義し、開発者と密に連携する高度なプロジェクトマネジメント能力が求められます。

向いているケース:

- 世の中にない革新的なサービスを立ち上げたい場合

- 競合との明確な差別化を図りたい場合

- 自社の特殊な業務フローに最適化されたアプリが必要な場合

- 将来的に大規模な機能拡張が見込まれる場合

パッケージ・テンプレート開発

パッケージ・テンプレート開発は、EC機能や予約機能など、あらかじめ汎用的な機能がセットになった「パッケージ」や、デザインの雛形である「テンプレート」をベースにしてアプリを開発する手法です。家づくりで言えば、基本的な間取りや設備が決まっている企画住宅やセミオーダー住宅のようなイメージです。

メリット:

この手法のメリットは、フルスクラッチに比べて開発費用と期間を大幅に抑えられることです。すでに完成している機能を活用するため、ゼロから開発する部分が少なく、品質も安定しています。費用相場は数十万円から数百万円程度で、比較的短期間でのリリースが可能です。一般的なECアプリやコーポレートサイト、予約システムなど、多くのアプリはこの手法で十分に目的を達成できます。

デメリット:

デメリットは、カスタマイズの自由度が低い点です。パッケージの仕様やテンプレートの制約を超えるような、特殊な機能の追加や大幅なデザイン変更は難しいか、できたとしても追加費用が高額になる場合があります。そのため、独自性を強く求めるプロジェクトには不向きです。また、パッケージに不要な機能が含まれている場合でも、それを取り除くことができず、システムが冗長になる可能性もあります。

向いているケース:

- 一般的な機能で構成されるECアプリ、予約アプリ、情報メディアアプリなどを開発したい場合

- 限られた予算と期間でスピーディーにアプリをリリースしたい場合

- まずは標準的な機能でサービスを開始し、その後の反応を見て本格開発を検討したい場合

ノーコード・ローコード開発

ノーコード・ローコード開発は、近年注目されている新しい開発手法です。

- ノーコード: プログラミング言語を一切記述せず、画面上でパーツをドラッグ&ドロップするなどの直感的な操作でアプリを開発する。

- ローコード: 基本的にはノーコードと同様のGUI操作で開発し、必要に応じて一部をプログラミングで補う。

メリット:

最大のメリットは、圧倒的な低コストと開発スピードです。専門的なプログラミングスキルが不要なため、エンジニアではない事業担当者でも開発が可能で、人件費を大幅に削減できます。費用相場はプラットフォームの利用料が主となり、数万円から数十万円程度でアプリを構築することも可能です。アイデアをすぐに形にできるため、プロトタイピングやMVP(Minimum Viable Product)開発に非常に適しています。

デメリット:

一方で、機能やデザインの制約が大きいことが最大のデメリットです。プラットフォームが提供する機能やテンプレートの範囲内でしか開発できず、複雑なロジックの実装やネイティブ機能の高度な利用は困難です。また、アプリのパフォーマンスやセキュリティはプラットフォームに依存するため、大規模なユーザーを抱えるサービスや機密情報を扱うアプリには向いていません。

向いているケース:

- 事業アイデアの検証を目的としたプロトタイプ(試作品)開発

- 必要最低限の機能で素早く市場に投入するMVP開発

- 社内向けの簡単な業務ツール(日報、簡単なデータ管理など)の開発

- 期間限定のイベント用アプリ

どの開発手法を選択するかは、プロジェクトの目的、予算、期間、そして将来の展望を総合的に考慮して決定することが重要です。

【アプリの種類別】費用相場

アプリは、その動作する環境や技術的な成り立ちによって「ネイティブアプリ」「Webアプリ」「ハイブリッドアプリ」の3種類に大別されます。どの種類を選択するかは、提供したいユーザー体験、必要な機能、そして開発予算に大きな影響を与えます。それぞれの特徴と費用相場を理解し、プロジェクトに最適な選択をしましょう。

| アプリの種類 | 費用相場(目安) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ネイティブアプリ | 300万円~数千万円 | 動作が高速で安定、プッシュ通知やカメラなどOS機能をフル活用できる、オフラインでも利用可能 | 開発コストが高い、iOS/Androidで別々の開発が必要、ストアの審査がある |

| Webアプリ | 50万円~500万円 | 開発コストが比較的安い、OSに依存せずブラウザがあれば利用可能、インストール不要、ストア審査がない | 動作速度や表現力がネイティブに劣る、OS機能へのアクセスが制限される、オフライン利用が困難 |

| ハイブリッドアプリ | 200万円~1,000万円 | 一つのコードでiOS/Android両対応が可能(コスト削減)、ネイティブ機能もある程度利用できる | ネイティブアプリに比べてパフォーマンスが劣る場合がある、最新OSへの対応が遅れることがある |

ネイティブアプリ(iOS/Android)

ネイティブアプリとは、Appleの「App Store」やGoogleの「Google Play」といったアプリストアからスマートフォンにインストールして使用する、最も一般的なタイプのアプリです。iOS向けにはSwiftやObjective-C、Android向けにはKotlinやJavaといった、各OSが指定するプログラミング言語(ネイティブ言語)で開発されます。

特徴とメリット:

ネイティブアプリの最大の強みは、スマートフォンの機能を最大限に活用できる点にあります。プッシュ通知、GPS、カメラ、加速度センサーといったハードウェアの機能をフルに利用したリッチな体験を提供できます。また、プログラムが端末上で直接実行されるため、動作が非常に高速で安定しており、グラフィックの描画や複雑な計算もスムーズです。アプリのデータを端末内に保存すれば、オフライン環境でも一部機能を利用できる点も大きなメリットです。

費用とデメリット:

一方で、開発コストが高くなる傾向があります。iOSとAndroidはOSの構造や開発言語が異なるため、基本的には別々に開発を進める必要があり、工数も人件費も2倍近くかかってしまう可能性があります。費用相場は、搭載する機能にもよりますが300万円〜数千万円と、他の種類に比べて高額です。また、リリースするにはAppleやGoogleの審査を通過する必要があり、リジェクト(拒否)されると修正に時間とコストがかかるリスクもあります。

向いているケース:

- 高速なレスポンスや滑らかな操作性が求められるアプリ(ゲーム、画像編集など)

- プッシュ通知やGPS、カメラなどのOS機能を積極的に活用したいアプリ

- ユーザーに頻繁に使ってもらい、ホーム画面にアイコンを置いてもらいたいサービス

Webアプリ

Webアプリは、SafariやChromeといったWebブラウザ上で動作するアプリケーションです。見た目や操作感はネイティブアプリに似ていますが、ストアからインストールする必要はなく、特定のURLにアクセスするだけで利用できます。Webサイトを、アプリケーションのようにインタラクティブに使えるようにしたものがWebアプリと考えると分かりやすいでしょう。

特徴とメリット:

Webアプリの最大のメリットは、開発コストを比較的安く抑えられることです。HTML、CSS、JavaScriptといった標準的なWeb技術で開発するため、OSごとにコードを書き分ける必要がありません。そのため開発工数が少なく、費用相場も50万円〜500万円程度とネイティブアプリに比べて手頃です。また、URLを共有するだけで利用を開始でき、ストアの審査も不要なため、スピーディーな公開が可能です。アップデートもサーバー側のファイルを更新するだけで完了し、ユーザーに再インストールを促す必要がありません。

費用とデメリット:

デメリットは、ネイティブアプリに比べて機能的な制約が多い点です。ブラウザを介して動作するため、プッシュ通知や端末の各種センサーへのアクセスが制限されたり、全く利用できなかったりします。動作速度やグラフィックの表現力も、ネイティブアプリには一歩劣ります。また、基本的にオンライン環境で利用することが前提であり、オフラインでの利用は困難です。

向いているケース:

- 開発コストを抑え、素早くサービスをローンチしたい場合

- ユーザーにインストールの手間をかけさせたくない場合

- 情報の閲覧や簡単なデータの入力が中心のシンプルなアプリ

ハイブリッドアプリ

ハイブリッドアプリは、その名の通り、ネイティブアプリとWebアプリの“良いとこ取り”を目指したアプリです。基本部分はWebアプリと同様にHTML、CSS、JavaScriptなどのWeb技術で開発し、それをWebViewという仕組みを使ってネイティブアプリの器(から)で包み込みます。これにより、一つのソースコードでiOSとAndroidの両方のプラットフォームに対応(ワンソース・マルチプラットフォーム)させることができます。

特徴とメリット:

最大のメリットは、開発の効率化とコスト削減です。一つのコードで両OSに対応できるため、ネイティブアプリを個別に開発するよりも工数を大幅に削減できます。費用相場も200万円〜1,000万円と、ネイティブアプリとWebアプリの中間程度になります。また、ネイティブアプリの器で包むことで、プッシュ通知やカメラなど、Webアプリでは利用が難しい一部のネイティブ機能にもアクセス可能です。

費用とデメリット:

良いとこ取りを目指した一方で、中途半端な側面も持ち合わせています。WebViewを介して動作するため、純粋なネイティブアプリと比較すると、どうしてもパフォーマンス(動作速度や描画性能)が劣る傾向にあります。特に、複雑な処理やアニメーションが多いアプリでは、その差が顕著に現れることがあります。また、OSのメジャーアップデートがあった際に、ハイブリッドアプリの開発フレームワーク側が対応するまでに時間がかかり、最新機能への追随が遅れる可能性もあります。

向いているケース:

- 開発コストを抑えつつ、iOSとAndroidの両方にアプリをリリースしたい場合

- プッシュ通知など、最低限のネイティブ機能は利用したい場合

- コンテンツの表示がメインで、そこまで高いパフォーマンスを求められないアプリ

どの種類が最適かは、アプリの目的やターゲットユーザー、そして予算によって決まります。ユーザー体験を最優先するならネイティブアプリ、コストとスピードを重視するならWebアプリ、その中間を狙うならハイブリッドアプリが、基本的な選択の考え方となるでしょう。

【ジャンル別】アプリ開発の費用相場

アプリ開発の費用は、どのようなジャンルのアプリを作るかによって大きく変動します。なぜなら、ジャンルによって必要とされる機能の複雑さや数が全く異なるからです。ここでは、代表的な5つのアプリジャンルを取り上げ、それぞれの特徴と費用相場を解説します。自社が開発したいアプリがどのジャンルに該当し、どのような機能が必要になるかをイメージしながらご覧ください。

EC・通販アプリ

EC(電子商取引)・通販アプリは、ユーザーがスマートフォン上で商品を閲覧し、購入できるアプリです。Webサイトでの購入体験に比べ、プッシュ通知での販促やスムーズな決済など、アプリならではの利便性を提供することが目的です。

- 主な機能: 商品一覧・詳細表示、キーワード検索、カテゴリ絞り込み、お気に入り登録、ショッピングカート、購入手続き、クレジットカード等の決済機能、会員登録・ログイン、購入履歴の確認、プッシュ通知(セール情報など)

- 費用相場: 300万円~1,000万円程度

- 費用のポイント: ECアプリの費用を大きく左右するのは、決済機能の多様性と、在庫管理や顧客管理といった外部システムとの連携の有無です。対応する決済方法(クレジットカード、コンビニ決済、キャリア決済など)が多いほど開発は複雑になります。また、既存の基幹システムやECサイトのデータベースとリアルタイムで在庫情報や顧客情報を連携させる場合、そのためのAPI開発などにコストがかかります。シンプルな機能構成であれば300万円程度から可能ですが、大規模な商品数を扱い、複雑な販促機能やシステム連携を盛り込むと1,000万円を超えることもあります。

マッチングアプリ

マッチングアプリは、特定の目的を持つユーザー同士(例:恋愛・婚活、ビジネス、趣味)を引き合わせ、コミュニケーションの場を提供するアプリです。

- 主な機能: プロフィール登録・閲覧、ユーザー検索(条件絞り込み)、いいね・マッチング機能、メッセージ(チャット)機能、本人確認機能、通報・ブロック機能、有料会員向けの決済機能(月額課金など)

- 費用相場: 300万円~1,500万円程度

- 費用のポイント: マッチングアプリの核となるのは、ユーザー同士を結びつけるマッチングのロジックと、リアルタイムでのコミュニケーションを可能にするチャット機能です。特に、独自のアルゴリズムを用いて相性の良い相手をおすすめするようなレコメンド機能を実装する場合、開発難易度が上がり費用も高騰します。また、ユーザー間のトラブルを防ぐための監視体制や、安全性を担保するための本人確認機能の厳格さもコストに影響します。近年ではビデオ通話機能を搭載するアプリも増えており、こうしたリアルタイム通信系の機能は高コストになる要因です。

SNS・コミュニケーションアプリ

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)・コミュニケーションアプリは、ユーザーが情報を発信・共有し、他者と繋がりを築くためのプラットフォームです。テキスト、画像、動画など、多様なコンテンツの投稿と閲覧が中心となります。

- 主な機能: ユーザー登録・プロフィール設定、テキスト・画像・動画の投稿機能、タイムライン(フィード)表示、フォロー・フォロワー機能、いいね・コメント・シェア機能、ダイレクトメッセージ(DM)機能、検索機能

- 費用相場: 500万円~2,000万円以上

- 費用のポイント: SNSアプリの開発で最も考慮すべき点は、将来的なユーザー数の増加に対応できるスケーラブルなインフラ設計です。多くのユーザーが同時にアクセスし、大量のコンテンツを投稿・閲覧することに耐えうるサーバー環境を構築する必要があり、このインフラ設計と構築に大きなコストがかかります。また、ユーザーごとに最適化された情報を表示するタイムラインのアルゴリズムや、リアルタイムでの通知機能なども開発を複雑にし、費用を押し上げる要因となります。シンプルな機能から始めても500万円程度は見ておく必要があり、大規模サービスを目指す場合は数千万円規模の投資が必要になります。

ゲームアプリ

ゲームアプリは、エンターテインメントを提供することを目的としたアプリです。ジャンルはパズル、RPG、シミュレーション、アクションなど多岐にわたり、開発費用も最も幅が広いジャンルと言えます。

- 主な機能: ゲームロジック、2D/3Dグラフィック・アニメーション、サウンド(BGM・効果音)、キャラクター・アイテム管理、ガチャなどの課金システム、ランキング機能、マルチプレイ(リアルタイム通信対戦)機能

- 費用相場: 500万円~数億円以上

- 費用のポイント: ゲームアプリの費用は、グラフィックのクオリティとゲームシステムの複雑さに大きく依存します。シンプルな2Dのパズルゲームであれば数百万円で開発可能な場合もありますが、美麗な3Dグラフィックや豪華な演出、複雑なストーリーを持つRPGなどになると、デザイナーやシナリオライター、サウンドクリエイターなど多くの専門家が必要となり、開発費は数千万円から数億円に達します。特に、UnityやUnreal Engineといったゲームエンジンを扱う専門エンジニアの確保や、ユーザー同士がリアルタイムで対戦するマルチプレイ機能の実装は、高度な技術力を要するため、非常に高コストになります。

業務系アプリ

業務系アプリは、企業の特定の業務プロセスを効率化・自動化するために開発されるアプリです。勤怠管理、顧客管理(CRM)、営業支援(SFA)、在庫管理、プロジェクト管理など、その用途は様々です。

- 主な機能: データ入力・登録、データ一覧表示・検索・絞り込み、帳票出力、ワークフロー(申請・承認)、ダッシュボード(グラフ表示)、既存の社内システムとのデータ連携

- 費用相場: 200万円~800万円程度

- 費用のポイント: 業務系アプリの費用を左右する最大の要因は、既存の社内システム(基幹システム、会計システムなど)との連携の有無と、その複雑さです。多くの業務アプリは、単体で完結するのではなく、社内の様々なデータベースと連携して動作します。この連携部分の設計・開発がプロジェクトの成否とコストを大きく左右します。また、企業ごとに異なる複雑な業務フローをアプリ上で再現する必要がある場合や、オフライン環境でのデータ入力を可能にし、オンラインになった際に同期するような機能を実装する場合も、開発費用は高くなる傾向にあります。

【機能別】追加費用がかかる主な機能

アプリ開発の見積もりは、基本となる機能のパッケージに、追加したい機能をオプションとして上乗せしていく形で算出されることがよくあります。標準的な機能に加えて、よりリッチなユーザー体験や便利な機能を提供しようとすると、その分だけ追加の費用が発生します。ここでは、多くのアプリで共通して追加オプションとなりやすい主な機能と、その費用感の目安を解説します。

| 追加機能 | 費用相場の目安(追加分) | 概要とポイント |

|---|---|---|

| ログイン・会員登録機能 | +30万円~80万円 | メールアドレス/パスワード方式に加え、SNS連携(Google, Apple, X等)を追加すると高くなる。 |

| 決済機能 | +50万円~150万円 | クレジットカード決済が基本。決済代行会社との契約とAPI連携が必要。セキュリティ要件が高い。 |

| プッシュ通知機能 | +20万円~60万円 | 全員への一斉送信は比較的安価。ユーザー属性で送るセグメント配信は高くなる。 |

| GPS・位置情報連携機能 | +40万円~100万円 | 地図の表示、現在地取得、ルート検索など。利用する地図APIによっては別途ライセンス料が発生。 |

| カメラ連携機能 | +30万円~80万円 | 写真・動画の撮影やアップロード。QRコード/バーコードの読み取り機能は追加コストが必要。 |

| 外部サービス連携(API) | +30万円~(上限なし) | 連携先のAPI仕様による。複雑なデータ連携や認証が必要な場合は高額になる。 |

| 多言語対応機能 | +20万円~/1言語 | テキストの翻訳だけでなく、言語ごとのUI/レイアウト調整も必要になる。 |

ログイン・会員登録機能

多くのアプリで必須となる機能ですが、その実装方法は様々です。最もシンプルなのはメールアドレスとパスワードによる登録ですが、現代のアプリではSNSアカウント(Google, Apple, X, LINEなど)を使ったソーシャルログイン機能が求められることがほとんどです。対応するSNSの種類が増えるほど、それぞれのAPIと連携するための開発工数が増加し、費用は高くなります。費用目安は+30万円〜80万円程度ですが、セキュリティを考慮したパスワードリセット機能や二要素認証などを加えるとさらに高額になります。

決済機能

ECアプリや有料サービスを提供するアプリには不可欠な機能です。クレジットカード決済が基本となりますが、これを自社で直接実装するのはセキュリティリスクが非常に高いため、StripeやPAY.JPといった決済代行サービスを利用するのが一般的です。開発では、これらの決済代行サービスが提供するAPIと連携する実装が必要になります。対応する決済手段(コンビニ決済、銀行振込、キャリア決済、後払いなど)を増やすほど、開発は複雑になり費用は増加します。費用目安は+50万円〜150万円程度で、サブスクリプション(月額課金)のような複雑な課金モデルを実装する場合はさらにコストがかかります。

プッシュ通知機能

ユーザーの再訪を促し、エンゲージメントを高めるための強力な機能です。セール情報やニュース、メッセージの受信などをユーザーのスマートフォンに直接通知できます。単純に全ユーザーへ同じ内容を一斉配信するだけであれば比較的安価に実装できますが、「20代の女性」「東京都在住のユーザー」といった特定のセグメントに絞って通知を送る機能や、ユーザーの行動履歴に基づいて自動で通知を送るマーケティングオートメーション機能などを実装する場合は、バックエンドの作り込みが必要となり、費用は高くなります。目安として+20万円〜60万円程度を見ておくとよいでしょう。

GPS・位置情報連携機能

地図アプリやデリバリーアプリ、店舗検索アプリなどで中心的な役割を果たす機能です。スマートフォンのGPS機能を利用して現在地を取得し、地図上に表示したり、近隣の店舗を検索したり、目的地までのルートを案内したりします。地図の表示にはGoogle Maps Platformなどの外部APIを利用することが多く、そのAPI利用料が別途ランニングコストとして発生する場合があります。また、特定のエリアに入ったら通知を送る「ジオフェンシング」のような高度な機能を実装すると、開発費用はさらに上がります。費用目安は+40万円〜100万円程度です。

カメラ連携機能

スマートフォンのカメラ機能と連携し、写真や動画を撮影してアプリ内にアップロードする機能です。SNSアプリやプロフィール登録などで広く使われます。単に撮影・保存するだけでなく、撮影した画像にフィルターをかけたり、テキストを追加したりする画像編集機能や、QRコード・バーコードを読み取って情報を取得する機能を追加する場合は、追加の開発コストが発生します。特に、AR(拡張現実)のように、カメラ映像にCGを重ね合わせて表示するような高度な機能は、専門的な技術が必要となり高額になります。費用目安は+30万円〜80万円程度です。

外部サービス連携(API)

自社アプリの機能を拡張するために、他のWebサービスや社内システムとAPI(Application Programming Interface)を介して連携する機能です。例えば、チャットツールと連携して通知を送ったり、会計ソフトと連携して売上データを自動で登録したりすることが可能です。費用は連携するサービスのAPI仕様の複雑さに大きく依存します。ドキュメントが整備されたシンプルなAPI連携であれば+30万円程度から可能ですが、複雑な認証方式が必要であったり、複数のAPIを組み合わせて高度な処理を行う場合は、費用は青天井になる可能性もあります。

多言語対応機能

グローバル展開を視野に入れる場合に必須となる機能です。単にアプリ内のテキストを複数の言語に翻訳するだけでなく、言語によって文章の長さが変わることに伴うUI(レイアウト)の調整や、通貨・日付の表示形式の切り替えなども考慮する必要があります。翻訳作業そのもののコスト(翻訳家に依頼する場合)に加えて、これらの多言語データを管理し、表示を切り替えるためのシステム開発が必要です。費用目安は1言語あたり+20万円〜が一般的です。

これらの追加機能は、アプリの価値を大きく高める可能性がありますが、同時に開発費用と期間を増大させます。本当にその機能が必要か、ユーザーにとって価値があるかを慎重に検討し、優先順位をつけることが重要です。

【依頼先別】アプリ開発の費用相場

アプリ開発の費用は、プロジェクトを誰に(どこに)依頼するかによっても大きく変わります。依頼先は、主に「大手開発会社」「中小・ベンチャー開発会社」「個人・フリーランス」の3つに分類でき、それぞれに特徴、メリット・デメリット、そして費用感があります。自社のプロジェクトの規模や求めるクオリティ、予算に合わせて最適なパートナーを選ぶことが重要です。

| 依頼先 | 費用相場(目安) | 人月単価(目安) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 大手開発会社 | 1,000万円~数千万円以上 | 100万円~150万円以上 | 豊富な実績とノウハウ、品質の安定、大規模案件への対応力、充実したサポート体制 | 費用が最も高額、意思決定のスピードが遅い場合がある、小規模案件は敬遠されることも |

| 中小・ベンチャー開発会社 | 300万円~1,000万円 | 60万円~100万円 | 柔軟でスピーディーな対応、特定分野への強み、コストパフォーマンスが良い | 大規模案件への対応リソースが限られる、会社によって技術力や品質にばらつきがある |

| 個人・フリーランス | 50万円~300万円 | 40万円~80万円 | 費用が最も安い、直接コミュニケーションが取れ、融通が利きやすい | スキルや品質にばらつきが大きい、対応できる業務範囲が狭い、プロジェクト頓挫のリスク |

大手開発会社

誰もが知るような大手SIerや、業界内で有名な大規模な開発会社がこれに該当します。豊富な資金力と人材を背景に、大規模で複雑なプロジェクトを数多く手がけています。

- 特徴・メリット:

最大の強みは、豊富な実績に裏打ちされた品質の高さと信頼性です。大規模な金融システムや官公庁の案件など、ミッションクリティカルな開発経験を持つ会社も多く、プロジェクトマネジメント体制やセキュリティ対策、開発後のサポート体制も万全です。多様なスキルを持つエンジニアやデザイナー、ディレクターが多数在籍しているため、大規模かつ複雑な要件にもワンストップで対応できる総合力があります。 - 費用・デメリット:

一方で、費用は最も高額になります。人月単価は100万円〜150万円以上が相場となり、プロジェクトの総額も1,000万円以上、数千万円から億単位になることが一般的です。これは、優秀な人材を確保するための人件費に加え、大規模なオフィスや管理部門の維持費といった間接コストが価格に反映されるためです。また、組織が大きいために意思決定のプロセスが複雑で、スピーディーな対応が難しい場合があるほか、予算が数百万円程度の小規模な案件は受けてもらえない可能性もあります。

中小・ベンチャー開発会社

数十名から百名前後の規模で、特定の技術領域や業界に特化した強みを持つ開発会社が多く存在します。

- 特徴・メリット:

中小・ベンチャー開発会社の魅力は、コストと品質のバランスの良さ、そして柔軟でスピーディーな対応力にあります。人月単価は60万円〜100万円程度と大手より抑えられており、プロジェクト総額も300万円〜1,000万円程度が中心価格帯となります。少数精鋭で運営していることが多く、顧客の要望に対して柔軟に対応し、フットワークの軽いコミュニケーションが期待できます。また、「UI/UXデザインに強い」「ゲーム開発に特化している」など、独自の強みを持つ会社も多く、自社のニーズとマッチすれば非常に強力なパートナーとなり得ます。 - 費用・デメリット:

デメリットとしては、会社によって技術力や得意分野、プロジェクトマネジメントの品質にばらつきがある点が挙げられます。また、大手ほどの豊富なリソースはないため、数千万円規模の非常に大規模なプロジェクトへの対応は難しい場合があります。依頼する際は、その会社が本当に自社の作りたいアプリのジャンルや技術領域で実績を持っているかを、ポートフォリオなどで慎重に見極める必要があります。

個人・フリーランス

企業に属さず、個人でアプリ開発を請け負っているエンジニアやデザイナーです。クラウドソーシングサイトやSNS、知人の紹介などを通じて探すことができます。

- 特徴・メリット:

フリーランスに依頼する最大のメリットは、費用を大幅に抑えられることです。会社組織ではないため間接コストがかからず、人月単価は40万円〜80万円程度、プロジェクト総額も50万円〜300万円程度で依頼できる場合があります。また、開発者本人と直接やり取りするため、コミュニケーションが迅速で、細かな要望も伝えやすいという利点があります。 - 費用・デメリット:

最大のデメリットは、リスクの大きさです。スキルや経験、責任感は個人差が非常に大きく、優秀なフリーランスを見つけるのは容易ではありません。途中で連絡が取れなくなったり、病気で作業がストップしたりといったプロジェクト頓挫のリスクも企業への依頼に比べて高くなります。また、一人で対応できる業務範囲には限界があるため、企画からデザイン、開発、インフラ、テストまでを一人で完結させるのは難しく、大規模なアプリや複雑なアプリの開発には向きません。小規模なアプリや、プロトタイプの開発、既存アプリの一部機能改修などを依頼する場合の選択肢と考えるのがよいでしょう。

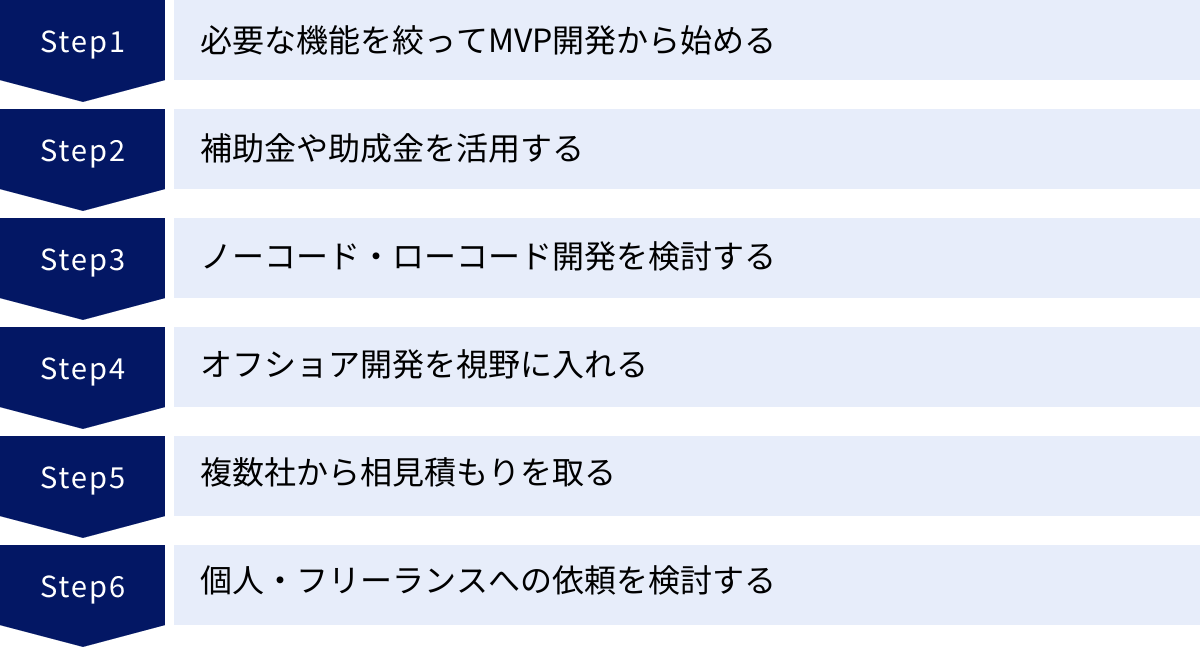

アプリ開発の費用を安く抑える6つの方法

アプリ開発には多額の費用がかかるため、多くの発注者が「できるだけコストを抑えたい」と考えています。無闇な値引き交渉は品質の低下を招きかねませんが、賢く工夫することで、品質を維持しながらコストを最適化することは可能です。ここでは、アプリ開発の費用を安く抑えるための具体的な6つの方法を紹介します。

① 必要な機能を絞ってMVP開発から始める

コスト削減において最も効果的な方法の一つが、MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)開発というアプローチを取り入れることです。これは、最初からすべての機能を盛り込んだ完璧なアプリを目指すのではなく、「ユーザーの課題を解決できる最小限の機能」だけを実装したバージョンを、まずは迅速にリリースするという考え方です。

例えば、多機能なマッチングアプリを作りたい場合でも、最初は「プロフィール登録」と「シンプルな検索」、「メッセージ交換」というコア機能だけに絞って開発します。このMVPを市場に投入し、実際のユーザーの反応やフィードバックを収集します。そして、そのデータに基づいて、本当に必要とされている機能は何かを見極め、優先順位をつけて段階的に機能を追加・改善していくのです。

この手法により、初期開発コストを大幅に抑制できるだけでなく、「多額の費用をかけて開発したのに、全く使われない機能があった」という無駄な投資のリスクを最小限に抑えることができます。事業の不確実性が高い新規サービスほど、MVP開発は有効な戦略となります。

② 補助金や助成金を活用する

国や地方自治体は、中小企業のIT化や新規事業の創出を支援するため、様々な補助金・助成金制度を用意しています。これらの制度をうまく活用できれば、開発費用の2分の1から3分の2程度の補助を受けられる可能性があり、自己負担額を大幅に軽減できます。

アプリ開発で活用できる代表的な補助金には、以下のようなものがあります。

- ものづくり補助金: 革新的な製品・サービスの開発に必要な設備投資などを支援。

- IT導入補助金: 業務効率化や売上アップに繋がるITツールの導入を支援。EC機能を持つアプリなどが対象になることがあります。

- 事業再構築補助金: 新分野展開や事業転換など、思い切った事業の再構築を支援。

これらの補助金は公募期間が定められており、申請には詳細な事業計画書の作成が必要です。要件や補助額も年度によって変更されるため、常に公式サイトで最新情報を確認し、専門家(中小企業診断士など)に相談しながら準備を進めることをおすすめします。

③ ノーコード・ローコード開発を検討する

プログラミングを行わずにアプリを開発できる「ノーコード」や、最小限のコーディングで済む「ローコード」の開発ツールを活用するのも、コストを抑える有効な手段です。これらのツールを使えば、専門のエンジニアに依頼する場合に比べて、開発費用を10分の1以下に抑えられるケースもあります。

特に、以下のような目的の場合に有効です。

- 事業アイデアの検証を目的としたプロトタイプ(試作品)の作成

- 社内向けのシンプルな業務効率化ツール(日報管理、備品管理など)の開発

- MVPとして、まずはコア機能だけを素早くリリースしたい場合

ただし、ノーコード・ローコードには機能やデザイン、拡張性に大きな制約があります。複雑なロジックや独自性の高い機能、大規模なユーザー数を想定したサービスには不向きです。あくまで限定的な用途での選択肢と捉え、自社の目的と照らし合わせて慎重に検討しましょう。

④ オフショア開発を視野に入れる

オフショア開発とは、開発業務の一部または全部を、人件費が比較的安い海外の開発会社や現地法人に委託する手法です。主にベトナム、フィリピン、インドといった国々が委託先として選ばれることが多く、日本の開発会社に依頼するのに比べて人件費を半分以下に抑えられる可能性があります。

特に、大規模なプロジェクトで開発工数が多い場合に、そのコスト削減効果は大きくなります。しかし、言語や文化、商習慣の違いによるコミュニケーションの壁や、品質管理の難しさといった課題も存在します。円滑なプロジェクト進行のためには、日本語が堪能なブリッジSE(日本と現地の橋渡し役)がいる会社を選んだり、時差を考慮した密なコミュニケーション体制を構築したりする工夫が必要です。

⑤ 複数社から相見積もりを取る

これは、適正な価格で質の高い開発会社を見つけるための基本中の基本です。1社だけの見積もりでは、その金額が高いのか安いのか、妥当なのかを判断できません。最低でも3社程度の開発会社から相見積もりを取得し、それぞれの提案内容と金額を比較検討しましょう。

相見積もりを取ることで、自社が作りたいアプリのおおよその費用相場を把握できるだけでなく、各社の強みや提案力、担当者の対応などを比較できます。注意点として、単に金額が最も安い会社を選ぶのは危険です。なぜその金額で実現できるのか、見積もりの内訳は詳細か、品質保証の体制は整っているかなどをしっかりと確認し、総合的に判断することが重要です。

⑥ 個人・フリーランスへの依頼を検討する

開発したいアプリが比較的シンプルで小規模なものであれば、個人で活動するフリーランスのエンジニアに依頼することもコスト削減の選択肢となります。企業に比べて間接コストがかからないため、中小の開発会社に依頼するよりもさらに費用を抑えられる可能性があります。

ただし、前述の通り、フリーランスはスキルや信頼性に個人差が大きく、リスクも伴います。依頼する際は、クラウドソーシングサイトなどで過去の実績や評価を十分に確認し、可能であれば面談を行ってコミュニケーション能力や人柄も見極めることが不可欠です。契約内容や業務範囲、納期、支払い条件などを明確にした契約書を必ず取り交わすようにしましょう。

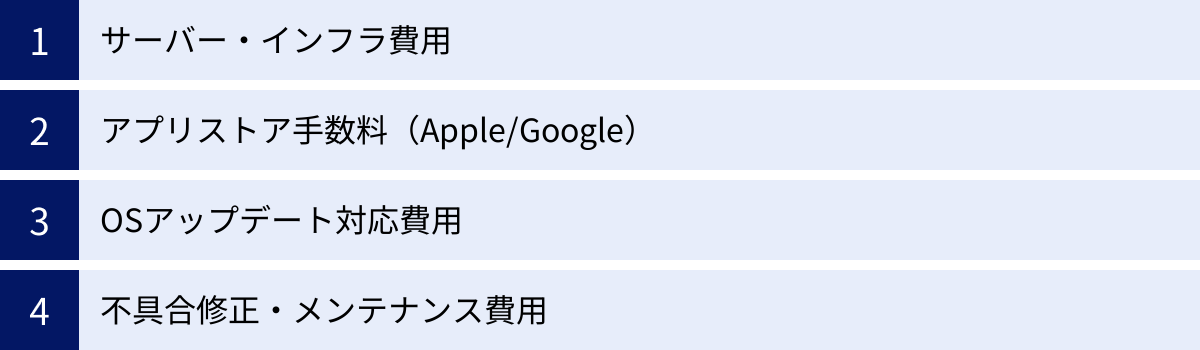

開発後にかかる運用・保守費用

アプリ開発は、リリースして終わりではありません。むしろ、リリースしてからが本当のスタートです。開発したアプリを安定して稼働させ、ユーザーに快適に使い続けてもらうためには、継続的な「運用・保守」が必要不可欠であり、そこには当然コスト(ランニングコスト)が発生します。この運用・保守費用を見落としていると、後々の資金計画が狂ってしまうため、開発予算と同時に必ず見積もっておきましょう。

一般的に、運用・保守費用は、年間で初期開発費用の15%〜20%が目安とされています。例えば、1,000万円かけて開発したアプリであれば、年間150万円〜200万円程度の運用・保守費用がかかる計算になります。この費用は、主に以下の項目で構成されます。

サーバー・インフラ費用

開発したアプリのデータやプログラムを保管し、ユーザーからのアクセスに応じて動作させるためのサーバーやデータベースの利用料です。現在では、自社で物理サーバーを保有するのではなく、AWS(Amazon Web Services)やGCP(Google Cloud Platform)、Microsoft Azureといったクラウドサービスを利用するのが一般的です。

これらのクラウドサービスの料金は、主に以下の要素によって決まる従量課金制です。

- データ転送量: ユーザーのアクセス数に比例します。

- データ保管量: ユーザーデータや画像・動画などの保存量に比例します。

- サーバーのスペック: CPUやメモリの性能に比例します。

アプリの人気が出てユーザー数やデータ量が増えれば、それに伴ってサーバー費用も増加していきます。サービスの規模にもよりますが、月額数万円から、大規模なサービスでは数十万円以上かかることもあります。

アプリストア手数料(Apple/Google)

アプリを公開・配布するためのプラットフォームであるApp StoreとGoogle Playの利用には、手数料や登録料がかかります。

- デベロッパーアカウント年間登録料:

- Apple Developer Program: 年間12,980円(2024年時点)

- Google Play Developer: 初回登録時に25米ドル(買い切り)

- アプリ内課金・有料アプリの売上に対する手数料:

ユーザーがアプリ内で行う課金(アイテム購入、サブスクリプションなど)や、有料アプリのダウンロードに対して、プラットフォーム事業者に手数料を支払う必要があります。基本的には売上の15%〜30%が手数料として徴収されます。

(参照:Apple Developer Program、Google Play Console ヘルプ)

この手数料は、アプリの収益モデルを考える上で非常に重要な要素となります。

OSアップデート対応費用

スマートフォンOSであるiOSとAndroidは、セキュリティ強化や新機能追加のため、年に1回以上のメジャーアップデートが行われます。このOSアップデートによって、既存のアプリが正常に動作しなくなったり、表示が崩れたりすることがあります。

そのため、OSの新バージョンがリリースされるたびに、アプリが問題なく動作するかを検証し、必要であればプログラムを修正する対応が必須となります。この対応を怠ると、アプリがストアから削除されたり、ユーザーからの低評価に繋がったりするリスクがあります。このOSアップデート対応は、保守契約に含まれていることが多く、年間の保守費用の中で賄われます。

不具合修正・メンテナンス費用

どれだけ入念にテストを行っても、リリース後に予期せぬ不具合(バグ)が見つかることは避けられません。ユーザーからの報告や監視によって発見されたバグを修正するための費用も、運用・保守コストに含まれます。

また、バグ修正だけでなく、ユーザーからの要望に応じた軽微な機能改善や、サーバーのセキュリティパッチ適用、利用しているライブラリのアップデートといった、アプリを健全な状態に保つための定期的なメンテナンス作業も発生します。これらの作業にかかる人件費が、保守費用の大部分を占めることになります。

これらの運用・保守費用を考慮せずに開発を進めると、「アプリは完成したけれど、運用する資金がない」という事態に陥りかねません。 開発会社に見積もりを依頼する際は、開発費用だけでなく、リリース後の運用・保守のサポート範囲とその費用についても、必ず詳細を確認するようにしましょう。

アプリ開発に活用できる補助金・助成金

アプリ開発には高額な初期投資が必要となるため、特に中小企業やスタートアップにとっては大きな負担となります。そこで活用を検討したいのが、国や地方自治体が提供する補助金・助成金制度です。これらの制度は、企業のIT化や生産性向上、新規事業への挑戦を後押しすることを目的としており、返済不要の資金で開発費用の一部を賄うことができます。ここでは、アプリ開発に活用できる可能性のある代表的な補助金を紹介します。

注意点: 補助金・助成金制度は、年度ごとに公募期間、要件、補助額などが変更される可能性があります。申請を検討する際は、必ず各制度の公式サイトで最新の公募要領を確認してください。

ものづくり補助金

「ものづくり補助金」は、正式名称を「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」といい、中小企業等が行う革新的な製品・サービス開発や生産プロセスの改善に必要な設備投資等を支援する制度です。

- 対象となる可能性のある事業:

- これまで世の中になかった新しいビジネスモデルを実現するアプリの開発

- AIやIoTといった先端技術を活用した業務改善アプリの開発

- 製造業における生産工程をDX化するための管理アプリの開発

- ポイント:

「ものづくり」という名称から製造業のイメージが強いですが、「革新的なサービス開発」も対象となっており、ソフトウェアやアプリ開発も補助対象に含まれます。ただし、単なる情報提供アプリなどではなく、事業に大きな変革をもたらすような「革新性」が求められます。 - 補助上限額・補助率:

申請する枠によって異なりますが、例えば「省力化(オーダーメイド)枠」では最大8,000万円(補助率1/2または2/3)など、非常に大きな支援が期待できます。

(参照:ものづくり補助金総合サイト)

IT導入補助金

「IT導入補助金」は、中小企業・小規模事業者等が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウェア、アプリ、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。

- 対象となる可能性のある事業:

- EC機能を持つアプリを導入して、新たな販路を開拓する

- 顧客管理(CRM)や予約管理機能を持つアプリを導入し、業務を効率化する

- ポイント:

この補助金は、ゼロからオリジナルのアプリを開発する「スクラッチ開発」は原則として対象外です。補助金の対象として登録されたITツール(パッケージソフトなど)を導入する場合に利用できる制度です。そのため、ECサイト構築パッケージなどを利用してアプリを開発するケースなどが該当します。自社が導入したいアプリが対象ツールになっているか、または開発を依頼する会社の提供するパッケージが対象ツールとして登録されているかを確認する必要があります。 - 補助上限額・補助率:

ECサイト構築などの機能を持つ場合は「デジタル化基盤導入枠」などで最大350万円(補助率2/3または3/4)の補助が受けられる可能性があります。

(参照:IT導入補助金2024 公式サイト)

事業再構築補助金

「事業再構築補助金」は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、思い切った事業再構築に挑戦する中小企業等を支援する制度です。新分野展開、事業転換、業種転換など、大きな経営判断を伴う取り組みが対象となります。

- 対象となる可能性のある事業:

- 飲食店が、店舗営業からデリバリー専門のビジネスモデルに転換するため、独自の注文・配達管理アプリを開発する

- 対面でのサービス提供が主だった事業者が、オンラインで完結する新たなサービスをアプリで提供する

- ポイント:

補助額が大きい分、単なる新商品開発ではなく、既存事業とは異なる分野への挑戦といった、大きな事業構造の転換が求められます。アプリ開発が、その事業再構築の中心的な役割を担う場合に、対象となる可能性があります。申請には、認定経営革新等支援機関(金融機関や税理士など)との連携が必須となります。 - 補助上限額・補助率:

申請枠や従業員規模によって大きく異なりますが、最大で1億円を超える大規模な支援も設定されています。

(参照:事業再構築補助金 公式サイト)

これらの補助金を活用するには、綿密な事業計画と申請書類の準備が必要です。ハードルは決して低くありませんが、採択されれば資金的な負担を大幅に軽減できる強力な手段です。

アプリ開発を依頼する際の注意点

アプリ開発は、発注者と開発会社が一体となって進める共同プロジェクトです。プロジェクトを成功に導き、理想のアプリを予算内で実現するためには、発注者側もいくつかの重要なポイントを意識しておく必要があります。ここでは、開発会社に依頼する際に特に注意すべき4つの点について解説します。

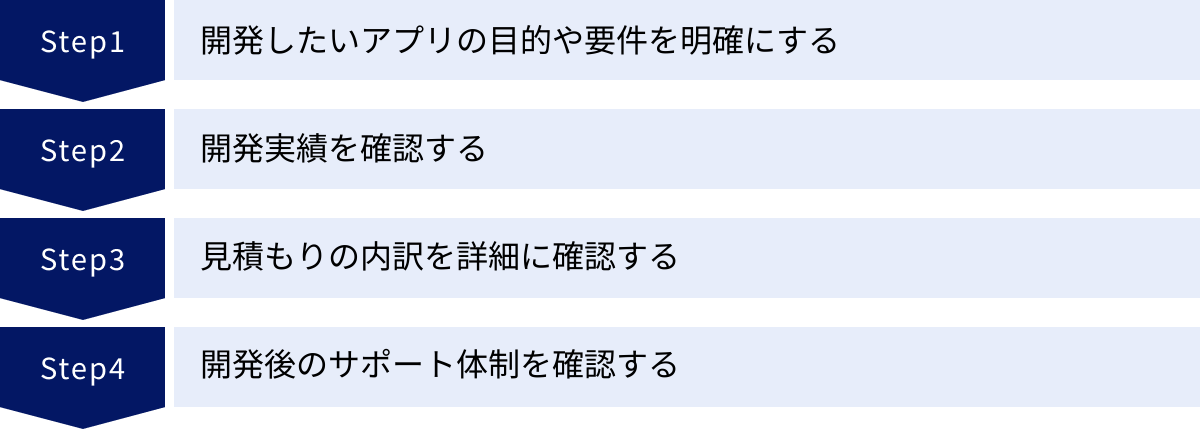

開発したいアプリの目的や要件を明確にする

開発会社に相談する前に、「なぜアプリを作りたいのか」「そのアプリで誰の、どんな課題を解決したいのか」という根本的な目的を、社内で徹底的に議論し、言語化しておくことが最も重要です。

目的が曖昧なまま「とりあえず流行っているからECアプリを作りたい」といった相談をしても、開発会社は的確な提案ができず、見積もりの精度も著しく低下します。結果として、開発途中で「本当に作りたかったものと違う」といった認識の齟齬が生まれ、プロジェクトが迷走する原因となります。

最低限、以下の点については自分たちの言葉で説明できるように整理しておきましょう。

- アプリ開発の目的・ゴール: (例: 既存顧客のリピート率を20%向上させたい)

- ターゲットユーザー: (例: 30代の働く女性)

- ユーザーが抱える課題: (例: 毎日の献立を考えるのが面倒)

- アプリが提供する解決策: (例: 1週間の献立を自動で提案し、必要な食材リストを作成する)

- 必須と考える主要機能: (例: 献立提案機能、買い物リスト機能、アレルギー登録機能)

これらの情報が明確であればあるほど、開発会社は具体的な提案をしやすくなり、より正確な見積もりを算出できます。

開発実績を確認する

依頼を検討している開発会社が、自社が作りたいアプリのジャンルや技術領域において、十分な開発実績を持っているかを必ず確認しましょう。多くの開発会社は、自社のWebサイトにこれまでの開発実績(ポートフォリオ)を掲載しています。

例えば、ECアプリの開発を依頼したいのであれば、ECアプリの開発経験が豊富な会社を選ぶべきです。マッチングアプリであれば、マッチング機能やチャット機能の開発実績がある会社が望ましいでしょう。

実績を確認する際は、単に「作ったことがある」というだけでなく、

- どのような課題に対して、どういった機能で解決したのか

- UI/UXデザインのクオリティはどうか

- リリース後の成果(ダウンロード数や売上など、公開されていれば)はどうか

といった視点で深く掘り下げて確認することが重要です。類似案件の実績が豊富な会社は、業界特有の課題や成功のポイントを熟知しているため、より質の高い提案が期待できます。

見積もりの内訳を詳細に確認する

複数社から相見積もりを取った際、提示された見積書を注意深く比較検討することが大切です。ここで見るべきは、総額の安さだけではありません。「何にどれくらいの費用(工数)がかかるのか」という内訳が、詳細かつ明確に記載されているかを確認してください。

良い見積もりは、「企画・要件定義」「デザイン」「〇〇機能開発」「テスト」といった項目ごとに、想定される工数(人日や人月)と単価が記載されており、なぜその金額になるのかが論理的に説明できます。一方で、「アプリ開発一式 〇〇円」といったどんぶり勘定の見積もりを提示してくる会社は、後から「この機能は含まれていませんでした」と追加費用を請求してくる可能性があるため注意が必要です。

見積もりの内容に少しでも不明な点があれば、遠慮せずに質問し、担当者が納得のいく説明をしてくれるかどうかで、その会社の信頼性も判断できます。

開発後のサポート体制を確認する

アプリはリリースして終わりではなく、その後の運用・保守が非常に重要です。開発を依頼する段階で、リリース後のサポート体制がどうなっているのかを必ず確認しておきましょう。

具体的には、以下の点について契約前に明確にしておく必要があります。

- 保守契約の範囲: どこまでの作業を月額の保守費用に含んでくれるのか。(例: サーバー監視、バグ修正、OSアップデート対応など)

- 保守契約の費用: 月額または年額でいくらかかるのか。

- 障害発生時の対応: 緊急の不具合が発生した場合、どのくらいの時間で対応してくれるのか。連絡方法や受付時間はどうなっているか。

- 機能追加・改善の対応: リリース後に機能を追加したい場合、どのようなフローと料金体系で対応してくれるのか。

開発は安くても、保守費用が非常に高額だったり、サポート体制が手薄だったりするケースもあります。開発から運用まで、長期的なパートナーとして付き合っていける会社かどうかという視点で選ぶことが、事業の継続的な成功に繋がります。

アプリ開発の費用に関するよくある質問

アプリ開発を初めて検討する方から寄せられる、費用に関する代表的な質問とその回答をまとめました。

見積もりは無料でもらえますか?

はい、ほとんどの開発会社では、相見積もりの段階での簡易的な見積もりは無料で対応してくれます。 発注者側が作成した簡単な要件リストやRFP(提案依頼書)を基に、概算の費用とスケジュールを提示してもらうことができます。

ただし、注意が必要なのは、より詳細な見積もりや、具体的な提案書の作成を依頼する場合です。この段階では、開発会社側も専門のディレクターやエンジニアが時間をかけてヒアリングや調査を行うため、「要件定義」フェーズの一部と見なされ、有料となるケースがあります。 一般的には、数社と無料で相談し、感触の良かった1〜2社に絞り込んでから、有料で詳細な要件定義や提案作成に進むという流れが多いです。どこからが有料になるのかは、必ず事前に確認するようにしましょう。

開発期間はどれくらいかかりますか?

開発期間も費用と同様、アプリの規模や機能の複雑さによって大きく変動します。あくまで一般的な目安ですが、以下のようになります。

- シンプルなアプリ(機能が少ないツール系など): 3ヶ月〜6ヶ月程度

- 標準的なアプリ(EC、SNS、マッチングなど): 6ヶ月〜1年程度

- 大規模・複雑なアプリ(大規模システム連携、ゲームなど): 1年以上

この期間には、企画・要件定義から設計、デザイン、開発、テスト、そしてアプリストアの審査まで、すべての工程が含まれます。特に、発注者側の仕様決定やフィードバックに時間がかかると、その分だけ期間は延長されます。スムーズにプロジェクトを進めるためには、発注者側も迅速な意思決定を心がけることが重要です。

個人でもアプリ開発を依頼できますか?

はい、個人の方でもアプリ開発を依頼することは全く問題ありません。 多くの開発会社は、依頼主が法人か個人かを問わず対応しています。

ただし、個人の場合は予算が限られているケースが多いため、依頼先を慎重に選ぶ必要があります。大手開発会社では予算的に難しいことが多いため、中小・ベンチャーの開発会社や、個人で活動するフリーランスが主な依頼先の候補となるでしょう。個人のアイデアを形にしたい場合、まずはMVP開発(実用最小限の製品開発)からスタートし、低予算でスピーディーにリリースを目指すことを提案してくれるような、柔軟な対応ができる開発会社やフリーランスを探すのがおすすめです。

デザインだけを依頼することは可能ですか?

はい、可能です。 アプリ開発のプロジェクトにおいて、「デザイン(UI/UX設計)」と「開発(プログラミング)」を別々の会社やフリーランスに依頼することは一般的です。

世の中には、UI/UXデザインを専門に手がけるデザイン会社や、フリーランスのUI/UXデザイナーが数多く存在します。もし、デザインに強いこだわりがあり、特定のデザイナーに依頼したい場合や、社内に開発チームはいるがデザインリソースが不足している場合などは、デザイン工程だけを切り出して外部に委託する選択肢は有効です。

その場合、デザイナーが作成したデザインカンプや仕様書を、開発チームに正確に引き継ぐためのコミュニケーションが非常に重要になります。デザインと開発の担当者同士が密に連携できる体制を構築することが、プロジェクト成功の鍵となります。