現代のビジネス環境は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の加速、グローバルな競争の激化、そして深刻化する人手不足など、数多くの複雑な課題に直面しています。このような状況下で、企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するためには、勘や経験だけに頼る従来型の意思決定から脱却し、データに基づいた科学的なアプローチを取り入れることが不可欠です。

その解決策の一つとして、今、大きな注目を集めているのが「数理最適化」という技術です。数理最適化は、ビジネス上のさまざまな制約の中で、利益や効率といった特定の目標を最大化、あるいはコストや時間といった目標を最小化するための「最良の答え」を数学的に導き出す手法です。

この記事では、「数理最適化」という言葉を初めて聞く方から、ビジネスへの導入を検討している方までを対象に、その基本的な概念から、AIや機械学習との違い、具体的な活用事例、導入のメリット・デメリット、成功のポイントまでを網羅的に解説します。この記事を通じて、数理最適化がどのように私たちの身の回りの課題を解決し、ビジネスの未来を切り拓く力を持っているのかを深く理解できるでしょう。

目次

数理最適化とは

数理最適化(Mathematical Optimization)とは、ある目的を達成するために、与えられた制約条件の中で、最も良い解(最適解)を数学的なアプローチで見つけ出す手法のことです。オペレーションズ・リサーチ(OR)という学問分野の中核をなす技術であり、限られたリソース(人、モノ、金、時間など)をいかに効率的に配分するかという、古くからある経営課題に対する強力な解決策となります。

少し難しく聞こえるかもしれませんが、私たちは日常生活の中で、無意識に数理最適化に近い考え方をしています。例えば、「今日の夕食は、冷蔵庫にある食材(制約条件)で、家族の満足度が最も高くなる(目的の最大化)献立を考えよう」とか、「旅行の計画で、限られた予算と日数(制約条件)の中で、できるだけ多くの観光地を巡る(目的の最大化)ルートを考えよう」といった思考は、まさに数理最適化の考え方そのものです。

数理最適化は、こうした思考プロセスを、コンピュータが計算できる「数式」の形に落とし込んで、人間では到底考えつかないような膨大な数の選択肢の中から、 mathematically(数学的に)最良の答えを導き出します。

この「数式」への落とし込み(モデリング)は、主に3つの要素で構成されます。

- 目的関数 (Objective Function)

これは、「何を最大化、または最小化したいのか」という目的を数式で表したものです。ビジネスシーンであれば、「利益」「売上」「生産量」などが最大化の対象となり、「コスト」「時間」「移動距離」「廃棄ロス」などが最小化の対象となります。例えば、製品A(利益100円)と製品B(利益150円)を生産する場合、目的関数は「利益 = 100 × (製品Aの生産数) + 150 × (製品Bの生産数)」のように表せます。この式の値を最大にすることが目標となります。 - 決定変数 (Decision Variables)

これは、最適化するために「何を決めたいのか」という、操作可能な変数のことです。上記の例で言えば、「製品Aの生産数」と「製品Bの生産数」が決定変数にあたります。配送計画であれば「各トラックがどのルートを通るか」、シフト作成であれば「どのスタッフがどの時間帯に働くか」が決定変数となります。数理最適化は、これらの決定変数の最適な値を求めるプロセスです。 - 制約条件 (Constraints)

これは、決定変数が満たさなければならない現実世界のさまざまな「ルール」や「制限」を数式で表したものです。これがあることで、問題が現実的なものになります。例えば、先の生産計画の例では、以下のような制約が考えられます。- 工場の機械Aは1日に8時間しか稼働できない(時間的制約)

- 製品Aの生産には原材料Xが2kg、製品Bには3kg必要だが、原材料Xの在庫は100kgしかない(物理的制約)

- 製品Bは最低でも10個は生産しなければならないという取引先との契約がある(契約上の制約)

これらの制約を数式で表現し、その全ての条件を満たす範囲内で、目的関数の値を最大(または最小)にする決定変数の組み合わせを見つけ出すのが、数理最適化の役割です。

まとめると、数理最適化とは、現実世界の複雑な問題を「目的関数」「決定変数」「制約条件」という3つの要素からなる数学モデルに変換(定式化)し、そのモデルをコンピュータ(最適化ソルバー)で解くことによって、無数の選択肢の中から客観的かつ論理的に「最善の一手」を導き出す科学的なアプローチであると言えます。これにより、従来は熟練者の勘と経験に頼らざるを得なかった複雑な意思決定を、データに基づいて高速かつ高精度に行えるようになります。

数理最適化でできること

数理最適化が具体的に何を実現するのか、その能力は大きく分けて「目的となる数値を最大化または最小化する」ことと、「守るべき条件(制約)を満たす」ことの2つに集約されます。これらは表裏一体の関係にあり、両者を組み合わせることで、現実の複雑な課題に対応します。

目的となる数値を最大化または最小化する

数理最適化の最も中心的な役割は、設定された目標(目的関数)を最大化、あるいは最小化することです。これにより、企業活動における様々な指標を改善し、経営効率を向上させます。

【最大化できることの具体例】

- 利益・売上: どの製品を、どの市場で、いくらで、どれだけ販売すれば全体の利益が最大になるか、といった販売戦略の立案。あるいは、限られた広告予算をどの媒体にどれだけ配分すれば、売上への貢献が最大になるか、といったマーケティング計画の策定。

- 生産量・稼働率: 工場の生産ラインにおいて、機械の稼働時間や人員の配置をどのように組み合わせれば、全体の生産量を最大化できるか、といった生産スケジュールの作成。

- 顧客満足度: コールセンターにおいて、オペレーターのスキルや対応履歴を考慮し、顧客からの問い合わせに対して最も満足度の高い対応が期待できるオペレーターを割り当てる。

- 積載率: トラックやコンテナへの荷物の積み方を工夫し、デッドスペースをなくすことで、一度に運べる荷物の量(積載率)を最大化する。

これらの「最大化」は、単一の要素だけを追求するわけではありません。例えば、売上を最大化しようとしても、それに伴ってコストが膨大にかかってしまっては意味がありません。数理最適化は、コストや生産能力といった様々な制約を考慮した上で、現実的に達成可能な範囲での最大値を見つけ出す点に強みがあります。

【最小化できることの具体例】

- コスト: 複数の工場から複数の倉庫へ製品を輸送する際に、どの工場からどの倉庫へどれだけ輸送すれば、総輸送コストが最小になるか、といった物流ネットワークの設計。人件費、燃料費、原材料費、在庫保管費など、あらゆるコストが対象となります。

- 時間・距離: 多数の配送先を回るトラックの巡回ルートを計算し、総走行距離や総移動時間を最小化する。これは燃料費の削減だけでなく、CO2排出量の削減にも繋がります。また、工場の生産工程における段取り替えの時間を最小化することも可能です。

- 在庫量: 需要予測と連携し、欠品を起こさずに、かつ過剰在庫も持たない最適な在庫水準を維持する。これにより、保管コストや廃棄ロスを最小限に抑えます。

- リスク: 金融分野において、特定のリスク許容度の範囲内で、ポートフォリオ(資産の組み合わせ)の価格変動リスクを最小化する。

これらの「最小化」は、ビジネスの非効率な部分を徹底的に排除し、スリムで強靭な経営体質を構築するために不可欠です。コストや時間といった目に見える指標だけでなく、機会損失や環境負荷といった目に見えない損失を最小化することにも貢献します。

守るべき条件(制約)を満たす

目的の最大化・最小化を追求する上で、絶対に守らなければならないのが「制約条件」です。もし制約がなければ、「無限の予算で、無限の時間を使って、利益を最大化する」といった非現実的な答えが出てきてしまいます。数理最適化の真価は、この複雑で多様な制約条件をすべてクリアした上で、最良の解を提示できる点にあります。

制約条件は、ビジネスの現場に存在するあらゆるルールや物理的な限界を反映します。

- 物理的・資源的制約:

- 「トラックの最大積載量は2トンまで」

- 「倉庫の保管スペースは1000平方メートルしかない」

- 「機械Aの1日の最大生産能力は500個である」

- 「プロジェクトに使える予算は500万円まで」

- 時間的制約:

- 「製品Aは金曜日の17時までに納品しなければならない」

- 「店舗の営業時間は9時から21時まで」

- 「ドライバーの連続運転時間は4時間以内」

- 法律・規則・契約上の制約:

- 「従業員の勤務間インターバルは11時間以上確保しなければならない」(労働基準法)

- 「CO2排出量を前年比5%削減するという目標がある」(環境規制)

- 「A社には最低でも月間100ユニットを供給する契約になっている」(契約条件)

- 業務上のノウハウや暗黙のルール:

- 「新人スタッフは、必ずベテランスタッフとペアでシフトに入れる」

- 「危険物を扱う作業には、有資格者を必ず1名以上配置する」

- 「機械Aのメンテナンス後は、必ず30分間の試運転を行う」

これらの制約条件を正確に把握し、数式としてモデルに組み込む(定式化する)プロセスが、数理最適化プロジェクトの成功を左右する最も重要なステップです。現場の担当者への丁寧なヒアリングを通じて、見落とされがちな暗黙のルールまで洗い出し、モデルに反映させる必要があります。

このように、数理最適化は、単に計算するだけでなく、複雑に絡み合った現実世界の制約を解きほぐし、その中で実現可能な最善の道筋を照らし出す、強力な意思決定支援ツールなのです。

AI・機械学習との違い

近年、「AI(人工知能)」という言葉がバズワードとなり、多くの技術がAIの一括りにされがちですが、「数理最適化」と「機械学習」は、得意なことや目的が異なる、似て非なる技術です。両者の違いを正しく理解することは、ビジネス課題に対して適切な技術を選定する上で非常に重要です。

端的に言えば、機械学習が過去のデータから未来を「予測」したり、データを「分類」したりするのが得意であるのに対し、数理最適化はその予測結果や与えられた条件の下で、最良の行動を「決定」するのが得意です。

| 項目 | 数理最適化 | 機械学習 |

|---|---|---|

| 目的 | 最適な「意思決定」を行う | データから「予測・分類」を行う |

| 得意なこと | 膨大な選択肢から制約を満たす最良の解を見つけること(計画、スケジューリング、割り当て、ルート探索など) | 大量のデータからパターンを学習し、未知のデータを予測・分類すること(需要予測、画像認識、自然言語処理など) |

| インプット | 目的関数、決定変数、制約条件 | 大量の学習データ(教師あり/なしデータ) |

| アウトプット | 最適解(例:具体的な生産計画、配送ルート、勤務シフト) | 予測モデル、予測値、分類結果、異常検知など |

| 思考プロセス | 演繹的アプローチ(ルールに基づいて論理的に解を導く) | 帰納的アプローチ(データからパターンやルールを見つけ出す) |

| キーワード | 計画、スケジューリング、割り当て、ルート、組み合わせ | 予測、分類、認識、推薦、クラスタリング |

機械学習の役割:What will happen?(何が起こるか?)

機械学習は、大量の過去データ(ビッグデータ)をアルゴリズムに学習させることで、データに潜むパターンや相関関係を見つけ出します。その学習済みモデルを使って、以下のようなタスクを実行します。

- 予測: 過去の売上データや天候、イベント情報などから、来月の商品の需要量を予測する。工場のセンサーデータから、機械が故障する時期を予測する。

- 分類: 顧客の購買履歴やWeb行動履歴から、その顧客が「優良顧客」「離反予備軍」のどちらに属するかを分類する。メールがスパムか否かを判定する。

- 認識: 画像に写っているのが「犬」なのか「猫」なのかを認識する。音声データをテキストに変換する。

このように、機械学習は「これから何が起こりそうか」「これは何なのか」といった、現状分析や未来予測に関するインサイト(洞察)を提供します。しかし、機械学習は「予測した需要に対して、具体的にどう行動すべきか」という最適なアクションプランまでは提示してくれません。

数理最適化の役割:What to do?(何をすべきか?)

そこで登場するのが数理最適化です。数理最適化は、機械学習によって得られた予測結果を入力情報の一つとして活用し、具体的なアクションを決定します。

例えば、以下のような連携が考えられます。

- 【機械学習】 過去のデータから、各店舗の来週の商品Aの需要量を予測する。

- 【数理最適化】 その予測された需要量をインプット情報(制約の一部)として受け取る。そして、各工場の生産能力、倉庫の在庫量、輸送コストといった他の制約条件をすべて考慮した上で、「どの工場で何個生産し、どの店舗に何個配送すれば、全体のコストが最小になるか」という最適な生産・輸送計画を決定する。

この例のように、機械学習が「予測」という精度の高いインプットを提供し、数理最適化がそのインプットに基づいて「最適化」という最良のアウトプット(実行計画)を生み出すという関係性は、非常に強力であり、現代のデータドリブンな意思決定の中核を担っています。

両者の関係を整理すると、「予測(機械学習)なくして最適化(数理最適化)なし、最適化なくして予測はアクションに繋がらない」と言えます。どちらか一方が優れているというわけではなく、解決したい課題に応じて両者を適切に使い分け、あるいは連携させることが、ビジネス価値を最大化する鍵となるのです。

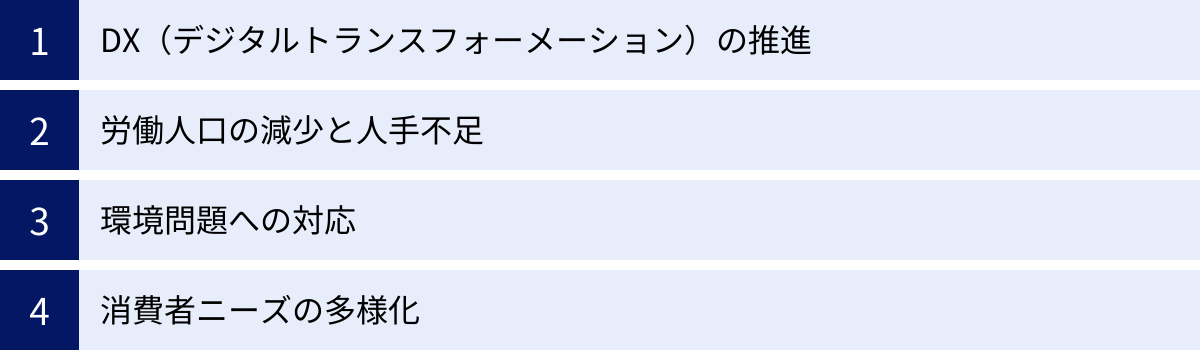

数理最適化が注目される背景

数理最適化という学問自体は第二次世界大戦中に軍事作戦の効率化のために誕生したもので、決して新しい技術ではありません。しかし、近年になって再びビジネスの現場で大きな注目を集めています。その背景には、現代の企業が直面する複数の深刻な社会・経済的課題が存在します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

多くの企業がDXを経営の最重要課題として掲げています。DXの本質は、単にITツールを導入することではなく、データとデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスそのものを変革し、新たな価値を創出することにあります。

IoTデバイスや各種業務システムから、これまで取得できなかったような膨大かつ多様なデータ(ビッグデータ)がリアルタイムに収集できるようになりました。しかし、データを集めるだけでは意味がありません。そのデータをいかにして「価値」に変えるかが問われます。

数理最適化は、この収集されたデータを意思決定に直結させるための強力なエンジンとなります。例えば、工場のセンサーデータを活用して各設備の生産能力をリアルタイムに把握し、それを制約条件として最適な生産スケジュールを毎時更新するといった、従来では考えられなかった高度なデータ活用が可能になります。DXによって得られたデータを、具体的なコスト削減や利益向上といった経営インパクトに変換する上で、数理最適化は不可欠な役割を担っているのです。

労働人口の減少と人手不足

日本は、少子高齢化の進行により、生産年齢人口の減少という構造的な課題に直面しています。特に、物流、製造、建設、小売、介護といった業界では人手不足が深刻化しており、限られた人員でいかに生産性を維持・向上させるかが死活問題となっています。

これまで、複雑な計画立案業務(例:配送計画、生産計画、勤務シフト作成など)は、長年の経験とノウハウを持つ一部の熟練担当者の「匠の技」に依存してきました。しかし、これらの熟練者の高齢化や退職が進むことで、そのノウハウが失われる「2025年の崖」といった問題も指摘されています。

数理最適化は、こうした属人化していた業務を自動化・最適化するための有効な手段です。熟練者が暗黙知として持っていたノウハウを「制約条件」として数式に落とし込むことで、誰でも短時間で、熟練者と同等かそれ以上の質の高い計画を立案できるようになります。これにより、業務の属人化を解消し、少ない人数でも高いパフォーマンスを発揮できる体制を構築できます。

環境問題への対応

SDGs(持続可能な開発目標)やカーボンニュートラルへの取り組みが世界的な潮流となる中、企業には経済的な利益追求だけでなく、環境負荷の低減といった社会的責任を果たすことが強く求められています。

数理最適化は、この環境問題への対応においても大きな力を発揮します。

- CO2排出量の削減: 配送ルートを最適化してトラックの走行距離を短縮することは、燃料費の削減に直結するだけでなく、CO2排出量の削減にも繋がります。

- エネルギー消費量の削減: 工場の生産スケジュールや設備の稼働計画を最適化することで、電力などのエネルギー消費を最小限に抑えられます。

- 廃棄ロスの削減: 需要予測と連携して在庫を最適化することで、食品ロスや製品の廃棄を大幅に削減できます。

このように、数理最適化は「経済合理性」と「環境への配慮」という、時にトレードオフになりがちな2つの目標を両立させるための具体的な道筋を示してくれます。企業のサステナビリティ経営を推進する上で、欠かせない技術となりつつあります。

消費者ニーズの多様化

現代の消費者は、インターネットやSNSの普及により、多種多様な情報にアクセスできるようになりました。その結果、画一的な製品やサービスでは満足せず、自身のライフスタイルや価値観に合った、よりパーソナライズされたものを求める傾向が強まっています。

このような消費者ニーズの多様化に対応するため、企業は従来の「大量生産・大量消費」モデルから、「多品種少量生産」や「マスカスタマイゼーション」へとシフトする必要に迫られています。しかし、扱う製品の種類やサービスメニューが増えれば増えるほど、生産計画や在庫管理、サプライチェーンは指数関数的に複雑化します。

数理最適化は、こうした複雑怪奇な条件下での最適なリソース配分を可能にします。例えば、数千、数万ものSKU(最小管理単位)を抱えるアパレル業界において、各店舗の特性や顧客層に合わせてどの商品をどれだけ配置するか、といった難解な問題を解決に導きます。複雑化・高度化する市場の要求に応え、競争力を維持していくために、人間の頭脳だけでは限界のある計画立案をサポートする数理最適化の重要性が高まっています。

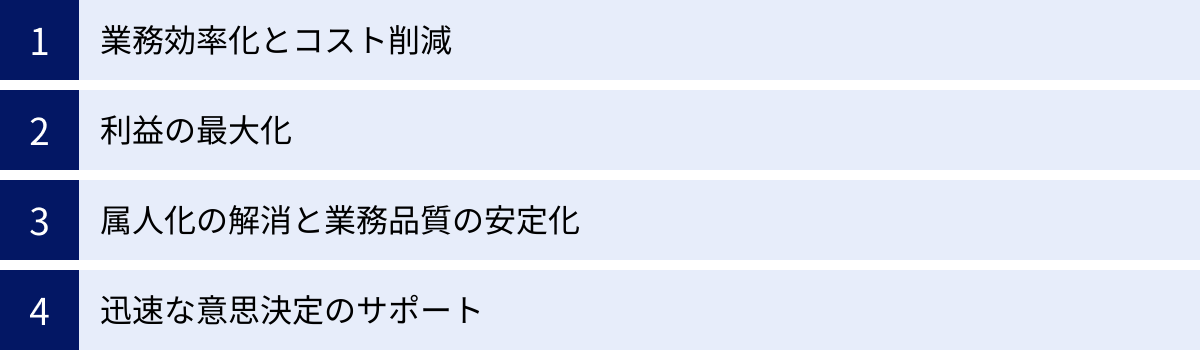

数理最適化を導入する4つのメリット

数理最適化をビジネスに導入することは、単なる業務のデジタル化に留まらず、経営の根幹に関わる多くのメリットをもたらします。ここでは、代表的な4つのメリットについて詳しく解説します。

① 業務効率化とコスト削減

これは数理最適化がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットです。人間では見つけ出すことが困難な非効率な部分を徹底的に洗い出し、コスト構造を抜本的に改善します。

- 物流コストの削減: 配送計画の最適化により、トラックの総走行距離を短縮し、燃料費や高速道路料金を削減します。また、積載率を向上させることで、トラックの台数そのものを減らし、車両費や人件費の削減にも繋がります。

- 人件費の削減: 勤務シフト作成を最適化することで、各時間帯に必要な人員を過不足なく配置し、無駄な残業代や人件費を抑制します。また、これまで数時間〜数日かかっていた計画立案業務自体が数分〜数十分で完了するため、計画担当者の工数を大幅に削減し、より付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。

- 在庫コストの削減: 在庫量を最適化することで、倉庫の保管コストや、品質劣化・陳腐化による廃棄コストを大幅に削減できます。特に、賞味期限のある食品や、流行のサイクルが速いアパレル製品などでは絶大な効果を発揮します。

- 生産コストの削減: 生産計画を最適化し、機械の段取り替え回数やアイドルタイム(非稼働時間)を最小化することで、生産効率を高め、単位あたりの生産コストを低減します。

これらのコスト削減効果は、一度システムを導入すれば継続的に享受できるため、企業の収益性を大きく向上させる要因となります。

② 利益の最大化

数理最適化は、コスト削減という「守り」の側面だけでなく、売上や利益を向上させる「攻め」の経営にも貢献します。

- 販売機会の最大化: 需要予測と連携した在庫最適化は、欠品による販売機会の損失を防ぎます。特に、需要の変動が激しい商品において、売れるチャンスを逃さない体制を構築できます。

- 収益性の高い製品構成の決定: 複数の製品ラインナップを持つ製造業において、各製品の利益率、生産能力、市場の需要などを考慮し、全体の利益が最大となる製品の生産ミックスを決定します。

- 価格戦略の最適化(プライシング): 競合の価格、需要の弾力性、在庫状況などに基づいて、利益が最大になるような動的な価格設定(ダイナミックプライシング)を実現します。航空券やホテルの宿泊料金などがその代表例です。

- マーケティングROIの最大化: 限られた広告予算を、どの広告チャネル(テレビ、Web、SNSなど)に、どのタイミングで、どれだけ配分すれば、広告費用対効果(ROAS)が最大になるかを算出します。

このように、数理最適化は、複雑な要因が絡み合う中で、最も儲かる選択肢は何かという問いに対して、データに基づいた客観的な答えを提示します。

③ 属人化の解消と業務品質の安定化

多くの企業では、配送、生産、シフトなどの計画業務が、特定のベテラン担当者の「勘と経験」に大きく依存しています。これは、その担当者がいなければ業務が回らないという大きなリスクを抱えている状態です。

数理最適化を導入するプロセスでは、まずベテラン担当者にヒアリングを行い、彼らが無意識のうちに行っている思考プロセスや判断基準、守っている暗黙のルールを徹底的に洗い出し、それらを「制約条件」として明文化・数式化します。

このプロセスを経ることで、これまで個人の頭の中にしかなかった「匠の技」が、企業の共有資産である「形式知」へと変わります。その結果、以下のようなメリットが生まれます。

- ノウハウの継承: ベテラン担当者が退職や異動をしても、業務品質が低下するリスクを大幅に低減できます。

- 業務の標準化: 誰が計画を立案しても、常に一定水準以上の質の高いアウトプットが得られるようになり、業務品質が安定します。

- 新人の即戦力化: 新しく配属された担当者でも、システムを使うことで、短期間でベテラン並みの計画を立案できるようになります。

これにより、組織全体の業務遂行能力が底上げされ、持続可能な事業運営が可能になります。

④ 迅速な意思決定のサポート

ビジネス環境は常に変化しています。急な大口受注、原材料の納期遅れ、配送トラックの故障、悪天候による交通網の麻痺など、予期せぬトラブルは日常茶飯事です。

このような不測の事態が発生した際、人間がゼロから計画を練り直すには多大な時間と労力がかかります。最善の対応策を見つけ出す前に、状況が悪化してしまうことも少なくありません。

数理最適化システムがあれば、変更された条件(例:「トラックAが使用不可になった」「道路Bが通行止めになった」)をシステムに再入力するだけで、コンピュータが瞬時に再計算を行い、新たな状況下での最適な代替案を提示します。

この能力は、企業の「レジリエンス(回復力、しなやかさ)」を飛躍的に高めます。

- 機会損失の最小化: 急な受注にも迅速に対応し、ビジネスチャンスを逃しません。

- リスクの低減: トラブル発生時の影響を最小限に抑えるための最適なリカバリープランを即座に得られます。

- シナリオプランニング: 「もし、燃料費が10%上昇したら、どの輸送ルートが最適になるか?」といった「What-if分析」を容易に行い、将来のリスクに備えた事前検討が可能になります。

変化の激しい時代において、データに基づいた迅速かつ最適な意思決定を可能にする数理最適化は、企業の競争優位性を左右する重要な要素と言えるでしょう。

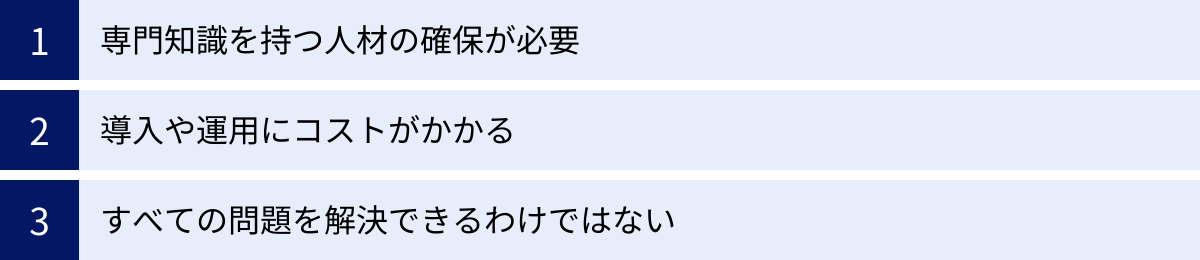

数理最適化のデメリットと注意点

数理最適化は多くのメリットをもたらす強力なツールですが、導入にあたってはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、プロジェクトを成功に導く鍵となります。

専門知識を持つ人材の確保が必要

数理最適化を導入する上で、最も大きなハードルとなるのが専門人材の確保です。数理最適化プロジェクトを推進するには、単にITスキルがあるだけでは不十分で、以下のような複合的なスキルセットが求められます。

- ビジネス課題の理解力: 現場の業務を深く理解し、何が本質的な課題なのかを見抜く力。

- モデリング(定式化)能力: 現場の複雑な業務要件や制約をヒアリングし、それを「目的関数」や「制約条件」といった数学の言葉(数式)に正確に翻訳する能力。この定式化の質が、最適化結果の精度を直接的に左右するため、最も重要かつ高度なスキルとされています。

- 最適化ソルバーに関する知識: GurobiやCPLEXといった専門の最適化ソフトウェア(ソルバー)を使いこなす技術的な知識。

- データサイエンスの素養: 最適化のインプットとなるデータを分析・前処理する能力や、機械学習との連携を視野に入れた設計能力。

これらのスキルを併せ持つ人材(OR/MSエンジニア、データサイエンティストなど)は市場で非常に希少であり、採用や育成には多大なコストと時間がかかります。

【対策】

- 外部専門家の活用: 自社での人材確保が難しい場合は、無理に内製化にこだわらず、数理最適化を専門とするコンサルティング会社やITベンダーの支援を受けるのが現実的な選択肢です。

- GUIベースのツールの検討: 近年では、プログラミングや数式の知識がなくても、画面操作で比較的容易に最適化モデルを構築できるツールも登場しています。ただし、複雑な問題には対応しきれない場合があるため、解決したい課題のレベルに応じて選定する必要があります。

- 人材育成への投資: 長期的な視点に立ち、社内で専門人材を育成するための研修プログラムやOJTの機会を設けることも重要です。

導入や運用にコストがかかる

数理最適化システムの導入は、決して安価な投資ではありません。以下のような様々なコストが発生します。

- 初期導入コスト:

- コンサルティング費用: 課題のヒアリング、要件定義、定式化などを外部の専門家に依頼する場合に発生します。

- ソフトウェアライセンス費用: GurobiやCPLEXといった高性能な商用最適化ソルバーを利用する場合、ライセンス料が必要となります。

- システム開発費用: 最適化エンジンを組み込んだ業務システムの開発や、既存システムとの連携インターフェースの開発にかかる費用です。

- 運用・保守コスト:

- サーバー費用: 最適化計算を行うための高性能なサーバーの維持費やクラウドサービスの利用料。

- 保守費用: システムの定期的なメンテナンス、アップデート、トラブル対応にかかる費用。

- データメンテナンス費用: 最適化の精度を維持するためには、インプットとなるデータを常に最新かつ正確な状態に保つ必要があり、そのための維持管理コストがかかります。

【対策】

- ROI(投資対効果)の試算: 導入によってどれだけのコスト削減や利益向上が見込めるのかを事前に詳細に試算し、投資の妥当性を経営層に明確に説明することが不可欠です。

- PoC(概念実証)の実施: 本格的な開発に入る前に、小規模なデータセットや限定的な範囲でPoC(Proof of Concept)を実施し、最適化の効果を検証します。これにより、本格導入のリスクを低減できます。

- スモールスタート: 最初から全社規模での導入を目指すのではなく、特定の部門や課題に絞って導入し、成功事例を作ってから横展開していくアプローチが有効です。

すべての問題を解決できるわけではない

数理最適化は魔法の杖ではなく、万能ではありません。その適用には限界があることを理解しておく必要があります。

- 定式化できない問題:

人間の感情、創造性、美意識、政治的な交渉、ブランドイメージといった、定量的(数値化)に評価することが難しい要素が意思決定の主要因となる問題には、数理最適化は不向きです。例えば、「顧客の心を動かすキャッチコピーを考える」といった課題は解決できません。 - モデル化の限界:

数理最適化モデルは、あくまで現実世界を単純化・抽象化したものです。モデルを構築する際には、計算可能な範囲に収めるために、重要度の低い要素は意図的に無視されたり、近似されたりします。そのため、モデルでは考慮されていなかった予期せぬ要因(例:現場の人間関係、その日の担当者の気分など)が、現実の結果に影響を与える可能性があります。 - 計算時間の問題:

問題の規模や複雑さによっては、最適解を求めるのに膨大な計算時間がかかり、実用的な時間内に答えが出ない場合があります(組合せ爆発)。このような場合、厳密な最適解を諦め、実用的な時間で質の良い解(準最適解)を見つける近似解法(ヒューリスティクス)を用いるといった判断が必要になります。

【対策】

- 人間との協調: 数理最適化が出した解を絶対的なものとして鵜呑みにするのではなく、あくまで「強力な意思決定支援ツール」と位置づけることが重要です。最終的な判断は、現場の知見や経験を持つ人間が、最適化結果を参考にしながら下すという体制が理想的です。

- 適用範囲の見極め: 解決したい課題が、数理最適化の適用に適しているかどうかを、導入の初期段階で専門家を交えて慎重に見極める必要があります。

これらのデメリットや注意点を理解した上で、適切な計画と準備を進めることが、数理最適化導入の成功確率を大きく高めることに繋がります。

数理最適化の身近な活用事例7選

数理最適化は、専門的で縁遠い技術のように聞こえるかもしれませんが、実は私たちの日常生活や社会を支える様々なサービスに深く浸透しています。ここでは、具体的な活用事例を7つ紹介します。

① 製造業:生産計画の最適化

製造業の工場では、多種多様な製品を、複数の工程を経て生産しています。生産計画の最適化(生産スケジューリング)は、数理最適化が最も得意とする分野の一つです。

- 目的: 総生産コストの最小化、納期遵守率の最大化、在庫の最小化

- 決定変数: どの製品を、どの機械で、いつ、どれだけ生産するか

- 制約条件: 各機械の生産能力、稼働時間、製品ごとの加工時間、原材料の在庫量、人員のスキルと配置、段取り替えにかかる時間とコスト、製品の納期

これらの複雑な条件を考慮し、工場全体の生産性が最も高まるような、分単位、秒単位の詳細な生産スケジュールを自動で作成します。これにより、機械のアイドルタイムを削減し、ボトルネック工程を解消することで、リードタイムの短縮とコスト削減を両立させます。

② 物流業:配送ルートの最適化

ECサイトの普及により、物流の重要性はますます高まっています。数多くのトラックが、日々、無数の配送先を回っていますが、その巡回ルートは数理最適化によって計算されていることが少なくありません。

- 目的: 総走行距離・時間の最小化、CO2排出量の削減

- 決定変数: どのトラックが、どの配送先を、どの順番で訪問するか

- 制約条件: 各トラックの積載量、配送先の位置と荷物の量、顧客からの時間指定(午前中、14-16時など)、ドライバーの労働時間(休憩時間、連続運転時間の規制)、道路の交通情報

これらの条件から、全トラックの総移動コストが最小となるような最適な配送ルートと配送先の割り当てを決定します。これは後述する「巡回セールスマン問題」の応用形であり、物流企業の収益性を左右する非常に重要な課題です。

③ 小売・サービス業:勤務シフトの最適化

コンビニエンスストア、スーパー、レストラン、コールセンターなど、多くのスタッフが働く現場では、毎月の勤務シフト作成が大きな負担となっています。

- 目的: 総人件費の最小化、従業員の満足度の最大化

- 決定変数: どの従業員が、どの日、どの時間帯に勤務するか

- 制約条件: 各時間帯に必要な最低人数、労働基準法(労働時間、休日、休憩など)、従業員ごとのスキルレベル(レジができる、調理ができるなど)、従業員からの希望休や勤務条件

これらの複雑な制約をすべて満たし、人件費を抑えつつ、従業員の希望も可能な限り反映した公平なシフト表を自動で作成します。これにより、店長など管理職のシフト作成業務の負担を劇的に軽減し、属人化を防ぎます。

④ 金融業:資産運用の最適化(ポートフォリオ最適化)

金融の世界では、リスクを管理しながらリターンを最大化することが求められます。数理最適化は、資産運用戦略の根幹を支えています。

- 目的: 将来の期待リターンの最大化、または価格変動リスク(ボラティリティ)の最小化

- 決定変数: どの金融商品(株式、債券など)に、資産全体の何パーセントを投資するか

- 制約条件: 投資家の許容できるリスクのレベル、投資対象とする商品の種類、各国の投資規制

ノーベル経済学賞を受賞した現代ポートフォリオ理論に基づき、特定のリスクレベルの中で最も高いリターンが期待できる、あるいは特定のリターンを目指す上で最もリスクが低くなるような、最適な資産の組み合わせ(ポートフォリオ)を算出します。

⑤ エネルギー業界:需給計画の最適化

電力は貯めておくことが難しいため、常に需要と供給を一致させる必要があります。電力会社は、数理最適化を用いて、刻一刻と変動する電力需要に対応する最適な発電計画を立てています。

- 目的: 総発電コストの最小化、電力供給の安定性最大化

- 決定変数: どの発電所(火力、水力、原子力、太陽光など)を、いつ、どれくらいの出力で稼働させるか

- 制約条件: 各発電所の発電能力と特性(起動にかかる時間など)、燃料の価格と在庫、送電網の容量、天候による再生可能エネルギーの発電量予測、定期メンテナンスの計画

これらの膨大なデータを基に、数分〜数時間先の電力需要を予測し、それに応じて最も経済的な発電所の組み合わせを決定します。これにより、電気料金を抑制し、安定した電力供給を実現しています。

⑥ 広告業界:広告配信の最適化

インターネット広告では、限られた予算の中で広告効果を最大化することが求められます。数理最適化は、広告の最適な出稿戦略を決定するために活用されています。

- 目的: コンバージョン数やクリック数の最大化、広告費用対効果(ROAS)の最大化

- 決定変数: どの広告媒体に、どのターゲット層に、どの時間帯に、いくらの入札価格で広告を表示するか

- 制約条件: 広告キャンペーン全体の総予算、各媒体の日次予算、目標とする顧客獲得単価(CPA)の上限

これらの条件を基に、リアルタイムで変動する広告枠の価値を判断し、最も効果が高いと判断される配信先に予算を自動で配分します。これにより、無駄な広告費を削減し、マーケティング効果を最大化します。

⑦ 交通・スポーツ業界:運行スケジュールや対戦日程の最適化

鉄道のダイヤ作成や、プロスポーツリーグの年間対戦スケジュールの作成といった、一見すると全く異なる問題も、数理最適化(特に組合せ最適化)が活躍する領域です。

- 目的: 利用者の利便性最大化(鉄道)、全チームの移動距離の最小化や公平性の確保(スポーツ)

- 決定変数: 各列車がどの駅に何時何分に発着するか、どのチームがいつどこでどのチームと対戦するか

- 制約条件: 線路の数(単線か複線か)、車両の数と性能、乗務員の勤務体系、スタジアムの空き状況、ホームゲームとアウェイゲームのバランス、特定のチーム同士の連戦禁止

これらの膨大で複雑な制約を満たす解は、人間の手で探すのはほぼ不可能です。数理最適化を用いることで、全ての条件をクリアし、かつ全体として最も望ましいスケジュールを効率的に作成することが可能になります。

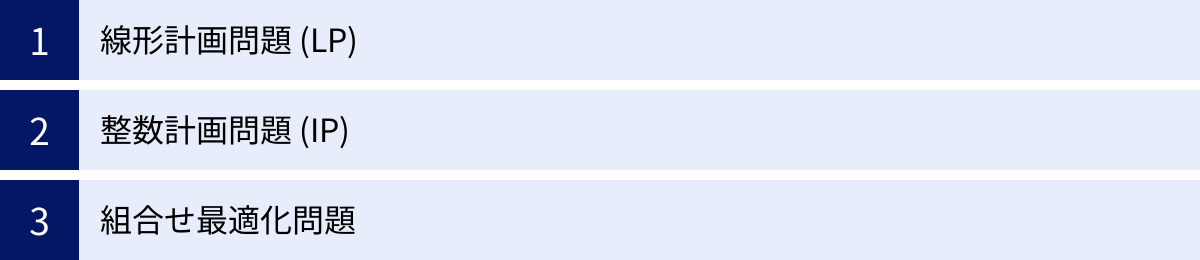

数理最適化の代表的な問題の種類

数理最適化で扱う問題は、その数学的な性質によっていくつかの種類に分類されます。ここでは、ビジネスでよく利用される代表的な問題の種類について、具体例を交えながら解説します。

線形計画問題 (Linear Programming, LP)

線形計画問題は、目的関数とすべての制約条件が、決定変数の一次式(線形な式)で表される、最も基本的で広く応用されている最適化問題です。グラフで描くと、制約条件は直線で囲まれた領域(実行可能領域)となり、その領域の頂点のいずれかで最適解が見つかるという性質があります。

- 特徴:

- 目的関数が線形 (例:

利益 = 100x + 150y) - 制約条件が線形 (例:

2x + 3y ≤ 100) - 決定変数 (x, y) が実数値(整数でなくてもよい)をとる。

- 目的関数が線形 (例:

- 具体例: 生産計画問題

- ある工場で、製品A(決定変数x)と製品B(決定変数y)を生産する。

- 目的関数(利益最大化):

Maximize 300x + 500y - 制約条件:

- 原材料1:

x + 2y ≤ 10(在庫は10単位) - 原材料2:

3x + 2y ≤ 12(在庫は12単位) - 非負条件:

x ≥ 0,y ≥ 0

この条件下で、利益が最大となる製品AとBの生産量(実数値でも可)を求めます。線形計画問題は、効率的に最適解を求めるアルゴリズム(シンプレックス法など)が確立されており、大規模な問題でも高速に解けるのが強みです。

- 原材料1:

整数計画問題 (Integer Programming, IP)

整数計画問題は、線形計画問題に「決定変数が整数値しかとれない」という制約が加わった問題です。現実世界の問題では、「生産する人数」や「トラックの台数」のように、変数が整数でなければ意味をなさないケースが非常に多く、線形計画問題よりもさらに広い範囲の問題をモデル化できます。

- 特徴:

- 線形計画問題の性質を持つ。

- 一部またはすべての決定変数が整数値をとる。

- 具体例: 設備投資問題

- 工場を建設する(1)か、しない(0)か。倉庫を拡張する(1)か、しない(0)か。このように、Yes/Noの意思決定は、変数が0か1の値しかとらない「0-1整数計画問題」として定式化できます。これは整数計画問題の特殊なケースです。

- 何人の作業員をどのラインに割り当てるか、といった問題も整数計画問題となります。

決定変数が整数でなければならないという制約が加わるだけで、問題の計算複雑性は格段に増し、解くのが難しくなります。

組合せ最適化問題 (Combinatorial Optimization)

組合せ最適化問題は、有限個の要素の「組み合わせ」の中から、ある指標(目的関数)を最も良くする(最大化または最小化する)組み合わせを見つけ出す問題の総称です。多くの実社会における計画問題が、この組合せ最適化問題に分類されます。選択肢の数が要素数の階乗(n!)などで爆発的に増加するため、力任せにすべての組み合わせを試すのは不可能です。

以下に、組合せ最適化問題の中でも特に有名で、多くの応用例を持つ代表的な問題を3つ紹介します。

巡回セールスマン問題 (Traveling Salesman Problem, TSP)

あるセールスマンが、複数の都市をすべて一度だけ訪問し、出発点に再び戻ってくるときの、総移動距離が最短となる経路を求める問題です。都市の数が増えるにつれて、考えられる経路の数が爆発的に増加する「NP困難」と呼ばれる難しい問題の代表格です。

- 応用例:

- 物流: トラックの配送ルート最適化

- 製造: プリント基板の穴あけ加工で、ドリルヘッドの移動距離を最小化する順序の決定

- 研究: DNAシークエンシングにおける塩基配列の断片のつなぎ合わせ

ナップサック問題 (Knapsack Problem)

容量(重さの上限)が決まっているナップサック(リュックサック)があります。それぞれ価値と重さが異なる複数の品物の中から、ナップサックの容量を超えないように品物を選んで詰め込み、詰めた品物の価値の合計が最大になるような組み合わせを求める問題です。

- 応用例:

- 投資: 限られた予算内で、最もリターンが大きくなる投資先の組み合わせを選ぶ

- 物流: トラックの積載重量制限内で、積荷の合計金額が最大になるような商品の組み合わせを決定する

- 広告: 限られた広告予算で、最も効果の高い広告媒体の組み合わせを選ぶ

ビンパッキング問題 (Bin Packing Problem)

大きさ(容積)が異なる複数の荷物と、同じ容量を持つ複数の容器(ビン)があります。すべての荷物を容器に詰めるために、必要となる容器の数を最小にするにはどう詰めればよいかを求める問題です。

- 応用例:

- 物流: 複数の荷物を、できるだけ少ない台数のトラックに積み込む

- IT: 複数の仮想マシン(荷物)を、できるだけ少ない物理サーバー(容器)に割り当てる

- メディア: 長さの異なる複数の映像クリップを、DVDやBlu-rayディスク(容器)に、最小の枚数で収録する

これらの組合せ最適化問題は、厳密な最適解を求めるのが非常に困難な場合が多いため、現実的には、最適解ではないものの実用上十分な精度の解を高速に見つけるための「ヒューリスティクス」や「メタヒューリスティクス」といった近似解法が用いられることも少なくありません。

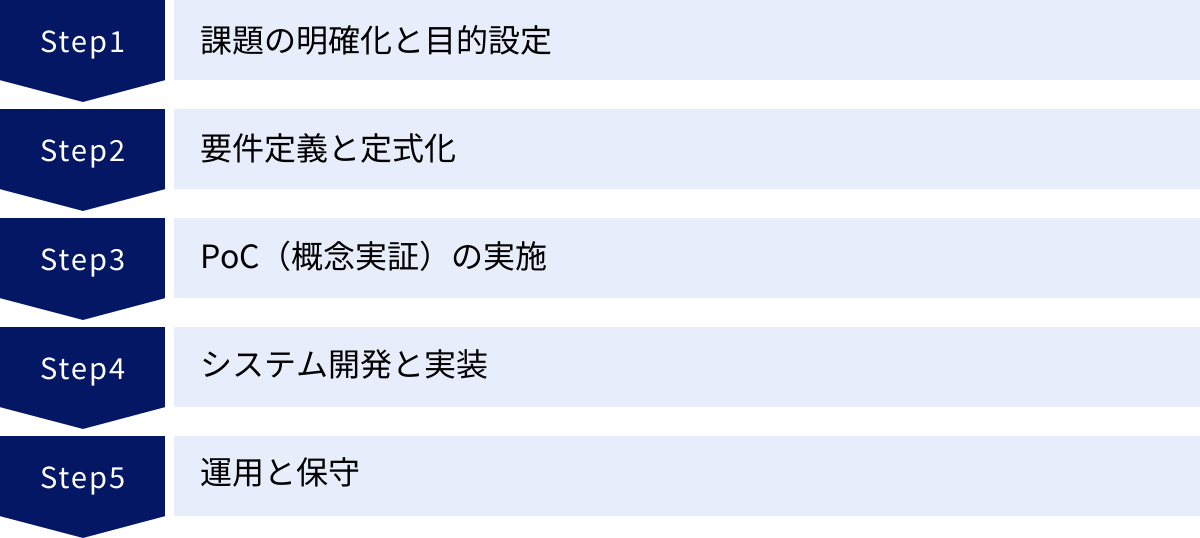

数理最適化の導入ステップ

数理最適化をビジネスに導入し、成果を出すためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、一般的な導入プロジェクトの流れを5つのステップに分けて解説します。

課題の明確化と目的設定

すべてのプロジェクトの出発点であり、最も重要なステップです。ここで方向性を間違えると、後続のすべてのステップが無駄になってしまう可能性があります。

まず、自社のビジネスにおいて「何を解決したいのか」という課題を具体的に定義します。例えば、「物流コストが高い」「生産計画の作成に時間がかかりすぎている」「欠品による機会損失が多い」といった現状の課題(As-Is)を洗い出します。

次に、数理最適化を導入することで、どのような状態を目指すのかという目標(To-Be)を設定します。このとき、「コストを削減する」といった曖昧な目標ではなく、「物流コストを現状から10%削減する」「計画作成時間を8時間から30分に短縮する」のように、可能な限り定量的で測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定することが重要です。

この段階で、プロジェクトの対象範囲(スコープ)を明確にすることも必要です。例えば、「関東エリアの配送ルートに限定する」「A工場の生産ラインBに絞る」など、最初から大規模に展開するのではなく、管理可能で効果測定がしやすい範囲に絞ることが成功の秘訣です。

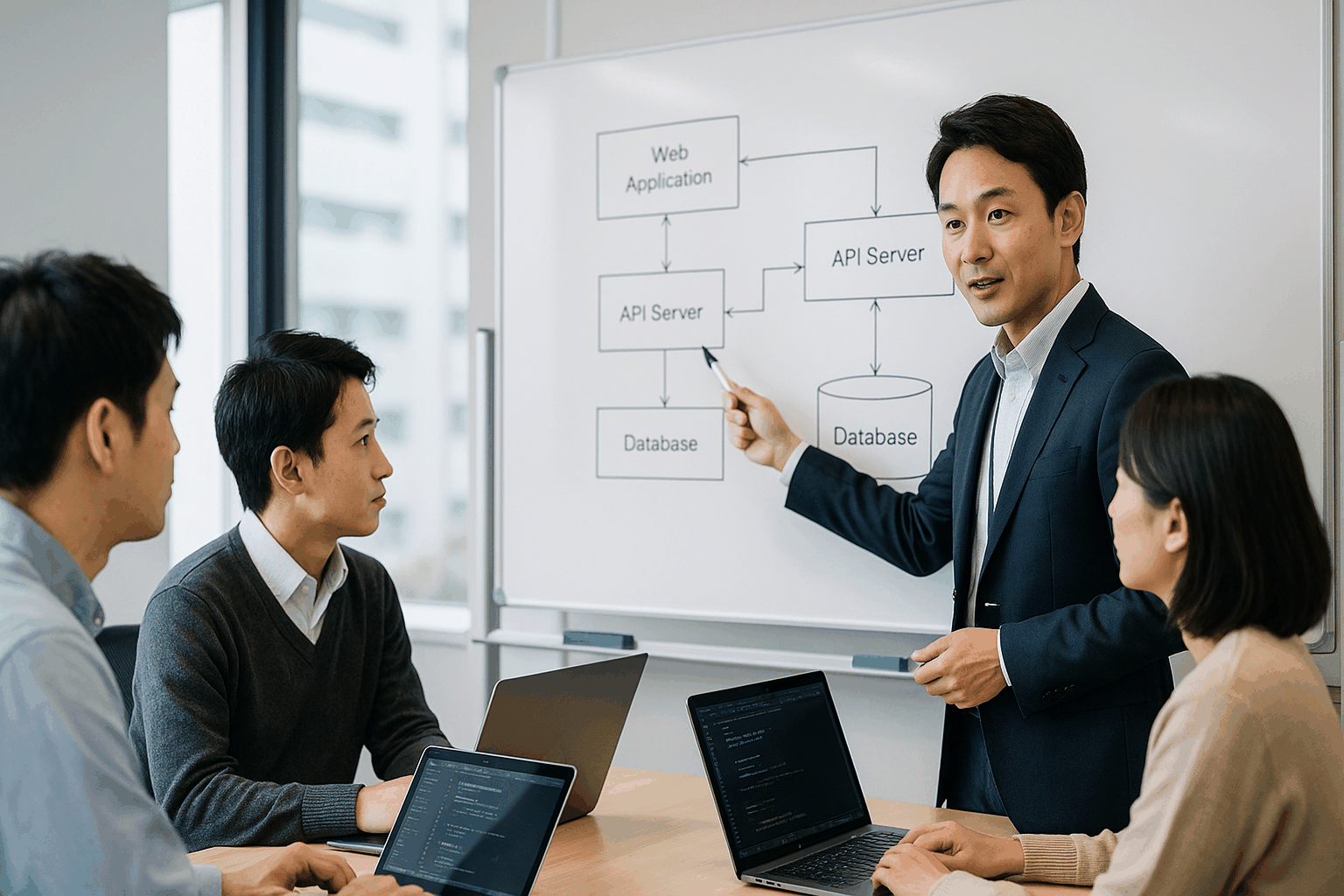

要件定義と定式化

課題と目的が明確になったら、それを数理最適化が解ける「数学モデル」に落とし込む作業に入ります。これが「要件定義」と「定式化」のフェーズです。

- 要件定義: 現場の担当者(配車担当者、生産管理者、シフト作成者など)に詳細なヒアリングを行い、実際の業務プロセスやルールを徹底的に洗い出します。ベテランが無意識に守っている暗黙のルールや、イレギュラーな場合の対応方法など、細かい部分まで聞き出すことが重要です。

- 定式化: ヒアリングで得られた要件を基に、数理最適化モデルの3要素を定義します。

- 目的関数: 何を最大化/最小化するかを数式で表現する。(例:総走行距離の合計)

- 決定変数: 何を決めたいのかを定義する。(例:トラックiが配送先jをk番目に訪問するかどうか)

- 制約条件: 守るべきルールをすべて数式で表現する。(例:トラックの積載量、時間指定、労働時間規制など)

この定式化プロセスは、ビジネスの現場知識と数理最適化の専門知識の両方が求められる、プロジェクトの成否を分ける最もクリティカルな工程です。現実の複雑な事象を、いかに本質を損なわずにシンプルな数式で表現できるかが、専門家の腕の見せ所となります。

PoC(概念実証)の実施

定式化が完了したら、いきなり大規模なシステム開発に入るのではなく、まずは「PoC(Proof of Concept:概念実証)」を実施します。PoCは、構築した数理モデルが本当にうまく機能するのか、期待する効果(コスト削減など)が得られそうかを、小規模なデータセットを使って検証するお試しのフェーズです。

- 目的:

- 技術的な実現可能性の検証(モデルが妥当な時間内に解けるか)

- ビジネス的な有効性の検証(最適化によって本当に効果が出るか)

- ROI(投資対効果)の精緻な試算

- 進め方:

- 過去の実際のデータ(例:先月1ヶ月分の配送データ)を用意する。

- 作成したモデルを最適化ソルバーで解き、最適化された計画(結果)を得る。

- その結果と、実際に行われた過去の計画とを比較し、どれだけコスト削減や効率化ができたかを定量的に評価する。

PoCの結果、十分な効果が見込めると判断されれば、経営層の承認を得て本格的なシステム開発フェーズへと進みます。もし効果が不十分であれば、モデルの見直しや定式化の修正を行います。このステップを踏むことで、大規模な開発投資の失敗リスクを大幅に低減できます。

システム開発と実装

PoCで有効性が確認された数理最適化モデルを、実際の業務で使えるシステムとして構築・実装するフェーズです。

- 最適化エンジンの組み込み: 定式化したモデルと最適化ソルバーを中核とする「最適化エンジン」を開発します。

- ユーザーインターフェース(UI)の開発: 現場の担当者が直感的に操作できるような、分かりやすい入力画面や結果表示画面を設計・開発します。最適化結果を地図上に表示したり、ガントチャートで可視化したりする工夫が求められます。

- 既存システムとの連携: 在庫管理システム、販売管理システム、勤怠管理システムなど、社内の既存システムとデータを自動で連携させるためのインターフェースを開発します。これにより、手作業でのデータ入力をなくし、業務効率をさらに高めます。

- テストとチューニング: 開発したシステムが要件通りに動作するかを繰り返しテストし、バグの修正やパフォーマンスのチューニングを行います。

運用と保守

システムが完成し、本番環境での運用が開始された後も、プロジェクトは終わりではありません。継続的に成果を出し続けるためには、運用・保守フェーズが重要になります。

- 効果測定とモニタリング: 導入ステップ1で設定したKPIを定期的に測定し、導入効果を継続的にモニタリングします。

- モデルのメンテナンス: ビジネス環境の変化(例:新しい配送先の追加、法規制の変更、新製品の投入)に応じて、数理モデル(特に制約条件)を適宜見直し、更新していく必要があります。モデルが現実と乖離してしまうと、最適化の精度はどんどん低下していきます。

- ユーザーへのサポートと改善: 実際にシステムを利用する現場担当者からのフィードバックを収集し、システムの使い勝手の改善や機能追加を継続的に行います。

これらのステップを確実に実行することで、数理最適化は一過性のイベントではなく、企業の競争力を支える持続的な仕組みとして定着します。

数理最適化の導入を成功させるポイント

数理最適化の導入は、技術的な側面だけでなく、組織的な側面にも配慮が必要な、複合的なプロジェクトです。導入を成功に導き、期待した効果を最大限に引き出すためには、いくつかの重要なポイントがあります。

小さな範囲から始める

「スモールスタート」は、新しい技術を導入する際の鉄則です。最初から全社的な業務改革を目指したり、非常に複雑で大規模な問題を対象にしたりすると、以下のようなリスクが高まります。

- 関係者が増えすぎて、合意形成に時間がかかる。

- 要件が複雑になりすぎ、定式化や開発が困難になる。

- 初期投資が巨額になり、失敗したときの影響が大きい。

- 効果が出るまでに時間がかかり、プロジェクトが途中で頓挫しやすい。

そこで、まずは成功の確度が高く、効果が分かりやすい、限定的な範囲の課題を選んで着手することが重要です。例えば、「東京23区内の配送ルート」「A工場の特定の生産ライン」「本社のスタッフ部門のシフト作成」など、対象を絞り込みます。

この小さなプロジェクトで「成功事例(クイックウィン)」を早期に作り出すことができれば、その実績が社内での説得材料となります。最適化の効果が目に見える形で示されることで、経営層や他部門の理解と協力を得やすくなり、その後の全社的な展開(横展開)がスムーズに進むようになります。まずは小さな成功を積み重ね、弾みをつけることが、大きな変革への近道です。

導入効果を数字で評価する

数理最適化は、勘や経験といった定性的な判断を、データに基づいた定量的な判断に置き換えるためのツールです。そのため、その導入効果自体も、客観的な「数字」で評価する仕組みを事前に整えておくことが極めて重要です。

導入プロジェクトを開始する前に、現状の業務パフォーマンスを測定するためのKPI(重要業績評価指標)を明確に定義します。

- Before(導入前)のKPI:

- 配送業務なら、「月間の総走行距離」「1台あたりの配送件数」「時間外労働時間」

- 生産計画なら、「製品1個あたりの生産コスト」「納期遵守率」「段取り替えの総時間」

- シフト作成なら、「月間の総人件費」「シフト作成にかかる時間」

- After(導入後)のKPI:

- 導入後、同じKPIを継続的に測定し、Beforeの値と比較する。

この「Before-After分析」を徹底することで、数理最適化の導入がどれだけの金銭的インパクト(コスト削減額、利益増加額)をもたらしたかを、誰の目にも明らかな形で示すことができます。これにより、プロジェクトの価値を証明し、継続的な投資や改善活動への支持を得ることができます。

逆に、効果測定が曖昧だと、「何となく良くなった気はするが、本当に投資に見合う効果があったのか分からない」という状態に陥り、プロジェクトの評価が低くなってしまうリスクがあります。「測れないものは、改善できない」という言葉の通り、定量的な評価体制の構築が成功の鍵を握ります。

専門家のサポートを活用する

前述の通り、数理最適化の導入、特に「定式化」のプロセスには、高度な専門知識と経験が不可欠です。社内に適任者がいない場合、無理に自社だけでプロジェクトを進めようとすると、間違ったモデルを構築してしまったり、プロジェクトが頓挫したりする可能性が高くなります。

このような場合は、積極的に外部の専門家の力を借りることを検討すべきです。数理最適化を専門とするコンサルティングファームや、特定の業界の最適化ソリューションを提供しているITベンダーなど、頼れるパートナーは数多く存在します。

外部の専門家を活用するメリットは以下の通りです。

- 高度な専門知識: 最新の最適化技術やソルバーの知見を活用できる。

- 豊富な経験: 他社での成功事例や失敗事例に基づいた、実践的なアドバイスがもらえる。

- 客観的な視点: 社内のしがらみや固定観念にとらわれない、客観的な視点で課題を分析してもらえる。

- プロジェクト推進力: プロジェクトマネジメントを任せることで、計画通りに導入を進めることができる。

もちろんコストはかかりますが、自社で試行錯誤する時間や失敗のリスクを考えれば、結果的に専門家のサポートを受ける方がコストパフォーマンスが高いケースも少なくありません。自社の強み(業務知識)と、専門家の強み(最適化技術)を組み合わせることが、プロジェクトの成功確率を最大化する賢明なアプローチです。

数理最適化に使えるツール・プログラミング言語

数理最適化の問題を解くためには、定式化したモデルを計算機に理解させ、計算を実行するためのツールが必要です。ここでは、代表的なプログラミング言語と、専門的なソフトウェアである「最適化ソルバー」を紹介します。

| ツール/言語 | 特徴 | ライセンス | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| Python (PuLP, Pyomo, OR-Tools) | オープンソースで無料。学習コストが比較的低い。データ分析からモデル構築まで一気通貫で可能。エコシステムが豊富。 | オープンソース | 小〜中規模の問題、プロトタイピング、教育・学習用途 |

| Gurobi Optimizer | 世界最高速クラスの性能を持つ商用ソルバー。大規模かつ複雑な問題に強い。学術用途の無料ライセンスも提供。 | 商用(アカデミックライセンス有) | 企業の基幹システム、大規模な実務問題、最先端の研究 |

| IBM ILOG CPLEX Optimization Studio | Gurobiと並ぶ代表的な商用ソルバー。長い歴史と実績があり信頼性が高い。IBMの他の製品との連携に強み。 | 商用(アカデミックライセンス有) | 企業の基幹システム、金融・製造などでの大規模利用 |

Python

データサイエンスや機械学習の分野でデファクトスタンダードとなっているプログラミング言語ですが、数理最適化の分野でも広く利用されています。Pythonが選ばれる理由は、そのシンプルで分かりやすい文法と、豊富なライブラリのエコシステムにあります。

- PuLP: シンプルで直感的に線形計画問題や整数計画問題を記述できるライブラリ。初学者が最適化モデリングを学ぶのに適しています。

- Pyomo: より大規模で複雑な問題を扱うための高機能なモデリングライブラリ。代数的な表現でモデルを記述できます。

- Google OR-Tools: Googleが開発・提供するオープンソースの最適化ツール群。組合せ最適化問題に強いアルゴリズムを多数搭載しており、非常に高性能です。

Pythonの利点は、オープンソースであるため無料で始められることと、データの前処理からモデル構築、結果の可視化までを一つの言語で完結できることです。PoCやプロトタイピング、比較的小規模な問題であれば、Pythonのライブラリで十分対応可能です。

Gurobi Optimizer

Gurobi Optimizerは、世界中の企業や大学で利用されている、最高性能を誇る商用の数理最適化ソルバーの一つです。特に、大規模で複雑な線形計画問題、整数計画問題、二次計画問題などを非常に高速に解く能力に定評があります。

企業の基幹業務(生産計画、物流計画など)のように、計算速度と解の精度がビジネスに直結するようなミッションクリティカルな場面で威力を発揮します。Python、Java、C++など様々なプログラミング言語から呼び出して利用できます。商用ライセンスは有償ですが、その性能は高く評価されており、多くの企業で導入されています。また、大学などの教育・研究機関向けには、機能制限のない無料のアカデミックライセンスが提供されています。

(参照:Gurobi Optimization, LLC公式サイト)

IBM ILOG CPLEX Optimization Studio

CPLEXは、Gurobiと並んで業界をリードする、もう一つの代表的な商用最適化ソルバーです。IBMによって開発・提供されており、30年以上の長い歴史と豊富な実績を誇ります。その信頼性の高さから、金融、製造、エネルギー、交通など、幅広い業界の基幹システムで採用されています。

CPLEX Optimization Studioには、ソルバー本体に加えて、OPL(Optimization Programming Language)という最適化モデリング専用の言語や、開発を支援する統合開発環境(IDE)が含まれており、効率的にモデルを構築・デバッグできます。Gurobiと同様に、非常に高い性能を持ち、大規模な実務問題を解くためのスタンダードツールと位置づけられています。こちらも学術用途向けの無償版が提供されています。

(参照:IBM公式サイト)

これらのツールは、解決したい問題の規模、複雑さ、求められる計算速度、予算などに応じて適切に選択することが重要です。

数理最適化の相談ができるおすすめ企業

自社だけで数理最適化の導入を進めるのが難しい場合、専門の企業に相談するのが有効な選択肢です。ここでは、数理最適化に関するコンサルティングやソリューション提供で実績のある代表的な企業をいくつか紹介します。

株式会社NTTデータ

日本を代表するシステムインテグレーターであり、数理最適化を含む先端技術を活用したソリューション提供に豊富な実績を持っています。金融、製造、流通、社会インフラなど、幅広い業種の顧客に対して、課題分析からシステム構築、運用までを一貫してサポートしています。同社のAI・データ活用プラットフォーム「”Bodai”」などを通じて、企業のDX推進を強力に支援しています。大規模で複雑なシステム開発力と、多様な業界知識が強みです。

(参照:株式会社NTTデータ公式サイト)

NECソリューションイノベータ株式会社

NECグループの中核を担うソフトウェア開発会社で、AI技術を活用したソリューション提供に力を入れています。NECのAI技術群「NEC the WISE」の一つとして数理最適化技術も位置づけられており、特に生産スケジューリングや物流・配送計画、要員計画といった分野で多くの実績を持っています。製造業や物流業が抱える現場の課題に対し、深い知見に基づいたソリューションを提供しています。

(参照:NECソリューションイノベータ株式会社公式サイト)

株式会社ブレインパッド

データ分析およびデータ活用において、日本のリーディングカンパニーとして知られています。データサイエンティストによる高度な分析力と、数理最適化の専門知識を組み合わせたコンサルティングサービスが強みです。企業の課題を深く理解し、データ分析から最適化モデルの構築、業務への実装までをワンストップで支援します。特定の製品に縛られず、顧客の課題に最適な技術を選定して提案する中立的な立場も特徴です。

(参照:株式会社ブレインパッド公式サイト)

株式会社オプティマインド

ラストワンマイルの配送ルート最適化に特化したクラウドサービス「Loogia(ルージア)」で急成長している名古屋大学発のベンチャー企業です。組合せ最適化技術をコアコンピタンスとし、特に物流業界が抱える複雑な配送計画問題の解決に強みを持っています。誰でも簡単に使えるUIと、高精度な最適化エンジンを両立させており、多くの運送会社や宅配事業者で導入が進んでいます。特定の課題に深く特化した専門性の高さが魅力です。

(参照:株式会社オプティマインド公式サイト)

株式会社日立ソリューションズ

日立グループのシステムインテグレーターとして、長年にわたり製造業や流通業、金融業など幅広い分野でシステム構築を手掛けてきました。その中で培われた深い業務知識と、日立グループの研究開発部門が持つ先端技術を融合させたソリューションを提供しています。特に、サプライチェーンマネジメント(SCM)や生産管理の領域における最適化ソリューションに多くの実績を持っています。企業の経営課題から現場の業務課題まで、トータルでサポートする総合力が強みです。

(参照:株式会社日立ソリューションズ公式サイト)

ここに挙げた以外にも、数理最適化を専門とする企業は数多く存在します。自社の業界や課題に合ったパートナーを見つけることが、プロジェクト成功の重要な一歩となります。

まとめ

本記事では、現代のビジネスにおける重要な意思決定支援ツールである「数理最適化」について、その基本概念から具体的な活用事例、導入の進め方までを網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- 数理最適化とは、与えられた「制約条件」の中で、「目的関数(利益やコストなど)」を最大化または最小化する最良の解を、数学的に見つけ出す手法です。

- AIや機械学習が「予測」を得意とするのに対し、数理最適化は予測結果などを受けて具体的なアクションを「決定」することを得意とします。両者は連携することで、より強力な価値を生み出します。

- DXの推進、人手不足、環境問題への対応といった現代的な経営課題を背景に、その重要性はますます高まっています。

- 導入することで、「業務効率化とコスト削減」「利益の最大化」「属人化の解消」「迅速な意思決定」といった、経営に直結する大きなメリットが期待できます。

- 一方で、導入には「専門人材の確保」「コスト」「適用範囲の限界」といった課題もあり、スモールスタートや専門家の活用といった戦略的なアプローチが成功の鍵となります。

- 私たちの身の回りでも、製造業の生産計画、物流の配送ルート、小売業の勤務シフトなど、社会を支える様々な場面で数理最適化は活用されています。

数理最適化は、もはや一部の専門家だけのものではありません。複雑化し、変化のスピードが増す現代のビジネス環境において、すべての企業が競争力を維持・向上させるために活用を検討すべき、普遍的な技術となりつつあります。

勘と経験による意思決定には限界があります。数理最適化は、データという客観的な事実に基づき、無数の選択肢の中から人間では到達し得ない「最善の一手」を導き出します。この記事が、皆さんのビジネスに数理最適化という強力な武器を取り入れるための一助となれば幸いです。まずは自社の業務の中に、最適化によって改善できる課題がないか、探してみてはいかがでしょうか。