現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長と競争優位性の確立に「DX(デジタルトランスフォーメーション)」は不可欠な要素となりました。しかし、多くの企業が「何から手をつければ良いかわからない」「専門知識を持つ人材がいない」「全社的な協力体制を築けない」といった課題に直面しています。

このような状況で、企業のDX推進を強力にサポートする存在が「DXコンサルティング」です。本記事では、DXコンサルティングの基本的な定義から、その必要性、具体的なサービス内容、費用相場、そして自社に最適なコンサルティング会社を選ぶためのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。DXの推進に課題を感じている経営者や担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

DXコンサルティングとは

DXコンサルティングとは、企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する過程で直面するさまざまな課題に対し、外部の専門家として戦略立案から実行支援、組織変革、人材育成までを包括的にサポートするサービスです。単にITツールを導入するだけでなく、デジタル技術をいかにしてビジネスモデルの変革や新たな顧客価値の創出に結びつけるか、という経営レベルの視点から支援を行うのが大きな特徴です。

まず、DXコンタルティングを理解する上で前提となる「DX」の定義を再確認しておきましょう。経済産業省が公表した「DX推進ガイドライン」では、DXは次のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」(旧「DX推進ガイドライン」)

この定義からわかるように、DXは単なる「デジタル化」とは一線を画します。

- デジタイゼーション(Digitization): アナログな情報をデジタル形式に変換すること。(例:紙の書類をスキャンしてPDF化する)

- デジタライゼーション(Digitalization): 特定の業務プロセスをデジタル技術で効率化・自動化すること。(例:経費精算をシステム化する)

- デジタルトランスフォーメーション(DX): デジタル技術を前提として、ビジネスモデルや組織、企業文化そのものを変革し、新たな価値を創造すること。

多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、その実現に苦戦する理由は多岐にわたります。例えば、「既存の事業や業務プロセスへの固執」「部門間の縦割り意識による連携不足」「DXを推進できる専門人材の不足」「レガシーシステムが足かせとなり、新しい技術を導入できない」といった内部的な障壁が挙げられます。

DXコンサルティングは、こうした企業が自社だけでは乗り越えにくい壁を突破するための強力なパートナーとなります。具体的には、以下のような価値を提供します。

- 客観的かつ専門的な視点: 社内のしがらみや固定観念にとらわれず、第三者の客観的な視点から現状を分析し、最適なDX戦略を提案します。最新の技術動向や他業界の成功・失敗事例に関する豊富な知見を活かし、自社だけでは思いつかなかったような新たな可能性を提示してくれます。

- 戦略から実行までの一貫した支援: DXは壮大なビジョンを掲げるだけでは成功しません。具体的な実行計画に落とし込み、プロジェクトを管理し、着実に成果を出していく実行力が不可欠です。DXコンサルティングは、戦略立案(絵を描く)だけでなく、その後のシステム導入のプロジェクトマネジメント(PMO支援)や、現場への定着支援まで、一貫して伴走します。

- 全社的な合意形成の促進: DXは情報システム部門だけでなく、経営層、事業部門、管理部門など、全社を巻き込んだ取り組みです。DXコンサルタントがファシリテーターとして間に入ることで、各部門の利害関係を調整し、「なぜDXが必要なのか」という目的意識を共有させ、全社的な協力体制を築く手助けをします。

- ノウハウの移転と人材育成: 最終的にDXを自社で継続的に推進できる体制を築くことがゴールです。優れたコンサルティング会社は、単に答えを教えるのではなく、プロジェクトを通じて社員にDX推進のノウハウやスキルを移転し、社内の人材育成にも貢献します。

この記事では、DXコンサルティングという強力な武器をいかに賢く活用し、自社の変革を成功に導くか、そのための具体的な知識とノウハウを深掘りしていきます。

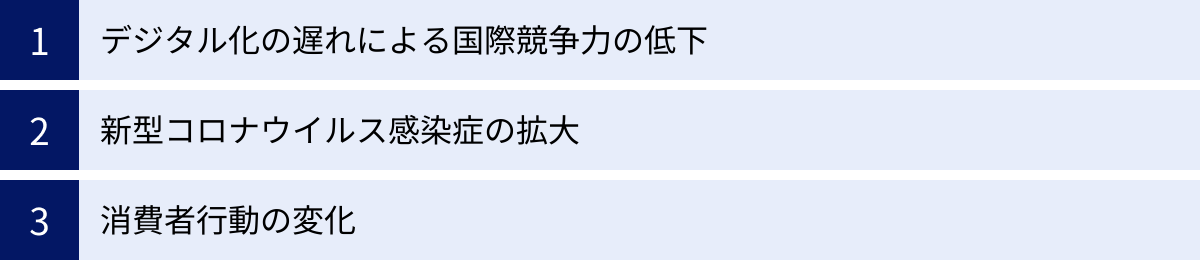

DXコンサルティングが必要とされる背景

なぜ今、多くの企業がDXコンサルティングを求めるのでしょうか。その背景には、日本企業が直面する構造的な課題や、急激な社会経済の変化が複雑に絡み合っています。ここでは、主要な3つの背景を掘り下げて解説します。

デジタル化の遅れによる国際競争力の低下

日本企業がDXコンサルティングを必要とする根底には、長年にわたるデジタル化の遅れと、それに伴う国際競争力の低下という深刻な課題が存在します。この問題を象徴するのが、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で警鐘を鳴らした「2025年の崖」です。

このレポートでは、多くの企業が抱える以下のような課題が指摘されています。

- レガシーシステムの存在: 過去の技術で構築され、長年の改修を繰り返した結果、ブラックボックス化した複雑な既存システム(レガシーシステム)がDXの足かせとなっている。

- 技術的負債の増大: レガシーシステムの維持管理にIT予算の大部分が割かれ、AIやIoTといった新たなデジタル技術への投資が進まない。

- データ活用の障壁: 各事業部門が個別のシステムを運用しているため、全社横断的なデータ活用ができず、経営判断の迅速化や新たな価値創出が妨げられている。

- IT人材の不足と高齢化: レガシーシステムを扱えるベテラン技術者が定年退職を迎える一方で、先端IT人材の確保・育成が追いついていない。

これらの課題を放置した場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると試算されており、これが「2025年の崖」と呼ばれています。この崖を乗り越えるためには、既存のシステムを刷新し、ビジネスのあり方を根本から見直す、まさにDXが不可欠です。しかし、長年染み付いた企業文化や複雑に絡み合ったシステムを自社だけで改革するのは極めて困難です。

そこで、レガシーシステムからの脱却(モダナイゼーション)や、全社的なデータ活用基盤の構築といった高度な専門知識と、変革を強力に推進する実行力を持つDXコンサルタントの役割が重要視されています。彼らは外部の視点からボトルネックを的確に指摘し、企業が崖を乗り越えるための具体的な道筋を示してくれるのです。

新型コロナウイルス感染症の拡大

2020年以降の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックは、日本企業のDXを強制的に加速させる大きな契機となりました。それまで「いつかはやらなければ」と考えられていたデジタル化が、事業を継続するための「今すぐやらなければならない」課題へと変化したのです。

具体的には、以下のような変化が企業にDXの必要性を痛感させました。

- リモートワークへの移行: 緊急事態宣言などにより、多くの企業が出社制限を余儀なくされ、リモートワーク環境の整備が急務となりました。Web会議システムやチャットツール、クラウドストレージの導入はもちろん、紙の書類や対面での承認プロセス(ハンコ文化)といった旧来の働き方を根本から見直す必要に迫られました。

- サプライチェーンの寸断リスク: 国内外のロックダウンや物流の混乱により、従来のサプライチェーンが機能不全に陥るリスクが顕在化しました。これにより、需要予測の精度向上、在庫の最適化、調達先の多様化などをデジタル技術で実現する「スマートファクトリー」や「デジタルサプライチェーン」への関心が高まりました。

- 非対面・非接触サービスの需要急増: 外出制限や感染防止対策から、消費者の行動は大きく変化しました。ECサイトでの購入、フードデリバリー、オンライン診療、オンライン学習など、非対面・非接触型のサービスが急速に普及。企業は、顧客との接点をデジタル上に移行・強化し、新たな顧客体験を提供することが求められるようになりました。

これらの急激な変化に対し、迅速かつ的確に対応するには、付け焼き刃のITツール導入だけでは不十分です。業務プロセス、サプライチェーン、顧客との関係性といったビジネスの根幹を、デジタル前提で再設計する必要がありました。この未曾有の危機的状況において、短期間で変革を主導できる知見とリソースを持つDXコンサルティングの需要が急速に高まったのは、必然的な流れと言えるでしょう。

消費者行動の変化

デジタル技術の進化、特にスマートフォンの普及とSNSの浸透は、消費者の情報収集、購買決定プロセス、そしてブランドとの関わり方を根底から変えました。現代の消費者は、いつでもどこでも情報を検索し、他者のレビューを参考にし、SNSを通じて企業と直接コミュニケーションを取ることさえあります。

このような環境下で企業が生き残るためには、従来の一方的なマスマーケティングから脱却し、個々の顧客に最適化された体験(パーソナライゼーション)を提供することが不可欠になっています。この文脈で重要となるのが、OMO(Online Merges with Offline)という概念です。OMOとは、オンライン(ECサイト、アプリ、SNSなど)とオフライン(実店舗など)の垣根をなくし、両者を融合させることで、顧客に一貫性のあるシームレスな体験を提供するマーケティング戦略を指します。

例えば、以下のような取り組みがOMOの具体例です。

- スマートフォンのアプリで店舗の在庫を確認し、取り置きを依頼。店舗で試着して購入する。

- 店舗で気になった商品のバーコードをアプリでスキャンし、オンラインストアのレビューを確認したり、後日ECサイトで購入したりする。

- ECサイトでの購入履歴やサイト内での行動履歴に基づき、実店舗で使えるパーソナライズされたクーポンをアプリに配信する。

こうした高度な顧客体験を実現するには、オンラインとオフラインで分断されていた顧客データを統合し、一元的に分析・活用する仕組みが欠かせません。CRM(顧客関係管理)システムやCDP(カスタマーデータプラットフォーム)を導入し、AIを活用して顧客一人ひとりの行動を予測し、最適なタイミングで最適な情報を提供する。これこそが、消費者行動の変化に対応するためのDXの本質です。

しかし、データ基盤の構築や高度なデータ分析には、専門的な技術とノウハウが必要です。DXコンサルティングは、データ戦略の策定から必要なツールの選定・導入、データ分析に基づいたマーケティング施策の立案までを支援し、企業が顧客中心のビジネスモデルへと変革する手助けをします。

経営コンサルティングやITコンサルティングとの違い

DXコンサルティングは比較的新しい分野であるため、「経営コンサルティング」や「ITコンサルティング」といった既存のコンサルティングサービスと混同されがちです。しかし、その目的やアプローチ、支援範囲には明確な違いがあります。自社の課題に合った最適な支援を受けるためには、これらの違いを正しく理解しておくことが重要です。

| コンサルティングの種類 | 主な目的 | 支援範囲(スコープ) | 主なカウンターパート |

|---|---|---|---|

| DXコンサルティング | デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革と新たな価値創出 | 経営戦略、業務プロセス、ITシステム、組織・人材までを横断的に扱う | 経営層、事業部門、情報システム部門 |

| 経営コンサルティング | 経営課題の解決、企業価値の向上(M&A、新規事業、コスト削減など) | 経営戦略、財務、人事、マーケティングなど、経営全般 | 主に経営層 |

| ITコンサルティング | IT戦略の策定、システムの導入・最適化による業務効率化 | 主にIT領域に特化。情報システムの企画、導入、運用、保守 | 主に情報システム部門 |

この表を基に、それぞれの違いを詳しく見ていきましょう。

経営コンサルティングとの違い

経営コンサルティングは、企業の経営層が抱える課題、例えば「売上を向上させたい」「新規事業に進出したい」「組織の生産性を高めたい」といったテーマに対して、戦略的な視点から解決策を提言するサービスです。その対象は、全社戦略、事業戦略、財務戦略、人事戦略など、経営のあらゆる側面に及びます。

一方、DXコンサルティングは、「デジタル技術をいかに活用するか」という視点を起点に、経営課題の解決やビジネスモデルの変革を目指す点に最大の違いがあります。

- アプローチの違い:

- 経営コンサルティング: まず解決すべき経営課題があり、その解決策の一つとしてIT活用が提案されることがあります。しかし、必ずしもデジタル技術が前提ではありません。

- DXコンサルティング: 「AIやIoT、クラウドといった最新技術を使えば、どのような新しいビジネスが可能か?」「既存のビジネスをどう変革できるか?」というように、テクノロジーの可能性からビジネスのあり方を逆算して構想するアプローチを取ることが多いのが特徴です。つまり、デジタルが「手段」であると同時に「目的」そのものにもなり得ます。

- 求められる専門性の違い:

- 経営コンサルティング: 戦略的思考、財務分析、業界知識など、ビジネスに関する幅広い知見が求められます。

- DXコンサルティング: 上記のビジネス知見に加えて、クラウド、AI、データサイエンス、アジャイル開発といったテクノロジーに関する深い理解が不可欠です。ビジネスとテクノロジーの両方に精通し、両者の架け橋となる役割を担います。

もちろん、両者の領域は重なり合う部分も多く、近年では経営コンサルティングファームがDX部門を強化したり、逆にDXに強いファームが経営戦略の領域に進出したりするケースも増えています。しかし、その出自や得意とするアプローチには依然として違いがあることを理解しておくと良いでしょう。

ITコンサルティングとの違い

ITコンサルティングは、DXコンサルティングと最も混同されやすいサービスかもしれません。ITコンサルティングは、企業のIT戦略策定や、ERP(統合基幹業務システム)、CRM(顧客関係管理システム)といった特定のITシステムの導入・最適化を通じて、主に業務の効率化やコスト削減に貢献することを目的としています。カウンターパートは情報システム部門となることが多く、その活動範囲はIT領域に限定されがちです。

これに対し、DXコンサルティングは、ITを単なる「業務効率化ツール」として捉えるのではなく、「ビジネスを変革し、競争優位性を生み出すための武器」として捉えます。この視点の違いが、両者の役割を大きく分けています。

- 目的の違い(守りのIT vs 攻めのIT):

- ITコンサルティング: 主に既存業務の効率化やコスト削減を目指す「守りのIT」の領域を扱います。例えば、老朽化した会計システムを刷新して決算業務を迅速化する、といったプロジェクトが典型例です。

- DXコンサルティング: 新たな収益源の創出や、顧客体験の向上、新規事業開発といった「攻めのIT」の領域を主戦場とします。例えば、収集した顧客データをAIで分析し、新たなサブスクリプションサービスを立ち上げる、といったプロジェクトがこれにあたります。

- 関わる範囲の違い:

- ITコンサルティング: 主に情報システム部門と連携し、システムの要件定義、ベンダー選定、導入プロジェクト管理など、技術的な側面を中心に支援します。

- DXコンサルティング: 経営層や事業部門を深く巻き込み、ビジネスのあり方そのものを議論するところからスタートします。テクノロジーの話だけでなく、組織体制の変更、従業員のリスキリング、新しいKPIの設定、企業文化の変革といった、より広範で経営の根幹に関わるテーマを扱います。

端的に言えば、ITコンサルティングが「How(いかにシステムを導入・改善するか)」に焦点を当てるのに対し、DXコンサルティングは「Why(何のためにDXをやるのか)」や「What(DXで何を実現するのか)」という最上流の問いから始めるのが大きな違いです。自社の課題が「既存業務のシステム化による効率アップ」なのか、それとも「デジタルを活用した事業モデルの根本的な変革」なのかを見極めることが、適切なコンサルティングサービスを選ぶ第一歩となります。

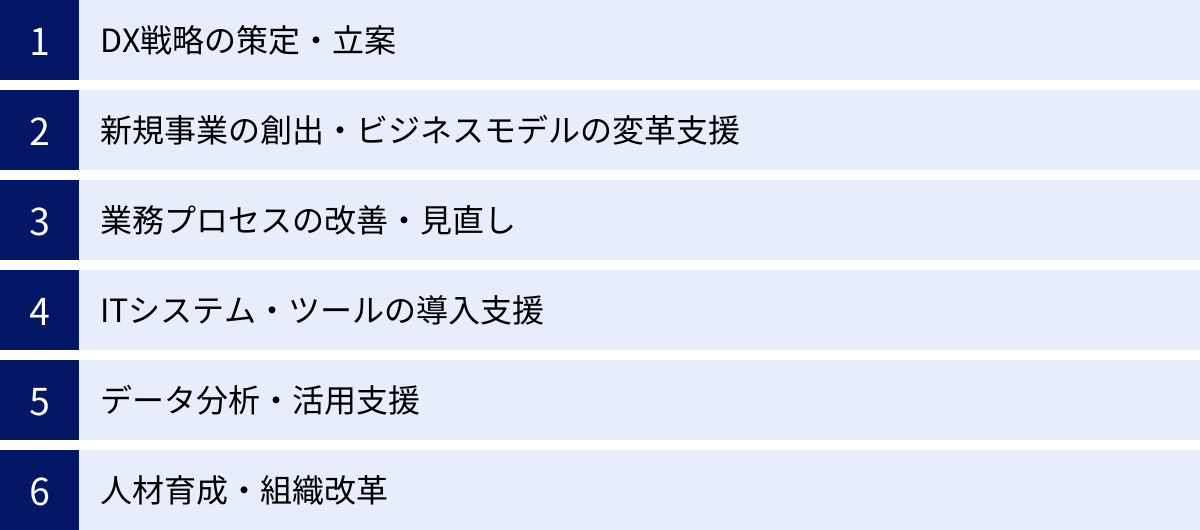

DXコンサルティングの主なサービス内容

DXコンサルティングが提供するサービスは多岐にわたりますが、一般的には企業のDX推進ジャーニーに沿って、いくつかのフェーズに分類できます。ここでは、代表的な6つのサービス内容について、具体的にどのような支援が行われるのかを解説します。

DX戦略の策定・立案

これはDXプロジェクトの最も上流にあたる、羅針盤を作るフェーズです。多くの企業が「DXを始めたいが、どこから手をつければいいかわからない」という課題を抱えており、コンサルタントはこの最初のステップで非常に重要な役割を果たします。

- 現状分析(As-Is分析): まず、企業の現状を徹底的に可視化します。外部環境(市場トレンド、競合の動向、技術の進化)と内部環境(自社の経営戦略、強み・弱み、業務プロセス、組織体制、既存のITシステム、データの活用状況)を客観的に分析・評価します。

- あるべき姿(To-Beモデル)の策定: 現状分析の結果を踏まえ、「DXを通じて3〜5年後にどのような企業になっていたいか」というビジョンや目標を設定します。これは単なる理想論ではなく、「顧客体験価値の向上」「新規デジタル事業の創出」「データ駆動型の経営実現」といった、具体的で測定可能なゴールとして定義されます。

- ロードマップの作成: 設定したゴール(To-Be)と現状(As-Is)とのギャップを埋めるための具体的な実行計画、すなわちロードマップを作成します。どの課題から着手すべきか優先順位をつけ、各施策のタイムライン、予算、必要なリソース、そして成果を測るためのKPI(重要業績評価指標)を明確にします。このロードマップが、その後のDX活動全体の指針となります。

新規事業の創出・ビジネスモデルの変革支援

DXの醍醐味は、業務効率化に留まらず、デジタル技術を駆使して新たな収益の柱となる事業を創出したり、既存のビジネスモデルを根底から変革したりすることにあります。

- アイデア創出支援: コンサルタントがファシリテーターとなり、デザインシンキングなどの手法を用いて、社内の多様なメンバーから新しい事業アイデアを引き出すワークショップを開催します。他業界の成功事例や最新テクノロジーの知見を提供し、固定観念を打ち破る発想を促します。

- ビジネスモデルの再構築: 例えば、製品を売り切るモデルだった製造業が、製品にセンサーを付けて稼働データを収集・分析し、故障予知や遠隔メンテナンスといったサービスを提供する「リカーリングモデル(継続課金型)」へ転換する支援などを行います。どのようにして新たな価値を提供し、収益を上げるかという仕組みそのものを設計します。

- PoC(概念実証)の推進: 新しいアイデアやビジネスモデルが本当に市場に受け入れられるか、技術的に実現可能かを確認するために、小規模な実証実験(PoC: Proof of Concept)を行います。コンサルタントはPoCの計画立案、実行管理、結果の評価を支援し、本格展開に向けた意思決定をサポートします。

業務プロセスの改善・見直し

多くの企業では、長年の間に非効率な業務プロセスが定着してしまっています。DXコンサルティングは、これらのプロセスをデジタル前提で抜本的に見直し、組織全体の生産性を向上させます。

- BPR(業務プロセス改革): 既存のやり方を前提とせず、「本来あるべき業務の姿」をゼロベースで再設計します。各部門の業務フローを可視化し、重複や無駄、ボトルネックを特定。デジタル技術を活用して、より効率的で付加価値の高いプロセスへと変革します。

- 自動化・省力化の推進: RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的なPC作業を自動化したり、AI-OCRを導入して紙の帳票のデータ入力を自動化したりするなど、具体的なツール導入による業務効率化を支援します。

- バックオフィス業務のDX: 経理、人事、総務といった管理部門は、定型業務が多く、DXによる効率化の効果が大きい領域です。クラウド型の会計システムや人事管理システム、電子契約サービスなどの導入を支援し、バックオフィス部門をコストセンターから、より戦略的な役割を担う部門へと変革させることを目指します。

ITシステム・ツールの導入支援

策定したDX戦略や新しい業務プロセスを実現するためには、それを支える適切なITシステムやツールの導入が不可欠です。

- ITグランドデザインの策定: 全社的な視点から、将来のビジネス展開を見据えたITインフラ全体の設計図(ITグランドデザイン)を描きます。クラウドへの移行戦略(クラウドリフト、クラウドシフト)、データ連携基盤の構築などを計画します。

- ツール・ベンダーの選定: ERP、CRM/SFA、MAツールなど、目的達成に最適なITツールや開発を委託するベンダーを、中立的な立場で選定する支援を行います。企業の要件に合うか、将来性はあるか、費用対効果はどうか、といった多角的な視点で評価します。

- PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)支援: システム導入プロジェクトは複雑で大規模になりがちです。コンサルタントがPMOとしてプロジェクトに参画し、進捗管理、課題管理、品質管理、関係者間のコミュニケーション調整などを担うことで、プロジェクトが計画通りに、予算内で完了するよう導きます。

データ分析・活用支援

DX時代において、データは「21世紀の石油」とも言われるほど重要な経営資源です。データを収集・分析し、意思決定やアクションに繋げる能力が、企業の競争力を左右します。

- データ基盤の構築: 社内に散在するデータを一元的に収集・蓄積・管理するための基盤(DWH: データウェアハウス、データレイクなど)の構築を支援します。

- データの可視化とレポーティング: BI(ビジネスインテリジェンス)ツールを導入し、売上データや顧客データ、Webアクセスログなどをダッシュボードで可視化。経営層や現場の担当者が、勘や経験だけでなく、データに基づいた迅速な意思決定を行える環境を整えます。

- 高度なデータ分析: データサイエンティストなどの専門家が、統計学や機械学習の手法を用いて高度な分析を行います。例えば、顧客の購買履歴から将来の離反を予測したり、過去の販売実績から需要を予測して在庫を最適化したりするなど、ビジネスに直接的なインパクトを与えるインサイトを導き出します。

人材育成・組織改革

DXを成功させる上で、最も重要かつ困難なのが「人」と「組織」の変革です。優れた戦略やシステムも、それを使いこなし、変化に対応できる人材と組織がなければ絵に描いた餅に終わってしまいます。

- DX人材の育成: 全社員向けのデジタルリテラシー研修から、データサイエンティストやDX推進リーダーといった専門人材を育成するための高度な研修プログラムまで、企業のニーズに合わせた人材育成計画の策定と実行を支援します。

- アジャイルな組織文化の醸成: 従来のウォーターフォール型の開発・意思決定プロセスから、変化に迅速に対応できるアジャイル型の働き方への移行を支援します。小規模なチームで迅速に試行錯誤を繰り返す文化を根付かせます。

- チェンジマネジメント: 変革には抵抗がつきものです。コンサルタントは、DXによってもたらされる変化に対する従業員の不安や反発を和らげ、変革を前向きに受け入れてもらうためのコミュニケーション戦略を立案・実行します。なぜ変革が必要なのかを丁寧に説明し、現場を巻き込みながら進めることで、DXを一時的なプロジェクトで終わらせず、企業の文化として定着させることを目指します。

DXコンサルティングの費用相場

DXコンサルティングの導入を検討する際に、最も気になる点の一つが費用でしょう。コンサルティング費用は、依頼する企業の規模、プロジェクトの内容、契約形態、コンサルタントのスキルレベルなど、様々な要因によって大きく変動するため、「定価」というものが存在しません。しかし、一般的な相場観を知っておくことは、予算策定や費用対効果を判断する上で非常に重要です。

契約形態による費用

DXコンサルティングの契約形態は、主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。それぞれの特徴と費用相場は以下の通りです。

| 契約形態 | 特徴 | 費用相場(月額) |

|---|---|---|

| 顧問契約型 | 定期的なミーティングや相談を通じて、継続的にアドバイスを受ける。特定の成果物よりも、専門家による伴走支援に価値がある。 | 30万円~100万円程度 |

| プロジェクト型 | 特定の課題解決(例:新システム導入)のために、期間とゴールを定めて集中的に支援を受ける。成果物が明確。 | 100万円~数百万円以上(プロジェクト規模による) |

| 成果報酬型 | KPI達成度(例:売上増加額)に応じて報酬が変動する。初期費用を抑えられるが、成功時の報酬は高くなる傾向がある。 | 固定費+成果に応じた変動報酬(例:売上増加分の10%~30%) |

顧問契約型

顧問契約型は、特定のプロジェクトを立ち上げる前の段階や、長期的な視点でDXに関するアドバイスが欲しい場合に適した契約形態です。週に1回、あるいは月に数回の定例ミーティングを通じて、経営層やDX推進担当者の相談役となります。

- メリット:

- 継続的な伴走支援: 長期的な関係性を築くことで、自社のビジネスや文化への理解が深まり、より的確なアドバイスが期待できます。

- 柔軟な相談対応: プロジェクトのスコープに縛られず、DXに関する様々な課題について気軽に相談できます。

- デメリット:

- 成果が見えにくい: 具体的な成果物(納品物)が定義されないことが多く、投資対効果を測定しにくい場合があります。

- 費用相場: 月額30万円〜100万円程度が一般的ですが、企業の規模や相談内容の専門性、ミーティングの頻度などによって変動します。

プロジェクト型

プロジェクト型は、DXコンサルティングで最も一般的な契約形態です。「基幹システム刷新プロジェクト」「データ活用基盤構築プロジェクト」のように、解決すべき課題、達成すべきゴール、そして完了までの期間が明確な場合に採用されます。

- メリット:

- ゴールと成果物が明確: 契約時にスコープ(支援範囲)と成果物が定義されるため、費用対効果を評価しやすいです。

- 集中的なリソース投下: プロジェクト期間中は、コンサルタントが専任または準専任で集中的にリソースを投下するため、短期間で大きな成果が期待できます。

- デメリット:

- 高額になりやすい: 複数のコンサルタントが数ヶ月にわたって関わるため、総額は数百万円から数千万円、大規模な案件では億単位になることもあります。

- 柔軟性に欠ける場合がある: 一度決めたスコープを変更する場合、追加の費用や期間が必要になることがあります。

- 費用相場: プロジェクトの規模と期間、参画するコンサルタントの人数と役職によって決まります。小規模な調査・分析プロジェクトであれば月額100万円〜300万円程度、大規模なシステム導入支援などでは月額500万円以上になることも珍しくありません。

成果報酬型

成果報酬型は、「新規ECサイトの売上を〇%向上させる」「Web広告の費用対効果(ROAS)を〇倍にする」といった、施策の成果が数値で明確に測定できる場合に採用されることがある契約形態です。

- メリット:

- 初期投資リスクの低減: 成果が出なければ報酬を支払う必要がない、あるいは少額で済むため、企業側のリスクを抑えることができます。

- コンサルタントの高いコミットメント: 報酬が成果に直結するため、コンサルティング会社も必達の意識でプロジェクトに取り組みます。

- デメリット:

- 成果の定義が難しい: 何を「成果」とするか、その測定方法などを事前に厳密に定義する必要があり、合意形成が難しい場合があります。

- 対応できる会社が少ない: コンサルティング会社側のリスクが高いため、この契約形態に対応している会社は限られます。

- 成功時の費用が高くなる可能性: 大きな成果が出た場合、プロジェクト型よりも総額が高くなる可能性があります。

- 費用相場: 「月額の固定費用+成果に応じた変動報酬」という組み合わせが一般的です。変動報酬の割合は、売上向上額の10%〜30%程度が目安とされます。

コンサルタントの役職による費用

プロジェクト型の費用は、具体的に「どの役職のコンサルタントが、何人、どのくらいの期間関わるか」で算出されます。この単価の基準となるのが「人月単価」です。これは、コンサルタント1人が1ヶ月間プロジェクトに従事した場合の費用を指します。役職(スキルや経験)によって単価は大きく異なります。

| 役職 | 主な役割 | 人月単価の目安 |

|---|---|---|

| パートナー/マネージングディレクター | プロジェクトの総責任者。クライアントの経営層との折衝、最終的な品質担保。 | 300万円~500万円以上 |

| マネージャー/シニアコンサルタント | プロジェクトの現場責任者。タスク管理、チームメンバーの指導、クライアントとの実務的な窓口。 | 150万円~300万円 |

| コンサルタント/アナリスト | 調査、データ分析、資料作成、インタビューなどの実務担当。 | 80万円~150万円 |

例えば、マネージャー1名(200万円/月)、コンサルタント2名(100万円/月 × 2 = 200万円/月)のチームで3ヶ月間のプロジェクトを行う場合、単純計算で(200万円+200万円)× 3ヶ月 = 1,200万円 が費用の目安となります。実際に見積もりを取る際は、どのような体制で、各役職のメンバーがどの程度の工数(稼働率)で関わるのかを詳細に確認することが重要です。

DXコンサルティング会社の主な種類

DXコンサルティングを提供している会社は数多く存在し、それぞれに得意な領域や特徴があります。自社の課題や目的に合ったパートナーを見つけるためには、これらのコンサルティングファームの種類と特性を理解しておくことが役立ちます。DXコンサルティング会社は、大きく4つのカテゴリーに分類できます。

| ファームの種類 | 強み・特徴 |

|---|---|

| 総合系コンサルティングファーム | 戦略立案からシステム導入、業務改革、運用までをワンストップで支援可能。大規模な組織力とグローバルネットワークが強み。 |

| 戦略系コンサルティングファーム | 企業の経営層が抱える最重要課題に対し、高度な分析力と論理的思考力を駆使して戦略を策定することに特化。 |

| IT系コンサルティングファーム | IT戦略の策定や大規模システムの導入・開発に強みを持つ。技術的な知見が豊富で、実行フェーズでの信頼性が高い。 |

| 独立系・特化型コンサルティングファーム | 特定の業界(例:金融、製造)や特定の領域(例:UI/UX、AI、新規事業開発)に専門性を特化。小回りが利き、柔軟な対応が可能。 |

総合系コンサルティングファーム

総合系コンサルティングファームは、その名の通り、企業のあらゆる経営課題に対して包括的なサービスを提供するファームです。「BIG4」と呼ばれる会計事務所系のファーム(デロイト、PwC、KPMG、EY)やアクセンチュアなどが代表的です。

- 強み:

- ワンストップ支援: DX戦略の策定という最上流から、具体的なシステム導入・開発、業務プロセスの設計、さらには導入後の運用・保守まで、DXに関わる全てのフェーズを一つのファームで完結できるのが最大の強みです。

- 豊富な人材とグローバルネットワーク: 数千人から数万人規模の専門家を抱えており、会計、税務、法務といった多様な専門家と連携した複合的な課題解決が可能です。また、グローバルに展開しているため、海外の最新事例や知見を活かした提案ができます。

- 大規模プロジェクトへの対応力: 大企業の全社的なDX改革や、グローバル規模でのシステム統合といった、複雑で大規模なプロジェクトを遂行するノウハウと体力を持っています。

- 向いている企業: 全社レベルでの大規模な変革を目指す大企業や、グローバル展開を視野に入れたDXを推進したい企業に向いています。

戦略系コンサルティングファーム

戦略系コンサルティングファームは、マッキンゼー・アンド・カンパニーやボストン・コンサルティング・グループ(BCG)に代表される、企業のトップマネジメント(CEOや役員)が抱える最重要課題の解決に特化したファームです。

- 強み:

- 高度な戦略策定能力: 「そもそも、どの市場で、どのように戦うべきか」といった事業の根幹に関わる問いに対し、徹底した市場分析と極めて高い論理的思考力を用いて、シャープな戦略を導き出すことを得意とします。DXの文脈では、「デジタル技術を活用して、どのような新規事業を立ち上げるべきか」「既存事業の競争優位性をどう再構築するか」といったテーマを扱います。

- 少数精鋭: 優秀な人材が少数精鋭のチームでプロジェクトにあたるため、非常に質の高いアウトプットが期待できます。

- 注意点:

- 伝統的に戦略策定(絵を描くこと)がメインであり、その後の実行・導入フェーズは別のITベンダーや総合系ファームと連携することが多いです。ただし、近年では実行支援まで手掛ける部門(デジタル部門など)を強化する動きも活発です。

- 向いている企業: 業界構造を変えるような革新的なビジネスモデルを構築したい企業や、DXの方向性そのものに悩んでいる企業の経営層からの依頼に適しています。

IT系コンサルティングファーム

IT系コンサルティングファームは、主にIT領域に強みを持つファームです。大手SIer(システムインテグレーター)のコンサルティング部門や、そこから独立した企業が多く、野村総合研究所(NRI)やアビームコンサルティングなどが含まれます。

- 強み:

- 技術的な専門性の高さ: IT戦略の策定はもちろん、要件定義、システム設計・開発、インフラ構築といった実行フェーズにおける技術的な知見が非常に豊富です。大規模で複雑なシステムの導入プロジェクトを確実に完遂させる実行力に定評があります。

- 現実的な提案: 技術的な実現可能性や既存システムとの連携を深く理解しているため、絵に描いた餅で終わらない、地に足のついた現実的な提案が期待できます。

- 注意点:

- 伝統的には、ビジネス戦略そのものを構想するよりも、決定された戦略をいかにITで実現するかに重きを置く傾向がありました。しかし、近年はより上流のビジネスコンサルティング領域にも力を入れています。

- 向いている企業: 導入するシステムがある程度決まっている場合や、技術的に難易度の高い大規模プロジェクトを成功させたい企業に適しています。

独立系・特化型コンサルティングファーム

上記のいずれにも属さず、独自のポジションを築いているのが独立系・特化型コンサルティングファームです。ベイカレント・コンサルティングのような特定の親会社を持たない独立系のほか、UI/UXデザイン、AI開発、アジャイル開発支援、特定の業界(金融、製薬など)といった、特定の領域に専門性を特化させたブティックファームが数多く存在します。

- 強み:

- 高い専門性と独自性: 特定の領域にリソースを集中させているため、その分野における知見の深さは大手ファームを凌ぐこともあります。最新のトレンドやニッチな技術にも精通しており、ユニークな提案が期待できます。

- 柔軟性とスピード感: 組織が比較的小規模なことが多く、意思決定が速いため、クライアントの要望に柔軟かつスピーディーに対応できます。大手ファームでは難しいような、柔軟な契約形態に応じてもらえる可能性もあります。

- 中立性: 特定のITベンダーや製品に縛られない中立的な立場で、クライアントにとって本当に最適なソリューションを提案できるというメリットがあります。

- 向いている企業: 特定の専門領域(例:アプリのUI/UXを改善したい、AIで需要予測モデルを構築したい)における課題が明確な企業や、大手ファームにはない柔軟な支援を求めるベンチャー企業などに適しています。

DXコンサルティング会社の選び方【5つのポイント】

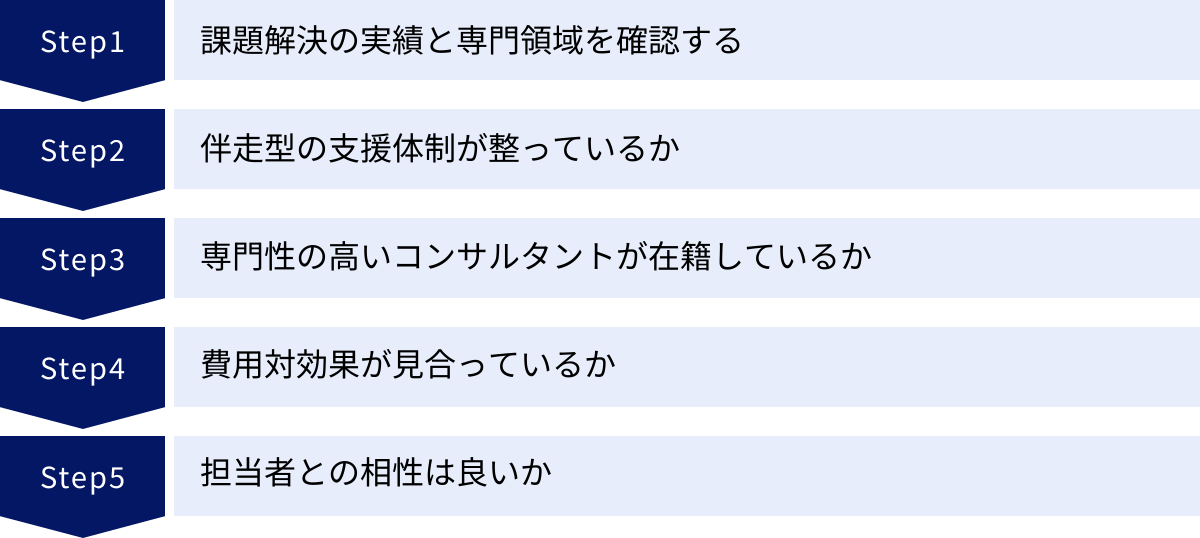

数あるDXコンサルティング会社の中から、自社の成功に繋がる最適なパートナーを選ぶことは、DXプロジェクトの成否を分ける極めて重要なプロセスです。ここでは、コンサルティング会社を選定する際に必ず確認すべき5つのポイントを解説します。

① 課題解決の実績と専門領域を確認する

まず最も重要なのは、自社が抱える課題とコンサルティング会社の得意領域が一致しているかを見極めることです。DXと一口に言っても、その課題は「レガシーシステムからの脱却」「新規デジタル事業の創出」「データドリブンな組織への変革」「サプライチェーンの最適化」など多岐にわたります。

- 実績の確認: コンサルティング会社の公式サイトには、これまでの支援実績が「事例」として掲載されていることがほとんどです。自社と同じ業界の支援実績があるか、自社が解決したい課題と類似したプロジェクトの経験があるかを確認しましょう。例えば、製造業であれば「スマートファクトリー化の支援実績」、小売業であれば「OMO戦略の立案・実行支援実績」などが判断材料になります。

- 専門領域の深掘り: 総合系ファームであっても、その中で特に強みを持つインダストリー(業界)やソリューション(課題領域)があります。提案を依頼する際には、「弊社の〇〇という課題に対して、どのような専門性を持つチームで対応いただけますか?」と具体的に質問し、その回答から専門性の深さを見極めることが重要です。ホワイトペーパーやセミナーの内容も、その会社の専門性を知る上で良い手がかりになります。

② 伴走型の支援体制が整っているか

DXは、戦略レポートを納品してもらって終わり、というものではありません。むしろ、戦略を具体的なアクションに落とし込み、現場を巻き込みながら実行していくプロセスこそが本番であり、最も困難な部分です。

- 実行支援のコミットメント: 「戦略立案だけでなく、その後の実行フェーズまで責任を持って伴走してくれるか」は非常に重要な選定基準です。PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)としてプロジェクト管理を支援してくれるか、現場の業務プロセス改革まで入り込んでくれるか、変革に対する社内の抵抗を乗り越えるためのチェンジマネジメントのノウハウを持っているかなどを確認しましょう。

- 「ハンズオン」か「コーチング」か: 支援のスタイルも様々です。コンサルタントが実務の一部を担う「ハンズオン型」の支援を求めるのか、それとも自社の社員が主体的に動けるように助言や指導を行う「コーチング型」を求めるのか。自社に不足しているリソースやスキルに応じて、適切な支援スタイルを提供してくれる会社を選びましょう。理想は、最終的にコンサルタントがいなくても自走できる組織になることをゴールと捉え、ノウハウ移転に積極的な会社です。

③ 専門性の高いコンサルタントが在籍しているか

どんなに有名なコンサルティングファームに依頼しても、最終的な成果は、実際にプロジェクトを担当する個々のコンサルタントの力量に大きく左右されます。

- アサイン予定メンバーの経歴確認: 提案を受ける際には、必ず「どのような経歴や専門性を持つメンバーがアサインされる予定ですか?」と確認しましょう。可能であれば、プロジェクトの責任者(マネージャー)や主要メンバーと直接面談する機会を設けてもらうのが理想です。

- スキルセットのバランス: 優れたDXコンサルタントは、「ビジネス」「テクノロジー」「クリエイティブ(デザイン思考など)」の3つの領域にまたがるスキルセットをバランス良く備えています。ビジネス課題を理解する力、それを解決する技術を知る力、そしてユーザーにとって価値のある体験をデザインする力、これらのバランスが取れたチームであるかを見極めましょう。特定の技術に詳しいだけでなく、それをどうビジネス価値に繋げるかを語れるかどうかがポイントです。

④ 費用対効果が見合っているか

コンサルティング費用は決して安価ではないため、その投資に見合うリターンが得られるかを慎重に評価する必要があります。

- 複数社からの相見積もり: 必ず2〜3社以上のコンサルティング会社から提案と見積もりを取り、比較検討しましょう。これにより、自社の課題に対するアプローチの違いや、おおよその費用相場を把握することができます。

- 費用の内訳の確認: 見積もりが提示されたら、その内訳を詳細に確認します。コンサルタントの役職ごとの単価、投入される工数(人月)、具体的な成果物などが明確になっているかを確認し、不明な点は徹底的に質問しましょう。「一式」といった曖昧な見積もりには注意が必要です。

- 投資対効果(ROI)の試算: 「この投資によって、具体的にどのような効果(売上向上、コスト削減、生産性向上など)が、いつ頃、どのくらい見込めるのか」をコンサルティング会社に説明を求め、自社でも試算してみましょう。定量的な効果だけでなく、従業員のスキルアップや組織文化の変革といった定性的な効果も考慮に入れると、より総合的な判断ができます。単に価格が安いという理由だけで選ぶのではなく、最も高い価値を提供してくれるパートナーを選ぶという視点が重要です。

⑤ 担当者との相性は良いか

DXプロジェクトは数ヶ月から時には数年に及ぶ長い付き合いになります。そのため、担当コンサルタントとの人間的な相性や、コミュニケーションのしやすさも、見過ごせない重要な要素です。

- 信頼関係を築けるか: プロジェクトを成功に導くには、自社の弱みや課題を包み隠さず話せるような、コンサルタントとの信頼関係が不可欠です。面談の際に、こちらの話を真摯に傾聴してくれるか、専門用語を多用せず分かりやすい言葉で説明してくれるか、高圧的な態度ではないか、といった点を確認しましょう。

- 自社の文化への理解: 企業にはそれぞれ独自の文化や価値観があります。自社の文化を尊重し、理解しようと努めてくれる姿勢があるかも重要です。一方的に正論を押し付けるのではなく、自社の状況に合わせた現実的な提案をしてくれるパートナーが理想です。「この人たちとなら、困難な課題にも一緒に立ち向かっていけそうだ」と直感的に思えるかどうかも、大切な判断基準の一つです。

おすすめのDXコンサルティング会社15選

ここでは、DXコンサルティングの分野で高い実績と評価を持つ代表的な企業を15社紹介します。各社の特徴や強みを理解し、自社のパートナー選びの参考にしてください。なお、情報は各社公式サイトに基づいており、サービス内容は変更される可能性がある点にご留意ください。

① アクセンチュア株式会社

総合系コンサルティングファームの代表格。「ストラテジー & コンサルティング」「インタラクティブ」「テクノロジー」「オペレーションズ」の4領域が連携し、戦略から実行まで一貫した支援を提供します。特にデジタル技術を活用したビジネス変革の実績が豊富で、AI、クラウド、セキュリティなど各分野の専門家を多数擁しています。大規模かつ複雑なDXプロジェクトを遂行する能力に長けています。

参照:アクセンチュア株式会社公式サイト

② デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

世界最大級のプロフェッショナルファーム「デロイト」のメンバーであり、BIG4の一角。経営戦略からサイバーセキュリティ、M&A、人材・組織改革まで幅広い領域をカバーします。業界(インダストリー)と機能(ファンクション)のマトリクス組織が特徴で、各業界の深い知見と専門的なソリューションを掛け合わせた提案力に強みを持ちます。

参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社公式サイト

③ PwCコンサルティング合同会社

BIG4の一角であるPwCのメンバーファーム。「Strategy&」という戦略部門を擁し、戦略策定から実行、成果の実現までを総合的に支援する「Strategy-to-Execution」を掲げています。特に金融、製造、ヘルスケアなどのインダストリーに強く、M&Aや事業再生などと絡めた複合的なDX支援も得意としています。

参照:PwCコンサルティング合同会社公式サイト

④ アビームコンサルティング株式会社

日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファーム。NECグループとの連携を活かし、IT領域、特にSAPなどの基幹システム導入において豊富な実績を誇ります。日本企業の文化やビジネス慣習への深い理解に基づいた、きめ細やかで現実的なコンサルティングが特徴です。製造、流通、金融など幅広い業界に対応しています。

参照:アビームコンサルティング株式会社公式サイト

⑤ 株式会社ベイカレント・コンサルティング

特定の資本系列に属さない独立系の総合コンサルティングファーム。戦略から業務、ITまでワンプールでコンサルタントを抱え、クライアントの課題に応じて柔軟にチームを組成できるのが強みです。特定の製品やソリューションに縛られない、真に中立的な立場からの提案が可能です。

参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング公式サイト

⑥ 株式会社野村総合研究所(NRI)

日本を代表するシンクタンクであり、ITソリューションプロバイダー。未来予測や社会課題の分析に基づく「ナビゲーション」から、具体的なシステム設計・開発・運用という「ソリューション」までを一気通貫で提供する「ナビゲーション×ソリューション」が強みです。特に金融業界や流通業界のシステムに深い知見を持ちます。

参照:株式会社野村総合研究所(NRI)公式サイト

⑦ 株式会社モンスターラボ

デジタル製品の開発・デザインに強みを持つ特化型ファーム。世界中の拠点にいるエンジニアやデザイナーを活用し、UI/UXデザイン、アジャイル開発による新規事業やサービスの開発を得意とします。戦略策定だけでなく、実際に動くプロダクトをスピーディーに開発する実行力が魅力です。

参照:株式会社モンスターラボ公式サイト

⑧ 株式会社LIG

Webサイト制作やコンテンツマーケティングで知られていますが、企業のDX推進支援も手掛けています。特にWeb技術を核としたビジネス課題の解決に強みを持ち、UI/UXの改善、Webシステムの開発、デジタルマーケティング戦略の立案などを得意とします。クリエイティブな視点からの提案が特徴です。

参照:株式会社LIG公式サイト

⑨ フューチャー株式会社

ITを武器とする独立系コンサルティングファーム。テクノロジーとビジネスの両方に精通したITコンサルタントが、戦略立案からシステム開発・導入までを一貫して手掛けます。金融・流通・製造業を中心に、ビジネスのコアとなる領域での大規模・複雑なシステム構築実績が豊富です。

参照:フューチャー株式会社公式サイト

⑩ 株式会社シグマクシス・ホールディングス

多様な専門性を持つプロフェッショナルが連携し、企業の価値創造を支援するコンサルティングファーム。戦略コンサルタント、ITコンサルタントだけでなく、事業会社の経験者なども在籍し、コンサルティングの枠を超えた事業開発パートナーとしての役割を目指しています。アライアンスやM&Aも活用した価値創造が特徴です。

参照:株式会社シグマクシス・ホールディングス公式サイト

⑪ 株式会社Dirbato

IT・Web領域に特化したコンサルティングとテクノロジーソリューションを提供する独立系ファーム。IT戦略策定、PMO、インフラ構築、アプリケーション開発など、ITライフサイクルの全般をカバーします。若手中心の組織で、最新技術へのキャッチアップが速いのが特徴です。

参照:株式会社Dirbato公式サイト

⑫ 株式会社アイデミー

AI/DX分野における人材育成・組織開発を支援する特化型企業。「Aidemy Business」というオンライン学習プラットフォームを提供し、企業のDX人材育成を強力にサポートします。研修だけでなく、アセスメントや組織開発コンサルティングを通じて、DXを内製化できる体制づくりを支援します。

参照:株式会社アイデミー公式サイト

⑬ ギークス株式会社

ITフリーランスの活用支援で知られていますが、その知見を活かして企業のDX推進支援も行っています。フリーランスのハイスキルなIT人材を活用したプロジェクトチームの組成や、アジャイル開発支援などを得意とし、企業のニーズに応じた柔軟なリソース提供が可能です。

参照:ギークス株式会社公式サイト

⑭ 株式会社STANDARD

AI人材育成・コンサルティングに特化した企業。AI実装の前に不可欠となる「人材育成」と「活用テーマ創出」に注力しており、経営層から現場まで、各階層に応じたAIリテラシー教育を提供します。AIをビジネスに実装するための戦略策定やPoC支援も行っています。

参照:株式会社STANDARD公式サイト

⑮ 株式会社SENRO

新規事業開発に特化したコンサルティングブティック。大企業の新規事業部門やスタートアップを対象に、アイデア創出からビジネスモデル設計、プロトタイピング、市場投入までを伴走支援します。リーンスタートアップやデザインシンキングといった手法に精通しており、不確実性の高い領域での事業創造を得意としています。

参照:株式会社SENRO公式サイト

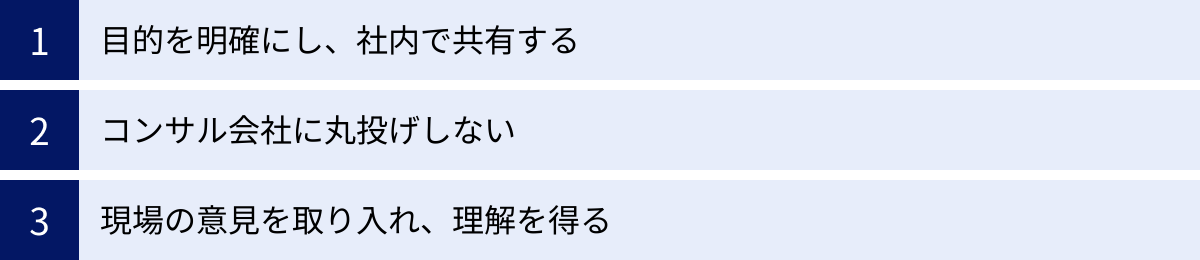

DXコンサルティングを依頼する際の3つの注意点

DXコンサルティングは強力なツールですが、その効果を最大限に引き出すためには、依頼する企業側にも適切な心構えと準備が必要です。コンサルティング会社に依頼さえすればすべてがうまくいく、というわけではありません。ここでは、依頼を成功に導くために特に注意すべき3つのポイントを解説します。

① 目的を明確にし、社内で共有する

コンサルティング依頼で最も多い失敗パターンの一つが、「目的の曖昧さ」です。「うちもそろそろDXをやらなければ」といった漠然とした動機だけで依頼してしまうと、コンサルタントも何を提案すれば良いのか分からず、プロジェクトが迷走してしまいます。

- 「Why(なぜ)」と「What(何を)」を定義する: 依頼する前に、「なぜ自社はDXを推進する必要があるのか?」「DXを通じて、具体的にどのような状態(事業、組織)になりたいのか?」という目的(ゴール)を、可能な限り具体的に言語化しましょう。「3年後にEC売上比率を30%にする」「顧客データを活用して解約率を5%改善する」「ペーパーレス化により、経費精算にかかる時間を50%削減する」といった、定量的・定性的な目標を設定することが理想です。

- 経営層から現場まで、目的を共有する: この目的は、経営層やDX推進担当者だけでなく、関連する事業部門や管理部門のメンバーにも事前に共有し、共通認識として持つことが極めて重要です。トップのコミットメントが明確で、全社的なコンセンサスが取れている状態でプロジェクトをスタートできるかどうかが、その後の推進力に大きく影響します。目的が共有されていれば、コンサルタントからの提案を評価する際のブレない軸にもなります。

② コンサル会社に丸投げしない

高額な費用を支払うのだから、すべてお任せでやってほしい、と考えてしまうかもしれませんが、これはDXプロジェクトが失敗する典型的なパターンです。コンサルタントはあくまで外部の支援者であり、変革の当事者は依頼した企業自身です。

- 主体は自社であるという意識を持つ: DXのオーナーシップは常に自社にあるという意識を忘れてはいけません。プロジェクトには必ず自社の担当者(できれば専任)をアサインし、コンサルタントと対等なパートナーとして議論し、意思決定に主体的に関わる体制を築きましょう。コンサルタントからの提案を鵜呑みにするのではなく、「自社の実情に合っているか」「本当に実行可能か」を当事者として真剣に検討する姿勢が求められます。

- ノウハウを吸収する姿勢: コンサルタントは、答えをくれる存在であると同時に、DX推進のノウハウを教えてくれる「先生」でもあります。ミーティングの議事録作成や資料作成をすべて任せるのではなく、自社の担当者が積極的に関与することで、プロジェクトマネジメントの手法や分析のフレームワークなど、貴重なスキルやノウハウを自社内に蓄積することができます。「プロジェクトが終わった後に、自社の力で次のDX施策を推進できる状態」を目指すことが、コンサルティング活用の本来の目的です。

③ 現場の意見を取り入れ、理解を得る

DXは、多くの場合、現場の従業員の日常業務に大きな変化をもたらします。新しいシステムの導入、業務プロセスの変更など、慣れ親しんだやり方を変えることに対する現場の抵抗は、想像以上に大きいものです。

- 早期からの現場の巻き込み: 経営層とコンサルタントだけで物事を決めて、トップダウンで現場に押し付ける方法は、ほぼ間違いなく失敗します。プロジェクトの初期段階から、現場のキーパーソンやエース級の人材をプロジェクトメンバーに加え、意見をヒアリングすることが不可欠です。現場の知見は、実効性の高い解決策を生み出すための宝の山です。また、現場のメンバーが「自分たちも参加して決めた」という当事者意識を持つことで、その後の導入がスムーズに進みます。

- 丁寧なコミュニケーションとメリットの提示: なぜこの変革が必要なのか、変革によって現場の業務がどのように楽になるのか、会社全体にどのようなメリットがあるのかを、丁寧に繰り返し説明し、理解と協力を得ることが重要です。一時的に業務負荷が増えるとしても、その先にあるポジティブな未来を共有することで、現場の従業員も変革の担い手として前向きに取り組んでくれるようになります。チェンジマネジメントは、DXプロジェクトにおける最も重要な成功要因の一つと言えるでしょう。

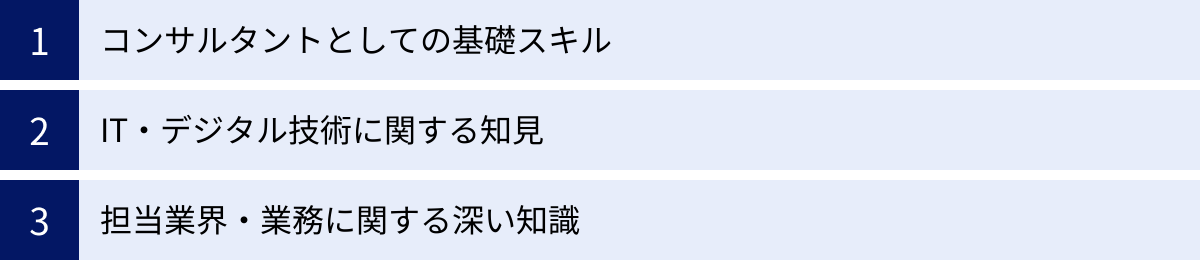

DXコンサルタントに求められるスキル

質の高いDXコンサルティングを受けるためには、どのようなスキルを持った人材が担当してくれるのかを見極めることも重要です。優れたDXコンサルタントは、特定の専門知識だけでなく、多様なスキルを複合的に兼ね備えています。

コンサルタントとしての基礎スキル

まず、どの領域のコンサルタントにも共通して求められる、土台となるスキルセットです。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング): 複雑に絡み合った事象を構造的に整理し、課題の本質的な原因を特定する能力です。「なぜなぜ分析」やMECE(ミーシー:漏れなくダブりなく)といったフレームワークを駆使して、漠然とした問題を具体的な打ち手に分解していきます。

- 仮説構築力: 限られた情報の中から、問題の核心や解決策の方向性について「おそらくこうではないか」という仮説を立て、それを検証するために必要な情報収集や分析を効率的に進める能力です。

- コミュニケーション能力: 経営層、事業部長、現場の担当者、ITエンジニアなど、立場の異なる多様なステークホルダーと円滑な関係を築き、それぞれの言語を理解して議論をファシリテートし、合意形成へと導く高度なコミュニケーション能力が不可欠です。

- プロジェクトマネジメントスキル: 立てた計画を完遂する力です。タスクの洗い出し、スケジュール管理、課題管理、リスク管理などを通じて、プロジェクト全体を俯瞰し、遅延や問題発生に対して的確に対応してゴールまで導く能力が求められます。

IT・デジタル技術に関する知見

DXコンサルタントを特徴づけるのが、このテクノロジーに関する深い理解です。

- 幅広い技術知識: クラウド(AWS, Azure, GCP)、AI・機械学習、IoT、データ分析(BI, DWH)、RPA、アジャイル開発、サイバーセキュリティなど、現代のビジネスを支える主要なテクノロジーの概要と、それぞれのビジネスへの応用可能性を幅広く理解している必要があります。

- ビジネスと技術の架け橋となる力: 単に技術に詳しいだけでなく、「その技術をどう使えば、クライアントのビジネス課題を解決し、新たな価値を創出できるか」を構想し、経営層に分かりやすく説明できる能力が極めて重要です。技術の専門家とビジネスサイドの間の「通訳」としての役割を担います。

- 技術トレンドの継続的な学習: テクノロジーの世界は日進月歩です。常に最新の技術動向やスタートアップの動向をキャッチアップし、自身の知識をアップデートし続ける学習意欲も不可欠なスキルです。

担当業界・業務に関する深い知識

机上の空論ではない、実効性の高い提案を行うためには、クライアントが属する業界や業務に関する深い知識(ドメイン知識)が欠かせません。

- インダストリー知識: 金融業界の規制、製造業のサプライチェーン、小売業の商慣習、医療業界の制度など、支援対象となる業界特有のビジネスモデル、法律・規制、課題、専門用語を深く理解していること。この知識があるからこそ、業界の文脈に即した的確な提案が可能になります。

- 業務知識: 財務会計、人事管理、生産管理、マーケティング、営業といった特定の業務プロセスに関する知識です。例えば、経理業務のDXを支援するのであれば、仕訳や消込、決算といった一連の業務フローを理解している必要があります。

- クライアントへの共感: ドメイン知識は、単なる知識として持っているだけでなく、クライアントが日々直面している「痛み」や「悩み」に共感し、同じ目線で課題を捉えることにも繋がります。この共感が、クライアントとの信頼関係を築く上で非常に重要な要素となります。

まとめ

本記事では、DXコンサルティングの基本から、必要とされる背景、具体的なサービス内容、費用相場、そして最適なパートナーの選び方まで、幅広く解説してきました。

DXコンサルティングとは、単にITツールを導入する支援サービスではありません。デジタル技術を核として、企業の製品・サービス、ビジネスモデル、さらには組織や文化そのものを変革し、新たな価値を創造するための戦略的パートナーです。

国際競争力の低下、コロナ禍による社会変化、消費者行動の多様化といった大きなうねりの中で、企業が持続的に成長していくためには、DXへの取り組みはもはや避けては通れない経営課題となっています。しかし、専門人材の不足や既存システムの壁など、自社だけでは乗り越えがたい障壁が多いのも事実です。

そのような状況において、DXコンサルティングは、客観的な視点、専門的な知見、そして変革を推進する実行力を提供し、企業の挑戦を力強く後押ししてくれます。

コンサルティング会社を選ぶ際には、以下の5つのポイントを念頭に置くことが重要です。

- 自社の課題とコンサルティング会社の実績・専門領域が合っているか

- 戦略立案だけでなく、実行まで伴走してくれる体制か

- 担当するコンサルタントは高い専門性を持っているか

- 投資に見合う効果(費用対効果)が期待できるか

- 信頼関係を築ける担当者か(相性)

そして最も大切なことは、コンサルティング会社に「丸投げ」しないことです。DXの主体はあくまで自社であり、コンサルタントはその変革を支援するパートナーです。明確な目的意識を持ち、主体的にプロジェクトに関与し、現場を巻き込みながら進める姿勢こそが、DXコンサルティングを成功に導く最大の鍵となります。

この記事が、皆様のDX推進の一助となれば幸いです。