現代のビジネス環境は、デジタル技術の急速な進化や市場のグローバル化、顧客ニーズの多様化など、かつてないほどの速さで変化し続けています。このような状況下で企業が競争力を維持し、持続的に成長していくためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが不可欠です。しかし、多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、その推進においてさまざまな課題に直面し、思うような成果を上げられていないのが実情です。

本記事では、DX推進における代表的な課題とその背景にある根本的な原因を徹底的に分析します。さらに、それらの課題を乗り越え、DXを成功に導くための具体的な解決策をステップバイステップで詳しく解説します。これからDXに取り組む企業はもちろん、現在DX推進の壁にぶつかっている担当者の方にとっても、自社の状況を客観的に見つめ直し、次の一歩を踏み出すための具体的なヒントが得られる内容となっています。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX推進の課題を理解する前に、まずは「DXとは何か」という基本的な概念を正しく把握することが重要です。DXは単なるITツールの導入や業務のデジタル化とは一線を画す、より広範で本質的な変革を指します。ここでは、DXの正式な定義、混同されがちな「IT化」や「デジタル化」との違い、そして現代の企業がなぜDXに取り組むべきなのか、その理由を多角的に解説します。

DXの定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)について、経済産業省が発表した「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、以下のように定義されています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

(参照:経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)Ver. 1.0」)

この定義の重要なポイントは、DXが単なる「デジタル技術の活用」に留まらないという点です。DXの核心は「トランスフォーメーション(変革)」にあります。つまり、デジタル技術を手段として、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには組織文化や企業風土といった企業活動の根幹から変革し、新たな価値を創造することで、変化の激しい市場における競争優位性を確立することこそがDXの真の目的なのです。

具体的には、これまで製品を販売するだけだった製造業が、製品にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、故障を予知するメンテナンスサービスを提供するといった「モノからコトへ」のビジネスモデル転換などが典型的な例として挙げられます。これは、デジタル技術を活用して顧客に新たな価値を提供し、収益構造そのものを変革する取り組みです。

DXとIT化・デジタル化の違い

DXという言葉は、しばしば「IT化」や「デジタル化」と混同されがちですが、これらは目的やスコープが明確に異なります。これらの違いを理解することは、自社の取り組みがどの段階にあるのかを客観的に把握する上で非常に重要です。

| 段階 | 定義 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|---|

| IT化 | 既存の業務プロセスを効率化・自動化するために、ITツールを導入すること。アナログな作業をコンピュータに置き換える動き。 | ・紙の書類をスキャンして電子ファイルで保存する ・勤怠管理をタイムカードからICカードに変更する ・手作業で行っていたデータ入力をExcelマクロで自動化する |

業務効率の向上(部分最適) |

| デジタル化 | ①デジタイゼーション(Digitization):アナログ・物理的なデータをデジタル形式に変換すること ②デジタライゼーション(Digitalization):個別の業務プロセス全体をデジタル技術で再構築・最適化すること |

①紙の契約書をPDF化する ②契約プロセス全体を電子契約システムに移行し、捺印や郵送を不要にする |

プロセスの効率化、コスト削減 |

| DX | データとデジタル技術を駆使して、ビジネスモデルや組織、企業文化そのものを根本的に変革し、新たな価値を創造すること | ・顧客の購買データや行動データを分析し、一人ひとりに最適化された商品やサービスを提案する ・製造業が製品の稼働データを収集し、予防保全サービスや従量課金サービスといった新たなビジネスモデルを創出する |

競争優位性の確立、新たな価値創造(全体最適) |

このように、IT化やデジタル化は、既存の業務を前提とした「効率化」や「最適化」を目指すものであるのに対し、DXはビジネスのあり方そのものを変革し、「新たな価値創造」を目指すものです。IT化やデジタル化はDXを実現するための重要なステップではありますが、それ自体がゴールではありません。この違いを認識せず、単に新しいツールを導入しただけで「DXを達成した」と満足してしまうと、本質的な変革には至らないため注意が必要です。

企業がDXに取り組むべき理由

なぜ今、多くの企業がDXに注力する必要があるのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く環境の劇的な変化があります。ここでは、企業がDXに取り組むべき5つの主要な理由を解説します。

競争力の強化

現代の市場では、顧客ニーズはますます多様化・個別化し、製品やサービスのライフサイクルも短縮しています。また、デジタル技術を駆使した新興企業(デジタルネイティブ企業)が次々と既存市場に参入し、従来の業界構造を破壊する「デジタル・ディスラプション」が各所で起きています。このような環境で生き残るためには、データに基づいた迅速な意思決定と、顧客ニーズの変化に柔軟に対応できるビジネスモデルが不可欠です。DXを推進することで、企業はデータドリブンな経営を実現し、市場の変化を先読みした新たな価値提供が可能となり、競争上の優位性を確保できます。

業務効率化と生産性の向上

DXは、企業内部の業務プロセスにも大きな変革をもたらします。例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的な事務作業を自動化したり、SFA(営業支援システム)を活用して営業活動を効率化したりすることで、従業員はより創造的で付加価値の高いコア業務に集中できるようになります。また、クラウドベースの情報共有ツールを導入すれば、部門間の連携がスムーズになり、組織全体の生産性が向上します。これにより、限られたリソースを最大限に活用し、企業全体のパフォーマンスを高めることにつながります。

新たなビジネスモデルの創出

DXの最も大きな可能性の一つが、新たなビジネスモデルの創出です。IoTやAI、ビッグデータといった技術を活用することで、これまで不可能だった新しい製品やサービスを生み出すことができます。前述の製造業におけるサービス化(サービタイゼーション)の例のように、既存の事業領域の枠を超え、新たな収益源を確保するチャンスが生まれます。また、ECサイトやスマートフォンアプリなどを通じて顧客との直接的な接点を構築し、そこから得られるデータを活用して、全く新しい事業を立ち上げることも可能です。

働き方改革の推進

DXは、従業員の働き方にもポジティブな影響を与えます。クラウドサービスの活用やセキュリティ環境の整備により、テレワークやリモートワークといった柔軟な働き方が可能になります。これにより、従業員は育児や介護と仕事の両立がしやすくなるなど、ワークライフバランスの向上が期待できます。また、場所に縛られない働き方は、多様な人材の確保にもつながります。働きがいのある環境を提供することは、従業員のエンゲージメントを高め、優秀な人材の定着率向上にも貢献します。

BCP(事業継続計画)対策

自然災害やパンデミック、サイバー攻撃など、企業活動を脅かす不測の事態はいつ起こるか分かりません。DXを推進し、業務システムのクラウド化やデータのバックアップ体制を構築しておくことは、こうした緊急時における事業継続能力の向上に直結します。例えば、オフィスに出社できなくても、従業員が自宅から通常通り業務を遂行できる環境が整っていれば、事業への影響を最小限に抑えることができます。DXは、企業のレジリエンス(回復力・しなやかさ)を高めるための重要な投資でもあるのです。

DX推進における10の代表的な課題

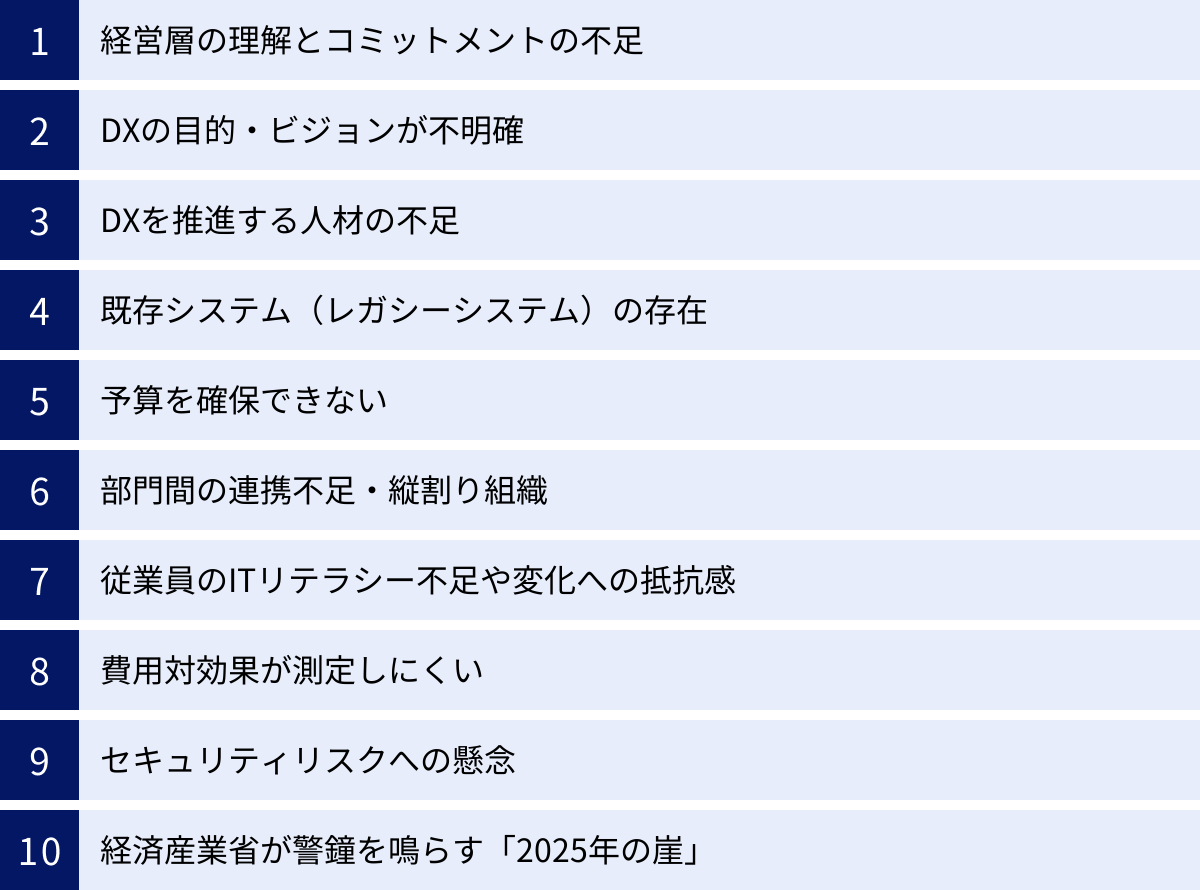

DXの重要性が広く認識される一方で、多くの企業がその推進過程でさまざまな壁に直面しています。ここでは、日本企業がDXを進める上で特に陥りやすい10の代表的な課題を、その背景とともに詳しく解説します。これらの課題を事前に理解しておくことは、自社のDXプロジェクトを成功に導くための第一歩となります。

① 経営層の理解とコミットメントの不足

DX推進における最大の障壁の一つが、経営層の理解不足です。DXを単なる「IT部門が担当する業務効率化の取り組み」や「コスト削減の手段」と捉えてしまい、その戦略的重要性を十分に認識していないケースが少なくありません。

DXは、ビジネスモデルや組織文化の変革を伴う全社的な取り組みであり、部門間の利害調整や大規模な投資判断が必要となる場面が多くあります。このような変革を成し遂げるには、経営層がDXのビジョンを明確に示し、全社を巻き込んで変革を断行するという強い意志(コミットメント)が不可欠です。経営層のコミットメントが不足していると、DX推進に必要な予算や人材といったリソースが十分に配分されなかったり、短期的な成果が出ないことを理由にプロジェクトが頓挫してしまったりするリスクが高まります。また、現場の抵抗に直面した際に、経営層がリーダーシップを発揮できなければ、変革は前に進みません。

② DXの目的・ビジョンが不明確

「競合他社がやっているから」「世の中のトレンドだから」といった漠然とした理由でDXに着手してしまう企業も多く見られます。しかし、「何のためにDXを推進するのか」という目的や、「DXを通じてどのような企業になりたいのか」というビジョンが明確でなければ、取り組みは必ず行き詰まります。

目的が不明確なままでは、導入する技術やツールの選定基準が曖昧になり、現場の課題解決に繋がらない投資を行ってしまう可能性があります。また、各部門がバラバラの方向に進んでしまい、全社的なシナジーが生まれません。「自社の最も重要な経営課題は何か」「その課題を解決するために、デジタル技術をどう活用できるのか」「最終的に顧客や社会にどのような新しい価値を提供したいのか」といった問いに対する答えを、経営層と現場が一体となって考え、具体的なビジョンとして言語化し、全社で共有することが、DX推進の羅針盤となります。

③ DXを推進する人材の不足

DXを実際に推進していくためには、デジタル技術とビジネスの両方に精通した「DX人材」が不可欠です。具体的には、プロジェクト全体を牽引するプロダクトマネージャー、データを分析してビジネスインサイトを導き出すデータサイエンティスト、ITシステムの全体設計を担うITアーキテクトといった専門人材が求められます。

しかし、日本ではこうした高度なスキルを持つ人材が全体的に不足しており、多くの企業が人材確保に苦戦しています。特に、自社のビジネスドメインを深く理解し、かつ最新のデジタル技術にも明るい人材は極めて希少です。外部からの採用が難しいだけでなく、社内での育成にも時間とコストがかかるため、多くの企業で人材不足がDXのボトルネックとなっています。結果として、DX推進の旗振り役が不在のまま、プロジェクトが停滞してしまうケースが後を絶ちません。

④ 既存システム(レガシーシステム)の存在

長年にわたって事業を支えてきた基幹システム(レガシーシステム)が、DX推進の足かせとなるケースも非常に多く見られます。これらのシステムは、過去の業務プロセスに合わせて部門ごとに最適化・カスタマイズが繰り返された結果、構造が複雑化・肥大化し、ブラックボックス化していることが少なくありません。

このようなレガシーシステムは、最新のデジタル技術との連携が困難であったり、データの抽出や統合に多大な手間がかかったりするため、新しいサービスの迅速な開発や、全社的なデータ活用を阻害します。さらに、システムの仕様を理解している技術者が退職してしまい、改修やメンテナンスが極めて困難になるという問題も深刻化しています。レガシーシステムの維持・運用に多額のIT予算が割かれ、DXのような戦略的なIT投資にリソースを回せないというジレンマも、多くの企業が抱える課題です。

⑤ 予算を確保できない

DXは、新たな価値創造や競争優位性の確立といった長期的なリターンを目指す投資活動です。しかし、その成果は必ずしも短期的な売上や利益として現れるわけではなく、顧客満足度の向上やブランドイメージの強化といった非財務的な効果も多く含まれます。

そのため、従来の投資対効果(ROI)の考え方ではDXの価値を評価しにくく、経営層に対して投資の必要性を説明するのが難しいという課題があります。特に、短期的な業績を重視する経営環境下では、目先の利益に直結する既存事業への投資が優先され、成果が見えにくいDX関連の予算は後回しにされたり、削減されたりしがちです。DXを成功させるためには、従来のROI指標だけでなく、DXがもたらす長期的な企業価値向上を多角的に評価する新しい仕組み作りも求められます。

⑥ 部門間の連携不足・縦割り組織

日本の多くの企業は、機能別に最適化された「縦割り組織」の構造を持っています。この構造は、特定の業務を効率的に遂行するには適していますが、部門を横断した連携を阻害する要因にもなり得ます。

DXは、マーケティング、営業、開発、カスタマーサポートといった複数の部門が連携し、顧客データを一元的に活用することで初めて大きな価値を生み出します。しかし、縦割り組織では、各部門が独自のシステムやデータを保有し、他の部門と共有しない「情報のサイロ化」が起こりがちです。また、部門間の利害が対立し、全社最適の視点での協力が得られないことも少なくありません。DXを成功させるためには、組織の壁を取り払い、部門横断で円滑に連携できるフラットな組織体制や文化を構築することが不可欠です。

⑦ 従業員のITリテラシー不足や変化への抵抗感

DXを推進する上で、現場の従業員の協力は欠かせませんが、ここにも大きな壁が存在します。一つは、従業員全体のITリテラシーの問題です。新しいデジタルツールやシステムを導入しても、従業員がそれを使いこなせなければ意味がありません。特に、これまでITツールに馴染みが薄かった従業員にとっては、新しい操作を覚えること自体が大きな負担となります。

もう一つの大きな壁が、変化に対する心理的な抵抗感です。長年慣れ親しんだ業務プロセスが変わることへの不安や、「新しいシステムによって自分の仕事がなくなるのではないか」という懸念から、DXに対して非協力的・抵抗的になる従業員は少なくありません。経営層や推進部門は、こうした現場の不安に寄り添い、DXがもたらすメリットを丁寧に説明し、十分な教育・研修の機会を提供するなど、従業員を積極的に巻き込んでいく努力が求められます。

⑧ 費用対効果が測定しにくい

前述の予算確保の課題とも関連しますが、DXの取り組みがもたらす成果を定量的に測定することは容易ではありません。例えば、「業務プロセスをデジタル化したことによる生産性向上」や「データ活用による顧客体験の向上」といった効果を、具体的な金額に換算するのは困難です。

そのため、DX推進のためのKPI(重要業績評価指標)をどのように設定するかが大きな課題となります。適切なKPIが設定できなければ、プロジェクトの進捗や成果を客観的に評価できず、改善のサイクルを回すことができません。また、経営層に対して取り組みの成果を明確に報告できないため、継続的な支援を得ることも難しくなります。従来の財務指標だけでなく、業務のリードタイム短縮率、顧客満足度スコア、従業員エンゲージメントスコアなど、DXの目的や特性に合わせた多角的なKPIを設定し、継続的にモニタリングする仕組みが必要です。

⑨ セキュリティリスクへの懸念

DXの推進に伴い、クラウドサービスの利用、社外パートナーとのデータ連携、IoTデバイスの活用などが進むと、企業のIT環境は従来よりもオープンで複雑になります。これは、利便性や柔軟性を高める一方で、サイバー攻撃の標的となる領域(アタックサーフェス)が拡大することを意味します。

顧客の個人情報や企業の機密情報が漏洩すれば、金銭的な損害だけでなく、企業の社会的信用も大きく失墜します。そのため、多くの企業では、情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクへの懸念が、DX推進のブレーキとなっています。DXを安全に進めるためには、利便性と安全性を両立させる「ゼロトラスト」の考え方に基づいたセキュリティ対策や、全従業員のセキュリティ意識を高めるための教育、インシデント発生時の対応体制の整備などが不可欠です。

⑩ 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」

最後に、日本企業が直面する極めて深刻な課題として、経済産業省が「DXレポート」で指摘した「2025年の崖」があります。これは、多くの企業でレガシーシステムが刷新されないまま放置された場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという衝撃的な警告です。

(参照:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

この「崖」は、主に以下の要因によってもたらされるとされています。

- システムの複雑化・ブラックボックス化によるデータ活用の阻害

- IT人材の定年退職と技術的負債の増大による維持管理コストの高騰

- 主要なITベンダーのサポート終了によるセキュリティリスクの増大

- デジタル市場の変化に対応できず、ビジネスチャンスを逸失

つまり、「2025年の崖」は、企業がレガシーシステムからの脱却とDXを先延ばしにすればするほど、競争力を失い、深刻なリスクに晒されることを示唆しています。この問題は、もはや一企業の課題ではなく、日本経済全体の競争力に関わる喫緊の課題として認識されています。

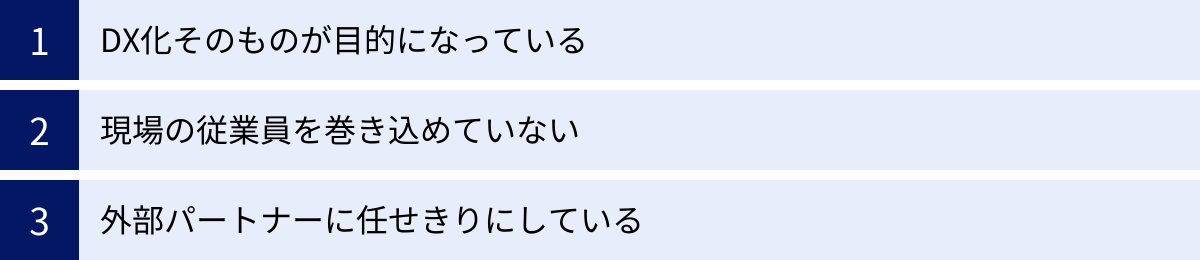

DX推進が失敗する3つの原因

前章で挙げた10の課題は、互いに複雑に絡み合っています。そして、これらの課題の根底には、DX推進を失敗に導くいくつかの共通した原因が存在します。ここでは、特に多くの企業が陥りがちな3つの根本的な失敗原因を深掘りし、なぜDXがうまくいかないのかを明らかにします。

① DX化そのものが目的になっている

最も典型的な失敗原因が、「手段の目的化」です。これは、「何のためにDXをやるのか」という本来の目的を見失い、DXに関連するツールや技術を導入すること自体がゴールになってしまう状態を指します。

例えば、「AIを導入して最先端の企業に見られたい」「競合が導入したから、うちもMAツールを導入しよう」「とにかく全てのデータをクラウドに移行しよう」といった発想は、手段の目的化に陥る危険な兆候です。これらの取り組みは、一見するとDXを推進しているように見えますが、その先に解決したい経営課題や、生み出したい顧客価値が明確に定義されていません。

その結果、どうなるでしょうか。高価なツールを導入したものの、現場の業務に合わず、誰も使わない「宝の持ち腐れ」状態になります。データをクラウドに移行しただけで、そのデータを分析・活用する仕組みや文化がなければ、コストが増えるだけで何の効果も生みません。成功企業の事例を表面だけ真似しても、自社のビジネスモデルや組織文化、顧客特性が異なれば、同じ成果は得られません。

DXの「トランスフォーメーション(変革)」という言葉の本質を忘れ、「デジタル」という手段にばかり目が向いてしまうと、このような失敗に陥ります。重要なのは、常に「自社の課題は何か」「顧客は何を求めているのか」という原点に立ち返り、その課題解決や価値創造の手段としてデジタル技術を位置づけることです。

② 現場の従業員を巻き込めていない

DXは、経営層や情報システム部門、あるいはDX推進室といった一部の組織だけで完結するものではありません。新しい業務プロセスを設計したり、新しいシステムを導入したりする際、その変革の主役となるのは、日々業務を行っている現場の従業員です。しかし、この現場の従業員を置き去りにしてトップダウンでDXを進めてしまうと、必ずと言っていいほど強い抵抗に遭い、失敗に終わります。

なぜなら、現場の意見を無視して導入されたシステムは、実際の業務フローにそぐわず、かえって手間が増えたり、使い勝手が悪かったりすることが多いからです。従業員からすれば、「自分たちの仕事が分かっていない人たちが、勝手に面倒なものを押し付けてきた」と感じてしまいます。こうなると、「やらされ感」が蔓延し、新しいシステムの利用が定着せず、結局は以前のやり方(例えばExcelや紙での管理)に戻ってしまうという事態を招きます。

また、DXによる業務の自動化や効率化は、従業員に「自分の仕事が奪われるのではないか」という不安を抱かせることがあります。こうした不安を解消するための丁寧なコミュニケーションや、新しいスキルを習得するためのリスキリング(学び直し)の機会を提供することなく、一方的に変革を進めれば、従業員のモチベーションは著しく低下します。

DXは、ツールやシステムの導入であると同時に、従業員の働き方やマインドセットを変革する「組織文化の変革」でもあります。変革の目的やメリットを全社で共有し、企画段階から現場の従業員を積極的に巻き込み、彼らの知見やアイデアを尊重することで、初めて全社一丸となったDXが可能になるのです。

③ 外部パートナーに任せきりにしている

社内にDX人材が不足しているという課題から、コンサルティングファームやシステム開発ベンダーといった外部の専門家にDX推進を依存してしまうケースも、失敗の典型的なパターンです。外部パートナーの知見や技術力を活用すること自体は、DXを加速させる上で非常に有効な手段です。しかし、問題は「任せきり(丸投げ)」にしてしまうことです。

外部パートナーは、デジタル技術やプロジェクトマネジメントの専門家ではありますが、自社のビジネスの深い部分、例えば業界特有の慣習、長年培ってきた顧客との関係性、現場の暗黙知といったものを完全に理解しているわけではありません。変革の方向性を外部パートナーに委ねてしまうと、業界標準の画一的なソリューションが提案され、自社の強みや独自性を活かせない結果になりかねません。

さらに深刻なのは、プロジェクトを丸投げすることで、自社にDXに関するノウハウが全く蓄積されないことです。プロジェクトが完了した後も、システムの運用や改善を外部に依存し続けなければならず、コストがかさむだけでなく、自律的な変革能力が育ちません。これでは、市場の変化に対応し続ける持続的なDXは実現できません。

成功するDXとは、変革の主体はあくまで自社であるという強い当事者意識を持つことから始まります。外部パートナーは、あくまで自社の変革を支援してくれる「伴走者」と位置づけ、自社の従業員がプロジェクトの主導権を握り、パートナーと協働しながら企画、設計、開発、導入を進めていく体制を築くことが極めて重要です。この過程を通じて、社内に知見が蓄積され、次の変革へと繋がる力が養われます。

DX推進の課題を解決する6つのステップ

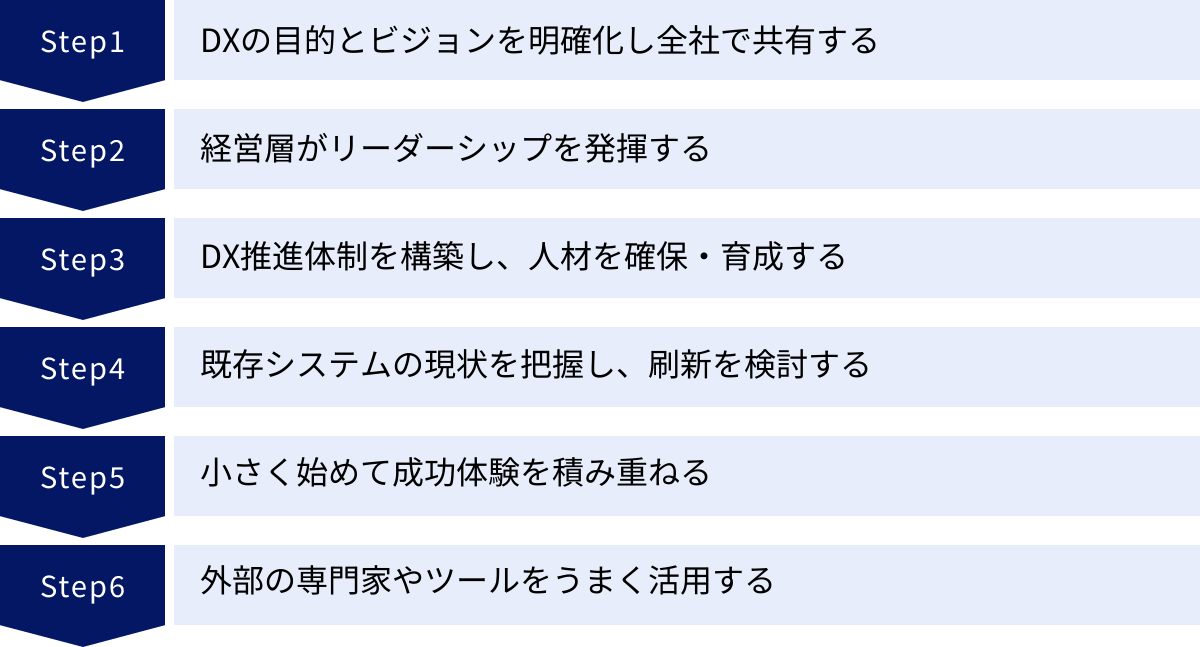

これまで見てきたDX推進の課題や失敗原因を踏まえ、ここではDXを成功に導くための具体的な解決策を6つのステップに分けて解説します。これらのステップを順に実行していくことで、組織的な課題を克服し、着実にDXを前進させることが可能になります。

① DXの目的とビジョンを明確化し全社で共有する

全ての出発点となるのが、このステップです。「手段の目的化」を避け、全社のベクトルを合わせるためには、まず「なぜ我が社はDXに取り組むのか」という根源的な問いに答えを出す必要があります。

具体的には、経営層が中心となり、自社の経営環境(市場、競合、顧客)、内部環境(強み、弱み、課題)を徹底的に分析します。その上で、「DXを通じて、どのような経営課題を解決したいのか」「3年後、5年後、顧客や社会に対してどのような価値を提供できる企業になりたいのか」というビDジョンを具体的かつ魅力的な言葉で描き出します。

このビジョンは、単なるスローガンであってはなりません。「顧客体験の向上により、顧客ロイヤルティを3年間で20%向上させる」「データ駆動型の製品開発により、新製品の市場投入までの期間を半年短縮する」といったように、できる限り具体的で測定可能な目標(KGI/KPI)に落とし込むことが重要です。

そして、最も重要なのが、このビジョンと目標を全従業員に共有し、浸透させることです。経営トップが自らの言葉で、社内報、全体会議、部門会議など、あらゆる機会を通じて繰り返し情熱的に語りかけることで、従業員の共感と当事者意識を醸成します。全従業員が「自分たちの仕事が、この大きなビジョンの実現にどう繋がっているのか」を理解したとき、組織は初めて一つの方向に向かって動き出します。

② 経営層がリーダーシップを発揮する

明確なビジョンが描けたら、次はその実現に向けて経営層が強力なリーダーシップを発揮する番です。DXは既存の組織構造や業務プロセスに大きな変革をもたらすため、必ず部門間の対立や現場の抵抗が起こります。こうした障壁を乗り越えるには、経営層の断固たる決意と行動が不可欠です。

具体的には、まずDX推進の最高責任者としてCDO(Chief Digital Officer)やそれに準ずる役職を設置し、DXプロジェクトを推進するための強力な権限と責任を与えます。そして、DXを最重要の経営課題と位置づけ、必要な予算や人材といった経営リソースを優先的に配分することを社内外に明確に宣言します。

また、DXは試行錯誤の連続であり、失敗はつきものです。経営層は、短期的な成果だけを求めるのではなく、長期的な視点で取り組みを見守り、失敗を責めるのではなく、挑戦そのものを奨励し、失敗から学ぶことを許容する文化を醸成する必要があります。定期的にDX推進チームと対話し、進捗状況を把握し、課題が発生した際には迅速な意思決定で支援するなど、現場任せにせず、常にプロジェクトに伴走する姿勢が求められます。

③ DX推進体制を構築し、人材を確保・育成する

ビジョンと経営層のコミットメントが揃ったら、DXを具体的に実行する組織と人材を整備します。一部の部署に任せるのではなく、全社横断的な推進体制を構築することが成功の鍵です。

まずは、情報システム部門、事業部門、マーケティング部門、人事部門など、関連する各部署からエース級の人材を選抜し、部門の壁を越えた専門の「DX推進室」やプロジェクトチームを組成します。このチームが、全社のDX戦略の策定、個別プロジェクトの企画・推進、部門間の調整役などを担います。

次に、DX人材の確保と育成です。これは「外部からの採用」と「内部での育成」の両輪で進める必要があります。まず、自社に必要なDX人材のスキルや役割(データサイエンティスト、UI/UXデザイナーなど)を明確に定義し、中途採用市場から即戦力となる専門家を積極的に採用します。同時に、社内公募制度や研修プログラムを充実させ、意欲のある従業員が新しいデジタルスキルを習得できるリスキリングの機会を提供します。全従業員を対象としたITリテラシー向上のための基礎研修も、DXの土台作りとして非常に重要です。

④ 既存システムの現状を把握し、刷新を検討する

DXの足かせとなるレガシーシステムの問題を解決するためには、まず自社のIT資産の現状を正確に把握することから始めます。社内に存在する全てのシステムについて、「どの部署が」「何の業務に」「どのように利用しているのか」、そして「いつ導入され、どのような技術で作られているのか」「維持管理にどれくらいのコストがかかっているのか」といった情報を徹底的に洗い出し、可視化します(IT資産の棚卸し)。

次に、洗い出したシステムを「DXのビジョン実現に貢献するもの」「現状維持でよいもの」「刷新・廃棄すべきもの」に分類し、評価します。特に、データのサイロ化を引き起こしていたり、維持コストが高騰していたり、新しい技術との連携が困難だったりするレガシーシステムについては、刷新計画を策定します。

刷新の方法としては、全てを一度に作り替えるのではなく、機能ごとに小さなサービスに分割して段階的に置き換えていく「マイクロサービス化」や、汎用的な業務はSaaSなどのクラウドサービスに移行し、自社のコア業務に特化したシステム開発に集中するといったアプローチが有効です。重要なのは、ビジネス上の優先順位を明確にし、現実的なロードマップを描いて着実に実行していくことです。

⑤ 小さく始めて成功体験を積み重ねる

最初から全社規模の壮大なDXプロジェクトを立ち上げようとすると、計画に時間がかかりすぎる上に、失敗したときのリスクも大きくなります。特にDXの初期段階では、特定の部門や業務領域に絞って、短期間で成果が見えやすいテーマからスモールスタートすることが極めて効果的です。これはPoC(Proof of Concept:概念実証)とも呼ばれます。

例えば、「営業部門の報告業務をSFAで効率化する」「経理部門の請求書処理をRPAで自動化する」「特定の製品サイトの顧客行動を分析して改善する」といった具体的なテーマを設定します。ポイントは、成果が測定しやすく、関わる従業員が「楽になった」「便利になった」と実感しやすいものを選ぶことです。

こうした小さな成功体験は、DXの効果を社内に示す何よりの証拠となります。成功事例を社内で広く共有することで、「DXは自分たちの仕事にもメリットがある」という認識が広がり、現場の抵抗感を和らげ、他の部門からの協力も得やすくなります。この「小さな成功の積み重ね」が、全社的なDXへの機運を高め、より大きな変革へと繋がる好循環を生み出すのです。

⑥ 外部の専門家やツールをうまく活用する

自社だけですべてのDX課題を解決しようとする必要はありません。社内に不足している専門知識や技術、リソースは、外部のパートナーやツールを賢く活用することで補うことができます。

例えば、DX戦略の策定や高度なデータ分析については専門のコンサルティングファームの支援を受けたり、システム開発では最新技術に精通したITベンダーと協働したりすることが考えられます。ただし、失敗原因で述べたように、「丸投げ」は禁物です。あくまでプロジェクトの主導権は自社が握り、外部パートナーを「伴走者」として位置づけ、彼らの知見を吸収しながら自社の能力を高めていくという姿勢が重要です。パートナー選定にあたっては、技術力だけでなく、自社のビジネスや文化を理解し、共に汗を流してくれる相手かどうかを見極めることが求められます。

また、経費精算、勤怠管理、情報共有といった非競争領域の業務については、SaaSをはじめとする汎用的なクラウドツールを積極的に活用しましょう。これにより、自社は差別化の源泉となるコア業務のデジタル化や、新たなビジネスモデルの創造にリソースを集中させることができます。

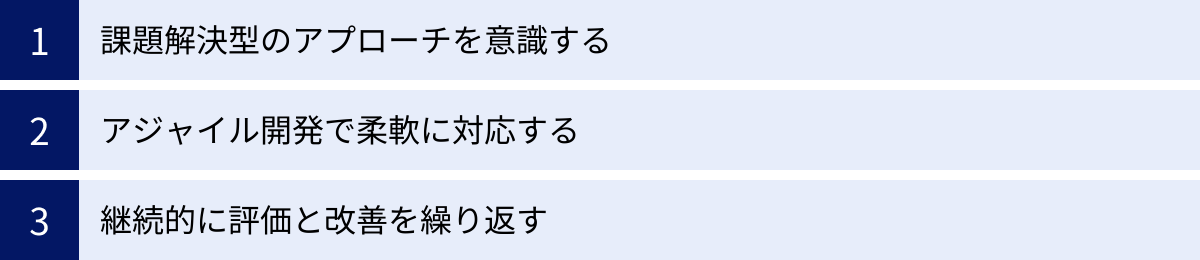

DX推進を成功に導くためのポイント

前章で解説した6つのステップを着実に実行することに加え、DX推進のプロセス全体を通じて意識すべき重要なポイントがいくつかあります。ここでは、プロジェクトの成功確率をさらに高めるための3つのマインドセットとアプローチについて解説します。

課題解決型のアプローチを意識する

DX推進において常に心掛けるべき最も重要な原則は、「課題解決型(課題ドリブン)」のアプローチです。これは、「最新のAIを使いたい」「流行りのメタバースを試したい」といった技術ありき(技術ドリブン)の発想ではなく、「自社のビジネスにおける最大の課題は何か」「顧客が本当に困っていることは何か」という課題を起点に、その解決策として最適なデジタル技術は何かを考えるアプローチです。

このアプローチを徹底することで、「手段の目的化」という最大の失敗原因を避けることができます。まず、経営層から現場の従業員まで、さまざまな立場の人々へのヒアリングを重ね、ビジネスの現場で起きているリアルな課題を徹底的に洗い出します。例えば、「営業担当者の移動時間が長く、顧客との対話時間が十分に取れていない」「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかり、顧客満足度が低い」「製品の在庫管理が煩雑で、欠品や過剰在庫が発生している」といった具体的な課題です。

次に、これらの課題を解決するために、どのようなデジタル技術やツールが有効かを検討します。先の例であれば、それぞれ「Web会議システムやSFAの導入」「FAQチャットボットの導入」「需要予測システムや在庫管理システムの導入」といった解決策が考えられます。

このように、常にビジネス上の課題に立ち返ることで、導入する技術やツールの目的が明確になり、現場にも受け入れられやすく、投資対効果の高いDXを実現できます。

アジャイル開発で柔軟に対応する

DXの対象となるビジネス環境や顧客ニーズは、常に変化し続けています。このような不確実性の高い状況において、プロジェクトの初期段階で全ての要件を完璧に定義し、計画通りに最後まで進める従来の「ウォーターフォール型」の開発手法は、もはや通用しません。計画を立てている間に、市場環境が変わってしまうからです。

そこで重要になるのが、「アジャイル開発」という手法です。アジャイル開発とは、「計画→設計→実装→テスト」という開発サイクルを、1週間から数週間といった短い期間で繰り返し行う開発手法です。この短いサイクルごとに、実際に動くソフトウェア(プロトタイプ)を開発し、ユーザーや顧客からフィードバックを得ます。そして、そのフィードバックを次のサイクルに素早く反映させ、プロダクトを継続的に改善していきます。

このアプローチには、いくつかの大きなメリットがあります。

- 変化への迅速な対応:市場や顧客ニーズの変化、技術の進展に柔軟に対応し、計画を途中で見直すことができます。

- 手戻りのリスク低減:早い段階でユーザーからのフィードバックを得られるため、最終段階で「思っていたものと違う」といった大幅な手戻りを防ぐことができます。

- 価値の早期提供:全ての機能が完成するのを待つのではなく、中核となる重要な機能から優先的にリリースし、ユーザーに早く価値を届けることができます。

DXは、ゴールが明確に定まった一度きりのプロジェクトではなく、常に変化に対応し続ける継続的な活動です。アジャイル開発は、まさにこのようなDXの性質に最適なアプローチと言えます。

継続的に評価と改善を繰り返す

DXの取り組みは、システムを導入したり、新しいサービスをリリースしたりしたら終わり、というわけではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。DXを成功させるためには、実行した施策の効果を継続的に評価し、その結果に基づいて改善を繰り返す「PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクル」を回し続けることが不可欠です。

まず、Plan(計画)の段階で設定したKPI(重要業績評価指標)が、Do(実行)の後にどのように変化したかを、Check(評価)の段階で客観的なデータに基づいて測定・分析します。例えば、「SFA導入後、営業担当者一人あたりの商談件数は目標通りに増加したか」「Webサイト改修後、コンバージョン率は改善したか」といったことを定期的にモニタリングします。

そして、評価の結果、目標と現実の間にギャップがあれば、その原因を分析し、次のAction(改善)に繋げます。「なぜ商談件数が増えなかったのか?→入力項目が多すぎて現場が使ってくれていないのかもしれない→入力項目を簡素化しよう」といったように、仮説を立てて改善策を実行し、再びその効果を測定します。

このデータに基づいた評価と改善のサイクルを、粘り強く、そしてスピーディに回し続ける文化を組織に根付かせることこそが、DXを持続的な成功へと導く原動力となるのです。

DX推進に役立つおすすめツール

DXを推進する上で、適切なデジタルツールを選定し、活用することは非常に重要です。ここでは、さまざまなビジネス課題の解決に貢献する代表的なツールを6つのカテゴリに分けて紹介します。これらのツールはあくまで一例であり、自社の目的や課題に合わせて最適なものを選ぶ際の参考にしてください。

| ツール分類 | 代表的なツール | 概要 | 主な機能 | 解決できるDX課題 |

|---|---|---|---|---|

| SFA | Salesforce Sales Cloud | 世界トップクラスのシェアを誇る、営業活動の可視化・効率化を支援するクラウド型プラットフォーム。 | 顧客管理、案件管理、商談管理、売上予測、レポート・ダッシュボード作成 | 営業プロセスの属人化解消、データに基づく科学的な営業戦略の立案、部門間での顧客情報共有 |

| MA | Marketo Engage | BtoBからBtoCまで幅広く対応する、見込み客の獲得・育成・選別を自動化するマーケティングツール。 | リード管理、メールマーケティング、Webサイト行動追跡、スコアリング、マーケティングROI分析 | マーケティング活動の効率化と高度化、営業部門とのシームレスな連携強化、顧客一人ひとりへのパーソナライズされたアプローチ |

| CRM | HubSpot CRM | 顧客情報を一元管理し、マーケティング・営業・カスタマーサービスの各部門が連携して良好な顧客関係を構築するためのプラットフォーム。 | 顧客情報管理、コンタクト履歴管理、タスク管理、Eメール追跡、パイプライン管理 | 顧客データの一元化による情報サイロの解消、顧客中心(カスタマーセントリック)なビジネスモデルへの転換、顧客体験(CX)の向上 |

| BIツール | Tableau | 専門知識がなくても、ドラッグ&ドロップの直感的な操作で大量のデータを視覚的に分析・共有できるデータ分析プラットフォーム。 | 多様なデータソースへの接続、インタラクティブなダッシュボード作成、高度なデータ可視化機能 | データドリブンな意思決定文化の醸成、専門家でなくてもデータ分析が可能になることによるデータ活用の民主化、経営状況のリアルタイムな可視化 |

| RPA | UiPath | PC上で行われる定型的な手作業を、ソフトウェアロボット(デジタルワーカー)で自動化するためのプラットフォーム。 | グラフィカルなワークフロー作成、多様なアプリケーション操作の自動化、AIとの連携による高度な自動化 | バックオフィス業務の大幅な効率化、生産性向上、ヒューマンエラーの削減、従業員の高付加価値業務へのシフト |

| 情報共有ツール | NotePM | 「社内版Wikipedia」のように、組織内のあらゆるナレッジやノウハウを簡単に蓄積・共有できる社内wikiツール。 | 高機能なエディタによるドキュメント作成、柔軟なフォルダ管理、強力な全文検索、テンプレート機能、コメント・リアクション機能 | ナレッジの属人化防止と組織知の継承、社内問い合わせ対応の工数削減、部門横断的なコミュニケーションの活性化 |

SFA(営業支援システム):Salesforce Sales Cloud

SFAは、営業担当者の活動を支援し、営業プロセス全体を効率化・可視化するためのツールです。代表的なSFAであるSalesforce Sales Cloudは、顧客情報、案件の進捗状況、商談履歴といった営業に関するあらゆる情報を一元管理できます。これにより、営業活動の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有して戦略的に活動できるようになります。また、蓄積されたデータから精度の高い売上予測を立てたり、成功パターンの分析を行ったりと、データに基づいた科学的な営業マネジメントを実現し、DXの重要な一翼を担います。(参照:Salesforce公式サイト)

MA(マーケティングオートメーション):Marketo Engage

MAは、見込み客(リード)の獲得から育成、選別までの一連のマーケティング活動を自動化・効率化するツールです。Marketo Engageは、Webサイトへの訪問者の行動を追跡し、その興味関心度に応じてパーソナライズされたメールを送るなど、顧客一人ひとりに合わせたコミュニケーションを自動で行うことができます。これにより、マーケティング担当者は煩雑な作業から解放され、より戦略的な業務に集中できます。また、マーケティング活動の成果を可視化し、営業部門との連携を強化することで、全社的な売上向上に貢献します。(参照:Adobe Marketo Engage公式サイト)

CRM(顧客関係管理):HubSpot CRM

CRMは、顧客情報を中心に据え、企業と顧客との関係を管理・強化するためのツールです。HubSpot CRMは、マーケティング、セールス、カスタマーサービスの各機能が統合されたプラットフォームであり、顧客とのあらゆる接点の情報を一元的に管理できます。これにより、部門間で顧客情報が分断される「サイロ化」を防ぎ、全社で一貫した顧客対応が可能になります。顧客理解を深め、長期的に良好な関係を築くことで、顧客満足度とLTV(顧客生涯価値)の向上を実現します。(参照:HubSpot公式サイト)

BIツール(データ分析):Tableau

BI(ビジネスインテリジェンス)ツールは、社内に散在する膨大なデータを収集・分析し、経営や業務に役立つ知見を導き出すためのツールです。Tableauは、プログラミングなどの専門知識がなくても、直感的な操作でデータをグラフやマップなどの分かりやすい形に可視化できるのが特長です。これにより、データ分析の専門家だけでなく、経営者や現場の担当者など、あらゆる従業員がデータに基づいた意思決定を行えるようになり、組織全体のデータリテラシー向上とデータドリブン文化の醸成を強力に後押しします。(参照:Tableau公式サイト)

RPA(業務自動化):UiPath

RPAは、これまで人間がPC上で行ってきた定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットに代行させる技術です。UiPathは、グローバルで高いシェアを持つRPAプラットフォームであり、データの入力・転記、レポート作成、システム間の情報連携といった幅広い業務を自動化できます。RPAを導入することで、従業員は単純作業から解放され、より創造性や判断力が求められる高付加価値な業務に集中できるようになります。これは、生産性の向上だけでなく、働き方改革の推進にも大きく貢献します。(参照:UiPath公式サイト)

情報共有ツール:NotePM

情報共有ツール(社内wiki)は、業務マニュアル、議事録、ノウハウ、企画書といった組織内の様々な情報を蓄積し、誰もが簡単にアクセスできるようにするためのツールです。NotePMは、強力な検索機能と分かりやすいフォルダ構造で、必要な情報をすぐに見つけ出せるのが特徴です。組織の暗黙知を形式知に変え、ナレッジの属人化を防ぐことで、業務の標準化や新人教育の効率化に繋がります。また、部門の壁を越えた情報共有を促進し、組織のサイロ化を解消する上でも重要な役割を果たします。(参照:NotePM公式サイト)

まとめ

本記事では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な定義から、多くの企業が直面する代表的な課題、失敗の根本原因、そしてそれらを乗り越えてDXを成功に導くための具体的なステップとポイントまで、網羅的に解説してきました。

改めて強調したいのは、DXが単なる最新デジタル技術の導入ではなく、ビジネスモデル、業務プロセス、そして組織文化そのものを根本から変革する、経営戦略そのものであるという点です。この本質を理解せず、手段の目的化に陥ったり、現場を置き去りにしたり、外部に丸投げしたりすることが、DXが失敗する大きな原因となります。

DXの道のりには、経営層のコミットメント不足、人材不足、レガシーシステム、部門間の壁など、数多くの困難な課題が待ち受けています。しかし、これらの課題は決して乗り越えられないものではありません。

成功の鍵は、「なぜDXをやるのか」という明確なビジョンを全社で共有し、経営層が強いリーダーシップを発揮することです。そして、課題解決型のアプローチを徹底し、最初から大きな成果を狙うのではなく、小さな成功体験をアジャイルに積み重ねながら、継続的に改善のサイクルを回し続けることです。

DXは、一朝一夕に成し遂げられるものではなく、終わりなき旅とも言えます。しかし、変化の激しい時代において企業が持続的に成長していくためには、避けては通れない道です。この記事が、皆さんの企業がDXという変革の旅への第一歩を踏み出し、その道のりを着実に進んでいくための一助となれば幸いです。まずは自社の現状を客観的に見つめ直し、どこからスモールスタートできるかを検討してみてはいかがでしょうか。