現代のビジネス環境において、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、企業の持続的な成長と競争優位性を確保するための不可欠な経営戦略となっています。市場の急速な変化、顧客ニーズの多様化、そして深刻化する人手不足といった課題に対応するため、多くの企業がデジタル技術を活用したビジネスモデルの変革に取り組んでいます。

しかし、「DXを始めたいが、何から手をつければ良いかわからない」「他社がどのような取り組みで成功しているのか知りたい」といった悩みを持つ方も少なくありません。DXの成功は、単に最新のITツールを導入することだけでは実現できず、明確なビジョンと戦略に基づいた全社的な取り組みが求められます。

本記事では、特定の企業名を挙げるのではなく、DXの本質的な理解を深めていただくために、様々な業界・目的・企業規模におけるDXの典型的な取り組みパターンを網羅的に解説します。これからDXを推進する経営者や担当者の方が、自社の状況と照らし合わせながら、具体的なアクションプランを構想するためのヒントを提供します。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、現代のビジネスシーンで頻繁に耳にする言葉ですが、その正確な意味を理解しているでしょうか。単なる「IT化」や「デジタル化」とは一線を画す、より広範で根源的な変革を指す概念です。ここでは、DXの定義から、なぜ今これほどまでに重要視されているのか、そして類似する概念との違いについて深く掘り下げていきます。

経済産業省が2018年に公表した「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

参照:デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン) Ver. 1.0|経済産業省

この定義の重要なポイントは、DXが単なる技術導入に留まらないという点です。DXの本質は、デジタル技術を「手段」として活用し、ビジネスモデルや組織文化といった企業活動の根幹から変革を起こし、新たな価値を創造して競争優位性を確立することにあります。

例えば、これまで対面販売のみだった小売店が、ECサイトを立ち上げるだけでは、それはDXの一部分に過ぎません。店舗とECサイトの顧客データや在庫データを一元管理し、オンラインでの購入履歴に基づいた商品を店舗で推奨したり、店舗での接客内容をオンラインのマーケティング施策に活かしたりするなど、オンラインとオフラインを融合させた一貫性のある顧客体験を提供し、ビジネスモデルそのものを変革して初めて、真のDXと言えるでしょう。

なぜ今、これほどまでにDXが叫ばれているのでしょうか。その背景には、以下のような複数の要因が複雑に絡み合っています。

- 消費者行動の劇的な変化: スマートフォンやSNSの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を購入できるようになりました。購買に至るプロセスは複雑化し、企業はオンライン・オフラインを問わず、あらゆる顧客接点(タッチポイント)で一貫した質の高い体験を提供する必要に迫られています。

- デジタル技術の急速な進化: AI、IoT、クラウド、5Gといった破壊的な力を持つデジタル技術が次々と登場し、実用化が進んでいます。これらの技術を活用することで、これまで不可能だった新しい製品やサービスの開発、抜本的な業務効率化が可能になりました。

- ビジネス環境の不確実性の増大(VUCA時代): 市場のグローバル化、新興企業の台頭、そしてパンデミックのような予測不能な事態など、現代は「VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)」の時代と呼ばれています。このような環境下で生き残るためには、変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制とビジネスモデルが不可欠です。

- 「2025年の崖」問題: 経済産業省のレポートで警鐘が鳴らされた問題です。多くの企業が抱える老朽化・複雑化した既存のITシステム(レガシーシステム)が、DX推進の足かせとなり、2025年以降、年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると指摘されています。この崖を乗り越えるためにも、システムの刷新を含めたDXが急務とされています。

これらの要因から、DXはもはや一部の先進的な企業だけのものではなく、あらゆる企業にとって避けては通れない経営課題となっているのです。

DXとIT化・デジタライゼーションの違い

DXについて議論する際、しばしば「IT化」や「デジタライゼーション」といった言葉と混同されがちです。しかし、これらの概念はDXに至るプロセスの一部ではあるものの、その目的とスコープにおいて明確な違いがあります。DXを正しく推進するためには、これらの違いを正確に理解しておくことが極めて重要です。

ここでは、DXに関連する3つのフェーズ、「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」「デジタルトランスフォーメーション(DX)」を比較し、その関係性を整理します。

| 概念 | 英語表記 | 目的 | 具体例 | スコープ |

|---|---|---|---|---|

| デジタイゼーション | Digitization | アナログ情報のデジタル化 | 紙の書類をスキャンしてPDF化する、会議の音声を録音してデータ化する | 物理的な情報の形式変換 |

| デジタライゼーション | Digitalization | 個別業務プロセスの効率化・自動化 | ワークフローシステムを導入し、承認プロセスを電子化する、経費精算をシステムで行う | 特定の業務やプロセスの改善 |

| DX | Digital Transformation | ビジネスモデル・組織文化の変革、新たな価値創造 | データ分析に基づき、サブスクリプションモデルのサービスを立ち上げる、組織横断的なデータ活用基盤を構築する | 企業全体の変革 |

フェーズ1:デジタイゼーション(Digitization)

デジタイゼーションは、DXの最も基礎的な段階です。これは、紙の書類や写真、音声といったアナログで管理されていた情報を、コンピュータで扱えるデジタル形式に変換するプロセスを指します。いわば「アナログからデジタルへの置き換え」です。

- 具体例:

- 紙の契約書をスキャナーで読み取り、PDFファイルとして保存する。

- 会議の内容を議事録として手書きするのではなく、ICレコーダーで録音し音声データとして保存する。

- 顧客リストを紙の台帳で管理していたものを、Excelのファイルに入力し直す。

デジタイゼーションの目的は、情報の保存、検索、共有を容易にすることにあります。しかし、この段階ではまだ業務の進め方自体は大きく変わっておらず、あくまでも情報の「器」が変わったに過ぎません。

フェーズ2:デジタライゼーション(Digitalization)

デジタライゼーションは、デジタイゼーションによってデジタル化された情報を活用し、特定の業務プロセス全体をデジタル技術で効率化・自動化することを指します。「IT化」という言葉は、多くの場合このデジタライゼーションと同義で使われます。

- 具体例:

- これまで紙とハンコで行っていた稟議申請や経費精算を、ワークフローシステムや経費精算システムを導入して電子化する。これにより、申請から承認までの時間が短縮され、進捗状況も可視化されます。

- Excelで個別管理していた顧客リストを、SFA/CRMツールに移行し、営業チーム全体で顧客情報や商談履歴をリアルタイムに共有する。

- 手作業で行っていた請求書の発行や送付を、会計ソフトを使って自動化する。

デジタライゼーションの目的は、既存の業務の「効率化」「省力化」「コスト削減」にあります。これにより、従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。多くの企業が「デジタル化」として取り組んでいるのは、このデジタライゼーションのフェーズです。

フェーズ3:デジタルトランスフォーメーション(DX)

そしてDXは、デジタイゼーションとデジタライゼーションを土台として、さらにその先を目指すものです。デジタル技術の活用を前提として、製品やサービス、ビジネスモデル、さらには組織のあり方や企業文化そのものを根底から変革し、新たな価値を創造して競争優位性を確立することを目指します。

- 具体例:

- 製造業の企業が、自社製品にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、故障の予兆を検知してメンテナンスを提供する「予知保全サービス」という新たなサブスクリプション事業を立ち上げる。これは、モノを売るだけのビジネスモデルからの変革です。

- 小売業の企業が、店舗、ECサイト、アプリのデータを完全に統合し、顧客一人ひとりの購買行動や好みに合わせて、オンラインでもオフラインでもシームレスにパーソナライズされた情報やサービスを提供する。これは、顧客体験(CX)の抜本的な向上を目指す変革です。

- 建設会社が、設計から施工、維持管理までの全工程の情報をBIM/CIMで一元管理し、関係者全員がリアルタイムで情報を共有することで、生産性を飛躍的に高め、新たな建設プロセスを構築する。

DXの目的は、「競争優位性の確立」「新たな価値創造」「ビジネスモデルの変革」といった、より戦略的で全社的なものです。デジタライゼーションが「守りのデジタル化(既存業務の改善)」であるのに対し、DXは「攻めのデジタル化(新たな価値の創出)」と表現することもできるでしょう。

これらの3つの概念は、明確に区別されるべきものですが、同時にお互いが密接に関連し合っています。効果的なDXを推進するためには、まずデジタイゼーションでデータを整備し、次にデジタライゼーションで業務を効率化するというステップを踏むことが不可欠です。これらの土台なくして、ビジネスモデルの変革という大きな目標を達成することは困難です。自社が今どの段階にいるのかを正しく認識し、次のステップに進むための戦略を立てることが、DX成功への第一歩となります。

【業界別】DXの取り組み事例

DXの具体的な進め方や内容は、業界特有の課題やビジネス構造によって大きく異なります。ここでは、様々な業界でどのようなDXの取り組みが行われているのか、その典型的なパターンを業界が抱える課題と合わせて解説します。特定の企業名は挙げませんが、これらの一般的な事例を通じて、自社の業界におけるDXのヒントを見つけてみましょう。

製造業

製造業は、日本の基幹産業でありながら、熟練技術者の高齢化と後継者不足、グローバルな価格競争の激化、そして顧客ニーズの多様化(多品種少量生産への対応)といった深刻な課題に直面しています。これらの課題を解決するため、DXは極めて重要な役割を果たします。

- スマートファクトリーの実現: 工場内の生産設備や機器にIoTセンサーを取り付け、稼働状況、生産数、品質データなどをリアルタイムに収集・可視化します。これにより、生産ラインのボトルネックを特定して改善したり、エネルギー使用量を最適化したりできます。さらに、収集したデータをAIで分析し、設備の故障時期を予測する「予知保全」を実現することで、突発的なライン停止を防ぎ、メンテナンスコストを削減する取り組みが進んでいます。

- デジタルツインの活用: 現実世界の工場や製品を、そっくりそのまま仮想空間上に再現する「デジタルツイン」という技術も注目されています。これにより、新製品の設計や生産ラインの変更を、物理的な試作やラインの組み替えを行う前に、コンピュータ上でシミュレーションできます。開発リードタイムの短縮やコスト削減に大きく貢献します。

- サプライチェーンの最適化: AIを活用して過去の販売実績や市場トレンド、天候データなどを分析し、需要予測の精度を向上させます。これにより、過剰在庫や品切れを防ぎ、最適な生産計画を立てることが可能になります。また、原材料の調達から生産、物流、販売までのサプライチェーン全体の情報をデジタルで連携させ、全体最適化を図る動きも活発です。

小売業

ECサイトの台頭や消費者行動の変化により、小売業は大きな変革期を迎えています。オンラインとオフラインの垣根を越えた競争、深刻な人手不足、そして多様化・個別化する顧客ニーズへの対応が急務となっています。

- OMO(Online Merges with Offline)の推進: オンライン(ECサイト、アプリ)とオフライン(実店舗)を融合させ、一貫した顧客体験を提供する取り組みです。例えば、ECサイトで購入した商品を店舗で受け取れるようにしたり、店舗で見た商品を後からアプリで購入できるようにしたりします。店舗とECの顧客データや購買履歴、ポイントなどを統合管理することで、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされたマーケティングが可能になります。

- 店舗運営の効率化: AIカメラを店舗に設置し、顧客の動線や滞在時間、手に取った商品などを分析。そのデータを基に、効果的な商品陳列や店舗レイアウトの改善に繋げます。また、セルフレジやキャッシュレス決済の導入は、レジ待ち時間の短縮と省人化に貢献します。

- 新たな顧客体験の創出: アパレル業界では、バーチャル試着やAIによるコーディネート提案などが登場しています。また、チャットボットやオンライン接客ツールを導入し、時間や場所を選ばずに顧客からの問い合わせに対応したり、専門的なアドバイスを提供したりする事例も増えています。

金融・保険業

規制産業である金融・保険業は、伝統的に安定したビジネスモデルを築いてきましたが、FinTech(フィンテック)企業の台頭、異業種からの参入、そして非対面・非接触ニーズの高まりにより、大きな変革を迫られています。

- 非対面サービスの拡充: スマートフォンアプリやWebサイトを通じて、銀行口座の開設、振込、各種手続きが完結するオンラインバンキングはもはや当たり前になっています。保険業界でも、オンラインでの相談から見積もり、契約までを行えるサービスが普及しています。これにより、顧客の利便性を高めると同時に、店舗運営コストを削減できます。

- 業務プロセスの自動化: RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入し、データ入力や書類作成、システム間の情報転記といった定型的な事務作業を自動化する動きが活発です。また、AIを活用して住宅ローンなどの与信審査を高速化したり、保険金の不正請求を検知したりするシステムも実用化されています。

- データ活用によるサービス高度化: 顧客の取引データや資産状況を分析し、一人ひとりのライフステージやニーズに合った金融商品を提案するパーソナライズされたサービスの提供を目指しています。API(Application Programming Interface)を介して外部サービスと連携し、新たな価値を創造する「オープンバンキング」の動きも加速しています。

不動産業

不動産業界は、伝統的に紙の書類や対面でのやり取りが多く、情報の非対称性や業務プロセスの非効率性が課題とされてきました。デジタル技術の活用により、これらの課題を解決する動きが進んでいます。

- 不動産テック(PropTech)の活用: VR(仮想現実)やAR(拡張現実)技術を活用したオンライン内見は、遠隔地の顧客や多忙な顧客にとって大きなメリットがあります。高精細な360度カメラで撮影した物件内部を、まるでその場にいるかのように体験できます。

- 契約プロセスの電子化: これまで紙と印鑑が必須だった賃貸借契約や売買契約を、電子契約サービスを導入してオンラインで完結させる取り組みが広がっています。これにより、契約手続きの迅速化、印紙代や郵送費などのコスト削減、書類の保管・管理の効率化が実現します。

- データドリブンな意思決定: 過去の成約事例や周辺の施設情報、人口動態といったビッグデータをAIで分析し、より客観的で精度の高い物件価格の査定を行うサービスが登場しています。また、土地活用の提案においても、データを基にした収益シミュレーションなどが活用されています。

建設業

建設業界は、深刻な人手不足と就業者の高齢化、依然として多い労働災害、そして他産業に比べて低いとされる労働生産性といった構造的な課題を抱えています。これらの課題解決の切り札として、DXへの期待が高まっています。

- BIM/CIMの導入: BIM(Building Information Modeling)/CIM(Construction Information Modeling)は、建物の3次元モデルに、資材、コスト、工期といった様々な情報を統合する仕組みです。設計段階からこのモデルを構築し、施工、維持管理に至るまで関係者全員で共有することで、手戻りの削減、施工の正確性向上、プロジェクト全体の生産性向上に繋がります。

- 現場作業のデジタル化: ドローンを活用して広大な建設現場の測量を行ったり、工事の進捗状況を空撮して管理したりすることで、作業時間の大幅な短縮と安全性の向上が図れます。また、GPSを搭載したICT建機(情報通信技術を活用した建設機械)を導入し、設計データに基づいて掘削や整地を半自動で行うことも可能になっています。

- 作業員の安全管理強化: ウェアラブルデバイスを作業員が身につけ、心拍数や体温、位置情報などをリアルタイムでモニタリングします。これにより、熱中症の兆候や転倒・転落といった危険をいち早く検知し、事故を未然に防ぐ取り組みが進められています。

運輸・物流業

EC市場の拡大に伴い物流量が増加する一方で、ドライバー不足や高齢化、長時間労働、そして「物流の2024年問題」といった課題が深刻化しています。物流の効率化と持続可能性の確保は、社会全体の重要課題です。

- 配送プロセスの最適化: AIを活用して、交通状況や荷物の量、配送先の時間指定などを考慮した最適な配送ルートを自動で算出するシステムが導入されています。これにより、配送時間の短縮と燃料費の削減を実現します。また、トラックの運行状況や荷物の位置情報をリアルタイムで追跡・管理し、荷主や配送先と情報を共有することで、サービスの質を向上させます。

- 倉庫業務の自動化・省人化: WMS(倉庫管理システム)を導入して在庫管理を徹底し、ピッキング作業の指示などをデジタル化します。さらに、AGV(無人搬送車)や自動仕分けロボットなどを活用し、広大な倉庫内での商品の搬送や仕分け作業を自動化することで、省人化と作業効率の大幅な向上を図ります。

- ラストワンマイルの革新: 顧客への最終的な配送区間である「ラストワンマイル」における再配達問題の解決策として、置き配や宅配ボックスの普及が進んでいます。将来的には、ドローンや自動配送ロボットによる無人配送の実用化に向けた実証実験も各地で行われています。

医療・ヘルスケア

超高齢社会を迎えた日本では、医療従事者の負担増大、地域による医療格差、そして増え続ける医療費の抑制が大きな課題です。DXは、医療の質の向上と効率化を両立させる鍵となります。

- オンライン診療・遠隔医療の普及: スマートフォンやPCを使い、ビデオ通話で医師の診察を受けられるオンライン診療は、離島やへき地に住む患者や、通院が困難な高齢者にとって大きな福音です。また、専門医が遠隔地の医師を支援する遠隔医療も、地域医療の質の向上に貢献します。

- 医療情報のデジタル化と連携: 電子カルテの導入は、院内での情報共有を円滑にするだけでなく、地域の中核病院と診療所などがネットワークを通じて患者情報を連携させることで、重複検査や重複投薬を防ぎ、より質の高い医療の提供に繋がります。

- AIによる診断支援: CTやMRIなどの医療画像をAIが解析し、がんなどの病変の疑いがある箇所を医師に提示する「AI診断支援システム」が実用化されています。これにより、医師の見落としを防ぎ、診断の精度とスピードを向上させることが期待されています。個人がウェアラブルデバイスで収集した日々の健康データ(バイタルサイン)を、予防医療や早期発見に役立てる動きも活発化しています。

農業

農業分野は、担い手の減少と高齢化が特に深刻で、長年の勘と経験に頼った属人的な農作業からの脱却が急務となっています。そこで注目されているのが「スマート農業」です。

- 農作業の自動化・精密化: GPSと連動した自動運転トラクターや田植え機を導入し、夜間でも高精度な作業を行うことで、省力化と規模拡大を両立させます。ドローンを活用して、上空から作物の生育状況をセンシングし、必要な場所にだけピンポイントで農薬や肥料を散布する「可変施肥」も、コスト削減と環境負荷の低減に繋がります。

- 「勘と経験」のデータ化: 畑やハウス内に設置したセンサーで、気温、湿度、土壌水分、日射量といった環境データを24時間収集・記録します。これらのデータを分析することで、最適な栽培環境を科学的に管理し、品質の安定と収量の向上を目指します。熟練農家のノウハウをデータとして蓄積し、新規就農者へ継承することも可能になります。

- 生産から販売までのDX: 生産管理システムを導入して、いつ、どの畑で、どのような作業を行ったかの履歴(トレーサビリティ)を記録・管理します。また、ECサイトやアプリを通じて、生産者が直接消費者に農産物を販売するプラットフォームも増えており、新たな販路の開拓に繋がっています。

飲食業

飲食業界は、競争が激しい上に、慢性的な人手不足、食材の価格高騰とフードロス問題など、多くの課題を抱えています。DXは、店舗運営の効率化と顧客満足度の向上の両面で貢献します。

- 注文・決済の省力化: 顧客自身のスマートフォンで注文・決済が完了するモバイルオーダーシステムや、テーブルに設置されたタブレットで注文するセルフオーダーシステムの導入が進んでいます。これにより、ホールスタッフの注文受付業務が削減され、より丁寧な接客や配膳に集中できます。

- バックヤード業務の効率化: 過去の販売データや天候、周辺イベントなどの情報を基に、AIが来客数やメニューごとの注文数を予測し、必要な食材の量を自動で発注するシステムが活用されています。これにより、勘に頼った発注による食材の過不足やフードロスを削減できます。

- 顧客管理とマーケティング強化: CRM(顧客関係管理)ツールを導入し、顧客の来店履歴や注文履歴、誕生日などの情報を管理します。これらのデータを基に、リピートを促すクーポンを配信したり、個人の好みに合わせた新メニューの情報を届けたりするなど、顧客との継続的な関係を築くための施策に活用します。

自治体・行政

国民の生活に最も身近な自治体や行政機関もまた、DXの重要な対象です。紙とハンコ中心の煩雑な手続き、省庁や部署間の縦割り構造による非効率、そして多様化する住民ニーズへの対応が課題となっています。

- 行政手続きのオンライン化: 転入・転出届や各種証明書の発行申請など、これまで役所の窓口で行う必要があった手続きを、マイナンバーカードなどを活用して24時間365日オンラインで完結できるようにする取り組みが進められています。これにより、住民の利便性向上と職員の窓口業務の負担軽減が期待されます。

- AI・RPAの活用による業務効率化: 住民からのよくある問い合わせに対して、AIチャットボットが自動で応答する仕組みをウェブサイトに導入する自治体が増えています。また、各種申請データの入力や集計といった定型的な事務作業にRPAを導入し、業務を自動化することで、職員はより専門的な企画業務などに時間を割けるようになります。

- EBPM(証拠に基づく政策立案)の推進: 自治体が保有する人口動態、税収、公共施設の利用状況といった様々なデータを分析・可視化し、客観的なデータに基づいて政策を立案・評価する「EBPM」の考え方が重要視されています。データを活用することで、より効果的で効率的な行政サービスの提供を目指します。

【目的別】DXの取り組み事例

DXを推進する際には、「何のためにDXを行うのか」という目的を明確にすることが不可欠です。ここでは、企業がDXに取り組む主要な5つの目的別に、どのようなアプローチや技術が活用されているのかを解説します。自社の経営課題と照らし合わせ、どの目的を優先すべきかを考える参考にしてください。

業務効率化・生産性向上

多くの企業にとって、DXの第一歩となるのが「業務効率化・生産性向上」です。これは、既存の業務プロセスに潜む「ムダ・ムラ・ムリ」をデジタル技術で解消し、コスト削減や労働時間の短縮、従業員の負担軽減を実現することを目的とします。いわば「守りのDX」とも言える取り組みであり、競争力を維持するための基盤となります。

- 定型業務の自動化(RPA): 経理部門での請求書データ入力、人事部門での勤怠データの集計、営業事務での報告書作成など、毎日・毎月繰り返されるルール化されたPC上の定型作業はRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の得意分野です。ソフトウェアロボットが人間の代わりに作業を行うことで、作業時間の短縮はもちろん、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくし、業務品質の向上にも繋がります。従業員はこうした単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に集中できます。

- ペーパーレス化の推進: 紙の書類は、印刷、郵送、ファイリング、保管、検索といった多くのコストと手間を発生させます。電子契約サービスを導入すれば、契約書をオンラインで締結・管理でき、印紙代や郵送費が不要になります。また、クラウドストレージを活用すれば、社内のあらゆる文書をデジタルデータとして一元管理し、いつでもどこでも安全にアクセス・共有できるようになります。これにより、オフィススペースの削減やテレワークの促進にも繋がります。

- コミュニケーションと情報共有の円滑化: ビジネスチャットツールを導入することで、メールよりも迅速で気軽なコミュニケーションが可能になり、意思決定のスピードが向上します。Web会議システムは、移動時間やコストをかけずに遠隔地のメンバーとの会議を可能にし、働き方の多様化を支えます。また、プロジェクト管理ツールを使えば、タスクの進捗状況や担当者を可視化し、チーム全体の生産性を高めることができます。これらのツールは、単に便利になるだけでなく、組織内の情報の流れを活性化させ、サイロ化(部署間の断絶)を防ぐ効果も期待できます。

新規事業・サービスの開発

「攻めのDX」の代表格が、デジタル技術を活用した「新規事業・サービスの開発」です。既存のビジネスモデルの延長線上にはない、まったく新しい価値を顧客に提供し、新たな収益源を確立することを目的とします。市場の変化に対応し、持続的に成長していくためには不可欠な取り組みです。

- データドリブンなサービス創出: 企業が保有する様々なデータ(顧客の購買履歴、製品の稼働状況、Webサイトのアクセスログなど)は、新たなビジネスの種が眠る宝の山です。例えば、建設機械メーカーが、販売した機械に搭載したセンサーから稼働データを収集・分析し、故障の予兆を検知してメンテナンスを提供する「予知保全サービス」を月額課金で提供するといった事例が挙げられます。これは、従来の「モノを売って終わり」という売り切り型のビジネスから、継続的に顧客と関わり収益を得る「リカーリング(継続収益)モデル」への転換を意味します。

- 既存アセットとデジタルの融合: 自社が持つ独自の強み(技術、ブランド、顧客基盤、ノウハウなど)とデジタル技術を掛け合わせることで、新たな価値を生み出すアプローチです。例えば、食品メーカーが、自社の栄養学に関する知見と、顧客の健康診断データやライフログデータを組み合わせ、個人の健康状態に合わせたパーソナライズされた食事メニューを提案するアプリを開発する、といったケースが考えられます。

- プラットフォーム事業への挑戦: 自社だけでなく、顧客やパートナー企業など、複数のプレイヤーが参加する「場(プラットフォーム)」をデジタル上で構築し、そのエコシステム全体で価値を創造するビジネスモデルです。例えば、ある業界に特化した専門商社が、その業界のメーカーと顧客企業を繋ぐオンラインマーケットプレイスを立ち上げ、取引手数料や出展料で収益を得るといった形です。プラットフォーマーとなることで、業界内での中心的なポジションを確立し、大きな影響力を持つことができます。

働き方改革の実現

少子高齢化による労働人口の減少が進む中、多様な人材がその能力を最大限に発揮できる環境を整備する「働き方改革」は、すべての企業にとって重要な経営課題です。DXは、時間や場所の制約を超えた柔軟な働き方を可能にし、従業員満足度(ES)と生産性の両立を実現するための強力な推進力となります。

- テレワーク環境の整備: 働き方改革の象徴とも言えるテレワークを本格的に導入するためには、セキュリティが確保された上で、オフィスにいるのと同じように業務ができる環境を整える必要があります。具体的には、社外からでも安全に社内システムにアクセスできるVDI(仮想デスクトップ基盤)や、個人のスマートフォンでも会社の電話番号で発着信できるクラウドPBX、そして前述のWeb会議システムやチャットツールなどが不可欠です。

- 労働時間の客観的な把握と管理: クラウド型の勤怠管理システムを導入することで、PCのログオン・ログオフ時間やICカードの打刻時間と連携し、従業員の労働時間を正確に記録・管理できます。これにより、サービス残業の防止や長時間労働の是正に繋がります。蓄積されたデータを分析すれば、特定の部署や個人に業務が偏っていないかを可視化し、業務分担の見直しに役立てることも可能です。

- エンゲージメントの向上: 従業員がやりがいを感じ、主体的に仕事に取り組む状態(従業員エンゲージメント)を高めることも、働き方改革の重要な目的です。タレントマネジメントシステムを導入し、従業員のスキルや経験、キャリア志向などを一元管理・可視化することで、個々の能力を活かした最適な人員配置や育成計画の立案が可能になります。

顧客体験(CX)の向上

顧客体験(CX:Customer Experience)とは、顧客が商品を認知し、検討、購入、利用、そしてアフターサポートに至るまでの一連のプロセス(カスタマージャーニー)において、企業とのすべての接点で感じる「感情的な価値」を含む総合的な体験を指します。モノやサービスが飽和した現代において、価格や機能だけでなく、優れた顧客体験こそが他社との差別化要因となり、顧客ロイヤルティを高める鍵となります。

- 顧客データの一元管理とパーソナライゼーション: 顧客との接点は、店舗、営業担当者、Webサイト、ECサイト、コールセンター、SNSなど多岐にわたります。これらのチャネルでバラバラに管理されている顧客情報をCRM(顧客関係管理)ツールなどで一元化することが、CX向上の第一歩です。統合されたデータを分析することで、顧客一人ひとりの興味関心や購買フェーズを深く理解し、「この顧客には、このタイミングで、このチャネルで、この情報を届ける」といったパーソナライズされたコミュニケーションが可能になります。

- デジタル接点の最適化: 多くの顧客にとって、企業のWebサイトやアプリは最初の接点となる重要なチャネルです。UI(ユーザーインターフェース:使いやすさ)やUX(ユーザーエクスペリエンス:心地よさ)を改善し、顧客がストレスなく目的の情報にたどり着けるようにすることは、CXの基本です。アクセス解析ツールなどを用いて、顧客がどのページで離脱しているか、どのコンテンツに関心を持っているかを分析し、継続的に改善を繰り返すことが重要です。

- シームレスなサポート体制の構築: 顧客が疑問や問題を抱えた際に、いつでも迅速に解決できる体制を整えることもCX向上に不可欠です。WebサイトにFAQ(よくある質問)システムを充実させるだけでなく、AIチャットボットを導入すれば、24時間365日、簡単な問い合わせに自動で応答できます。より複雑な問題に対しては、チャットボットから有人チャットやコールセンターへスムーズに引き継ぐといった、人とデジタルの連携によるシームレスなサポート体制が顧客の満足度を高めます。

マーケティング・営業活動の強化

経験や勘に頼った従来のマーケティング・営業活動から脱却し、データを活用して科学的かつ効率的なアプローチを実現することも、DXの重要な目的の一つです。データドリブンな意思決定により、施策の精度を高め、収益の最大化を目指します。

- マーケティングオートメーション(MA)の活用: MAツールは、Webサイトへのアクセスや資料ダウンロード、メール開封といった見込み客(リード)の行動をトラッキングし、その関心度合いに応じてスコアリングします。そして、スコアが高い「ホットなリード」に対して、適切なタイミングで自動的にアプローチ(メール配信など)を行うことで、効率的に購買意欲を高める(リードナーチャリング)ことができます。これにより、マーケティング部門は、成約確度の高いリードだけを営業部門に引き渡すことが可能になります。

- 営業プロセスの可視化と標準化(SFA): SFA(営業支援システム)を導入すると、各営業担当者が抱える案件の進捗状況、商談内容、受注確度などをチーム全体でリアルタイムに共有できます。これにより、属人化しがちな営業活動を可視化し、上司は的確なアドバイスを行えるようになります。また、トップセールスの行動パターンを分析し、組織全体の営業スキルを標準化・向上させる(セールスイネーブルメント)ためのデータとしても活用できます。

- データ分析に基づく戦略立案(BI): BI(ビジネスインテリジェンス)ツールは、SFA/CRMデータ、MAデータ、販売実績データ、Webアクセスデータなど、社内に散在する様々なデータを統合し、ダッシュボード上で分かりやすく可視化します。これにより、経営者やマネージャーは、「どの地域の売上が伸びているのか」「どの商品がどの顧客層に売れているのか」といったインサイトを直感的に把握し、データに基づいた迅速な意思決定を行うことができます。

【企業規模別】DXの取り組み事例

DXはすべての企業にとって重要な課題ですが、そのアプローチは企業の規模によって大きく異なります。豊富なリソースを持つ大企業と、リソースに制約がある中小企業では、直面する課題も、取り得る戦略も自ずと変わってきます。ここでは、それぞれの特徴を踏まえたDXの取り組みパターンを解説します。

大企業の取り組み

大企業は、潤沢な資金、多様な人材、そして強力なブランド力といったリソースに恵まれている一方で、部門間の壁(サイロ化)、意思決定プロセスの複雑さ、そして長年運用してきた巨大で複雑なレガシーシステムといった、組織の規模ゆえの課題を抱えています。大企業のDXは、これらの障壁を乗り越え、巨大な組織全体を変革していく壮大なプロジェクトとなることが多いです。

特徴と典型的なアプローチ

- 全社的なDXビジョンの策定と強力なトップダウン: 大企業のDXは、個別の部署の取り組みだけでは成功しません。経営トップがDXの重要性を深く理解し、「自社はデジタル技術で何を実現し、どのような企業に生まれ変わるのか」という明確なビジョンを打ち出し、全社に向けて力強く発信することが不可欠です。このビジョンを実現するための全社的な戦略とロードマップを策定し、大規模な予算を投下します。

- CDO(Chief Digital Officer)の設置と専門部署の創設: DXを強力に推進するため、経営幹部の一員としてCDO(最高デジタル責任者)を設置する企業が増えています。CDOは、経営とデジタルの両方に精通し、CEOを補佐しながら全社横断でDXを統括する役割を担います。また、各事業部門からエース級の人材を集めた「DX推進室」や「デジタルトランスフォーメーション本部」といった専門部署を立ち上げ、具体的なプロジェクトの企画・実行を担わせるのが一般的です。

- レガシーシステムの刷新(モダナイゼーション): 大企業のDX推進における最大の障壁の一つが、老朽化・複雑化した基幹システム(レガシーシステム)です。これらのシステムは、データ連携が困難であったり、新しい技術の導入が難しかったりするため、DXの足かせとなります。そのため、既存システムをクラウド環境へ移行したり、機能ごとに小さなサービスの集合体として再構築(マイクロサービス化)したりする「モダナイゼーション」に多大な労力とコストをかけて取り組みます。これは「2025年の崖」を克服するためにも避けては通れない道です。

- オープンイノベーションの積極活用: 自社内のリソースだけですべてをまかなう「自前主義」から脱却し、スタートアップ企業や大学、研究機関など、外部の技術やアイデアを積極的に取り入れる「オープンイノベーション」も大企業のDXの特徴です。スタートアップへの出資(CVC:コーポレート・ベンチャー・キャピタル)や、共同での実証実験(PoC)、ハッカソンの開催などを通じて、自社にないスピード感や斬新な発想を取り込み、イノベーションの創出を加速させます。

中小企業の取り組み

中小企業は、大企業のような潤沢な資金や人材はありません。しかし、その一方で、経営者と現場の距離が近く、意思決定が迅速であること、組織が柔軟で小回りが利くこと、そして大企業ほど複雑なレガシーシステムを抱えていないことなど、DXを推進する上で有利な点も多くあります。中小企業のDXは、身の丈に合った課題から着実に解決していく「スモールスタート」が成功の鍵となります。

特徴と典型的なアプローチ

- 経営課題に直結した「一点突破」のアプローチ: 中小企業のDXは、壮大なビジョンを掲げるよりも、まずは「人手不足の解消」「コスト削減」「販路拡大」といった、目先の経営課題に直結するテーマから始めるのが現実的です。例えば、バックオフィス業務の非効率性がボトルネックになっているのであれば、まずはクラウド会計ソフトや勤怠管理システムを導入して、経理・労務担当者の負担を軽減することに集中します。この一点突破で成功体験を積み、投資対効果を実感することが、次のステップに進むための原動力となります。

- SaaS・クラウドサービスの徹底活用: 自社でサーバーを構築・運用したり、ソフトウェアを開発したりするのは、中小企業にとってハードルが高いのが実情です。そこで強力な味方となるのが、月額課金制で利用できるSaaS(Software as a Service)やクラウドサービスです。会計、人事、顧客管理(CRM)、営業支援(SFA)、情報共有など、あらゆる業務領域で安価かつ高機能なサービスが提供されています。これらを活用することで、初期投資を抑えながら、大企業と同レベルのIT環境を迅速に手に入れることができます。

- 公的支援制度(補助金・助成金)の活用: 国や地方自治体は、中小企業のIT導入やDX推進を支援するため、様々な補助金・助成金制度を用意しています。代表的なものに「IT導入補助金」があり、SaaSツールの導入費用や専門家への相談費用の一部が補助されます。こうした制度をうまく活用することで、資金的な制約を乗り越え、DXへの第一歩を踏み出しやすくなります。

- 外部パートナーとの連携: ITに詳しい人材が社内にいないことは、多くの中小企業が抱える悩みです。無理に自社だけで解決しようとせず、地域のITコーディネーターや中小企業診断士、ITベンダーといった外部の専門家やパートナーに相談し、協力を仰ぐことが重要です。客観的な視点から自社の課題を整理してもらい、最適なツールの選定や導入支援を受けることで、失敗のリスクを減らすことができます。経営者の強力なリーダーシップと、信頼できる外部パートナーとの連携が、中小企業のDXを成功に導く両輪となります。

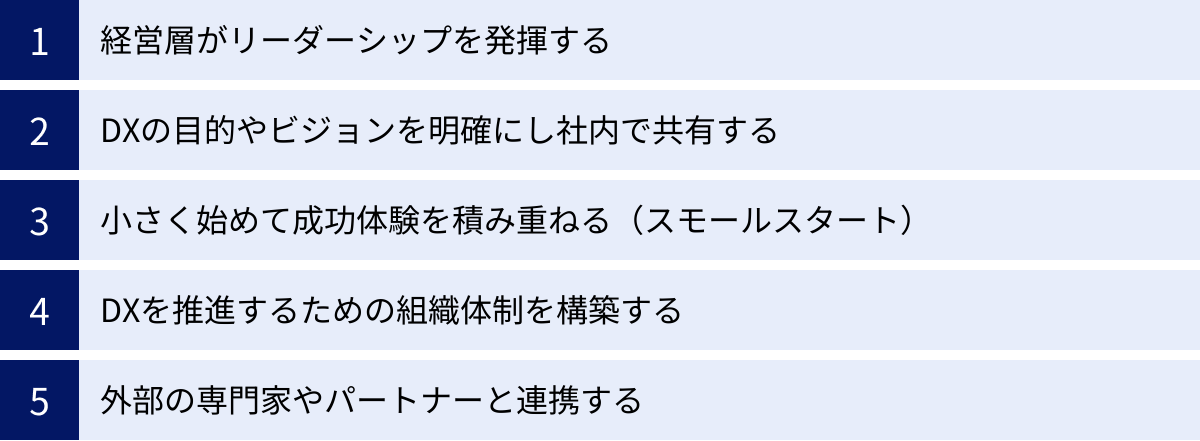

DX推進を成功させる5つのポイント

DXは単なる技術導入プロジェクトではなく、企業文化やビジネスモデルの変革を伴う壮大な旅です。その道のりは平坦ではなく、多くの企業が様々な壁に直面します。ここでは、業界や企業規模を問わず、DXの取り組みを成功に導くために不可欠な5つの普遍的なポイントを解説します。

① 経営層がリーダーシップを発揮する

DXの成否は、経営層のコミットメントに懸かっていると言っても過言ではありません。なぜなら、DXは一部門の努力だけで完結するものではなく、部門間の利害調整、既存事業とのカニバリゼーション(共食い)の許容、そして全社的なリソースの再配分といった、経営レベルでの難しい意思決定が必ず伴うからです。

現場の担当者や情報システム部門がどれだけ熱意を持っていても、経営層の理解と強力な後押しがなければ、プロジェクトは壁にぶつかり頓挫してしまいます。経営層は、単に「DXをやれ」と号令をかけるだけでなく、自らがDXの先頭に立ち、その重要性を繰り返し社内に語りかけなければなりません。

具体的には、以下の役割を果たすことが求められます。

- DXの「オーナー」としての覚悟: DX推進の最終的な責任は経営層にあるという覚悟を持つ。

- 明確なビジョンの提示: デジタル技術で自社をどう変革し、社会にどのような価値を提供したいのか、という揺るぎないビジョンを示す。

- 予算と人材の確保: DXを最優先の経営課題と位置づけ、必要な予算と権限を推進チームに与える。

- 失敗の許容: DXには試行錯誤がつきものです。短期的な成果が出なくても、挑戦したことを評価し、失敗から学ぶ文化を醸成する。

経営層の「本気度」が、全社員の意識と行動を変える最大の原動力となるのです。

② DXの目的やビジョンを明確にし社内で共有する

「なぜ、我々はDXに取り組むのか?」――この問いに対する明確な答えがなければ、DXは彷徨う船のようになってしまいます。ありがちな失敗は、「AIを導入しよう」「クラウド化を進めよう」といったように、手段であるはずの技術導入そのものが目的化してしまうことです。

そうならないためには、まず自社の経営課題や将来のありたい姿(To-Be)から逆算して、DXの目的を定義する必要があります。

- 例1(目的が明確): 「熟練技術者のノウハウをデータ化・形式知化することで、5年後の技術承継問題を解決し、若手でも高品質な製品を安定して作れる体制を構築する」

- 例2(目的が曖昧): 「製造現場にIoTを導入してスマートファクトリー化を目指す」

目的が明確であれば、それを達成するための具体的な手段(KPI設定、ツール選定など)も自ずと定まってきます。そして、策定した目的やビジョンは、一部の経営層や推進チームだけでなく、全社員に共有され、共感を得ることが極めて重要です。

全社会議や社内報、ワークショップなど、あらゆる機会を通じて、経営層自らの言葉でビジョンを語りかけましょう。「この変革は、会社を成長させるだけでなく、あなた自身の仕事をもっと創造的で面白いものにするためのものだ」というメッセージが伝われば、社員はDXを「自分ごと」として捉え、主体的に変革に参加してくれるようになります。

③ 小さく始めて成功体験を積み重ねる(スモールスタート)

DXはいきなり全社で大規模なシステムを導入するような、壮大な「ビッグバン・アプローチ」を目指すべきではありません。このような進め方は、多大なコストと時間がかかる上に、もし失敗した場合のリスクが非常に大きく、計画が頓挫しやすいからです。

特にDXの初期段階においては、「スモールスタート」と「クイックウィン」を意識することが成功の鍵となります。

- スモールスタート: まずは、特定の部署や特定の業務領域にスコープを絞って、小規模なプロジェクトから始めます。例えば、「営業部門の報告業務の効率化」や「経理部門の請求書処理の自動化」など、課題が明確で、関係者も少なく、成果が見えやすいテーマを選ぶのが良いでしょう。

- PoC(概念実証)の実施: 本格的な導入の前に、PoC(Proof of Concept)と呼ばれる実証実験を行います。小規模な環境で新しい技術やツールを試してみて、本当に効果があるのか、自社の業務にフィットするのかを検証します。

- クイックウィン(小さな成功): スモールスタートで始めたプロジェクトで、短期間(3ヶ月〜半年程度)のうちに目に見える成果(=クイックウィン)を出すことを目指します。例えば、「報告書作成時間が月間で50時間削減できた」といった具体的な成功体験は、DXの効果を社内に示す何よりの証拠となります。

この小さな成功体験が、社内の懐疑的な見方を払拭し、「DXは本当に効果があるんだ」というポジティブな雰囲気を醸成します。そして、その成功事例をモデルケースとして、他の部署へ横展開していくことで、DXの取り組みは雪だるま式に全社へと広がっていくのです。

④ DXを推進するための組織体制を構築する

DXを継続的かつ効果的に進めていくためには、それを担うための専門的な組織体制が不可欠です。DX推進体制にはいくつかのパターンがありますが、企業の文化や状況に合わせて最適な形を選ぶ必要があります。

| 推進体制のパターン | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 情報システム部門主導型 | 技術的な知見が豊富。既存システムとの連携がスムーズ。 | ビジネスサイドの課題認識が不足しがち。技術導入が目的化しやすい。 |

| 事業部門主導型 | 現場の課題やニーズに精通している。ビジネス成果に直結しやすい。 | 全社的な視点が欠けやすい。ITリテラシーが不足している場合がある。 |

| 全社横断の専門部署設置型 | 経営直轄で強力な権限を持つ。全社最適の視点で推進できる。 | 既存部門との連携がうまくいかないと孤立する可能性がある。 |

初期段階では、情報システム部門と事業部門のキーパーソンからなるタスクフォースを組む形から始めるのが現実的かもしれません。しかし、本格的にDXを加速させるフェーズでは、経営直轄の独立した専門部署を設置する「全社横断型」が最も望ましいとされています。

この専門部署には、ITの専門家だけでなく、マーケティング、営業、企画など、各事業部門のエース級の人材を集結させることが重要です。多様なバックグラウンドを持つメンバーが、それぞれの知見を持ち寄ることで、技術とビジネスを融合させた真のDXが生まれます。また、この部署がハブとなり、各事業部門との橋渡し役を担うことで、全社を巻き込んだ変革をスムーズに進めることができます。

⑤ 外部の専門家やパートナーと連携する

DXを成功させるためには、AI、IoT、データサイエンスといった最先端のデジタル技術と、ビジネス変革をデザインする高度なノウハウが必要となります。しかし、これらのスキルを持つ人材をすべて自社だけで確保するのは、多くの企業にとって至難の業です。

そこで重要になるのが、自社にない専門知識やスキルを補うために、外部の専門家やパートナーと積極的に連携するという視点です。

- DXコンサルティングファーム: DXの戦略立案から実行支援まで、全体を俯瞰してサポートしてくれます。

- システムインテグレーター(SIer): 新しいシステムの設計・開発・導入を担います。クラウド移行やレガシーシステムの刷新など、技術的な専門性が高い領域で頼りになります。

- ツールベンダー: MA、SFA、RPAといった特定のツールを提供し、その導入・活用を支援します。

- 大学・研究機関: 最先端の技術シーズに関する共同研究などを行います。

- スタートアップ企業: 斬新なアイデアや尖った技術を持つスタートアップと協業することで、イノベーションを加速させます。

パートナーを選ぶ際に重要なのは、単に技術力が高いかどうかだけではありません。自社のビジネスや企業文化を深く理解し、同じ目線で課題解決に取り組んでくれる「真のパートナー」を見つけることが何よりも大切です。複数の候補と面談し、実績だけでなく、担当者の熱意や相性なども含めて慎重に選定しましょう。

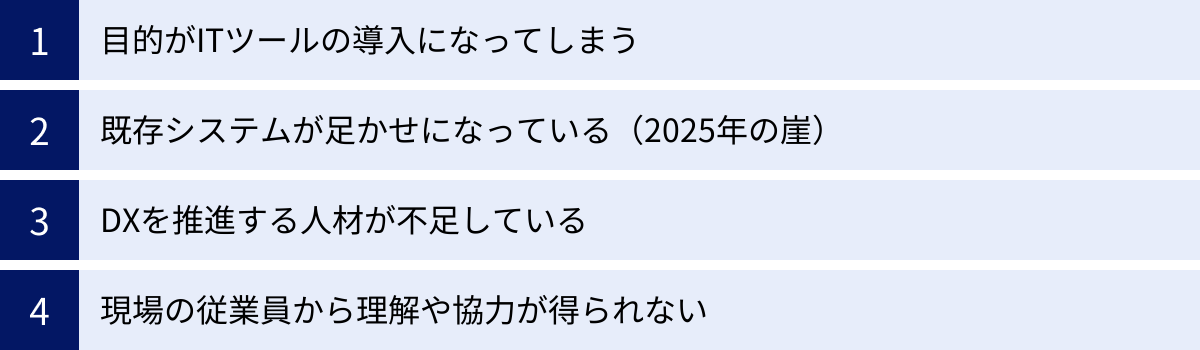

DX推進でよくある失敗例とその対策

DXの重要性は認識しつつも、多くの企業がその推進に苦戦しているのが現実です。ここでは、DXプロジェクトが陥りがちな典型的な失敗パターンを4つ挙げ、それぞれの原因と有効な対策について解説します。これらの「罠」を事前に知っておくことで、自社のDXを成功へと導く確率を高めることができます。

目的がITツールの導入になってしまう

これは、DX推進における最も古典的で、かつ最も多い失敗例です。「競合が導入したから」「流行っているから」といった理由で、目的や解決したい課題が明確でないまま、MAツールやRPA、AIといった最新のITツールを導入してしまうケースです。

- 失敗の兆候:

- 「どのツールを導入するか」という議論ばかりが先行する。

- 導入後の活用方法や、現状の業務プロセスをどう変えるかの検討が不十分。

- 導入効果を測るためのKPI(重要業績評価指標)が設定されていない。

- なぜ失敗するのか:

ツールはあくまでも課題解決のための「手段」です。目的が曖昧なままツールを導入しても、現場は使い方に戸惑い、結局使われなくなってしまいます。また、既存の非効率な業務プロセスをそのままにツールを導入しても、「非効率な業務をデジタルで再現する」だけに終わり、期待したような効果は得られません。高価なツールが「宝の持ち腐れ」になる典型的なパターンです。 - 対策:

ツール選定の前に、徹底的に「As-Is(現状)」と「To-Be(あるべき姿)」を分析することが不可欠です。- As-Is分析: まず、現状の業務フローを詳細に可視化し、どこにボトルネックや非効率な点があるのかを洗い出します。

- To-Be設計: 次に、その課題を解決した先の「あるべき姿」を具体的に描きます。例えば、「顧客からの問い合わせ対応時間を平均30%削減する」「手作業によるデータ入力ミスをゼロにする」といった定量的な目標を設定します。

- ギャップ分析と手段の検討: 最後に、As-IsとTo-Beのギャップを埋めるための最適な手段は何かを考えます。その手段が、結果として特定のITツールである場合もあれば、業務ルールの変更や組織体制の見直しである場合もあります。「課題解決」という目的を常に中心に据え、ツールは選択肢の一つとして冷静に評価する姿勢が重要です。

既存システムが足かせになっている(2025年の崖)

長年の運用により、多くの企業(特に大企業)では、基幹システムが複雑化・老朽化し、ブラックボックス化しています。このような「レガシーシステム」が、新しいデジタル技術の導入やデータ連携を阻む大きな足かせとなり、DX推進のブレーキとなってしまうケースです。

- 失敗の兆aho:

- 部署ごとにシステムがサイロ化(孤立)しており、全社的なデータ活用ができない。

- システムの仕様を知る担当者が退職してしまい、改修や修正が困難になっている。

- 新しいサービスを導入しようとしても、既存システムとの連携に莫大なコストと時間がかかる。

- なぜ失敗するのか:

経済産業省が「DXレポート」で指摘した「2025年の崖」問題そのものです。レガシーシステムを放置し続けると、爆発的に増加するデータを活用しきれず、市場の変化に迅速に対応できません。結果として、デジタル時代における競争力を失い、大きな経済的損失を被るリスクがあります。DXによるビジネスモデル変革を目指そうにも、その土台となるITインフラが足かせとなって、身動きが取れなくなってしまいます。 - 対策:

レガシーシステムからの脱却、すなわち「モダナイゼーション(近代化)」は、多くの企業にとって避けては通れない課題です。- 現状評価(アセスメント): まずは、自社のシステムがどのような状態にあるのか、技術的負債がどれくらいあるのかを客観的に評価します。

- 段階的な刷新計画: すべてのシステムを一度に刷新するのはリスクが高いため、段階的なアプローチを取るのが一般的です。例えば、影響の少ない周辺システムからクラウドへ移行する(リフト&シフト)、システムの機能をサービス単位で分割・再構築する(マイクロサービス化)、APIを整備して外部システムとの連携を容易にする、といった手法があります。

- 経営層の強いコミットメント: モダナイゼーションには、多大なコストと時間がかかります。短期的なROI(投資対効果)が見えにくいため、これを「未来への投資」と位置づけ、経営層が強い意志を持って推進することが不可欠です。

DXを推進する人材が不足している

「DXを進めたいが、旗振り役を担える人材がいない」「IT部門はいるが、ビジネスのことまで理解しているわけではない」――これは、企業規模を問わず多くの企業が直面する深刻な課題です。デジタル技術とビジネスの両方を深く理解し、変革をリードできる「DX人材」の不足が、DXの停滞を招きます。

- 失敗の兆候:

- DX推進の担当者が情報システム部門のメンバーだけで、事業部門が関与していない。

- 経営層は号令をかけるだけで、具体的な推進は現場に丸投げ状態。

- 「DX人材を採用したいが、市場にいないし、採用できても定着しない」と嘆いている。

- なぜ失敗するのか:

DXは技術プロジェクトではなく、ビジネス変革プロジェクトです。そのため、推進役には、テクノロジーの知識だけでなく、自社のビジネスモデル、業務プロセス、そして業界動向に対する深い理解が求められます。情報システム部門に丸投げしてしまうと、現場のニーズから乖離したシステムが出来上がりがちです。逆に、事業部門だけで進めようとすると、技術的な実現可能性の判断ができず、絵に描いた餅で終わってしまう可能性があります。 - 対策:

DX人材の確保は、「採用」だけに頼るのではなく、「育成」と「外部連携」を組み合わせた多角的なアプローチが必要です。- 社内人材の育成(リスキリング): 全社員を対象としたITリテラシー向上のための研修や、DX推進の中核メンバーを育成するための専門的な教育プログラム(データ分析、デザイン思考など)を実施します。自社のビジネスを熟知した社員がデジタルスキルを身につけることは、非常に強力な武器になります。

- 外部からの採用: CDO(最高デジタル責任者)やデータサイエンティストなど、高度な専門性を持つ人材は、外部から採用することも有効な選択肢です。その際は、魅力的なミッションや裁量権、柔軟な働き方を提供し、優秀な人材を惹きつける努力が必要です。

- 外部パートナーとの協業: 前述の通り、コンサルティングファームやSIer、ITベンダーといった外部の専門家の知見を積極的に活用します。彼らと協業する中で、社内の人材がOJT形式でスキルを学ぶ(ナレッジトランスファー)ことも意識すると良いでしょう。

現場の従業員から理解や協力が得られない

経営層や推進チームがどれだけ熱意を持っていても、実際に日々の業務を行っている現場の従業員の協力が得られなければ、DXは絵に描いた餅で終わってしまいます。変化に対する抵抗感や、「自分の仕事が奪われるのではないか」という不安が、DXへの非協力的な態度やサボタージュに繋がることがあります。

- 失敗の兆候:

- 新しいシステムが導入されたが、誰も使おうとせず、結局元のやり方に戻ってしまう。

- 現場から「今のやり方で問題ない」「新しいことを覚えるのが面倒だ」といった反発の声が上がる。

- 推進チームが現場の意見を聞かずに、トップダウンで一方的にプロジェクトを進めている。

- なぜ失敗するのか:

人間は本能的に変化を嫌う生き物です。特に、長年慣れ親しんだ業務のやり方が変わることには、強い抵抗を感じます。DXの目的やメリットが十分に説明されないまま、「上から言われたから」という理由だけで変革を押し付けられると、従業員はやらされ感を感じ、モチベーションが低下します。また、業務の自動化に対して、「自分の存在価値がなくなる」という深刻な不安を抱くこともあります。 - 対策:

現場の従業員を「変革の対象」としてではなく、「変革の主役」として巻き込んでいくことが何よりも重要です。- 丁寧なコミュニケーションとビジョンの共有: 「なぜこの変革が必要なのか」「この変革によって、あなたの仕事はどのように楽になり、より価値のあるものになるのか」ということを、経営層や推進チームが現場に降りていき、繰り返し丁寧に説明します。

- 現場の巻き込み: プロジェクトの初期段階から、現場の代表者をメンバーに加え、意見やアイデアを積極的に吸い上げます。現場の課題を最もよく知っているのは、現場の従業員です。彼らの知見を活かすことで、より実態に即した効果的なDXが可能になります。

- スモールスタートと成功体験の共有: 前述の通り、まずは小さな成功事例を作り、その効果を社内全体に共有します。「〇〇部署では、新しいツールのおかげで残業が月20時間も減ったらしい」といった成功体験が伝わることで、他の従業員も「自分たちもやってみたい」という前向きな気持ちになりやすくなります。導入後のフォローアップや研修を手厚く行うことも、現場の不安を和らげる上で非常に重要です。

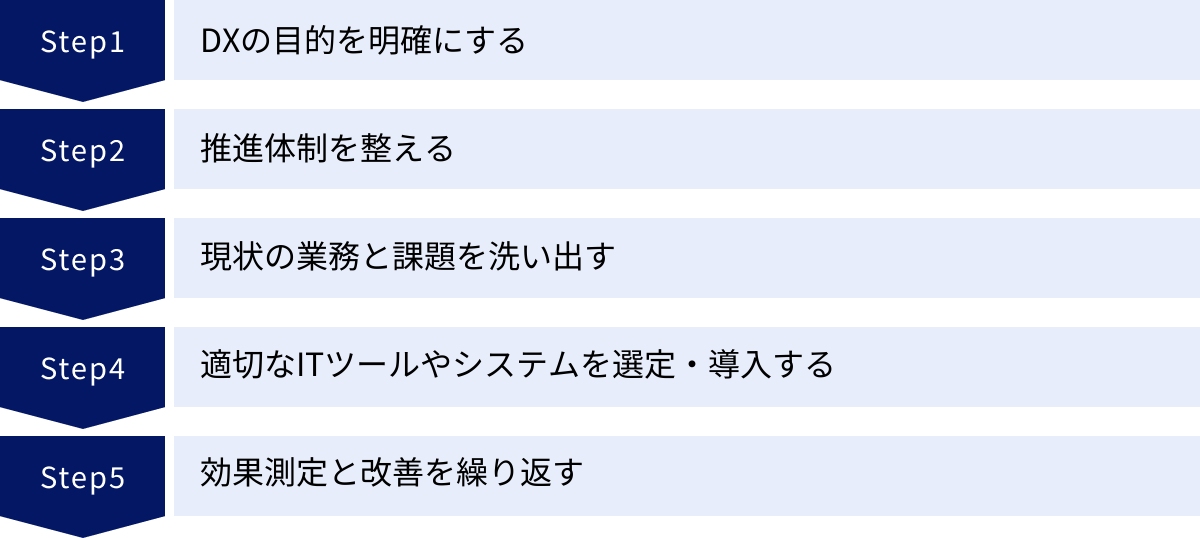

DXを推進する具体的な5ステップ

DXの重要性を理解し、成功のポイントや失敗例を学んだ上で、次はいよいよ実践です。ここでは、DXプロジェクトを実際に進めるための、具体的で実践的な5つのステップを解説します。このステップに沿って進めることで、計画的かつ着実にDXを推進することができます。

① DXの目的を明確にする

すべての始まりは、このステップです。前述の「失敗例」でも触れた通り、目的が曖昧なままではDXは成功しません。「何のためにDXをやるのか」を、自社の経営課題と結びつけて、具体的かつ明確に定義します。

- 何をすべきか:

- 経営課題の洗い出し: 「売上が伸び悩んでいる」「生産性が低い」「顧客満足度が低下している」「人材が定着しない」など、自社が抱える根本的な経営課題をリストアップします。

- 課題とDXの紐付け: 洗い出した経営課題に対して、「デジタル技術を活用することで、どのように解決できるか?」を考えます。例えば、「生産性が低い」という課題に対しては、「定型業務をRPAで自動化することで、従業員を高付加価値業務にシフトさせる」といったように紐付けます。

- 目標(KGI/KPI)の設定: 目的を定量的に測定可能な目標に落とし込みます。最終的なゴールであるKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)と、KGI達成のための中間指標であるKPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)を設定します。

- 例:KGI「3年後に新規事業の売上比率を10%にする」

- 例:KPI「Webサイトからの問い合わせ件数を年間20%増やす」「新サービスのトライアル申込数を月間100件獲得する」

この段階で、経営層から現場のキーパーソンまでを巻き込み、全社的なコンセンサスを形成しておくことが、後のステップをスムーズに進めるための鍵となります。

② 推進体制を整える

明確な目的と目標が定まったら、それを実行するためのチームを編成します。DXは片手間でできるものではなく、専門の推進体制を構築することが不可欠です。

- 何をすべきか:

- オーナーとリーダーの任命: まず、DXプロジェクト全体の最終責任者である「オーナー」(通常は経営層)と、プロジェクトを実務レベルで牽引する「リーダー」を任命します。リーダーには、社内の各部署と円滑にコミュニケーションが取れ、推進力のある人物が適しています。

- 推進チームの結成: リーダーのもとに、プロジェクトを実際に動かす推進チームを組成します。前述の通り、情報システム部門と事業部門のメンバーを混成させることが理想的です。ITスキルを持つ人材と、業務知識が豊富な人材が協力し合うことで、技術とビジネスの両面から最適な解を導き出すことができます。

- 役割分担と権限の明確化: チーム内での各メンバーの役割分担を明確にし、プロジェクトを遂行するために必要な権限(予算執行権、関係部署への指示権など)を正式に与えます。

- 外部パートナーの検討: 必要に応じて、この段階で外部のコンサルタントや専門家をチームに加え、客観的な視点や専門的な知見を補うことも検討します。

③ 現状の業務と課題を洗い出す

推進体制が整ったら、次に行うのは自社の現状を徹底的に把握することです。思い込みや感覚で判断するのではなく、客観的な事実に基づいて業務プロセスとそこに潜む課題を可視化します。

- 何をすべきか:

- 業務フローの可視化: DXの対象とする業務について、「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行っているのかを、フローチャートなどを用いて図式化します。この作業を通じて、これまで暗黙知となっていた業務の流れが明確になります。

- 現場へのヒアリング: 実際に業務を行っている現場の従業員にヒアリングを行い、「どこに時間がかかっているか」「どんな作業が面倒か」「どのようなミスが発生しやすいか」といった、生の声(課題や改善要望)を集めます。

- 課題の定量化: ヒアリングで出てきた課題を、「〇〇の作業に毎月50時間かかっている」「△△のミスが月に10件発生し、その手戻りに5時間かかっている」など、できる限り数値で表現します。これにより、課題のインパクトの大きさが明確になり、改善の優先順位をつけやすくなります。

- 課題の根本原因の特定: 表面的な課題だけでなく、「なぜその課題が発生しているのか?」を深掘りし、根本的な原因を突き止めます。

このステップを丁寧に行うことで、次の「ツール選定」の精度が格段に高まります。

④ 適切なITツールやシステムを選定・導入する

現状の課題が明確になったら、いよいよそれを解決するための具体的な手段として、ITツールやシステムの選定・導入に移ります。

- 何をすべきか:

- 要件定義: ステップ③で明確になった課題を解決するために、ツールやシステムに「どのような機能が必要か(Must)」「どのような機能があれば望ましいか(Want)」を定義します。この「要件定義」が、ツール選定のブレない軸となります。

- ツール・ベンダーの情報収集と比較検討: 要件定義に基づき、複数のツールやベンダーをリストアップし、機能、コスト、サポート体制、導入実績などを比較検討します。資料請求やデモ依頼を積極的に行い、実際の画面や操作性を確認します。

- PoC(概念実証)の実施: 導入候補を2〜3社に絞り込んだら、本格導入の前に、一部の部署で試験的に導入するPoC(概念実証)を行います。PoCを通じて、本当に業務にフィットするのか、期待した効果が得られるのかを検証し、最終的な導入可否を判断します。

- 導入計画の策定と実行: 導入するツールが決定したら、具体的な導入スケジュール、データ移行の計画、社内研修の計画などを策定し、計画に沿って導入プロジェクトを実行します。

自社の課題解決に本当に役立つツールを、冷静な目で見極めることが重要です。

⑤ 効果測定と改善を繰り返す

ITツールやシステムの導入はゴールではありません。むしろ、ここからが本当のスタートです。導入した仕組みが定着し、期待した効果を生み出しているかを継続的にモニタリングし、改善を繰り返していくプロセスが不可欠です。

- 何をすべきか:

- 効果測定: ステップ①で設定したKPIが、導入後にどのように変化したかを定期的に測定します。「残業時間が〇%削減された」「受注率が〇%向上した」といった成果を定量的に把握し、関係者に共有します。

- 現場からのフィードバック収集: 導入後も、定期的に現場の従業員から「使ってみてどうだったか」「もっとこうしてほしい」といったフィードバックを収集する場(アンケートやヒアリング会など)を設けます。

- PDCAサイクルの実践: 測定した効果や現場からのフィードバックを基に、Plan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Action(改善)のPDCAサイクルを回し続けます。ツールの設定を見直したり、業務ルールを改善したり、追加の研修を行ったりと、常により良い状態を目指して改善を続けます。

DXは一度やったら終わりのプロジェクトではなく、事業環境の変化に合わせて継続的に進化させていく「旅」のようなものです。このサイクルを回し続けることで、企業は変化に強い持続的な競争力を身につけることができるのです。

DX推進に役立つおすすめツール

DXを推進する上で、様々なITツールの活用は欠かせません。ここでは、多くの企業のDXプロジェクトで中心的な役割を果たす代表的なツールカテゴリを5つ紹介します。それぞれのツールの役割や主な機能、選び方のポイントを解説しますので、自社の課題解決にどのツールが適しているかを考える参考にしてください。

MA(マーケティングオートメーション)ツール

MA(Marketing Automation)ツールは、その名の通り、マーケティング活動、特に見込み客(リード)の獲得から育成(ナーチャリング)までの一連のプロセスを自動化・効率化するためのツールです。BtoB、BtoCを問わず、データに基づいた科学的なマーケティングを実現するための必須ツールとなりつつあります。

- 主な機能:

- リード管理: Webサイトからの問い合わせや資料請求、展示会などで獲得した見込み客の情報を一元管理します。

- Web行動トラッキング: 自社サイトを訪れた見込み客が、「どのページを」「どのくらいの時間」閲覧したかといった行動を追跡・記録します。

- スコアリング: 見込み客の属性(役職、業種など)や行動(料金ページの閲覧、セミナー申込など)に応じて点数をつけ、購買意欲の高さを可視化します。

- シナリオに基づくメール配信: 「資料をダウンロードした3日後に活用事例を送る」「特定のページを閲覧した人に、関連するセミナーの案内を送る」など、あらかじめ設定したシナリオに沿って、自動でメールを配信します。

- 導入のメリット:

- マーケティング活動の効率化: 手作業で行っていたメール配信やリスト管理を自動化し、マーケターの負担を大幅に軽減します。

- 質の高い見込み客の創出: 購買意欲が高まった「ホットなリード」をスコアリングによって見極め、営業部門へタイムリーに引き渡すことで、営業の成約率向上に貢献します。

- One to Oneコミュニケーションの実現: 顧客一人ひとりの興味関心に合わせた情報提供が可能になり、顧客エンゲージメントを高めます。

- 選び方のポイント:

自社の事業モデル(BtoBかBtoCか)、管理したいリードの数、連携したい他のツール(SFA/CRMなど)、そしてマーケティング担当者のITリテラシーなどを考慮して、機能とコストのバランスが取れたツールを選ぶことが重要です。

SFA(営業支援システム)/ CRM(顧客関係管理)

SFAとCRMは密接に関連しており、多くのツールが両方の機能を備えていますが、その主眼点には違いがあります。

- SFA(Sales Force Automation): 営業担当者の活動を支援し、営業プロセス全体を効率化・可視化することに主眼を置いたシステムです。「案件管理」や「商談管理」が中心となります。

- CRM(Customer Relationship Management): 顧客との関係を管理し、長期的に良好な関係を築くことで顧客満足度やLTV(顧客生涯価値)を最大化することに主眼を置いたシステムです。「顧客情報管理」が中心となります。

| SFA(営業支援システム) | CRM(顧客関係管理) | |

|---|---|---|

| 目的 | 営業活動の効率化・標準化 | 顧客満足度・LTVの向上 |

| 主な利用者 | 営業担当者、営業マネージャー | マーケティング、営業、カスタマーサポートなど全社 |

| 中心機能 | 案件管理、商談履歴、予実管理、日報作成 | 顧客情報管理、購買履歴、問い合わせ履歴管理 |

- 主な機能(共通):

- 顧客情報管理: 企業名、担当者、役職、連絡先などの基本情報から、過去の商談履歴や問い合わせ内容まで、顧客に関するあらゆる情報を一元管理します。

- 案件管理: 個々の商談の進捗状況、受注確度、予定時期、金額などを管理し、チーム全体で共有します。

- レポーティング・分析: 蓄積されたデータから、売上予測や営業活動の分析レポートを自動で作成します。

- 導入のメリット:

- 営業活動の属人化防止: トップセールスのノウハウや商談プロセスを可視化・共有することで、チーム全体の営業力を底上げします。

- データに基づいた営業戦略: 営業マネージャーは、リアルタイムでチームの活動状況を把握し、的確な指示やアドバイスを行えます。

- 顧客対応品質の向上: どの担当者でも、過去の経緯を踏まえた一貫性のある顧客対応が可能になります。

- 選び方のポイント:

まずは自社の目的が「営業プロセスの管理」なのか「顧客関係の維持・向上」なのかを明確にしましょう。その上で、自社の営業スタイルに合った入力項目のカスタマイズが可能か、スマートフォンなど外出先でも使いやすいか、といった点をチェックすると良いでしょう。

BI(ビジネスインテリジェンス)ツール

BI(Business Intelligence)ツールは、社内の様々なシステムに散在している膨大なデータを集約・分析・可視化し、経営層や各部門の意思決定を支援するためのツールです。経験や勘に頼るのではなく、データに基づいた客観的な判断(データドリブン経営)を実現するための頭脳とも言える存在です。

- 主な機能:

- データ連携(ETL): SFA/CRM、販売管理システム、会計システム、Excelファイルなど、様々なデータソースに接続し、データを抽出・加工・統合します。

- データ分析: OLAP分析(多次元分析)、データマイニング、シミュレーションなど、高度な分析機能を備えています。

- レポーティング・ダッシュボード: 分析結果を、グラフや表を多用した視覚的に分かりやすいレポートやダッシュボードの形式で表示します。

- 導入のメリット:

- 迅速な意思決定: 経営状況や販売実績などをリアルタイムで可視化することで、経営者は市場の変化をいち早く察知し、迅速な意思決定を行えます。

- 課題の早期発見: 「どの商品の売上が落ちているか」「どの地域の顧客満足度が低いか」といった問題点をデータから早期に発見し、対策を打つことができます。

- データ分析業務の民主化: 従来は専門家しか扱えなかったデータ分析を、「セルフサービスBI」と呼ばれる直感的に操作できるツールを使えば、現場の担当者自身が行えるようになります。

- 選び方のポイント:

接続したいデータソースの種類に対応しているか、専門知識がなくても直感的に操作できるか、表現したいグラフやレポートを作成できるか、といった点を中心に評価します。

RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で行われるルール化された定型的な事務作業を、ソフトウェアロボットが人間の代わりに自動で実行する技術です。「仮想知的労働者(デジタルレイバー)」とも呼ばれます。主にバックオフィス業務の効率化で絶大な効果を発揮します。

- 自動化できる作業の例:

- Excelファイルから基幹システムへのデータ転記

- Webサイトからの情報収集と一覧表へのまとめ

- 請求書や報告書の自動作成とメールでの送付

- 複数システム間のデータ照合

- 導入のメリット:

- 生産性の向上とコスト削減: 24時間365日稼働できるロボットが作業を代行することで、人間が行うよりも速く、大量の処理が可能になります。人件費の削減にも繋がります。

- 品質向上: 人間が作業すると必ず発生する入力ミスや見落としといったヒューマンエラーをなくし、業務品質を安定・向上させます。

- 従業員の高付加価値業務へのシフト: 従業員は単純作業から解放され、企画、分析、顧客対応といった、より創造性や判断力が求められる付加価値の高い業務に集中できます。

- 選び方のポイント:

RPAツールは、個人のPCにインストールして使う「デスクトップ型」と、サーバーで集中管理する「サーバー型」に大別されます。まずは一部の業務からスモールスタートしたい場合はデスクトップ型、全社的に統制を効かせながら大規模に展開したい場合はサーバー型が適しています。

バックオフィス業務効率化ツール

経理、人事、労務、法務といったバックオフィス(管理部門)は、定型的で煩雑な業務が多く、DXによる効率化の効果が非常に大きい領域です。ここでは特定の業務に特化した様々なSaaSツールが提供されています。

- ツールの種類と主な機能:

- クラウド会計ソフト: 日々の取引入力から決算書の作成までをクラウド上で行えます。銀行口座やクレジットカードと連携して、取引明細を自動で取り込む機能が便利です。

- 経費精算システム: 交通費や出張費などの経費申請をスマートフォンアプリなどから行え、承認フローも電子化できます。交通系ICカードの読み取りや法人カード連携機能もあります。

- 勤怠管理システム: PCのログやICカード、GPSなど多様な方法で出退勤を打刻・管理できます。残業時間の自動計算や各種法令への対応も可能です。

- 電子契約サービス: 契約書の作成から締結、保管までをすべてオンラインで完結できます。印紙税や郵送費のコストを削減し、契約業務をスピードアップさせます。

- 給与計算ソフト: 勤怠データや人事情報と連携し、毎月の給与計算から明細書の発行、社会保険料の計算までを自動化します。

- 導入のメリット:

- バックオフィス部門の業務負担を大幅に軽減し、ペーパーレス化を促進します。

- 法改正などにもクラウド側で自動的にアップデート対応してくれるため、コンプライアンスを維持しやすくなります。

- これらのツールを連携させることで、さらなる効率化が可能になります(例:勤怠管理システムのデータを給与計算ソフトに自動で取り込む)。

- 選び方のポイント:

自社の従業員数や業種、そして既存のシステムとの連携性を考慮して、必要な機能を備えたツールを選びましょう。多くは無料トライアル期間が設けられているため、実際に試してみて操作性を確認することをおすすめします。