現代のビジネス環境において、AI(人工知能)の活用はもはや一部の先進的な企業だけのものではありません。生産性の向上、新たな顧客体験の創出、そしてデータに基づいた的確な意思決定を実現するために、あらゆる業界・規模の企業がAI導入を加速させています。

しかし、「AIを導入したいが、具体的に何から始めれば良いのか分からない」「自社の課題にどのAI技術が有効なのか判断できない」といった悩みを抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、AI活用の基本から、ビジネスで重要視される理由、具体的なメリット・デメリットを徹底解説します。さらに、業界別・目的別・身近な事例から最新の生成AIトレンドまで、合計35の豊富な活用事例を紹介。自社にAIを導入するための具体的なステップや成功のポイント、役立つツールまで網羅的に解説します。

この記事を読めば、AI活用の全体像を理解し、自社のビジネス成長に向けた最初の一歩を踏み出すための具体的なヒントが得られるでしょう。

目次

AI活用とは

AI活用とは、人工知能(Artificial Intelligence)の技術をビジネスや日常生活のさまざまな場面に取り入れ、特定の課題解決や目的達成のために利用することを指します。具体的には、人間の知的活動の一部、例えば「認識」「学習」「予測」「判断」などをコンピュータシステムに代替させ、業務の自動化や効率化、新たな価値の創出を目指す取り組み全般を意味します。

AIと一言で言っても、その中には様々な技術要素が含まれています。特にビジネス活用において中心的な役割を担うのが「機械学習」と「ディープラーニング(深層学習)」です。

- 機械学習(Machine Learning): コンピュータが大量のデータを学習し、そのデータに潜むパターンやルールを自律的に見つけ出す技術です。例えば、過去の販売実績データを学習させることで、将来の売上を予測するモデルを構築できます。人間が明示的にルールをプログラムするのではなく、データから自動でルールを学習する点が特徴です。

- ディープラーニング(Deep Learning): 機械学習の一分野であり、人間の脳の神経回路網(ニューラルネットワーク)を模した多層的な構造を持つアルゴリズムです。より複雑で大規模なデータから、高度な特徴量を自動で抽出できます。画像認識や音声認識、自然言語処理といった分野で目覚ましい成果を上げており、近年のAIブームの火付け役となりました。

AIの活用は、単に特定の作業を自動化するだけにとどまりません。これまで人間には不可能だった規模のデータ分析を可能にし、そこから得られる洞察(インサイト)に基づいて、より客観的で精度の高い意思決定を支援します。例えば、膨大な顧客データから個々の嗜好を分析し、一人ひとりに最適化された商品をおすすめする、あるいは工場のセンサーデータから故障の予兆を検知し、生産ラインが停止する前に対策を講じるといった活用が現実のものとなっています。

AIの歴史は1950年代にまで遡りますが、近年にわかに注目度が高まっている背景には、以下の3つの要素が大きく関係しています。

- コンピューティングパワーの飛躍的向上: GPU(Graphics Processing Unit)などの高性能なプロセッサが手頃な価格で利用可能になり、膨大な計算を必要とするディープラーニングの学習が現実的な時間で行えるようになりました。

- ビッグデータの普及: IoTデバイスやインターネットの普及により、ビジネス活動や人々の行動に関する多種多様で膨大なデータ(ビッグデータ)が蓄積されるようになりました。これがAIの「燃料」となり、学習精度を向上させています。

- アルゴリズムの進化: ディープラーニングをはじめとする革新的なアルゴリズムが次々と開発され、これまで解決が困難だった課題にも対応できるようになりました。

これらの要素が組み合わさることで、AIは研究室の技術から実用的なビジネスツールへと進化を遂げました。AI活用は、もはやコスト削減や効率化といった守りの側面だけでなく、競争優位性を確立し、新たなビジネスチャンスを掴むための攻めの戦略として不可欠な要素となっています。

AI活用がビジネスで重要視される理由

AIが単なる技術トレンドに留まらず、多くの企業にとって経営戦略の中核に据えられるようになったのには、現代のビジネス環境が抱える構造的な課題と、AIがもたらす根源的な変革が深く関わっています。ここでは、AI活用がビジネスで重要視される3つの主要な理由を掘り下げて解説します。

労働力不足の解消

日本をはじめとする多くの先進国が直面している最も深刻な社会課題の一つが、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、すなわち労働力不足です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。

(参照:総務省統計局「人口推計」)

このような状況下で企業が持続的に成長を続けるためには、限られた人材でいかに高い生産性を維持・向上させるかが極めて重要な経営課題となります。ここで、AIが強力な解決策として浮上します。

AIは、これまで人間が担当してきた業務、特に反復性の高い定型業務や、大量の情報を処理する必要がある作業を自動化・効率化することに長けています。例えば、以下のような業務が挙げられます。

- データ入力・転記: 請求書や申込書などの紙媒体やPDFから、AI-OCR(光学的文字認識)技術を使ってテキスト情報を抽出し、システムへ自動で入力する。

- 問い合わせ対応: よくある質問に対して、AIチャットボットやボイスボットが24時間365日、自動で一次対応を行う。

- 議事録作成: 会議の音声をAIがリアルタイムでテキスト化し、話者分離や要約まで行う。

- 製造ラインでの検査: 画像認識AIが製品の外観を高速・高精度でチェックし、不良品を自動で検知・排除する。

これらの業務をAIに任せることで、従業員は単純作業から解放されます。その結果、人間でなければできない、より付加価値の高い創造的な業務や、戦略的な意思決定、顧客との深いコミュニケーションといったコア業務に集中できるようになります。これは単なる業務効率化に留まらず、従業員のエンゲージメントや満足度の向上にも繋がり、企業の競争力そのものを高める原動力となります。労働力不足という制約を、AIの力で生産性向上の機会へと転換することが可能になるのです。

データに基づいた意思決定の実現

現代のビジネスは「データが石油に代わる新たな資源である」と言われるほど、データの活用が成功の鍵を握っています。しかし、IoTデバイス、SNS、基幹システムなどから日々生成されるデータは爆発的に増加しており、その規模と複雑さは、もはや人間の能力だけで全体を把握し、分析し、活用することが困難なレベルに達しています。

これまでのビジネスでは、経営者や担当者の「経験」や「勘」といった主観的な要素が意思決定において大きな役割を果たしてきました。もちろん、長年の経験に裏打ちされた直感は依然として重要ですが、市場環境が複雑化し、変化のスピードが加速する現代においては、それだけに頼ることは大きなリスクを伴います。

ここでAI、特に機械学習が決定的な役割を果たします。AIは、人間では処理しきれない膨大な量のビッグデータを高速かつ多角的に分析し、そこに潜む相関関係や因果関係、未来の傾向といった有用な知見(インサイト)を抽出します。これにより、企業は主観や思い込みを排し、客観的なデータに基づいた、より確度の高い意思決定、すなわち「データドリブンな意思決定」を実現できます。

具体的な活用例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 需要予測: 過去の販売実績、天候、イベント情報、SNSのトレンドといった多様なデータをAIに学習させ、将来の商品需要を高精度に予測する。これにより、過剰在庫や品切れのリスクを低減し、最適な生産・仕入れ計画を立てることが可能になります。

- 顧客分析: 顧客の購買履歴、Webサイト上の行動履歴、問い合わせ内容などをAIで分析し、顧客を興味・関心に基づいてセグメント分けしたり、解約の予兆がある顧客を特定したりします。

- 経営分析: 財務データ、販売データ、人事データなどを統合的に分析し、収益性の高い事業やボトルネックとなっている業務プロセスを特定し、経営資源の最適な配分を支援します。

このように、AIはビジネスのあらゆる局面で羅針盤のような役割を果たし、企業が不確実性の高い時代を乗り越え、的確な舵取りを行うための強力な武器となるのです。

新たなビジネスモデルの創出

AIの活用は、既存業務の効率化や意思決定の高度化といった「改善」のレベルに留まりません。AI技術を中核に据えることで、これまで不可能だった新しいサービスや製品、さらにはビジネスモデルそのものを創出する「変革」のドライバーとなり得ます。

AIが可能にする変革は、主に以下の3つのパターンに分類できます。

- 既存事業の付加価値向上: 既存の製品やサービスにAIを組み込むことで、その価値を飛躍的に高めるアプローチです。

- 例: 自動車にAIによる運転支援システムを搭載する、家電製品に利用者の習慣を学習して自動で最適化する機能を加える、会計ソフトに仕訳の自動提案機能を搭載するなど。

- AIを核とした新規サービスの開発: AIの能力(画像認識、音声認識、自然言語処理、予測など)そのものをサービスとして提供するアプローチです。

- 例: テキストを入力するだけで高品質な画像を生成する「画像生成AIサービス」、契約書の内容をAIが自動でレビューしリスクを指摘する「リーガルテックサービス」、AIが個人の資産状況やリスク許容度に応じて最適な投資ポートフォリオを提案・運用する「ロボアドバイザー」など。

- プラットフォームビジネスの構築: AIを活用して、特定の業界や市場における需要と供給を効率的にマッチングさせるプラットフォームを構築するアプローチです。

- 例: AIが膨大な求人情報と求職者のスキル・経歴を分析し、最適なマッチングを実現する人材プラットフォーム、AIが旅行者の好みと予算を分析してオリジナルの旅行プランを自動生成する旅行プラットフォームなど。

特に、顧客一人ひとりのニーズに合わせて製品やサービスを個別最適化(パーソナライゼーション)するビジネスモデルは、AIの得意とするところです。サブスクリプション型の音楽配信サービスがユーザーの視聴履歴から好みを学習し、次の曲をおすすめするのもこの一例です。

AI活用によって、企業は単に製品を売る「モノ売り」から、継続的なサービス提供を通じて顧客と長期的な関係を築く「コト売り」へとビジネスモデルを転換できます。これは、価格競争から脱却し、持続的な収益基盤を確立するための極めて有効な戦略と言えるでしょう。

AIをビジネスに活用するメリット

AIをビジネスに導入することは、単なる技術的な挑戦ではなく、企業の競争力を根本から高める経営戦略です。業務の進め方から顧客との関わり方、さらには新しい価値の生み出し方まで、AIは多岐にわたるメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な4つのメリットについて詳しく解説します。

生産性の向上と業務効率化

AI活用がもたらす最も直接的で分かりやすいメリットは、生産性の劇的な向上と業務の効率化です。これは、AIが人間を時間的・物理的な制約から解放し、業務プロセス全体を高速化・自動化することで実現されます。

まず、AIは人間と異なり、24時間365日、疲れることなく稼働し続けることができます。例えば、顧客からの問い合わせに対応するAIチャットボットを導入すれば、営業時間外や休日でも顧客を待たせることなく、即座に応答できます。これにより、顧客満足度の向上と、従業員の時間外労働の削減を両立できます。

次に、AIは人間を遥かに凌駕する処理速度と正確性を誇ります。何千、何万件ものデータ入力やチェック作業も、AIであればミスなく瞬時に完了させることが可能です。例えば、経費精算システムにAI-OCRを組み込めば、従業員が申請した領収書の画像から日付や金額、店名などを自動で読み取り、入力の手間を大幅に削減すると同時に、入力ミスや規程違反のチェックも自動で行えます。

このような定型業務や反復作業をAIに任せることで、従業員はより高度な判断や創造性が求められるコア業務に専念できるようになります。例えば、営業担当者は日報作成やデータ入力といった事務作業から解放され、顧客との対話や提案活動により多くの時間を割くことができます。企画部門の担当者は、市場データの収集・整理といった単純作業をAIに任せ、新たな戦略の立案やアイデア創出に集中できます。

このように、AIは単に作業を代替するだけでなく、組織全体のリソース配分を最適化し、人間とAIがそれぞれの得意分野で協働することで、企業全体の生産性を最大化するという大きなメリットをもたらすのです。

データ分析による予測精度の向上

ビジネスの世界では、将来をいかに正確に予測できるかが成功を左右します。需要、売上、顧客行動、設備故障、市場トレンドなど、あらゆる場面で予測が求められます。従来、これらの予測は担当者の経験や勘、あるいは比較的単純な統計モデルに依存することが多く、その精度には限界がありました。

AI、特に機械学習は、この「予測」の領域に革命をもたらします。AIは、過去の膨大なデータの中から、人間では気付くことのできない複雑なパターンや相関関係を自動で学習し、それに基づいて未来を予測するモデルを構築します。

このAIによる予測は、従来の手法に比べて格段に高い精度を誇ります。その理由は、AIが多種多様なデータを組み合わせて分析できる点にあります。例えば、小売店の来店客数を予測する場合、従来は過去の売上データだけを見ていたかもしれません。しかしAIは、それに加えて、天候データ、近隣のイベント情報、SNSでの言及数、Web広告のクリック数といった外部の要因もすべて取り込んで分析できます。「晴れの日曜日で、かつ近くで大規模なイベントが開催される日」の来店客数パターンを学習することで、より現実に即した精度の高い予測が可能になるのです。

具体的なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 在庫最適化: 正確な需要予測に基づき、過剰在庫による保管コストや廃棄ロス、品切れによる販売機会の損失を最小限に抑えることができます。

- 人員配置の最適化: 曜日や時間帯、イベントの有無などに応じた来店客数や業務量を予測し、必要な人員を過不足なく配置することで、人件費の無駄をなくし、サービスの質を維持できます。

- 予知保全(Predictive Maintenance): 工場の生産設備のセンサーデータをAIが常時監視し、振動や温度の微細な変化から故障の予兆を検知します。設備が実際に停止する前にメンテナンスを行うことで、突発的な生産ラインの停止による甚大な損失を防ぐことができます。

AIによる高精度な予測は、企業が未来のリスクを事前に回避し、チャンスを確実に掴むための強力な羅針盤となります。

顧客満足度の向上

現代の市場では、製品やサービスの機能・価格だけで差別化を図ることが難しくなっており、「顧客体験(CX:Customer Experience)」の向上が競争優位性の源泉となっています。AIは、この顧客体験を向上させ、顧客満足度を高める上で非常に有効なツールです。

AIによる顧客満足度向上のアプローチは、大きく「迅速でストレスのない対応」と「パーソナライズされた体験の提供」の2つに分けられます。

まず、「迅速でストレスのない対応」の代表例がAIチャットボットやボイスボットです。顧客は電話が繋がるのを待ったり、FAQページを延々と探し回ったりすることなく、24時間いつでも、自身の好きなタイミングで疑問を解決できます。簡単な質問はAIが即座に回答し、複雑な問い合わせのみを人間のオペレーターに引き継ぐことで、オペレーターの負担を軽減し、より丁寧な対応が必要な顧客に集中させることができます。

次に、「パーソナライズされた体験の提供」は、AIのデータ分析能力を最大限に活かす領域です。ECサイトで「あなたへのおすすめ」が表示されるのは、その典型例です。AIは、顧客一人ひとりの過去の購買履歴、閲覧履歴、検索キーワード、さらには年齢や居住地といった属性情報を統合的に分析し、その顧客が最も興味を持つであろう商品や情報を最適なタイミングで提案します。

このようなパーソナライゼーションは、ECサイトに留まりません。金融機関であれば、顧客の資産状況やライフステージに合わせて最適な金融商品を提案する。旅行サイトであれば、顧客の好みに合わせたオリジナルの旅行プランを提案する。ニュースアプリであれば、ユーザーの興味関心に沿った記事を優先的に表示するなど、あらゆる業界で応用が可能です。

自分のことをよく理解してくれている、と感じさせるパーソナライズされた体験は、顧客のロイヤルティを高め、長期的なファンになってもらうための鍵となります。

新規サービスの開発

AIの活用は、既存業務の改善に留まらず、これまで存在しなかった全く新しいサービスやビジネスを創出する原動力となります。AIの持つユニークな能力(画像認識、音声認識、自然言語処理、生成など)を製品やサービスの中核に据えることで、新たな市場を切り拓くことが可能です。

例えば、生成AI(Generative AI)の登場は、コンテンツ制作のあり方を根底から変えつつあります。テキストを入力するだけで、プロ品質の文章、画像、音楽、さらには動画まで自動で生成できるサービスが次々と登場しています。これにより、専門的なスキルを持たない個人でもクリエイティブな活動が可能になり、企業はマーケティングコンテンツの制作コストを大幅に削減できるようになりました。

また、画像認識AIは、医療分野で医師の診断を支援するサービスを生み出しました。AIがレントゲン写真やCTスキャン画像を解析し、病変の疑いがある箇所を指摘することで、医師の見落としを防ぎ、診断の精度とスピードを向上させます。

音声認識AIと自然言語処理AIを組み合わせれば、リアルタイム翻訳サービスが実現します。スマートフォンのアプリや専用デバイスを通じて、異なる言語を話す人同士がスムーズにコミュニケーションを取れるようになり、言語の壁を越えたビジネスや交流を促進します。

これらの例のように、AI技術は新たな顧客ニーズを掘り起こし、社会課題を解決するためのソリューションを生み出すシーズ(種)となります。自社の強みとAI技術をいかにして組み合わせ、ユニークな価値を創造できるか。その発想力が、これからの企業の成長を大きく左右すると言えるでしょう。

AI活用のデメリットと注意点

AIはビジネスに多くの恩恵をもたらす一方で、その導入と運用にはいくつかの課題やリスクが伴います。これらのデメリットと注意点を事前に理解し、適切な対策を講じることが、AI活用の成否を分ける重要なポイントとなります。ここでは、企業が直面しやすい3つの主要な課題について具体的に解説します。

導入・運用コストがかかる

AIの導入は、決して無料ではありません。特に本格的なAIシステムを自社で開発・導入する場合、多岐にわたるコストが発生します。これらのコストを正しく見積もり、費用対効果(ROI)を慎重に評価することが不可欠です。

AI活用にかかるコストは、大きく「導入コスト(初期費用)」と「運用コスト(ランニングコスト)」に分けられます。

| コストの種類 | 具体的な内容例 | 備考 |

|---|---|---|

| 導入コスト(初期費用) | AIツール・プラットフォーム利用料 | クラウドサービスのライセンス料、ソフトウェア購入費など |

| AIモデル開発費 | 外部の専門企業に開発を委託する場合の費用 | |

| コンサルティング費用 | 課題設定や導入計画策定を支援してもらう場合の費用 | |

| ハードウェア購入費 | 高性能なサーバーやGPUなど、オンプレミスで環境を構築する場合の費用 | |

| データ準備コスト | データの収集、クレンジング、アノテーション(教師データ作成)にかかる人件費や外注費 | |

| 運用コスト(ランニングコスト) | クラウドサービス利用料 | データ量や計算リソースの使用量に応じた月額・年額費用 |

| 保守・メンテナンス費用 | システムの安定稼働を維持するための費用、バグ修正やアップデート対応 | |

| AIモデルの再学習・改善費用 | 市場環境の変化に対応するため、定期的にモデルを更新するための費用 | |

| 人件費 | AIを運用・管理する専門人材(データサイエンティスト、AIエンジニアなど)の給与 |

特に見落とされがちなのが、学習データの準備にかかるコストです。AIの性能は学習データの「質」と「量」に大きく依存するため、質の高いデータを大量に準備するには、相応の時間と労力、場合によっては専門業者への外注費が必要になります。

また、AIは一度導入すれば終わりではありません。ビジネス環境や顧客の行動は常に変化するため、AIモデルも定期的に新しいデータで再学習させ、精度を維持・向上させる必要があります。この運用フェーズのコストも見込んでおくことが重要です。

これらのコスト負担は、特に体力のない中小企業にとっては大きな障壁となり得ます。そのため、いきなり大規模な開発に着手するのではなく、まずは比較的手軽に始められるSaaS型のAIツールを導入したり、特定の業務課題に絞ってPoC(概念実証)を実施したりするなど、スモールスタートで費用対効果を見極めながら段階的に投資を拡大していくアプローチが賢明です。

AIを扱える人材が必要

AIという高度な技術をビジネスで有効に活用するためには、それを理解し、使いこなせる人材が不可欠です。しかし、AIに関する専門知識とスキルを持つ人材は世界的に不足しており、獲得競争が激化しているのが現状です。

AI活用に必要な人材は、単にプログラミングができるAIエンジニアだけではありません。大きく分けて、以下のような役割を担う人材が必要とされます。

- AIエンジニア/機械学習エンジニア: AIアルゴリズムを実装し、AIモデルを構築・開発する技術者。Pythonなどのプログラミング言語や、TensorFlow, PyTorchといったフレームワークに精通している必要があります。

- データサイエンティスト: ビジネス課題を理解し、それを解決するためにどのようなデータを使って、どのような分析やモデル構築を行えばよいかを設計する専門家。統計学や数学、ビジネスドメインの知識が求められます。

- データアナリスト: 収集されたデータを分析し、ビジネスに有益な知見(インサイト)を抽出してレポートする役割。BIツールなどを駆使するスキルが必要です。

- AIプランナー/AIプロダクトマネージャー: ビジネスサイドの視点から、AIを使ってどのような課題を解決し、どのような価値を創出するかを企画・推進する役割。技術とビジネスの橋渡し役を担います。

これらの専門人材をすべて自社で採用・育成するのは、多くの企業にとって容易ではありません。特に、最先端の技術を追うAIエンジニアやデータサイエンティストは採用コストも高騰しています。

この人材不足への対策としては、以下のようなアプローチが考えられます。

- 外部パートナーとの連携: AI開発を専門とする企業や、フリーランスの専門家と協業する。

- 人材育成: 社内の意欲ある従業員に対して、研修プログラムやOJTを通じてAIスキルを習得させる。全社員のAIリテラシーを底上げする教育も重要です。

- 使いやすいAIツールの活用: 近年では、プログラミング不要でAIモデルを構築できる「AutoML(自動機械学習)」ツールや、特定の業務に特化したSaaS型AIサービスも増えています。これらを活用することで、必ずしも高度な専門家がいなくてもAI活用を始めることが可能です。

自社の状況に合わせて、採用、育成、外部委託、ツール活用を柔軟に組み合わせることが、人材面の課題を乗り越える鍵となります。

情報漏洩やセキュリティのリスク

AIの活用は、データの活用と表裏一体です。AIの学習や運用には、顧客の個人情報、企業の機密情報、技術情報といったセンシティブなデータが含まれることが少なくありません。そのため、AIの活用を進める上では、情報漏洩やサイバー攻撃といったセキュリティリスクへの対策が極めて重要になります。

AI活用に伴う主なセキュリティリスクには、以下のようなものが挙げられます。

- 学習データの漏洩: AIの学習に使用するデータが外部に流出するリスク。特に、個人情報が含まれている場合、個人情報保護法に抵触し、企業の信頼を著しく損なう可能性があります。

- AIモデルへの攻撃: 悪意のある第三者が、AIモデルの弱点を突いて意図的に誤った判断を引き起こさせようとする攻撃(Adversarial Attacks:敵対的攻撃)。例えば、自動運転車の画像認識AIを騙して、標識を誤認させるようなケースが考えられます。

- AIによる判断の悪用: AIの分析結果が、差別的な目的や不公正な目的で利用されるリスク。例えば、採用選考AIが特定の属性を持つ候補者を無意識に排除してしまう「AIバイアス」の問題もこれに含まれます。

- 生成AIによるフェイクコンテンツ: 生成AIを使って、本物と見分けがつかないような偽の音声、画像、動画(ディープフェイク)が作成され、詐欺や情報操作に悪用されるリスク。

これらのリスクに対応するためには、技術的な対策と組織的な対策の両方が必要です。

- 技術的対策: データの暗号化、アクセス制御の徹底、セキュアなAI開発環境の構築、AIモデルの脆弱性診断など。

- 組織的対策: AI倫理ガイドラインやデータガバナンス体制の策定、従業員へのセキュリティ教育の実施、個人情報保護法などの関連法規の遵守など。

特にクラウド上のAIサービスを利用する場合は、そのサービスがどのようなセキュリティ基準を満たしているか(ISO/IEC 27001などの国際認証を取得しているかなど)を事前に確認することが重要です。

AI活用のメリットを追求すると同時に、その裏側にあるリスクを常に意識し、堅牢なセキュリティ体制を構築することが、持続可能なAI活用を実現するための大前提となります。

【業界別】AIの活用事例15選

AI技術は、もはや特定の先進的な業界だけのものではなく、あらゆる産業分野でその応用が進んでいます。各業界が抱える特有の課題に対し、AIがどのように貢献しているのか。ここでは15の業界をピックアップし、具体的な活用事例を紹介します。

| 業界 | 主な活用事例 | AIが解決する課題 |

|---|---|---|

| 製造業 | 製品の需要予測、品質検査の自動化、予知保全 | 在庫最適化、不良品率の低減、生産ラインの安定稼働 |

| 医療・ヘルスケア | 画像診断支援、新薬開発、個別化医療 | 診断精度の向上、開発期間の短縮、治療効果の最大化 |

| 金融 | 不正検知、与信審査の高度化、ロボアドバイザー | 不正利用の防止、審査の迅速化・公平化、投資の民主化 |

| 小売・EC | レコメンド機能、ダイナミックプライシング、需要予測 | 顧客単価の向上、収益の最大化、在庫・機会損失の削減 |

| 農業 | 農作物の生育状況モニタリング、自動収穫、病害虫検知 | 生産性の向上、労働力不足の解消、収穫量の安定化 |

| 建設・不動産 | 施工管理の効率化、物件価格の査定、建機の自動操縦 | 安全管理の強化、査定の客観性向上、人手不足対策 |

| 交通・物流 | 最適配送ルートの策定、自動運転技術、交通量予測 | 配送コストの削減、輸送効率の向上、渋滞の緩和 |

| 教育 | 個別最適化された学習プランの提供、採点の自動化 | 学習効果の最大化、教員の負担軽減 |

| エンターテイメント | ゲームキャラクターの行動生成、コンテンツのレコメンド | ユーザー体験の向上、エンゲージメントの強化 |

| エネルギー | 電力需要予測、発電設備の最適運用、再生可能エネルギーの発電量予測 | 安定供給の実現、エネルギー効率の改善 |

| 自治体・行政 | 住民からの問い合わせ対応自動化、インフラの劣化予測 | 住民サービスの向上、行政業務の効率化 |

| 飲食 | 来店客数の予測、自動発注システム、配膳ロボット | 食品ロスの削減、人件費の抑制、店舗運営の効率化 |

| 人材 | エントリーシートの分析、最適な候補者の選出(マッチング) | 採用プロセスの効率化、採用のミスマッチ防止 |

| 広告 | 広告運用の最適化、効果測定、クリエイティブ生成 | 広告効果の最大化(ROAS向上)、運用工数の削減 |

| 法務 | 契約書のレビュー、リスク分析、判例検索 | リーガルチェックの効率化・精度向上、潜在リスクの発見 |

① 製造業:製品の需要予測と品質検査の自動化

製造業は、AI活用の効果が特に顕著に現れる業界の一つです。熟練技術者の減少や多品種少量生産への対応といった課題に対し、AIが強力なソリューションを提供します。代表的な活用例は、AIによる外観検査の自動化です。従来、製品の傷や汚れ、欠けといった品質チェックは熟練した作業員の目視に頼っていましたが、AI画像認識を使えば、高解像度カメラで撮影した製品画像を瞬時に解析し、ミリ単位の微細な不良も見逃さずに検知できます。これにより、検査精度の均一化と高速化が実現し、人的コストの削減にも繋がります。

② 医療・ヘルスケア:画像診断支援と新薬開発

医療分野では、人の命に関わる重要な判断をAIが支援しています。特に進んでいるのが、CTやMRI、内視鏡などの医療画像をAIが解析し、がんなどの病変の疑いがある箇所を検出して医師に提示する画像診断支援です。AIは膨大な過去の症例データを学習しているため、人間の目では見落としがちな微細な兆候を発見するのに役立ち、診断の精度向上と早期発見に貢献します。また、新薬開発の分野でも、AIが膨大な化合物ライブラリの中から薬の候補となる物質を探索する時間を大幅に短縮し、開発コストの削減と期間の短縮を実現しています。

③ 金融:不正検知と与信審査の高度化

金融業界では、セキュリティとスピード、公平性が強く求められます。AIは、クレジットカードの不正利用を検知するシステムで広く活用されています。AIは過去の膨大な取引データを学習し、個人の普段の利用パターンから逸脱した取引(例えば、深夜の海外での高額決済など)をリアルタイムで検知し、取引を一時停止するといった対応を自動で行います。また、ローンなどの与信審査においても、従来の属性情報に加えて多様なデータをAIが分析することで、より精緻で公平な審査を迅速に行うことが可能になっています。

④ 小売・EC:レコメンド機能とダイナミックプライシング

ECサイトにおける「あなたへのおすすめ」機能は、AI活用の最も身近な例でしょう。AIは、ユーザーの過去の購入履歴や閲覧履歴、カートに入れた商品などを分析し、そのユーザーが興味を持ちそうな商品を予測して表示します。これにより、クロスセルやアップセルを促し、顧客単価の向上に貢献します。また、ホテルの宿泊料金や航空券の価格が時期や需要によって変動する「ダイナミックプライシング」にもAIが活用されており、需要と供給のバランスを最適化し、収益の最大化を図っています。

⑤ 農業:農作物の生育状況モニタリングと自動収穫

農業分野では、後継者不足や高齢化といった課題を解決するために「スマート農業」が推進されており、AIはその中核技術です。ドローンに搭載した特殊なカメラで農地を撮影し、AIが画像を解析して作物の生育状況や病害虫の発生をピンポイントで特定します。これにより、必要な場所にだけ農薬や肥料を散布する「可変施肥」が可能になり、コスト削減と環境負荷の低減に繋がります。さらに、AIを搭載した自動収穫ロボットの開発も進んでおり、労働力不足の解消に期待が寄せられています。

⑥ 建設・不動産:施工管理の効率化と物件価格の査定

建設現場では、安全管理と生産性の向上が常に課題です。現場に設置したカメラ映像をAIが解析し、作業員がヘルメットを着用していない、あるいは危険区域に立ち入っているといった状況を自動で検知して警告を発するシステムが導入されています。不動産業界では、AIによる物件価格の査定が普及しつつあります。過去の膨大な成約データや周辺環境、築年数、間取りといった情報をAIが分析し、客観的で精度の高い査定価格を瞬時に算出します。

⑦ 交通・物流:最適配送ルートの策定と自動運転技術

物流業界では、燃料費の高騰やドライバー不足が深刻な問題です。AIは、その日の荷物の量、配送先の位置、交通渋滞予測などを考慮して、最も効率的な配送ルートと順番を自動で計算します。これにより、配送時間の短縮と燃料コストの削減を実現します。また、自動車業界が開発を競っている「自動運転」技術もAIの塊です。カメラやセンサーから得られる膨大な情報をAIがリアルタイムで処理し、周囲の状況を認識・判断して、アクセル、ブレーキ、ハンドルを操作します。

⑧ 教育:個別最適化された学習プランの提供

教育分野では、一人ひとりの生徒の学習進捗や理解度に合わせて最適な教育を提供する「アダプティブラーニング」にAIが活用されています。AIは、生徒の解答履歴を分析し、つまずいている箇所や苦手な単元を特定します。その上で、その生徒が次に解くべき問題や、復習すべき内容を個別に出題します。これにより、画一的な授業では難しかった、個々のレベルに合わせた効率的な学習が可能になります。

⑨ エンターテイメント:ゲームキャラクターの行動生成と動画コンテンツの自動編集

エンターテイメントの世界でもAIは欠かせない存在です。ビデオゲームでは、敵キャラクターや仲間キャラクター(NPC)の行動パターンをAIが制御しています。プレイヤーの動きに応じて、より賢く、人間らしいリアルな反応を返すことで、ゲームの没入感を高めています。また、動画配信サービスでは、視聴履歴に基づいてユーザーが好みそうな映画やドラマをおすすめするレコメンド機能がAIによって実現されています。

⑩ エネルギー:電力需要予測と発電設備の最適運用

電力の安定供給は社会インフラの根幹です。電力会社では、過去の電力使用量データに加えて、気温、湿度、曜日、経済指標といった様々な要因をAIに学習させ、数時間後から数ヶ月後までの電力需要を高精度に予測しています。この予測に基づいて、発電所の稼働計画を最適化し、燃料の無駄をなくし、安定した電力供給を実現しています。

⑪ 自治体・行政:住民からの問い合わせ対応自動化

多くの地方自治体では、ウェブサイトやLINE公式アカウントにAIチャットボットを導入し、住民からの問い合わせに24時間365日対応しています。「ゴミの分別方法」「各種手続きに必要な書類」といった定型的な質問に対してAIが自動で回答することで、職員の電話対応業務の負担を軽減し、より専門的な相談に集中できる環境を整えています。

⑫ 飲食:来店客数の予測と自動発注システム

飲食業界では、食品ロスと人手不足が大きな経営課題です。AIは、過去の売上データや天候、周辺のイベント情報などを分析し、日別・時間帯別の来店客数を高精度に予測します。この予測に基づいて、必要な食材の量を算出し、自動で発注するシステムも開発されています。これにより、仕入れすぎによる食品ロスの削減と、欠品による機会損失の防止を両立できます。

⑬ 人材:エントリーシートの分析と最適な候補者の選出

人材業界や企業の人事部門では、採用プロセスの効率化にAIが活用されています。大量に送られてくるエントリーシート(ES)の内容を自然言語処理AIが解析し、自社が求めるスキルや経験、価値観との合致度をスコアリングします。これにより、採用担当者は有望な候補者を効率的に見つけ出し、面接など、より重要な選考プロセスに時間を集中させることができます。

⑭ 広告:広告運用の最適化と効果測定

インターネット広告の世界では、AIによる運用最適化が一般的になっています。AIは、広告の配信実績データをリアルタイムで分析し、「どのターゲット層に」「どの時間帯に」「どの広告クリエイティブを」表示すれば最も効果が高いかを判断し、入札価格を自動で調整します。これにより、広告予算内でコンバージョン数(成果)を最大化することが可能になります。

⑮ 法務:契約書のレビューとリスク分析

法務部門では、契約書のチェック業務に多くの時間が割かれています。AIを活用したリーガルテックツールは、アップロードされた契約書ファイルを瞬時に解析し、不利な条項や欠落している条項、曖昧な表現などを自動で検出し、リスクを指摘します。これにより、弁護士や法務担当者のレビュー作業を大幅に効率化し、見落としのリスクを低減します。

【目的別】AIの活用事例10選

AIの活用は、業界という大きな括りだけでなく、「何を達成したいか」という目的別に整理することで、より自社の課題に引きつけて考えやすくなります。ここでは、多くの企業に共通する10の目的に焦点を当て、それぞれのAI活用事例を紹介します。

| 目的 | 主な活用事例 | AIがもたらす価値 |

|---|---|---|

| 業務効率化 | 議事録の自動作成、データ入力の自動化(AI-OCR) | 事務作業の工数削減、コア業務への集中 |

| マーケティング | 顧客セグメンテーション、パーソナライズされたDM・メール配信 | 施策の精度向上、顧客エンゲージメント強化 |

| 顧客対応 | チャットボット・ボイスボットによる24時間365日のサポート | 顧客満足度の向上、オペレーターの負担軽減 |

| 需要予測 | 販売データ・外部データに基づく将来の需要予測 | 在庫最適化、機会損失の削減 |

| 品質管理 | 画像認識による不良品の自動検知、異物混入検査 | 検品精度の向上・均一化、人件費削減 |

| 製品開発 | 設計プロセスの最適化(ジェネレーティブデザイン)、シミュレーション | 開発期間の短縮、革新的な製品の創出 |

| 人事・採用 | 候補者との面接日程の自動調整、リファレンスチェック支援 | 採用担当者の工数削減、採用プロセスの迅速化 |

| セキュリティ | サイバー攻撃の予兆検知、不正アクセスのリアルタイム監視 | セキュリティインシデントの未然防止 |

| 文章・コンテンツ作成 | ブログ記事やSNS投稿、メルマガの自動生成・下書き作成 | コンテンツ制作の効率化、アイデア創出支援 |

| 画像・デザイン作成 | 広告バナーやWebデザイン、プレゼン資料の自動生成 | デザイン制作の高速化、非デザイナーの支援 |

① 業務効率化:議事録の自動作成とデータ入力の自動化

日々の定型業務から従業員を解放し、生産性を高めることが目的です。例えば、会議の音声をAIがリアルタイムでテキスト化し、話者ごとに発言を整理してくれる議事録作成ツールが普及しています。これにより、議事録作成にかかっていた時間を大幅に削減できます。また、請求書や注文書などの書類をスキャンし、AI-OCRが記載内容を読み取って会計システムや販売管理システムに自動入力する仕組みも、多くの企業で導入が進んでいます。

② マーケティング:顧客セグメンテーションとパーソナライズ

マーケティング活動の効果を最大化することが目的です。AIは、購買履歴やWeb行動履歴といった膨大な顧客データを分析し、顧客を興味・関心や購買意欲の高さに基づいて自動でグループ分け(セグメンテーション)します。その上で、「最近Aという商品を見たが購入していない顧客層」に対して、関連商品のクーポン付きメールを自動で送信するなど、セグメントごとに最適化されたアプローチ(パーソナライズ)が可能になります。

③ 顧客対応:チャットボットによる24時間365日のサポート

顧客満足度の向上と、サポート部門の業務効率化を両立させることが目的です。Webサイトに設置されたAIチャットボットが、顧客からのよくある質問に24時間365日、即座に自動回答します。これにより、顧客は待ち時間なく疑問を解決でき、人間のオペレーターは、AIでは対応できない複雑な問い合わせやクレーム対応に集中できます。結果として、サポート全体の質が向上します。

④ 需要予測:販売データに基づく将来の需要予測

在庫の最適化と機会損失の削減が主な目的です。AIは、過去の販売実績データに加え、天候、曜日、季節、キャンペーン情報といった様々な変数を考慮して、将来の商品ごとの需要量を高精度に予測します。この予測に基づいて仕入れや生産計画を立てることで、売れ残りによる廃棄ロスや、品切れによる販売機会の損失を防ぎ、収益性を改善します。

⑤ 品質管理:画像認識による不良品の自動検知

製品の品質を安定させ、検品コストを削減することが目的です。製造ラインに設置したカメラで製品を撮影し、画像認識AIが正常な製品のパターンと異なる箇所(傷、汚れ、異物など)を瞬時に検出します。人間の目による検品よりも高速かつ高精度で、見逃しや判断基準のばらつきもありません。食品の異物混入検査や、電子部品の微細な欠陥検出など、幅広い分野で活用されています。

⑥ 製品開発:設計プロセスの最適化とシミュレーション

製品開発のスピードアップと、革新的な製品の創出を目指します。ジェネレーティブデザインという技術では、設計者が「強度」「重量」「コスト」といった要件を入力すると、AIがその条件を満たす無数の設計案を自動で生成します。人間では思いつかないような、軽量でありながら高強度な構造などが生まれることもあります。また、製品の性能をコンピュータ上で検証するシミュレーションにもAIが活用され、試作品を作る回数を減らし、開発期間を短縮します。

⑦ 人事・採用:候補者との面接日程の自動調整

採用担当者の煩雑な事務作業を削減し、候補者体験を向上させることが目的です。採用担当者と複数の面接官、そして候補者の空き時間をシステムが自動で照合し、最適な面接日時を複数提案してくれるAI日程調整ツールがあります。候補者は送られてきたURLから都合の良い日時を選ぶだけで面接設定が完了するため、メールの往復といった手間がなくなります。

⑧ セキュリティ:サイバー攻撃の予兆検知

企業の重要な情報資産をサイバー攻撃から守ることが目的です。AIを活用したセキュリティシステムは、社内ネットワークの通信ログやサーバーのアクセスログを常時監視・分析します。そして、過去の正常な通信パターンから逸脱した、不審な挙動(マルウェア感染の初期活動や不正アクセスの試みなど)を早期に検知し、管理者に警告を発します。これにより、本格的な被害が発生する前に対処することが可能になります。

⑨ 文章・コンテンツ作成:ブログ記事やSNS投稿の自動生成

コンテンツマーケティングの効率化と量産が目的です。生成AIを活用したライティングツールに、キーワードやテーマ、ターゲット読者などを指示すると、ブログ記事の構成案や下書き、SNSの投稿文、メールマガジンの文章などを自動で生成できます。ゼロから文章を考える手間が省けるため、コンテンツ制作者はより創造的な編集や推敲作業に集中でき、発信する情報量を増やすことができます。

⑩ 画像・デザイン作成:広告バナーやWebデザインの自動生成

デザイン制作の高速化と、非デザイナーによるクリエイティブ作成の支援が目的です。画像生成AIに「青空の下で走る未来的なスポーツカー」といったテキスト(プロンプト)を入力するだけで、高品質な画像を瞬時に生成できます。また、広告文やターゲット層を入力すると、それに合ったデザインの広告バナーを複数パターン自動で生成してくれるツールもあり、ABテストなどを効率的に行うことができます。

【身近なAI技術】私たちの生活にある活用事例5選

AIは、ビジネスの現場だけでなく、私たちの日常生活の隅々にまで浸透しています。意識していなくても、実は毎日AIの恩恵を受けているのです。ここでは、特に身近な5つのAI活用事例を紹介し、その裏側にある技術を解説します。

① スマートフォン:顔認証や音声アシスタント

現代生活に欠かせないスマートフォンは、まさにAI技術の塊です。ロック解除に使われる顔認証は、ディープラーニングを活用した画像認識技術の代表例です。スマートフォンのカメラがあなたの顔の特徴点(目、鼻、口の位置や輪郭など)を捉え、事前に登録したデータと照合することで、本人かどうかを瞬時に判断しています。この技術は、多少の髪型や化粧の変化、メガネの有無などにも対応できるよう、膨大な顔画像データで学習されています。

また、「Hey Siri」や「OK Google」と呼びかけて利用する音声アシスタントもAIの賜物です。ここには、人間の話し声をテキストデータに変換する「音声認識技術」と、そのテキストが持つ意味や意図を理解する「自然言語処理技術」が使われています。これらの技術により、単にキーワードを拾うだけでなく、「今日の天気は?」「30分後にアラームをセットして」といった自然な話し言葉の命令を正確に理解し、適切なアクションを実行できるのです。

② 検索エンジン:検索結果のパーソナライズ

Googleなどの検索エンジンは、私たちが求める情報にたどり着くための強力なツールですが、その裏側では高度なAIが常に稼働しています。AIは、何十億ものWebページの内容を理解・整理し、ユーザーが入力した検索キーワードの「意図」を汲み取って、最も関連性が高いと判断したページをランキング形式で表示します。

例えば、「ラーメン 新宿」と検索したときに、単に「ラーメン」と「新宿」という単語が含まれるページを出すだけでなく、「新宿にある美味しいラーメン店を探している」という意図をAIが理解し、レビューサイトや飲食店の公式サイト、地図情報などを上位に表示します。さらに、ユーザーの過去の検索履歴や現在地情報などを考慮して、検索結果をパーソナライズ(個人最適化)することで、より一人ひとりのニーズに合った情報を提供しています。

③ ECサイト:おすすめ商品の表示

Amazonや楽天市場などのECサイトで買い物をする際、トップページや商品ページに表示される「あなたへのおすすめ」や「この商品を買った人はこんな商品も買っています」といったコーナー。これも、AIの一種である「協調フィルタリング」や「コンテンツベースフィルタリング」といったレコメンデーション(推薦)アルゴリズムによって実現されています。

AIは、あなた自身の過去の購買・閲覧履歴だけでなく、あなたと似たような嗜好を持つ他のユーザーの行動パターンも分析します。そして、「あなたと似たAさんが買ったBという商品を、あなたはまだ見ていない。きっと気に入るはずだ」と推測し、その商品をあなたにおすすめします。この仕組みにより、私たちは自分では探し出せなかったような、新たな好みの商品に出会うことができるのです。

④ 翻訳アプリ:リアルタイムでの音声・テキスト翻訳

海外旅行や外国人とのコミュニケーションで非常に役立つ翻訳アプリも、AI技術の進化によってその精度が飛躍的に向上しました。特に、Google翻訳などに搭載されている「ニューラル機械翻訳(NMT)」は、ディープラーニングを活用した革新的な技術です。

従来の翻訳システムが単語やフレーズ単位で訳していたのに対し、NMTは文章全体の文脈を捉えて、より自然で流暢な訳文を生成します。これにより、ぎこちない直訳ではなく、人間が訳したかのような自然な翻訳が可能になりました。さらに、スマートフォンのマイクに向かって話した言葉をリアルタイムで翻訳し、音声で再生してくれる機能も、音声認識AIと翻訳AI、音声合成AIが連携することで実現しています。

⑤ お掃除ロボット:部屋の間取りを学習し効率的に清掃

ボタン一つで部屋の掃除を自動で行ってくれるお掃除ロボット。初期のモデルは壁や障害物にぶつかりながらランダムに動き回るだけでしたが、最近の高性能なモデルにはAIが搭載されています。これらのロボットは、レーザーセンサーやカメラを使って部屋の形や家具の配置をスキャンし、正確な地図(マップ)を作成します。

そして、その地図情報に基づいて、最も効率的な清掃ルートをAIが自ら計算し、隅々まで無駄なく掃除を行います。どこを掃除済みで、どこがまだ残っているかを記憶しているため、途中で充電が切れても、充電後に中断した場所から掃除を再開できます。これはSLAM(Simultaneous Localization and Mapping)と呼ばれる、自己位置推定と環境地図作成を同時に行う高度なAI技術によって実現されています。

【最新トレンド】生成AIの活用事例5選

2022年後半から急速に注目を集めている「生成AI(Generative AI)」は、AIの新たな可能性を切り拓く技術として、ビジネスからクリエイティブまで、あらゆる分野に大きなインパクトを与えています。ここでは、特に代表的で影響力の大きい5つの生成AIサービスとその活用事例を紹介します。

① ChatGPT:対話による情報収集やアイデア出し

OpenAIが開発したChatGPTは、生成AIのブームを牽引する存在です。人間と対話するような自然な文章で、質問応答、文章の要約、翻訳、アイデア出し、プログラミングコードの生成など、非常に幅広いタスクをこなします。

ビジネスシーンでは、市場調査のための情報収集や、新しい企画のブレインストーミングの相手として活用されています。例えば、「日本のZ世代におけるSNSの利用トレンドを教えて」と質問すれば、関連情報を整理して提示してくれますし、「新しいエコバッグのキャッチコピーを10個考えて」と依頼すれば、多様な切り口のアイデアを瞬時に生成してくれます。メールの文面作成やプレゼン資料の構成案づくりなど、日常的な業務の効率化にも絶大な効果を発揮します。

(参照:OpenAI公式サイト)

② Midjourney:テキストから高品質な画像を生成

Midjourneyは、テキスト(プロンプト)を入力するだけで、驚くほど高品質で芸術的な画像を生成できる画像生成AIサービスです。Discordというチャットアプリ上で利用するのが特徴で、「A photorealistic image of a cat wearing sunglasses, sitting on a beach chair, cinematic lighting(サングラスをかけた猫がビーチチェアに座っている写真のような画像、映画的な照明で)」といった具体的な指示を与えることで、想像した通りの、あるいは想像を超えるビジュアルを創り出すことができます。

Webサイトのキービジュアル、ブログ記事の挿絵、広告用のイメージ画像、プレゼン資料のデザインなど、これまでデザイナーに依頼する必要があったビジュアルコンテンツを、誰でも手軽に生成できるようになりました。アイデアの可視化やデザインのたたき台作成にも非常に有用です。

(参照:Midjourney公式サイト)

③ GitHub Copilot:プログラミングのコードを自動補完・生成

Microsoft傘下のGitHubが提供するGitHub Copilotは、ソフトウェア開発者のための強力なAIアシスタントです。プログラマーが書いているコードの文脈をAIが理解し、次に来るべきコードを予測してリアルタイムで提案(自動補完)してくれます。また、「//指定したURLからJSONデータを取得する関数」のように、コメントでやりたいことを自然言語で記述するだけで、その処理を行うためのコード全体を自動で生成することも可能です。

これにより、開発者は定型的なコードを書く手間から解放され、より本質的なロジックの設計や問題解決に集中できます。プログラミングの生産性を大幅に向上させるツールとして、世界中の多くの開発者に支持されています。

(参照:GitHub Copilot公式サイト)

④ Jasper:マーケティングコピーやブログ記事の作成支援

Jasper(旧称Jarvis)は、特にマーケティングやコンテンツ制作の領域に特化したAIライティングアシスタントです。ブログ記事、広告のキャッチコピー、SNSの投稿、製品説明文、メールマガジンなど、様々なマーケティング用途に最適化されたテンプレートが多数用意されているのが特徴です。

キーワードや製品の概要、ターゲットとする読者層、希望するトーン(例:専門的、親しみやすい)などを指定するだけで、目的に合った質の高い文章を生成してくれます。コンテンツマーケティングに力を入れる企業にとって、記事制作のスピードアップと品質の安定化に大きく貢献するツールです。

(参照:Jasper.ai公式サイト)

⑤ Vrew:動画の音声を認識し自動で字幕を生成

Vrewは、動画編集、特に字幕制作のプロセスをAIで劇的に効率化するツールです。動画ファイルをアップロードすると、AIが動画内の音声を自動で認識し、テキストに書き起こして、発話のタイミングに合わせて字幕(テロップ)を自動で生成します。

従来、非常に手間のかかる作業だった字幕制作が、ほぼワンクリックで完了するため、YouTubeなどの動画コンテンツ制作者や、企業の研修動画担当者の作業負担を大幅に軽減します。認識されたテキストに誤りがあった場合も、Word文書を編集するような感覚で簡単に修正できます。動画コンテンツのアクセシビリティ向上にも繋がる有用なツールです。

(参照:Vrew公式サイト)

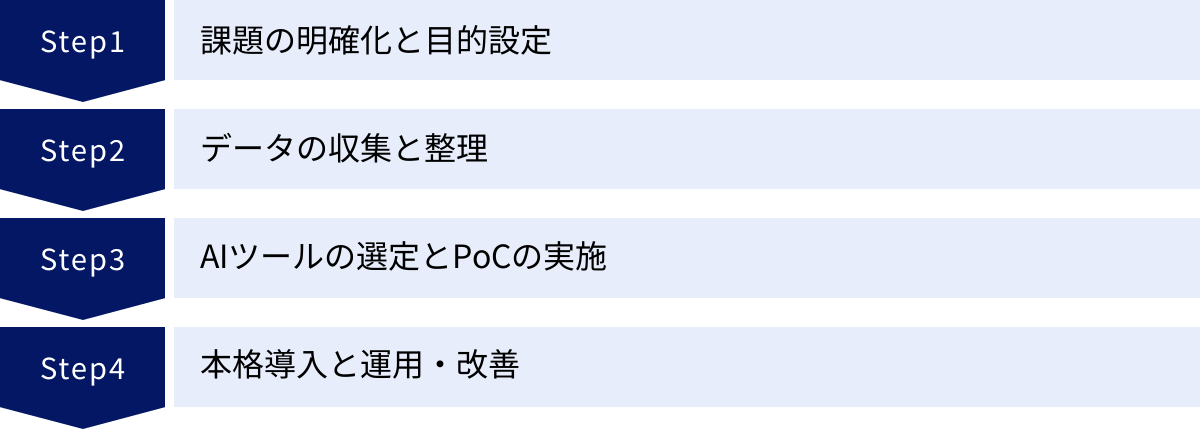

AIを自社に導入する4つのステップ

AIの導入は、単にツールをインストールすれば完了するような単純なものではありません。自社のビジネスに本当に貢献する形でAIを定着させるためには、戦略的かつ段階的なアプローチが不可欠です。ここでは、AI導入を成功に導くための標準的な4つのステップを解説します。

① 課題の明確化と目的設定

AI導入プロジェクトで最も重要な最初のステップは、「AIを使って何を解決したいのか」という課題を明確にし、「どのような状態になれば成功と言えるのか」という具体的な目的(ゴール)を設定することです。AIの導入そのものが目的化してしまうと、PoC(概念実証)で終わってしまったり、現場で使われないシステムが出来上がってしまったりする失敗に陥りがちです。

まずは、自社のビジネスプロセス全体を俯瞰し、「コストが非常にかかっている業務」「多くの人手と時間が割かれている定型作業」「顧客からのクレームが多い部分」「売上を伸ばす上でのボトルネック」などを洗い出します。

次に、洗い出した課題の中から、AI技術で解決できそうなテーマを選定します。例えば、「問い合わせ対応の工数を削減したい」という課題であれば、「よくある質問への回答をAIチャットボットで自動化する」という具体的な解決策が考えられます。

そして、その解決策によって達成したい目標を、測定可能な指標(KPI:Key Performance Indicator)で設定します。

- (悪い例)「問い合わせ業務を効率化する」

- (良い例)「AIチャットボットの導入により、電話での問い合わせ件数を3ヶ月後までに30%削減する」

このように目的を具体化することで、プロジェクトの方向性が明確になり、後のステップであるツール選定や効果測定が容易になります。どの業務課題に、どのAI技術を適用すれば、最大の投資対効果(ROI)が得られるかを見極めることが、このステップの核心です。

② データの収集と整理

AI、特に機械学習モデルにとって、データはガソリンのようなものです。質の高いデータが十分な量なければ、どんなに優れたアルゴリズムを使っても、高性能なAIを作ることはできません。目的設定の次に取り組むべきは、その目的を達成するために必要なデータの収集と整理です。

まず、どのようなデータが必要かを定義します。例えば、「顧客の解約予測AI」を作るのであれば、過去の顧客の属性データ(年齢、性別など)、利用履歴データ(利用頻度、利用金額など)、行動データ(ログイン頻度、問い合わせ履歴など)、そして実際に解約したかどうかの結果データが必要になります。

次に、それらのデータが社内のどこに、どのような形式で存在しているかを確認します。多くの場合、データは販売管理システム、顧客管理システム(CRM)、Webサーバーのログなど、様々なシステムに散在しています。これらのサイロ化されたデータを一箇所に集約し、統合する必要があります。

そして、集めたデータを使える状態に整える「データクレンジング」や「前処理」という作業を行います。これには、以下のような作業が含まれます。

- 欠損値の処理: データが入力されていない箇所をどう扱うか(削除する、平均値で補うなど)。

- 表記の揺れの統一: 「株式会社〇〇」と「(株)〇〇」など、同じ意味でも表記が異なるものを統一する。

- 外れ値の除去: 極端に他の値と異なるデータ(入力ミスなど)を取り除く。

- アノテーション(教師付け): AIに「正解」を教えるためのラベルをデータに付与する作業。例えば、画像認識AIに猫を学習させるなら、猫の画像に「これは猫です」というラベルを付ける必要があります。

このデータ準備のプロセスは、AIプロジェクト全体の工数の7〜8割を占めるとも言われるほど地味で時間のかかる作業ですが、AIの性能を直接左右する極めて重要なステップです。

③ AIツールの選定とPoC(概念実証)の実施

解決したい課題と必要なデータが明確になったら、次はいよいよ具体的なAIツールやソリューションを選定し、本格導入の前にその有効性を検証する「PoC(Proof of Concept:概念実証)」を実施します。PoCは、いわば「お試し」のフェーズであり、比較的小さな規模・予算で、AI導入が本当に期待した効果をもたらすかを見極めることを目的とします。

AIの導入方法には、大きく分けて以下の3つの選択肢があります。

- SaaS型AIツールの利用: 特定の業務(チャットボット、議事録作成、需要予測など)に特化した、すぐに使えるクラウドサービス。導入が手軽でコストも比較的安いが、カスタマイズの自由度は低い。

- AIプラットフォームの利用: Google Cloud AIやMicrosoft Azure AIなどのクラウドプラットフォームが提供するAI開発環境を利用して、自社でAIモデルを構築する。SaaSよりも自由度が高い。

- フルスクラッチ開発: 外部の専門企業に委託するか、自社のエンジニアがゼロから独自のAIシステムを開発する。最も自由度が高いが、コストと時間も最大になる。

自社の技術力や予算、求める要件に合わせて最適な方法を選びます。

PoCでは、限定的なデータセットと一部のユーザーを対象に、選定したツールや開発したモデルを実際に動かしてみます。そして、ステップ①で設定したKPIを基準に、その効果を評価します。例えば、「AIチャットボットの正答率は85%を超えているか」「不良品検知AIの精度は、人間の目視と同等以上か」といった観点で検証します。

PoCの結果、期待した効果が得られそうだと判断できれば、次の本格導入のステップに進みます。もし効果が見込めないと判断されれば、損失を最小限に抑えた上で、アプローチを見直したり、プロジェクトを中止したりする判断ができます。PoCは、AI導入における失敗のリスクを低減するための重要な安全装置の役割を果たします。

④ 本格導入と運用・改善

PoCで有効性が確認できたら、いよいよAIシステムを実際の業務プロセスに組み込む「本格導入(本番実装)」のフェーズに移ります。PoCで使った小規模な環境から、全社的に使える本番環境へとシステムを移行・展開します。

この際、技術的な実装だけでなく、現場の従業員がスムーズにAIを使えるようにするための準備が非常に重要になります。

- 業務フローの見直し: AIの導入に伴い、既存の業務プロセスをどのように変更するかを設計し、関係者全員に周知する。

- マニュアルの整備と研修の実施: 新しいシステムの操作方法や、AIが出した結果の解釈の仕方などを従業員に教育する。

- サポート体制の構築: AIの利用中に問題が発生した場合の問い合わせ先や、トラブルシューティングの手順を明確にしておく。

そして、AIは導入して終わりではありません。むしろ、ここからが本当のスタートです。AIモデルの性能は、時間の経過と共に劣化していくこと(モデルドリフト)があります。市場環境や顧客の行動パターンが変化すると、過去のデータで学習したモデルでは、現状に即した正確な判断ができなくなるためです。

そのため、本格導入後は、AIの性能(予測精度など)を常にモニタリングし、定期的に新しいデータでモデルを再学習・チューニングしていく「運用・改善」のサイクル(MLOps:Machine Learning Operations)を回し続ける必要があります。現場のユーザーからのフィードバックを収集し、それをモデルの改善に活かしていくことも重要です。

このように、計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)のPDCAサイクルを継続的に回していくことが、AIの価値を最大限に引き出し、ビジネス成果に繋げ続けるための鍵となります。

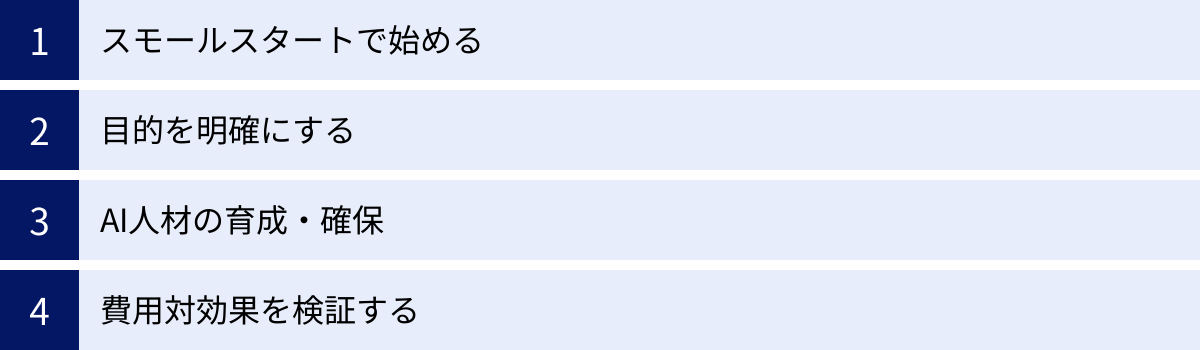

AI活用を成功させるためのポイント

AI導入プロジェクトは、技術的な難易度の高さや組織的な障壁などから、必ずしもすべてが成功するわけではありません。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、その成功確率を格段に高めることができます。ここでは、AI活用を軌道に乗せるための4つの鍵となるポイントを解説します。

スモールスタートで始める

AI導入を検討する際、最初から全社規模での壮大なプロジェクトを計画したくなるかもしれませんが、これは失敗のリスクが高いアプローチです。AIプロジェクトには不確実性がつきものであり、最初から大きな投資をすることは賢明ではありません。

成功の鍵は、「スモールスタート」で始めることです。これは、特定の部署の、さらに特定の業務課題一つに絞ってAI導入を試みるアプローチを指します。例えば、「営業部の日報作成業務」や「経理部の請求書処理業務」といった、効果が見えやすく、かつ万が一失敗しても会社全体への影響が少ない領域から始めるのが定石です。

スモールスタートには、以下のような多くのメリットがあります。

- 低コスト・低リスク: 初期投資を抑えられるため、失敗した際の金銭的・時間的ダメージを最小限にできます。

- 迅速な効果検証: 小規模なプロジェクトはPDCAサイクルを速く回せるため、短期間でAI導入の効果を測定し、学びを得ることができます。

- 成功体験の創出: 小さくても成功事例を作ることで、社内でのAI活用に対するポジティブな雰囲気や理解が醸成されます。この成功体験が、次のより大きなプロジェクトへの推進力となります。

- ノウハウの蓄積: 実際の導入プロセスを通じて、データ準備の勘所や現場との連携方法など、自社ならではのAI活用ノウハウを実践的に蓄積できます。

まずはPoC(概念実証)を通じて小さく試してみて、その成果と課題を元に、徐々に対象範囲を広げていく(スケールアウトさせていく)。この地に足のついたアプローチが、結果的にAI活用の全社的な定着への最短ルートとなります。

目的を明確にする

AI活用プロジェクトが失敗する最も典型的なパターンの一つが、「AIを導入すること」そのものが目的化してしまうケースです。最新の技術トレンドに乗り遅れまいと、明確な課題意識がないまま「とりあえずAIを導入しよう」と始めてしまうと、高価なシステムを導入したものの、誰にも使われず、何のビジネスインパクトも生まない「AI置物」になりかねません。

これを避けるためには、導入ステップの最初でも触れた通り、「AIを使って、誰の、どんな課題を解決し、どのようなビジネス成果(売上向上、コスト削減など)に繋げたいのか」という目的を徹底的に明確化することが不可欠です。

目的を明確にするプロセスでは、経営層、事業部門、IT部門といった異なる立場のステークホルダーが議論を重ね、全社的なコンセンサスを形成することが重要です。

- Why(なぜやるのか?): 解決したい経営課題や事業課題は何か。

- What(何をやるのか?): どの業務プロセスに、どのAI技術を適用するのか。

- How(どうやってやるのか?): どのような体制、スケジュール、予算で進めるのか。

- How much(どれくらいの効果を目指すのか?): 成功の定義は何か。具体的なKPI(例:コストを〇〇%削減、コンバージョン率を〇%向上)を設定する。

この「目的の解像度」が、プロジェクトの成否を大きく左右します。目的が明確であればあるほど、その後のツール選定、データ準備、効果測定といった各ステップでの判断に一貫性が生まれ、プロジェクトが迷走するのを防ぐことができます。常に「この施策は、当初の目的に貢献しているか?」と問い続ける姿勢が重要です。

AI人材の育成・確保

AIという高度な技術を使いこなすためには、専門的な知識とスキルを持つ人材が欠かせません。しかし、前述の通り、AIエンジニアやデータサイエンティストといった専門人材は獲得競争が激しく、採用は容易ではありません。したがって、外部からの採用活動と並行して、社内でのAI人材の育成にも計画的に取り組むことが、中長期的な成功の鍵を握ります。

AI人材の育成は、一部の専門家だけを対象にするのではなく、全社員のAIリテラシーを底上げする「民主化」の視点が重要です。

- 専門家人材(AIエンジニア、データサイエンティスト): 高度な技術研修やOJT、外部の専門家との協業を通じて、最先端のスキルを磨き続けます。

- 事業部門の担当者(AIプランナー層): AIで何ができて、何ができないのかという基本的な知識を学び、自部門の業務課題とAI技術を結びつけて企画を立案できる能力を養います。

- 一般社員: AIが自分たちの仕事にどう関わってくるのかを理解し、AIを「脅威」ではなく「便利なツール」として受け入れ、使いこなすための基礎的なリテラシー教育を行います。

育成の方法としては、オンライン学習プラットフォームの導入、社内勉強会の開催、資格取得支援制度の設立、小規模なAIプロジェクトへのアサインによる実践機会の提供などが考えられます。

また、すべての機能を内製化することに固執せず、自社の強みを活かせる部分にリソースを集中し、それ以外の部分は外部の専門企業やツールをうまく活用するという割り切りも重要です。自社で育成すべき人材像と、外部に頼る領域を戦略的に見極めることが求められます。

費用対効果を検証する

AIの導入には、少なくない投資が必要です。ビジネスである以上、その投資がどれだけのリターン(効果)を生み出しているのかを定量的に評価し、説明する責任があります。費用対効果(ROI:Return on Investment)の検証は、プロジェクトの継続や拡大を判断するための重要な根拠となります。

ROIは、以下の簡単な式で計算できます。

ROI (%) = (導入による利益 ÷ 投資額) × 100

ここで言う「利益」には、直接的なものと間接的なものが含まれます。

- 直接的な利益:

- コスト削減: 人件費の削減、外注費の削減、原材料費の削減など。

- 売上向上: アップセル・クロスセルの増加、コンバージョン率の向上、新規顧客の獲得など。

- 間接的な利益(定量化が難しいもの):

- 生産性の向上: 業務時間の短縮。

- 顧客満足度の向上: サポート品質の向上、NPS(Net Promoter Score)の改善。

- 従業員満足度の向上: 単純作業からの解放。

- 意思決定の迅速化・精度向上。

投資額には、ツールのライセンス料や開発費といった初期費用だけでなく、保守費用や人件費などの運用コストもすべて含める必要があります。

このROIを、プロジェクト開始前(予測)、PoC終了時点(実績)、本格導入後(定期的)といった各フェーズで算出し、モニタリングします。予測を下回っている場合はその原因を分析し、改善策を講じます。予測を上回る成果が出ている場合は、その成功要因を分析し、他の部門へ横展開することを検討します。

感覚的な「効果があった気がする」ではなく、データに基づいた客観的な評価を行う文化を根付かせることが、AI活用を持続可能なものにするために不可欠です。

AI活用に役立つおすすめツール・サービス

AI活用を始めるにあたり、ゼロからすべてを自社で開発するのは非常にハードルが高い選択です。幸いなことに、現在では多様なAIツールやサービスが提供されており、これらを活用することで、比較的容易にAI導入の一歩を踏み出すことができます。ここでは、代表的なツール・サービスをカテゴリ別に紹介します。

総合的なAIプラットフォーム

自社でカスタマイズしたAIモデルを開発・運用したい企業向けの、高度で包括的な開発環境を提供するクラウドサービスです。

| サービス名 | 提供元 | 特徴 |

|---|---|---|

| Google Cloud AI Platform | AutoML機能が強力で、専門家でなくても高精度なモデルを構築可能。Vertex AIとして統合され、開発から運用(MLOps)まで一気通貫でサポート。 | |

| Microsoft Azure AI | Microsoft | Cognitive Services(視覚、音声、言語などのAPI群)が豊富で、既存アプリへのAI機能組み込みが容易。OpenAI ServiceによりChatGPTなども利用可能。 |

| Amazon SageMaker | Amazon | AWSの豊富なサービス群との連携が強み。データ準備からモデル構築、トレーニング、デプロイまで、機械学習のワークフロー全体を効率化する機能が充実。 |

Google Cloud AI Platform

Googleの強力なインフラと最先端のAI研究成果を背景に持つプラットフォームです。特に「Vertex AI」という統合環境では、データの準備からモデルのトレーニング、評価、デプロイ、管理まで、機械学習プロジェクトのライフサイクル全体をサポートします。プログラミング不要で高精度なカスタムモデルを構築できる「AutoML」機能が特徴で、AI専門家がいない企業でもAI開発に着手しやすい点が魅力です。

(参照:Google Cloud公式サイト)

Microsoft Azure AI

Microsoftが提供するAIプラットフォームで、ビジネスでの利用しやすさに定評があります。画像認識や音声認識、自然言語処理といった機能を簡単に呼び出せるAPI群「Cognitive Services」が充実しており、既存のアプリケーションに手軽にAI機能を組み込めます。また、「Azure OpenAI Service」を通じて、ChatGPTの基盤技術であるGPT-4などの大規模言語モデルを、自社のセキュリティ環境内で安全に利用できる点も大きな強みです。

(参照:Microsoft Azure公式サイト)

Amazon SageMaker

世界最大のクラウドプロバイダーであるAmazon Web Services (AWS) が提供する、フルマネージド型の機械学習サービスです。データサイエンティストや開発者が、AIモデルを迅速に構築、トレーニング、デプロイするためのあらゆるツールを提供します。Jupyter Notebookベースの統合開発環境(IDE)を提供し、AWSの他のデータ分析サービス(S3、Redshiftなど)とのシームレスな連携が可能です。大規模な機械学習プロジェクトを本格的に運用していく上で必要な、スケーラビリティと柔軟性に優れています。

(参照:Amazon Web Services公式サイト)

業務効率化AIツール

プログラミング知識がなくても、日々の定型業務を自動化・効率化できるSaaS型のツールです。

ChatGPT

OpenAIが開発した対話型AI。文章の作成・要約、アイデア出し、翻訳、情報収集など、あらゆる知的作業をサポートします。有料版のChatGPT Plusや法人向けのChatGPT Enterpriseでは、より高性能なモデルや高度な機能が利用でき、ビジネス利用が加速しています。

(参照:OpenAI公式サイト)

Notion AI

人気の多機能ドキュメントツール「Notion」に組み込まれたAIアシスタント機能です。議事録の要約、文章の翻訳やトーンの変更、アイデアのブレインストーミングなどを、Notionのページ上でシームレスに行えます。普段の業務でNotionを使っているユーザーにとっては、導入のハードルが非常に低いのが特徴です。

(参照:Notion公式サイト)

T-4OO

AI-OCR(光学的文字認識)技術を活用し、紙の書類やPDFを高精度でデータ化するサービスです。請求書、注文書、アンケートなど、様々なフォーマットの書類に対応しており、手入力によるデータ入力作業を大幅に削減します。RPA(Robotic Process Automation)ツールと連携させることで、データ化からシステムへの登録までを完全に自動化することも可能です。

(参照:T-4OO公式サイト)

マーケティングAIツール

顧客分析や広告運用など、マーケティング活動を高度化・効率化するための専門ツールです。

MAGELLAN

顧客の行動データや購買データを分析し、マーケティング施策のプランニングを支援するAIツールです。どのような広告媒体に、どれくらいの予算を配分すれば最も効果的か(コンバージョンを最大化できるか)をシミュレーションし、最適なメディアミックスを提案します。データに基づいた広告予算の最適化に貢献します。

(参照:MAGELLAN公式サイト)

AIsmiley

特定のツールではなく、日本最大級のAIポータルメディアです。自社の課題や目的に合ったAIツールや開発会社を探すことができます。「チャットボット」「画像認識」といったカテゴリや業界別に製品・サービスが整理されており、資料請求や問い合わせもサイト上から一括で行えます。AIツールの選定段階で、どのような選択肢があるのかを網羅的に把握するのに非常に役立ちます。

(参照:AIsmiley公式サイト)

まとめ:AI活用でビジネスの未来を切り拓く

本記事では、AI活用の基本的な概念から、ビジネスにおける重要性、具体的なメリット・デメリット、そして業界別・目的別の豊富な活用事例に至るまで、網羅的に解説してきました。

AI活用とは、単に流行の技術を導入することではありません。労働力不足の解消、データに基づいた的確な意思決定、そして新たなビジネスモデルの創出といった、現代企業が抱える根源的な課題に対する強力な処方箋です。生産性の向上や顧客満足度の向上といった直接的なメリットに加え、AIは企業の競争優位性を確立し、持続的な成長を遂げるための不可欠なエンジンとなりつつあります。

しかし、その導入にはコストや専門人材の確保、セキュリティといった課題も伴います。これらの障壁を乗り越え、AI活用を成功させるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。

- 目的を明確にし、スモールスタートで始めること

- AI人材の育成と確保に計画的に取り組むこと

- 費用対効果を常に検証し、PDCAサイクルを回し続けること

これらのポイントを押さえ、自社の課題に合ったAIツールやサービスを賢く活用することで、着実に成果へと繋げていくことができます。

今回紹介した35の活用事例は、AIの可能性のほんの一端に過ぎません。AI技術は今も日進月歩で進化を続けており、特に生成AIの登場は、ビジネスのあり方を根底から変えるほどのインパクトを持っています。

重要なのは、AIを遠い未来の話として捉えるのではなく、「今、自社のこの課題にAIを使えないか?」と、身近な問題解決のツールとして考えることです。本記事が、皆様にとってAI活用の第一歩を踏み出すための、そしてビジネスの未来を切り拓くための羅針盤となれば幸いです。