現代のビジネスにおいて、ITシステムの安定稼働は事業継続の生命線です。しかし、システムの複雑化やIT人材の不足により、多くの企業がその運用・保守に大きな課題を抱えています。このような課題を解決する有効な手段として注目されているのが「マネージドサービス」です。

この記事では、マネージドサービスの基本的な概念から、そのメリット・デメリット、具体的なサービス内容、そして自社に最適なサービスを選ぶためのポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。ITシステムの運用に課題を感じている担当者の方はもちろん、DX推進を担う経営層の方にも、ぜひご一読いただきたい内容です。

目次

マネージドサービスとは

マネージドサービスは、現代の企業が抱えるIT運用の課題を解決するために不可欠な存在となりつつあります。まずは、その基本的な定義と、サービスを提供する事業者(MSP)の役割について詳しく見ていきましょう。

ITシステムの運用・保守・監視を代行するサービス

マネージドサービスとは、その名の通り「企業が保有または利用するITシステム(インフラ)の運用・管理(マネージド)を、専門の事業者が代行するサービス」の総称です。具体的には、サーバーやネットワーク、クラウド環境といったITインフラが正常に稼働し続けるように、24時間365日体制での監視、定期的なメンテナンス、障害発生時の迅速な復旧対応、セキュリティ対策などを包括的に提供します。

従来のIT運用では、企業内に情報システム部門やインフラ担当のエンジニアを配置し、これらの業務をすべて自社で賄うのが一般的でした。しかし、このモデルにはいくつかの課題が存在します。

- 担当者への過度な負担: 少人数の担当者が、日々の運用業務に加えて、深夜や休日の障害対応まで担うケースが多く、心身ともに大きな負担がかかります。

- 属人化のリスク: 特定の担当者しかシステムの詳細を把握していない「属人化」が起こりがちです。その担当者が退職・休職すると、途端に運用が立ち行かなくなるリスクを抱えます。

- 専門知識の限界: クラウドやセキュリティなど、IT技術は日々進化し、高度化しています。社内の人材だけで最新の技術や脅威に追随し、適切な対応を取り続けることは非常に困難です。

- コストの問題: 24時間365日の監視体制を自社で構築・維持するには、複数人のエンジニアを雇用する必要があり、人件費だけでも相当なコストがかかります。

マネージドサービスは、こうした課題を解決するために生まれました。企業は、煩雑で専門性が求められるITインフラの運用管理を専門家チームに委託することで、自社のIT担当者をより戦略的で付加価値の高い業務、すなわち「コア業務」に集中させることが可能になります。これは単なる「作業の外部委託」にとどまらず、企業のIT戦略全体を最適化し、ビジネスの成長を加速させるための重要な一手と言えるでしょう。

MSP(マネージドサービスプロバイダー)が提供する

マネージドサービスを提供する専門事業者のことを「MSP(Managed Service Provider)」と呼びます。MSPは、ITインフラの運用管理に特化したプロフェッショナル集団であり、高度な技術力と豊富なノウハウ、そして堅牢な運用体制を武器に、顧客企業のシステムを安定稼働へと導きます。

MSPが持つ主な強みは以下の通りです。

- 専門的な技術力と知見:

MSPには、サーバー、ネットワーク、データベース、そしてAWS(Amazon Web Services)やMicrosoft Azure、GCP(Google Cloud)といった特定のクラウドプラットフォームに関する深い知識と経験を持つエンジニアが多数在籍しています。多くの場合、これらのプラットフォームの公式認定資格を保有しており、最新技術の動向やベストプラクティスを常に把握しています。これにより、企業は自社で専門家を育成する時間とコストをかけることなく、最先端の技術的恩恵を受けることができます。 - 確立された運用体制:

多くのMSPは、NOC(ネットワークオペレーションセンター)やSOC(セキュリティオペレーションセンター)と呼ばれる専門の監視拠点を備えています。ここでは、複数のエンジニアが交代制で24時間365日、顧客のシステムをリアルタイムで監視しています。異常を検知した際には、事前に定められた手順書(ランブック)に従って迅速に一次対応を行い、必要に応じてより高度なスキルを持つエンジニアへエスカレーションする体制が確立されています。このような盤石な体制を自社だけで構築することは、コスト的にも人材確保の面でも極めて困難です。 - 多様な実績に基づくノウハウ:

MSPは、さまざまな業種・規模の企業のシステムを数多く運用しています。その過程で蓄積された膨大なトラブルシューティングの経験や、多様なシステム構成に対応してきた実績は、何物にも代えがたい財産です。このノウハウがあるからこそ、予期せぬ障害が発生した際にも原因を素早く特定し、的確な復旧措置を講じることができます。また、特定の業界特有の要件や課題に対する知見を持っている場合も多く、より顧客に寄り添ったサービス提供が可能です。

MSPは、単に指示された作業をこなすだけの存在ではありません。顧客企業のビジネスを深く理解し、システムの安定稼働はもちろんのこと、将来的な拡張性やコスト効率、セキュリティ強化といった観点からプロアクティブな改善提案を行う、長期的な「IT戦略パートナー」としての役割を担っています。

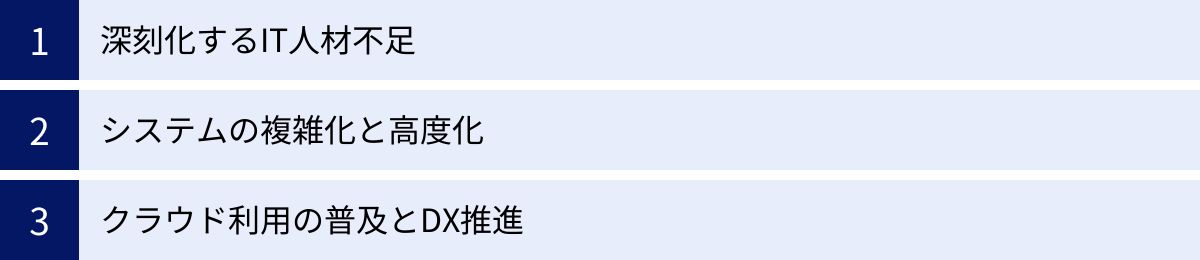

マネージドサービスが注目される背景

近年、マネージドサービスの需要は急速に高まっています。その背景には、日本企業が直面するいくつかの深刻な構造的課題が存在します。ここでは、特に重要な3つの要因について掘り下げていきます。

深刻化するIT人材不足

マネージドサービスが注目される最も大きな理由の一つが、国内におけるIT人材の深刻な不足です。経済産業省が2019年に公表した「IT人材需給に関する調査」によると、IT需要が今後も伸び続ける一方で、国内の労働人口は減少傾向にあるため、IT人材の不足はますます深刻化すると予測されています。この調査では、2030年には中位シナリオでも約45万人、高位シナリオでは約79万人のIT人材が不足するとの試算が示されています。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)

特に、システムの根幹を支えるインフラエンジニアや、日々巧妙化するサイバー攻撃から企業を守るセキュリティエンジニアといった、高度な専門性が求められる職種では、人材の獲得競争が激化しています。多くの企業が、高い報酬を提示しても優秀な人材を採用できず、採用できたとしてもその育成に時間とコストがかかるという現実に直面しています。

このような状況下で、企業が自社だけでITシステムの運用体制を維持・強化していくことは、もはや現実的ではありません。特に中小企業にとっては死活問題です。

- 採用難による機会損失: 必要なエンジニアを確保できないため、新しいサービスの立ち上げやDX(デジタルトランスフォーメーション)への取り組みが遅れてしまう。

- 既存担当者への過負荷: 少ない人数で運用を回さざるを得ず、担当者の長時間労働が常態化。疲弊によるパフォーマンス低下や離職リスクの増大につながる。

- 技術的負債の蓄積: 最新技術の学習や、システムの近代化に手が回らず、老朽化したシステムを使い続けることで、セキュリティリスクや運用コストが増大する。

こうした問題を解決する直接的なソリューションとして、マネージドサービスが脚光を浴びています。専門家集団であるMSPに運用を委託することで、企業はIT人材不足という構造的な課題を乗り越え、事業継続性を確保しつつ、成長戦略にリソースを集中させることができるのです。

システムの複雑化と高度化

IT人材不足と並行して、企業が扱うITシステムそのものも、かつてないほど複雑化・高度化しています。一昔前のように、自社のデータセンターに物理サーバーを並べるだけのオンプレミス環境は減少し、現代のシステムは多様な技術要素が複雑に絡み合って構成されています。

- ハイブリッドクラウド/マルチクラウド: 多くの企業が、従来のオンプレミス環境とパブリッククラウド(AWS, Azure, GCPなど)を連携させた「ハイブリッドクラウド」や、複数の異なるクラウドサービスを適材適所で使い分ける「マルチクラウド」を採用しています。これにより、柔軟性やコスト効率は向上しますが、それぞれの環境に特有の知識が必要となり、全体を統合的に管理する難易度は格段に上がります。

- コンテナ技術とマイクロサービス: アプリケーションの開発・実行環境として、Dockerなどのコンテナ技術や、その管理プラットフォームであるKubernetesの利用が急速に普及しています。また、巨大な一つのアプリケーションを小さなサービスの集合体として開発する「マイクロサービスアーキテクチャ」も主流になりつつあります。これらの技術は、開発の俊敏性やスケーラビリティを高める一方で、構成要素が細分化・分散化するため、監視や障害発生時の原因究明が非常に複雑になります。

- IaC (Infrastructure as Code): サーバーやネットワークの構成をコードで管理するIaC(Terraform, CloudFormationなど)が普及し、インフラ構築の自動化と再現性が向上しました。しかし、これもまた、インフラエンジニアにプログラミングのスキルを要求することになり、運用のハードルを上げる一因となっています。

これらの高度な技術要素を適切に組み合わせて運用管理するには、幅広い分野にまたがる深い専門知識と経験が不可欠です。自社のエンジニアだけで、これらすべての技術スタックを常に最新の状態でキャッチアップし、安定運用を続けることは至難の業です。結果として、「技術は導入したものの、十分に使いこなせない」「運用が複雑すぎて手に負えない」といった「技術的負債」を抱え込んでしまう企業が後を絶ちません。

この複雑化した現代のITシステムを安定して運用し、そのメリットを最大限に引き出すために、専門家であるMSPの知見と体制を活用する意義は非常に大きいと言えます。

クラウド利用の普及とDX推進

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、もはや一部の先進的な企業だけのものではなく、すべての企業にとっての経営課題となっています。そして、このDXを支える中核技術が、AWS、Azure、GCPに代表されるパブリッククラウドです。

クラウドを利用することで、企業は自前で物理的なサーバーを持つことなく、必要なITリソースを必要な時に必要なだけ、迅速かつ柔軟に調達できます。これにより、ビジネスのスピードを加速させ、市場の変化に素早く対応することが可能になります。

しかし、クラウドの導入はゴールではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。クラウドのメリットを最大限に享受するためには、クラウド特有の運用ノウハウが求められます。

- コスト管理: クラウドは従量課金制が基本であるため、設定を誤ったり、リソースを無駄遣いしたりすると、想定外の高額請求につながるリスクがあります。常に利用状況を監視し、コストを最適化する継続的な取り組みが必要です。

- セキュリティ設定: クラウド事業者は堅牢なインフラを提供しますが、その上で動作するOSやアプリケーション、ネットワーク設定などのセキュリティは、利用者側の責任範囲です(責任共有モデル)。クラウド特有のセキュリティ設定項目は多岐にわたり、一つでも設定を誤ると重大なセキュリティインシデントにつながる可能性があります。

- サービスのアップデート: クラウドプラットフォームでは、日々新しいサービスがリリースされ、既存のサービスも頻繁にアップデートされます。これらの変化に追随し、自社のシステムに有益なものを適切に取り入れていくには、専門的な知識と継続的な学習が欠かせません。

多くの企業が、「クラウドを導入したはいいものの、運用負荷が増えてしまい、本来の目的であったDX推進にまで手が回らない」というジレンマに陥っています。

この「クラウド運用の壁」を乗り越え、企業が煩雑な運用管理から解放され、データ活用や新規アプリケーション開発といった「攻めのIT」に専念できるようにすること。これこそが、クラウド時代におけるマネージドサービスの最も重要な役割です。MSPは、クラウドのコスト最適化、セキュリティ強化、最新サービスの活用などを支援し、企業がDXを真に加速させるための強力な推進力となるのです。

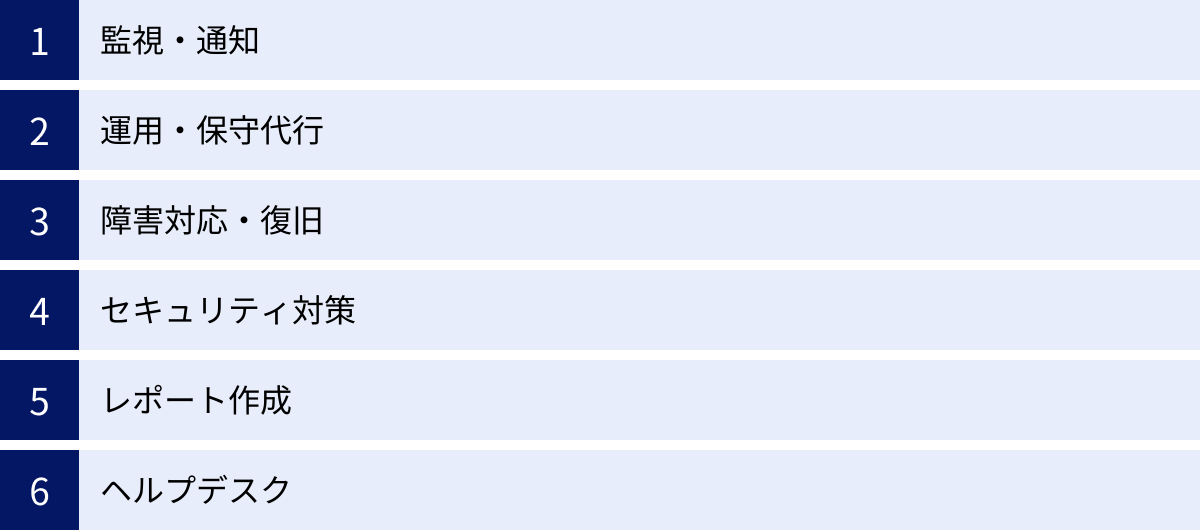

マネージドサービスの主なサービス内容

マネージドサービスと一言で言っても、その内容は多岐にわたります。MSPは顧客の課題やニーズに応じて、様々なサービスを組み合わせて提供します。ここでは、多くのMSPが提供する代表的なサービス内容について、それぞれ具体的に解説します。

監視・通知

システムの安定稼働の第一歩は、その状態を常に把握すること、つまり「監視」です。MSPは、顧客のシステムが正常に動作しているかを24時間365日、休むことなく見守ります。

- 死活監視: サーバーやネットワーク機器がネットワーク的に応答するか(Pingなど)、サービスを提供するためのプロセス(Webサーバー、DBサーバーなど)が起動しているかを定期的に確認します。最も基本的な監視項目です。

- リソース監視: サーバーのCPU使用率、メモリ使用量、ディスク空き容量、ネットワークトラフィックなどを継続的に監視します。これらのリソースが逼迫すると、システムのパフォーマンス低下や停止につながるため、事前に設定した閾値を超えた場合にアラートを発報します。

- パフォーマンス監視: Webサイトの応答時間やデータベースのクエリ実行時間など、ユーザー体感に近いパフォーマンス指標を監視します。「システムは動いているが、動作が遅い」といった問題を検知するのに役立ちます。

- ログ監視: OSやアプリケーション、ミドルウェアが出力するログを集中管理し、特定のキーワード(Error、Fatalなど)や異常なパターンを検知します。障害の予兆や原因究明の手がかりとなります。

これらの監視は、Zabbix、Prometheus、Datadogといった専門的な監視ツールを用いて行われます。MSPはこれらのツールの導入・設定から運用までを代行します。そして、監視によって何らかの異常を検知した場合、メール、ビジネスチャット(Slackなど)、電話といった手段で、事前に定めたルールに従って顧客に迅速に通知(アラート)します。これにより、担当者は障害の発生にいち早く気づき、対応を開始できます。

運用・保守代行

監視・通知がシステムの「健康診断」だとすれば、運用・保守代行は「日々の健康管理」にあたります。システムの安定性を維持するために必要な、定型的・反復的な作業をMSPが代行します。

- パッチ適用: OS(Windows, Linuxなど)やミドルウェア(Apache, MySQLなど)で発見された脆弱性を修正するためのセキュリティパッチや、バグ修正のためのアップデートプログラムを計画的に適用します。

- 設定変更: ファイアウォールのルール変更、アカウントの追加・削除、各種設定ファイルの変更など、手順が定められた定型的な作業を実施します。

- バックアップ・リストア: データの損失に備え、定期的にシステムのバックアップを取得します。万が一の際には、バックアップからシステムやデータを復旧(リストア)する作業も行います。

- リソース管理: ディスク容量が不足しそうな場合に不要なファイルを削除したり、リソース使用率の傾向からサーバーの増強を提案したりします。

これらの日常的な運用業務をMSPに委託することで、社内のIT担当者は煩雑なルーチンワークから解放され、より創造的で戦略的な業務に時間を費やすことができます。

障害対応・復旧

どれだけ万全な監視・運用を行っていても、ハードウェアの故障やソフトウェアのバグ、予期せぬアクセスの急増などにより、障害が完全にゼロになることはありません。重要なのは、障害が発生した際にいかに迅速に検知し、ビジネスへの影響を最小限に抑えながら復旧させるかです。

マネージドサービスにおける障害対応は、通常、以下のような流れで行われます。

- 障害検知・通知: 監視システムが異常を検知し、MSPのオペレーターと顧客担当者にアラートが通知されます。

- 一次切り分け(トリアージ): MSPのオペレーターが、アラートの内容と事前に整備された手順書(ランブック)に基づき、障害の状況を確認します。プロセスの再起動やサーバーの再起動といった、定型的な一次対応で復旧を試みます。

- 原因調査・本格対応: 一次対応で復旧しない場合、より専門性の高いエンジニアにエスカレーションされ、ログの調査や詳細な切り分けが行われます。原因を特定し、恒久的な対策を講じます。

- 復旧報告: 復旧後、障害の原因、実施した対応、再発防止策などをまとめた障害報告書を作成し、顧客に提出します。

24時間365日体制で専門家が待機しているMSPに障害対応を任せることで、担当者が深夜に叩き起こされるといった事態を防ぎ、迅速かつ的確な復旧対応による事業継続性の向上を実現します。

セキュリティ対策

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化・悪質化しており、企業にとってセキュリティ対策は最重要課題の一つです。MSPは、システムの安定稼働だけでなく、外部の脅威からシステムを守るためのセキュリティ運用サービスも提供します。

- セキュリティ機器の運用: ファイアウォール、WAF(Web Application Firewall)、IDS/IPS(不正侵入検知/防御システム)といったセキュリティ機器の導入支援、ポリシー設定、日々の運用・監視を行います。

- 脆弱性管理: 定期的にシステムのスキャンを行い、OSやミドルウェアに存在する既知の脆弱性を検出します。発見された脆弱性の危険度を評価し、パッチ適用などの対策を計画・実施します。

- セキュリティ監視 (SOC): ネットワークの通信やサーバーのログを24時間体制で監視し、不正アクセスやマルウェア感染の兆候がないかを分析します。インシデントを検知した際には、被害を最小限に食い止めるための初動対応(通信の遮断など)を行います。

- セキュリティ情報の提供: 最新の脅威動向や脆弱性情報を収集し、顧客のシステムへの影響を分析して、必要な対策をプロアクティブに提案します。

セキュリティ対策には、常に最新の知識と高度な専門性が求められます。これをMSPに委託することは、自社の情報資産を守る上で非常に効果的な手段です。

レポート作成

運用を外部に委託すると、自社のシステムの状況が見えにくくなるのではないか、という懸念を持つ方もいるかもしれません。その懸念を払拭するのが、MSPが提供する定期的なレポートです。

通常、月次や週次で、以下のような情報を含むレポートが提出されます。

- 稼働状況: サーバーやサービスの稼働率(SLAの達成状況)。

- リソース状況: CPU、メモリ、ディスクなどのリソース使用率の推移。

- インシデント一覧: 期間中に発生したアラートや障害の件数、内容、対応履歴。

- 実施作業一覧: パッチ適用や設定変更など、MSPが実施した作業の記録。

- セキュリティレポート: 検知した攻撃の件数や種類、脆弱性診断の結果など。

これらのレポートによって、システムの稼働状況や運用内容が可視化されます。担当者はレポートを確認し、MSPとの定例会で内容について議論することで、システムの健康状態を正確に把握し、将来的なIT投資の判断材料として活用できます。

ヘルプデスク

情報システム部門の業務には、サーバーの運用管理だけでなく、社内の従業員からのPCやアプリケーションに関する問い合わせ対応も含まれます。この問い合わせ対応窓口業務(ヘルプデスク)を代行するサービスを提供しているMSPもあります。

PCの操作方法、ソフトウェアのインストール、ネットワークトラブル、アカウントのパスワードリセットなど、日々寄せられる多様な問い合わせにMSPが一次対応することで、情報システム部門の担当者は、本来注力すべき基幹システムの運用や企画業務に専念できるようになります。

マネージドサービスの対象となる領域

マネージドサービスがカバーする範囲は非常に広く、企業のITインフラのほぼ全ての領域を対象とすることが可能です。ここでは、主な対象領域を4つに分類して解説します。

サーバー・ネットワーク

マネージドサービスの最も伝統的かつ基本的な対象領域が、オンプレミス環境にあるサーバーとネットワーク機器です。企業のデータセンターやサーバルームに設置された物理的なインフラの運用管理をMSPが代行します。

- サーバー:

- 物理サーバー: メーカー製のラックマウントサーバーやブレードサーバーなど。ハードウェアの死活監視や故障時のメーカーへの修理手配なども含まれます。

- 仮想サーバー: VMware vSphereやMicrosoft Hyper-Vといった仮想化基盤上で稼働する仮想マシン(VM)。仮想化基盤自体の管理も対象となる場合があります。

- OS/ミドルウェア: Windows ServerやLinux(Red Hat Enterprise Linux, CentOSなど)といったOS、およびApache, Nginx(Webサーバー)、MySQL, PostgreSQL(データベース)、Tomcat(アプリケーションサーバー)などのミドルウェアのインストール、設定、チューニング、パッチ適用などが含まれます。

- ネットワーク:

- ネットワーク機器: ルーター、L3/L2スイッチ、ファイアウォール、ロードバランサー(負荷分散装置)など。これらの機器の稼働監視、設定変更、ファームウェアのアップデートなどを行います。

- ネットワーク接続: データセンター間の専用線やインターネット回線の状態監視も対象となります。

オンプレミス環境は、クラウドに比べて物理的な制約や管理の複雑さが伴うため、専門家であるMSPに運用を委ねるメリットは非常に大きいと言えます。

クラウド環境(AWS・Azure・GCP)

近年、マネージドサービスの主戦場となっているのが、パブリッククラウド環境です。AWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、GCP(Google Cloud)の三大クラウドプラットフォームは、それぞれが数百ものサービスを提供しており、その運用には各プラットフォームに特化した専門知識が不可欠です。

MSPは、これらのクラウド環境に特化したマネージドサービスを提供しています。

- 基本的なインフラサービス (IaaS):

- 仮想サーバー(Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine)の運用管理。

- ストレージ(Amazon S3, Azure Blob Storage, Google Cloud Storage)のデータ管理やバックアップ設定。

- 仮想ネットワーク(Amazon VPC, Azure VNet, Google VPC Network)の設計・構築・運用。

- マネージドサービス (PaaS):

- リレーショナルデータベースサービス(Amazon RDS, Azure SQL Database, Google Cloud SQL)の運用管理。利用者がDBサーバーのOSやパッチを意識することなく、データベース機能を利用できるサービスですが、バックアップ設定やパフォーマンスチューニング、監視などは依然として必要であり、MSPがこれを代行します。

- コンテナオーケストレーションサービス(Amazon EKS, Azure Kubernetes Service, Google Kubernetes Engine)のクラスター管理や運用。

- クラウド特有の運用管理:

- コスト最適化: 利用状況を分析し、不要なリソースの停止、適切なインスタンスサイズへの変更(ライトサイジング)、リザーブドインスタンスやSavings Plansの活用などを提案・実行し、クラウド利用料を削減します。

- セキュリティとガバナンス: クラウドのセキュリティベストプラクティスに基づいた設定(IAMによる権限管理、セキュリティグループの設定など)や、企業のポリシーを徹底するためのガードレール設定(AWS Control Tower, Azure Policyなど)を支援します。

- IaC (Infrastructure as Code) の活用: TerraformやAWS CloudFormation、Azure Bicepなどを用いてインフラ構成をコード化し、プロビジョニングの自動化や構成管理の効率化を図ります。

クラウドのポテンシャルを最大限に引き出し、DXを成功させるためには、クラウドに精通したMSPとのパートナーシップが鍵となります。

セキュリティ機器・サービス

セキュリティは、インフラのどの領域においても切り離せない要素ですが、特に専門性が高いため、独立したマネージ-ドサービスの対象領域として確立されています。これは、MSSP(Managed Security Service Provider)と呼ばれることもあります。

対象となるのは、以下のような物理的・仮想的なセキュリティ製品やクラウドサービスです。

- 境界防御:

- 次世代ファイアウォール (NGFW) / UTM (統合脅威管理): Palo Alto Networks, Fortinetなどの製品のポリシー管理、ログ監視、シグネチャ更新などを行います。

- WAF (Web Application Firewall): Imperva, F5 BIG-IP ASMや、クラウドネイティブなAWS WAF, Azure Application Gatewayなどのルールチューニングや誤検知対応を行います。SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティングといったWebアプリケーションへの攻撃を防ぎます。

- IDS/IPS (不正侵入検知/防御システム): ネットワークトラフィックを監視し、不審な通信パターンや攻撃シグネチャを検知・ブロックします。

- 内部対策・検知と対応:

- EDR (Endpoint Detection and Response): サーバーやPCなどのエンドポイントの動作を監視し、マルウェア感染や不正な振る舞いを検知して対応する製品(CrowdStrike, Cybereasonなど)の運用を代行します(MDR: Managed Detection and Responseとも呼ばれます)。

- SIEM (Security Information and Event Management): 様々な機器からログを収集・相関分析し、脅威を検知するプラットフォーム(Splunk, Azure Sentinelなど)の運用を行います。

日々進化するサイバー攻撃に対抗するには、24時間365日の監視体制と、脅威インテリジェンスを駆使できる専門家の存在が不可欠であり、MSP/MSSPの価値が最も発揮される領域の一つです。

アプリケーション

インフラ層(OS、ミドルウェア)だけでなく、その上で動作する特定のアプリケーションの運用保守までをサービス範囲に含めるMSPも存在します。

- Webアプリケーション: 顧客が開発したWebアプリケーションの稼働監視、ログ監視、障害発生時の一次対応(プロセスの再起動など)を行います。

- パッケージソフトウェア: ERP(SAPなど)やCRM(Salesforceなど)といった大規模な業務パッケージソフトウェアの基盤となるインフラの運用管理を専門に行います。

- APM (Application Performance Monitoring): New RelicやDatadog APMといったツールを導入し、アプリケーションのパフォーマンスを監視・分析します。どの処理に時間がかかっているかなどを可視化し、性能改善のための情報を提供します。

ただし、アプリケーションのソースコードの改修や、機能追加といった「開発」業務は、通常マネージドサービスの範囲外となり、別途SIer(システムインテグレーター)などに依頼する必要があります。MSPとSIerの責任分界点を明確にしておくことが重要です。

マネージドサービスと類似サービスとの違い

マネージドサービスを検討する際、似たようなITサービスとの違いが分からず、混乱することがあります。ここでは、代表的な類似サービスとの違いを、責任範囲や目的の観点から明確に整理します。

フルマネージドサービスとアンマネージドサービスの違い

「マネージド」という言葉の対義語として「アンマネージド」があります。この2つの違いを理解することは、サービス選定の基本となります。

| 項目 | アンマネージドサービス | マネージドサービス | フルマネージドサービス |

|---|---|---|---|

| 提供内容 | ハードウェア、回線などのインフラ基盤のみ | インフラ基盤+OS・ミドルウェア層の運用・監視・保守 | インフラからアプリ層の一部、コンサルティングまで包括的に提供 |

| 利用者の責任範囲 | OS以上のすべてのレイヤー(OSインストール、パッチ適用、監視、障害対応など) | アプリケーションの開発・運用 | ビジネスロジック、アプリケーション開発に特化 |

| 自由度 | 非常に高い。任意のOSやソフトウェアを自由に導入可能。 | 中程度。MSPの運用ポリシー内でのカスタマイズが可能。 | 比較的低い。MSPが最適と判断した構成が基本となる。 |

| 主な利用者 | 高度なインフラ知識を持つエンジニア、自由な環境構築を求める開発者 | 運用負荷を軽減しコア業務に集中したい多くの企業 | IT担当者が不在、または戦略的なパートナーを求める企業 |

- アンマネージドサービス (Unmanaged Service)

これは、IaaS(Infrastructure as a Service)の最も基本的な形態で、サービス提供者はサーバーの物理的なハードウェアやネットワーク、電源といったインフラ基盤の提供にのみ責任を持ちます。その上で動くOSのインストールや設定、日々のパッチ適用、監視、セキュリティ対策、障害対応といった運用管理は、すべて利用者自身が行う必要があります。「場所と道具は貸すが、どう使うか、どう維持するかは自己責任」というスタイルです。自由度は非常に高いですが、運用には相応のスキルと工数が求められます。 - マネージドサービス (Managed Service)

アンマネージドサービスが提供するインフラ基盤に加えて、OSやミドルウェア層までの運用管理をサービス提供者(MSP)が代行するのがマネージドサービスです。利用者は、インフラの面倒な運用から解放され、その上で動かすアプリケーションの開発やビジネスロジックの実装といった、本来の目的に集中できます。 - フルマネージドサービス (Full Managed Service)

さらに一歩進んで、インフラの運用管理だけでなく、アプリケーションのパフォーマンス監視や、より踏み込んだコスト最適化の提案、セキュリティコンサルティング、将来のアーキテクチャ設計支援など、ITシステム全体を包括的にサポートする、より手厚いサービスを指します。「フルマネージド」の定義は事業者によって異なりますが、顧客のITパートナーとして、より能動的かつ戦略的な役割を担うのが特徴です。

ハウジング・ホスティングとの違い

ハウジングとホスティングは、データセンター事業者が提供する古くからあるサービスですが、マネージドサービスとは提供価値が異なります。

| サービス名 | 提供内容 | 機器の所有権 | 運用管理の責任 |

|---|---|---|---|

| ハウジング(コロケーション) | サーバー設置用のラックスペース、電源、インターネット回線 | 利用者 | 利用者 |

| ホスティング(レンタルサーバー) | 事業者が用意したサーバー環境(共用または専用) | 事業者 | 事業者(OS/ミドルウェアまで) |

| マネージドサービス | 顧客のインフラ(オンプレ/クラウド)に対する能動的な運用・保守・監視 | 顧客またはクラウド事業者 | 事業者(MSP) |

- ハウジング (コロケーション)

利用者が自前で所有するサーバーやネットワーク機器を、データセンター内のラックスペースに設置させてもらうサービスです。データセンターは、堅牢な建物、冗長化された電源、空調設備、高速なインターネット回線を提供しますが、ラックに設置した機器の運用管理(OSインストール、障害時の部品交換など)は、すべて利用者自身が行う必要があります。物理的な「場所貸し」サービスと言えます。 - ホスティング (レンタルサーバー)

事業者が所有するサーバーを、複数の利用者で共有、または1台丸ごと専有してレンタルするサービスです。利用者はサーバーを物理的に所有する必要がありません。多くの場合、OSやWebサーバーなどのミドルウェアはあらかじめインストールされており、事業者がそのレイヤーまでの管理を行います。手軽にサーバーを利用開始できるのがメリットですが、提供される機能やサポートは定型的で、マネージドサービスほど手厚い監視や個別対応は期待できないことが一般的です。

これに対し、マネージドサービスは、特定の「場所」や「モノ」を貸すのではなく、顧客が利用しているITインフラ(それがハウジングのサーバーであれ、ホスティングのサーバーであれ、パブリッククラウドであれ)に対して、「運用管理」という無形の専門サービスを提供するという点で、根本的に異なります。

アウトソーシング・SIerとの違い

ビジネス用語としてよく使われる「アウトソーシング」や「SIer」とも、マネージドサービスは関連しつつも、異なる概念です。

- アウトソーシング (Outsourcing)

これは「外部委託」を意味する非常に広い言葉です。自社の業務プロセスの一部または全部を、専門的なノウハウを持つ外部の企業に委託すること全般を指します。経理、人事、コールセンターなど様々な領域のアウトソーシングがあり、マネージドサービスは「IT運用」という領域に特化したアウトソーシングの一形態と位置づけることができます。 - SIer (System Integrator)

SIerは、顧客の要望に応じて、情報システムの企画・設計・開発・構築(インテグレーション)を請け負う事業者です。多くの場合、要件定義から始まり、システムを開発・構築して顧客に「納品」するまでを一つのプロジェクトとして遂行します。契約形態は、プロジェクト単位の「請負契約」が中心です。

これに対し、MSPは、主にSIerなどが構築した「既存のシステム」を引き継ぎ、その後の「運用・保守」を継続的に行うことを主業務とします。契約形態は、月額料金などで継続的にサービスを提供する「準委任契約」が中心です。

近年、SIerが運用保守サービス(MSP事業)を手掛けたり、MSPがシステムの構築から手掛けたりと、両者の垣根は低くなりつつあります。しかし、主戦場が「システムを作ること(構築)」にあるのがSIer、「システムを動かし続けること(運用)」にあるのがMSPである、と理解しておくと分かりやすいでしょう。

マネージドサービスを利用する5つのメリット

マネージドサービスを導入することは、企業に多くの恩恵をもたらします。ここでは、特に重要度の高い5つのメリットについて、具体的な効果とともに詳しく解説します。

① コア業務に集中できる

これが、マネージドサービスを導入する最大のメリットと言っても過言ではありません。多くの企業において、情報システム部門の担当者は、日々のサーバー監視、パッチ適用、バックアップ確認、突発的な障害対応といった、いわゆる「守りのIT」業務に忙殺されています。これらの業務は事業継続のために不可欠ですが、直接的に企業の売上や競争力を生み出すものではありません。

IT部門が本来果たすべき役割は、IT技術を駆使して業務プロセスを改善したり、新しいサービスを企画・開発したり、データを分析して経営判断に役立つ知見を提供したりといった、事業成長に貢献する「攻めのIT」活動です。

マネージドサービスを利用し、専門的かつ煩雑なインフラの運用管理をMSPに委託することで、社内の貴重なIT人材を「守りのIT」から解放できます。その結果、捻出された時間と労力を、以下のようなコア業務に振り向けることが可能になります。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

- 新規事業・サービスの企画、開発

- 業務効率化のためのシステム導入検討

- データ分析基盤の構築と活用

- 社内のITリテラシー向上施策

深夜の緊急呼び出しや休日のメンテナンス作業がなくなり、日中の定常業務に集中できる環境が整うことで、エンジニアのモチベーション向上や創造性の発揮にも繋がります。これは、単なるコスト削減以上に、企業の成長ドライバーを強化するという大きな価値を持ちます。

② 専門家の知見や最新技術を活用できる

ITの世界は日進月歩です。クラウドの新サービス、新しい開発手法、巧妙化するサイバー攻撃など、キャッチアップすべき情報は膨大にあります。これらすべてを自社の担当者だけで追いかけ、深く理解し、適切に自社システムへ反映させていくのは、現実的に不可能です。

MSPは、ITインフラ運用のプロフェッショナル集団です。

- 高度な専門人材: AWS、Azure、GCPなどの認定資格や、ネットワーク、セキュリティに関する高度な専門資格を保有するエンジニアが多数在籍しています。

- 豊富なノウハウ: 様々な業種・規模の顧客のシステムを運用する中で、多様なトラブルシューティングの経験や、パフォーマンスチューニング、コスト最適化に関する実践的なノウハウが蓄積されています。

- 最新情報のキャッチアップ: 常に業界の技術動向やセキュリティ脅威情報を収集・分析しており、顧客のシステムに影響がありそうな情報をいち早く提供し、プロアクティブ(能動的)な対策を提案します。

マネージドサービスを利用することで、企業は自前で専門家チームを抱えることなく、彼らが持つ高度な知見やノウハウを、いわば「サブスクリプション型」で利用できます。 例えば、利用中のクラウドサービスで重大な脆弱性が公表された場合、自社で慌てて情報収集や対応策の検討を始める前に、MSPから「貴社システムへの影響範囲の分析結果と、推奨される対策および実施スケジュール」といった具体的な報告と提案がなされます。これにより、迅速かつ的確な対応が可能となり、ビジネスリスクを低減できます。

③ 24時間365日の安定稼働が実現する

多くのビジネスにとって、システムの停止は直接的な売上損失や顧客からの信頼失墜につながります。特にECサイトやオンラインサービスでは、深夜や休日であってもサービスを提供し続けることが求められます。

これを自社で実現しようとすると、24時間365日体制でシステムを監視し、障害発生時に即応できる人員を確保する必要があります。最低でも4〜5人のエンジニアをシフト制で配置する必要があり、人件費や管理コストは莫大なものになります。

多くのMSPは、専門のオペレーションセンター(NOC/SOC)を構え、24時間365日、複数の専門スタッフが常駐する体制を確立しています。 この体制を利用することで、企業は以下のようなメリットを享受できます。

- 障害の早期発見・早期対応: 深夜にサーバーがダウンした場合でも、MSPの監視システムが数分以内に検知し、オペレーターが復旧作業を開始します。自社担当者が朝出社して初めて障害に気づく、といった事態を防ぎ、ダウンタイムを最小限に抑えます。

- 事業継続性の向上 (BCP): 24時間体制の運用により、システムの可用性が高まり、ビジネスを継続的に提供できる能力が向上します。これは、顧客満足度の向上にも直結します。

- 従業員のワークライフバランス改善: 社員が夜間や休日の障害対応から解放されることで、心身の健康が保たれ、離職率の低下や生産性の向上にもつながります。

自社で構築することが困難な盤石の運用体制を、比較的安価な月額料金で手に入れられる点は、マネージドサービスの非常に大きな魅力です。

④ セキュリティを強化できる

ランサムウェアによる被害、不正アクセスによる情報漏洩など、サイバー攻撃の脅威は増すばかりです。セキュリティ対策はもはや「やっておいた方が良い」ものではなく、「やらなければ事業が存続できない」必須の経営課題です。

しかし、効果的なセキュリティ対策を実施・維持するには、攻撃手法や脆弱性に関する最新の知識、セキュリティ製品の適切な設定・運用ノウハウなど、極めて高度な専門性が要求されます。

MSP、特にセキュリティサービスに強みを持つ事業者(MSSP)は、セキュリティの専門家として、多層的な防御を提供します。

- 予防: ファイアウォールやWAFを適切に設定・運用して不正な通信をブロックし、定期的な脆弱性診断によってシステムに潜む弱点を洗い出し、塞ぎます。

- 検知: 24時間体制でネットワークやサーバーのログを監視し、不審な挙動や攻撃の兆候をいち早く検知します。

- 対応: セキュリティインシデントが発生した際に、被害の拡大を防ぐための迅速な初動対応(感染サーバーの隔離など)を行い、原因調査と復旧を支援します。

自社にセキュリティ専門家がいない場合でも、MSPを活用することで、大企業レベルの堅牢なセキュリティ体制を構築することが可能になります。これにより、情報漏洩やサービス停止といった重大なリスクから、企業の資産と信用を守ることができます。

⑤ コストの最適化につながる

マネージドサービスの利用には当然コストがかかるため、導入をためらう企業もあるかもしれません。しかし、目先の委託費用だけでなく、IT運用にかかる総所有コスト(TCO: Total Cost of Ownership)という視点で見ると、結果的にコスト削減につながるケースが少なくありません。

TCOには、以下のようなコストが含まれます。

- 人件費: 24時間体制を自社で構築する場合のエンジニアの採用・育成・給与コスト。

- ツール・ソフトウェア費用: 高度な監視ツールやセキュリティ製品のライセンス費用、維持管理コスト。

- 機会損失コスト: 障害によるサービス停止で失われる売上や、IT担当者が運用業務に時間を取られることで実行できなかった「攻めのIT」施策による逸失利益。

- リスク対策コスト: セキュリティインシデント発生時の損害賠償やブランドイメージ毀損からの回復にかかる費用。

マネージドサービスを利用することで、これらのコストを大幅に抑制できる可能性があります。特に、専門家によるクラウドのコスト最適化は直接的な費用削減に繋がります。MSPは、リソースの利用状況を継続的に分析し、「このサーバーは常にCPU使用率が低いので、もっと安いインスタンスタイプに変更しましょう」「このデータベースは予約インスタンスを購入すれば30%安くなります」といった具体的な提案を行い、クラウド利用料の無駄を徹底的に排除します。

一見すると追加費用に見えるマネージドサービスの料金は、これらのTCO削減効果を考慮すれば、十分に元が取れる、価値ある「投資」であると考えることができます。

マネージドサービスの3つのデメリットと注意点

マネージドサービスは多くのメリットをもたらしますが、万能の解決策ではありません。導入を検討する際には、そのデメリットや注意点も正しく理解し、対策を講じることが重要です。

① 自社に運用ノウハウが蓄積されにくい

これは、マネージドサービスを利用する上で最も注意すべき点です。インフラの運用・保守・障害対応といった実務を全面的にMSPに委託するということは、裏を返せば、そうした実務経験を通じて得られるはずの知見やノウハウが、自社の組織内に蓄積されにくくなることを意味します。

具体的には、以下のような状況に陥る可能性があります。

- システムのブラックボックス化: 日常的な運用をMSPに任せっきりにしていると、自社のシステムの詳細な構成や、どのような問題が起こりやすいのかといった特性を、社内の誰も把握していない状態になりかねません。

- 障害対応能力の低下: 障害発生から復旧までのプロセスをMSPが担うため、自社エンジニアがトラブルシューティングを経験する機会が失われます。これにより、いざという時の問題解決能力が育ちません。

- ベンダーロックイン: 長期間にわたって特定のMSPに運用を依存し続けると、自社にノウハウがないため、他のMSPに乗り換えたり、将来的に運用を内製化したりすることが非常に困難になります。これが「ベンダーロックイン」と呼ばれる状態です。

このデメリットを回避するためには、MSPを単なる「下請け業者」として扱うのではなく、「パートナー」として捉え、能動的に関与していく姿勢が求められます。

- 定例会の実施: 定期的にMSPとミーティングの場を設け、提出されたレポートの内容について質疑応答を行い、システムの稼働状況や課題について深く理解する。

- 情報共有の徹底: 障害報告書や作業報告書の内容を詳細に確認し、社内にナレッジとして蓄積する仕組みを作る。

- 共同での課題解決: 新しい技術の導入やアーキテクチャの変更などを検討する際に、MSPの専門家とディスカッションしながら進める。

- 内製化支援サービスの活用: MSPによっては、顧客企業のエンジニア育成や、将来的な運用内製化を支援するトレーニングサービスを提供している場合もあります。こうしたサービスの活用も有効です。

「丸投げ」ではなく、MSPと二人三脚でシステムを育てていくという意識を持つことが、このデメリットを克服する鍵となります。

② サービスの対応範囲が限定される

マネージドサービスは、契約によって定められたサービスレベルアグリーメント(SLA)と作業範囲(SoW: Statement of Work)に基づいて提供されます。これは品質を担保する上で重要である一方、契約範囲外の作業は原則として対応してもらえないという制約にもなります。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- マネージドサービスの契約が「OS層までの運用保守」となっている場合、その上で動作するアプリケーション(自社開発のWebアプリなど)にバグが発生しても、MSPの対応範囲外となります。

- 「定常的な運用作業」はサービス範囲内でも、「新規サーバーの構築」や「システムアーキテクチャの大幅な変更」といったプロジェクト型の作業は、別途見積もりとなり、追加料金が発生します。

- 緊急性の低い、イレギュラーな設定変更依頼などは、MSP内の標準的な作業プロセスに乗らないため、対応が後回しにされたり、断られたりする可能性があります。

こうしたミスマッチを防ぐためには、契約前の段階で、どこまでがサービス範囲で、どこからが範囲外なのか(責任分界点)を、自社とMSPの間で徹底的にすり合わせ、明確に合意しておくことが極めて重要です。

- 委託したい業務を具体的にリストアップし、それが基本サービスに含まれるのか、オプションなのか、範囲外なのかを確認する。

- SLAの定義を細かく確認し、保証される品質レベルを正確に把握する。

- 範囲外の作業を依頼する場合の料金体系や対応フローについても、事前に確認しておく。

期待していたサービスが受けられず、「こんなはずではなかった」という事態に陥らないよう、事前の確認を怠らないようにしましょう。

③ 柔軟な対応が難しい場合がある

MSPは、多くの顧客のシステムを効率的かつ高品質に運用するために、業務プロセスを高度に標準化・定型化しています。作業はマニュアルや手順書に基づいて行われ、承認プロセスも厳格に定められています。

この標準化は、サービスの品質を安定させる上で不可欠ですが、その反面、顧客ごとの特殊な要望や、急な仕様変更などに対して、小回りの利く柔軟な対応が難しいという側面も持ち合わせています。

例えば、開発環境のように、頻繁に構成変更を行ったり、新しいツールを試したりするような、スピード感と試行錯誤が求められるシーンでは、MSPの標準化されたプロセスが足かせとなり、「申請から承認までに時間がかかりすぎる」「このツールは標準外なので使えない」といった不満を感じることがあるかもしれません。

また、障害発生時の対応も、基本的には手順書に沿ったものとなります。もちろん、それで解決しない場合は上位のエンジニアにエスカレーションされますが、自社のエンジニアが直接対応する場合に比べて、意思決定のスピードが若干遅くなる可能性は否めません。

このデメリットを理解した上で、自社の文化や対象システムの特性に合ったMSPを選ぶことが重要です。

- スピードや柔軟性を最優先する開発環境などは、あえてマネージドサービスの対象外とする。

- 安定稼働が最優先される本番環境のみをマネージドサービスの対象とする。

- 企業の規模や文化に応じて、画一的なサービスを提供する大規模MSPよりも、顧客に寄り添った柔軟な対応を強みとする中堅・小規模のMSPを選ぶことを検討する。

自社がMSPに求めるものが「厳格な標準化による安定性」なのか、「ある程度の柔軟性」なのかを明確にし、それに合ったパートナーを選ぶ視点が求められます。

マネージドサービス導入の流れ4ステップ

マネージドサービスの導入を成功させるためには、計画的なアプローチが不可欠です。ここでは、課題の洗い出しから運用開始後の見直しまで、一般的な導入プロセスを4つのステップに分けて解説します。

① 課題の洗い出しと要件定義

全ての始まりは、自社の現状を正しく認識することです。なぜマネージドサービスを導入したいのか、その目的を明確にすることからスタートします。

- 目的の明確化:

「何のためにマネージドサービスを導入するのか?」という問いに、具体的に答えられるようにします。- 例:「情報システム担当者のAさんの残業時間を月20時間削減し、DX推進プロジェクトにアサインするため」

- 例:「ECサイトのサーバーダウンによる機会損失を防ぐため、24時間365日の監視・障害対応体制を構築する」

- 例:「年々増加しているクラウド利用料を、現状から15%削減するため」

- 現状課題のリストアップ:

目的に関連する現状の課題を、できるだけ定量的に洗い出します。- 運用負荷: 担当者の業務内容、作業時間、残業時間、休日出勤の状況。

- 安定性: 過去1年間の障害発生件数、原因、復旧までにかかった時間(ダウンタイム)。

- コスト: 現在のインフラ運用にかかっている人件費、ツール費用、クラウド利用料。

- セキュリティ: セキュリティインシデントの発生状況、脆弱性対応の状況。

- 要件定義:

洗い出した課題を解決するために、MSPに何をどこまで委託したいのか、具体的な要件として定義します。これが、後のMSP選定の際の評価基準となります。- 対象範囲: どのシステム(サーバー、ネットワーク、クラウド環境)を委託対象とするか。

- サービス内容: 監視、障害対応、セキュリティ対策、レポートなど、具体的にどのサービスを必要とするか。

- サービスレベル (SLA): 求める稼働率、障害検知時間、対応開始時間などの目標値を設定する。

- その他: レポートの頻度や形式、定例会の開催頻度、セキュリティ要件(ISMS認証取得など)など。

この最初のステップである「課題の洗い出しと要件定義」が、導入プロジェクト全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。ここで定義した要件が曖昧だと、自社に合わないMSPを選んでしまい、導入後に「期待と違った」という結果になりがちです。

② MSPの選定と比較検討

要件定義が完了したら、次はその要件を満たすことができるMSPを探し、比較検討するフェーズに移ります。

- 候補MSPのリストアップ:

Web検索や業界の評判、展示会などで、複数のMSPをリストアップします。自社の利用しているクラウド(AWS, Azureなど)に強みを持つMSPや、同業種の導入実績が豊富なMSPなどを中心に探すと効率的です。3〜5社程度を候補とするのが一般的です。 - 情報収集と提案依頼 (RFP):

候補のMSP各社に、作成した要件定義書を提示し、具体的な提案と見積もりを依頼します(RFP: Request for Proposal)。この際、各社のWebサイトで公開されているサービス内容や導入実績、技術ブログなども参考にし、各社の強みや特徴を把握しておきます。 - 提案内容の比較検討:

各社から提出された提案書と見積書を、事前に定めた評価基準に基づいて比較検討します。- サービス内容: 自社の要件を過不足なく満たしているか。

- 技術力: 実績、認定資格、SLAのレベルなどから判断。

- サポート体制: 24時間365日対応か、連絡手段、エスカレーションフローは明確か。

- 料金: 初期費用、月額費用、追加料金の体系は適切か。単に総額の安さだけで判断するのではなく、コストパフォーマンスを総合的に評価することが重要です。

- その他: 担当者とのコミュニケーションの取りやすさ、企業文化との相性など。

- ヒアリング・質疑応答:

提案書だけでは分からない部分を確認するため、各社の担当者(営業担当だけでなく、可能であれば技術担当者も)と直接面談(またはWeb会議)の機会を設けます。こちらの質問に対して、的確で分かりやすい回答が得られるか、信頼できるパートナーとなり得るかを見極めます。

このステップを経て、最も自社の課題解決に貢献してくれそうなMSPを1〜2社に絞り込みます。

③ 契約と導入準備

依頼するMSPを最終決定し、契約を締結して、実際の運用開始に向けた準備を進めます。

- 契約締結:

最終的な契約条件の交渉を行い、契約を締結します。この際、契約書、利用規約、そして特にSLA(サービス品質保証)のドキュメントに書かれている内容を隅々まで読み込み、理解することが不可欠です。- 責任分界点: どこまでがMSPの責任で、どこからが自社の責任か。

- SLA: 保証される品質レベルと、それを満たせなかった場合のペナルティ(料金減額など)。

- 作業範囲: 基本サービスに含まれる作業と、追加料金が必要な作業の明確な区分。

- 契約期間と解約条件: 最低利用期間の有無や、解約時の手続き、データ移行のサポートなど。

不明点や曖昧な点があれば、必ず契約前に質問し、書面で回答を得るようにしましょう。

- 導入準備(オンボーディング):

契約後、MSPによる運用を開始するために、両社で協力して準備作業を進めます。- キックオフミーティング: 両社の担当者で顔合わせを行い、プロジェクトの全体像、スケジュール、役割分担などを確認します。

- 情報提供: MSPが運用に必要な情報(システム構成図、ネットワーク情報、各種アカウント情報、既存の運用手順書など)をヒアリングしますので、自社は正確な情報を提供します。

- 環境構築: MSP側で、監視ツールの設定、アラート通知の設定、運用手順書(ランブック)の作成、バックアップ設定など、運用に必要な環境を構築します。

- テスト・リハーサル: 本番運用開始前に、意図的にアラートを発生させるなどして、通知や障害対応のフローが正しく機能するかをテストします。

この準備期間は、通常1〜2ヶ月程度かかります。円滑な運用開始のためには、自社側の協力体制も重要になります。

④ 運用開始と定期的な見直し

全ての準備が整ったら、いよいよ合意した日時からMSPによる運用がスタートします。しかし、これで終わりではありません。マネージドサービスの効果を最大限に引き出すためには、運用開始後の継続的な関与が重要です。

- 運用開始:

定められた日時をもって、システムの監視・運用の責任がMSPに移管されます。 - 定期的なコミュニケーション:

運用開始後もMSPに「丸投げ」するのではなく、パートナーとして良好な関係を維持します。- 定例会: 月に一度などの頻度で定例会を開催し、MSPから提出される月次レポートの内容を確認します。稼働状況、インシデントの傾向、リソースの使用状況などについて報告を受け、質疑応答やディスカッションを行います。

- 日々の連携: チャットツールやポータルサイトなどを通じて、日々の小さな疑問や相談事について、気軽にコミュニケーションを取れる関係を築きます。

- 継続的な改善 (カイゼン):

ビジネス環境やシステムは常に変化します。その変化に合わせて、運用も常に見直していく必要があります。- レポートの活用: レポートで示された課題(例:特定のサーバーのリソースが逼迫している)に対して、MSPと共同で改善策を検討・実施します。

- サービス内容の見直し: 事業の成長に伴ってシステムが大規模化した、新しいクラウドサービスを導入した、といった変化に合わせて、監視項目の追加や対象範囲の変更など、契約内容の見直しを適宜行います。

マネージドサービスは、導入して終わりではなく、MSPとの対話を通じて継続的に改善を繰り返していくことで、その真価を発揮します。

失敗しないマネージドサービス(MSP)の選び方6つのポイント

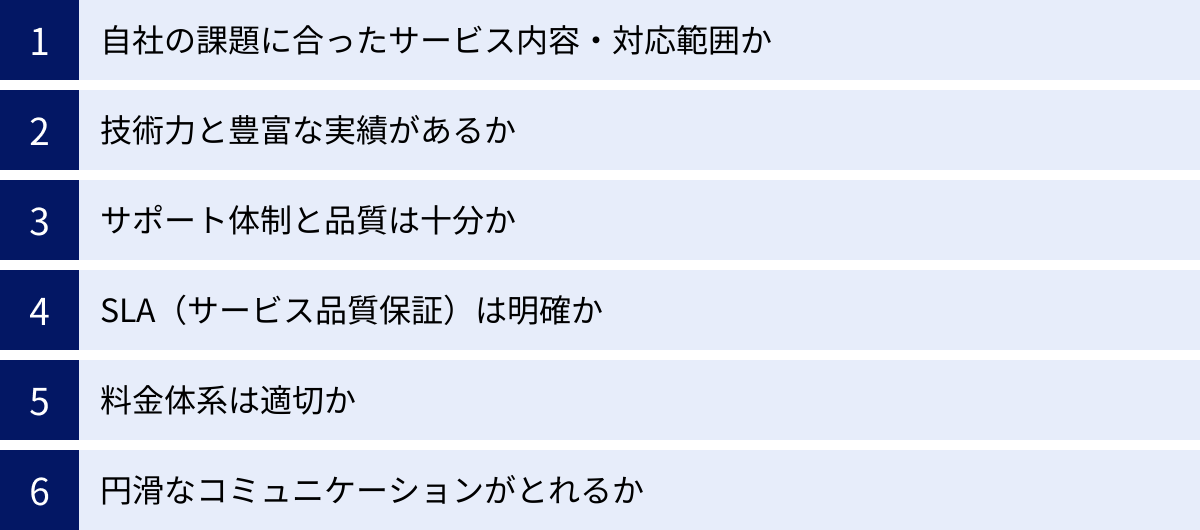

数多くのMSPの中から、自社にとって最適な一社を見つけ出すことは、マネージドサービス導入の成否を分ける最も重要なプロセスです。ここでは、MSP選定時に必ずチェックすべき6つのポイントを解説します。

① 自社の課題に合ったサービス内容・対応範囲か

最も基本的なことですが、MSPが提供するサービスと、自社が解決したい課題・委託したい業務内容が、きちんと合致しているかを確認する必要があります。

- 課題とサービスの対応: 「24時間監視がしたい」という課題に対して、MSPの基本サービスが平日日中のみの対応であれば、ミスマッチです。「クラウドコストを削減したい」という課題があるのに、コスト最適化の提案サービスが含まれていないMSPを選んでも意味がありません。自社の課題リストとMSPのサービスメニューを照らし合わせ、過不足がないかを確認しましょう。

- 対応範囲(責任分界点)の明確さ: 「どこからどこまでやってくれるのか」を、契約前に徹底的に確認します。

- レイヤー: OS層までか、ミドルウェア(DB, Webサーバー)までか、アプリケーションの一部まで見るのか。

- プラットフォーム: AWS、Azure、GCPのうち、自社が利用している、または将来的に利用する予定のクラウドに対応しているか。特定のサービス(Kubernetes, サーバーレスなど)の運用実績はあるか。

- 基本とオプション: 必要なサービスが基本料金に含まれているのか、それとも高額なオプション料金が必要なのか。料金体系の細部まで確認することが重要です。

「何でもやってくれるだろう」という思い込みは禁物です。サービス範囲の認識齟齬は、後々のトラブルの最大の原因となります。

② 技術力と豊富な実績があるか

大切な自社システムを預ける以上、MSPの技術力と実績は厳しく評価する必要があります。

- 客観的な指標:

- 公式認定パートナー: AWS、Azure、GCPなどのクラウドベンダーには、パートナー制度があります。特に、「AWS プレミアティアサービスパートナー」や「Azure Expert MSP」といった最上位の認定を受けているMSPは、ベンダーから技術力と実績を高く評価されている証拠です。

- 保有資格: 在籍するエンジニアがどのような技術認定資格(例: AWS認定ソリューションアーキテクト – プロフェッショナル, LinuCレベル3など)を保有しているかを公開しているかも、技術レベルを測る参考になります。

- 実績の質と量:

- 導入実績数: 公式サイトなどで公開されている導入実績の数は、多くの企業から信頼されている一つの指標になります。

- 類似事例の有無: 自社と同じ業種、同じくらいのシステム規模、似たような技術スタック(利用しているミドルウェアやサービス)での導入実績があるかは非常に重要なポイントです。類似事例が豊富であれば、自社の課題に対する深い理解や、過去の経験に基づいた的確な対応が期待できます。

技術力や実績が不透明なMSPに、重要な本番環境の運用を任せるのは避けるべきです。

③ サポート体制と品質は十分か

いざという時に頼りになるサポート体制が整っているかは、安心して運用を任せるための絶対条件です。

- 対応時間とチャネル:

- 24時間365日対応か: 自社のビジネス要件と照らし合わせて確認します。

- 日本語対応か: 海外に拠点を持つMSPの場合、日本語でのスムーズなコミュニケーションが可能かを確認します。

- 連絡手段: 電話、メール、専用のサポートポータル、ビジネスチャット(Slackなど)、どのチャネルで連絡が取れるのか。障害発生時など、緊急度に応じた連絡フローが整備されているか。

- サポートの質:

- エスカレーションフロー: 一次対応で解決しない場合に、どのようなスキルレベルのエンジニアに、どのくらいの時間でエスカレーションされるのか。フローが明確に定義され、公開されているかを確認します。

- 担当者のスキル: 提案時のヒアリングなどで、技術的な質問に対して的確に、分かりやすく回答してくれるか。専門用語を並べるだけでなく、こちらの状況を理解しようとする姿勢があるか。

信頼できるサポート体制は、日々の安心感に直結します。

④ SLA(サービス品質保証)は明確か

SLA(Service Level Agreement)は、MSPが提供するサービスの品質レベルを具体的に定義し、それを保証するものです。これは、MSPと顧客との間の「約束事」であり、契約書の中でも特に重要な部分です。

- SLA項目の具体性:

「頑張ります」といった曖昧な表現ではなく、品質が数値目標で明確に定義されているかを確認します。- サーバー稼働率: 例)月間99.99%以上

- 障害検知時間: 例)監視システムが異常を検知してから5分以内に通知

- 一次対応開始時間: 例)通知から15分以内に対応を開始

- 問い合わせ応答時間: 例)問い合わせから1営業時間以内に返信

- ペナルティ(救済措置)の有無:

定義されたSLAを達成できなかった場合に、どのような補償(通常は利用料金の減額など)が行われるのかが明記されているかを確認します。ペナルティが定められていることは、MSPがその品質目標に責任を持つという意思の表れでもあります。

SLAの項目が曖昧だったり、そもそもSLA自体が提示されなかったりするMSPは、サービスの品質に自信がない可能性があり、避けるのが賢明です。

⑤ 料金体系は適切か

コストはMSP選定における重要な要素ですが、安さだけで選ぶのは危険です。料金体系の仕組みを正しく理解し、自社の利用形態に合った、コストパフォーマンスの高いサービスを選ぶことが重要です。

- 料金モデルの理解:

- 固定料金型: サーバー台数や監視項目数に応じて、月額料金が固定。予算が立てやすいのがメリットです。

- 従量課金型: 実際に発生したアラートの件数や対応時間に応じて料金が変動。利用が少ない場合は安く済みますが、大規模障害が発生すると高額になる可能性があります。

- 料率型(クラウド向け): AWSやAzureなどのクラウド利用料に対して、一定の料率(例: 10%〜15%)を乗じた金額が月額料金となるモデル。クラウド利用料の増減に連動します。

- トータルコストの比較:

初期費用と月額費用だけでなく、隠れたコストがないかを確認します。- 最低利用期間や解約金: 短期間での利用を考えている場合は特に注意が必要です。

- 範囲外作業の料金: 契約範囲外のスポット作業を依頼した際の、時間単価や料金テーブルを確認しておきます。

- オプション料金: 基本サービスだけでは要件を満たせず、高額なオプションを追加しないといけないケースもあります。

複数のMSPから見積もりを取り、サービス内容と料金のバランスを総合的に判断しましょう。

⑥ 円滑なコミュニケーションがとれるか

MSPは、一度契約すると年単位での長期的な付き合いになる、ビジネスパートナーです。技術力や料金もさることながら、担当者との相性やコミュニケーションの取りやすさは、日々の運用をスムーズに進める上で非常に重要になります。

- レスポンスの速さと丁寧さ: 問い合わせや質問に対する返信は迅速か。回答は丁寧で分かりやすいか。

- 提案力と傾聴力: こちらの課題や要望を真摯に聞き、的確な解決策を提案してくれるか。一方的にサービスを売り込むのではなく、こちらのビジネスを理解しようとする姿勢があるか。

- 報告・連絡・相談の徹底: 運用開始後、進捗状況や問題点をこまめに報告してくれるか。

選定段階のやり取りは、契約後のコミュニケーションの質を映す鏡です。「この人たちとなら、安心してシステムを任せられる」と心から思えるかどうか、感覚的な部分も大切にしましょう。

おすすめのマネージドサービスプロバイダー5選

日本国内には多くの優れたMSPが存在します。ここでは、特にクラウド分野において高い評価と豊富な実績を持つ代表的な5社を、それぞれの特徴とともに紹介します。選定の際の参考にしてください。

(※掲載内容は2024年5月時点の各社公式サイトの情報に基づきます。最新の情報は必ず公式サイトでご確認ください。)

① アイレット株式会社 (cloudpack)

アイレット株式会社は、AWS(Amazon Web Services)の導入・運用支援に特化した、日本のクラウドインテグレーターの草分け的存在です。同社が提供する「cloudpack」は、AWSの請求代行と24時間365日の技術サポートを組み合わせたフルマネージドサービスとして、非常に高い知名度を誇ります。

- 特徴:

- 圧倒的なAWS実績: AWSのパートナープログラムにおいて、最上位である「AWSプレミアティアサービスパートナー」に2013年から継続して認定されています。これは、技術力、実績、顧客満足度のすべてにおいて、AWSから極めて高い評価を受けている証です。公式サイトによれば、2,500社・年間プロジェクト2,700件以上(2023年6月時点)という豊富な実績を持っています。

- ワンストップサービス: AWSの導入コンサルティングから、環境構築、24時間365日の運用保守、そして日本円での請求代行までをワンストップで提供します。

- 幅広いサービス対応: EC2やS3といった基本的なサービスはもちろん、コンテナ(EKS)やサーバーレス、データ分析基盤など、高度なAWSサービスの活用支援にも強みを持っています。

- おすすめの企業:

AWSをメインのクラウド基盤として利用している、またはこれから本格的に利用を考えている企業。特に、豊富な実績に裏打ちされた安心感と手厚いサポートを求める企業におすすめです。

(参照:アイレット株式会社 公式サイト)

② NHNテコラス株式会社

NHNテコラス株式会社は、データセンター事業からスタートし、現在はAWSとGCP(Google Cloud)を中心としたマルチクラウド環境のマネージドサービスを手掛けています。インフラに関する深い知見と、セキュリティサービスの充実が強みです。

- 特徴:

- マルチクラウド対応: AWSとGCPの両方で公式パートナー認定を受けており、顧客のニーズに応じて最適なクラウド環境を提案・運用できます。

- 技術支援の柔軟性: 請求代行のみのプランから、運用代行、さらには技術的な問い合わせに対応するテクニカルサポートまで、顧客のスキルレベルやニーズに合わせて柔軟にサービスを組み合わせることが可能です。

- セキュリティサービスの充実: マネージドサービスに加えて、WAF(Web Application Firewall)の導入・運用サービスや、脆弱性診断サービスなども提供しており、インフラとセキュリティを一体で強化できます。

- おすすめの企業:

AWSとGCPを併用するマルチクラウド環境の運用に課題を持つ企業。インフラ運用と合わせて、セキュリティ対策も専門家に任せたいと考える企業に適しています。

(参照:NHNテコラス株式会社 公式サイト)

③ 株式会社FIXER

株式会社FIXERは、Microsoft Azureに特化したクラウドインテグレーターとして、国内トップクラスの実績を誇る企業です。「cloud.config」というブランド名で、24時間365日のフルマネージドサービスを提供しています。

- 特徴:

- Azureのスペシャリスト: Microsoft社のパートナープログラムにおいて、技術力を証明する最上位の認定である「Azure Expert マネージド サービス プロバイダー (MSP)」を取得しています。Azureに関する深い知識と高度な技術力が最大の強みです。

- 高度なソリューション提供: 単なるインフラ運用にとどまらず、AI、機械学習、データ分析基盤(Azure Synapse Analyticsなど)、IoTといった、Azureの先進的なPaaSを活用した高度なソリューションの構築・運用支援を得意としています。

- ミッションクリティカルな実績: 金融機関や官公庁など、高い信頼性が求められるミッションクリティカルなシステムの構築・運用実績が豊富です。

- おすすめの企業:

Microsoft製品との親和性が高いAzureをメインのクラウド基盤としている企業。特に、AIやデータ分析など、AzureのPaaSをフル活用してDXを推進したいと考える企業に最適です。

(参照:株式会社FIXER 公式サイト)

④ 株式会社スカイアーチネットワークス

株式会社スカイアーチネットワークスは、20年以上のサーバー運用管理実績を持つ老舗のMSPです。現在はAWSを中心に、Azure、GCPにも対応するマルチクラウドのマネージドサービスを展開しています。

- 特徴:

- 豊富な運用実績: スタートアップからエンタープライズ、官公庁まで、450社以上(2024年5月時点)の豊富な導入実績があります。特にAWSの運用に強みを持ち、「AWSマネージドサービスプロバイダー (MSP) プログラム」の認定を取得しています。

- 柔軟なサービスメニュー: 24時間365日の運用代行はもちろん、顧客企業のエンジニアと協力してインフラの改善を進める「SRE支援サービス」や、将来的な内製化を目指す企業向けの「内製化支援サービス」など、顧客の成熟度に応じた多様なサービスを提供しています。

- 開発と運用の連携: グループ会社にアプリケーション開発企業を持つことから、インフラ(運用)とアプリケーション(開発)の両方の視点を踏まえた提案が可能です。

- おすすめの企業:

AWSを主軸としつつ、将来的なマルチクラウド化も見据えている企業。運用のアウトソースだけでなく、自社エンジニアのスキルアップやSRE文化の醸成にも取り組みたいと考える企業にフィットします。

(参照:株式会社スカイアーチネットワークス 公式サイト)

⑤ grasys株式会社

grasys株式会社は、GCP(Google Cloud)に特化した、技術力の高さを強みとするMSPです。特に、大規模なトラフィックを捌くゲーム業界やWebサービス業界での豊富な実績を持っています。

- 特徴:

- GCPのプロフェッショナル: Google Cloudから「Managed Services Provider」の認定を受けており、GCPに関する深い専門知識を有しています。

- 大規模インフラに強み: 大規模なゲームのバックエンドや、高トラフィックなメディアサイトなど、高いパフォーマンスと可用性が求められるシステムの設計・構築から運用までを一貫して手掛けた実績が豊富です。

- 技術ドリブンな文化: インフラの自動化(IaC)やコンテナ技術(GKE)、データ分析基盤(BigQuery)の活用を積極的に推進しており、最新技術を駆使した最適なアーキテクチャを提案します。

- おすすめの企業:

GCPをメインのクラウド基盤としている、または採用を検討している企業。特に、ゲーム、動画配信、アドテクなど、大規模かつミッションクリティカルなWebサービスのインフラ運用を、高い技術力を持つパートナーに任せたい企業におすすめです。

(参照:grasys株式会社 公式サイト)

マネージドサービスに関するよくある質問

最後に、マネージドサービスの導入を検討している方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

料金の目安はどのくらいですか?

マネージドサービスの料金は、対象となるシステムの規模や複雑さ、求めるサービスレベルによって大きく変動するため、「いくらです」と一概に示すことは非常に困難です。しかし、一般的な料金モデルの目安は以下のようになります。

- 固定料金型(サーバー単位):

シンプルな構成の仮想サーバー1台あたり、月額2万円〜10万円程度がひとつの目安となります。監視項目やOSの種類、障害対応のレベルによって価格は変動します。物理サーバーやより複雑な構成の場合は、さらに高額になります。 - 料率型(クラウド利用料ベース):

AWSやAzureなどのクラウド利用料に対して、10%〜15%程度の料率が課金されるのが一般的です。例えば、月のクラウド利用料が100万円の場合、マネージドサービスの料金は10万円〜15万円となります。サービス内容が手厚いプランでは、料率が20%以上になることもあります。 - 初期費用:

運用開始前の環境調査や監視設定、手順書作成などの費用として、月額費用の1〜3ヶ月分程度の初期費用が別途かかることが一般的です。

最も重要なのは、料金の安さだけで判断しないことです。安価なプランは、対応範囲が限定的であったり、サポートレベルが低かったりする場合があります。自社の要件を明確にした上で、複数のMSPから見積もりを取得し、サービス内容と料金のバランスを総合的に比較検討することが不可欠です。

小規模なシステムでも依頼できますか?

はい、多くのMSPはサーバー1台といった小規模な構成からでも対応可能です。

かつてマネージドサービスは、大規模なシステムを持つ大企業が利用するもの、というイメージがありましたが、クラウドの普及とともに状況は変わりました。現在では、スタートアップや中小企業向けの、低価格で始められるプランを用意しているMSPも数多く存在します。

システムの規模が小さくても、

- 専門のIT担当者がいない

- 代表者や他業務の担当者が片手間でサーバーを管理している

- ビジネスの成長に備えて、将来的な拡張性を見据えた運用をしたい

- セキュリティ対策に不安がある

といった課題を抱えているのであれば、マネージドサービスを利用する価値は十分にあります。

ただし、MSPによっては、エンタープライズ向けの大規模案件を主戦場としている場合もあります。まずは興味のあるMSPの公式サイトで、対象としている顧客層や料金プランを確認し、小規模な構成でも対応可能か気軽に問い合わせてみることをおすすめします。

まとめ

本記事では、マネージドサービスの基本概念から、注目される背景、具体的なサービス内容、メリット・デメリット、そして失敗しないための選び方まで、幅広く解説してきました。

現代の企業が直面する、深刻なIT人材不足と、クラウドの普及に伴うシステムの複雑化という二つの大きな課題。マネージドサービスは、これらの課題を解決し、企業が本来注力すべきコア業務に集中するための極めて有効な戦略的選択肢です。

改めて、マネージドサービスを導入する主なメリットを振り返ってみましょう。

- コア業務への集中: 煩雑な運用管理から解放され、DX推進など価値創造業務にリソースをシフトできる。

- 専門知識の活用: 自社で抱えることが難しい専門家の知見や最新技術を、安価に利用できる。

- 24時間365日の安定稼働: ダウンタイムを最小化し、事業継続性を向上させる。

- セキュリティの強化: 専門家による多層的な防御で、情報資産と企業の信用を守る。

- コストの最適化: TCO(総所有コスト)の観点から、IT運用コストの削減につながる。

一方で、「自社にノウハウが蓄積されにくい」「サービス範囲が限定される」といったデメリットも存在します。これらの点を正しく理解し、対策を講じることが重要です。

マネージドサービスの導入を成功させるための最大の鍵は、自社の課題を明確に定義し、それを解決できる最適なパートナー(MSP)を慎重に選定することに尽きます。本記事で紹介した「選び方の6つのポイント」を参考に、複数のMSPを比較検討し、技術力、実績、サポート体制、そしてコミュニケーションの相性まで含めて、長期的に信頼できる一社を見つけ出してください。

適切なマネージドサービスを活用することは、単なるコスト削減や業務効率化にとどまらず、企業の競争力を高め、持続的な成長を支えるための強力なエンジンとなります。この記事が、あなたの会社のIT戦略を次のステージへと進めるための一助となれば幸いです。