ソフトウェアやシステムの開発プロジェクトにおいて、品質は成功を左右する最も重要な要素の一つです。どれほど画期的な機能を持っていても、頻繁にエラーが発生したり、動作が遅かったり、セキュリティに問題があったりすれば、ユーザーの信頼を失い、ビジネスに深刻なダメージを与えかねません。この「品質」を最終的に保証するために不可欠な工程が「システムテスト」です。

システムテストは、開発の最終段階で行われる総合的な検証作業であり、いわば「リリース前の最後の砦」です。個々の部品(モジュール)が正しく作られているかを確認する単体テストや、それらを組み合わせた際の連携を確認する結合テストを経て、いよいよシステム全体として、ユーザーが利用する本番環境と同じ状況で、本当に要件を満たしているのかを厳しくチェックします。

しかし、システムテストと一言でいっても、その目的や観点、具体的な進め方は多岐にわたります。「結合テストと何が違うのか?」「どのような観点でテストすれば良いのか?」「効率的に進めるにはどうすればいいのか?」といった疑問を持つ開発者やプロジェクトマネージャーも少なくないでしょう。

この記事では、システムテストの基本的な定義から、その重要な目的、他のテスト工程との明確な違い、そしてテストを実施する上での主要な観点までを網羅的に解説します。さらに、具体的な進め方を6つのステップに分けて詳述し、多くのプロジェクトが直面する課題と、それを乗り越えるための効率化手法についても掘り下げていきます。

本記事を通じて、システムテストの全体像を深く理解し、自社のプロジェクトにおける品質向上と成功の確率を高めるための一助となれば幸いです。

目次

システムテストとは

システムテストとは、開発したソフトウェアやシステム全体が、当初の要件定義で定められた機能や性能をすべて満たしているか、最終的に検証するテスト工程を指します。開発プロセスの終盤に位置し、このテストに合格して初めて、システムはユーザーの手に渡る準備が整ったと判断されます。

ソフトウェア開発のプロセスは、一般的に「V字モデル」という考え方で説明されます。これは、開発工程(要件定義→基本設計→詳細設計→実装)とテスト工程(単体テスト→結合テスト→システムテスト→受け入れテスト)をV字型に対応させたモデルです。このモデルにおいて、システムテストは「要件定義」と対になる工程として位置づけられています。つまり、「要件定義で決めたこと(システム全体として実現すべきこと)が、最終的にすべて実現できているか」を確認するのがシステムテストの役割です。

単体テストではプログラムの最小単位であるモジュール(部品)が正しく動作するかを、結合テストではそれらのモジュールを組み合わせた際に、データの受け渡しなどがうまくいくかを確認します。しかし、これらのテストだけでは不十分です。なぜなら、個々の部品や部品間の連携が正しくても、システム全体として動かしたときに初めて見つかる問題が数多く存在するからです。

例えば、以下のような問題はシステムテストでなければ発見が困難です。

- 性能の問題: 特定の機能を実行すると、システム全体のレスポンスが極端に遅くなる。

- データ不整合: 複数の機能を連続して使用すると、データベース上のデータに矛盾が生じる。

- 外部システム連携の問題: 連携している外部の決済システムやAPIが、想定通りに動作しない。

- 環境依存の問題: 開発環境では問題なかったが、本番に近い環境のOSやミドルウェア上では正常に動作しない。

- セキュリティの脆弱性: システム全体を通した操作を行うと、本来アクセスできないはずのデータにアクセスできてしまう。

このように、システムテストは個々の部品の視点ではなく、システムを一つの完成品として捉え、エンドユーザーと同じ視点、同じ使い方で検証することが最大の特徴です。

担当者としては、開発を担当したプログラマー自身が行う場合もありますが、より客観的な品質評価を行うために、専門の品質保証(QA: Quality Assurance)チームや第三者検証を専門とするチームが担当することが一般的です.開発者はどうしても「自分が作ったものは正しく動くはずだ」という思い込み(バイアス)を持ちがちですが、第三者がユーザー視点で厳しくチェックすることで、開発者が見落としていた不具合や使いにくさを発見しやすくなります。

「小規模な開発プロジェクトでもシステムテストは必要なのか?」という疑問が聞かれることもありますが、答えは明確に「はい」です。システムの規模に関わらず、ユーザーに提供する以上、その品質に責任を持つ必要があります。システムテストを省略すると、リリース後に重大な不具合が発覚し、ユーザーからの信頼を失うだけでなく、緊急の修正対応に追われて結果的により多くのコストと時間がかかるという事態に陥りかねません。システムテストは、ビジネスリスクを最小限に抑えるための重要な投資であると認識することが重要です。

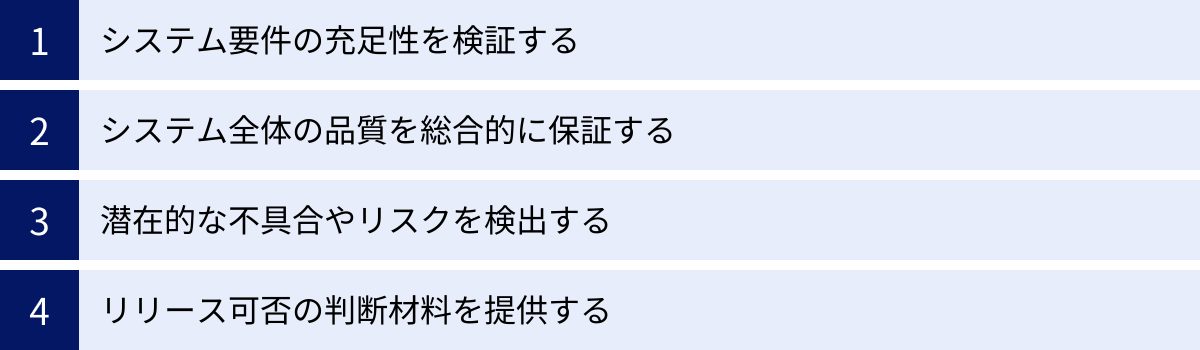

システムテストの目的

システムテストを実施する目的は、単に「バグを見つけること」だけではありません。それはあくまで目的を達成するための一つの手段です。システムテストが目指す本質的なゴールは、より高く、そして広範囲にわたります。ここでは、システムテストが持つ複数の重要な目的を深く掘り下げて解説します。

主な目的は、大きく以下の4つに整理できます。

- システム要件の充足性を検証する

システムテストの最も根源的な目的は、開発されたシステムが「要件定義」で定められたすべての要求事項を満たしているかを確認することです。要件には、ユーザーが直接触れる「機能要件」と、システムの性能や信頼性といった「非機能要件」の二種類が存在します。- 機能要件の検証: 「ユーザーが商品を検索できる」「管理者が売上データを出力できる」といった、システムが提供すべき具体的な機能が、仕様書通りに正しく動作するかを一つひとつ検証します。入力データに対して期待される出力が得られるか、定められた業務フロー通りに処理が進むかなどを確認します。

- 非機能要件の検証: 「Webページの表示は3秒以内」「1000人の同時アクセスに耐えられる」「不正なアクセスからデータを保護できる」といった、性能、信頼性、拡張性、セキュリティなどの品質特性が、定められた基準をクリアしているかを検証します。これらの非機能要件は、ユーザーの満足度やシステムの安定稼働に直結するため、機能要件と同じく非常に重要です。

システムテストは、これらの要件を網羅的にテストすることで、「作ると決めたものが、決めた通りの品質で、確かに作られている」ことを客観的な事実として証明する役割を担います。

- システム全体の品質を総合的に保証する

単体テストや結合テストが「部品」や「部品の組み合わせ」の品質を保証するのに対し、システムテストは「完成品」としてのシステム全体の品質を総合的に保証することを目的とします。

システムは、無数のプログラム、データベース、ネットワーク、ハードウェアなどが複雑に絡み合って構成されています。個々の要素が正しくても、それらが一体となって動作したとき、予期せぬ相互作用によって問題が発生することがあります。

例えば、ある機能が高い負荷をかけてCPUを占有してしまい、他の機能のレスポンスを著しく低下させるかもしれません。また、ある操作によって発生したデータが、別の機能で正しく参照されず、不整合を引き起こす可能性もあります。

システムテストでは、こうしたシステム全体としての振る舞いを評価し、エンドツーエンド(入口から出口まで)のシナリオを通じて、一貫性のある安定した動作ができるかを保証します。これは、ユーザーに安心してシステムを使ってもらうための最後の砦であり、品質に対する最終的な責任を果たすための工程です。 - 潜在的な不具合やリスクを検出する

開発工程が進むにつれて、不具合の発見は難しくなり、その修正コストは増大していきます。システムテストは、単体テストや結合テストの段階では見つけることができなかった、より根深く、より広範囲に影響を及ぼす可能性のある潜在的な不具合を検出する最後のチャンスです。

特に、非機能要件に関する問題(性能劣化、メモリリーク、セキュリティ脆弱性など)は、システム全体を統合し、本番に近い環境で負荷をかけなければ顕在化しないものがほとんどです。

もし、これらの不具合がシステムテストで見逃され、リリース後に発覚した場合、その影響は計り知れません。サービスの停止、顧客データの漏洩、企業のブランドイメージ失墜など、ビジネスに致命的なダメージを与える可能性があります。システムテストは、こうした重大なビジネスリスクを未然に防ぎ、リリース後の安定稼働を実現するための、極めて重要なリスク管理活動なのです。 - リリース可否の判断材料を提供する

最終的に、システムテストの結果は、そのシステムを本番環境にリリースしてよいか、市場に投入してよいかを判断するための、客観的で定量的な根拠となります。

テスト完了後には、「テスト完了報告書」が作成されます。この報告書には、計画したテストケースの消化率、発見された不具合の件数とその深刻度、未修正のまま残っている不具合の内容と影響、性能テストの結果などがまとめられます。

プロジェクトマネージャーや経営層、そしてクライアントは、この報告書に基づいて、「残存する不具合は許容範囲内か」「要求された品質レベルに達しているか」「リリースした場合に想定されるリスクは何か」を総合的に評価し、リリース(Go)か延期(No Go)かの最終的な意思決定を行います。

勘や経験だけに頼るのではなく、テストという客観的な事実に基づいて意思決定を行うことで、プロジェクトの成功確率を高め、関係者間の合意形成を円滑にする。これもシステムテストが担う重要な目的の一つです.

これらの目的を達成することで、システムテストは単なる「作業」ではなく、ビジネスの成功を支える「戦略的活動」としての価値を発揮するのです。

システムテストと他のテストとの違い

ソフトウェア開発におけるテスト工程は、それぞれ異なる目的と視点を持って段階的に実施されます。中でも、「結合テスト」「システムテスト」「総合テスト(受け入れテスト)」は隣接する工程であるため、その違いが混同されがちです。ここでは、それぞれのテストとの違いを明確にし、システムテスト独自の役割を浮き彫りにします。

まず、3つのテスト工程の主な違いを以下の表にまとめます。

| テスト工程 | 目的 | 観点(何を見るか) | 主な担当者 | 視点 |

|---|---|---|---|---|

| 結合テスト | モジュール間の連携・インターフェースの検証 | モジュール間のデータ受け渡し、API連携、処理のシーケンスが設計通りか | 開発チーム(プログラマー) | 開発者視点(内部の作り) |

| システムテスト | システム全体の要件充足度の検証 | 機能要件、非機能要件(性能、セキュリティ等)が要件定義通りか | 開発チーム、品質保証(QA)チーム | ユーザー視点(全体の振る舞い) |

| 総合テスト(受け入れテスト) | 実業務で利用可能かどうかの検証 | 実際の業務シナリオに沿った操作性、業務フローとの整合性 | 発注者、エンドユーザー | 業務担当者視点(実用性) |

この表を踏まえ、それぞれのテストとの違いをより詳しく見ていきましょう。

結合テストとの違い

結合テストとシステムテストの最も大きな違いは、「視点」と「範囲」にあります。

- 視点の違い:内部構造 vs. 全体の振る舞い

結合テストは、単体テストを終えた複数のモジュール(部品)を組み合わせて、それらが設計通りに連携して動作するかを確認するテストです。主な関心事は、モジュール間のインターフェース、つまりデータの受け渡しが正しく行われるか、関数やAPIが正しく呼び出されるか、といった「内部の作り」にあります。これは、システムを構築する開発者側の視点に立ったテストと言えます。一方、システムテストは、すべてのモジュールが結合されたシステム全体を対象とし、その「外から見た振る舞い」が要件定義を満たしているかを確認します。内部のプログラムがどのように連携しているかは意識せず、あたかもエンドユーザーのようにシステムを操作し、機能や性能が期待通りであるかを評価します。これは、システムを利用するユーザー側の視点に立ったテストです。システムテストでは、開発者視点からユーザー視点への大きな転換が行われます。

- 範囲の違い:モジュール群 vs. システム全体

結合テストが対象とする範囲は、連携する機能を持つモジュールのグループです。例えば、ECサイトにおいて「商品検索機能」と「商品一覧表示機能」の連携を確認するのが結合テストです。それに対して、システムテストの範囲は、ソフトウェアだけでなく、それが動作するハードウェア、OS、ミドルウェア、ネットワーク、連携する外部システムなど、本番環境に限りなく近い環境全体を含みます。先のECサイトの例で言えば、ユーザーがサイトにアクセスし、会員登録を行い、商品を検索し、カートに入れ、外部の決済サービスと連携して購入を完了し、注文確認メールが正しく送信されるまで、という一連のシナリオを、実際の利用環境を想定したサーバー上で検証します。このように、テスト対象となる環境の広さが根本的に異なります。

まとめると、結合テストは「部品同士がうまく繋がっているか」を開発者視点で見るテスト、システムテストは「組み上がった完成品が、お客様の注文通りに動くか」をユーザー視点で見るテスト、と捉えると分かりやすいでしょう。

総合テスト(受け入れテスト)との違い

システムテストと総合テスト(UAT: User Acceptance Test、受け入れテストとも呼ばれる)は、どちらもシステム全体を対象とするユーザー視点のテストであるため、特に混同されやすい工程です。しかし、その「目的」と「責任の主体」が決定的に異なります。

- 目的の違い:「要件通りか」 vs. 「業務で使えるか」

システムテストの目的は、「システムが、事前に合意した要件定義書や仕様書の通りに作られているか」を検証することです。あくまで評価の基準は「要件定義書」というドキュメントにあります。これは、開発側(受注側)が「我々は契約通りのものを作りました」ということを証明するためのテストです。一方、総合テストの目的は、「完成したシステムが、実際の業務で本当に使えるものになっているか」を最終確認することです。評価の基準は、実際の業務フローや現場の運用ルールにあります。たとえ要件定義書通りに作られていたとしても、「実際に使ってみたら操作が煩雑で業務効率が落ちる」「想定していなかった業務パターンに対応できない」といった問題が見つかることがあります。総合テストは、このような「要件定義の漏れや不備」も含めて、実用性を評価する場です。

- 責任の主体の違い:開発側 vs. 発注側

この目的の違いは、テストの実施主体にも反映されます。システムテストは、品質を保証する責任を負う開発側(ベンダーや自社の開発部門)が主体となって計画・実行します。対照的に、総合テストは、そのシステムを購入し、利用する発注側(クライアントや自社の業務部門)が主体となって実施します。実際にシステムを使うエンドユーザーが参加し、自分たちの日常業務をシミュレーションしながら操作性を確認します。このテストの結果をもって、発注者はそのシステムを「受け入れる(Accept)」かどうかの最終判断を下します。つまり、総合テストは、システムの所有権と責任が開発側から発注側へと正式に移管されるための検収プロセスとしての意味合いが強いのです。

要するに、システムテストは「約束通りの品物ができたかの確認(開発側による自己チェック)」であり、総合テストは「届いた品物が本当に欲しかったものか、使えるかの最終確認(顧客による検品)」と考えると、その役割の違いが明確になります。

システムテストの主な観点

システムテストを成功させるためには、どのような観点で品質を評価すべきかを明確に定義することが不可欠です。単に「正常に動く」ことを確認するだけでは不十分であり、多角的な視点からシステムの堅牢性や使いやすさを検証する必要があります。システムテストの観点は、大きく「機能要件」と「非機能要件」の2つに大別されます。

機能要件を満たしているか(機能テスト)

機能テストは、システムが要件定義書や仕様書で定められた「機能」を、過不足なく、かつ正確に実行できるかを確認するためのテストです。システムテストの中核をなす活動であり、「システムは約束通りの仕事をするか?」を検証します。

具体的には、以下のような項目をチェックします。

- 正常系テスト:

- ユーザー登録、ログイン、ログアウトが正常に行えるか。

- データの検索、登録、更新、削除(CRUD)が仕様通りに動作するか。

- 計算処理(例:消費税計算、合計金額計算)の結果は正しいか。

- 定められた業務フロー(例:申請→承認→完了)に沿って画面遷移やデータ更新が正しく行われるか。

- 帳票やレポートが正しいフォーマットと内容で出力されるか。

- 異常系テスト:

- 必須項目を未入力のまま登録しようとした際に、適切なエラーメッセージが表示されるか。

- 不正な形式のデータ(例:電話番号欄に文字列を入力)を入力した際に、システムがエラーを検知し、ハングアップしたりしないか。

- 権限のないユーザーが、管理者専用機能にアクセスしようとした際に、正しくアクセスが拒否されるか。

- 既に登録済みのIDで新規登録しようとした際に、重複エラーとして処理されるか。

機能テストを設計する際には、「同値分割法」や「境界値分析」といったテスト技法が用いられます。同値分割法は、同じような結果になると想定される入力値のグループから代表的な値を選んでテストする手法です。境界値分析は、仕様の境界となる値(例:「10文字まで入力可能」なら9文字、10文字、11文字)とその周辺を重点的にテストする手法で、バグが潜んでいる可能性が高い箇所を効率的に見つけ出すのに役立ちます。

機能テストの目的は、ユーザーが期待する基本的な動作を保証し、システムの信頼性の土台を築くことにあります。

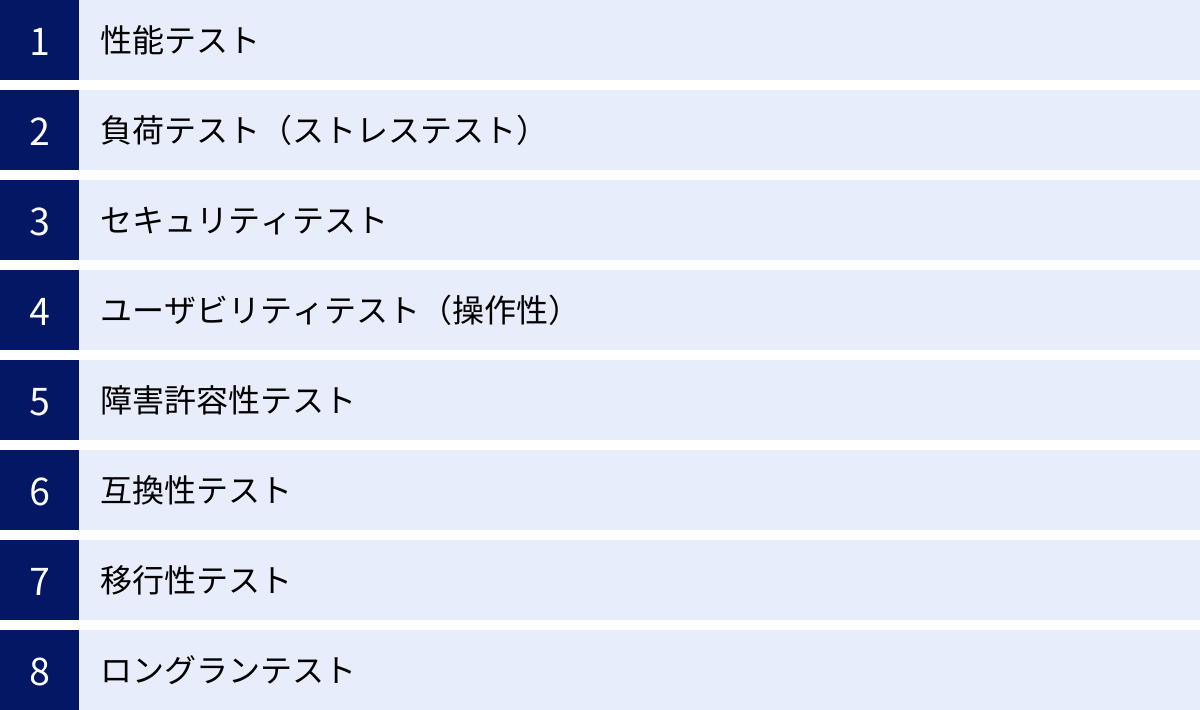

非機能要件を満たしているか(非機能テスト)

非機能テストは、システムの「機能」そのものではなく、性能、信頼性、セキュリティといった「品質特性」が要件を満たしているかを確認するテストです。機能がすべて正しくても、レスポンスが遅かったり、すぐにシステムダウンしたり、情報が漏れたりするようでは、ユーザーは安心して使うことができません。非機能テストは、システムの「使いやすさ」や「安心感」、「安定性」を担保する上で極めて重要な役割を果たします。

非機能テストには、以下のような様々な種類が含まれます。

性能テスト

目的: システムの応答時間(レスポンスタイム)や単位時間あたりの処理能力(スループット)が、要件として定められた目標値を満たしているかを確認します。

具体例:

- 「Webページの表示時間は、平均3秒以内であること」

- 「検索ボタンをクリックしてから、結果が表示されるまでの時間は2秒以内であること」

- 「1分間に1,000件の注文トランザクションを処理できること」

なぜ重要か: ユーザーは待たされることを嫌います。表示が遅いWebサイトは離脱率が高まり、ビジネス機会の損失に直結します。性能テストは、快適なユーザー体験を提供するための必須のテストです。

負荷テスト(ストレステスト)

目的: システムに高い負荷をかけた状態での性能や動作を検証します。負荷テストは、通常時やピーク時に想定される負荷(例:同時アクセス1,000人)をかけて、性能要件を満たし続けるかを確認します。一方、ストレステストは、システムの限界を知るために、想定を超える非常に高い負荷をかけ続け、どこまでの負荷に耐えられるのか、また限界を超えた際に急にダウンするのではなく、安全に処理を停止(縮退)できるかなどを確認します。

具体例:

- ECサイトのセール開始時に想定される最大同時アクセス数の1.5倍の負荷をかけ、サーバーがダウンしないか、レスポンスが極端に悪化しないかを確認する。

- システムに徐々に負荷をかけていき、CPU使用率が100%に達するポイントや、レスポンスが著しく悪化し始めるスループット値を特定する。

なぜ重要か: アクセスが集中した際にシステムが停止してしまうと、大きな売上機会の損失や信用の失墜につながります。負荷テストは、システムのキャパシティを把握し、安定稼働を保証するために不可欠です。

セキュリティテスト

目的: システムに脆弱性がないか、悪意のある第三者からの攻撃(サイバー攻撃)に対して十分な防御能力があるかを確認します。不正アクセス、データの改ざん、情報漏洩といったリスクを未然に防ぎます。

具体例:

- SQLインジェクション: 不正なSQL文を入力してデータベースを不正に操作しようとする攻撃を防げるか。

- クロスサイトスクリプティング(XSS): 悪意のあるスクリプトを埋め込み、ユーザーの情報を盗み取ろうとする攻撃を防げるか。

- アクセス制御: ログインしていないユーザーや権限のないユーザーが、機密情報や他人の個人情報にアクセスできないようになっているか。

なぜ重要か: 情報漏洩などのセキュリティインシデントは、企業に金銭的な損害だけでなく、社会的信用の失墜という計り知れないダメージを与えます。セキュリティテストは、企業と顧客の情報を守るための生命線です。

ユーザビリティテスト(操作性)

目的: ユーザーにとって、システムが直感的で分かりやすく、ストレスなく操作できるかを評価します。

具体例:

- 初めてシステムを使うユーザーが、マニュアルを見なくても目的の操作(例:商品購入)を完了できるか。

- エラーが発生した際に表示されるメッセージが、ユーザーにとって分かりやすく、次に行うべき行動を示唆しているか。

- ボタンやメニューの配置、画面遷移の流れは論理的で、迷うことがないか。

なぜ重要か: 使いにくいシステムは、ユーザーに敬遠されたり、操作ミスを誘発して業務効率を低下させたりします。ユーザビリティの高いシステムは、顧客満足度の向上や業務の生産性向上に直接貢献します。

障害許容性テスト

目的: システムを構成する一部のコンポーネント(サーバー、ネットワーク機器など)に障害が発生しても、システム全体が停止することなく、サービスを継続できるか(フォールトトレランス)、または予備のシステムに処理を自動で引き継げるか(フェイルオーバー)を確認します。

具体例:

- Webサーバーが2台で冗長化されている構成で、1台のサーバーを意図的に停止させた際に、もう1台のサーバーだけでサービスが継続されるか。

- データベースサーバーへの接続が切れた際に、システムがクラッシュするのではなく、適切なエラーページを表示して安全に待機するか。

なぜ重要か: 現代のシステムには24時間365日の連続稼働が求められることが多く、ハードウェア障害などによるサービス停止は許容されません。障害許容性テストは、システムの可用性と信頼性を高めるために行われます。

互換性テスト

目的: ターゲットユーザーが利用するであろう、様々な環境(OS、Webブラウザ、デバイスなど)の組み合わせで、システムがレイアウト崩れや機能不全を起こさずに正常に動作するかを確認します。

具体例:

- OS: Windows, macOS, Linux

- Webブラウザ: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edgeの最新版および過去の主要バージョン

- デバイス: PC(異なる画面解像度)、スマートフォン(iOS, Android)、タブレット

なぜ重要か: ユーザーの利用環境は多種多様です。特定の環境でしか正しく動作しないシステムは、多くの潜在顧客を失うことになります。互換性テストは、幅広いユーザーに一貫した体験を提供するために必要です。

移行性テスト

目的: 旧システムから新システムへデータを移行する際に、データが欠損・破損・文字化けなどを起こすことなく、正確かつ完全に移行できるかを確認します。

具体例:

- 旧システムの顧客マスタをエクスポートし、新システムにインポートした際に、全件数が正しく移行されているか。

- 氏名や住所などのテキストデータに文字化けが発生していないか。

- 日付や金額などのデータ型が正しく変換され、新システムで正常に扱えるか。

なぜ重要か: システムリプレイスにおいて、データ移行の失敗はプロジェクトの失敗に直結します。過去の貴重なデータを失うことなく、新しいシステムで活用し続けるために、移行性テストは極めて重要です。

ロングランテスト

目的: システムを長時間(例:24時間、72時間など)連続で稼働させ続けた場合に、パフォーマンスの低下やリソースの枯渇といった問題が発生しないかを確認します。

具体例:

- システムに一定の負荷をかけながら数日間稼働させ続け、メモリ使用量が徐々に増加し続ける「メモリリーク」が発生していないかを監視する。

- 長時間稼働後も、レスポンスタイムが初期状態と変わらず維持されているかを確認する。

なぜ重要か: メモリリークなどの問題は、短時間のテストでは顕在化しにくいですが、本番環境で長期間稼働するうちに深刻化し、最終的にシステムダウンを引き起こす原因となります。ロングランテストは、システムの長期的な安定性を保証するために行われます。

システムテストで使われるその他のテスト手法

これまで解説してきた機能テストや非機能テストといった「観点」に加え、システムテストの品質と効率を高めるためには、いくつかの重要な「手法」が用いられます。ここでは、システムテストの現場で頻繁に登場する代表的なテスト手法について解説します。

回帰テスト(リグレッションテスト)

回帰テスト(リグレッションテスト)とは、プログラムに何らかの変更(不具合の修正や新機能の追加など)を加えた際に、その変更によって、これまで正常に動作していた既存の機能に悪影響(不具合)が出ていないかを確認するためのテストです。英語の “Regression”(後戻り、退行)が語源であり、システムの品質が意図せず低下してしまう「デグレード」を防ぐことを目的とします。

ソフトウェア開発において、「バグを修正したら、別の箇所で新たなバグが生まれた」という経験は、多くの開発者が体験することです。コードの修正は、開発者が意図しない副作用を生むリスクを常にはらんでいます。例えば、ある共通部品のロジックを少し変更しただけで、その部品を利用している全く別の複数の機能が、予期せぬ動作をしてしまうことがあります。

このような事態を防ぐため、回帰テストは開発サイクルの中で繰り返し実施されます。

- 不具合を1つ修正するたび

- 新しい機能を追加するたび

- 仕様変更に対応するたび

回帰テストの対象範囲は、変更箇所の影響範囲を分析して決定されますが、安全を期してシステム全体の主要な機能を網羅するテストケース群(リグレッションテストスイート)を実行することも少なくありません。

しかし、システムの規模が大きくなるにつれて、回帰テストの対象となるテストケースは膨大になり、そのすべてを手動で繰り返し実行するのは、時間的にもコスト的にも非現実的になります。そのため、回帰テストはテスト自動化と非常に相性が良いとされています。一度テストスクリプトを作成してしまえば、ボタン一つで何度でも同じテストを高速かつ正確に実行できるため、開発者は安心してコードの変更に集中できます。回帰テストは、システムの品質を維持し、安心して機能追加や改善を続けるための「保険」のような存在と言えるでしょう。

デグレードチェック

デグレードチェックという言葉も、テストの文脈でよく使われます。これは「デグレード(品質低下)が発生していないかチェックすること」そのものを指す行為や概念です。

回帰テストとデグレードチェックの関係は、「手段」と「目的」の関係と捉えることができます。

- デグレードチェック(目的): ソフトウェアの品質が以前の状態より低下していないかを確認すること。

- 回帰テスト(手段): デグレードチェックという目的を達成するために実施される、具体的なテスト活動。

現場では、この二つの言葉はほぼ同義で使われることも多く、「次のリリース前にデグレードチェックしておいて」といった指示は、実質的に「回帰テストを実施して、意図しない不具合がないか確認してほしい」という意味で使われるのが一般的です。

デグレードには、以下のような様々な種類があります。

- 機能の不具合: これまで動いていた機能が動かなくなった。

- 性能の劣化: レスポンスが以前より遅くなった。

- ユーザビリティの低下: 操作性が悪くなった、UIが分かりにくくなった。

- セキュリティレベルの低下: 新たな脆弱性が生まれてしまった。

デグレードチェックの徹底は、アジャイル開発のように短いサイクルで頻繁にリリースを繰り返す開発スタイルにおいて、特に重要度を増します。 頻繁な変更が加えられる中でも、常に一定以上の品質を保ち続けるための生命線となるのです。

ブラックボックステスト

ブラックボックステストは、テスト対象の内部構造(ソースコードやデータベースの設計など)を一切考慮せず、外部から見た仕様、つまり「入力に対してどのような出力が返ってくるか」だけに着目して、システムの振る舞いを検証するテスト手法です。テスト対象を「中身が見えない黒い箱(ブラックボックス)」に見立てることから、この名前が付けられています。

テスト担当者は、プログラムがどのようなロジックで書かれているかを知る必要はありません。必要なのは、要件定義書や仕様書に書かれた「システムの振る舞いに関する約束事」だけです。例えば、「有効なユーザーIDとパスワードを入力したら、ログインできること」「存在しない商品IDを検索したら、『商品が見つかりません』と表示されること」といった仕様に基づいてテストケースを作成し、実行します。

このブラックボックステストは、システムテストの基本的なアプローチとして中心的に用いられます。 なぜなら、システムテストの視点は「ユーザー視点」であり、ユーザーはシステムの内部構造など知らずに利用するからです。システムテストでは、ユーザーがシステムに対して行うであろう操作をシミュレーションし、その結果がユーザーの期待(=仕様)通りであるかを確認することが求められます。これはまさにブラックボックステストのアプローチそのものです。

ブラックボックステストの主な利点は以下の通りです。

- 客観性の確保: 開発者の実装の意図に引きずられることなく、純粋に仕様に基づいてテストできるため、客観的な評価が可能です。

- 専門知識の不要: プログラミングの知識がなくても、仕様書を読み解く能力があればテストを実施できるため、QA担当者や、場合によっては業務部門の担当者でもテストに参加できます。

- ユーザー視点の欠陥発見: 開発者が見落としがちな、ユーザーの直感に反するような仕様の矛盾や使いにくさを発見しやすいです。

なお、ブラックボックステストの対義語として「ホワイトボックステスト」があります。これは、システムの内部構造を理解した上で、プログラムのすべての命令や分岐を網羅するようにテストする手法です。主に、開発者自身が実施する単体テストの工程で用いられます。

システムテストにおいては、基本的にはブラックボックステストが主体となりますが、性能問題の原因特定や特定のロジックの検証など、必要に応じてホワイトボックス的な観点を加えてテストすることもあります。

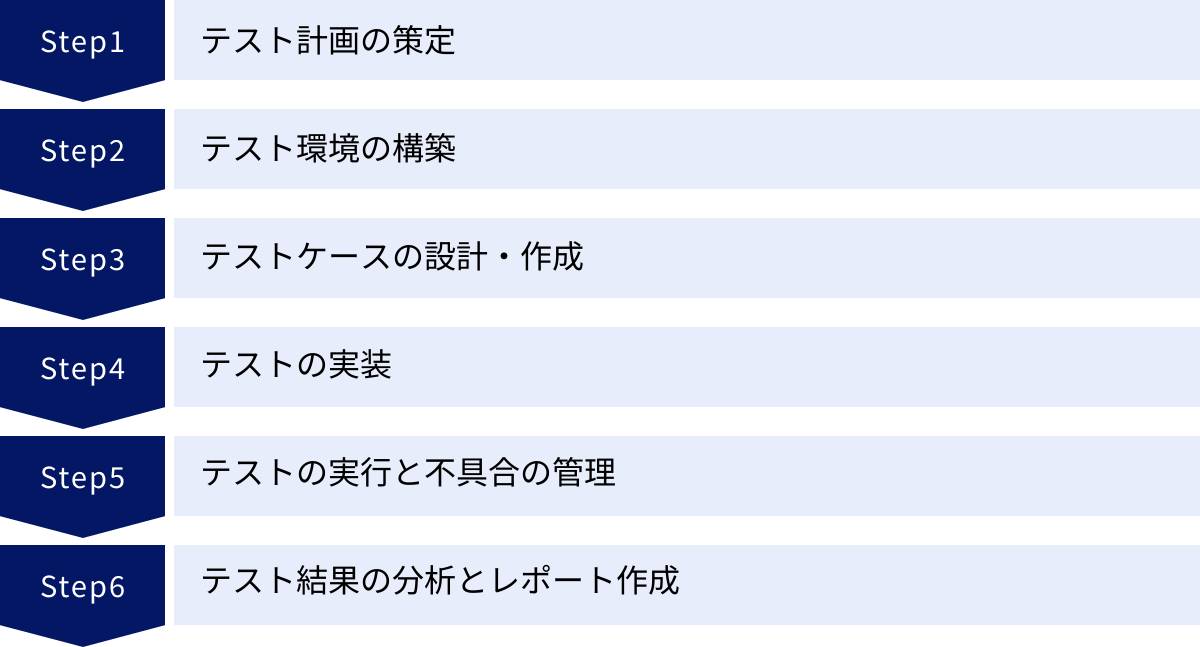

システムテストの進め方(6ステップ)

効果的なシステムテストは、場当たり的に行うものではなく、明確な計画とプロセスに基づいて体系的に進める必要があります。ここでは、一般的なシステムテストのプロジェクトが、どのような流れで進められるのかを6つのステップに分けて具体的に解説します。このプロセスを着実に踏むことが、テストの品質と効率を大きく左右します。

① テスト計画の策定

テストプロセス全体の出発点であり、最も重要なステップが「テスト計画の策定」です。この段階では、システムテストの全体像を定義し、プロジェクト関係者全員の目線を合わせ、共通認識を形成します。ここで立てられた計画が、後続のすべての活動の道しるべとなります。計画が曖昧だと、手戻りや混乱を招き、プロジェクトの失敗に直結しかねません。

テスト計画書に盛り込むべき主要な項目は以下の通りです。

- テストの目的とゴール: なぜこのテストを行うのか、何を達成すればテストが成功と言えるのかを明確にします。(例:「本番リリースに向けて、システムの品質が要求水準に達していることを確認し、リリース可否を判断する」)

- テストの範囲: どの機能をテストし、どの機能はテストしないのか(対象外範囲)を定義します。テスト対象のシステム、ハードウェア、ソフトウェア、連携する外部システムなどを具体的に明記します。

- テストのアプローチと観点: 機能テスト、性能テスト、セキュリティテストなど、どの観点でテストを行うかを定義し、それぞれの重点項目を定めます。

- テストの体制と役割: テストマネージャー、テストリーダー、テスターなど、誰がどのような役割を担うのかを明確にします。不具合発見時の報告フローや、開発チームとの連携方法も定めます。

- スケジュール: テスト計画、環境構築、テスト設計、テスト実行、レポート作成といった各フェーズの開始日と終了日を定めたマスタースケジュールを作成します。開発スケジュールとの依存関係も考慮します。

- テスト環境: テストに使用するサーバーのスペック、OS、ミドルウェアのバージョン、ネットワーク構成などを定義します。テストデータの準備方針についても記載します。

- 使用ツール: テスト管理や不具合管理、テスト自動化に使用するツールを明記します。

- 終了基準(完了条件): 「どの状態になったらシステムテストを完了とするか」を事前に定義します。これは非常に重要です。例えば、以下のような基準が設定されます。

- 計画したテストケースの実行率が98%以上

- 致命的な不具合が0件であること

- 重要な不具合の未修正件数が3件以下であること

- 性能テストの目標値をすべてクリアしていること

この計画段階の質が、システムテスト、ひいてはプロジェクト全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

② テスト環境の構築

テスト計画が固まったら、次はその計画に基づいて、実際にテストを実施するための「テスト環境」を構築します。テスト環境の質は、テスト結果の信頼性に直接影響します。

テスト環境を構築する上で最も重要な原則は、可能な限り本番環境に近い構成にすることです。本番環境とテスト環境の間に差異(ハードウェアのスペック、OSやミドルウェアのバージョン、ネットワーク設定など)が大きいと、テスト環境では発見されなかった不具合が、リリース後に本番環境で発生するリスクが高まります。

環境構築には、以下のような作業が含まれます。

- ハードウェアの準備: サーバー、ストレージ、ネットワーク機器などを用意します。クラウドサービスを利用することも一般的です。

- ソフトウェアのインストール: OS、データベース、Webサーバー、アプリケーションサーバーなどのミドルウェアをインストールし、本番環境に合わせて設定します。

- テスト対象システムのデプロイ: 開発チームから提供された、テスト対象のアプリケーションをサーバーに配置します。

- テストデータの準備: テストを効果的に行うためには、質の高いテストデータが不可欠です。本番データをマスキング(個人情報などを匿名化)して使用する場合や、テストデータ生成ツールを使って大量のデータを作成する場合があります。正常系・異常系の両方のテストができるよう、多様なパターンのデータを用意することが重要です。

環境構築は専門的な知識を要し、時間もかかる作業ですが、ここを疎かにすると、後工程で得られるテスト結果の価値が大きく損なわれてしまいます。

③ テストケースの設計・作成

テスト環境の準備と並行して、システムテストの具体的な内容を定義する「テストケースの設計・作成」を進めます。これは、「何を、どのようにテストし、何をもってOKとするか」を詳細に記述した、テストの設計図兼手順書を作成する作業です。

テストケースは、主に要件定義書や仕様書をインプットとして作成されます。抜け漏れや重複がないように、体系的にテスト項目を洗い出す必要があります。

テストケースに含めるべき基本的な項目は以下の通りです。

- テストケースID: 各ケースを一位に識別するための番号。

- テストの目的/観点: このテストで何を確認したいのか(例:ログイン機能の正常系テスト)。

- 前提条件: テストを実施するための事前準備(例:テスト用ユーザーが登録済みであること)。

- テスト手順: テスターが実行する操作を、誰が見ても同じように再現できるよう、具体的かつ順を追って記述します。

- 入力データ: テスト手順の中で使用する具体的なデータ。

- 期待結果: テスト手順を実行した結果、システムがどのように振る舞うべきかを具体的に記述します。(例:「『ようこそ〇〇さん』というメッセージが表示され、マイページに遷移すること」)

- 実施結果: 実際にテストを実施した後に、OKかNGかを記録する欄。

良いテストケースを設計するためのポイントは、機能要件・非機能要件の観点を網羅し、正常系だけでなく、ユーザーがやりがちな間違いや意図しない操作といった異常系のシナリオも十分に考慮することです。前述した「同値分割法」や「境界値分析」などの技法を活用することで、やみくもにテストするよりもはるかに効率的かつ効果的に不具合を発見できます。

④ テストの実装

作成したテストケースを実行可能な状態に準備する工程を「テストの実装」と呼びます。この工程の内容は、手動テストか自動テストかによって異なります。

- 手動テストの場合: 作成したテストケースをExcelのシートや、後述するテスト管理ツールに入力し、テスターが参照しやすい形式の「テスト仕様書」や「テスト手順書」として整備します。

- 自動テストの場合: テスト自動化ツールやプログラミング言語(Python、Javaなど)を用いて、テストケースの手順を自動で実行する「テストスクリプト」を作成(コーディング)します。このスクリプトが、人間に代わってブラウザを操作したり、APIを呼び出したりします。

テスト自動化は初期コストがかかりますが、特に回帰テストのように何度も繰り返し実行するテストにおいては、長期的には大幅な工数削減と品質向上に繋がります。

⑤ テストの実行と不具合の管理

いよいよ、準備した環境とテストケースを使って、実際にテストを実行していくステップです。

- テストの実行: テスターはテストケースの手順に従ってシステムを操作し、実際の結果が期待結果と一致するかどうかを確認します。結果は、OK、NG、保留(環境の問題などでテストが実施できない場合)などとして、テスト管理ツールやExcelシートに正確に記録していきます。NGだった場合は、その証拠(エビデンス)としてスクリーンショットやログを取得することも重要です。

- 不具合の管理: テストで不具合(バグ)が発見された場合、それは開発チームに修正を依頼しなければなりません。そのために、発見した不具合を不具合管理システム(BTS: Bug Tracking System)や課題管理ツール(Redmine, Jiraなど)に登録します。不具合報告には、以下の情報を正確に記載することが極めて重要です。

- タイトル: 不具合の内容が簡潔にわかる見出し。

- 発生環境: OS、ブラウザのバージョンなど。

- 再現手順: 誰でもその不具合を100%再現できるような、詳細な手順。

- 実際の結果: 実際に何が起きたか。

- 期待した結果: 本来はどうあるべきだったか。

- 重要度/深刻度: ビジネスへの影響度(致命的、重要、軽微など)。

- エビデンス: スクリーンショットやログファイル。

開発チームは、登録された不具合を修正し、修正が完了したらテスターに通知します。テスターは、その修正が正しく行われたかを確認する「確認テスト」を実施し、問題がなければ不具合報告をクローズします。この「テスト実行 → 不具合報告 → 修正 → 確認テスト」というサイクルを、テスト期間中に何度も繰り返します。

⑥ テスト結果の分析とレポート作成

テスト期間が終了し、事前に定めた「終了基準」を満たしたら、最後にテスト活動全体の結果をまとめて分析し、関係者に報告する「テスト完了報告書」を作成します。

この報告書は、プロジェクトのステークホルダー(経営層、プロジェクトマネージャー、クライアントなど)が、システムをリリースするかどうかの最終的な意思決定を下すための重要な判断材料となります。

報告書には、通常、以下のような内容が含まれます。

- テスト概要: テスト期間、体制、対象範囲など。

- テスト結果サマリー: テストケースの総数、実行数、OK/NGの内訳、消化率など。

- 不具合分析: 発見した不具合の総件数、重要度別の件数推移(グラフ化すると分かりやすい)、機能別の不具合発生傾向など。

- 残存不具合リスト: リリース時点で未修正のまま残っている不具合の一覧と、その影響度、回避策。

- 品質評価: テスト結果全体を俯瞰し、「当初の品質目標を達成できたか」「現状の品質レベルはどの程度か」といった定性的な評価を記述します。

- リリース可否の提言: テストチームとして、現状の品質でリリースしても問題ないか、あるいはリスクがあるかを提言します。

この報告をもって、一連のシステムテストプロセスは完了となります。そして、この客観的なデータに基づき、プロジェクトは次のステップ(受け入れテストや本番リリース)へと進むのです。

システムテストでよくある課題

システムテストはソフトウェアの品質を保証する上で不可欠な工程ですが、多くのプロジェクトで様々な課題に直面するのも事実です。これらの課題を事前に認識し、対策を講じることが、テストを円滑に進める鍵となります。ここでは、特に頻繁に見られる2つの大きな課題について掘り下げていきます。

テストの工数やコストが増大する

システムテストにおいて最も顕著な課題の一つが、想定以上に工数(時間)やコストが膨らんでしまうことです。この問題は、複数の要因が絡み合って発生します。

- 前工程の遅延のしわ寄せ:

システムテストは、開発プロセスの最終盤に位置づけられています。そのため、要件定義、設計、実装といった前工程で発生した遅れは、すべて最終工程であるシステムテストの期間を圧迫する形で影響します。スケジュールが遅延している状況で、「リリース日は動かせない」となると、本来確保すべきだったテスト期間が削られ、テストが不十分なままリリースせざるを得ないという事態に陥りがちです。逆に、品質を担保するために十分なテストを行おうとすれば、残業や人員の追加投入が必要となり、コストが増大します。 - システムの複雑化に伴うテストケースの爆発的な増加:

現代のシステムは、機能が多岐にわたり、外部サービスとの連携も複雑化しています。システムの機能や画面が増えれば増えるほど、検証すべき組み合わせは指数関数的に増加します。例えば、OSが3種類、ブラウザが4種類、ユーザー権限が5種類ある場合、単純計算でも 3 × 4 × 5 = 60通りの組み合わせをテストする必要が出てきます。これらすべての組み合わせに対してテストケースを作成し、実行するには膨大な工数がかかります。 - 回帰テストの負担増:

開発が進み、機能が追加されたり不具合が修正されたりするたびに、既存機能への影響を確認する回帰テストが必要になります。プロジェクトの終盤になるほど、システムの規模は大きくなり、回帰テストで確認すべき範囲も広がっていきます。これをすべて手動で実施しようとすると、テスト担当者は同じようなテストを何度も繰り返すことになり、時間的な負担だけでなく、精神的な疲労も大きくなります。結果として、テストの精度が低下し、不具合を見逃す原因にもなりかねません。 - テスト環境の構築・維持コスト:

システムテストでは、本番環境に限りなく近いテスト環境を準備する必要があります。高性能なサーバーや高価なソフトウェアライセンス、ストレージなど、環境の構築と維持には相応のコストがかかります。特に、複数のプロジェクトで環境を共有している場合、バージョン管理や利用スケジュールの調整が複雑になり、管理コストが増大することもあります。

これらの要因が重なり合うことで、システムテストの工数とコストは、当初の見積もりを大幅に超えてしまうリスクを常に抱えています。

テストを担当するエンジニアが不足する

もう一つの深刻な課題が、質の高いテストを遂行できる専門的なスキルを持ったエンジニアが不足していることです。この人材不足は、いくつかの背景によって引き起こされています。

- テスト専門人材の育成不足:

日本のIT業界では、長らく開発(プログラミング)が花形のキャリアパスと見なされ、テストは「開発ができない人がやる仕事」「単調な作業」といったネガティブなイメージを持たれがちでした。その結果、企業内でテストの専門家(QAエンジニア、テストエンジニア)を体系的に育成する文化が根付かず、専門スキルを持つ人材の供給が需要に追いついていない状況があります。 - 開発スキルとテストスキルの違い:

優れた開発者が、必ずしも優れたテストエンジニアであるとは限りません。開発者に求められるのは「仕様通りに正しく作り上げるスキル」ですが、テストエンジニアには「仕様の裏をかき、開発者が想定していないような使い方でシステムを壊しにいくスキル」や「ユーザーの視点に立って使いにくさを見つけ出すスキル」が求められます。この「作り手の論理」と「壊し手の論理」は思考のベクトルが異なるため、両方を高いレベルで兼ね備えた人材は稀です。 - 求められる幅広い知識と属人化:

効果的なシステムテストを行うには、プログラミングの知識だけでなく、テスト対象となるシステムの業務知識、テスト設計技法、各種ツールの知識、インフラに関する知識など、非常に幅広いスキルセットが要求されます。これらの知識をすべて持つ人材は限られており、特定の「テストに詳しい人」に業務が集中し、その人がいないとテストが進まないという「属人化」の状態に陥りやすいです。属人化は、品質のばらつきや、担当者の退職によるノウハウの喪失といったリスクを生み出します。 - モチベーションの維持の難しさ:

テスト実行、特に手動での回帰テストは、繰り返し作業が多くなりがちで、モチベーションを高く維持することが難しい側面があります。不具合を見つけることは重要ですが、心理的には他人の作ったものの欠点を指摘する行為であり、開発チームとの関係性にも気を遣う必要があります。

このように、工数・コストの増大と専門人材の不足は、システムテストが抱える根深い課題です。これらの課題を放置すれば、システムの品質低下、リリース遅延、プロジェクトの失敗に直結するため、プロジェクトマネージャーや組織は、これらの課題に対する有効な打ち手を講じる必要があります。

システムテストを効率化する2つの方法

前述した「工数・コストの増大」や「エンジニア不足」といった課題を克服し、限られたリソースの中で高品質なシステムテストを実現するためには、戦略的な効率化が不可欠です。ここでは、そのための代表的な2つのアプローチを紹介します。

① テスト効率化ツールを活用する

テクノロジーの力を借りて、手作業による非効率な部分を改善するのは、最も効果的な方法の一つです。特に「テスト管理ツール」と「テスト自動化ツール」の導入は、システムテストの生産性を大きく向上させる可能性があります。

テスト管理ツール

テスト管理ツールは、テスト計画、テストケース、テスト結果、不具合情報といった、テストに関するあらゆる情報を一元的に管理するためのプラットフォームです。多くのプロジェクトでいまだに使われているExcelによる管理と比較すると、そのメリットは明らかです。

- メリット:

- 進捗状況のリアルタイムな可視化: 各テストケースの実行状況(未着手、実施中、OK、NG)がダッシュボードなどでリアルタイムに集計・可視化されます。これにより、テストマネージャーは全体の進捗を正確に把握し、遅延などの問題に迅速に対応できます。Excelのように、各担当者から進捗報告を集めて手作業で集計する必要がなくなります。

- 情報共有の円滑化とトレーサビリティの確保: テストケースと不具合情報を紐づけて管理できます。例えば、ある不具合がどのテストケースで発見されたのか、その不具合が修正された後、どのテストケースで再確認したのか、といった関連性を簡単に追跡できます。これにより、関係者間の情報共有がスムーズになり、なぜそのテストを行ったのか、なぜその不具合が起きたのかという証跡(トレーサビリティ)が確保されます。

- テスト資産の再利用: 作成したテストケースはツール内に資産として蓄積されます。次回のバージョンアップや類似プロジェクトの際に、過去のテストケースを流用・改変して再利用することが容易になり、テスト設計の工数を大幅に削減できます。

テスト管理ツールを導入することで、テストプロセス全体が体系化され、属人的な管理から脱却することができます。

テスト自動化ツール

テスト自動化ツールは、これまで人間が手動で行っていたテスト操作(Webブラウザのクリックや文字入力、APIの実行など)を、スクリプトによって自動で実行させるためのツールです。特に、何度も繰り返し実施する必要があるテストにおいて、絶大な効果を発揮します。

- メリット:

- 回帰テストの劇的な効率化: テスト自動化の最も大きな導入効果が得られるのが回帰テストです。一度スクリプトを作成してしまえば、何百、何千というテストケースを、人間よりも遥かに高速かつ正確に、何度でも実行できます。これにより、開発者は「変更を加えたら、夜間に自動テストを流しておき、朝出社したら結果を確認する」といった開発サイクルを実現でき、デグレードの恐怖から解放されます。

- コスト削減と開発スピードの向上: 手動テストにかかっていた膨大な人件費を削減できます。また、夜間や休日など、人間が稼働していない時間帯にもテストを実行できるため、フィードバックのサイクルが早まり、結果として開発全体のスピードアップに貢献します。

- ヒューマンエラーの撲滅: 人間が手作業でテストを行う限り、手順の飛ばしや確認ミスといったヒューマンエラーを完全になくすことは困難です。自動テストは、プログラムされた通りに寸分違わず実行されるため、テストの信頼性と一貫性が向上します。

- 注意点:

ただし、テスト自動化は万能薬ではありません。初期のツール導入コストや、テストスクリプトを作成・保守するための学習コストがかかります。また、UIが頻繁に変更される機能や、一度しか実行しないようなテストを自動化するのは費用対効果が合いません。「何を自動化し、何を手動で行うか」という戦略的な判断が重要になります。

② テスト業務をアウトソーシングする

もう一つの有効な方法は、システムテストの業務そのものを、専門知識と豊富なリソースを持つ外部の専門企業に委託(アウトソーシング)することです。これにより、社内のリソース不足を補い、テストの品質を向上させることができます。

- メリット:

- 高度な専門性の活用: テスト専門企業には、最新のテスト技法やツールに精通し、様々な業界・種類のシステムのテスト経験を持つQAエンジニアが多数在籍しています。自社で育成するのが難しい高度な専門知識とノウハウを活用することで、より高品質で網羅性の高いテストが期待できます。

- コア業務へのリソース集中: 社内の貴重なエンジニアリソースを、本来注力すべき新機能の開発やアーキテクチャ設計といったコア業務に集中させることができます。テスト業務を切り離すことで、開発チームは開発に専念でき、全体の生産性が向上します。

- 第三者視点による客観性の確保: 開発者自身がテストを行うと、どうしても「こう動くはずだ」という思い込みから、特定の不具合を見逃してしまうことがあります。開発プロセスから独立した第三者がテストを行うことで、ユーザー視点に立った客観的で公平な評価が可能になり、仕様の矛盾や思い込みによる不具合を発見しやすくなります。

- リソースの柔軟な確保: プロジェクトのテストフェーズは、一時的に多くの人員が必要となります。アウトソーシングを活用すれば、テストのピーク時だけ必要な数のエンジニアを確保し、プロジェクトが終了すれば契約を終えるといった、柔軟なリソース配分が可能です。自社でテストのためだけに正社員を抱える必要がなくなります。

- 注意点:

アウトソーシングを成功させるためには、委託先との密なコミュニケーションが不可欠です。システムの仕様や業務内容を正確に伝え、進捗を共有し、発見された不具合について議論する、といった連携体制をしっかりと構築する必要があります。また、当然ながら外部委託コストが発生するため、内製する場合のコストと比較検討することが重要です。

これらの効率化手法を単独で、あるいは組み合わせて活用することで、システムテストが抱える課題を乗り越え、品質と生産性の両方を高めることが可能になります。

まとめ

本記事では、ソフトウェア開発における品質保証の要である「システムテスト」について、その定義から目的、他のテストとの違い、主要な観点、具体的な進め方、そして効率化の手法に至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- システムテストとは、開発されたシステム全体が要件を満たしているかを確認する、リリース前の最後の砦です。 V字モデルにおける「要件定義」に対応し、システムを一つの完成品として、ユーザー視点で検証する工程です。

- その目的は、単なる不具合の発見に留まりません。①要件の充足性を証明し、②システム全体の品質を総合的に保証し、③潜在的なビジネスリスクを検出し、④リリース可否を判断するための客観的な材料を提供することにあります。

- 結合テストが「内部の作り(開発者視点)」を検証するのに対し、システムテストは「全体の振る舞い(ユーザー視点)」を検証します。また、総合テスト(受け入れテスト)が「業務で使えるか(発注者視点)」を判断するのに対し、システムテストは「要件通りか(開発側視点)」を証明する点で異なります。

- テストは「機能要件」と「非機能要件」の両面から、多角的な観点で実施することが極めて重要です。 性能、負荷、セキュリティ、ユーザビリティといった非機能面の品質が、システムの価値を大きく左右します。

- 効果的なテストは、①計画策定 → ②環境構築 → ③テストケース設計 → ④実装 → ⑤実行・不具合管理 → ⑥結果報告という計画的なプロセスに沿って進められます。

- 多くのプロジェクトが直面する「工数・コストの増大」や「専門エンジニアの不足」といった課題を乗り越えるためには、テスト管理・自動化ツールの活用や、専門企業へのアウトソーシングといった効率化のアプローチが有効です。

システムテストは、時に地味で根気のいる作業かもしれません。しかし、この工程を疎かにすれば、積み上げてきた開発の努力が水泡に帰し、ユーザーの信頼を失うことにもなりかねません。逆に、質の高いシステムテストを計画的に実施することは、ユーザーに安心して利用してもらえる高品質なサービスを提供し、ビジネスを成功に導くための最も確実な投資と言えるでしょう。

この記事が、システムテストの重要性への理解を深め、皆様のプロジェクトにおける品質向上の取り組みの一助となれば幸いです。