現代のウェブサイト制作において、「レスポンシブデザイン」は避けては通れない重要な概念です。スマートフォンやタブレット、PCなど、ユーザーが利用するデバイスは多岐にわたります。どのような環境からアクセスしても、ユーザーに快適な閲覧体験を提供することは、ビジネスの成果を左右する要素と言っても過言ではありません。

この記事では、レスポンシブデザインの基本的な概念から、その重要性、技術的な仕組み、具体的なメリット・デメリット、そして実践的な作り方までを網羅的に解説します。ウェブサイトの担当者や制作者、これからWeb業界を目指す方にとって、必ず押さえておくべき知識を体系的にまとめています。この記事を最後まで読めば、レスポンシブデザインの本質を理解し、自信を持ってプロジェクトに取り組めるようになるでしょう。

目次

レスポンシブデザインとは

レスポンシブデザイン(Responsive Web Design、略してRWD)とは、Webサイトを閲覧するユーザーのデバイスの画面サイズに応じて、ページのレイアウトやデザインを自動的に最適化して表示する手法のことです。この手法の最大の特徴は、PC、タブレット、スマートフォンといった異なるデバイスに対して、1つのHTMLファイルで対応できる点にあります。

従来、スマートフォンユーザー向けにWebサイトを最適化する場合、PC用のサイトとは別にスマートフォン専用のサイト(例えば、URLがexample.comに対してm.example.comのような形式)を用意するのが一般的でした。この方法では、PC用とスマートフォン用で2つのHTMLファイルが存在し、それぞれを管理・更新する必要がありました。

しかし、レスポンシブデザインでは、URLもHTMLファイルも1つだけです。CSS(カスケーディング・スタイル・シート)という、Webページの見た目を定義する言語を用いて、画面の横幅を基準に「この幅ならこのレイアウト」「この幅より狭いならこちらのレイアウト」といった具合に、表示スタイルを動的に切り替えます。

具体例を挙げてみましょう。

あるニュースサイトをPCの大きな画面で閲覧しているとします。このとき、画面は大きく3つのカラム(列)に分かれており、左にメニュー、中央に主要な記事、右に関連ニュースや広告が表示されているかもしれません。

次に、同じサイトをタブレットで開くと、レイアウトが変化し、メニューと主要記事の2カラム表示になります。右側にあった関連ニュースは、主要記事の下に移動しているかもしれません。

さらに、スマートフォンでアクセスすると、すべての要素が縦一列に並ぶ1カラムのレイアウトに変化します。メニューは画面上部の「ハンバーガーメニュー」(三本線のアイコン)の中に格納され、タップすると展開される仕組みになっているでしょう。

このように、1つのWebサイトが、閲覧環境(画面サイズ)に「応答(Respond)」して、その形を柔軟に変化させるのがレスポンシブデザインの本質です。これにより、ユーザーはどのデバイスを使っていても、文字が小さすぎて読めなかったり、ボタンが押しにくかったり、横にスクロールしないと全体が見えなかったりといったストレスを感じることなく、快適にコンテンツを閲覧できます。

この考え方は、2010年にイーサン・マルコッテ(Ethan Marcotte)氏によって提唱されて以来、Webデザインの主流となりました。その背景には、後述するスマートフォンの爆発的な普及と、それに伴うユーザーの閲覧環境の多様化があります。

レスポンシブデザインは、単に「スマートフォンでも見られるようにする」というレベルの話ではありません。「あらゆる画面サイズにおいて、最適なユーザー体験(UX)を提供する」という、より高度で本質的な目的を持った設計思想なのです。この「ワンソース・マルチユース(1つのソースを多目的に利用する)」という考え方は、Webサイトの管理効率を大幅に向上させるだけでなく、検索エンジンからの評価(SEO)にも良い影響を与えるため、現代のWebサイト制作における標準的な手法として広く採用されています。

なぜレスポンシブデザインが重要なのか

レスポンシブデザインが単なる流行ではなく、現代のWebサイトにとって「必須」とも言えるほど重要視されているのには、明確な理由があります。その背景には、ユーザーの行動様式の劇的な変化と、その変化に対応しようとする検索エンジンの進化があります。ここでは、レスポンシブデザインの重要性を決定づける2つの大きな要因、「スマートフォンの普及」と「Googleのモバイルファーストインデックス」について詳しく解説します。

スマートフォンの普及

現代社会において、スマートフォンは私たちの生活に不可欠なデバイスとなりました。情報収集、コミュニケーション、ショッピング、エンターテイメントなど、あらゆる活動が手のひらの上で完結します。このスマートフォンの急速な普及が、Webサイトのあり方を根本から変えました。

総務省が発表している「令和5年版 情報通信白書」によると、2022年における個人のスマートフォン保有率は77.3%に達しており、特に20代から40代では9割を超える人々が利用しています。また、インターネット利用機器の割合を見ても、パソコンの利用率が微減傾向にあるのに対し、スマートフォンの利用率は年々増加し続けています。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

このデータが示すのは、Webサイトへのアクセスの多くが、もはやPCからではなくスマートフォンから行われているという事実です。通勤中の電車内、休憩時間、就寝前のベッドの中など、ユーザーは様々なシーンで気軽にスマートフォンから情報を探します。BtoCビジネスはもちろんのこと、BtoBビジネスにおいても、製品やサービスを比較検討する初期段階では、担当者がスマートフォンで情報収集を行うケースが珍しくありません。

もし、あなたの会社のWebサイトがスマートフォンに対応しておらず、PCサイトがそのまま縮小表示されるような状態だったらどうなるでしょうか。ユーザーは、文字を読むために何度もピンチアウト(指で画面を拡大)し、全体像を見るために左右にスクロールし、小さなリンクを間違えないように慎重にタップしなければなりません。このようなストレスの多い体験は、ユーザーの離脱に直結します。どんなに優れた商品やサービスを持っていても、Webサイトが見にくいというだけで、その魅力が伝わる前にユーザーは去ってしまうのです。これは、計り知れない機会損失と言えるでしょう。

レスポンシブデザインは、この問題を根本的に解決します。スマートフォンユーザーがアクセスした際には、自動的にテキストが読みやすいサイズになり、画像は画面幅に合わせて最適化され、タップしやすいボタンが配置されたレイアウトが表示されます。これにより、ユーザーはストレスなくコンテンツに集中でき、企業が伝えたいメッセージを的確に受け取ることが可能になります。ユーザー体験(UX)の向上は、サイトの滞在時間や回遊率を高め、最終的には問い合わせや購入といったコンバージョン(成果)の増加に繋がるのです。

Googleのモバイルファーストインデックス(MFI)

ユーザーの行動がモバイル中心にシフトする中で、世界最大の検索エンジンであるGoogleもその評価基準を大きく変化させました。それが「モバイルファーストインデックス(MFI)」です。

モバイルファーストインデックスとは、GoogleがWebサイトのクロール(情報収集)とインデックス(データベースへの登録)、そして検索順位の決定を行う際に、主としてそのサイトの「モバイル版」を評価の基準とする仕組みのことです。

かつて、GoogleはPC版のサイトを評価の主要な対象としていました。しかし、前述の通り、検索を行うユーザーの大多数がスマートフォンを利用するようになったため、モバイル版のページでユーザーに提供されている体験をより重視する方針へと転換したのです。2019年7月1日以降に作成された新しいWebサイトはすべてMFIがデフォルトで有効になり、それ以前の既存サイトについても順次移行が進められました。

このMFIの導入により、Webサイトのスマートフォン対応は、単なるユーザビリティの問題から、SEO(検索エンジン最適化)における最重要課題の一つへと変わりました。

ここで、レスポンシブデザインがなぜMFIにおいて有利なのかが重要になります。

Googleは、スマートフォンサイトを実装する3つの方法(レスポンシブデザイン、動的な配信、セパレートURL)のうち、レスポンシブデザインを推奨しています。その理由は以下の通りです。

- URLが1つで済む: レスポンシブデザインでは、PC版もモバイル版も同じURLです。これにより、ユーザーや他のサイトからのリンク(被リンク)が分散することなく1つのURLに集約され、サイトの評価が高まりやすくなります。また、ユーザーがデバイスを切り替えても同じURLでアクセスできるため、利便性も向上します。

- コンテンツとマークアップが同一: HTMLソースが1つであるため、PC版とモバイル版でコンテンツの差異が発生しません。Googleは、両方のデバイスで一貫した情報が提供されていることを好みます。コンテンツの差異があると、評価が複雑になったり、重要な情報がモバイル版にない場合に評価を落としたりする可能性があります。

- クロール効率が良い: Googleのクローラー(Googlebot)は、1つのURLをクロールするだけで、すべてのデバイスに対応したコンテンツを取得できます。これにより、Googleのリソースが節約され、サイトの新しい情報がより速くインデックスされる可能性があります。

もし、スマートフォンに対応していなかったり、PC版とモバイル版で内容が大きく異なるサイトだったりした場合、MFIの下ではGoogleからの正当な評価を受けられず、検索結果で上位に表示されることが難しくなります。

結論として、スマートフォンの普及によって変化したユーザーの行動に応え、かつGoogleのMFIという評価基準に適応するためにも、レスポンシブデザインは現代のWeb戦略において不可欠な要素なのです。

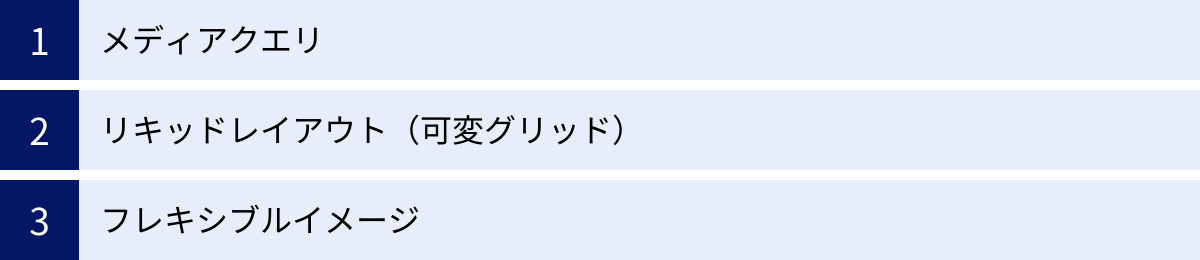

レスポンシブデザインの仕組み

レスポンシブデザインが、どのようにして1つのHTMLソースで多様なデバイスに対応しているのか、その背景にある技術的な仕組みを理解することは、より効果的なWebサイトを構築する上で非常に重要です。主に、レスポンシブデザインは「メディアクエリ」「リキッドレイアウト(可変グリッド)」「フレキシブルイメージ」という3つの主要な技術要素の組み合わせによって実現されています。

メディアクエリ

メディアクエリ(Media Queries)は、レスポンシブデザインの「司令塔」とも言える最も中核的な技術です。これはCSS3から導入された機能で、Webサイトを閲覧しているデバイスの特性(画面の幅や高さ、解像度、向きなど)に応じて、適用するCSSのスタイルを切り替えることができます。

最も一般的に使用されるのは、画面の横幅(viewportの幅)を条件とするものです。メディアクエリを使用すると、CSSファイル内に「もし画面幅が768ピクセル以下なら、こちらのスタイルを適用せよ」「もし画面幅が769ピクセル以上なら、あちらのスタイルを適用せよ」といった条件分岐を記述できます。

具体的なコードの例を見てみましょう。

/* デフォルトのスタイル(主にモバイル向け) */

.container {

width: 90%;

margin: 0 auto;

}

.main-content {

width: 100%;

}

.sidebar {

display: none; /* モバイルではサイドバーを非表示 */

}

/* 画面幅が768px以上の場合(タブレットやPC向け) */

@media screen and (min-width: 768px) {

.container {

display: flex; /* Flexboxを使って横並びにする */

}

.main-content {

width: 70%;

}

.sidebar {

display: block; /* サイドバーを表示 */

width: 30%;

padding-left: 20px;

}

}

この例では、まずデフォルトのスタイルとして、コンテンツ幅を90%にし、サイドバーを非表示にする設定(モバイルファーストのアプローチ)をしています。そして、@media screen and (min-width: 768px)というメディアクエリを使って、「画面(screen)の幅が最低でも(min-width)768ピクセルある場合」という条件を指定します。この条件を満たすデバイス(タブレットやPCなど)で閲覧した場合にのみ、{}内のCSSが適用され、メインコンテンツとサイドバーが横並び(display: flex;)になり、それぞれの幅が調整され、非表示だったサイドバーが表示されるようになります。

このように、メディアクエリはレイアウトの構造を根本的に変えるための「スイッチ」の役割を果たします。カラム数を変更したり、ナビゲーションメニューのデザインを変えたり、フォントサイズを調整したりと、画面サイズに応じた最適なデザインを提供するための命令は、すべてこのメディアクエリによって制御されているのです。

リキッドレイアウト(可変グリッド)

メディアクエリがレイアウトを切り替える「スイッチ」だとすれば、リキッドレイアウト(Liquid Layout)は、その切り替えの合間の画面サイズでもレイアウトが崩れないようにするための「柔軟な骨格」です。フルードレイアウト(Fluid Layout)や可変グリッド(Variable Grids)とも呼ばれます。

リキッドレイアウトの基本的な考え方は、Webページの要素の幅を、ピクセル(px)のような固定値で指定するのではなく、パーセント(%)やビューポート単位(vw)といった相対的な単位で指定することです。

例えば、あるコンテナ要素の中に、メインコンテンツとサイドバーを配置したいとします。固定レイアウトでは、「メインコンテンツの幅は700px、サイドバーの幅は300px」のように指定します。この場合、画面幅が1000pxのときはぴったり収まりますが、1200pxになると右側に余白ができ、800pxになるとはみ出してしまいます。

一方、リキッドレイアウトでは、「メインコンテンツの幅は70%、サイドバーの幅は30%」のように指定します。こうすることで、親要素であるコンテナの幅が変化すると、それに追従してメインコンテンツとサイドバーの幅も自動的に伸縮します。これにより、画面サイズが少し変わるたびにデザインが崩れるということがなくなり、どんな幅の画面に対しても滑らか(リキッド=液体のように)にフィットするレイアウトが実現できます。

この考え方をさらに発展させたのが「可変グリッドシステム」です。これは、ページ全体を架空のグリッド(格子)で分割し、そのグリッドに沿って要素を配置していく手法です。例えば、ページ全体を12カラムのグリッドで構成し、「PCではメインコンテンツを8カラム分、サイドバーを4カラム分」「タブレットでは両方とも6カラム分」といったように、相対的な比率でレイアウトを組んでいきます。BootstrapなどのCSSフレームワークは、このグリッドシステムを簡単に利用できるようにしたもので、レスポンシブデザインの制作を効率化する上で広く使われています。

フレキシブルイメージ

Webページの表示速度やレイアウトに大きな影響を与える要素の一つが画像です。フレキシブルイメージ(Flexible Images)は、画像をリキッドレイアウトに対応させ、画面サイズに応じて画像の大きさも柔軟に変化させる技術です。

最も基本的で重要なCSSの指定は、以下の1行です。

img {

max-width: 100%;

height: auto;

}

max-width: 100%;は、「画像の最大幅は、その画像が含まれている親要素の幅を100%までとする」という意味です。これにより、画像は親要素の幅より大きくなることはありません。画面が狭くなれば、画像もそれに合わせて縮小されます。

height: auto;は、「高さは、幅の変更に合わせて元々の縦横比(アスペクト比)を維持するように自動調整する」という意味です。これがないと、幅だけが縮んで画像が縦に潰れてしまいます。

この2つの指定を組み合わせることで、画像がコンテナからはみ出すことなく、常に適切なアスペクト比で表示されるようになります。

さらに高度な手法として、HTMLの<picture>タグや<img>タグのsrcset属性があります。これらを使うと、画面の解像度や幅に応じて、表示する画像ファイルそのものを切り替えることができます。例えば、高解像度のPCディスプレイには大きな画像ファイルを、低速なモバイル回線のスマートフォンには軽量化された小さな画像ファイルを読み込ませる、といったことが可能です。これは、表示速度の最適化(パフォーマンスチューニング)において非常に有効なテクニックです。

以上の「メディアクエリ」「リキッドレイアウト」「フレキシブルイメージ」という3つの要素が三位一体となって機能することで、レスポンシブデザインは実現されています。HTMLの構造は変えずに、CSSの力だけで、あらゆるデバイスに最適化された美しい表示を可能にしているのです。

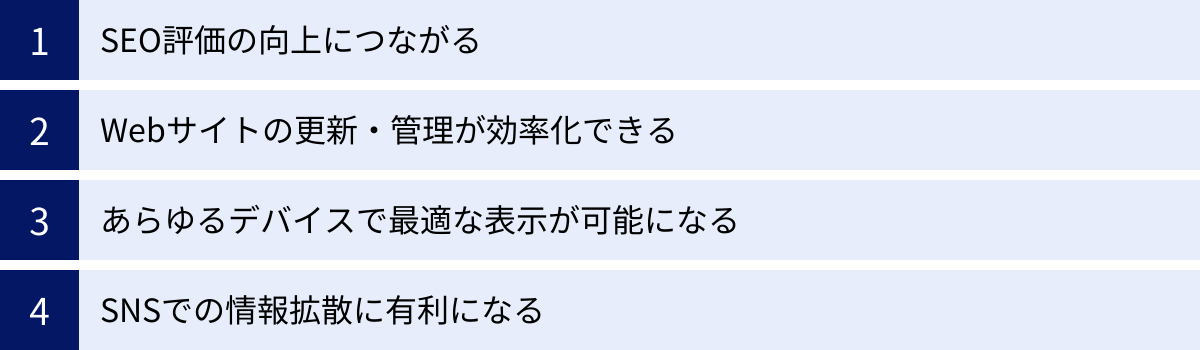

レスポンシブデザインの4つのメリット

レスポンシブデザインを採用することは、単に「スマートフォンで見やすくなる」という以上の、多くの戦略的なメリットをビジネスにもたらします。ここでは、SEO、サイト管理、ユーザー体験、そしてマーケティングの観点から、レスポンシブデザインが持つ4つの大きなメリットを詳しく解説します。

① SEO評価の向上につながる

レスポンシブデザインは、Google検索におけるサイトの評価、すなわちSEO(検索エンジン最適化)において非常に有利に働きます。Google自身がレスポンシブデザインを推奨していることからも、その重要性は明らかです。

最大の理由は、前述した「モバイルファーストインデックス(MFI)」への完全な対応です。Googleはモバイル版のサイトを評価の主軸としているため、どのデバイスでも最適な表示とコンテンツを提供するレスポンシブデザインは、この評価基準に最も合致した手法と言えます。

さらに、具体的なSEO上のメリットとして以下の点が挙げられます。

- URLの正規化: レスポンシブデザインでは、PC、タブレット、スマートフォンでアクセスしてもURLは1つに統一されます。これにより、外部サイトからの被リンクやSNSでのシェアが特定のURLに集中し、ページの評価(PageRankなど)が分散することなく蓄積されます。もしPC用(

example.com)とスマホ用(m.example.com)でURLが分かれていると、それぞれのURLに評価が分散してしまい、SEO上不利になる可能性があります。 - クロール効率の向上: Googleのクローラーは、1つのURLと1セットのHTML/CSSをクロールするだけで、サイトの全容を把握できます。これにより、Googleのリソースを効率的に使うことができ、サイトのコンテンツが迅速かつ正確にインデックスされる可能性が高まります。

- ユーザー体験シグナルの改善: Googleは、ユーザーが検索結果から訪れたサイトでどのような体験をしたかを評価指標の一つにしています(ページエクスペリエンス)。レスポンシブデザインによってモバイル端末での表示が最適化されると、ユーザーの直帰率が下がり、滞在時間が延びる傾向があります。こうした良好なユーザー行動は、Googleに「このサイトはユーザーにとって価値が高い」というシグナルとして伝わり、検索順位に良い影響を与えると考えられています。

② Webサイトの更新・管理が効率化できる

Webサイトは作って終わりではなく、継続的な情報の更新やメンテナンスが不可欠です。レスポンシブデザインは、この運用フェーズにおいて大きなメリットを発揮します。

最大の利点は、コンテンツ管理の一元化です。PC用とスマートフォン用で別々のサイトを運営している場合、新しい情報を追加したり、既存のテキストを修正したりする際には、両方のサイトで同じ作業を2度行う必要があります。これは単純に手間が2倍になるだけでなく、片方の更新を忘れてしまったり、内容に差異が生まれてしまったりといったヒューマンエラーの原因にもなります。

一方、レスポンシ-ブデザインでは、HTMLファイルが1つしかないため、1回の更新作業ですべてのデバイスに内容が反映されます。例えば、キャンペーン情報を掲載する際、一度テキストと画像を登録すれば、PCでもスマートフォンでも自動的に最適なレイアウトで表示されます。これにより、更新作業にかかる時間と労力が大幅に削減され、担当者はより創造的な業務に集中できます。

この管理のしやすさは、長期的な運用コストの削減に直結します。制作会社に更新を依頼する場合でも、作業が1回で済むため費用を抑えられます。初期の制作コストは多少高くつくことがあっても、数年にわたる運用コストを考えれば、レスポンシブデザインの方が結果的に経済的であるケースは少なくありません。

③ あらゆるデバイスで最適な表示が可能になる

レスポンシブデザインの魅力は、現在主流のPC、タブレット、スマートフォンだけでなく、将来登場するかもしれない未知の画面サイズのデバイスにも柔軟に対応できる点にあります。

特定のデバイス(例:iPhone 15)の画面サイズに合わせて固定的にデザインを作る「アダプティブデザイン」とは異なり、レスポンシブデザインは画面幅の変動に滑らかに対応する「リキッドレイアウト」を基本としています。そのため、中途半端なサイズのタブレットや、折りたたみ式のスマートフォン、あるいはスマートウォッチや車載ディスプレイなど、新しいフォームファクタのデバイスが登場したとしても、レイアウトが大きく崩れることなく、ある程度最適化された表示を維持できます。

この「将来性」は、Webサイトという資産を長く活用していく上で非常に重要です。デバイスのトレンドが変化するたびにサイトを大規模に改修する必要がなく、最小限のメンテナンスで対応し続けることができます。

また、ユーザーにとっても一貫した体験が提供されるというメリットがあります。例えば、通勤中にスマートフォンで調べていた商品のページを、帰宅後にPCの大きな画面でじっくり見たい、というケースはよくあります。レスポンシブデザインのサイトであれば、URLは同じなのでブックマークや履歴から簡単にアクセスでき、デザインのトーンや操作性も一貫しているため、ユーザーは混乱することなくスムーズに購買行動を続けることができます。デバイスをまたいだシームレスなユーザー体験は、顧客満足度とブランドロイヤルティの向上に貢献します。

④ SNSでの情報拡散に有利になる

Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、LINEといったSNSは、今や情報拡散の主要なプラットフォームです。ユーザーが「この記事は面白い」「この商品は魅力的だ」と感じたときに、手軽にシェアできるかどうかは、サイトのバイラル性(口コミによる広がり)を大きく左右します。

レスポンシ-ブデザインは、このSNS時代の情報共有と非常に相性が良いです。その理由は、URLが1つに統一されているからです。

考えてみてください。あなたがPCで興味深いブログ記事を見つけ、そのURLをコピーして友人にLINEで送ったとします。友人はそのメッセージをスマートフォンで受け取ります。もしサイトがレスポンシブ対応していれば、友人はスマートフォンでURLをタップするだけで、最適化された読みやすいページをすぐに閲覧できます。

しかし、もしサイトがPC専用だったり、URLがPC用とスマホ用で別々だったりすると問題が起こります。PC専用サイトであれば、友人は見にくいページにうんざりしてすぐに離脱してしまうでしょう。URLが別々の場合、PC用のURLをスマートフォンで開くと、PCサイトが表示されるか、あるいはサーバー側でリダイレクト(転送)処理が必要になります。このリダイレクトが正しく設定されていないと、エラーになったり、意図しないページに飛ばされたりすることもあります。

レスポンシブデザインであれば、こうした心配は一切ありません。どのデバイスからシェアされ、どのデバイスで閲覧されても、常に最適な表示が保証されます。このスムーズな共有体験は、情報の拡散を妨げる摩擦をなくし、より多くの人々にコンテンツが届く可能性を高めます。結果として、サイトへのトラフィックが増加し、ブランドの認知度向上や新たな顧客の獲得につながるのです。

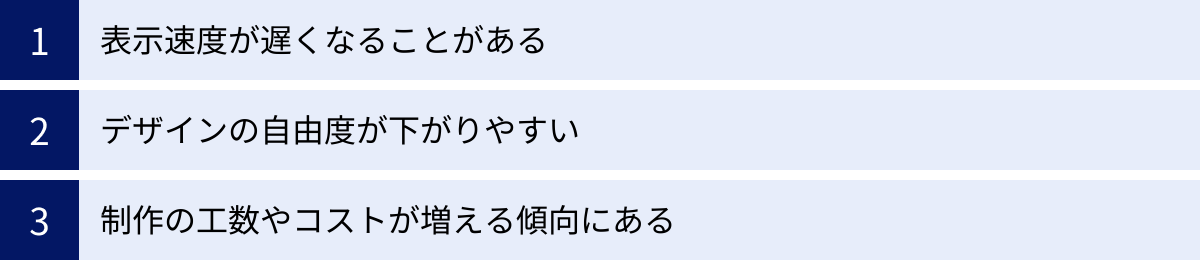

レスポンシブデザインの3つのデメリット

レスポンシブデザインは多くのメリットを持つ強力な手法ですが、万能というわけではありません。採用する際には、いくつかのデメリットや注意点を理解しておくことが重要です。ここでは、レスポンシブデザインが抱える主な3つの課題について解説し、その対策についても触れていきます。

① 表示速度が遅くなることがある

レスポンシブデザインの最もよく知られたデメリットは、Webページの表示速度が遅くなる可能性があることです。これは、ユーザー体験とSEOの両方に悪影響を及ぼす可能性があるため、慎重な対策が求められます。

表示速度が遅くなる主な原因は、PC向けの大きなリソース(画像、CSS、JavaScriptファイルなど)を、画面の小さなスマートフォンでも同様に読み込んでしまう点にあります。レスポンシブデザインは1つのHTMLソースを共有するため、基本的にはすべてのデバイスで同じファイルをダウンロードします。例えば、PCの大きな画面で美しく表示するための高解像度の画像を、スマートフォンの小さな画面に表示する際にもそのまま読み込んでしまうと、データ量が過剰になり、読み込みに時間がかかってしまいます。

また、CSSでは、スマートフォンでは表示しない(display: none; で隠す)要素も、HTML上には存在するため、その分のデータはダウンロードされてしまいます。複雑なレイアウトを実現するためにCSSやJavaScriptの記述量が多くなると、これもまた表示速度の低下につながります。

ページの表示速度はユーザーの満足度に直結します。Googleの調査によれば、モバイルページの読み込みに3秒以上かかると、53%のユーザーが離脱するというデータもあります。また、Googleはページの表示速度を「コアウェブバイタル」という指標で評価し、検索順位の決定要因の一つとしています。

【対策】

この問題に対処するためには、以下のようなパフォーマンス最適化の手法を積極的に取り入れる必要があります。

- 画像の最適化: 表示速度低下の最大の原因は画像です。ファイルサイズを圧縮するツールを使ったり、WebPのような次世代画像フォーマットを利用したりすることが有効です。また、後述する

<picture>タグやsrcset属性を使って、画面サイズに応じて適切なサイズの画像を出し分けることも重要です。 - 遅延読み込み(Lazy Loading): 画面に表示されていない画像や動画を、ユーザーがスクロールして表示領域に近づくまで読み込まないようにする技術です。初期表示のデータ量を減らし、体感速度を向上させます。

- コードの最小化(Minify): CSSやJavaScriptファイルから不要な改行、スペース、コメントなどを削除し、ファイルサイズを小さくします。

- サーバーサイドでの最適化: サーバーの応答速度を改善したり、ブラウザキャッシュを適切に設定したりすることも効果的です。

② デザインの自由度が下がりやすい

レスポンシブデザインは「1つのHTMLソース」という制約の上で成り立っています。この制約は管理の効率化というメリットを生む一方で、デザインの自由度をある程度犠牲にするという側面も持っています。

PCの広い画面とスマートフォンの縦長の狭い画面では、理想的な情報の見せ方やデザインは本来異なるはずです。例えば、PCでは複数の情報を並べて比較検討させたいが、スマートフォンでは最も重要な情報に絞ってシンプルに見せたい、といったニーズがあるかもしれません。

しかし、HTMLの構造が共通であるため、PCとスマートフォンで要素の順番を大幅に入れ替えたり、片方でしか使わない独自のコンポーネントを追加したりすることは困難です。CSSのdisplay: none;を使ってデバイスごとに要素の表示・非表示を切り替えることは可能ですが、これを多用するとコードが複雑になる上、非表示にした要素のデータも読み込まれてしまうため、前述の表示速度問題につながります。

結果として、レスポンシブデザインでは、PC版のデザインを基準に、それをスマートフォン向けにどう「折りたたむ」か、あるいはスマートフォン版のデザインを基準に、それをPC向けにどう「展開する」か、という発想になりがちです。これにより、各デバイスに100%特化した「究極のデザイン」を追求することが難しくなり、ある種の妥協点を探るアプローチが求められます。特に、非常に複雑なUIを持つWebアプリケーションや、ブランドイメージを最優先しデバイスごとに全く異なる体験を提供したいアート系のサイトなどでは、レスポン-シブデザインが最適解ではない場合もあります。

③ 制作の工数やコストが増える傾向にある

レスポンシブデザインは、長期的な運用コストを削減する一方で、初期の制作フェーズにおける工数とコストが増加する傾向にあります。

PC版サイトのみを制作する場合と比較すると、レスポンシブデザインでは以下の追加作業が必要になります。

- デザイン工程: PC版に加えて、スマートフォン版(場合によってはタブレット版も)のデザインカンプを作成する必要があります。各デバイスでの見え方や挙動を細かく設計するため、デザインにかかる時間が増加します。

- コーディング工程: メディアクエリを用いて、複数のブレイクポイント(レイアウトが切り替わる画面幅)に対応したCSSを記述する必要があります。単一のレイアウトを作るのに比べて、記述量は増え、コードも複雑になります。

- テスト工程: 様々な画面サイズやデバイス、ブラウザで表示崩れが起きていないかを確認するテスト作業が必須です。確認すべきパターンの数が格段に増えるため、デバッグにも時間がかかります。

これらの追加工程により、一般的にレスポンシブデザインのサイト制作は、PC版のみの場合と比べて1.2倍から1.5倍程度の工数・コストがかかると言われています。もちろん、サイトの規模や複雑さによってこの数値は変動します。

この初期コストの増加は、特に予算が限られているプロジェクトにとっては大きな課題となり得ます。ただし、前述の通り、スマートフォン専用サイトを別途制作・運用する場合のコストと比較したり、長期的な管理効率やSEO効果といったメリットを総合的に評価したりして、投資対効果を判断することが重要です。

他のスマートフォン対応手法との違い

レスポンシブデザインはスマートフォン対応の主流ですが、唯一の方法ではありません。他にも「アダプティブデザイン」や「セパレートタイプ(動的な配信を含む)」といった手法が存在します。それぞれの特徴を理解し、自社のサイトの目的や要件に最も適した手法を選択することが重要です。ここでは、レスポンシブデザインと他の手法との違いを比較・解説します。

| 比較項目 | レスポンシブデザイン | アダプティブデザイン | セパレートタイプ(m.ドメイン) |

|---|---|---|---|

| URL | 1つ(統一) | 1つ(統一) | 2つ(PC用とSP用で別) |

| HTMLソース | 1つ(共通) | 1つ(共通だがJSで調整) | 2つ(PC用とSP用で別) |

| レイアウト | 流動的(リキッド) | 段階的(固定) | デバイスごとに独立 |

| 仕組み | CSS(メディアクエリ)で表示を切り替え | 事前に用意した複数レイアウトを出し分け | サーバーがデバイスを判別し別URLへ転送 |

| 管理コスト | 低い(一元管理) | 中程度 | 高い(二重管理) |

| SEO | 有利(Google推奨) | 注意が必要 | 複雑(canonical/alternate設定が必須) |

| 表示速度 | 遅くなる傾向あり | 比較的速い | デバイスに最適化できるため速い |

| 将来性 | 高い(未知のデバイスにも対応) | 低い(固定レイアウトのため) | 中程度 |

| デザイン自由度 | 低い(HTML共通のため) | 中程度 | 高い(完全に独立) |

アダプティブデザインとの違い

アダプティブウェブデザイン(Adaptive Web Design、AWD)は、あらかじめ複数の「固定幅」のレイアウトを用意しておき、デバイスの画面サイズを検知して、そのサイズに最も近いレイアウトを表示する手法です。

- 仕組みの違い: レスポンシブデザインが画面幅の変動に「滑らかに」追従するのに対し、アダプティブデザインは設定されたブレイクポイント(例:320px, 768px, 1024pxなど)を境に、レイアウトが「カクカク」と段階的に切り替わります。ブレイクポイントとブレイクポイントの間の画面サイズでは、レイアウトは固定されたままで、左右に余白ができることがあります。

- メリット: 特定のデバイス(例:主要なスマートフォンやタブレット)に完全に最適化されたレイアウトを提供できます。また、そのデバイスに不要なリソースは読み込まないように設計できるため、レスポンシブデザインよりも表示速度を高速化しやすいという利点があります。

- デメリット: デザインが固定幅であるため、ブレイクポイントの間のサイズのデバイスでは意図しない余白が生まれたり、表示が崩れたりするリスクがあります。また、将来新しい画面サイズのデバイスが登場した場合、その都度新しいレイアウトを追加で作成する必要があり、メンテナンス性に劣ります。「コンテンツファースト」ではなく「デバイスファースト」な考え方になりがちです。

レスポンシブデザインが「フリーサイズの服」だとすれば、アダプティブデザインは「S・M・Lのサイズ展開がある服」に例えられます。ぴったり合えば快適ですが、中間の体型の人にはフィットしにくい、というイメージです。

セパレートタイプ(動的な配信)との違い

セパレートタイプは、PC用サイトとスマートフォン用サイトを、URLもHTMLも完全に別物として構築・運用する手法です。スマートフォンでアクセスすると、m.example.comやexample.com/sp/といった別のURLに自動的に転送(リダイレクト)されるのが一般的です。

- 仕組みの違い: ユーザーがサイトにアクセスすると、Webサーバーがユーザーエージェント(ブラウザの種類やOSなどの情報)を判別し、デバイスがスマートフォンであればスマートフォン用のURLへ、PCであればPC用のURLへと振り分けます。

- メリット: PCとスマートフォンでHTMLが完全に独立しているため、デザインやコンテンツを各デバイスに100%最適化できます。例えば、スマートフォンユーザーには店舗への地図や電話番号を最優先で表示し、PCユーザーには詳細なスペック表を見せる、といった全く異なる情報提供が可能です。デザインの自由度が最も高い手法と言えます。

- デメリット: 最大のデメリットは、管理コストとSEOの複雑さです。コンテンツを更新する際は、PCとスマホの両方のファイルを修正する必要があり、手間が2倍になります。SEOの観点では、URLが2つ存在することでページの評価が分散してしまうリスクがあります。これを避けるためには、PCページに「スマートフォン版のURLはこちらです(alternateタグ)」、スマホページに「PC版の正規URLはこちらです(canonicalタグ)」という特別なタグをそれぞれ設定し、両者の関係性をGoogleに正しく伝える必要があります。この設定を怠ると、重複コンテンツとしてペナルティを受ける可能性さえあります。

動的な配信(Dynamic Serving)は、セパレートタイプと似ていますが、少し異なります。URLはレスポンシブデザインと同じく1つに統一されています。しかし、サーバー側でデバイスを判別し、そのデバイスに応じた「異なるHTML」を動的に生成して送り出します。レスポンシブデザイン(HTMLは1つ、CSSで変化)とセパレートタイプ(HTMLもURLも別々)の、いわば中間的な手法です。管理は複雑になりますが、URLを統一しつつデバイスごとに最適化したコンテンツを提供できます。

結論として、特別な要件がない限り、管理のしやすさとSEO上の利点から、現在はレスポンシブデザインが最もバランスの取れた推奨される手法です。しかし、デバイスごとに全く異なる体験を提供することがビジネス上不可欠な場合は、セパレートタイプや動的な配信が選択肢となります。

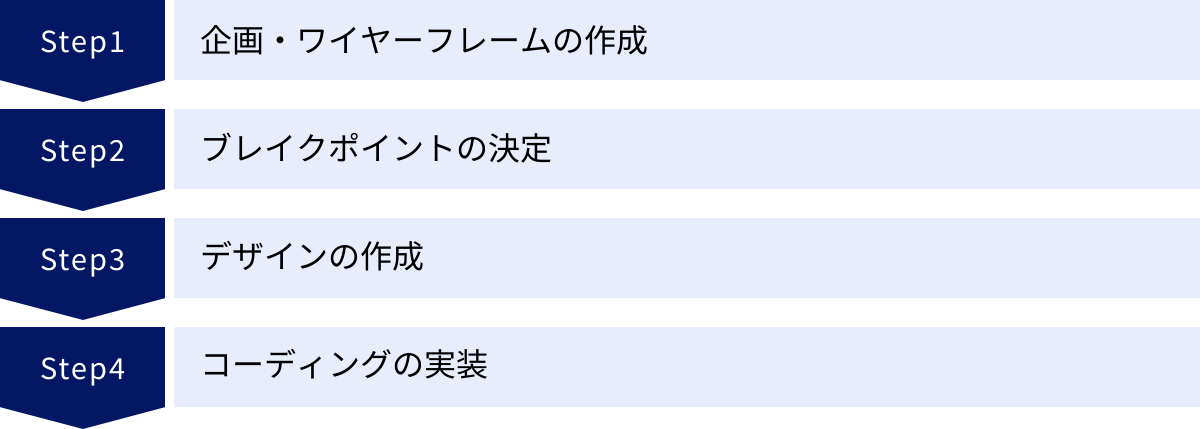

レスポンシブデザインの作り方【4ステップ】

レスポンシブデザインのWebサイトをゼロから制作するプロセスは、いくつかの明確なステップに分かれています。ここでは、企画段階からコーディングの実装まで、基本的な4つのステップを順を追って解説します。この流れを理解することで、制作プロジェクトをスムーズに進めることができます。

① 企画・ワイヤーフレームの作成

制作プロセスの最初の、そして最も重要なステップが企画とワイヤーフレームの作成です。ここでWebサイトの目的を明確にし、情報構造を設計します。

- 目的とターゲットの定義: まず、「誰に」「何を伝え」「どのような行動を促すか」というサイトの根幹を定義します。これにより、掲載すべきコンテンツの優先順位が明確になります。

- コンテンツの洗い出し: サイトに必要な情報をすべてリストアップし、グルーピングして階層構造を整理します。これがサイトマップの基礎となります。

- ワイヤーフレームの作成: ワイヤーフレームとは、ページのレイアウト設計図のことです。どこにどの情報を配置するかを、色や装飾を排したシンプルな線画で示します。

レスポンシブデザインの制作において特に重要なのは、「モバイルファースト」のアプローチでワイヤーフレームを作成することです。これは、まず画面の制約が最も厳しいスマートフォン版のレイアウトから設計を始める考え方です。

【モバイルファーストのメリット】

- コンテンツの優先順位付け: 狭い画面に情報を収めるためには、本当に重要な要素は何かを真剣に考え、取捨選択せざるを得ません。これにより、コンテンツの本質が研ぎ澄まされます。

- シンプルなUI: スマートフォンでの使いやすさを起点に考えるため、直感的で分かりやすいユーザーインターフェースになりやすいです。

まずスマートフォン版のワイヤーフレームで主要な要素の配置を決定し、次にその要素をタブレットやPCの広い画面でどのように再配置・展開していくかを考えていきます。例えば、スマートフォンでは縦に並んでいた要素を、PCでは横に並べたり、スマートフォンでは隠していた補足情報をPCでは表示したりします。

② ブレイクポイントの決定

ワイヤーフレームで大まかなレイアウトが決まったら、次にブレイクポイントを決定します。ブレイクポイントとは、メディアクエリによってCSSの適用を切り替える、画面幅の境界値のことです。例えば、「768px」をブレイクポイントに設定すると、画面幅が767px以下の時と768px以上の時で、異なるレイアウトを適用できます。

ブレイクポイントの決め方には2つの考え方があります。

- デバイスベース: 主要なデバイスの画面幅(例:スマートフォン 約320px〜480px、タブレット 約768px〜1024px)を基準にブレイクポイントを設定する方法。分かりやすいですが、デバイスの種類は無限にあるため、すべてのデバイスに完璧に対応することはできません。

- コンテンツベース: こちらが現在推奨されている考え方です。ブラウザの幅を少しずつ変えながら、「コンテンツのレイアウトが崩れ始めるポイント」や「デザイン的に切り替えた方が美しく見えるポイント」をブレイクポイントとして設定します。これにより、特定のデバイスに依存しない、より柔軟で堅牢なデザインが実現できます。

一般的には、まずモバイル用の基本レイアウトを作り、そこから画面を広げていって、デザインに無理が生じた時点で最初のブレイクポイントを設定し、タブレット向けのレイアウトを適用します。さらに画面を広げ、次の無理が生じた点でPC向けのレイアウトを適用する、という流れで決定していきます。

③ デザインの作成

ワイヤーフレームとブレイクポイントに基づき、Webサイトの具体的なビジュアルデザインを作成します。この工程では、配色、タイポグラフィ(フォント)、アイコン、画像などを用いて、サイトの世界観やブランドイメージを具現化していきます。

レスポンシ-ブデザインでは、最低でもスマートフォン版とPC版の2種類のデザインカンプ(完成見本)を作成します。サイトの要件によっては、タブレット版のデザインカンプも作成します。

この段階で考慮すべき点は多岐にわたります。

- フォントサイズ: PCでは16pxでも読みやすいですが、スマートフォンでは少し大きめの18pxの方が見やすい場合もあります。デバイスごとに最適なフォントサイズを調整します。

- タップ領域: スマートフォンでは指で操作するため、リンクやボタンには十分な大きさ(最低でも48x48px程度が推奨)と間隔が必要です。

- ナビゲーション: PCで一般的なヘッダーのグローバルナビゲーションは、スマートフォンでは表示しきれません。ハンバーガーメニューなど、モバイルに適したナビゲーションUIをデザインします。

- 画像の扱い: PCでは大きなキービジュアルを使いたいが、スマートフォンでは縦長の画面に合わせてトリミングした画像を使いたい、といった要望もこの段階で検討します。

④ コーディングの実装

デザインが完成したら、いよいよそれをWebページとして実際に構築していくコーディングの工程に入ります。HTMLで文書の構造を定義し、CSSでデザインを適用していきます。レスポンシブデザインのコーディングでは、特に以下の3点が重要になります。

Viewportを設定する

まず、HTMLの<head>タグ内に、以下のviewportメタタグを必ず記述します。

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

これは、Webページの表示領域(viewport)に関する設定です。

width=device-width: ページの横幅を、閲覧しているデバイスの画面幅に合わせるという指示です。initial-scale=1.0: ページの初期表示時のズーム倍率を1.0(等倍)にするという指示です。

このviewport設定がないと、スマートフォンでPCサイトを閲覧したときのように、ページ全体が縮小されて表示されてしまい、レスポンシブデザインが意図通りに機能しません。メディアクエリを動作させるための大前提となる、非常に重要な設定です。

メディアクエリでCSSを記述する

次に、ステップ②で決定したブレイクポイントを基に、メディアクエリを使ってCSSを記述します。ここでも「モバイルファースト」のアプローチが推奨されます。

- まず、メディアクエリの外に、スマートフォン(最も狭い画面)向けの基本的なスタイルを記述します。

- 次に、

@mediaルールを使い、タブレット向けのブレイクポイント(例:min-width: 768px)を指定し、その中でPC版との差分となるスタイルを上書き・追加します。 - さらに、PC向けのブレイクポイント(例:

min-width: 1024px)を指定し、同様にスタイルを記述します。

この方法で書くと、CSSがシンプルになり、後からのメンテナンスもしやすくなります。

画像やコンテンツ幅を可変にする

レイアウトの骨格となる要素(コンテナ、カラムなど)の幅は、pxなどの固定値ではなく、%やvwといった相対単位で指定します(リキッドレイアウト)。

そして、ページ内に配置する画像には、最低限以下のCSSを適用し、親要素の幅に合わせて伸縮するようにします(フレキシブルイメージ)。

img {

max-width: 100%;

height: auto;

}

これらのステップを丁寧に進めることで、あらゆるデバイスで快適に閲覧できる、高品質なレスポンシブWebサイトを構築することができます。

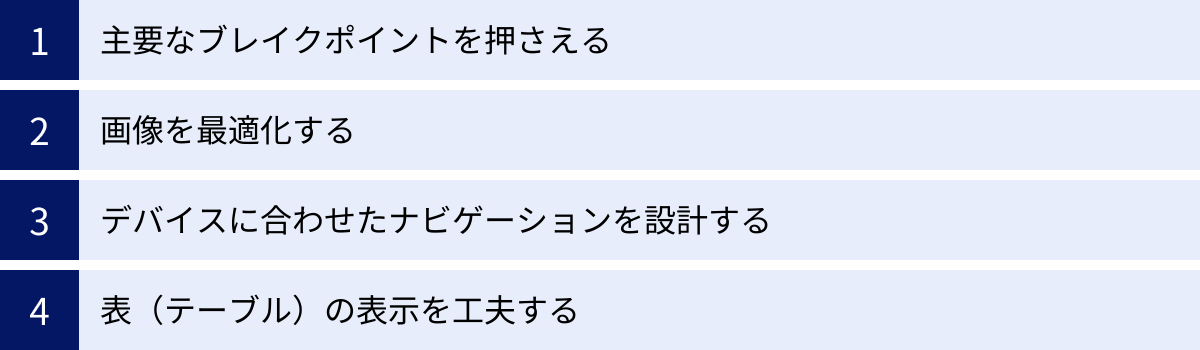

レスポンシブデザインを制作する際の4つのポイント

レスポンシブデザインの基本的な作り方を理解した上で、さらに品質を高めるためには、いくつかの実践的なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、よりユーザーフレンドリーでパフォーマンスの高いレスポンシブサイトを実現するための4つの重要なポイントを解説します。

① 主要なブレイクポイントを押さえる

前述の通り、ブレイクポイントは「コンテンツベース」で決定するのが理想ですが、現実の制作現場では、主要なデバイスの画面幅をある程度意識して設定するのが効率的です。これにより、多くのユーザーが利用している環境で最適な表示を保証しやすくなります。

以下は、一般的に基準とされるブレイクポイントの例です。

- 〜767px: スマートフォン(縦向き)

- 多くのスマートフォンがこの範囲に収まります。レイアウトは1カラムが基本となり、縦スクロールでコンテンツを閲覧する形になります。

- 768px〜1024px: タブレット(縦向き・横向き)、一部の小型ノートPC

768pxはiPad(縦)の幅として、非常によく使われるブレイクポイントです。このあたりから2カラムレイアウトなどを検討し始めます。1024pxはiPad(横)の幅に対応します。

- 1025px〜: PC(デスクトップ・ノートPC)

- 一般的なPCモニターに対応するレイアウトです。3カラム以上の複雑なレイアウトも可能になります。

重要なのは、これらの数値を盲信するのではなく、あくまで「目安」として活用することです。例えば、自社サイトのアクセス解析データを見て、特定の画面サイズのユーザーが多いと分かれば、そのサイズに合わせた調整を行うのが効果的です。最終的には、コンテンツが最も美しく、かつ機能的に表示されるポイントを自ら見つける姿勢が求められます。制作の初期段階で、どのデバイスまでを主要なターゲットとするかを定義し、それに応じたブレイクポイントの数を設定(例:スマホ用、PC用の2パターンか、タブレット用も加えた3パターンか)しておくことがプロジェクトを円滑に進めるコツです。

② 画像を最適化する

レスポンシブデザインの表示速度を低下させる最大の要因は、多くの場合「画像」です。特にモバイルユーザーは、必ずしも高速なWi-Fi環境にいるとは限らないため、画像の最適化はユーザー体験を左右する極めて重要な要素です。

具体的な最適化手法は多岐にわたります。

- ファイルサイズの圧縮: 画像の品質をできるだけ落とさずにファイルサイズを小さくする「圧縮」は必須です。TinyPNGのようなオンラインツールや、画像編集ソフトの書き出し設定で対応できます。

- 次世代フォーマットの利用: WebP(ウェッピー)のような新しい画像フォーマットは、従来のJPEGやPNGに比べて高い圧縮率を誇ります。主要なブラウザはすでに対応しており、表示速度の改善に大きく貢献します。

- 画像の遅延読み込み(Lazy Loading): ユーザーがスクロールしてその画像が表示領域に入るまで、画像の読み込みを遅らせる技術です。ページの初期表示に必要なデータ量を大幅に削減し、体感速度を向上させます。現在では、

<img>タグにloading="lazy"と記述するだけで簡単に実装できます。 - 解像度の出し分け(

srcset属性):<img>タグのsrcset属性を使うと、デバイスの画面密度(Retinaディスプレイなど)や画面幅に応じて、複数の画像ソースの中からブラウザが最適なものを選択して表示してくれます。これにより、高解像度ディスプレイには綺麗な画像を、通常のディスプレイには軽い画像を表示する、といった最適化が可能です。 - アートディレクション(

<picture>タグ):<picture>タグを使うと、画面幅に応じて表示する画像を完全に切り替えることができます。例えば、PCでは横長の風景写真を表示し、スマートフォンではその写真の中の人物をアップにトリミングした縦長の画像を表示する、といった「見せ方」の最適化(アートディレクション)が実現できます。

これらの手法を組み合わせることで、表示速度のボトルネックを解消し、快適なブラウジング体験を提供できます。

③ デバイスに合わせたナビゲーションを設計する

Webサイトの使いやすさを決定づけるのがナビゲーションです。ユーザーが目的の情報に迷わずたどり着けるかどうかが、サイトの成果に直結します。レスポンシブデザインでは、デバイスの特性に合わせてナビゲーションの設計を大きく変える必要があります。

PCサイトで一般的な、ヘッダーに主要ページへのリンクが横一列に並んだ「グローバルナビゲーション」は、画面幅の狭いスマートフォンではそのまま表示することができません。そのため、以下のようなモバイルに適したナビゲーションパターンがよく用いられます。

- ハンバーガーメニュー: 最もポピュラーな手法。画面の隅に配置された三本線のアイコン(ハンバーガーに見えることから)をタップすると、ナビゲーションメニューがスライドインやアコーディオン形式で表示されます。省スペースですが、メニューが隠れているためユーザーに気づかれにくいというデメリットもあります。

- フッター固定ナビゲーション: 画面の下部に常に表示されるナビゲーションバー。主要な機能(ホーム、検索、マイページなど)へのアクセスが常に可能で、アプリのような操作感を提供できます。タップしやすく視認性も高いですが、表示領域が狭くなるのが難点です。

- アコーディオンメニュー: カテゴリー名をタップすると、その下のサブカテゴリーが展開される形式。多くの項目を整理して見せるのに適しています。

どのナビゲーションが最適かは、サイトの目的や情報量によって異なります。ECサイトのように多くのカテゴリーを持つサイトと、数ページしかないコーポレートサイトでは、最適なナビゲーションは自ずと変わってきます。ユーザーの行動シナリオを想像し、最も直感的でストレスのない方法を選択することが重要です。

④ 表(テーブル)の表示を工夫する

スペック比較表や料金表など、横に長い<table>(表)は、レスポンシブデザインにおける難所の一つです。スマートフォンの狭い画面では、PC向けの表は収まりきらず、レイアウトが崩れて非常に見にくくなってしまいます。

この問題に対処するには、いくつかの工夫が必要です。

- 横スクロールを可能にする: 最もシンプルな解決策は、表を含むコンテナ要素に

overflow-x: auto;というCSSを指定し、表の部分だけを左右にスワイプ(スクロール)できるようにする方法です。これにより、ページ全体のレイアウトを崩すことなく、表の情報をすべて閲覧できます。「このエリアは横にスクロールできます」といった視覚的なヒントを示すと、より親切です。 - レイアウトを組み替える: CSSを駆使して、表の構造そのものをスマートフォン向けに組み替える方法もあります。例えば、横並びのセル(

<td>)を、項目名とデータがペアになったブロックとして縦に積み重ねていく形に変換します。これにより、縦スクロールだけで情報を追えるようになりますが、実装の難易度は上がります。 - 表示情報を絞り込む: スマートフォンでは、表の中から最も重要な列だけを表示し、「詳細を見る」といったリンクを設置して、残りの情報を別ページやモーダルウィンドウで表示する方法です。ユーザーに提示する情報を絞ることで、一覧性を高めることができます。

どの方法を選ぶかは、表が持つ情報の重要度や複雑さによります。ユーザーが情報をどのように比較・検討するかを考慮し、最も理解しやすい見せ方を設計することが求められます。

WordPressで簡単にレスポンシブ対応する方法

世界中のWebサイトで最も広く利用されているCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)であるWordPressを使えば、HTMLやCSSの専門知識がなくても、比較的簡単にレスポンシブデザインのWebサイトを構築・運用できます。ここでは、WordPressでレスポンシブ対応を実現するための、主要な2つの方法を紹介します。

レスポンシブ対応のテーマを選ぶ

WordPressでレスポンシブサイトを作る最も簡単で確実な方法は、最初からレスポンシブデザインに対応している「テーマ」を選ぶことです。WordPressの「テーマ」とは、サイト全体のデザインやレイアウトを定義するテンプレートファイル群のことで、これを切り替えるだけでサイトの見た目を一瞬で変更できます。

現在、WordPressの公式テーマディレクトリで公開されている無料テーマや、国内外のマーケットプレイスで販売されている有料テーマのほとんどは、標準でレスポンシブデザインに対応しています。そのため、テーマ選びの段階でレスポンシブ対応のものを選択すれば、特別な作業をすることなく、PCでもスマートフォンでも最適化された表示が実現します。

テーマを選ぶ際には、以下の点を確認することをおすすめします。

- デモサイトでの確認: テーマの配布元が用意しているデモサイトに、PCとスマートフォンの両方からアクセスしてみましょう。あるいは、PCのブラウザでデモサイトを開き、ウィンドウの幅を縮めたり広げたりして、レイアウトがスムーズに切り替わるか、表示崩れがないかを実際に確認します。

- 対応しているブレイクポイント: テーマによっては、スマートフォンとPCの2段階のみに対応しているものや、タブレット表示にも細かく対応しているものなど様々です。自社のターゲットデバイスに合っているかを確認しましょう。

- 表示速度: 高機能なテーマは、多くのCSSやJavaScriptを読み込むため、表示速度が遅くなる傾向があります。デザインだけでなく、軽快に動作するかも重要な選定基準です。PageSpeed Insightsなどのツールでデモサイトの速度を計測してみるのも良いでしょう。

- 更新頻度とサポート: WordPress本体やプラグインのアップデートに対応するため、テーマが定期的に更新されているかは非常に重要です。また、問題が発生した際に開発者からのサポートが受けられるかどうかも確認しておくと安心です。

- カスタマイズ性: 色やフォント、レイアウトの変更が管理画面からどれくらい簡単に行えるかを確認します。自社のブランドイメージに合わせた調整が可能かどうかもポイントです。

「コーポレートサイト向け」「ブログ向け」「ECサイト向け」など、目的に特化したレスポンシ-ブ対応テーマも多数存在するため、自社の要件に合ったものを見つけることが、効率的なサイト構築への第一歩となります。

プラグインを活用する

すでに運用しているWordPressサイトのテーマが古く、レスポンシブ対応していない場合に、限定的ながら対応できるのが「プラグイン」を活用する方法です。プラグインとは、WordPressに特定の機能を追加するための拡張プログラムです。

レスポンシブ対応を実現するプラグインには、大きく分けて2つのタイプがあります。

- モバイル専用テーマを適用するプラグイン: このタイプのプラグインは、スマートフォンからアクセスがあった場合のみ、既存のPC用テーマとは別に、プラグインが用意したモバイル専用のシンプルなテーマを適用します。これにより、既存のサイトに大きな変更を加えることなく、手軽にスマートフォン表示を最適化できます。代表的なものとして「WPtouch」などが知られています。ただし、デザインの自由度は低く、あくまで応急処置的な対応となることが多いです。

- コンテンツをレスポンシブ化する補助プラグイン: 表(テーブル)をレスポンシブ対応させる「TablePress」の拡張機能や、スライダーをレスポンシブにするプラグインなど、特定の要素をレスポンシブ化するのに役立つものもあります。

ただし、プラグインによる対応には注意が必要です。

- テーマとの相性: 使用しているテーマによっては、プラグインが正常に動作しない、あるいはデザインが崩れるといった問題が発生することがあります。

- 表示速度への影響: 新たにプラグインを追加することは、サイトの読み込みファイルを増やすことになり、かえって表示速度を低下させる原因になる可能性もあります。

- 根本的な解決ではない: プラグインはあくまで既存のサイトに機能を追加するものです。サイトの構造自体がレスポンシブを前提としていない場合、完璧な対応は難しく、表示に不具合が残ることも少なくありません。

結論として、これから新しくWordPressサイトを構築する場合は、プラグインに頼るのではなく、初めから品質の高いレスポンシブ対応テーマを選ぶのが最善の策です。既存サイトの改修で、どうしてもテーマの変更が難しい場合に限り、プラグインの利用を検討するのが良いでしょう。

レスポンシブデザインの確認方法と便利ツール

レスポンシブデザインのサイトを制作したら、それが様々なデバイスや画面サイズで意図通りに表示されているかを徹底的に確認(テスト)する作業が不可欠です。実際に手元にあるスマートフォンやタブレットで確認するのが最も確実ですが、世の中にあるすべてのデバイスを用意することは不可能です。そこで、効率的に表示確認を行うための方法と、便利なツールをいくつか紹介します。

ブラウザの表示幅を変えて確認する

最も手軽で基本的な確認方法が、PCのWebブラウザのウィンドウサイズを手動で変更することです。ブラウザのウィンドウの右端をドラッグして、ゆっくりと幅を狭めたり広げたりしてみましょう。

この方法で、以下の点を確認します。

- ブレイクポイントでのレイアウト切り替え: 設定したブレイクポイントで、レイアウトが意図通りに切り替わるか。

- レイアウトの崩れ: 切り替えの途中や、特定の幅で要素が重なったり、はみ出したりしていないか。

- リキッドレイアウトの挙動: 各要素の幅が、ウィンドウサイズの変更に追従して滑らかに伸縮するか。

この方法は、コーディング中にリアルタイムで表示を確認しながら作業を進める際に非常に便利です。ただし、あくまでPCブラウザ上でのシミュレーションであるため、スマートフォンのタッチ操作や、実際のレンダリング(描画)エンジンとの差異までは確認できません。

Google Chromeのデベロッパーツールで確認する

より正確なシミュレーションを行うには、Google Chromeに標準で搭載されている「デベロッパーツール」のデバイスモードが非常に強力です。

【使い方】

- 確認したいWebページで右クリックし、「検証」を選択するか、ショートカットキー(Windows:

F12orCtrl+Shift+I、Mac:Cmd+Option+I)を押してデベロッパーツールを開きます。 - デベロッパーツールの上部にある、スマートフォンとタブレットが重なったような形のアイコン(「デバイスのツールバーを切り替え」)をクリックします。

- すると、ページの表示がスマートフォンのシミュレーションモードに切り替わります。

【便利な機能】

- デバイスのプリセット: 画面上部のドロップダウンメニューから、「iPhone 14 Pro」「Pixel 7」「iPad Air」といった主要なデバイスの機種を選択でき、そのデバイスの画面サイズと解像度(デバイスピクセル比)を正確に再現できます。

- カスタムサイズの指定: 任意の幅と高さを入力して、特定の画面サイズでの表示を確認することも可能です。

- 縦向き・横向きの切り替え: デバイスの向きをワンクリックで切り替え、ランドスケープモードでの表示も簡単にテストできます。

- タッチ操作のシミュレーション: マウスカーソルがタッチ操作を模した円形になり、タップやスワイプの挙動を確認できます。

このデベロッパーツールを使えば、手元に実機がなくても、非常に多くのデバイスでの表示を効率的にチェックすることができ、レスポンシブデザインのデバッグには必須のツールと言えます。

おすすめの確認ツール3選

ブラウザの機能に加えて、外部のWebサービスやツールを利用することで、さらに多角的かつ効率的にレスポンシブ表示を確認できます。

① Google モバイルフレンドリーテスト

Googleが公式に提供している無料のテストツールで、SEOの観点からも非常に重要です。(参照:Google Search Console ヘルプ)

URLを入力するだけで、そのページがGoogleの基準で「モバイルフレンドリー」かどうかを数秒で判定してくれます。

- 判定結果: 「このページはモバイル フレンドリーです」と表示されれば問題ありません。問題がある場合は、「テキストが小さすぎて読めません」「クリック可能な要素同士が近すぎます」「コンテンツの幅が画面の幅を超えています」といった具体的な問題点を指摘してくれます。

- ページのスクリーンショット: Googleのスマートフォン用クローラーが実際にページをどのように認識しているかのスクリーンショットも表示されるため、自分が見ている表示とGoogleの認識に差異がないかを確認できます。

サイトを公開する前には、必ずこのツールで主要なページをチェックしておくことをおすすめします。

② Sizzy

Sizzyは、Web開発者向けに作られた高機能なレスポンシ-ブ確認ブラウザ(有料)です。複数のデバイスのプレビューを、一つの画面に並べて同時に表示できるのが最大の特徴です。

- 複数デバイスの同時プレビュー: iPhone、Android、iPad、PCなど、複数のデバイスの表示を一覧で確認できます。ある場所のCSSを修正すると、すべてのデバイスのプレビューに即座に反映されるため、修正と確認のサイクルを劇的に高速化できます。

- 同期スクロール: 一つのデバイスをスクロールすると、他のすべてのデバイスも同期してスクロールするため、各デバイスでの表示位置のズレなどを簡単に比較できます。

- 高機能なデバッグツール: 各デバイスごとのデベロッパーツールや、デザインカンプとのピクセル単位での比較機能など、開発を支援する多くの機能が搭載されています。

有料ツールですが、本格的にレスポンシブサイトの開発を行うプロフェッショナルにとっては、作業効率を大幅に向上させる価値のある投資と言えるでしょう。

③ Responsinator

Responsinatorは、URLを入力するだけで、様々なデバイス(iPhone, Android, iPadなど)のフレーム内にサイトのプレビューを表示してくれる、シンプルで手軽な無料のWebサービスです。

- 手軽さ: アカウント登録なども不要で、サイトにアクセスしてURLを入力するだけですぐに利用できます。

- クライアントへの共有: 制作したサイトのレスポンシブ対応状況を、専門知識のないクライアントなどに視覚的に見せたい場合に便利です。ツールのURLを共有するだけで、相手も同じ画面を確認できます。

Sizzyのような高機能さはありませんが、「まずはざっくりと各デバイスでの見え方を確認したい」という初期段階のチェックや、簡単なデモンストレーション用途には最適なツールです。