「自分のアイデアをアプリにしてみたい」「アプリ開発で収益を得たい」と考え、個人でのアプリ開発に興味を持つ方が増えています。しかし、実際に何から始めれば良いのか、どれくらいのスキルや費用が必要なのか、分からないことも多いのではないでしょうか。

結論から言えば、適切な知識と手順を踏めば、個人でもアプリを開発し、リリースすることは十分に可能です。かつては専門的な技術を持つ一部のエンジニアに限られていましたが、現在では学習環境や開発ツールが充実し、多くの人が挑戦できる時代になりました。

この記事では、個人でのアプリ開発を成功させるための具体的なロードマップを網羅的に解説します。無理だと言われる理由とその克服法から、開発のメリット・デメリット、具体的な7つのステップ、必要なスキルや費用、そして収益化の方法や成功のポイントまで、初心者の方が抱くであろう疑問に一つひとつ丁寧にお答えします。

この記事を最後まで読めば、個人でのアプリ開発の全体像を掴み、最初の一歩を踏み出すための具体的な行動計画を立てられるようになるでしょう。

目次

個人でのアプリ開発は可能?無理といわれる理由

「個人でのアプリ開発は無理」「やめておけ」といった声を耳にしたことがあるかもしれません。確かに、企業がチームで行うような大規模な開発を個人で再現するのは困難です。しかし、適切な規模と計画であれば、個人がアプリを開発し、成功させることは決して不可能ではありません。

では、なぜ「無理」と言われてしまうのでしょうか。その背景には、いくつかの乗り越えるべきハードルが存在します。ここでは、その理由と、現代においてそれらのハードルがどのように克服可能になっているのかを解説します。

「無理」と言われる主な理由

- 求められるスキルの幅広さ

アプリ開発は、単にプログラミングができれば良いというものではありません。企画、UI/UXデザイン、プログラミング(フロントエンド・サーバーサイド)、データベース設計、テスト、インフラ構築、アプリストアへの申請、リリース後のマーケティング、ユーザーサポート、継続的なアップデートなど、非常に多岐にわたる工程が存在します。企業ではこれらの工程を専門の担当者が分業しますが、個人開発ではこれらすべてを一人で、あるいは中心となってこなす必要があります。それぞれの分野で専門知識が求められるため、学習コストが非常に高くなるのが現実です。 - 膨大な時間と継続的な努力

すべての工程を一人で行うため、当然ながら膨大な時間と労力がかかります。特に本業を持つ社会人や学業のある学生が副業として取り組む場合、作業時間を確保すること自体が大きな課題となります。平日の夜や休日を開発に充てる生活を長期間続ける必要があり、強い意志と自己管理能力がなければ、途中で燃え尽きてしまう可能性があります。エラーが解決できずに何日も停滞したり、思うように開発が進まなかったりする期間も必ず訪れます。 - 資金的な課題

完全に無料でアプリ開発ができるわけではありません。開発用の高性能なパソコンの購入費、アプリをストアに公開するための開発者アカウント登録料(Appleは年間、Googleは初回)、プッシュ通知やデータ保存のためのサーバー代など、初期投資やランニングコストが発生します。特にiOSアプリを開発・公開するには、比較的高価なMacが必須となる点は、初心者にとって一つの障壁となり得ます。 - マーケティングと集客の壁

苦労してアプリを完成させ、ストアに公開しても、それだけでは誰にも使ってもらえません。App StoreやGoogle Playには日々新しいアプリがリリースされており、まさに星の数ほどの競合が存在します。その中で自分のアプリを見つけてもらい、ダウンロードしてもらうためには、効果的なマーケティング活動が不可欠です。しかし、個人には広告にかけられる予算も限られており、SNSでの発信やASO(アプリストア最適化)など、地道な努力で認知度を高めていく必要があります。 - モチベーションの維持

個人開発は、基本的に孤独な戦いです。チーム開発のように進捗を共有したり、困難な課題について相談したり、励まし合ったりする仲間がいません。複雑なバグに直面した時や、ユーザーからの厳しいフィードバックを受けた時に、一人で抱え込んでしまい、モチベーションが低下しやすい環境です。この「精神的な壁」が、技術的な問題以上に挫折の大きな原因となることも少なくありません。

しかし、これらの課題は克服可能です

上記のような困難な点は事実ですが、現代ではテクノロジーの進化や環境の変化により、個人開発のハードルは着実に下がっています。

- 学習リソースの充実: オンラインプログラミングスクールやUdemyのような動画学習プラットフォーム、QiitaやZennといった技術情報共有サービスが普及し、質の高い情報を安価または無料で得られるようになりました。体系的な学習から、特定の問題解決まで、目的に応じて最適な学習方法を選べます。

- 開発ツールの進化: FirebaseやSupabaseに代表されるBaaS(Backend as a Service)の登場により、これまで専門知識が必要だったサーバーサイド(ユーザー認証、データベースなど)の開発が大幅に簡略化されました。多くは無料プランから始められるため、コストを抑えながら高機能なアプリを開発できます。

- コミュニティの活用: Twitter(X)や勉強会、オンラインサロンなど、開発者同士が繋がるコミュニティが活発です。情報交換はもちろん、開発中のアプリについて意見をもらったり、同じ目標を持つ仲間と交流したりすることで、モチベーションを維持しやすくなります。

結論として、「個人でのアプリ開発は無理」というのは、その多岐にわたる工程と必要な努力を指しての言葉であり、決して「不可能」という意味ではありません。課題を正しく認識し、利用可能なツールやサービスを賢く活用し、現実的な目標を設定することで、個人でもアイデアを形にすることは十分に可能です。

個人でアプリを開発する3つのメリット

個人でのアプリ開発には、困難な点がある一方で、企業での開発では得られない大きな魅力とメリットが存在します。ここでは、個人開発ならではの3つの主要なメリットについて詳しく解説します。

① 自分のアイデアを形にできる

個人開発の最大のメリットは、何ものにも縛られず、自分の純粋な「作りたい」という情熱やアイデアをそのまま形にできる点にあります。

企業でアプリを開発する場合、そこには必ず様々な制約が伴います。例えば、売上目標や利益率といったビジネス上の要件、厳しい納期、開発予算の制限、上司や他部署の意向、会社のブランドイメージなど、考慮すべき要素は多岐にわたります。その結果、開発者自身のオリジナリティや「本当に作りたいもの」は、様々な調整の過程で失われてしまうことも少なくありません。

一方、個人開発では、誰の許可も必要ありません。あなたが作りたいと思ったものが、開発すべきアプリです。

- ニッチな需要への挑戦: 大企業がターゲットにしないような、ごく一部の人にしか響かないニッチな需要に応えるアプリを開発できます。例えば、特定の趣味(盆栽、秘境駅めぐりなど)に特化した記録・共有アプリや、特定の専門職の業務を効率化するツールなど、自分の原体験や課題意識に基づいたユニークなアプリは、個人開発だからこそ生まれやすいのです。

- 自由な技術選定: 企業では実績のある安定した技術が選ばれがちですが、個人開発なら自分の興味や学習したいという動機で、最新のプログラミング言語やフレームワークを自由に試すことができます。これは、開発者としてのスキルアップに直結する大きなメリットと言えるでしょう。

- 純粋な創作活動としての喜び: 収益を度外視して、アート作品を作るように、あるいは趣味の延長として、純粋な創作活動としてアプリ開発を楽しむこともできます。自分の頭の中にあったアイデアが、試行錯誤の末にスマートフォン上で動く形になった時の達成感は、何物にも代えがたい経験です。

このように、組織の論理から解放され、100%自分の裁量でプロダクトを生み出せる自由度の高さは、個人開発の最も強力なモチベーションの源泉となります。

② 時間や場所にとらわれずに開発できる

個人開発は、働き方やライフスタイルにおける柔軟性が非常に高いというメリットがあります。企業に所属するエンジニアのように、決まった勤務時間やオフィスに縛られることなく、自分の都合に合わせて開発を進めることができます。

- ライフスタイルに合わせた開発ペース: 本業を持つ会社員であれば、平日の早朝や深夜、通勤時間、週末など、自分のスケジュールに合わせて作業時間を組み立てられます。育児や介護などで時間に制約がある方でも、隙間時間を見つけて少しずつ開発を進めることが可能です。この柔軟性は、開発を長期的に継続する上で非常に重要な要素となります。

- 好きな場所で開発可能: 必要なのはパソコンとインターネット環境だけです。自宅の書斎はもちろん、カフェ、コワーキングスペース、旅行先のホテルなど、自分が最も集中できる環境を自由に選んで開発拠点にできます。気分転換に場所を変えることで、新たなアイデアが生まれることもあるでしょう。

- 自己管理と集中: もちろん、この自由さは高い自己管理能力を要求します。しかし、他人に邪魔されず、完全に自分の世界に没頭して作業に集中できる時間は、生産性を大きく向上させます。特に、複雑なロジックを組み立てたり、難解なバグの原因を調査したりする際には、誰にも中断されないまとまった時間を確保できることの価値は計り知れません。

このように、時間と場所の制約から解放されることで、個人の状況に最適化された持続可能な開発スタイルを確立できます。これは、創造的な作業であるアプリ開発において、パフォーマンスを最大化するための理想的な環境と言えるかもしれません。

③ 収益をすべて自分のものにできる

個人開発の夢の一つとして、収益化が挙げられます。開発したアプリがヒットし、収益を生み出した場合、その利益を独り占めできる可能性がある点は、非常に大きな魅力です。

企業に所属するエンジニアが開発したアプリが大きな成功を収めても、その利益はまず会社の売上となり、開発者個人には給与やボーナスという形で間接的に還元されるのが一般的です。もちろん、それは安定した雇用の対価であり、正当な仕組みです。

しかし、個人開発の場合、アプリから得られる収益は、App StoreやGoogle Playなどのプラットフォームに支払う手数料(一般的に15%~30%)やサーバー代などの経費を除いて、すべてが開発者自身の収入となります。

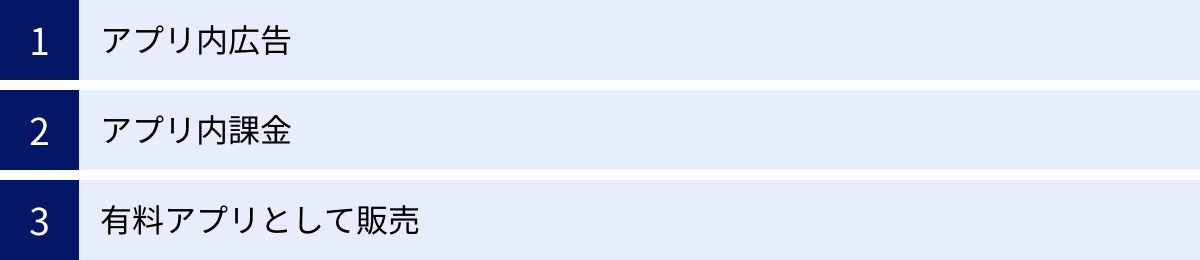

- 多様な収益化モデル: アプリ内広告、アプリ内課金(機能制限の解除やアイテム販売など)、サブスクリプション(月額・年額課金)、有料アプリとしての販売など、アプリの特性に合わせて様々な収益化モデルを自分で設計し、試すことができます。

- 大きなリターンの可能性: もちろん、成功する保証はどこにもありません。しかし、もしアプリが多くのユーザーに受け入れられれば、副業としての収入の柱になったり、さらにはそれだけで生計を立てる「独立した開発者」としての道が拓けたりする可能性も秘めています。たった一つのアプリが、人生を変えるほどのインパクトを持つこともあり得ます。これは、個人開発が持つ「ドリーム」の部分です。

- ビジネススキルの習得: 収益化を目指す過程で、プログラミングスキルだけでなく、マーケティング、価格設定、ユーザー分析、カスタマーサポートといったビジネスに関する一連のスキルを実践的に学ぶことができます。たとえ大きな収益に繋がらなかったとしても、この経験は開発者としての市場価値を高める貴重な財産となるでしょう。

ただし、後述するように収益化のハードルは非常に高いことも事実です。しかし、成功した際の金銭的リターンがすべて自分に返ってくるという事実は、困難な開発を続ける上での強力なインセンティブとなり得ます。

個人でアプリを開発する3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、個人でのアプリ開発には看過できないデメリットや困難も存在します。挑戦を始める前にこれらの現実的な課題を理解しておくことは、挫折を防ぎ、成功の確率を高めるために非常に重要です。

① すべての工程を一人で行う必要がある

個人開発の自由さは、裏を返せばすべての責任と作業を一人で背負うことを意味します。これは、個人開発における最大のデメリットと言っても過言ではありません。

企業でのアプリ開発は、通常、以下のような専門家によるチームで行われます。

- プロダクトマネージャー: 企画や要件定義、プロジェクト全体の進行管理を担当。

- UI/UXデザイナー: ユーザーにとって魅力的で使いやすい画面を設計。

- iOS/Androidエンジニア: プログラミング言語を用いてアプリの機能を実装。

- サーバーサイドエンジニア: ユーザーデータやコンテンツを管理するサーバー側のシステムを構築。

- QA(品質保証)エンジニア: アプリのバグや不具合をテスト。

- マーケター: アプリの宣伝やプロモーション戦略を立案・実行。

個人開発では、これらすべての役割を一人でこなす必要があります。プログラミングは得意でもデザインは苦手、あるいはアイデアを出すのは好きでも地道なテスト作業は苦痛、といったように、人には誰しも得意・不得意な分野があります。しかし、個人開発では苦手な作業から逃げることはできません。

この「何でも屋」にならなければいけない状況は、以下のような課題を生み出します。

- 膨大な学習コスト: それぞれの分野で一定レベルの知識とスキルが求められるため、プログラミング以外にもデザイン、マーケティング、サーバー技術など、広範な領域を学ぶ必要があります。これは非常に時間がかかり、挫折の大きな原因となります。

- クオリティの限界: 一人の人間がすべての分野でプロフェッショナルレベルのクオリティを出すことは極めて困難です。その結果、機能は良いけれどデザインが素人っぽい、あるいはデザインは綺麗だけどバグが多いなど、アプリ全体の完成度がどこか中途半端になってしまう可能性があります。

- タスク管理の複雑化: 多岐にわたるタスクを一人で管理し、優先順位をつけ、計画的に進めていく必要があります。一つの作業に没頭していると、他の重要な作業が疎かになりがちです。

この課題を乗り越えるためには、すべてを完璧にやろうとしないことが重要です。苦手な部分はテンプレートやツールを活用したり、必要であればクラウドソーシングなどで部分的に外注したりするなど、賢く「手を抜く」工夫が求められます。

② モチベーションの維持が難しい

個人開発は、ゴールが見えない暗いトンネルを一人で歩き続けるような、孤独な作業の連続です。長期にわたる開発期間中、高いモチベーションを維持し続けることは、技術的なスキル以上に難しい課題かもしれません。

チーム開発であれば、日々の朝会で進捗を共有したり、行き詰まった時に同僚に相談したり、リリースという共通の目標に向かって一体感が生まれたりします。しかし、個人開発にはそうした要素がありません。

- 孤独感とプレッシャー: 解決できないエラーに何日も悩まされたり、想定外の仕様変更が必要になったりした時、相談できる相手がおらず、すべてのプレッシャーを一人で抱え込むことになります。「もうやめてしまいたい」という気持ちに何度も駆られるでしょう。

- 進捗の実感の欠如: 一人で黙々と作業していると、自分が本当に前に進んでいるのか分からなくなりがちです。他者からの客観的なフィードバックがないため、自己評価が下がり、やる気が失われてしまうこともあります。

- 外部からの誘惑: 周囲の友人たちが遊んでいたり、他に面白そうな趣味が見つかったりすると、苦しい開発作業を続ける意欲が削がれてしまうことも少なくありません。

このモチベーションの問題に対処するためには、意識的な工夫が必要です。

- 開発者コミュニティへの参加: Twitter(X)や技術系のオンラインサロン、勉強会などに参加し、他の開発者と交流しましょう。進捗を報告し合ったり、悩みを相談したりするだけで、孤独感は大きく和らぎます。

- 小さな目標設定: 「今週中にログイン機能を実装する」「今日はこのバグを修正する」など、達成可能な小さな目標を立て、クリアしていくことで成功体験を積み重ねることが重要です。

- 進捗の可視化: GitHubでコミットログを積み重ねたり、ブログやSNSで開発日記をつけたりすることで、自分の頑張りを客観的に確認できます。これは、モチベーションを維持するための強力なツールになります。

③ 収益化のハードルが高い

メリットとして「収益をすべて自分のものにできる」ことを挙げましたが、その裏返しとして、そもそも収益を発生させることが非常に難しいという厳しい現実があります。多くの個人開発者が、収益化の壁にぶつかっています。

- 激しい競争環境: App StoreやGoogle Playには、個人開発のアプリだけでなく、潤沢な資金と人材を持つ企業が開発した高品質なアプリがひしめいています。その中で、ユーザーに自分のアプリを選んでもらうこと自体が至難の業です。

- 無料が当たり前の文化: 多くのユーザーは、アプリは無料で使えるものだと考えています。そのため、有料アプリとして販売したり、アプリ内課金で収益を上げたりするには、ユーザーが「お金を払ってでも使いたい」と感じるほどの圧倒的な価値を提供する必要があります。

- マーケティングの重要性: どんなに素晴らしいアプリを作っても、その存在が知られなければ収益は生まれません。しかし、個人が使える広告宣伝費は限られています。ASO(アプリストア最適化)やSNSでの地道な情報発信、口コミを誘発するような仕組み作りなど、お金をかけずにユーザーを集めるためのマーケティング戦略が不可欠となり、これ自体が専門的なスキルを要します。

- 収益の不安定さ: たとえ収益化に成功したとしても、その収益が安定して続くとは限りません。アプリのトレンドの移り変わりは激しく、OSのアップデートによる仕様変更や、競合アプリの登場によって、収益が急に減少するリスクも常に伴います。

「一攫千金」を夢見て個人開発を始めるのは危険です。まずは収益を第一目標とせず、自分のスキルアップやポートフォリオ作り、あるいは純粋な創作活動として楽しむという心構えで臨む方が、結果的に長続きし、成功に繋がる可能性が高まります。収益化は、その先にあるボーナスステージくらいに考えておくのが精神衛生上も良いでしょう。

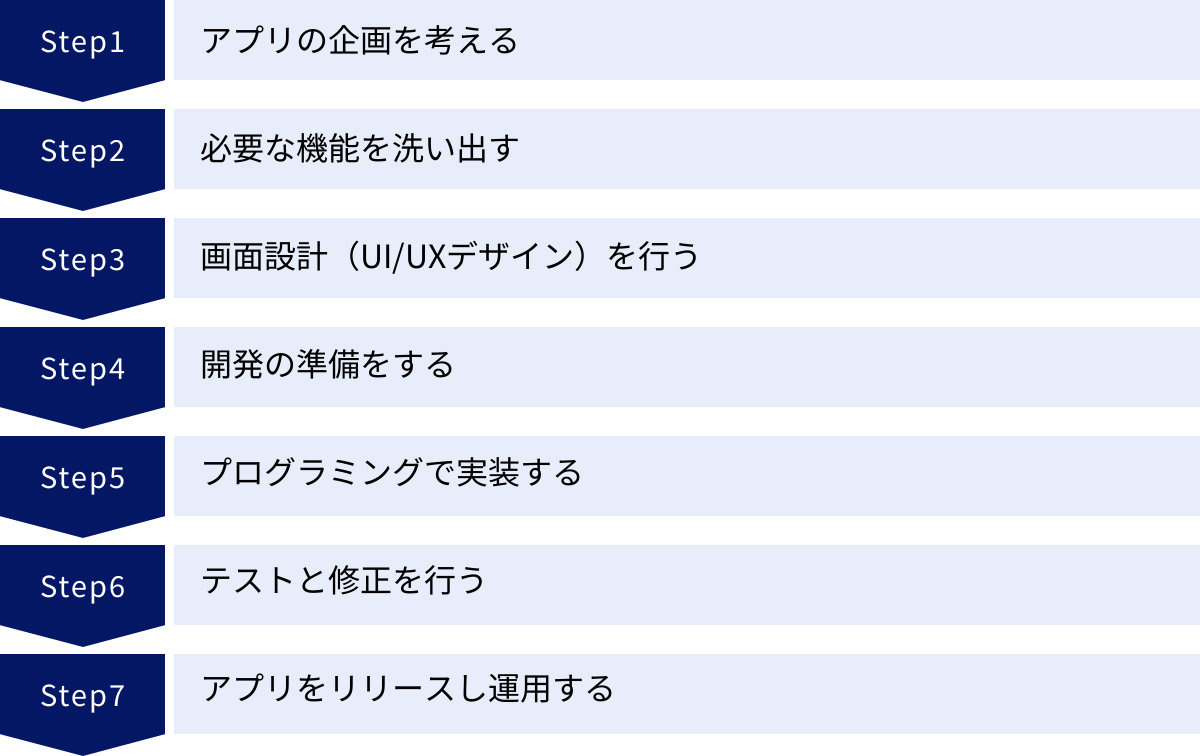

個人でのアプリ開発の始め方7ステップ

ここからは、実際に個人でアプリ開発を始めるための具体的な手順を7つのステップに分けて解説します。この流れに沿って進めることで、計画的に、そして挫折しにくく開発を進めることができます。

① アプリの企画を考える

すべての始まりは「アイデア」です。しかし、ただ漠然と「何か作りたい」と考えるだけでは先に進めません。「誰の」「どのような課題を」「どのように解決するのか」というコンセプトを明確にすることが、成功への第一歩です。

良い企画を立てるためのヒントは、意外と身近なところにあります。

- 自分自身の課題を解決する: 「自分が本当に欲しいアプリを作る」というのは、個人開発における王道のアプローチです。自分がユーザー第一号なので、必要な機能や使い勝手について深く考えることができます。例えば、「複数のサブスクリプションサービスの支払日と金額をまとめて管理したい」「読んだ本の感想を簡単に記録して、友人と共有したい」といった、日常生活でのちょっとした不便や欲求が優れたアプリの種になります。

- 身近な人の悩みに耳を傾ける: 家族や友人、同僚が困っていることはないか、観察してみましょう。「うちの親がスマホの操作に苦労しているから、もっとシンプルな連絡アプリがあれば…」「チームのタスク管理がExcelで煩雑だから、もっと手軽な共有ツールが欲しい」など、他者の具体的な課題は、多くの人が共感する普遍的なニーズを捉えている可能性があります。

- 既存アプリの不満点を探す: すでに人気のあるアプリでも、レビュー欄を見れば「この機能が足りない」「ここが使いにくい」といったユーザーの不満が見つかります。その不満点を解消し、さらに独自の付加価値を加えることで、先行アプリとの差別化を図ることができます。

アイデアが固まったら、「コンセプトシート」のような形で言語化してみましょう。「アプリ名(仮)」「ターゲットユーザー(例:30代の働く女性)」「解決する課題(例:日々の献立を考える手間を減らす)」「主な提供価値(例:AIが冷蔵庫の残り物でレシピを提案する)」などを書き出すことで、プロジェクトの軸が定まり、今後の開発で道に迷うことが少なくなります。

② 必要な機能を洗い出す

企画が固まったら、次はそのコンセプトを実現するために必要な機能を具体的にリストアップしていきます。この段階で重要なのは、いきなり全ての理想の機能を盛り込もうとしないことです。

個人開発で最も陥りやすい失敗の一つが、壮大な計画を立ててしまい、開発途中で力尽きてしまうことです。これを避けるために、「MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)」という考え方を取り入れましょう。MVPとは、ユーザーの根本的な課題を解決できる、必要最小限の機能を備えた製品のことです。

例えば、「AIが冷蔵庫の残り物でレシピを提案するアプリ」の場合、最初から完璧を目指す必要はありません。

- MVPの機能:

- 食材をテキストで入力できる機能

- 入力された食材を含むレシピを検索・表示する機能

- レシピをお気に入り登録できる機能

- 将来的に追加したい機能:

- 食材を写真で自動認識する機能

- アレルギー設定機能

- 買い物リスト作成機能

- ユーザー同士でレシピを共有するSNS機能

このように、「これさえあれば、ユーザーの最も大きな課題を解決できる」というコア機能に絞り込むことで、開発のハードルを下げ、まずは「完成させてリリースする」という最初のゴールにたどり着くことができます。洗い出した機能は、スプレッドシートやTrelloのようなタスク管理ツールで一覧にしておくと、進捗管理がしやすくなります。

③ 画面設計(UI/UXデザイン)を行う

必要な機能が決まったら、次はアプリの「見た目」と「使い心地」を設計します。これがUI/UXデザインの工程です。

- UI(User Interface): ユーザーが直接触れる部分のデザイン。ボタンの形や色、文字のフォント、レイアウトなど、視覚的な要素全般を指します。

- UX(User Experience): ユーザーがアプリを通じて得られる体験全体。直感的に操作できるか、ストレスなく目的を達成できるか、使っていて楽しいか、といった「使い心地」を指します。

個人開発では、特にUXが重要です。どんなに高機能でも、使い方が分かりにくければユーザーはすぐに離れてしまいます。

デザインのプロセスは、以下のように進めるのが一般的です。

- ワイヤーフレームの作成: まずは手書きのラフスケッチや簡単な図で、各画面にどのような要素(ボタン、テキスト、画像など)をどこに配置するか、大まかな骨組み(レイアウト)を決めます。これをワイヤーフレームと呼びます。この段階では色や装飾は考えず、機能性と情報の構造に集中します。

- モックアップの作成: ワイヤーフレームを元に、実際の見た目に近いデザインを作成します。色やフォント、アイコンなどを具体的に決めていき、完成形のイメージを固めます。この作業には、FigmaやAdobe XDといった専門のデザインツールがよく使われます。これらのツールは無料で始められるものが多く、直感的な操作でデザインを作成できます。

- プロトタイピング: 作成したモックアップの画面同士を繋ぎ合わせ、ボタンをタップしたら次の画面に遷移するといった、実際のアプリのような操作感をシミュレーションできるモデル(プロトタイプ)を作成します。これにより、開発に入る前に画面遷移の流れや操作性に問題がないかを確認できます。

デザインに自信がない場合でも、既存の人気アプリのUIを参考にしたり、UIデザインのパターンをまとめたWebサイトを参考にしたりすることで、一定のクオリティを担保することは可能です。「シンプルで分かりやすいこと」を最優先に考えましょう。

④ 開発の準備をする

設計図が完成したら、いよいよ開発(プログラミング)に着手するための準備を整えます。

- 開発プラットフォームの選定:

- iOSアプリ: iPhoneやiPadで動くアプリ。App Storeで公開します。

- Androidアプリ: 様々なメーカーのスマートフォンやタブレットで動くアプリ。Google Playで公開します。

- 両対応(クロスプラットフォーム): 一つのコードでiOSとAndroidの両方のアプリを開発します。

個人開発では、まずどちらか一方のプラットフォームに絞って開発を始めるのが現実的です。MacユーザーであればiOS、そうでなければAndroidから始めるのが一般的です。クロスプラットフォーム開発は、効率的に両OSに対応できるメリットがありますが、学習コストやOS固有の挙動への対応など、独自の難しさもあります。

- プログラミング言語・フレームワークの選定:

- iOS(ネイティブ): Swift という言語と、SwiftUI というUIフレームワークの組み合わせが現在の主流です。

- Android(ネイティブ): Kotlin という言語と、Jetpack Compose というUIフレームワークの組み合わせが推奨されています。

- クロスプラットフォーム: Flutter(Google製、言語はDart)や React Native(Meta製、言語はJavaScript/TypeScript)が有名です。

初心者の場合は、情報量が多く、コミュニティが活発なネイティブ開発(Swift or Kotlin)から始めるのがおすすめです。

- 開発環境の構築:

選定した言語やプラットフォームに合わせて、パソコンに必要なソフトウェア(開発ツール)をインストールします。- iOS開発: macOSが搭載されたMacに、Xcode という無料の統合開発環境(IDE)をインストールします。

- Android開発: MacまたはWindows PCに、Android Studio という無料の統合開発環境(IDE)をインストールします。

- バージョン管理システムの準備:

Gitというバージョン管理システムと、GitHubというWebサービスを使って、ソースコードを管理する準備をします。これにより、コードの変更履歴を記録したり、誤ってファイルを消してしまった際に元に戻したりすることができます。個人開発であっても、Git/GitHubの利用はほぼ必須と言えます。

⑤ プログラミングで実装する

準備が整ったら、③で作成した画面設計と②で洗い出した機能一覧に基づき、実際にコードを書いてアプリの機能を形にしていく「実装」の工程に入ります。

この工程は、アプリ開発の中心であり、最も時間と根気が必要な部分です。エラーとの戦いになることも多々ありますが、一つずつ機能を完成させていく過程は、ものづくりの醍醐味でもあります。

実装をスムーズに進めるためのポイントは以下の通りです。

- 小さく作って、すぐ動かす: 最初からアプリ全体を一度に作ろうとせず、「ログイン画面のUIを作る」「ボタンをタップしたら文字が表示されるようにする」といったように、機能単位や画面単位で非常に小さなタスクに分割して取り組みましょう。そして、一つタスクが終わるたびに実際にアプリを動かして(ビルドして)、意図通りに動作するかを確認します。この「実装→確認」のサイクルを高速で繰り返すことで、問題の早期発見に繋がり、モチベーションも維持しやすくなります。

- エラーを恐れない: プログラミングにエラーはつきものです。エラーメッセージが表示されたら、まずは落ち着いて内容をよく読みましょう。多くの場合、エラーメッセージ自体に原因のヒントが書かれています。メッセージをコピーしてGoogleで検索すれば、同じ問題に直面した先人たちの解決策(技術ブログやStack Overflowなど)が必ず見つかります。エラー解決能力は、開発者にとって最も重要なスキルの一つです。

- 完璧を目指さない: 最初から美しく、効率的なコードを書こうと気負う必要はありません。まずは「動くこと」を最優先にしましょう。コードの整理や効率化(リファクタリング)は、後からでもできます。

⑥ テストと修正を行う

機能の実装が一通り完了したら、アプリをリリースする前に、品質を保証するためのテストを行います。この工程を疎かにすると、リリース後にユーザーからバグの報告が相次ぎ、低評価に繋がってしまいます。

テストには様々な観点があります。

- 単体テスト: ボタンや入力フォームなど、個々の部品(機能)が正しく動作するかを確認します。

- 結合テスト: 複数の機能を組み合わせたときに、意図した通りに連携して動作するかを確認します。(例:ログイン機能とデータ表示機能の連携)

- 総合テスト: アプリ全体が、企画・設計した仕様を満たしているかをユーザーの視点で確認します。

個人開発では、自分自身でユーザーになりきって、あらゆる操作を試してみることが基本になります。

- 正常系のテスト: 想定される正しい使い方をして、問題なく動作するかを確認します。

- 異常系のテスト: 想定外の使い方をわざとしてみて、アプリがクラッシュ(強制終了)したり、おかしな挙動をしたりしないかを確認します。(例:メールアドレスの形式ではない文字列を入力する、パスワードを空欄のままログインボタンを押す、通信が不安定な場所で操作する、など)

- 多デバイスでのテスト: 自分のスマートフォンだけでなく、XcodeやAndroid Studioに搭載されているシミュレータ(iOS)/エミュレータ(Android)を使って、異なる画面サイズやOSバージョンの仮想デバイスで表示崩れや動作不良がないかを確認します。

可能であれば、友人や家族など、自分以外の第三者にアプリを使ってもらうことを強くお勧めします。開発者自身では当たり前だと思っている操作が、初見のユーザーにとっては分かりにくいことはよくあります。客観的なフィードバックは、品質を向上させる上で非常に貴重です。見つかったバグや問題点はリストアップし、優先順位をつけて一つずつ修正していきます。

⑦ アプリをリリースし運用する

徹底的なテストと修正を経て、いよいよアプリを世に送り出します。アプリストアに公開するための申請作業です。

- ストア情報の準備: アプリ名、説明文、アイコン、スクリーンショットなど、ストアに掲載するための素材を準備します。特にスクリーンショットや説明文は、ユーザーがダウンロードするかどうかを決める重要な要素なので、アプリの魅力が伝わるように工夫しましょう。

- ストアへの申請:

- App Store (iOS): Apple Developer ProgramのアカウントでApp Store Connectというサイトにアクセスし、アプリのバイナリファイルや必要情報を提出します。その後、Appleによる審査が行われます。審査は数日から1週間程度かかることがあり、リジェクト(却下)されることもあります。

- Google Play (Android): Google Play Consoleのアカウントで、同様にアプリファイルや情報を提出します。Googleの審査はAppleに比べて比較的早い傾向にあります。

無事に審査を通過すれば、あなたのアプリが世界中のユーザーに公開されます。

しかし、リリースはゴールではなく、新たなスタートです。ここからが「運用」のフェーズになります。

- ユーザーフィードバックの収集: ストアのレビューや問い合わせ、SNSなどを通じて寄せられるユーザーの声に耳を傾けます。

- 分析と改善: アナリティクスツール(Firebase Analyticsなど)を導入し、どの機能がよく使われているか、ユーザーがどこで離脱しているかといったデータを分析します。

- 継続的なアップデート: ユーザーからのフィードバックや分析結果を元に、バグの修正、新機能の追加、UIの改善といったアップデートを継続的に行います。定期的なアップデートは、ユーザー満足度を高め、アプリを長く使ってもらうために不可欠です。

この「開発→リリース→運用→改善」のサイクルを回し続けることが、個人開発アプリを成功へと導く鍵となります。

個人でのアプリ開発に必要なもの

個人でアプリを開発するためには、大きく分けて「スキル」「環境・ツール」「費用」の3つが必要です。それぞれ具体的にどのようなものが必要になるのかを詳しく見ていきましょう。

開発スキル

アプリ開発は、様々な専門スキルの集合体です。すべてを最初から完璧にマスターする必要はありませんが、主要なスキルについて理解しておくことは重要です。

プログラミングスキル

アプリの心臓部を作る、最も中心的なスキルです。どのプラットフォームで開発するかによって、習得すべき言語が異なります。

| プラットフォーム | 主なプログラミング言語 | UIフレームワーク | 特徴 |

|---|---|---|---|

| iOS (ネイティブ) | Swift | SwiftUI | Apple製品向けの高品質なアプリ開発が可能。現在の主流。 |

| Android (ネイティブ) | Kotlin | Jetpack Compose | Googleが推奨するモダンな開発手法。 |

| クロスプラットフォーム | Dart | Flutter | Google製。1つのコードでiOS/Android両対応。UIの表現力が高い。 |

| クロスプラットフォーム | JavaScript/TypeScript | React Native | Meta製。Web技術の知識を活かせる。 |

最低でも、この中のどれか1つの言語とフレームワークの組み合わせを深く学ぶ必要があります。初心者の場合は、公式のドキュメントが豊富で、情報も探しやすいネイティブ開発(Swift/Kotlin)から始めるのが一般的です。

また、多くのアプリは、ユーザー認証やデータの保存といった機能のために、サーバーとの通信を必要とします。そのため、サーバーサイドの基本的な知識もあると開発できるアプリの幅が大きく広がります。具体的には、FirebaseのようなBaaSの使い方や、API(Application Programming Interface)の概念を理解しておくと良いでしょう。

UI・UXデザインスキル

ユーザーが直接触れる画面を設計し、快適な使い心地を提供するスキルです。プログラミングと同じくらい重要で、アプリの成功を大きく左右します。

- UIデザイン: 色彩理論、タイポグラフィ(文字の選び方・見せ方)、レイアウトの原則といった、視覚的なデザインの基礎知識が求められます。ユーザーが情報を理解しやすく、直感的に操作できる画面を構成する能力です。

- UXデザイン: ユーザーの行動や心理を理解し、ストレスなく目的を達成できるような体験を設計する能力です。画面遷移の流れをスムーズにしたり、エラーメッセージを分かりやすくしたり、といった配慮が含まれます。

これらのスキルを身につけるには、Figma、Sketch、Adobe XDといったデザインツールを使いこなせるようになることが近道です。多くの人気アプリを実際に使い込み、なぜそのデザインが優れているのかを分析することも、非常に効果的な学習方法です。

マーケティングスキル

せっかく作ったアプリも、ユーザーに知ってもらえなければ意味がありません。アプリを多くの人に届け、ダウンロードしてもらうためのスキルです。

- ASO (App Store Optimization): アプリストア最適化のこと。アプリ名、キーワード、説明文、アイコン、スクリーンショットなどを工夫し、ストア内での検索順位を上げ、ダウンロード率を高める施策です。

- Webマーケティング: アプリを紹介するLP(ランディングページ)を作成したり、SNS(Twitter/X, Instagramなど)で情報を発信したり、関連コミュニティでアプリを紹介したりして、ストア外からの流入を増やす活動です。

- データ分析: アプリのダウンロード数やアクティブユーザー数、レビューなどを分析し、改善点を見つけ出すスキルもマーケティングの一部です。

個人開発では、派手な広告を打つことは難しいため、こうした地道なマーケティング活動が成功の鍵を握ります。

開発環境・ツール

スキルがあっても、作業を行うための道具がなければ開発はできません。ここでは、最低限必要となる物理的な環境とソフトウェアツールを紹介します。

| 項目 | 具体例・推奨スペック | 備考 |

|---|---|---|

| パソコン | MacBook Air/Pro (iOS開発に必須), WindowsノートPC | メモリ16GB以上、SSD 256GB以上を強く推奨。快適な開発にはスペックが重要。 |

| スマートフォン | iPhone, Android端末 | 実機での動作確認に必須。シミュレータ/エミュレータだけでは不十分。 |

| 開発ツール(IDE) | Xcode (iOS/Mac), Android Studio (Android/Mac/Win) | これらは無料で利用できる公式の統合開発環境です。 |

| デザインツール | Figma, Adobe XD, Sketch | 無料プランでも十分に強力な機能を使えるツールが多いです。 |

| バージョン管理 | Git, GitHub | コードの変更履歴を管理するために必須。無料で利用開始できます。 |

| その他 | クラウドサービス (Firebase, Supabase), コミュニケーションツール (Slack) | 必要に応じて利用。BaaSは個人開発の強い味方です。 |

パソコン

iOSアプリを開発し、App Storeに公開するためには、macOSが動作するMac(MacBook, iMacなど)が必須です。Windows PCではiOSアプリの開発・申請はできません。一方、Androidアプリの開発はMacでもWindowsでも可能です。

開発ツールはCPUやメモリを多く消費するため、ある程度のスペックが求められます。特にメモリは8GBだと動作が遅く感じることが多いため、快適な開発環境を求めるなら16GB以上がおすすめです。

スマートフォン

開発ツールにはシミュレータやエミュレータといった仮想デバイス機能がありますが、最終的な動作確認は必ず実機で行うべきです。センサーの挙動や、実際の操作感、パフォーマンスなど、実機でしか確認できないことは数多くあります。開発対象とするOSのスマートフォン(iPhoneまたはAndroid端末)を手元に用意しましょう。

開発ツール(Xcode, Android Studioなど)

プログラミング、デバッグ、ビルドといった開発作業の中心となるソフトウェアです。これらはAppleやGoogleから無料で提供されています。それぞれの公式サイトからダウンロードしてインストールします。

開発費用

「費用」は次の章で詳しく解説しますが、必要なものの一部としてここで概要を述べます。開発には、機材購入などの「初期投資」と、サービス利用料などの「ランニングコスト」が発生します。特に、アプリをストアに公開するためのデベロッパーアカウント登録料は必須の経費として認識しておく必要があります。

個人でのアプリ開発にかかる費用の内訳

個人でのアプリ開発に挑戦する際、気になるのが「いくらくらいかかるのか?」という点でしょう。幸いなことに、多くのツールが無料で利用できるため、工夫次第で費用をかなり抑えることが可能です。ここでは、主な費用の内訳について解説します。

| 費用項目 | 目安金額 | 備考・詳細 |

|---|---|---|

| サーバー代 | 月額0円~数万円 | FirebaseやSupabaseなどのBaaSは無料枠が充実。個人開発の多くは無料枠で始められる。 |

| 開発ツール代 | 原則0円 | Xcode, Android Studio, VS Codeなどの主要な開発環境はすべて無料。 |

| アカウント登録料 | Apple: 年間$99, Google: 初回$25 | アプリをストアに公開する場合に必須。料金は変動する可能性があるため公式サイトで要確認。 |

| 外注費 | 0円~数十万円 | アイコンデザインやイラスト作成など、苦手な部分を外部に依頼する場合の費用。 |

| その他 | PC購入費(10万円~), 書籍・教材費など | 開発環境をこれから揃える場合に必要となる初期投資。 |

サーバー代

多くのアプリでは、ユーザーアカウントの情報、投稿されたデータ、設定などを保存・管理するためにサーバーが必要になります。ゼロからサーバーを構築・運用するのは専門知識が必要でコストもかかりますが、現代の個人開発ではBaaS (Backend as a Service) を利用するのが一般的です。

代表的なBaaSである Firebase (Google製) や Supabase は、ユーザー認証、データベース、ファイルストレージ、プッシュ通知といったサーバーサイドの機能をAPIとして提供してくれます。これらのサービスには非常に寛大な無料利用枠が設定されているため、ユーザー数が少ない初期段階では、サーバー代を一切かけずに高機能なアプリを運用することも十分に可能です。アプリが成長し、利用量が増えて無料枠を超えた場合にのみ、使った分だけ料金が発生する従量課金制となります。

開発ツール代

アプリ開発の中心となる統合開発環境(IDE)であるXcode(iOS開発用)とAndroid Studio(Android開発用)は、どちらもAppleとGoogleから完全に無料で提供されています。また、クロスプラットフォーム開発で人気のVS Codeや、デザインツールのFigmaなども、個人開発で使う範囲であれば無料プランでほとんどの機能を利用できます。

したがって、ソフトウェアツール自体にかかる費用は、基本的には0円と考えて問題ありません。有料のプラグインや高機能なデザインツールを使いたくなった場合に、追加で費用が発生する可能性があります。

アカウント登録料(Apple Developer Program, Google Play Console)

開発したアプリをApp StoreやGoogle Playで公開し、ユーザーに届けたい場合には、それぞれのプラットフォームへの開発者登録が必須となり、以下の費用が発生します。これは避けては通れないコストです。

- Apple Developer Program:

- 費用: 年間99米ドル

- App StoreでiOSアプリを公開するために必要なプログラムです。年間更新料がかかるため、アプリを公開し続ける限り、毎年支払いが発生します。

- 参照: Apple Developer Program 公式サイト

- Google Play Console:

- 費用: 初回のみ25米ドルの登録料

- Google PlayストアでAndroidアプリを公開するために必要です。こちらは一度支払えば、アカウントを維持するための追加費用はかかりません。

- 参照: Google Play Console ヘルプ

これらの料金は為替レートによって変動します。また、料金改定の可能性もあるため、登録前には必ず公式サイトで最新の情報を確認するようにしましょう。

外注費

すべての工程を一人でこなすのが個人開発の基本ですが、どうしても苦手な分野や、クオリティにこだわりたい部分を外部のプロに依頼するという選択肢もあります。その際に発生するのが外注費です。

- デザイン関連: アプリの第一印象を決めるアイコンや、アプリ内で使用するイラスト、LP(紹介ページ)のデザインなどを、ココナラやランサーズといったクラウドソーシングサービスでデザイナーに依頼する。数千円から数万円が相場です。

- 開発関連: 特定の複雑な機能の実装だけを、フリーランスのエンジニアに依頼する。費用は依頼内容によりますが、数万円から数十万円になることもあります。

予算に余裕がある場合、自分の苦手な部分を外注することで、開発全体のスピードとクオリティを向上させることができます。どこにお金をかけ、どこを自分でやるか、戦略的に考えることが重要です。

アプリ開発のスキルを身につける3つの学習方法

プログラミング未経験からアプリ開発スキルを習得するには、どのような学習方法があるのでしょうか。ここでは代表的な3つの方法を紹介します。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の性格やライフスタイル、予算に合った方法を選ぶことが大切です。

| 学習方法 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| プログラミングスクール | ・体系的なカリキュラム ・メンターに質問し放題 ・学習仲間ができる ・挫折しにくい環境 |

・費用が高い(数十万円~) ・学習時間が拘束される ・自分のペースで進めにくい場合がある |

短期間で集中してスキルを習得したい人、独学での挫折経験がある人、費用を投資できる人 |

| 学習サイト | ・安価(月額数千円)または無料 ・自分のペースで学べる ・スマホでも学習できる手軽さ ・豊富なコースから選べる |

・強い自己管理能力が必要 ・モチベーション維持が難しい ・疑問点をすぐに解決できない |

コストを抑えて始めたい人、自分のペースで学習を進めたい人、まずは適性を見たい初心者 |

| 本やブログで独学 | ・情報が深く、体系的(本) ・最新の情報が得られる(ブログ) ・コストが最も安い ・自分の興味に合わせて深掘りできる |

・情報が古い、誤っている可能性がある ・何から学ぶべきか分かりにくい ・疑問解決に時間がかかる |

基礎知識があり、自走できる人、特定の技術を深く学びたい中級者以上、調査能力が高い人 |

① プログラミングスクールに通う

短期間で効率的に、かつ挫折せずスキルを習得したい場合に最も有効な選択肢がプログラミングスクールです。

メリット

スクールの最大の価値は、学習を継続させるための環境が整っていることです。専属のメンターや講師が常駐しており、分からないことがあればすぐに質問して解決できます。プログラミング学習で最もつらい「エラーが解決できずに先に進めない」という状況を回避できるのは大きな利点です。また、体系的に組まれたカリキュラムに沿って学ぶため、知識が断片的になるのを防ぎ、実践的なスキルを効率良く身につけられます。同じ目標を持つ仲間と交流できることも、モチベーション維持に繋がります。

デメリット

最大のデメリットは費用の高さです。コースにもよりますが、数十万円から、中には100万円近くかかるスクールもあります。また、決められた時間に講義を受けたり、課題を提出したりする必要があるため、ある程度の時間を確保しなければなりません。

こんな人におすすめ

「費用をかけてでも、最速で実践的なスキルを身につけたい」「過去に独学で挫折した経験がある」「一人で学習を続ける自信がない」という方には、プログラミングスクールが最適な投資となるでしょう。

② 学習サイトで学ぶ

コストを抑えつつ、自分のペースで学習を始めたい場合に最適なのが、オンラインのプログラミング学習サイトです。

メリット

Progate(スライド形式で基礎を学ぶ)、ドットインストール(短い動画で学ぶ)、Udemy(買い切り型の動画講座)など、多種多様なサービスが存在します。多くは月額数千円程度と非常に安価で、中には無料で始められるものもあります。動画やスライド形式で視覚的に分かりやすく解説されているため、初心者でも抵抗なく学習に入れます。スマートフォンアプリが用意されているサービスも多く、通勤時間などの隙間時間を活用して手軽に学べるのも魅力です。

デメリット

スクールと違い、強制力がないため、学習を継続するには強い意志と自己管理能力が求められます。「今日は疲れたから明日やろう」が続き、いつの間にかフェードアウトしてしまうケースは少なくありません。また、質問できる環境が限られているため、複雑なエラーに直面した際には自分で解決策を調べる必要があります。

こんな人におすすめ

「まずはアプリ開発がどんなものか、自分に向いているか試してみたい」「できるだけお金をかけずに学習を始めたい」「自分の生活リズムに合わせて学習時間を自由に決めたい」という方には、学習サイトからスタートするのが最も現実的な選択肢です。

③ 本やブログで独学する

特定の技術を深く理解したり、より実践的な知識を得たりするのに適しているのが、技術書や技術ブログを活用した独学です。

メリット

書籍は、その分野の専門家によって体系的にまとめられており、信頼性が高く、深い知識を得ることができます。一方で、QiitaやZenn、個人の技術ブログなどのWeb上の記事は、最新の技術トレンドや、特定のニッチな問題に対する解決策など、より実践的でタイムリーな情報を見つけやすいという利点があります。コストも書籍代程度で済むため、最も安価な学習方法と言えます。

デメリット

初心者にとって、膨大な情報の中から「今、自分に必要な情報は何か」「どの情報が正しいのか」を見極めるのは非常に困難です。情報が断片的になりがちで、体系的な知識を身につけるのには向きません。また、本に書かれているサンプルコードが古くて動かない、といった問題に直面することもよくあります。

こんな人におすすめ

この方法は、ある程度の基礎知識が身についている中級者以上の方や、学習サイトなどと並行して利用する場合に最も効果を発揮します。「自力で情報を探し、問題を解決する能力に自信がある」「特定のフレームワークの仕組みを根本から理解したい」といった目的を持つ方に適しています。

個人開発アプリで稼ぐ3つの収益化方法

個人開発の大きな魅力の一つが、自分の作ったアプリで収益を得る可能性です。ここでは、代表的な3つの収益化モデルについて、それぞれのメリット・デメリットを解説します。

① アプリ内広告

最も手軽に導入でき、多くの無料アプリで採用されているのがアプリ内広告モデルです。

仕組み

Google AdMobなどの広告配信サービス(アドネットワーク)のSDK(ソフトウェア開発キット)をアプリに組み込むことで、広告を表示させ、その表示回数やクリック数に応じて収益を得ます。主な広告形式には以下のようなものがあります。

- バナー広告: 画面の上部や下部に常に表示される小さな帯状の広告。

- インタースティシャル広告: 画面遷移のタイミングなどで、画面全体に表示される広告。

- 動画リワード広告: ユーザーが動画広告を最後まで視聴することで、ゲーム内アイテムなどの報酬(リワード)を得られる広告。主にゲームアプリで利用されます。

メリット

ユーザーは無料でアプリの全機能を使えるため、ダウンロードしてもらうための心理的なハードルが非常に低いという点が最大の利点です。実装も比較的簡単で、個人開発者が最初に試す収益化モデルとして最もポピュラーです。

デメリット

大きな収益を上げるためには、非常に多くのユーザー(特に毎日アプリを使ってくれるアクティブユーザー)が必要になります。一般的に、広告による収益は1表示あたり0.1円にも満たないことが多く、まとまった収入にするには膨大なトラフィックが求められます。また、広告の表示方法を誤ると、ユーザー体験(UX)を著しく損ない、アプリの評価低下やアンインストールの原因になる可能性があります。

② アプリ内課金

アプリ内で、特定の機能やコンテンツ、サービスに対してユーザーに料金を支払ってもらうモデルです。

仕組み

App StoreやGoogle Playが提供する決済システムを利用して、アプリ内でアイテムや権利を販売します。その形態は様々です。

- 機能の解放: 無料版では制限されている高度な機能や便利な機能を有料で解放する。(例:広告非表示機能、エクスポート機能など)

- コンテンツの購入: 電子書籍や追加の学習コース、ゲームの追加ステージなど、デジタルコンテンツを販売する。

- 消耗アイテムの販売: ゲーム内の通貨やライフ、アイテムなど、使うとなくなるものを販売する。

- サブスクリプション: 月額または年額で料金を支払ってもらうことで、継続的にサービスやコンテンツを提供するモデル。近年の主流となりつつあります。

メリット

広告モデルに比べ、ユーザー一人あたりの単価(ARPU)を高く設定できるため、比較的少ないユーザー数でも大きな収益を上げられる可能性があります。特にサブスクリプションモデルは、一度課金してもらえれば、解約されない限り継続的かつ安定した収益が見込めるため、ビジネスとして非常に魅力的です。

デメリット

ユーザーに「お金を払う価値がある」と納得させなければならないため、無料で提供する範囲と、有料で提供する価値のバランス設計が非常に難しいです。また、Apple/Googleの決済システムを実装するには、広告よりも高度な技術知識が必要になります。

③ 有料アプリとして販売

最もシンプルな収益化モデルで、アプリをダウンロードする際に、ユーザーに一度だけ料金を支払ってもらう「買い切り」のモデルです。

仕組み

App StoreやGoogle Playのストアページで、アプリに価格(例:300円、500円など)を設定して販売します。

メリット

ダウンロードされた時点で収益が確定するため、収益予測が立てやすいという利点があります。また、アプリ内に広告を表示する必要がないため、すっきりとしたUIで、快適なユーザー体験を提供することに集中できます。一度購入すればずっと使えるという分かりやすさも、ユーザーにとってはメリットです。

デメリット

最大のデメリットは、購入のハードルが非常に高いことです。無料アプリが溢れる中で、中身を試すこともできない有料アプリをダウンロードしてもらうのは至難の業です。そのため、ストアの紹介文やスクリーンショットだけで、アプリの価値を十分に伝えきる強力な訴求力が求められます。専門性の高いツールアプリや、熱心なファンを持つゲームなど、特定のジャンルでないと成立しにくいモデルと言えるでしょう。

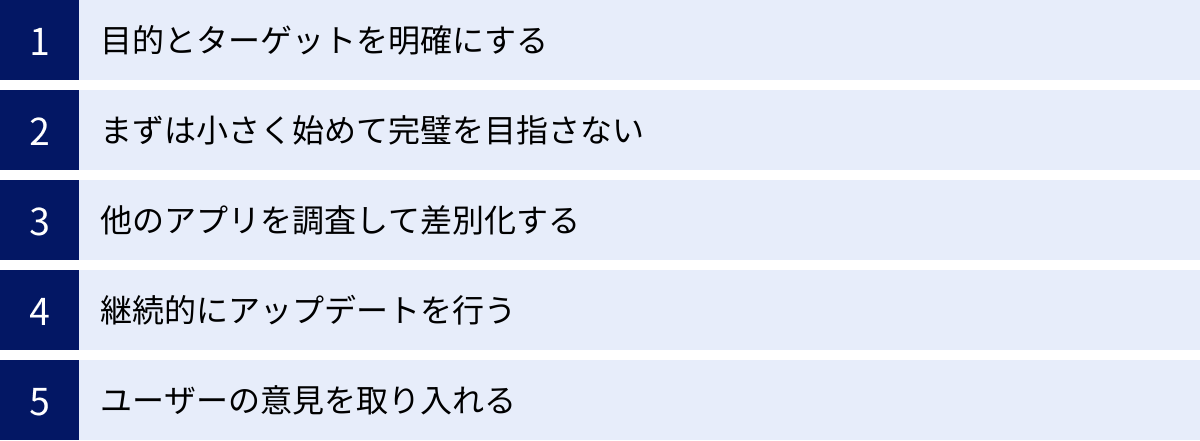

個人でのアプリ開発を成功させる5つのポイント

最後に、個人でのアプリ開発を途中で挫折させず、成功に導くための重要な心構えと具体的なポイントを5つ紹介します。

① 目的とターゲットを明確にする

開発を始める前に、「なぜこのアプリを作るのか?」「誰に使ってほしいのか?」を徹底的に考え、言語化しておくことが極めて重要です。

- 目的の明確化: 「収益化を目指す」「自分のポートフォリオとして転職に活かす」「特定の社会問題を解決したい」「純粋に技術的挑戦を楽しみたい」など、目的によって開発の優先順位やゴール設定は変わってきます。目的が曖昧だと、開発途中で「何のためにこんな大変なことをしているんだろう」とモチベーションを失いがちです。

- ターゲットの明確化: 「みんなに使ってほしい」というアプリは、結果的に誰にも響かないアプリになります。例えば、「20代のミニマリスト男性」や「小学生の子供を持つ料理が苦手な母親」のように、具体的なユーザー像(ペルソナ)を設定しましょう。ターゲットが明確になることで、その人が本当に必要とする機能は何か、どんなデザインを好むか、といった判断に一貫性が生まれ、アプリの魅力がシャープになります。

この「目的」と「ターゲット」は、開発の羅針盤です。常に立ち返ることで、プロジェクトが道に迷うのを防ぎます。

② まずは小さく始めて完璧を目指さない

個人開発における最大の敵は、「完璧主義」です。最初から全ての機能を盛り込んだ、壮大で完璧なアプリを作ろうとすると、開発期間が無限に長引き、完成する前に力尽きてしまいます。

ここで重要になるのが、「MVP(Minimum Viable Product:実用最小限の製品)」の考え方です。

- コア価値に集中する: あなたのアプリがユーザーに提供する最も重要な価値(コア価値)は何かを一つだけ見極め、それを提供するために必要最小限の機能だけに絞り込みます。

- 早くリリースする: 荒削りでも、バグが多少残っていても構いません。まずは動くものを完成させ、世に出すことを最優先します。Facebookの創業者マーク・ザッカーバーグの言葉「Done is better than perfect(完璧よりまず終わらせろ)」は、個人開発においてまさに金言です。

- ユーザーの反応を見て改善する: 一度リリースしてしまえば、実際のユーザーからフィードバックを得られます。その貴重な声を元に、本当に求められている機能から優先的に追加・改善していく方が、はるかに効率的で、ユーザー満足度の高いアプリに成長させることができます。

まずは小さな成功体験を積み重ねることが、長期的な開発を続けるための秘訣です。

③ 他のアプリを調査して差別化する

あなたのアイデアがどれほどユニークに思えても、世界中を探せば、似たようなコンセプトのアプリはすでに存在している可能性が高いです。しかし、それは悲観することではありません。先行するアプリは、最高の教科書になります。

- 徹底的なリサーチ: 自分が参入しようとしているジャンルの人気アプリを最低でも5つはダウンロードし、使い込んでみましょう。どのような機能があるか、UI/UXはどうか、収益化モデルはどうなっているか、といった点を細かく分析します。

- レビューの分析: 特にストアのレビューは宝の山です。ユーザーが「どんな点に満足しているか(星5レビュー)」と「どんな点に不満を持っているか(星1・2レビュー)」を読み解くことで、市場のニーズと、先行アプリが見過ごしている課題が見えてきます。

- 差別化ポイントを見つける: 先行アプリの優れた点は参考にしつつ、ユーザーが不満に感じている点や、まだ提供されていない機能を自分のアプリに盛り込むことで、明確な差別化を図ることができます。「あのアプリにはない、この機能がある」という一点突破の強みを作ることが、後発でも成功する鍵です。

④ 継続的にアップデートを行う

アプリはリリースしたら終わり、ではありません。むしろ、そこからが本当のスタートです。ユーザーに長く愛されるアプリにするためには、継続的なアップデートが不可欠です。

- バグ修正とOS対応: 新しいOSのバージョンがリリースされると、これまで問題なく動いていたアプリに不具合が生じることがあります。OSのアップデートに迅速に対応し、ユーザーから報告されたバグをこまめに修正する姿勢は、ユーザーの信頼に繋がります。

- 機能追加・改善: ユーザーからの要望や、自分自身の分析に基づき、定期的に新機能を追加したり、既存の機能をより使いやすく改善したりします。アプリが常に進化していることを示すことは、ユーザーの満足度を高め、アクティブ率を維持するために重要です。

- ストアでのアピール: アップデート情報は、ストアの「新機能」欄に詳しく記載しましょう。開発者が積極的にアプリを改善していることをアピールでき、ストアの評価にも良い影響を与える可能性があります。

放置されたアプリは、すぐにユーザーから見捨てられてしまいます。地道なメンテナンスこそが、アプリの寿命を延ばすのです。

⑤ ユーザーの意見を取り入れる

個人開発は孤独な作業ですが、アプリをリリースすれば、レビューや問い合わせ、SNSなどを通じてユーザーという強力な「仲間」ができます。

ユーザーの声は、開発者一人では気づけなかった問題点や、新しいアイデアのヒントが詰まった貴重なフィードバックです。もちろん、中には厳しい意見や理不尽な要求もあるでしょう。しかし、多くの声に共通する要望や不満点は、アプリが抱える本質的な課題を示唆しています。

- 真摯に耳を傾ける: すべての意見に感情的にならず、客観的なデータとして受け止めましょう。

- 対話を試みる: 可能であれば、レビューに返信したり、SNSでユーザーと交流したりすることで、より深いインサイトを得られることがあります。ユーザーは、自分の声が開発者に届いていると感じると、アプリに対してより愛着を持ってくれるようになります。

- 開発ロードマップに反映する: すべての要望に応える必要はありませんが、建設的な意見は積極的に開発計画に取り入れ、次のアップデートで実現する姿勢を見せることが大切です。

ユーザーを「批評家」ではなく「共創者」と捉えることで、アプリは開発者だけのものではなく、ユーザーと共に成長していくプロダクトになります。

個人でのアプリ開発に関するよくある質問

最後に、個人でのアプリ開発に関して、初心者の方が抱きがちなよくある質問にお答えします。

開発にはどれくらいの期間が必要?

これは最も多い質問の一つですが、「アプリの機能の複雑さ」と「開発者が投入できる時間とスキル」によって大きく変動するため、一概に「〇ヶ月です」と答えることはできません。

あくまで一般的な目安として、

- シンプルな機能のアプリ:

- 例:ToDoリスト、簡単な計算機、メモ帳など。

- 目安期間: 3ヶ月~6ヶ月

- プログラミング初学者が、学習しながら平日の夜と休日を使って開発する場合、この程度の期間を見ておくと現実的です。

- 中程度の機能を持つアプリ:

- 例:SNS機能(投稿・フォロー)、データベースとの連携、簡単なAPI利用など。

- 目安期間: 6ヶ月~1年以上

- 複数の画面や複雑なデータ処理が必要になると、設計やテストにも時間がかかり、開発期間は長くなります。

重要なのは、期間を気にするよりも、まずは前述のMVP(実用最小限の製品)を3ヶ月以内にリリースすることを目標にすることです。そこからアップデートを重ねていく方が、結果的に早く価値をユーザーに届けることができます。

アプリ開発に資格は必要?

結論から言うと、アプリ開発を行う上でも、アプリをリリースする上でも、必須となる資格は一切ありません。

IT関連の資格には「基本情報技術者試験」や、Android開発者向けの「Android™技術者認定試験」などがありますが、これらはあくまで知識レベルを証明するための一つの手段に過ぎません。

個人開発の世界では、資格の有無よりも、「実際に何を作れるのか」という実績の方がはるかに重要です。資格取得の勉強をする時間があるなら、一つでも多く簡単なアプリを作ってみる方が、実践的なスキルは身につきます。完成したアプリは、あなたのスキルを証明する最高の「ポートフォリオ(作品集)」となります。

文系やプログラミング未経験でも可能?

はい、可能です。文系出身や完全なプログラミング未経験から、優れたアプリを開発している個人開発者は数多く存在します。

アプリ開発に必要なのは、理系的な知識よりも、むしろ「課題を発見し、解決策を考える論理的思考力」や「粘り強く情報を調べて試行錯誤を繰り返す力」です。これらの能力は、文系・理系に関わらず、誰でも訓練によって身につけることができます。

もちろん、楽な道ではありません。プログラミングの基礎から学ぶためには、相応の学習時間と努力が必要です。しかし、現在では初心者向けの優れた学習サイトやスクールが充実しているため、正しいステップで学習を続ければ、誰でもアプリを開発するスキルを習得できます。

また、近年では「ノーコード」や「ローコード」といった、プログラミングをほとんど、あるいは全く行わずにアプリを開発できるツール(Bubble, Adaloなど)も登場しています。まずはこうしたツールを使ってアプリ作りの楽しさを体験してみるのも、良い第一歩になるでしょう。

収益化なしでもアプリは公開できる?

はい、もちろん可能です。収益化を一切行わない、完全に無料のアプリとして公開することは全く問題ありません。

個人開発の目的は、収益化だけではありません。

- ポートフォリオとして: 自分の技術力を示す作品としてアプリを公開し、就職や転職活動でアピールする。

- 社会貢献として: 特定のニッチな課題を解決する便利なツールを、無料で多くの人に提供する。

- 自己表現として: 自分の作りたいものを形にし、世に問うという創作活動そのものを楽しむ。

このように、収益以外の目的でアプリを開発・公開している人はたくさんいます。ただし、収益化の有無にかかわらず、アプリをストアに公開するためには、前述のデベロッパーアカウント登録料(Apple: 年間$99, Google: 初回$25)は必要になる点に注意してください。この費用は、アプリを公開するための場所代と考えると良いでしょう。