ソフトウェア開発の世界では、日々新しい技術や手法が生まれています。その中でも、古くから存在し、アジャイル開発の文脈で再び注目を集めているのが「ペアプログラミング」です。一見すると「2人で1つの作業をするのは非効率ではないか?」と感じるかもしれません。しかし、正しく実践することで、コードの品質向上、スキルの共有、チームワークの強化など、計り知れないメリットをもたらす可能性があります。

この記事では、ペアプログラミングの基本的な概念から、具体的なメリット・デメリット、効果的な実践方法、そして成功に導くためのコツまで、網羅的に解説します。新人エンジニアの教育に悩むマネージャーから、自身のスキルアップを目指す開発者まで、ペアプログラミングに関心を持つすべての方にとって、有益な情報を提供します。この記事を読めば、ペアプログラミングが単なる開発手法ではなく、チーム全体の生産性と創造性を高めるための強力な文化であることが理解できるでしょう。

目次

ペアプログラミングとは

ペアプログラミングは、ソフトウェア開発における一つのプラクティス(実践手法)であり、その名の通り「ペア」つまり2人1組でプログラミング作業を進める手法を指します。しかし、その本質は単に2人で同じ画面を見ることではありません。明確な役割分担と目的意識のもとで行われる、戦略的な開発アプローチです。ここでは、ペアプログラミングの基本的な定義、目的、そして中核となる2つの役割について詳しく解説します。

2人1組で行うソフトウェア開発手法

ペアプログラミングは、2人の開発者が1台のコンピュータを使い、共同で一つのプログラムを設計、実装、テストする開発手法です。通常、1人がキーボードを操作して実際にコードを記述し、もう1人がそのコードをリアルタイムでレビューしながら、戦略的な視点からアドバイスや指摘を行います。

この手法は、1990年代に提唱されたアジャイル開発手法の一つである「エクストリーム・プログラミング(XP)」を構成する重要なプラクティスとして広く知られるようになりました。XPでは、コードの品質を常に高く保ち、仕様変更に迅速に対応することを目指しており、ペアプログラミングはその目的を達成するための効果的な手段として位置づけられています。

ペアプログラミングと混同されがちな手法に「コードレビュー」や「モブプログラミング」があります。

- コードレビューとの違い: コードレビューは、一人の開発者が書き終えたコードを、後から別の開発者がチェックする非同期的なプロセスです。一方、ペアプログラミングは、コードが書かれるその瞬間に、リアルタイムかつ同期的にレビューが行われます。これにより、問題の早期発見と即時修正が可能になり、手戻りのコストを大幅に削減できます。

- モブプログラミングとの違い: モブプログラミングは、ペア(2人)ではなく、3人以上のチーム全員(モブ=群衆)が1台のコンピュータで共同作業する手法です。ペアプログラミングの拡張版と考えることもでき、より多様な視点を取り入れられるメリットがありますが、その分、参加者全員の時間を確保する必要があるなど、運用の難易度は高くなります。

ペアプログラミングは、これらの中間に位置し、1人での開発(ソロプログラミング)の孤独や見落としリスクと、モブプログラミングの調整コストの高さとの間で、バランスの取れた手法と言えるでしょう。

ペアプログラミングの目的

なぜ、わざわざ2人分の工数をかけて1つのタスクに取り組むのでしょうか。それは、ペアプログラミングが短期的なコーディング速度だけを追求するのではなく、より長期的で本質的な価値を生み出すことを目的としているからです。主な目的は以下の通りです。

- コード品質の向上: ペアプログラミングの最大の目的は、ソフトウェアの品質を著しく向上させることです。ナビゲーター役が常にコードを監視しているため、タイポや単純な文法ミス、論理的な誤りがその場で発見・修正されます。また、設計上の問題点や潜在的なバグ、セキュリティ脆弱性についても、2つの異なる視点から議論することで、より堅牢で保守性の高いコードを生み出すことができます。

- 知識とスキルの共有: 開発チーム内には、特定の技術に詳しいシニアエンジニアや、特定のドメイン知識を持つ担当者など、知識が偏在しがちです。ペアプログラミングは、この「暗黙知」を形式知化し、チーム内で共有するための絶好の機会となります。シニアエンジニアが持つ高度な設計思想やデバッグのノウハウがジュニアエンジニアに自然と伝承されたり、逆にジュニアエンジニアが知っている新しいライブラリやツールをシニアエンジニアが学んだりといった、双方向の知識移転が活発に行われます。

- チーム力と生産性の向上: 一見、2人で1つの作業は非効率に見えますが、長期的な視点で見ると生産性の向上に繋がります。なぜなら、品質の高いコードは将来のバグ修正や仕様変更にかかる時間を大幅に削減するからです。また、共同で課題を解決する経験を通じて、チームメンバー間の信頼関係が深まり、コミュニケーションが円滑になります。これにより、チーム全体としての問題解決能力、すなわちチーム全体の生産性が向上します。

- 属人化の防止: 「このコードはAさんしか触れない」といった属人化は、プロジェクトの大きなリスク要因です。ペアプログラミングを日常的に行うことで、最低でも2人が同じコードの設計意図や背景を理解している状態が作られます。これにより、特定のメンバーが休暇を取ったり、退職したりした場合でも、プロジェクトが停滞するリスクを低減できます。これは「バス係数(プロジェクトの重要人物が何人バスに轢かれたらプロジェクトが破綻するかを示す指標)」を高める効果があるとも言われます。

これらの目的を達成するために、ペアプログラミングでは次に説明する2つの役割が非常に重要になります。

ペアプログラミングにおける2つの役割

ペアプログラミングは、ただ2人が並んで座っているだけでは機能しません。それぞれの参加者が明確な役割を担い、互いに補完し合うことで初めてその効果を最大限に発揮します。その役割は「ドライバー」と「ナビゲーター」と呼ばれます。

ドライバー:コードを記述する人

ドライバーは、実際にキーボードとマウスを操作し、コードを記述する役割を担います。いわば、車の運転手です。ドライバーの責務は、ナビゲーターの指示や提案を受けながら、具体的なコードに落とし込んでいくことです。

しかし、単に手を動かすだけが仕事ではありません。ドライバーにとって重要なのは、自分の思考プロセスを常に声に出して言語化(Think Aloud)することです。「今からこの変数を定義します」「この条件分岐は、〇〇というケースを想定しています」といったように、自分が何を書こうとしているのか、なぜそう考えたのかをナビゲーターに伝え続けます。

この「思考の言語化」には、2つの大きなメリットがあります。

一つは、ナビゲーターがドライバーの意図を正確に理解し、より的確なフィードバックや提案をしやすくなることです。

もう一つは、ドライバー自身が自分の考えを整理できることです。頭の中だけで考えていると気づかなかった論理の飛躍や矛盾に、声に出すことで自ら気づくことも少なくありません。

ドライバーは、目の前のコードという「戦術的」な側面に集中する役割と言えます。

ナビゲーター:戦略を考えレビューする人

ナビゲーターは、ドライバーの隣に座り、コード全体を見渡して、より大局的な視点から指示や提案を行う役割を担います。いわば、地図を読んで目的地までの最適なルートを考える航海士(ナビゲーター)です。

ナビゲーターの主な責務は以下の通りです。

- リアルタイムレビュー: ドライバーが書くコードを一行一行チェックし、タイポ、バグ、コーディング規約違反などがないかを確認します。

- 戦略的思考: 「この実装方法で、将来の拡張性に対応できるか?」「このアルゴリズムの計算量は問題ないか?」「関連する他のモジュールへの影響は考慮されているか?」といった、より長期的・全体的な視点から問題を提起します。

- 次のステップの提示: 現在のタスクが完了した後の次のステップを考えたり、テストケースを考えたりと、ドライバーが目の前のコーディングに集中できるよう、先回りして思考します。

- 問題解決の補助: ドライバーが行き詰まった際には、別の解決策を提案したり、関連するドキュメントを探したりして、問題解決をサポートします。

ナビゲーターは、直接コードを書かない代わりに、常に一歩引いた「戦略的」な視点を保ち、ドライバーが見落としがちな点に気づき、指摘する重要な役割を果たします。この「実装」と「レビュー」の役割分担こそが、ペアプログラミングの品質向上メカニズムの核心なのです。

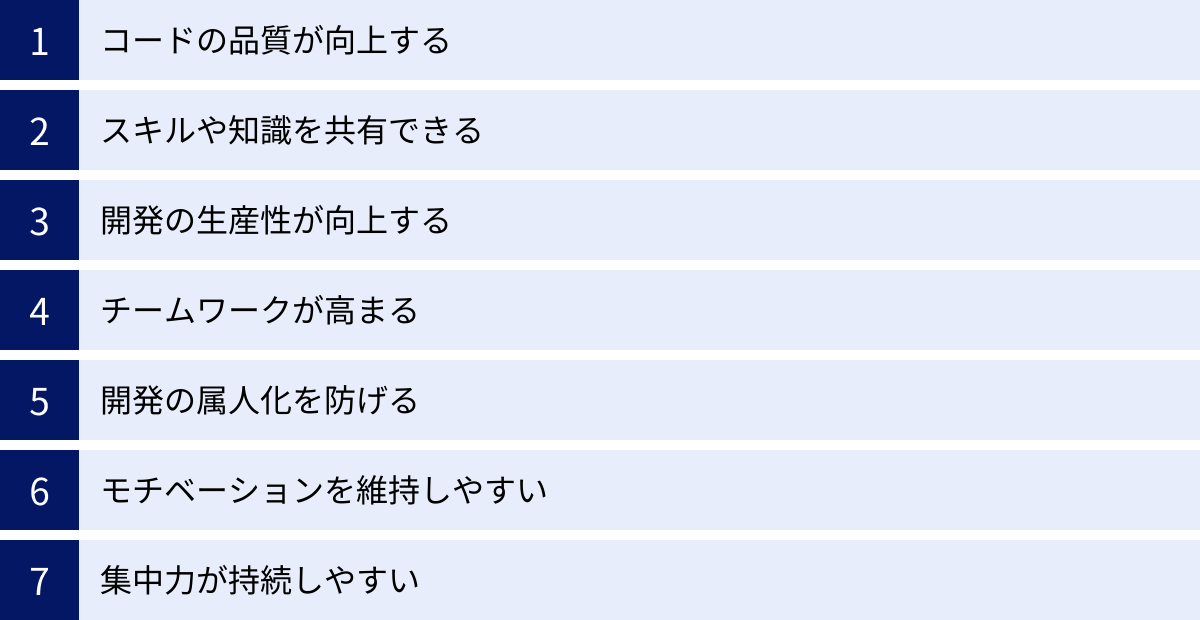

ペアプログラミングの7つのメリット

ペアプログラミングは、正しく実践することで個人とチームに多岐にわたる恩恵をもたらします。一見すると非効率に思えるこの手法が、なぜ多くのアジャイルな開発現場で採用され続けているのでしょうか。ここでは、ペアプログラミングがもたらす7つの具体的なメリットについて、そのメカニズムとともに深く掘り下げていきます。

① コードの品質が向上する

ペアプログラミングの最も直接的かつ最大のメリットは、作成されるソフトウェアのコード品質が著しく向上することです。一人で開発していると、どれだけ注意していても見落としや思い込みが発生しがちですが、二人体制になることで、これを組織的に防ぐ仕組みが生まれます。

品質が向上する具体的な要因は複数あります。

- リアルタイムでの継続的レビュー: 通常のコードレビューは、開発者が作業を終えてから行われる非同期プロセスです。そのため、指摘を受けてからの修正には手戻りが発生し、時間もコストもかかります。一方、ペアプログラミングでは、ナビゲーターがコードを書いている最中にリアルタイムでレビューを行います。これにより、タイポ、文法ミス、単純な論理エラーといった初歩的なバグが、コードとしてコミットされる前に発見・修正されます。これは、品質保証のプロセスを開発の最上流、まさにコードが生まれる瞬間に組み込むことに他なりません。

- 設計に関する深い議論: ナビゲーターは目の前のコードだけでなく、常に全体像を意識しています。「この設計で将来の仕様変更に耐えられるか?」「このモジュールは他の部分と疎結合になっているか?」といった、よりアーキテクチャに近いレベルでの議論が自然に発生します。これにより、その場しのぎの場当たり的な実装が減り、保守性や拡張性に優れた、長期的な視点に立った堅牢な設計が生まれやすくなります。

- 多様な視点によるエッジケースの発見: 一人では思いつかないようなエッジケース(境界値や例外的な入力など)も、二人の異なる経験や知識を持ち寄ることで発見しやすくなります。例えば、ある機能について、ドライバーは正常系の実装に集中している一方で、ナビゲーターが「もしユーザーがここに想定外の文字列を入力したらどうなる?」といった異常系のシナリオを検討することで、潜在的な脆弱性やバグを未然に防ぐことができます。

研究によれば、ペアプログラミングは一人で開発した場合と比較して、バグの密度を大幅に低減させる効果があることが示されています。初期段階で品質を高めることは、後工程でのデバッグや修正にかかるコストを劇的に削減するため、結果としてプロジェクト全体の生産性向上にも繋がるのです。

② スキルや知識を共有できる

ソフトウェア開発は、個人のスキルや知識に依存する部分が大きい知的労働です。しかし、その知識が個人の中に留まり続ける(属人化する)と、チーム全体の成長が阻害され、プロジェクトのリスクにもなります。ペアプログラミングは、この属人化しがちな「暗黙知」をチームの「形式知」へと変換する、極めて効果的なプロセスです。

- シニアからジュニアへの技術伝承: 経験豊富なシニアエンジニアと経験の浅いジュニアエンジニアがペアを組むことは、最も代表的で効果的な知識共有の形です。ジュニアは、シニアがどのように問題を分析し、設計し、デバッグしていくのか、その思考プロセスを間近で体験できます。これは、ドキュメントを読むだけでは決して得られない、生きた知識です。IDEの便利なショートカットキー、効率的なデバッグ手法、美しいコードを書くための作法など、具体的なノウハウがOJT(On-the-Job Training)の形で自然に伝承されます。

- ジュニアからシニアへの新しい視点の提供: 知識の共有は一方通行ではありません。ジュニアエンジニアが新しく学んだライブラリやフレームワーク、あるいは新しい開発ツールの知識をシニアに伝えることもあります。経験豊富なエンジニアほど、慣れたやり方に固執してしまうことがありますが、ペアを組むことで新しい技術や考え方に触れる機会が生まれ、チーム全体の技術スタックの陳腐化を防ぐ効果も期待できます。

- ドメイン知識の共有: 技術的なスキルだけでなく、担当するシステムの業務知識(ドメイン知識)の共有にも絶大な効果を発揮します。「なぜこの部分はこのような複雑な仕様になっているのか」といった背景知識は、コードを読むだけでは理解が難しいものですが、ペアプログラミング中の対話を通じて、その文脈ごと共有されます。これにより、チームメンバーの誰が担当しても、仕様の意図を汲んだ適切な修正や機能追加が可能になります。

このように、ペアプログラミングは、チーム内に知識を循環させ、メンバー一人ひとりのスキルを平準化し、底上げしていくための強力なエンジンとなります。

③ 開発の生産性が向上する

「2人で1つの作業をするのだから、生産性は半分になるのではないか?」という疑問は、ペアプログラミングに対して最もよく聞かれるものです。しかし、これは「生産性=コーディングの速度」という短期的な視点に立った誤解です。ペアプログラミングは、開発プロセス全体を通したトータルの生産性を向上させます。

その理由は以下の通りです。

- 手戻りの劇的な削減: 前述の通り、ペアプログラミングではコードの品質が初期段階で高く保たれます。これにより、後工程であるテストフェーズやリリース後に発覚するバグの数が大幅に減少します。バグの修正には、原因調査、修正、再テスト、デプロイといった一連の作業が必要であり、新規開発の数倍のコストがかかるとも言われます。この手戻りコストを削減できることが、トータルの生産性を向上させる最大の要因です。

- 意思決定の高速化: 一人で開発していると、「この実装方法で良いだろうか」「どちらのライブラリを使うべきか」といった小さな迷いや意思決定の場面で手が止まってしまうことがあります。ペアプログラミングでは、そうした疑問をその場でナビゲーターに相談し、即座に議論して解決できます。これにより、迷いが解消され、開発者は自信を持ってスムーズに作業を進めることができます。

- 問題解決時間の短縮: 複雑なバグや難解な問題に直面したとき、一人で何時間も悩み続けてしまうことは珍しくありません。ペアであれば、2つの頭脳を使って多角的に問題に取り組むことができます。一人がデバッガを操作している間に、もう一人が関連するドキュメントを調べたり、別の解決アプローチを考えたりといった分担も可能です。これにより、行き詰まる時間が大幅に短縮されます。

確かに、単純なタスクをペアプログラミングで行うと、一人で作業するよりも時間がかかるかもしれません。しかし、ある程度の複雑さを持つタスクにおいては、上記の要因が複合的に作用し、結果として一人で開発するよりも短い時間で、かつ高品質な成果物を生み出すことができるのです。

④ チームワークが高まる

ソフトウェア開発は、個人技の集合体ではなく、チームで行う共同作業です。チームメンバー間の信頼関係や円滑なコミュニケーションは、プロジェクトの成否を左右する重要な要素です。ペアプログラミングは、チームワークを醸成し、チームの結束力を高めるための優れたプラクティスです。

- 共同目標の達成体験: 同じ目標に向かって、二人で知恵を出し合い、困難を乗り越え、タスクを完了させるという経験は、強い一体感と達成感を生み出します。コードレビューのように「指摘する側」と「される側」という対立構造になりにくく、「共に創り上げるパートナー」としての関係性が構築されます。

- コミュニケーションの活性化: ペアプログラミングでは、ドライバーの思考の言語化や、ナビゲーターからの質問・提案など、常に言葉を交わすことが求められます。この高密度なコミュニケーションを通じて、互いのスキルレベルや性格、得意なこと・苦手なことを深く理解し合えるようになります。こうした相互理解は、ペアプロ以外の場面でも円滑なコミュニケーションを促し、チーム全体の雰囲気を良くします。

- 心理的安全性の醸成: 良いペアプログラミングの環境では、自分の意見や疑問を気兼ねなく口にすることが奨励されます。間違いを恐れずに質問したり、未熟なアイデアを提案したりできる「心理的安全性」の高い環境が育まれます。心理的安全性が高いチームは、メンバーが積極的にリスクを取り、革新的なアイデアを生み出しやすいことが知られており、チームの創造性を高める上でも非常に重要です。

リモートワークが普及し、メンバー間のコミュニケーションが希薄になりがちな現代において、ペアプログラミングは意図的に密な連携を生み出し、チームの繋がりを維持・強化するための有効な手段となり得ます。

⑤ 開発の属人化を防げる

「この機能についてはAさんしか分からない」「Bさんがいないと、このシステムは修正できない」といった状況、すなわち「属人化」は、多くの開発組織が抱える深刻な問題です。属人化は、特定の個人への過度な負担を生むだけでなく、その人が不在の際に業務が停滞するリスク(いわゆる「バス係数」が低い状態)を招きます。

ペアプログラミングは、知識を意図的に分散させることで、この属人化のリスクを効果的に低減します。

あるタスクをペアで完了した場合、そのコードの設計意図、実装の詳細、関連する業務知識は、最低でも2人の人間が共有していることになります。これにより、どちらか一人が休暇を取ったり、別のプロジェクトに異動したりしても、残されたもう一人が対応を引き継ぐことが容易になります。

さらに、定期的にペアの組み合わせを変えることで、知識はチーム全体に徐々に拡散していきます。例えば、「AさんとBさん」「BさんとCさん」「CさんとAさん」というようにペアをローテーションさせれば、Aさん、Bさん、Cさんが持つ知識は互いに共有され、チーム全体の知識レベルが平準化されます。

コードの所有権が個人からチームへと移ることも重要なポイントです。「これは私が書いたコード」という意識ではなく、「これは私たちが書いたコード」という共同体意識が芽生え、誰もが責任を持ってコードの品質維持に関わるようになります。これにより、メンテナンス性が高く、誰にとっても理解しやすいコードが書かれる文化が醸成されるのです。

⑥ モチベーションを維持しやすい

プログラミングは、時に孤独で精神的に消耗する作業です。特に、解決の糸口が見えないバグに直面したり、複雑なロジックを延々と組み立てたりしていると、モチベーションが低下しがちです。

ペアプログラミングは、仲間がいるという安心感と、共同作業の楽しさによって、開発者のモチベーションを維持する助けとなります。

- 行き詰まりの防止: 一人で悩んでいると、視野が狭くなり、ネガティブな思考に陥りがちです。しかし、隣にナビゲーターがいれば、「ちょっと視点を変えてみようか」「この部分は一旦置いて、別のところから手をつけてみない?」といった客観的なアドバイスをもらえます。この小さな助け舟が、行き詰まりによるモチベーションの低下を防ぎます。

- 成功体験の共有: 小さなテストが通った時、リファクタリングが成功した時、難しい機能を実装できた時。そうした小さな成功の喜びをその場で共有できる相手がいることは、大きなやりがいに繋がります。「やった!動いた!」という瞬間を分かち合えることは、ソロプログラミングでは得難い、ペアプログラミングならではの醍醐味です。

- 適度な緊張感: 良い意味での「人に見られている」という意識が、作業への集中力を高め、モチベーションを維持させます。また、相手の期待に応えたいという気持ちも、質の高い仕事をしようという動機付けになります。

このように、ペアプログラミングは心理的な側面からも開発者をサポートし、ポジティブな気持ちで開発に取り組むための環境を提供します。

⑦ 集中力が持続しやすい

現代の開発者は、チャットの通知、メール、会議の依頼など、集中力を削ぐ多くの要因に囲まれています。一度集中が途切れると、再び元の状態に戻るまでには長い時間がかかると言われています。

ペアプログラミングは、二人で一つのタスクに没頭する環境を作り出すことで、高い集中状態を持続させる効果があります。

- 外的要因の遮断: ペアで作業している間は、「今は集中する時間」という暗黙の合意が形成されます。相手がいる手前、安易にSNSをチェックしたり、関係のないWebサイトを閲覧したりといった行動は自然と抑制されます。これにより、タスクに深く没入する「フロー状態」に入りやすくなります。

- 役割分担による集中力の維持: ドライバーはコーディングという具体的な作業に、ナビゲーターは戦略やレビューという抽象的な作業に集中します。この役割分担により、一人の人間が同時に複数の認知負荷を抱える必要がなくなります。例えば、ドライバーは構文や変数名といったミクロな視点に集中し、ナビゲーターがアーキテクチャや要求仕様といったマクロな視点を担保することで、それぞれが自分の役割に深く集中できます。

- 疲労の分散: 役割を定期的に交代することで、異なる種類の思考を切り替えることができ、単調な作業による脳の疲労を軽減できます。ドライバーとして手を動かす時間と、ナビゲーターとして頭を働かせる時間を交互に繰り返すリズムは、長時間の作業においても集中力を維持するのに役立ちます。

このように、ペアプログラミングは単に二人の時間を合わせるだけでなく、集中力を最大化し、その持続を助けるための仕組みとしても機能するのです。

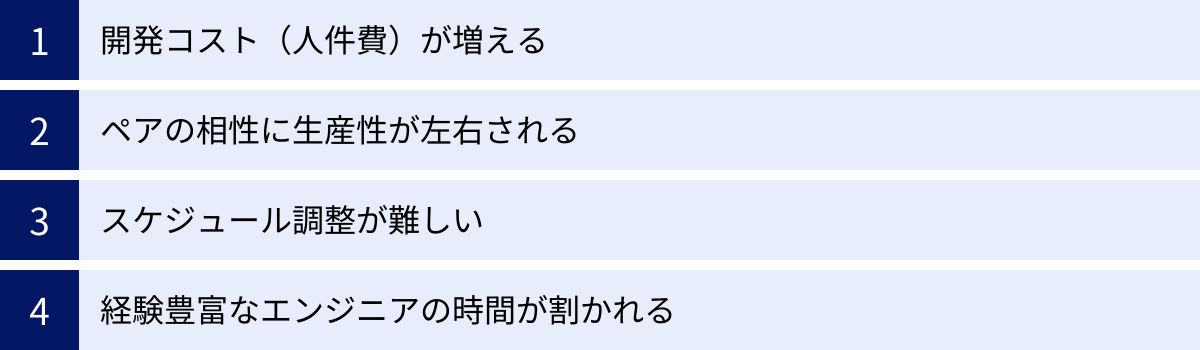

ペアプログラミングの4つのデメリット

ペアプログラミングは多くのメリットをもたらす一方で、導入や実践にあたってはいくつかの課題やデメリットも存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じることが、ペアプログラミングを成功させるための鍵となります。ここでは、代表的な4つのデメリットと、その克服に向けた考え方について解説します。

① 開発コスト(人件費)が増える

ペアプログラミングに対して最も懸念されるのが、コストの問題です。単純に計算すれば、1つのタスクに対して2人分の人件費(工数)がかかることになります。マネジメントの観点から見れば、これは短期的な生産性の低下と見なされ、導入への大きな障壁となり得ます。

例えば、ある機能を開発するのに1人のエンジニアが10時間かかるとします。同じタスクをペアプログラミングで行うと、2人のエンジニアがそれぞれ10時間、合計で20時間分の工数が費やされる計算になります(実際にはペアの方が早く終わることもありますが、ここでは単純化して考えます)。この「20人時」という数字だけを見ると、コストが倍増しているように見えてしまいます。

【対策と考え方】

このデメリットを考える上で重要なのは、短期的な開発コストだけでなく、長期的な視点での「総所有コスト(TCO: Total Cost of Ownership)」を考慮することです。

- 品質向上による後工程コストの削減: ペアプログラミングで開発された高品質なコードは、バグが少なく、テストやデバッグにかかる時間を大幅に削減します。リリース後の障害対応や、それに伴うユーザーサポートのコストも低減できます。初期開発コストの増加分は、将来発生するはずだった修正コストの削減によって相殺される、あるいはそれ以上のリターンを生む可能性があります。これは一種の「技術的負債」を未然に防ぐための投資と捉えることができます。

- 知識共有による教育コストの削減: 新人や中途採用のエンジニアへの教育コストも考慮に入れるべきです。ペアプログラミングは非常に効果的なOJTであり、体系的な研修プログラムを別途用意するよりも、実践的かつ効率的にスキルやチームの文化を伝えることができます。この教育効果を人件費として換算すれば、ペアプログラミングのコストは決して高くはないと言えます。

- タスクの選定: 全てのタスクをペアプログラミングで行う必要はありません。例えば、仕様が複雑でバグのリスクが高い核心部分や、新人教育を目的としたタスクに限定してペアプログラミングを導入し、単純な修正や調査など、一人で効率的に進められるタスクはソロプログラミングで行うといった、ハイブリッドなアプローチが現実的です。

コストの懸念に対しては、目先の工数だけでなく、品質、教育、リスク低減といった無形の価値を含めた総合的な費用対効果で判断することが重要です。

② ペアの相性に生産性が左右される

人間同士が共同で作業する以上、ペアの相性は生産性に大きな影響を与えます。スキルレベル、コミュニケーションスタイル、性格、仕事のペースなどが大きく異なる二人がペアを組むと、かえって非効率になってしまう可能性があります。

- スキルレベルの大きな差: シニアエンジニアとジュニアエンジニアのペアは教育的効果が高い一方で、シニア側が一方的に教えるばかりで議論が生まれなかったり、ジュニア側が萎縮してしまって意見が言えなかったりする場合があります。逆に、シニアの思考スピードにジュニアがついていけず、ペアプログラミングが成立しないこともあります。

- コミュニケーションスタイルの不一致: 自分の考えを積極的に話すタイプと、じっくり考えてから話すタイプがペアを組むと、会話のペースが合わずにストレスを感じることがあります。また、直接的な表現を好む人と、婉曲的な表現を好む人の間では、意図が正しく伝わらずに誤解が生じる可能性もあります。

- 性格の不一致: 単純に「ウマが合わない」という人間関係の問題も無視できません。長時間、密なコミュニケーションを取りながら作業するため、相性が悪い相手とでは精神的な疲労が大きくなり、生産性の低下に直結します。

【対策と考え方】

相性の問題は避けられない部分もありますが、事前のルール設定や仕組みによって、その影響を最小限に抑えることは可能です。

- ペアリングの工夫: 誰と誰を組ませるかは、ペアプログラミングの成否を分ける重要な要素です。教育が目的ならシニアとジュニア、難易度の高い問題に挑むならシニア同士、同じレベルで切磋琢琢させたいならジュニア同士など、タスクの目的や性質に応じて最適なペアを戦略的に選ぶことが求められます。

- 事前のルール設定(グラウンドルールの合意): ペアプロセッションを開始する前に、コミュニケーションに関する簡単なルールを決めておくと効果的です。「批判ではなく提案を心がける」「分からないことはすぐに質問する」「意見が対立したらタイマーをセットして5分だけ議論し、決まらなければ第三者の意見を聞く」といったグラウンドルールを共有しておくことで、無用な衝突を避け、建設的な対話を促せます。

- 定期的なペアのローテーション: 同じ相手と長期間ペアを組み続けるのではなく、一定期間(例えば1日や1週間)でペアをシャッフルする「プロミスキャス・ペアリング(Promiscuous Pairing)」という手法も有効です。これにより、特定ペアの相性の問題が固定化するのを防ぎ、チーム内の知識をより広く共有することができます。

③ スケジュール調整が難しい

ペアプログラミングを実践するには、2人の開発者のスケジュールを同時に、かつある程度の時間ブロックで確保する必要があります。これは特に、複数のプロジェクトを兼務していたり、突発的なミーティングが多かったりする環境では、大きな課題となります。

リモートワーク環境では、この問題はさらに顕著になります。タイムゾーンが異なるメンバー同士では、コアワーキングタイムが短くなり、ペアを組める時間が限られてしまいます。また、オフィスにいれば「今ちょっといい?」と気軽に始められるのに対し、リモートでは事前にカレンダーを予約するなど、より計画的な調整が求められます。

割り込みが多い環境では、せっかくペアプログラミングを始めても、片方が別のミーティングに呼ばれて中断してしまう、といったことが頻発し、集中を妨げ、かえって非効率になる可能性があります。

【対策と考え方】

スケジュール調整の難しさは、個人の努力だけでなく、チームや組織としての取り組みによって解決する必要があります。

- ペアプログラミングの時間をカレンダーで予約する: 「この時間はペアプロに集中する」という意思表示として、チーム共有のカレンダーに「ペアプロブロック」として予定を入れてしまうのが最もシンプルで効果的です。これにより、他のメンバーもその時間は割り込みを避けるようになり、ペアの2人も他の予定を入れずに集中できます。

- コアタイムの設定: チームで「午前10時から12時まではペアプログラミングに集中するコアタイム」といったように、時間を定めておくのも良い方法です。この時間帯はミーティングなどを原則禁止にすることで、誰もがペアプロを計画しやすくなります。

- 非同期ペアプログラミングの活用: 常にリアルタイムで同期する必要があるわけではありません。例えば、ドライバーが一定の区切りまで実装を進めてコードをプッシュし、その後、ナビゲーターが非同期でレビューやコメントを残し、次のセッションでそのレビュー内容について議論する、といったハイブリッドな進め方も考えられます。ツールを工夫すれば、ある程度の非同期性は許容できます。

④ 経験豊富なエンジニアの時間が割かれる

シニアエンジニアやテックリードといった経験豊富なエンジニアは、チームの技術的な意思決定や、特に難易度の高いタスクを担う重要な存在です。彼らがペアプログラミング、特にジュニアエンジニアとのペアに多くの時間を費やすと、彼らにしかできないはずの他の重要なタスクが進まなくなるのではないかという懸念(機会損失)があります。

これは、ジュニアの教育という長期的な投資と、シニアが担うべき短期的な成果との間のトレードオフであり、マネジメントにとって悩ましい問題です。シニアエンジニア自身も、自分のタスクを進めたいのに教育に時間を取られることに対してもどかしさを感じることがあるかもしれません。

【対策と考え方】

この問題は、ペアプログラミングを「コスト」と見るか、「投資」と見るかの視点の違いに起因します。シニアエンジニアの時間を効果的に活用するための戦略が必要です。

- ペアプログラミングを「投資活動」として明確に位置づける: シニアエンジニアがペアプロを行うことは、単に1つのタスクを消化するのではなく、チーム全体の能力を引き上げるための重要な投資活動であると、マネージャーやチーム全体が認識を共有することが不可欠です。その時間を評価の対象とし、シニアエンジニアが安心して教育に時間を使える文化を醸成する必要があります。

- 時間の使い方を戦略的に決める: シニアエンジニアの時間をすべてペアプロに充てるのではなく、戦略的に配分します。例えば、「週に2回、午前中はジュニアとのペアプロに充てる」「新しい技術を導入する最初の実装部分だけペアプロを行う」など、最も教育効果やリスク低減効果が高い部分に限定してペアプロを適用するのが賢明です。

- シニア同士のペアプロも奨励する: シニアエンジニアの成長のためにも、シニア同士がペアを組む時間も重要です。非常に複雑なアーキテクチャ設計や、パフォーマンスのボトルネック解消など、高度な問題に対して2人のシニアが知恵を出し合うことで、一人では到達できないような質の高い解決策を生み出すことができます。これは、シニアエンジニア自身のスキルアップとモチベーション維持にも繋がります。

これらのデメリットは、いずれもペアプログラミングの本質的な欠陥というよりは、運用上の課題です。目的を明確にし、チームで工夫と改善を重ねることで、十分に乗り越えることが可能です。

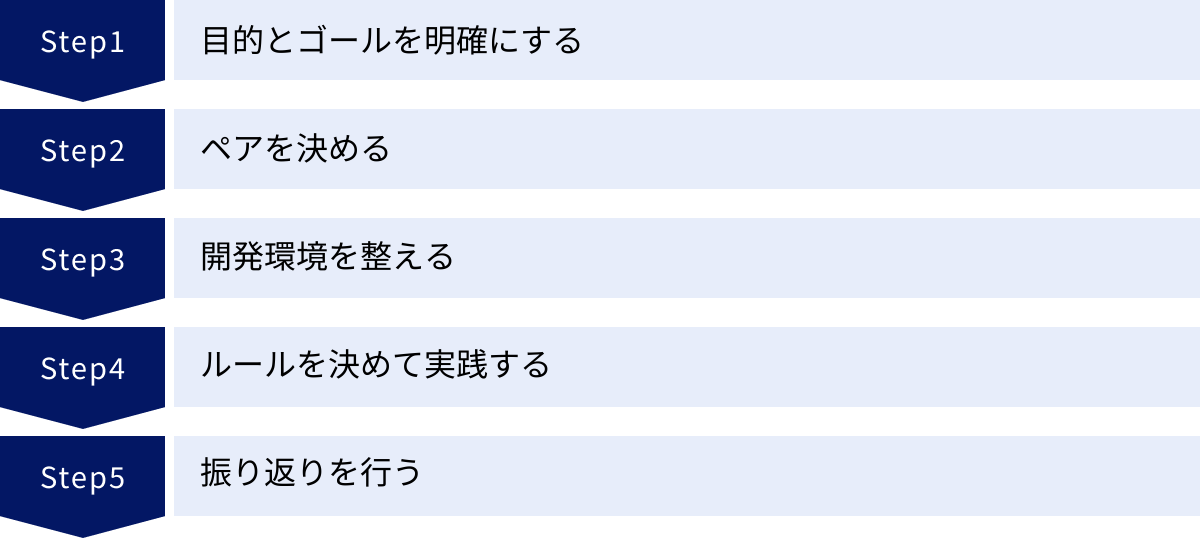

ペアプログラミングのやり方【5ステップ】

ペアプログラミングを効果的に実践するためには、単に2人でPCの前に座るだけでは不十分です。目的の共有から環境構築、実践、そして振り返りまで、一連のプロセスを体系的に進めることが成功の鍵を握ります。ここでは、ペアプログラミングを始めるための具体的な5つのステップを、初心者にも分かりやすく解説します。

① 目的とゴールを明確にする

何事も、始める前に「何のためにやるのか(目的)」と「どこまでやるのか(ゴール)」を明確にすることが重要です。ペアプログラミングも例外ではありません。この最初のステップを怠ると、ただ雑談して時間が過ぎてしまったり、方向性が定まらずに非効率な作業になったりする原因となります。

1. 目的の共有(Why)

まず、今回のペアプロセッションで何を達成したいのか、その目的をペアで共有します。目的はタスクによって様々です。

- 品質向上: 「この認証機能はセキュリティが重要なので、バグや脆弱性を徹底的に潰すためにペアでやろう」

- 知識共有・教育: 「新メンバーに、このモジュールの構造と我々のコーディング規約を理解してもらうために、一緒に実装してみよう」

- 難易度の高い問題の解決: 「このアルゴリズムは複雑で一人では自信がないから、一緒に考えながら進めたい」

- 設計のブラッシュアップ: 「新しい機能の設計について、コーディングしながら議論を深め、より良い形にしたい」

この「なぜペアでやるのか」という認識を合わせることで、二人の向かうべき方向性が定まり、ナビゲーターとドライバーの役割もより効果的に機能します。

2. ゴールの設定(What)

次に、そのセッションで達成すべき具体的なゴールを設定します。ゴールは、漠然としたものではなく、具体的で測定可能なものが望ましいです。SMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)を意識すると良いでしょう。

- 悪い例: 「ログイン機能を進める」

- 良い例: 「今日の午前中(2時間)で、メールアドレスとパスワードによるログインAPIのエンドポイントを作成し、正常系のテストをパスする状態にする」

明確なゴールがあることで、時間内に何をすべきかがはっきりし、集中力を維持しやすくなります。 タスクが大きすぎる場合は、「まずここまでやろう」というマイルストーンをいくつか設定するのも有効です。この目的とゴールは、チケット管理ツール(JiraやBacklogなど)のタスク説明欄に明記しておくと、後から見返せて便利です。

② ペアを決める

誰と誰がペアを組むかは、セッションの成果を大きく左右する重要な要素です。ペアの組み合わせは、前述の「目的」に応じて戦略的に決定する必要があります。主な組み合わせのパターンと、それぞれの特徴は以下の通りです。

| ペアの組み合わせ | 主な目的 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| シニア & ジュニア | 教育、知識共有 | ・シニアのスキルや思考プロセスを効率的に伝承できる ・ジュニアの早期戦力化に繋がる ・チームの知識レベルが平準化する |

・ジュニアが萎縮して発言しにくい場合がある ・シニアが一方的に教えるだけにならないよう注意が必要 |

| シニア & シニア | 難易度の高い問題解決、設計 | ・高度な議論ができ、質の高い解決策が生まれやすい ・複雑なアーキテクチャや設計をスピーディに固められる |

・お互いのプライドがぶつかり、意見が対立しやすい ・意見の対立を建設的な議論に導くファシリテーション能力が必要 |

| ジュニア & ジュニア | 共同学習、チームワーク醸成 | ・同じ目線で気軽に相談・協力できる ・お互いに教え合うことで学習効果が高まる(ラーニングピラミッド) ・心理的安全性を確保しやすい |

・二人で間違った方向に進んでしまうリスクがある ・行き詰まった際に、相談できるシニアのサポート体制が必要 |

チームの状況やタスクの性質を見極め、最適なペアリングを考えましょう。また、固定的なペアだけでなく、定期的にペアを入れ替える「ペアローテーション」を導入することで、知識のサイロ化を防ぎ、チーム全体のコミュニケーションを活性化させる効果も期待できます。

③ 開発環境を整える

快適で効率的なペアプログラミングを行うためには、物理的・ソフトウェア的な環境を適切に整えることが不可欠です。特にリモート環境では、ツールの活用が成功の鍵となります。

1. 物理的環境(オフラインの場合)

- ディスプレイ: 2人がストレスなく見ることができる、十分な大きさのディスプレイを1台用意します。あるいは、1つのPCから2台のディスプレイに同じ画面をミラーリングするのも良い方法です。

- キーボード・マウス: 理想は、キーボードとマウスを2セット用意し、両者がいつでも操作できるようにしておくことです。これにより、役割交代の際に物理的な席の移動が不要になり、スムーズに作業を続けられます。

- 座席配置: 2人が横に並び、自然な体勢で画面を見られるように配置します。肘がぶつからない程度の十分なスペースを確保しましょう。

- 快適な椅子: 長時間座って作業するため、身体に負担の少ない椅子は重要です。

2. ソフトウェア環境(リモートの場合)

リモートでのペアプログラミングでは、画面共有ツールや専用の共同編集ツールが必須となります。

- 画面共有ツール: Zoom, Google Meet, Microsoft Teamsなどのビデオ会議ツールに搭載されている画面共有機能が基本となります。音声通話と画面共有ができれば、最低限のペアプロは可能です。

- 共同編集ツール: 画面共有だけでは、ナビゲーターは口頭で指示するしかなく、ドライバーの負担が大きくなります。そこで、Visual Studio Live ShareやCode With Meといった、IDE(統合開発環境)に統合された共同編集ツールの利用を強く推奨します。これらのツールを使えば、2人が同じコードをリアルタイムで編集したり、相手のカーソル位置を確認したり、デバッグセッションを共有したりできます。これにより、まるで隣に座っているかのような感覚で作業を進められます。

- バージョン管理システム: Gitなどのバージョン管理システムは必須です。作業の区切りごとにコミットし、変更履歴を明確に残すことで、万が一問題が発生した際に前の状態に戻したり、変更の意図を確認したりすることが容易になります。

環境が整っていないと、それだけでストレスが溜まり、ペアプログラミングのメリットを享受できません。スムーズな共同作業を支えるための環境投資は惜しまないようにしましょう。

④ ルールを決めて実践する

環境が整ったら、いよいよ実践です。しかし、ただ闇雲に始めるのではなく、セッションを円滑に進めるための簡単なルールを事前に決めておくと、より効果的です。

- 役割交代のタイミング: 集中力の維持と知識の共有を促進するため、定期的にドライバーとナビゲーターの役割を交代します。交代のタイミングにはいくつかのパターンがあります。

- 時間ベース(ポモドーロ・テクニック): 「25分作業したら5分休憩し、そのタイミングで役割を交代する」というルールです。時間を区切ることで集中しやすく、定期的な交代が保証されます。

- キリの良いタイミング: 「テストケースが1つ通ったら交代」「1つの関数を実装し終えたら交代」など、タスクの区切りで交代する方法です。達成感を得やすく、自然な流れで交代できます。

最初に「今日は30分ごとに交代しよう」と決めておくだけで、セッションにリズムが生まれます。

- コミュニケーションの作法:

- ドライバーは思考を声に出す(Think Aloud): 「なぜそう書いているのか」を常に言語化し、ナビゲーターに伝える努力をします。

- ナビゲーターは敬意を払う: 「そこ、間違ってる」といった断定的な批判ではなく、「この場合、〇〇という可能性はないかな?」「こう書いた方が、後から読みやすくならない?」といった、提案や質問の形でフィードバックします。相手の意見を尊重し、心理的安全性を保つことが最も重要です。

- 意見が対立した時の解決法:

- 議論が平行線になった場合は、一度立ち止まります。タイマーをセットして「5分だけ議論する」と時間を区切り、それでも解決しない場合は、「一旦保留にして別の方法を試す」「信頼できる第三者(他のチームメンバーなど)に意見を聞く」といったルールをあらかじめ決めておくと、不毛な議論で時間を浪費するのを防げます。

これらのルールは、厳格な規則である必要はありません。ペアを組む相手との間で「今回はこうやってみよう」と合意できれば十分です。

⑤ 振り返りを行う

ペアプログラミングのセッションが終了したら、やりっぱなしにせず、必ず短時間でも良いので振り返りの時間を設けましょう。これにより、ペアプロセスの課題を発見し、次回以降に改善していくことができます。振り返りには「KPT(ケプト)」と呼ばれるフレームワークがシンプルで効果的です。

- Keep(良かったこと、続けたいこと):

- 「30分での役割交代は集中力が維持できて良かった」

- 「〇〇さんのナビゲーションが的確で、自分では気づけない視点を得られた」

- 「最初にゴールを明確にしたので、迷わず進められた」

- Problem(問題点、改善したいこと):

- 「途中で意見が対立した時に、少し感情的になってしまった」

- 「リモートの音声が途切れがちで、コミュニケーションが取りにくかった」

- 「ドライバーが黙々と作業してしまい、ナビゲーターが手持ち無沙汰になる時間があった」

- Try(次に試したいこと):

- 「次回は、意見が対立したら5分ルールを試してみよう」

- 「別の共同編集ツールを使ってみるのはどうだろうか」

- 「ドライバーはもっと意識して思考を声に出すようにしてみる」

このKPTによる振り返りのサイクルを回すことで、チーム独自のペアプログラミングの「型」が洗練されていきます。 振り返りは、ペアプログラミングという手法そのものを、チームに合わせて育てていくための重要なプロセスなのです。

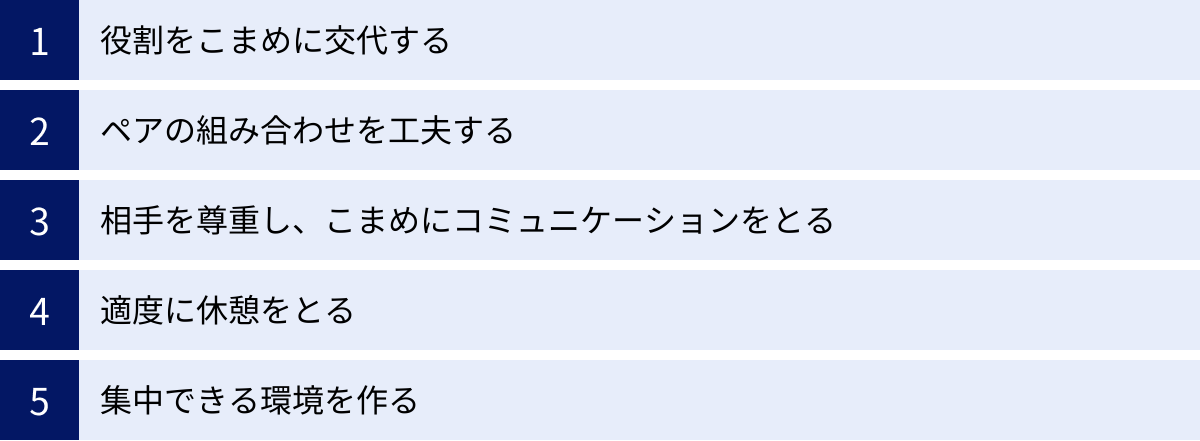

ペアプログラミングを成功させる5つのコツ

ペアプログラミングは、単に手順通りに進めるだけでは、その真価を十分に発揮できないことがあります。手法の背景にあるマインドセットや、円滑な人間関係を築くためのソフトスキルが成功を大きく左右します。ここでは、ペアプログラミングの効果を最大化し、より質の高い共同作業を実現するための5つの重要なコツを紹介します。

① 役割をこまめに交代する

ペアプログラミングの核心は、ドライバーとナビゲーターという2つの異なる視点が相互に作用することにあります。しかし、長時間同じ役割を続けていると、そのメリットは薄れてしまいます。

- 集中力の維持: ドライバーは常に手を動かし、思考を言語化し続けるため、精神的なエネルギーを大きく消耗します。一方、ナビゲーターも全体を俯瞰し、潜在的な問題を探し続けるため、異なる種類の集中力が求められます。こまめに役割を交代することで、使う脳の領域が切り替わり、リフレッシュ効果が生まれます。 これにより、セッション全体を通して高い集中力を維持できます。ポモドーロ・テクニック(25分作業+5分休憩)に合わせて交代するのは、非常に効果的な方法です。

- 視点の固定化を防ぐ: 長時間ドライバーを続けていると、目の前のコードに没頭しすぎてしまい、全体像が見えなくなりがちです(木を見て森を見ず)。逆に、ナビゲーターを続けていると、具体的な実装の難しさから乖離した、理想論ばかりを語ってしまう可能性があります。役割を交代することで、両者が「木」と「森」の両方の視点を持つことができます。 元ドライバーがナビゲーターになることで、実装の文脈を理解した上での的確なレビューが可能になり、元ナビゲーターがドライバーになることで、自らの提案を具体的なコードに落とし込む責任感が生まれます。

- 知識の定着: ナビゲーターとしてアドバイスを受けた内容を、次に自分がドライバーになった際に実践することで、その知識はより深く定着します。「聞く」だけでなく「実践する」機会がセットになっているため、学習効果が飛躍的に高まります。

役割交代は、単なる気分の問題ではなく、ペアプログラミングの品質、効率、教育効果を支える極めて重要なメカニズムです。「役割は頻繁に、かつリズミカルに交代する」ことを常に意識しましょう。

② ペアの組み合わせを工夫する

「誰とペアを組むか」は、その日のペアプログラミングの成果と満足度を決定づける最も重要な要素の一つです。画一的なルールでペアを決めるのではなく、タスクの性質やチームの状況に応じて、戦略的にペアリングを工夫することが求められます。

- 目的ベースのペアリング:

- 教育・オンボーディングが目的の場合: シニアとジュニアの組み合わせが最適です。ただし、シニア側にはティーチングやコーチングのスキルが求められます。

- 複雑な問題解決が目的の場合: シニア同士のペアが力を発揮します。お互いの知識と経験をぶつけ合うことで、一人では到達できない高度な解決策を導き出せる可能性があります。

- チームビルディングが目的の場合: これまであまり話したことがないメンバー同士を組ませることで、相互理解を深め、チーム内のコミュニケーションの壁を取り払うきっかけになります。

- スキルセットの補完:

- フロントエンドに強いエンジニアと、バックエンドに強いエンジニアがペアを組んでAPI連携部分を実装するなど、互いの専門知識を補い合えるペアリングは非常に効果的です。これにより、一人では対応が難しい境界領域のタスクをスムーズに進めることができます。

- ペアのローテーション(プロミスキャス・ペアリング):

- 毎日、あるいは半日ごとにペアをシャッフルする手法です。これにより、知識がチーム全体に迅速に拡散し、属人化を強力に防ぎます。 また、様々なメンバーと組むことで、多様な考え方やアプローチに触れることができ、個人の成長にも繋がります。ただし、頻繁な交代はコンテキストの切り替えコストがかかるため、チームの習熟度に応じて頻度を調整する必要があります。

自分にとって心地よい相手とだけ組むのではなく、時には少し挑戦的なペアリングを試みることも、チームと個人の成長のためには重要です。マネージャーやチームリーダーは、チーム全体のスキルマップや人間関係を考慮しながら、これらのペアリングをデザインする役割を担います。

③ 相手を尊重し、こまめにコミュニケーションをとる

ペアプログラミングは技術的な活動であると同時に、極めて人間的なコミュニケーション活動です。ペアを組む相手への敬意(リスペクト)がなければ、どんな優れた技術者同士でもうまくいきません。その根底にあるべきなのが「心理的安全性」です。

- 心理的安全性の確保: 心理的安全性とは、チームの中で自分の意見や素朴な疑問、あるいは失敗を、非難される心配なく表明できる状態のことです。ペアプログラミングにおいて心理的安全性が低いと、ナビゲーターは間違いの指摘をためらい、ドライバーは質問を恐れてしまいます。これでは、ペアプロのメリットである品質向上や知識共有は実現しません。「どんな初歩的な質問でも歓迎する」「間違いは個人の責任ではなく、二人で解決する課題と捉える」という雰囲気作りが不可欠です。

- 批判(Criticism)ではなく提案(Suggestion)を:

- 悪い例: 「なんでそんな非効率な書き方をするの?ダメだよ、こう書いて」

- 良い例: 「なるほど、その書き方もあるね。もしパフォーマンスを考えると、こういう書き方はどうだろう?」

ナビゲーターは、相手のコードを否定するのではなく、「より良くするためのアイデア」として提案する姿勢が重要です。ドライバーもまた、提案に対してオープンに耳を傾け、感情的に受け取らずに建設的な議論を心がけましょう。

- 思考の言語化(Think Aloud): ドライバーは、自分が今何を考えて、なぜそのコードを書いているのかを常に言葉にしてナビゲーターに伝えることが重要です。沈黙は、ナビゲーターを不安にさせ、協力の機会を奪います。逆にナビゲーターも、「今のところ、特に問題はなさそうだね」「順調だね」といったポジティブなフィードバックや相槌をこまめに入れることで、ドライバーは安心して作業を進めることができます。

対話こそがペアプログラミングのエンジンです。技術的な正しさの追求と同じくらい、円滑なコミュニケーションを意識することが成功の秘訣です。

④ 適度に休憩をとる

ペアプログラミングは、ソロプログラミング以上に高い集中力が求められ、精神的な疲労度が大きい活動です。2人分の思考が常に高速で回転し、コミュニケーションを取り続けるため、エネルギーの消耗は想像以上です。

疲労が蓄積すると、集中力が低下し、判断力が鈍り、コミュニケーションも雑になりがちです。 これでは、かえって品質の低いコードを生み出してしまう本末転倒な結果になりかねません。

- ポモドーロ・テクニックの活用: 25分集中して作業し、5分間完全に休憩するというポモドーロ・テクニックは、ペアプログラミングと非常に相性が良い手法です。タイマーをセットし、アラームが鳴ったら潔く作業を中断します。

- 休憩の質を高める: 5分間の休憩中は、PCの画面から目を離し、プログラミングとは全く関係のない話をしたり、少し歩き回ったり、飲み物を取りに行ったりするのがおすすめです。この短いオフタイムが、次のセッションへの集中力をリチャージしてくれます。

- 疲労のサインを見逃さない: ペアのどちらかが疲れている様子を見せたら、「少し長めに休憩を取ろうか?」と声をかける配慮も大切です。無理して長時間続けるよりも、質の高い集中時間を積み重ねる方が、結果的に生産性は高まります。

ペアプログラミングは短距離走ではなく、長距離走です。適切なペース配分と休憩を計画に組み込むことを忘れないでください。

⑤ 集中できる環境を作る

ペアプログラミングの効果を最大限に引き出すためには、2人がタスクに没入できる「聖域」としての環境を確保することが重要です。物理的な環境と、心理的な環境の両面からアプローチします。

- 物理的な環境の最適化:

- 割り込みの排除: ペアプロ中は、周囲のメンバーに「集中タイム」であることを伝え、不要な声かけを控えてもらうように協力をお願いしましょう。ヘッドホンをするのも一つの方法です。

- 通知のオフ: Slackやメールなどのコミュニケーションツールの通知は、一時的にオフにします。一瞬の通知でも、集中を大きく妨げます。

- 快適な設備: 前述の通り、見やすいディスプレイ、使いやすい入力デバイス、快適な椅子など、物理的なストレスを極力減らすことが、集中力の維持に繋がります。

- 心理的な環境の構築:

- チームとしての合意形成: 「ペアプログラミング中は、他の割り込みタスクを入れない」というルールをチーム全体で共有し、尊重する文化を育てることが重要です。ペアプロが頻繁に中断されるようでは、その効果は半減してしまいます。

- タスクの事前準備: ペアプロを始める前に、必要な資料やドキュメント、アクセス権などを揃えておきましょう。セッションが始まってから「あれがない、これがない」と探し物を始めると、集中力が削がれ、時間が無駄になってしまいます。

集中できる環境とは、誰かが用意してくれるものではなく、ペアの2人とチーム全体で意識的に作り出すものです。 この環境づくりへの投資が、ペアプログラミングの生産性を大きく向上させます。

ペアプログラミングに役立つおすすめツール3選

ペアプログラミング、特にリモート環境で実施する場合、適切なツールの選択がその成否を大きく左右します。単なる画面共有ツールだけでは、ナビゲーターは口頭で指示するしかなく、非効率です。幸いなことに、現代ではまるで隣に座っているかのような体験を提供してくれる、優れた共同編集ツールが多数存在します。ここでは、広く利用されており、評価の高い代表的なツールを3つ紹介します。

(※本記事で紹介するツールの機能や料金体系は、記事執筆時点のものです。ご利用の際は、必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。)

| ツール名 | 開発元 | 主な特徴 | 対応IDE/環境 | 料金(主なプラン) | 公式サイト(情報源) |

|---|---|---|---|---|---|

| Visual Studio Live Share | Microsoft | リアルタイム共同編集、デバッグ・ターミナル共有、音声通話機能 | Visual Studio, VS Code | 無料 | Microsoft Visual Studio Live Share 公式サイト |

| Code With Me | JetBrains | JetBrains製IDEの強力な機能を共有、ビデオ/ボイスチャット内蔵 | IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm等 | 無料版あり、有料版(Premium/Enterprise) | JetBrains Code With Me 公式サイト |

| Replit | Replit | ブラウザベースで環境構築不要、多言語対応、リアルタイム共同編集 | Webブラウザ | 無料版あり、有料版(Replit Core) | Replit 公式サイト |

① Visual Studio Live Share

Visual Studio Live Shareは、Microsoftが提供する、Visual Studio Code(VS Code)およびVisual Studio向けの無料の拡張機能です。リモートでのペアプログラミングや共同デバッグを、非常に手軽かつ高機能に実現できるため、世界中の多くの開発者に利用されています。

【主な特徴とメリット】

- リアルタイム共同編集: ホスト(セッションを開始する人)が共有したコードを、ゲスト(参加者)が自分のエディタでリアルタイムに編集できます。お互いのカーソル位置や選択範囲が表示されるため、誰がどこを編集しているかが一目瞭然です。ゲストはホストと同じ開発環境をインストールしている必要がなく、VS Codeさえあれば参加できる手軽さが大きな魅力です。

- 共同デバッグ: ペアプログラミングにおいて非常に強力なのが、この共同デバッグ機能です。ホストがデバッグセッションを開始すると、ゲストも同じデバッグセッションに参加できます。ブレークポイントの設定、ステップ実行、変数の値の確認といったデバッグ操作を、ホストとゲストの両方から行うことができます。 これにより、複雑なバグの原因を二人で協力しながら効率的に特定できます。

- ターミナルとサーバーの共有: ホストは、読み取り専用または読み書き可能なターミナルをゲストと共有できます。これにより、ビルドコマンドを実行したり、テストを実行したりする様子をリアルタイムで共有できます。また、ホストがローカルで実行しているWebアプリケーションのポートをゲストに共有する機能もあり、ゲストは自分のブラウザから

localhostにアクセスするだけで、ホストのローカルサーバーで動いているアプリケーションを確認できます。 - 音声通話機能: Live Shareには音声通話機能も統合されており、別途ビデオ会議ツールを立ち上げることなく、VS Code内で直接会話しながら作業を進めることができます。

【こんなときにおすすめ】

Visual Studio Live Shareは、VS Codeをメインのエディタとして利用している開発者にとって、まさに第一選択肢となるツールです。無料でほとんどの機能を利用でき、セットアップも非常に簡単なため、「まずはリモートでペアプロを試してみたい」というチームに最適です。異なるOS(Windows, macOS, Linux)を使っている開発者同士でもスムーズに連携できる点も強みです。

参照:Microsoft Visual Studio Live Share 公式サイト

② Code With Me

Code With Meは、IntelliJ IDEAやPyCharm、WebStormなど、JetBrains社が開発する各種IDE向けのプラグインです。JetBrains製IDEの強力なコード補完、静的解析、リファクタリングといった機能を、ペアプログラミングのセッション中でもそのまま利用できるのが最大の特徴です。

【主な特徴とメリット】

- JetBrains IDEの機能をフル活用: Code With Meの最大の強みは、ホストが利用しているIDEの強力な機能を、ゲストもほぼそのまま享受できる点にあります。例えば、ホストのIntelliJ IDEAが持つ高度なJavaコード補完やリファクタリング機能を、ゲストは自分のPCからリモートで利用できます。これにより、普段のソロプログラミングと変わらない高い生産性を、ペアプログラミングでも維持できます。

- 柔軟なフォローモード: ゲストは、ホストのカーソルを自動で追従する「フォローモード」を利用できます。これにより、ホストがどのファイルやコードを見ているのかを見失うことがありません。もちろん、フォローを解除して自由にコードベースを探索することも可能です。ドライバーとナビゲーターの役割に応じて、柔軟に使い方を切り替えられます。

- 統合されたコミュニケーションツール: Code With Meには、ビデオ通話、ボイスチャット、テキストチャット機能が組み込まれています。IDEから離れることなく、すべてのコミュニケーションを完結させることができるため、シームレスな開発体験が可能です。

- セキュリティ: セキュリティも重視されており、ホストはゲストに対して、どのファイルやターミナルへのアクセスを許可するかを細かく設定できます。

【こんなときにおすすめ】

チームメンバーの多くがJetBrains製IDEを日常的に利用している場合、Code With Meは最も有力な選択肢となるでしょう。使い慣れたIDEの環境とショートカットキーをそのまま活かせるため、学習コストが低く、スムーズに導入できます。特に、JavaやKotlin、Python、PHPといった言語で、IDEの強力なサポート機能を前提とした開発を行っているチームには最適です。無料版でも時間制限付きで利用できますが、本格的に活用するなら有料のPremiumプランやEnterpriseプランが推奨されます。

参照:JetBrains Code With Me 公式サイト

③ Replit

Replitは、特定のIDEや拡張機能ではなく、Webブラウザ上で完結するオンライン統合開発環境(IDE)です。50以上のプログラミング言語に対応しており、面倒な環境構築を一切行うことなく、ブラウザを開けばすぐにコーディングを始められる手軽さが魅力です。

【主な特徴とメリット】

- 環境構築が不要: Replitの最大のメリットは、PCへのソフトウェアのインストールや環境構築が一切不要である点です。アカウントを作成し、ブラウザでアクセスするだけで、すぐに開発を開始できます。これにより、PCのスペックやOSに依存することなく、誰でも同じ開発環境を共有できます。

- リアルタイム共同編集(Multiplayer): Replitには「Multiplayer」と呼ばれるリアルタイム共同編集機能が標準で搭載されています。プロジェクトのURLを共有するだけで、複数のユーザーが同じファイルにアクセスし、同時にコードを編集したり、チャットで会話したりできます。Googleドキュメントのような感覚で、手軽に共同作業を行えます。

- AIコーディングアシスタント: Replitには「Ghostwriter」というAI機能が搭載されており、コードの自動生成、説明、リファクタリングなどをサポートしてくれます。ペアプログラミングとAIアシスタントを組み合わせることで、さらに生産性を高めることも可能です。

- 多様なテンプレート: Webサーバー、データ分析、ゲーム開発など、様々な用途に応じたプロジェクトのテンプレートが用意されており、アイデアを素早く形にすることができます。

【こんなときにおすすめ】

Replitは、「とにかく手軽にペアプログラミングを試してみたい」「環境構築の手間をかけずに、ちょっとしたコードについて相談したい」といったカジュアルな用途に非常に適しています。プログラミングの教育現場や、コーディング面接、ハッカソンなどでも広く活用されています。大規模で複雑な本番プロジェクトの開発には向かない場合もありますが、プロトタイピングや学習目的でのペアプログラミングには、これ以上ないほど便利なツールと言えるでしょう。

参照:Replit 公式サイト

ペアプログラミングはこんなときにおすすめ

ペアプログラミングは万能薬ではなく、その効果は適用する状況によって大きく変わります。コストや調整の手間といったデメリットを上回るメリットが期待できる、特定の状況でこそ真価を発揮します。ここでは、これまでの内容を踏まえ、ペアプログラミングが特に推奨される3つの典型的なシナリオを紹介します。

新人教育やスキルの標準化をしたいとき

チームに新しいメンバー(新人、中途採用者、別チームからの異動者)が加わった際のオンボーディングプロセスは、ペアプログラミングが最も輝く場面の一つです。

- 生きた知識の伝承: ドキュメントを読むだけでは伝わらない、「なぜこのコードはこうなっているのか」という背景や文脈、設計思想を、実際のコーディングを通じて伝えることができます。これは、新メンバーがシステムの全体像を素早く、かつ深く理解する上で非常に効果的です。

- コーディング規約や文化の浸透: チーム独自のコーディング規約、コミットメッセージの書き方、テストの流儀といった「暗黙のルール」は、口頭で説明されるよりも、経験豊富なメンバーとペアを組んで実践する中で自然と身につきます。これにより、チーム全体のコードの一貫性が保たれ、品質の標準化が進みます。

- 心理的な障壁の低減: 新しい環境で一人で作業するのは、技術的な問題だけでなく、心理的な不安も大きいものです。ペアを組む先輩がいれば、「こんな初歩的なことを聞いてもいいのだろうか」という不安が解消され、気軽に質問できるようになります。この心理的安全性の確保は、新メンバーの早期の立ち上がりとチームへの定着を促します。

このシナリオでは、ペアプログラミングは単なる開発手法ではなく、極めて効率的で質の高いOJT(On-the-Job Training)プログラムとして機能します。短期的な開発速度の低下を恐れず、人材育成への投資として積極的に活用すべき状況と言えるでしょう。

複雑で重要な機能を開発するとき

すべてのタスクをペアプログラミングで行うのは非効率ですが、プロジェクトの成否を左右するような、特に重要度と複雑性が高い機能の開発においては、その効果は絶大です。

- リスクの高い機能:

- 認証・認可機能: セキュリティが最重要視される部分。一つの脆弱性がシステム全体に致命的な影響を及ぼす可能性があるため、二人の目で厳重にチェックすることがリスク低減に直結します。

- 決済処理: 金銭が関わる処理は、絶対に間違いが許されません。エッジケースや異常系の処理を二人で徹底的に洗い出すことで、信頼性の高いシステムを構築できます。

- データ移行スクリプト: 一度きりの実行で、失敗が許されないような重要なデータ操作。二人で何度もシミュレーションし、コードを確認することで、ヒューマンエラーを防ぎます。

- 技術的に難易度の高い機能:

- パフォーマンスが要求されるアルゴリズム: 計算量やメモリ使用量をシビアに考慮する必要がある部分。一人が実装に集中し、もう一人がパフォーマンス計測やより良いアルゴリズムを調査するといった分担作業が効果的です。

- 大規模なリファクタリング: 影響範囲が広く、デグレード(機能低下)のリスクが高い変更作業。二人で慎重に依存関係を確認しながら進めることで、安全にコードの健全性を改善できます。

これらのタスクでは、「バグを後から修正するコスト」が「ペアプログラミングで余分にかかるコスト」を遥かに上回ります。 品質への投資として、ペアプログラミングを選択することは、非常に合理的な意思決定です。

チームの結束力を高めたいとき

ソフトウェア開発はチームスポーツであり、メンバー間の信頼関係や円滑なコミュニケーションがプロジェクトの推進力となります。ペアプログラミングは、技術的なメリットだけでなく、チームビルディングの強力なツールとしても活用できます。

- 新しく結成されたチーム: チームが立ち上がったばかりの段階では、メンバーはお互いのスキルレベルや性格、仕事の進め方をまだよく理解していません。ペアプログラミングを導入することで、密なコミュニケーションが強制的に生まれ、短期間で相互理解を深めることができます。共同でタスクを達成する成功体験を積み重ねることで、チームとしての一体感が醸成されます。

- リモートワークで希薄になった関係性の改善: リモートワークが中心になると、業務連絡以外の雑談や非公式なコミュニケーションが減少し、チームの繋がりが希薄になりがちです。意図的にペアプログラミングの時間を設けることは、孤独感を解消し、メンバー間の人間的な繋がりを再構築する良い機会となります。作業の合間のちょっとした雑談が、信頼関係の構築に繋がります。

- サイロ化したチームの再統合: チーム内でフロントエンド担当とバックエンド担当が分断され、知識がサイロ化してしまっているような状況でも、ペアプロは有効です。異なる専門性を持つメンバー同士がペアを組むことで、お互いの領域への理解が深まり、チーム全体の視野が広がります。

これらのシナリオでは、ペアプログラミングの成果物はコードだけではありません。目には見えない「信頼関係」や「チームワーク」といった、プロジェクトを長期的に支える重要な資産が同時に構築されるのです。

まとめ

本記事では、ペアプログラミングというソフトウェア開発手法について、その基本的な概念から具体的なメリット・デメリット、実践方法、成功のコツ、さらには役立つツールまで、多角的に詳しく解説してきました。

ペアプログラミングとは、単に「2人で1つのコードを書く」という作業ではありません。「ドライバー」と「ナビゲーター」という明確な役割分担のもと、コードの品質向上、知識の共有、そしてチームワークの強化を同時に実現するための、戦略的なプラクティスです。

そのメリットは多岐にわたります。

- コード品質の向上: リアルタイムレビューにより、バグや設計上の問題が早期に発見・修正されます。

- スキルと知識の共有: シニアからジュニアへ、あるいはメンバー間で、暗黙知が自然と伝承・共有されます。

- 生産性の向上: 手戻りの削減や問題解決の迅速化により、トータルでの開発効率が高まります。

- チームワークの強化: 共同作業を通じて、相互理解と信頼関係が深まります。

- 属人化の防止: 知識が分散され、チームの持続可能性が高まります。

- モチベーションと集中力の維持: 仲間がいる安心感と適度な緊張感が、開発者をサポートします。

もちろん、人件費の増加やペアの相性、スケジュール調整の難しさといったデメリットも存在します。しかし、これらの課題は、ペアプログラミングを適用するタスクを戦略的に選び、チームで運用ルールを工夫し、振り返りを通じて改善を重ねることで、十分に乗り越えることが可能です。

ペアプログラミングを成功させるためには、やり方のステップを踏むだけでなく、「相手へのリスペクト」「こまめな役割交代」「適度な休憩」といったコツを意識し、心理的安全性の高い環境をチーム全体で作り上げていくことが不可欠です。

もしあなたのチームが、コードの品質に課題を感じていたり、新人教育に悩んでいたり、あるいはチームの一体感をさらに高めたいと考えているのであれば、ペアプログラミングは試してみる価値のある強力な選択肢です。

まずは、複雑で重要なタスクや、教育的な価値の高いタスクから、時間を区切って実験的に導入してみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたのチームの生産性と創造性を新たなレベルへと引き上げる一助となれば幸いです。