現代のデジタル社会では、日々膨大な量のデータが生み出されています。SNSの投稿、ECサイトの購買履歴、IoTデバイスから送られてくるセンサーデータなど、その種類や形式は多岐にわたります。こうした「ビッグデータ」を効率的に管理し、活用するための技術として、近年「NoSQLデータベース」が注目を集めています。

しかし、「NoSQL」という言葉は聞いたことがあっても、「従来のデータベースと何が違うのか」「どのような場面で使われるのか」といった具体的な内容については、まだよく知らないという方も多いかもしれません。

この記事では、NoSQLデータベースの基本から、従来の主流であったRDBMS(リレーショナルデータベース)との違い、メリット・デメリット、そして代表的な種類とそれぞれのユースケースまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、NoSQLがなぜ現代のITシステムに不可欠な存在となっているのか、そして自社のプロジェクトに最適なデータベースを選択するための知識を身につけられます。

目次

NoSQLデータベースとは

NoSQLデータベースとは、「Not Only SQL」の略称で、従来のリレーショナルデータベース管理システム(RDBMS)とは異なるデータモデルやアーキテクチャを持つデータベース管理システムの総称です。名前の通り「SQLを全く使わない」という意味ではなく、「SQLだけに依存しない」という柔軟な姿勢を示しています。

RDBMSがExcelの表のように行と列で構成された「テーブル」という厳格な構造でデータを管理するのに対し、NoSQLデータベースは、JSON形式のドキュメントやキーと値のペアなど、より柔軟で多様なデータ構造を扱うことを得意としています。この特性により、構造が定まっていない「非構造化データ」や、構造が変化しやすい「半構造化データ」の扱いに非常に長けているのが大きな特徴です。

例えば、ユーザーごとにプロフィールの項目が異なるSNSや、商品によってスペック情報が全く異なるECサイトの商品カタログなど、RDBMSの固定的なテーブル構造では管理が難しいデータを、NoSQLは効率的に格納・管理できます。

NoSQLが登場した背景

NoSQLデータベースが注目されるようになった背景には、2000年代後半からのインターネットの急速な進化が深く関わっています。具体的には、以下の3つの大きな変化が、NoSQLの誕生と普及を後押ししました。

1. ビッグデータの登場とデータ量の爆発的増加

Web 2.0の波に乗り、FacebookやTwitter(現X)といったSNS、Amazonのような巨大ECサイト、そしてYouTubeのような動画共有プラットフォームが世界的に普及しました。これにより、ユーザーが生成するコンテンツ(UGC)が爆発的に増加し、企業が扱うデータ量はテラバイト、ペタバイト級にまで膨れ上がりました。このような膨大かつ絶え間なく生成され続ける「ビッグデータ」を、従来のRDBMSで処理するには性能やコストの面で限界が見え始めていました。

2. データの多様化(非構造化・半構造化データ)

生成されるデータの種類も大きく変化しました。RDBMSが得意とするのは、顧客マスタや商品マスタのように、構造が明確に決まっている「構造化データ」です。しかし、SNSの投稿テキスト、画像、動画、Webサーバーのアクセスログ、IoTデバイスから送られてくるセンサーデータなど、形式が一定でない「非構造化データ」や、JSONやXMLのように構造を持ちつつも柔軟性のある「半構造化データ」がデータ全体の大部分を占めるようになりました。これらの多様なデータをRDBMSの厳格なテーブル構造に押し込めるのは非効率であり、データの持つ価値を損なうことにもなりかねませんでした。

3. Webサービスの要件変化(高可用性と高拡張性)

グローバルに展開されるWebサービスでは、24時間365日止まらない「高可用性」と、ユーザー数の急増や突発的なアクセス集中にも耐えられる「高拡張性(スケーラビリティ)」が必須の要件となりました。従来のRDBMSは、サーバーのスペックを上げる「スケールアップ」という方法で拡張性を確保してきましたが、この方法にはコストが高騰しやすく、性能向上にも物理的な限界がありました。そこで、安価なサーバーを多数連携させてシステム全体の性能を高める「スケールアウト」というアプローチが求められるようになり、この水平分散アーキテクチャを前提として設計されたのがNoSQLデータベースだったのです。

これらの背景から、NoSQLデータベースは、ビッグデータ時代の新たな要請に応えるための技術として開発され、GoogleやAmazon、Facebookといった巨大IT企業が自社サービスのために開発した技術がオープンソース化されるなどして、広く普及していきました。RDBMSを完全に置き換えるものではなく、その弱点を補い、多様なデータの活用を可能にするための重要な選択肢として、現代のシステム開発において確固たる地位を築いています。

RDBMS(リレーショナルデータベース)との違い

NoSQLデータベースの特性をより深く理解するためには、これまでデータベースの主流であったRDBMS(Relational Database Management System)との違いを比較するのが最も効果的です。両者は設計思想そのものが異なり、それぞれに得意な領域と不得意な領域があります。

ここでは、「データの構造」「拡張性」「データの一貫性」「クエリ言語」という4つの主要な観点から、両者の違いを詳しく見ていきましょう。

| 比較項目 | RDBMS (Relational Database Management System) | NoSQL (Not Only SQL) |

|---|---|---|

| データ構造 | テーブル(行と列)形式で、事前に定義された固定スキーマ | 多様な形式(キー・バリュー、ドキュメント、カラム、グラフ)で、柔軟なスキーマ(スキーマレス) |

| 拡張性 | スケールアップ(垂直分散)が中心 | スケールアウト(水平分散)が得意 |

| データ一貫性 | ACID特性を重視(強い一貫性) | BASE特性を重視(結果整合性) |

| クエリ言語 | SQL(標準化されている) | 製品ごとに独自(多様なAPIやクエリ言語) |

データの構造

データベースにおける「データの構造」は、そのシステムの根幹をなす最も重要な違いです。

RDBMSのデータ構造:固定スキーマ

RDBMSは、データを「テーブル」という二次元の表形式で管理します。テーブルは「行(レコード)」と「列(カラム)」で構成され、各列には格納できるデータの型(数値、文字列、日付など)が厳密に定義されています。この「あらかじめデータの構造を定義しておく」という考え方を「スキーマ」と呼びます。RDBMSでは、データを書き込む前にスキーマを定義する必要があるため、「スキーマ・オン・ライト(Write)」とも言われます。

この厳格なスキーマにより、データの整合性が保たれ、意図しないデータが混入するのを防げます。例えば、usersテーブルにはid(数値)、name(文字列)、created_at(日付)といった列を定義し、すべてのユーザー情報がこの形式に従って格納されることを保証します。複数のテーブルを「キー」で関連付けて、複雑な関係性を表現する「正規化」という手法もRDBMSの大きな特徴です。

NoSQLのデータ構造:柔軟なスキーマ(スキーマレス)

一方、NoSQLデータベースは、特定のデータ構造に縛られません。代表的なモデルとして、キーと値のペアで管理する「キー・バリュー型」、JSONのようなドキュメントで管理する「ドキュメント指向型」などがあり、スキーマを事前に定義する必要がない、あるいは非常に柔軟に変更できる「スキーマレス」という特徴を持ちます。これは「スキーマ・オン・リード(Read)」と呼ばれ、データを読み出す側がその構造を解釈します。

これにより、同じコレクション(RDBMSのテーブルに相当)の中に、異なる構造のデータを格納できます。例えば、あるユーザーのプロフィールには「趣味」の項目があるが、別のユーザーにはない、といった状況にも柔軟に対応できます。この柔軟性は、開発途中で仕様変更が頻繁に発生するアジャイル開発や、多種多様なIoTデバイスから送られてくるデータを扱う場合に大きなメリットとなります。

拡張性(スケーラビリティ)

サービスの成長に伴い、データ量やアクセス数が増加した際に、システム全体の処理能力をどう向上させるか、という「拡張性(スケーラビリティ)」のアプローチも両者で大きく異なります。

RDBMSの拡張性:スケールアップ(垂直分散)

RDBMSは、伝統的に「スケールアップ」という方法で拡張性を確保してきました。これは、データベースが稼働しているサーバー自体の性能を向上させるアプローチです。例えば、CPUをより高速なものに交換したり、メモリやストレージを増設したりします。

スケールアップは、構成がシンプルなため管理がしやすいというメリットがありますが、高性能なハードウェアは非常に高価であり、コストが急激に増加する傾向があります。また、サーバーの性能には物理的な上限があるため、無限に拡張し続けることはできません。

NoSQLの拡張性:スケールアウト(水平分散)

NoSQLデータベースは、設計当初から分散処理を前提としており、「スケールアウト」という方法で拡張性を確保することを得意としています。これは、比較的安価なサーバーの台数を増やすことで、システム全体の処理能力を向上させるアプローチです。データを複数のサーバーに分散して配置(シャーディング)し、処理を並列で実行します。

スケールアウトは、必要に応じてサーバーを追加するだけでリニアに性能を向上させることができ、1台あたりのサーバーコストを抑えられます。このため、スタートアップ企業のように将来のアクセス規模が予測しづらいサービスや、超大規模なトラフィックを捌く必要があるWebサービスにおいて、非常にコスト効率の良い拡張方法となります。

データの一貫性(ACID特性とBASE特性)

データの信頼性を保証するための「一貫性」の考え方にも、根本的な違いがあります。

RDBMSの一貫性:ACID特性

RDBMSは、トランザクション処理において「ACID特性」を厳格に保証します。ACIDとは、以下の4つの性質の頭文字を取ったものです。

- Atomicity(原子性): トランザクションに含まれる処理が「すべて成功する」か「すべて失敗する」かのどちらかであり、中途半端な状態で終わらないことを保証します。

- Consistency(一貫性): トランザクションの前後で、データベースの整合性が保たれていることを保証します。

- Isolation(独立性): 複数のトランザクションを同時に実行しても、それぞれが互いに影響を与えず、あたかも一つずつ順番に実行されたかのような結果になることを保証します。

- Durability(永続性): 正常に完了したトランザクションの結果は、システムに障害が発生しても失われないことを保証します。

このACID特性により、RDBMSは銀行の勘定システムや在庫管理システムなど、データの正確性と信頼性が絶対的に求められるシステムで非常に高い信頼性を発揮します。

NoSQLの一貫性:BASE特性

一方、NoSQLデータベース(特に分散型のもの)は、ACID特性を緩和する代わりに「BASE特性」という考え方を採用することが多くあります。BASEは、分散システムにおける可用性を重視した設計思想です。

- Basically Available(基本的に利用可能): システムの一部に障害が発生しても、システム全体が停止することなく、常にリクエストに応答できる状態を維持します。

- Soft state(柔軟な状態): システムの状態は、外部からの入力がなくても時間とともに変化する可能性があります。これは、データが各ノードに伝播する過程で状態が変わりうることを意味します。

- Eventually consistent(結果整合性): データの更新後、即座に全てのノードでデータが一貫性を持つわけではないが、最終的(Eventually)には全てのノードでデータが一致した状態に収束することを保証します。

例えば、SNSで「いいね」を押した際、そのカウントが全ユーザーの画面に即座に反映されなくても大きな問題にはなりませんが、サービスが停止してしまう方が問題です。BASE特性は、このような可用性とパフォーマンスを優先し、ある程度のデータの一貫性の遅延を許容するシステムに適しています。

クエリ言語

データベースを操作するための言語にも違いがあります。

RDBMSのクエリ言語:SQL

RDBMSでは、データの操作や定義に「SQL(Structured Query Language)」という標準化された言語を使用します。SQLはISO(国際標準化機構)などで規格が定められており、MySQL, PostgreSQL, Oracle Databaseなど、多くのRDBMSで共通の文法が使えます。このため、一度習得すれば様々なデータベースに応用でき、多くのエンジニアが扱えるというメリットがあります。

NoSQLのクエリ言語:製品ごとに独自

NoSQLデータベースには、SQLのような統一された標準言語が存在しません。各製品が独自のクエリ言語やAPIを提供しています。例えば、MongoDBはJSONライクなクエリ言語を、CassandraはCQL(Cassandra Query Language)というSQLに似た言語を持っています。また、RESTful API経由でデータを操作するものも多くあります。

このため、使用するNoSQL製品ごとに学習が必要となり、これが導入のハードルとなる場合があります。一方で、各製品はそのデータモデルに最適化されたクエリ方式を提供しているため、特定のユースケースにおいてはSQLよりも高いパフォーマンスを発揮することがあります。

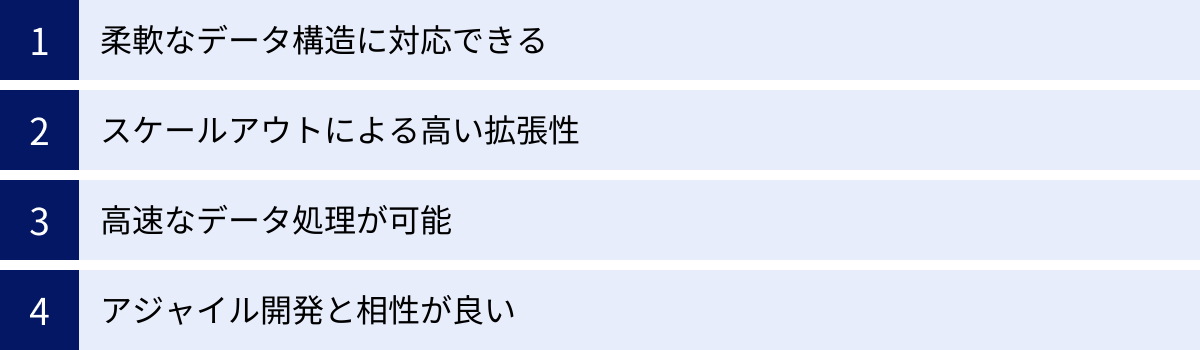

NoSQLデータベースのメリット

RDBMSとの違いを踏まえると、NoSQLデータベースが持つ独自のメリットがより明確になります。現代の多様なアプリケーション要件に応えるために、NoSQLは多くの開発者にとって強力な選択肢となっています。ここでは、その主要なメリットを4つの観点から詳しく解説します。

柔軟なデータ構造に対応できる

NoSQLデータベースの最大のメリットの一つは、スキーマレスあるいは柔軟なスキーマによるデータ構造の自由度の高さです。RDBMSでは、データを格納する前にテーブルの構造(スキーマ)を厳密に定義する必要があり、一度定義したスキーマを変更するには手間がかかる場合があります。

一方、NoSQLはスキーマを事前に固定しないため、様々な形式のデータをそのまま格納できます。

- 多様なデータの格納: IoTデバイスから送られてくるセンサーデータは、デバイスのモデルやバージョンによって項目が異なることがあります。NoSQLであれば、これらの異なる構造のデータを同じコレクションにまとめて格納し、後から必要な情報を柔軟に抽出できます。

- アプリケーションの仕様変更への迅速な対応: 開発の初期段階や、ユーザーのフィードバックに応じて機能を追加・変更する際、データベースのスキーマ変更がボトルネックになることがよくあります。NoSQLの場合、アプリケーション側で新しい項目を追加すれば、データベース側はそれを受け入れるだけなので、開発サイクルを停滞させることなく、迅速なイテレーション(反復開発)が可能になります。

- 半構造化データの親和性: 現代のWeb APIで広く使われているJSON(JavaScript Object Notation)やXML形式のデータは、階層構造を持つ半構造化データです。ドキュメント指向型NoSQLは、これらのデータをネイティブな形式でそのまま格納できるため、アプリケーションのオブジェクトとデータベースのデータモデルが一致しやすく、開発効率が向上します。

この柔軟性は、変化の速い現代のソフトウェア開発、特にアジャイル開発の文脈において非常に大きな価値を持ちます。

スケールアウトによる高い拡張性

前述の通り、NoSQLデータベースは、安価な汎用サーバーを複数台連携させてシステムを拡張する「スケールアウト(水平分散)」を前提に設計されています。これは、特に大規模なWebサービスにおいて計り知れないメリットをもたらします。

- コスト効率の良さ: 高価なハイエンドサーバーを1台導入する「スケールアップ」に比べ、安価なサーバーを必要に応じて追加していく「スケールアウト」は、初期投資を抑え、スモールスタートを可能にします。サービスの成長に合わせてリニアにインフラコストを増やすことができるため、コストパフォーマンスに優れています。

- 無限に近い拡張性: スケールアップにはハードウェアの物理的な性能限界がありますが、スケールアウトには原理的に限界がありません。サーバーの台数を増やし続けることで、理論上は無限にシステムを拡張できます。これにより、アクセス数が数百万、数千万といった規模に成長しても、パフォーマンスを維持し続けることができます。

- 高い可用性と耐障害性: スケールアウト構成では、データが複数のサーバーに複製・分散して保存されます。そのため、一部のサーバーに障害が発生しても、他のサーバーが処理を引き継ぐことで、システム全体が停止するのを防げます。自動フェイルオーバー(障害発生時の自動切り替え)の仕組みを持つ製品も多く、24時間365日稼働が求められるサービスにとって不可欠な高い可用性を実現できます。

この高い拡張性は、将来の成長予測が難しいスタートアップや、グローバル展開を目指すサービスにとって、非常に強力な武器となります。

高速なデータ処理が可能

NoSQLデータベースは、特定の用途においてRDBMSをはるかに凌ぐ高速なデータ処理能力を発揮します。その理由は、いくつかの技術的な特徴に起因します。

- シンプルなデータモデル: キー・バリュー型のように、非常に単純なデータモデルを採用している場合、複雑な処理を介さずに高速なデータの読み書きが可能です。特に、キーが分かっていれば一意にデータを取得できるため、ユーザーのセッション情報やキャッシュデータの管理に最適です。

- JOIN処理の回避: RDBMSでは、正規化された複数のテーブルを結合(JOIN)してデータを取得することが頻繁にありますが、このJOIN処理は負荷が高く、パフォーマンスのボトルネックになりがちです。NoSQL、特にドキュメント指向型では、関連するデータを一つのドキュメントにまとめて格納することが多いため、JOIN処理が不要となり、一度の読み込みで必要なデータをすべて取得できます。

- インメモリ処理: Redisに代表されるインメモリデータベースは、データをハードディスクやSSDではなく、より高速なメインメモリ上で処理します。これにより、桁違いの読み書き速度を実現し、リアルタイムランキングやミリ秒単位の応答が求められる広告配信システムなどで絶大な効果を発揮します。

- 書き込み処理への最適化: カラム指向型データベースなどは、大量のデータを逐次書き込むような処理(Write-intensive)に最適化されています。IoTのセンサーデータやアクセスログなど、絶え間なく発生する大量の書き込みリクエストを、高いスループットで処理できます。

これらの特性により、NoSQLはリアルタイム性が求められる現代のアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンスを提供します。

アジャイル開発と相性が良い

アジャイル開発は、計画、設計、実装、テストといった開発工程を短期間のサイクルで繰り返し、顧客のフィードバックを取り入れながら柔軟に製品を改善していく開発手法です。この変化を前提とした開発スタイルと、NoSQLの持つ柔軟性は非常に親和性が高いと言えます。

RDBMSを前提とした開発では、初期段階で綿密なデータモデリングとスキーマ設計が求められ、後からの変更は大きな手戻りを発生させるリスクがあります。しかし、アジャイル開発では、最初から完璧な仕様を固めることは困難です。

NoSQLのスキーマレスな特性は、この問題を解決します。開発の途中で新しい機能のアイデアが生まれ、保存したいデータ項目が増えたとしても、データベースのスキーマ変更作業に時間を費やすことなく、アプリケーションのコードを修正するだけですぐに対応できます。これにより、開発チームはビジネスロジックの実装に集中でき、市場の変化やユーザーの要望に素早く応える製品をリリースし続けることができます。

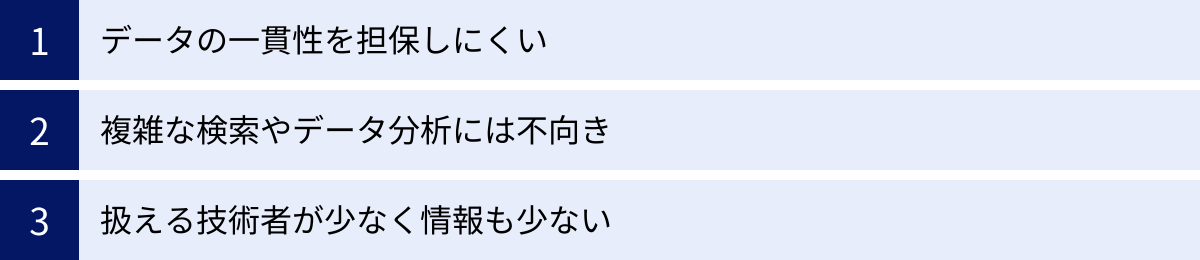

NoSQLデータベースのデメリット

NoSQLデータベースは多くのメリットを持つ一方で、万能なソリューションではありません。導入を検討する際には、そのデメリットや不得意な領域も正確に理解しておくことが不可欠です。ここでは、NoSQLが抱える主な課題を3つの観点から解説します。

データの一貫性を担保しにくい

NoSQLデータベースの最大のデメリットとして挙げられるのが、データの一貫性に関する問題です。多くのNoSQLデータベースは、可用性やパフォーマンスを優先するために、RDBMSが厳格に保証するACID特性を緩和し、BASE特性(結果整合性)を採用しています。

結果整合性とは、データの更新がシステム内のすべてのノードに即座に反映されるわけではなく、「最終的には」一貫性が取れた状態になる、というモデルです。これは、分散システムにおいて以下のようなリスクを内包します。

- 更新の遅延: あるサーバーでデータを更新した後、別のサーバーにそのデータが複製されるまでの間に、わずかなタイムラグが生じます。この間に古いデータを読み込んでしまう可能性があります。例えば、ECサイトで在庫が残り1つの商品をAさんが購入した直後に、Bさんがその商品ページにアクセスした場合、更新が間に合わなければBさんの画面にはまだ在庫があるように表示されてしまうかもしれません。

- トランザクション管理の複雑さ: RDBMSが提供するような、複数の処理を一つの塊として扱う強力なトランザクション機能を持たない製品が多くあります。複数のデータストアにまたがる一連の更新処理を、すべて成功するかすべて失敗するかのどちらかに保証する(原子性を保つ)ことは、アプリケーション側で複雑なロジックを実装する必要があり、開発の難易度が上がります。

このため、銀行の口座残高、企業の会計データ、ECサイトの在庫管理や決済処理など、1円の誤差も許されないような、データの強い一貫性が絶対条件となるシステムには、NoSQLは不向きであると言えます。これらの領域では、依然としてACID特性を保証するRDBMSが最適な選択肢となります。

複雑な検索やデータ分析には不向き

NoSQLデータベースは、特定のキーによる単純なデータの読み書きは非常に高速ですが、RDBMSが得意とするような複雑な条件でのデータ検索や集計処理は苦手とする傾向があります。

- JOIN処理の非効率性: RDBMSでは、正規化された複数のテーブルをSQLのJOIN句を使って柔軟に結合し、様々な角度からデータを抽出できます。一方、NoSQLはJOINをネイティブにサポートしていないか、サポートしていてもパフォーマンスが低い場合があります。関連するデータを一緒に取得したい場合は、あらかじめ非正規化して一つのドキュメントにまとめておくか、アプリケーション側で複数回のクエリを発行してデータを組み合わせる必要があり、非効率になることがあります。

- アドホックなクエリへの対応力: 「アドホックなクエリ」とは、定型的でない、その場その場で条件を変えて実行されるような問い合わせのことです。SQLは非常に表現力が高く、

WHERE句やGROUP BY句などを組み合わせることで、複雑な条件のデータ抽出や集計を柔軟に行えます。NoSQLのクエリ言語は、特定のデータアクセスパターンに最適化されていることが多く、SQLほどの柔軟性を持たない場合があります。このため、ビジネスインテリジェンス(BI)ツールと連携して、様々な切り口でデータを分析するような用途には不向きなケースが多くあります。

データ分析を主目的とする場合は、NoSQLに蓄積したデータを、DWH(データウェアハウス)のような分析専用のデータベースに別途転送して処理するアーキテクチャが一般的です。

扱える技術者が少なく情報も少ない

NoSQLデータベースは、RDBMSと比較すると歴史が浅く、まだ発展途上の技術領域です。これが、技術者の確保や学習コストの面でデメリットとなることがあります。

- 技術者の希少性: RDBMS(特にMySQLやPostgreSQL)を扱えるエンジニアは市場に数多く存在しますが、特定のNoSQL製品(例えばCassandraやNeo4jなど)に関する深い知識と運用経験を持つエンジニアは、相対的に少ないのが現状です。優秀な人材の確保が難しく、採用コストや教育コストが高くなる可能性があります。

- 製品ごとの学習コスト: NoSQLにはSQLのような標準化されたインターフェースがなく、製品ごとにデータモデル、クエリ言語、運用方法が大きく異なります。新しいプロジェクトで異なるNoSQL製品を採用するたびに、その製品固有の知識を習得する必要があり、学習コストがかさみます。

- 情報の限定性: RDBMSに関する技術情報やノウハウは、書籍やWebサイトに豊富に蓄積されています。特に日本語の情報も充実しています。一方で、NoSQL製品によっては、日本語の公式ドキュメントが整備されていなかったり、トラブルシューティングに関する情報が少なく、問題解決に時間がかかったりする場合があります。特に、ニッチな製品や新しい製品を採用する際には、この情報不足がリスクとなることを考慮する必要があります。

これらのデメリットは、NoSQLの導入が単なる技術選定に留まらず、組織の技術力や教育体制、運用体制にも影響を与えることを示唆しています。

NoSQLデータベースの代表的な4つの種類と特徴

NoSQLは単一の技術を指す言葉ではなく、様々なデータモデルを持つデータベースの総称です。それぞれに得意なこと、不得意なことがあり、用途に応じて適切な種類を選択することが重要です。ここでは、代表的な4つの種類「キー・バリュー型」「カラム指向型」「ドキュメント指向型」「グラフ指向型」について、その特徴と代表的な製品を解説します。

| 種類 | データモデル | 特徴 | 主な用途 | 代表的な製品 |

|---|---|---|---|---|

| ① キー・バリュー型 | Key-Valueストア | 単純なキーと値のペアでデータを管理。高速な読み書きに特化。 | Webサイトのキャッシュ、ユーザーセッション管理、リアルタイムランキング | Redis, Amazon DynamoDB |

| ② カラム指向型 | ワイドカラムストア | 行キーに対して複数の列(カラム)を紐づけて管理。列を動的に追加可能で、大量書き込みに強い。 | ビッグデータ蓄積基盤、時系列データ(IoT)、ログデータ管理 | Apache Cassandra, Google Cloud Bigtable |

| ③ ドキュメント指向型 | ドキュメントストア | JSON/BSON形式の階層構造を持つドキュメントでデータを格納。柔軟なスキーマが特徴。 | Webアプリケーションのバックエンド、コンテンツ管理システム(CMS)、ユーザープロファイル管理 | MongoDB, Amazon DocumentDB |

| ④ グラフ指向型 | グラフデータベース | ノード(点)、エッジ(線)、プロパティ(属性)でデータ間の関係性を表現。繋がりを辿る処理が高速。 | SNSの友人関係、レコメンデーションエンジン、不正検知システム | Amazon Neptune, Neo4j |

① キー・バリュー型

特徴

キー・バリュー型は、NoSQLの中で最もシンプルなデータモデルです。「キー(Key)」と「値(Value)」という一対のペアでデータを格納します。辞書や連想配列のように、一意のキーを指定することで、それに対応する値を高速に取得・保存・削除できます。

値(Value)の中身には、単純な文字列や数値だけでなく、JSONオブジェクトや画像バイナリなど、あらゆるデータを入れることが可能です。しかし、データベース側は値の中身を解釈しないため、値の内容に基づいた検索は苦手です。あくまで「キーが分かっている前提で、高速に値を取り出す」という用途に特化しています。この単純さゆえに、非常に高いパフォーマンスを発揮します。

代表的な製品(Redis, Amazon DynamoDB)

- Redis (Remote Dictionary Server): オープンソースのインメモリデータベースとして広く知られています。データをメインメモリ上に保持するため、ディスクベースのデータベースとは比較にならないほど高速な読み書きが可能です。その速度から、Webアプリケーションのキャッシュサーバーや、ユーザーのログイン情報を保持するセッションストア、リアルタイムのスコアを管理するランキング機能などで絶大な人気を誇ります。

- Amazon DynamoDB: AWSが提供するフルマネージドのNoSQLデータベースサービスです。キー・バリュー型とドキュメント指向型の両方の特性を持ちます。サーバーの管理が不要で、アクセス量に応じて自動的にスケーリングする機能があり、ミリ秒単位の応答性能をあらゆる規模で実現できるのが大きな特徴です。信頼性と可用性も非常に高く、大規模なモバイルアプリやWebサービスのバックエンドとして広く利用されています。(参照:Amazon Web Services 公式サイト)

② カラム指向型(ワイドカラム型)

特徴

カラム指向型(またはワイドカラムストア)は、キーに対して複数の列(カラム)を紐づけてデータを管理するモデルです。RDBMSのテーブルと似ていますが、決定的な違いは、行ごとに異なる数のカラムを持つことができる点です。つまり、スキーマが柔軟であり、後から自由に必要なカラムを追加できます。

データは「行キー」「列キー」「値」の組み合わせで格納され、特定の行キーと列キーを指定してデータを効率的に取得できます。大量のデータを複数のサーバーに分散させることに長けており、特に膨大な量の書き込み処理(Write-intensive)に強いという特性を持ちます。時系列に沿ってデータが蓄積されていくようなユースケースで真価を発揮します。

代表的な製品(Apache Cassandra, Google Cloud Bigtable)

- Apache Cassandra: Facebook(現Meta)によって開発され、後にオープンソース化された分散データベースです。高い可用性と拡張性、そして優れた書き込み性能を誇ります。P2P(ピアツーピア)アーキテクチャを採用しており、特定のマスターサーバーが存在しないため、単一障害点(SPOF)がなく、非常に堅牢なシステムを構築できます。IoTデバイスから送られてくる大量の時系列データの蓄積や、メッセージングアプリのログ管理などに適しています。(参照:The Apache Software Foundation 公式サイト)

- Google Cloud Bigtable: Googleが社内の大規模サービス(Google検索、Gmail, Google マップなど)で利用している技術をベースに提供されている、フルマネージドのワイドカラムストアです。ペタバイト級のデータに対しても、一貫して低いレイテンシと高いスループットを提供します。特に、大規模な分析データや金融取引データ、IoTデータのストリーミング処理など、パフォーマンス要求が非常に厳しい用途で利用されています。(参照:Google Cloud 公式サイト)

③ ドキュメント指向型

特徴

ドキュメント指向型は、JSON(JavaScript Object Notation)やBSON(Binary JSON)のような、半構造化された「ドキュメント」を単位としてデータを格納するモデルです。ドキュメントは自己記述的で、内部に階層構造を持つことができます。RDBMSで言えば、1行のレコードが1つのドキュメントに相当しますが、ドキュメントごとにフィールド(RDBMSの列に相当)の数や種類が異なっていても問題ありません。

この柔軟なスキーマは、オブジェクト指向プログラミングとの親和性が非常に高いのが特徴です。アプリケーションで扱うオブジェクトを、そのままの形でデータベースに保存できるため、開発効率が向上します。また、ドキュメント内の特定フィールドにインデックスを貼ることで、柔軟かつ高速な検索も可能です。NoSQLの中でも特に汎用性が高く、様々なWebアプリケーションで採用されています。

代表的な製品(MongoDB, Amazon DocumentDB)

- MongoDB: ドキュメント指向型データベースのデファクトスタンダードとも言える、最も人気のあるオープンソース製品です。柔軟なデータモデル、豊富なクエリ言語、高い拡張性を兼ね備えており、スタートアップから大企業まで幅広く利用されています。Webアプリケーションのバックエンド、コンテンツ管理システム(CMS)、ユーザープロファイル管理など、その用途は多岐にわたります。(参照:MongoDB, Inc. 公式サイト)

- Amazon DocumentDB (MongoDB互換): AWSが提供する、MongoDBと互換性のあるAPIを備えたフルマネージドのドキュメントデータベースです。MongoDBのアプリケーションコードやツールをそのまま利用しつつ、AWSの持つ高い可用性、拡張性、セキュリティの恩恵を受けられます。データベースの運用管理をAWSに任せたい場合に有力な選択肢となります。(参照:Amazon Web Services 公式サイト)

④ グラフ指向型

特徴

グラフ指向型は、データとその間の「関係性」を表現することに特化したデータベースです。データは「ノード(頂点)」として、データ間の関係は「エッジ(辺)」としてモデル化されます。ノードとエッジの両方に、「プロパティ(属性)」を持たせることができます。

例えば、SNSであれば、ユーザーを「ノード」、友人関係を「エッジ」とすることで、「Aさんの友人の友人で、同じ趣味を持つ人」といった、関係性を辿るような複雑なクエリを非常に高速に実行できます。RDBMSで同じことをしようとすると、多数のテーブルを何度も自己結合(SELF JOIN)する必要があり、パフォーマンスが著しく低下します。データ間の繋がりに着目するユースケースで圧倒的な強みを発揮します。

代表的な製品(Amazon Neptune, Neo4j)

- Amazon Neptune: AWSが提供する、高速で信頼性の高いフルマネージドのグラフデータベースサービスです。数十億件のリレーションシップを保存し、ミリ秒単位のレイテンシでグラフをクエリできます。ソーシャルネットワーク、レコメンデーションエンジン、不正検知、ナレッジグラフといった用途に最適化されています。(参照:Amazon Web Services 公式サイト)

- Neo4j: グラフデータベースの分野における代表的なオープンソース製品です。独自の直感的なクエリ言語「Cypher」を持ち、グラフ構造をアスキーアートのように表現してクエリを記述できます。ネイティブなグラフストレージとグラフ処理エンジンにより、高いパフォーマンスを実現します。(参照:Neo4j, Inc. 公式サイト)

NoSQLデータベースのユースケース(用途例)

NoSQLデータベースは、その種類ごとに異なる特性を活かし、現代の様々なデジタルサービスの裏側で活躍しています。ここでは、具体的なユースケースを5つ挙げ、どのような種類のNoSQLが、なぜそのサービスに適しているのかを解説します。

SNS

ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)は、NoSQLデータベースの能力が最大限に発揮される典型的な例です。

- ユーザープロファイル管理: ユーザーごとに趣味、職歴、居住地など、登録する情報が異なります。このような構造が不定なデータを管理するには、ドキュメント指向型(例: MongoDB)が最適です。柔軟なスキーマにより、新しいプロフィール項目を簡単に追加できます。

- 投稿データとタイムライン: テキスト、画像、動画など、様々な形式の投稿データを時系列に沿って大量に書き込む必要があります。この高い書き込みスループットが求められる要件には、カラム指向型(例: Cassandra)が適しています。

- 友人・フォロー関係の管理: 「誰が誰をフォローしているか」「友人の友人」といった複雑な関係性を管理し、高速に辿る必要があります。これはグラフ指向型(例: Neptune, Neo4j)が最も得意とする領域です。RDBMSでこれを実現しようとすると、クエリが非常に複雑になり、パフォーマンスが低下します。

ECサイト

大規模なECサイトも、NoSQLの多様な特性を活用しています。

- 商品カタログ: 洋服、家電、書籍など、商品カテゴリによってスペックや属性が全く異なります。全商品の属性を一枚のテーブルで管理するのは非現実的です。商品ごとの柔軟な属性を管理するには、ドキュメント指向型(例: MongoDB)が非常に有効です。

- ショッピングカート: ユーザーが商品をカートに入れる、削除するといった操作は、高頻度で発生する一時的なデータの読み書きです。この高速な処理が求められる場面では、キー・バリュー型(例: Redis)をセッション管理に利用し、軽快なユーザー体験を提供します。

- レコメンデーションエンジン: 「この商品を買った人はこんな商品も見ています」といった推薦機能は、ユーザーの購買履歴や閲覧履歴といった膨大なデータ間の関係性を分析することで実現されます。ユーザーと商品の関係性をモデル化し、関連性の高い商品を高速に抽出するために、グラフ指向型(例: Neptune)が活用されます。

オンラインゲーム

オンラインゲームでは、多数のプレイヤーが同時にアクセスし、リアルタイムでの高速なデータ処理が求められます。

- プレイヤーデータ管理: プレイヤーのレベル、所持アイテム、ステータスなどのデータは、頻繁に更新されます。これらのデータを低遅延で読み書きするために、キー・バリュー型(例: DynamoDB)やドキュメント指向型(例: MongoDB)が利用されます。

- リアルタイムランキング: 数百万人のプレイヤーのスコアをリアルタイムで集計し、ランキングを生成するには、非常に高速な処理が必要です。インメモリのキー・バリュー型(例: Redis)が持つソート済みセットというデータ構造は、このようなランキング機能の実装に最適です。

- チャットログ: ゲーム内でのチャットメッセージは、時系列に沿って大量に生成されます。このような大量の書き込み処理には、カラム指向型(例: Cassandra)が適しています。

IoT

無数のIoTデバイスから、センサーデータやログデータが絶え間なく送られてくるIoTプラットフォームは、NoSQLの主要な活用分野の一つです。

- センサーデータの収集と蓄積: 温度、湿度、位置情報といったセンサーデータは、時系列データとして秒単位、あるいはそれ以上の頻度で発生します。この膨大な量の時系列データを高いスループットで書き込み、長期間保存する基盤として、カラム指向型(例: Cassandra, Bigtable)が非常に強力です。その拡張性により、デバイス数の増加にも容易に対応できます。

- デバイス管理: 各IoTデバイスのメタデータ(ID、モデル名、ファームウェアバージョンなど)の管理には、柔軟なスキーマを持つドキュメント指向型(例: MongoDB)やキー・バリュー型(例: DynamoDB)が利用されます。

リアルタイムのビッグデータ分析

Webサイトのアクセスログや広告のクリックストリームデータなど、ユーザー行動をリアルタイムで分析し、サービスの改善やパーソナライズに繋げる動きが活発化しています。

- データ収集基盤: ユーザーのクリック操作やページ閲覧といったイベントデータは、非常に高い頻度で発生します。これらの大量のストリームデータを欠損なく受け止め、蓄積するためのバッファや初期格納先として、カラム指向型(例: Cassandra)やドキュメント指向型(例: MongoDB)が活用されます。

- 高速な集計・分析: NoSQLは単体で複雑な分析を行うのは苦手ですが、Apache Sparkのような分散処理フレームワークと組み合わせることで、NoSQLに蓄積されたビッグデータに対する高速な集計や分析が可能になります。

これらのユースケースから分かるように、NoSQLは単一の技術で全てを解決するのではなく、それぞれの特性を活かして適材適所で利用されることが、その価値を最大化する鍵となります。

RDBMSとNoSQLの使い分け

ここまで解説してきたように、NoSQLはRDBMSを完全に置き換える「銀の弾丸」ではありません。それぞれに得意な領域と不得意な領域があり、両者は競合するだけでなく、相互に補完し合う関係にあります。現代のシステム開発において最も重要なのは、両者の特性を深く理解し、構築するアプリケーションの要件に応じて「適材適所」で使い分けることです。

近年では、一つのアプリケーションの中で複数のデータベースを使い分ける「ポリグロット・パーシステンス(Polyglot Persistence)」という設計思想も主流になっています。例えば、ユーザーの基本情報はRDBMSで管理し、SNSのような投稿機能はNoSQLで、検索機能は全文検索エンジンで実現する、といった具合です。

ここでは、どのようなケースでNoSQLを選ぶべきか、逆にどのようなケースでRDBMSが依然として最適なのか、その判断基準を具体的に示します。

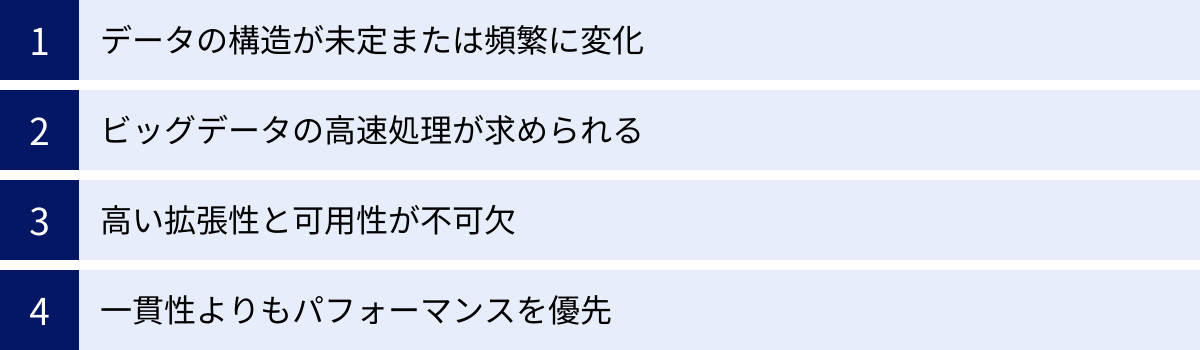

NoSQLが向いているケース

以下のような要件を持つシステムでは、NoSQLデータベースの導入が有力な選択肢となります。

- データの構造が未定または頻繁に変化する場合

- アジャイル開発: 開発初期で仕様が固まっていないプロトタイプや、ユーザーのフィードバックを受けながら頻繁に機能追加・変更を行うサービス。スキーマレスの柔軟性が開発スピードを加速させます。

- 多様なデータソース: ユーザープロファイル、IoTセンサーデータ、外部APIからのデータなど、構造が異なる様々なデータを一元的に管理したい場合。

- ビッグデータの高速な処理が求められる場合

- 大量の書き込み: SNSの投稿、アクセスログ、IoTの時系列データなど、書き込み処理が読み込み処理を大幅に上回るようなワークロード。

- 低レイテンシの読み込み: キャッシュ、セッション管理、リアルタイム広告配信など、ミリ秒単位の応答速度が求められるアプリケーション。

- 高い拡張性(スケーラビリティ)と可用性が不可欠な場合

- 急成長が見込まれるサービス: スタートアップのWebサービスなど、将来のユーザー数やデータ量を予測するのが難しく、急なアクセス増にも柔軟に対応する必要がある場合。スケールアウトによってコストを最適化しながら拡張できます。

- グローバル展開: 24時間365日無停止での稼働が求められ、地理的に分散したユーザーに安定したサービスを提供する必要がある場合。分散アーキテクチャによる高い耐障害性が強みとなります。

- データの一貫性よりもパフォーマンスを優先する場合

- SNSの「いいね」のカウントや、ニュースサイトの閲覧数など、多少のデータの遅延が許容できる一方で、サービスのレスポンス速度や可用性が重視されるケース。

RDBMSが向いているケース

一方で、以下のような従来型の要件を持つシステムにおいては、依然としてRDBMSが最も信頼性の高い選択肢です。

- 厳密なデータの一貫性とトランザクション処理が必須の場合

- 金融システム: 銀行の勘定系システム、証券取引システム、決済処理など、データの不整合が許されないミッションクリティカルなシステム。ACID特性によるトランザクションの保証が不可欠です。

- 基幹業務システム: 在庫管理、受発注管理、会計システムなど、企業の根幹を支える業務データ。データの整合性がビジネスの正確性を左右します。

- データの構造が明確で安定的である場合

- 顧客マスタ、商品マスタ、社員情報など、格納するデータの項目が明確に決まっており、将来的に大きな変更が見込まれないデータ。RDBMSの厳格なスキーマがデータの品質を保証します。

- 複雑な検索やデータ分析が必要な場合

- BI(ビジネスインテリジェンス): 売上データや顧客データを様々な角度から集計・分析し、経営判断に役立てるためのレポートを作成する場合。SQLの強力な表現力とJOIN機能が不可欠です。

- アドホックなクエリ: 定型的な検索だけでなく、データアナリストがその場で考えた様々な条件でデータを抽出し、探索的な分析を行いたい場合。

- 確立された技術と人材を活用したい場合

- 開発チームがSQLに習熟しており、新たな技術の学習コストを抑えたい場合。

- 豊富なドキュメントやコミュニティのサポート、安定した運用実績を重視する場合。

最終的なデータベースの選定は、ビジネス要件と技術要件の両面から総合的に判断することが極めて重要です。どちらか一方が優れていると考えるのではなく、それぞれのツールの特性を最大限に活かすアーキテクチャを設計する視点が、成功への鍵となります。

まとめ

本記事では、NoSQLデータベースについて、その基本的な概念から、RDBMSとの違い、メリット・デメリット、代表的な種類とユースケース、そして適切な使い分けまで、多角的に解説しました。

最後に、記事全体の要点を振り返ります。

- NoSQLデータベースは「Not Only SQL」の略で、ビッグデータ時代の要請に応えるために登場した、RDBMS以外のデータベースの総称です。

- その最大の特徴は、柔軟なデータ構造(スキーマレス)、スケールアウトによる高い拡張性、そして高速なデータ処理能力にあります。

- 一方で、データの一貫性を担保しにくい、複雑な検索や分析には不向きといったデメリットも存在し、万能な解決策ではありません。

- NoSQLには、シンプルな「キー・バリュー型」、大量書き込みに強い「カラム指向型」、汎用性の高い「ドキュメント指向型」、関係性の表現に特化した「グラフ指向型」といった代表的な種類があり、それぞれに適した用途があります。

- 現代のシステム開発では、RDBMSとNoSQLのどちらか一方を選ぶのではなく、アプリケーションの要件に応じて両者を組み合わせる「ポリグロット・パーシステンス」という考え方が重要です。

NoSQL技術の登場により、私たちはこれまで扱うことが難しかった多種多様なデータを、大規模かつ高速に処理できるようになりました。これにより、よりパーソナライズされたサービスの提供や、リアルタイムでのデータに基づいた意思決定が可能になり、新たなビジネス価値が創出されています。

データベースの選定は、システム全体のアーキテクチャを決定づける重要なプロセスです。最も重要なのは、特定の技術に固執するのではなく、解決したい課題は何か、アプリケーションが本当に求める要件は何かを深く理解し、その上で最適なツールを選択することです。この記事が、あなたのプロジェクトにとって最適なデータベース選定の一助となれば幸いです。