ソフトウェア開発の現場において、「テスト」は品質を担保するために不可欠な工程です。その中でも「結合テスト」は、個別に開発された複数のプログラム(モジュール)を繋ぎ合わせた際に、正しく連携して動作するかを検証する重要なプロセスです。単体テストをクリアしたモジュールでも、いざ結合してみると予期せぬ不具合が発生することは珍しくありません。

本記事では、ソフトウェア開発における結合テストの基本的な概念から、その目的、他のテスト工程との違い、具体的なテストの観点や手法、さらには効率的な進め方までを網羅的に解説します。結合テストの品質は、システム全体の品質を大きく左右します。この記事を通じて、結合テストの重要性を理解し、ご自身のプロジェクトにおける品質向上の一助としてください。

目次

結合テストとは

結合テスト(Integration Testing)とは、ソフトウェア開発におけるテスト工程の一つです。個別に開発・テストされた複数のモジュール(部品)を組み合わせて、それらが互いに連携して正しく機能するかを検証するテストを指します。別名では「IT」や「統合テスト」とも呼ばれます。

現代のソフトウェア開発では、機能を細かく分割し、それぞれを「モジュール」という単位で開発する手法が一般的です。例えば、ECサイトを開発する場合、「ユーザー認証モジュール」「商品検索モジュール」「カート管理モジュール」「注文処理モジュール」「決済連携モジュール」といったように、機能ごとに部品を分けて開発を進めます。

それぞれのモジュールは、まず「単体テスト(ユニットテスト)」によって、モジュール単体での動作が正しいかどうかが検証されます。しかし、単体テストをクリアしたからといって、それらを結合したときに必ずしも正しく動作するとは限りません。

なぜなら、モジュール間での連携には、単体テストだけでは発見できない問題が潜んでいる可能性があるからです。

- インターフェースの不整合: モジュールAが想定しているデータの形式と、モジュールBが実際に渡すデータの形式が異なっている。

- データの受け渡しミス: 必要なデータが渡されていなかったり、逆に不要なデータが渡されていたりする。

- 呼び出し順序の問題: モジュールを呼び出す順序が異なると、期待通りの結果にならない。

- 競合による不具合: 複数のモジュールが同じデータやリソース(例:データベースの特定テーブル)を同時に更新しようとして、データの不整合が発生する。

こうしたモジュール間の「つなぎ目」に潜む不具合を検出するのが、結合テストの主な役割です。単体テストが「部品単体の品質」を保証するのに対し、結合テストは「部品を組み立てた際の品質」を保証するための重要な工程と言えます。

ソフトウェア開発のプロセス全体を示す「V字モデル」においても、結合テストは重要な位置を占めています。V字モデルでは、開発の上流工程(要件定義、基本設計、詳細設計)と下流工程(実装、テスト)がV字の形で対応付けられます。このモデルにおいて、結合テストは「基本設計(アーキテクチャ設計)」が正しく実装されているかを検証する工程として位置づけられています。基本設計では、システム全体の構成やモジュール間の連携方法が定義されるため、結合テストはまさにその設計通りにシステムが構築されているかを確認する役割を担うのです。

結合テストを適切に実施することで、後工程である「システムテスト」や「受け入れテスト」に進む前に、システム内部の連携に起因する問題を洗い出し、修正できます。これにより、開発終盤での大規模な手戻りを防ぎ、プロジェクト全体のコスト削減と期間短縮に貢献します。

この記事では、この重要な結合テストについて、さらに深く掘り下げていきます。

結合テストの目的

結合テストを実施する目的は、大きく分けて2つあります。一つは「モジュール間の連携が正常か確認すること」、もう一つは「全てのモジュールを結合した状態で仕様を満たしているか確認すること」です。これらは、単体テストでは検証できない、より大きな視点での品質保証を目的としています。

モジュール間の連携が正常か確認する

結合テストの最も根源的な目的は、個別のモジュールをつなぎ合わせた際のインターフェースが正しく機能するかを検証することです。インターフェースとは、モジュール同士が情報をやり取りするための「接点」や「規約」を指します。具体的には、以下のような観点で連携の正常性を確認します。

- データの受け渡し: あるモジュールから別のモジュールへデータが渡される際、そのデータの型、形式、値の範囲、個数などが、受け手側のモジュールの期待通りであるかを確認します。例えば、ユーザー情報を登録するシナリオを考えてみましょう。「ユーザー登録画面モジュール」から「ユーザー情報DB登録モジュール」へ、氏名、メールアドレス、パスワードなどのデータが渡されます。このとき、「パスワードは暗号化されているか」「メールアドレスは所定の形式か」といった、モジュール間で定められたルール通りにデータが連携されているかを検証します。もし、暗号化されずに平文のままパスワードが渡されていたら、それは重大なセキュリティ欠陥です。

- 関数・メソッドの呼び出し: あるモジュールが別のモジュールの特定の機能(関数やメソッド)を呼び出す際、正しい引数(パラメータ)で呼び出せているか、そして呼び出された側から期待通りの戻り値が返ってくるかを確認します。ECサイトの例では、「注文処理モジュール」が「在庫引き当てモジュール」の「在庫を減らす」という機能を呼び出すかもしれません。このとき、正しい商品IDと数量を渡せているか、そして在庫引き当ての結果(成功、失敗、在庫不足など)が正しく返却され、注文処理モジュールがその結果に応じて適切に次の処理(決済処理へ進む、エラー表示するなど)を行えるかを検証します。

- 通信プロトコル: 外部システムやAPIとの連携では、HTTP/HTTPS、FTP、TCP/IPといった通信プロトコルが正しく確立され、データが送受信できるかを確認します。例えば、決済代行サービスと連携する場合、定められたAPIエンドポイントに対して、正しい形式のHTTPリクエスト(ヘッダー情報、リクエストボディなど)を送信できているか、そして決済代行サービスからのレスポンス(JSONやXML形式)を正しく解釈できているかを検証します。

これらのインターフェース部分の不具合は、単体テストでは検出が困難です。なぜなら、単体テストはあくまでモジュール内部のロジックを検証するものであり、連携相手のモジュールは「スタブ」や「モック」と呼ばれるダミーのプログラムで代用されることが多いからです。本物のモジュール同士を結合して初めて、連携部分の設計ミスや実装漏れが顕在化します。結合テストは、こうした「つなぎ目」の品質を保証する上で不可欠な工程なのです。

全てのモジュールを結合した状態で仕様を満たしているか確認する

もう一つの重要な目的は、複数のモジュールが連携して初めて実現される、より大きな機能や業務の流れ(シナリオ)が、システム全体の仕様通りに動作するかを確認することです。これは、単なるデータの受け渡しだけでなく、ビジネスロジックやユーザーストーリーが正しく実装されているかを検証する視点です。

例えば、ECサイトにおける「ユーザーが商品をカートに入れ、注文を確定し、決済を完了する」という一連の業務シナリオを考えます。このシナリオは、以下のような複数のモジュールの連携によって成り立っています。

- 商品詳細画面モジュール: ユーザーが「カートに入れる」ボタンを押す。

- カート管理モジュール: 押された商品の情報をカートに追加し、データベースを更新する。

- 注文画面モジュール: カート情報を基に注文内容を表示し、ユーザーに配送先や支払い方法を選択させる。

- 注文処理モジュール: 入力された注文情報を基に、注文データを生成する。

- 在庫引き当てモジュール: 注文された商品の在庫を確保する。

- 決済連携モジュール: 選択された支払い方法に応じて、外部の決済システムと通信し、決済処理を行う。

- 注文完了モジュール: 決済完了後、ユーザーに注文完了を通知し、注文履歴にデータを登録する。

この一連の流れの中で、各モジュール単体の動きは単体テストで保証されているかもしれません。しかし、実際にこれらが連続して呼び出されたときに、データの整合性を保ちながら、途中で処理が滞ったり、矛盾した結果になったりしないかを確認するのが結合テストの役割です。

具体的には、以下のような点を検証します。

- シナリオの網羅性: 正常なケース(ハッピーパス)だけでなく、在庫が不足していた場合、決済が失敗した場合、ユーザーが途中で操作を中断した場合といった、異常系や例外系のシナリオでも、システムが適切にエラー処理を行い、安定して動作するかを確認します。

- データの整合性: 一連のシナリオを通じて、データベースの各テーブル(顧客マスタ、商品マスタ、在庫テーブル、注文履歴など)のデータが、矛盾なく正しく更新されているかを確認します。例えば、注文が完了したにもかかわらず在庫が減っていない、といった不整合はビジネス上の大きな問題に繋がります。

- 状態管理: ユーザーのログイン状態やカートの中身といった、セッションをまたいで維持されるべき情報が、画面遷移や機能呼び出しの過程で失われたり、不正に書き換えられたりしないかを確認します。

このように、結合テストは単なるモジュール間の「接続テスト」に留まりません。複数のモジュールを組み合わせることで生まれる付加価値、つまり、システムが提供すべき本来の機能やビジネス価値が、設計通りに実現できているかを検証するという、より高度な目的を持っているのです。この目的を達成することで、後続のシステムテストをより円滑に進め、最終的な製品の品質を確固たるものにできます。

結合テストと他のテストとの違い

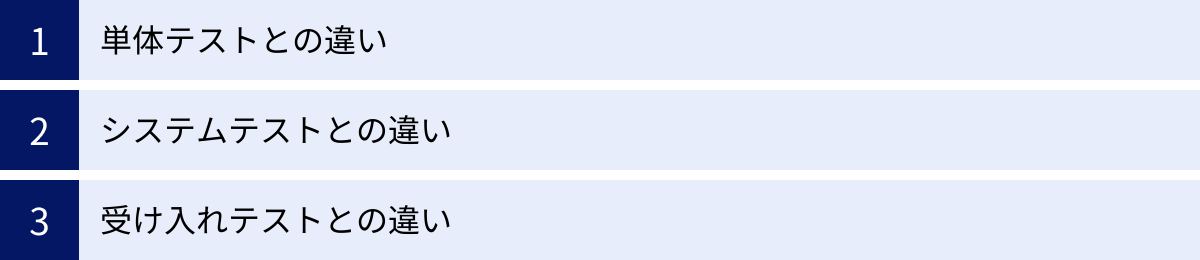

ソフトウェアテストには、結合テスト以外にも様々な種類が存在します。それぞれのテストは目的や範囲が異なり、開発プロセスの中で特定の役割を担っています。ここでは、結合テストと特に関連性の高い「単体テスト」「システムテスト」「受け入れテスト」との違いを明確にすることで、結合テストの位置づけをより深く理解していきましょう。

単体テストとの違い

単体テスト(Unit Test)は、結合テストのすぐ前に行われる、最も基本的なテストです。この2つのテストの違いを理解することは、テストプロセス全体を把握する上で非常に重要です。

| 比較項目 | 単体テスト(Unit Test) | 結合テスト(Integration Test) |

|---|---|---|

| テスト対象 | 最小単位のモジュール(関数、メソッド、クラスなど) | 複数のモジュールを結合したもの |

| テストの観点 | モジュール内部のロジックが仕様通りか(アルゴリズム、条件分岐など) | モジュール間の連携(インターフェース)が仕様通りか |

| テスト環境 | 開発者のローカル環境が中心。連携先はスタブやモックで代用。 | 本番に近いテスト専用環境が必要。 |

| テストの担当者 | 主にプログラムを実装した開発者自身 | 主にテストチームや品質保証(QA)担当者 |

| 不具合の原因 | 特定のモジュール内に限定されるため、原因特定が比較的容易 | 複数のモジュールが絡むため、原因特定が複雑になりやすい |

テスト対象

単体テストの対象は、プログラムを構成する最小単位である「モジュール」です。これは、特定の機能を持つ関数やメソッド、あるいはクラスといった単位を指します。例えば、「消費税を計算する関数」や「ユーザーIDを基にデータベースからユーザー情報を取得するクラス」などが対象となります。テストの際は、このモジュールを完全に独立した状態で検証します。

一方、結合テストの対象は、単体テストをクリアした複数のモジュールを組み合わせたものです。前述の例で言えば、「商品価格を入力し、消費税計算モジュールを呼び出し、税込み価格を表示する」という一連の機能群がテスト対象となります。単体ではなく、「連携」そのものがテストの主役です。

テストの観点

単体テストの主な観点は、モジュール内部のロジックが仕様通りに正しく実装されているかという点にあります。入力値に対して期待される出力値が返ってくるか、IF文などの条件分岐が網羅されているか、ループ処理が正しく終了するかといった、プログラムの内部構造(ホワイトボックス)に着目した検証が中心となります。

対して、結合テストの主な観点は、モジュール間のインターフェース(データの受け渡しや機能呼び出し)が正しく行われるかという点です。モジュールAからモジュールBへ渡されるデータの形式は正しいか、モジュールBからの戻り値をモジュールAが正しく解釈できるか、といった「つなぎ目」の検証に重点が置かれます。モジュールの内部ロジックには深入りせず、あくまでモジュール同士がうまく「会話」できるかを確認します。

テストの担当者

単体テストは、そのモジュールを実装した開発者自身が担当するのが一般的です。自身の書いたコードの品質に責任を持つという意味合いが強く、開発プロセスの一部として組み込まれることが多いです。近年では、テストコードを先に書く「テスト駆動開発(TDD)」という手法も広く採用されています。

結合テストは、より客観的な視点が必要となるため、開発チームとは別のテスト専門チームや品質保証(QA)担当者が担当することが多くなります。開発者はどうしても自身の作ったモジュールに対して「こう動くはずだ」という思い込みを持ちがちですが、第三者がテストすることで、仕様の解釈違いや想定外の使われ方による不具合を発見しやすくなります。

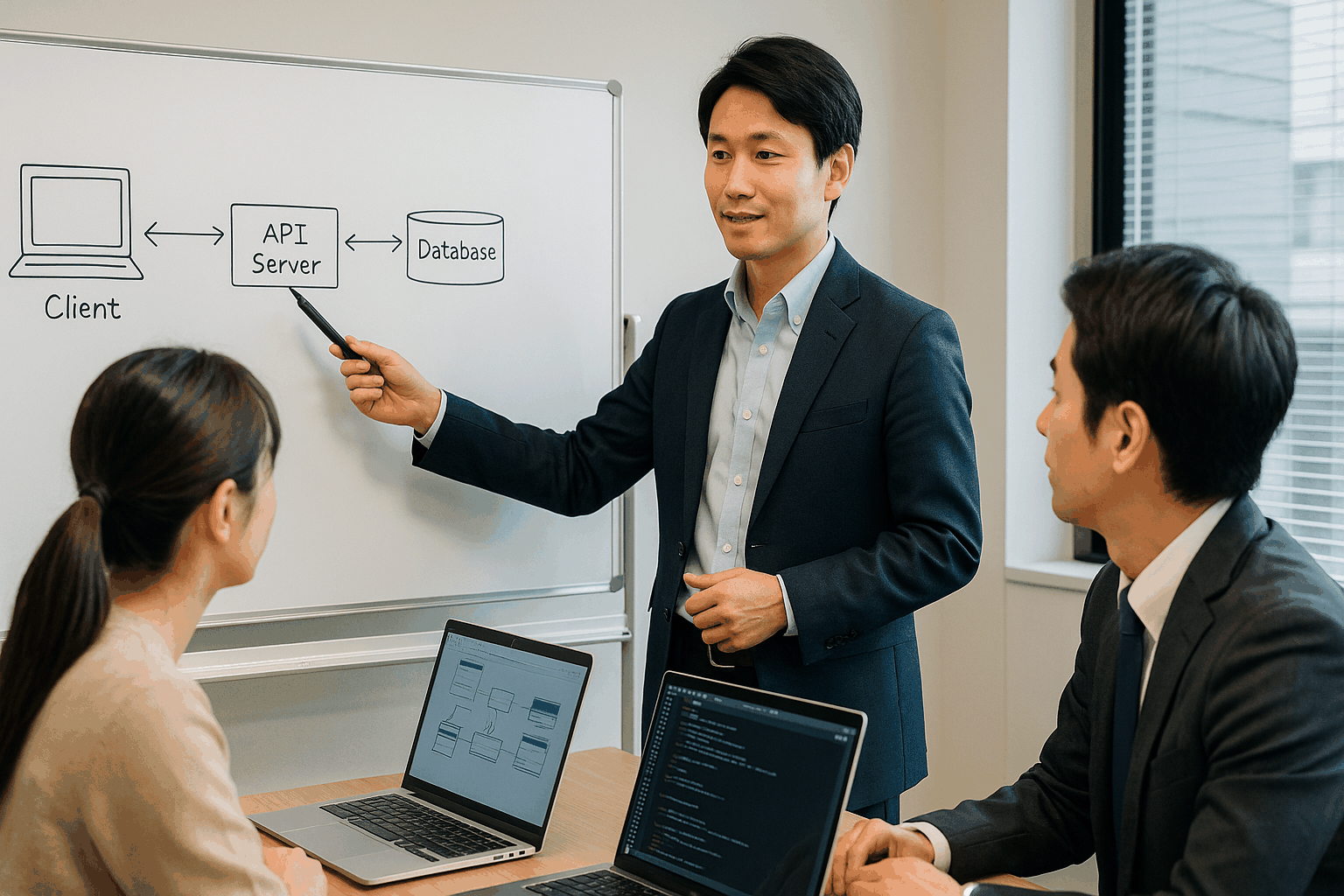

システムテストとの違い

システムテスト(System Test)は、結合テストの後工程で行われるテストです。結合テストが内部的な連携を確認するのに対し、システムテストはより大きな視点からシステム全体を評価します。

- 目的の違い: 結合テストの目的は「モジュール間の連携」の検証です。設計通りに部品が組み合わさっているかを確認する、いわば「内部の構造的な正しさ」を見るテストです。一方、システムテストの目的は「システム全体が、要件定義で定められた全ての要求事項(機能要件・非機能要件)を満たしているか」を検証することです。ユーザーの視点に立ち、このシステムが製品としてリリースできる品質にあるかを総合的に判断します。

- 範囲の違い: 結合テストは、関連するモジュール群を対象としますが、システム全体を一度に動かすとは限りません。対して、システムテストは、開発された全てのモジュール、ハードウェア、ネットワーク、外部システムなど、本番環境と限りなく近い環境で、システム全体を一つの完成品として扱います。

- 観点の違い: 結合テストは、主に機能的な連携に焦点を当てますが、システムテストではそれに加え、性能、負荷、セキュリティ、信頼性、ユーザビリティといった非機能要件の検証が本格的に行われます。「1000人が同時にアクセスしてもレスポンス速度が低下しないか(性能・負荷テスト)」、「不正なアクセスを検知・ブロックできるか(セキュリティテスト)」といった観点は、システムテストの重要な項目です。

簡単に言えば、結合テストは「正しく作られているか(Verification)」を、システムテストは「正しいものを作っているか(Validation)」を検証する側面が強いと言えます。

受け入れテストとの違い

受け入れテスト(User Acceptance Test, UAT)は、開発プロセスの最終段階、リリース直前に行われるテストです。これは、システムを納品する側(開発者)ではなく、システムを利用する側(発注者、エンドユーザー)が主体となって実施する点に最大の違いがあります。

- 主体の違い: 結合テストやシステムテストは、開発側の責任において品質を保証するために行われます。一方、受け入れテストは、発注者や実際の業務担当者が「このシステムで本当に業務が遂行できるか」「要求した通りのものが納品されたか」を最終確認し、システムを受け入れるかどうかを判断するために行います。

- 目的の違い: 結合テストの目的は技術的な連携の確認です。受け入れテストの目的は「業務適合性の確認」です。実際の業務データを使ったり、日常の業務シナリオに沿って操作したりしてみて、システムが実用に耐えうるかを評価します。例えば、「この画面のボタン配置では作業効率が悪い」「このエラーメッセージでは次に何をすべきか分からない」といった、開発者視点では気づきにくい、より実務に即した問題点が指摘されることがあります。

- 環境の違い: 受け入れテストは、本番環境そのものか、本番と全く同一のステージング環境で実施されるのが理想です。開発者側のテスト環境とは異なり、よりリアルな条件下での最終検証となります。

これらのテストは、それぞれが異なる目的と役割を持ち、連続して行われることで、ソフトウェアの品質を段階的に高めていきます。単体テストで部品の品質を、結合テストで組み立ての品質を、システムテストで製品全体の品質を、そして受け入れテストで顧客満足度を確認するという流れを理解することが重要です。

結合テストの主な観点

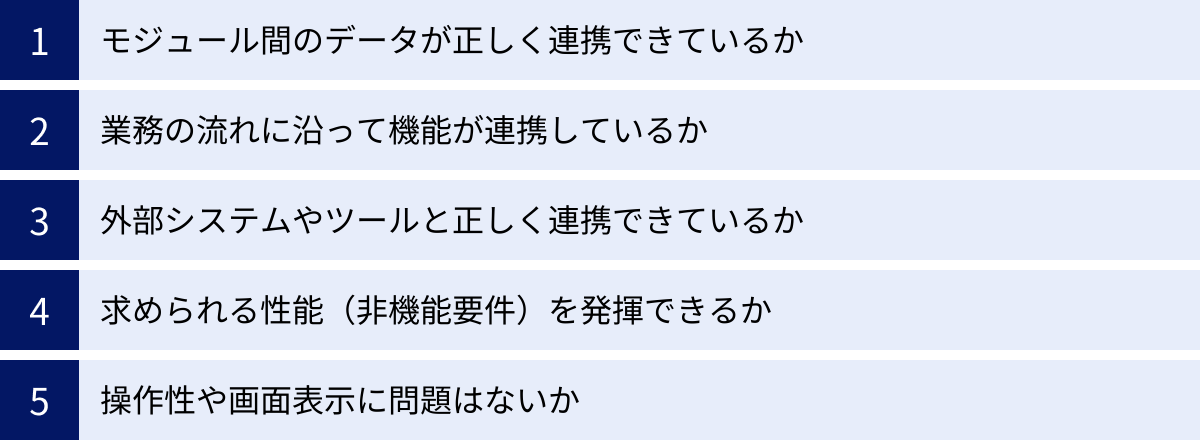

結合テストを効果的に行うためには、何を重点的に確認すべきか、つまり「テストの観点」を明確に定義することが不可欠です。ここでは、結合テストで特に重要となる5つの観点について、具体的な例を交えながら詳しく解説します。これらの観点を網羅することで、テストの抜け漏れを防ぎ、システムの信頼性を高めることができます。

モジュール間のデータが正しく連携できているか

これは結合テストにおける最も基本的な観点であり、モジュール間で受け渡しされるデータの「中身」と「形式」が、双方の仕様通りであるかを確認します。データの不整合は、システムの誤作動やデータ破損に直結するため、非常に重要です。

- データ型・形式の整合性: 例えば、日付データを渡す際、片方のモジュールが「YYYY/MM/DD」形式を想定しているのに対し、もう一方が「YYYY-MM-DD」形式で渡してしまうと、エラーや予期せぬ動作の原因となります。また、数値データを文字列として渡していないか、必須項目がNULL(空)になっていないかなど、基本的なデータ形式のチェックは欠かせません。

- データ内容の妥当性: 渡されるデータの「値」そのものが正しいかも検証します。例えば、ECサイトで注文処理を行う際、「注文情報モジュール」から「決済モジュール」へ渡される金額が、カートの合計金額と一致しているかを確認します。もしここで金額が異なっていれば、深刻な金銭トラブルに発展します。

- データ量の検証: 一度に大量のデータを渡した場合や、逆にデータが一件も存在しない(ゼロ件)場合に、システムが正しくハンドリングできるかを確認します。例えば、検索結果が1000件を超える場合に画面表示が崩れないか、検索結果が0件の場合に「該当するデータはありません」といったメッセージが正しく表示されるか、といったケースをテストします。

- データベースの更新: あるモジュールの処理結果が、データベースのテーブルに正しく反映されているかを確認します。例えば、ユーザーがパスワードを変更した場合、関連する「ユーザーマスタ」テーブルのパスワード情報が、適切にハッシュ化された上で更新されているかをSQLなどで直接確認します。複数のテーブルにまたがる更新処理では、全てのテーブルが矛盾なく更新されているか(トランザクションの整合性)も重要な観点です。

業務の流れ(シナリオ)に沿って機能が連携しているか

個々のデータ連携が正しくても、それらが連なって構成される一連の業務フロー(ビジネスシナリオ)が全体として正しく機能しなければ意味がありません。この観点では、ユーザーの操作や業務の流れを想定し、複数のモジュールが協調して動作することを確認します。

- 正常系シナリオ(ハッピーパス): 最も基本的で、ユーザーがエラーなく目的を達成するまでの流れをテストします。例えば、「新規ユーザーが会員登録を行い、ログインし、商品を検索してカートに入れ、注文を確定する」といった一連の操作が、途中で滞りなく完了するかを検証します。

- 異常系・例外系シナリオ: 正常系だけでなく、予期せぬ操作やエラーが発生した場合の挙動を確認することも極めて重要です。

- 入力エラー: 必須項目を未入力で進もうとした場合、不正な形式のデータを入力した場合などに、適切なエラーメッセージが表示され、処理が中断されるか。

- 業務ロジック上のエラー: 在庫が不足している商品を注文しようとした場合、「在庫がありません」と表示され、決済処理に進まないか。有効期限切れのクレジットカードで決済しようとして、エラーが返ってくるか。

- 操作の中断: ユーザーがフォーム入力の途中でブラウザを閉じたり、「戻る」ボタンを押したりした場合に、データの不整合が起きないか、セッション情報は適切に破棄されるか。

- 状態遷移の確認: システム内の状態が、シナリオの進行に応じて正しく変化するかを確認します。例えば、注文処理において、注文ステータスが「注文受付」→「決済完了」→「発送準備中」→「発送済み」と、業務フローに合わせて適切に更新されていくかを追跡します。

外部システムやツールと正しく連携できているか

現代のシステムは、単体で完結することは稀で、何らかの外部システムやSaaS、APIと連携していることがほとんどです。自社で開発したモジュール同士の連携だけでなく、これらの外部システムとの「つなぎ目」を検証することも、結合テストの重要な役割です。

- API連携: 決済代行サービス、地図情報サービス(Google Maps APIなど)、SNS認証(OAuth)、マーケティングオートメーション(MA)ツールなど、外部のAPIを呼び出す機能が正しく動作するかを確認します。

- リクエスト: API仕様書通りの正しいエンドポイント、メソッド(GET/POSTなど)、ヘッダー、パラメータでリクエストを送信できているか。

- レスポンス: APIからの正常なレスポンス(JSON、XMLなど)を正しくパース(解釈)し、自システムのデータとして扱えているか。

- エラーハンドリング: APIからエラーコードが返された場合(例: 認証失敗、パラメータ不正、相手側サーバーダウンなど)に、それを検知して自システム側で適切な代替処理やエラー表示を行えるか。

- ファイル連携: バッチ処理などで、外部システムとCSVやXMLなどのファイルを介してデータをやり取りする場合、その連携が正しく行われるかを確認します。決められたフォーマットでファイルを出力できるか、外部から受け取ったファイルを正しく読み込み、データベースに登録できるかなどを検証します。文字コードの違いや、空ファイルの扱などもテスト項目に含まれます。

求められる性能を発揮できているか(非機能要件)

結合テストは主に機能連携を確認しますが、複数のモジュールが連携することで性能に影響が出る場合があるため、基本的な性能(非機能要件)の観点も含まれます。本格的な性能テストは後続のシステムテストで行いますが、結合テストの段階で明らかなボトルネックを発見し、早期に改善することが目的です。

- レスポンスタイム(応答時間): ユーザーがアクションを起こしてから、システムが応答を返すまでの時間が、許容範囲内であるかを確認します。特に、複数のデータベースを検索したり、外部APIを呼び出したりするような、複数のモジュールが絡む複雑な処理では、レスポンスが著しく悪化することがあります。「商品検索結果が3秒以内に表示されること」といった要件が定められている場合、それを満たしているかを測定します。

- スループット(処理能力): 単位時間あたりに処理できるトランザクションの数を確認します。例えば、「1分間に100件の注文を処理できるか」といった観点でテストを行います。単体では高速でも、複数のモジュールが連携し、データベースのロックなどが絡むと、全体の処理能力が低下することがあります。

- リソース使用量: 特定の処理を実行した際に、サーバーのCPU使用率やメモリ使用量が異常に高騰しないかを確認します。リソースの枯渇はシステム全体のダウンに繋がるため、早期に問題を発見することが重要です。

操作性や画面表示に問題はないか

本来、ユーザビリティやUIの評価はシステムテストや受け入れテストの領域ですが、機能連携の結果として表示される画面やメッセージの妥当性を確認するという意味で、結合テストでも基本的なチェックを行います。

- 画面遷移: ある操作を行った後、仕様書通りの正しい画面に遷移するかを確認します。「カートに入れる」ボタンを押したらカート画面へ、「注文確定」ボタンを押したら注文完了画面へ、といった一連の画面フローがスムーズか。

- 表示内容の整合性: 画面に表示されるデータが、内部の処理結果と一致しているかを確認します。例えば、データベース上では注文が完了しているのに、画面上では「処理中です」と表示され続ける、といった不整合がないかをチェックします。

- エラーメッセージ: 異常系のシナリオにおいて、表示されるエラーメッセージがユーザーにとって分かりやすく、次に行うべきアクションを示唆するものになっているかを確認します。「エラーコード: E500」のような不親切な表示ではなく、「入力されたクレジットカードはご利用になれません。別のカードをお試しください。」といった具体的なメッセージが表示されるべきです。

これらの観点を組み合わせ、テストケースを設計することで、結合テストの品質を大きく向上させることができます。

結合テストの主な手法

結合テストをどのように進めていくかには、いくつかの代表的な「手法(アプローチ)」があります。どの手法を選択するかは、システムの規模、構造、開発スケジュール、優先順位などによって異なります。ここでは、主要な4つの手法「トップダウンテスト」「ボトムアップテスト」「ビッグバンテスト」「サンドイッチテスト」について、それぞれの特徴、メリット、デメリットを解説します。

| 手法名 | 概要 | メリット | デメリット | 主な利用シーン |

|---|---|---|---|---|

| トップダウンテスト | 上位モジュールから下位モジュールへ向かってテストを進める。 | ・システムの全体像を早期に把握できる ・重要なUI部分の不具合を早期に発見できる |

・下位モジュールの代替となるスタブの作成が必要 ・下位レベルの重要な不具合の発見が遅れる可能性がある |

UIが重要なシステム、全体仕様の妥当性を早期に確認したい場合 |

| ボトムアップテスト | 下位モジュールから上位モジュールへ向かってテストを進める。 | ・個々のモジュール連携を確実に検証できる ・不具合箇所の特定が比較的容易 |

・上位モジュールを呼び出すドライバの作成が必要 ・システム全体の動作確認が最後になる |

基盤となる下位モジュールの品質を最優先したい場合、ライブラリ開発など |

| ビッグバンテスト | 全てのモジュールを結合してから、一気にテストする。 | ・テストの準備(スタブ/ドライバ)が不要 ・小規模なら短時間で済む |

・不具合発生時の原因特定が非常に困難 ・全てのモジュールが完成するまでテストを開始できない |

ごく小規模なシステム、時間的制約が非常に厳しい場合 |

| サンドイッチテスト | トップダウンとボトムアップを並行して実施する。 | ・両手法のメリットを享受できる ・大規模システムでも効率的にテストを進められる |

・管理が複雑になる ・スタブとドライバの両方が必要になり、コストが高い |

大規模で複雑な階層構造を持つシステム |

トップダウンテスト

トップダウンテストは、システムの最上位階層のモジュールからテストを開始し、徐々に下位階層のモジュールへと結合・テストしていく手法です。システムの制御フローにおける上流から下流へとテストが進むイメージです。

この手法では、テスト対象の上位モジュールが呼び出す下位モジュールがまだ完成していない場合、その代わりとなる「スタブ(Stub)」というダミーのプログラムを用意する必要があります。スタブは、本来の下位モジュールが返すであろう値を模擬的に返すだけのシンプルなプログラムです。例えば、「注文受付モジュール」をテストする際に、まだ「在庫確認モジュール」が未完成であれば、「常に在庫ありを返すスタブ」や「特定の商品IDの場合のみ在庫なしを返すスタブ」を作成して連携させます。

- メリット:

- ユーザーが直接触れるUI(ユーザーインターフェース)層からテストを始めるため、システムの全体的な振る舞いや画面遷移などを早い段階で確認できます。これにより、仕様の解釈違いといった上流工程の重大な問題を早期に発見できる可能性があります。

- プロジェクトの進捗を関係者にデモンストレーションしやすく、フィードバックを得やすいです。

- デメリット:

- 多数のスタブを作成・管理する必要があり、その工数が大きくなることがあります。

- データベースアクセスや複雑な計算などを行う基盤的な下位モジュールのテストが後回しになるため、もしそこで重大な不具合が見つかった場合、手戻りが大きくなるリスクがあります。

ボトムアップテスト

ボトムアップテストは、トップダウンとは逆に、システムの最下位階層のモジュールからテストを開始し、徐々に上位階層のモジュールへと結合・テストしていく手法です。基礎となる部品から組み立てていくイメージです。

この手法では、テスト対象の下位モジュールを呼び出す上位モジュールがまだ存在しないため、その代わりとなる「ドライバ(Driver)」というテスト用のプログラムを用意する必要があります。ドライバは、テスト対象のモジュールに特定のデータを渡して呼び出し、その結果を受け取って検証する役割を担います。

- メリット:

- システムの基盤となる下位モジュールの連携を早い段階で、かつ集中的にテストできるため、基本的な機能の品質を強固にできます。

- 個々の連携部分に不具合が見つかった場合でも、対象範囲が限定的なため、原因の特定と修正が比較的容易です。

- デメリット:

- 多数のドライバを作成・管理する工数が必要です。

- システム全体の動作やUIが確認できるのは、開発の最終段階になります。そのため、システム全体の流れに関わるような重大な欠陥の発見が遅れるリスクがあります。

ビッグバンテスト

ビッグバンテストは、開発された全てのモジュールが完成するのを待ってから、それらを一斉に結合し、システム全体としてテストする手法です。スタブやドライバを一切使用しないため、「一発勝負」のアプローチと言えます。

- メリット:

- スタブやドライバを作成する手間が一切かからないため、テストの準備にかかる工数を削減できます。

- 全てのモジュールが揃っているので、システム全体の振る舞いをすぐに確認できます。

- デメリット:

- 最大の欠点は、不具合が発生した際に、その原因がどのモジュールの、どの連携部分にあるのかを特定するのが非常に困難になることです。多くのモジュールが複雑に絡み合っているため、問題の切り分けに膨大な時間がかかる可能性があります。

- 全てのモジュールの開発が完了するまでテストを開始できないため、開発スケジュールの遅延に気づきにくく、終盤で問題が噴出するリスクが高いです。

この手法は、ごく小規模でモジュール間の依存関係が少ないシステムや、既存システムの小さな改修など、適用できる場面は非常に限定的です。

サンドイッチテスト

サンドイッチテスト(または混合テスト)は、トップダウンテストとボトムアップテストを組み合わせ、並行して実施するハイブリッドな手法です。システムを大きく3つの層(UI層、ビジネスロジック層、データアクセス層など)に分け、UI層からはトップダウンで、データアクセス層からはボトムアップでテストを進め、中央のビジネスロジック層で結合させる、といったアプローチを取ります。

- メリット:

- トップダウンテストの利点(全体像の早期把握)と、ボトムアップテストの利点(基盤機能の品質確保)を同時に享受できます。

- テストを並行して進められるため、特に大規模で複雑な階層構造を持つシステムにおいて、開発期間全体の短縮が期待できます。

- デメリット:

- 2つの手法を同時に進めるため、プロジェクトの管理が複雑になります。

- スタブとドライバの両方を作成する必要があり、テストにかかるコストや工数が最も大きくなる可能性があります。

- 最終的に全てのコンポーネントを統合する中間層のテストが不十分になるリスクもあります。

どの手法を選択するかは、プロジェクトの特性を慎重に考慮して決定する必要があります。

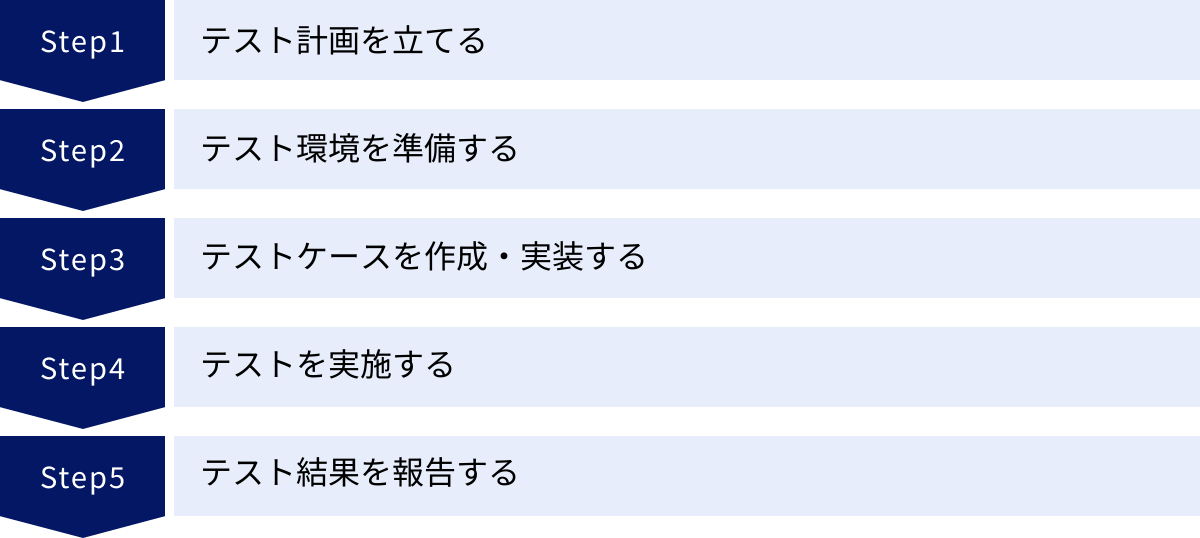

結合テストの進め方5ステップ

効果的な結合テストを実施するためには、場当たり的にテストを行うのではなく、計画的かつ体系的に進めることが重要です。ここでは、結合テストを成功に導くための標準的な5つのステップを解説します。

① テスト計画を立てる

テスト実施の前に、まず「何を、どこまで、どのように」テストするのかを定義する「テスト計画」を策定します。これは、結合テスト全体の設計図となる非常に重要なフェーズです。

- 目的とスコープ(範囲)の明確化: この結合テストで何を検証するのかという目的を再確認します。そして、テストの対象となる機能範囲と、逆に対象としない範囲を明確に線引きします。例えば、「今回は新規開発した注文機能周りの連携を対象とし、既存の会員管理機能は対象外とする」といった具合です。

- テスト手法の選定: 前述のトップダウン、ボトムアップ、ビッグバン、サンドイッチの中から、システムの特性や開発状況に最も適した手法を選定します。

- テスト環境の要件定義: テストを実施するために必要なハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク構成、テストデータなどを定義します。外部連携APIのテスト用アカウントの要否などもこの段階で洗い出します。

- 体制と役割分担: テストマネージャー、テスト設計者、テスト実施者など、関わるメンバーの役割と責任を明確にします。開発チームとの連携方法(不具合報告のフローなど)も決めておきます。

- スケジュールの策定: テスト計画、環境構築、テストケース作成、テスト実施、結果報告といった各フェーズのマイルストーンと期限を設定します。

- 完了基準の定義: 「いつテストを終了するか」という基準をあらかじめ定義します。例えば、「計画したテストケースの95%以上を消化し、致命的な不具合が0件、重大な不具合が2件以下になった時点で完了とする」のように、定量的で客観的な基準を設定することが重要です。この基準がないと、いつまでもテストが終わらないという事態に陥りかねません。

② テスト環境を準備する

テスト計画に基づき、実際にテストを実施するための環境を構築します。テスト環境の品質は、テスト結果の信頼性に直結するため、可能な限り本番環境に近い構成にすることが理想です。

- サーバーの構築: テスト対象のアプリケーションを動作させるWebサーバーやAPサーバー、データベースサーバーなどを用意します。クラウドサービス(AWS, Azure, GCPなど)を利用して、本番と類似したスペックの環境を一時的に構築することも一般的です。

- ソフトウェアのインストール: OS、ミドルウェア(データベース管理システム、Webサーバーソフトなど)、開発したアプリケーションなどをインストールし、設定します。

- ネットワーク設定: 必要に応じて、ファイアウォールの設定変更や、外部システムとの接続設定などを行います。

- テストデータの準備: テストを効果的に行うためには、質の高いテストデータが不可欠です。正常系シナリオ用のデータだけでなく、異常系を網羅するためのデータ(例:氏名に記号を含むデータ、住所が非常に長いデータなど)や、ある程度の件数を持つデータ(性能評価用)も用意します。個人情報保護の観点から、本番データをマスキング(匿名化)して利用するのが一般的です。

- スタブ・ドライバの開発: トップダウンテストやボトムアップテストを選択した場合は、計画に従ってスタブやドライバを実装します。

③ テストケースを作成・実装する

テスト計画で定めた観点とスコープに基づき、具体的なテスト手順を記した「テストケース」を作成します。テストケースは、誰が実施しても同じ結果が得られるように、具体的かつ明確に記述する必要があります。

- テスト観点の洗い出し: 「結合テストの主な観点」で解説したような観点(データ連携、業務シナリオ、外部連携など)を基に、テストすべき項目を網羅的に洗い出します。

- テスト技法の活用: テストケースの抜け漏れを防ぎ、効率的に不具合を検出するために、「同値分割法」や「境界値分析」といったテスト設計技法を活用します。

- 同値分割法: 同じような結果になると予想される入力値のグループから、代表値を一つ選んでテストする手法。(例:「1〜100」が有効な入力なら、「50」でテストする)

- 境界値分析: 仕様の境界となる値(とその前後)を重点的にテストする手法。(例:「1〜100」が有効なら、「0, 1, 100, 101」をテストする)

- テストケースの要素: 一般的に、テストケースには以下の項目を記述します。

- テストケースID

- テストの目的・観点

- 事前条件(例:特定のデータが登録済みであること)

- テスト手順(具体的な操作内容)

- 入力データ

- 期待結果(この操作によってどうなるべきか)

- 実施結果(OK/NG)

- 実施日・実施者

- エビデンス(スクリーンショットなど)

近年では、テスト管理ツール(後述)を使用してテストケースを管理したり、テスト自動化ツールを使ってテストコード(スクリプト)として実装したりすることも増えています。

④ テストを実施する

準備が整ったら、いよいよテストの実施です。作成したテストケースに従って、一つひとつ丁寧に操作を行い、結果を記録していきます。

- テストケースの実行: テスト実施者は、テストケースに書かれた手順通りにシステムを操作し、実際の動作が「期待結果」と一致するかを確認します。

- エビデンスの取得: テストを実施した証拠として、結果画面のスクリーンショットや、ログファイルなどを取得・保存します。これは、不具合報告や結果報告の際に重要な資料となります。

- 結果の記録: テストケースごとに、結果がOKだったかNGだったかを記録します。

- 不具合(バグ)の報告: 期待結果と異なる動作(不具合)を発見した場合は、バグ管理システム(BTS)や課題管理ツール(Jira, Redmineなど)に「チケット」として起票します。不具合報告には、以下の情報を正確に記載することが、開発者による迅速な修正に繋がります。

- 再現手順: 誰でもその不具合を再現できるように、具体的な手順を詳細に記述する。

- 実際の挙動と期待された挙動: 何がどう問題なのかを明確にする。

- 発生環境: OS、ブラウザの種類とバージョンなど。

- エビデンス: スクリーンショットやエラーログ。

- 深刻度(Severity): 不具合の影響度(致命的、重大、軽微など)。

⑤ テスト結果を報告する

テスト期間が終了したら、その結果をまとめて関係者に報告します。「テストサマリーレポート」を作成し、テスト活動の成果とシステムの品質レベルを客観的なデータで示します。

- テスト概要: テストの目的、範囲、期間、体制などを記載します。

- テスト実施結果:

- テストケースの消化状況(総数、実施数、OK/NGの件数、未実施の件数とその理由)。

- 不具合の集計(総数、深刻度別の件数、ステータス別の件数(対応中、修正済みなど))。

- 品質評価: 検出された不具合の傾向分析や、残存している不具合のリスク評価を行います。そして、テスト計画で定めた「完了基準」を満たしているかどうかを判定します。

- 結論と提言: 完了基準を満たしていれば、次の工程(システムテストなど)に進むことを推奨します。もし満たしていなければ、追加のテストやリリース延期などの提言を行います。

この5つのステップを忠実に実行することで、属人性を排した質の高い結合テストが実現できます。

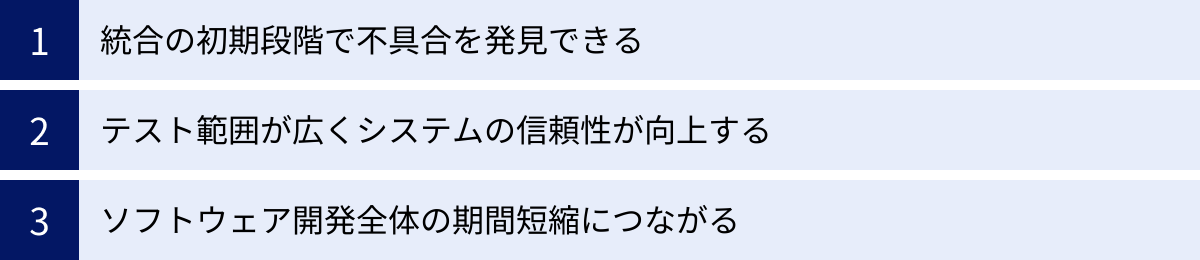

結合テストのメリット

結合テストは、開発プロセスにおいて時間とコストがかかる工程ですが、それを上回る多くのメリットをもたらします。適切な結合テストは、プロジェクトの成功確率を大きく高める投資と言えるでしょう。

統合の初期段階で不具合を発見できる

結合テスト最大のメリットは、単体テストを通過したモジュールを結合した際に発生する不具合を、開発プロセスの比較的早い段階で検出できることです。

ソフトウェア開発の世界には、「不具合の発見が遅れるほど、その修正コストは指数関数的に増大する」という経験則があります。例えば、単体テストの段階で見つかったバグの修正コストを「1」とすると、結合テストで見つかった場合は「3〜5倍」、システムテストでは「10倍」、そしてリリース後に顧客から指摘された場合は「数十倍〜数百倍」にもなると言われています。

なぜなら、後工程になるほど、不具合の影響範囲が広がり、原因の特定が難しくなり、修正に伴う再テストの範囲も大きくなるからです。リリース後であれば、それに加えて顧客への補償やブランドイメージの毀損といったビジネス上の損害も発生します。

結合テストは、モジュール間のインターフェースの不整合、データ連携のミス、連携によって初めて顕在化するロジックの矛盾といった、「つなぎ目」に起因する問題を、システム全体が完成する前に洗い出すことができます。これにより、開発終盤での致命的な問題発覚という最悪の事態を回避し、手戻りによるコスト増大やスケジュール遅延のリスクを大幅に低減します。これは、近年の開発で重視される「シフトレフト」(テスト活動を開発プロセスのより早い段階=左側に移行させる考え方)の実践そのものです。

テスト範囲が広くシステムの信頼性が向上する

単体テストが「点」の品質を保証するのに対し、結合テストはモジュール間をつなぐ「線」の品質を保証します。そして、複数の「線」をつなぎ合わせることで、より大きな「面」としての機能群の品質を検証できます。

- シナリオベースの検証: 結合テストでは、単一機能のテストに留まらず、「ユーザー登録から商品購入まで」といった一連の業務シナリオに沿ったテストを行います。これにより、実際のユーザーの利用シーンに近い状況でシステムの動作を確認でき、単体テストでは見過ごされがちな、複数の機能が連携する過程で発生するデータの不整合やロジックの矛盾を発見できます。

- 外部システムとの連携保証: 現代のシステムは、決済ゲートウェイ、SNS、外部APIなど、多くの外部システムと連携して成り立っています。結合テストでこれらの外部システムとの連携を実際にテストすることで、API仕様の解釈ミスや通信エラー時のハンドリング不備などを検出できます。これにより、自社システムだけでなく、エコシステム全体を含めた信頼性を確保できます。

- 非機能要件の早期評価: 本格的な性能テストはシステムテストの役割ですが、結合テストの段階でも、複数のモジュールが連携する複雑な処理のレスポンスタイムなどを測定します。これにより、明らかな性能ボトルネックを早期に特定し、改善の機会を得ることができます。

このように、単体テストよりもはるかに広い範囲をカバーする結合テストを適切に実施することは、システムの頑健性と信頼性を飛躍的に向上させることに直結します。

ソフトウェア開発全体の期間短縮につながる

一見すると、結合テストは工数がかかるため、開発期間を延長させる要因のように思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、質の高い結合テストは、結果的にソフトウェア開発全体の期間短縮に貢献します。

その理由は、前述の「手戻りコストの削減」にあります。結合テストを疎かにして、モジュール間の連携不具合をシステムテストや受け入れテストの段階まで放置してしまった場合を想像してみてください。

- 問題発覚: システムテストで「注文データが正しく作成されない」という致命的な不具合が発覚。

- 原因調査: 多くのモジュールが絡み合っているため、原因箇所の特定に膨大な時間がかかる。ログを追い、複数の開発者が調査に駆り出される。

- 原因特定: 調査の結果、「決済モジュール」が返すデータ形式が変更されたのに、「注文確定モジュール」が古い形式を想定したままだった、というインターフェースの不整合が原因だと判明。

- 修正: 「注文確定モジュール」を修正。

- 影響範囲の確認と再テスト: この修正が他のモジュールに悪影響(デグレード)を及ぼしていないか、広範囲な再テスト(リグレッションテスト)が必要になる。

このような大規模な手戻りが発生すると、プロジェクトは大幅なスケジュール遅延を余儀なくされます。

結合テストは、このような後工程での「爆弾」を事前に処理する、いわば地雷除去作業のようなものです。結合テストの段階でインターフェースの不整合を早期に発見・修正しておけば、原因の特定は容易で、修正の影響範囲も限定的です。これにより、後工程での混乱を防ぎ、開発プロセス全体をスムーズに進行させることが可能になります。「急がば回れ」という言葉の通り、結合テストという確実なステップを踏むことが、最終的なゴールへの一番の近道となるのです。

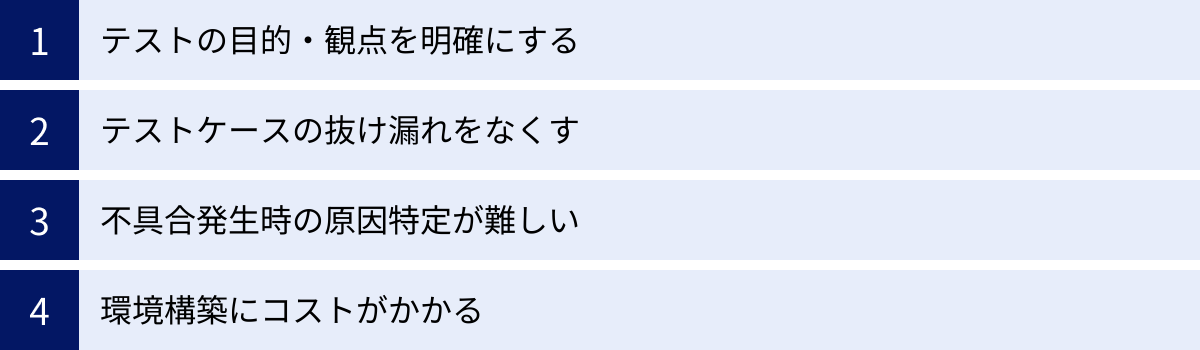

結合テストの課題と注意点

結合テストは多くのメリットをもたらす一方で、その実施にはいくつかの課題や注意すべき点が存在します。これらの課題を事前に認識し、対策を講じることが、結合テストを成功させるための鍵となります。

テストの目的・観点を明確にする

結合テストが失敗する最も一般的な原因の一つが、「何のために、何をテストするのか」が曖昧なまま進められてしまうことです。目的や観点が不明確だと、以下のような問題が発生します。

- テストケースの品質低下: テスト設計者が「何を検証すべきか」を理解していないため、場当たり的で網羅性の低いテストケースしか作成できません。重要な連携パターンがテストされず、不具合が見過ごされるリスクが高まります。

- 手戻りの発生: テスト実施後に「あの観点が漏れていた」ということが発覚し、テスト計画やテストケースの作り直しが必要になるなど、無駄な手戻りが発生します。

- 過剰なテスト: 逆に、重要度の低い部分に過剰な時間を費やしてしまい、コストとスケジュールを圧迫することもあります。

【対策】

テスト計画の段階で、関係者(開発リーダー、プロジェクトマネージャー、品質保証担当者など)間で、テストの目的、スコープ(対象範囲)、そして重点的に確認すべき観点について、徹底的に議論し、合意形成を図ることが不可欠です。作成されたテスト計画書は、プロジェクトメンバー全員がいつでも参照できる共有ドキュメントとして管理しましょう。

テストケースの抜け漏れをなくす

結合テストの対象範囲は単体テストよりも広く、モジュールの組み合わせは膨大になるため、テストケースに抜け漏れが生じやすいという課題があります。特に、正常系のシナリオはテストされていても、異常系や例外系のシナリオの考慮が不十分なケースは後を絶ちません。

- 組み合わせの爆発: 3つのモジュールがあり、それぞれが3つの状態を持つだけでも、組み合わせは3×3×3=27通りになります。全ての組み合わせをテストするのは非現実的です。

- 仕様の曖昧さ: 仕様書に明記されていない暗黙の前提や、例外的な処理の記述が不十分な場合、テストケースも当然漏れてしまいます。

【対策】

- 要求追跡マトリクス(トレーサビリティ・マトリクス)の活用: 「要件定義」の各項目と、それに対応する「テストケース」を一覧表で管理し、全ての要件が少なくとも一つのテストケースで検証されていることを可視化します。これにより、要件ベースでのテストの抜け漏れを防ぎます。

- テスト設計技法の適用: 前述の「同値分割法」「境界値分析」や、複数の条件の組み合わせを効率的に網羅する「デシジョンテーブル」「ペアワイズ法」といった技法を体系的に学ぶ・活用することで、勘や経験に頼らない網羅的なテストケース設計が可能になります。

- レビューの徹底: 作成したテストケースは、設計者一人で完結させるのではなく、開発者や他のテスト担当者など、複数の視点でレビューを行います。これにより、設計者の思い込みや見落としを発見できます。

不具合発生時の原因特定が難しい

結合テストで不具合が発見された場合、その原因がどのモジュールにあるのか、あるいはモジュール間の連携部分にあるのかを切り分けるのが難しいという課題があります。単体テストでは原因箇所がそのモジュール内に限定されるのに対し、結合テストでは複数のモジュールが容疑者となるため、調査が複雑化しがちです。

例えば、「注文ボタンを押しても反応がない」という不具合が発生した場合、原因は以下のように多岐にわたります。

- UI側のボタンイベントが正しく発火していない?

- フロントエンドからバックエンドへのAPIリクエストが送信されていない?

- APIリクエストは送られたが、途中のネットワークで遮断された?

- バックエンドの受付モジュールにバグがある?

- 受付モジュールが呼び出す在庫確認モジュールが応答を返さない?

- データベース接続に問題がある?

【対策】

- 段階的な結合: ビッグバンテストのように一気に全てを結合するのではなく、トップダウンやボトムアップのように、少しずつモジュールを結合してはその都度テストを行うことで、問題が発生した際の原因箇所の絞り込みが容易になります。

- ログ設計の重要性: 開発の初期段階から、原因調査に役立つログを仕込んでおくことが非常に重要です。モジュール間のデータの受け渡し内容、重要な処理の開始・終了、エラー発生時のスタックトレースなどを詳細にログ出力する設計にしておくことで、不具合発生時の調査効率が劇的に向上します。

- 開発者との密な連携: テスト担当者だけで原因を抱え込まず、不具合の現象を正確に開発者に伝え、協力して調査を進める体制を構築することが重要です。

環境構築にコストがかかる

結合テストでは、本番環境にできるだけ近いテスト環境を準備する必要がありますが、これには相応のコスト(時間、費用、人的リソース)がかかります。

- ハードウェア・ソフトウェアのコスト: サーバーやライセンス費用が必要です。特に、商用の高価なデータベースやミドルウェアを使用している場合、テスト環境のためだけにライセンスを購入するのは大きな負担となります。

- 外部システム連携の課題: 外部の決済サービスやAPIと連携する場合、相手側がテスト用の環境(サンドボックス)を提供しているとは限りません。提供されていても、利用に制限(呼び出し回数上限など)があったり、本番環境との挙動が微妙に異なったりすることもあります。本番環境に接続してテストするわけにはいかないため、精巧なスタブやモックを自前で用意する必要に迫られることもあります。

- テストデータの準備: 大量かつ質の高いテストデータを用意するのにも多大な工数がかかります。本番データをマスキングするツールの導入や、データ生成プログラムの開発が必要になる場合もあります。

【対策】

- コンテナ技術の活用: Dockerなどのコンテナ技術を利用すれば、OSやミドルウェアを含んだ実行環境をコードとして管理(Infrastructure as Code)し、誰でも手軽に、かつ何度でも同じテスト環境を再現できます。これにより、環境構築の手間とコストを大幅に削減できます。

- クラウドサービスの活用: クラウドプラットフォーム(AWS, Azure, GCPなど)を利用すれば、必要な期間だけサーバーをレンタルできるため、ハードウェアを自前で所有するよりもコストを抑えられます。

- サービス仮想化ツールの導入: 外部システムとの連携テストにおいて、相手システムの挙動を模擬的に再現する「サービス仮想化ツール」を導入することで、相手システムの制約に縛られずに、様々なシナリオ(正常応答、エラー応答、遅延など)のテストを安定して実施できます。

これらの課題を克服し、計画的かつ効率的に進めることで、結合テストの効果を最大化することができます。

結合テストを効率化するおすすめツール3選

結合テスト、特にUI操作を伴うシナリオテストや繰り返し行われるリグレッションテストは、手動で行うと膨大な工数がかかります。そこで、テスト自動化ツールやテスト管理ツールを導入することで、テストプロセスを大幅に効率化し、品質を向上させることができます。ここでは、結合テストの効率化に貢献する代表的なツールを3つ紹介します。

① Autify

Autifyは、AIを活用したノーコードのテスト自動化プラットフォームです。プログラミングの知識がない非エンジニアでも、ブラウザ上で実際の操作を記録するだけで、E2E(End-to-End)テストの自動化シナリオを作成できます。

- 主な特徴・メリット:

- ノーコードでのテスト作成: 実際のWebアプリケーションを操作するだけで、その手順がテストシナリオとして自動的に記録されます。これにより、QA担当者やプロダクトマネージャーなど、コードを書かないメンバーでもテスト自動化に参加できます。

- AIによるメンテナンス機能: ウェブサイトのUIが変更された場合でも、AIが変更箇所を検知し、テストシナリオを自動で修復する機能(Visual Regression)があります。これにより、テストコードがUI変更ですぐに壊れてしまうという、自動化における最も大きな課題の一つを解決します。

- クロスブラウザ・モバイルテスト対応: 作成したテストシナリオは、様々なブラウザ(Chrome, Firefox, Edgeなど)や、実機のスマートフォン環境で並行して実行できます。これにより、多様なユーザー環境での動作を効率的に検証できます。

- CI/CDツールとの連携: Jenkins, CircleCI, GitHub ActionsなどのCI/CDツールと連携し、デプロイのたびに自動でリグレッションテストを実行する、といった運用を簡単に構築できます。

- どのような場合におすすめか:

- アジャイル開発などでUIの変更が頻繁に発生するプロジェクト。

- エンジニアのリソースが限られており、QA担当者などが主体となってテスト自動化を進めたい場合。

- 手動でのリグレッションテストに多くの時間を費やしているチーム。

(参照:Autify, Inc. 公式サイト)

② TestRail

TestRailは、世界中で広く利用されているテストケース管理ツールです。テスト計画、テストケースの作成・管理、テストの実行、結果の追跡、レポート作成といった、テスト管理に関わる一連のプロセスを一元的に管理できます。

- 主な特徴・メリット:

- テストケースの一元管理: Excelなどで属人的に管理されがちなテストケースを、Webベースのプラットフォームで集中的に管理できます。バージョン管理や変更履歴の追跡も容易で、テスト資産の可視化と標準化が実現します。

- テスト実行と進捗管理: テスト担当者は、TestRail上でテストケースを実行し、結果(Passed, Failed, Blockedなど)を記録できます。これにより、プロジェクトマネージャーはリアルタイムでテストの進捗状況や不具合の発生状況をダッシュボードで把握できます。

- 豊富な連携機能: Jira, Redmine, GitHubといった主要な課題管理・バグ管理システム(BTS)とシームレスに連携できます。TestRailでテストが失敗(Failed)した際に、ワンクリックでJiraにバグチケットを起票し、相互にリンクさせることが可能です。これにより、不具合の追跡が非常にスムーズになります。

- 高度なレポーティング: テストケースの消化率、不具合の発生傾向、要件カバレッジなど、様々な角度からテスト活動を分析し、詳細なレポートを自動生成できます。これは、テスト完了報告や品質評価の際に非常に役立ちます。

- どのような場合におすすめか:

- 数百〜数千規模のテストケースを管理する必要がある、中〜大規模プロジェクト。

- Excelでのテスト管理に限界を感じており、テストプロセスを体系化・効率化したいチーム。

- JiraなどのBTSを導入しており、テスト活動と開発プロセスを密に連携させたい場合。

(参照:Gurock Software GmbH 公式サイト)

③ Qase

Qaseは、TestRailと同様のテスト管理プラットフォームですが、よりモダンなUI/UXと開発者フレンドリーな機能を特徴としています。テスト計画、ケース管理、実行管理といった基本的な機能に加え、自動テストとの連携を強力にサポートします。

- 主な特徴・メリット:

- モダンで直感的なUI: シンプルで洗練されたインターフェースを持ち、学習コストが低く、直感的に操作できます。カスタマイズ性も高く、プロジェクトの特性に合わせて管理項目などを柔軟に変更できます。

- 自動テスト結果の統合: APIや専用のレポーターライブラリを通じて、様々なテスト自動化フレームワーク(Cypress, Playwright, Pytestなど)の実行結果をQaseに自動でインポートできます。これにより、手動テストと自動テストの結果を一元的に管理・分析することが可能になります。

- スマートなテスト実行計画: 過去のテスト結果や失敗率に基づき、次に実行すべき重要なテストケースを提案する機能など、テスト実行を効率化するためのインテリジェントな機能を備えています。

- 柔軟な価格体系: 小規模なチームからでも始めやすい、ユーザー数に応じた柔軟な料金プランが用意されています。

- どのような場合におすすめか:

- 手動テストと自動テストの両方を本格的に運用しており、それらの結果を一元管理したい開発チーム。

- CI/CDパイプラインにテスト管理を密に組み込みたいと考えている、モダンな開発環境を持つチーム。

- スタートアップなど、スモールスタートでツールを導入し、チームの成長に合わせてスケールさせたい場合。

(参照:Qase, Inc. 公式サイト)

これらのツールは、それぞれに特徴と強みがあります。自社のプロジェクトの規模、チームのスキルセット、解決したい課題などを考慮し、最適なツールを選定することが、結合テストの効率化と品質向上の近道となります。

まとめ

本記事では、ソフトウェア開発における「結合テスト」について、その基本的な定義から目的、他のテストとの違い、主な観点、手法、具体的な進め方、そしてメリットや注意点に至るまで、網羅的に解説しました。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- 結合テストとは、個別に開発された複数のモジュールを組み合わせ、それらが連携して正しく機能するかを検証するテストです。単体テストでは見つけられない「つなぎ目」の不具合を発見する重要な役割を担います。

- 主な目的は、「モジュール間のデータ連携や機能呼び出しが正常か」を確認することと、「複数のモジュールが連携して実現される業務シナリオが仕様を満たしているか」を確認することの2点です。

- 他のテストとの違いとして、単体テストは「モジュール単体」、システムテストは「システム全体」、受け入れテストは「ユーザー視点での業務適合性」を検証するのに対し、結合テストは「モジュール間の連携」に焦点を当てます。

- テストの観点では、データ連携、業務シナリオ、外部システム連携、性能、操作性など、多角的な視点から検証することが重要です。

- 主な手法には、上位からテストする「トップダウン」、下位からテストする「ボトムアップ」、一気にテストする「ビッグバン」、両者を組み合わせた「サンドイッチ」があり、システムの特性に応じて選択します。

- 進め方は、「計画」「環境準備」「テストケース作成」「実施」「報告」という5つのステップを踏むことで、体系的かつ高品質なテストが実現できます。

結合テストは、後工程での致命的な不具合の発生を防ぎ、手戻りコストを削減することで、結果的に開発プロジェクト全体の期間短縮と品質向上に大きく貢献します。その一方で、計画の曖昧さ、テストケースの抜け漏れ、原因特定の困難さといった課題も存在するため、目的を明確にし、体系的なアプローチで臨むことが成功の鍵となります。

現代のソフトウェア開発において、システムの品質はビジネスの成否を左右する極めて重要な要素です。そして、その品質を根底から支えるのが、結合テストをはじめとする地道で確実なテスト活動です。この記事が、皆さまのプロジェクトにおける結合テストの品質向上の一助となれば幸いです。