近年、AI(人工知能)技術は目覚ましい進化を遂げ、私たちの生活やビジネスのあらゆる場面で活用が始まっています。その中でも特に注目を集めているのが「エッジAI」という技術です。IoTデバイスの普及や5G通信の到来を背景に、その重要性はますます高まっています。

しかし、「エッジAIとは具体的に何なのか?」「よく聞くクラウドAIとはどう違うのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この記事では、エッジAIの基本的な仕組みから、クラウドAIとの詳細な比較、導入のメリット・デメリット、さらには具体的な活用分野や将来性まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、エッジAIの全体像を深く理解し、自社のビジネスにどう活かせるかのヒントを得られるはずです。

目次

エッジAIとは

エッジAIは、AI技術の新しい実装形態として、多くの業界から熱い視線が注がれています。その概念を理解するためには、まず「エッジ」という言葉の意味と、従来のAI処理がどこで行われていたかを知ることが重要です。ここでは、エッジAIの基本的な定義と仕組みについて、初心者にも分かりやすく解説します。

エッジAIの仕組み

エッジAIとは、データを生成するデバイスそのものや、その近くに設置されたサーバー(エッジデバイス)上でAIによるデータ処理・分析を行う技術のことを指します。「エッジ(Edge)」とは「端」や「末端」を意味する言葉で、ここではインターネットやネットワークの末端に位置するスマートフォン、カメラ、センサー、自動車などのデバイスを指します。

従来のAI活用では、「クラウドAI」が主流でした。クラウドAIは、デバイスが収集したデータを一度インターネット経由でデータセンターにある高性能なサーバー(クラウド)に送信し、そこでAIが分析処理を行い、その結果を再びデバイスに送り返すという仕組みです。これに対し、エッジAIはクラウドまでデータを送らず、データが発生したその場で処理を完結させる「データの地産地消」とも言えるアプローチを取ります。

エッジAIの処理フローは、一般的に以下のようになります。

- データ収集(入力): デバイスに搭載されたカメラやマイク、各種センサーが、画像、音声、温度、振動といった生のデータを収集します。

- AI処理(推論): デバイスに内蔵されたAIチップやプロセッサが、あらかじめ学習済みのAIモデルを使って、収集したデータをその場で処理します。この処理を「推論(inference)」と呼びます。例えば、カメラ映像から人の顔を検出したり、機械の異音を検知したりします。

- アクション(出力): 推論結果に基づいて、デバイスが即座に何らかのアクションを起こします。例えば、顔認証でロックを解除する、異常検知でアラームを鳴らす、不良品をラインから取り除くといった動作です。

- データ送信(任意): 全ての生データを送るのではなく、処理後の結果データ(例:「異常あり」のフラグ、分析後の統計データなど)や、特に重要なデータのみを必要に応じてクラウドに送信します。これにより、通信量を大幅に削減できます。

この仕組みを支えるのが「エッジデバイス」です。エッジデバイスとは、AI処理能力を持つネットワークの末端機器の総称で、以下のようなものが含まれます。

- スマートフォン: 顔認証や音声アシスタント、カメラアプリの画像処理など、すでに多くのエッジAIが搭載されています。

- スマートスピーカー: 「OK、Google」や「アレクサ」といったウェイクワードを常にデバイス上で認識し、その後の命令だけをクラウドに送ります。

- 監視カメラ(スマートカメラ): 映像の中から特定の動き(侵入、転倒など)だけを検知し、その瞬間の映像やアラートのみを管理者に送信します。

- 自動車: 自動運転システムでは、車載カメラやセンサーからの情報を瞬時に処理し、衝突回避などの判断を下します。

- 産業用PC・ゲートウェイ: 工場の製造ラインなどに設置され、複数のセンサーやカメラからの情報を集約してリアルタイムに処理します。

- ドローン: 障害物を回避しながら自律飛行したり、撮影した映像をその場で解析して異常箇所を発見したりします。

このように、エッジAIは遠くのクラウドに頼るのではなく、処理を可能な限りデータソースの近くで行うことで、リアルタイム性、セキュリティ、コスト効率といった多くの課題を解決するための重要な技術です。次の章では、なぜ今、このエッジAIがこれほどまでに注目を集めているのか、その背景を詳しく見ていきましょう。

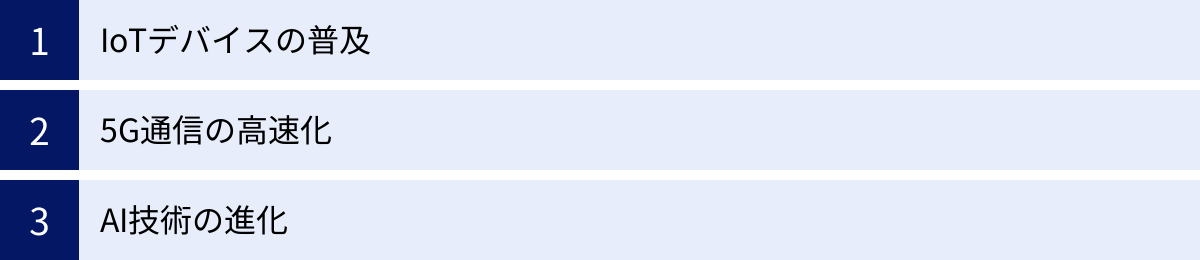

エッジAIが注目される背景

エッジAIが急速に重要性を増している背景には、テクノロジー社会の大きな変化が関係しています。具体的には、「IoTデバイスの普及」「5G通信の高速化」「AI技術の進化」という3つの大きな波が相互に影響し合い、エッジAIの必要性を高めています。

IoTデバイスの普及

IoT(Internet of Things:モノのインターネット)とは、従来インターネットに接続されていなかった様々なモノ(家電、自動車、工場の機械、建物など)に通信機能を持たせ、相互に情報をやり取りする仕組みです。スマートホーム、コネクテッドカー、スマート工場など、IoTの活用はあらゆる産業で急速に進んでいます。

このIoTの普及に伴い、ネットワークに接続されるデバイスの数は爆発的に増加しています。総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、世界のIoTデバイス数は2022年に317億台に達し、2025年には448億台にまで増加すると予測されています。

(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

これらの膨大な数のIoTデバイスは、カメラの映像、センサーの測定値、機械の稼働ログなど、24時間365日、膨大な量のデータを生成し続けています。このデータをすべてクラウドに送信して処理しようとすると、以下のような問題が発生します。

- 通信帯域の逼迫: 大量のデータを同時に送信することで、ネットワークの許容量(帯域)が圧迫され、通信速度の低下や接続不良を引き起こす可能性があります。

- 通信コストの増大: クラウドサービスの多くはデータ転送量に応じて課金されるため、送信するデータ量が多ければ多いほど、通信コストは増大します。特に高解像度の映像データなどを常時送信すると、コストは莫大なものになります。

- 処理遅延(レイテンシー): データをクラウドに送り、処理結果が返ってくるまでの往復には、物理的な距離に応じた時間がかかります。この遅延が、リアルタイム性が求められるアプリケーションでは致命的な問題となります。

このような「データ爆発」によって引き起こされる課題を解決するアプローチとして、エッジAIが脚光を浴びています。生成されたデータをその場で処理し、必要な情報だけをクラウドに送るエッジAIは、通信帯域やコストの問題を解消し、リアルタイム処理を可能にするための必然的な解決策として期待されているのです。

5G通信の高速化

5G(第5世代移動通信システム)は、「高速・大容量」「超低遅延」「多数同時接続」という3つの大きな特徴を持っています。この5Gの普及が、エッジAIの活用をさらに加速させる要因となっています。

一見すると、「5Gの高速通信があれば、すべてのデータをクラウドに送っても遅延の問題は解決するのではないか?」と思えるかもしれません。しかし、実際には5GとエッジAIは競合するものではなく、むしろ互いの能力を最大限に引き出す補完関係にあります。

例えば、自動運転車を考えてみましょう。前方の歩行者を検知して緊急ブレーキをかけるといった人命に関わる判断は、通信のわずかな揺らぎも許されないため、車載のエッジAIが瞬時に処理する必要があります。一方で、走行データや周囲の交通状況といったより大きなデータを収集し、クラウド上のAIで分析・学習させることで、運転アルゴリズム全体の精度を向上させることができます。このとき、エッジで一次処理された重要なデータを、5Gの高速・大容量通信を使って効率的にクラウドへアップロードするという連携が可能になります。

また、逆の方向、つまりクラウドからエッジへの連携も重要です。クラウドで学習・生成された最新のAIモデルやソフトウェアアップデートを、5Gを使って多数のエッジデバイスに迅速かつ同時に配信できます。これにより、現場のデバイスは常に最新の状態で最適なパフォーマンスを発揮できるようになります。

このように、5Gはエッジとクラウドを繋ぐ強力なパイプラインとして機能し、両者の連携をよりスムーズかつ高度なものにします。5Gの普及は、エッジAI単体では難しかったユースケースを実現可能にし、その適用範囲を大きく広げる原動力となっているのです。

AI技術の進化

エッジAIが実用化されるためには、AIモデル自体がエッジデバイスの限られたリソースで動作するほどに「小さく」「賢く」なる必要がありました。近年のAI技術、特にディープラーニング(深層学習)分野における研究開発の目覚ましい進展が、この課題を克服しました。

初期のAIモデルは非常に巨大で複雑であり、その学習や推論には、データセンターにあるような高性能なGPUサーバー(クラウド)の膨大な計算能力が不可欠でした。しかし、これではスマートフォンや小型のセンサーといったデバイス上でAIを動かすことは困難です。

そこで、AIモデルの性能を維持しつつ、そのサイズと計算量を削減する「モデル軽量化」技術の研究が活発に進められました。

- 量子化(Quantization): AIモデルが扱う数値の精度を低くすることで(例:32ビット浮動小数点数を8ビット整数に)、モデルサイズと計算量を大幅に削減する技術。

- プルーニング(Pruning):AIモデルのニューラルネットワークの中から、重要度の低い接続(パラメータ)を刈り取って削減し、モデルをスリム化する技術。

- 知識蒸留(Knowledge Distillation): 巨大で高性能な「教師モデル」の知識を、軽量で小さな「生徒モデル」に転移させる学習手法。生徒モデルは、教師モデルに近い性能をより少ない計算量で実現できます。

これらの技術の進化により、従来はクラウドでしか動かせなかったような高性能なAIモデルが、今ではスマートフォンや専用のAIチップ上で効率的に動作するようになりました。Googleの「TensorFlow Lite」やAppleの「Core ML」といった、モバイル・エッジデバイス向けのAIフレームワークも整備され、開発者がエッジAIアプリケーションを容易に構築できる環境が整っています。

このように、「IoTによるデータ爆発」「5Gによる通信革命」「AIモデルの軽量化」という3つの技術トレンドが合流したことで、エッジAIは机上の空論から現実的なソリューションへと進化し、今まさに社会実装のフェーズを迎えているのです。

エッジAIとクラウドAIの主な違い

エッジAIとクラウドAIは、どちらもAIを活用するためのアプローチですが、そのアーキテクチャは根本的に異なります。この違いを理解することが、どちらの技術をどのような場面で活用すべきかを判断する鍵となります。ここでは、両者の主な違いを「処理場所」「速度」「コスト」「セキュリティ」の4つの観点から詳しく比較解説します。

| 比較項目 | エッジAI | クラウドAI |

|---|---|---|

| AIが処理を行う場所 | デバイス(端末)側 | データセンター(サーバー)側 |

| データ処理の速度 | 非常に高速(低遅延) | 通信時間分の遅延が発生 |

| リアルタイム性 | 高い | 低い(用途による) |

| 通信コスト | 低い(必要なデータのみ送信) | 高い(全データを送信) |

| セキュリティ | 高い(データを外部に出さない) | 通信経路やサーバーでのリスク |

| 処理能力 | デバイスの性能に依存(限定的) | 非常に高い(ほぼ無限) |

| オフラインでの利用 | 可能 | 不可能 |

| 導入・運用 | デバイスの管理が複雑 | サーバー側で一元管理 |

AIが処理を行う場所

最も本質的な違いは、AIがデータを処理する物理的な場所です。

- エッジAI: AIの処理は、データが発生した現場、つまりネットワークの末端にあるエッジデバイス(スマートフォン、スマートカメラ、自動車、工場の機械など)の内部で行われます。データはデバイス内で完結するか、一次処理された後でクラウドに送られます。

- クラウドAI: AIの処理は、デバイスから遠く離れた場所にある、データセンター内の高性能なサーバー群(クラウド)で行われます。デバイスはデータを収集してクラウドに送信するだけの「入力端末」としての役割を担い、頭脳となるAIはすべてクラウド上に存在します。

この「処理場所」の違いが、後述する速度、コスト、セキュリティといったすべての特性の違いを生み出す根源となっています。エッジAIは「分散処理」、クラウドAIは「集中処理」と捉えることもできます。

データ処理の速度(リアルタイム性)

処理場所の違いは、データ処理の速度、すなわち「リアルタイム性」に直接影響します。

- エッジAI: データはデバイス内部で処理されるため、データをクラウドまで往復させる必要がありません。これにより、通信によって生じる遅延(レイテンシー)を限りなくゼロに近づけることができます。物理的な距離がほぼないため、応答速度は極めて高速です。これは、ミリ秒単位の判断が求められるような、クリティカルな処理において決定的な利点となります。

- クラウドAI: デバイスで収集したデータをインターネット経由でクラウドに送信し、サーバーが処理した結果を再びデバイスに送り返す必要があります。このデータの往復時間(ラウンドトリップタイム)が必ず発生するため、通信遅延は避けられません。通信環境が良好でも数十〜数百ミリ秒の遅延が生じる可能性があり、通信状況が悪化すれば遅延はさらに大きくなります。

例えば、工場の製造ラインで流れる製品の欠陥を検査する場合、エッジAIならカメラが欠陥を捉えた瞬間にアームを動かして不良品を弾くことができます。一方、クラウドAIでは、映像をクラウドに送って解析結果を待つ間に、不良品が後工程に流れてしまうリスクがあります。「瞬時の判断」が求められるアプリケーションでは、エッジAIの低遅延性が不可欠です。

通信コスト

生成されたデータをどのように扱うかは、通信コストに大きく関わってきます。

- エッジAI: デバイス上でAI処理を行うため、基本的に生のデータをすべてクラウドに送信する必要がありません。例えば、監視カメラが24時間撮影していても、異常を検知した瞬間の短いクリップや、「異常発生」という通知だけを送信すれば済みます。これにより、ネットワークを流れるデータ量を劇的に削減でき、データ通信にかかるコストを大幅に抑制できます。

- クラウドAI: 原則として、デバイスが収集したすべてのデータを分析のためにクラウドへ送信する必要があります。特に、多数のカメラから送られてくる高解像度の映像ストリームや、大量のセンサーから連続的に送られてくるデータなどを扱う場合、データ通信量は膨大になります。これにより、通信回線の契約費用や、クラウドサービスのデータ転送料金が高額になる可能性があります。

大規模なIoTシステムや、映像データを多用するアプリケーションにおいて、通信コストは事業の採算性を左右する重要な要素です。エッジAIは、このコスト問題を根本的に解決する手段として非常に有効です。

セキュリティ

データの取り扱い場所は、情報セキュリティやプライバシー保護の観点からも重要な違いを生み出します。

- エッジAI: 個人情報や企業の機密情報といった機微な(センシティブな)データを含む場合でも、それをデバイスの外部、つまりインターネット上に送信することなく処理を完結させることができます。例えば、店舗のカメラでお客様の顔画像を分析する際も、年齢や性別といった属性データだけを抽出し、元の顔画像はデバイス内で破棄することが可能です。これにより、通信経路上でのデータの盗聴や、クラウドサーバーへのサイバー攻撃による大規模な情報漏洩のリスクを根本的に低減できます。

- クラウドAI: データを処理するために、必ず外部のネットワーク(インターネット)を経由してクラウドサーバーに送信する必要があります。もちろん、通信経路はSSL/TLSなどで暗号化され、クラウド事業者も高度なセキュリティ対策を施していますが、それでもデータが外部に出る以上、情報漏洩のリスクはゼロにはなりません。悪意のある第三者による不正アクセスや、内部関係者による情報持ち出しの可能性も考慮する必要があります。

特に、個人のプライバシーに深く関わるヘルスケアデータや、企業の競争力の源泉である製造データなどを扱う場合、データを組織の管理下から出さずに処理できるエッジAIのセキュリティ上の利点は非常に大きいと言えるでしょう。

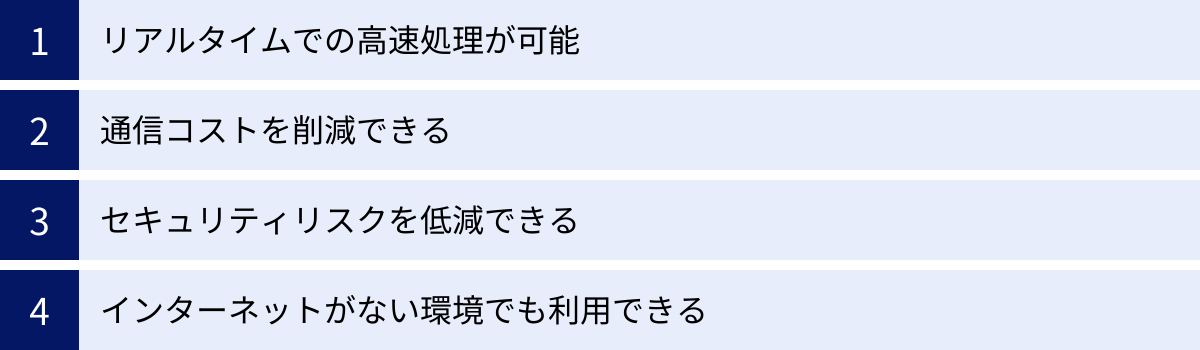

エッジAIを導入する4つのメリット

エッジAIとクラウドAIの違いを理解した上で、ここではエッジAIを導入することによって得られる具体的なメリットを4つの観点から深掘りしていきます。これらのメリットは、多くのビジネス課題を解決する可能性を秘めています。

① リアルタイムでの高速処理が可能

エッジAIがもたらす最大のメリットは、驚異的な応答速度、すなわち「リアルタイム性」です。前述の通り、エッジAIはデータをクラウドに送ることなく、デバイスそのもので処理を完結させます。これにより、通信遅延(レイテンシー)がほぼ発生しないため、瞬時の判断とアクションが可能になります。

このリアルタイム性は、特に以下のような分野で決定的な価値を生み出します。

- 自動運転: 自動運転車は、前方に飛び出してきた歩行者や、急に割り込んでくる他の車両を瞬時に認識し、ミリ秒単位でブレーキやハンドル操作の判断を下さなければなりません。クラウドにデータを送って判断を仰いでいては、手遅れになってしまいます。人命を守るためには、車載のエッジAIによる超低遅延のリアルタイム処理が絶対条件となります。

- スマート工場: 製造ラインでは、高速で流れる製品の外観をカメラで検査し、傷や汚れ、印字のかすれといった欠陥を瞬時に見つけ出す必要があります。エッジAIは、欠陥を検知した直後にロボットアームを制御して不良品をラインから排除したり、アラートを発して生産ラインを停止させたりできます。これにより、不良品の流出を防ぎ、品質管理のレベルを飛躍的に向上させます。

- ドローンによるインフラ点検: ドローンが橋梁や送電線などを点検しながら飛行する際、突風や障害物をリアルタイムで検知して回避行動をとる必要があります。これもエッジAIが得意とする領域です。通信が不安定な場所でも、自律的に安全な飛行を継続できます。

このように、ほんのわずかな遅延が重大な事故や損失につながる可能性があるクリティカルな現場において、エッジAIのリアルタイム性は代替不可能な強みとなります。

② 通信コストを削減できる

IoTデバイスの数が爆発的に増え、それらが生成するデータもまた膨大になる中で、通信コストは多くの企業にとって無視できない課題です。エッジAIは、この通信コストを劇的に削減する強力なソリューションとなります。

エッジAIは「データのフィルタリング装置」として機能します。つまり、デバイスが収集した膨大な生のデータの中から、AIが「本当に重要で価値のある情報」だけを抽出し、その要約されたデータのみをクラウドに送信するのです。

- 農業分野の例: 広大な農場に設置された数百台のカメラが、作物の生育状況を24時間監視しているとします。この映像データをすべてクラウドにストリーミングすれば、通信費は膨大なものになります。しかし、エッジAIを搭載したカメラであれば、各カメラがその場で映像を解析し、「病気の兆候が見られる葉の画像」や「害虫の数」、「土壌の水分レベルが低下しているエリアの座標」といった意味のある情報だけを抽出してクラウドに送信します。結果として、送信するデータ量は元の数百分の一、あるいは数千分の一にまで削減され、通信コストを大幅に抑えることができます。

- インフラ監視の例: 橋梁の健全性を監視するために設置された振動センサーは、常に微細な振動データを生成し続けます。このデータをすべて送信するのではなく、エッジ側でAIが「通常とは異なる異常な振動パターン」を検知したときだけ、そのデータと警告をクラウドに送信します。平常時の膨大な「意味のない」データを送信する必要がなくなるため、通信効率が格段に向上します。

このように、エッジAIはデータ通信の「量」を「質」に転換することで、大規模なIoTシステムを経済的に運用可能にします。

③ セキュリティリスクを低減できる

デジタル社会において、データセキュリティとプライバシー保護は最も重要な経営課題の一つです。エッジAIは、データを組織の管理下から出すことなく処理できるため、本質的に高いセキュリティレベルを実現します。

データをクラウドに送信する場合、どうしても通信経路上での盗聴や、クラウドサーバーへのサイバー攻撃といったリスクが伴います。厳重な対策は可能ですが、リスクをゼロにすることは困難です。エッジAIは、この問題に対する強力な防御策となります。

- 個人情報・プライバシーの保護: 店舗の顧客分析や、オフィスの入退室管理で顔認証を使用する場合、個人の顔画像は極めてセンシティブな情報です。エッジAIを使えば、カメラデバイス内で顔の特徴量を抽出し、認証や属性分析(年齢、性別など)を行った後、元の顔画像をデバイスから送信することなく破棄できます。クラウドには、「30代女性が1名入店」といった個人を特定できない統計データだけを送るため、万が一データが漏洩してもプライバシー侵害のリスクを最小限に抑えられます。

- 企業秘密の保護: 製造業における製品の設計図や、独自の製造ノウハウに関わる稼働データは、企業の競争力を左右する機密情報です。これらのデータを工場の外にあるクラウドに送信することに抵抗を感じる企業は少なくありません。エッジAIを活用すれば、すべてのデータ処理を工場内の閉じたネットワーク(クローズドネットワーク)で完結させることが可能です。これにより、外部からの不正アクセスや情報窃取のリスクを根本的に遮断し、貴重な知的財産を保護できます。

「データは活用したい、しかしセキュリティは妥協できない」というジレンマを、エッジAIは解決に導いてくれます。

④ インターネットがない環境でも利用できる

ビジネスの現場は、必ずしも安定したインターネット環境が整っている場所ばかりではありません。山間部やトンネル内、海上、あるいは災害発生時など、通信が途絶えたり、そもそもインフラがなかったりする状況も多々あります。

エッジAIは、クラウドとの接続がなくても、デバイス単体で自律的に動作できるという大きな強みを持っています。

- 建設・土木現場: 山奥でのトンネル工事やダム建設など、通信環境が劣悪な現場では、クラウドAIは機能しません。エッジAIを搭載した建設機械やドローンであれば、オフライン状態でも作業員の安全監視(危険区域への立ち入り検知など)や、構造物のひび割れ検査などを自律的に実行できます。データは一旦デバイス内に保存しておき、通信可能な場所に戻ってからクラウドにアップロードするといった運用が可能です。

- 災害対応: 地震や洪水などで通信網が寸断された被災地において、エッジAIを搭載したドローンは救助活動の強力なツールとなります。オフラインで飛行しながら、上空からの映像をリアルタイムで解析し、要救助者や孤立集落を発見して、その位置情報を救助隊に知らせることができます。

このように、エッジAIは通信環境への依存度が低いため、活動できるフィールドが格段に広がります。ミッションクリティカルな業務において、通信の途絶がシステムの停止を意味しないという「堅牢性(ロバストネス)」は、非常に重要な価値を持つのです。

エッジAIを導入する3つのデメリット

エッジAIは多くのメリットを提供する一方で、導入を検討する際には考慮すべきデメリットや課題も存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、これらの制約を正しく理解し、対策を講じることが成功の鍵となります。

① 高度で複雑な処理には向いていない

エッジAIの最大の制約は、処理能力がエッジデバイスの性能に依存するという点です。スマートフォンやセンサーデバイスに搭載できるプロセッサの計算能力やメモリ容量には、物理的な限界があります。これは、クラウドが提供するほぼ無限に近い潤沢な計算リソースとは対照的です。

この制約により、以下のような処理はエッジAIには不向きとされています。

- AIモデルの学習(トレーニング): AIモデルを一から構築したり、新しいデータを追加して性能を改善したりする「学習」のプロセスは、膨大なデータセットと膨大な計算量を必要とします。このような重い処理は、通常、クラウド上の高性能なサーバーで行われます。エッジAIが主に行うのは、クラウドで学習済みのモデルを使って新しいデータを分析する「推論(インファレンス)」です。

- 非常に大規模で複雑なモデルの実行: 自然言語処理における最新の巨大言語モデル(LLM)や、複数のデータを統合して極めて複雑な分析を行うモデルなど、実行するだけで高い計算能力を要求するAIモデルは、リソースの限られたエッジデバイスで動かすことが困難な場合があります。

- 広範なデータに基づく全体最適化: 特定のデバイスからの情報だけでなく、複数の拠点や多数のデバイスから集めたデータを横断的に分析し、全体としての最適な解を見つけ出すような処理は、データを一箇所に集約できるクラウドAIが得意とする領域です。

ただし、このデメリットはAIチップの性能向上やモデル軽量化技術の進展によって、少しずつ克服されつつあります。また、後述するハイブリッド構成のように、エッジでのリアルタイム推論とクラウドでの高度な分析・学習を組み合わせることで、この制約を補うことが可能です。

② 導入や運用にコストがかかる

エッジAIは「通信コストを削減できる」というメリットがありますが、その一方で導入時や運用時に別の種類のコストが発生する可能性があります。

- 初期導入コスト(ハードウェアコスト): 高度なAI処理をリアルタイムで実行するためには、高性能なAIアクセラレータ(GPU, NPU, TPUなど)を搭載したエッジデバイスが必要になります。これらの専用デバイスは、データを収集して送信するだけの安価な汎用IoTセンサーなどと比較して、高価になる傾向があります。導入するデバイスの数が多ければ多いほど、初期投資は大きくなります。

- 運用・管理コスト(マネジメントコスト): クラウドAIがデータセンターで一元的に管理されるのに対し、エッジAIは多数のデバイスが物理的に様々な場所に分散して設置されます。この分散したデバイス群を維持・管理するのは複雑で、手間とコストがかかります。

- モデルの更新: AIモデルの性能を改善した場合、現場に設置されたすべてのデバイスに新しいモデルを安全かつ効率的に配信(デプロイ)する仕組みが必要です。

- ソフトウェアアップデート: OSやファームウェアのセキュリティパッチ適用や機能アップデートを、遠隔から一括で行う必要があります。

- 監視とメンテナンス: 各デバイスが正常に稼働しているかを常に監視し、故障や不具合が発生した際には、現地に赴いて修理や交換を行う必要があります。

これらの運用管理の複雑さを軽減するために、Microsoft Azure IoT EdgeやAWS IoT Greengrassといった管理プラットフォームが提供されていますが、その導入や運用にも専門的な知識とコストが求められます。

③ デバイスの消費電力が大きくなる場合がある

AIの推論処理は、単純なデータ収集や送信と比較して、多くの計算を必要とします。そのため、エッジデバイス上で常時AIを稼働させると、消費電力が大きくなるという課題があります。

この問題は、特にバッテリーで駆動するデバイスにおいて深刻です。

- ウェアラブルデバイス: スマートウォッチやヘルスケア用のセンサーなど、常に身につけて使用するデバイスで高度なAI処理を行うと、バッテリーの消耗が激しくなり、頻繁な充電が必要になる可能性があります。これはユーザーの利便性を損なう要因となります。

- バッテリー駆動のドローンやロボット: 稼働時間はミッションの成否に直結します。消費電力が増えれば、それだけ飛行時間や活動時間が短くなってしまいます。

- 電源確保が難しい場所に設置されるセンサー: ソーラーパネルなどで電力を賄っている場合、AI処理による消費電力の増加が、安定稼働の妨げになることも考えられます。

この課題に対応するため、より少ない電力で高い処理性能を発揮する「省電力AIチップ」の開発が世界中で進められています。また、常にAIをフル稼働させるのではなく、特定のトリガー(動きの検知など)があったときだけAI処理を起動するといった、ソフトウェア側の工夫も重要になります。導入を検討する際は、デバイスの電源供給方法と、AI処理による消費電力の増加を考慮した上で、システム全体の設計を行う必要があります。

クラウドAIのメリットとデメリット

エッジAIをより深く理解するためには、その対比となるクラウドAIの長所と短所を把握しておくことが不可欠です。クラウドAIは決して時代遅れの技術ではなく、エッジAIにはない独自の強みを持っています。

クラウドAIのメリット

膨大なデータを活用した高度な処理が可能

クラウドAIの最大のメリットは、データセンターが提供するほぼ無限の計算リソース(コンピューティングパワー)とストレージを利用できる点にあります。これにより、エッジデバイス単体では到底不可能な、極めて高度で大規模なAI処理が実現できます。

- 大規模なAIモデルの学習: AIモデルの精度を高めるには、できるだけ多くのデータを学習させることが重要です。クラウド上には、世界中の拠点から集められた膨大なデータを蓄積し、高性能なGPUクラスタを使って効率的に学習させることが可能です。常に最新のデータで再学習を繰り返し、AIモデルを継続的に賢くしていくことができます。

- 複雑なデータ分析: 複数の情報源(例:販売データ、顧客データ、市場トレンド、気象データなど)を統合し、それらの相関関係を分析して未来の需要を予測するといった、複雑で多角的な分析はクラウドAIの独壇場です。

- 最新AI技術の活用: Google、Microsoft、Amazonといったクラウドベンダーは、最先端のAI研究開発に巨額の投資を行っています。そのため、ユーザーは彼らが開発した最新のAIサービス(高精度な画像認識API、自然言語処理サービスなど)を、自社で開発することなく手軽に利用できます。

初期導入コストを抑えやすい

クラウドAIは、初期投資を抑えてスモールスタートできるという大きな利点があります。

- ハードウェア投資が不要: 自社で高価なサーバーやGPUを購入・設置する必要がありません。必要な計算リソースは、すべてクラウド事業者からサービスとして借ります。

- 従量課金制: 多くのクラウドサービスは、実際に使用した計算時間やデータ量に応じて料金が発生する「従量課金制」を採用しています。そのため、「まずは小規模なデータでAIの効果を試してみたい」といった場合に、低リスクでAI活用を始めることができます。ビジネスの成長に合わせて、利用するリソースを柔軟にスケールアップ(拡張)することも容易です。

- 管理・運用の容易さ: サーバーの物理的な管理、電源や空調の維持、セキュリティ対策、ハードウェアの故障対応などは、すべてクラウド事業者が行います。利用者は、インフラの運用管理に煩わされることなく、AIモデルの開発やデータ分析といった本来の目的に集中できます。

クラウドAIのデメリット

通信遅延が発生しやすい

クラウドAIの構造的な弱点は、通信に起因する遅延(レイテンシー)です。デバイスとデータセンターとの物理的な距離がある限り、データの往復にかかる時間はゼロにはできません。

- リアルタイム性の欠如: 前述の通り、自動運転の衝突回避や工場の異常検知など、ミリ秒単位の応答が求められるアプリケーションには、クラウドAIの遅延は許容されません。

- ユーザー体験の低下: スマートフォンアプリの操作やWebサービスの応答など、ユーザーが直接触れるシステムにおいて、わずかな遅延でも「待たされている」というストレスを感じさせ、顧客満足度の低下につながる可能性があります。

通信量に応じたコストがかかる

クラウドAIは、原則としてデバイスが生成したデータをすべてクラウドに送信するため、扱うデータ量が大きくなるほど通信コストとクラウドの利用料金が増大します。

- 通信回線コスト: 大量のデータを常時アップロードするためには、広帯域で安定したインターネット回線が必要となり、その月額費用も高くなります。

- データ転送料金: クラウドサービスでは、クラウドにデータを入れる(イングレス)のは無料でも、クラウドからデータを取り出す(イーグレス)場合や、異なるリージョン(地域)間でデータを転送する際に料金が発生することが一般的です。処理結果をデバイスに返す際にもコストがかかる場合があります。

特に、多数の監視カメラの映像や、大量のIoTセンサーデータを扱うシステムでは、このコストが事業の収益を圧迫する要因となり得ます。

エッジAIとクラウドAIの使い分け

ここまで見てきたように、エッジAIとクラウドAIにはそれぞれ明確なメリット・デメリットが存在します。両者は対立するものではなく、解決したい課題やアプリケーションの要件に応じて、適切に使い分ける、あるいは組み合わせることが重要です。

エッジAIが適しているケース

エッジAIは、以下のようなキーワードに当てはまる場合にその真価を発揮します。導入を検討する際の判断基準として参考にしてください。

- リアルタイム性: 「瞬時の判断」「即時応答」が求められるケース。

- 具体例: 自動運転車の障害物検知、工場の製造ラインでの不良品検知、ロボットアームのリアルタイム制御、AR/VRデバイスでの高速な描画処理。

- セキュリティ・プライバシー: 「機密情報」「個人情報」など、データを外部に出したくない、あるいは出すべきではないケース。

- 具体例: 病院内での患者の生体データモニタリング、店舗内での顧客の顔画像分析、工場内での機密性の高い製造データ処理、金融機関での本人確認。

- 通信環境の制約: 「通信帯域が狭い」「通信が不安定」「通信コストが高い」といったネットワークに課題があるケース。

- 具体例: 山間部やトンネル内などでのインフラ点検、多数の監視カメラ映像の処理、通信コストを抑えたい大規模IoTシステム。

- オフライン動作: 「インターネット接続がない」「通信が途絶える可能性がある」環境で、システムを自律的に動かす必要があるケース。

- 具体例: 災害現場でのドローンによる捜索活動、通信インフラのない地域での農業モニタリング、船舶や航空機内でのシステム運用。

クラウドAIが適しているケース

一方、クラウドAIは、その強力な計算能力と柔軟性を活かせる以下のような場面で選択するのが合理的です。

- 高度な分析・学習: 「膨大なデータの蓄積」「AIモデルの学習・再学習」「複雑な相関分析」が必要なケース。

- 具体例: 全社の販売データと市場データを統合した需要予測、大量の顧客行動履歴に基づくレコメンデーションエンジンの構築、最新の研究成果を取り入れたAIモデルの開発。

- コストを抑えたスモールスタート: 「初期投資を最小限にしたい」「まずは小さく試したい」というPoC(概念実証)フェーズ。

- 具体例: 特定のデータセットを使ってAI分析の効果を検証する、WebサービスにAI機能(チャットボットなど)を試験的に導入する。

- リアルタイム性が厳しくない: 「バッチ処理」「数秒〜数分の遅延が許容できる」非リアルタイムな処理。

- 具体例: 夜間に日中のデータをまとめて分析するレポート作成、ECサイトのユーザーレビューの感情分析、写真共有サービスでの画像タグ付け。

両方を組み合わせるハイブリッド構成

現代の高度なAIシステムにおいて、最も現実的で強力なアプローチは、エッジAIとクラウドAIのどちらか一方を選ぶのではなく、両者の長所を組み合わせた「ハイブリッド構成」をとることです。

この構成では、エッジとクラウドがそれぞれの得意分野で役割を分担し、協調して動作します。

- エッジ側の役割:

- 即時処理: 現場でのリアルタイムな判断とアクション(異常検知、制御など)。

- データ圧縮・フィルタリング: 膨大な生データから意味のある情報だけを抽出・要約する。

- プライバシー保護: 機微な情報をローカルで処理し、個人を特定できない形に加工する。

- クラウド側の役割:

- データ集約・蓄積: 全国のエッジデバイスから送られてきた重要データを集約し、長期的に保存する。

- 高度な分析と学習: 蓄積されたビッグデータを分析し、新たな知見を発見する。その結果を使ってAIモデルを再学習させ、性能を向上させる。

- モデルの配信と管理: 学習済みの最新AIモデルを、遠隔からすべてのエッジデバイスに配信・更新する。デバイス群の状態を監視し、一元管理する。

このハイブリッド構成により、現場での「俊敏性」と、全体を俯瞰する「戦略性」を両立させることができます。例えば、スマート工場では、各製造ラインのエッジAIがリアルタイムで品質管理を行い、そこで得られた品質データや稼働データをクラウドに集約。クラウドAIが全工場のデータを分析して生産プロセス全体のボトルネックを特定し、改善策を立案する、といった高度な連携が可能になります。

エッジとクラウドは対立する概念ではなく、相互に補完し合うパートナーであると理解することが、これからのAI活用を成功させるための重要な視点です。

エッジAIの主な活用分野

エッジAIは、その特性を活かして、すでに様々な産業分野で実用化が進んでいます。ここでは、代表的な活用分野とその具体例を紹介します。

製造業(スマート工場・外観検査)

人手不足や品質要求の高度化といった課題を抱える製造業は、エッジAIの活用が最も進んでいる分野の一つです。

- 外観検査の自動化: これまで熟練作業員の目に頼っていた製品の傷、汚れ、異物混入などの検査を、エッジAI搭載のカメラが代替します。高速な生産ライン上でも瞬時に不良品を検知し、自動で排除。検査精度を向上させつつ、省人化を実現します。

- 予知保全: 工場の機械に取り付けたセンサーが振動や音、温度を常時モニタリングし、エッジAIが故障の兆候となる異常パターンを検知します。故障が発生する前にメンテナンスを計画的に行うことで、突然のライン停止による生産ロスを防ぎます。

- 作業員の安全管理: エッジAIカメラが、作業員がヘルメットを正しく着用しているか、危険なエリアに立ち入っていないかをリアルタイムで監視。ヒヤリハットを未然に防ぎ、労働災害のリスクを低減します。

自動車(自動運転)

自動運転技術の実現には、エッジAIが不可欠です。

- 周辺環境の認識: 車載のカメラ、LiDAR(ライダー)、ミリ波レーダーなどから得られる膨大な情報を、車載の高性能なエッジコンピュータがリアルタイムで統合・処理します。他の車両、歩行者、信号、標識などを瞬時に認識し、自車の位置を正確に把握します。

- 危険予測と衝突回避: 認識した情報に基づき、次に起こりうる事象を予測し、衝突の危険があればミリ秒単位でブレーキやステアリングを制御します。この超低遅延の判断は、クラウドAIでは絶対に実現できません。

- ドライバーモニタリング: 車内のカメラがドライバーの顔の向きや目の開閉を監視し、エッジAIが居眠りや脇見運転の兆候を検知すると、警告を発して注意を促します。

小売・店舗(顧客分析・無人レジ)

小売業界では、顧客体験の向上と店舗運営の効率化のためにエッジAIの導入が進んでいます。

- 顧客属性・動線分析: 天井に設置したカメラの映像をエッジで解析し、来店客の年齢層・性別といった属性や、店内での移動経路(動線)、商品の棚の前での滞在時間などをデータ化します。個人を特定する顔画像は送信しないため、プライバシーに配慮しながら、品揃えや店舗レイアウトの最適化に役立つインサイトを得られます。

- 無人・省人レジ: 顧客が手に取った商品を、カメラとエッジAIが自動で認識し、レジを通さずに決済が完了する「ウォークスルー型」の店舗が実現しています。レジ待ちの解消による顧客満足度の向上と、店舗スタッフの省力化に貢献します。

建設・インフラ(安全管理・危険予知)

広大で危険が伴う建設現場や、社会インフラの維持管理においても、エッジAIは重要な役割を担います。

- 建設現場の安全管理: 現場に設置されたエッジAIカメラが、重機と作業員の接近を検知して警告したり、立ち入り禁止区域への侵入を監視したりすることで、事故を未然に防ぎます。

- インフラの劣化診断: ドローンや点検ロボットに搭載されたエッジAIが、橋梁やトンネル、送電線などの画像を撮影しながらその場で解析し、ひび割れや錆、ボルトの緩みといった劣化箇所を自動で検出・記録します。これにより、点検作業の大幅な効率化と精度向上が可能になります。

防犯(監視カメラの映像解析)

従来の監視カメラは、事件が起きた後に録画映像を確認する「事後対応」が中心でした。エッジAIは、これを「事前予防」に変革します。

- 異常行動のリアルタイム検知: エッジAIを搭載したスマートカメラが、フェンスを乗り越える、長時間うずくまる、特定の場所に侵入するといった、あらかじめ定義された不審な行動や異常事態をリアルタイムで検知します。

- 即時通知: 異常を検知した瞬間に、警備員のスマートフォンや監視センターにアラートと映像クリップを送信。警備員が迅速に現場に駆けつけることができ、犯罪を未然に防ぐ可能性が高まります。通信するのは異常時のみなので、通信コストを抑えながら24時間体制の高度な監視が実現します。

農業(スマート農業)

農業分野の担い手不足や食料問題の解決策として、エッジAIを活用したスマート農業が期待されています。

- 病害虫の早期発見: ドローンや定点カメラが撮影した作物の葉の画像をエッジAIが解析し、病気や害虫による微細な変化を早期に発見します。これにより、被害が拡大する前にピンポイントで農薬を散布でき、農薬使用量の削減と収穫量の安定化につながります。

- 収穫時期の最適化: 果実の色や大きさをエッジAIが分析し、最も美味しいタイミングである収穫適期を判定します。品質の高い農作物を安定的に出荷できるようになります。

ヘルスケア(健康モニタリング)

高齢化が進む社会において、個人の健康状態を常に見守る技術の重要性が増しています。

- ウェアラブルデバイスによる見守り: スマートウォッチなどのデバイスが収集する心拍数、血中酸素濃度、転倒の有無といった生体データを、デバイス上のエッジAIが常時解析。心房細動の兆候など、異常を検知した場合に本人や家族、医療機関に通知します。プライバシー性の高いデータを外部に送ることなく、個人の健康を見守ります。

ドローン(自律飛行・リアルタイム撮影)

ドローンはエッジAIと非常に相性の良いデバイスです。

- 自律飛行と障害物回避: 通信が不安定な環境でも、搭載されたエッジAIがカメラ映像をリアルタイムで処理し、障害物を自律的に回避しながら目的地まで飛行します。

- リアルタイム映像解析: 災害状況の把握、インフラ点検、警備・監視など、様々なミッションにおいて、撮影している映像をその場で解析し、目的物(要救助者、損傷箇所など)を自動で発見・追跡します。

エッジAIの市場規模と将来性

エッジAIは、単なる技術トレンドに留まらず、巨大な経済的価値を生み出す成長市場として世界中から注目されています。その市場規模は急速に拡大しており、将来性も非常に高いと評価されています。

複数の市場調査会社のレポートが、エッジAI市場の力強い成長を予測しています。例えば、大手調査会社のMarketsandMarketsは、エッジAIのソフトウェア市場が2023年の11億ドルから、2028年には33億ドルに達すると予測しており、この期間の年平均成長率(CAGR)は24.3%にものぼると報告しています。また、ハードウェア(AIチップなど)やサービスを含めた市場全体で見ると、その規模はさらに巨大になります。

(参照:MarketsandMarkets “Edge AI Software Market”)

このような急成長の背景には、本記事で解説してきたような要因が複合的に絡み合っています。

- IoTデバイスの爆発的増加: あらゆるモノがインターネットに接続され、膨大なデータを生成する現代において、そのデータを効率的に処理するエッジAIの需要は必然的に高まります。

- リアルタイム処理のニーズ拡大: 自動運転、スマート工場、遠隔医療など、遅延が許されないミッションクリティカルなアプリケーションが増加しており、エッジAIが唯一の解決策となるケースが増えています。

- プライバシーとセキュリティへの意識向上: GDPR(EU一般データ保護規則)に代表されるように、世界的にデータプライバシー保護の規制が強化されています。データをローカルで処理できるエッジAIは、これらの規制に準拠しやすい「プライバシー・バイ・デザイン」な技術として価値を高めています。

- AIチップの進化と低価格化: より高性能で、より省電力なエッジAI専用チップが次々と開発され、価格も手頃になってきています。これにより、これまでコスト的に見合わなかった製品にもエッジAIを搭載することが可能になり、市場の裾野が広がっています。

将来的に、エッジAIは特別な技術ではなく、スマートフォンにカメラが搭載されているのが当たり前であるように、多くのデバイスに標準的に組み込まれる基盤技術になっていくと考えられます。AIはクラウド上にある特別な存在から、私たちの身の回りのあらゆるモノに宿る「遍在する知能」へと進化していくでしょう。

その進化の過程で、エッジAI、5G、クラウドが三位一体となって連携する、より高度でインテリジェントな社会システムが構築されていきます。エッジAI市場の成長は、単にIT業界だけでなく、製造、自動車、医療、農業といった、あらゆる産業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を牽引するエンジンとなる、計り知れないポテンシャルを秘めているのです。

エッジAI導入におすすめのプラットフォーム3選

エッジAIを自社で導入・開発する際、ゼロからすべてを構築するのは非常に困難です。そこで活用したいのが、クラウドベンダーが提供するエッジAI開発・管理プラットフォームです。これらのプラットフォームは、エッジデバイスとクラウドをシームレスに連携させ、AIモデルのデプロイやデバイス管理を効率化するための強力なツール群を提供しています。ここでは、代表的な3つのプラットフォームを紹介します。

| プラットフォーム名 | 提供元 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| Azure IoT Edge | Microsoft | AzureのAI/MLサービスをコンテナでエッジ実行。デバイス管理機能が豊富で、オープンソース。 |

| Google Cloud IoT Edge & Edge TPU | 専用ハードウェアEdge TPUによる高速・省電力な推論が強み。TensorFlowとの親和性が高い。 | |

| AWS IoT Greengrass | Amazon | AWS Lambda関数や機械学習モデルをエッジで実行。AWSの豊富なサービス群とのシームレスな連携が魅力。 |

① Microsoft Azure IoT Edge

Microsoftが提供するAzure IoT Edgeは、クラウドのインテリジェンスをエッジデバイスに拡張するためのフルマネージドサービスです。Azureの強力なAI・分析サービス(Azure Machine Learning、Azure Cognitive Services、Azure Stream Analyticsなど)を、標準的なコンテナ形式でパッケージ化し、エッジデバイス上で直接実行できるのが最大の特徴です。

- コンテナベースのデプロイ: AIモデルやビジネスロジックをDockerコンテナとして管理するため、開発と運用の分離が容易で、様々な環境へのデプロイが柔軟に行えます。

- クラウドからの集中管理: Azure IoT Hubを通じて、現場に散在する多数のIoT Edgeデバイスをクラウドから一元的に監視、管理、保護、デプロイできます。これにより、運用管理の複雑さを大幅に軽減します。

- オフライン・断続的な接続に対応: デバイスがオフラインになっても、ローカルで自律的に動作を継続できます。ネットワーク接続が回復した際に、クラウドとデータを同期する機能も備わっています。

- オープンソース: ランタイムはオープンソースとして公開されており、開発者はコードをカスタマイズして特定のニーズに対応させることができます。WindowsとLinuxの両方のデバイスをサポートしています。

(参照:Microsoft Azure公式サイト)

② Google Cloud IoT Edge & Edge TPU

Google Cloudは、ソフトウェアプラットフォームである「Cloud IoT Edge」と、ハードウェアアクセラレータである「Edge TPU」を組み合わせることで、エッジでの高速な機械学習推論に強みを発揮します。

- Edge TPU: Googleがエッジコンピューティング専用に開発したASIC(特定用途向け集積回路)です。小型かつ低消費電力でありながら、Googleの機械学習フレームワーク「TensorFlow Lite」で構築されたモデルを非常に高速に実行できます。これにより、リアルタイムの画像認識や音声認識などを、リソースの限られたデバイスで実現できます。

- Cloud IoT Coreとの連携: Cloud IoT Edgeは、デバイス管理サービスであるCloud IoT Coreと緊密に連携します。これにより、デバイスの認証、設定、ソフトウェアのアップデートなどを安全かつスケーラブルに行えます。

- AI Platformとの統合: クラウド上のAI Platformで学習・構築したモデルを、簡単にEdge TPU向けに変換(コンパイル)し、エッジデバイスにデプロイする一貫したワークフローが提供されています。

(参照:Google Cloud公式サイト)

③ AWS IoT Greengrass

Amazon Web Services (AWS)が提供するAWS IoT Greengrassは、AWSの各種サービスをエッジデバイスまで拡張するソフトウェアです。AWSが持つクラウドコンピューティングのパワーと柔軟性を、ローカルのデバイスで活用できるのが大きな特徴です。

- AWS Lambda@Edge: クラウドでサーバーレスコンピューティングを実現するAWS Lambdaの関数を、Greengrassデバイス上で直接実行できます。これにより、クラウドと同じ開発モデルでエッジアプリケーションを構築できます。

- 機械学習(ML)推論: クラウドの機械学習サービス「Amazon SageMaker」でトレーニングしたモデルを最適化し、エッジデバイスにデプロイしてローカルで推論を実行する機能を提供します。

- 豊富なAWSサービス連携: AWS IoT Greengrassは、Amazon S3(ストレージ)、Amazon Kinesis(ストリーミングデータ)、AWS IoT Core(デバイス管理)など、他の多種多様なAWSサービスとシームレスに連携できます。これにより、エッジで処理したデータをAWSのエコシステムの中で柔軟に活用できます。

- コンポーネントベースのアーキテクチャ: ソフトウェアを再利用可能な「コンポーネント」として管理するため、アプリケーションの構築、デプロイ、管理が容易になり、開発の俊敏性が向上します。

(参照:Amazon Web Services公式サイト)

これらのプラットフォームは、それぞれ特徴や強みが異なります。自社が利用しているクラウド環境や、開発したいアプリケーションの要件、重視するポイント(管理の容易さ、推論速度、既存サービスとの連携など)を考慮して、最適なプラットフォームを選択することが重要です。

まとめ

本記事では、注目度が高まる「エッジAI」について、その基本的な仕組みからクラウドAIとの違い、メリット・デメリット、具体的な活用事例、将来性に至るまで、多角的に解説しました。

最後に、記事全体の要点を振り返ります。

- エッジAIとは: データが発生したデバイスそのものや、その近くでAI処理を行う技術です。データをクラウドに送らず、現場で処理を完結させる「データの地産地消」が基本コンセプトです。

- エッジAIとクラウドAIの違い: AIを処理する「場所」が根本的に異なり、そこから「処理速度」「通信コスト」「セキュリティ」といった特性の違いが生まれます。

- エッジAIのメリット: 主に「①リアルタイムでの高速処理」「②通信コストの削減」「③セキュリティリスクの低減」「④オフラインでの利用可能性」の4点が挙げられます。

- エッジAIのデメリット: 「①高度で複雑な処理の限界」「②導入・運用コスト」「③消費電力の増加」といった課題も存在します。

- 最適な使い分け: 両者は対立するものではなく、それぞれの長所を活かして使い分けることが重要です。特に、両者を組み合わせたハイブリッド構成は、エッジの「即時性」とクラウドの「高度な分析能力」を両立できる最も強力なアプローチです。

- 活用分野と将来性: エッジAIはすでに製造、自動車、小売、インフラなど多様な分野で活用が始まっており、市場規模も急速に拡大しています。今後、社会のあらゆる場面で活用される基盤技術となることが期待されます。

エッジAIは、IoTや5Gといった技術トレンドと深く結びつきながら、ビジネスのあり方や私たちの生活を大きく変えるポテンシャルを秘めています。自社が抱える課題に対して、「リアルタイム性」「セキュリティ」「コスト」といった観点から、エッジAIが有効な解決策となりうるか、ぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。