現代のビジネス環境において、AI(人工知能)の活用は競争優位性を確立するための重要な鍵となっています。業務効率化から新たなサービス創出まで、その可能性は無限大に広がっています。しかし、「AIを導入したいが、どこに相談すれば良いかわからない」「自社に最適な開発会社をどう選べば良いのか」といった課題を抱える企業は少なくありません。

AI開発は専門性が非常に高く、プロジェクトを成功させるためには信頼できるパートナー選びが不可欠です。開発会社によって得意な技術領域や業界、提供するサービスの範囲は大きく異なります。そのため、自社の目的や課題を明確にし、それに合致した会社を見極めることが重要です。

本記事では、2024年最新の情報に基づき、実績豊富で信頼性の高いAI開発会社20選を厳選してご紹介します。さらに、失敗しない開発会社の選び方、費用の相場、開発の基本的な流れ、外注のメリット・デメリットに至るまで、AI開発を検討する上で知っておくべき情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、AI開発の全体像を理解し、自社に最適なパートナーを見つけるための一歩を踏み出せるはずです。

目次

AI開発会社おすすめ20選

AI開発を成功させるためには、自社の課題や目的に合った開発会社を選ぶことが最も重要です。ここでは、国内外で高い評価と豊富な実績を持つAI開発会社を20社厳選して紹介します。各社の強みや特徴を比較し、パートナー選びの参考にしてください。

| 会社名 | 特徴 | 得意なAI技術領域 |

|---|---|---|

| 株式会社Jitera | 独自の開発自動化プラットフォームによる高速・高品質な開発 | 自然言語処理、画像認識、予測分析など幅広く対応 |

| 株式会社AVILEN | AI人材育成から開発・導入まで一気通貫で支援 | ディープラーニング全般、特に画像認識、自然言語処理 |

| 株式会社ヘッドウォータース | Microsoft、Googleとの連携による最先端AIソリューション提供 | 生成AI、マルチモーダルAI、自然言語処理 |

| 株式会社wevnal | チャットボットやLINEマーケティングツールと連携したAI開発 | 自然言語処理、対話型AI |

| 株式会社モンスターラボ | グローバルな開発体制による大規模・複雑なプロジェクト対応力 | 画像認識、音声認識、自然言語処理、データ分析 |

| 株式会社GRI | データ分析とアルゴリズム開発に特化 | 機械学習、データマイニング、予測モデル構築 |

| 株式会社マクニカ | 半導体・エレクトロニクス商社としての知見を活かしたAI導入支援 | 画像認識、異常検知、予知保全 |

| 株式会社アイデミー | AI人材育成プラットフォームを基盤とした実践的な開発支援 | 画像認識、自然言語処理、時系列データ解析 |

| 株式会社ABEJA | 製造業や小売業に強みを持つ「ABEJA Platform」を提供 | 画像認識、異常検知、需要予測、ディープラーニング |

| 株式会社Laboro.AI | オーダーメイドのAIソリューション「カスタムAI」を開発 | 画像認識、自然言語処理、音声認識、強化学習 |

| 株式会社Ridge-i | ディープラーニングと多岐にわたる技術を組み合わせた課題解決力 | 画像認識、最適化問題、異常検知 |

| 株式会社STANDARD | AI人材育成から戦略コンサルティング、開発までを網羅 | 機械学習全般、データ分析、AI戦略立案 |

| 株式会社ブレインパッド | データ分析のパイオニアとして高度な分析力とAI実装力 | データマイニング、予測モデル構築、最適化 |

| TIS株式会社 | 大手SIerとしての総合力と豊富な業界ノウハウ | 画像認識、自然言語処理、決済・金融領域のAI |

| 株式会社エクサウィザーズ | 社会課題解決を志向したマルチモーダルAI開発 | 介護・医療分野、ロボティクス、HR Tech |

| 株式会社Cinematorico | 少数精鋭の専門家集団による高精度なAIモデル開発 | 自然言語処理、画像認識、レコメンドエンジン |

| 株式会社VRAIN Solution | 製造業に特化した外観検査AIやロボット連携ソリューション | 画像認識、異常検知、ロボットビジョン |

| 株式会社AppBrew | コンシューマー向けサービス開発で培ったUI/UXとAI技術の融合 | 画像認識、レコメンドエンジン、パーソナライゼーション |

| 株式会社LIG | Web制作・システム開発の実績を活かしたAIインテグレーション | Webサービス連携、チャットボット開発、データ活用 |

| 株式会社SHIFT | ソフトウェアテストの知見を活かした品質保証とAI開発 | 品質保証AI、テスト自動化、データ分析 |

① 株式会社Jitera

株式会社Jiteraは、開発の自動化プラットフォーム「Jitera」を活用し、高品質なソフトウェアやシステムを高速で開発することを強みとする開発会社です。このプラットフォームは、ソースコードを自動生成することで開発プロセスを効率化し、従来の手法と比較して短期間での納品を実現します。AI開発においても、この高速開発の基盤を活かし、クライアントのビジネス課題に応じたAIソリューションを迅速に提供します。

同社のAI開発は、特定の技術領域に限定されず、画像認識、自然言語処理、需要予測、異常検知など、幅広い分野に対応可能です。企画・コンサルティングの段階から参画し、ビジネス課題のヒアリングを通じて、どのようなAIを開発・導入すべきかを具体的に提案します。単にAIモデルを開発するだけでなく、そのAIを組み込んだ業務システムやアプリケーション全体の設計・開発までを一気通貫で担当できる点が大きな特徴です。これにより、AIの価値を最大限に引き出す実用的なソリューションの構築が可能となります。特に、スピーディな市場投入が求められる新規事業や、既存業務のDX(デジタルトランスフォーメーション)を加速させたい企業にとって、Jiteraの開発スタイルは大きなメリットをもたらすでしょう。

(参照:株式会社Jitera公式サイト)

② 株式会社AVILEN

株式会社AVILENは、AI技術を核とした人材育成、コンサルティング、開発・導入支援を一気通貫で提供する企業です。特にAI人材の育成に強みを持ち、「全人類がAIを使いこなす未来へ」をビジョンに掲げ、数多くの企業に対してAI関連の研修プログラムを提供しています。この人材育成で培った知見と教育力が、同社のAI開発プロジェクトの質の高さに直結しています。

開発面では、最新の論文を基にした高度なAIモデルの実装から、ビジネス課題に即した実用的なソリューション開発まで幅広く対応します。得意とする領域は、画像認識、自然言語処理、異常検知など、ディープラーニング技術を応用した分野です。同社の特徴は、開発プロジェクトを進める中で、クライアント企業の担当者も巻き込み、技術や知識の移転を積極的に行う点にあります。これにより、納品後もクライアントが自律的にAIシステムを運用・改善していける体制の構築を支援します。AIの内製化を目指す企業や、開発を通じて社内のAIリテラシーを高めたいと考える企業にとって、非常に心強いパートナーと言えるでしょう。

(参照:株式会社AVILEN公式サイト)

③ 株式会社ヘッドウォータース

株式会社ヘッドウォータースは、Microsoft AzureやGoogle Cloudといった主要なクラウドプラットフォームとの強固なパートナーシップを基盤に、最先端のAIソリューションを提供する企業です。特に生成AIやマルチモーダルAI(テキスト、画像、音声など複数のデータを統合的に扱うAI)といった新しい技術領域にいち早く取り組み、企業のDXを強力に推進しています。

同社は、AIチャットボットや対話型AIプラットフォームの提供で豊富な実績を持ち、企業の顧客対応や社内業務の効率化に貢献してきました。近年では、Microsoft Azure OpenAI ServiceやGoogle CloudのVertex AIなどを活用し、企業の独自データと連携させたセキュアな生成AI環境の構築に力を入れています。これにより、情報漏洩のリスクを抑えながら、最新の生成AI技術をビジネスに活用できます。大手クラウドベンダーとの連携による技術的な信頼性の高さと、先進的なAI技術へのキャッチアップ能力を求める企業にとって、最適な選択肢の一つです。

(参照:株式会社ヘッドウォータース公式サイト)

④ 株式会社wevnal

株式会社wevnalは、チャットボット開発ツール「BOTCHAN」シリーズを中心に、企業のマーケティング活動や顧客エンゲージメント向上を支援する企業です。特にLINE公式アカウントと連携したマーケティングオートメーション(MA)や、Webサイト上でのコンバージョン率改善(CRO)に強みを持ち、対話型AI技術を活用したソリューションを提供しています。

同社のAI開発は、この「BOTCHAN」で培った自然言語処理技術や対話シナリオ設計のノウハウが基盤となっています。顧客との自然なコミュニケーションを通じて、潜在的なニーズを引き出したり、購買意欲を高めたりするAIの開発を得意としています。マーケティング領域に特化し、顧客獲得やLTV(顧客生涯価値)の最大化といった具体的なビジネス成果に直結するAIソリューションを求めている企業に最適です。単にAIを開発するだけでなく、その後の運用や効果測定、改善提案までを一貫してサポートする体制も整っており、マーケティング施策のパートナーとして長期的な関係を築ける会社です。

(参照:株式会社wevnal公式サイト)

⑤ 株式会社モンスターラボ

株式会社モンスターラボは、世界20カ国・33の拠点に広がるグローバルな開発体制を誇るデジタルコンサルティング企業です。この多様な人材と拠点を活かし、クライアントのビジネス課題に対して最適なチームを編成し、戦略立案からUX/UIデザイン、プロダクト開発、グロースまでをワンストップで提供します。

AI開発においても、そのグローバルな知見と開発リソースが大きな強みです。画像認識、音声認識、自然言語処理、データ分析など、多岐にわたる領域で豊富な開発実績を持っています。特に、大規模で複雑な要件を持つプロジェクトや、複数の国や地域をまたぐグローバルなAIソリューションの開発において、その能力を最大限に発揮します。各分野の専門家が連携し、ビジネス、デザイン、テクノロジーの観点から総合的にプロジェクトを推進するため、ユーザーにとって価値の高い、洗練されたAIプロダクトの創出が可能です。グローバル展開を目指す企業や、先進的なデザインと技術を融合させたAIサービスを開発したい企業にとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

(参照:株式会社モンスターラボ公式サイト)

⑥ 株式会社GRI

株式会社GRIは、データ分析とアルゴリズム開発に特化した専門家集団です。2008年の創業以来、一貫してデータサイエンスの領域を追求しており、機械学習やデータマイニング、統計解析といった技術を駆使して、クライアントが保有するデータの価値を最大化することに注力しています。

同社の強みは、ビジネス課題の本質を深く理解し、それを解決するための最適なアルゴリズムをゼロから設計・開発できる高い技術力にあります。需要予測、顧客行動分析、不正検知、レコメンドエンジンの構築など、予測モデルや最適化モデルの開発において数多くの実績を誇ります。単に既存のAIライブラリを組み合わせるのではなく、課題の特性に合わせて独自のアルゴリズムを構築するため、高い精度と実用性を実現します。また、分析結果をビジネスアクションに繋げるためのコンサルティングも提供しており、データドリブンな意思決定の文化を組織に根付かせたい企業を力強く支援します。データはあるがどう活用すれば良いかわからない、あるいは既存のツールでは解決できない高度な分析課題を抱えている企業にとって、最適なソリューションを提供してくれるでしょう。

(参照:株式会社GRI公式サイト)

⑦ 株式会社マクニカ

株式会社マクニカは、半導体やネットワーク機器などを扱う技術商社として長年の歴史と実績を持つ企業ですが、近年はその技術知見を活かしてAIソリューション事業を強力に推進しています。特に、製造業やインフラ、ヘルスケアといった領域で、現場の課題に即したAIの導入支援に強みを持っています。

同社の最大の特徴は、世界中の最先端AI技術やサービスを発掘し、それらを組み合わせて最適なソリューションとして提供できる点です。特定の技術に固執せず、NVIDIAなどのGPUから、各種AIソフトウェア、センサーデバイスまで、ハードウェアとソフトウェアの両面から最適な構成を提案できます。特に、工場の製造ラインにおける外観検査の自動化、設備の異常検知や予知保全、医療画像の解析支援など、具体的なユースケースに基づいたソリューションが豊富です。エレクトロニクス分野の深い知見を背景に、AIモデルの開発だけでなく、それを動かすためのエッジデバイスの選定やシステムインテグレーションまで含めたトータルサポートを求める企業、特に製造業のDXを推進したい企業にとって、他にない価値を提供するパートナーです。

(参照:株式会社マクニカ公式サイト)

⑧ 株式会社アイデミー

株式会社アイデミーは、オンラインAIプログラミング学習サービス「Aidemy」の提供を通じて、企業のAI人材育成を支援することで知られています。この教育事業で培った豊富な知識と実績を基盤に、AIの内製化支援コンサルティングやモデル開発・システム実装までを手がけています。

同社のAI開発サービスの大きな特徴は、「作って終わり」ではなく、クライアント企業が自らAIを活用し、発展させていける体制づくりをゴールに置いている点です。プロジェクトを通じて、実践的なOJT形式でクライアントの担当者に技術やノウハウを移転し、将来的な内製化を強力にバックアップします。開発領域としては、画像認識、自然言語処理、時系列データ解析などを得意とし、製造業の検品自動化やインフラ業界の保守点検など、幅広い業界での実績があります。AI開発を外部に丸投げするのではなく、自社にもノウハウを蓄積し、将来的にはAI開発チームを立ち上げたいと考えている企業にとって、教育と開発の両面からサポートしてくれる理想的なパートナーと言えるでしょう。

(参照:株式会社アイデミー公式サイト)

⑨ 株式会社ABEJA

株式会社ABEJA(アベジャ)は、「ABEJA Platform」と呼ばれる独自のAI開発・運用プラットフォームを基盤に、企業のDXを推進するリーディングカンパニーの一つです。特に、製造業、小売・流通業、インフラ業界など、フィジカルな現場を持つ業界でのAI活用に豊富な実績とノウハウを持っています。

同社の強みは、ディープラーニングを中心とした高度な技術力と、それを実社会に実装するためのプラットフォームを両立させている点です。「ABEJA Platform」を利用することで、データの収集・蓄積から、アノテーション、学習、デプロイ、再学習といったAI開発のライフサイクル全体を効率的に管理できます。これにより、開発したAIモデルの継続的な精度維持・向上が可能になります。具体的なソリューションとしては、店舗の来店者数予測や動線分析、工場の不良品検知や作業員分析などが挙げられます。AIを一度導入して終わりにするのではなく、ビジネスの変化に合わせて継続的に進化させていきたい、運用まで見据えた堅牢なAIシステムを構築したいと考える企業にとって、非常に信頼性の高い選択肢です。

(参照:株式会社ABEJA公式サイト)

⑩ 株式会社Laboro.AI

株式会社Laboro.AI(ラボロエーアイ)は、クライアントごとの個別課題に対して、オーダーメイドのAI「カスタムAI」を開発・提供することをコンセプトに掲げるソリューションカンパニーです。汎用的なパッケージ製品では解決できない、各企業のビジネスに深く根差したユニークな課題の解決を目指しています。

同社の最大の特徴は、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブの各分野の専門家が三位一体となってプロジェクトを推進する「バリューデザインプロセス」にあります。まず、クライアントのビジネスを深く理解し、AIによってどのような価値を創出できるかを定義することから始めます。その上で、最新の論文を含む幅広い技術の中から最適なものを選択・組み合わせて、独自のAIモデルを構築します。画像認識、自然言語処理、音声認識、異常検知、強化学習など、対応可能な技術領域は非常に広範です。業界の常識を覆すような革新的なサービスを開発したい、あるいは競合他社にはない独自の競争優位性をAIで確立したいと考える、意欲的な企業に最適なパートナーです。

(参照:株式会社Laboro.AI公式サイト)

⑪ 株式会社Ridge-i

株式会社Ridge-i(リッジアイ)は、AI・ディープラーニング技術と、様々な周辺技術(最適化計算、シミュレーション、ロボティクスなど)を組み合わせることで、複雑な社会課題やビジネス課題の解決を目指すテックカンパニーです。コンサルティングから開発、運用までを一気通貫で提供し、特に難易度の高いプロジェクトでその真価を発揮します。

同社の強みは、一つの技術に固執せず、課題解決のために最適な技術を柔軟に組み合わせる「マルチモーダルなアプローチ」です。例えば、ドローンで撮影した画像(画像認識)と地理情報データ(データ分析)を組み合わせてインフラの劣化診断を行ったり、衛星データと気象データを解析して需要予測の精度を高めたりといった実績があります。特に、製造業における外観検査、インフラ点検、メディア業界における映像解析、物流における配送ルート最適化など、多岐にわたる分野で成果を上げています。既存の技術の組み合わせでは解決が難しい、複合的でチャレンジングな課題に取り組みたい企業にとって、非常に頼りになる存在です。

(参照:株式会社Ridge-i公式サイト)

⑫ 株式会社STANDARD

株式会社STANDARDは、AI人材育成事業、AIコンサルティング事業、AIソリューション事業の3つを柱とし、企業のAI導入とDX推進を総合的に支援する企業です。東京大学松尾研究室の出身者を中心に設立され、アカデミックな知見とビジネス現場の実践力を兼ね備えている点が特徴です。

同社は、まず企業の経営層や事業責任者に対してAIで何ができるのかを啓蒙し、全社的なDX戦略の策定を支援することから始めます。その上で、現場のエンジニアやプランナーを対象とした人材育成プログラムを提供し、組織全体のAIリテラシー向上を図ります。そして、具体的な課題に対しては、同社のデータサイエンティストやエンジニアがAIモデルの開発・実装までを担います。このように、戦略立案(コンサルティング)、人材育成、実装(開発)という3つの要素を有機的に連携させることで、AIプロジェクトを一過性のものに終わらせず、持続的な企業価値向上に繋げることを目指しています。全社を挙げてDXに取り組みたい、体系的なアプローチでAI導入を成功させたいと考える企業に最適なパートナーです。

(参照:株式会社STANDARD公式サイト)

⑬ 株式会社ブレインパッド

株式会社ブレインパッドは、2004年の創業以来、データ活用のプロフェッショナルとして、企業のデータドリブン経営を支援し続けてきたパイオニア的存在です。長年にわたり蓄積してきた膨大なデータ分析のノウハウと実績が、同社のAI開発における最大の強みとなっています。

同社は、データマイニングや予測モデル構築、最適化アルゴリズムの開発を得意とし、特にマーケティング領域での顧客分析や需要予測、サプライチェーンにおける在庫最適化などで高い評価を得ています。特筆すべきは、単に高精度なAIモデルを開発するだけでなく、その分析結果から得られるインサイト(洞察)を、いかにしてビジネスアクションに繋げるかという点までを重視していることです。データサイエンティストとビジネスコンサルタントが密に連携し、クライアント企業のビジネス成果に徹底的にコミットします。また、自社開発のデータ活用プラットフォームやマーケティングツールも提供しており、これらを活用した統合的なソリューション提案も可能です。データに基づいた客観的で合理的な意思決定を企業文化として根付かせたいと考える企業にとって、これ以上ないパートナーと言えるでしょう。

(参照:株式会社ブレインパッド公式サイト)

⑭ TIS株式会社

TIS株式会社は、国内有数の大手システムインテグレーター(SIer)であり、その総合力と幅広い業界知識を活かしてAIソリューションを提供しています。金融、製造、流通、公共など、多岐にわたる業界の大手企業との長年の取引で培った業務ノウハウが、同社のAI開発の大きなアドバンテージとなっています。

同社の強みは、AI単体の開発に留まらず、既存の基幹システムや業務システムとの連携、大規模なインフラ構築、そして導入後の運用・保守までをワンストップで担える点にあります。AIを導入する際には、既存システムとのスムーズな連携が不可欠ですが、TISのような大手SIerであれば、その点の知見が豊富で、安定的かつセキュアなシステムインテグレーションが可能です。特に、決済データを用いた不正検知システムや、CRMと連携した顧客分析AIなど、ミッションクリティカルな領域でのAI活用において、その信頼性は高く評価されています。エンタープライズレベルの堅牢なAIシステムを構築したい、既存システムとの連携を含めて安心して任せたいと考える大企業にとって、有力な選択肢となります。

(参照:TIS株式会社公式サイト)

⑮ 株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズは、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」というミッションを掲げるユニークな企業です。介護・医療、HR、金融、ロボットなど、特に社会性の高い領域に注力し、独自のAIアルゴリズム開発とプロダクト・サービス提供を行っています。

同社の大きな特徴は、テキスト、画像、音声、センサーデータなど、複数の異なる種類のデータを統合的に解析する「マルチモーダルAI」技術に強みを持つことです。例えば、介護分野では、ケア記録のテキストデータとセンサーから得られるバイタルデータを組み合わせて、認知症の重症度を予測するAIを開発しています。また、各領域の専門家(医師、介護福祉士、人事コンサルタントなど)が社内に在籍しており、技術者と協働することで、現場のニーズに深く根差した、真に価値のあるAIソリューションを生み出しています。単なる業務効率化に留まらず、AI技術を通じてより良い社会の実現に貢献したいというビジョンを持つ企業にとって、共感できる点の多いパートナーとなるでしょう。

(参照:株式会社エクサウィザーズ公式サイト)

⑯ 株式会社Cinematorico

株式会社Cinematorico(シネマトリコ)は、少数精鋭のデータサイエンティストとエンジニアで構成されるAI開発の専門家集団です。一人ひとりが高い専門性を持ち、クライアントの困難な課題に対して、最先端の技術と深い洞察力で立ち向かいます。

同社は、特に自然言語処理、画像認識、レコメンドエンジン、検索技術といった領域で高度な技術力を誇ります。ビジネス課題を数学的な問題に落とし込み、最新の学術論文で提案されているような先鋭的なアルゴリズムを実装・カスタマイズして解決策を導き出すことを得意としています。大量のテキストデータから有益な情報を抽出するナレッジマイニングや、ユーザーの嗜好を精密に予測するパーソナライゼーションなど、高い精度が求められるAIモデルの開発で多くの実績があります。他社では解決できなかった難易度の高い課題や、研究開発(R&D)に近いレベルの高度なAI開発を求めている企業にとって、非常に魅力的な選択肢です。

(参照:株式会社Cinematorico公式サイト)

⑰ 株式会社VRAIN Solution

株式会社VRAIN Solution(ヴレインソリューション)は、日本の基幹産業である製造業に特化して、AIソリューションを提供する企業です。「日本のものづくりを、AIで次のステージへ。」をスローガンに、現場の課題解決に直結する実用的なAIシステムを開発・提供しています。

同社の主力ソリューションは、製造ラインにおける外観検査を自動化するAIシステムです。従来、人による目視検査に頼っていた作業をAIに置き換えることで、検査精度の向上と安定化、人手不足の解消に貢献します。熟練検査員の「匠の技」をディープラーニングで再現し、金属の傷や樹脂製品の異物混入など、多様な欠陥を高速かつ高精度に検出できます。また、産業用ロボットとAIを連携させたピッキングや仕分けの自動化など、FA(ファクトリーオートメーション)領域でのソリューションも展開しています。製造現場の生産性向上や品質改善といった、具体的かつ喫緊の課題をAIで解決したいと考えている製造業の企業にとって、最も頼りになるパートナーの一つです。

(参照:株式会社VRAIN Solution公式サイト)

⑱ 株式会社AppBrew

株式会社AppBrewは、コスメの口コミアプリ「LIPS」など、成功したコンシューマー向けサービスを自社で開発・運営している企業です。この自社サービス運営で培った、ユーザーインサイトの深い理解、UI/UXデザイン力、そして大規模データを扱う技術力が、同社のAI開発の基盤となっています。

同社のAI開発は、「ユーザーに愛されるプロダクトをいかに作るか」という視点が貫かれている点が特徴です。例えば、「LIPS」では、ユーザーの投稿画像から商品を特定する画像認識AIや、膨大な口コミデータとユーザーの行動履歴から最適な商品を推薦するレコメンドAIが活用されています。このように、AI技術を駆使してユーザー体験を向上させ、サービスのエンゲージメントを高めるノウハウが豊富です。BtoCサービスを展開する企業が、自社アプリやWebサイトにパーソナライゼーション機能や画像検索機能などを導入したい場合、AppBrewが持つグロースハックの知見とAI技術は大きな力となるでしょう。

(参照:株式会社AppBrew公式サイト)

⑲ 株式会社LIG

株式会社LIGは、ユニークなコンテンツマーケティングで知られるWeb制作会社ですが、システム開発やアプリケーション開発においても豊富な実績を持っています。Web制作で培ったデザイン力と企画力を活かし、使いやすく、ビジネス成果に繋がるAIソリューションのインテグレーションを得意としています。

同社のAI開発は、Webサイトや業務システムにAI機能を「組み込む」ことに主眼を置いています。例えば、Webサイトに高機能なAIチャットボットを導入して顧客対応を自動化したり、ECサイトにレコメンドエンジンを実装して売上を向上させたりといった、既存のデジタルアセットの価値を高めるような提案が中心です。ゼロから高度なAIアルゴリズムを開発するというよりは、Google Cloud AIやAWSなどの既存のAIサービスをうまく活用し、クライアントの課題に合わせてカスタマイズ・実装することに長けています。Webサイトのリニューアルやシステム改修に合わせてAIを導入したい、デザインや使いやすさも重視したいという企業にとって、バランスの取れた提案が期待できる会社です。

(参照:株式会社LIG公式サイト)

⑳ 株式会社SHIFT

株式会社SHIFTは、ソフトウェアの品質保証・テスト事業で業界トップクラスの実績を誇る企業です。年間2,000社以上のソフトウェア開発プロジェクトに携わる中で蓄積した、品質に関する膨大なデータとノウハウが、同社のユニークなAI開発の源泉となっています。

同社のAI開発は、「品質保証」という自社のコアコンピタンスと深く結びついています。 例えば、ソフトウェアのテスト工程を自動化・効率化するAIや、ソースコードや設計書から潜在的な不具合を予測するAIなどを開発しています。これにより、ソフトウェア開発全体の生産性向上と品質向上に貢献します。また、この品質保証の知見は、クライアントのAI開発プロジェクトにおいても活かされます。開発されたAIモデルが期待通りの性能を発揮するか、予期せぬ挙動をしないかといった「AIの品質」を厳しく評価・検証するサービスも提供しています。開発するAIシステムの品質や信頼性を特に重視する企業や、自社のソフトウェア開発プロセス自体をAIで改善したいと考える企業にとって、独自の価値を提供できるパートナーです。

(参照:株式会社SHIFT公式サイト)

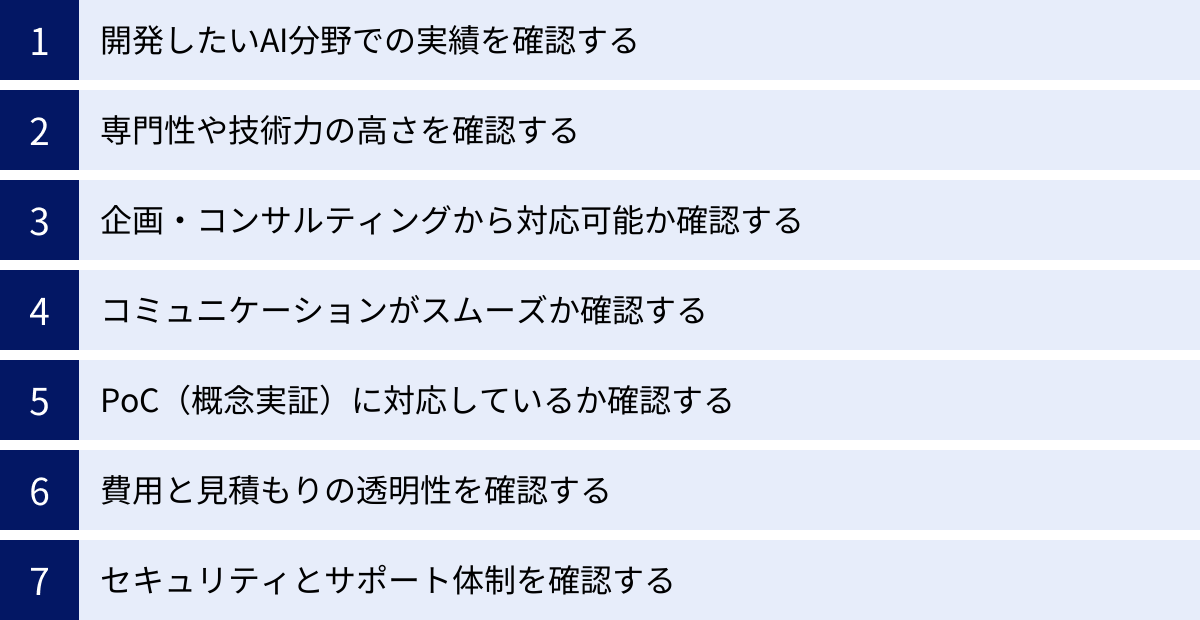

失敗しないAI開発会社の選び方【7つのポイント】

AI開発会社は数多く存在し、それぞれに強みや特徴があります。自社のプロジェクトを成功に導くためには、数ある選択肢の中から最適なパートナーを見極めることが不可欠です。ここでは、AI開発会社を選ぶ際に必ずチェックすべき7つの重要なポイントを解説します。

① 開発したいAI分野での実績を確認する

AIと一言で言っても、その技術領域は多岐にわたります。画像認識、自然言語処理、音声認識、予測分析、最適化など、自社が解決したい課題にはどの技術が必要なのかをまず明確にしましょう。その上で、検討している開発会社が、その特定の技術分野で豊富な開発実績を持っているかを必ず確認する必要があります。

例えば、工場の製品検査を自動化したいのであれば「画像認識」や「異常検知」の実績が重要です。顧客からの問い合わせ対応を効率化したいなら「自然言語処理」や「対話型AI」の実績が問われます。

会社の公式サイトにある「導入事例」や「開発実績」のページを詳しく読み込みましょう。ただし、具体的な企業名が出ている事例だけでなく、どのような業界の、どのような課題を、どのAI技術を使って解決したのか、そのプロセスや成果が具体的に記述されているかを確認することが大切です。類似業界・類似課題での実績があれば、自社のビジネスや特有の課題に対する理解が早く、プロジェクトがスムーズに進む可能性が高まります。

② 専門性や技術力の高さを確認する

AI技術は日進月歩で進化しており、昨日までの常識が今日には古くなっていることも珍しくありません。そのため、開発会社が常に最新の技術動向をキャッチアップし、それを実装できるだけの高い技術力を持っているかを見極めることが重要です。

技術力を測る指標としては、以下のような点が挙げられます。

- 在籍するエンジニアやデータサイエンティストの経歴・資格: AI関連の博士号取得者や、Kaggle(データ分析コンペティションプラットフォーム)での上位入賞者、著名な学会での論文発表経験者などが在籍しているか。

- 技術ブログや登壇実績: 会社として技術情報を積極的に発信しているか。エンジニアがカンファレンスなどで登壇している実績は、その分野での専門性が外部から認められている証拠です。

- 最先端技術への取り組み: 生成AI、マルチモーダルAI、強化学習といった新しい技術領域への取り組みや実績があるか。

- 特定の技術領域への特化: 幅広い分野を浅く手がける会社よりも、特定の分野に深く特化している会社の方が、その領域では高い専門性を持つ場合があります。

商談の際には、具体的な技術的アプローチについて質問してみるのも良い方法です。「この課題に対して、どのようなアルゴリズムの適用を検討しますか?その理由はなぜですか?」といった踏み込んだ質問をすることで、相手の技術的な引き出しの多さや思考の深さを測ることができます。

③ 企画・コンサルティングから対応可能か確認する

「AIで何かしたいが、具体的に何をすれば良いかわからない」という段階の企業も多いでしょう。そのような場合、単に言われたものを作るだけの開発会社ではなく、ビジネス課題の整理やAI活用の企画立案といった上流工程から伴走してくれるコンサルティング能力が求められます。

優れたAI開発会社は、まずクライアントのビジネスモデルや業務フローを深くヒアリングし、本質的な課題がどこにあるのかを突き止めます。そして、その課題を解決するためにAIが本当に最適な手段なのか、費用対効果は見合うのかといった点までを客観的に分析し、最適なソリューションを提案してくれます。

「AIありき」で話を進めるのではなく、ビジネスゴールを達成するための最適な手段としてAIを位置づけられる会社は信頼できます。初回の打ち合わせで、自社の事業内容や課題に対してどれだけ深く理解しようとしてくれるか、どのような質問をしてくるか、といった点に注目してみましょう。ビジネスサイドの人間と技術サイドの人間がスムーズに連携できる体制が整っているかも重要なポイントです。

④ コミュニケーションがスムーズか確認する

AI開発プロジェクトは、発注側と開発側が密に連携して進める必要があります。要件定義から開発、テスト、実装に至るまで、認識の齟齬が生まれないよう、円滑なコミュニケーションが不可欠です。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 担当者のレスポンス速度と質: 問い合わせや質問に対する返信が迅速かつ的確か。

- 専門用語の扱い: 難しい専門用語を多用するのではなく、こちらの理解度に合わせて平易な言葉で説明してくれるか。

- 報告・連絡・相談の体制: プロジェクトの進捗報告はどのような頻度・形式で行われるのか。定例会の設定や、チャットツール、プロジェクト管理ツールの活用など、具体的なコミュニケーションの仕組みが明確になっているか。

- 担当者との相性: プロジェクトを率いるプロジェクトマネージャーや窓口担当者と、ストレスなく意思疎通が図れるか。長期的なパートナーシップを築けそうか。

契約前に、実際にプロジェクトを担当する予定のメンバーと面談させてもらうことをおすすめします。人柄やコミュニケーションスタイルを直接確認することで、プロジェクト開始後のミスマッチを防ぐことができます。

⑤ PoC(概念実証)に対応しているか確認する

AI開発は不確実性の高いプロジェクトです。多額の投資をして本格的な開発に着手したものの、「期待した精度が出なかった」「実運用に乗せられなかった」という失敗は少なくありません。こうしたリスクを低減するために有効なのが、PoC(Proof of Concept:概念実証)です。

PoCとは、本格開発の前に、比較的小さなスコープと予算で「そのアイデア(AIモデル)が技術的に実現可能か」「ビジネス的に価値があるか」を検証する工程です。このPoCに対応している会社を選ぶことは非常に重要です。

PoCに対応している会社は、スモールスタートでリスクを管理しながらプロジェクトを進めるノウハウを持っています。PoCの段階で、「どのようなデータを、どれくらい用意すればよいか」「検証すべき仮説は何か」「成功の判断基準(KPI)をどう設定するか」といった点を明確に定義し、効率的に検証を進めてくれます。PoCの結果を踏まえて、本格開発に進むべきか、あるいは別のアプローチを検討すべきかを客観的に判断できるため、無駄な投資を避けることができます。

⑥ 費用と見積もりの透明性を確認する

AI開発は高額な投資になることが多いため、費用体系や見積もりの内容が明確で、透明性が高い会社を選ぶことが重要です。

見積もりを確認する際は、総額だけでなく、その内訳が詳細に記載されているかをチェックしましょう。「企画・コンサルティング費用」「データ収集・アノテーション費用」「モデル開発・学習費用」「システム実装費用」「運用・保守費用」など、各工程でどのような作業にどれくらいの工数(人月)と単価がかかるのかが明示されているべきです。

また、「準委任契約」か「請負契約」か、契約形態も確認が必要です。不確実性の高いPoCや研究開発フェーズでは、作業時間に対して費用が発生する「準委任契約」が多く、要件が固まった後のシステム実装フェーズでは、成果物の完成を約束する「請負契約」が選ばれる傾向にあります。

複数の会社から相見積もりを取り、費用感を比較検討することも忘れてはいけません。ただし、単に最も安い会社を選ぶのではなく、価格の根拠やサービス内容をしっかりと比較し、コストパフォーマンスが最も高いと判断できる会社を選びましょう。安すぎる見積もりは、エンジニアのスキルが低かったり、後から追加費用を請求されたりするリスクがあるため注意が必要です。

⑦ セキュリティとサポート体制を確認する

AI開発では、企業の機密情報や顧客の個人情報といった重要なデータを取り扱うことが多々あります。そのため、開発会社のセキュリティ体制が万全であるかを確認することは絶対条件です。

具体的には、

- 情報セキュリティ認証の取得状況: ISMS(ISO 27001)やプライバシーマークなどを取得しているか。

- データ管理体制: 預かったデータの取り扱いルール、アクセス権限の管理、保管場所の物理的・技術的なセキュリティ対策はどのようになっているか。

- NDA(秘密保持契約)の締結: プロジェクト開始前に、速やかにNDAを締結してくれるか。

また、AIシステムは開発して終わりではありません。リリース後の運用・保守フェーズも非常に重要です。AIモデルの精度は、市場環境やデータの変化によって時間とともに劣化する(モデルドリフト)ことがあるため、定期的な監視や再学習が必要です。

開発会社が提供するサポート体制について、以下の点を確認しましょう。

- 保守・運用サービスの範囲: 障害発生時の対応、定期的なモデルの精度モニタリング、再学習のサポートなどが含まれているか。

- サポートの料金体系: 月額固定か、インシデントごとの従量課金か。

- 内製化支援: 将来的に自社で運用できるよう、マニュアルの提供や技術的なトレーニングを行ってくれるか。

長期的な視点で安心してシステムを運用し続けるために、開発後のサポート体制までしっかりと見据えて会社を選ぶことが、AIプロジェクト成功の最後の鍵となります。

AI開発にかかる費用の相場

AI開発を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。AI開発の費用は、プロジェクトの目的、AIの種類、開発規模、データの有無など、様々な要因によって大きく変動します。ここでは、費用の内訳や種類別の相場、そしてコストを抑えるためのコツについて詳しく解説します。

AI開発費用の主な内訳

AI開発の費用は、主に「人件費」「データ関連費用」「インフラ・環境構築費用」の3つで構成されます。

| 費用項目 | 内容 | 費用の目安(プロジェクト全体に対する割合) |

|---|---|---|

| 人件費 | AIエンジニア、データサイエンティスト、プロジェクトマネージャーなどの専門人材の稼働費用。プロジェクトの大部分を占める。 | 60%~80% |

| データ関連費用 | AIの学習に必要なデータの収集、整形、アノテーション(教師データ作成)にかかる費用。 | 10%~20% |

| インフラ・環境構築費用 | AIモデルの学習や運用に必要なサーバー(GPUなど)、クラウドサービスの利用料、ソフトウェアライセンス料など。 | 10%~20% |

#### 人件費(エンジニア・データサイエンティスト)

AI開発費用の中で最も大きな割合を占めるのが人件費です。 AI開発には、高度なスキルを持つ専門人材が不可欠であり、その単価は一般的なシステム開発エンジニアよりも高くなる傾向があります。

- AIエンジニア/データサイエンティスト: AIモデルの設計、開発、学習、評価を担当します。スキルレベルにもよりますが、月額単価は100万円~200万円程度が相場です。特に、特定の分野で深い専門性を持つトップクラスの人材は、月額250万円以上になることもあります。

- プロジェクトマネージャー: プロジェクト全体の進捗管理、課題管理、クライアントとのコミュニケーションを担当します。月額単価は80万円~150万円程度です。

例えば、AIエンジニア2名とプロジェクトマネージャー1名が3ヶ月間稼働するプロジェクトの場合、人件費だけで(150万円×2名 + 100万円×1名)× 3ヶ月 = 1,200万円 といった計算になります。

#### データ関連費用

AI、特に機械学習モデルの性能は、学習に用いるデータの「質」と「量」に大きく依存します。そのため、データ関連の費用も無視できません。

- データ収集費用: AIの学習に必要なデータが自社にない場合、外部から購入したり、Webクローリングなどで収集したりする必要があります。データの種類や希少性によって費用は大きく異なります。

- アノテーション費用: AIに何を学習させるかを示す「教師データ」を作成する作業をアノテーションと呼びます。例えば、画像データに対して「これは犬」「これは猫」とタグ付けしていく作業です。これは非常に手間のかかる作業であり、専門のサービスに外注することも多く、データ量や作業の複雑さによっては数百万円以上かかることもあります。

#### インフラ・環境構築費用

AIモデル、特にディープラーニングモデルの学習には、膨大な計算処理能力が求められるため、高性能なインフラが必要です。

- GPUサーバー: 高速な計算処理が可能なGPU(Graphics Processing Unit)を搭載したサーバーの利用料です。自社で購入(オンプレミス)する場合は初期投資が数百万~数千万円かかることもあります。AWS、Google Cloud、Azureといったクラウドサービスを利用すれば、使った分だけの従量課金で済みますが、大規模な学習を行う場合は月額数十万~数百万円になることも珍しくありません。

- 各種ツール・ライセンス費用: 開発に使用するソフトウェア、データ分析ツール、AIプラットフォームなどのライセンス料も必要に応じて発生します。

AIの種類別の費用相場

開発するAIの種類によっても、費用は大きく異なります。以下に、代表的なAIの種類とその費用相場を示します。これはあくまで一般的な目安であり、要件の複雑さによって変動します。

| AIの種類 | 開発内容の例 | 費用相場 | 備考 |

|---|---|---|---|

| チャットボット | 定型的なQ&A対応、シナリオベースの対話 | 50万円~300万円 | パッケージ利用の場合は安価。独自開発や高度な自然言語処理を要する場合は高額になる。 |

| 画像認識AI | 製品の良品/不良品判定、特定の物体検出 | 300万円~1,500万円 | PoCで100万~300万円程度。高い精度が求められる場合や、学習データが大量に必要な場合は高額化する。 |

| 自然言語処理AI | 文章の要約、感情分析、テキスト分類 | 400万円~2,000万円以上 | 文脈理解や専門用語への対応など、難易度が高いほど費用は増大する。 |

| 予測AI | 売上予測、需要予測、株価予測 | 500万円~3,000万円以上 | 扱うデータの種類や変数の多さ、求められる予測精度によって大きく変動。継続的なモデル改善も必要。 |

| 最適化AI | 配送ルートの最適化、シフトスケジュールの作成 | 800万円~5,000万円以上 | 組み合わせ最適化問題など、数学的に非常に複雑な課題を解くため、高度な専門性と開発工数がかかる。 |

AI開発の費用を安く抑える3つのコツ

高額になりがちなAI開発ですが、工夫次第で費用を抑えることは可能です。

① 補助金や助成金を活用する

国や地方自治体は、企業のIT導入やDX推進を支援するために、様々な補助金・助成金制度を用意しています。AI開発も対象となるものが多く、これらを活用することで開発費用の一部を賄うことができます。

代表的なものに「IT導入補助金」や「ものづくり補助金」などがあります。年度によって制度内容や公募期間が異なるため、中小企業庁や各自治体のWebサイトで最新の情報を確認しましょう。開発会社によっては、補助金の申請サポートを行ってくれる場合もあります。

② 目的を明確にしスモールスタートする

「あれもこれもAIで自動化したい」と最初から大規模なシステムを目指すと、費用が膨大になり、失敗したときのリスクも大きくなります。 まずは、AIを導入する目的を絞り込み、「最も解決したい課題は何か」「最も費用対効果が高いのはどの業務か」を明確にすることが重要です。

その上で、前述のPoC(概念実証)を活用し、スモールスタートすることを強く推奨します。PoCで技術的な実現可能性とビジネス的な価値を低コストで検証し、確証が得られてから本格的な開発に移行することで、無駄な投資を避けることができます。

③ AI搭載のパッケージやSaaSを利用する

すべてのAIをゼロからオーダーメイドで開発する必要はありません。近年では、特定の業務に特化したAI機能を持つパッケージソフトウェアやSaaS(Software as a Service)が数多く提供されています。

例えば、チャットボットや、特定の業種向けの外観検査AI、CRMに搭載された顧客分析AIなどです。これらを利用すれば、自社で開発するよりもはるかに低コストかつ短期間でAIを導入できます。まずは自社の課題を解決できる既存のサービスがないかを探し、それで不十分な場合にのみ、カスタム開発を検討するという手順を踏むのが賢明です。

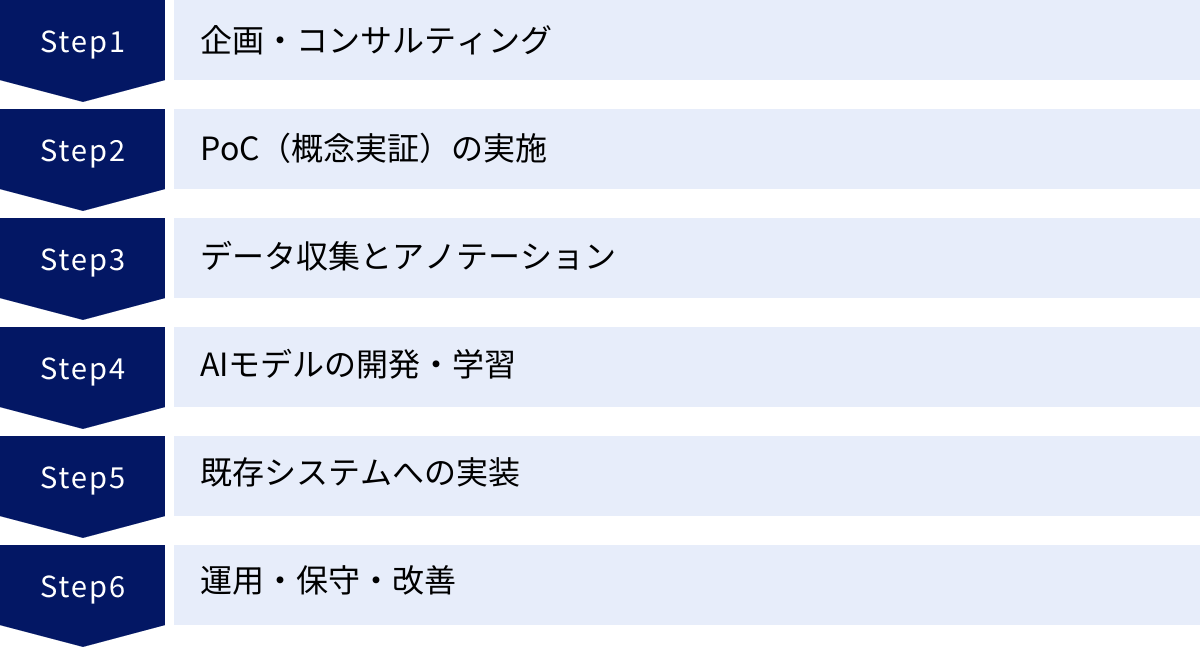

AI開発の基本的な流れ【6ステップ】

AI開発プロジェクトは、一般的なシステム開発とは異なる特有の工程を含みます。その全体像を理解しておくことは、開発会社との円滑なコミュニケーションやプロジェクト管理のために不可欠です。ここでは、AI開発の基本的な流れを6つのステップに分けて解説します。

① 企画・コンサルティング

すべてのプロジェクトは、「AIを使って何を達成したいのか」という目的を明確にすることから始まります。この最初のステップが、プロジェクト全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

開発会社はまず、クライアントのビジネスモデル、業務フロー、そして現状の課題について詳細なヒアリングを行います。

- 現状分析: 現在の業務プロセスはどうなっているか?どこにボトルネックがあるのか?

- 課題定義: 解決すべき最も重要な課題は何か?

- ゴール設定: AIを導入することで、どのような状態を目指すのか?(例:コストを30%削減する、問い合わせ対応時間を50%短縮する、予測精度を95%にするなど、具体的かつ測定可能な目標(KPI)を設定することが重要です)

この段階で、開発会社はAIが本当に最適な解決策なのか、費用対効果は見合うのかといった点も踏まえて、実現可能な企画を立案し、提案します。発注側は、自社のビジネスに関する情報をできるだけオープンに共有することが、より良い提案を引き出す鍵となります。

② PoC(概念実証)の実施

企画段階で立てた仮説が本当に正しいのか、技術的に実現可能なのかを検証するのがPoC(Proof of Concept:概念実証)のフェーズです。本格的な開発に入る前に、小規模なデータセットと限定的な機能でプロトタイプを作成し、AIモデルの性能やビジネス上の有効性を評価します。

PoCの主な目的は以下の通りです。

- 技術的実現性の検証: 提案されたAIアルゴリズムで、目標とする精度や性能が出せるかを確認する。

- ビジネス価値の検証: AIの導入によって、実際に業務効率が改善されるか、コストが削減できるかなど、ビジネス上の効果を測定する。

- 課題の洗い出し: 本格開発に進む上での技術的な課題や、必要なデータの種類・量などを具体的に把握する。

このステップを踏むことで、「開発したものの、全く使えない」という最悪の事態を回避し、プロジェクトのリスクを大幅に低減できます。PoCの結果が良好であれば本格開発へ進み、そうでなければ企画の見直しやアプローチの変更を検討します。

③ データ収集とアノテーション

AIモデル、特に機械学習やディープラーニングを用いるモデルの性能は、学習に使うデータの質と量に大きく左右されます。このステップでは、AIの「教科書」となるデータを準備します。

- データ収集: AIの目的に応じたデータを収集します。社内のデータベース、センサーログ、画像、テキスト文書など、様々なデータソースが考えられます。データが不足している場合は、外部から購入したり、新たに収集する仕組みを構築したりする必要があります。

- データクレンジング・前処理: 収集したデータには、欠損値、ノイズ、表記の揺れなどが含まれていることが多いため、これらをきれいに整形(クレンジング)し、AIが学習しやすい形式に加工(前処理)します。

- アノテーション: 監督あり学習の場合、データに対して「正解」を付与する作業(アノテーション)が必要です。例えば、猫の画像に「猫」というラベルを付けたり、顧客のレビュー文に「ポジティブ」「ネガティブ」といったタグを付けたりします。このアノテーションの品質が、AIの精度に直接影響するため、非常に重要な工程です。

④ AIモデルの開発・学習

いよいよAIモデルを構築する中心的な工程です。データサイエンティストやAIエンジニアが、これまでのステップで定義された要件と準備されたデータを用いて、AIモデルを開発・学習させます。

- モデルの選定: 課題の種類(分類、回帰、クラスタリングなど)に応じて、最適なアルゴリズム(例:ディープラーニングのCNN、RNN、決定木、SVMなど)を選定します。

- 学習の実行: 準備した学習用データを用いて、モデルにパターンを学習させます。この際、モデルの構造やパラメータ(ハイパーパラメータ)を調整し、最も性能が高くなるようにチューニングを繰り返します。大規模なモデルの場合、高性能なGPUサーバーを使って数日から数週間かけて学習を行うこともあります。

- モデルの評価: 学習が完了したモデルが、未知のデータ(テストデータ)に対してどれくらいの精度を発揮できるかを客観的に評価します。精度、再現率、適合率といった様々な指標を用いて、モデルが実用的なレベルに達しているかを確認します。目標とする精度に達しない場合は、再度モデルの選定やチューニング、あるいはデータの見直しに戻ります。

⑤ 既存システムへの実装

開発・評価が完了したAIモデルは、それ単体では価値を生みません。実際の業務で利用できるように、既存の業務システムやアプリケーションに組み込む(実装する)必要があります。

- API開発: AIモデルの機能を外部のシステムから呼び出せるように、API(Application Programming Interface)として整備します。

- システムインテグレーション: 既存の業務システム(例:CRM、ERP、生産管理システムなど)を改修し、開発したAIのAPIと連携させます。

- UI/UXの設計: ユーザーがAIの機能を直感的に使えるように、画面設計や操作フローをデザインします。AIの予測結果を分かりやすく可視化するダッシュボードなどもこの段階で作成されます。

このステップでは、AIエンジニアだけでなく、Webエンジニアやインフラエンジニアなど、多様なスキルを持つ人材の協力が必要となります。

⑥ 運用・保守・改善

AIシステムは、リリースして終わりではありません。ビジネス環境や市場の変化、ユーザーの行動パターンの変化などにより、時間の経過とともにAIモデルの精度が低下する「モデルドリフト」と呼ばれる現象が発生することがあります。そのため、継続的な運用・保守が不可欠です。

- 性能モニタリング: AIモデルの予測精度やシステムの稼働状況を常に監視します。

- 再学習(追加学習): 新たに蓄積されたデータを使って、定期的にAIモデルを再学習させ、性能を維持・向上させます。

- 改善: ユーザーからのフィードバックやモニタリング結果を基に、AIモデルやシステムの機能改善を継続的に行います。

AIを「育てる」という視点を持ち、開発会社と長期的なパートナーシップを築いて、この運用・改善のサイクルを回していくことが、AI活用の価値を最大化する上で極めて重要です。

そもそもAI開発とは

近年、AI(人工知能)という言葉を耳にしない日はないほどですが、その実態を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。AI開発とは、一言で言えば「人間が持つ知的な能力(学習、推論、認識、判断など)をコンピュータプログラムによって実現するための技術開発」のことです。ここでは、AI開発によって何ができるのか、そしてその中核をなす「機械学習」と「ディープラーニング」の違いについて、基礎から分かりやすく解説します。

AI開発で実現できること

AI技術は様々な分野に応用されており、私たちのビジネスや生活を大きく変える可能性を秘めています。代表的な応用分野と、それによって実現できることを紹介します。

#### 画像認識

画像認識は、AIが画像や動画に何が写っているのかを人間のように識別する技術です。特にディープラーニングの登場によって精度が飛躍的に向上し、多くの分野で実用化が進んでいます。

- 具体例1:製造業での外観検査

工場の生産ラインを流れる製品の画像をAIが瞬時に解析し、傷や汚れ、異物混入といった不良品を自動で検出します。これにより、人による目視検査の負担軽減、検査精度の向上、24時間稼働が可能になります。 - 具体例2:店舗での顧客分析

店舗に設置したカメラの映像から、来店客の年齢層、性別、動線などを分析します。これにより、効果的な商品陳列や店舗レイアウトの改善に繋げることができます。 - 具体例3:医療分野での画像診断支援

レントゲン写真やCTスキャン画像から、病変の疑いがある箇所をAIが検出します。医師の診断をサポートし、見落としを防ぐ助けとなります。

#### 音声認識

音声認識は、人間が発した音声データをテキストデータに変換する技術です。スマートスピーカーやスマートフォンの音声アシスタントでお馴染みの技術です。

- 具体例1:議事録の自動作成

会議中の発言をAIがリアルタイムでテキスト化し、議事録作成の手間を大幅に削減します。誰が何を話したかを話者分離する技術も進化しています。 - 具体例2:コールセンターでの応対分析

顧客とオペレーターの通話内容をすべてテキスト化し、その内容を分析します。これにより、クレームの予兆検知、応対品質の評価、FAQの自動生成などが可能になります。 - 具体例3:音声入力システム

キーボードを使わずに、話すだけで文章を入力できるシステムです。手が離せない作業中や、PC操作が苦手な人でも簡単に情報入力ができます。

#### 自然言語処理

自然言語処理(NLP:Natural Language Processing)は、人間が日常的に使っている言葉(自然言語)をコンピュータに処理・理解させる技術です。テキストデータから意味を抽出し、様々なタスクに応用されます。

- 具体例1:AIチャットボット

ユーザーからの自由な文章での問い合わせに対し、AIがその意図を汲み取って適切な回答を自動生成します。24時間365日、顧客対応が可能になります。 - 具体例2:文章の要約・分類

大量のニュース記事や報告書の中から、重要な部分だけを抽出して自動で要約を作成したり、内容に応じて「経済」「スポーツ」「政治」といったカテゴリに自動で分類したりします。 - 具体例3:感情分析

SNSの投稿や商品レビューといったテキストデータから、その文章が「ポジティブ」「ネガティブ」「ニュートラル」のいずれであるかを判定します。自社製品の評判分析やマーケティング戦略の立案に活用されます。

#### 予測・最適化

予測・最適化は、過去の膨大なデータからパターンを学習し、未来の数値を予測したり、最も効率的な選択肢を見つけ出したりする技術です。

- 具体例1:需要予測

過去の販売実績、天候、イベント情報といった様々なデータを基に、将来の商品需要を高い精度で予測します。これにより、過剰在庫や品切れを防ぎ、サプライチェーンを効率化できます。 - 具体例2:金融分野での与信スコアリング

個人の属性情報や過去の取引履歴などから、その人の信用度をスコア化し、融資の可否や金利の決定を支援します。 - 具体例3:配送ルートの最適化

複数の配送先に荷物を届ける際に、交通状況や配達時間指定などを考慮して、最も短い時間や距離で回れる最適なルートをAIが瞬時に計算します。

#### 異常検知

異常検知は、平常時のデータパターンを学習し、それとは異なる「いつもと違う」振る舞いを検出する技術です。

- 具体例1:工場の設備予知保全

機械の振動、温度、音といったセンサーデータを常に監視し、故障に繋がる可能性のある微細な異常を早期に検知します。これにより、突然の設備停止を防ぎ、計画的なメンテナンスが可能になります。 - 具体例2:クレジットカードの不正利用検知

ユーザーの普段の購買パターンとは異なる、高額な決済や海外での利用といった異常な取引をリアルタイムで検知し、不正利用を未然に防ぎます。

機械学習とディープラーニングの違い

AI開発の文脈でよく登場するのが「機械学習」と「ディープラーニング」という言葉です。これらは混同されがちですが、その関係性は明確です。

AI(人工知能)という大きな概念の中に、機械学習(Machine Learning)という一つの実現手法があり、さらにその機械学習の一手法としてディープラーニング(深層学習)が存在する、という入れ子構造になっています。

- 機械学習(Machine Learning)

機械学習は、人間が明示的にルールをプログラムするのではなく、コンピュータがデータの中から自動的にパターンやルールを「学習」し、それに基づいて識別や予測を行う技術の総称です。

例えば、スパムメールを判定する際、従来のプログラミングでは「『儲かる』という単語が含まれていたらスパム」といったルールを人間が一つ一つ設定していました。しかし、機械学習では、大量のスパムメールと正常なメールをコンピュータに読み込ませることで、「どのような特徴を持つメールがスパムである可能性が高いか」というルールをコンピュータ自身に学習させます。 - ディープラーニング(深層学習)

ディープラーニングは、機械学習の中でも特に人間の脳の神経回路網(ニューラルネットワーク)を模した、多層的な構造を持つアルゴリズムです。この「深い(Deep)」層構造によって、データの中に存在する非常に複雑で抽象的な特徴量を、コンピュータが自律的に発見・学習できるのが最大の特徴です。

従来の機械学習では、データからどのような特徴量(例えば、画像から「輪郭」や「色」など)を抽出するかを人間がある程度設計する必要がありました。しかし、ディープラーニングでは、AIがデータ(例えば、大量の猫の画像)を見るだけで、「猫らしさ」を定義する特徴量を自ら階層的に学習していきます。 この能力により、画像認識や音声認識、自然言語処理といった分野で、従来の機械学習の手法を遥かに凌ぐ、劇的な性能向上を達成しました。現代のAI技術のブレークスルーは、このディープラーニングによってもたらされたと言えます。

まとめると、AI開発とは、これらの機械学習やディープラーニングといった技術を駆使して、ビジネスや社会の様々な課題を解決するシステムを構築することなのです。

AI開発を外注するメリットとデメリット

AI開発を自社で行う(内製化する)か、専門の会社に外注するかは、多くの企業が直面する重要な経営判断です。それぞれに利点と欠点がありますが、ここではAI開発を外注することに焦点を当て、そのメリットとデメリットを詳しく解説します。

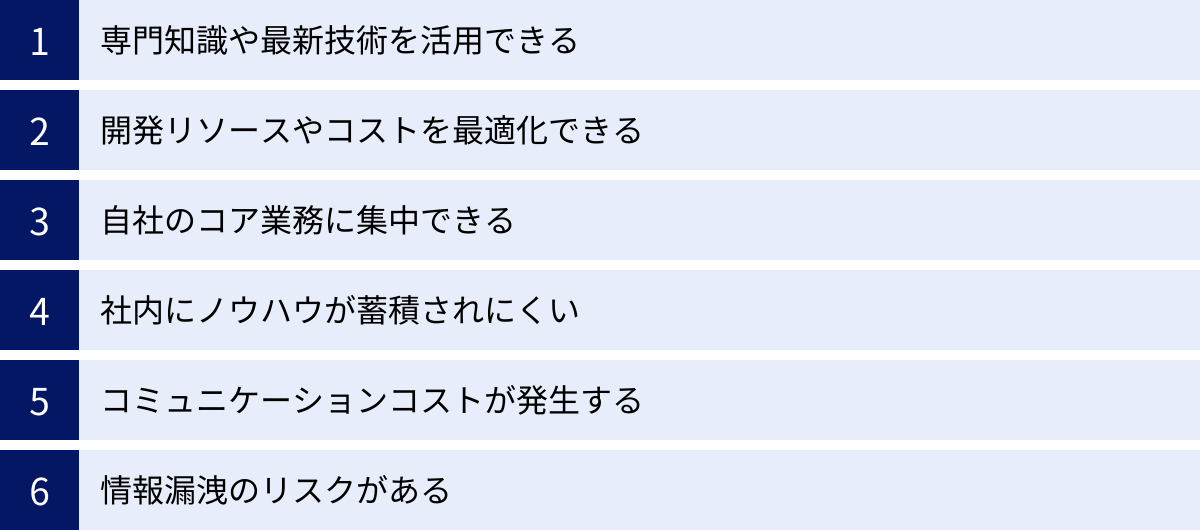

AI開発を外注する3つのメリット

専門知識を持つ外部のパートナーに開発を委託することは、特にAI導入の初期段階において多くのメリットをもたらします。

① 専門知識や最新技術を活用できる

AI開発には、機械学習、ディープラーニング、データサイエンス、統計学といった高度で専門的な知識が不可欠です。また、AI技術は日進月歩で進化しており、常に最新の論文や技術トレンドを追い続ける必要があります。

自社でこれらの専門知識を持つ人材を育成・採用するには、膨大な時間とコストがかかります。 特に優秀なAIエンジニアやデータサイエンティストは世界的に需要が高く、採用競争も激化しています。

外注することで、AI開発会社が抱えるトップクラスの専門家チームの知見を、すぐに自社のプロジェクトに活用できます。 彼らは数々のプロジェクト経験から得たノウハウや、最新の技術動向を熟知しており、自社だけで開発するよりも高品質で高性能なAIを、より短期間で開発できる可能性が高まります。これは、外注がもたらす最大のメリットと言えるでしょう。

② 開発リソースやコストを最適化できる

AI開発プロジェクトを内製化する場合、専門人材の採用・育成コストだけでなく、高性能なGPUサーバーの購入費用や、開発環境の構築・維持費用といった多額の初期投資(CAPEX)が必要になります。

一方、外注すれば、これらのリソースを自社で抱える必要がありません。 開発費用はプロジェクト単位での支払い(OPEX)となるため、初期投資を大幅に抑制できます。必要な時に、必要な分だけ専門家のリソースを活用できるため、コストの最適化が図れます。

また、AI開発の需要はプロジェクトによって変動します。常に開発案件があるわけではない場合、内製チームを抱えていると、案件がない期間も人件費が発生し続けてしまいます。外注であれば、プロジェクトの終了とともにコストも発生しなくなるため、ビジネスの状況に応じて柔軟にリソースを調整できるという利点もあります。

③ 自社のコア業務に集中できる

多くの企業にとって、AI開発そのものが本業(コア業務)ではありません。本業は、製品の製造・販売であったり、サービスの提供であったりするはずです。

慣れないAI開発に自社のリソースを割くことは、本来注力すべきコア業務への集中を妨げ、結果として企業全体の生産性を低下させてしまう恐れがあります。

専門的で複雑なAI開発はプロフェッショナルである外部の会社に任せ、自社の社員は顧客との関係構築や、新サービスの企画、マーケティングといった、自社ならではの強みが活かせるコア業務に集中する。 このような役割分担を行うことで、企業全体の競争力を高めることができます。AIはあくまでコア業務を強化・効率化するための「手段」であると位置づけ、その手段の調達を外部に委託するのは、非常に合理的な経営判断です。

AI開発を外注する際のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、外注には注意すべきデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが重要です。

- 社内にノウハウが蓄積されにくい

開発プロセスを完全に外部に依存してしまうと、プロジェクトが終了した後に、自社にはAIに関する技術や知見がほとんど残らないという事態に陥りがちです。これでは、開発したAIシステムの運用・改善や、将来の新たなAIプロジェクトを自社主導で進めることが困難になります。

【対策】: 開発会社を選ぶ際に、技術移転や内製化支援に積極的な会社を選びましょう。プロジェクトに自社の担当者を積極的に関与させ、定例会や勉強会を通じて、意識的にノウハウを吸収する姿勢が重要です。 - コミュニケーションコストが発生する

社内チームであれば阿吽の呼吸で進められることも、外部の会社との間では、仕様の伝達や進捗の確認など、丁寧なコミュニケーションが不可欠です。認識の齟齬が生まれると、手戻りが発生し、時間やコストのロスに繋がります。

【対策】: プロジェクトの初期段階で、コミュニケーションのルール(定例会の頻度、使用ツール、報告フォーマットなど)を明確に定めておきましょう。また、自社のビジネスや業務内容を正確に伝えるためのドキュメントを事前に準備しておくことも有効です。 - 情報漏洩のリスクがある

AI開発では、企業の機密情報や個人情報といった重要なデータを開発会社に預ける必要があります。そのため、情報漏洩のリスクは常に考慮しなければなりません。

【対策】: 契約前に、開発会社のセキュリティ体制(ISMS認証の有無など)を必ず確認し、厳格な秘密保持契約(NDA)を締結しましょう。データの受け渡し方法やアクセス権限の管理についても、具体的な運用ルールを双方で合意しておくことが不可欠です。 - コントロールが難しい場合がある

開発の実作業は外部で行われるため、プロジェクトの進捗や品質を直接コントロールすることが難しい側面があります。開発がブラックボックス化してしまい、問題の発見が遅れるリスクもあります。

【対策】: プロジェクト管理ツールを共有し、進捗状況をリアルタイムで可視化できるようにしましょう。また、定期的にデモを行ってもらい、開発中のシステムを実際に触って確認する機会を設けることが重要です。

これらのデメリットは、信頼できるパートナーを選び、発注側も主体的にプロジェクトに関与することで、十分に克服可能です。外注を「丸投げ」と捉えるのではなく、「専門家との協業」と捉える姿勢が成功の鍵となります。

AI開発に関するよくある質問

AI開発を初めて検討する際には、多くの疑問や不安が浮かぶものです。ここでは、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

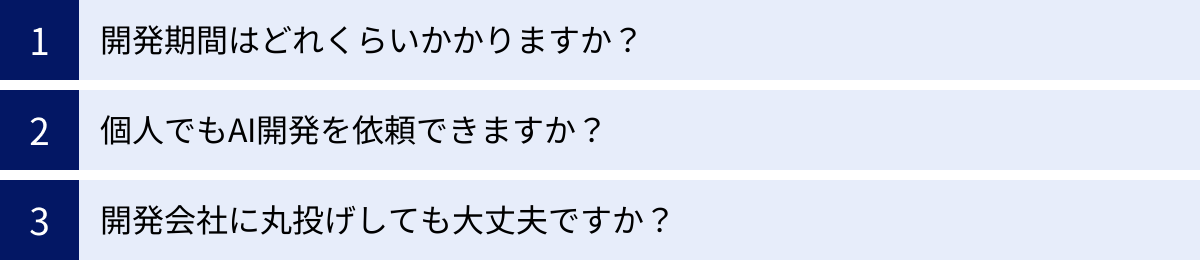

Q. 開発期間はどれくらいかかりますか?

A. AI開発の期間は、プロジェクトの規模や複雑さによって大きく異なりますが、一般的には「PoC(概念実証)に2~3ヶ月」、「本格開発から実装までに6ヶ月~1年程度」が一つの目安となります。

開発期間を左右する主な要因は以下の通りです。

- 課題の難易度: 前例のない複雑な課題に取り組む場合や、非常に高い精度が求められる場合は、試行錯誤に時間がかかり、期間は長くなる傾向があります。

- データの準備状況: AIの学習に必要なデータが既に整理された形で存在するか、それとも収集やアノテーションから始めなければならないかで、期間は大きく変わります。データ準備だけで数ヶ月を要することも珍しくありません。

- 開発範囲: AIモデルの開発だけでなく、それと連携する周辺システム(Webアプリケーション、業務システムなど)も同時に開発する場合は、その分期間が長くなります。

最も重要なのは、PoC(概念実証)のフェーズを設けることです。PoCを通じて、短期間(2~3ヶ月)で技術的な実現可能性やビジネス価値を検証することで、その後の本格開発のスコープや期間の予測精度を高めることができます。いきなり大規模な開発を始めるのではなく、段階的にプロジェクトを進めることが、結果的に期間の短縮とリスクの低減に繋がります。

Q. 個人でもAI開発を依頼できますか?

A. 結論から言うと、個人でもAI開発を依頼することは可能ですが、いくつかのハードルがあります。

多くのAI開発会社は、主に法人を対象としたBtoBビジネスを展開しており、プロジェクトの規模も数百万~数千万円単位になることが一般的です。そのため、個人からの依頼を受け付けていない会社も少なくありません。

しかし、中には比較的小規模なプロジェクトに対応してくれる会社や、フリーランスのAIエンジニアに直接依頼するという選択肢もあります。

- 開発会社に依頼する場合: まずは会社の公式サイトで、個人からの依頼に対応可能かを確認しましょう。対応可能な場合でも、法人と同様に、解決したい課題、目的、予算、保有データなどを明確に伝える必要があります。「面白いアイデアがあるので形にしたい」といった漠然とした依頼では、話を進めるのが難しいでしょう。

- フリーランスに依頼する場合: クラウドソーシングサイトなどを活用して、個人のAIエンジニアを探す方法もあります。開発会社に依頼するよりも費用を抑えられる可能性がありますが、エンジニアのスキルや実績の見極め、プロジェクト管理などをすべて自分で行う必要があります。

個人で依頼する場合、特に予算と目的の明確化が重要です。 どのようなAIを作りたいのか、そのためにどれくらいの予算を準備できるのかを具体的に整理した上で、相談してみることをおすすめします。

Q. 開発会社に丸投げしても大丈夫ですか?

A. 絶対にやめるべきです。AI開発を開発会社に「丸投げ」すると、プロジェクトは高い確率で失敗に終わります。

AI開発は、一般的なシステム開発以上に、発注側と開発側の密な連携と協業が求められるプロジェクトです。その理由は以下の通りです。

- ビジネス課題の深い理解が不可欠なため: AIはあくまでビジネス課題を解決するための「手段」です。どのような課題を、なぜ解決したいのか、その背景にあるビジネスの文脈を最もよく知っているのは発注側であるあなた自身です。この情報共有が不十分だと、技術的に優れていても、全く役に立たないAIが出来上がってしまいます。

- AIの「教師」は発注側であるため: AIに何を学習させるか、その判断基準(ドメイン知識)を持っているのは、現場の業務を熟知している発注側の担当者です。例えば、不良品を検知するAIを作る場合、「何が不良品で、何が正常品なのか」という基準を教えられるのは、開発会社のエンジニアではなく、工場の熟練者です。この「教師」としての役割を発注側が放棄すると、AIは正しい学習ができません。

- 仕様変更や軌道修正が頻繁に発生するため: AI開発は不確実性が高く、開発途中で「期待した精度が出ない」「別のデータが必要になった」といった予期せぬ事態が発生します。その際に、プロジェクトの方向性を再定義し、意思決定を下すのは発注側の重要な役割です。

AI開発を成功させるためには、開発会社を「下請け業者」ではなく「共に課題解決を目指すパートナー」と捉え、自社の担当者もプロジェクトチームの一員として主体的に関与することが不可欠です。 定例会への積極的な参加、迅速なフィードバック、社内調整など、発注側に求められる役割は決して小さくないことを理解しておく必要があります。

まとめ

本記事では、2024年最新のおすすめAI開発会社20選から、失敗しない選び方の7つのポイント、費用の相場、開発の基本的な流れ、そしてAI開発の基礎知識に至るまで、網羅的に解説してきました。

AI開発はもはや一部の先進企業だけのものではなく、あらゆる業界・規模の企業にとって、ビジネスを成長させるための強力な武器となり得ます。しかし、その導入を成功させるためには、信頼できる技術パートナーの存在が不可欠です。

AI開発会社を選ぶ際に最も重要なことは、自社のビジネス課題や目的を明確にし、それに合致した実績と専門性を持つ会社を見極めることです。 記事中で紹介した7つの選び方のポイント(①実績、②技術力、③コンサルティング能力、④コミュニケーション、⑤PoC対応、⑥費用の透明性、⑦セキュリティ・サポート)を参考に、複数の会社を比較検討してみてください。

また、AI開発は高額な投資になる可能性がありますが、補助金の活用やスモールスタート(PoC)といった工夫で、リスクとコストをコントロールすることが可能です。最初から完璧なシステムを目指すのではなく、まずは最も費用対効果の高い課題に絞って着手することをおすすめします。

そして何よりも、開発会社に「丸投げ」するのではなく、自社もプロジェクトの当事者として主体的に関与し、パートナーと二人三脚でゴールを目指す姿勢が、AIプロジェクトを成功に導く最大の鍵となります。

この記事が、あなたの会社のAI導入に向けた第一歩となり、最適なパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。まずは自社の課題を整理し、気になる開発会社に問い合わせてみることから始めてみましょう。