現代のビジネス環境は、市場のニーズが目まぐるしく変化し、新しいテクノロジーが次々と登場するなど、予測不可能な状況が続いています。このような不確実性の高い時代において、従来の計画重視の開発手法だけでは、変化のスピードに対応しきれなくなってきました。そこで注目を集めているのが「アジャイル開発」です。

アジャイル開発は、単なる開発手法の一つではなく、変化に柔軟に対応し、顧客にとっての価値を最大化するための考え方や文化そのものを指します。短いサイクルで開発とフィードバックを繰り返すことで、プロダクトの方向性を常に最適化し、ユーザーに本当に求められるものを提供し続けることを目指します。

この記事では、アジャイル開発の基本的な概念から、従来のウォーターフォール開発との違い、具体的なメリット・デメリット、代表的な手法、そして成功させるためのポイントまで、初心者の方にも分かりやすく、網羅的に解説します。これからアジャイル開発を学びたい方、導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

アジャイル開発とは

アジャイル開発は、現代のソフトウェア開発において主流となりつつあるアプローチの一つです。しかし、その本質を理解するためには、まず言葉の意味や基本的な考え方、そしてその根底にある哲学を知ることが重要です。ここでは、アジャイル開発の核心に迫ります。

アジャイル(Agile)の言葉の意味

「アジャイル(Agile)」という英単語は、もともと「素早い」「機敏な」「頭の回転が速い」といった意味を持ちます。この言葉が示す通り、アジャイル開発は、変化に対して俊敏に対応し、迅速に価値を提供することを最大の特徴とする開発アプローチです。

従来の開発手法が、最初に立てた壮大な計画を忠実に実行することを目指すのに対し、アジャイル開発は、先の見えない状況の中でも、小さな成功を積み重ねながら、素早く学習し、方向性を修正していくことを重視します。この「機敏さ」こそが、アジャイルという名の由来であり、その思想の根幹をなしているのです。

アジャイル開発の基本的な考え方

アジャイル開発は、特定の決まった手順を指すものではなく、一連の価値観や原則に基づいた開発アプローチの総称です。その最も基本的な考え方は、「反復(イテレーション)」と「協調」に集約されます。

従来の多くの開発手法、特にウォーターフォール開発では、「要求定義→設計→実装→テスト」といった工程を順番に進めていきます。一度次の工程に進むと、前の工程に戻ることは原則として想定されていません。これは、まるで滝の水が上流に戻れないのに似ていることから、その名がつけられました。

一方、アジャイル開発では、開発するソフトウェア全体を「機能」という小さな単位に分割します。そして、その機能単位で「計画→設計→実装→テスト」という一連のサイクルを、1週間から4週間程度の短い期間(これを「イテレーション」または「スプリント」と呼びます)で何度も繰り返します。

この短いサイクルを繰り返すことには、いくつかの重要な目的があります。

第一に、動くソフトウェアを早期に、そして継続的に提供することです。各イテレーションの終わりには、実際に動作するソフトウェアの一部が完成します。これにより、開発チームだけでなく、顧客やユーザーも早い段階で成果物を確認でき、具体的なフィードバックを返すことが可能になります。

第二に、変化への柔軟な対応です。市場のニーズ、競合の動向、新しい技術の登場など、ソフトウェア開発を取り巻く環境は常に変化します。アジャイル開発では、イテレーションごとに計画を見直す機会があるため、予期せぬ仕様変更や新たな要求にも柔軟に対応できます。これは、最初に立てた計画通りに進めることを重視するウォーターフォール開発との大きな違いです。

そして第三に、顧客やステークホルダーとの密な協調です。アジャイル開発では、開発チームとビジネスサイド(顧客やプロダクトマネージャーなど)が一体となってプロジェクトを進めることを重視します。定期的なミーティングやデモンストレーションを通じて、常にコミュニケーションを取り、認識の齟齬をなくし、プロダクトが本当に目指すべき方向性を見失わないようにします。

このように、小さな単位で開発とフィードバックのサイクルを高速で回し、顧客との協調を通じて、変化に機敏に対応しながらプロダクトの価値を最大化していくこと。これがアジャイル開発の基本的な考え方です。

アジャイルソフトウェア開発宣言と12の原則

アジャイル開発の思想を理解する上で欠かせないのが、2001年に提唱された「アジャイルソフトウェア開発宣言」です。これは、著名なソフトウェア開発者17名が集まり、従来の重厚な開発プロセスに代わる、より軽量で効果的な開発方法の原則をまとめたものです。この宣言は、アジャイル開発の根本的な価値観を示しています。

アジャイルソフトウェア開発宣言の4つの価値観

宣言では、以下の4つの価値観が掲げられています。左側の項目を、右側の項目よりも重視するという意味です。

- プロセスやツールよりも個人と対話を

これは、どんなに優れたプロセスやツールを導入しても、最終的にソフトウェアを作るのは「人」であるという考え方です。メンバー間の活発な対話や協力こそが、優れたソフトウェアを生み出す原動力であると位置づけています。形式的な手続きやドキュメント作成に時間を費やすよりも、顔を合わせて話し合い、問題を解決することを優先します。 - 包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを

詳細で網羅的な仕様書を作成することに膨大な時間をかけるのではなく、実際に動作するソフトウェアを早期に提供することに価値を置きます。動くソフトウェアこそが進捗を測る最も確実な指標であり、顧客からの具体的なフィードバックを得るための最良のツールであると考えられています。もちろんドキュメントが不要というわけではなく、必要最小限のドキュメントは作成しますが、ドキュメント作成そのものが目的化することを戒めています。 - 契約交渉よりも顧客との協調を

最初に厳密な契約を結び、それに縛られるのではなく、プロジェクトを通じて顧客と継続的に協力し合う関係を築くことを重視します。ビジネス環境が変化する中で、顧客の要求が変わるのは当然のことです。その変化を敵対的に捉えるのではなく、パートナーとして共にプロダクトの価値を高めていく姿勢が求められます。 - 計画に従うことよりも変化への対応を

初期に立てた詳細な計画を遵守することよりも、開発の過程で明らかになる様々な変化(技術的な課題、市場の動向、顧客の新たな要望など)に柔軟に対応することに価値を置きます。計画はあくまで現時点での予測であり、絶対的なものではありません。変化を歓迎し、それをプロダクトをより良くする機会として捉えることが、アジャイル開発の神髄です。

参照:アジャイルソフトウェア開発宣言

アジャイル開発の12の原則

この4つの価値観をさらに具体化したものが「12の原則」です。これらは、アジャイルな開発を実践するための行動指針となります。

- 顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供します。

- 要求の変更はたとえ開発の後半であっても歓迎します。

- 動くソフトウェアを、2-3週間から2-3ヶ月というできるだけ短い時間間隔でリリースします。

- ビジネス側の人と開発者は、プロジェクトを通して毎日一緒に働かなければなりません。

- 意欲に満ちた人々を集めてプロジェクトを構成し、環境と支援を与え、仕事が成し遂げられると信じて任せます。

- 情報を伝える最も効率的で効果的な方法は、顔を合わせて話をすることです。

- 動くソフトウェアこそが進捗の最も重要な尺度です。

- アジャイル・プロセスは持続可能な開発を促進します。一定のペースを継続的に維持できるようにしなければなりません。

- 技術的卓越性と優れた設計に対する不断の注意が機敏さを高めます。

- シンプルさ(ムダなく作れる量を最大限にすること)が本質です。

- 最良のアーキテクチャ・要求・設計は、自己組織的なチームから生み出されます。

- チームは、どうすればもっと効率的になれるかを定期的に振り返り、それに基づいて自分たちのやり方を調整します。

これらの原則は、顧客中心主義、迅速なフィードバックサイクル、チームの自律性と協調、そして継続的な改善といった、アジャイル開発の核心的な要素を具体的に示しています。

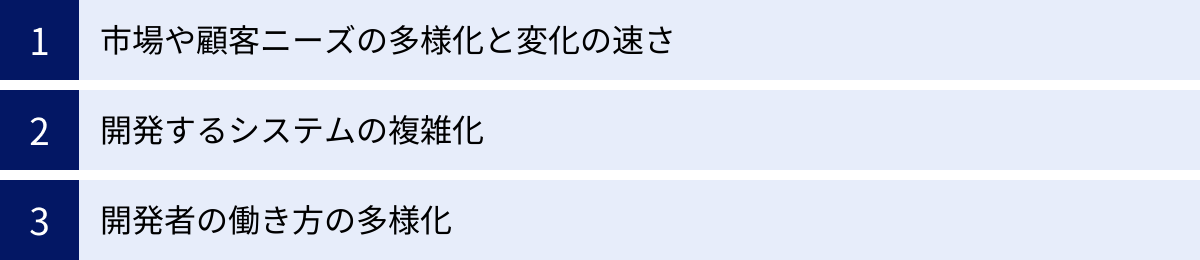

アジャイル開発が注目される背景

アジャイル開発は、2001年の「アジャイルソフトウェア開発宣言」によってその理念が明文化されましたが、なぜ今、これほどまでに多くの企業や組織で採用され、注目を集めているのでしょうか。その背景には、現代のビジネス環境や社会が抱える、いくつかの大きな変化が存在します。

市場や顧客ニーズの多様化と変化の速さ

現代社会を表現する言葉として「VUCA(ブーカ)」という言葉がよく使われます。これは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取ったもので、現代が予測困難で変化の激しい時代であることを示しています。

このVUCAの時代において、特に顕著なのが市場や顧客ニーズの変化です。スマートフォンの普及により、誰もがいつでもインターネットに接続できるようになり、SNSを通じて情報が瞬時に拡散されるようになりました。これにより、トレンドの移り変わりはかつてないほど速くなり、顧客の価値観やライフスタイルも急速に多様化・細分化しています。

このような環境下で、従来のウォーターフォール開発のような、数ヶ月から数年がかりで大規模なシステムを開発する手法は、リスクが非常に高くなります。なぜなら、開発が完了し、製品をリリースする頃には、市場の状況や顧客が求めているものが、開発開始当初の想定とは全く異なっている可能性があるからです。時間をかけて完璧な製品を作ったつもりが、誰にも使われない「無駄なもの」になってしまうのです。

この問題を解決するために、アジャイル開発のアプローチが求められるようになりました。アジャイル開発では、短いサイクルで開発とリリースを繰り返します。まずは、製品の核となる最小限の機能(MVP:Minimum Viable Product)を素早く市場に投入し、実際のユーザーからのフィードバックを得ます。そして、そのフィードバックを元に、次に開発すべき機能の優先順位を判断し、改善を重ねていきます。

このプロセスにより、企業は常に市場や顧客の最新のニーズを捉え、プロダクトを正しい方向へと軌道修正し続けることができます。変化を脅威ではなく、プロダクトをより良くするための機会として捉えるアジャイル開発の思想は、まさにこの変化の速い時代に最適なアプローチなのです。

開発するシステムの複雑化

テクノロジーの進化に伴い、私たちが開発するソフトウェアやシステムもまた、ますます複雑になっています。かつては単体で動作するシンプルなアプリケーションが主流でしたが、現代のシステムは、以下のような多くの要素が複雑に絡み合っています。

- クラウドコンピューティング: AWS、Google Cloud、Microsoft Azureといったクラウドプラットフォーム上でシステムを構築することが一般的になりました。

- マイクロサービスアーキテクチャ: 巨大な一つのアプリケーションを、独立した小さなサービスの集合体として構築するアプローチが増えています。

- API連携: 自社のサービスだけでなく、他社の提供する様々なサービス(決済、地図、SNS認証など)とAPIを通じて連携することが不可欠です。

- マルチデバイス対応: PC、スマートフォン、タブレットなど、多様なデバイスで快適に利用できることが求められます。

このようにシステムが複雑化すると、開発の初期段階で全ての仕様を完璧に予測し、詳細な設計書に落とし込むことが極めて困難になります。実際に開発を進めていく中で、初めて発覚する技術的な課題や、コンポーネント間の予期せぬ相互作用が発生することは珍しくありません。

ウォーターフォール開発では、設計段階で全てを見通そうとするため、この複雑性に対応することが難しく、後の工程で問題が発覚した場合の手戻りのコストが非常に大きくなります。

一方で、アジャイル開発は、このシステムの複雑性にうまく対処します。小さな機能単位で実装とテストを繰り返すため、技術的なリスクや課題を早期に発見し、対処することが可能です。また、実際に動くものを作りながら、最適なアーキテクチャや設計を段階的に洗練させていくことができます。このような試行錯誤を許容するアプローチは、複雑で不確実性の高い現代のシステム開発において、リスクを管理し、品質を確保する上で非常に有効なのです。

開発者の働き方の多様化

アジャイル開発が注目されるもう一つの背景として、開発者自身の働き方の変化が挙げられます。リモートワークやハイブリッドワークが普及し、開発チームのメンバーが物理的に同じ場所に集まって働くとは限らなくなりました。また、正社員だけでなく、フリーランスや副業など、多様な契約形態のメンバーが同じプロジェクトに参加することも増えています。

このような分散したチーム環境において、従来のトップダウン型の指示系統や、詳細なドキュメントに依存したコミュニケーションは、うまく機能しにくくなります。

アジャイル開発、特にその代表的な手法である「スクラム」は、こうした現代的な働き方と非常に親和性が高いプラクティスを多く含んでいます。

- 自己組織化チーム: アジャイル開発では、チームに大きな裁量が与えられます。誰がどのタスクをやるか、どのように進めるかをチーム自身で決定します。この自律性は、マイクロマネジメントが難しいリモート環境において、メンバーの主体性を引き出し、生産性を高めます。

- 頻繁なコミュニケーション: 「デイリースクラム(朝会)」のような短い定例ミーティングを毎日行うことで、メンバーが離れた場所にいても、お互いの進捗や課題をスムーズに共有できます。これにより、問題の早期発見やチーム内での助け合いが促進されます。

- 透明性の確保: 「カンバンボード」などのツールを使って、チームのタスクや進捗状況を常に可視化します。これにより、誰が何に取り組んでいるかが一目瞭然となり、非同期的なコミュニケーションでも認識の齟齬が生まれにくくなります。

このように、個人の自律性を尊重し、透明性の高いコミュニケーションを通じてチームの協調を促すアジャイル開発の文化は、多様化する現代の開発者の働き方に非常にマッチしており、チーム全体のパフォーマンスを最大化することに貢献します。

ウォーターフォール開発との違い

アジャイル開発を理解する上で、しばしば比較対象となるのが「ウォーターフォール開発」です。この二つの開発手法は、その思想やプロセスにおいて対照的な特徴を持っています。両者の違いを明確に理解することは、プロジェクトの特性に応じて適切な手法を選択する上で非常に重要です。

ウォーターフォール開発とは

ウォーターフォール開発は、古くから存在する伝統的なソフトウェア開発手法の一つです。その名前の通り、水が滝(ウォーターフォール)の上から下へ流れるように、開発工程を順番に進めていき、原則として前の工程には戻らないことを特徴とします。

一般的なウォーターフォール開発の工程は、以下のようになります。

- 要求定義: 顧客やユーザーがシステムに何を求めているかを明確にし、要件を定義します。この段階で、開発するシステムの全容を固めます。

- 外部設計(基本設計): 要求定義で定められた要件を元に、ユーザーインターフェースやシステムの基本的な動作など、外から見える部分の仕様を設計します。

- 内部設計(詳細設計): 外部設計を元に、システム内部の構造やデータの流れ、個々のプログラムの処理内容など、開発者が見る部分の詳細な仕様を設計します。

- 実装(プログラミング): 詳細設計書に基づいて、実際にプログラムのコードを記述していきます。

- テスト: 完成したプログラムが設計書通りに正しく動作するかを検証します。単体テスト、結合テスト、総合テストなど、段階的にテストを行います。

- リリース・運用: テストで問題がなければ、システムを本番環境に導入し、運用を開始します。

ウォーターフォール開発の最大のメリットは、各工程の役割分担が明確で、全体の進捗管理がしやすい点にあります。最初に詳細な計画と設計書を作成するため、開発の全体像を把握しやすく、スケジュールやコストの見積もり精度も高くなります。そのため、仕様変更がほとんど発生しない、大規模でミッションクリティカルなシステム(例:銀行の勘定系システム、公共インフラの制御システムなど)の開発には、今でも有効な手法とされています。

しかし、その一方で、仕様変更に弱いという大きなデメリットも抱えています。後の工程(例えばテスト段階)で要求定義の誤りや仕様の不備が見つかった場合、前の工程に遡って修正する必要があり、その手戻りのコストは甚大なものになります。また、ユーザーが実際に動くソフトウェアに触れることができるのは、開発の最終段階であるため、そこで「思っていたものと違う」となっても、修正は非常に困難です。

アジャイル開発とウォーターフォール開発の比較

アジャイル開発とウォーターフォール開発は、開発に対する根本的なアプローチが異なります。その違いを以下の表にまとめました。

| 比較項目 | アジャイル開発 | ウォーターフォール開発 |

|---|---|---|

| 開発プロセス | 反復的・漸進的 小さなサイクルを何度も繰り返す |

逐次的・直線的 工程を順番に進め、後戻りしない |

| 計画 | 段階的に詳細化 全体の大まかな計画と、直近のサイクルの詳細な計画を立てる |

初期に詳細化 最初に全ての要件を定義し、詳細な計画を立てる |

| 仕様変更への対応 | 歓迎する 変化を前提とし、柔軟に対応する |

困難・高コスト 原則として仕様変更は想定せず、変更には厳格な手続きが必要 |

| 顧客との関わり | 継続的・協調的 開発期間を通じて密に連携し、フィードバックを得る |

限定的 主に要求定義と受け入れテストの段階で関わる |

| リリース | 頻繁 機能単位で、価値のあるものから順次リリースする |

一括 全ての機能が完成した後に一度だけリリースする |

| ドキュメント | 必要最小限 動くソフトウェアと対話を重視し、ドキュメントは簡潔にする |

包括的・詳細 各工程で詳細な設計書や仕様書を作成し、重視する |

| チーム体制 | 自己組織的・越境的 役割の垣根を越えて協力し合うチーム |

階層的・専門的 工程ごとに専門の担当者が決められている |

| 向いているプロジェクト | 仕様が不確定、変化が多い、市場投入の速さが求められるプロジェクト(例: 新規Webサービス、モバイルアプリ) | 仕様が明確で変更が少ない、大規模で品質の安定が求められるプロジェクト(例: 基幹システム、組み込みシステム) |

この表から分かるように、両者は正反対とも言える特徴を持っています。

ウォーターフォール開発が「地図を頼りに、決められた目的地へ最短ルートで向かう旅」だとすれば、アジャイル開発は「コンパスを頼りに、状況に応じて最適なルートを探しながら、より良い目的地を目指す冒険」と例えることができます。

どちらの手法が優れているというわけではなく、プロジェクトの性質や目的、置かれている状況によって、最適な手法は異なります。例えば、ゴールが明確で、途中で仕様が変わる可能性が極めて低いプロジェクトであれば、ウォーターフォール開発の方が効率的で確実かもしれません。一方で、ゴールが曖昧で、ユーザーの反応を見ながら製品を育てていきたいプロジェクトであれば、アジャイル開発がその真価を発揮します。

重要なのは、それぞれの開発手法の思想と特性を正しく理解し、自分たちのプロジェクトに最も適したアプローチは何かを慎重に判断することです。場合によっては、両者の良いところを組み合わせたハイブリッドなアプローチを採用することも有効な選択肢となります。

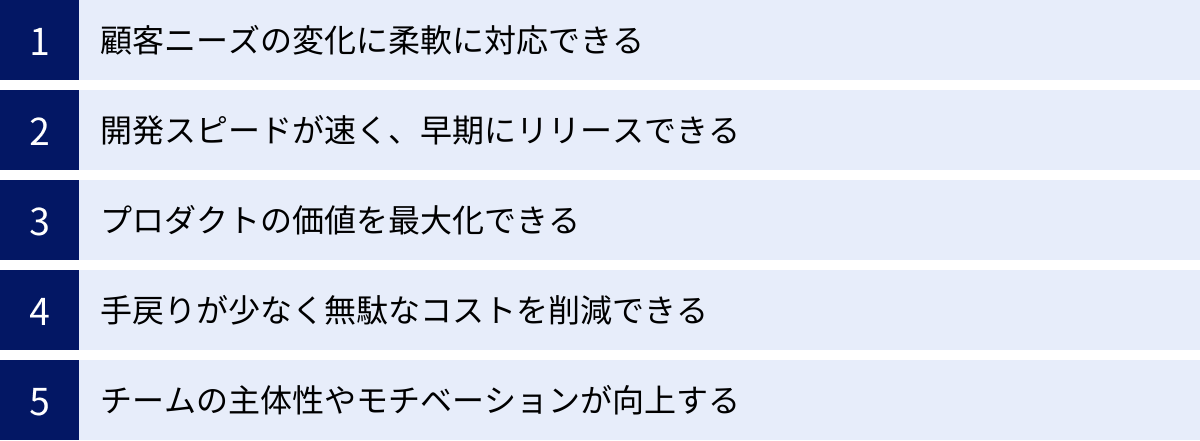

アジャイル開発のメリット5つ

アジャイル開発が多くの企業で採用されるのには、ビジネスに直接的な利益をもたらす数多くのメリットがあるからです。ここでは、アジャイル開発がもたらす代表的な5つのメリットについて、具体的に解説します。

顧客ニーズの変化に柔軟に対応できる

アジャイル開発の最大のメリットは、ビジネス環境や顧客ニーズの予測不能な変化に対して、非常に柔軟に対応できる点です。

ウォーターフォール開発では、最初に全ての要件を凍結し、それに従って開発を進めるため、途中で仕様を変更することは多大なコストと時間を要します。しかし、現代の市場では、開発中に競合が新しいサービスをリリースしたり、顧客のトレンドが変化したりすることは日常茶飯事です。

アジャイル開発では、1〜4週間という短い「イテレーション(スプリント)」を繰り返します。各イテレーションの開始時に、開発すべき機能の優先順位を見直す機会があります。これにより、市場の変化や顧客からの新しいフィードバックを即座に開発計画に反映させることが可能です。

例えば、あるECサイトの開発プロジェクトで、当初はSNS連携機能を優先して開発していたとします。しかし、イテレーションの途中で、顧客から「商品の検索機能が使いにくい」というフィードバックが多数寄せられました。アジャイルチームは、次のイテレーション計画で、SNS連携機能よりも検索機能の改善を優先する、という意思決定を迅速に行うことができます。

このように、常に最も価値の高い機能から開発し、必要に応じて軌道修正できる柔軟性は、最終的に顧客満足度の高い、本当に使われるプロダクトを生み出すための強力な武器となります。

開発スピードが速く、早期にリリースできる

アジャイル開発は、製品を市場に投入するまでの時間、いわゆる「Time to Market」を大幅に短縮できます。

ウォーターフォール開発では、全ての機能が完成し、全てのテストが完了するまで製品をリリースできません。これには数ヶ月から数年かかることもあり、その間、競合他社に先行されるリスクに晒され続けます。

一方、アジャイル開発では、完璧な製品を目指すのではなく、顧客にとって価値のある最小限の機能を持った製品(MVP: Minimum Viable Product)を、可能な限り早くリリースすることを目指します。そして、リリース後も継続的にイテレーションを回し、ユーザーの反応を見ながら機能を追加・改善していきます。

このアプローチにより、企業は以下のような恩恵を受けられます。

- 早期の市場参入: 競合よりも早く製品を市場に投入し、先行者利益を得る機会が生まれます。

- 早期の収益化: 開発期間中にも収益を得始めることができ、投資回収のサイクルを早めることができます。

- 仮説検証: 「この機能は本当にユーザーに受け入れられるのか」といった仮説を、実際の市場で素早く検証し、学習することができます。

この開発スピードの速さは、特に競争の激しいWebサービスやモバイルアプリの分野において、ビジネスの成否を分ける重要な要素となります。

プロダクトの価値を最大化できる

アジャイル開発は、開発チームが作るものの「価値」を最大化することに焦点を当てています。ここで言う「価値」とは、単に機能の数が多いことではなく、「顧客やビジネスにとってどれだけ貢献するか」を意味します。

ウォーターフォール開発では、最初に決めた要件リストに含まれる機能をすべて実装することがゴールになりがちです。しかし、それらの機能の中には、実際にはほとんど使われないものや、ユーザーが本当に求めていたものとは違うものが含まれている可能性があります。

アジャイル開発では、「プロダクトバックログ」と呼ばれる、実装すべき機能や要望を優先順位順に並べたリストを管理します。この優先順位は、プロダクトオーナーがビジネス価値に基づいて常に最新の状態に保ちます。開発チームは、各イテレーションで、このリストの最上位にある、最も価値の高い項目から順に手をつけていきます。

さらに、各イテレーションの終わりには「スプリントレビュー」という場で、完成した動くソフトウェアを顧客やステークホルダーにデモンストレーションします。この場で得られる直接的なフィードバックは、プロダクトバックログの優先順位をさらに洗練させるための貴重な情報となります。

このプロセスを通じて、開発チームは常に「今、本当に作るべきものは何か?」を問い続け、限られたリソース(時間、予算)を最も価値のある機能の開発に集中させることができます。結果として、無駄な機能開発を避け、ROI(投資対効果)の高いプロダクトを生み出すことができるのです。

手戻りが少なく無駄なコストを削減できる

ソフトウェア開発におけるコストの大部分は、仕様の誤りやバグの修正に費やされると言われています。特に、開発の後工程で問題が発見されるほど、その修正コストは指数関数的に増大します。

ウォーターフォール開発では、実装が完了し、最終のテスト工程に入るまで、システム全体の動作を実際に確認することができません。この段階で、要求定義の解釈ミスや設計上の重大な欠陥が見つかった場合、膨大な手戻り作業が発生し、プロジェクトの遅延や予算超過の直接的な原因となります。

アジャイル開発では、短いイテレーションごとに設計・実装・テストのサイクルを回します。つまり、機能が完成するたびに、すぐにテストを行い、品質を確認するのです。これにより、バグや仕様の不整合を早期に発見し、その場で修正することができます。問題が小さいうちに解決できるため、修正にかかるコストや時間を最小限に抑えることが可能です。

また、顧客が各イテレーションで動くソフトウェアを確認するため、「思っていたものと違う」といった認識の齟齬も早期に解消できます。これにより、開発の最終段階で大規模な仕様変更が発生するリスクを大幅に低減し、結果として無駄な開発コストの削減に繋がります。

チームの主体性やモチベーションが向上する

アジャイル開発は、技術的な側面だけでなく、チームの働き方や文化にもポジティブな影響を与えます。

アジャイル開発の中心的な概念の一つに「自己組織化チーム」があります。これは、マネージャーが細かく指示を出すのではなく、チーム自身が目標達成のための最適な方法を考え、計画し、実行する権限を持つという考え方です。開発チームは、自分たちで仕事の進め方を決定し、改善していく裁量を与えられます。

このような環境は、メンバー一人ひとりの当事者意識(オーナーシップ)を高めます。自分の仕事がプロダクトの成功に直接結びついていると感じることで、責任感ややりがいが生まれ、モチベーションの向上に繋がります。

さらに、アジャイル開発では「スプリントレトロスペクティブ(振り返り)」というイベントが定期的に行われます。これは、チーム全員で「今回のイテレーションで何がうまくいき、何が問題だったか、次はどう改善するか」を率直に話し合う場です。この継続的な改善のサイクルは、チームの学習能力を高め、プロセスをより効率的にしていきます。

メンバー間のコミュニケーションが活発になり、お互いを尊重し、助け合う文化が醸成されることで、チーム全体の生産性だけでなく、個々のメンバーの満足度や成長実感も高まるのです。

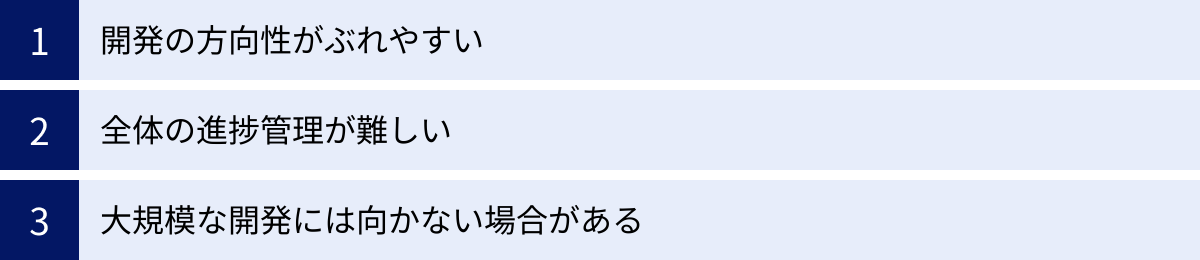

アジャイル開発のデメリット3つ

アジャイル開発は多くのメリットを持つ強力なアプローチですが、万能ではありません。その特性上、いくつかのデメリットや課題も存在します。導入を成功させるためには、これらのデメリットを正しく理解し、対策を講じることが不可欠です。

開発の方向性がぶれやすい

アジャイル開発の最大のメリットである「柔軟性」は、時としてデメリットにもなり得ます。仕様変更を歓迎する文化があるため、明確なビジョンやゴールが共有されていないと、開発の方向性が定まらず、場当たり的な対応に終始してしまうリスクがあります。

顧客やステークホルダーからの要望は、時に矛盾していたり、短期的な視点に基づいていたりと様々です。それらの意見に振り回されてしまうと、プロダクト全体のコンセプトが曖昧になり、一貫性のない、ちぐはぐなものが出来上がってしまう可能性があります。「木を見て森を見ず」の状態に陥り、個々の機能は優れていても、プロダクト全体としては価値のないものになってしまうのです。

【対策】プロダクトオーナーの役割の重要性

この問題を解決するために、アジャイル開発(特にスクラム)では「プロダクトオーナー」という役割が非常に重要になります。プロダクトオーナーは、プロダクトが目指すべきビジョンを明確に描き、ステークホルダーからの様々な要望を調整し、開発すべき機能の優先順位(プロダクトバックログ)に責任を持つ人物です。

プロダクトオーナーが強力なリーダーシップを発揮し、一貫した判断基準でプロダクトの舵取りを行うことで、チームは目の前の開発に集中しつつも、全体としての方向性を見失わずに進むことができます。チームの柔軟性を活かしつつ、プロダクトの軸をぶらさない。このバランスを取ることが、アジャイル開発における大きな課題の一つです。

全体の進捗管理が難しい

ウォーターフォール開発では、最初に詳細なWBS(Work Breakdown Structure)を作成し、各工程の開始日と終了日を明確にするため、全体の進捗状況をガントチャートなどで視覚的に管理しやすいという特徴があります。

一方、アジャイル開発では、開発の全体像は流動的です。開発する機能のリスト(プロダクトバックログ)は常に見直され、追加や変更が行われます。そのため、「プロジェクト全体が今、何パーセント完了しているのか」「最終的なリリースはいつになるのか」といった、長期的な見通しを立てることが難しくなります。

特に、経営層や顧客など、日々の開発に直接関わっていないステークホルダーに対して、プロジェクトの進捗を明確に報告することが困難な場合があります。これは、予算管理や事業計画の策定において問題となる可能性があります。

【対策】ベロシティの活用と透明性の確保

この課題に対して、アジャイル開発では「ベロシティ」という指標を用いて進捗を予測します。ベロシティとは、1回のイテレーション(スプリント)でチームが完了できる作業量を測るものです。過去数回のイテレーションのベロシティを平均することで、チームの開発速度を把握し、「残りの作業量を完了するには、あと何回のイテレーションが必要か」を予測することができます。

この予測は、ウォーターフォールの厳密な計画とは異なり、あくまで「現時点での見込み」ですが、プロジェクトの進捗を客観的なデータに基づいて関係者に示す上で有効なツールとなります。また、バーンダウンチャート(残作業量をグラフ化したもの)などを用いて、イテレーション内の進捗を日々可視化し、チーム内外での透明性を確保することも重要です。

大規模な開発には向かない場合がある

アジャイル開発は、もともと少人数の自己組織化されたチームを前提としています。一般的に、1チームあたり5〜10人程度が最も効率的に機能すると言われています。

しかし、数百人規模の開発者が必要となるような、非常に大規模で複雑なプロジェクトにアジャイル開発をそのまま適用しようとすると、様々な困難が生じます。

- チーム間の連携コストの増大: チームの数が増えるほど、チーム間の依存関係やコミュニケーションの調整が複雑になり、開発のスピードが低下します。

- 全体整合性の維持: 各チームが独立して開発を進めると、システム全体のアーキテクチャや設計思想に一貫性がなくなり、後で統合する際に問題が発生する可能性があります。

- 技術的な共通基盤の欠如: 各チームがバラバラの技術やツールを採用してしまうと、品質のばらつきやメンテナンス性の低下を招きます。

このように、コミュニケーションの複雑性が増し、全体最適の視点が失われがちになるため、単純にアジャイルチームを増やすだけでは、大規模プロジェクトはうまくいきません。

【対策】大規模アジャイルフレームワークの活用

この課題を克服するために、SAFe(Scaled Agile Framework)やLeSS(Large-Scale Scrum)、Nexusといった、大規模開発向けに拡張されたアジャイルフレームワークが考案されています。

これらのフレームワークは、複数のアジャイルチームが協調して、一つの大きなプロダクトを開発するための仕組みや役割、イベントを定義しています。例えば、複数のチームの計画を同期させるための合同プランニングイベントや、チーム間の依存関係を管理する専門の役割などが用意されています。

ただし、これらのフレームワークは複雑であり、導入には専門的な知識と組織全体のコミットメントが必要です。大規模プロジェクトにアジャイルを導入する際は、まず小規模なチームで成功体験を積み、徐々に適用範囲を広げていくといった、段階的なアプローチが推奨されます。

アジャイル開発の代表的な手法

アジャイル開発は、特定の単一の手法を指す言葉ではなく、「アジャイルソフトウェア開発宣言」の価値観や原則に基づいた開発アプローチの総称です。その理念を具体的に実践するための、様々な手法(フレームワークやプラクティス)が存在します。ここでは、その中でも特に代表的な5つの手法を紹介します。

スクラム

スクラムは、現在最も広く採用されているアジャイル開発のフレームワークです。ラグビーで選手たちが肩を組んでボールを奪い合う陣形「スクラム」が名前の由来であり、チームが一丸となって協力し、複雑な問題に取り組むことを特徴としています。

スクラムの特徴

スクラムは、以下の3つの要素で構成されています。

- 役割(ロール): 3つの明確な役割(プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者)

- イベント: 開発サイクルを構成する5つのイベント(スプリント、スプリントプランニング、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブ)

- 作成物(アーティファクト): 情報を可視化し、管理するための3つの作成物(プロダクトバックログ、スプリントバックログ、インクリメント)

スクラムでは、「スプリント」と呼ばれる1週間から1ヶ月の固定された短い期間を何度も繰り返します。各スプリントの開始時に、そのスプリントで何を作るかを計画し(スプリントプランニング)、スプリント期間中は毎日短いミーティング(デイリースクラム)で進捗を確認します。スプリントの最後には、完成した成果物(インクリメント)をステークホルダーに見せてフィードバックをもらい(スプリントレビュー)、チームでプロセスの改善点を話し合います(スプリントレトロスペクティブ)。この明確に定義されたルールとリズムにより、チームは学習と改善を継続的に行いながら、着実にプロダクトを開発していきます。

スクラムにおける役割

スクラムチームは、以下の3つの役割で構成されます。

- プロダクトオーナー: プロダクトの価値とROI(投資対効果)を最大化することに責任を持つ人物です。顧客や市場の要求を収集し、開発すべき機能のリストである「プロダクトバックログ」を作成・管理し、その優先順位を決定します。

- スクラムマスター: スクラムの理論やプラクティスがチームに正しく理解され、実践されるように支援する役割です。チームが直面する障害を取り除いたり、会議のファシリテーションを行ったりして、チームがスムーズに開発を進められる環境を整えます。コーチやファシリテーターに近い存在です。

- 開発者: プロダクトのインクリメント(動くソフトウェア)を作成する専門家たちです。プログラマー、テスター、デザイナー、アーキテクトなど、プロダクト開発に必要なスキルを持つメンバーで構成される自己組織化されたチームです。

エクストリーム・プログラミング(XP)

エクストリーム・プログラミング(XP)は、ソフトウェアの品質と開発者の生産性を極限(エクストリーム)まで高めることを目指すアジャイル開発手法です。特に、プログラミングを中心とした技術的なプラクティス(実践)に重点を置いているのが特徴です。

XPの5つの価値

XPは、以下の5つの価値を重視します。

- コミュニケーション: 開発者と顧客、開発者同士の円滑なコミュニケーションを最重要視します。

- シンプル: 現時点で必要十分な、最もシンプルな設計や実装を選択します。将来を過度に予測して複雑な仕組みを導入することを避けます。

- フィードバック: 顧客やテストコードから、できるだけ早く頻繁にフィードバックを得ることを目指します。

- 勇気: 仕様変更や設計の改善(リファクタリング)に、勇気を持って立ち向かうことを奨励します。

- 尊重: チームメンバーがお互いの貢献を認め、尊重し合う文化を大切にします。

XPの12のプラクティス

これらの価値を実現するために、XPでは「12のプラクティス」と呼ばれる具体的な実践方法が提唱されています。代表的なものには以下のようなものがあります。

- テスト駆動開発(TDD): プログラムのコードを書く前に、そのコードが満たすべき仕様を定義するテストコードを先に書く手法。品質を確保し、設計を洗練させる効果があります。

- ペアプログラミング: 2人のプログラマーが1台のコンピュータを使い、共同でプログラミングを行う手法。一人がコードを書き(ドライバー)、もう一人がそれをレビューし、戦略を考えます(ナビゲーター)。品質向上と知識共有に繋がります。

- 継続的インテグレーション(CI): 開発者が書いたコードを、頻繁に(1日に何度も)中央のリポジトリに統合し、自動的にビルドとテストを実行する仕組み。統合時の問題を早期に発見できます。

- リファクタリング: ソフトウェアの外部的な振る舞いを変えずに、内部の構造を改善し続けること。コードの可読性や保守性を高めます。

スクラムがプロジェクト管理のフレームワークであるのに対し、XPは高品質なソフトウェアを効率的に作るための技術的なプラクティス集という側面が強く、両者は組み合わせて使われることもよくあります。

ユーザー機能駆動開発(FDD)

ユーザー機能駆動開発(Feature Driven Development, FDD)は、その名の通り、ユーザーにとって価値のある「機能(フィーチャー)」を単位として開発を進めていく手法です。特に、比較的大規模なプロジェクトに適しており、設計やモデリングを重視する点が特徴です。

FDDは、5つの基本活動で構成されます。

- 全体モデルの開発: プロジェクトの全体像を把握するためのオブジェクトモデルを作成します。

- フィーチャーリストの作成: ユーザーにとって価値のある機能を洗い出し、リスト化します。

- フィーチャーごとの計画: どのフィーチャーをいつ開発するかを計画します。

- フィーチャーごとの設計: 各フィーチャーの詳細な設計を行います。

- フィーチャーごとの構築: 設計に基づいて実装とテストを行います。

報告や進捗管理もフィーチャー単位で行うため、ビジネスサイドにとっても開発の進捗が分かりやすいというメリットがあります。

リーンソフトウェア開発

リーンソフトウェア開発は、トヨタ生産方式(リーン生産方式)の考え方をソフトウェア開発に応用したものです。「ムダをなくし、価値を最大化する」という思想が根底にあります。

リーンソフトウェア開発では、以下の7つの原則が提唱されています。

- ムダをなくす: バグ、不要な機能、手戻り作業など、価値を生まない活動を徹底的に排除します。

- 品質を作り込む: テスト工程で品質を確保するのではなく、開発プロセス全体を通じて品質を組み込みます(例: TDD, ペアプログラミング)。

- 知識を創造する: チームが学習し、知識を共有する仕組みを作ります(例: コードレビュー, 振り返り)。

- 決定を遅らせる: 変更が困難な決定は、必要な情報が揃うまでできるだけ先延ばしにし、柔軟性を保ちます。

- 速く提供する: 開発サイクルを短くし、顧客に素早く価値を届け、フィードバックを得ます。

- 人を尊重する: チームメンバーに権限を委譲し、自律的に行動できる環境を整えます。

- 全体を最適化する: 個々の部分の効率化ではなく、プロダクトが顧客に価値を届けるまでの一連の流れ(バリューストリーム)全体を最適化します。

カンバン

カンバンは、もともとトヨタ生産方式で使われていた「かんばん(看板)」に由来する手法で、作業のフローを可視化することに重点を置いています。

カンバンでは、「カンバンボード」と呼ばれるボードを使い、タスクをカードで表現します。ボードは「ToDo(未着手)」「Doing(作業中)」「Done(完了)」といったレーンに分かれており、タスクの進捗に合わせてカードを移動させていきます。

カンバンの最大の特徴は、「WIP(Work In Progress)制限」です。これは、「Doing(作業中)」のレーンに置けるカードの枚数に上限を設けるルールです。WIPを制限することで、チームが一度に多くの作業を抱え込むのを防ぎ、一つのタスクに集中して素早く完了させることを促します。また、特定の工程でカードが滞留すれば、そこがボトルネックであることが一目で分かり、プロセスの改善に繋げることができます。

スクラムのように固定期間のスプリントを持たず、タスクの流れを継続的に管理していくため、タスクの発生が不規則な運用・保守業務などにも適用しやすい手法です。

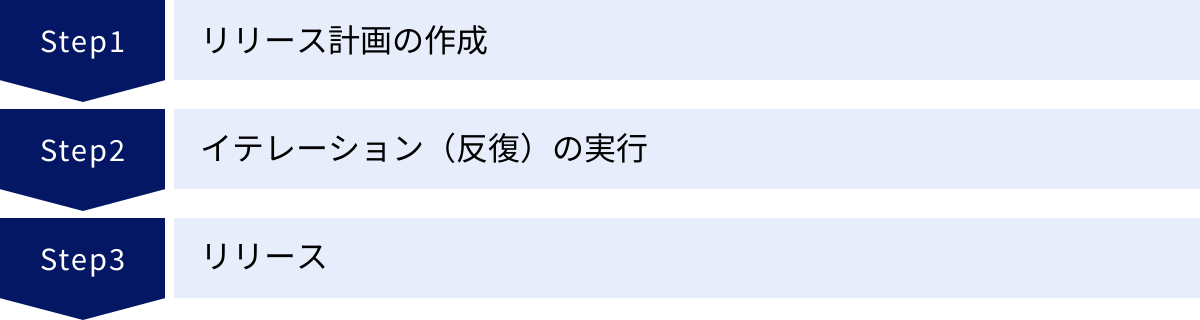

アジャイル開発の進め方【3ステップ】

アジャイル開発にはスクラムやカンバンなど様々な手法がありますが、どの手法にも共通する大まかな流れが存在します。ここでは、特定のフレームワークに限定せず、一般的なアジャイル開発のプロジェクトがどのように進んでいくのかを、3つの大きなステップに分けて解説します。

リリース計画の作成

プロジェクトの最初のステップは、開発するプロダクトの全体像を定義し、大まかな計画を立てることです。ただし、これはウォーターフォール開発のように詳細で固定的な計画ではありません。あくまで現時点での見通しであり、プロジェクトを進める上での羅針盤となるものです。

このステップでは、主に以下の活動が行われます。

- プロダクトビジョンの設定:

まず、「このプロダクトは、誰の、どのような課題を解決し、どのような価値を提供するのか」というプロダトの根本的な目的(ビジョン)を明確にします。このビジョンは、プロジェクト期間中、チームが判断に迷った際の拠り所となります。関係者全員でビジョンを共有し、合意を形成することが非常に重要です。 - プロダクトバックログの作成:

ビジョンを実現するために必要となる機能、要件、改善項目などを洗い出し、「プロダクトバックログ」と呼ばれるリストを作成します。この時点では、全ての項目を網羅する必要はありません。思いつく限りの項目をリストアップし、それぞれの項目がユーザーにとってどのような価値を持つかを簡潔に記述します(ユーザーストーリー形式で記述されることも多いです)。 - 優先順位付けと見積もり:

作成したプロダクトバックログの各項目に対して、ビジネス的な価値や緊急度、リスクなどを考慮して優先順位を付けます。この作業は、主にプロダクトオーナーが中心となって行います。同時に、開発チームは各項目の開発にかかる工数や規模を相対的に見積もります(ストーリーポイントなどを用いることが多いです)。 - リリース計画の策定:

優先順位と見積もりを元に、大まかなリリース計画を立てます。「最初のリリース(MVP)では、どの機能までを含めるか」「次の大きなリリースは、おおよそいつ頃を目指すか」といった、マイルストーンを設定します。この計画は、あくまで予測であり、開発を進める中で得られる新たな学びに基づいて、柔軟に見直されることが前提となります。

イテレーション(反復)の実行

リリース計画が立ったら、いよいよ開発の核となる「イテレーション(反復)」のサイクルに入ります。イテレーション(スクラムでは「スプリント」)は、1〜4週間程度の短い固定期間で、このサイクルを何度も繰り返しながら、動くソフトウェアを少しずつ開発していきます。

一つのイテレーションは、以下の活動で構成されます。

- イテレーション計画(プランニング):

イテレーションの最初に、チーム全員で計画ミーティングを行います。プロダクトオーナーがプロダクトバックログの中から、今回開発する優先度の高い項目を提示します。開発チームは、それらの項目を実際に開発可能なタスクに分解し、このイテレーションでどこまで完了できるかを約束(コミット)します。この成果物は「イテレーションバックログ」と呼ばれます。 - 日々の開発活動:

計画が決まったら、開発チームは設計、実装、テストといった開発作業を進めます。アジャイル開発では、多くの場合、毎日短時間のミーティング(デイリースタンドアップやデイリースクラム)を行います。このミーティングでは、各メンバーが「昨日やったこと」「今日やること」「困っていること」を共有し、チーム全体の進捗を確認し、問題を早期に解決します。 - レビュー:

イテレーションの最後に、完成した「動くソフトウェア(インクリメント)」をプロダクトオーナーや顧客、その他のステークホルダーにデモンストレーションします。この場は「イテレーションレビュー」や「スプリントレビュー」と呼ばれ、開発の成果を披露し、直接的なフィードバックを得るための重要な機会です。ここで得られたフィードバックは、次のイテレーションの計画やプロダクトバックログの見直しに活かされます。 - 振り返り(レトロスペクティブ):

レビューの後、開発チームとスクラムマスター(いる場合)だけで、今回のイテレーションの進め方自体を振り返るミーティングを行います。ここでは、プロダクト(What)ではなく、プロセス(How)に焦点を当て、「うまくいったこと(Keep)」「問題だったこと(Problem)」「次に試したいこと(Try)」などを話し合います。この振り返りを通じて、チームは自らの力で継続的にプロセスを改善し、より生産性の高いチームへと成長していきます。

この「計画→開発→レビュー→振り返り」というサイクルを、プロダクトが完成するか、開発を終了する判断が下されるまで、繰り返し実行していきます。

リリース

イテレーションをいくつか繰り返していくと、プロダクトには徐々に機能が追加され、顧客に価値を提供できる状態になっていきます。アジャイル開発における「リリース」は、ウォーターフォールのようにプロジェクトの最後に一度だけ行われるものではありません。

リリース可能な品質のインクリメントが完成すれば、いつでもリリースすることができます。最初のリリースは、製品の核となる最小限の機能を持つMVP(Minimum Viable Product)であることが多いです。MVPを市場に投入することで、実際のユーザーから早期にフィードバックを得て、プロダクトの方向性が正しいかどうかを検証します。

リリース後も、開発チームはイテレーションを継続します。ユーザーからのフィードバックや利用状況のデータを分析し、プロダクトバックログを更新しながら、継続的にプロダクトの改善と機能追加を行っていきます。開発、リリース、学習のサイクルを高速で回し続けることで、プロダクトを市場の変化に適応させ、成長させていくのがアジャイル開発におけるリリースの考え方です。

このように、アジャイル開発は「作って終わり」ではなく、リリースを新たなスタート地点として、プロダクトの価値を継続的に高めていくことを目指すアプローチなのです。

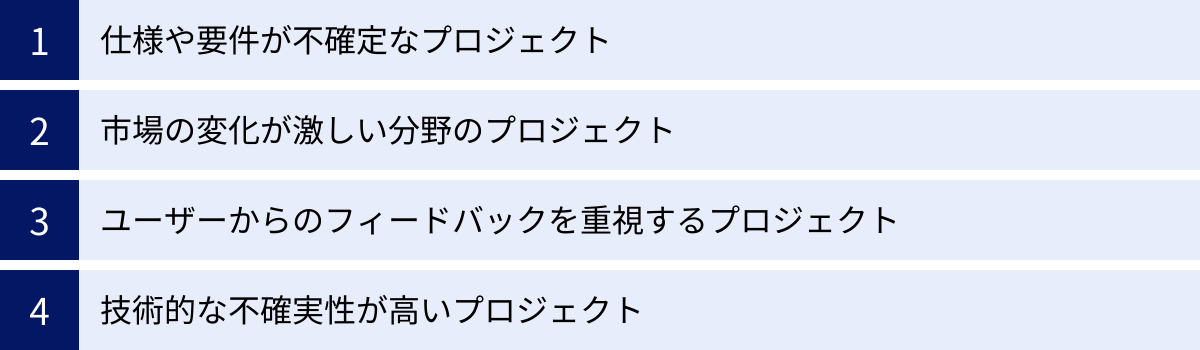

アジャイル開発に向いているプロジェクトの特徴

アジャイル開発は非常に強力なアプローチですが、すべてのプロジェクトに適しているわけではありません。プロジェクトの特性や置かれている環境によっては、ウォーターフォール開発のような他の手法の方が適している場合もあります。ここでは、アジャイル開発が特にその真価を発揮するプロジェクトの特徴について解説します。

1. 仕様や要件が不確定なプロジェクト

アジャイル開発が最も得意とするのが、プロジェクト開始時点ではゴールが明確に定まっていない、あるいは変わりうるプロジェクトです。

- 新規事業やスタートアップのサービス開発: これまで市場に存在しなかった新しいサービスを開発する場合、ユーザーが本当に何を求めているかは、実際に作って試してみるまで分かりません。アジャイル開発のアプローチでMVPを素早く作り、仮説検証を繰り返しながらプロダクトを育てていくのが非常に有効です。

- 研究開発(R&D)要素の強いプロジェクト: 最終的な成果物がどうなるか予測が難しい研究開発においても、短いサイクルで試行錯誤を繰り返すアジャイルのアプローチは適しています。

2. 市場の変化が激しい分野のプロジェクト

ビジネス環境の変化が速く、顧客のニーズやトレンドが目まぐるしく変わる分野では、アジャイルの柔軟性が不可欠です。

- Webサービスやモバイルアプリ開発: 競合の動きが速く、ユーザーの要求も多様化しているこの分野では、数ヶ月先の市場を予測することは困難です。常に最新の状況に対応し、迅速に機能改善や新機能の投入を行う必要があります。

- デジタルマーケティング関連のシステム開発: SEOのアルゴリズム変更やSNSのトレンドなど、外部要因の変化に素早く対応する必要があるシステムの開発にもアジャイルは向いています。

3. ユーザーからのフィードバックを重視するプロジェクト

顧客満足度を最優先し、ユーザーの声を取り入れながらプロダクトを改善し続けたいと考えるプロジェクトには、アジャイル開発が最適です。

- 既存サービスの改善・グロース: すでに多くのユーザーを抱えるサービスの改善プロジェクトでは、ユーザーからのフィードバックや利用データが最も重要な情報源となります。短いサイクルで改善をリリースし、その効果を測定しながら次の打ち手を考えるアジャイルの進め方は、サービスを成長させる上で非常に効果的です。

- 社内業務システムの開発: 実際にシステムを使う社員を開発プロセスに巻き込み、イテレーションごとにフィードバックをもらいながら開発を進めることで、「作ってみたものの、現場では全く使われない」といった事態を防ぎ、本当に業務効率化に繋がるシステムを構築できます。

4. 技術的な不確実性が高いプロジェクト

開発において、技術的な実現可能性が不明瞭な要素を含むプロジェクトも、アジャイル開発に向いています。

- 新しい技術の採用: これまで使ったことのない新しいプログラミング言語やフレームワーク、クラウドサービスなどを採用する場合、実際に試してみないと分からない問題が多く発生します。イテレーションの中で小さな試作品(プロトタイプ)を作り、技術的なリスクを早期に洗い出すことができます。

- 前例のない複雑なシステム開発: 誰も作ったことのないような複雑なシステムを開発する場合、最初から完璧な設計を行うことは不可能です。実際に動くものを作りながら、少しずつアーキテクチャを洗練させていくアプローチが有効です。

逆に、要件が完全に固まっており、プロジェクト期間中に変更される可能性が極めて低いプロジェクト(例:法律で仕様が厳密に定められた公共システム、ハードウェアに密接に連携する組み込みソフトウェアなど)では、計画性に優れたウォーターフォール開発の方が効率的な場合もあります。プロジェクトの特性を見極め、適切な手法を選択することが成功への鍵となります。

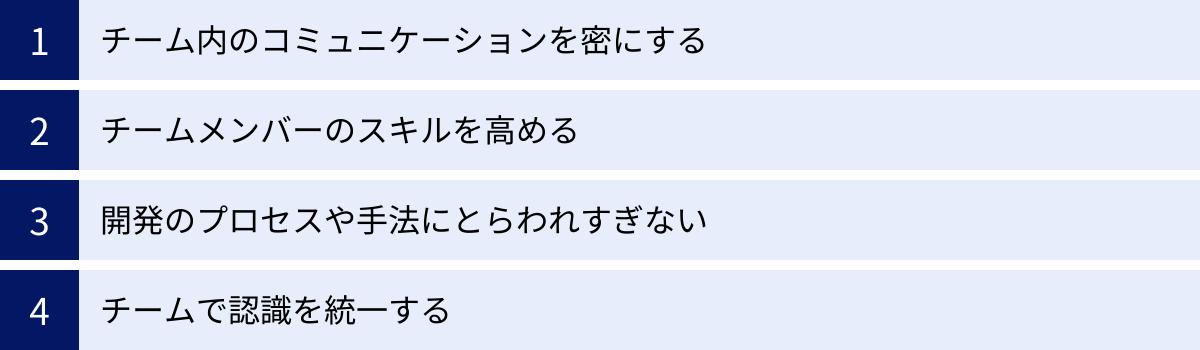

アジャイル開発を成功させるためのポイント

アジャイル開発の手法(スクラムなど)を形式的に導入するだけでは、期待した成果を得ることはできません。アジャイル開発を本当に成功させるためには、ツールやプロセスだけでなく、チームの文化やマインドセットを変革することが不可欠です。ここでは、成功のために特に重要となる4つのポイントを解説します。

チーム内のコミュニケーションを密にする

アジャイルソフトウェア開発宣言の第一の価値が「プロセスやツールよりも個人と対話を」であるように、アジャイル開発の成功は、質の高いコミュニケーションにかかっていると言っても過言ではありません。チームメンバー間、そしてチームと顧客やステークホルダーとの間で、頻繁かつオープンなコミュニケーションが行われる環境を築くことが重要です。

- 定例ミーティングの活用: デイリースクラム(朝会)のような短い定例ミーティングは、日々の進捗や課題を共有し、チームのリズムを作る上で非常に有効です。形式的な報告会にせず、困っていることを率直に相談し、助け合える場にすることが大切です。

- ツールの適切な利用: チャットツール(Slackなど)、ビデオ会議ツール、オンラインホワイトボードなどを活用し、物理的に離れていても円滑にコミュニケーションが取れる環境を整えましょう。ただし、ツールに頼りすぎず、重要な議論は顔を合わせて(あるいはビデオで顔を見て)話すことを心がけるのが望ましいです。

- 心理的安全性の確保: チームの成功に最も重要な要素の一つが「心理的安全性」です。これは、チーム内であれば、誰でも自分の意見や懸念、あるいは失敗を、非難される心配なく安心して表明できる状態を指します。心理的安全性が高いチームでは、問題が隠蔽されずに早期に共有され、建設的な議論を通じてより良い解決策が生まれます。

チームメンバーのスキルを高める

アジャイル開発で求められる「自己組織化チーム」は、メンバー一人ひとりが自律的に考え、行動できることが前提となります。そのため、個々のメンバーが継続的にスキルアップしていくことが不可欠です。

- 技術的スキルの向上: テスト駆動開発(TDD)、リファクタリング、継続的インテグレーション(CI/CD)といったモダンな開発プラクティスは、アジャイル開発のスピードと品質を支える土台となります。これらの技術を学び、実践する機会をチームとして設けることが重要です。

- T字型人材の育成: 一つの専門分野(縦棒)を深く持ちつつ、他の分野についても幅広い知識(横棒)を持つ「T字型人材」がいると、チームの柔軟性が格段に高まります。例えば、プログラマーがテストやインフラの知識を持つことで、属人化を防ぎ、チーム全体で協力してタスクを進めやすくなります。ペアプログラミングやモブプログラミングは、こうしたスキルを共有する上で非常に効果的なプラクティスです。

- 学習する文化の醸成: チーム内で勉強会を開いたり、外部のセミナーやカンファレンスへの参加を奨励したりするなど、チーム全体で学び、成長し続ける文化を作ることが、長期的な成功に繋がります。

開発のプロセスや手法にとらわれすぎない

スクラムやカンバンといったフレームワークは、アジャイル開発を始める上で非常に有用な「型」です。しかし、それらのルールを盲目的に守ることが目的になってはいけません。

最も重要なのは、アジャイルソフトウェア開発宣言に込められた価値観や原則を理解し、その精神を実践することです。プロセスは、あくまでチームが価値を創造するための手段に過ぎません。

- カーゴ・カルトに注意: 「カーゴ・カルト(積荷信仰)」とは、本質を理解しないまま、表面的な儀式や形式だけを真似ることを指す言葉です。例えば、「デイリースクラムを毎日15分やっているから、うちはアジャイルだ」と考えてしまうのは危険です。そのミーティングが、本当にチームの連携や問題解決に役立っているのかを常に問う必要があります。

- 継続的なプロセスの改善: アジャイル開発では、定期的な「振り返り(レトロスペクティブ)」を通じて、チーム自身が自分たちの仕事のやり方を見直し、改善していくことが求められます。「この会議はもっと短くできないか」「このツールは本当に必要か」など、常に現状を疑い、自分たちのチームやプロジェクトに最も合ったやり方を主体的に模索し続ける姿勢が重要です。

チームで認識を統一する

チームが同じ方向を向いて進むためには、目標や前提条件に関する認識を全員で統一することが不可欠です。認識のズレは、手戻りや対立の原因となり、チームの生産性を大きく損ないます。

- プロダクトビジョンの共有: 「なぜ私たちはこのプロダクトを作っているのか」という目的意識をチーム全員が共有することが、日々の意思決定の質を高め、モチベーションの源泉となります。プロジェクトのキックオフ時に、プロダクトビジョンを言語化し、常に参照できる場所に掲示しておくと良いでしょう。

- 完成の定義(Definition of Done)の合意: 「何をもってタスクが『完了』したと見なすか」という基準を、チーム全員で明確に合意しておくことが重要です。例えば、「コードが書かれただけ」ではなく、「レビュー済みで、テストが通っており、ドキュメントも更新されている」状態を「完了」と定義することで、品質のばらつきを防ぎ、手戻りを減らすことができます。

- ユーザーストーリーマッピングなどの活用: プロダクトの全体像と、各機能がユーザーの体験の中でどのように位置づけられるかを可視化する「ユーザーストーリーマッピング」のようなワークショップは、チームメンバーとステークホルダーの間で共通理解を築くのに非常に有効です。

これらのポイントを意識し、チーム一丸となって取り組むことで、アジャイル開発はその真価を発揮し、ビジネスに大きな成功をもたらすでしょう。

アジャイル開発に関するよくある質問

アジャイル開発について学ぶ中で、多くの方が抱くであろう疑問についてお答えします。

アジャイル開発に必要なスキルは?

アジャイル開発を実践する上で求められるスキルは、特定のプログラミング言語やツールに関する知識だけではありません。技術的なスキル(ハードスキル)と、協調性やコミュニケーション能力といった非技術的なスキル(ソフトスキル)の両方が重要になります。

1. 技術的スキル(ハードスキル)

アジャイル開発では、短いサイクルで品質の高いソフトウェアを継続的に提供することが求められるため、以下のようなモダンな開発プラクティスに関するスキルが重要になります。

- テスト自動化: ユニットテスト、結合テストなどを自動化し、迅速かつ頻繁なリリースを支える品質保証の仕組みを構築するスキル。特にテスト駆動開発(TDD)やビヘイビア駆動開発(BDD)の経験は高く評価されます。

- 継続的インテグレーション/継続的デリバリー(CI/CD): コードの変更を自動的にビルド、テスト、デプロイするパイプラインを構築・運用するスキル。

- リファクタリング: コードの可読性や保守性を維持・向上させるために、既存のコードを安全に改善していくスキル。

- バージョン管理システム: Gitなどのバージョン管理システムを使いこなし、チームでの共同作業を円滑に進めるスキル。

2. 非技術的スキル(ソフトスキル)

アジャイル開発はチームスポーツであり、個人の能力以上にチームとして機能することが重視されます。そのため、以下のソフトスキルが極めて重要です。

- コミュニケーション能力: 自分の考えを明確に伝え、相手の意見を傾聴する能力。デイリースクラムや振り返りなど、対話の場で積極的に貢献することが求められます。

- 協調性: チームの目標達成を第一に考え、他のメンバーと協力し、助け合う姿勢。自分の担当範囲に固執せず、チーム全体の課題解決に取り組むことが重要です。

- 自己組織化能力・自律性: 指示を待つのではなく、自ら課題を見つけ、解決策を考えて行動する能力。チームの目標に対して当事者意識を持つことが求められます。

- フィードバックを受け入れる力: 他のメンバーや顧客からのフィードバックを前向きに受け止め、自身の成果物や行動を改善に繋げる素直さ。

- 学習意欲と柔軟性: 新しい技術や開発プロセスを積極的に学び、変化に適応していく能力。アジャイル開発は継続的な改善のプロセスであり、学び続ける姿勢が不可欠です。

特に、プロダクトオーナーには、市場を理解し、プロダクトのビジョンを描くビジネススキルや意思決定能力が、スクラムマスターには、チームの障害を取り除き、円滑なコミュニケーションを促すファシリテーション能力やコーチングスキルが求められます。

これらのスキルは、一朝一夕に身につくものではありません。日々の開発実践やチームでの振り返りを通じて、継続的に磨いていくことが大切です。

まとめ

本記事では、現代のソフトウェア開発における重要なアプローチである「アジャイル開発」について、その基本的な考え方から、メリット・デメリット、代表的な手法、成功のポイントまでを網羅的に解説しました。

最後に、この記事の要点をまとめます。

- アジャイル開発とは、「機敏さ」を重視し、短いサイクル(イテレーション)で計画・設計・実装・テストを繰り返すことで、変化に柔軟に対応し、顧客価値を最大化する開発アプローチの総称です。

- その根底には、「アジャイルソフトウェア開発宣言」で示された「個人と対話」「動くソフトウェア」「顧客との協調」「変化への対応」という4つの価値観があります。

- 市場の変化が速く、システムの複雑性が増す現代において、最初に立てた計画通りに進めるウォーターフォール開発のリスクが高まり、アジャイル開発が注目されるようになりました。

- アジャイル開発の主なメリットは、①顧客ニーズの変化への柔軟な対応、②開発スピードの速さ、③プロダクト価値の最大化、④手戻りによるコスト削減、⑤チームのモチベーション向上にあります。

- 一方で、①方向性がぶれやすい、②全体の進捗管理が難しい、③大規模開発への適用が困難といったデメリットも存在し、これらへの対策が必要です。

- アジャイル開発には、スクラム、エクストリーム・プログラミング(XP)、カンバンなど、様々な具体的な手法が存在し、プロジェクトの特性に応じて使い分けられます。

- アジャイル開発を成功させるためには、手法の導入だけでなく、密なコミュニケーション、メンバーのスキル向上、プロセスへの固執からの脱却、チームでの認識統一といった、文化やマインドセットの変革が不可欠です。

アジャイル開発は、単なる開発手法のトレンドではありません。不確実性が高まるこれからの時代において、ビジネスを成功に導くための普遍的な哲学であり、強力な武器となり得ます。ソフトウェア開発の文脈で語られることが多いですが、その思想はプロジェクト管理や組織運営など、様々な領域に応用が可能です。

この記事が、アジャイル開発への理解を深め、実践へ踏み出すための一助となれば幸いです。