現代のビジネスにおいて、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や新たなサービス開発は、企業の成長に不可欠な要素です。その中心的な役割を担うのが、専門的な技術力を持つエンジニアの存在です。しかし、多くの企業が「エンジニア採用がうまくいかない」「優秀な人材と出会えない」という深刻な課題に直面しています。

市場の競争は激化し、従来の採用手法だけでは、求める人材を確保することが困難な時代になりました。エンジニア採用を成功させるためには、その難しさの背景を正しく理解し、戦略的かつ多角的なアプローチを実践する必要があります。

この記事では、エンジニア採用がなぜ難しいのかという根本的な理由から、採用を成功に導くための具体的な20のコツ、さらには多様な採用手法や費用の目安、おすすめのツールまで、網羅的に解説します。採用担当者や経営者の方が、この記事を通じて自社のエンジニア採用戦略を見直し、優秀な人材を獲得するための一助となれば幸いです。

目次

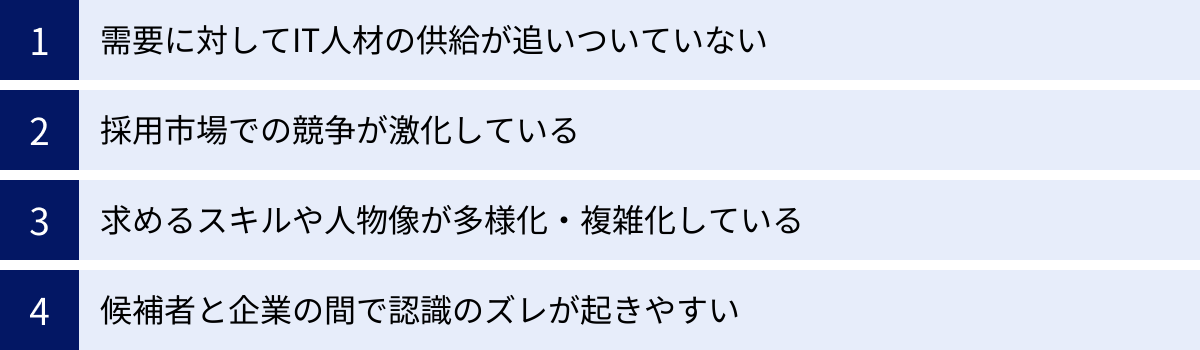

エンジニア採用が難しいと言われる4つの理由

エンジニア採用の成功を目指す上で、まず乗り越えるべきは「なぜエンジニア採用は難しいのか」という現状認識です。その背景には、構造的な問題から企業と候補者間のミスマッチまで、複数の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、その代表的な4つの理由を深掘りし、課題解決の糸口を探ります。

需要に対してIT人材の供給が追いついていない

エンジニア採用が困難を極める最も根本的な理由は、IT人材への爆発的な需要拡大に対し、人材の供給が全く追いついていないという需給バランスの著しい不均衡にあります。

経済産業省が公表した「IT人材需給に関する調査」によると、日本のIT人材は2030年に最大で約79万人不足すると予測されています。この予測は、あらゆる産業でDXが加速し、AI、IoT、ビッグデータ、クラウドといった先端技術を活用したビジネスモデルへの変革が急務となっている現状を色濃く反映したものです。

(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査(概要)」)

かつてはIT業界やWebサービス企業がエンジニア採用の中心でしたが、現在では製造業、金融、医療、小売、農業に至るまで、業界を問わずあらゆる企業が事業のデジタル化を推進するためにエンジニアを必要としています。この全産業的な需要の高まりが、限られた人材プールを奪い合う激しい競争を生み出しているのです。

少子高齢化による生産年齢人口の減少も、この問題に拍車をかけています。新たなIT人材の育成が急務である一方、育成には時間とコストがかかります。即戦力となる経験豊富なエンジニアの数は限られており、こうした人材は引く手あまたの状況です。結果として、企業は高い報酬や魅力的な条件を提示しなければ、候補者の目に留まることすら難しくなっています。このマクロな視点での人材不足が、エンジニア採用における全ての困難の根源にあると言えるでしょう。

採用市場での競争が激化している

前述の需給ギャップは、採用市場における熾烈な競争を引き起こしています。エンジニア採用の競合は、もはや同業他社だけではありません。潤沢な資金を持つメガベンチャーや大手企業、先進的な技術や自由な働き方を提示するスタートアップ、さらには高い報酬水準を誇る外資系企業まで、あらゆる規模・業種の企業が同じ市場で優秀なエンジニアを奪い合っているのが現状です。

特に、知名度やブランド力、資金力で劣る中小企業にとっては、この競争は非常に厳しいものとなります。大手企業は高い給与水準や充実した福利厚生、大規模プロジェクトへの挑戦機会などを提示できます。一方、スタートアップはストックオプションや裁量権の大きさ、プロダクトをゼロから作り上げる魅力などをアピールします。

こうした中で、自社ならではの魅力を明確に打ち出し、候補者に「この会社で働きたい」と思わせるだけの強力な訴求力がなければ、優秀な人材は他社に流れてしまいます。提示できる給与額に上限がある場合、それ以外の要素、例えば「働きがい」「技術的挑戦」「組織カルチャー」「社会貢献性」といった金銭的報酬以外の魅力を言語化し、戦略的に発信していくことが不可欠です。

また、候補者側も情報収集能力に長けており、企業の口コミサイトやSNS、技術ブログなど、あらゆるチャネルから情報を得て企業を評価します。求人票に書かれている情報だけでなく、実際に働くエンジニアの声や社内の雰囲気といった「生の情報」が、候補者の意思決定に大きな影響を与える時代なのです。

求めるスキルや人物像が多様化・複雑化している

ビジネス環境の変化に伴い、企業がエンジニアに求めるスキルセットは、かつてないほど多様化・複雑化しています。単に特定のプログラミング言語が書けるというだけでは、企業のニーズを満たせなくなってきているのです。

例えば、以下のようなスキルや経験を持つ人材への需要が高まっています。

- クラウド技術: AWS、Google Cloud、Azureといったクラウドプラットフォームを前提とした設計・構築・運用スキル。

- データサイエンス・機械学習: ビッグデータを解析し、ビジネスインサイトを抽出したり、AIモデルを開発・実装したりするスキル。

- DevOps/SRE: 開発(Development)と運用(Operations)を連携させ、サービスの信頼性を保ちながら開発速度を向上させるための知識と実践経験。

- セキュリティ: 高度化・巧妙化するサイバー攻撃からシステムや情報を守るための専門知識。

- プロダクトマネジメント: ビジネス要件を理解し、技術的な実現可能性とバランスを取りながらプロダクト開発を牽引する能力。

これらのスキルは専門性が高く、複数の領域にまたがる知識が求められることも少なくありません。企業側は「DXを推進したい」「AIを活用した新サービスを作りたい」といった抽象的な目標を掲げても、それを実現するために具体的にどのようなスキルセットを持つエンジニアが必要なのかを定義できなければ、適切な採用活動は行えません。

採用担当者が最新の技術トレンドを完全に理解するのは困難であり、現場のエンジニアとの連携が不可欠です。しかし、現場も多忙であるため、採用活動に十分な時間を割けないケースも多く、結果として「なんとなく良さそうな人」といった曖昧な基準で選考を進めてしまい、入社後のミスマッチを引き起こす原因となります。求める人物像が明確に定義・共有されていないことが、採用の難易度を一層高めているのです。

候補者と企業の間で認識のズレが起きやすい

採用プロセスにおいて、候補者と企業の間に生じる「認識のズレ」も、エンジニア採用を難しくする大きな要因です。このズレは、様々な側面で発生します。

- 待遇・条件のズレ: 企業側が想定している給与水準と、候補者が自身の市場価値から期待する給与水準に乖離があるケースです。特に優秀なエンジニアは自身の市場価値を客観的に把握しており、適正な評価がされないと感じれば、すぐに見切りをつけてしまいます。

- 業務内容のズレ: 求人票では華やかな新規開発業務を謳っていても、実際に入社してみるとレガシーシステムの保守・運用がメインだった、というケースは後を絶ちません。候補者は「何を作るか(What)」だけでなく、「どう作るか(How)」、つまり開発プロセスや技術スタック、チームの文化にも強い関心を持っています。 この部分の情報開示が不十分だと、入社後に「思っていたのと違った」というミスマッチが生じ、早期離職につながります。

- カルチャーのズレ: 企業の文化や価値観と、候補者の働く上での価値観が合わないケースです。例えば、トップダウンで意思決定が行われる組織に、ボトムアップでの改善提案を重視するエンジニアが入社すれば、大きなストレスを感じるでしょう。逆に、スピード感と変化を求める企業に、安定した環境でじっくり開発したいエンジニアが入っても、お互いにとって不幸な結果となります。

- スキルレベルのズレ: 企業側が候補者のスキルを過大評価、あるいは過小評価してしまうケースです。面接だけでは技術力を正確に見抜くことは難しく、コーディングテストやポートフォリオの確認などを通じて、客観的な評価軸を持つことが重要です。

これらのズレを防ぐためには、採用活動の初期段階から、良い面だけでなく、課題や改善途上の部分も含めて、透明性の高い情報を提供し、相互理解を深める努力が求められます。

エンジニア採用を成功させる20のコツ

エンジニア採用の困難な現状を乗り越え、優秀な人材を獲得するためには、戦略的かつ多角的なアプローチが必要です。ここでは、採用計画から入社後のフォローまで、一連のプロセスを成功に導くための20の具体的なコツを詳述します。

① 採用したい人物像(ペルソナ)を明確にする

エンジニア採用の第一歩であり、最も重要なのが「どのようなエンジニアを、なぜ採用したいのか」を具体的に定義することです。これが「採用ペルソナ」の設定です。ペルソナが曖昧なまま採用活動を進めると、評価基準がブレてしまい、誰にアプローチすべきか、何を伝えるべきかが定まりません。

ペルソナ設定では、以下の項目をできるだけ詳細に言語化しましょう。

- スキルセット: 必須のプログラミング言語、フレームワーク、データベース、クラウド環境の経験など。単に「Javaができる」ではなく、「Spring Bootを用いたWeb APIの開発経験3年以上」のように具体的に定義します。

- 経験: 担当していた役割(リーダー、メンバー)、プロジェクトの規模、開発手法(アジャイル、ウォーターフォール)、業界ドメイン知識などを明確にします。

- 人物像(ソフトスキル): コミュニケーション能力、問題解決能力、学習意欲、チームワーク、自走力など、カルチャーフィットに関わる要素を定義します。

- 志向性: 新規開発と既存改修のどちらを好むか、技術的好奇心の方向性、キャリアプランなどを想定します。

重要なのは、このペルソナを「理想のスーパーマン」にしないことです。市場に存在しないような完璧な人材を追い求めても、採用は進みません。MUST(必須要件)とWANT(歓迎要件)を明確に切り分け、優先順位をつけることが現実的な採用活動につながります。

② 現場のエンジニアに求めるスキルや条件をヒアリングする

ペルソナ設定や求人票作成において、採用担当者だけの知識で進めるのは非常に危険です。必ず、配属予定先の開発チームやエンジニアリングマネージャーなど、現場のエンジニアを巻き込みましょう。

現場へのヒアリングを通じて、以下のような解像度の高い情報を得ることができます。

- 具体的な業務内容: 現在チームが抱えている技術的課題は何か。新メンバーにどのような役割を担ってほしいか。

- 必要な技術スタック: 求人票に記載すべき具体的な技術要素(バージョン情報なども含めて)。

- チームのカルチャー: どのような人がチームに馴染みやすいか。コードレビューの文化、コミュニケーションの取り方など。

- スキルの見極め方: 面接でどのような質問をすれば、候補者のスキルレベルを判断できるか。

このプロセスを通じて、採用担当者と現場の目線合わせができ、採用基準が明確になります。また、現場のエンジニアが採用に当事者意識を持つことで、面接への協力や入社後のサポートもスムーズになります。

③ 採用基準を具体的に言語化する

ペルソナと現場ヒアリングを基に、誰が評価しても判断がブレないような具体的な「採用基準」を策定し、関係者全員で共有することが重要です。この基準は、書類選考から最終面接までの各選考フェーズで活用します。

採用基準を言語化する際には、「評価項目」「評価基準(S/A/B/Cなど)」「判断理由」をセットにした評価シートを作成すると効果的です。

| 評価項目 | S(期待以上) | A(期待通り) | B(やや不足) | C(不足) |

|---|---|---|---|---|

| 技術力(Java) | 設計思想を理解し、パフォーマンスを考慮した実装ができる | 要件定義に基づき、自走して実装ができる | 指示があれば実装できるが、応用力に課題 | 基本的な構文の理解が不十分 |

| 問題解決能力 | 潜在的な課題を発見し、主体的に解決策を提案・実行できる | 発生した問題に対し、原因を特定し解決できる | 指示された範囲での問題解決はできる | 問題解決のプロセスを説明できない |

| チームワーク | 周囲を巻き込み、チーム全体の生産性向上に貢献できる | チームメンバーと円滑に連携し、目標達成に貢献できる | 協調性はあるが、受け身な姿勢が目立つ | チームでの開発経験が乏しい、または協調性に欠ける |

このような基準があれば、面接官の主観による評価のバラつきを防ぎ、より公平で客観的な選考が実現します。

④ 働きやすい職場環境を整備する

優秀なエンジニアは、給与だけでなく「働きやすさ」を非常に重視します。 特に、生産性を最大限に高められる環境が提供されているかは、企業選びの重要な判断基準です。

具体的には、以下のような制度や環境の整備が求められます。

- リモートワーク・ハイブリッドワーク: 場所に縛られない柔軟な働き方の選択肢。

- フレックスタイム制度: コアタイムを設けるなどし、始業・終業時間を自由に調整できる制度。

- 高性能なPCやディスプレイの支給: 開発効率に直結するスペックの高い機材を提供。

- 快適なオフィス環境: 集中できるスペース、リラックスできるスペース、コミュニケーションを取りやすいレイアウトなど。

- 情報共有ツール・コミュニケーションツールの導入: Slack, Teams, Miro, Notionなど、円滑な連携を促進するツールの整備。

これらの環境を整え、採用活動において積極的にアピールすることで、他社との差別化を図ることができます。

⑤ 候補者にとって魅力的な労働条件を整える

働きやすい環境と並んで、魅力的な労働条件の整備も不可欠です。市場価値の高いエンジニアを獲得するためには、相応の対価を支払う必要があります。

- 競争力のある給与水準: 転職市場の給与相場を常に把握し、自社の給与テーブルが市場に見合っているか定期的に見直します。

- 公平な評価制度: 成果や貢献度が正しく評価され、昇給や昇格に反映される透明性の高い制度を構築します。

- 福利厚生: 書籍購入補助、セミナー・カンファレンス参加費用の補助、資格取得支援など、エンジニアのスキルアップを直接的に支援する制度は特に響きます。

- ストックオプション: スタートアップの場合、将来の成長へのインセンティブとして有効です。

- 副業の許可: 本業に支障のない範囲での副業を認めることで、多様な働き方を求めるエンジニアにとって魅力的に映ります。

これらの条件は、単に制度として存在するだけでなく、候補者にその価値が正しく伝わるようにアピールすることが重要です。

⑥ 自社の技術的な強みやカルチャーをアピールする

「この会社で働くことで、技術者として成長できるか」は、エンジニアが最も気にする点の一つです。自社の技術的な魅力や開発文化を積極的に発信しましょう。

- 技術スタック: 使用している言語、フレームワーク、インフラ環境などを具体的に公開します。なぜその技術を選定したのか、その背景にある思想を語れると、より魅力的になります。

- 開発プロセス: アジャイル開発、スクラム、コードレビュー、CI/CDの導入状況など、モダンで効率的な開発体制をアピールします。

- 技術的負債への取り組み: 負債から目をそらさず、計画的に返済に取り組んでいる姿勢を示すことは、誠実さのアピールにつながります。

- エンジニアの裁量権: どの程度の裁量を持って技術選定や設計に関われるのかを具体的に伝えます。

- 組織カルチャー: 1on1の実施、勉強会の開催頻度、フラットなコミュニケーションなど、組織としての価値観を伝えます。

これらの情報は、候補者が「ここで働きたい」と強く思うための動機付けとなります。

⑦ 採用広報に力を入れて認知度を高める

どんなに魅力的な環境や条件を整えても、その存在が知られていなければ意味がありません。潜在的な候補者層に自社を認知してもらうための「採用広報」活動は、現代のエンジニア採用において不可欠です。

採用広報は、すぐに応募にはつながらなくても、候補者の心の中に「あの会社、面白そうだな」というポジティブな印象を蓄積させていく長期的な取り組みです。具体的には、後述するオウンドメディアでの情報発信や技術イベントの開催、SNS活用などが挙げられます。重要なのは、候補者が情報収集に利用するであろう様々なタッチポイントで、一貫したメッセージを発信し続けることです。

⑧ 候補者の心に響く魅力的な求人票を作成する

求人票は、候補者が企業と最初に接する重要な入口です。ありきたりな内容ではなく、ペルソナとして設定したエンジニアの心に響くような、具体的で魅力的な求人票を作成する必要があります。

【魅力的な求人票のポイント】

- 具体的な業務内容: 「〇〇サービスの新規機能開発」だけでなく、「〇〇という課題を解決するため、マイクロサービスアーキテクチャを採用し、Go言語でバックエンドAPIを開発します」のように、背景や技術選定の意図まで記述します。

- チームの紹介: どんなメンバーが、どのような雰囲気で働いているのかを紹介します。

- 得られる経験・スキル: このポジションで働くことで、どのような技術的成長が見込めるのかを明記します。

- 必須要件と歓迎要件の明確化: 応募のハードルを不必要に上げないよう、MUST/WANTを分けます。

- 企業の魅力: 働きやすさ、技術的強み、カルチャーなどを具体的に記述します。

- カジュアルな言葉遣い: 堅苦しい定型文ではなく、候補者に語りかけるようなトーンを意識します。

求人票は一度作って終わりではなく、応募状況を見ながら常に改善を繰り返すことが大切です。

⑨ オウンドメディアで技術情報や働く環境を発信する

自社で運営するブログ(オウンドメディア)は、採用広報の強力な武器になります。特に技術ブログは、自社の技術力の高さを証明し、エンジニアコミュニティ内でのプレゼンスを高める上で非常に効果的です。

- 技術ブログ: 開発中に直面した課題とその解決策、新技術の導入事例、ライブラリの比較検討など、実践的な情報を発信します。これは、社外のエンジニアにとって有益な情報であると同時に、自社の技術レベルを示す何よりの証拠となります。

- カルチャーブログ: 社員インタビュー、チーム紹介、社内イベントの様子、働き方に関する制度紹介など、働く環境やカルチャーを伝えます。

これらのコンテンツは、検索エンジンやSNSを通じて潜在的な候補者に届き、自社への興味関心を喚起します。また、コンテンツが蓄積されることで、企業の資産となります。

⑩ カジュアル面談で相互理解を深める

選考の前に、まずはお互いを知る場として「カジュアル面談」を設定することは、候補者の応募意欲を高める上で非常に有効です。カジュアル面談は「選考」ではなく「対話」の場であり、企業側が候補者を見極めるだけでなく、候補者も企業を評価する場です。

現場のエンジニアが対応し、自社の開発体制やカルチャーについて率直に話したり、候補者の質問に答えたりすることで、相互の理解が深まります。これにより、その後の選考プロセスにおけるミスマッチを防ぎ、候補者の志望度を高める効果が期待できます。

⑪ 現場のエンジニアを面接や選考に巻き込む

②のヒアリングだけでなく、実際の面接や選考プロセスにも現場のエンジニアを積極的に巻き込みましょう。

- 技術力の見極め: 採用担当者だけでは判断が難しい技術的なスキルや思考プロセスを、現場のエンジニアが的確に評価できます。

- カルチャーフィットの判断: 候補者がチームの一員としてうまくやっていけそうか、現場目線で判断できます。

- 魅力付け(アトラクト): 候補者は、将来一緒に働くかもしれないエンジニアと直接話すことで、仕事のイメージが湧き、入社意欲が高まります。

現場のエンジニアには、面接官としての役割や評価基準を事前にしっかりと共有し、協力を仰ぐ体制を整えることが重要です。

⑫ 面接官の質問スキルや対応力を向上させる

面接官の態度は、候補者が抱く企業イメージを大きく左右します。横柄な態度や的外れな質問は、それだけで候補者の志望度を下げ、SNSなどで悪評が広まるリスクさえあります。

面接官トレーニングを実施し、以下のようなスキルを向上させましょう。

- 候補者の経験を深掘りする質問力(STARメソッドなど)

- 候補者の話を傾聴する姿勢

- 自社の魅力を的確に伝えるプレゼンテーション能力

- 候補者の不安や疑問を解消する対応力

全社的に面接の質を標準化し、すべての候補者に対してポジティブな体験を提供することが、企業の評判を高め、結果的に採用力の強化につながります。

⑬ 候補者体験(CX)の向上を意識する

候補者体験(Candidate Experience, CX)とは、候補者が企業を認知してから、応募、選考、内定、入社(あるいは不採用)に至るまでの一連のプロセスで得られる体験の総称です。このCXを向上させることは、採用成功に直結します。

- 応募のしやすさ: 煩雑な入力項目を減らし、数分で応募が完了するようにします。

- 迅速で丁寧なコミュニケーション: 選考結果の連絡は、合否に関わらず迅速に行います。

- 一貫性のある情報提供: 各面接官が言うことに食い違いがないようにします。

- 不採用通知の工夫: テンプレート的な文章ではなく、応募への感謝を伝える丁寧な文面を心がけます。「不採用」になった候補者も、将来の顧客や再応募者になる可能性があります。

優れたCXは、企業のブランドイメージを向上させ、口コミによる新たな候補者の獲得にもつながります。

⑭ 選考プロセスを迅速に進める

優秀なエンジニアほど、複数の企業から同時にアプローチを受けています。選考プロセスが冗長だったり、結果連絡が遅かったりすると、その間に他社に内定が決まってしまいます。

- 選考フローの最適化: 不要な面接をなくし、応募から内定までの期間を目標設定します(例:2〜3週間以内)。

- 関係者のスケジュール調整の迅速化: スケジュール調整ツールなどを活用し、面接日程を素早く確定させます。

- 即日〜数日以内の合否連絡: 面接後はできるだけ早く結果を伝える体制を整えます。

スピード感は、候補者に対する「熱意」の表れでもあります。迅速な対応を徹底しましょう。

⑮ ポートフォリオで技術力や実績を確認する

エンジニアの技術力を客観的に評価するために、ポートフォリオの提出を求め、その内容をしっかり確認することが有効です。ポートフォリオは、候補者のスキル、経験、思考プロセスが詰まった貴重な情報源です。

- GitHubアカウント: ソースコードの質、コミット履歴、OSSへの貢献度などを確認できます。

- 個人開発のプロダクト: 技術選定の理由、設計思想、課題解決へのアプローチなどを知ることができます。

- 技術ブログや登壇資料: 知識を体系的にまとめ、アウトプットする能力を評価できます。

面接では、ポートフォリオの内容について深掘りする質問をすることで、候補者の本質的な技術力や学習意欲を見極めることができます。

⑯ 求人媒体だけに頼らず多様な採用手法を試す

従来の求人広告媒体に掲載して応募を待つ「待ち」の採用だけでは、優秀なエンジニアとの接点を持つことは困難です。ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS採用など、多様な採用チャネルを組み合わせることが成功のカギです。

それぞれのチャネルにはメリット・デメリットがあり、自社の採用ペルソナやフェーズに合わせて最適な手法を選択・組み合わせる必要があります。詳しくは後述の「【徹底比較】エンジニア採用の代表的な手法9選」で解説します。

⑰ 最新の採用トレンドを常に把握する

エンジニア採用の手法やトレンドは、技術の進化と共に日々変化しています。常に最新の情報をキャッチアップし、新しいアプローチを試す柔軟な姿勢が求められます。

例えば、AIを活用したスカウト文面の最適化、オンラインのコーディングプラットフォームを利用した技術試験、技術コミュニティとの連携強化など、新しいツールや手法が次々と登場しています。他社の成功事例などを参考にしながら、自社に取り入れられるものはないか、常にアンテナを張っておくことが重要です。

⑱ 採用管理ツール(ATS)で業務を効率化する

候補者情報の管理、選考進捗の追跡、面接官との連携、求人媒体との連携など、採用業務は非常に煩雑です。採用管理システム(Applicant Tracking System, ATS)を導入することで、これらの業務を大幅に効率化できます。

ATSを活用すれば、採用担当者は煩雑な事務作業から解放され、候補者とのコミュニケーションや採用戦略の立案といった、より本質的な業務に集中できます。また、採用活動に関するデータを一元管理・分析できるため、データに基づいた改善活動も可能になります。

⑲ 採用代行(RPO)サービスの活用を検討する

社内に採用のノウハウやリソースが不足している場合、採用のプロフェッショナルである採用代行(Recruitment Process Outsourcing, RPO)サービスを活用するのも有効な選択肢です。

RPOは、採用計画の立案からスカウト送信、面接調整、内定者フォローまで、採用業務の一部または全部を代行してくれます。自社の採用チームの一員のように動いてくれるため、スピーディーに採用体制を強化できます。特に、採用担当者が一人しかいない「一人人事」の企業や、急な人員増強が必要な場合に有効です。

⑳ 内定から入社後まで手厚いフォローを続ける

内定を出したからといって、安心はできません。内定者は入社を決めるまで、あるいは入社後も不安を抱えています。内定承諾率を高め、入社後の早期離職を防ぐためには、手厚いフォローが不可欠です。

- 内定者フォロー: 内定から入社までの期間、定期的に連絡を取る、社員との懇親会を設ける、社内報を送るなどして、つながりを維持します。

- オンボーディング: 入社後の立ち上がりをスムーズにするための計画的なプログラム(研修、メンター制度、1on1など)を用意します。

「この会社に入社してよかった」と思ってもらうための継続的な努力が、エンゲージメントを高め、長期的な活躍につながります。

知っておきたいエンジニアの主な種類

一口に「エンジニア」と言っても、その専門分野は多岐にわたります。採用担当者は、自社が必要とするエンジニアがどの領域に属するのかを正しく理解しておく必要があります。ここでは、代表的なエンジニアの種類とその役割について解説します。

Webエンジニア

WebサイトやWebアプリケーションの開発を専門とするエンジニアです。ユーザーが直接触れる部分を担当する「フロントエンド」と、サーバー側の処理を担当する「バックエンド」に大別されます。

フロントエンドエンジニア

ユーザーがブラウザ上で直接見たり、操作したりする部分(UI/UX)の開発を担当します。デザイナーが作成したデザインを基に、HTML、CSS、JavaScriptといった言語を用いて、Webページを構築します。

- 主な使用技術: HTML5, CSS3, JavaScript (TypeScript), React, Vue.js, Angular など

- 役割: ユーザーが見やすく、使いやすいインターフェースを実装すること。Webサイトのパフォーマンス向上や、SEOを考慮したコーディングも求められます。近年では、UI/UXデザインの知識も重要視される傾向にあります。

バックエンドエンジニア

ユーザーの目には見えないサーバー側やデータベースのシステム開発・運用を担当します。ユーザー情報の管理、データの処理、決済機能、他システムとの連携など、Webサービスの根幹を支える部分です。

- 主な使用技術: Java, PHP, Ruby, Python, Go, Node.js, SQL (MySQL, PostgreSQL), NoSQL (MongoDB), AWS, Google Cloud など

- 役割: 安定したシステムの構築と運用。膨大なアクセスやデータに耐えうるパフォーマンス、堅牢なセキュリティを確保することがミッションです。インフラに関する知識も求められることが多く、後述するインフラエンジニアとの連携も重要になります。

アプリケーションエンジニア

スマートフォンやタブレットで動作するネイティブアプリ、または企業の業務効率化を目的とした業務系アプリケーションなどを開発するエンジニアです。

- スマートフォンアプリ開発:

- iOSアプリ: Swift, Objective-C

- Androidアプリ: Kotlin, Java

- クロスプラットフォーム: Flutter (Dart), React Native (JavaScript)

- 業務系アプリケーション開発:

- 主な使用技術: Java, C#, C++, Python など

- 役割: 顧客の業務内容を深く理解し、課題を解決するためのシステムを設計・開発します。金融、製造、流通など、特定の業界知識が求められることも多いのが特徴です。

Webエンジニアと領域が重なる部分もありますが、アプリケーションエンジニアはより特定のプラットフォームや業務に特化した開発を行う傾向があります。

インフラエンジニア

ITシステムの基盤(インフラストラクチャ)となるサーバーやネットワークの設計、構築、運用、保守を担当するエンジニアです。縁の下の力持ちとして、サービスが24時間365日安定して稼働し続けるための責任を負います。

- サーバーエンジニア: WebサーバーやDBサーバーなどの設計、構築、運用を行います。OS(Linuxなど)やミドルウェアに関する深い知識が必要です。

- ネットワークエンジニア: ルーターやスイッチなどのネットワーク機器を設定し、安全で快適な通信環境を構築・運用します。

- クラウドエンジニア: 近年需要が急増している分野で、AWS、Google Cloud、Azureといったパブリッククラウドサービスを利用してインフラを構築・運用します。コードでインフラを管理するIaC(Infrastructure as Code)のスキルが重視されます。

- SRE (Site Reliability Engineer): サイトリライアビリティエンジニア。開発と運用の間に立ち、自動化などを通じてサービスの信頼性向上をミッションとします。インフラの知識に加えて、プログラミングスキルも必須です。

これらの職種は完全に独立しているわけではなく、複数の領域にまたがるスキルを持つ「フルスタックエンジニア」の需要も高まっています。 採用計画を立てる際には、自社のプロダクトや課題に応じて、どの領域の専門性を持つエンジニアが必要なのかを明確にすることが重要です。

【徹底比較】エンジニア採用の代表的な手法9選

「待ち」の採用から「攻め」の採用へ。エンジニア採用を成功させるには、単一の手法に固執せず、自社の状況に合わせて複数の手法を戦略的に組み合わせることが不可欠です。ここでは、代表的な9つの採用手法の特徴、メリット・デメリットを比較し、解説します。

| 採用手法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ① ダイレクトリクルーティング | 企業が候補者に直接アプローチ | 潜在層にリーチ可能、ミスマッチが少ない | 工数がかかる、ノウハウが必要 |

| ② 求人媒体への広告掲載 | Webサイトに求人情報を掲載し応募を待つ | 多くの候補者の目に触れる、採用工数が少ない | 競争が激しい、応募者の質がばらつく |

| ③ 人材紹介(転職エージェント) | エージェントが候補者を紹介 | 採用工数を削減できる、非公開求人も扱える | 費用が高い(成功報酬)、エージェントの質に依存 |

| ④ リファラル採用 | 社員からの紹介 | 費用が安い、カルチャーフィットしやすい | 母集団形成が社員の交友関係に依存 |

| ⑤ SNS採用 | X (旧Twitter), LinkedInなどを活用 | 低コストで始められる、企業の生々しい情報を発信できる | 炎上リスク、継続的な運用が必要 |

| ⑥ オウンドメディアリクルーティング | 自社ブログなどで情報発信 | 企業の資産になる、ブランディング効果が高い | 効果が出るまで時間がかかる、コンテンツ作成の負担 |

| ⑦ ミートアップ・技術イベント | 勉強会などを開催し交流 | 候補者と直接交流できる、熱量の高い層に会える | 企画・運営の工数がかかる、集客が難しい場合も |

| ⑧ エンジニア向けプラットフォーム | GitHub, Qiitaなどを活用 | 候補者の技術力を直接確認できる | 採用目的での直接連絡が嫌われる場合も |

| ⑨ 採用代行(RPO) | 採用業務を外部に委託 | 即戦力の採用チームを構築できる、ノウハウを得られる | 費用がかかる、社内にノウハウが蓄積しにくい |

① ダイレクトリクルーティング(スカウト)

企業が自らデータベースなどで候補者を探し、直接アプローチ(スカウト)する手法です。転職潜在層、つまり「良い企業があれば話を聞いてみたい」と考えている優秀なエンジニアにアプローチできるのが最大の強みです。ペルソナに合致した人材を狙い撃ちできるため、ミスマッチが起こりにくい点もメリットです。

一方で、候補者探しからスカウト文面の作成、日程調整まで、採用担当者の工数が大幅に増加します。候補者の心に響くスカウト文を作成するには、相応のノウハウと時間が必要です。

② 求人媒体への広告掲載

転職サイトなどの求人媒体に広告を掲載し、候補者からの応募を待つ、最も一般的な手法です。多くの転職希望者の目に触れるため、短期間で一定数の母集団を形成しやすいのが特徴です。

しかし、有名企業や人気企業の求人に埋もれやすく、他社との差別化が難しいという側面があります。応募者のスキルや意欲も様々であるため、書類選考の工数がかさむ傾向にあります。

③ 人材紹介(転職エージェント)

人材紹介会社(転職エージェント)に依頼し、自社の要件に合った候補者を紹介してもらう手法です。エージェントが候補者のスクリーニングを行ってくれるため、採用工数を大幅に削減でき、採用担当者は面接などコア業務に集中できます。

費用は成功報酬型が一般的で、採用した候補者の年収の30%〜35%程度が相場と高額です。また、紹介される候補者の質は、担当エージェントのスキルや業界理解度に大きく左右される点に注意が必要です。

④ リファラル採用(社員紹介)

自社の社員に、友人や知人を紹介してもらう手法です。紹介する社員が企業の文化や業務内容を理解しているため、カルチャーフィットしやすく、入社後の定着率が高い傾向にあります。採用コストを大幅に抑えられる点も大きなメリットです。

ただし、母集団の形成が社員の個人的なネットワークに依存するため、安定的に候補者を確保するのは難しいです。紹介インセンティブ制度を設けるなど、社員が協力しやすい仕組み作りが重要になります。

⑤ SNS採用

X(旧Twitter)、LinkedIn、FacebookといったSNSを活用して採用活動を行う手法です。企業の公式アカウントや採用担当者、現場のエンジニアが個人アカウントで情報発信を行い、候補者と直接コミュニケーションを取ります。低コストで始められ、企業のカルチャーや働く人の「生の声」をリアルタイムに伝えられるのが魅力です。

一方で、継続的な情報発信が不可欠であり、運用には工数がかかります。また、不適切な発信による炎上リスクも考慮する必要があります。

⑥ オウンドメディアリクルーティング

自社の技術ブログや採用サイトといったオウンドメディアで、有益な情報や企業の魅力を発信し、応募につなげる中長期的な手法です。コンテンツは企業の資産として蓄積され、継続的に候補者を引きつける強力な採用ブランディングツールとなります。

効果を実感できるまでには時間がかかり、質の高いコンテンツを継続的に作成するためのリソース(時間、人、知識)が必要です。

⑦ ミートアップや技術イベントの開催

自社で技術勉強会やミートアップを主催し、社外のエンジニアと交流する手法です。自社の技術力やカルチャーを直接アピールでき、参加者の中から熱量の高い候補者を見つけ出すことができます。

イベントの企画から集客、運営まで、相応の工数がかかります。小規模なイベントから始め、徐々にコミュニティを形成していく視点が重要です。

⑧ エンジニア向けプラットフォームの活用

GitHub(ソースコード管理)、Qiita(技術情報共有)、LAPRAS(ポートフォリオ自動生成)といった、エンジニアが日常的に利用するプラットフォームを活用する手法です。候補者のアウトプット(コードや記事)を直接確認できるため、技術力を正確に評価しやすいのが最大のメリットです。

ただし、プラットフォームによっては採用目的での直接的なアプローチが規約で禁止されていたり、候補者から敬遠されたりすることもあるため、慎重なコミュニケーションが求められます。

⑨ 採用代行(RPO)

採用計画の立案、母集団形成、スカウト代行、面接調整など、採用プロセスの一部または全部を外部の専門企業に委託する手法です。社内に採用リソースやノウハウが不足している場合に、迅速に採用活動を強化できます。

外部サービスを利用するため当然コストがかかります。また、RPOに依存しすぎると、社内に採用ノウハウが蓄積されにくいという側面もあるため、自社の採用チームとの連携や役割分担を明確にすることが成功のカギとなります。

エンジニア採用にかかる費用の目安

エンジニア採用を進める上で、コストの把握は不可欠です。採用手法によって費用体系や相場は大きく異なります。ここでは、主要な採用手法ごとにかかる費用の目安を解説します。

| 採用手法 | 費用体系 | 費用の目安 |

|---|---|---|

| 人材紹介サービス | 成功報酬型 | 採用者の理論年収の30%~35% |

| 求人媒体 | 掲載課金型 | 数万円~100万円以上(プラン・期間による) |

| ダイレクトリクルーティング | 月額課金型 or 成功報酬型 | 月額数万円~十数万円 + 成功報酬(サービスによる) |

人材紹介サービスの費用(成功報酬型)

人材紹介サービス(転職エージェント)の費用は、「成功報酬型」が一般的で、採用が決定した時点で費用が発生します。初期費用がかからないため導入しやすいですが、一人あたりの採用単価は最も高額になる傾向があります。

- 費用相場: 採用したエンジニアの理論年収(月給×12ヶ月+賞与)の30%〜35%が一般的です。

- 計算例: 年収600万円のエンジニアを採用した場合

- 600万円 × 35% = 210万円

- 特徴: 採用できるまで費用は発生しませんが、ハイスキルな人材ほど年収が高くなるため、採用コストも比例して増加します。紹介会社によっては、早期退職した場合の返金保証制度が設けられています。

求人媒体の費用(掲載課金型)

求人媒体への広告掲載にかかる費用は、主に「掲載課金型」です。採用の成否にかかわらず、広告を掲載する期間や掲載枠のサイズ、オプションなどに応じて料金が決まります。

- 費用相場: 数万円程度の安価なプランから、100万円を超えるような大規模なプランまで様々です。

- 小規模・若手向け媒体: 4週間で5万円~30万円程度

- 大手総合媒体: 4週間で30万円~150万円程度

- 特徴: 掲載期間内であれば何人採用しても追加費用はかかりません。そのため、複数名の採用を計画している場合には、一人あたりの採用単価を抑えられる可能性があります。一方で、一人も採用できなくても費用は発生するため、リスクも伴います。

ダイレクトリクルーティングの費用

ダイレクトリクルーティングサービスの費用体系は、サービスによって異なりますが、主に以下のパターンに分けられます。

- 月額(または年額)課金型:

- 費用相場: 月額5万円~15万円程度。

- 特徴: 契約期間中はデータベースを利用して何人にでもアプローチでき、何人採用しても追加の成功報酬は発生しないことが多いです。採用人数が多いほど、一人あたりのコストパフォーマンスが高まります。

- 成功報酬型:

- 費用相場: 理論年収の15%~25%程度。

- 特徴: 人材紹介サービスよりは料率が低い傾向にあります。初期費用や月額費用を抑えたい場合に適しています。

- 複合型(月額課金+成功報酬):

- 費用相場: 月額数万円+成功報酬(数十万円~)。

- 特徴: 月額費用を抑えつつ、採用成功時に報酬を支払うモデルです。

これらの外部コストに加え、リファラル採用のインセンティブ費用(数万円~数十万円)、オウンドメディアやイベント運営にかかる人件費などの内部コストも考慮して、総合的な採用予算を計画することが重要です。

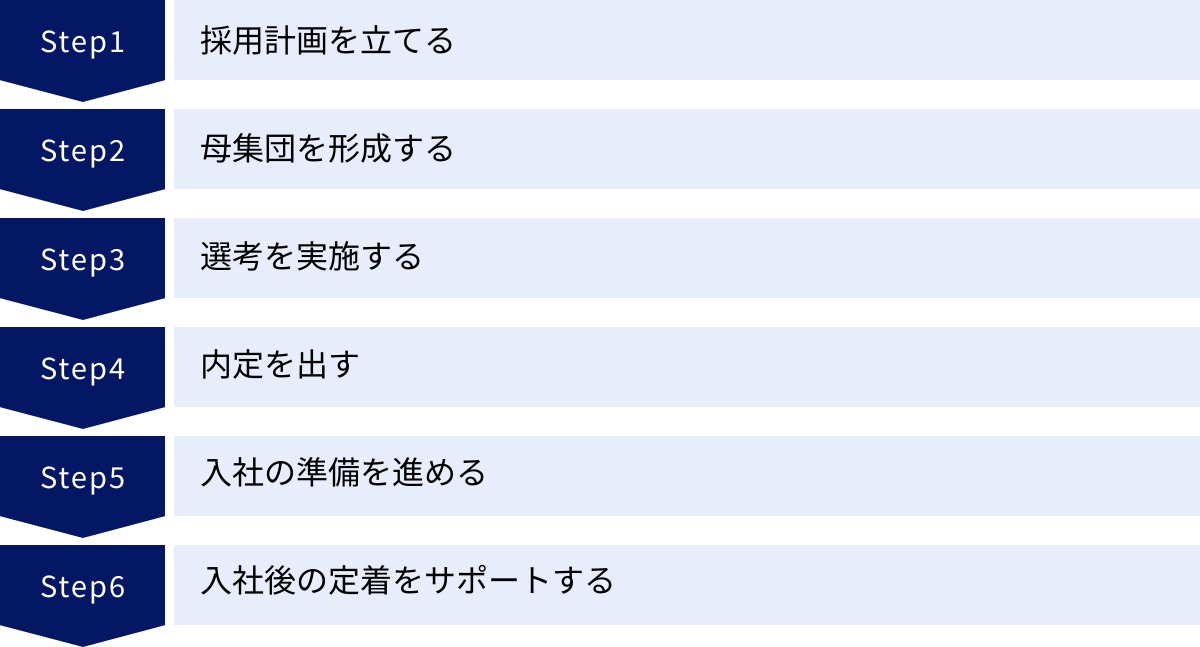

エンジニア採用の基本的な流れ6ステップ

効果的なエンジニア採用を実現するためには、場当たり的な活動ではなく、計画的で体系的なプロセスを踏むことが重要です。ここでは、採用計画から入社後の定着まで、基本的な6つのステップを解説します。

① 採用計画を立てる

すべての採用活動の土台となるのが、綿密な採用計画です。この段階で方向性を誤ると、その後の活動すべてが非効率になります。

- 人員計画の策定: 事業計画に基づき、「いつまでに」「どの部署に」「どのようなスキルを持つ人材が」「何名」必要なのかを明確にします。

- ペルソナ設計: 「エンジニア採用を成功させる20のコツ」で述べた通り、採用したい人物像を具体的に定義します。

- 採用手法の選定: ペルソナや予算、緊急度に応じて、どの採用手法をメインに活用するかを決定します。複数の手法を組み合わせるのが一般的です。

- 採用スケジュールの設定: 募集開始から内定、入社までのタイムラインを具体的に設定します。

- 予算の策定: 各採用手法にかかる費用や人件費を算出し、全体の予算を確保します。

この計画は、採用チームだけでなく、経営層や現場のエンジニアとも合意形成しておくことが、全社的な協力を得るために不可欠です。

② 母集団を形成する

採用計画に基づいて、実際に候補者を集めるフェーズです。

- 求人票の作成と公開: 候補者の心に響く魅力的な求人票を作成し、選定した求人媒体や自社サイトに掲載します。

- ダイレクトリクルーティングの実施: データベースからペルソナに合致する候補者をリストアップし、個別にスカウトメールを送信します。

- 人材紹介会社への依頼: エージェントに求人内容を詳細に伝え、候補者の紹介を依頼します。

- 採用広報活動: 技術ブログの更新、SNSでの発信、イベントの開催などを通じて、潜在層へのアプローチを続けます。

重要なのは、一つの手法に頼るのではなく、複数のチャネルを並行して動かし、継続的に候補者との接点を作り出すことです。

③ 選考を実施する

集まった候補者の中から、自社にマッチする人材を見極める重要なプロセスです。

- 書類選考: 履歴書・職務経歴書、ポートフォリオなどを基に、採用基準と照らし合わせて評価します。

- カジュアル面談(任意): 選考の前に、相互理解を深めるための場を設けます。

- 技術試験・コーディングテスト: 候補者の実践的なプログラミングスキルを確認します。オンラインで完結するサービスを利用することも多いです。

- 面接(1〜3回程度): 人事、現場エンジニア、役員などが面接官となり、技術力、カルチャーフィット、ポテンシャルなどを多角的に評価します。事前に策定した評価シートを用いて、客観的な評価を心がけます。

各選考ステップでは、候補者体験(CX)を意識し、迅速かつ丁寧なコミュニケーションを徹底することが求められます。

④ 内定を出す

選考の結果、採用したいと判断した候補者に内定を通知します。

- 内定通知と条件提示: 電話などで内定の意向を伝え、その後速やかに雇用条件通知書を送付します。給与、役職、業務内容、勤務条件などを明記します。

- 内定者フォロー: 候補者が内定を承諾するかどうか迷っている場合、懸念点をヒアリングし、解消するための面談(オファー面談)を設定します。現場のエンジニアや経営者との対話の場を設けることも有効です。

- クロージング: 候補者の入社意欲を高め、最終的な意思決定を後押しします。

優秀な候補者は複数の内定を持っていることが多いため、最後まで丁寧なコミュニケーションを続け、自社の魅力を伝えきることが重要です。

⑤ 入社の準備を進める

候補者が内定を承諾したら、スムーズに入社日を迎えられるように準備を進めます。

- 雇用契約の締結: 入社に必要な書類(雇用契約書、誓約書、身元保証書など)を案内し、締結します。

- 備品の準備: PCやディスプレイ、その他業務に必要なツールやアカウントを用意します。

- 社内への周知: 受け入れ部署や関連部署に、新しいメンバーの情報を共有します。

- オンボーディング計画の策定: 入社後の研修やメンターの選定など、立ち上がりをサポートする計画を具体化します。

⑥ 入社後の定着をサポートする

採用活動は、入社したら終わりではありません。採用したエンジニアが早期に組織に馴染み、能力を最大限に発揮して活躍(オンボーディング)できるようにサポートすることが、本当のゴールです。

- 入社初日のオリエンテーション: 会社や組織、ツールの使い方などを説明します。

- メンター制度: 先輩社員がメンターとなり、業務や人間関係の相談に乗る体制を整えます。

- 定期的な1on1ミーティング: 上長が定期的に面談を行い、業務の進捗やコンディション、キャリアについての対話を行います。

- チームとの交流: ランチ会などを企画し、チームメンバーとのコミュニケーションを促進します。

手厚いオンボーディングは、早期離職を防ぎ、エンゲージメントを高める上で極めて重要です。

エンジニア採用で失敗しないための注意点

多大なコストと時間をかけても、エンジニア採用が失敗に終わるケースは少なくありません。ここでは、よくある失敗を避け、採用の成功確率を高めるための3つの重要な注意点を解説します。

募集要項に専門用語を使いすぎない

採用担当者が陥りがちな罠の一つが、求人票や募集要項に専門用語や社内用語を多用してしまうことです。現場からヒアリングした技術用語をそのまま羅列しただけでは、候補者に魅力が伝わらないばかりか、かえって応募をためらわせてしまう可能性があります。

例えば、「弊社の独自フレームワーク『Taro』と、マイクロサービス基盤『Jiro』を駆使し、SLA/SLOを遵守した上で、既存システムのリアーキテクティングを推進していただきます」といった表現は、社外の人間には何のことか全く分かりません。

重要なのは、なぜその技術が必要なのか、その仕事を通じてどのような課題を解決するのか、という文脈を平易な言葉で説明することです。「長年運用してきた大規模なECサイトを、よりスピーディーに機能改善できるよう、システムの構造を nowoczesny なマイクロサービスへと刷新するプロジェクトです。バックエンドは主にGo言語を採用し、インフラはAWS上で構築します」のように、背景や目的を伝えることで、候補者は仕事のイメージを掴みやすくなります。

- 心がけるべきこと:

- ターゲットを意識する: 経験の浅い若手向けなのか、特定の技術に精通したシニア向けなのかで、言葉の選び方を変える。

- 「翻訳」を意識する: 現場の言葉を、候補者が理解できる言葉に翻訳する意識を持つ。

- 第三者の視点を入れる: 他部署の人や、エンジニアではない人に読んでもらい、分かりにくい部分がないかチェックする。

専門用語は適切に使いつつも、それが独りよがりな表現になっていないか、常に客観的な視点で見直すことが大切です。

面接で候補者のスキルを正しく見極める

面接は、候補者の人柄やコミュニケーション能力を知る上で重要ですが、エンジニアの技術力を面接での会話だけで正確に見極めるのは非常に困難です。過去の経歴や自己PRを鵜呑みにして採用した結果、「期待していたスキルレベルに達していなかった」というミスマッチは、採用失敗の典型的なパターンです。

この問題を避けるためには、多角的な方法でスキルを評価する仕組みが必要です。

- コーディングテストの実施:

- オンラインのコーディングテストプラットフォームなどを活用し、リアルタイムで問題を解いてもらうことで、基礎的なアルゴリズム力や実装速度を客観的に評価できます。

- ポートフォリオの深掘り:

- 事前に提出してもらったGitHubアカウントや個人開発プロダクトについて、「なぜこの技術を選んだのですか?」「ここで一番苦労した点は何ですか?」「もし今作り直すとしたら、どう改善しますか?」といった質問を投げかけます。これにより、表面的な知識だけでなく、思考のプロセスや課題解決能力、技術への探求心などを探ることができます。

- ペアプログラミング形式の面接:

- 面接官と候補者がペアになり、簡単な課題に一緒に取り組む形式です。コーディングスキルだけでなく、コミュニケーションを取りながら問題を解決していく姿勢や、他者のコードを理解する力など、チームで働く上で重要な能力を評価できます。

重要なのは、画一的なテストで評価するのではなく、候補者の経験やスキルレベルに合わせて評価方法を柔軟に変えることです。これらの取り組みは、企業側が候補者のスキルを正しく見極めるだけでなく、候補者側にとっても「この会社は技術を正当に評価してくれる」というポジティブな印象を与えることにつながります。

候補者への連絡は迅速かつ丁寧に行う

エンジニア採用市場は、候補者優位の「売り手市場」です。優秀なエンジニアは、常に複数の企業からアプローチを受けており、選考も同時に複数社進めているのが当たり前です。このような状況で、企業側の対応が遅いことは、それだけで致命的なデメリットとなります。

- 書類選考の結果連絡が1週間以上かかる

- 面接の日程調整のメールに返信がない

- 面接後の合否連絡が約束の期日を過ぎても来ない

こうした対応の遅さは、候補者に「自分は重要視されていない」「この会社は仕事の進め方も遅いのではないか」というネガティブな印象を与え、志望度を著しく低下させます。その間に、対応の早い他社に内定が決まってしまうケースは後を絶ちません。

- 徹底すべきこと:

- スピードを最優先する: 書類選考の結果は3営業日以内、面接の合否は翌日中など、社内で連絡期限のルールを設けて徹底する。

- 進捗をこまめに連絡する: 選考に時間がかかる場合でも、「現在〇〇の理由で選考が長引いております。〇月〇日までには必ずご連絡します」といった中間報告を入れるだけで、候補者の心証は大きく変わります。

- 丁寧なコミュニケーションを心がける: 合否に関わらず、応募してくれたことへの感謝を伝える。特に「不採用」の連絡こそ、未来の応募者や顧客を作るための重要なコミュニケーションと捉え、丁寧な文面で対応することが、長期的な企業の評判につながります。

迅速かつ丁寧なコミュニケーションは、候補者体験(CX)の根幹をなす要素であり、企業の採用力を測る重要なバロメーターなのです。

エンジニア採用におすすめのツール・サービス

エンジニア採用を効率的かつ効果的に進めるためには、適切なツールやサービスの活用が欠かせません。ここでは、代表的な採用手法ごとにおすすめのサービスを、それぞれの特徴とともにご紹介します。

(各サービスの情報は、公式サイト等で最新の情報を確認することをおすすめします)

おすすめのダイレクトリクルーティングサービス

転職潜在層に直接アプローチできるダイレクトリクルーティングは、現代のエンジニア採用における中心的な手法の一つです。サービスごとに登録しているエンジニアの層や特徴が異なります。

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| Findy | GitHub連携でスキル偏差値を可視化。ハイスキルなエンジニア層に強い。AIによるマッチング支援も特徴。 |

| LAPRAS SCOUT | SNSやGitHub等の公開情報から候補者のポートフォリオを自動生成。アウトプットを重視する採用に最適。 |

| Forkwell | ポートフォリオ機能が充実。技術スタックや志向性での検索に優れ、ミートアップ機能も提供。 |

Findy

Findyは、候補者のGitHubアカウントを連携させることで、その活動履歴から「スキル偏差値」を算出する点が最大の特徴です。これにより、企業は候補者の技術力を客観的な指標で判断し、自社の求めるスキルレベルに合致した人材に効率的にアプローチできます。特に、モダンな技術を扱うWeb系企業やスタートアップで活躍する、意欲の高いエンジニアが多く登録しています。

(参照:Findy 公式サイト)

LAPRAS SCOUT

LAPRAS SCOUTは、GitHub、Qiita、X(旧Twitter)など、Web上に公開されている情報をAIが収集・解析し、個人のポートフォリオを自動で生成するユニークなサービスです。企業は、候補者の実際の活動やアウトプットを確認した上でスカウトを送ることができます。「コードが書ける」だけでなく、「情報を発信している」「コミュニティに貢献している」といった側面も評価したい企業に適しています。

(参照:LAPRAS SCOUT 公式サイト)

Forkwell

Forkwellは、エンジニアが自身のスキルや経験、開発したプロダクトなどを詳細に記録できるポートフォリオ機能に強みを持つサービスです。企業は、使用言語やフレームワークといった技術スタックでの絞り込み検索がしやすく、候補者の技術志向を深く理解した上でアプローチできます。また、オンラインで企業とエンジニアが交流できる「ミートアップ機能」も提供しており、採用ブランディングにも活用できます。

(参照:Forkwell 公式サイト)

おすすめの求人媒体

幅広い層のエンジニアに募集を告知したい場合、求人媒体の活用も有効です。IT・Web業界に特化した媒体を選ぶと、より親和性の高い候補者と出会いやすくなります。

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| Green | IT/Web業界に特化。カジュアルな面談からの応募が多く、候補者と直接やりとりできる。人事担当者の顔が見えるプロフィール機能も特徴。 |

| Wantedly | 「共感」でマッチングするビジネスSNS。給与や待遇ではなく、企業のビジョンやミッションを軸にアピール。 |

| doda | 業界最大級の総合転職サイト。豊富な登録者数を誇り、多様な経験を持つエンジニア層にアプローチ可能。エージェントサービスも併用できる。 |

Green

Greenは、IT/Web業界に特化した成功報酬型の求人媒体です。大きな特徴は、企業が候補者に直接アプローチできる「スカウト機能」と、候補者からの「気になる」というシグナルを基点としたコミュニケーションです。人事担当者の顔写真やプロフィールを公開でき、候補者とフランクなやり取りが可能なため、企業のカルチャーを伝えやすい設計になっています。

(参照:Green 公式サイト)

Wantedly

Wantedlyは、「シゴトでココロオドルひとをふやす」をコンセプトにしたビジネスSNSです。求人票に給与を記載できないのが特徴で、企業のビジョンやミッション、働く仲間といった「共感」を軸にしたマッチングを重視しています。カジュアル面談をフックに応募を集めやすく、特に企業の理念やカルチャーにフィットする人材を探したい場合に有効なプラットフォームです。

(参照:Wantedly 公式サイト)

doda

dodaは、業界トップクラスの会員数を誇る大手総合転職サイトです。その膨大なデータベースには、Web系から業務系、インフラ系まで、多種多様なバックグラウンドを持つエンジニアが登録しています。求人広告の掲載だけでなく、転職エージェントサービスやダイレクトリクルーティングサービスも一体で提供しており、企業のニーズに合わせて様々なアプローチを組み合わせることが可能です。

(参照:doda 公式サイト)

おすすめの転職エージェント

採用工数を削減し、プロの視点から候補者を紹介してほしい場合には、エンジニア領域に特化した転職エージェントの活用が効果的です。

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| レバテックキャリア | IT・Web業界特化型で業界トップクラスの登録者数と実績。専門知識が豊富なキャリアアドバイザーがサポート。 |

| Geekly | IT・Web・ゲーム業界専門。独自の精緻なマッチングシステムにより、高いマッチング精度を誇る。 |

| TechClips AGENT | 高年収・ハイクラスなITエンジニアに特化。現役エンジニアによるコンサルティングが特徴。 |

レバテックキャリア

レバテックキャリアは、IT・Webエンジニアの転職支援に特化したエージェントとして、業界内で高い知名度と実績を誇ります。長年の実績から蓄積された豊富な求人案件と登録者数を持ち、企業の細かなニーズにも対応できるのが強みです。業界の技術トレンドや市場動向に精通したキャリアアドバイザーが、企業の採用要件を深く理解した上で、最適な候補者を紹介してくれます。

(参照:レバテックキャリア 公式サイト)

Geekly

Geekly(ギークリー)は、IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。企業と候補者のスキル、経験、志向性などを多角的に分析する独自のマッチングシステムに強みがあり、ミスマッチの少ないスピーディーな紹介を実現しています。特にWebサービスやソーシャルゲーム業界の求人を豊富に扱っています。

(参照:Geekly 公式サイト)

TechClips AGENT

TechClips AGENT(テッククリップスエージェント)は、首都圏を中心としたITエンジニア、特に年収500万円以上のハイクラス層に特化したサービスです。大きな特徴は、紹介するすべての候補者と現役エンジニアのコンサルタントが面談を行っている点です。これにより、技術力を正確に見極めた上で、企業の求めるレベルに合致した即戦力人材を紹介することが可能になっています。

(参照:TechClips AGENT 公式サイト)