現代のビジネスにおいて、ITエンジニアの存在は不可欠です。テクノロジーの進化とともに、エンジニアに求められる役割は多様化し、そのキャリアパスもまた、かつてないほど多岐にわたっています。このような状況下で、多くのエンジニアが「自分の将来はどうなるのだろうか」「どのようなスキルを身につければ市場価値を高められるのか」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。

この記事では、エンジニアが自身のキャリアを主体的に設計し、理想の未来を切り拓くための羅針盤となる「キャリアパス」について、網羅的に解説します。代表的な12のキャリアパスの選択肢から、具体的な設計手順、そして成功のためのポイントまで、あなたのキャリアプランニングを強力にサポートする情報を提供します。

目次

エンジニアのキャリアパスとは?

IT業界で働くエンジニアにとって、「キャリアパス」という言葉は頻繁に耳にする機会があるでしょう。しかし、その意味を正確に理解し、自身のキャリア設計に活かせている人は意外と少ないかもしれません。まず初めに、エンジニアのキャリアパスとは何か、その基本的な概念と重要性について深く掘り下げていきましょう。

キャリアパスとは、ある職務や職位に就いている人が、将来的にどのようなポジションや役割を経てキャリアを形成していくか、その道筋やステップを指します。これは単なる昇進のルートだけを意味するものではありません。具体的には、スキルの習得、専門性の深化、担当業務の拡大、働き方の変化などを含めた、職業人としての中長期的な成長プロセス全体を示す概念です。

例えば、新卒でプログラマーとして入社したエンジニアが、数年後にはチームをまとめるプロジェクトリーダー(PL)になり、さらに経験を積んでプロジェクト全体の責任を負うプロジェクトマネージャー(PM)へとステップアップしていく、といった道筋が典型的なキャリアパスの一例です。

しかし、エンジニアのキャリアパスはこうしたマネジメント職への一本道だけではありません。特定の技術領域をとことん追求し、誰にも負けない専門性を武器にする「ITスペシャリスト」や、システム全体の設計思想を描く「ITアーキテクト」のように、技術の専門家としてキャリアを築く道もあります。また、組織に属さず、自らのスキルで案件を獲得する「フリーランス」や、自ら事業を立ち上げる「起業」といった選択肢も、現代のエンジニアにとって現実的なキャリアパスとなっています。

重要なのは、キャリアパスが未来の可能性を示す「地図」のようなものであるという点です。どの道を選び、どのように進んでいくかは個人の意思と努力に委ねられています。この地図を理解し、活用することで、エンジニアは自身のキャリアをより戦略的に、そして主体的に築いていくことができるのです。

キャリアプランとの違い

キャリアパスと似た言葉に「キャリアプラン」があります。この二つは密接に関連していますが、意味合いが異なります。その違いを理解することは、効果的なキャリア設計の第一歩です。

| 項目 | キャリアパス | キャリアプラン |

|---|---|---|

| 主体 | 企業・組織、または一般的なモデル | 個人 |

| 視点 | 客観的・一般的 | 主観的・個人的 |

| 内容 | 組織内での標準的な昇進・異動ルートや、職種における典型的な成長の道筋 | 個人が自身の目標を達成するために立てる具体的な行動計画 |

| 役割 | キャリアの選択肢や道筋を示す「地図」や「手本」 | 地図を元に、目的地(ゴール)とルートを定める「旅行計画書」 |

キャリアパス(Career Path)は、前述の通り、企業が社員に示す標準的な昇格ルートや、ある職種における一般的なキャリアの変遷モデルを指すことが多いです。いわば、組織や業界が用意した「道」や「選択肢」であり、比較的客観的なものです。企業によっては、社員の成長を促すために明確なキャリアパス制度を設けている場合もあります。

一方、キャリアプラン(Career Plan)は、個人が主体となって自身のキャリアについて描く、将来の目標達成に向けた具体的な計画です。これは「3年後には〇〇の技術を習得して、年収△△万円を目指す」「5年後にはプロジェクトマネージャーとして大規模案件を成功させる」といった、個人の価値観や目標に基づいた、より主観的でパーソナルな計画書と言えます。

つまり、両者の関係は、「キャリアパス」という地図を参考にしながら、自分だけの「キャリアプラン」という旅行計画を立てる、とイメージすると分かりやすいでしょう。

例えば、ある企業が「プログラマー → PL → PM」というキャリアパスを提示しているとします。エンジニアAさんは、このパスを参考に「まずはPLになるために、3年後までにリーダーシップ研修を受け、小規模チームの管理を経験する」というキャリアプランを立てるかもしれません。一方で、エンジニアBさんは、同じキャリアパスを見ても「自分はマネジメントよりも技術を極めたい」と考え、提示されたパスとは異なる「ITスペシャリスト」を目指すキャリアプランを独自に設計するかもしれません。

このように、キャリアパスはあくまで選択肢の一つであり、それをどう解釈し、自身のキャリアプランに落とし込むかが極めて重要です。自分自身の興味、強み、価値観を深く理解した上で、利用可能なキャリアパスを戦略的に活用し、オリジナルのキャリアプランを構築していく。これが、変化の激しいIT業界で成功するための鍵となるのです。

エンジニアがキャリアパスを考えるべき3つの理由

日々の業務に追われる中で、「将来のキャリアについてじっくり考える時間がない」と感じるエンジニアは少なくないでしょう。しかし、明確なキャリアパスを描くことは、目先のタスクをこなすこと以上に、長期的にはるかに大きな価値をもたらします。ここでは、なぜすべてのエンジニアがキャリアパスを真剣に考えるべきなのか、その具体的な3つの理由を解説します。

① 年収アップと理想の働き方を実現するため

キャリアを考える上で、年収や働き方は最も重要な要素の一つです。明確なキャリアパスを描くことは、自身の市場価値を計画的に高め、経済的な安定と理想的なワークライフバランスを実現するための極めて有効な戦略となります。

まず、年収アップの観点から見てみましょう。エンジニアの報酬は、そのスキル、経験、そして担う責任の大きさに大きく左右されます。漫然と目の前の業務をこなしているだけでは、年収の大幅な向上は期待しにくいのが現実です。しかし、キャリアパスを意識することで、目標とする年収を得るためにはどのようなスキルセットやポジションが必要なのかが明確になります。

例えば、「年収1,000万円」を目標に設定したとします。その目標から逆算すると、一般的なプログラマーのままでは到達が難しいかもしれません。しかし、プロジェクト全体を管理するプロジェクトマネージャー(PM)、企業の技術戦略を担うCTO、あるいは需要の高い特定技術(例:AI、クラウドセキュリティ)のスペシャリストといったキャリアパスを描けば、その目標は現実的なものになります。このように、ゴールから逆算して必要なスキルや経験を計画的に積み上げていくアプローチが、効率的な年収アップに繋がります。

次に、理想の働き方の実現です。現代では、フルリモート、フレックスタイム、週休3日制、時短勤務など、働き方の選択肢が多様化しています。こうした自由度の高い働き方を実現するためには、企業から「この人にぜひ働いてほしい」と思われるだけの実力、すなわち高い市場価値が不可欠です。

例えば、場所に縛られずに働きたいのであれば、リモート環境でも高いパフォーマンスを発揮できる自律性やコミュニケーション能力、そして特定の分野で高い専門性を持つことが求められます。フリーランスとして独立すれば、働く時間や場所を自分でコントロールできますが、そのためには案件を継続的に獲得できるだけの技術力と営業力が必要です。

キャリアパスを設計する過程で、自分がどのような働き方を理想としているのかを具体的にイメージし、その実現に必要なスキルやポジションを目標に組み込むことができます。キャリアパスは、単なる職位の向上だけでなく、人生の質(QOL)を高めるための設計図でもあるのです。

② 技術のトレンド変化に対応するため

IT業界の最も大きな特徴は、技術の進化スピードが極めて速く、スキルの陳腐化が激しいことです。昨日まで最先端だった技術が、今日にはレガシーとなっていることも珍しくありません。このような環境でエンジニアが長期的に活躍し続けるためには、変化への対応が不可欠です。

キャリアパスを考えずにいると、知らず知らずのうちに自分のスキルセットが時代遅れになり、市場価値が低下してしまうリスクがあります。例えば、10年前にオンプレミス環境でのサーバー構築・運用スキルで高い評価を得ていたエンジニアが、その後のクラウド技術の潮流に乗り遅れてしまった場合、現在の市場では活躍の場が限られてしまう可能性があります。

ここでキャリアパスの設計が重要な役割を果たします。中長期的な視点でキャリアの方向性を定めることで、次に習得すべき技術や注目すべきトレンドを意識的に情報収集し、学習計画に組み込むことができます。

例えば、「5年後にはクラウドネイティブなアプリケーション開発をリードするITアーキテクトになる」というキャリアパスを描いたとします。この目標があれば、現在の業務とは直接関係がなくても、DockerやKubernetesといったコンテナ技術、マイクロサービスアーキテクチャ、CI/CDパイプラインの構築、AWSやGCPといった主要なクラウドプラットフォームの最新サービスについて、主体的に学ぶ動機が生まれます。

これは、日々の業務に追われる中でつい後回しにしがちな「未来への投資」を、計画的に実行するための強力なフレームワークとなります。キャリアパスは、技術の荒波を乗り越えるための「羅針盤」であり、自身のスキルが陳腐化するリスクを回避するための「保険」でもあるのです。

定期的に自身のキャリアパスを見直し、市場の動向に合わせて軌道修正を行うことで、常に需要の高いスキルを維持し、変化を脅威ではなくチャンスとして捉えることができるようになります。

③ 仕事へのモチベーションを維持するため

エンジニアとしてのキャリアが長くなるにつれて、誰しも「仕事のマンネリ化」や「モチベーションの低下」に直面することがあります。毎日同じようなコーディングの繰り返し、終わりの見えない保守運用業務、成長実感の欠如…。こうした状況は、仕事のパフォーマンスを低下させるだけでなく、精神的な健康にも悪影響を及ぼしかねません。

明確なキャリアパスを持つことは、日々の業務に意味と目的を与え、内発的なモチベーションを維持・向上させるための強力な起爆剤となります。

キャリアパスを描くことで、現在の業務が将来の目標達成に向けた重要なステップであると認識できるようになります。例えば、「将来はプロダクトマネージャーになりたい」という目標があれば、たとえ地味なバグ修正のタスクであっても、「これはプロダクトの品質を理解するための重要な経験だ」と前向きに捉えることができます。顧客からの厳しいフィードバックも、「ユーザーのニーズを深く知るための貴重な機会だ」と解釈できるようになるでしょう。

このように、自分の仕事が壮大なキャリアの物語の一部であると位置づけることで、日々のタスクに新たな意味が生まれ、やりがいを感じやすくなります。

また、キャリアパスは新たな挑戦への意欲をかき立てます。現在のスキルレベルに安住するのではなく、「次のステップに進むためには、〇〇のスキルが足りない」「リーダーシップを発揮する経験が必要だ」といった課題が明確になるため、自ずと新しい学習や役割への挑戦意欲が湧いてきます。資格取得や勉強会への参加、社内での新規プロジェクトへの立候補など、具体的な行動目標が立てやすくなり、これが成長実感に繋がります。

設定したマイルストーン(中間目標)を一つずつクリアしていく達成感は、自己効力感(自分はできるという自信)を高め、さらなる高みを目指すためのエネルギーとなります。この「目標設定 → 挑戦 → 達成 → 自信向上」というポジティブなサイクルこそが、長期的なモチベーション維持の鍵です。

キャリアパスは、単なる出世計画ではありません。それは、エンジニアとしての自分自身の成長物語を描き、仕事への情熱を燃やし続けるためのシナリオなのです。

エンジニアの代表的なキャリアパス12選

エンジニアのキャリアパスは、大きく分けて「マネジメント」「スペシャリスト」「ビジネス」「独立」の4つの系統に分類できます。ここでは、それぞれの系統を代表する12の具体的なキャリアパスについて、その役割、求められるスキル、向いている人の特徴などを詳しく解説します。

① プロジェクトリーダー(PL)

- 役割・仕事内容: プロジェクトリーダー(PL)は、開発現場の最前線に立つ、チームの技術的なまとめ役です。数名から十数名のエンジニアチームを率い、プロジェクトマネージャー(PM)が策定した計画に基づき、開発タスクの割り振り、メンバーの技術的なサポート、コードレビュー、進捗管理などを行います。PMがプロジェクト全体の「管理」を担うのに対し、PLは開発チームの「実行」をリードする役割です。

- 求められるスキル: 高い技術力はもちろんのこと、メンバーと円滑にコミュニケーションをとる能力、タスク管理能力、そしてチームの課題を解決するリーダーシップが不可欠です。

- 向いている人: チームで何かを成し遂げることに喜びを感じる人、後輩の育成や技術指導にやりがいを感じる人、そして将来的にはPMを目指したいと考えている人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: シニアクラスのプログラマーやエンジニアが、その技術力と経験を活かして最初に目指すことが多いマネジメント系のポジションです。

② プロジェクトマネージャー(PM)

- 役割・仕事内容: プロジェクトマネージャー(PM)は、プロジェクト全体の最高責任者です。有名な管理指標であるQCD(Quality: 品質, Cost: コスト, Delivery: 納期)に責任を持ち、プロジェクトを成功に導くことがミッションです。具体的な業務は、顧客やステークホルダーとの要件定義、プロジェクト計画の策定、予算管理、人員のアサイン、リスク管理、進捗管理など多岐にわたります。

-

- 求められるスキル: PL以上に高度なマネジメントスキル、交渉力、課題解決能力、そして強い責任感が求められます。技術的な知識も必要ですが、それ以上にビジネス視点での判断力が重要になります。

- 向いている人: 物事を俯瞰的に捉えるのが得意な人、多様な立場の人々と調整・交渉するのが苦にならない人、そして大きな責任を負うことにやりがいを感じる人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: プロジェクトリーダー(PL)としてチームマネジメントの経験を積んだ後に、ステップアップするのが一般的なルートです。

③ プロダクトマネージャー

- 役割・仕事内容: プロダクトマネージャーは、「何を作るか(What)」と「なぜ作るか(Why)」を決定する、プロダクトの成功に責任を持つ役割です。PMが「プロジェクト」を期限内に計画通り終わらせることを目指すのに対し、プロダクトマネージャーは「プロダクト」そのものの価値を最大化し、事業を成長させることを目指します。市場調査、ユーザーインタビュー、競合分析を通じてニーズを把握し、プロダクトのビジョンやロードマップを策定します。

- 求められるスキル: ビジネス、テクノロジー、ユーザーエクスペリエンス(UX)の3つの領域にまたがる幅広い知識が求められます。特に、市場を分析する能力、ユーザーの課題を特定する能力、そして関係者を巻き込むリーダーシップが重要です。

- 向いている人: 「どう作るか」よりも「何を作るべきか」に興味がある人、ビジネスの成長に直接貢献したい人、そしてユーザーの課題解決に情熱を注げる人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: エンジニア、デザイナー、マーケターなど、様々な職種から目指すことが可能な職種です。エンジニア出身者は技術的な実現可能性を深く理解している点で強みがあります。

④ VPoE(Vice President of Engineering)

- 役割・仕事内容: VPoEは、エンジニアリング組織全体のマネジメントに特化した責任者です。「技術」そのものよりも、「人」と「組織」にフォーカスし、強いエンジニアチームを作り上げることがミッションです。具体的な業務には、エンジニアの採用戦略の立案、育成プログラムの設計、評価制度の構築、技術文化の醸成、エンジニアのキャリア支援などが含まれます。

- 求められるスキル: 高度なピープルマネジメント能力、組織設計能力、採用・育成に関する知見が不可欠です。エンジニア一人ひとりの成長とキャリアに向き合い、組織全体の生産性を最大化する手腕が問われます。

- 向いている人: 個々のエンジニアの成長を支援することに喜びを感じる人、強いチームや文化を創り上げたいという情熱がある人、そして経営と現場の橋渡し役を担いたい人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: エンジニアリングマネージャーやテックリードなど、複数のチームをマネジメントした経験を持つ人がステップアップして就くことが多い役職です。

⑤ CTO(最高技術責任者)

- 役割・仕事内容: CTOは、企業の技術面における最高責任者であり、経営陣の一員です。VPoEが組織内部のマネジメントに注力するのに対し、CTOはより経営的な視点から、会社の事業戦略と技術戦略を一致させる役割を担います。技術選定の最終意思決定、研究開発(R&D)の推進、技術的負債の解消計画、M&Aにおける技術評価(デューデリジェンス)など、その職務は企業の成長ステージによって大きく変化します。

- 求められるスキル: 深い技術的知見はもちろんのこと、経営戦略を理解し、技術をビジネスの成長に結びつける能力、そして未来の技術トレンドを見通す先見性が求められます。

- 向いている人: 技術で事業をドライブさせたいという強い意志がある人、経営そのものに興味がある人、そして企業の未来を左右するような大きな意思決定に携わりたい人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: PM、VPoE、ITアーキテクトなど、技術とビジネスの両面で高い実績を積んだエンジニアが目指すキャリアの頂点の一つです。

⑥ ITスペシャリスト

- 役割・仕事内容: ITスペシャリストは、マネジメントの道ではなく、特定の技術分野における専門性を極めるキャリアパスです。例えば、データベース、ネットワーク、セキュリティ、クラウド、AI/機械学習、組み込みシステムなど、特定の領域において誰にも負けない深い知識と技術を持ち、高度な技術課題の解決やシステムの設計・構築・運用を担います。

- 求められるスキル: 対象分野に関する圧倒的な専門知識と実践的なスキルがすべてです。常に最新の技術動向を追い続け、学び続ける探究心が不可欠です。

- 向いている人: マネジメントよりも技術そのものが好きな人、一つのことを深く掘り下げて探求するのが得意な人、そして自らの技術力でチームやプロジェクトに貢献したい人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: 特定分野での実務経験を長く積み、関連する高難易度の資格を取得するなどして、その分野のエキスパートとしての地位を確立していきます。

⑦ フルスタックエンジニア

- 役割・仕事内容: フルスタックエンジニアは、フロントエンド、バックエンド、データベース、インフラなど、Webサービスやアプリケーション開発に必要な一連の技術スタックを一人で(または少人数で)カバーできるエンジニアを指します。特定の分野を深く掘り下げるスペシャリストとは対照的に、幅広い技術領域に対応できるジェネラリストと言えます。

- 求められるスキル: 幅広い技術領域に対する知識と実装経験が求められます。特定の技術に固執せず、常に新しい技術をキャッチアップし、学ぶ意欲が重要です。

- 向いている人: 好奇心旺盛で、様々な技術に触れるのが好きな人、0→1でプロダクトを素早く立ち上げたい人、そして全体像を把握しながら開発を進めたい人に向いています。特に、リソースの限られるスタートアップ企業などで重宝される存在です。

- キャリアチェンジの道筋: Web系のエンジニアが、自身の専門領域(例:フロントエンド)から周辺領域(バックエンド、インフラ)へと意識的にスキルを広げていくことで目指します。

⑧ ITアーキテクト

- 役割・仕事内容: ITアーキテクトは、ビジネス要件を実現するためのシステム全体の設計思想や構造(アーキテクチャ)を設計する専門家です。家を建てる際の「設計士」に例えられます。システムの品質、性能、拡張性、保守性、セキュリティなどを総合的に考慮し、最適な技術選定やコンポーネントの組み合わせを決定します。

- 求められるスキル: 幅広い技術知識と深いシステム設計の経験に加え、ビジネス要件を技術的な設計に落とし込む能力、そして将来の変化を予測し、柔軟に対応できるシステムを構想する能力が求められます。

- 向いている人: 物事の構造や仕組みを考えるのが好きな人、部分最適ではなく全体最適を追求したい人、そして長期的な視点でシステムの土台を作りたい人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: 様々なプロジェクトで設計・開発経験を積んだシニアエンジニアや、ITスペシャリストが、より上流の設計工程へと専門性を高めていくキャリアパスです。

⑨ ITコンサルタント

- 役割・仕事内容: ITコンサルタントは、企業の経営課題や業務課題を、ITを活用して解決へと導く専門家です。クライアント企業へのヒアリングを通じて課題を分析し、最適なIT戦略の立案、システム導入の提案、プロジェクトマネジメントの支援などを行います。エンジニアが「作る」専門家であるのに対し、コンサルタントは「解決策を提案する」専門家です。

- 求められるスキル: 技術的な知識はもちろん重要ですが、それ以上にクライアントのビジネスを深く理解する能力、論理的思考力、高いコミュニケーション能力、そしてプレゼンテーション能力が不可欠です。

- 向いている人: 課題解決そのものに興味がある人、多様な業界やビジネスに触れたい人、そして人と対話し、説得することが得意な人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: エンジニアとしての技術的バックグラウンドを持ちながら、ビジネスサイドへの関心を高めた人が目指すことが多いです。コンサルティングファームやSIerのコンサルティング部門が主な活躍の場となります。

⑩ 社内SE

- 役割・仕事内容: 社内SEは、SIerやWeb系企業のように外部の顧客向けにシステム開発を行うのではなく、事業会社(非IT企業)の情報システム部門などに所属し、自社のIT環境を支えるエンジニアです。業務は多岐にわたり、基幹システムの企画・開発・運用・保守、社内ネットワークやサーバーの管理、PCのセットアップやヘルプデスク業務、IT資産管理、セキュリティ対策など、社内のITに関わること全般を担当します。

- 求められるスキル: 幅広いIT知識に加え、自社の事業内容や業務プロセスへの深い理解が求められます。各部署の社員と円滑に連携するためのコミュニケーション能力も重要です。

- 向いている人: 特定の事業や会社に深く貢献したい人、ユーザー(社員)の顔が見える環境で働きたい人、そしてワークライフバランスを重視したい人に向いています。

- キャリアチェンジの道筋: SIerやSESなどで多様な業界のシステム開発を経験したエンジニアが、特定の事業に腰を据えて貢献したいと考え、転職するケースが多く見られます。

⑪ フリーランス

- 役割・仕事内容: フリーランスは、特定の企業に正社員として雇用されるのではなく、個人事業主として独立し、業務委託契約ベースで様々な企業のプロジェクトに参画する働き方です。案件の獲得から契約、実務、請求まで、すべてを自分自身で行います。

- 求められるスキル: 高い専門性を持つ技術力は当然として、案件を獲得するための営業力、単価や条件を交渉する能力、スケジュールや健康を自己管理する能力、そして経理や税務に関する知識など、技術以外のスキルも幅広く求められます。

- 向いている人: 自分のスキルで勝負したい人、働く時間や場所、関わる案件を自分で選びたい人、そして会社員以上の高収入を目指したい人に向いています。ただし、収入が不安定になるリスクも伴います。

- キャリアチェンジの道筋: 会社員として数年以上の実務経験を積み、特定の技術分野で高い専門性を確立したエンジニアが、人脈や実績を元に独立するケースが一般的です。

⑫ 起業

- 役割・仕事内容: 起業は、自ら解決したい課題を見つけ、新しいビジネスを立ち上げ、プロダクトやサービスを開発・提供するキャリアパスです。エンジニア自身が創業者となり、CEO(最高経営責任者)やCTOとして会社を率います。

- 求められるスキル: アイデアを形にする技術力はもちろんのこと、事業計画の策定、マーケティング、営業、資金調達、法務、経理、採用、組織マネジメントなど、経営に関するあらゆる知識とスキルが求められます。最も挑戦的で、総合力が問われるキャリアパスと言えるでしょう。

- 求められるスキル: 強い情熱とビジョン、高いリスク許容度、そして失敗を恐れずに行動し続ける粘り強さを持つ人に向いています。世の中に大きなインパクトを与えたいという野心を持つ人にとって、究極の選択肢です。

- キャリアチェンジの道筋: 明確な道筋はありません。十分な経験を積んだ後、あるいは若いうちから、強い問題意識と事業アイデアを持って挑戦する人がいます。フリーランスとして活動しながら、自身のサービスを立ち上げるケースも見られます。

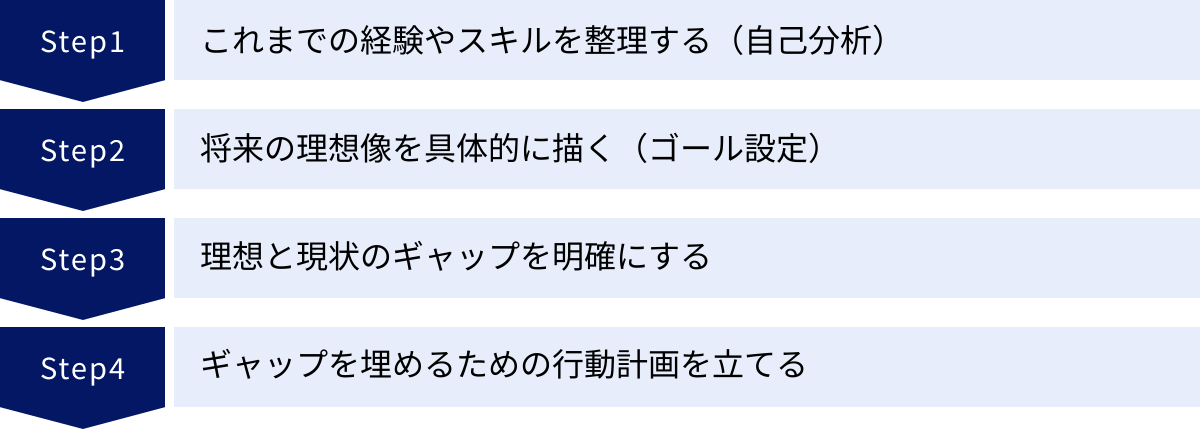

キャリアパス設計の進め方【4ステップ】

多種多様なキャリアパスの選択肢を前に、「自分はどの道に進むべきか」と迷ってしまうかもしれません。大切なのは、他人の成功事例を鵜呑みにするのではなく、自分自身の価値観やスキルと向き合い、オリジナルのキャリアパスを設計することです。ここでは、そのための具体的な4つのステップを解説します。

① STEP1:これまでの経験やスキルを整理する(自己分析)

キャリアパス設計の第一歩は、「現在地」を正確に把握することです。自分が今、何を持っていて、何ができるのかを客観的に棚卸しすることから始めましょう。この自己分析が曖昧だと、その後の計画全体が現実離れしたものになってしまいます。

具体的な整理方法

- 技術スキルの棚卸し: これまで扱ってきたプログラミング言語、フレームワーク、ライブラリ、データベース、クラウドサービス(AWS, GCP, Azureなど)、OS、開発ツールなどをリストアップします。その際、「実務で3年以上使用」「独学で習得中」「概要を理解している」など、スキルレベルを具体的に併記するのがポイントです。

- 業務経験の棚卸し: これまで関わったプロジェクトを時系列で書き出します。各プロジェクトについて、「プロジェクトの概要」「自分の役割(リーダー、メンバーなど)」「担当した業務内容」「使用した技術」「プロジェクトの成果や自身の貢献」「直面した課題と、それをどう乗り越えたか」などを詳細に記述します。これにより、単なるスキルだけでなく、実践的な経験や課題解決能力が可視化されます。

- 価値観・志向性の分析: 技術的な側面だけでなく、自分の内面にも目を向けましょう。「どのような仕事にやりがいを感じるか(例:新しい技術の探求、チームでの目標達成、顧客からの感謝)」「どのような働き方を理想とするか(例:リモートワーク、フレックス)」「得意なこと・苦手なこと(例:論理的思考は得意だが、大人数での調整は苦手)」などを正直に書き出します。

この自己分析をより構造的に進めるために、「Will-Can-Must」のフレームワークを活用するのもおすすめです。

- Will(やりたいこと): 自分の興味・関心、価値観、将来の夢。

- Can(できること): これまで培ってきたスキル、経験、実績。

- Must(やるべきこと): 会社や社会から期待されている役割、責任。

この3つの円が重なる部分に、あなたのキャリアの核となる要素が見えてくるはずです。

② STEP2:将来の理想像を具体的に描く(ゴール設定)

現在地の把握ができたら、次は「目的地」となる将来の理想像を具体的に描きます。「なんとなくスゴいエンジニアになりたい」といった漠然とした目標ではなく、解像度の高い具体的なイメージを持つことが重要です。

理想像を具体化する方法

- 時間軸を設定する: 「3年後」「5年後」「10年後」といった具体的な時間軸を設定し、それぞれの時点でどのような自分になっていたいかを考えます。短期・中期・長期の視点を持つことで、より現実的な計画が立てやすくなります。

- 構成要素を分解する: 理想像を、以下のような要素に分解して具体的に書き出してみましょう。

- 役職・役割: プロジェクトマネージャー、ITスペシャリスト(セキュリティ)、CTOなど。

- 年収: 具体的な金額(例:年収1,200万円)。

- 働き方: フルリモート、週4日勤務、海外で働くなど。

- 習得しているスキル: 「Go言語とKubernetesを自在に扱える」「大規模データ基盤の設計・構築ができる」など。

- 関わる事業・プロダクト: 「社会課題を解決するtoCサービス」「最先端のAI技術を活用したプロダクト」など。

- ライフスタイル: 「家族との時間を大切にできる」「趣味の時間を十分に確保できる」など。

- ロールモデルを見つける: 社内や社外(SNS、勉強会など)で、「この人のようになりたい」と思える憧れのエンジニアを見つけるのも非常に有効です。その人がどのようなキャリアを歩んできたのか、どのようなスキルを持っているのかを調べることで、自分の目指すゴールがより明確になります。

ゴール設定は一度決めたら変更してはいけないものではありません。自身の成長や環境の変化に応じて、柔軟に見直していくことが大切です。まずは現時点での理想を、できる限り鮮明に描いてみましょう。

③ STEP3:理想と現状のギャップを明確にする

現在地(STEP1)と目的地(STEP2)が明確になれば、次はその二つの間に存在する「ギャップ」を可視化します。このギャップこそが、あなたがこれから埋めていくべき課題そのものです。

ギャップを明確にする方法

STEP1で整理した「Can(できること)」と、STEP2で描いた「理想像(Will)に必要なこと」を一つひとつ突き合わせて、不足している要素を具体的にリストアップしていきます。

ギャップの具体例

- 目標: 5年後にWebサービスのプロジェクトマネージャー(年収1,000万円)になる。

- 現状: フロントエンド開発経験3年のプログラマー。

- ギャップ:

- 技術スキル: バックエンド、インフラ、クラウドに関する知識が不足。

- ソフトスキル: チームマネジメント、リーダーシップの経験がない。予算管理や進捗管理のノウハウがない。顧客折衝の経験が少ない。

- 業務経験: プロジェクト全体を俯瞰した経験がない。要件定義や設計フェーズへの関与が薄い。

- 実績: リーダーとしてプロジェクトを成功させた実績がない。

このように、「技術スキル」「ソフトスキル」「業務経験」「実績」といったカテゴリーに分けてギャップを整理すると、課題が構造的に把握しやすくなります。この段階では、ギャップの多さに気落ちする必要はありません。課題が明確になったこと自体が、大きな前進です。

④ STEP4:ギャップを埋めるための行動計画を立てる

最後のステップは、STEP3で明確になったギャップを埋めるための具体的なアクションプランを作成することです。この計画が、日々の行動の指針となります。計画を立てる際は、「SMARTの法則」を意識すると、より実行可能性の高いものになります。

- S (Specific): 具体的に

- M (Measurable): 測定可能に

- A (Achievable): 達成可能に

- R (Relevant): 関連性のある(最終目標に繋がる)

- T (Time-bound): 期限を設けて

行動計画の具体例(上記のギャップを埋めるため)

- 【技術スキル】

- 今後3ヶ月で: Udemyのバックエンド講座(Go言語)を修了し、簡単なAPIを実装したポートフォリオを作成する。(S, M, A, R, T)

- 今後半年で: AWS認定ソリューションアーキテクト アソシエイト資格を取得する。(S, M, A, R, T)

- 【ソフトスキル・業務経験】

- 次の1on1で: 上司にPMキャリアへの興味を伝え、小規模でも良いのでリーダー的な役割を任せてもらえないか相談する。(S, A, R, T)

- 今後毎月: プロジェクトマネジメントに関する書籍を1冊読み、学びをブログにまとめる。(S, M, A, R, T)

- 【実績】

- 今後1年以内に: 現在のチーム内で、開発プロセスの改善提案を行い、実装まで主導する。(S, A, R, T)

このように、壮大な目標を、具体的で実行可能な小さなタスクに分解していくことが成功の鍵です。作成した行動計画は、手帳やタスク管理ツールに書き出し、定期的に進捗を確認しましょう。計画通りに進まないことがあっても、自分を責める必要はありません。状況に応じて計画を修正し、粘り強く実行し続けることが何よりも重要です。

理想のキャリアパスを実現するためのポイント

綿密なキャリアパスを設計しても、それが絵に描いた餅で終わってしまっては意味がありません。理想のキャリアを実現するためには、日々の行動や意識が重要になります。ここでは、設計したキャリアパスを着実に歩んでいくための5つの重要なポイントを解説します。

自分の市場価値を正しく把握する

理想のキャリアを追い求める上で、社内での評価だけでなく、社外(転職市場)における自分の客観的な価値を正しく知ることは極めて重要です。市場価値を把握することで、自分のスキルの強み・弱みが明確になり、キャリアプランの妥当性を検証したり、必要に応じて軌道修正したりできます。

市場価値を把握する方法

- 転職サイト・エージェントに登録する: 今すぐ転職するつもりがなくても、転職エージェントに登録してキャリア相談をしてみるのが最も効果的です。プロのキャリアアドバイザーから、あなたの経歴でどのような求人に応募できるか、想定される年収レンジはどのくらいか、といった客観的なフィードバックを得られます。

- スカウトサービスを利用する: 自分の職務経歴を登録しておくと、企業から直接スカウトが届くサービスを活用しましょう。どのような業界・規模の企業から、どのようなポジションで声がかかるかを見ることで、自分のスキルセットが市場でどのように評価されているかを知る手がかりになります。

- 求人情報を定点観測する: 自分が目指す職種(例:プロダクトマネージャー)の求人情報を定期的にチェックし、どのようなスキルや経験が求められているのか、給与水準はどの程度か、といった市場のトレンドを把握する習慣をつけましょう。

- 副業を試してみる: 副業マッチングサイトなどで、自分のスキルでどのような案件が受注でき、どのくらいの単価になるのかを試してみるのも、市場価値を測る良い方法です。

市場価値は固定的なものではなく、技術トレンドや景気によって常に変動します。 年に1〜2回は定期的に自分の市場価値を見直し、キャリア戦略に活かしていくことをおすすめします。

新しい技術やスキルを学び続ける

IT業界において、学習の停止はキャリアの停滞、ひいては後退を意味します。 これはどのキャリアパスを選択する上でも共通する、エンジニアにとっての宿命です。理想のキャリアを実現するためには、意識的かつ継続的に新しい知識やスキルをインプットし、そしてアウトプットし続ける必要があります。

効果的な学習のサイクル

- インプット:

- 一次情報にあたる: 公式ドキュメント、技術論文、信頼できるカンファレンスの発表資料など、できるだけ加工されていない一次情報にあたる習慣をつけましょう。

- 体系的に学ぶ: 書籍やオンライン学習プラットフォーム(Udemy, Courseraなど)を利用して、新しい技術分野を体系的に学ぶ時間を作りましょう。

- トレンドを追う: 技術ブログ、ニュースサイト(Hacker News, Zenn, Qiitaなど)、SNS(X/Twitter)などを活用して、業界の最新動向を常にキャッチアップしましょう。

- アウトプット:

- 知識は使ってこそ身につくという原則を忘れてはいけません。インプットした知識は、アウトプットを通じて初めて自分の血肉となります。

- 個人開発: 学んだ技術を使って、簡単なWebサービスやツールなど、自分だけのポートフォリオを作成してみましょう。

- 技術ブログ・SNSでの発信: 学んだことや、業務で詰まった点の解決策などを記事にして公開することは、自身の知識を整理し、他者への貢献にも繋がる優れたアウトプットです。

- 勉強会での登壇: 小規模な勉強会でも良いので、自分の得意なテーマについて発表してみましょう。人に教えることは、最も効果的な学習方法の一つです。

学習を「特別なイベント」と捉えるのではなく、歯磨きのように日常生活に組み込むことが、継続のコツです。

資格取得でスキルを証明する

「資格は意味がない」という意見もありますが、キャリア戦略においては客観的にスキルレベルを証明するための有効なツールとなり得ます。特に、転職活動や、未経験の分野へ挑戦する際に、体系的な知識を持っていることの証明として効果を発揮します。

資格取得が特に有効なケース

- 専門分野の体系的知識の証明: AWS/GCP/Azureなどのクラウド認定資格、ネットワーク(CCNA/CCNP)、セキュリティ(情報処理安全確保支援士)、データベース(ORACLE MASTER)などの資格は、その分野の専門家であることを示す強力な武器になります。

- マネジメントスキルへの意欲表明: プロジェクトマネジメントの国際資格であるPMP(Project Management Professional)を取得することは、PMキャリアへの強い意欲と知識レベルを示すのに役立ちます。

- 基礎力の証明: 基本情報技術者試験や応用情報技術者試験は、ITに関する基礎知識を網羅的に有していることの証明となり、特に若手エンジニアにとっては評価に繋がることがあります。

ただし、資格取得そのものを目的にしてはいけません。 あくまで実務経験を補完し、スキルを客観的に示すための一手段と捉えることが重要です。資格で得た知識を、いかに実務で活かしていくかが問われます。

ポートフォリオを充実させる

ポートフォリオは、あなたのスキルと実績を具体的に示す「名刺代わり」の作品集です。職務経歴書に書かれた文字情報だけでは伝わらない、あなたの技術力、設計思想、そしてアウトプットの質を雄弁に物語ってくれます。特に、転職やフリーランス活動においては、その重要性は計り知れません。

充実したポートフォリオの要素

- GitHubアカウント: あなたのコーディングスタイル、開発への取り組み姿勢、使用技術などをアピールする絶好の場です。意味のあるコミットメッセージ、整理されたコード、READMEの充実などを心がけましょう。OSSへのコントリビュート実績があれば、非常に高い評価に繋がります。

- 個人開発プロダクト: 自分で企画・設計・開発したWebサービスやスマートフォンアプリは、あなたの総合力を示す最高の証明です。なぜそのプロダクトを作ったのか(課題意識)、なぜその技術を選んだのか(技術選定理由)、どこに工夫したのかを語れるようにしておくことが重要です。

- 技術ブログや登壇資料: あなたの知識の深さや、それを他者に分かりやすく伝える能力を示すことができます。

ポートフォリオは一度作って終わりではありません。学習した新しい技術を取り入れたり、継続的にアップデートしたりすることで、あなたの成長の軌跡を示すことができます。

社内外での人脈を広げる

キャリアにおける有益な情報や、思いがけないチャンスは、多くの場合「人」を通じてもたらされます。自分の殻に閉じこもらず、積極的に社内外のネットワークを広げることは、キャリアの可能性を大きく広げるための重要な投資です。

人脈を広げる方法

- 社内: 担当業務で関わる人だけでなく、他部署のエンジニアや、企画、営業、マーケティングなど、異なる職種の人とも積極的に交流しましょう。会社の全体像を理解する助けになり、新たな社内でのキャリアの可能性が見つかることもあります。

- 社外:

- 勉強会・カンファレンスへの参加: connpassやTECH PLAYといったプラットフォームで興味のあるイベントを探し、積極的に参加しましょう。懇親会などで登壇者や他の参加者と話すことで、貴重な情報や刺激を得られます。

- 技術コミュニティへの参加: 特定の技術やテーマに関するオンライン(Slack, Discordなど)/オフラインのコミュニティに参加し、情報交換や交流を深めましょう。

- SNSの活用: X(旧Twitter)やLinkedInなどで、気になるエンジニアをフォローし、情報発信を行うことで、オンラインでの繋がりを構築できます。

人脈作りは、短期的な利益を求めるものではありません。ギブアンドテイクの精神で、まずは自分が持つ情報や知識を共有することから始めるのが良いでしょう。長期的な視点で築いた信頼関係が、いつかあなたのキャリアを助ける貴重な資産となります。

キャリアパスに悩んだときの相談先

キャリアパスの設計や実現に向けた道のりで、一人で悩み続けてしまうこともあるでしょう。そんな時は、客観的な視点や専門的な知見を持つ第三者に相談することで、新たな気づきや解決策が見つかることがあります。ここでは、キャリアに悩んだときに頼りになる相談先を3つ紹介します。

上司や経験豊富な先輩エンジニア

最も身近で頼りになる相談相手は、あなたの仕事ぶりや人柄を日頃からよく知っている職場の上司や先輩です。特に、あなたが目標とするキャリアをすでに歩んでいる先輩がいるなら、これ以上ない相談相手と言えるでしょう。

- メリット:

- あなたのスキルレベルや強み・弱みを具体的に理解した上で、的確なアドバイスをくれる可能性が高いです。

- 社内のキャリアパス制度や評価基準、他部署の役割など、内部事情に詳しいため、現実的で実行可能なアクションプランを一緒に考えてくれます。

- あなたのキャリア志向を理解してもらうことで、希望するプロジェクトへのアサインや、昇進・異動の機会に繋がることもあります。

- 相談する際のポイント:

- 1on1ミーティングなどの機会を有効に活用しましょう。

- 相談する前に、STEP1〜4で解説した自己分析や将来像をある程度自分なりに整理しておくと、より中身の濃い対話ができます。

- 「どうすればいいですか?」と丸投げするのではなく、「自分はこう考えているのですが、ご意見をいただけますか?」という姿勢で臨むことが大切です。

社外のエンジニアコミュニティ

社内の人間関係だけでは、得られる情報や視点に偏りが生じることがあります。社外のエンジニアコミュニティに参加し、多様なバックグラウンドを持つ人々と交流することで、視野を大きく広げることができます。

- メリット:

- 自社とは異なる技術文化、開発プロセス、キャリア観に触れることができ、固定観念を打ち破るきっかけになります。

- 様々な業界・企業で働くエンジニアから、転職市場のリアルな情報や、特定の技術トレンドに関する生の声を聞くことができます。

- 同じようなキャリアの悩みを持つ仲間と出会い、情報交換をしたり、互いに励まし合ったりできます。

- 思わぬところから、副業や転職のチャンスに繋がる人脈ができることもあります。

- 参加方法:

- connpass、TECH PLAY、Doorkeeperといったイベント・勉強会検索サイトで、興味のあるテーマのコミュニティを探してみましょう。

- オンラインのSlackやDiscordで運営されているコミュニティも多数存在します。

転職エージェント

「今すぐ転職するわけではないから…」とためらう必要はありません。転職エージェントは、転職活動の支援だけでなく、キャリアに関する壁打ちや相談にも乗ってくれる、キャリアのプロフェッショナルです。

- メリット:

- 転職市場全体を俯瞰しているため、あなたの市場価値を客観的に評価し、今後どのようなスキルを伸ばせば価値が上がるかを具体的にアドバイスしてくれます。

- あなたがまだ知らないようなキャリアの選択肢や、非公開の求人情報を提示してくれることがあります。

- キャリアプランに合わせた職務経歴書の書き方や、面接でのアピール方法など、実践的なサポートも受けられます。

IT・Web業界に特化した転職エージェントは数多く存在し、それぞれに強みがあります。ここでは代表的なサービスをいくつか紹介します。

doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、業界最大級の求人数を誇る総合転職サービスです。エージェントサービス、スカウトサービス、直接応募が可能な求人サイトの3つの機能を併せ持っているのが大きな特徴です。幅広い業種・職種の求人を扱っており、ITエンジニア向けの専門チームも存在します。多くの選択肢の中から自分に合ったキャリアを探したい人や、まずは情報収集から始めたいという人におすすめです。

参照:doda公式サイト

レバテックキャリア

レバレジーズ株式会社が運営する、IT・Web業界に特化した転職エージェントです。大きな強みは、業界の技術や動向に精通したキャリアアドバイザーによる、専門性の高いサポートです。エンジニアのスキルやキャリアプランを深く理解した上で、マッチング精度の高い求人を提案してくれます。年収アップやキャリアアップを本気で目指すエンジニアから高い支持を得ています。

参照:レバテックキャリア公式サイト

マイナビIT AGENT

株式会社マイナビが運営する、IT・Web業界専門の転職エージェントです。長年の人材紹介で培った企業との太いパイプを活かし、特に大手企業から成長中のベンチャー企業まで、幅広い求人を保有しています。各業界の事情に精通した専任のキャリアアドバイザーが、丁寧なカウンセリングを通じてキャリアプランの相談に乗ってくれます。特に20代〜30代の若手エンジニアのサポートに定評があります。

参照:マイナビIT AGENT公式サイト

Geekly

株式会社ギークリーが運営する、IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。求職者のスキルや経験を詳細に分析し、マッチングの精度を極限まで高めることを強みとしています。スピーディーな対応にも定評があり、効率的に転職活動を進めたい人に適しています。独占求人や非公開求人も多く、他のエージェントでは見つからないような案件に出会える可能性があります。

参照:Geekly公式サイト

自分に合ったキャリアパスを見つけて未来を切り拓こう

本記事では、エンジニアのキャリアパスとは何かという基本的な定義から、キャリアパスを考えるべき理由、12の代表的な選択肢、そして具体的な設計方法と実現のためのポイントまで、幅広く解説してきました。

エンジニアのキャリアは、もはや決められたレールの上を進む時代ではありません。マネジメントを極める道、技術のスペシャリストとして生きる道、ビジネスサイドへ挑戦する道、そして自らの力で独立・起業する道など、無数の選択肢が広がっています。

重要なのは、この多様な選択肢の中から、誰かの真似ではない、「自分だけの正解」を見つけ出すことです。 そのためには、まず自分自身の内なる声に耳を傾け、何に情熱を感じ、どのような未来を望むのかを深く理解する必要があります。そして、その理想と現状のギャップを直視し、埋めるための行動を、たとえ小さな一歩からでも、今日から始めることが不可欠です。

キャリアパスの設計は、一度行ったら終わりではありません。 それは、技術の進化や自分自身の成長、価値観の変化に合わせて、定期的に見直し、更新していくべき「生き物」です。この継続的なプロセスこそが、変化の激しい時代を生き抜くエンジニアにとって、最も信頼できる羅針盤となります。

この記事が、あなたのキャリアについて真剣に考え、未来への新たな一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。自分に合ったキャリアパスを見つけ、主体的に学び、行動し続けることで、あなただけの輝かしい未来を切り拓いていきましょう。