エンジニアとしてのスキルアップやキャリア形成において、「アウトプット」の重要性はますます高まっています。その中でも、自身の学びや経験を体系的に記録し、外部に発信する「エンジニアブログ」は、非常に強力なツールです。

「技術ブログを始めてみたいけど、どんなブログを参考にすればいいかわからない」「そもそもブログを書くメリットって何?」「どうやって始めたらいいの?」

このような疑問や不安を抱えているエンジニアは少なくないでしょう。技術ブログは、単なる情報発信の場にとどまらず、知識の定着、思考の整理、コミュニティの形成、そしてキャリアアップの武器となる、計り知れない可能性を秘めています。

この記事では、これからエンジニアブログを始めたい方や、すでに始めているがさらにステップアップしたい方に向けて、以下の内容を網羅的に解説します。

- 参考にすべき国内外のエンジニアブログ30選

- エンジニアがブログを書くことで得られる7つのメリット

- 始める前に知っておきたいデメリットとその対策

- 初心者でも迷わないブログの始め方4ステップ

- 自分に合ったプラットフォームの選び方と比較

- ネタ切れを防ぐための具体的なアイデア

- ブログを楽しく継続するためのコツと注意点

この記事を読めば、エンジニアブログを始めるための具体的な道筋が見え、モチベーション高く一歩を踏み出せるようになります。あなたのエンジニアとしての価値を最大化するための一助となれば幸いです。

目次

エンジニアにおすすめの技術ブログ30選

エンジニアブログを始めるにあたり、まずは優れた先人たちのブログを参考にすることが成功への近道です。ここでは、国内外の優れた技術ブログを「企業運営」「個人運営」「海外」の3つのカテゴリに分けて合計30選ご紹介します。それぞれのブログが持つ特色や強みを理解し、自分の目指すブログの方向性を見つけるためのヒントにしてください。

企業が運営する技術ブログ15選

企業の技術ブログは、大規模サービスの裏側で使われている技術や、チームでの開発プロセス、最新技術への取り組みなど、個人のブログではなかなか得られない貴重な情報が満載です。

① Mercari Engineering Blog

フリマアプリ「メルカリ」を運営する株式会社メルカリのエンジニアリングブログです。マイクロサービスアーキテクチャ、Go言語やKubernetesの活用、機械学習、データ分析、SRE(Site Reliability Engineering)など、モダンで大規模なWebサービスを支える技術に関する深い知見が数多く公開されています。特に、技術選定の背景や導入後の課題、チーム文化に関する記事は、多くのエンジニアにとって参考になるでしょう。

(参照:Mercari Engineering Blog 公式サイト)

② CookpadTech Life

レシピサービス「クックパッド」を運営するクックパッド株式会社の技術ブログです。Ruby on Railsを用いた開発で知られていますが、それ以外にもモバイルアプリ開発(iOS/Android)、機械学習、SRE、技術的負債への取り組みなど、幅広いテーマを扱っています。ユーザーの日常に寄り添うサービスならではの課題解決のプロセスや、食と技術を組み合わせたユニークな取り組みが魅力です。

(参照:CookpadTech Life 公式サイト)

③ LINE Engineering

コミュニケーションアプリ「LINE」をはじめ、多岐にわたるサービスを展開するLINEヤフー株式会社のエンジニアリングブログです。大規模なトラフィックを捌くためのインフラ技術、プライベートクラウド、機械学習、自然言語処理、ブロックチェーンなど、最先端かつ大規模なシステム開発に関する情報が豊富です。グローバルな開発体制を持つ同社ならではの視点も興味深い点です。

(参照:LINE Engineering 公式サイト)

④ DeNA Engineering

ゲーム事業やライブストリーミング事業などを手掛ける株式会社ディー・エヌ・エーの技術ブログです。ゲーム開発で培われた低レイテンシ技術やグラフィックス技術、ライブ配信を支えるインフラ、AI技術の研究開発など、エンターテインメント領域における高度な技術情報が特徴です。多様な事業ドメインを持つ企業ならではの幅広い技術スタックに触れられます。

(参照:DeNA Engineering 公式サイト)

⑤ CyberAgent Developers Blog

インターネット広告事業やメディア事業、ゲーム事業などを展開する株式会社サイバーエージェントの技術ブログです。アドテクノロジー、AI、機械学習、モバイルアプリ開発など、各事業領域の第一線で活躍するエンジニアによる記事が公開されています。若手エンジニアの成長やキャリアに関する記事も多く、技術情報だけでなく組織文化にも触れることができます。

(参照:CyberAgent Developers Blog 公式サイト)

⑥ DevelopersIO (クラスメソッド)

クラウドインテグレーターであるクラスメソッド株式会社が運営する技術ブログです。特にAWS(Amazon Web Services)に関する情報量は圧倒的で、「AWSのことで困ったらまずDevelopersIOを見る」と言われるほど、多くのエンジニアに信頼されています。新サービスの解説から実践的なTipsまで、網羅性が非常に高いのが特徴です。

(参照:DevelopersIO 公式サイト)

⑦ はてな開発者ブログ

「はてなブログ」や「はてなブックマーク」などを運営する株式会社はてなの開発者ブログです。Webアプリケーション開発、特にPerlやGo言語、大規模サービスの運用ノウハウ、SREに関する記事が充実しています。自社サービスを開発・運用する中で得られた生々しい知見が魅力であり、Webサービス開発者にとって非常に参考になります。

(参照:はてな開発者ブログ 公式サイト)

⑧ SmartHR Tech Blog

クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発する株式会社SmartHRの技術ブログです。Ruby on Railsを用いたSaaS開発の知見、フロントエンド技術(React, TypeScript)、アクセシビリティへの取り組み、開発生産性を高めるための組織論などが発信されています。急成長するSaaS企業における技術的意思決定や組織づくりのリアルな情報が特徴です。

(参照:SmartHR Tech Blog 公式サイト)

⑨ ZOZO TECH BLOG

ファッション通販サイト「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOの技術ブログです。ECサイトを支えるバックエンド技術、機械学習を用いた画像検索や推薦システム、SRE、データ分析基盤など、ファッションとテクノロジーを融合させる取り組みについて発信されています。大規模ECならではの技術的課題とその解決策が学べます。

(参照:ZOZO TECH BLOG 公式サイト)

⑩ リクルート テクノロジーズ ブログ

人材、住宅、結婚など多岐にわたる領域でサービスを展開する株式会社リクルートの技術ブログです。各事業領域で使われている技術や、全社横断的なデータ分析基盤、AI研究など、多様なテーマの記事が掲載されています。大規模な組織でいかに技術を標準化し、活用していくかという視点は、多くの企業にとって参考になるでしょう。

(参照:リクルート テクノロジーズ ブログ 公式サイト)

⑪ Gunosy Tech Blog

情報キュレーションサービス「グノシー」などを運営する株式会社Gunosyの技術ブログです。データ分析、機械学習、自然言語処理といった技術を駆使した情報推薦システムの裏側や、広告配信システムの最適化など、データドリブンなサービス開発に関する深い知見が共有されています。

(参照:Gunosy Tech Blog 公式サイト)

⑫ UZOU TECK BLOG

株式会社Uzabaseのグループ会社で、BtoBマーケティングプラットフォーム「FORCAS」などを開発する株式会社ユーザベースの技術ブログです。SaaS開発における技術選定、DDD(ドメイン駆動設計)、チームビルディング、プロダクトマネジメントなど、BtoB SaaS開発における実践的なノウハウが豊富です。

(参照:UZOU TECK BLOG 公式サイト)

⑬ フリューのエンジニアブログ

プリントシール機やゲーム、アニメなどを手掛けるフリュー株式会社のエンジニアブログです。エンターテインメント領域における画像処理技術、ゲーム開発、モバイルアプリ開発など、ユニークな技術情報が発信されています。多様なプロダクトを開発する企業ならではの幅広い技術領域が魅力です。

(参照:フリューのエンジニアブログ 公式サイト)

⑭ KADOKAWA Connected Engineering Blog

KADOKAWAグループのDXを推進する株式会社KADOKAWA Connectedの技術ブログです。出版・映像・ゲームといった多様なコンテンツを扱う企業グループならではのDX推進事例や、データ基盤構築、Webサービス開発に関する情報が発信されています。伝統的な産業とデジタル技術の融合というテーマに興味がある方におすすめです。

(参照:KADOKAWA Connected Engineering Blog 公式サイト)

⑮ freee developers blog

クラウド会計ソフト「freee」などを提供するfreee株式会社の技術ブログです。FinTech領域におけるセキュアな開発手法、Ruby on Railsを用いた大規模アプリケーションの開発・運用、マイクロサービス化への挑戦、開発組織文化などについて発信されています。ミッションクリティカルなSaaS開発のリアルを知ることができます。

(参照:freee developers blog 公式サイト)

個人が運営する技術ブログ10選

個人の技術ブログは、運営者の専門性や個性が色濃く反映されるのが特徴です。特定の技術領域を深く掘り下げた記事や、初学者向けの丁寧な解説記事など、多種多様なコンテンツが存在します。

① プログラミングの入門と学習法 by KENTA

プログラミングスクール「RUNTEQ」の校長であるKENTA氏が運営するブログです。プログラミング初学者に向けて、学習方法やキャリアパス、挫折しないためのマインドセットなどを丁寧に解説しています。技術的な内容だけでなく、エンジニアとしての生き方や考え方についても触れられており、多くの初学者の道標となっています。

② Publickey

ITジャーナリストの新野淳一氏が運営するブログです。クラウド、エンタープライズIT、Web技術などに関する国内外の最新ニュースを、中立的かつ専門的な視点でいち早く解説しています。業界の大きなトレンドを把握する上で欠かせない情報源の一つです。

③ POSTD

海外の優れた技術記事を翻訳して紹介しているブログです。フロントエンドからバックエンド、インフラ、機械学習まで、幅広い分野の質の高い記事を読むことができます。英語の技術記事を読むのは苦手だけど、海外の最新情報にはキャッチアップしたいというエンジニアにとって非常に価値のあるサイトです。

④ サルワカ

Webデザインやプログラミングに関する情報を、図やイラストを多用して非常に分かりやすく解説しているブログです。特にHTML/CSSやWordPressに関する記事は、非エンジニアや初学者からも絶大な支持を得ています。デザイン性の高いサイト作りも参考になります。

⑤ Webクリエイターボックス

Webデザイナー・フロントエンドエンジニアのMana氏が運営するブログです。Web制作に関するトレンドやテクニック、便利なツールなどを紹介しています。実践的で、すぐに使えるTipsが多く、Web制作の現場で働く人々にとって心強い味方です。

⑥ Zenn

エンジニアのための情報共有コミュニティです。個人が「Book」という形式で技術書を執筆・販売したり、「Article」として技術記事を投稿したりできます。質の高い記事が多く、特定の技術について体系的に学びたい場合に非常に役立ちます。GitHubリポジトリと連携して記事を管理できるのも特徴です。

(参照:Zenn 公式サイト)

⑦ Qiita

日本最大級のエンジニア向け情報共有サービスです。プログラミングに関するTipsやエラー解決の記録など、実践的なノウハウが日々大量に投稿されています。何か技術的な問題で詰まった際に検索すると、Qiitaの記事に助けられるという経験をしたエンジニアは多いでしょう。

(参照:Qiita 公式サイト)

⑧ moxt

フロントエンドエンジニアのsohshi氏が運営するブログです。ReactやTypeScript、Next.jsといったモダンなフロントエンド技術に関する、実践的で深い内容の記事が特徴です。コードスニペットも豊富で、すぐに自分のプロジェクトに応用できる情報が多いです。

⑨ わかば家。

湊川あい氏が運営するブログで、Web制作やプログラミングの技術的な内容をマンガ形式で分かりやすく解説しています。「わかばちゃんと学ぶ」シリーズは、多くの初学者が概念を理解する助けとなっています。難しい内容を楽しく学べるのが最大の魅力です。

⑩ Findy Tools

エンジニア向け転職サービス「Findy」が運営するメディアですが、個人のエンジニアが寄稿する形式の記事も多く、多様な視点からの情報が得られます。開発ツールや生産性向上に関するTips、キャリア論など、エンジニアの「働く」を支援するコンテンツが充実しています。

参考にしたい海外の技術ブログ5選

海外のトップIT企業が発信する情報は、世界の技術トレンドの最前線です。英語で読む必要はありますが、最新の技術動向や、世界レベルの課題解決アプローチを学ぶ上で非常に有益です。

① Netflix Technology Blog

動画配信サービス大手、Netflixの公式技術ブログです。大規模分散システム、ストリーミング技術、機械学習による推薦エンジン、独自の開発文化「Netflix Culture」など、世界中の膨大なトラフィックを支える革新的な技術の裏側を知ることができます。

(参照:Netflix Technology Blog 公式サイト)

② Google AI Blog

GoogleのAI研究チームが運営するブログです。自然言語処理、コンピュータビジョン、強化学習など、AI分野における最新の研究成果やブレークスルーが発表されます。世界のAI技術の動向を追う上で必読のブログです。

(参照:Google AI Blog 公式サイト)

③ Uber Engineering Blog

配車サービスで知られるUberの公式技術ブログです。リアルタイムな位置情報処理、大規模なマイクロサービスアーキテクチャ、データサイエンス、機械学習プラットフォームなど、物理世界とデジタル世界を繋ぐ複雑なシステムに関する深い洞察が得られます。

(参照:Uber Engineering Blog 公式サイト)

④ a list apart

Webデザインと開発に関する老舗のオンラインマガジンです。Web標準、アクセシビリティ、UI/UXデザインなど、時代を超えて重要となるWeb制作の基本原則や思想に関する質の高い記事を長年にわたり発信し続けています。

(参照:a list apart 公式サイト)

⑤ David Walsh Blog

Mozillaでシニアソフトウェアエンジニアとして活躍したDavid Walsh氏の個人ブログです。JavaScript、CSS、Node.jsなどのフロントエンド技術を中心に、実践的ですぐに使えるTipsやチュートリアルを数多く公開しています。

(参照:David Walsh Blog 公式サイト)

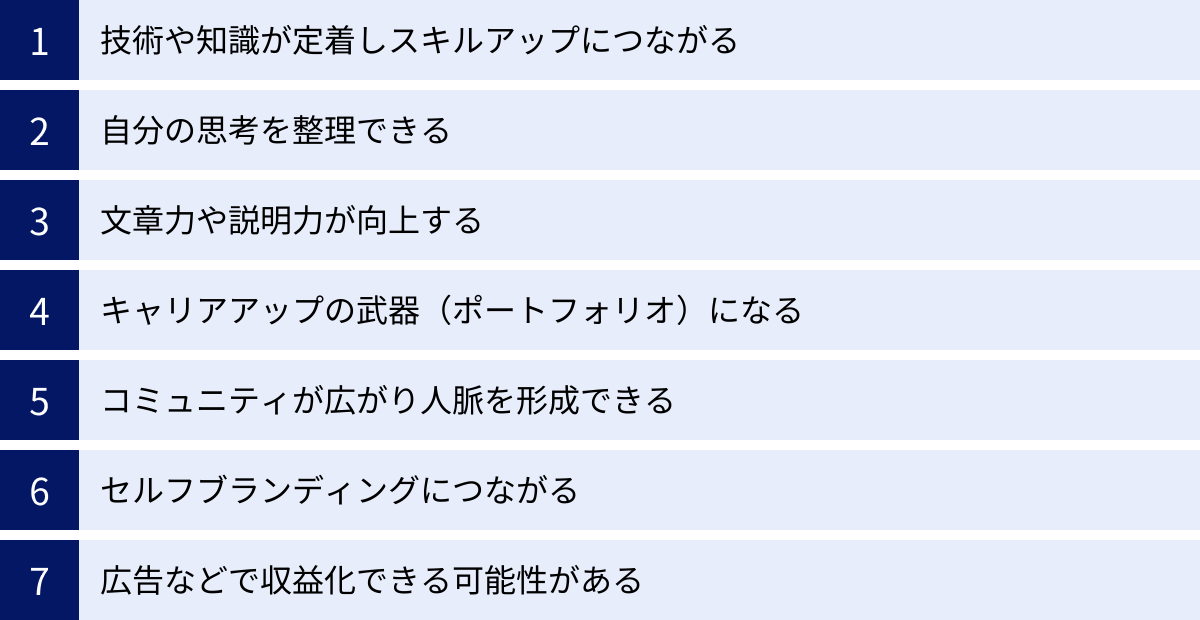

エンジニアがブログを書く7つのメリット

多くの優れたエンジニアがなぜブログを書き続けるのでしょうか。それは、ブログを書く行為そのものが、エンジニアとしての成長に直結する多くのメリットをもたらすからです。ここでは、その代表的な7つのメリットを詳しく解説します。

① 技術や知識が定着しスキルアップにつながる

エンジニアがブログを書く最大のメリットは、学んだ技術や知識が深く定着し、自身のスキルアップに直結することです。

何か新しい技術を学んだり、難しい問題を解決したりした際、その時点では「理解したつもり」になっていることがよくあります。しかし、その内容を他人に説明できるレベルで文章にまとめようとすると、曖昧に理解していた部分や、実は分かっていなかった点が明確になります。

これは「ファインマン・テクニック」としても知られる学習法で、複雑な事柄を自分の言葉でシンプルに説明するプロセスを通じて、対象への理解が飛躍的に深まるというものです。ブログ記事を書くことは、まさにこのテクニックを実践する行為です。

例えば、新しいフレームワークのチュートリアルを終えた後、その手順や概念を自分のブログにまとめてみましょう。公式ドキュメントの言葉をただコピー&ペーストするのではなく、「なぜこのコマンドを実行するのか」「この設定項目は何を意味するのか」を自分の言葉で説明しようとすると、再度ドキュメントを読み返したり、別の資料を調べたりする必要が出てきます。この「インプット→アウトプット→再インプット」のサイクルこそが、知識を単なる情報から実践的なスキルへと昇華させるのです。エラー解決の過程を記事にする場合も同様で、場当たり的な対処で終わらせず、原因を根本から理解する良い機会になります。

② 自分の思考を整理できる

日々の業務や学習の中で、私たちの頭の中には断片的な情報やアイデアが絶えず蓄積されていきます。ブログを書くことは、これらの雑多な情報を構造化し、論理的に整理する絶好の機会となります。

記事を書くためには、まず「何を伝えたいか(結論)」を決め、その結論に至るまでの「理由」や「具体例」、「背景」などを整理し、読者が理解しやすいように順序立てて構成を考える必要があります。このプロセスは、複雑な問題を解決する際の思考プロセスと非常によく似ています。

特に、自分が直面したエラーの解決記録などを記事にする場合、

- どのような状況で問題が発生したか(背景)

- どのような仮説を立てたか(仮説)

- 何を試したか(検証)

- 何が原因だったのか(原因特定)

- 最終的にどう解決したか(解決策)

というように、思考の過程を順序立てて記録することになります。これは、単なる備忘録としてだけでなく、自身の問題解決能力を客観的に見つめ直し、改善するためのトレーニングにもなります。このようにして整理された知識は、将来同じような問題に直面した際に、迅速かつ的確な対応を可能にするでしょう。

③ 文章力や説明力が向上する

エンジニアの仕事は、コードを書くだけで完結しません。設計書の作成、コードレビューでのコメント、チームメンバーへの仕様説明、他部署への技術的な解説など、他者と円滑にコミュニケーションをとるための「説明力」が非常に重要です。

ブログは、この説明力を鍛えるための最高のトレーニングの場です。記事を書く際には、常に「読者」の存在を意識する必要があります。「この専門用語は、前提知識がない人にも伝わるだろうか」「このコード例は、なぜこう書くのが良いのか理由も添えるべきではないか」といったように、読者の視点に立って、いかに分かりやすく、誤解なく伝えるかを突き詰めていくことになります。

このような訓練を繰り返すことで、自然と論理的で簡潔な文章を書くスキルが身につきます。そして、そのスキルはブログの世界に留まらず、日々の業務におけるドキュメンテーション能力やコミュニケーション能力の向上に直結します。優れたエンジニアは、例外なく優れたコミュニケーターでもあります。ブログ執筆を通じて、技術力とコミュニケーション能力の両方を磨いていきましょう。

④ キャリアアップの武器(ポートフォリオ)になる

GitHubが「コードを書けること」の証明であるならば、エンジニアブログは「技術を深く理解し、それを他者に分かりやすく伝えられること」の強力な証明となります。これは、転職活動やフリーランスとしての案件獲得において、非常に強力な武器(ポートフォリオ)になります。

採用担当者やクライアントは、あなたの技術力や学習意欲、人柄などを知りたいと考えています。履歴書や職務経歴書だけでは伝えきれない、あなたの「生きたスキル」をブログは代弁してくれます。

- 継続的にアウトプットしている: 学習意欲が高く、主体的にスキルアップに取り組む姿勢を示せる。

- 特定の技術領域に詳しい: 記事の内容から、あなたの専門性や得意分野が明確に伝わる。

- 問題解決能力が高い: エラー解決の記事などは、あなたの思考プロセスや粘り強さをアピールできる。

- コミュニケーション能力が高い: 分かりやすい文章は、チームでの円滑な協業を期待させる。

実際に、ブログがきっかけで企業からスカウトが来たり、カンファレンスの登壇依頼を受けたりするケースも少なくありません。あなたの技術的な探求の軌跡そのものが、次のキャリアを切り拓くための最高のポートフォリオになるのです。

⑤ コミュニティが広がり人脈を形成できる

ブログを書き、SNSなどで共有することで、同じ技術に興味を持つエンジニアや、あなたの発信する情報に価値を感じる人々と繋がることができます。これは、一人で学習を続ける上での大きなモチベーションになりますし、新たな知識や機会を得るきっかけにもなります。

記事にコメントが付いたり、SNSで感想がシェアされたりすることで、自分のアウトプットが誰かの役に立っていることを実感できます。また、他のエンジニアのブログを読んでコメントをしたり、勉強会やカンファレンスで「ブログ読んでます!」と声をかけられたりすることで、オンラインからオフラインへと人脈が広がっていくこともあります。

このような繋がりは、技術的な相談ができる仲間を見つけたり、新しいプロジェクトの情報を得たり、キャリアの節目でアドバイスをもらえたりと、長期的なエンジニア人生において計り知れない財産となります。ブログは、単なる情報発信ツールではなく、コミュニティへの参加パスポートでもあるのです。

⑥ セルフブランディングにつながる

ブログを継続的に発信することは、「〇〇の技術といえばこの人」という専門性を確立し、セルフブランディングを構築する上で非常に効果的です。

例えば、あなたが特定のJavaScriptフレームワークに関する記事を書き続ければ、次第にその分野の専門家として周囲から認知されるようになります。すると、その技術に関する質問を受けたり、社内で教える立場になったり、さらには社外からの執筆依頼や登壇依頼につながる可能性も出てきます。

これは、会社の名刺や肩書に依存しない、あなた個人の「看板」を作ることと同じです。個人の時代と言われる現代において、このような専門性に基づいたセルフブランディングは、キャリアの安定性と選択肢を大きく広げることに繋がります。自分の名前で仕事ができるエンジニアを目指す上で、ブログは欠かせないツールの一つと言えるでしょう。

⑦ 広告などで収益化できる可能性がある

副次的なメリットではありますが、ブログは収益化できる可能性も秘めています。ブログに多くのアクセスが集まるようになれば、Google AdSenseなどのクリック型広告や、技術書やツールを紹介するアフィリエイト広告によって、副収入を得ることができます。

また、Zennやnoteといったプラットフォームでは、質の高い記事や体系的にまとめたコンテンツを有料で販売することも可能です。さらに、ブログで得た知見をまとめて技術書典などのイベントで同人誌として販売し、収益を得ているエンジニアも多くいます。

ただし、収益化を第一目的にブログを始めると、継続が難しくなることが多いため注意が必要です。広告を貼りすぎると読者の体験を損ないますし、アクセス数を稼ぐことばかりに気を取られると、本来の目的であった自己成長や情報共有の楽しさを見失いがちです。あくまで、価値ある情報を発信し続けた結果として、後からついてくるボーナスのようなものと捉えるのが健全でしょう。

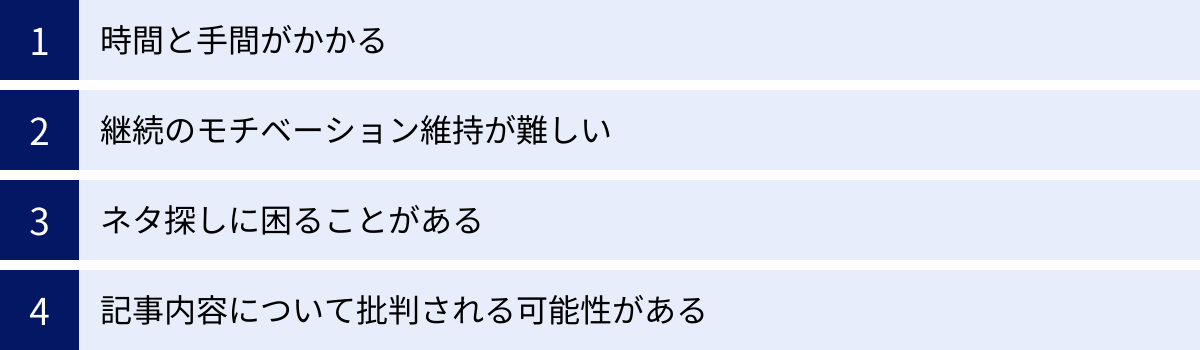

エンジニアがブログを書くデメリット

多くのメリットがある一方で、エンジニアがブログを始める際にはいくつかの現実的な課題、つまりデメリットも存在します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことで、挫折のリスクを減らし、ブログを長く楽しむことができます。

時間と手間がかかる

ブログを書くという行為は、想像以上に時間と手間を要します。これはブログ運営における最大のデメリットと言えるでしょう。

一本の記事を公開するまでには、以下のような多くの工程が必要です。

- ネタ探し・選定: 何について書くかを決める。

- 情報収集・検証: 記事の裏付けとなる情報を集め、コードを動かして動作を確認する。

- 構成案の作成: 記事の骨子を作り、話の流れを設計する。

- 執筆: 構成案に沿って文章を書き、コードや画像を挿入する。

- 推敲・校正: 誤字脱字や技術的な誤りがないか、分かりにくい表現はないかを確認・修正する。

- 公開作業: タイトルやサムネイル画像を設定し、公開する。

特に、質の高い記事を目指すほど、各工程にかかる時間は長くなります。本業の傍らでこれらの時間を確保するのは容易ではありません。週末の多くの時間を費やしたり、平日の夜の時間を削ったりする必要が出てくるかもしれません。

【対策】

この課題に対する最も効果的な対策は、「最初から完璧を目指さない」ことです。まずは短い記事や、調べものが少ないTipsの共有から始めてみましょう。また、「100%の完成度ではなく、70%の出来で公開し、後からリライトする」という考え方も有効です。時間をかけすぎることが、次の記事を書くハードルを上げてしまう悪循環に陥らないように注意が必要です。

継続のモチベーション維持が難しい

ブログを始めたものの、数記事書いただけで更新が止まってしまうケースは非常に多く見られます。継続することの難しさは、多くの人が直面する壁です。

モチベーションが低下する主な原因は、「期待した反応が得られない」ことです。特にブログを始めたばかりの頃は、検索エンジンからの流入も少なく、SNSで共有してもほとんど「いいね」やコメントが付かない時期が続きます。時間と労力をかけて書いた記事が誰にも読まれていないように感じると、「何のためにやっているんだろう」と虚しくなり、次第に書く気力が失われていきます。

また、本業が忙しくなったり、他に興味が移ったりすることで、ブログの優先順位が下がり、自然とフェードアウトしてしまうことも少なくありません。

【対策】

モチベーションを維持するためには、ブログを書く目的を再確認することが重要です。PV数や他者からの評価といった外的要因だけでなく、「自分の知識を定着させるため」「未来の自分のための備忘録」といった内的動機を強く持つことで、反応が少なくても続けやすくなります。また、後の章で詳しく解説する「書く時間を決めて習慣化する」「周囲に宣言する」といった工夫も、継続の助けになるでしょう。

ネタ探しに困ることがある

ブログを継続していると、いずれ「何を書けばいいかわからない」という「ネタ切れ」の問題に直面することがあります。特に、「何か特別なことを書かなければいけない」「他の人が書いていないようなすごいことを書かなければ」と思い込んでしまうと、ネタ探しのハードルが上がり、筆が止まってしまいがちです。

日々の業務がルーティン化していたり、新しい技術を学ぶ時間が取れなかったりすると、アウトプットする材料そのものが枯渇してしまうこともあります。

【対策】

ネタ切れを防ぐコツは、「ブログのネタは日常の中に転がっている」と認識を変えることです。例えば、業務で遭遇した小さなエラーとその解決法、新しく知ったショートカットキー、読んだ技術書の感想など、どんな些細なことでも立派なブログのネタになります。自分にとっては当たり前のことでも、他の誰かにとっては非常に価値のある情報かもしれません。「こんなこと書いても意味ないかも」と自分で判断せず、まずはメモに残しておく習慣をつけることが大切です。具体的なネタの探し方については、後の章で詳しく解説します。

記事内容について批判される可能性がある

インターネット上で情報を公開する以上、自分の記事に対して批判的なコメントや指摘を受ける可能性は常に伴います。これは精神的に大きな負担となる可能性があり、ブログを書くことへの恐怖心につながることもあります。

批判にはいくつかの種類があります。

- 建設的な指摘: 記事内の技術的な誤りや、より良いアプローチの提案など。これは自身の成長につながるありがたいフィードバックです。

- 意見の相違: 技術的な思想や開発スタイルに関する、単なる意見の違い。

- 誹謗中傷: 内容とは関係なく、人格を攻撃するような悪意のあるコメント。

特に、技術的な誤りを指摘された場合、「間違った情報を公開してしまった」という恥ずかしさや罪悪感を感じてしまうかもしれません。また、意図しない形で記事が「炎上」してしまうリスクもゼロではありません。

【対策】

まず、「人間は誰でも間違える」という事実を受け入れることが重要です。誤りを指摘されたら、真摯に受け止め、内容を確認し、必要であれば記事を修正して感謝を伝えましょう。この誠実な対応は、むしろ読者からの信頼を高めます。

一方で、単なる誹謗中傷に対しては、真正面から受け止める必要はありません。冷静にコメントを削除したり、ブロックしたりする対応も時には必要です。批判を過度に恐れず、「発信には責任が伴うが、完璧である必要はない」というバランス感覚を持つことが、長く情報発信を続けるための秘訣です。

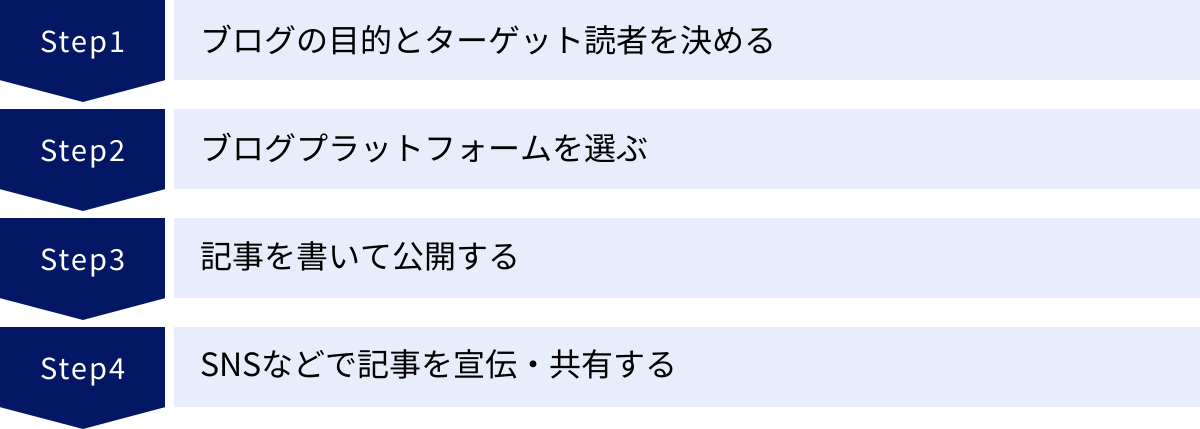

初心者でも簡単!エンジニアブログの始め方4ステップ

エンジニアブログを始めることは、決して難しいことではありません。ここでは、技術ブログを始めたい初心者が迷わずに第一歩を踏み出せるよう、具体的な4つのステップに分けて解説します。

① ブログの目的とターゲット読者を決める

何事も最初が肝心です。勢いでブログを開設する前に、まずは「なぜブログを書くのか(目的)」と「誰に読んでほしいのか(ターゲット)」を明確にしましょう。これがブログの軸となり、今後のコンテンツ制作やモチベーション維持の指針となります。

1. 目的を明確にする

あなたがブログを通じて達成したいことは何でしょうか。目的は一つでなくても構いません。考えられる目的の例をいくつか挙げます。

- 知識の定着・スキルアップ: 学んだことをアウトプットして、自分の理解を深めたい。

- 備忘録: 未来の自分が困らないように、エラーの解決法や設定手順を記録しておきたい。

- ポートフォリオ作成: 転職や案件獲得のために、自分のスキルや学習意欲をアピールしたい。

- 情報共有・コミュニティ参加: 自分の知見を共有して誰かの役に立ちたい。同じ技術を持つ仲間と繋がりたい。

- セルフブランディング: 特定分野の専門家として認知され、キャリアの幅を広げたい。

- 収益化: 副収入を得たい。

これらの目的のうち、どれを最も重視するかを考えてみましょう。例えば、「スキルアップ」が主目的であれば、PV数を気にせず自分の学びたい分野を深く掘り下げる記事を書くことに集中できます。一方、「ポートフォリオ作成」が目的なら、自分のスキルセットが伝わるような体系的な記事を意識すると良いでしょう。

2. ターゲット読者を設定する

次に、あなたの記事を誰に届けたいかを具体的にイメージします。ターゲット読者を設定することで、記事のテーマ、専門用語の解説レベル、文章のトーンなどが自然と決まってきます。

- 過去の自分: 「プログラミングを学び始めたばかりの頃の自分が読みたかった記事」を書く。初心者向けのつまずきやすいポイントを丁寧に解説できます。

- 同僚やチームメンバー: 「社内のあの人に、この技術をもっと分かりやすく伝えたい」という視点で書く。実践的で業務に直結する内容になります。

- 自分と同じレベルのエンジニア: 特定の技術について、共に学びを深めていく仲間のような存在を想定する。少し踏み込んだ内容や、試行錯誤の過程も共有できます。

- 自分よりも経験豊富なエンジニア: 上級者からフィードバックをもらうことを目的に、挑戦的な内容や自分の考察を発信する。

「3ヶ月前の自分」をターゲットに設定するのは、特に初心者におすすめの方法です。少し前に自分が悩んでいたことや、それをどう乗り越えたかを書くことで、今まさに同じ壁にぶつかっている読者にとって非常に価値のあるコンテンツになります。

② ブログプラットフォームを選ぶ

目的とターゲットが決まったら、次はその情報を発信する「場所」となるブログプラットフォームを選びます。プラットフォームにはそれぞれ特徴があり、あなたの目的や技術レベル、かけられる手間によって最適な選択は異なります。

主な選択肢としては、以下のようなものが挙げられます。

- WordPress: カスタマイズ性や収益化を重視する人向け。

- はてなブログ: 手軽に始めたい、コミュニティとの交流も楽しみたい人向け。

- Zenn / Qiita: エンジニアコミュニティでの情報共有やフィードバックを重視する人向け。

- note: 技術的な内容に加えて、エッセイやキャリア論など幅広く発信したい人向け。

どのプラットフォームが良いか一概には言えませんが、重要なのは「完璧な選択をしようと悩みすぎないこと」です。多くのプラットフォームは無料で始められますし、後から移行することも不可能ではありません。まずは気軽に始められるものを選んで、実際に記事を書いてみることを優先しましょう。

各プラットフォームの詳しいメリット・デメリットについては、次の「エンジニアブログにおすすめのプラットフォーム比較」の章で詳しく解説します。

③ 記事を書いて公開する

プラットフォームが決まったら、いよいよ最初の記事を書いてみましょう。最初から長文で完璧な記事を目指す必要はありません。まずは一本、世に送り出すことが重要です。

1. 記事のネタを決める

まずは何について書くかを決めます。前述の「ターゲット読者」を思い浮かべながら、彼らが何に困っているか、何を知りたいかを考えてみましょう。最初の記事としては、以下のようなテーマが書きやすいでしょう。

- 最近学習した新しい技術のまとめ

- 開発環境の構築手順

- 苦労して解決したエラーの記録

- お気に入りのツールの紹介

- 読んだ技術書の感想

2. 記事の構成を考える

いきなり文章を書き始めるのではなく、まずは簡単な構成(アウトライン)を考えます。これにより、話の脱線を防ぎ、論理的で分かりやすい記事になります。

- タイトル: 記事の内容がひと目で分かる、具体的で魅力的なタイトルをつけます。

- 導入: 誰に向けた記事で、この記事を読むと何が分かるのかを簡潔に書きます。

- 本文(見出し): 伝えたいことをいくつかのセクションに分け、それぞれに見出しをつけます。

- まとめ: 記事全体の要点を振り返り、結論を述べます。

3. 執筆する

構成に沿って、文章を書いていきます。専門用語を使う場合は注釈を入れるなど、ターゲット読者のレベル感を意識しましょう。コードを載せる場合は、シンタックスハイライトが適用されるコードブロック機能を使い、読みやすく整形することを心がけてください。

4. 推敲して公開する

書き終えたら、必ず読み返しましょう。誤字脱字はないか、技術的な間違いはないか、分かりにくい部分はないかを確認します。できれば、声に出して読んでみると、文章のリズムがおかしい部分に気づきやすくなります。問題がなければ、勇気を出して「公開」ボタンを押しましょう。最初の記事を公開した達成感は、次の記事を書くための大きなモチベーションになります。

④ SNSなどで記事を宣伝・共有する

記事を公開しただけでは、なかなか読者の目には留まりません。より多くの人に記事を届けるために、積極的に宣伝・共有しましょう。

最も手軽で効果的な方法は、Twitter (現X) などのSNSで共有することです。記事のURLだけでなく、「こんな課題を解決する記事を書きました」「〇〇で困っている人におすすめです」といったコメントや、関連するハッシュタグ(例: #プログラミング初心者, #駆け出しエンジニアと繋がりたい)を添えることで、興味を持ってくれる人の目に留まりやすくなります。

また、所属している会社のSlackや、参加している勉強会のコミュニティなどで共有するのも良い方法です。記事を共有することで、同僚や知人からフィードバックをもらえるかもしれません。良い点も改善点も、フィードバックはすべてあなたの成長の糧となります。

読者からの反応は、ブログを継続する上で非常に大きな励みになります。恐れずに自分の成果を共有し、コミュニケーションを楽しみましょう。

エンジニアブログにおすすめのプラットフォーム比較

エンジニアがブログを始める際、どのプラットフォームを選ぶかは非常に重要な決定です。それぞれにメリット・デメリットがあり、目的やスタイルによって最適な選択肢は異なります。ここでは、代表的な5つのプラットフォームを比較し、それぞれの特徴を詳しく解説します。

最初に、各プラットフォームの特徴を一覧表にまとめます。

| プラットフォーム | 特徴 | おすすめのユーザー |

|---|---|---|

| WordPress | 圧倒的なカスタマイズ性と拡張性。独自ドメインでの資産性が高い。SEOに強く、収益化の自由度も高い。 | ・独自のデザインでブランディングしたい人 ・広告やアフィリエイトで本格的に収益化を目指したい人 ・Webサイト構築の知識も合わせて深めたい人 |

| はてなブログ | 日本国内で根強い人気を誇るブログサービス。「はてなブックマーク」からの流入が期待でき、コミュニティ機能が充実。 | ・手軽にブログを始めたい人 ・文章を書くことに集中したい人 ・日本のエンジニアコミュニティとの交流を楽しみたい人 |

| Zenn | エンジニアに特化した情報共有コミュニティ。Markdown記法に完全対応し、GitHub連携で記事管理が可能。技術書の販売もできる。 | ・モダンな技術に関する記事を書きたい人 ・執筆体験(UX)を重視する人 ・技術書を執筆・販売してみたい人 |

| Qiita | 日本最大級のエンジニア向け技術情報共有サービス。プログラミングのTipsやノウハウの投稿が中心。LGTM(いいね)による評価システム。 | ・特定のエラー解決法やTipsを気軽に共有したい人 ・多くのエンジニアからフィードバックが欲しい人 ・企業やチーム単位で情報発信したい人(Organization機能) |

| note | クリエイター向けのコンテンツ配信プラットフォーム。シンプルなUIで書きやすく、有料記事の販売が手軽。技術以外のテーマも書きやすい。 | ・技術的な内容に加え、自身の考えやキャリア論も発信したい人 ・文章だけでなく、図やイラストも交えて表現したい人 ・手軽にコンテンツを収益化したい人 |

WordPress

WordPressは、世界で最も利用されているCMS(コンテンツ管理システム)です。自分でレンタルサーバーと独自ドメインを用意してインストールし、ブログを構築します。

メリット

- 圧倒的なカスタマイズの自由度: テーマ(デザインテンプレート)やプラグイン(拡張機能)が豊富にあり、デザインや機能を思い通りにカスタマイズできます。プログラミングの知識があれば、さらに細かく自分好みのブログを作ることが可能です。

- 資産性の高さ: 独自ドメインで運営するため、プラットフォームのサービス終了や規約変更のリスクがありません。長年かけて育てたブログは、自分だけの大切な資産となります。

- SEOに強い: SEO対策用のプラグインが充実しており、検索エンジンからの集客を狙いやすい構造になっています。

- 収益化の自由度: 掲載する広告の種類や場所に制限がなく、Google AdSenseやアフィリエイトなど、様々な方法で自由に収益化を図れます。

デメリット

- コストと手間がかかる: レンタルサーバー代とドメイン代で、年間1万円程度の維持費がかかります。また、初期設定やセキュリティ対策、定期的なアップデートなど、自分で管理・運用する手間が発生します。

- 始めるまでのハードルが高い: サーバー契約からWordPressのインストール、テーマやプラグインの設定など、公開までにやるべきことが多く、初心者には少し難しく感じるかもしれません。

はてなブログ

株式会社はてなが運営する、日本で人気のブログサービスです。多くのエンジニアや著名ブロガーに利用されています。

メリット

- 手軽に始められる: アカウントを登録すればすぐに記事を書き始められます。サーバー管理などの手間は一切不要です。

- コミュニティ機能と流入経路: 「はてなブックマーク」や「はてなスター」といった独自のコミュニティ機能があり、面白い記事は多くの人に拡散されやすいです。特に「はてブ」で人気記事になると、爆発的なアクセス増が期待できます。

- ドメインパワーが強い: はてなブログ全体のドメインが強力なため、始めたばかりのブログでも比較的早く検索結果に表示されやすいと言われています。

- Markdown記法に対応: エンジニアにとって馴染み深いMarkdownで記事を執筆できます。

デメリット

- カスタマイズ性の制限: WordPressに比べると、デザインや機能のカスタマイズの自由度は低くなります。独自の機能を追加することは難しいです。

- 広告の制約: 無料プランでは自動的に広告が表示されます。広告を非表示にしたり、自由にGoogle AdSenseを設置したりするには有料プラン(はてなブログPro)への加入が必要です。

- サービス依存: はてなの運営方針や規約変更、万が一のサービス終了といったリスクが伴います。

Zenn

エンジニアのための情報共有コミュニティとして、近年急速にユーザーを増やしているプラットフォームです。

メリット

- エンジニア向けの執筆体験: シンプルで洗練されたUI、Markdown記法への完全対応、シンタックスハイライトの見やすさなど、エンジニアがストレスなく執筆に集中できる環境が整っています。

- GitHubリポジトリ連携: 自分のGitHubリポジトリで記事を管理し、

mainブランチにプッシュするだけでZennにデプロイできます。使い慣れたエディタで執筆できるため、開発者にとって非常に快適です。 - コンテンツの収益化: 記事をまとめた「Book」という形式で、有料の技術書を執筆・販売できます。収益の還元率も比較的高く設定されています。

- 質の高いコミュニティ: 読者層もエンジニアが中心であるため、質の高い技術的な議論やフィードバックが期待できます。

デメリット

- 技術以外の話題は書きにくい: エンジニア特化型であるため、キャリア論や日常のエッセイといった技術以外の話題は、プラットフォームの雰囲気と合わない場合があります。

- カスタマイズ性は皆無: デザインの変更などは一切できず、全員が同じフォーマットになります。ブランディングを重視する人には向きません。

Qiita

Zennと並ぶ、日本最大級のエンジニア向け技術情報共有サービスです。「プログラマの技術情報共有サイト」を標榜しており、実践的なノウハウが多く集まっています。

メリット

- 圧倒的なユーザー数と情報量: 利用者が非常に多いため、ニッチな技術やエラーに関する情報も見つかりやすいです。また、自分の記事も多くの人の目に触れる機会があります。

- 気軽な情報共有(ストック文化): 「〇〇してみた」といった試行錯誤の記録や、短いTipsなど、ブログ記事としてまとめるほどではない断片的な知識も気軽に投稿しやすい文化があります。

- フィードバックの得やすさ: LGTM(Looks Good To Me)という「いいね」のような機能やコメント、編集リクエスト機能を通じて、他のエンジニアから活発なフィードバックを得られます。

- Organization機能: 企業や開発チーム単位でブログを運営できる機能があり、チームでの情報発信の場としても活用されています。

デメリット

- フロー情報になりやすい: 日々大量の記事が投稿されるため、良い記事でも時間と共に埋もれてしまいがちです。体系的な情報をまとめるよりは、単発のTips共有に向いています。

- 「ポエム」への風当たり: 技術と直接関係のない個人の意見や感想(通称ポエム)を投稿すると、批判的な反応を受けることがあります。

- デザインのカスタマイズ不可: Zennと同様に、デザインの自由度はなく、ブランディングには不向きです。

note

株式会社ピースオブケイクが運営する、クリエイター向けのコンテンツ配信プラットフォームです。エンジニアだけでなく、様々なジャンルの書き手が利用しています。

メリット

- 書きやすさとシンプルさ: 非常にシンプルで直感的なエディタが特徴で、誰でも簡単に美しいレイアウトの記事を作成できます。

- 有料コンテンツ販売の手軽さ: 記事単位で価格を設定し、手軽に有料販売できます。月額制のメンバーシップ機能もあり、収益化の手段が豊富です。

- 幅広いテーマに対応: 技術記事だけでなく、キャリア論、チームマネジメント、学習方法、読書感想など、エンジニアの「働き方」や「考え方」に関する発信もしやすい雰囲気があります。

- SNSとの親和性: noteの記事はSNSでシェアされやすく、共感を軸とした拡散が期待できます。

デメリット

- 技術記事の専門性は低い: 読者層が幅広いため、高度に専門的な技術記事は、ZennやQiitaほど多くの反応を得られない可能性があります。コードのシンタックスハイライト機能も、他のエンジニア向けプラットフォームに比べると見劣りします。

- SEOは強くない: 独自ドメインを利用できないため、WordPressと比較するとSEOの観点では不利になることがあります。

- コミュニティ機能の弱さ: エンジニア同士が技術的に交流する場というよりは、個々のクリエイターとそのファンという関係性が中心です。

もう困らない!エンジニアブログのネタの探し方

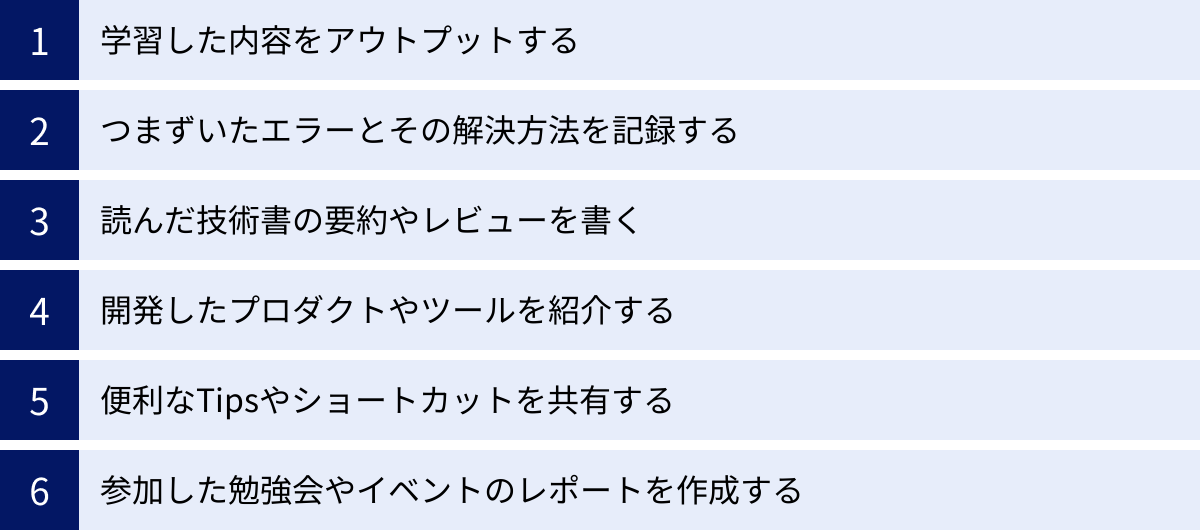

「ブログを始めたはいいけど、書くことがない…」多くの人が直面するこの「ネタ切れ」問題。しかし、心配は無用です。エンジニアの日常業務や学習の中には、ブログのネタの種が無数に転がっています。ここでは、ネタ探しに困ったときに役立つ具体的なアイデアを6つ紹介します。

学習した内容をアウトプットする

エンジニアである以上、日々の学習は欠かせません。この学習プロセスそのものが、最高のブログネタの宝庫です。

- 新しいプログラミング言語やフレームワークの学習記録: 例えば、「Go言語のチュートリアルをやってみた」「Next.jsで初めてのアプリを作った手順まとめ」といった記事です。自分が学んだ手順をそのまま記事にすることで、同じ道を歩む後続の学習者の助けになります。

- 公式ドキュメントの自分なりの解釈: 公式ドキュメントは情報が豊富ですが、時に難解なこともあります。「〇〇(技術名)の△△という概念を、図解で分かりやすく解説してみた」のように、自分が理解した内容をかみ砕いて説明する記事は非常に価値があります。

- 資格試験の勉強法や合格体験記: AWS認定資格や基本情報技術者試験など、資格取得を目指して勉強した内容や、合格するためのコツをまとめるのも良いでしょう。

重要なのは、「自分が完全にマスターしてから書く」必要はないということです。学習の途中経過や、つまずいた点も含めて記録することで、よりリアルで読者に共感されるコンテンツになります。

つまずいたエラーとその解決方法を記録する

プログラミングにエラーはつきものです。エラーメッセージとにらめっこし、何時間もかけてようやく解決した経験は誰にでもあるでしょう。その苦労の末に得た解決策は、未来の自分、そして世界中の誰かにとって非常に価値のある情報です。

- 具体的なエラーメッセージと発生状況: 「

[Error Message]というエラーが出てハマった話」のように、検索されやすいように具体的なエラーメッセージをタイトルや見出しに含めましょう。どのような操作をしたときにエラーが出たのか、開発環境(OS, バージョンなど)も併記すると、より親切です。 - 試したこと(失敗談): 解決に至るまでに試したこと、そしてそれがなぜダメだったのかを記録しておくことで、記事の深みが増します。読者は同じ過ちを繰り返さずに済みます。

- 最終的な解決策と原因の考察: どのようにして問題を解決したのかを具体的に示します。可能であれば、「なぜその方法で解決したのか」という原因まで掘り下げて考察できると、単なる備忘録を超えた質の高い技術記事になります。

あなたが半日かけて解決したエラーは、あなたの記事を読むことで、他の誰かが5分で解決できるかもしれません。これほど直接的に人の役に立てるネタは他にありません。

読んだ技術書の要約やレビューを書く

技術書を読むことは、体系的な知識を得る上で非常に有効な学習方法です。そして、読んだ本の内容をブログにまとめることは、知識の定着と情報共有の両方を実現します。

- 本の概要と対象読者: どんな内容の本で、どのようなレベルの読者におすすめかを最初に示します。

- 各章の要約: 全ての章を網羅する必要はありません。特に自分が「なるほど」と思った部分や、重要だと感じたポイントをピックアップして、自分の言葉で要約します。

- 感想と考察: この本を読んで何を得られたか、実務でどのように活かせそうか、といった自分の感想や考察を加えることで、単なる要約ではないオリジナリティのある記事になります。

- 他の本との比較: もし似たテーマの別の本を読んだことがあれば、「〇〇という本と比べて、この本は△△の点が優れている」といった比較を入れると、読者の本選びの参考になります。

書評記事は、他のエンジニアが次に読む本を選ぶ際の貴重な判断材料になります。

開発したプロダクトやツールを紹介する

個人開発でアプリケーションやツールを作ったなら、それは絶好のブログネタです。開発の過程そのものが一つの物語であり、多くの読者の興味を引きます。

- 何を、なぜ作ったのか(開発の動機): 「〇〇という不便を解決するために、△△というツールを作りました」のように、開発の背景や目的を語ります。

- 使用した技術スタック: フロントエンド、バックエンド、インフラなどでどのような技術(言語、フレームワーク、ライブラリ)を選んだのか、そしてその選定理由を説明します。

- こだわった点や工夫した点: 特に苦労した実装や、パフォーマンス向上のために工夫した点など、技術的な見せ場をアピールしましょう。

- 今後の展望: これから追加したい機能や、改善したい点などを書くことで、プロジェクトの継続性を示すことができます。

開発したプロダクトを紹介する記事は、あなたの技術力を具体的に示す最高のポートフォリオになります。

便利なTipsやショートカットを共有する

日々の業務で何気なく使っている、ちょっとした工夫やテクニックも立派なブログネタです。自分にとっては当たり前のことでも、初心者や他の分野のエンジニアにとっては目からウロコの情報であることは少なくありません。

- エディタ(VSCodeなど)の便利設定や拡張機能: 「私が入れているVSCode拡張機能10選」「〇〇で開発効率が爆上がりした設定」

- ターミナルやCLIツールの便利な使い方: 「覚えておくと便利なgitコマンド」「zshのエイリアス設定で作業を効率化」

- 特定のツールの活用術: 「Slackの便利な使い方」「Notionでのタスク管理術」

- 愛用しているガジェット: 「エンジニアにおすすめのキーボード」「最高の開発環境を構築するためのデスク周り紹介」

このような短いTipsは、執筆にかかる時間も比較的短く済むため、ブログを継続する上で良いアクセントになります。

参加した勉強会やイベントのレポートを作成する

技術系の勉強会やカンファレンスに参加したら、その内容をレポート記事としてまとめるのもおすすめです。

- イベントの概要: いつ、どこで、どのようなテーマのイベントだったのかを簡潔に紹介します。

- 各セッションのまとめ: 聴講したセッションの中から、特に印象に残ったものをいくつかピックアップし、その内容を要約します。スピーカーが何を伝えようとしていたのか、自分は何を学んだのかを整理します。

- 全体の感想: イベント全体を通じて感じたことや、得られた気づきをまとめます。

イベントレポートは、参加できなかった人にとって貴重な情報源となるだけでなく、自分自身の学びを再確認し、記憶に定着させる上でも非常に効果的です。

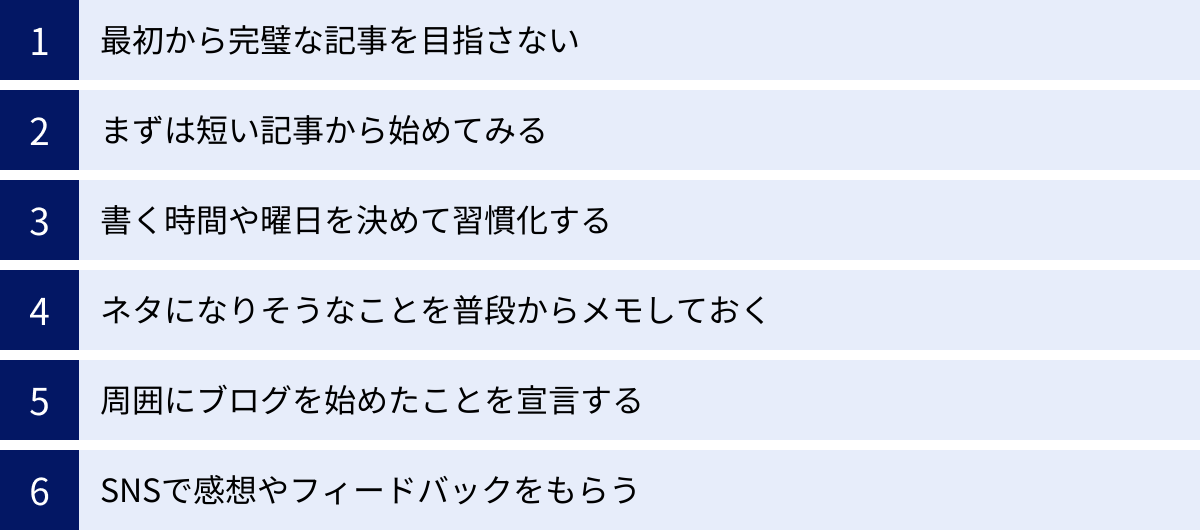

エンジニアブログを楽しく継続するためのコツ

エンジニアブログの最大の敵は「三日坊主」です。多くのメリットを理解していても、継続できなければ意味がありません。ここでは、ブログを無理なく、そして楽しく続けるための具体的なコツを6つ紹介します。

最初から完璧な記事を目指さない

ブログが続かない最も大きな原因の一つが、「完璧主義」です。最初から100点満点の記事を書こうとすると、リサーチや推敲に時間をかけすぎてしまい、一本の記事を公開するのに多大なエネルギーを消耗してしまいます。その結果、「ブログって大変だ…」と感じてしまい、次の記事を書くのが億劫になってしまいます。

まずは「60~70点の完成度で公開する」ことを目標にしてみましょう。Web上のコンテンツは、後からいつでも修正・追記(リライト)が可能です。公開後に読者からフィードバックをもらって改善することもできます。完璧な下書きをずっと手元に置いておくよりも、多少不完全でも世に出してしまった方が、よほど価値があります。まずは「公開ボタンを押すこと」へのハードルを下げることが、継続への第一歩です。

まずは短い記事から始めてみる

長文の記事を書くのは、慣れないうちは大変な作業です。いきなり3,000字や5,000字の記事を書こうと意気込むと、途中で力尽きてしまうかもしれません。

継続のためには、「書くこと」を習慣にすることが重要です。そのためには、短い記事から始めてみるのが効果的です。

- 新しく覚えたコマンド一個の紹介

- 便利なショートカットキーのメモ

- ちょっとしたエラーの解決記録

このような500字程度の短いTips記事であれば、30分~1時間程度で書けるかもしれません。短い記事でも、コンスタントに公開を続けることで、「自分はブログを継続できている」という自信につながります。そして、書くことに慣れてきたら、徐々に長い記事や深い内容の記事に挑戦していけば良いのです。

書く時間や曜日を決めて習慣化する

「時間があるときに書こう」と思っていると、ブログの優先順位はどんどん後回しになり、結局書かずに一週間が終わってしまいます。

継続の秘訣は、ブログを書く時間を予めスケジュールに組み込み、習慣化してしまうことです。

- 「毎週土曜日の午前10時~12時はブログ執筆の時間」

- 「平日は毎朝、始業前の30分をブログにあてる」

- 「通勤電車の中で、スマホで構成案を考える」

このように、歯磨きや入浴と同じように、生活のルーティンの一部としてブログ執筆を位置づけることで、意志の力に頼らなくても自然と続けられるようになります。最初は短い時間からでも構いません。まずは決まった時間にPCの前に座ることを目標にしてみましょう。

ネタになりそうなことを普段からメモしておく

いざ書こうと思ったときに「何を書こうか…」と悩んでしまうと、それだけでモチベーションが削がれてしまいます。この問題を解決するためには、ネタのストックを普段から作っておくことが非常に有効です。

日々の業務や学習の中で、「おっ」と思ったことや、つまずいたこと、誰かに教えたいと思ったことを、忘れないうちにすぐにメモする癖をつけましょう。

- スマートフォンのメモアプリ

- Scrapbox, Notion, Obsidian などのノートツール

- GitHubのIssue

ツールは何でも構いません。重要なのは、「これは記事になるだろうか?」と深く考えずに、とにかくキーワードだけでも記録しておくことです。タイトル案や簡単な構成までメモしておくと、実際に書くときにスムーズに取り掛かれます。ネタのストックがあれば、「今日はどれを書こうかな」と選ぶ楽しみも生まれます。

周囲にブログを始めたことを宣言する

一人で黙々とブログを続けていると、心が折れそうになる時があります。そんな時は、周囲の力を借りるのも一つの手です。

職場の同僚や、SNS上の友人、勉強会仲間などに「ブログを始めました!」と宣言してみましょう。宣言することで、「やらざるを得ない」という適度なプレッシャーが生まれ、継続の動機付けになります。また、周囲の人から「次の記事楽しみにしてるよ」「この記事、すごく参考になったよ」といった声をかけてもらうことで、大きな励みになります。

これは「パブリック・コミットメント」と呼ばれる心理学的な効果で、目標を公にすることで達成率が高まることが知られています。

SNSで感想やフィードバックをもらう

記事を公開したら、ぜひSNSで共有しましょう。そして、読者からの感想やフィードバックを積極的に受け入れましょう。

ポジティブな反応、例えば「いいね」や「参考になりました!」といったコメントは、自分の書いたものが誰かの役に立ったという実感を与えてくれ、次の記事を書くための最高のガソリンになります。

一方で、技術的な誤りの指摘や、「ここはもっとこう書いた方が分かりやすい」といった改善提案も、非常に価値のあるフィードバックです。それらを真摯に受け止め、記事をより良くしていくプロセスは、自分自身の成長に直結します。

SNSを通じて読者とコミュニケーションをとることで、ブログ運営は単独作業ではなく、コミュニティとの対話へと変わっていきます。この「繋がり」こそが、ブログを楽しく続けるための最大の秘訣かもしれません。

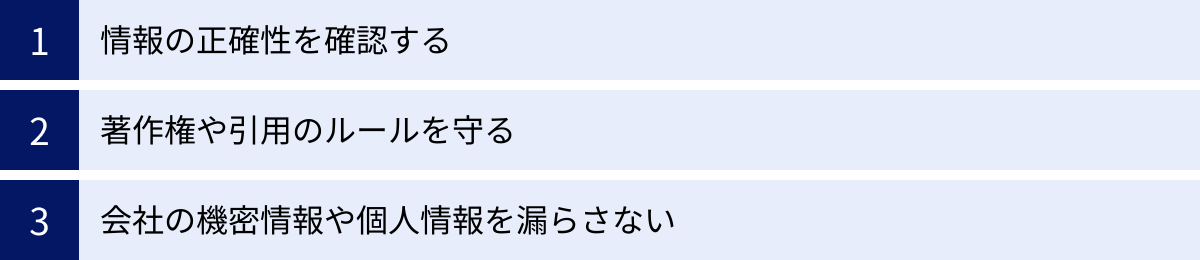

エンジニアがブログを書く際の3つの注意点

エンジニアブログは自己成長やキャリアアップに繋がる強力なツールですが、情報を公開する以上、いくつかの注意すべき点があります。これらを守らないと、意図せず他者に迷惑をかけたり、自分自身がトラブルに巻き込まれたりする可能性があります。安全にブログ運営を続けるために、以下の3つの点を必ず心に留めておきましょう。

① 情報の正確性を確認する

技術情報を発信する上で、情報の正確性は最も重要な要素の一つです。誤った情報や古い情報を発信してしまうと、それを参考にした読者がエラーに遭遇したり、間違った知識を身につけてしまったりする可能性があります。

もちろん、人間である以上、間違いを完全にゼロにすることは難しいかもしれません。しかし、公開前にはできる限りの確認作業を行うべきです。

- 一次情報を参照する: 可能な限り、公式サイトのドキュメントや、技術の作者・団体の発表など、信頼性の高い一次情報を参照しましょう。他のブログ記事を参考にする場合も、その情報が本当に正しいか、裏付けを取る姿勢が重要です。

- 実際にコードを動かして検証する: コードスニペットを掲載する場合は、必ず自分の手元で実行し、意図通りに動作することを確認しましょう。環境依存の問題がないかも考慮できると、より親切です。

- バージョン情報を明記する: 使用しているプログラミング言語、ライブラリ、フレームワークなどのバージョンを明記しておくことで、将来バージョンアップによって情報が古くなった場合でも、読者が混乱するのを防げます。

もし公開後に記事の誤りを指摘された場合は、真摯に受け止め、速やかに内容を確認・修正しましょう。そして、指摘してくれた方への感謝を伝えることで、読者との信頼関係を築くことができます。

② 著作権や引用のルールを守る

ブログ記事を書く際に、他のWebサイトや書籍、論文などを参考にすることはよくあります。しかし、他人が作成した文章や画像、コードなどを無断でコピー&ペーストすることは、著作権の侵害にあたります。

他者の著作物を自分の記事で利用する場合は、「引用」のルールを正しく守る必要があります。日本の著作権法で認められている正当な引用の要件は、一般的に以下の通りです。

- 主従関係が明確であること: 自分の文章が「主」で、引用部分が「従」であること。記事の大部分が引用で占められているような場合は、引用とは認められません。

- 引用部分が明確に区別されていること: 引用符(

""や<blockquote>タグなど)を用いて、どこからどこまでが引用であるかを明確に区別する必要があります。 - 引用の必要性があること: 自分の主張を補強したり、解説したりするために、その著作物を引用する必要があること。

- 出所の明示: 引用元の著者名、タイトル、Webサイト名、URLなどを明記する必要があります。

特に、技術書の図表や、Webサイトのスクリーンショットなどを利用する際は、著作権に十分注意してください。安易なコピー&ペーストは絶対に避け、ルールに則った正しい引用を心がけましょう。

③ 会社の機密情報や個人情報を漏らさない

業務で得た知見をブログに書くことは、非常に価値のあるアウトプットです。しかし、その際には会社の機密情報や、顧客・同僚の個人情報を漏らさないよう、最大限の注意を払う必要があります。

たとえ善意からであったとしても、情報漏洩は会社の信用を著しく損ない、場合によっては法的な問題に発展する可能性もあります。

- ソースコードの取り扱い: 業務で作成したソースコードを、そのままブログに貼り付けるのは絶対にやめましょう。技術的な概念を説明するためにコードを示す場合は、問題の本質だけを抜き出した、架空のサンプルコードを自分で書き直すようにしてください。

- 未公開情報: 開発中の新機能や、社内だけで共有されている技術情報、業績に関するデータなど、社外秘の情報を公開してはいけません。

- 顧客情報・個人情報: 顧客の名前やデータはもちろんのこと、社内の同僚に関する個人的な情報や、プライバシーを侵害する可能性のある内容を書くことも厳禁です。

- 社内システムの情報: 社内のネットワーク構成や、使用しているサーバーのIPアドレス、セキュリティに関する情報なども機密情報にあたります。

多くの企業では、従業員のソーシャルメディア利用に関するガイドラインやポリシーを定めています。ブログを始める前に、必ず自社の就業規則や関連規定を確認し、どこまでの情報発信が許されるのかを正確に把握しておきましょう。判断に迷う場合は、上司や法務・広報部門に相談することが賢明です。「これは大丈夫だろう」という自己判断が、思わぬトラブルを招くことを忘れないでください。

まとめ

本記事では、エンジニアがブログを始めるためのあらゆる情報を網羅的に解説してきました。

まず、国内外の優れた「エンジニアブログ30選」を紹介し、あなたの目指すべきブログの姿を具体的にイメージする手助けをしました。

次に、ブログを書くことで得られる「7つのメリット」(知識の定着、思考の整理、説明力の向上、キャリアアップ、人脈形成、セルフブランディング、収益化の可能性)を詳しく解説し、ブログを始める動機を明確にしました。同時に、時間やモチベーション維持といった「デメリット」にも触れ、現実的な課題とその対策を示しました。

そして、具体的な行動に移すための「ブログの始め方4ステップ」(①目的・ターゲット設定 → ②プラットフォーム選択 → ③執筆・公開 → ④宣伝・共有)と、WordPressやZennなど「おすすめプラットフォームの比較」を通じて、あなたが迷わず第一歩を踏み出せるように導きました。

さらに、ブログ継続の鍵となる「ネタの探し方」や「楽しく続けるためのコツ」、そして安全に運営するための「3つの注意点」(情報の正確性、著作権、機密情報)についても詳述しました。

エンジニアがブログを書くことは、単なる情報発信ではありません。それは、学びを深化させ、思考を鍛え、キャリアを切り拓くための、最も効果的な自己投資の一つです。最初は短い記事からでも、不完全な内容でも構いません。大切なのは、最初の一歩を踏み出し、それを継続することです。

この記事が、あなたのエンジニアブログという新たな挑戦のきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。さあ、まずは今日学んだこと、解決したエラーについて、最初の記事を書いてみませんか?