現代社会を支える多種多様な電子機器。スマートフォンや家電、自動車、産業用ロボットに至るまで、私たちの生活や産業はこれらの機器なしには成り立ちません。そして、これらの機器が意図通りに動作するための「頭脳」となるシステムを開発しているのが「組み込みエンジニア」です。

この記事では、私たちの生活に不可欠な存在でありながら、その実態があまり知られていない組み込みエンジニアという職種について、その定義から仕事内容、将来性、そして「きつい」と言われる理由まで、多角的に掘り下げて解説します。

モノづくりの中核を担うこの仕事の魅力や求められるスキル、未経験から目指すためのステップまで網羅的にご紹介しますので、組み込みエンジニアに興味がある方、キャリアチェンジを考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

組み込みエンジニアとは

組み込みエンジニアは、特定の機能を実現するために電子機器に組み込まれるコンピュータシステム、いわゆる「組み込みシステム(エンベデッドシステム)」の設計・開発を専門とする技術者です。彼らの仕事は、ハードウェアとソフトウェアの両方にまたがり、製品の性能や信頼性を直接左右する重要な役割を担っています。

身近な製品を動かす縁の下の力持ち

私たちが日常的に触れる多くの製品には、組み込みシステムが搭載されています。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 家電製品: テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジなど。温度センサーや湿度センサーからの情報を基に最適な運転モードを自動で選択したり、タイマー機能を実現したりしています。

- デジタル機器: スマートフォン、デジタルカメラ、プリンター、ゲーム機など。タッチパネルの操作を検知してアプリケーションを起動したり、撮影した画像を処理して保存したりする役割を担います。

- 自動車: エンジン制御ユニット(ECU)、カーナビゲーションシステム、自動ブレーキ、駐車支援システムなど。自動車には100個以上のECUが搭載されていると言われ、それぞれが連携して走行性能や安全性を高めています。

- 産業用機器: 工場の生産ラインで稼働するロボットアーム、NC工作機械、医療現場で使われるMRIや心電図モニターなど。これらは高精度かつ高信頼性が求められるミッションクリティカルな分野であり、組み込みシステムの品質が製品の価値を決定づけると言っても過言ではありません。

- 社会インフラ: 信号機、駅の自動改札機、銀行のATMなど。社会の基盤となるシステムが24時間365日、安定して稼働するよう制御しています。

このように、組み込みエンジニアは、社会のあらゆる場面で活躍する電子機器の「魂」を吹き込む、まさに「縁の下の力持ち」と言える存在です。彼らの開発したソフトウェアがなければ、これらの製品はただの「箱」に過ぎません。目に見える形で表に出ることは少ないですが、その技術が現代社会の利便性と安全性を根底から支えているのです。

Web系エンジニアとの違い

同じ「エンジニア」という職種でも、組み込みエンジニアとWeb系エンジニアでは、開発対象や求められるスキルセットが大きく異なります。両者の違いを理解することは、自身のキャリアパスを考える上で非常に重要です。

Web系エンジニアは、WebサイトやWebアプリケーション、スマートフォンのアプリなど、主にインターネットを介して提供されるサービスの開発を担当します。一方、組み込みエンジニアは前述の通り、電子機器そのものに内蔵されるシステムの開発を担当します。

両者の主な違いを以下の表にまとめました。

| 比較項目 | 組み込みエンジニア | Web系エンジニア |

|---|---|---|

| 開発対象 | 家電、自動車、産業機器などの物理的な製品 | Webサイト、Webアプリケーション、スマホアプリなどのソフトウェアサービス |

| 主な開発言語 | C言語、C++、アセンブリ言語 | Java、PHP、Ruby、Python、JavaScript |

| OS環境 | リアルタイムOS(RTOS)、Linux、OSなし(ベアメタル) | Windows、macOS、Linux(サーバーサイド) |

| 開発環境 | クロスコンパイル環境、実機デバッガ、オシロスコープ | PC上のローカル環境、クラウド環境(AWS, GCPなど) |

| 求められる知識 | ハードウェアの知識(電子回路、CPUアーキテクチャ)、ソフトウェア知識 | ソフトウェア、ネットワーク、データベース、クラウドに関する知識 |

| 開発の制約 | CPU性能、メモリ容量、消費電力などのリソース制約が厳しい | 比較的リソースは潤沢だが、UI/UXやセキュリティ、スケーラビリティが重要 |

| 製品サイクル | 長期(数年単位)にわたることが多く、一度出荷すると修正が困難 | 短期(数日〜数週間)での改善・リリース(アジャイル開発)が主流 |

最大の違いは、ハードウェアを直接制御するかどうかにあります。Web系エンジニアが扱うのは、基本的にサーバーやPC、スマートフォンといった完成されたプラットフォーム上のソフトウェアです。一方で、組み込みエンジニアは、CPUやメモリ、センサーといったハードウェアの仕様を深く理解し、それらを最大限に活用するためのソフトウェアをゼロに近い状態から構築する必要があります。

そのため、組み込みエンジニアには、プログラミングスキルに加えて、電子回路やCPUのアーキテクチャといったハードウェアに関する知識が不可欠です。また、開発する製品は一度市場に出荷されると、ソフトウェアのアップデートが容易ではないケースも多く、極めて高い品質と信頼性が求められるという特徴もあります。この点が、迅速なアップデートを繰り返すWebサービス開発との大きな違いと言えるでしょう。

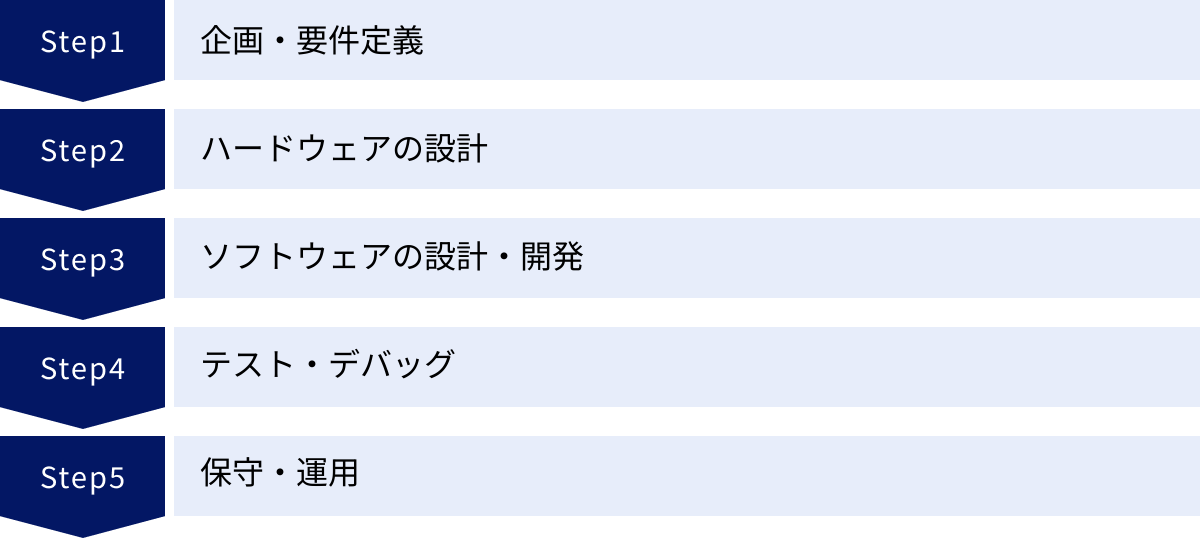

組み込みエンジニアの主な仕事内容

組み込みエンジニアの仕事は、単にプログラムを書くだけではありません。製品の企画段階からリリース後の保守まで、モノづくりの全工程に深く関わります。一般的に、開発プロセスは「V字モデル」と呼ばれる工程に沿って進められます。ここでは、その主要な工程ごとに仕事内容を詳しく見ていきましょう。

企画・要件定義

開発プロセスの最上流にあたるのが、企画・要件定義です。この段階では、「どのような製品を作るのか」「その製品にどのような機能を持たせるのか」を決定します。

- 企画: 市場のニーズや競合製品の動向を分析し、新しい製品のコンセプトを立案します。企画部門やマーケティング部門と連携し、製品のターゲットユーザーや価格設定、販売戦略などを検討することもあります。

- 要件定義: 企画されたコンセプトを基に、製品が満たすべき機能や性能を具体的な「要件」として文書化します。例えば、カーナビであれば「GPSの測位精度は誤差5m以内」「ルート検索の応答時間は3秒以内」「消費電力は〇〇W以下」といった具体的な仕様を定義します。

この工程では、顧客や関連部署の要求を正確にヒアリングし、技術的な実現可能性やコスト、開発期間などを考慮しながら、最適な仕様を決定する能力が求められます。ここで定義された内容が、後続のすべての設計・開発工程の基礎となるため、非常に重要なフェーズです。技術的な知見だけでなく、高いコミュニケーション能力や交渉力も必要とされます。

ハードウェアの設計

要件定義で定められた仕様を満たすために、どのような電子部品(ハードウェア)を使用するかを選定し、回路を設計する工程です。この工程は、専門のハードウェアエンジニアが担当することが多いですが、組み込みエンジニアも深く関与します。

- 部品選定: 製品の頭脳となるCPU(マイクロコントローラ)やメモリ、データを保存するストレージ(フラッシュメモリなど)、外部と通信するためのインターフェース(USB, Wi-Fi, Bluetoothなど)、各種センサーといった部品を選定します。性能、コスト、消費電力、供給の安定性など、多角的な視点での判断が必要です。

- 回路設計: 選定した部品を接続するための電子回路を設計します。ソフトウェアエンジニアは、この回路図を読み解き、どの端子(ポート)にどのデバイスが接続されているかを理解する必要があります。

組み込みエンジニアは、ソフトウェアの観点からハードウェア設計者にフィードバックを行うこともあります。「この機能を実現するためには、より高性能なCPUが必要だ」「デバッグをしやすくするために、この信号を外部に出力する端子を追加してほしい」といったように、ソフトウェア開発の効率や製品の性能を最大化するために、ハードウェアと密に連携することが求められます。

ソフトウェアの設計・開発

ハードウェアの仕様が固まったら、いよいよそれを制御するためのソフトウェアを開発する工程に入ります。これは組み込みエンジニアの主戦場であり、仕事内容も多岐にわたります。

- ソフトウェアアーキテクチャ設計: ソフトウェア全体の構造を設計します。OS(Operating System)を使用するか、どのような階層構造にするか(デバイスドライバ層、ミドルウェア層、アプリケーション層など)、タスク間の連携方法などを決定します。特に、複数の処理をリアルタイムに実行する必要がある場合は、リアルタイムOS(RTOS)の知見が重要になります。

- 詳細設計: アーキテクチャに基づき、各モジュールや関数の具体的な処理内容を設計します。

- コーディング(実装): 設計書に従って、プログラミング言語(主にC言語やC++)を用いてソースコードを記述します。ここでは、限られたメモリやCPUパワーを効率的に使用するための、最適化されたコードを書く技術が求められます。

- ビルド: 作成したソースコードを、ターゲットとなるCPUが理解できる機械語のプログラム(バイナリファイル)に変換(コンパイル)します。PC上で開発したコードを、異なるアーキテクチャのCPUで動かすための「クロスコンパイル」が一般的です。

この工程では、プログラミングスキルはもちろんのこと、ハードウェアの制約を常に意識し、効率的で信頼性の高いコードを記述する能力が不可欠です。

テスト・デバッグ

開発したソフトウェアが、設計通りにハードウェア上で正しく動作するかを検証する工程です。組み込みシステムのテストは、PC上のソフトウェアテストとは異なる難しさがあります。

- 単体テスト: 関数やモジュール単位で、個々の機能が正しく動作するかをテストします。

- 結合テスト: 複数のモジュールを組み合わせた状態で、連携がうまくいくかを確認します。

- 総合テスト: 実際に製品と同じハードウェア(実機)にソフトウェアを搭載し、製品全体の機能や性能、信頼性が要件を満たしているかを検証します。温度や湿度、振動など、実際の使用環境を想定したストレステストを行うこともあります。

- デバッグ: テストで発見された不具合(バグ)の原因を特定し、修正する作業です。組み込みシステムの不具合は、ソフトウェアの問題だけでなく、ハードウェアの設計ミスやノイズ、部品の初期不良など、様々な要因が考えられます。そのため、原因の切り分けが非常に難しく、オシロスコープやロジックアナライザといった専用の測定器を駆使して、電気信号のレベルで問題箇所を特定することもあります。

不具合の原因がソフトウェアなのかハードウェアなのかを見極める必要があり、このデバッグ作業こそが組み込みエンジニアの腕の見せ所とも言えます。地道で根気のいる作業ですが、問題を解決した時の達成感は大きいものです。

保守・運用

製品が市場に出荷された後も、組み込みエンジニアの仕事は終わりません。

- 不具合対応: 市場で発生した不具合に関する報告を受け、原因を調査して修正プログラム(パッチ)を作成・提供します。

- 機能追加・性能向上: 製品のライフサイクルの中で、新しい機能を追加したり、性能を向上させたりするためのソフトウェアアップデートを行います。近年では、ネットワーク経由でソフトウェアを更新するOTA(Over-The-Air)技術の普及により、リリース後の保守・運用の重要性がますます高まっています。

長期にわたって製品をサポートし、その価値を維持・向上させていくのも、組み込みエンジニアの重要な責務です。

組み込みエンジニアの平均年収

組み込みエンジニアは高い専門性が求められる職種ですが、その年収はどの程度なのでしょうか。ここでは、公的なデータや求人市場の動向を基に、平均年収の相場と、さらに年収を上げるための方法について解説します。

年代・経験別の年収相場

組み込みエンジニアの年収は、個人のスキル、経験年数、勤務先の企業規模、そして担当する製品分野によって大きく変動します。

厚生労働省が発表する「賃金構造基本統計調査」によると、ソフトウェア開発技術者全体の平均年収は、経験や役職に応じて幅広く分布しています。転職サービス「doda」の調査(2023年版)では、「組込・制御ソフトウエア開発」の平均年収は487万円と報告されています。これは、IT/通信系エンジニア全体の平均年収(457万円)と比較しても高い水準にあります。

年代別の年収相場を見ると、以下のような傾向が見られます。

| 年代 | 平均年収(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 20代 | 350万円~500万円 | ポテンシャル採用も多く、経験を積む時期。基本的なプログラミングスキルやハードウェアの知識を習得し、先輩の指導のもとで開発に携わる。 |

| 30代 | 500万円~700万円 | 中堅エンジニアとして、プロジェクトの中核を担う。専門性を深め、小規模なチームのリーダーを任されることもある。 |

| 40代 | 600万円~850万円 | プロジェクトリーダーやマネージャーとして、チーム全体を管理する立場になることが多い。あるいは、特定の技術分野を極めたスペシャリストとして高い評価を得る。 |

| 50代以上 | 700万円~1,000万円以上 | プロジェクトマネージャーや技術顧問、管理職として、組織全体の技術戦略や人材育成に関わる。豊富な経験と人脈を活かして活躍する。 |

(参照:doda 平均年収ランキング(2023年版))

もちろん、これはあくまで平均的な数値です。特に、AIや自動運転、IoTといった先端分野で高度なスキルを持つエンジニアや、大規模プロジェクトを成功に導けるマネジメント能力を持つ人材は、30代でも年収1,000万円を超えるケースは珍しくありません。 専門性の高さが収入に直結しやすい職種と言えるでしょう。

年収を上げるための方法

組み込みエンジニアとしてキャリアを築き、年収を上げていくためには、戦略的なスキルアップとキャリアプランニングが重要です。主な方法として、以下の点が挙げられます。

- 上流工程の経験を積む

プログラミングやテストといった下流工程だけでなく、要件定義や基本設計といった上流工程の経験を積むことで、市場価値は大きく向上します。 顧客や関連部署との折衝を通じて、ビジネス視点と技術視点の両方からプロジェクトを俯瞰できるようになるためです。これにより、より責任のある立場を任され、年収アップにつながります。 - マネジメントスキルを習得する

技術者としてのキャリアだけでなく、プロジェクトリーダー(PL)やプロジェクトマネージャー(PM)へのステップアップも年収を上げるための有効な道筋です。技術的な知見を活かしながら、プロジェクトの進捗管理、品質管理、コスト管理、チームメンバーのマネジメントなどを行う役割です。これらのマネジメントスキルはポータブルスキルであり、どの業界でも高く評価されます。 - 需要の高い専門分野のスキルを身につける

組み込み業界の中でも、特に成長が著しい分野の専門知識を深めることは、年収アップの強力な武器になります。具体的には、- AI・機械学習: 画像認識や音声認識、異常検知など、エッジAI関連のスキル

- IoTセキュリティ: ネットワークに接続される機器をサイバー攻撃から守るためのセキュリティ技術

- 機能安全: 自動車や医療機器など、人命に関わるシステムで故障時の安全を確保するための国際規格(ISO 26262など)に関する知識

- モデルベース開発(MBD): Simulinkなどのツールを用いて、モデルベースで設計・検証を行う手法

これらの先端技術や専門知識を持つ人材は需要が高く、好待遇での転職も期待できます。

- 語学力(特に英語)を磨く

最新の技術資料や半導体のデータシートは英語で書かれていることがほとんどです。英語の技術文書をスムーズに読解できる能力は、日々の業務効率を上げるだけでなく、海外のエンジニアとの共同開発や外資系企業への転職など、キャリアの選択肢を大きく広げます。 - 資格を取得する

「エンベデッドシステムスペシャリスト試験」などの難易度の高い国家資格や、専門性を証明するベンダー資格を取得することは、客観的なスキルの証明となり、転職や社内での評価において有利に働くことがあります。

これらの要素を意識的にキャリアに取り入れることで、組み込みエンジニアとして長期的に市場価値を高め、年収を向上させていくことが可能です。

組み込みエンジニアの将来性

技術の進化が著しいIT業界において、自身のキャリアの将来性を考えることは非常に重要です。結論から言うと、組み込みエンジニアの将来性は非常に高いと考えられます。その理由と、一部で囁かれる「将来性がない」という噂の真相について解説します。

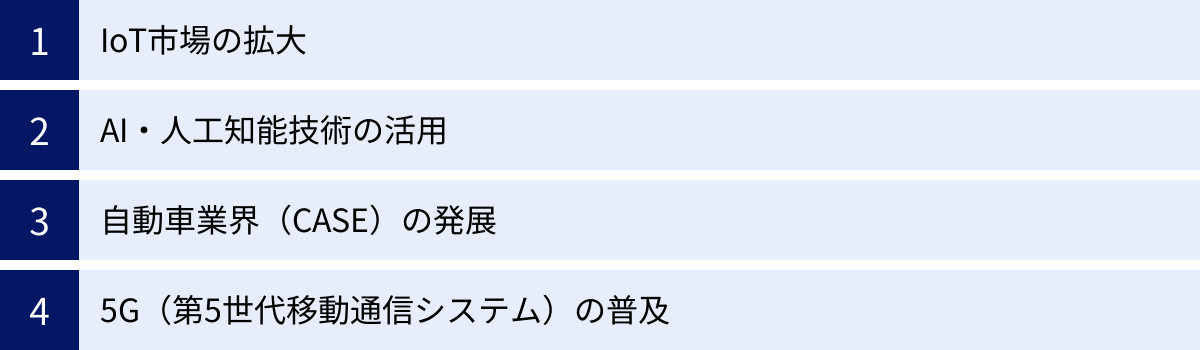

将来性が高いと言われる理由

組み込みエンジニアの需要が今後も拡大し続けると予測される背景には、いくつかの大きな技術トレンドがあります。

IoT市場の拡大

IoT(Internet of Things)とは、「モノのインターネット」と訳され、これまでインターネットに接続されていなかった様々なモノ(家電、自動車、工場の機械、インフラ設備など)がネットワークを通じて相互に通信する仕組みのことです。

総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、世界のIoTデバイス数は2022年の295億台から2026年には443億台に増加すると予測されています。インターネットに接続される「モノ」が爆発的に増えるということは、それらのモノに内蔵される組み込みシステムの開発需要も同様に爆発的に増えることを意味します。

IoTデバイスの開発には、センサー制御、省電力設計、通信機能の実装といった、まさに組み込みエンジニアが得意とする技術が不可欠です。さらに、収集したデータをクラウドに送信したり、クラウドからの指示で動作を制御したりするなど、ネットワークやセキュリティに関する知識も求められるようになり、組み込みエンジニアの活躍の場はますます広がっています。(参照:総務省 令和5年版 情報通信白書)

AI・人工知能技術の活用

近年、AI技術はクラウド上だけでなく、スマートフォンや監視カメラ、ドローンといったエッジデバイス(ユーザーの近くでデータ処理を行う端末)上でも実行されるようになってきました。これを「エッジAI」や「組込みAI」と呼びます。

例えば、工場の製造ラインで製品の異常を検知するAIカメラや、スマートスピーカーに搭載された音声認識AIなどがその代表例です。これらのシステムでは、限られた計算リソース(CPU、メモリ)の中で、リアルタイムにAIの推論処理を実行する必要があります。

AIアルゴリズムを理解し、それを組み込み機器のハードウェア制約の中で効率的に動作させるスキルは、今後の組み込みエンジニアにとって非常に価値の高いものとなります。AIと組み込み技術の両方に精通した人材は、市場で引く手あまたとなるでしょう。

自動車業界(CASE)の発展

自動車業界は、「CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)」という4つのキーワードに象徴される、100年に一度の大変革期を迎えています。

- Connected(コネクテッド): 自動車が常時インターネットに接続される

- Autonomous(自動運転): AIが周囲を認識し、運転を自動化する

- Shared & Services(シェアリング&サービス): カーシェアリングなど、所有から利用へのシフト

- Electric(電動化): 電気自動車(EV)への移行

これらの技術革新は、すべて高度な組み込みシステムによって支えられています。特に自動運転技術では、多数のカメラやセンサーからの情報をリアルタイムに処理し、瞬時に車両を制御する必要があり、ソフトウェアの規模と複雑さは飛躍的に増大しています。また、EV化に伴い、バッテリーやモーターを精密に制御するソフトウェアの重要性も高まっています。

この巨大な変革の波は、自動車分野における組み込みエンジニアの需要を長期的に押し上げる大きな要因となっています。

5G(第5世代移動通信システム)の普及

5Gは「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という特徴を持つ次世代の通信規格です。5Gの普及は、IoTや自動運転の実現をさらに加速させます。

例えば、高精細な映像を遅延なく伝送できるため、遠隔医療や工場の遠隔操作がより高度化します。また、多数のデバイスを同時に接続できるため、スマートシティやスマートファクトリーといった、都市や工場全体をネットワーク化する構想の実現も近づきます。

これらの5Gを活用した新しいサービスや製品には、必ず5G対応の通信モジュールを制御する組み込みシステムが必要となります。5Gという新たなインフラの普及は、組み込みエンジニアに新たな活躍の舞台を提供すると言えるでしょう。

「将来性がない」は本当?そのウワサを解説

一方で、「組み込みエンジニアは将来性がない」といった声が聞かれることもあります。その背景には、以下のような要因が考えられます。

- 技術のコモディティ化: 一部の単純な組み込み開発では、安価な海外へのアウトソーシングが進んでいる側面はあります。

- レガシーなイメージ: C言語など、古くから使われている技術が中心であるため、「古い技術」というイメージを持たれがちです。

- 人材不足による業界の先細り懸念: 若手エンジニアがWeb系に流れる傾向があり、後継者不足が懸念されています。

しかし、これらの見方は一面的なものです。実際には、単純な開発はアウトソーシングされる一方で、IoT、AI、自動運転といった付加価値の高い領域では、国内で高度なスキルを持つエンジニアの需要はむしろ高まっています。

また、C言語やC++は、ハードウェアに近い層を制御するための言語として、その重要性は揺らいでいません。むしろ、これらの低レイヤー言語を扱えるエンジニアの希少価値は年々高まっています。

結論として、「将来性がない」というのは、変化に対応できない旧来型のスキルセットに留まっている場合の話です。IoTやAIといった新しい技術トレンドを積極的に学び、自身のスキルをアップデートし続ける意欲さえあれば、組み込みエンジニアの将来は極めて明るいと言えます。

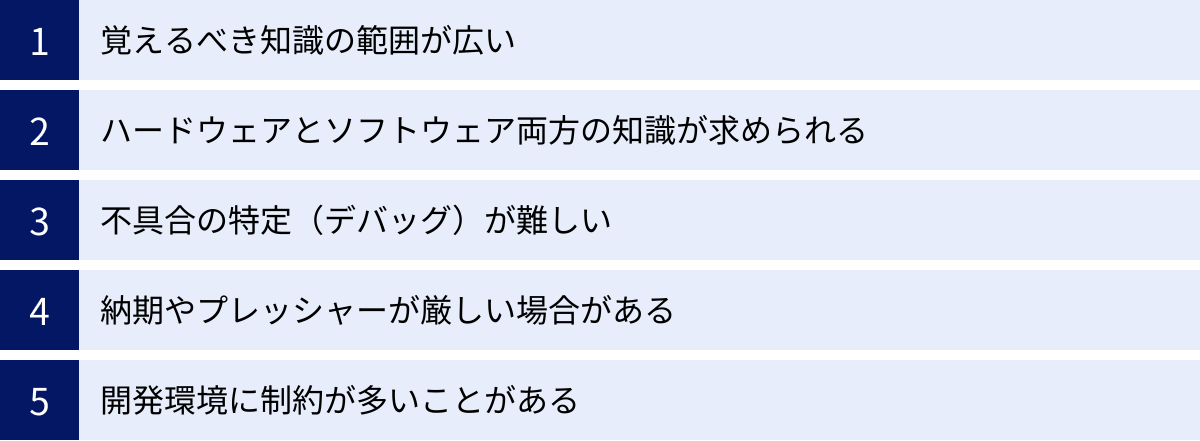

組み込みエンジニアはきつい・やめとけと言われる5つの理由

高い将来性が期待される一方で、「組み込みエンジニアの仕事はきつい」「やめとけ」といったネガティブな評判を聞くことも少なくありません。こうした声が上がるのには、この職種特有のいくつかの理由があります。ここでは、その代表的な5つの理由と、その背景にある実情を解説します。

① 覚えるべき知識の範囲が広い

組み込みエンジニアに求められる知識は、特定のプログラミング言語だけにとどまりません。ソフトウェア開発の知識はもちろんのこと、自分が開発を担当する製品分野の専門知識(ドメイン知識)も必要になります。

例えば、自動車のエンジン制御ユニットを開発するなら、自動車工学や内燃機関の仕組みに関する知識が求められます。医療機器であれば、人体の仕組みや関連する医療法規について学ぶ必要があります。デジタルカメラであれば、光学や画像処理のアルゴリズムに関する深い理解が不可欠です。

このように、担当するプロジェクトが変わるたびに、新しいドメイン知識をゼロから学ばなければならないケースも多く、常に学習し続ける姿勢が求められます。 この学習意欲を維持することが大変だと感じ、「きつい」と感じる一因になっています。しかし、裏を返せば、多様な分野の知識を吸収できる知的好奇心旺盛な人にとっては、大きなやりがいにもつながる部分です。

② ハードウェアとソフトウェア両方の知識が求められる

前述の通り、組み込みエンジニアはソフトウェアだけでなく、ハードウェアに関する深い知識も要求されます。

- CPUアーキテクチャ: ARM、MIPS、x86など、ターゲットとなるCPUの構造や命令セットを理解する必要があります。

- 電子回路: 回路図を読み解き、どのピンがどの機能に割り当てられているか、信号の電圧レベルはどうなっているかを把握する必要があります。

- データシート読解: CPUや周辺デバイス(センサー、メモリなど)のデータシート(仕様書)を読み込み、レジスタの設定方法やデバイスの制御手順を理解する必要があります。これらの文書は英語で書かれていることがほとんどです。

- 通信規格: I2C、SPI、UART、CAN、Ethernetなど、デバイス間でデータをやり取りするための様々な通信プロトコルの知識も必要です。

Web系エンジニアのように抽象化されたレイヤーの上で開発するのではなく、ハードウェアという物理的な制約と直接向き合いながら開発を進めなければならない点が、組み込み開発の難しさであり、特有の厳しさでもあります。ソフトウェアのバグだと思っていたら、実はハードウェアのノイズが原因だった、ということも日常茶飯事です。この両面からのアプローチが必要な点が、「きつい」と感じられる大きな要因の一つです。

③ 不具合の特定(デバッグ)が難しい

組み込みシステムで発生する不具合は、その原因特定が極めて困難な場合があります。

- 原因の切り分けが困難: 問題が発生したとき、それがソフトウェアのロジックミスなのか、ハードウェアの設計不良なのか、あるいは特定の部品の初期不良なのか、原因の切り分けが難しいケースが多くあります。

- 再現性の低い不具合: 「ごくまれにフリーズする」「特定の温度環境下でのみ誤作動する」といった、再現させること自体が難しい不具合も頻繁に発生します。こうした問題の原因を突き止めるには、長期間にわたる地道な調査と、豊富な経験に基づく仮説検証能力が求められます。

- デバッグ環境の制約: PC上のシミュレータでは問題なくても、実機に搭載すると動かない、ということがよくあります。実機でのデバッグでは、PC上のように自由にブレークポイントを設定したり、変数の値をリアルタイムで監視したりすることが難しい場合も多く、オシロスコープやロジックアナライザといった専用の測定器を使って、電気信号のレベルで動作を追跡する必要が出てきます。

この出口の見えないデバッグ作業は、精神的にも肉体的にも大きな負担となることがあり、「組み込み開発で最もきつい工程」 と言われることも少なくありません。論理的思考力と粘り強さが試される場面です。

④ 納期やプレッシャーが厳しい場合がある

組み込みシステムは、物理的な製品の一部として開発されます。そのため、ソフトウェア開発のスケジュールは、ハードウェアの製造スケジュールや、製品全体のマーケティング計画と密接に連携しています。

製品の発売日が絶対的なデッドラインとして設定されているため、開発スケジュールは非常にタイトになりがちです。ハードウェアの設計変更や部品の納期遅れといった予期せぬトラブルが発生した場合でも、ソフトウェア側でその遅れを吸収することが求められるケースも少なくありません。

また、開発する製品が自動車や医療機器、航空宇宙関連など、人命に関わるものであったり、社会インフラを支えるものであったりする場合、たった一つのバグが重大な事故につながる可能性があるという、極めて大きなプレッシャーの中で開発を行わなければなりません。この厳しい納期と精神的なプレッシャーが、「きつい」と感じる大きな要因となっています。

⑤ 開発環境に制約が多いことがある

Web開発などでは、高性能なPCと最新のフレームワークを使って快適に開発を進められるのが一般的です。しかし、組み込み開発の現場では、特有の制約に直面することがあります。

- クロス開発環境: 開発用のPC(ホスト環境)と、プログラムを動かす実機(ターゲット環境)のアーキテクチャが異なるため、「クロスコンパイラ」という特殊なツールを使ってプログラムをビルドする必要があります。この環境構築自体が複雑な場合があります。

- リソースの制約: 組み込み機器に搭載されるCPUやメモリは、コストや消費電力の観点から、性能が著しく制限されています。ギガバイト単位のメモリが当たり前のPCとは異なり、キロバイトやメガバイト単位のメモリ空間で、いかに効率的なプログラムを書くかというパズルを解くようなスキルが求められます。

- レガシーな環境: プロジェクトによっては、何十年も前に作られた開発ツールや独自のOSを、今もなお使い続けなければならないケースもあります。こうした環境では、現代的な開発手法を導入することが難しく、生産性の低さにストレスを感じることもあります。

こうした独特で制約の多い開発環境に慣れるまでには時間がかかり、もどかしさを感じるエンジニアも多いようです。

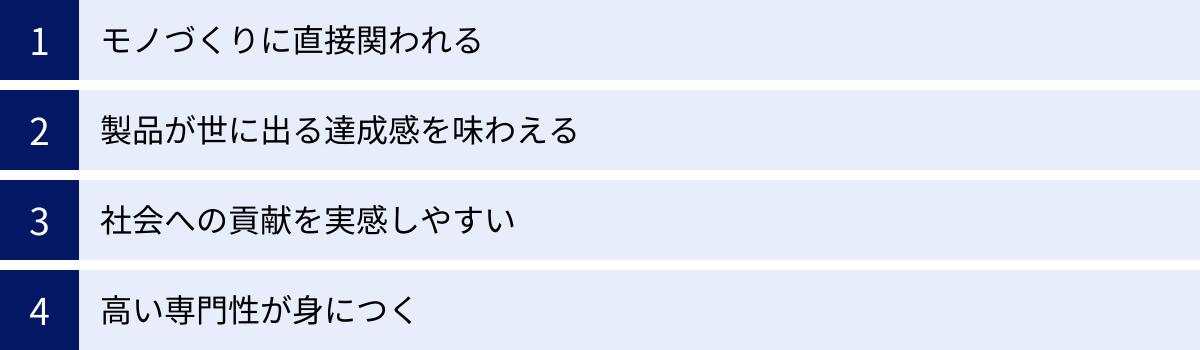

組み込みエンジニアのやりがい・魅力

「きつい」と言われる側面がある一方で、組み込みエンジニアには、他のエンジニア職では味わえない大きなやりがいと魅力があります。ここでは、多くの組み込みエンジニアが感じる仕事の喜びについてご紹介します。

モノづくりに直接関われる

組み込みエンジニアの最大の魅力は、何と言っても「モノづくり」の最前線に立ち会えることです。自分が書いたコードが、現実世界の物理的な「モノ」に命を吹き込み、意図した通りに動かす瞬間は、何物にも代えがたい感動があります。

例えば、モーターを制御するコードを書けば、ロボットアームが滑らかに動き出します。LEDを制御するコードを書けば、イルミネーションが美しく点滅します。センサーの値を読み取るコードを書けば、環境の変化に応じてエアコンが自動で風量を調整します。

画面の中だけで完結するWebサービスとは異なり、自分の仕事の成果が、音や光、動きといった五感で感じられる形で現れるのです。このダイレクトな手応えは、モノづくりが好きな人にとって、日々のモチベーションの源泉となるでしょう。試行錯誤の末に、自分のプログラムでハードウェアが初めて正しく動作した時の達成感は、この仕事ならではの醍醐味です。

製品が世に出る達成感を味わえる

組み込みエンジニアが開発に携わった製品は、家電量販店に並んだり、街中を走る自動車に搭載されたり、工場の生産ラインで稼働したりと、多くの人々の目に触れ、実際に使われることになります。

自分が開発に関わった新製品のテレビCMが流れたり、街で自分の担当した自動車を見かけたり、友人や家族がその製品を使っているのを目にしたりした時、「あの製品は自分が作ったんだ」という大きな誇りと達成感を味わうことができます。

数ヶ月、あるいは数年という長い開発期間を経て、多くの困難を乗り越えて完成させた製品が、無事に世の中に送り出され、社会の一部となって機能している。この事実は、エンジニアとしての大きな自信につながります。自分の仕事が社会に与える影響を具体的に実感できる点は、組み込みエンジニアという仕事の大きな魅力の一つです。

社会への貢献を実感しやすい

組み込みシステムは、現代社会のあらゆるインフラを支えています。

- 医療: MRI、CTスキャナ、心電計、ペースメーカーなどの医療機器は、患者の命を支える重要な役割を担っています。

- 交通: 自動車の安全制御システム、鉄道の運行管理システム、航空機のフライトコントロールシステムは、人々の安全な移動を可能にしています。

- エネルギー: スマートメーターや発電所の制御システムは、電力の安定供給に貢献しています。

- 通信: スマートフォンや基地局の制御は、私たちのコミュニケーション基盤を支えています。

このように、人々の生活の安全性や利便性を向上させ、社会基盤を根底から支える仕事に携われることは、大きなやりがいとなります。「自分の仕事が社会の役に立っている」という強い実感は、日々の困難な業務を乗り越えるための大きな力となるでしょう。特に、人命に関わるようなミッションクリティカルなシステムの開発に成功した時の責任感と充実感は、格別なものがあります。

高い専門性が身につく

組み込みエンジニアの仕事は、ソフトウェアとハードウェアの両方にまたがる幅広い知識と、深い専門性を要求されます。C言語/C++といった低レイヤーのプログラミングスキル、CPUやメモリに関する知識、リアルタイムOSの制御技術などは、一朝一夕で身につくものではありません。

厳しい環境で経験を積むからこそ、代替が難しい、市場価値の高い専門スキルを習得することができます。 特定の分野(例えば、画像処理やモーター制御、無線通信など)における深い知見を身につければ、その道の第一人者として、替えの効かない貴重な人材になることが可能です。

流行り廃りの激しいWeb業界の技術とは異なり、組み込み分野で培われる基礎技術は陳腐化しにくく、長きにわたってエンジニアとしてのキャリアを支える土台となります。この「手に職」をつけられる感覚と、自身の専門性が高まっていく成長実感も、組み込みエンジニアの大きな魅力です。

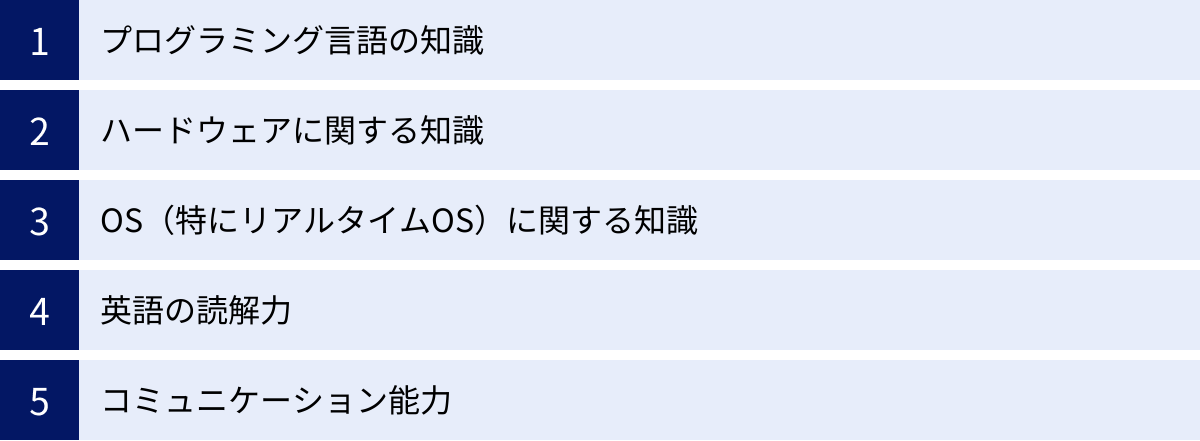

組み込みエンジニアに求められるスキル・知識

組み込みエンジニアとして活躍するためには、多岐にわたる専門的なスキルと知識が求められます。ここでは、特に重要とされるスキルセットを具体的に解説します。

プログラミング言語の知識

組み込み開発において中心的に使用されるプログラミング言語は、ハードウェアを直接的かつ効率的に制御できるものです。

C言語

C言語は、組み込み開発において最も広く使われている、デファクトスタンダードと言える言語です。 その理由は、以下の点にあります。

- ハードウェアに近い操作が可能: メモリアドレスを直接指定したり、ビット単位での操作を行ったりと、ハードウェアを細かく制御する記述が可能です。

- 実行速度が速く、軽量: 生成されるプログラムがコンパクトで高速に動作するため、CPU性能やメモリ容量が限られた組み込みシステムに最適です。

- 豊富な実績と資産: 長年にわたり使われてきた言語であるため、多くのマイコンに対応したコンパイラやライブラリ、技術情報が蓄積されています。

組み込みエンジニアを目指すのであれば、C言語の習得は必須と言えるでしょう。特にポインタの概念を深く理解することが重要です。

C++

C++は、C言語を拡張してオブジェクト指向の概念を取り入れた言語です。近年の組み込みシステムは、自動運転やIoT機器のように大規模かつ複雑化する傾向にあります。

C++のオブジェクト指向機能(クラス、継承、ポリモーフィズムなど)を活用することで、大規模なソフトウェアを部品化し、再利用性や保守性の高い構造で開発することが可能になります。

C言語のハードウェア制御能力を維持しつつ、より高度なソフトウェア設計を実現できるため、特に大規模な組み込み開発プロジェクトでの採用が増えています。

アセンブリ言語

アセンブリ言語は、CPUの命令に一対一で対応する、最も低水準なプログラミング言語です。人間が直接記述するのは難解ですが、以下のような特定の場面で必要とされます。

- 究極のパフォーマンスチューニング: 処理速度が厳しく要求される部分を、アセンブリ言語で記述して最適化します。

- 起動処理(ブートローダ): OSが起動する前の、ハードウェアを初期化するごく初期の処理を記述します。

- 割り込み処理: リアルタイム性を保証するために、非常に高速な応答が求められる割り込みハンドラを記述します。

常に使うわけではありませんが、アセンブリ言語を読解できる能力は、デバッグやシステムの深い理解に役立ちます。

Java

Javaは、一般的にWebシステムや業務アプリケーションで使われるイメージが強いですが、組み込み分野でも利用されています。特に、カーナビや高機能な情報家電など、比較的リソースが潤沢で、GUI(グラフィカルユーザインタフェース)を持つような機器で採用されることがあります。プラットフォーム非依存という特徴を活かし、様々なハードウェア上での動作が期待される場面で選択されます。

ハードウェアに関する知識

ソフトウェアを動かす土台であるハードウェアの理解は、組み込みエンジニアにとって不可欠です。

- 電子回路の基礎知識: 回路図を読み解き、CPUやメモリ、周辺ICがどのように接続されているかを理解する能力が求められます。オームの法則やコンデンサ、抵抗といった電子部品の基本的な役割を知っておく必要があります。

- CPUアーキテクチャの理解: 開発対象となるCPUのアーキテクチャ(ARM、RISC-Vなど)や、内部のレジスタ、命令セットに関する知識が必要です。

- データシートの読解: 半導体メーカーが提供するCPUや周辺デバイスのデータシートを読み解くスキルは必須です。データシートには、デバイスを制御するためのレジスタ設定やタイミングチャートなど、開発に必要なすべての情報が詰まっています。

OS(特にリアルタイムOS)に関する知識

単純な組み込みシステムはOSなし(ベアメタル)で開発されることもありますが、複雑なシステムではOSが利用されます。特に重要なのがリアルタイムOS(RTOS)です。

RTOSは、複数の処理(タスク)を、定められた時間内に実行することを保証するためのOSです。自動車のブレーキ制御や工場のロボットアーム制御など、処理の遅延が許されないシステムで利用されます。

タスク管理、スケジューリング、セマフォやミューテックスを用いたタスク間同期、割り込み処理といったRTOSの基本概念を理解していることは、高度な組み込みシステムを開発する上で極めて重要です。

英語の読解力

前述の通り、CPUや各種デバイスのデータシート、技術仕様書、リファレンスマニュアルの多くは英語で提供されています。 また、最新の技術情報や、開発で発生したエラーに関する情報をインターネットで検索する際も、英語のドキュメントやフォーラムにたどり着くことがほとんどです。

流暢に話す能力までは必須ではありませんが、技術文書を抵抗なく読み進められる英語の読解力は、組み込みエンジニアにとって強力な武器となります。

コミュニケーション能力

組み込み開発は、決して一人で完結する仕事ではありません。

- チーム内連携: 同じソフトウェア開発チームのメンバーと、設計方針や進捗状況について密に連携する必要があります。

- 他部署との連携: ハードウェアエンジニア、品質保証部門、企画部門、製造部門など、様々な専門家と協力して一つの製品を作り上げていきます。

相手の専門分野を尊重しつつ、自分の意見を論理的に分かりやすく伝える能力や、複雑な問題を解決するために円滑な人間関係を築く能力が求められます。技術力と同じくらい、コミュニケーション能力がプロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではありません。

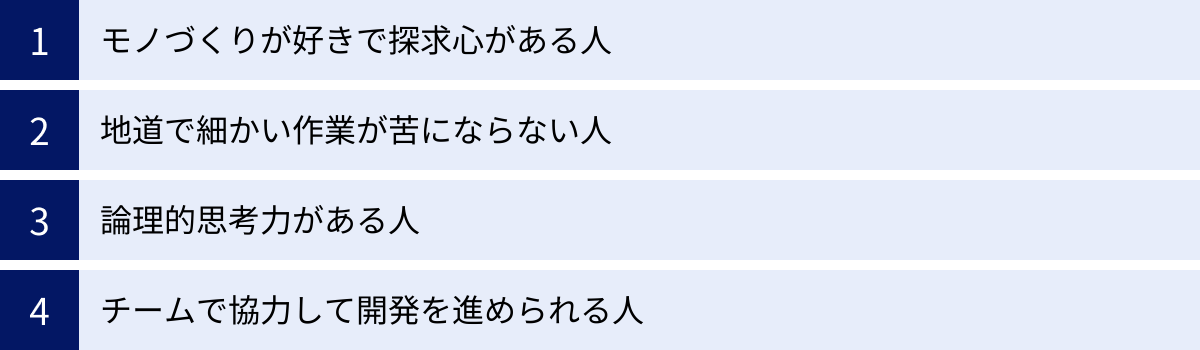

組み込みエンジニアに向いている人の特徴

どのような人が組み込みエンジニアとして活躍できるのでしょうか。求められるスキルセットから、その人物像を紐解いていきましょう。

モノづくりが好きで探求心がある人

「自分の手でモノを動かしたい」という純粋な好奇心や情熱は、組み込みエンジニアにとって最も重要な素養です。ソフトウェアという目に見えないものが、ハードウェアという物理的な実体と結びついて動作する様に面白さを感じられる人は、この仕事に強いやりがいを見出すことができるでしょう。

また、新しい製品を担当するたびに、その分野の専門知識(ドメイン知識)を学ぶ必要があります。自動車、医療、通信など、様々な分野の技術に触れることを楽しみ、未知の領域に対しても積極的に学んでいこうとする探求心旺盛な人は、組み込みエンジニアとして大きく成長できます。

地道で細かい作業が苦にならない人

組み込み開発には、地道で根気のいる作業が数多く伴います。

- デバッグ: 原因不明の不具合に対して、仮説を立て、一つひとつ検証していく粘り強さが求められます。オシロスコープの波形を長時間睨みつけたり、膨大なログファイルの中から問題の箇所を探し出したりする作業も含まれます。

- リソース最適化: 限られたメモリやCPUパワーの中で、いかにしてプログラムを動かすか、コードを1バイトでも削ったり、処理を1クロックでも速くしたりするような、緻密な最適化作業が必要になることがあります。

- ドキュメント作成: 設計書やテスト仕様書など、正確で分かりやすいドキュメントを作成することも重要な仕事です。

華やかな作業ばかりではありませんが、こうした地道で細かい作業をコツコツと続けられる集中力と忍耐力は、高品質な製品を生み出す上で不可欠な資質です。

論理的思考力がある人

組み込みシステムは、様々な要素が複雑に絡み合って動作しています。問題が発生した際には、その複雑なシステムの中から原因を特定しなければなりません。

「Aという事象が起きたから、Bという原因が考えられる。もしBが原因なら、Cという現象も起きているはずだ」といったように、物事を筋道立てて考え、原因と結果の関係を正確に把握する論理的思考力(ロジカルシンキング)が極めて重要になります。

特にデバッグの過程では、断片的な情報から問題の本質を突き止める、まるで探偵のような思考力が試されます。複雑な仕様を正しく理解し、矛盾のないソフトウェアを設計する上でも、この能力は欠かせません。

チームで協力して開発を進められる人

優れた製品は、個人の力だけでは作れません。ソフトウェアエンジニア、ハードウェアエンジニア、品質保証担当者、プロジェクトマネージャーなど、異なる専門性を持つメンバーが協力し合うことで初めて完成します。

そのため、自分の意見を明確に伝えるだけでなく、他人の意見にも真摯に耳を傾け、チーム全体の目標達成のために協調できる姿勢が求められます。技術的な議論において、対立を恐れずに意見を交わし、より良い結論を導き出す建設的なコミュニケーション能力も重要です。自分一人で黙々と作業したいタイプの人よりも、チーム一丸となって大きな目標に挑戦することに喜びを感じる人の方が、組み込みエンジニアに向いていると言えるでしょう。

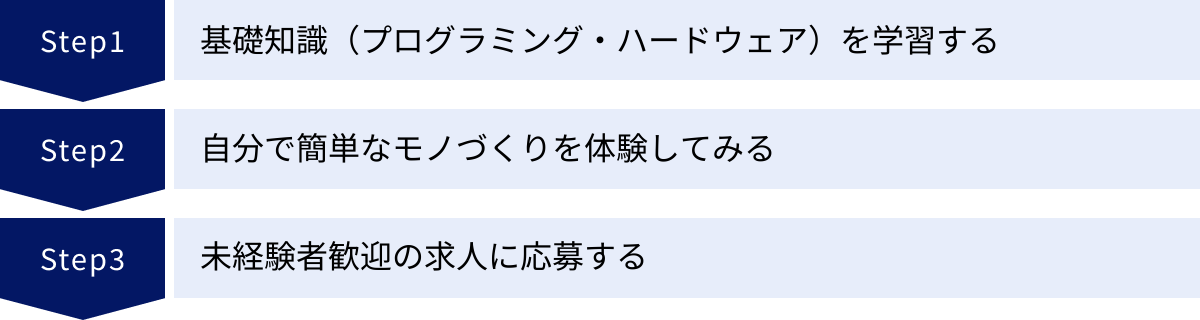

未経験から組み込みエンジニアになるための3ステップ

専門性が高い組み込みエンジニアですが、未経験からでも挑戦することは可能です。ただし、Web系エンジニアなどと比較すると、学習すべき範囲が広いため、計画的なステップを踏むことが重要になります。

① 基礎知識(プログラミング・ハードウェア)を学習する

まずは、組み込みエンジニアに必須の基礎知識を身につけることから始めましょう。

- プログラミング言語の学習:

最優先で学ぶべきはC言語です。 書籍やオンライン学習サイト(Progate、ドットインストールなど)を活用して、文法、特にポインタの概念をしっかりと理解しましょう。C言語の基礎が固まったら、C++のオブジェクト指向についても学んでおくと、キャリアの幅が広がります。 - ハードウェア・コンピュータサイエンスの学習:

プログラミングと並行して、ハードウェアの基礎知識も学びます。- コンピュータアーキテクチャ: CPU、メモリ、I/Oがどのように連携して動作するのか、基本的な仕組みを理解しましょう。「コンピュータはなぜ動くのか」といった入門書が役立ちます。

- 電子回路の基礎: 「論理回路(AND, OR, NOTなど)」や、抵抗・コンデンサといった基本的な電子部品の役割について学びましょう。国家資格である「基本情報技術者試験」の勉強は、これらの知識を体系的に学ぶのに適しています。

これらの知識は、座学だけではなかなか身につきません。次のステップである「モノづくり体験」と並行して学習を進めるのが効果的です。

② 自分で簡単なモノづくりを体験してみる

未経験者にとって最も重要なのが、実際に手を動かして「モノを動かす」経験を積むことです。 理論的な知識を、実践的なスキルへと昇華させることができます。

近年では、個人でも手軽に組み込み開発を体験できる安価なマイコンボードが数多く市販されています。

- Arduino(アルドゥイーノ): 初心者向けのマイコンボードとして最も有名です。開発環境のセットアップが簡単で、日本語の情報も豊富にあります。C/C++ライクな独自の言語でプログラミングを手軽に始められます。

- Raspberry Pi(ラズベリーパイ): Linuxが動作する高性能なシングルボードコンピュータです。より高度なプログラミングが可能で、IoTデバイスのプロトタイピングなどによく使われます。

- M5Stack: ディスプレイやボタン、Wi-Fi/Bluetooth機能が一体となった開発モジュールです。手軽にIoT的な作品を作ることができます。

これらのマイコンボードと、LEDやセンサー、モーターなどの電子部品を使って、簡単な作品を作ってみましょう。

- 「Lチカ」: LEDをチカチカ点滅させる、組み込み開発の “Hello, World!”。

- センサーデータの読み取り: 温度センサーの値を読み取ってディスプレイに表示する。

- モーター制御: ボタンを押すとモーターが回転する。

こうした小さな成功体験を積み重ねることが、学習のモチベーション維持につながります。また、自分で作った作品は、就職・転職活動の際に自分のスキルと意欲をアピールするための強力なポートフォリオ(作品集)になります。

③ 未経験者歓迎の求人に応募する

基礎知識を学び、簡単なモノづくりを経験したら、いよいよ求人に応募します。未経験者の場合は、以下のポイントを意識して企業を探すと良いでしょう。

- 「未経験者歓迎」「ポテンシャル採用」の求人を探す: 企業によっては、入社後の研修制度を充実させ、未経験者を一から育てる体制を整えている場合があります。特に、第二新卒などをターゲットにした求人は狙い目です。

- 特定労働者派遣(SES)企業も視野に入れる: SES企業は、様々な業界のクライアント先で開発プロジェクトに参画する形態です。多様な製品開発の現場を経験できるため、短期間でスキルを伸ばしたい未経験者にとっては良い選択肢となることがあります。ただし、研修制度やキャリアサポートが充実している企業を慎重に選ぶことが重要です。

- ポートフォリオを準備する: 応募の際には、ステップ②で作成した作品(ポートフォリオ)を必ず提示しましょう。ソースコードをGitHubなどで公開しておくと、技術力を具体的に示すことができます。「自分でここまで学習し、モノづくりを実践した」という事実は、何よりも強いアピールになります。

未経験からの挑戦は簡単ではありませんが、自ら学ぶ意欲と、モノづくりへの情熱を具体的に示すことができれば、道は必ず開けます。

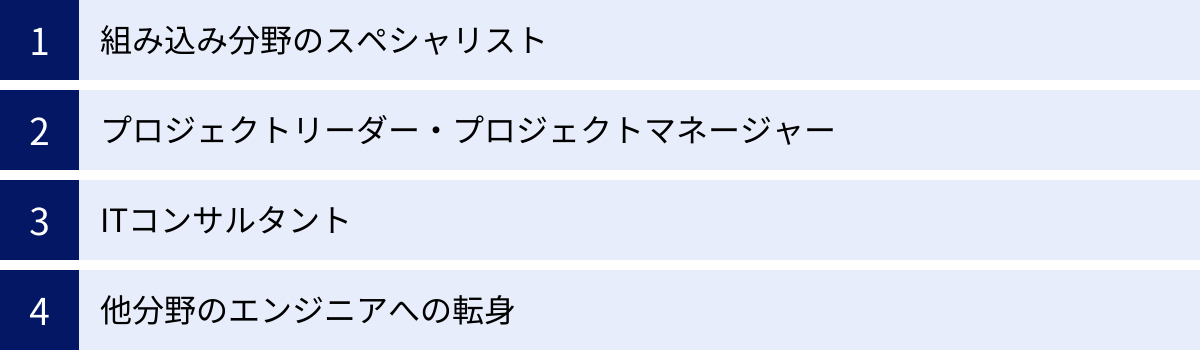

組み込みエンジニアのキャリアパス

組み込みエンジニアとして経験を積んだ後には、どのようなキャリアの選択肢があるのでしょうか。高い専門性を活かして、多様な道に進むことが可能です。

組み込み分野のスペシャリスト

一つの技術分野を深く掘り下げ、その道の第一人者を目指すキャリアパスです。特定の領域において誰にも負けない専門知識と技術力を持つ「技術のスペシャリスト」として、組織内で頼られる存在になります。

例えば、

- 画像処理のスペシャリスト: カメラの画質向上や、AIを用いた画像認識アルゴリズムの開発を牽引する。

- モーター制御のスペシャリスト: ロボットやEVのモーターを、より高精度かつ高効率に制御する技術を追求する。

- 無線通信のスペシャリスト: Wi-FiやBluetooth、5Gといった無線技術のエキスパートとして、通信品質の安定化や新規格への対応をリードする。

こうしたスペシャリストは、技術的な難易度の高い課題の解決や、次世代製品のアーキテクチャ設計などを担当します。常に最新技術を追い続ける探求心が求められますが、エンジニアとして技術を追求し続けたい人にとっては理想的なキャリアと言えるでしょう。

プロジェクトリーダー・プロジェクトマネージャー

技術者としての経験を活かし、チームやプロジェクト全体を管理するマネジメント職へ進むキャリアパスです。

- プロジェクトリーダー(PL): 開発現場のリーダーとして、数名のチームをまとめ、技術的な課題解決やメンバーの指導、進捗管理などを行います。

- プロジェクトマネージャー(PM): より大きな視点から、プロジェクト全体の責任者として、予算、納期、品質、人員の管理を行います。顧客との折衝や、関連部署との調整など、ビジネスサイドの役割も担います。

技術的な知見とマネジメント能力を兼ね備えた人材は非常に貴重であり、年収も高くなる傾向にあります。メンバーの成長を支援したり、プロジェクトを成功に導いたりすることにやりがいを感じる人に向いています。

ITコンサルタント

組み込み開発の現場で培った深い業界知識や技術的な知見を活かして、企業の経営課題や技術的な課題を解決するコンサルタントとして活躍する道もあります。

例えば、「工場の生産性を向上させるためのIoTシステム導入を提案する」「自動車メーカーに対して、次世代の自動運転システムの開発戦略を助言する」といった役割です。クライアントのビジネスを深く理解し、最適な技術ソリューションを提案する能力が求められます。

技術とビジネスの両方の視点を持ち、企業の根幹に関わる大きな課題に取り組みたいという志向を持つ人にとって、非常に魅力的なキャリアパスです。

他分野のエンジニアへの転身

組み込み開発で培ったスキルは、他のIT分野でも応用が可能です。

- IoTエンジニア: 組み込みの知識は、IoTシステムのデバイス側開発に直結します。クラウドやネットワークの知識を追加で学習することで、IoT全体のシステム設計ができるエンジニアへとステップアップできます。

- ロボット開発エンジニア: ロボティクスの分野では、モーター制御やセンサーフュージョンといった組み込み技術が中核となります。

- 低レイヤーに強いWebエンジニア: OSやネットワークプロトコルといった低レイヤーの知識は、Webサービスのパフォーマンスチューニングや、大規模インフラの構築・運用においても非常に役立ちます。

ハードウェアに近い領域を理解しているという強みは、どの分野に進んでも大きなアドバンテージとなります。

組み込みエンジニアへの転職に役立つ資格3選

資格取得が必須というわけではありませんが、客観的にスキルを証明し、転職活動を有利に進める上で役立つ資格が存在します。ここでは、特に評価の高い3つの資格を紹介します。

① エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES)

エンベデッドシステムスペシャリスト試験(ES)は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が主催する国家資格であり、組み込み分野における最難関の資格の一つです。

ハードウェアとソフトウェアにまたがる幅広い知識、モデリング、設計、実装、テストに至るまでの開発工程全般、そしてリアルタイムOSやシステム全体のアーキテクチャ設計能力などが問われます。

合格率は例年20%前後と低いですが、この資格を保有していることは、組み込みシステム開発に関する高度な知識と能力を持つことの客観的な証明となり、転職市場において極めて高い評価を受けます。(参照:独立行政法人情報処理推進機構(IPA)公式サイト)

② ETEC(組込み技術者試験制度)

ETEC(Embedded Technology Engineer Certification)は、一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)が主催する、組み込み技術者向けのスキル診断テストです。

試験は、組込みソフトウェア技術に関する「クラス2(エントリレベル)」と「クラス1(ミドルレベル)」に分かれています。知識を問うだけでなく、分析能力や応用力を測定する問題が出題され、結果は合否ではなくA~Cのグレードで判定されます。

自分のスキルレベルを客観的に把握し、どの分野の知識が不足しているかを確認するのに役立ちます。特にクラス1で高いグレードを取得できれば、実務レベルの能力を持つことのアピールにつながります。(参照:一般社団法人組込みシステム技術協会(JASA)公式サイト)

③ OCRES(OMG認定組込み技術者資格試験)

OCRES(OMG-Certified Real-time and Embedded Systems specialist)は、UMLなどの標準化団体であるOMG(Object Management Group)が主催する国際的な認定資格です。

この資格は、特にUML(統一モデリング言語)を用いたモデルベース開発(MBD)におけるリアルタイム・組み込みシステムの設計スキルを認定するものです。近年の複雑化するシステム開発において、モデルベースでの開発手法の重要性は高まっています。

特に自動車業界や航空宇宙業界など、大規模で高品質なソフトウェア開発が求められる分野でキャリアを考えている場合、この資格は有効なアピール材料となるでしょう。(参照:OMG公式サイト)

まとめ

本記事では、組み込みエンジニアという職種について、その仕事内容から将来性、求められるスキル、そしてキャリアパスに至るまで、包括的に解説してきました。

組み込みエンジニアは、家電や自動車、産業機器といった身近な製品に「魂」を吹き込み、現代社会を根底から支える、まさに「縁の下の力持ち」です。その仕事は、ハードウェアとソフトウェアの両方にまたがる幅広い知識を要求され、厳しい納期や困難なデバッグといった「きつい」側面があることも事実です。

しかし、それを乗り越えた先には、自分の手でモノを動かすという根源的な喜びや、自分が開発した製品が世に出て社会に貢献する大きな達成感といった、他では味わえない格別のやりがいがあります。

IoT、AI、自動運転(CASE)、5Gといった技術トレンドの波に乗り、組み込みエンジニアの需要は今後ますます高まっていくことが確実視されています。変化に対応し、常に新しい技術を学び続ける意欲さえあれば、その将来性は極めて明るいと言えるでしょう。

この記事が、組み込みエンジニアという仕事の奥深さと魅力を理解し、あなたのキャリアを考える一助となれば幸いです。モノづくりへの情熱を持つすべての人にとって、組み込みエンジニアは挑戦する価値のある、魅力的な職業です。